Глава 5 Обручение

Глава 5

Обручение

У Франца Кафки было высшее понимание брака. Он писал об этом в «Письме моему отцу»: «Жениться, создать семью, принять всех детей, которые появляются на свет, поддерживать их в этом изменчивом мире и даже повести их по жизненному пути – это, на мой взгляд, самое большое, что может сделать человек. То, что многим, казалось бы, это легко удается, не может противоречить вышеприведенному утверждению, поскольку, во-первых, на самом деле это удается немногим, а во-вторых, эти «немногие» обычно не стремятся к этому, а просто это так «случается». Для них это – не «самое большее», но благое и достойное уважения дело. В конце концов, речь идет не только о наивысшем, а о том, чтобы достойно приблизиться к нему. Иначе говоря, нет необходимости взлетать прямо к солнцу – достаточно пробраться к маленькому чистому месту на земле, иногда освещаемому солнцем, где можно было бы немного погреться».

Так же в рассказе «Одиннадцать сыновей» выражено высочайшее уважение к семье, к патриархальному образу жизни. В дневнике Франца описана необычайная радость отца, когда он рассказал всем домашним о том, что у него родился внук. Эта сцена описывается с той смесью изумления, глубокого одобрения, света и критической насмешки, которая характеризует отношения отца и сына в «Приговоре». Прозаический отрывок «Одиннадцати сыновей», которому уже дано было несколько объяснений, представляет собой, по моему мнению, желаемую картину отцовства и основ семьи, которая противопоставляется примеру отца как нечто равноценное, как нечто прекрасное и патриархальное, граничащее с мистикой во всей простоте жизни. Это объяснение не противоречит тому, что однажды сказал мне Франц: «Одиннадцать сыновей» – это просто одиннадцать историй, которые я сочинил в тот момент». Как-никак, эти истории были его сыновьями. В своих произведениях он достигал, хотя и вдалеке от своей семьи, независимо от нее, нечто подобное его отцовской созидательной мощи – в этом я следую точке зрения Франца, это не мое собственное мнение. Идеал, который возник у него перед глазами, когда он однажды прочитал «со сдерживаемыми рыданиями» книгу о войне 1870 – 1871 гг., – «быть отцом и спокойно говорить со своим сыном. Но ни у кого не может быть маленького молоточка вместо живого сердца». Можно представить, как подействовала на него встреча с девушкой, на которой он первое время хотел жениться. Он познакомился с Ф. в августе 1912 г. Мы нашли среди бумаг Кафки набросок письма от 9 ноября 1912 г., где он писал:

«Дорогая барышня!

Вы не должны мне больше писать, и я не должен писать Вам. Своими письмами я делаю Вас несчастной, и сам ничего не могу с этим поделать. Я должен признаться, что не нуждался в том, чтобы прислушиваться к бою часов прошлой ночью, я полностью осознавал текущее время перед написанием моего первого письма, и если, несмотря на все это, я постараюсь прильнуть к Вам, то в любом случае заслуживаю проклятий, если меня уже не проклинают. Если Вы хотите, чтобы я вернул Вам Ваше письмо, я непременно сделаю это, но мне хотелось бы его сохранить. Но если Вы очень хотите, чтобы я Вам его отдал, вышлите мне открытку с просьбой об этом. Забудьте обо мне как можно скорее и живите мирно и счастливо, как и раньше».

Это письмо показывает, что Франца уже стал мучить страх и у него появилось желание отступиться.

Несмотря на это письмо или набросок письма, переписка между Прагой и Берлином продолжалась. Их отношения были долгое время как бы в подвешенном состоянии. Девушка начинала сомневаться, ей казалось, что Франц не подходит для обычной семейной жизни. Она хотела порвать отношения, вследствие чего он удваивал усилия, чтобы удержать ее. Когда от нее не было известий, он чувствовал себя несчастным. Когда от нее приходили новости, он мучился еще больше. Он не представлял, как сможет жить вместе с женой.

Это время было для него периодом высокой творческой продуктивности. Сразу же после «Приговора» он начал писать рассказ, главного героя которого звали Густав Блейкельт, повествовавший о «простом человеке с правильными привычками», умершем в возрасте тридцати пяти лет. «Боже упаси меня писать по принуждению», – дважды написал Кафка в своем дневнике. И «прилив крови к голове, и это бесполезное, бездейственное прошлое! Вот что ужасно!» У Баума он прочитал нам «Приговор» со слезами на глазах. «Жизненность этого рассказа подтвердилась». Эти строгие слова самоосуждения редко звучали в устах Кафки. В мае 1913 г. он пытался достичь успокоения работой в саду. 1 июля он писал: «Желаю покоя и одиночества. Может, найду это в Риве». Но от 3 июля мы находим: «Как расширяется существование благодаря браку! Фраза в духе поучения». 21 июля он сам составляет список аргументов «за» и «против» брака. После этого списка идут волнующие душу пронзительные восклицания: «Как я жалок!» и «Какое несчастье!». Вот список его аргументов:

«1. Неспособность одному переносить жизнь, не означающая неспособность жить; мне даже непонятно, как я смогу с кем-либо жить, но я не могу выносить напора моей собственной жизни, властного желания писать, бессонницы, приближения сумасшествия. Может быть, союз с Ф. даст мне возможность сопротивляться.

2. Все побуждает меня размышлять: каждая шутка в юмористической газете; каждое упоминание о Флобере и Грильпарцере; вид ночных рубашек, лежащих на кровати родителей; женитьба Макса. Вчера Н. Н. сказала: «Все женатые мужчины (из наших знакомых) счастливы, я этого не понимаю». Когда она это произнесла, я снова почувствовал страх.

3. Я должен быть долгое время один. Все, чего я достиг, – результат только одиночества.

4. Я ненавижу все, что не связано с литературой. Мне скучно вести разговоры (даже о литературе), мне ужасно скучны печали и радости моих родственников. Разговоры уничтожают важность, серьезность и правдивость всего, чего они касаются.

5. Страх перед соединением с кем-либо. После этого я уже никогда больше не смогу быть один.

6. Перед моими сестрами, особенно в юности, я часто представал совсем иным человеком, чем перед другими людьми. Я был перед ними бесстрашным, сильным, неожиданным – таким, каким я бываю только тогда, когда пишу. Если бы я мог быть таким перед всеми благодаря жене! Но не будет ли это происходить за счет моей литературной работы? Только не это!

7. Оставаясь холостяком, я, может быть, когда-нибудь и ушел бы со службы. Но я никогда не смогу сделать этого, будучи женатым».

13 августа он сделал запись: «Может быть, уже все кончено и мое вчерашнее письмо могло быть последним письмом Ф. Это было бы, без сомнения, правильно. Как я сейчас страдаю, как будет страдать она – это ничто по сравнению с теми муками, которые предстояли бы нам вместе. Я постепенно соберусь с силами; она выйдет замуж, это – единственный выход. Мы не сможем вдвоем прорубить дорогу в скалах, достаточно того, что мы целый год плакали и мучились над этим. Она поймет это из моих последних писем. Но если все же она не поймет, мне, конечно, придется жениться на ней, поскольку я слишком слаб, чтобы противостоять ее убеждениям о нашем совместном счастье, хотя я и не могу осуществить того, что она считает возможным».

Но дело приняло другое направление. В августе 1913 г. Франц пишет: «Произошло все наоборот. Пришло три письма. Перед последним я не мог устоять, я люблю ее, но моя любовь задыхается под страхом мучений самого себя». 18 августа, во время продолжительной прогулки, он сказал о том, что сделал предложение Ф. Потом, когда я нашел его в детском парке, он дал мне несколько мудрых советов по поводу моих тогдашних терзаний, а затем, уже менее уверенно, стал говорить о своих собственных делах. Я написал в своем дневнике об этом разговоре: «Франц о своей помолвке. Он несчастен. Все или ничто. Его оправдания – чистые эмоции, без анализа, который здесь невозможен. Сложная ситуация, требующая моего пристального внимания. Он говорил о Радешовиче[24], где было много замужних женщин, наполненных сексуальностью и нерожденными детьми. Уже рожденные дети царили повсюду. Кафка, казалось, готов был покинуть этот мир». О таком же отчаянии можно узнать из его дневника за 15 августа:

«Под утро мучения в постели. Единственным способом избавиться от страданий мне кажется прыжок из окна. Мать подошла к моей кровати и спросила, послал ли я письмо, и я ответил еще более резко, чем в прошлый раз. После она спросила, не собираюсь ли я написать дяде Альфреду, и добавила, что он заслужил, чтобы я ему написал. Я спросил: чем он это заслужил? Она ответила, что он посылал телеграмму, писал и вообще хорошо относится ко мне. «Все это неискренне, – сказал я. – Он мне совершенно чужой и меня абсолютно не понимает, понятия не имеет о том, чего я хочу и чем живу». – «Да, конечно, тебя никто не понимает, – ответила мать. – Полагаю, что я тебе также чужая и отец тоже. Мы все желаем тебе только плохого». Конечно, вы все мне чужие, нас связывает лишь кровное родство, но оно ни в чем не выражается. Зла вы, конечно, мне не желаете».

Из этих самонаблюдений я сделал вывод, что моя внутренняя уверенность дает возможность сохранить себя в браке и что брак может быть для меня даже благоприятным шагом. Однако я пришел к такому заключению, находясь на краю окна».

Я закроюсь от всех и буду в одиночестве. Я со всеми поссорюсь и ни с кем не буду разговаривать».

Кафка прочитал антологию Кьёркегора «Книга Судии». Он увидел сходство между судьбой Кьёркегора и его собственной.

В сентябре 1913 г. он нашел убежище в Риве, в Гартунгенском санатории. «Сама мысль о медовом месяце повергает меня в ужас», – писал он мне. У него был любопытный эпизод со швейцарской девушкой, содержание которого остается неизвестным. «Постоянная борьба против того, чтобы выплеснуть это на бумагу. Если бы был уверен, что ее требование ничего не говорить об этом смогло воспрепятствовать моему порыву, я бы его неукоснительно выполнил и был бы доволен». И последние слова: «Слишком поздно! Сладость речами любви. Видя ее в лодке, хочется улыбаться. Это – прекраснейшая картина. Мне постоянно хочется умереть, и единственное, что удерживает меня в живых, – это только любовь».

В ноябре в Праге появилась посланница от Ф., подружка, которая впоследствии стала играть не вполне ясную роль в их отношениях.

Как раз в это время я со всей бестактностью стал рассказывать Францу о моих проектах «Воспитания общности» в сионистском духе. Этот эпизод лишь на короткий момент омрачил нашу дружбу. «Позавчера вечером с Максом. Он становится все более и более странным». И некоторое время спустя пишет: «Что у меня общего с евреями? У меня даже с собой ничего нет общего, мне бы забиться в угол и быть довольным тем, что могу дышать». Его дневник изобилует описанием снов, фантазиями, набросками рассказов, очерками. Все находится в состоянии сильного брожения. Среди всего этого мы находим важную ноту, которая обнажает корни его духовной рачительности и экономии, уводит его от снисходительного отношения к себе, рушит его брачные планы и уводит в царство литературы: «Ненавижу подробный самоанализ. Объяснения душевного состояния, такие, как: вчера я был таким-то; сегодня я такой-то, и причины этого. Это все неправда. Причин найти нельзя. Надо вести себя спокойно, избегать поспешности и жить так, как надо, а не гоняться, как собака, за своим собственным хвостом».

В следующем, 1914 г. у Франца наступил кризис в отношениях с Ф. Она больше не хотела иметь с ним никаких дел. 5 апреля он пишет в своем дневнике: «Если бы можно было уехать в Берлин, стать независимым, жить день за днем, даже голодая, но иметь возможность приложить все силы, вместо того чтобы хранить их или обращать в ничто! Если бы только Ф. хотела, она бы могла меня поддержать!» Он хотел стать в Берлине свободным журналистом. В конце мая или в начале июня – я точно не помню дату – в Берлине состоялась официальная помолвка. В Праге была снята квартира. В конце июля помолвка была расторгнута, и это тоже произошло в Берлине. «В отеле состоялся суд», – написал он об этом. Это был отель «Асканишен Хоф» около станции Анхальтер. При решающем разговоре присутствовала не только Ф., но и ее подруга. Потом произошла сцена с ее родителями. «Мать втихомолку утирает слезы. Я рассказываю все. Отец понимает меня правильно, с любой точки зрения. Они приехали из Мальмё для моего спасения. Провели в дороге всю ночь. На отце – рубашка с короткими рукавами. Они считают, что я прав; нет ничего, что можно было бы высказать против меня. Дьявольское – всегда невиновно».

Я считаю, что не ошибусь, если скажу, что те драматические события, во время которых Кафка мучился терзаниями совести («Быть вынужденным терпеть эти страдания или быть причиной этих страданий», – стенал он в своем дневнике), послужили основой для двух новых больших произведений, написанных вскоре после расторжения помолвки.

В сентябре мы читали вслух первую главу из романа «Процесс» и в ноябре – «В исправительной колонии». Это было своего рода литературное самоистязание. Ничего не говорится о том, что совершил К., герой романа «Процесс». По обычным понятиям он невиновен. «Против него ничего сказать нельзя или, по крайней мере, можно выдвинуть немного обвинений». «Дьявольское – всегда невиновно». Так или иначе, он не следовал правилам обычной добропорядочной жизни. Он был вызван на мистический суд, и в итоге ему был вынесен приговор. «Накануне своего тридцать первого года рождения», – было написано в последней главе. Самому Кафке, когда он начал свой роман, было тридцать один. Девушка, которая иногда появляется в романе, – фрейлейн Бюрстнер. В рукописи Кафка пишет ее имя сокращенно – Фр. Б. или Ф. Б., что создает ясные ассоциации. В конце автор пишет: «Из тенистой узкой аллеи легкими шагами на площадь вышла фрейлейн Бюрстнер. Не было полной уверенности, что это была она, но сходство было очень велико. Была ли это действительно фрейлейн Бюрстнер или нет, значения для К. не имело. Самым главным было то, что он внезапно осознал бессмысленность сопротивления». И действительно, для Кафки не имело значения, была ли это фрейлейн Бюрстнер или девушка, похожая на нее. Неудачная попытка жениться оказала огромное влияние на жизнь Кафки, так как очень скоро стало ясно, что созданная им жизненная модель – и даже больше, чем модель, – как показал последний год его жизни, может быть разрушена личностью женщины с неординарным характером.

Кафка совершил поездку в датский городок Мариенлист, расположенный на побережье Балтийского моря, вместе с писателем, которого он очень уважал, Эрнстом Вейсом (давая советы Кафке, он сыграл определенную роль в берлинских событиях). Там Кафка сделал набросок письма родителям, из которого становится ясно, что он иногда верил в возможность зарабатывать на жизнь литературным трудом. В этом письме, среди прочего, Франц писал:

«Я полагаю, что для всего дела, для вашего и моего блага лучше всего перестать жить так, как я жил до сих пор. Я, вероятно, не причинял вам серьезных огорчений, за исключением, может быть, расторжения моей помолвки, но с позиции сегодняшнего дня я смотрю на это иначе. Я мало приносил вам радости, но по одной-единственной причине – я не мог доставлять продолжительной радости и самому себе. Почему это так – ты, мой отец, поймешь прекрасно, несмотря на то что ты никак не можешь осознать, кто я есть на самом деле. Иногда ты рассказываешь о том, как тебе было трудно, когда ты начинал свой жизненный путь. Не думаешь ли ты, что это была хорошая тренировка для выработки самоуважения и получения удовлетворения? Не думаешь ли ты – хотя ты и говорил мне об этом уже много раз, – что мне все досталось очень легко? Поэтому я вырос в полной зависимости от вас и при полном внешнем благополучии. Не думаешь ли ты, что это было не совсем благоприятно для такой натуры, как моя, мягкой и любящей? Конечно, есть люди, которые знают, как обрести свою независимость где бы то ни было, но я не принадлежу к их числу. Ты также должен признать, что есть люди, которые всегда находятся в зависимости от кого-нибудь, но я также не отношусь и к этой категории, потому что собираюсь сделать попытку обрести свободу. Возражение, будто делать это уже слишком поздно, не сможет удержать текущую воду. Я гораздо моложе, чем это может показаться. Единственное, что есть положительного в этой зависимости, – это то, что она помогает сохранять молодость. Но это только в том случае, если эта зависимость идет к своему концу.

Находясь на службе, я никогда не добьюсь желаемого. И нигде в Праге тоже. Здесь все сковывает меня, здесь я нахожусь в зависимом положении. Но все в моих руках. Я находил службу очень обременительной и часто даже невыносимой, но, в сущности, простой. Этим простым путем я зарабатываю больше, чем мне нужно. Для чего? Для кого? Моя зарплата становится все выше. Для какой цели? Если эта работа мне не подходит и не дает мне в награду независимости, то почему я ее не оставлю? Я ничем не рискую, поскольку моя жизнь в Праге не ведет ни к чему хорошему. Иногда вы ради шутки говорите, что я похож на дядю Р. Но если я останусь в Праге, мой образ жизни не будет сильно отличаться от его жизненного пути. Можно предположить, что у меня будет больше денег, больше интересов, но не будет уверенности, которой он обладает. Вдали от Праги я смогу что-нибудь заработать, стать независимым человеком и жить в мире с собой, используя свои способности, и в награду за хорошую добросовестную работу буду жить полной жизнью и испытывать удовлетворение. Это будет лучше для вас. Может быть, вы не одобряете действия своего сына, но в целом вы будете им довольны, поскольку вы должны будете сказать: «Он сделал все, что возможно». Сейчас вы этого не чувствуете, и в этом вы правы.

Осуществить мой план я думаю следующим образом: у меня есть 5000 крон. Это даст мне возможность прожить где-нибудь в Германии, в Берлине или в Мюнхене, в течение двух лет. Мне понадобятся эти деньги на тот период, когда я ничего не смогу заработать. За эти два года я смогу написать то, что по разным причинам не смог написать в Праге. Результаты этого литературного труда позволят мне через два года жить, хотя и очень скромно. Но такая скромная жизнь будет для меня несравненно лучше, чем та, которую я веду в Праге. Вы можете возразить, что я ошибаюсь в своих возможностях. Могу ответить, что мне тридцать один, и в таком возрасте я отвечаю за свои действия.

Могу также сказать, что я написал определенное количество произведений, хотя и не так много, как хотелось бы, часть из них уже признана, и на ваши возражения я могу ответить, что я не последний лентяй, запросы мои невелики, и в случае, если надежда на писательский труд не оправдается, смогу найти себе другой способ заработать на жизнь. Так или иначе, вам я не буду предъявлять никаких требований. В обратном случае моя жизнь в Праге станет окончательно непереносимой.

Поэтому моя позиция кажется мне достаточно ясной, и я очень хочу услышать, что вы об этом скажете. Я полагаю, что это – единственно правильный путь, и, если я не претворю этот план в жизнь, я потеряю нечто очень важное, поэтому еще раз говорю – для меня необычайно важно знать, что вы скажете по этому поводу.

С любовью.

Ваш Франц».

Но эти планы не осуществились. Разразилась мировая война. Начался период, когда все наши прежние страдания стали казаться нам прекрасными сказками.

Но, несмотря на это, Франц в ту пору работал одновременно над тремя рукописями: над «Процессом», «В исправительной колонии», «Железной дорогой в России». В октябре он решил за неделю «сдвинуть с места роман». Он не уложился в этот срок, и ему пришлось перенести работу на следующую неделю. «Четырнадцать дней хорошей работы полностью прояснили мое положение». Пришло письмо от подруги Ф., которая была посредником между ними. Связь с Ф. была прервана на два месяца, хотя в тот период он мог переписываться с ее сестрой. В ответ на письмо подруги Ф., копия которого осталась у него, Франц пишет: «Не хотел бы упоминать о том, с чем совпало ваше письмо» – и добавляет: «Крах всех планов, письмо Максу с множеством просьб». И, несколько далее, он пишет: «Если перевернуть несколько страниц моего дневника, в них можно найти намек на организованность жизни».

Удивительно, как творческие способности Кафки не ослабли от всевозможных испытаний. Напротив, они были в то время на высоте. 13 декабря он заканчивает «Экзегезу легенды». Как он сам описывает в своем дневнике, у него было «удовлетворение и ощущение счастья». 19 декабря он отметил: «Вчера я писал «Сельского учителя», не сознавая сам, что делаю». Он ссылается на рассказ «Гигантский крот». На рождественские каникулы Кафка совершил вместе со мной и моей женой небольшую поездку в Куттенбург, осматривал там памятники архитектуры и немного отдохнул. Поездка длилась всего четыре дня. В городе уже чувствовались ужасы войны. В отеле в Колине Кафка читал нам вслух одну из незавершенных последних глав романа «Америка» с видимым энтузиазмом. (Эта поездка предшествовала поездке в Геллерау с Отто Пиком летом того же года.) В последний день 1914 г., вопреки своим обычным привычкам, он делает обзор своей работы над книгами: «Я работал с августа, в общем, немало и неплохо, но не в полную силу моих способностей, тогда как мои возможности, если судить по различным признакам, – бессоннице, головным болям, слабому сердцу, – продлятся не слишком долго. Написаны не полностью: «Процесс», «Воспоминания по дороге на Кальду», «Сельский учитель», «Помощник прокурора» и короткие наброски. Закончены лишь «В исправительной колонии» и одна глава из «Пропавшего без вести», обе работы – во время двухнедельного отпуска. Не знаю, зачем я пишу об этом, ведь это мне несвойственно».

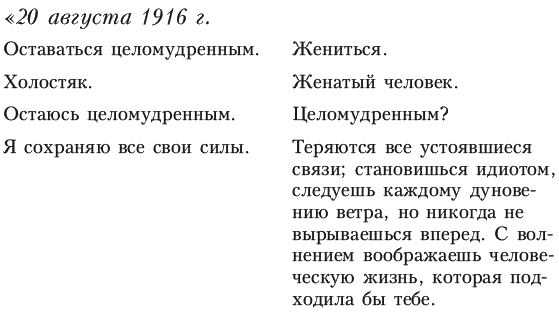

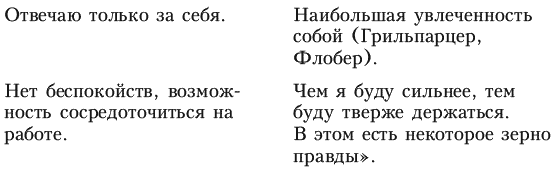

Отношения с Ф. были далеки от завершения. В последние месяцы 1914 г. он мучительно пытается их возродить. Он послал Ф. несколько сот писем и встречался с ней в январе 1915 г. и в июле 1916 г. в Мариенбаде. С этим была связана активизация творческой работы Кафки и его религиозное развитие. Он был в состоянии отчаяния. Он пишет в своем дневнике: «Следует ли мне жаловаться, вместо того чтобы найти какое-нибудь решение? Я не найду его здесь, в этой тетради, оно придет ко мне, когда я лягу в постель и повернусь на спину. Поэтому я лежу и ощущаю красоту, свет и ослепительную белизну. Никакого другого решения ко мне не приходит». «О, я думаю, что это невозможно, что мы станем иными, но не отваживаюсь сказать об этом ни ей, ни себе». Или: «Тяжело жить совместно. Такая жизнь основана на отчужденности, сострадании, трусости, тщеславии, и только глубоко внизу пробивается узкий ручеек, заслуживающий, чтобы его называли любовью, который невозможно найти, но который сверкнул перед нашим взором». Кафка составил сравнительный список, с помощью которого он хотел облегчить решение очень серьезной для него проблемы:

В то же время у Кафки есть немало утверждений, в которых он считает женитьбу на Ф. вполне возможной и желанной. Так, он писал мне из Мариенбада: «Но теперь я с надеждой вглядываюсь в женское лицо и ничего не могу с собой поделать. Множество явлений вызывает слезы, которые я хотел бы сохранить навсегда (это не относится к отдельным деталям, но к целому), и эти слезы, я знаю, оборачиваются таким несчастьем, которого хватило бы больше чем на одну человеческую жизнь, но все это не берется нами из жизни, а наложено на нас свыше. У меня нет никакого права защищать себя от этого, потому что для того, чтобы снова смотреть с надеждой, я должен буду делать то, что случается само собой, своими собственными руками, иначе этого не произойдет». И «сейчас все по-другому и все правильно. Вкратце можно сказать: жениться сразу же после войны; снять две или три комнаты в пригороде Берлина. Каждый из нас будет решать свои экономические проблемы. Ф. будет работать так же, как и раньше, а я – про себя я еще ничего не могу сказать. Но если посмотреть на все разумно, то можно представить себе следующую картину: две комнаты, предположим, в Карлшорсте; в одной – Ф. Она встает рано, идет на службу, а вечером, вернувшись после работы, падает, полумертвая, в кровать; в другой комнате – софа, на которой лежу я и кормлю себя молоком и медом». «Он лежит там и расслабляется – мужчина, которого не тревожит никакая мораль», – можно было бы написать в продолжение. Но, несмотря на это, там – мирная жизнь, это определенно, и там – возможность продолжать жить». P. S. «Прочитав эти мужественные слова, с трудом понимаю, как можно навсегда удержать их слабым пером».

В некотором смысле Ф. оставалась и позднее, даже после окончательного расставания, идеалом для Франца. Так, он писал мне из санатория, после того как я сообщил ему о моих лекциях в Берлине: «Была ли Ф. на твоих лекциях? Мне кажется, что побывать в Берлине и не увидеть Ф. значило бы совершить ошибку, хотя это было бы точно так же непростительно и для меня, если бы я был там. Что касается Ф. – счастливой матери двоих детей, – я продолжаю ее любить, я ощущаю себя неудачливым военачальником, которому не удалось взять город, но, несмотря на это, неприступный город продолжает оставаться для него великим». Кроме того, он писал: «Я любил девушку, которая тоже меня любила, но я покинул ее…»

На протяжении пяти лет Кафка считал женитьбу на Ф. и препятствовавшие этому обстоятельства основным мотивом, затруднявшим творческую работу, мешавшим разрешать беспокоившие его религиозные вопросы. В тот период он много читал Огриндберга, а также Библию, Достоевского, Паскаля, Герцена и Кропоткина. О «Лондонских туманах» Герцена он написал следующее: «Не понял, о чем идет речь, и все же передо мной возник незнакомый человек, целеустремленный, самоистязающий, берущий себя в руки и затем снова впадающий в отчаяние». Верфель читал ему вслух свои творения, например драму под названием «Эстер, императрица Персии». Кафка испытывал живой интерес к деятельности своих друзей, например к курсу лекций Феликса Вельтша. Он всегда подбадривал своих знакомых, хвалил их, критиковал, вдохновлял, но не позволял, чтобы кто-либо, кроме него самого, впадал в отчаяние. Он интересовался моей работой в школе для детей беженцев из Галиции, часто ходил на мои уроки, подружился с семьей одной из моих учениц. Между ним и старшей дочерью из этой семьи возникло понимание и установились добрые отношения. Он также присутствовал на дискуссиях между западными и восточными евреями. Он молчал и наблюдал за участниками. Я в ту пору проводил много времени с моим другом – мистиком Георгом Лангером в доме раввина-чудотворца, беженца из Галиции, жившего в темных, неуютных комнатах в пражском пригороде Жижкове. Необычные жизненные обстоятельства привели меня к своего рода религиозному фанатизму. Стоит заметить, что Франц, которого я взял с собой на празднование шаббата с хасидскими песнопениями, остался холоден к этому. Он, конечно, был тронут старинными обрядами, но по дороге домой сказал мне: «Собственно говоря, создается впечатление, что ты находишься среди дикого африканского племени. Смешное суеверие». В этом не было ничего оскорбительного, в этих словах было лишь трезвое отторжение. Я очень хорошо его понимал. У Франца были свои представления о мистицизме, и он не признавал сложившийся ритуал. Он часто бывал один. Он часто и подолгу бродил по Хотескским садам, которые он называл «красивейшим местом Праги». «Пели птицы, величественно возвышался замок с галереями, в полутьме трепетали листья на древних деревьях».

Он также предпринимал энергичные попытки вырваться из круга семьи, стать независимым. Некоторое время он не жил со своими родными, а снимал комнату. Вначале, в феврале 1915 г., он жил на Билекской, затем на Лангенской, где в апреле 1915 г. доставил мне неописуемое удовольствие и вызвал мое восхищение, читая пятую и шестую главы «Процесса». В феврале он написал «Изучение собаки». Кафка выносит очень строгое суждение об этом рассказе в своем дневнике: «Только что прочитал начало. Безобразно и вызывает головную боль. Несмотря на то что содержание правдиво, оно скверное, педантичное, механистичное. Я в слишком раннем возрасте пишу «Бувар и Пекюше»[25]. Если два элемента, наиболее ясно выраженные в «Кочегаре» и «В исправительной колонии», не соединятся, мне конец. Но сможет ли произойти это соединение?» Под двумя элементами он, вероятнее всего, подразумевает реалистически-оптимистическую и строго идеалистическую тенденции, присущие его творчеству.

Франц, совершив путешествие в Вену, Будапешт и Надь-Михали со своей сестрой, чтобы повидать ее мужа, оказался недалеко от линии фронта. Затем Франц явился на призывной пункт, но был освобожден от военной службы как служащий правительственного учреждения. Позднее он попытался отменить освобождение и пойти в армию. Но болезнь помешала осуществлению его планов.

Премия Фонтане в октябре 1915 г. была временным утешением среди многочисленных печалей, и она была получена с некоторым удовлетворением. Если я не ошибаюсь, это произошло следующим образом: премию присудили вначале Стернгейму, но после ее решили вручить «молодому писателю» за рассказ «Кочегар», который был напечатан еще в 1913 г. Жалкое утешение. В дневнике можно найти бесконечные жалобы на бессонницу и головные боли, размышления о конце человечества, такие, как: «Проклятье висит над человеческим родом», «Меня мучат боль и сумасшествие», «Во взволнованном сердце тикают часы». Он упрекает себя за свое поведение по отношению к Ф. Себя он называет «конторским клерком, имеющим пороки слабости, нерешительности». И снова: «Душа клерка, инфантильность, воля сломлена отцом…» «Работай над собой, это в твоих руках. Это значит: не береги себя (за счет любимой тобой Ф.), поскольку невозможно сберечь себя; мнимое желание сохранить себя почти разрушило твою личность. Ты жалеешь себя не только в том, что касается Ф., брака, детей, ответственности, но и в делах, касающихся службы». И словно молящийся: «Имей ко мне милосердие, я грешен во всех проявлениях моего бытия. Но мой талант, мои возможности в целом не заслуживают того, чтобы считать их презренными и слабыми, я не растрачиваю свои силы впустую, и такая самонадеянная персона, как я, надеется совершить последнюю попытку, полагаясь на сложившиеся благоприятные обстоятельства. Не считай, что я совсем потерянный человек».

Несомненно, женитьбе Кафки мешали два фактора: экономический и метафизический. Нельзя не отметить, что финансовое положение Франца было в самом деле крайне неблагоприятным. Он не мог из-за гордости обратиться за помощью к родителям и не мог подвергать насилию свой писательский дар. Возможно, кто-то может представить себе такое социальное и политическое устройство, при котором литературному гению не пришлось бы растрачивать талант, составляя юридические документы и думая о женитьбе и о связанной с ней ответственности перед женой и детьми, не видеть перед собой пугающую бездну. «Ты принадлежишь мне, – однажды написал он Ф. – Не могу поверить, чтобы какая-либо женщина вызывала более мучительную и отчаянную борьбу в ком-либо, чем ты вызываешь во мне». Конечно, Кафке было бы нелегко в этом отношении и при идеальном социальном порядке: яснее проступили бы метафизические, эротические корни его боли. Но в его душе нашлось бы соответствующее противоядие.

Зимой 1916/17 г. Франц жил на улице Алхимиков. Об этом месте возникли легенды, и иностранцы, приезжающие в Прагу, просят показать им маленький домик и комнату, в которой жил «автор». Дом состоит всего из одной комнаты, крошечной кухни и чердака. Но Франц выбрал это место жительства вовсе не из-за мистического или романтического преклонения, во всяком случае, это преклонение не было решающим фактором. Может быть, подсознательно на него влияла любовь к старой Праге. Главное для Франца было найти спокойное место для работы. Его необычайная чувствительность к звукам, которой он даже однажды заразил меня во время нашего совместного путешествия, затрудняла выбор. На улице Алхимиков Франц чувствовал себя сравнительно счастливым и был необычайно благодарен своей младшей сестре, которая открыла для него это убежище так же, как после она нашла для него приют в Цюрау. 11 февраля 1917 г., в воскресенье, я писал: «С Кафкой на улице Алхимиков. Он прекрасно читает вслух. Монашеская келья настоящего писателя». В письме Ф., копия которого сохранилась в посмертных бумагах Кафки, есть описание этого жилища, в котором был создан «Бешеный всадник» – вещь, наполненная печальным юмором, описывающая человеческие слабости, – и следующего жилища Франца, Шёнборнского особняка. В то же время в письме ощущается серьезность, с которой Франц готовился к свадьбе. Следующим летом была снята квартира для молодой пары и куплена мебель, Франц начал уже оповещать родственников и знакомых и даже поехал в Венгрию, в Арад, вместе с Ф., чтобы нанести визит ее сестре. Францу приходилось соблюдать условности, что было для него очень тяжело. В то же время он прилагал усилия, чтобы примириться с предъявляемыми к нему требованиями. Другой человек на его месте, скорее всего, освободился бы от этих условностей с легким сердцем и доброй улыбкой. Но вместе с тем я сомневаюсь, что Францу была нужна эта свобода, и не думаю, что он принял бы ее. Когда жених и невеста пригласили меня к себе 2 июля 1917 г., у них был весьма комический вид: оба чересчур напряженные, особенно Франц, на котором была надета рубашка с непривычно тесным высоким воротничком. В этом было что-то картинное и в то же время нечто неприятно шокирующее. (Вскоре, 23 июля, в моем доме собрались гости, среди них, кроме Кафки, присутствовали Адольф Шрейбер, Верфель, Отто Гросс с супругой. Гросс изложил план издания газеты, который очень заинтересовал Кафку, – это было последнее, что я отметил в нем накануне катастрофы.) Письмо к Ф., в котором излагаются вопросы по поводу квартиры и свадьбы, я привожу ниже (в начале письма упоминается квартира в Длуге – остановка в Мюнхене дала Кафке возможность для чтения, и в это время Кафка перечитал не только свои работы, но также несколько поэм из моего сборника «Земля обетованная», и со своей обычной чуткостью настоял на том, чтобы передать часть своего авторского гонорара мне).

«Милая!

Пишу тебе о моей квартире. Ужасная тема. Я в ужасе оттого, что могу не справиться. Я хочу твоего совета. Так прочитай внимательно и дай мне совет: ты знаешь, как у меня было много печалей за последние два года: конечно, мало по сравнению с тем, сколько их сейчас в мире, но достаточно для меня. Удобная, приятная комната на углу, два окна, балкон. Вид на крыши домов и церкви. Терпимые соседи. Шумная улица, тяжелые грузовики, к которым я уже почти привык. Однако для меня в комнате жить невозможно. По правде говоря, она находится в конце длинного коридора и достаточно изолирована, но все равно сильная слышимость. Я слышал в одиннадцатом часу вечера вздохи моих соседей, разговор этажом ниже и стук тарелок из кухни. Кроме того, перекрытие, отделяющее чердак, очень тонко, и невозможно сосчитать, сколько раз, когда я сижу, склонившись за работой, служанка моет наверху пол или стучит каблуками. Вдобавок кто-то играет на пианино, и летом из соседних домов доносятся песни, звуки скрипки и граммофона. Тишина устанавливается не ранее одиннадцати вечера. Но даже после этого невозможно обрести мир и покой, и только возрастает чувство слабости и безнадежности. Я вспоминаю, как однажды мы с Оттлой нашли охотничий домик. Я уже не верил в возможность настоящего покоя, но в то же время искал его. Мы осматривали разные места Малой Страны, но ничего не могли найти. Шутки ради мы спросили, не сдается ли внаем маленький домик. Нам ответили, что в ноябре домик будет сдаваться. Оттла, которая искала спокойное убежище по своим соображениям, загорелась мыслью снять домик. Я стал ее отговаривать, убеждать, что домик мал, грязен, запущен и неудобен. Но она настаивала, и, после того как оттуда выехала огромная семья, мы купили мебель из камыша (я не знаю ничего более комфортабельного, чем камышовые стулья), сняли домик и стали хранить его в секрете от нашей семьи. Я вернулся из Мюнхена, преисполненный свежей энергии, пошел в агентство недвижимости, где мне предложили квартиру в доме, похожем на роскошный дворец. Две комнаты и холл, половина которого использована под ванную. Шестьсот крон в год. По правде сказать, это было словно во сне. Я пришел посмотреть эту квартиру. Комнаты были прекрасными и с высокими потолками, в красных и золотых тонах, словно в Версале. Четыре окна выходят на тихий закрытый двор, одно окно обращено в сад. Сад! Входя в ворота этого замка, трудно поверить своим глазам. Через высокий полукруг второй двери, укрепленной кариатидами, стоящими на рельефных каменных опорах, можно увидеть прекрасную балюстраду. Но есть одно затруднение. Предыдущий съемщик, молодой человек, живший отдельно от жены, со слугой, всего несколько месяцев, неожиданно (он – гражданский служащий) покинул Прагу. Он сделал достаточно большие инвестиции в эту квартиру и хочет возместить затраты. Он ищет кого-нибудь, кто хотя бы частично возместил бы его издержки – проведение электрического света, обустройство ванной комнаты, установку буфета, проведение телефона и разостланный на полу большой ковер. Я – не тот человек, которого он ищет. Он хотел получить за это 650 крон – конечно, довольно умеренная плата за такие удобства. Но для меня это было слишком дорого, хотя эти просторные комнаты показались мне великолепными. В конце концов, у меня нет мебели и есть еще другие обстоятельства, которые следует принять во внимание. Теперь в этом же замке сдается другая квартира на втором этаже, потолки низковаты, вид на улицу, окна загорожены. Мебель более домашняя, простая, скромная! Графиня, жившая в этой квартире, имела, вероятно, более скромные требования. Она обустроила квартиру в духе старой девы, мебель состоит лишь из нескольких старых предметов. Но есть сомнение, что эту комнату можно будет снять. Это приводит меня в замешательство. В таком настроении я приехал в дом Оттлы, который был готов к тому времени. Вначале в нем было много недостатков. У меня нет возможности все описать. Сейчас мне отведен первый этаж. Могу отметить преимущества: прекрасная дорога; единственный, достаточно спокойный сосед, хотя меня от него отделяет всего лишь тонкая стенка. Проживание в своем собственном доме дает возможность закрываться от внешнего мира уже не в своей комнате и не в своей квартире, а в своем доме. Можно выйти из своего жилища прямо на снег тихой аллеи. Все это за двадцать крон в месяц. Моя сестра снабдила меня всем необходимым, а ее маленькая ученица (девочка-цветочек) помогла ей в этом аккуратно и любовно. И в этот самый момент оказалось, что в конце концов квартира в замке перешла в мое распоряжение. Управляющий, к которому я однажды проявил расположение, очень по-доброму отнесся ко мне. Я получил квартиру с видом на улицу за 600 крон – честно говоря, без мебели. Там две комнаты и холл. Есть электрический свет, но нет ванной, в которой я, впрочем, и не нуждаюсь. Приведу вкратце преимущества моего теперешнего проживания в отдельном доме по сравнению с жизнью в квартире: 1. Преимущество в том, что можно оставить дела, как они идут. 2. Сейчас я доволен. В конце концов, зачем мне страдать? 3. Нет больших забот по дому. 4. Нет надобности специально совершать ночную прогулку, чтобы легче заснуть. 5. Я могу пользоваться мебелью сестры; в моей комнате, которая необыкновенно большая, у меня стоит только кровать. 6. Сейчас я живу в десяти минутах ходьбы от службы. В квартире окна смотрят, как я понимаю, на запад. Здесь в мою комнату проникает утреннее солнце. С другой стороны, преимущества квартиры: 1. Преимущество в возможности менять по своему усмотрению условия. 2. Возможность спокойно жить и быть предоставленным себе самому. 3. В квартире я, в конце концов, абсолютно независим. Я могу таким образом отделиться от Оттлы. Доброта и самопожертвование, которые она ко мне проявляет, кажутся мне излишними. 4. Хотя я не смогу совершать прогулки, мне будет сложно выходить из дома ночью, поскольку наружные ворота будут закрыты, но зато можно гулять в парке возле дома. 5. После войны я попытаюсь взять годовой отпуск, но сейчас это точно невозможно. В таком случае нам двоим нужно жить в таком замечательном месте в Праге, которое только можно вообразить, но сравнительно короткое время тебе придется обходиться без кухни и даже без ванной. Но в любом случае мне здесь очень нравится, и ты сможешь прекрасно отдохнуть в этом месте два или три месяца. Неописуемо красивый парк – возможно, весной, летом (в это время народ уедет) или осенью. И если я не въеду в эту квартиру немедленно, прямо сейчас (безумная экстравагантность, выходящая за пределы понимания цивильного служащего, – платить 150 крон в квартал), то вряд ли смогу получить ее позже. Сказать по правде, я уже снял ее, но маклер в любую минуту без труда может освободить меня от обязательств, потому что, как я правильно понимаю, эта квартира не имеет для него ни малейшей доли того значения, которое она имеет для меня. Как мало я тебе сказал! Но сообщи мне свое мнение как можно скорее».

Кровохарканье, начавшееся в августе, Франц считал вызванным психическим расстройством. Я нашел в моем дневнике записи, которые, без сомнения, подтверждают это: «24 августа 1917. Признаки болезни Кафки. Он настаивает на том, что это нервное, появившееся для того, чтобы спасти его от женитьбы. Освободился ли он? Страдающая душа!» Может быть, проживание в квартире в неотапливаемом Шёнборнском дворце ускорило развитие болезни, и его отец, предостерегавший его от подобных «экстравагантностей» и всегда выражавший сильное неодобрение таким поступкам, был прав. На этот аспект его болезни, который Кафка сам никогда не принимал во внимание, прямо указывает один из коротких рассказов. Из него определенно следует, что существовала очень тесная связь между жизнью Кафки и его творчеством. Если смотреть глубже, болезнь была, в конце концов, результатом многолетнего стресса, усилий, направленных на то, чтобы дать возможность развернуться своему писательскому дару вопреки затруднениям, которые были вызваны нелюбимой работой и неудавшимися планами женитьбы. Слабость его здоровья сочеталась с «гигиеническим» лечением, которое не мог бы вынести даже более сильный организм.

Где-то до 4 сентября я смог, наконец, убедить Франца позвать доктора. В таких случаях он бывал невероятно упрям. Нужно было огромное терпение и настойчивость, чтобы на него воздействовать. Вот мое описание тех несчастных дней:

«4 сентября. После полудня зашел с Кафкой к профессору Фридлу Пику. Нужно основательное лечение».

«Выявлен катар легких. Надо отдохнуть месяца три. Риск туберкулеза. Господи! Плаванье в бассейне с Францем. Он чувствует одновременно и облегчение и подавленность. Одна часть его существа сопротивлялась женитьбе. Кафка считал, что брак отвлечет его от главного направления мыслей – пути к Абсолюту. Другая часть стремилась к заключению брака, следуя зову плоти. Эта внутренняя борьба измучила Франца. Он считал свою болезнь наказанием, потому что очень часто хотел получить безоговорочное решение проблем. Но это решение было бы ему не по силам. Он выступил против Бога, процитировав строчку из «Мейстерзингеров»: «Я считал его не более чем джентльменом».

Затем: «10 декабря. Снова пошел вместе с Кафкой к профессору Пику. Откровение Кафки по поводу того, что он изучал иврит, прошел сорок пять уроков под руководством Рата. Ранее он ничего не говорил об этом, но потом открылся мне, когда некоторое время назад спросил с невинным выражением лица, как ведут счет на иврите. В этом было что-то великое, но в то же время таилось некое зло».

Франц противился, как только мог, чтобы не поехать в санаторий для туберкулезных больных. Можно найти некоторое противоречие в том, что теперь он отказывался поехать в какой-либо санаторий, когда ему это советовали, тогда как в предшествующие годы он ездил на отдых в такие санатории, как Эрленбах неподалеку от Цюриха, Юнгборн в горах Гарц, Гартунген в Риве. Но это были центры «естественного оздоровления», и Франц проводил там дни и даже недели, ведя «образ жизни, согласный природе», над которым он подшучивал, но любил и приветствовал. Угроза, которая исходила от традиционной медицины, была иного рода. И можно было только ожидать, что Франц при его взглядах на вещи будет как можно дольше сопротивляться подобным требованиям. Но в то время представился случай. Младшая сестра Франца взяла управление над маленьким поместьем в Цюрихе, принадлежавшим ее деверю (недалеко от Сааца). После согласования со всеми сторонами было решено, что Франц должен провести там оздоровительный отпуск. Отпуск продлевался несколько раз. Франц пытался возобновить работу в канцелярии, но это ему удавалось лишь на короткое время. В конце концов отставка стала неизбежной. В окрестностях Цюрау Франц впервые близко познакомился с сельской жизнью, сельским хозяйством, немецкими крестьянами, там создавался роман «Замок».

12 сентября я писал в своем дневнике: «Попрощался с Кафкой. Мне это было тяжело. Я уже много лет не расставался с ним на столь долгое время. Он сейчас полагает, что не может жениться на Ф. из-за болезни. Она прислала письмо, полное отчаяния, хотя ничего еще об этом не знает. Двое служащих вышли из магазина с ручными тележками взять его багаж. Он говорит: «Они идут за гробом».

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

4. Обручение

4. Обручение Моя мать, женщина сильного характера, научила меня тому, что человек может выдержать любые испытания. Виктор Гюго Февраль 1821 года. Влюбленные не виделись уже десять месяцев. Госпожа Гюго все перепробовала для того, чтобы ее сын позабыл Адель: «Она старалась

Глава четвертая «БИРОНОВЩИНА»: ГЛАВА БЕЗ ГЕРОЯ

Глава четвертая «БИРОНОВЩИНА»: ГЛАВА БЕЗ ГЕРОЯ Хотя трепетал весь двор, хотя не было ни единого вельможи, который бы от злобы Бирона не ждал себе несчастия, но народ был порядочно управляем. Не был отягощен налогами, законы издавались ясны, а исполнялись в точности. М. М.

ГЛАВА 15 Наша негласная помолвка. Моя глава в книге Мутера

ГЛАВА 15 Наша негласная помолвка. Моя глава в книге Мутера Приблизительно через месяц после нашего воссоединения Атя решительно объявила сестрам, все еще мечтавшим увидеть ее замужем за таким завидным женихом, каким представлялся им господин Сергеев, что она безусловно и

Глава шестнадцатая Глава, к предыдущим как будто никакого отношения не имеющая

Глава шестнадцатая Глава, к предыдущим как будто никакого отношения не имеющая Я буду не прав, если в книге, названной «Моя профессия», совсем ничего не скажу о целом разделе работы, который нельзя исключить из моей жизни. Работы, возникшей неожиданно, буквально

Глава вторая Обручение, коронация, брак

Глава вторая Обручение, коронация, брак «Царь Дмитрий Иванович» взошел на московский престол. Больше того, его признала «мать» – царица-инокиня Марфа Нагая, последняя жена царя Ивана Грозного и настоящая мать подлинного царевича Дмитрия. После этого у очевидцев

Глава 14 Последняя глава, или Большевицкий театр

Глава 14 Последняя глава, или Большевицкий театр Обстоятельства последнего месяца жизни барона Унгерна известны нам исключительно по советским источникам: протоколы допросов («опросные листы») «военнопленного Унгерна», отчеты и рапорты, составленные по материалам этих

Глава сорок первая ТУМАННОСТЬ АНДРОМЕДЫ: ВОССТАНОВЛЕННАЯ ГЛАВА

Глава сорок первая ТУМАННОСТЬ АНДРОМЕДЫ: ВОССТАНОВЛЕННАЯ ГЛАВА Адриан, старший из братьев Горбовых, появляется в самом начале романа, в первой главе, и о нем рассказывается в заключительных главах. Первую главу мы приведем целиком, поскольку это единственная

Глава 24. Новая глава в моей биографии.

Глава 24. Новая глава в моей биографии. Наступил апрель 1899 года, и я себя снова стал чувствовать очень плохо. Это все еще сказывались результаты моей чрезмерной работы, когда я писал свою книгу. Доктор нашел, что я нуждаюсь в продолжительном отдыхе, и посоветовал мне

«ГЛАВА ЛИТЕРАТУРЫ, ГЛАВА ПОЭТОВ»

«ГЛАВА ЛИТЕРАТУРЫ, ГЛАВА ПОЭТОВ» О личности Белинского среди петербургских литераторов ходили разные толки. Недоучившийся студент, выгнанный из университета за неспособностью, горький пьяница, который пишет свои статьи не выходя из запоя… Правдой было лишь то, что

Глава VI. ГЛАВА РУССКОЙ МУЗЫКИ

Глава VI. ГЛАВА РУССКОЙ МУЗЫКИ Теперь мне кажется, что история всего мира разделяется на два периода, — подтрунивал над собой Петр Ильич в письме к племяннику Володе Давыдову: — первый период все то, что произошло от сотворения мира до сотворения «Пиковой дамы». Второй

Глава 10. ОТЩЕПЕНСТВО – 1969 (Первая глава о Бродском)

Глава 10. ОТЩЕПЕНСТВО – 1969 (Первая глава о Бродском) Вопрос о том, почему у нас не печатают стихов ИБ – это во прос не об ИБ, но о русской культуре, о ее уровне. То, что его не печатают, – трагедия не его, не только его, но и читателя – не в том смысле, что тот не прочтет еще

Глава 30. УТЕШЕНИЕ В СЛЕЗАХ Глава последняя, прощальная, прощающая и жалостливая

Глава 30. УТЕШЕНИЕ В СЛЕЗАХ Глава последняя, прощальная, прощающая и жалостливая Я воображаю, что я скоро умру: мне иногда кажется, что все вокруг меня со мною прощается. Тургенев Вникнем во все это хорошенько, и вместо негодования сердце наше исполнится искренним

Глава Десятая Нечаянная глава

Глава Десятая Нечаянная глава Все мои главные мысли приходили вдруг, нечаянно. Так и эта. Я читал рассказы Ингеборг Бахман. И вдруг почувствовал, что смертельно хочу сделать эту женщину счастливой. Она уже умерла. Я не видел никогда ее портрета. Единственная чувственная