ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

I ПЕРЕВОДЧИК ИНОСТРАННОЙ КОЛЛЕГИИ

Через пять дней по окончании лицея, 13 июня 1817 года, Пушкин был вызван на Английскую набережную в здание с колоннами и фронтоном, где помещалась Коллегия иностранных дел. Несмотря на стремление к военной деятельности, ему пришлось зачислиться на гражданскую службу.19 15 июня новый коллежский секретарь должен был принести служебную присягу. На жизненном поприще, как и на пороге лицея, Пушкина прежде всего ждал служитель алтаря. По указаниям священника сенатской церкви Никиты Полухтовича поэт произнес установленную формулу и подписал присяжный лист своим новым званием чиновника 10-го класса Коллегии иностранных дел. Он получил скромный титул, который за полвека перед тем носил один из его любимых поэтов, Богданович, — переводчик иностранной коллегии.

В момент вступления Пушкина на государственную службу русское ведомство внешних сношений представляло необычную картину. Министра иностранных дел в России не было. Портфель его удержал в своих руках сам царь, признавший себя к этому времени королем европейских политиков. Пушкин в известной эпиграмме двадцатых годов острил над этой эволюцией «лихого капитана»: «Теперь коллежский он асессор — По части иностранных дел».

Во главе министерства находились два исполнителя предначертаний и воли коронованного дипломата, два его статс-секретаря — Нессельроде и Каподистрия. Александр I играл на противоположности характеров и убеждений этих двух деятелей: «Нессельроде тянул руку самодержавия и союза с Австрией, Каподистрия желал падения Турции, восстановления Греции и повсеместного развития конституционного образа правления», сообщает в своих очерках хорошо осведомленный современник. Пушкин должен был представиться обоим статс-секретарям.

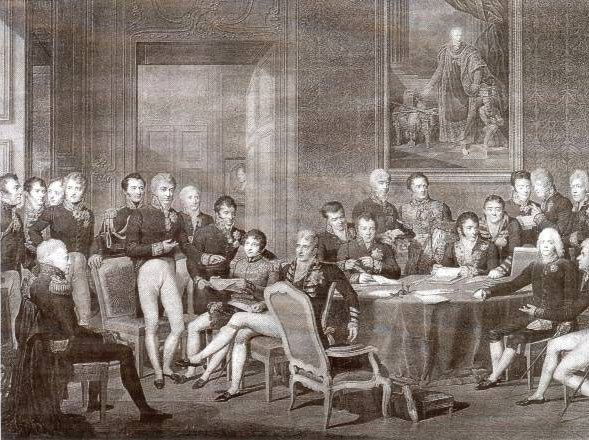

В канцлерском доме на Дворцовой площади вчерашний лицеист впервые встречается с видным государственным деятелем, недавно лишь возглавлявшим переговоры с наполеоновскими маршалами о сдаче Парижа. Пушкин увидел перед собой маленького человека средних лет с выпуклыми близорукими глазами, с высоко взбитым по моде тупеем, вьющимися темными бакенбардами и крупным крючковатым носом. Таким изображен Нессельроде на известной портретной группе Венского конгресса кисти Изабе. Маленький черномазый человек в государственном мундире, еле заметный среди представительных фигур знаменитых делегатов, почти прижался к статному Меттерниху, словно готовый всецело отдать себя под высокое покровительство председателя конгресса. Резкий восточный тип лица странно контрастирует с робкой угодливостью взгляда. «У него профиль хищника и куриная душа», невольно вспоминаются слова аббата Сийеса о Бернадоте.

Венский конгресс (1814-1815).

В центре группы Меттерних и К. В. Нессельроде.

Гравюра по картине Изабе.

Совершенно иное впечатление произвел на Пушкина Каподистрия. Это был сорокалетний худощавый человек, рано поседевший, привлекавший внимание и симпатию своими большими горящими черными глазами. Пушкину он был отчасти знаком. Каподистрия был приятелем Карамзина, Блудова и Дашкова, почетным членом «Арзамаса», ценил писателей несравненно выше придворных. Карамзин считал его «умнейшим человеком нашего двора». Воспитанник Падуанского университета по медицинскому и философскому факультетам, он успел проявить свои выдающиеся дарования в дипломатической канцелярии Барклая и затем на Венском конгрессе, где был одним из уполномоченных России. Этот политик-европеец был противником «Священного союза», считался непримиримым врагом Меттерниха и убежденным сторонником отмены в России рабства. Его подозревали даже в сочувствии карбонариям. Еще в 1814 году, он основал дружеское общество для освобождения Греции — «Гетерию» (о которой стало известно несколько позже). Вскоре этому статс-секретарю пришлось сыграть довольно заметную роль в жизни поэта — именно перу Каподистрии принадлежит первая биографическая характеристика Пушкина, написанная весной 1820 года и до сих пор поражающая своим сердечным тоном.

* И. А. КАПОДИСТРИЯ (1776-1831),

статс-секретарь по иностранным делам России с 1816 по 1822 год, начальник Пушкина по Иностранной коллегии.

Официальными актами представления служебные функции Пушкина пока и ограничивались, фактически он не участвовал в работе своего учреждения. Семисотрублевый годовой оклад, прикреплявший молодых дворян к государственному аппарату, не налагал на них служебных обязанностей. Пушкин отчасти изображает свою службу, описывая в «Рославлеве» молодого героя, который «считался в иностранной коллегии и жил в Москве, танцуя и повесничая». В отличие от него поэт решил сосредоточиться на своем главном призвании — на творческой работе. Дипломатия, получившая как раз в те годы благодаря Шатобриану некоторый литературный интерес, не могла все же отвлечь молодого писателя от его основного призвания. Окончание лицея знаменует для него переход к постоянной работе над своим главным замыслом — герои-комической поэмой.

От статс-секретарей, «актуариусов» и переводчиков иностранной коллегии Пушкина влечет в общество литераторов и ученых, поэтов и публицистов, озабоченных жгучими вопросами русской общественной жизни.

Петербургское общество широко раскрылось перед «молодым Пушкиным»: старинные приятели Сергея Львовича, как президент Академии художеств Оленин, охотно приняли его сына в свой круг; салон Карамзина сблизил его с представителями столичной литературы; товарищи по лицею Горчаков, Пущин, друзья-гусары Чаадаев и Каверин являлись для него живой связью с миром светских отношений. Наконец, всеобщий «арзамасский опекун» Александр Тургенев, тот самый, который шесть лет тому назад определил Пушкина в лицей, особенно способствовал его акклиматизации в умственных кругах Петербурга.

Он прежде всего познакомил Пушкина со своим младшим братом Николаем, выдающимся политическим мыслителем. Воспитанник Геттингена, Николай Тургенев стал последователем Адама Смита и сторонником экономического либерализма. Это способствовало выработке его программы радикальных реформ в России, где крепостная система находилась в резком противоречии с принципом свободного труда. Вернувшись осенью 1816 года после долголетнего пребывания за границей на родину, Николай Тургенев вынес от всего окружающего тягостное впечатление, которое сохранилось у него и в последующие годы. Все, что относилось к политическому управлению страной, было «печально и ужасно»; все, что выражалось закрепощенным народом, «казалось великим и славным».

Общение с Николаем Тургеневым оказало сильное влияние на Пушкина и оставило глубокий след в его развитии. Во многом он, несомненно, воспринял воззрения своего старшего друга. Политические эпиграммы первого петербургского трехлетия Пушкина, гражданские стихи о царизме и крепостничестве в значительной степени вдохновлялись беседами с этим крупным государственным умом. Летучие и острые сатиры Пушкина на Аракчеева и Голицына, Стурдзу и Фотия словно продолжали высказывания или записи Николая Тургенева, в которых под видом резкой сатиры уже выступали «наши паяцы самодержавья, министры и секретари, генералы и полковники, дворяне и архиереи, мистики и камергеры…»

От Николая Тургенева Пушкин узнал новейшие экономические теории, о которых вскоре упомянул в своей характеристике современного героя. Маркс и Энгельс отметили интерес Пушкина к политической экономии и сослались на известную строфу «Онегина» об Адаме Смите.20

У Тургеневых 28 июня 1817 года Пушкин познакомился с необычной личностью — в очках, щегольском фраке и с пробковой ногой. Это был его сослуживец по Коллегии иностранных дел, советник и камергер Николай Иванович Кривцов. Раненный в руку под Бородиным и потерявший ногу под Кульмом, он служил в парижском посольстве, объездил крупнейшие страны Европы, общался с виднейшими учеными и писателями — Бенжаменом Констаном, г-жей Сталь, Гёте, Гумбольдтом, Талейраном. Служба в царской дипломатии не мешала Кривцову быть убежденным республиканцем и атеистом, он ждал новых революций и надеялся, что в России «дело будет сделано лучше, нежели во Франции». Пушкин с первого взгляда пленился этим своеобразным характером и вскоре начал посвящать ему свои стихи.

* Н. И. КРИВЦОВ (1791-1843).

Акварель неизвестного художника.

Почти одновременно с Пушкиным в Коллегию иностранных дел поступил молодой Грибоедов. Вскоре они встретились в петербургском обществе. «Я познакомился с Грибоедовым в 1817 году, — вспоминал впоследствии Пушкин. — Его меланхолический характер, его озлобленный ум, его добродушие, самые слабости и пороки, неизбежные спутники человечества, — все в нем было необыкновенно привлекательно…» Пушкин здесь намекает на трагическую осеннюю историю 1817 года — «дуэль четырех», во время которой погиб молодой кавалергард Шереметев. Грибоедов был одним из участников этой петербургской драмы, разыгравшейся из-за «первой пантомимной танцовщицы» Истоминой, вскоре увековеченной в онегинской строфе. Этот кровавый эпизод произвел сильное впечатление на Пушкина (в середине тридцатых годов он собирался разработать его в повести «Две танцовщицы»).

По выходе из лицея Пушкин сейчас же знакомится с крупным поэтом Гнедичем. Они встречаются у Тургеневых и в театре, где постоянно бывал этот теоретик сцены, ценитель и критик драматических талантов. Обезображенный оспою, с вытекшим глазом, «вовсе невзрачный собой», как говорили современники, знаменитый переводчик «Илиады» сохранял в толпе торжественный вид подлинного служителя муз.

На одном из спектаклей с участием Семеновой Пушкин сидел в партере рядом с Гнедичем, учителем знаменитой трагической актрисы. Перед ними занимал свое обычное место штабс-капитан Преображенского полка Катенин, человек небольшого роста, с быстрыми движениями и живой речью. Он пользовался репутацией первоклассного знатока поэзии и сцены.

В антракте между трагедией и водевилем переводчик Гомера подвел своего соседа к знаменитому театралу.

— Вы его знаете по таланту, — обратился Гнедич к Катенину, — это лицейский Пушкин.

Новые знакомые обменялись приветственными и взаимными выражениями сожаления, что предстоящие обоим разъезды заставляют отсрочить их сближение.

В начале июля Пушкин действительно собирался уехать в деревню. Лето неприглядно в той части Петербурга, где жила его семья, — ни садов, ни парков нет в серенькой Коломне. Сергей Львович поселился здесь у Калинкина моста в трехэтажном каменном доме вице-адмирала Клокачева, на одной лестнице с семьей барона Корфа. Приближаясь к своему пятидесятилетию, отец поэта оставил службу, стал заметно скупеть и изменять вольнодумству своей молодости. Если в Москве в начале столетия он собирал дорогую французскую библиотеку, приглашал многочисленных педагогов-иностранцев к детям, устраивал приемы русских знаменитостей и французских эмигрантов, — теперь он явно вступал в некоторый материальный упадок, отразившийся и на его характере. Запутанные дела с имениями, рост потребностей и расходов, привычки к роскоши без возможности удовлетворения их — все это создает особый домашний быт, отмеченный остатками былого довольства при наступившем недостатке в средствах. Пушкины занимают квартиру в семь комнат, у них свой выезд, Сергей Львович по-прежнему щегольски одет и бывает в лучшем обществе, в доме толпится многочисленная дворня, еще сохранились канделябры и «богатая старинная мебель». Но на всем этом, по известному свидетельству Модеста Корфа, уже лежит печать запустения — голые стены, оборванные ливреи, ветхие рыдваны. Молодой поэт занимает небольшую комнату, убранную с чрезвычайной скромностью; далеко не всех своих светских приятелей он решался звать в свой «угол тесный и простой…» Эту городскую тесноту Пушкин около 10 июля 1817 года променял на просторы сельца Михайловского.

Тихие, глубокие, неподвижные озера. Вековые сосны нависли широкими шатрами над извилистой лесной дорогой. Медленная, почти зеркально-застывающая Сороть, поистине «лоно сонных вод»… Холмы и жнивья вплоть до синеющих на горизонте новых рощ, и только кое-где разбросанные хаты, почти не нарушающие редкими пятнами своих почерневших кровель немного унылого, но прекрасного пейзажа Псковской области.

Село Михайловское, или по-старинному Зуево, скрытое в сосновых лесах Опочецкого уезда Псковской губернии, было пожаловано Елизаветой в 1746 году Ганнибалу. Со смертью его сына, Осипа Абрамовича, оно перешло в 1806 году к дочери последнего, Надежде Осиповне Пушкиной. Это была вотчина Ганнибалов, полная воспоминаний об этих властных и горячих «душевладельцах». Согласно местным преданиям, «когда бывали сердиты Ганнибалы, то людей у них выносили на простынях», — другими словами, крестьян здесь засекали до полусмерти.

Одного из Ганнибалов Пушкин еще застал в «Михайловской губе». По соседству с пушкинским поместьем, в селе Петровском, доживал свой век дядя Надежды Осиповны, сын знаменитого Ибрагима, Петр Абрамович. «Старому арапу», как назвал его Пушкин, уже пошел восьмой десяток. Поэт навестил его, быть может, в надежде услышать от родного брата Наваринского Ганнибала исторические предания своей фамилии, но испытал глубокое разочарование. Старик, занимавшийся перегонкой настоек, каждые четверть часа требовал новой порции водки и к обеду был совершенно пьян. Вероятно, черты его быта бегло отразились на облике дяди Онегина, деревенского старожила, который оставил после себя «наливок целый строй». В духе первой онегинской строфы Пушкин сообщал в 1825 году Осиповой: «Я рассчитываю еще увидеть моего старого дядю-негра, который, полагаю, умрет в один из ближайших дней…»

Другой Ганнибал, Яков Исакович, один из двоюродных дедов поэта, был женат на тверской дворянке Елизавете Александровне Вындомской. Ее родная сестра Прасковья Александровна Осипова, состоявшая, таким образом, в недалеком свойстве с Пушкиным, владела близ Михайловского имением Тригорским, получившим свое наименование от трех холмов, придававших большую живописность всей местности. Здесь Прасковья Александровна и жила почти безвыездно со своим вторым мужем, Иваном Сафроновичем Осиповым, и детьми.21

Прасковья Александровна, женщина умная и властная, была дочерью крупного псковского помещика XVIII века, Александра Максимовича Вындомского. Он служил в гвардии, вращался в большом свете, затем уединился в своем поместье, где занимался «отчасти стихотворством, а более всего — сельским хозяйством». Прасковья Александровна вела такой же образ жизни. Она сама занималась хозяйством и очень много читала. Это была незаурядно образованная женщина, начитанная в истории, знакомая с литературой, следящая за новинками поэзии, склонная в политике к передовым воззрениям, хотя в собственном имении она энергично осуществляла права крепостной помещицы.

Пушкин часто бывал в Тригорском, где имелась старинная фамильная библиотека. Там нашел он Лесажа, Мольера, Руссо, Ричардсона и первые русские переводы «Господина Шакеспеара». Владелица поместья показывала ему свой альбом, обтянутый черным сафьяном, скрепленный золотыми застежками и уже хранящий на своих золотообрезных листках ряд афоризмов и стихов. За год до того двоюродный брат Прасковьи Александровны, офицер Семеновского полка Сергей Иванович Муравьев-Апостол, подарил ей эту тетрадь. Согласно тогдашнему поверью, кто своей записью открывает альбом, погибнет насильственной смертью. Вот почему Прасковья Александровна написала сама на первой странице две французские строчки: «Менее всего боясь смерти, я начинаю мой альбом». Вслед за этой надписью Сергей Муравьев-Апостол написал (тоже по-французски): «Я тоже не боюсь и не желаю смерти… Когда она явится, она найдет меня совершенно готовым…» Запись датировала 16 мая 1816 года.

Пушкин уже в первое свое пребывание в Михайловском полюбил дом и парк Осиповых:

Приду под липовые своды

На скат тригорского холма…

Другой отрадой деревенской жизни поэта была сосредоточенная и уединенная творческая работа. В деревне Пушкин занят первой песнью «Руслана и Людмилы», начатой еще в лицее. Сразу устанавливается основной стиль всей поэмы — волшебно-описательный, обильно насыщенный фантазией старорусских, арабских и западноевропейских сказочников, а отчасти и легендами современных слагателей баллад. В тексте поэмы Пушкин называет только три поэтических имени — Жуковского, Парни и Шехерезады, а в знаменитом прологе (1828 г.) дает как бы ретроспективно синтез и апофеоз русской народной сказки. В согласии с этим материалом поэме придается живописный, красочный, декоративный характер. Отсюда особое значение эпитетов, впервые совмещающих у Пушкина высокую выразительность, картинность и узорность («Падут ревнивые одежды — На цареградские ковры», «замки безжалостных дверей», «праздные кольчуги», «невидимые годы»). Вся первая песнь посвящена завязке сложной эпопеи — похищению Людмилы и вставной новелле Финна. Впервые комическая героика выражалась не псевдонародным стихом, а быстрым четырехстопным ямбом исключительной прозрачности, экспрессии и напевности.

Очарование деревней длилось недолго. «Люблю шум и толпу», писал Пушкин о своем первом пребывании в Михайловском, где, несмотря на трехмесячный отпуск, он прожил немногим больше месяца. В конце августа 1817 года он снова в Петербурге.

Вскоре по возвращении из деревни «Сверчок»-Пушкин был официально принят в «Арзамасское общество безвестных людей». Несмотря на шуточный характер обрядов, «Арзамас» был самым значительным и серьезным явлением русской литературной жизни того времени. Его виднейшими представителями были Карамзин, Жуковский и Батюшков, которых Пушкин признавал великими писателями. В содружество входили и такие культурные люди, как Николай Тургенев и Вяземский, оказавшие несомненное влияние на развитие Пушкина, именно здесь воспринимались и разрабатывались крупнейшие явления европейской литературы, сообщавшие размах и силу деятельности главных «арзамасцев». Только немногие — старшие члены кружка, как Дмитриев и Василий Пушкин, — продолжали проявлять особую склонность к малым жанрам (такими считались мадригал, эпиграмма, триолет, рондо, баллада в три куплета и пр.) Другими путями шли передовые авторы «Арзамаса». Карамзин разрабатывал монументальную форму отечественной истории, Жуковский — военную оду и балладу-повесть, Батюшков — историческую и военную элегию, Николай Тургенев — научную монографию, Вяземский — новый вид живой критической статьи. Примкнув к «Арзамасу», Пушкин безошибочно избрал в современной литературе группу передовых писателей, которые действительно навсегда остались в истории русского слова. Состязаться с ними в то время было некому: Державин умер, «Горе от ума» еще не родилось.

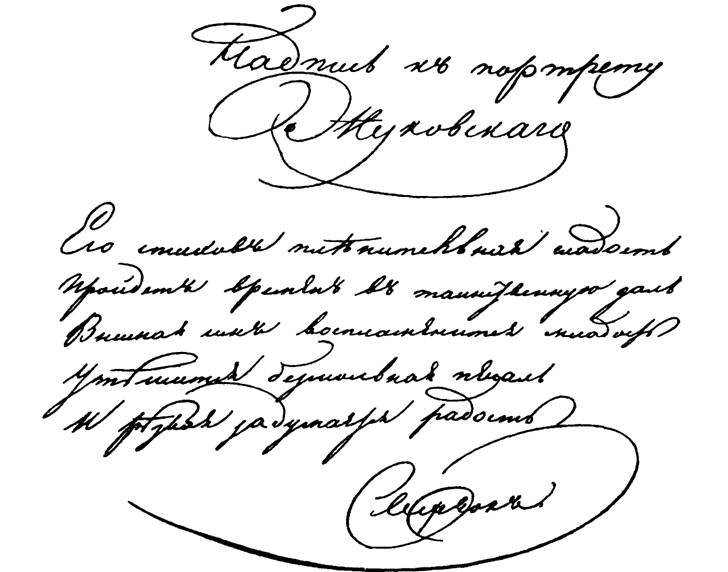

Автограф Пушкина 1818 года, подписанный его арзамасским прозвищем «Сверчок».

Вступая в «Арзамас», Пушкин избежал громоздкой процедуры, сопровождавшей в свое время избрание Василия Львовича, но все же выполнил установленный ритуал. В красном колпаке — обязательном уборе вступающего члена — он произнес торжественную клятву, сочиненную Дашковым, в которой под прозрачными псевдонимами назывались Шишков, Шаховской, Хвостов и открыто объявлялась вечная вражда Академии и «Беседы». Обычной вступительной речи Пушкин не произносил, а прочел стихотворное обращение к своим новым сочленам, нечто вроде послания, где вспоминались славные события и деятели кружка — Жуковский, Блудов и, вероятно, сатирик Вяземский:

…в беспечном колпаке

С гремушкой, лаврами и розгами в руке…

Но в момент вступления Пушкина в «Арзамас» «беспечный колпак», гремушка и розги литературной полемики уже перестали эмблематически выражать настроения содружества. Еще в середине 1816 года возникли первые толки о необходимости направить шутливое «литературное товарищество» по пути серьезной работы. Староста «Арзамаса» Василий Пушкин указывал товарищам, что прямая цель их союза — обогащение языка; Уваров и Блудов призывали к «подлинному возобновлению отечественной литературы». Наконец, младшие «арзамасцы»: «Варвик» — Николай Тургенев и «Рейн» — Михаил Орлов, пытались создать из «Арзамаса» настоящий орган общественного мнения. Они предлагали литературные доклады совмещать с политическими. В заседании 27 сентября 1817 года, по свидетельству Николая Тургенева, «арзамасцы» «отклонились от литературы и начали говорить о политике внутренней: все согласны в необходимости уничтожить рабство».

Это направление заметно сказалось на поэтическом развитии Пушкина. Даже его стихотворные посвящения представительницам петербургского общества Е. С. Огаревой и А. И. Голицыной, с которыми он знакомится в салоне Карамзина, приобретают характер «гражданской» поэзии. Светские мадригалы Пушкина получают на фоне официального мистицизма и аракчеевщины острые политические черты. В трех строфах его стихотворения «К Огаревой, которой митрополит прислал плодов из своего сада», с исключительной легкостью даны основные мотивы недавнего «Монаха» — насмешливое отношение к отшельнику, в данном случае высокому представителю церковной иерархии, который сравнивается здесь с «богом садов», то есть с Приапом, считавшимся также богом сладострастия. В европейской поэзии стрелы скептической сатиры направлялись против главы католической церкви — папы. Пушкин осмеивает носителя высшего духовного сана в России, изображая главу православия охваченным «пылом желаний» до потери рассудка.

Политически заострены и ранние посвящения Пушкина Голицыной. По свидетельству Карамзина, поэт сильно увлекся этой «принцессой-полунощницей», дававшей меткие оценки ходу текущих государственных дел. В своем первом посвящении ей («Краев чужих неопытный любитель…») Пушкин заключил мадригальной концовкой общественный мотив, навеянный, очевидно, передовым кружком Тургеневых. Так же построено и второе посвящение Пушкина А. И. Голицыной («Простой воспитанник природы…»), сопровождавшее одно из его первых и самых сильных политических стихотворений, возникшее в том же тургеневском кружке.

Здесь радостно и живо проявлялось вольнодумство молодого Пушкина. Осенью 1817 года Александр Тургенев был весьма озабочен празднованием трехсотлетия реформации; по этому поводу он должен был осуществить у себя примирение служителей обоих культов — реформатов с лютеранами. На торжественный вечер «соединения исповеданий» Тургенев рискнул пригласить и Пушкина, который неожиданно попал в совершенно необычное общество реформатских пасторов, лютеранских священников, английских миссионеров, проповедников моравского братства.

«Пушкин, — вспоминал впоследствии Александр Тургенев, — угощал их пуншем и ужином, а под конец и бичевал веселым умом своим разогретого вином пастора».

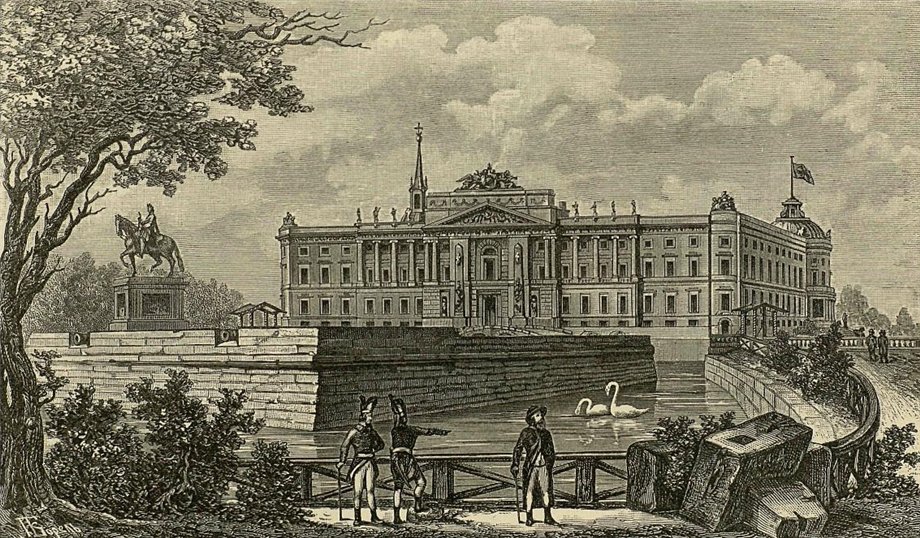

Из окон квартиры Тургеневых был виден великолепный Михайловский замок, своеобразное создание Баженова и Бренна, покинутое с 1801 года и с тех пор почти необитаемое:

Пустынный памятник тирана,

Забвенью брошенный дворец…

* Михайловский замок.

(1801).

С момента, когда гвардейцы братья Пушкины присутствовали при его торжественной закладке, прошло двадцать лет. Ушла вода из рвов, заржавели неподвижные цепи подъемных мостов. Замок-крепость сразу же стал ареной политической трагедии. Вид «пустынного дворца» живо вызвал в сознании Пушкина знаменитое 11 марта:

Молчит неверный часовой,

Опущен молча мост подъемный…

В нескольких строчках поэт фиксирует конец Павла I — «Калигулы последний час». Если трудно допустить, что ода «Вольность» была написана в один присест, во время общей беседы у братьев Тургеневых, то не приходится сомневаться, что она навеяна видом Михайловского замка и политическими спорами тургеневского кружка.

По позднейшему свидетельству Николая Тургенева, Пушкин половину оды написал в его комнате, затем ночью у себя дописал ее и на другой день принес полный текст своему старшему другу.

Эта ода о свободе вводит новую тему в поэтический репертуар ее автора. От интимной лирики, от любовных элегий, от пуншевых песен он стремится теперь к мужественной, отважной, бунтарской поэзии. «Вольность» — это его декларация не только в политическом, но и в творческом плане. Незадолго перед тем А. И. Тургенев корил его за то, что на лире своей он находит «лишь изнеженные звуки любви, сей милой сердцу муки…»

Теперь, как бы в ответ, Пушкин хочет разбить «изнеженную лиру», расстаться с Кипридой, обратиться к большим темам современной государственности — «воспеть свободу миру, — На тронах поразить порок…» Его вдохновители — Радищев, написавший в XVIII веке оду «Вольность» а вместе с ним и «возвышенный галл» Экушар Лебрен (прозванный Лебрен-Пиндаром), автор «Республиканских од», представляющих собой, по позднейшему отзыву Сент Бева, «лучшее, что в области поэзии создала эпоха первой республики». Его стихотворение о Людовике XVI как бы возвещает известную строфу пушкинской «Вольности».

Быть может, знаменитая ода Пушкина еще не вполне свободна от противоречий, — она все же ценна по своему основному устремлению бороться с «неправедной властью» («Тираны мира! трепещите!..», «Восстаньте, падшие рабы!..»). Поэта угнетает мысль о повсеместных бичах, оковах, «неволи немощных слезах». В духе общественных учений XVIII века он видит выход из всеобщего рабства в сочетании «вольности», то есть свободы каждого, с «мощными законами», то есть с государственной хартией. Аналогичные мысли выражал в свое время и один из литературных учителей Пушкина — молодой Карамзин: «Свобода там, где есть уставы…», «Там рабство, где законов нет…», «Сколь необузданность ужасна, — Сколь ты, свобода, нам мила…»

Революционные идеи, вдохновлявшие Радищева, Пушкин выражает энергичной и агрессивной лексикой (злодеи, убийцы, тираны, янычары), но уже новым плавным, живым, мелодическим стихом, иногда с замечательной выразительностью образов («изнеженная лира», «забвенью брошенный дворец»). Заключительные строки пушкинской оды напоминают обращение Карамзина к «милости»:

Там трон вовек не потрясется,

Где он любовью бережется

И где на троне ты сидишь…

Правило допущения в высоком стиле некоторой доли славянизмов и архаизмов, которое всегда признавали Карамзин и Дашков, принимается и Пушкиным. Но по своему тону и подъему, по силе гражданского негодования «Вольность» значительно опережает политические воззрения этой группы современников, представляя собою один из образцов русской революционной поэзии.

II «МОЛОДЫЕ ЯКОБИНЦЫ»

«Болезнь остановила на время образ жизни, избранный мною, — вспоминал Пушкин в 1825 году начало своей светской жизни. — Это было в феврале 1818 года. Первые восемь томов Русской Истории Карамзина вышли в свет. Я прочел их в своей постели с жадностью и со вниманием… Древняя Россия, казалось, найдена Карамзиным, как Америка Колумбом».

Появление «Истории Государства Российского» было действительно крупнейшим культурным событием. Впервые русская книга становилась предметом широкого общественного обсуждения, разделяла читателей на партии, порождала своих энтузиастов и отрицателей. Картинность изложения и стройная законченность языка вызывали восхищение у писателей и поэтов; Жуковский, Вяземский, Блудов и Дашков — все «арзамасцы», для которых Карамзин был «путеводитель» и «вождь», громко высказывали свои восторги. Батюшков в стихотворном посвящении вспоминал юного Фукидида, слушающего чтение престарелого Геродота на играх олимпийских:

С какою жаждой он внимал

Отцов деянья знамениты

И на горящие ланиты

Какие слезы проливал!

Пушкин разделял это восхищение друзей-поэтов драматизмом карамзинского повествования, стройностью его обширной композиции, благородной сдержанностью живописного слова.

Молодого поэта, поглощенного обработкой старорусского сюжета, увлек своим богатством язык, напитанный речениями из летописей, грамот, прологов, договоров, сказаний и при этом сохраняющий свою простоту, изящество и ясность. Это было развитие прежних убеждений Карамзина в необходимости пользоваться древним слогом, но с чувством меры, не прибегая к шишковской безжизненной славянизации живой русской речи. «Карамзин — великий писатель во всем смысле этого слова» — этот позднейший отзыв Пушкина окончательно сложился в 1818 году.

К этому году относится его признание огромного потенциального воздействия карамзинской истории на молодую русскую поэзию; он изображает современного поэта, погруженного в «повесть древних лет»:

От сна воскресшими веками

Он бродит тайно окружен,

И благодарными слезами

Карамзину приносит он

Живой души благодаренье

За миг восторга золотой,

За благотворное забвенье

Бесплодной суеты земной,

И в нем трепещет вдохновенье.

Пушкин запомнил черты архаического быта и древние культурно-исторические термины, пиры Владимировы, «в гриднице», мудрые волхвы, норманский посол Фарлаф, вещий Олег, волшебники-финны.

Но если с литературной стороны история Карамзина вызвала почтительное восхищение Пушкина, по своим политическим тенденциям она нисколько не отвечала его убеждениям. Этот разрыв между формой и идеологией нового труда вызывал сложное отношение к нему молодых читателей. Восхищение литературностью изложения нисколько не заслоняет перед Николаем Тургеневым или Никитой Муравьевым отсталой политической тенденции карамзинской истории, выраженной в ее посвящении: «История народа принадлежит царю». Положениям Карамзина об объективной истине политические умы противопоставляли целевую направленность исторического произведения, преклонению историографа перед верховной властью — силу общественного мнения, его принципу мира и спокойствия — начало борьбы. Историк, по их мнению, обязан направлять действие современных общественных сил, хотя бы в ущерб литературности своего изложения. Страсть определяет силу историка. «Тацита одушевляло негодование».

Так довольно дружно сказался протест молодого поколения против художественной идеализации самодержавия и попытки оправдать крепостническую действительность. Разделяя эти мнения, Пушкин написал свою знаменитую эпиграмму:

В его «Истории» изящность, простота

Доказывают нам без всякого пристрастья

Необходимость самовластья

И прелести кнута.

Вскоре петербургские политические кружки были взволнованы новым событием. 15 (27) марта 1818 года в зале варшавского сената Александр I, открывая первый сейм царства Польского произнес по-французски речь, получившую чрезвычайный отзвук в России и на Западе. Со свойственным ему «двуязычьем» основатель «Священного союза» торжественно заявил о своем намерении установить во всей стране конституционный порядок, то есть «правила законносвободных учреждений…»

Столь ответственное заявление царя произвело сенсацию. Молодые сердца, по выражению Карамзина, взволновались: «спят и видят конституцию…» Но Пушкин не последовал за этим течением. Усвоив еще в лицее вполне ироническое воззрение на Александра Павловича, поэт в этом случае проявил весьма зоркий скептицизм. Он написал остроумнейший памфлет, в котором высмеивал заведомо лживые обещания тронной речи. Формой для этой политической сатиры он избрал так называемый «ноэль» — святочную песенку. Еще в XVII веке во Франции народные поэты стали слагать сатиры на власть, пародируя рождественские песнопения. Строго выдерживая форму ноэля, Пушкин придает ему необычайную четкость и остроту. В ноэле 1818 года «Ура! в Россию скачет кочующий деспот…» Мария уговаривает младенца уснуть, «послушавши, как царь-отец рассказывает сказки».

Свои политические стихи Пушкин читал в кругу наиболее передовых и активных из «молодых якобинцев». Через Николая Тургенева и Чаадаева Пушкин познакомился с «умным и пылким» Никитой Муравьевым (с которым встречался и в «Арзамасе»), с Ильей Долгоруким, которого друзья ценили за его политические знания, с человеком философского мышления — Якушкиным.

В этом же кругу поэт встречался с одним из интереснейших представителей молодого поколения — Луниным, о котором навсегда сохранил мнение, как о «подлинно выдающемся человеке». Это был один из энергичнейших деятелей тайных обществ, уже в 1817 году предлагавший Никите Муравьеву и Пестелю убить Александра I. В Париже в 1816 году Лунин встречался с крупнейшим социальным мыслителем дореволюционной Франции — Сен-Симоном, высоко оценившим своего русского собеседника и мечтавшим распространить через него свои идеи «среди народа, еще не иссушенного скептицизмом».

Свои встречи с передовыми людьми тогдашнего Петербурга Пушкин беглыми чертами изобразил через десять-двенадцать лет в сожженной главе «Евгения Онегина». Свободные и смелые разговоры на политические темы, в которых автор «Руслана» по своему обыкновению участвовал не как оратор, а как поэт, очерчены им в знаменитых фрагментах десятой главы, где названы Никита Муравьев, Долгорукий, Лунин, Якушкин, Николай Тургенев, в кругу которых «читал свои ноэли Пушкин».

Летом 1818 года в Петербург вернулся Катенин. Пушкин по-прежнему относился с интересом к этому знатоку искусств. Творчески же он не мог не ощущать себя сильнее этого эрудита и, конечно, не случайно, придя к нему в один летний день 1818 года, — заявил: «я пришел к вам, как Диоген к Антисфену: бей, но выучи». Сравнение, не лишенное ироничности, поскольку Диоген был неизмеримо одареннее тщеславного Антисфена. Из возникшего общения Пушкин мог быстро убедиться, что глубоких творческих уроков ему нечего ждать от неподвижного Катенина. В апреле 1820 года Пушкин писал: «Катенин опоздал родиться — не идеями (которых у него нет), но характером принадлежит он к 18 столетью: та же авторская мелкость и гордость, те же литературные интриги и сплетни».

Первая же беседа обнаружила недостаточную обоснованность критических мнений Катенина. «Каковы вам кажутся мои стихотворения?», прямо поставил ему вопрос Пушкин. «Я сказал, — вспоминал впоследствии Катенин, — что легкое дарование приметно во всех, но хорошим почитаю только одно, и то коротенькое: «Мечты, мечты! Где ваша сладость?» По счастью, выбор мой сошелся с убеждением самого автора, он вполне согласился, прибавя, что все прочие предаст вечному забвению…»

Критическое замечание Катенина едва ли подтверждало высокую авторитетность его суждений: к этому времени уже были опубликованы «К Лицинию», «Гроб Анакреона», «К портрету Жуковского». К счастью, и ответ Пушкина Катенину был простым актом светской вежливости, и три названных стихотворения были включены им в собрание 1826 года.

Неудивительно, что Катенин заметил вскоре в Пушкине особую черту: «Он сознавался в ошибках, но не исправлял их». Да и мог ли Пушкин править свои рукописи по указаниям критика, который впоследствии гнушался «водяных стишков» «Бахчисарайского фонтана» и признавал «Бориса Годунова» равным нулю? Размеры тщеславия Катенина никак не соответствовали ни его скромному поэтическому дарованию, ни его ограниченным критическим воззрениям. Пушкин, при всей снисходительной благожелательности своих отзывов, навсегда сохранил в отношениях к Катенину налет иронии.

Поздней осенью 1818 года Катенин познакомил Пушкина с Шаховским. Автор «Липецких вод» интересовался первыми песнями «Руслана и Людмилы», а Пушкина привлекали веселые вечера у Шаховского, где после спектаклей собиралась театральная молодежь, писатели, критики. Хозяин салона поражал своим характерным безобразием. Огромный, тучный, с короткой шеей и непомерным животом, он отличался необычайной подвижностью. Правильное понимание сценического искусства внушило ему особый вид пьесы — занимательной, разнообразной, живой и пестрой, обычно с плясками, песнями и хорами. Раннее предубеждение Пушкина против «гонителя Карамзина» сменилось после лицея несомненным интересом к «шумному рою» его колких комедий. Одновременно изменилось мнение поэта и о характере Шаховского и его жестоких методах литературной борьбы. Очарованный радушным приемом и увлекательной беседой драматурга, Пушкин сказал Катенину:

«А ведь, знаете, он в сущности большой добряк. Никогда не поверю, чтоб он хотел серьезно повредить Озерову или кому бы то ни было».

С этого времени Пушкин стал постоянным посетителем вечеринок Шаховского, где встречался с молодыми драматическими актрисами и читал им за ужином отрывки из своей первой поэмы.

С молодой Колосовой, соперницей Семеновой, произошла у Пушкина острая размолвка, а позже последовало примирение, перешедшее в дружбу. Неправильно осведомленный о насмешливом будто бы отзыве Колосовой относительно его внешности, Пушкин отомстил неповинной артистке злой эпиграммой, направленной также против ее наружности («Все пленяет нас в Эсфири…»)

Наряду с поэзией Пушкин живо интересовался и другими искусствами — архитектурой, живописью, ваянием, музыкой, драмой, танцем. Одно из первых его стихотворений после выпуска навеяно торжественной архитектурой Михайловского замка. Неудивительно, что и первая его поэма несет на себе следы его увлечений театральными зрелищами. Блистательные постановки балетов-пантомим знаменитого хореографа Карла Дидло на фоне чудесных декораций Карло Гонзаго заметно отразились на волшебных описаниях «Руслана и Людмилы».

В январе 1819 года Пушкин застал у Тургеневых большое общество. Были и лицейские: Пущин, Маслов, профессор Куницын. Присутствовали и друзья-«арзамасцы»: Вяземский, Жуковский, Никита Муравьев. Это было первое собрание «журнального общества». Только что вышла книга Николая Тургенева «Опыт о налогах» — протест ученого-экономиста против закрепощения народа и «своеволия грубых вельмож». Аракчеев выразил свое удивление, как могли пропустить подобное сочинение. Весь доход с книги автор отдавал в пользу крестьян, заключенных в тюрьму за недоимки по налогам.

«Одно только соединение людей в одно целое может дать усилиям каждого силу и действие», обратился к приглашенным Николай Тургенев. Лучший же способ объединить людей, любящих свое отечество и желающих ему блага, — это издание журнала. Под патриотическим названием «Россиянин XIX века» или под более ученым титлом «Архив политических наук и российской словесности» можно было бы выпускать орган для распространения в обществе здравых государственных идей — «все статьи должны иметь целью свободомыслие».

Обсуждению собравшихся была предложена статья Маслова по вопросам статистики. После чтения, за чаем Пушкин разговорился с лицейским другом Пущиным.

«Как же ты мне никогда не говорил, что знаком с Николаем Ивановичем. Верно, это ваше общество в сборе?..»

Пущин опроверг эти соображения поэта. Вступив в тайное общество сейчас же по выходе из лицея, он предполагал вначале посвятить в свою тайну Пушкина: «Он всегда согласно со мной мыслил о деле общем (res publica), по-своему проповедывал в нашем смысле — и изустно, и письменно, стихами и прозой». Но вскоре Пущин, видимо, в согласии с мнением других политических деятелей, признал, что Пушкин как поэт наилучшим образом служит общему делу своими антиправительственными стихами.

Из мира политических вопросов Пушкин нередко переносился в атмосферу искусства — от Тургенева к Оленину. Это был выдающийся археолог и отличный рисовальщик, блестяще владевший сепией, тушью и гравировальной иглой. Он собрал богатейшую коллекцию древнерусских художественных ценностей и считал обращение «к простолюдинам и ремесленникам» самым верным средством «постигать многие непонятные памятники искусства и темные места в древних авторах».

* АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ ОЛЕНИН (1763-1843),

президент Академии художеств и директор Публичной библиотеки, отец А. А. Олениной.

В большом доме на Фонтанке, у Семеновского моста, Оленин в качестве директора Публичной библиотеки и президента Академии художеств собирал писателей, ученых и артистов. Среди античных слепков и этрусских ваз здесь читал басни Крылов, пел свои гекзаметры Гнедич, декламировали или спорили Батюшков, Карамзин, Жуковский.

В феврале-марте 1819 года Пушкин присутствовал на вечере у Олениных. Танцы были запрещены из-за придворного траура: 12 января умерла любимая сестра Александра I Елена Павловна, которую молва признавала его возлюбленной. Офицеры носили креп на шпагах, и балы заменялись раутами.

У Олениных «ставили» шарады. Клеопатру изображала племянница хозяйки, прибывшая с далекой Украины Анна Керн, жена дивизионного генерала. Ей только что исполнилось девятнадцать лет, но она успела уже одержать одну громкую победу: во время смотра войск в Полтаве в 1817 году с ней танцовал сам Александр I.

Пушкин был сразу пленен красотой и голосом своей новой знакомой, пытался развлечь ее остроумными репликами и лестными признаниями, но, видимо, только смутил юную провинциалку своей живой и бойкой речью; она еле отвечала дерзкому молодому человеку и даже старалась избегать его — в Лубнах еще не знали Пушкина. Но когда она уезжала и на набережной, садясь в экипаж, оглянулась, она увидела на ступеньке подъезда, под большим фронтоном оленинского дома, Пушкина, который провожал ее долгим взглядом.

Им больше не привелось встретиться в эту зиму; в шумной и бурной петербургской жизни Пушкина Анна Керн промелькнула, «как мимолетное виденье».

«Красный кабачок», место увеселения на петербургской дороге.

Пушкин вспоминает в письме к жене в 1836 году о своих посещениях «Красного кабачка».

Раскрашенная гравюра Жюре с рисунка Зауервейде.

В театральных кругах Пушкин познакомился с Никитой Всеволожским. Этот юноша сочетал интересы к искусству с влечением к беспечной и праздничной жизни. Поэт стал бывать в большом доме Всеволожских на Екатерингофском проспекте, у Крюкова канала, где собиралось литературное и театральное общество. Рассаживались обыкновенно за круглым столом под зеленым висячим абажуром; отсюда и наименование кружка «Зеленая лампа» и девиз общества: «Свет и надежда». Эмблема объединения — лампа — была вырезана на кольцах его членов. Статут предлагал всем участникам высказываться совершенно свободно и при этом свято хранить тайну собраний. Это давало возможность наряду с театральными рецензиями и очерками из русской истории читать сообща республиканские стихи и политические статьи. Кружок представлял собой филиал «Союза благоденствия», который назывался также и «Зеленой книгой» (по цвету переплетной крышки его устава). Но большинство членов «Лампы» об этом ничего не знало. Тесное дружеское сообщество сочетало вольнолюбивые устремления и горячую любовь к поэзии с веселыми закулисными похождениями, крупной игрой и разгульными пирушками.

* НИКИТА ВСЕВОЛЖСКИЙ (1799-1862),

основатель «Зеленой лампы».

«Лучший из минутных друзей моей минутной молодости». (1824)

Наряду с политически активными членами, как Трубецкой, Федор Глинка, Яков Толстой, здесь бывали и достаточно аполитичные поэты, как Гнедич и Дельвиг, и многочисленные представители веселящейся молодежи. Ужины Всеволожского славились обилием шампанского и вольностью речи. Как-то было решено, что прислуживающий мальчик-калмык «всякий раз, как услышит пошлое словцо», будет приветствовать чересчур непринужденного собеседника. Пушкин нередко бывал объектом таких приветствий. «Калмык меня балует, — смеялся Пушкин. — Азия покровительствует Африке».

Вскоре эти оживленные пирушки Пушкин изобразит в поэме о современном герое, рисуя его беспечные годы, —

Когда, гостями окруженный,

Напенив праздничный бокал,

Он негой жизни упоенный

В беседе шумной пировал, —

Когда он гимнами Веселья

Цариц Пафосских вызывал

И жар безумного похмелья

Минутной страсти посвящал.

Одно из первых посланий, посвященных Пушкиным членам «Зеленой лампы», было адресовано лейб-улану Ф. Ф. Юрьеву; поэт смело набрасывает здесь свой автопортрет, поразивший Батюшкова. «О, как стал писать этот злодей!», проговорил автор «Вакханки», судорожно сжав листок с пушкинским посланием к Юрьеву. Стихотворение отличалось необыкновенной энергией ритмов при живой и стремительной разговорности.

Пушкина занимала крупная игра, которой подчас предавались члены кружка. «Всеволожский (Никита) играет, мел столбом, деньги сыплются», с увлечением сообщал Пушкин в письме к Мансурову. Особая поэзия азарта, не раз запечатленная поэтом в его позднейшем творчестве, со всей полнотой раскрылась Пушкину за ломберными столами Всеволожских. Здесь драматизм риска принимал подчас своеобразные формы. «Помнишь ли, что я тебе полу-продал, полу-проиграл рукопись моих стихотворений», писал Пушкин Всеволожскому в 1824 году. Счастливый партнер поэта благоговейно сберег эту необычную ставку и дал ему возможность впоследствии выкупить ее.

Быт игроков с их азартом и крупными выигрышами Пушкин пробует зафиксировать в 1819 году в своем первом прозаическом опыте — повести «Наденька», от которой сохранилось только начало; но в нем уже чувствуется уверенность зоркого и точного прозаика.

Председатель «Зеленой лампы», штабной поручик Яков Толстой, мечтал получить от Пушкина стихотворное посвящение. В октябре 1819 года Толстой болел, после чего несколько охладел к ночным бдениям кружка.

Философ ранний, ты бежишь

Пиров и наслаждений жизни, —

начал тогда свои «Стансы Толстому» Пушкин, выражая в них одно из своих излюбленных убеждений: «Будь молод в юности твоей!» Чудесной музыкой звучит блестящая строфа:

Ты милые забавы света

На грусть и скуку променял

И на лампаду Эпиктета

Златой Горациев фиал.

В посланиях этого времени к другим «лампистам» — Никите Всеволожскому, Щербинину, Мансурову — Пушкин неизменно провозглашает радость жизни и право на счастье. Но сквозь эпикурейские мотивы постоянно прорываются «вольнолюбивые надежды»: «Поговори мне о себе — о военных поселениях, — пишет Пушкин Мансурову 27 октября 1819 года, — это все мне нужно — потому что я люблю тебя и ненавижу деспотизм».

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

Вторая часть

Вторая часть Безумный туман, где мечутся тени, Так мне в этом будущем жить? РЭЙМОН КЕНО XII Там, на другом конце света, будто бы есть один остров. Он называется W.Он простирается с востока на запад; в его самой длинной части примерно четырнадцать километров. Его общая

Часть вторая

Часть вторая Здесь читатель познакомится с фактами, взятыми главным образом из обнародованных воспоминаний. Типологические единицы сформированы по мемуарным источникам советского и постсоветского издания. В них обилие юмористически окрашенных эпизодов из жизни

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ЧАСТЬ ВТОРАЯ В ГОСТЯХ У КОБЫЛЯНСКИХ. «КОНСТИТУЦИЯ СВЯТОЙ АННЫ» Резкое ухудшение здоровья Леся объясняла исключительно горем, обрушившимся на нее. Казалось, со временем все пройдет. Лишь бы вырваться куда-нибудь на простор — подальше от города и опостылевших своим

Часть вторая

Часть вторая И вот однажды «бомба разорвалась»: было объявлено, что на железнодорожной станции Дно царь принял делегацию думы и подписал акт отречения от престола.[105] Народ ликовал. Говорили, что произошла бескровная революция. Я тоже радовался — тому, что произошла

Часть вторая

Часть вторая Журналист эмигрантской газеты Бодягин проснулся на своём западном чердаке и понял, что больше так существовать не может.Уже пять лет он работал на Западе, критиковал местных политиков, клеймил налоги, высмеивал обывателя. А что толку? Обыватель даже не понял,

Часть вторая

Часть вторая ПодвязкаНевеста стояла на столе темного дерева, узком, длинном и уставленном множеством наполовину опустошенных блюд, винных бутылок, тарелок, бокалов. Гости сидели за столом изрядно подвыпившие. Все это происходило в огромном полутемном помещении с

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ЧАСТЬ ВТОРАЯ После учреждения Советов, о которых я говорил в первой части книги, советники должны трудиться, как подобает честным людям, на основе некоторых общих принципов, от коих зависит осуществление надлежащего руководства государством.Можно было бы предложить для

Часть вторая

Часть вторая Я начал подвергать сомнению то, во что всегда безоговорочно

Часть вторая

Часть вторая В 1925 году в журнале «Всемирный следопыт» появился научно-фантастический рассказ «Голова профессора Доуэля», подписанный никому не известным тогда именем «А. Беляев».Рассказ привлек к себе внимание любителей фантастики и сразу же принес известность автору.