5

5

Марина Цветаева покончила с собой, как известно, 31 августа 41 года.

Я сделала свою запись о встрече с ней уже после известия о гибели, 4 сентября. И четыре десятилетия в ту свою тетрадь не заглядывала. Так, иногда, если заходил при мне разговор о Цветаевой, рассказывала, что вспоминалось. Очень запомнила я мешочек у нее на руке. Я только потом поняла – он был каренинский. Из «Анны Карениной». Анна Аркадьевна, когда шли и шли мимо нее вагоны, сняла со своей руки красный мешочек. У Цветаевой он был не красный, бесцветный, потертый, поношенный, но похожий. Чем-то – не знаю, чем – похожий. В Чистопольской моей тетради, после известия о самоубийстве, так и написано: «Я увидела женщину с каренинским мешочком в руках».

Перечитать старую тетрадь и вспомнить все досконально и по порядку побудили меня два документа. Один напечатанный, другой нет.

Начну с напечатанного.

Попалась мне в руки книга, выпущенная в Париже, под редакцией Г. Струве и Н. Струве в издательстве YMCA-Press: «М. Цветаева. Неизданные письма». Привожу отрывки из «Записной книжки» Марины Ивановны со страниц 629–631.

«Возобновляю эту записную книжку 5 сент. 1940 г. в Москве…

О себе. Меня все считают мужественной. Я не знаю человека робче, чем я. Боюсь всего. Глаз, черноты, шага, а больше всего – себя, своей головы, если эта голова – так преданно мне служащая в тетради и так убивающая меня в жизни. Никто не видит, не знает, что я год уже (приблизительно) ищу глазами – крюк…»

Тут остановимся. Повторим: «…я год уже (приблизительно) ищу глазами – крюк…»

Запись сделана 5 сентября 1940 года. Что же такое – год назад? 27 августа предыдущего года была арестована дочь Цветаевой, Ариадна, Аля, а 10 октября – муж, Сергей Яковлевич Эфрон. Вот с какого времени она начала искать глазами крюк. Со времени этих двух разлучений. Увели дочь – в тюрьму, в лагерь, в ссылку. Увели мужа – на казнь.

Читаем дальше:

«Я год примеряю смерть. Все уродливо и страшно. Проглотить – мерзость, прыгнуть – враждебность, исконная отвратительность воды. Я не хочу пугать (посмертно), мне кажется, что я себя уже – посмертно – боюсь. Я не хочу умереть. Я хочу не быть. Вздор. Пока я нужна… но, Господи, как я мала, как я ничего не могу! Доживать – дожевывать. Горькую полынь».

Прочитав эти слова, «как я ничего не могу», я отложила книгу и прислушалась. Из дальней дали донесся до меня тот, прозвучавший на Каме, сорокалетней давности, крик:

– А вы думаете, я – могу?

Какая она была мужественная и как много она могла – не требуется доказывать: перед нами ее могущественная поэзия, ее проза, вся ее мученическая, мужественная жизнь.

Но и богатырским силам приходит конец. В эмиграции она была бедна и одинока, но ее хоть печатали. Дома же, кроме переводов, не напечатали после ее возвращения почти ничего. А конец – конец силам наступил, я думаю, осенью 1939 года, и мои скудные воспоминания следовало бы озаглавить не «Предсмертие», но «После конца».

После ареста Али, после гибели мужа силам уже пришел конец, а тут после конца – война, эвакуация, безысходная нищета, новые унижения, Елабуга, Чистополь…

«Почему вы думаете, что жить еще стоит? Разве вы не понимаете будущего?»

«Нет будущего. Нет России».

«Я когда-то умела писать стихи, теперь разучилась…» «Какая страшная улица…» «Я ничего не могу…» «Мыть посуду я еще могу».

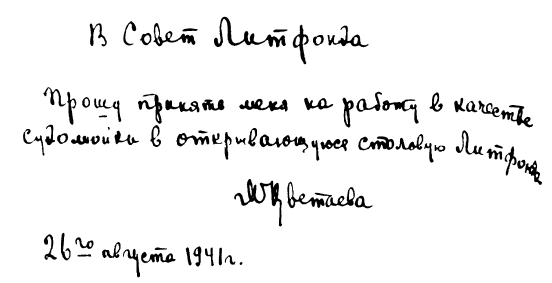

…Второй документ не напечатан. По цепочке смертей и неожиданных наследований лег на мою ладонь листок. Легонький листок бумаги – даже не листок – половинка листка, вырванного из школьной тетради. Резким, отчетливым, размеренным, твердым почерком, словно попирающим ничтожную бумажонку, выведено на листке:

Столовая открылась в ноябре. Меня в это время в Чистополе уже не было. Кто получил место судомойки, на которое притязала Цветаева, мне неизвестно.

Октябрь – декабрь 1981 г.

Переделкино

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК