ГЛАВА 5 Холодная весна

ГЛАВА 5 Холодная весна

Сохраняют благополучие те, чей образ действий отвечает особенностям времени.

Никколо Макиавелли

Отзвучали скорбные напевы панихиды. Тяжелый каменный саркофаг поглотил прах многострадального и многогрешного великого князя Василия Васильевича. С этого момента начинается самостоятельное правление нашего героя — великого князя Ивана Васильевича. Он выходит, наконец, из тени своего отца. Теперь уже ему, а не Василию II, принадлежит решающее слово в московском Кремле. Исходя из деяний Ивана III, понимаемых в контексте эпохи, мы можем начать писать его портрет как политика и человека.

Однако в течение еще лет пяти после восшествия на московский престол Иван, насколько можно судить по скудным источникам, не ставил перед собой тех крупных исторических задач, которыми позднее будет прославлено его время. Подобно юному Петру Великому, он присматривался к окружающему миру, изучал его и намечал точки приложения своих сил. В эти годы Иван вел неприметную, но необходимую работу по укреплению войска, совершенствованию механизмов управления. Он беспощадно подавлял любые покушения на свою власть и утверждал себя как грозного Государя.

Отсутствие ярко выраженных стратегических целей в деятельности Ивана III в 1462–1467 годах заставляет нас по-прежнему придерживаться только хронологической последовательности в изложении событий. Позднее, когда он четко обозначит основные направления своей политики, наш рассказ примет иной, в большей степени тематический характер.

Первой проблемой, с которой столкнулся молодой правитель, было, конечно, урегулирование внутрисемейных отношений. Благодаря предусмотрительности Василия Темного здесь уже не было той двусмысленности, которая породила династический кризис второй четверти XV века. Однако оставались извечная зависть и неприязнь младших братьев по отношению к старшему. Московский летописец коротко изложил основные положения «рада», который Василий Темный в конце жизни дал своим наследникам:

«…А княжение великое дасть стол свои сыну своему, князю великому Иоанну Васильевичу.

А князю Юрью дасть город Дмитров, да Можаеск, да Серпохов, да Хотунь, да бабины села и волости, великие княгини Софии.

А князю Андрею Болшему город Углечь Поле, да Бежецский Верх, да Звенигород, да мати его, великая княгини Мариа, после великого князя живота придала ему Романов город на Волзе, а прежде того был Ярославьское княжение.

А князю Борису дал город Волок Ламьски, да Ржеву, да Рузу, да после князь велики Иван придал ему Вышегород Поротовьскии да Марьины села Голтяевы, бабы его (бабки по линии матери. — Я!>.), ему же дал.

А сыну своему князю Андрею Меншему дал город Вологду, да Заозерье на Кубене, да князь велики Иоан после придал ему городок Торусу да Городец на Поротове» (29,157). (Андрею Меньшому в момент кончины отца было всего лишь девять лет. До 1469 года его уделом управлял сам Иван III.)

Не осталась забытой и княгиня-вдова. Вместе с наказом держать в узде своенравных сыновей Василий Темный оставил Марии Ярославне весомую часть своего наследства.

«А казну всю, и Романов городок, и что есть властей (волостей. — Н. Б.) и сел во всем великом княжении, что было за великими княгинями прежними, и что сам поймал у кого у изменников многое множество, и прикупил что, то все дал великой княгини Марии» (19,150).

Некоторые уточнения данных летописца можно найти в самом завещании Василия Темного. Городок Романов (позднее — Романов-Борисоглебск, а в советское время — Тутаев) находился на берегу Волги, верстах в тридцати выше Ярославля. Наряду с другими волостями в Верхнем Поволжье, он был куплен княгиней Марией Ярославной у измельчавших ярославских князей и принадлежал ей на правах личной собственности. Василий Темный в завещании лишь подтверждает полные права княгини на все эти территории: «…ино то ея и есть» (6, 196). От себя он добавляет Марии Ярославне к ее Романову в пожизненное владение еще и Ростов: «А княгине своей даю Ростов и со всем, что к нему потягло, и с селы своими, до ее живота… А возмет Бог мою княгиню, и княгини моя даст Ростов моему сыну Юрью…» (6, 195). В новых владениях княгини Марии Ярославны оставалось еще множество мелких князей, о которых возникла даже поговорка: «В Ростовской земле — князь в каждом селе». Василий Темный предусмотрительно оговаривает и этот вопрос: «А князи ростовские что ведали при мне, при великом князи, ини по тому и деръжат и при моей княгине, а княгини моя у них в то не въступается» (6, 195).

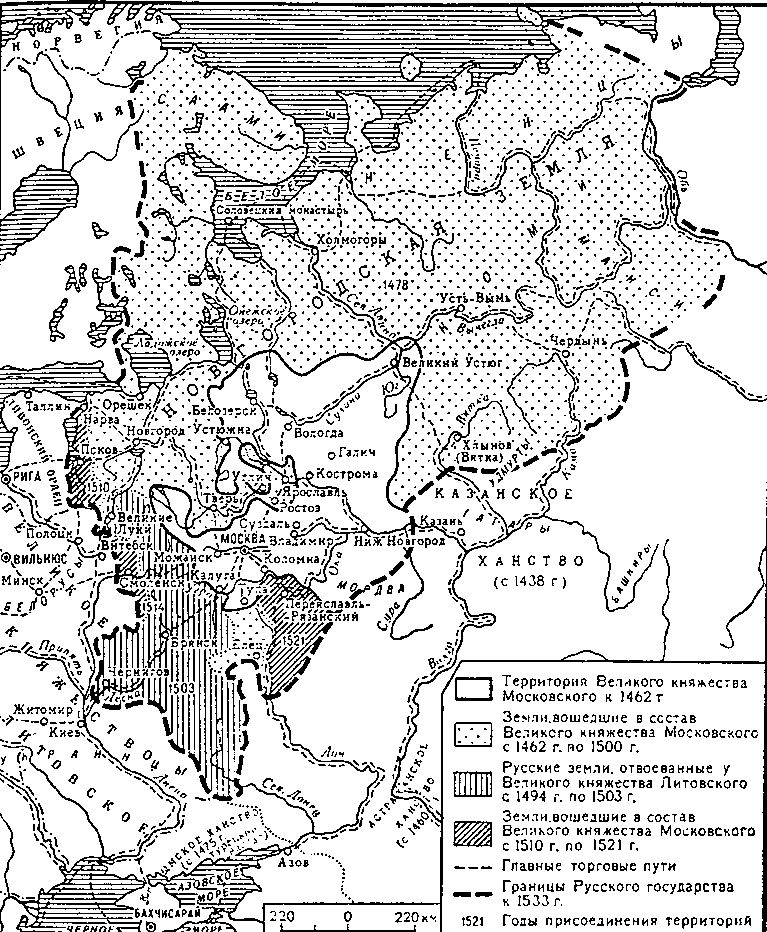

Образование Русского централизованного государства (1462–1533 гг).

Итак, положив полжизни на борьбу с удельной системой, отправив в мир иной, во мрак темницы или в изгнание с десяток удельных князей, Василий Темный своим завещанием воссоздавал почти ту же самую политическую ситуацию, какая существовала в начале его правления! Разница заключалась лишь в том, что прежде на уделах сидели двоюродные и троюродные братья, а теперь их места заняли родные братья — сыновья Василия Темного. Может показаться, что этот парадокс отбрасывает нас на несколько десятилетий назад, во мрак бессмысленного и бесцельного.

И все же в решении Василия Темного воссоздать удельную систему была определенная логика. Она строилась на нескольких данностях. Данность первая — наличие у великого князя в момент составления завещания пяти сыновей. В эпоху, когда люди имели столько детей, «сколько Бог даст», с этим ничего нельзя было поделать. (В общей сложности, вместе с умершими в младенчестве, Василий II имел десять детей (152, 96 — 118).) Более того, многодетность считалась признаком здоровья и процветания правителя. Ее прославляла Библия. Она служила для династии своего рода страховкой на случай чрезвычайных обстоятельств — войны, эпидемии, мятежа. Летописец сравнивает сыновей князя со стрелами в его колчане: чем больше стрел, тем сильнее князь в сражении.

Данность вторая. Каждый сын должен был после кончины отца получить в наследство собственный удел. Князь, не имеющий собственного удела, — жалкая и несчастная личность. Он вынужден наниматься на службу к какому-то более сильному правителю. Многие измельчавшие князья или князья-изгои шли по этому пути. Но кто же толкнет на него собственных сыновей? Даже если допустить, что, переступив через свое отцовское чувство, стерпев упреки и вопли жены, Василий Темный во имя укрепления государства оставил бы всю территорию Московского и Владимирского княжения в руках одного Ивана, — он тем самым поставил бы старшего сына в крайне тяжелое положение. Обделенные братья тут же кинулись бы искать сочувствия в Литве или Орде. Под их знамена потянулись бы все недовольные возвышением Москвы. В итоге страна оказалась бы ввергнутой в новую страшную смуту, сопровождаемую внешним вмешательством.

Таким образом, удельная система обладала способностью к самовоспроизведению. Ее нельзя было даже утопить в крови массовой резни меньшой братии. (Этим методом в XIII–XIV веках не раз пытались решить проблему рязанские князья. В XIV столетии к нему прибегали татарские ханы.) На месте отрубленных голов тотчас вырастали новые.

К тому же на пути братоубийства легко было стяжать горькую славу проклятого Богом и людьми Святополка Окаянного. Понимая все это, московские великие князья до Василия II боролись с уделами настойчиво, но практически без «хирургического вмешательства».

Лучшим «терапевтическим» средством было постоянное увеличение в духовных грамотах доли старшего сына — наследника великокняжеского стола. Со временем его материальное (а значит и военное) превосходство над младшими братьями становилось столь значительным, что почти исключало возможность мятежа. Иван III получил от отца в свое непосредственное управление «около половины территории: четырнадцать городов против двенадцати, поделенных между остальными четырьмя сыновьями» (65, 108).

Другим средством был захват великим князем всех выморочных уделов и новоприобретенных территорий без выделения какой-либо их части удельным князьям. Но если в первом случае воля отца (гарантом соблюдения которой обычно назначалась мать) исполнялась безропотно, то во втором произвол старшего брата неизменно становился причиной недовольства младших. Их фронда могла принимать самые различные формы, вплоть до восстания.

Многолетняя тяжелая борьба с мятежом своих младших сородичей заставила Василия Темного прибегнуть к тем «хирургическим» средствам, которых московские князья прежде благополучно избегали. Он заточил в темницу одного своего кузена (Василия Косого), отравил другого (Дмитрия Шемяку), отправил в изгнание третьего (Ивана Андреевича Можайского). Во мраке темницы коротал свои дни и невзначай забывшийся шурин — Василий Ярославич Серпуховской. Новое средство требовало крайней осторожности в обращении — одна оплошность стоила Василию II глаз, — но при этом было весьма эффективным. С его помощью он почти ликвидировал удельную систему в Московском княжестве. И по необходимости воссоздав ее своим завещанием, он вместе со старой проблемой передал своему наследнику Ивану и новый способ ее решения. Затруднение состояло лишь в том, что теперь речь шла уже не о двоюродных братьях, а о родных…

Начало самостоятельного правления князя Ивана было на редкость спокойным. Под 1462 годом, кроме известия о кончине Василия Темного и перехода московского великокняжеского престола к Ивану Васильевичу, летописцы не сообщают почти ничего. Один только новгородский летописец, словно предвидя что-то недоброе, горько жалуется: «Тая же весна тяжка бысть хрестьяном: бысть дни снежны, бурны, студены, бестравны и до Троицына дни…» (23, 208). Нет известий о торжествах по случаю начала нового княжения. Вероятно, князь Иван и не устраивал никакого торжества: он был титулован великим князем, соправителем отца еще в 1448 году (83, 132). Нет известий о признании Ордой нового великого князя. Вероятно, такого признания Ивану уже и не требовалось. Нет известий о гонениях на прежних фаворитов и возвышении новых. Вероятно, за долгие годы соправительства Иван сжился с окружением отца и не имел желания его менять. Словом, смена власти произошла как-то буднично и незаметно. Прежде князь Иван был, так сказать, «нареченным» великим князем — по титулу и по семейному положению. Однако все важные решения принимал (и нес за них политическую и моральную ответственность) Василий Темный. Теперь Иван занял место отца, со всей полнотой власти и ответственности.

И все же вступление Ивана на отцовский престол, при всей его предопределенности и бесспорности, конечно, привлекло всеобщее внимание. Появление молодого и обаятельного великого князя на троне, где привыкли видеть его страшного отца, было событием радостным и вселявшим надежду. Сам Иван чувствовал потребность отметить свое восшествие на престол каким-то памятным деянием. К тому же ему хотелось самым наглядным образом закрепить право на престол за своим четырехлетним сыном Иваном Молодым. Государь не был уверен в том, как поведут себя младшие братья в случае его внезапной кончины. Лучшим способом заявить о себе и о своем сыне как о новых правителях «всея Руси» Иван счел чеканку золотых монет. Одна такая монета сохранилась в собрании Государственного Эрмитажа и известна в нумизматической литературе под названием «угорского» или «московского» золотого Ивана III. Это золотая монета весом 3,59 грамма, выполненная по образцу золотого дуката венгерского короля Матвея Корвина (1458–1490). На лицевой ее стороне — изображение стоящего человека с секирой в одной руке и державой — в другой; на оборотной — разделенный на четыре поля геральдический щит Корвинов. Надпись на лицевой стороне — «князь великий Иван Васильевич», на оборотной — «князя великого Ивана Ивановича всея Руси». Полагают, что эти монеты чеканил для Ивана III в 1462 году живший в Москве итальянец Джакопо (131,285). «Московский золотой 1462 года не только был декларацией внутренней политики Ивана III, он должен был свидетельствовать о международном значении Руси, о том, что и она, как и другие европейские государства, имеет свою золотую монету. Характерно, что три таких золотых были посланы… миланскому герцогу, а два других — иноземным мастерам, направлявшимся работать в Россию» (131, 288).

(Чеканка «угорских» золотых в 1462 году носила эпизодический характер и вскоре была прекращена. Вероятно, братья Ивана III не хотели признать за несовершеннолетним Иваном Молодым титул «великого князя» и величать его «братом старейшим». Этого признания Иван III сумел добиться только в начале 70-х годов XV века. И все же «угорский» золотой Ивана III стал важной вехой в истории денежной системы средневековой Руси. Полагают, что его изготовлением Иван положил начало русской золотой чеканке (131, 289). Среди исследователей существуют разногласия по вопросу о том, являлись ли эти золотые собственно монетами или же их использовали только в качестве наградных знаков. Очевидно, имело место и то и другое. Однако золотые монеты были отчеканены в небольшом количестве и по многим причинам не прижились в экономических отношениях тогдашней Руси.)

В среду 5 мая истекал срок положенного 40-дневного траура по Василию Темному. На Боровицком холме вновь началась череда приемов, торжеств, церемоний. Братья Ивана: 21-летний Юрий, 15-летний Андрей Большой, 12-летний Борис, стали разъезжаться по своим новым владениям. Отроки и юноши, впервые почувствовавшие себя вполне свободными, они наслаждались ролью самостоятельных правителей. Пока еще никто не роптал на малость своей доли, на прижимистость старшего брата. «И седоша по своим вотчинам, и бысть промежи ими мир и любовь» (30, 185).

В четверг 13 мая состоялось уже год как ожидаемое поставление нового владыки на ростовскую кафедру. Им стал архимандрит Спасского монастыря в московском Кремле Трифон — тот самый Трифон, который в бытность свою игуменом Кирилло-Белозерского монастыря освободил Василия Темного от клятвы верности Дмитрию Шемяке. Вернувшись к власти, Слепой приблизил его к своему престолу.

Рукоположение Трифона состоялось не в воскресенье, как обычно, а в четверг, на другой день после Преполовения Пятидесятницы. Трудно сказать, чем обусловлено было такое решение митрополита Феодосия. Как бы там ни было, но уже через десять дней (в воскресенье 23 мая) новый владыка торжественно въехал в Ростов. Праздник Вознесения (27 мая 1462 года) он встречал уже вместе со своей паствой (30, 185).

В московском Кремле продолжалось начавшееся еще при Василии Темном каменное строительство. 27 июля 1462 года (в день памяти святого Пантелеймона) была освящена церковь святого Афанасия с приделом во имя святого Пантелеймона. Она располагалась рядом с Фроловскими (ныне Спасскими) воротами Кремля (71, 27). «Ставил» храм известный строитель того времени Василий Дмитриевич Ермолин (29, 157). Кто был заказчиком сооружения — источники не сообщают. (Некоторые предположения на сей счет читатель найдет в главе 14.)

Как и другие каменные храмы московского Кремля, Афанасьевская церковь имела свою историю. Первая церковь с этим посвящением существовала в Кремле еще во времена Дмитрия Донского (25, 139). Вероятно, именно он выстроил ее в память о своей свадьбе с княгиней Евдокией, которая состоялась в день памяти святителей Афанасия и Кирилла Александрийских — 18 января 1366 года. Сам по себе святой Афанасий почитался как непреклонный борец против еретиков. Может быть, поэтому посвященный ему храм был выстроен в охваченном ересью стригольников Новгороде в 1416 году.

Московский Кремль с высоты птичьего полета представлял собой огромный треугольник, одна сторона которого была прикрыта Москвой-рекой, а другая — Неглинкой. Самой слабой в военном отношении являлась третья сторона, обращенная к Красной площади. Здесь препятствием для врагов кроме самой стены служил лишь ров, заполненный водой. От времени и многочисленных пожаров белокаменный Кремль ветшал. Вероятно, его поновления носили регулярный характер и как события достаточно заурядные даже не отмечались летописцами. Лишь Ермолинская летопись (в создании которой на одном из этапов участвовали московские купцы Ермолины) сохранила известие об очередном поновлении московского Кремля в 1462 году. И на то были особые причины: строительными работами руководил Василий Дмитриевич Ермолин.

«Того же лета стена поновлена городная от Свибловы стрелници до Боровицких ворот каменем, предстательством Василиа Дмитреева сына Ермолина», — сообщает летопись под 6970 годом от Сотворения мира (с 1 сентября 1461 года по 31 августа 1462 года) (29, 157).

Доставка в Москву множества тяжелых глыб белого камня из мячковских каменоломен на Москве-реке (примерно в 40 км ниже московского Кремля) была возможна только на санях, «по зимнему пути». Следовательно, заготовку и доставку камня для летнего строительного сезона 1462 года предпринял еще Василий Темный.

Под 6971 годом (с 1 сентября 1462 по 31 августа 1463 года) в «Истории» В. Н. Татищева помещено следующее сообщение: «Послал князь великий наместники своя в Новгород Великий. Таже посла киличеи (послы. — Н. Б.) своя к хану в Орду с дары многими. Хан же прият дары, приела свой посол на Москву к великому князю» (50, 23). Эти известия вполне достоверны: князь Иван должен был официальным образом дать знать Новгороду и Орде о своем восшествии на престол. К сожалению, неясно, какая именно Орда (Казанская? Ногайская? Волжская?) имеется в виду. Скорее всего, речь идет о Волжской (Большой) Орде, которая рассматривалась как прямая наследница некогда единой Золотой Орды.

Вскоре по восшествии на трон князь Иван счел необходимым определить отношения со своим шурином — тверским князем Михаилом Борисовичем, которому осенью 1462 года исполнилось лишь 9 лет (168, 512). Сохранился текст московско-тверского договора, заключенного в период между 1462 и 1464 годами. На первый взгляд — это соглашение между двумя совершенно равными по статусу суверенными правителями. Князья обязуются жить в дружбе, помогать друг другу в случае необходимости («А быти нам, брате, на татар, и на ляхи, и на литву, и на немци заодин, на всякого нашего недруга»). Иван III настолько доверяет Михаилу, что даже не возражает против его прямых контактов с Ордой («А к Орде ти, брате, ко царю, путь чист, и твоим людем») (6, 205).

Но в итоге этого договора князь Иван получил значительно больше, чем Михаил Тверской. Последний был по характеру человеком весьма мирным и умеренным. Ивану не пришлось посылать войска ему на помощь, поскольку шурин ни с кем не ссорился и не желал чужого. Не ездил он и к татарам, ибо не видел в том никакой нужды. В то же время свои обязательства по отношению к Москве Михаил выподнял неукоснительно. Его полки ходили во все большие походы Ивана, помогая москвичам сломить Новгород и свергнуть иго татар. С грустью, но без ярости смотрел Михаил на то, как тверские бояре один за другим отъезжали на службу к Ивану III. Таков был один из пунктов их договора. «А бояром и слугам межи нас вольным воля» (6, 204). А когда, наконец, в середине 80-х годов у тишайшего тверского князя сдали нервы и он в панике бросился искать защиты от наползавшей со всех сторон московской силы у литовцев, — Иван III легким движением, словно шахматную пешку, сбросил его с доски…

Усиление московской крепости, очевидно, поглощало все внимание и силы Ивана III в 1462–1463 годах. Это многозначительное предприятие повергло в уныние соседних князей. Для них оно не сулило ничего хорошего. Из летописей все хорошо знали: построив свой белокаменный Кремль, Дмитрий Донской начал «посягати злобою» на непокорных князей (22, 84).

Из старшего поколения князей московского дома в начале 1462 года на уделе оставался один лишь двоюродный дядя Ивана III князь Михаил Андреевич Верейский. Ему было уже под пятьдесят. Князь Иван поначалу заключил с Михаилом Андреевичем договор, в котором подтверждал все его старые права и владения. Несколько лет спустя великий князь пересмотрел этот договор, отняв у верейского князя подмосковный Вышгород. Потом Михаил был лишен прав на Белоозеро. В 1483 году его сын Василий, спасаясь от произвола Ивана III, бежал в Литву. Тем самым он обрек отца на новые унижения. Великий князь заставил его подписать договор, согласно которому все владения, остававшиеся еще в руках Михаила Андреевича, после его кончины отходили «на государя». Так и случилось в 1486 году. К этому можно лишь добавить, что ликвидация верейско-белозерского удела несколько затянулась благодаря одному обстоятельству: князь Михаил Андреевич был женат на княгине Елене Ярославне, родной сестре Марии Ярославны, жены Василия Темного и матери Ивана III. Как для первого, так и для второго мнение этой умной и властной женщины имело большое значение.

Вслед за малоприметным для истории первым годом княжения Ивана III пришел второй — год 1463-й. И здесь летописи представляют на обозрение потомства какие-то странные, двусмысленные события.

В Ярославле, в подклете древнего каменного собора Спасского монастыря обнаружились нетленные мощи местных князей — Федора Ростиславича Черного и его сыновей, Давида и Константина. Федор Черный был современником первого московского князя Даниила и славился своим буйным нравом. Получив ярославский престол в приданое за своей первой женой княгиней Марией Васильевной, он после ее кончины женился вторично на какой-то знатной татарке. Федор вообще был своим человеком в Орде и пользовался расположением ханов. От ордынской жены он имел сыновей Константина и Давида. Последний и стал родоначальником всех ярославских князей XIV–XV веков.

Ни сам Федор, ни его сыновья не отличались особой набожностью. Чудотворность их мощей — одно из главных условий причисления к лику святых — стала для всех неожиданностью. В субботу 5 марта 1463 года состоялось переложение останков ярославских князей в новую гробницу. Шла вторая неделя Великого поста — время особого благочестия для каждого христианина. Открытие старой гробницы сопровождалось чудесами: «тогда Бог простил первое Богородицкаго попа и сына его у гроба их; воду свещали с мощей их, от тое воды простило две жены слепы. И оттоле начата дивитися, и возвестиша всем, и начата звонити…» (27, 276).

Спасский архимандрит Христофор торжественно перенес новоявленные святые мощи в монастырский собор и выставил их там в особой раке для всеобщего поклонения. «И бяху от них многа чудеса и различнаа исцелениа приходящим к ним с верою и до сего дни», — подытоживает летописец (20, 116). В Вербное воскресенье (3 апреля) «Бог простил у их у гроба бесна человека, да слепа, боляща очима, и прозре»; в среду на Фоминой неделе (20 апреля) «у гроба чюдотворець Бог простил отроковицу единем оком слепу, да мужа с женою беснуемых»; 10 мая, на память апостола Симона Зилота, исцелились слепая женщина и больной отрок. В субботу 25 июня исцелились сразу «четыре жены» (27, 276).

Вся эта провинциальная история по какой-то непонятной причине попала в московское летописание того времени. В Ермолинской летописи, где многие известия из времен Василия Темного и Ивана III словно написаны желчью, сообщение о новоявленных ярославских святых уже задним числом было отредактировано и снабжено саркастическим комментарием. (Для удобства читателя мы разбиваем сплошной текст летописи на абзацы.)

«Во граде Ярославли, при князи Александре Феодоровиче Ярославьском, у святаго Спаса в монастыри во общине (то есть монастыре с общежительным уставом. — Н. Б.) явися чюдотворец, князь велики Феодор Ростиславич Смоленский, и с детьми, со князем Костянтином и с Давидом, и почало от их гроба прощати множество людей безчислено.

Сии бо чюдотворци явишася не на добро всем князем Ярославским: простилися со всеми своими отчинами на век, подавали их великому князю Ивану Васильевичу, а князь велики против их отчины подавал им волости и села.

А из старины печаловался о них князю великому старому (Василию Темному. — Н. Б.) Алекси Полуектович, дьяк великого князя, чтобы отчина та не за ними была.

А после того в том же граде Ярославли явися новый чюдотворец, Иоанн Огафонович Сущей, созиратаи Ярославьскои земли: у кого село добро, инъ отнял, а у кого деревня добра, инъ отнял да отписал на великого князя ю, а кто будеть сам добр, боарин или сын боярьскои, ин его самого записал.

А иных его чюдес множество не мощно исписати ни исчести, понеже бо во плоти суще цьяшосъ» (29, 157–158).

Неизвестный автор этого рассуждения был, несомненно, человеком весьма образованным. Последнее слово последней фразы («цьяшосъ») зашифровано им по способу так называемой «простой литореи» и означает «дьявол».

Этот краткий рассказ — как случайно приоткрывшееся оконце. Здесь слышен голос не смиренного монаха-летописца, а хорошо осведомленного деятеля, не чуждого представлений о правде и совести. Ярославская история привлекает его внимание как характерная картинка тогдашней русской жизни. С одной стороны — хитроумное коварство московских дьяков, произвол хамоватых воевод, с другой — наивная хитрость местной знати, не способной защитить свои права и возлагающей последние надежды на новоявленных «чудотворцев». И над всем этим — огромный, словно тень от колокольни — встает тот, чьим именем творится и освящается вся неправда мира сего.

Кто же он, источник всей неправды? Сам «князь тьмы», дьявол, или его земная ипостась — Иоанн Агафонович Сущей? Но кого обозначает этот загадочный персонаж со странным именем, похожим на заклятье? Неужели это всего лишь великокняжеский порученец воевода Иван Стрига Оболенский? Скрытый намек таится в отчестве московского воеводы — Иоанн Агафонович. Имя Агафон по-гречески означает «Добрый». Прозвище Добрый носил лишь один русский князь — Иван Данилович Московский, более известный под прозвищем Калита. Прямой потомок Ивана Доброго, великий князь Московский Иоанн (именно так, на церковный манер, любил называть себя Иван III), похоже, и есть тот «дьявол по плоти», в которого направлены все сарказмы и тайные проклятья неизвестного автора уникального рассказа Ермолинской летописи о ярославских чудотворцах. (Примечательно и последнее имя — «Сущей». В редакции Новгородской IV летописи оно передано как «Сухой». Имя это вполне могло быть еще одним (наряду с «Горбатым») прозвищем, которое современники присвоили долговязому и худощавому великому князю Ивану Васильевичу.)

Что же действительно произошло в Ярославском княжестве в 1463 году? За недостатком сведений точный ответ на этот вопрос дать невозможно. Однако контуры событий все же угадываются достаточно определенно. В первые годы своего правления Иван III произвел в Ярославском крае принудительную перестройку всей системы властных и поземельных отношений. При этом «дело свелось не только к лишению местных князей их власти, но и к замене их земельных владений другими, пожалованными им великим князем. По-видимому, с этих пожалованных вотчин они должны были нести „службу“ Ивану III. Их же собственные вотчины переходили к землевладельцам, переселявшимся сюда из московского центра. Подобная земельная перетасовка в Ярославском княжестве, приведшая к внедрению в его пределы московских вотчинников, должна была укрепить там политические позиции великокняжеской власти» (164, 828).

Кажется, еще Василий Темный имел намерение «прибрать к рукам» многочисленных измельчавших князей ярославского дома. В том поколении, к которому принадлежал правивший тогда в Ярославле князь Александр Федорович Брюхатый, их насчитывалось уже около трех десятков. Известно, что потомки Федора Черного имели родственные связи с теми удельными князьями, которых Василий считал своими врагами. Жена Дмитрия Шемяки княгиня Софья Дмитриевна была двоюродной сестрой Александра Брюхатого. Другая кузина ярославского правителя — Анна Семеновна — была первой женой Ярослава Владимировича Серпуховского. Однако о каких-то тесных отношениях ярославских князей с мятежниками сведений нет. Напротив, Александр Федорович Брюхатый был сторонником Василия II. По этой причине он в 1435 году был обманом захвачен вятчанами и некоторое время провел в плену.

Но верность Москве не избавила ярославского князя от тяжкой руки Слепого. Согласно рассказу преподобного Иосифа Волоцкого, Василий II отобрал у Александра Федоровича находившийся в его владениях Спасо-Каменный монастырь на Кубенском озере. Поводом для этого стала жалоба монахов на то, что ярославский князь «егда хотяше прийти в свой манастырь на Каменое, повелеваше с собою псы в манастырь приводити, також и в трапезу. И егда сам ядяше, тогда и псы повелеваше кормити тою же пищею, юже сам ядяше» (39, 201). Митрополит Иона признал законность распоряжения московского князя, хотя это и нарушало традиционные права местных князей.

Очевидно, Василий II в последние годы жизни поручил вести все ярославские дела своему дьяку Алексею Полуектову. Он-то и разработал проект «черного передела», ставившего ярославских князей в полную зависимость от великого князя Московского. Однако Слепой по каким-то причинам не осуществил хитроумный замысел, оставив его наряду с другими своими начинаниями в наследство Ивану III. Князь Иван мог бы также оставить ярославских князей в покое на какое-то время, если бы они сами не напомнили о себе нелепой затеей с новоявленными «чудотворцами». Прославление тех или иных личностей в качестве святых, как правило, имело определенную политическую подоплеку. Инициатива в таких вопросах должна была идти «сверху», а не «снизу». Однако ни великий князь, ни митрополит Феодосии, ни ростовский владыка Трифон, в епархию которого входил Ярославль, не имели отношения к «обретению мощей» старых ярославских князей. Инициативу проявило ярославское духовенство вкупе с местным князем Александром Брюхатым. (Последний, вероятно, хотел восстановить свою репутацию благочестивого правителя, сильно пострадавшую после скандала со Спасо-Каменным монастырем.) В прежние времена, когда ярославские князья были суверенными владетелями, их начинание так и осталось бы событием местного значения. Однако времена изменились. Теперь же церемонию можно было расценить и как самоуправство. А на всякое самоуправство в Москве отвечали немедля.

Весть о ярославских чудотворцах встревожила и церковное начальство. Ростовский владыка Трифон, давний доброхот Москвы, весьма недвусмысленно изъявил недовольство этой инициативой: «той же неверием обдержим, не имяше веры, мняше вълшевство быти» (27, 276). Трифон послал для освидетельствования мощей ростовского протопопа Константина, хорошо известного при московском дворе. Тот, осмотрев мощи, не поверил в их святость, «мня сим чюдотворением игумен многа богатества приобрете, еже приношаху гражане на молебны» (27, 278). Конец этой истории уверяет читателя в подлинности святых мощей: сначала протопоп Константин, а потом и сам ростовский владыка Трифон были наказаны за свое неверие тяжкими болезнями. Последний в августе 1467 года оставил кафедру, приказал отвезти себя в Ярославль и там замаливал свой грех у гробницы святых.

Реакция Москвы на ярославские «чудеса» была быстрой и жесткой. В Ярославль в качестве наместника был отправлен князь Иван Васильевич Стрига Оболенский. Это был храбрый воевода, известный многими победами. Как и его отец, князь Василий Иванович Оболенский, Иван Стрига принадлежал к числу наиболее приближенных к Василию Темному лиц. Ему доверялись поручения, требовавшие не только военных, но и административных способностей. Так, в 1460 году он был послан великокняжеским наместником во Псков, где еще недавно встречали колокольным звоном бежавшего из Новгорода сына Дмитрия Шемяки Ивана и где до приезда Стриги сидел давний враг Василия II литовский князь Александр Чарторыйский — зять Дмитрия Шемяки. Неизвестно, какими достоинствами Иван Оболенский сумел пленить псковичей, но только и позднее они не раз просили великого князя вновь прислать его к ним. Этого закаленного бойца Иван III и послал наводить порядок в Ярославле.

Методы, которыми действовал «генерал на воеводстве», красноречиво описаны Ермолинской летописью. Ярославль он покинул не позднее 1467 года, поскольку в этом году мы застаем Стригу в привычной роли воеводы в казанском походе. Князь Александр Брюхатый жил в Ярославле до самой своей кончины в 1471 году. Какими полномочиями он пользовался в этот период — неизвестно.

Ярославские «чудеса» — почти единственное примечательное событие 1463 года, отмеченное летописцем. Наряду с ними упомянуты лишь новые бедствия: «того же лета, от сентября месяца до Филипова заговениа (14 ноября. — Н.!>.), от коросты люди мерли мнозие» (19, 150). Впрочем, в источниках есть и еще одно весьма примечательное сообщение…

Наряду с «большими» летописями, которые велись на великокняжеском дворе и при митрополичьей кафедре, в крупных монастырях и при кафедральных соборах, сохранились и своего рода исторические заметки, принадлежавшие перу отдельных любознательных книжников. Эти небольшие произведения («летописчики») иногда содержат уникальные известия. Так, в одном из них, созданном иноком Кирилло-Белозерского монастыря Гурием Тушиным, читается следующее известие: «В лето 6971 (1463) августа 27 Басенку очи выняли после великаго князя Василия смерти год и 5 месяц» (114, 202).

Нет никаких пояснений: за что и при каких обстоятельствах был так свирепо наказан один из лучших воевод Василия Темного. Отношение автора записи к этому событию угадывается в указании на то, что казнь состоялась через год и 5 месяцев после кончины Василия II. Это можно понять как упрек: сын не проявил должного уважения к памяти отца, высоко ценившего Федора Басенка. Но более всего примечателен сам факт: Иван III унаследовал отцовскую жестокость по отношению к тем, кого считал своими врагами. Конечно, этого требовали обстоятельства. Вероятно, именно в первые годы самостоятельного правления князь Иван столкнулся с фрондой старой московской знати, которая отстояла престол от посягательств Дмитрия Шемяки и, не дождавшись благодарности от Василия Темного, надеялась «прибрать к рукам» его юного наследника. Ответом на эти опасные настроения и стала показательная расправа с Басенком. Для князя Ивана жестокое наказание Басенка было, по-видимому, не столько вопросом безопасности, сколько способом самоутверждения. Именно так — через жестокие и неожиданные расправы с боярами — впоследствии начинал свое самодержавное правление Иван Грозный…

Ослепленный воевода был, вероятно, посажен в темницу. (Оставлять его на воле было опасно. В Москве слишком хорошо знали, на что способен хотя и ослепленный, но не сломленный духом человек.) Десять лет спустя Федор Басенок был сослан в Кирилло-Белозерский монастырь, где и скончался в 1480 году. Полагают, что, находясь в ссылке, Басенок имел возможность рассказывать кирилловским монахам о своих былых походах и заслугах. Его воспоминания отразились в летописных трудах кирилловских книжников (114, 209).

Едва ли случайно, что для показательной казни Иван III избрал именно Федора Басенка. Этот боярин не отличался особой родовитостью и был одинок в среде московской знати. Своим возвышением он был обязан исключительно собственным талантам. Падение таких людей обычно вызывает у окружающих посредственностей лишь чувство злорадного удовлетворения…

Окутанный вечным мраком, исчез с исторической сцены отважный Федор Басенок. Но мир не перевернулся от нового злодеяния. Жизнь шла своим чередом. Одних несли на погост, другие с плачем приходили в мир. Восходило и заходило солнце. Покрикивая на понурую лошадку, брели за сохой лапотники-мужики. Звонили колокола. Поднимая пыль, уносились куда-то вдаль торопливые всадники. Молились в своих кельях монахи. В далеком Приуралье бился с язычниками-пермяками неистовый миссионер епископ Иона… Каждый как мог совершал свой жизненный круг. И словно распростершая крылья птица, кружил над Русью год 6971-й от Сотворения мира…

Зимой православные если не дрались, то пировали. В январе 1464 года вся Москва гуляла на свадьбе молодого рязанского князя Василия Ивановича. Жених — единственный наследник некогда могущественного Рязанского княжения — согласно завещанию отца с восьми лет воспитывался при московском дворе. Здесь заботливые опекуны (уже давно наложившие руку на Рязанское княжество) подыскали ему невесту — княжну Анну, родную сестру самого великого князя Ивана Васильевича. Но перед свадьбой 15-летнего княжича отправили на родину, в Рязань, чтобы он мог формальным образом вступить на отцовский престол. В конце 1463 года «князь велики Иван и мати его великаа княгини Мариа отпустили князя Василиа Ивановича на Рязань, на его отчину, на великое княжение» (19,151). Покончив с этим, Василий уже как полноправный «великий князь Рязанский» 9 января вернулся в Москву за невестой.

Свадебная церемония состоялась «в неделю о Блудном» — 29 января 1464 года (19, 151). Венчание происходило в Успенском соборе московского Кремля. А в понедельник, на память Трех Святителей, молодые уехали к себе в Рязань.

Помимо княжеской свадьбы, у москвичей в ту зиму был и еще один повод для пересудов. В Москву явились за «милостыней» православные из самого Иерусалима. Они рассказывали о том, что храм Гроба Господня якобы сильно поврежден землетрясением. Воспользовавшись этим, египетский султан хочет устроить на его месте мечеть. Для спасения великой святыни нужно срочно собрать значительную сумму денег.

Поначалу делегацию возглавлял сам патриарх Иерусалимский Иоаким. Однако он скончался по дороге в Москву, в Кафе (Феодосии). Его брат по имени Иосиф все же добрался до цели и стал просить московского митрополита Феодосия не только о «милостыне», но и о поставлении его в сан митрополита Кесарии Филипповой, ссылаясь на то, что такова была воля умершего патриарха.

Похоже, что этот Иосиф был заурядным мошенником. Все, рассказанное им, не находит подтверждения в источниках (73, 529). Однако он был неплохо осведомлен о состоянии Русской Церкви и даже о том, что в Москве епископы, не оглядываясь на патриарха, ставят митрополитом кого захотят. Иосиф знал, что москвичи мечтают о вселенском признании своей новоявленной автокефальной Церкви. За это они готовы выложить немалые деньги. Так родился замысел смелой авантюры…

В Москве всегда со смешанным чувством относились к византийцам. В них чтили великое прошлое Церкви и Империи — и презирали настоящее. Греки всегда раздражали русских своим плохо скрытым высокомерием. Их считали льстивыми и коварными. Но, подавая милостыню гордым «ромеям», москвичи тешили свое провинциальное самолюбие. Им хотелось, чтобы слух о Москве как о богатом и благочестивом городе прошел по всему православному миру.

Все эти чувства в той или иной мере испытали великий князь Иван и митрополит. Неизвестно, кто из них больше поверил Иосифу. Кажется, это был Феодосии. Впрочем, помимо благочестия, в деле был и церковно-политический расчет. Миссия Иосифа (как он ее представлял) действительно означала признание автокефального московского митрополита одним из вселенских патриархов. Тем самым прекращались всякие сомнения относительно законности деяний московского собора 1448 года. И даже если Иосиф был обманщиком — его обман был полезен Москве…

Поразмыслив, московские правители решил пойти навстречу Иосифу. В Москву призвали нескольких владык, которые вместе с митрополитом Феодосием поставили Иосифа в митрополиты неведомой москвичам Кесарии Филипповой. Рукоположение состоялось в воскресенье 4 марта 1464 года (17, 274). После этого в епархии были посланы грамоты с призывом жертвовать деньги на обновление храма Гроба Господня. Просителю дали возможность съездить в Новгород, снабдив сопроводительными грамотами. («Подайте, без сумнениа, милостыню Иосифу, свершеному митрополиту Кесариа Филиповы, кажды вас, яко же волит, противу силе на искупление Христова гроба и на съзидание святыя матере церквам…», — писал новгородцам митрополит Феодосии (44, 135).) Вскоре кесарийского митрополита отпустили восвояси, щедро одарив напоследок. О его дальнейшем судьбе ничего не известно. Летописец лишь глухо замечает, что Иосиф «не доиде своеа земля» (20, 116). Судя по всему, русские деньги он потратил на что угодно, но только не на восстановление храма Гроба Господня.

Московский митрополит Феодосии принадлежал «к числу наиболее выдающихся из обыкновенного ряда и наиболее замечательных наших митрополитов» (73, 520). Судя по всему, он имел склонность к самостоятельности, которая ярко проявилась в истории с Кесарийским митрополитом Иосифом. Это, конечно, не могло понравиться Ивану III. Поводом для устранения митрополита стали его решительные действия по отношению к нерадивому белому духовенству.

Летописи сообщают о том, что Феодосии решил «попов и дьяконов нужею (принуждением. — Н. Б.) навести на Божий путь» (18, 186). Он взял за правило каждую неделю собирать их у себя на дворе для поучения. Согласно обычаю, установленному еще митрополитом Петром, овдовевшим священникам и дьяконам следовало принимать монашеский постриг. Однако они не только уклонялись от этого, но, оставаясь в миру, брали себе наложниц, с которыми жили как с женами. Обычно церковные власти снисходительно «закрывали глаза» на эти непорядки. Но Феодосии принялся беспощадно преследовать таких нарушителей, отсылая их в монастырь и даже лишая сана.

Озлобленные этими мерами, пострадавшие попы и дьяконы принялись настраивать своих прихожан против митрополита. Одновременно затворились многие московские церкви, клириКи которых попали под митрополичье запрещение и не могли более служить. Это возмутило уже не только попов и простонародье, но и городскую знать.

Великий князь Иван, конечно, заранее знал о той «чистке», которую задумал Феодосии. Должно быть, он и сам поощрял его на это многотрудное дело. Но теперь всеобщее возмущение (подлинное или мнимое, раздутое светскими властями) оказалось хорошим поводом для того, чтобы удалить митрополита с кафедры. Поначалу тот даже заболел от нервных потрясений. Немного оправившись, он объявил о том, что покидает кафедру. Это произошло в четверг 13 сентября 1464 года (32, 221).

Выбор Феодосием именно этого дня для своей отставки не случаен. В этот день Церковь вспоминала Обновление храма Воскресения в Иерусалиме. Иначе говоря, это был престольный праздник того самого храма Гроба Господня, на «обновление» которого Феодосии положил столько сил и средств (139, 281). Так дважды обманутый митрополит засвидетельствовал свою непоколебимую преданность великой христианской мечте — Гробу Господню в Иерусалиме.

Удалившись в Чудов монастырь, где он был архимандритом до поставления на ростовскую кафедру, Феодосии в полной мере отдался своему возвышенному настроению. Он взял к себе в келью расслабленного старца, с тем чтобы ухаживать за ним и омывать его язвы (27, 277). Позднее отставной митрополит перебрался в Троице-Сергиев монастырь, где и умер осенью 1475 года. Монахи похоронили его в самом почетном месте — там, где когда-то стояла келья преподобного Сергия Радонежского. Над могилой Феодосия было устроено надгробие, позднее исчезнувшее…

Отставка Феодосия, конечно, была вызвана не только его собственными переживаниями. Все решил великий князь, хотевший наглядно показать иерархам свою власть над ними. Отставка митрополита Феодосия — действовавшего, впрочем, весьма неосмотрительно и поспешно — была, в сущности, событием такого же порядка, как и ослепление Федора Басенка.

С уходом Феодосия вставал вопрос о новом главе великорусской Церкви. И подобно тому как святитель Иона назвал своим преемником Феодосия, так и Феодосии указал на суздальского епископа Филиппа. (Однако как в первом, так и во втором случае нет никакой уверенности в том, что выбор был сделан иерархами вполне самостоятельно, без подсказки великого князя.) О жизни и деятельности Филиппа до прихода на митрополичью кафедру практически ничего не известно. Впрочем, время показало, что это был стойкий защитник Православия, не боявшийся по принципиальным вопросам вступать в спор с самим великим князем.

В середине ноября 1464 года в Москве состоялся церковный собор для поставления нового митрополита. На нем, помимо самого Ивана III и его удельных братьев, присутствовали ростовский архиепископ Трифон, а также епископы Евфимий Брянский, Давид Рязанский, Геронтий Коломенский, Вассиан Сарайский. Отсутствовавшие новгородский и тверской владыки по обычаю прислали грамоты, в которых выражали свое согласие с любым решением собора.

В воскресенье 11 ноября 1464 года Филипп был поставлен на митрополичью кафедру. Тогда же иерархи протянули руку помощи и бежавшему из литовских владений брянскому епископу Евфимию. Ему передана была освободившаяся суздальская кафедра.

За всеми этими церковными делами все летописцы (кроме создателя Ермолинской летописи) упустили из виду одно знаменательное событие. В воскресенье 15 июля 1464 года была открыта для всеобщего обозрения и поклонения белокаменная скульптура святого Георгия Победоносца, установленная над въездом в Кремль через Фроловскую башню. «Того же лета месяца июля 15, поставлен бысть святыи великий мученик Георгии на воротех на Фроловьских, резан на камени, а нарядом Васильевым, Дмитреева сына Ермолина» (29,158). Небесный воин был изображен на коне, с копьем и распростертым под копытами коня издыхающим драконом. Этот сюжет, называемый в иконографии «Чудо Георгия о змие», символизировал победу добра над злом, христианства над «погаными». В контексте той эпохи он воспринимался как знак героической борьбы с «поганой» Ордой, на знаменах которой изображался дракон — древний китайский символ счастья.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

Глава 8 Холодная голова чекиста

Глава 8 Холодная голова чекиста Основатель КГБ Феликс Дзержинский говорил, что у чекиста должны быть горячее сердце, чистые руки и холодная голова. Не будем сейчас вдаваться в смысл этого весьма спорного высказывания. Коснемся лишь головы. Увы, очень у многих в разведке

Глава третья Холодная, звездная ночь

Глава третья Холодная, звездная ночь Сэр Томас был растроган до слез. Фенни перестала надевать черные чулки, повсюду щеголяя в ненавистных для нее белых; такой цвет был принят в Эдинбурге, черные чулки вызывали насмешку и осуждение. Фенни вместе с сэром Томасом ежедневно

Первое стихотворение («Весна! Чудесная весна!..»)

Первое стихотворение («Весна! Чудесная весна!..») Весна! Чудесная весна! Ах, как прекрасна ты, И юной прелести полна, И нежной красоты. Весною тянет на простор Из тесных городов, Туда, где ты, весна, ковер Соткала из цветов. Туда,

Весенний сонет («Весна близка!.. Весна, весна идет!..»)

Весенний сонет («Весна близка!.. Весна, весна идет!..») Весна близка!.. Весна, весна идет!.. Кричат грачи по сонным перелескам, И в воздухе еще немного резком Уже весны дыхание плывет. К полудню солнце на припеке жжет, Слепя глаза невыносимым блеском, И по реке, ломаясь с

ГЛАВА 8. «ХОЛОДНАЯ ВОЙНА»

ГЛАВА 8. «ХОЛОДНАЯ ВОЙНА» Дорога к Ялте и начало мирного противостояния Принято считать, что «холодная война» началась с известной речи Уинстона Черчилля в Фултоне 6 марта 1946 года, когда он впервые упомянул о существовании «железного занавеса». Однако для нас

Глава девятая Долгая и холодная зима

Глава девятая Долгая и холодная зима Вплоть до начала декабря мы продолжали медленно, но верно приближаться к Москве. Однако 5 декабря началось контрнаступление Красной Армии, и мы ничего не могли с этим поделать.Зимой с 1941-го на 1942 год в северных областях России были

«Холодная весна…»

«Холодная весна…» Мы приехали с диким багажом: на месяц пришлось взять с собой хлеба. Вся страна сидела на пайке, а на Украине, на Кубани, в Крыму был форменный голод. Раскулачиванье уже прошло, остались только слухи и толпы бродящего народу. Старый Крым в испуге как-то

Весна света — весна воды

Весна света — весна воды В полку все было по-старому, вот только лейтенант Тимофеева уже уехала, теперь Игорь был в разведке самостоятельной личностью — переводчиком.Весна вовсю слепила белизной уже оседающего снега, ласкала лица первым теплом, подстерегала зеленеющими

Глава 29. «ХОЛОДНАЯ ВОЙНА» СТАНОВИТСЯ ГОРЯЧЕЙ В КОРЕЕ

Глава 29. «ХОЛОДНАЯ ВОЙНА» СТАНОВИТСЯ ГОРЯЧЕЙ В КОРЕЕ Американский план «Дропшот» исходил из того, что в войне против СССР примут участие не только США, но и их союзники по созданному 4 апреля 1949 года Северо-атлантическому союзу (НАТО). Более того, США рассчитывали, что

Вера Холодная

Вера Холодная КОРОЛЕВА ЭКРАНАТакой больше не было. Она была первая русская звезда, и она же – единственная настоящая звезда русского кино. Ее называли Королевой экрана. Она снималась всего три года, из ее более чем пятидесяти фильмов сохранились только пять. Ее помнят до

Глава 7. ХОЛОДНАЯ ОСЕНЬ, СУРОВАЯ ЗИМА

Глава 7. ХОЛОДНАЯ ОСЕНЬ, СУРОВАЯ ЗИМА Был первый час ночи, не глядя по сторонам, я шел пустыми и темными арбатскими переулками, и почти при выходе на Арбат меня остановил милиционер и спросил «документ». Несколько сбиваясь, он пояснил, что на Казанском вокзале украден как

1. Вера Холодная

1. Вера Холодная Жизнь актрисы немого кино Веры Холодной (1893–1919) можно сравнить с падением звезды – короткая, но яркая и прекрасная вспышка. Родилась она в Полтаве в семье учителя словесности. В 17 лет вышла замуж. В браке родила двоих детей. Играла в самодеятельном театре,

Холодная гора

Холодная гора Его ждала тюрьма.Сразу же по возвращении в Харьков его посадили в Допр (дом предварительного заключения), в мрачное здание с зарешеченными окошками, что высилось на Холодной горе, у вокзала.Впрочем, не совсем так. Сперва его держали в кутузке на Мироносицкой,

Глава 13. ЧТО ТАКОЕ «НОВОЕ МЫШЛЕНИЕ» И ЗАКОНЧИЛАСЬ ЛИ «ХОЛОДНАЯ ВОЙНА»?

Глава 13. ЧТО ТАКОЕ «НОВОЕ МЫШЛЕНИЕ» И ЗАКОНЧИЛАСЬ ЛИ «ХОЛОДНАЯ ВОЙНА»? Рациональное зерно провозглашенного первоначально Горбачевым «нового мышления» в международных делах, если его очистить от словесной шелухи, фактически заключалось в возвращении к тем постулатам и

Холодная вода

Холодная вода Федя Алюшин, дед из Колпино. Ленинградская глазная больница, 1962 г. — Откуда ты, Федя? — Я смоленский рожок. Чифом я болел. Долго. Чемпература кажный день тридцать девять, тридцать восемь. А тут в палату одному мужику жельтерской принешли. Ох мне и жахотелось

Весна 1964 («Холодная парижская весна…»)

Весна 1964 («Холодная парижская весна…») Холодная парижская весна — Как день один, что длится бесконечно. Ни листика. И башня из окна Видна, торчащая остроконечно. И как тогда, в том роковом году Все решено и нет путей обратных… Мне весело. Я через мост иду, В червонном