По книжным лавкам старой Софии

По книжным лавкам старой Софии

Счастливый день

Случилось это много лет тому назад, знойным июльским днем, которыми так богато щедрое болгарское лето.

Я даже помню день — это была пятница. Среди всех дней недели, словно близнецы, похожих один на другой, пятница занимала в моей жизни особое — почетное и привилегированное место и положение. От нее я ждал не обычных радостей и наград за свое мучительное недельное долготерпение. И надо сказать, она редко обманывала мои надежды. А если иногда и разочаровывала, то обязательно вознаграждала меня в следующий свой приход.

В этот день по традиции я обходил все букинистические лавки, скромно приютившиеся на шумных улицах Софии. Я часами бродил по базару, разыскивая среди пестрых скоморошьих балаганов, среди ларьков с фруктами и овощами, со сверкающими шеренгами расписных горшков, с отрезами веселого ситца допотопные тележки книжных старьевщиков.

Перед этим всю педелю я фантазировал! Мечтал о том, как в полутемном, душном закутке, роясь в словно обсыпанной мукой пыльной груде старых бумаг, я найду никем не замеченную библиографическую редкость, чудом уцелевшую уникальную книгу и — как предел мечтаний — обязательно с автографом автора.

И вот, наконец, я торжествовал над всеми прошедшими днями. Согласно всем календарям наступала очередная пятница. Ни свет ни заря она срывала меня с постели и, наполнив до краев неуемной энергией, выталкивала из дому.

Так было и в тот раз. Наспех одевшись, я отправился по давно знакомому, привычному маршруту.

Остановка первая — книжная лавка "патриарха" софийских букинистов — Лисичкина.

Лавка огромная, но книг в ней так много, что они давят, сжимают вас со всех сторон. Они везде. Они стоят на провисших, грубо сколоченных полках, ими забиты все углы. Они лежат на прилавках, у входа, на улице, занимают все верхнее помещение. Книги… книги… книги… Массивные, как каменные плиты, фолианты с затейливыми узорами на обложках, с золотыми обрезами, закапанные воском, бог весть из каких монастырей попавшие сюда древние псалтыри и служебники, крошечные, похожие на разноцветных колибри карманные словарики, путеводители чуть ли не по всем городам и странам мира, издания прославленных болгарских и русских книжников Данова и Чипева, Бакалова и Паскалева, Смирдина и Сытина, Маркса и Вольфа, знакомые с детства потрепанные подшивки "Нивы" и "Живописного обозрения", связки "Огонька" и "Нового мира".

В стороне от прилавка, на раскладном стуле сидит сам хозяин — девяностолетний Лисичкин, старейший букинист и знаток книги.

Так и кажется, что ом, как старое, высохшее дерево, порос мохом, припудрен пылью годов, как стоящие на его полках книги. Глядя на него, не верится, что этот древний гном на своих скрюченных подагрой ногах каждое воскресенье проходит многие километры, поднимаясь по горным тропам к сверкающим на солнце снежным вершинам Витоши. За прилавком — оба сына Лисичкина. Они удивительно похожи на молодых фавнов. Не удивлюсь, если узнаю, что в обеденный перерыв, цокая мохнатыми копытцами, они весело уносятся к прохладным лесным ручьям, в зеленую, таинственную сень. Оба продолжают начатое отцом дело. Любят и знают его. Оба — мастера втридорога навязать начинающему собирателю совершенно не нужную ему книгу. С новыми покупателями сдержанны, утонченно вежливы, полны чувства собственного достоинства. Со старыми — на короткую ногу.

С Лисичкиным и его сыновьями я нахожусь в самых приятных отношениях. Мне открыт доступ к полкам, я могу часами рыться в сокровищнице книг. Если среди недели вдруг появится нужная мне книга, она непременно будет отложена до моего прихода. Продать мне книгу и даже чуть-чуть уступить в цене — не жалко: Лисичкины знают — она идет в хорошие, верные руки.

В раскрытые двери врывается уличный шум и говор. В лавке же, точно в пещере волшебника, время замедляет свой бег. Здесь властвуют книги.

Сняты с полок десятки томов, просмотрены все последние поступления.

Ничего! Ни одной книги, при виде которой учащенно и радостно забилось бы сердце, перехватило бы в груди дыхание.

Старый Лисичкин нервно ерзает на стуле, раздраженно брюзжит:

— Эх, вы, молодежь! Совсем потеряли уважение к книге! Книга — это та же женщина. Вот выйди на улицу, посмотри — сколько кругом женщин — и красивых, и похожих на старого крокодила, вроде меня. И попробуй найди среди них любимую, ту, что тебе дороже всех! За книгой, как за женщиной, надо охотиться, бегать, искать, ухаживать, страдать, нежно любить…

По расшатанной скрипучей лестнице Лисичкин поднимается в верхнее помещение магазина. Я же с пустыми руками покидаю его лавку, невольно вспоминая прошлую пятницу, когда, сияющий и счастливый, как именинник, я нёс от него все двенадцать томов "Истории государства Российского" Карамзина, изданных в 1834 году иждивением книгопродавца Смирдина и отпечатанных в Санкт-Петербурге, в типографии вдовы Плюшар с сыном. Вот это была пятница! Не чета сегодняшней.

Маршрут продолжается. В строго определенном порядке обхожу все лавки букинистов, как гончая по следу, ношусь от одного старьевщика к другому.

Ужасная пятница! Неудача, как злой рок, преследует меня. Последняя надежда — забежать к ничем не знаменитому Павлу Ивановичу.

Павел Иванович степенно торгует каждый день на базаре самодельными кульками, старыми газетами и журналами, потрепанными учебниками, по которым постигало бездну премудрости не одно поколение школьников. Интересных книг у Павла Ивановича никогда не было. Все букинисты над ним посмеивались, за полную безграмотность называли его "профессором" и в шутку посылали к нему чем-либо не поправившихся им покупателей.

Павел Иванович — конечная остановка моего сегодняшнего маршрута. Кто знает, а вдруг счастье улыбнется мне из связки старых газет… Бывают же в жизни чудеса!

Без особого азарта перебираю бумажный хлам "великого коммерсанта". Как обычно — ничего примечательного.

И вдруг… что это? Между газетами лежит малюсенькая серенькая книжечка — "Новая художественная библиотека. М. Ю. Лермонтов — "Ашик-Кериб" — болгарский перевод, издание 1916 года… Как она сюда попала? Машинально переворачиваю первую страницу и… О, чудесное мгновенье! Забыты все неудачи прошедшего дня. Вот это находка! Судите сами — над фамилией Лермонтова во весь лист помещен портрет его не менее великого современника Николая Васильевича Гоголя!

Не верю глазам! Копеечная книжечка превращается в библиографическую редкость. Небрежность корректора, незнание либо рассеянность редактора сделали ее уникальной.

Помню, долгое время я охотился за книжками пловдивского книгоиздательства "Отец Паисий", надеясь встретить обратный вариант — портрет Лермонтова с подписью "Гоголь". Так и не встретил. Видимо, такие книжные курьезы бывают не часто…

У древних стен

Эти две крохотные площади, каким-то чудом затерявшиеся в кипучем торговом центре Софии, жили по-добрососедски, обособленной, размеренно неторопливой жизнью. От бурных страстей и суеты внешнего мира их надежно оберегали, словно крепостной стеной, тесные ряды домов, с незапамятных времен тщетно скрывавших под многослойной косметикой морщины своих старых, одряхлевших лиц.

Лубок

В облике площадей, в самой их атмосфере ощущалось нечто неуловимо привлекательное. Это были владения букинистов и антикваров. Переступив их заветные границы и испытав однажды трепетное волнение поиска и ни с чем не сравнимую радость находок и открытий, многие неожиданно для себя становились вдруг убежденными и неисправимыми романтиками, отдавались во власть светлых чар сказочного царства книг и древностей.

Почти все пространство первой площади занимал местами довольно глубокий и неровный провал — печальный итог неоднократно начинавшихся и ни разу не доведенных до конца археологических раскопок. Из него вырастала и поднималась ввысь крутоплечая кирпичная кладка, увенчанная покатым черепичным куполом, тяжелая, громоздкая башня — ротонда одного из древнейших памятников зодчества Болгарии — храма святого Георгия Софийского, на протяжении столетий бывшего и баней Ульпии Сер дики, и турецкой мечетью Гюл-Джамия.

Лубок

Рядом на соседних улицах стояли чтимые многими поколениями софийцев скрытые от взоров многоэтажными фасадами новостроек старинные церковки Петки Самарджийской, Параскевы Старой, Николы Большого — с затейливо резными, вызолоченными иконостасами, с ярким и сочным многоцветием красок прославленных самоковских и тревненских мастеров, с заливчатыми колокольными перезвонами.

Лубок

Георгиевский же храм стоял в молчаливом одиночестве, заброшенный, опустевший, всеми забытый. Он безропотно нёс бремя веков, жил своим уходящим в бесконечность прошлым, храня память о железной поступи, римских легионов, о долгих беседах, гулко раздававшихся под сводами калдариума[1] о войнах и битвах, о кровавых опустошительных нашествиях иноплеменников. На развалинах его стен рос кустарник, из расщелин тянулись к солнцу молодые побеги деревьев, под стрехами заботливо выводили свое потомство ласточки, а в черные пустые глазницы окон, нарушая безмолвную тишину, залетали в ненастье голуби и стаи воробьев.

Лубок

В предвоенные и в первые послевоенные годы почти каждый день на площади останавливались для короткого привала бродячие городские книгоноши, не имевшие, не говоря, уже о собственных лотках или тележках, даже своего постоянного места на улице. В тени старых вязов, на приземистой каменной ограде они раскладывали свой товар, безошибочно рассчитанный на вкусы широкого читателя. Это были увлекательные приключенческие романы Густава Эмара, Луи Буссенара, Генри Хаггарда, Эмилио Сальгари, капитана Марриэта, головоломные детективы Эдгара Уоллеса, нескончаемые копеечные серии берроузовского "Тарзана", либо сентиментальная беллетристика в духе "Старой девы" Марлит, "Улле карлика" Вики Баум, "Ты — любовь" Оливии Уэдсли, "Маленького лорда Фаунтлероя" Френсис Бернет.

Книгоноши зарабатывали очень незначительные проценты с общей выручки, получая на комиссию книги непосредственно от издателей, иной раз совсем еще свежие, пахнущие типографской краской. Вникать в премудрости и тонкости букинистического дела им не было никакой необходимости. Они просто обходили стороной эту малопонятную и слишком сложную для них область книжной торговли.

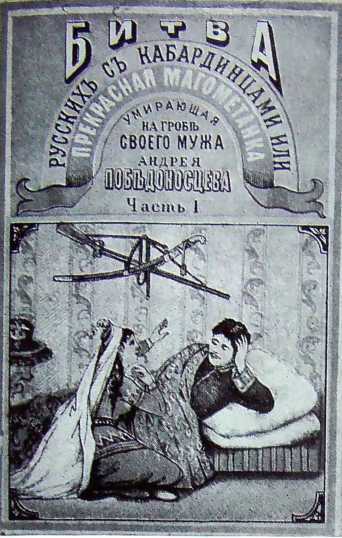

И все-таки мне однажды посчастливилось — удивительно и неповторимо. У словоохотливого книгоноши Василия Дронова, обладавшего редчайшей способностью останавливать и заговаривать прохожих, я приобрел неведомо каким путем попавшую к нему целую стопку русских народных лубков, изданных во второй половине прошлого века в Москве книгопродавцами Сытиным, Губановым, Шараповым, Манухиным, Пресновым, братьями Куприяновыми.

Все лубки были в красочных обложках, с интригующими броскими заголовками — "Достоверные приключения капитана Хватова, или прекрасная Сита — дочь Багавапурского магараджи", "Битва русских с кабардинцами, пли прекрасная магометанка, умирающая на гробе своего мужа Андрея Победоносцева", "История о храбром рыцаре Францыле Венцнане и о прекрасной королеве Ренцывене", "Пан Радич, или страшные ночи за Днепром", "Месть гетмана, или таинственный монах", "Страшная красавица, или три ночи у гроба", "Разбойник — тигровая лапа". На титульных листах почти всех книг стояла, видимо, редакторская виза — "переводит Ст. Тинтеров". Чем не открытие — значит, наши лубки переводились на болгарский язык, печатались болгарскими издательствами.

Двум лубкам — шестнадцатому изданию Сытина и восемнадцатому изданию Губанова — повести крепостного писателя Матвея Комарова "О приключении английского милорда Георга и бранденбургской маркграфини Фредерики Луизы, с присовокуплением к оной истории бывшего турецкого визиря Марцимириса и сардинской королевы Терезии" я не задумываясь отдал пальму первенства.

Подумайте — не говорит ли вам о чем-нибудь это неимоверно помпезное, длинное заглавие?

Вспомним несколько строк из поэмы Некрасова "Кому на Руси жить хорошо". Из поэмы, в которую, по свидетельству Глеба Успенского, поэт вложил все свои "сведения о русском пароде", собиравшиеся им "по словечку в течение двадцати лет" [2].

Эх! Эх! Придет ли времечко,

Когда (приди, желанное!..)

Дадут понять крестьянину,

Что розь портрет портретику,

Что книга книге розь?

Когда мужик не Блюхера

И не милорда глупого —

Белинского и Гоголя

С базара понесет?

Так, с легкой руки Некрасова, повесть о злоключениях английского милорда вошла в историю русской литературы с репутацией весьма нелестной.

Глупость "Милорда", действительно, очевидна с первых же строчек книги: "В прошедшие времена, когда еще европейские народы не все приняли христианский закон, но некоторые находились в баснословном языческом идолослужении, случилось в Англии с одним милордом следующее странное приключение". Далее следуют три части повести. К первой, основной части, главным, узловым событием которой является таинственная встреча милорда с маркграфиней Фредерикой Луизой Бранденбургской, "присовокупляются" вторая — "История Марцимириса и Сардинской королевы Терезии" и третья — "История Фердинальда о трех итальянских дамах Гевии, Маремисе и Филии". Суть повествования заключается в том, что, дав слово маркграфине, милорд обязуется хранить верность ей в течение долгих шести лет. Только по истечении этого испытательного срока он сможет, наконец, стать ее законным супругом.

С трудом поддаются описанию все неимоверные приключения и перипетии, выпавшие на долю разнесчастного милорда, все козни злых духов, все искушения, которые он с завидной стойкостью вынужден преодолевать на каждом шагу.

Досталось "Милорду" и от Белинского. "О, великий Георг! Ощущаешь ли ты, с каким грустным, тоскливым и вместе отрадным чувством беру я в руки тебя, книга почтенная, хотя и безмысленная! — писал он в рецензии на повесть Комарова, идентифицируя себя с рядовым читателем самого обывательского толка. — … Помню тот день незабвенный, когда, достав тебя, уединился я далеко, кажется, в огороде между грядками бобов и гороха, под открытым небом, в лесу пышных подсолнечников… Быстро переворачивал твои толстые и жесткие страницы, всей душой удивляясь дивным приключениям, такой широкой кистью, так могуче и красно изложенным… Передо мной носился образ твоей прекрасной, о Георг, маркграфини, которая наполнила меня таким нежным, трепетным чувством удивления к своей дивной красоте и женственному достоинству, что, мне кажется, не посмел бы дотронуться до рукава ее богатого платья!.. И как любили тебя женщины, как навязывались они сами на тебя, о стократно счастливый милорд аглинский! И Елизабета, твоя обрученная, и маркграфиня, твоя возлюбленная, и королевна арапская, и королевна гишпанская — сколько их, и все королевны!.. А ты, несчастный, визирь турецкий, злополучный Марцимирис, помнишь ли ты, как сострадал я тебе, когда лукавый черт отбивал у тебя твою прекрасную жену, королевну сардинскую, Терезию… О, как я рад был, когда, наконец, наградилась ваша примерная верность, образцовые любовники, каких кет более в наш ветреный и, как уверяет какой-то журналист, в наш положительный, индюстриальный, антипоэтический век, в который поэтому уже невозможны ни "Милорды аглинские, ни "Аббадоны"… Книжица украшена портретом аглинского милорда Георга: Какая-то рожа в парике и костюме времен Петра Великого. Сверх того, к ней приложены четыре картинки: это уж даже не рожи, а бог знает что такое. Вот, например, на первой изображен под чем-то похожим на дерево какой-то болван с поднятыми кверху руками и растопыренными пальцами; подле него нарисована деревянная лошадка, а у ног две фигуры, столько же похожие на собак, сколько и на лягушек, а под картиной подписано: "Милорд от страшной грозы кроется под дерево и простер руки, просит о утолении бури". Сличите эти картинки всех изданий — вы ни в одной черточке не увидите разницы: они оттискиваются на тех же досках, которые были вырезаны для первого издания. Вот что называется бессмертием!" [3].

Что же нам известно об авторе повести о приключениях милорда? Несмотря на скудость сведений, все же достаточно подробно рассказала о нем первая "Советская литературная энциклопедия", выходившая в 1931 году под редакцией А. В. Луначарского. Она же воспроизвела титул первого издания повести и портрет милорда, столь красочно описанный Белинским.

"Матвей Комаров, "Житель города Москвы" — лубочный писатель XVIII века. Биографических сведений о нем не сохранилось. На основании его газетных объявлений, предисловий и посвящений к его книгам можно предположить, что он был крепостным и служил домоуправителем. Главные произведения Комарова: "Обстоятельное и верное описание жизни славного мошенника и вора Ваньки-Каина и французского мошенника Картуша" (1779 год), "Повесть о приключениях Английского милорда Георга и о Бранденбургской маркграфине Фредерике Луизе" (1782 год). Для Комарова как лубочного писателя характерны его романы "Ванька-Каин" — обработка анонимных биографий Ваньки-Каина[4], "Милорд Георг" — тоже обработка рукописной повести XVII века под названием "История о милорде Гереоне" и "Невидимка".

Романы Комарова выдержали бесконечное количество изданий, особенно "Милорд Георг", который дожил без всяких изменений (лишь с некоторой модернизацией стиля) до XX столетия; последнее издание "Милорда" в 1918 году было конфисковано.

Комаров вполне сознательно ориентировался на "низкого" читателя… "Ныне любезные наши граждане, — говорит он в предуведомлении к "Ваньке-Каину", — не только благородные, но средней и низкой степени люди, а особливо купечество весьма охотно в чтении всякого рода книг упражняется". Потребителями Комарова были купечество, мещанство, дворовые, грамотные крестьяне.

…Вместе с лубочной, или вернее с долубочной литературой… романы Комарова противополагались придворной литературе, обслуживавшей узкую прослойку культурного дворянства. Позднее Комаров был прочно загнан в лубок, уже не имевший возможности конкурировать с высокой литературой, и его имя забывается историками литературы.

Очень внимательно к Комарову в девяностые годы относился Лев Николаевич Толстой, изучал причины его успеха, считал его самым распространенным в России писателем и называл свои романы "Георгами".

Бесспорно признавая сегодня примитивизм, невысокий идейно-художественный уровень большинства книжных лубков (главным образом это и вызывало законную тревогу лучших русских умов), мы, однако, не можем отрицать того, что на определенном отрезке времени именно они были единственной печатной книгой, по которой постигало грамоту русское крестьянство. Лубки стали как бы промежуточной, переходной ступенью от монополии устного народного творчества, от псалтыря и часослова к повестям Пушкина и Гоголя, к рассказам Лескова, Толстого и Короленко, к басням Крылова, к научно-популярным, просветительским сериям чертковского книгоиздательства "Посредник".

Благодаря неутомимой деятельности многотысячной армии "книжных миссионеров" — офеней, лубок попадал в самые глухие, заброшенные уголки. И здесь он делал свое все-таки небесполезное дело — пробуждал дремлющую фантазию, окрылял мечту, уводил в диковинные города и страны, открывал такой неправдоподобный, наивно вымышленный и поэтому еще более привлекательный для его читателей мир "возвышенных" чувств и слов, рыцарских подвигов II неизменно торжествующего благородства.

В воспоминаниях крупнейшего русского издателя Ивана Дмитриевича Сытина "Страницы пережитого" мы читаем: "Приключения, опасности, торжество над врагами и подвиги пленяют воображение. Проходят целые столетия, а художественное обаяние этих образов не теряет своей силы.

Такой же притягательной силой обладали многие другие народно-лубочные произведения более поздней эпохи: "Повесть о милорде английском Георге", "Францыл Венециан" и другие.

Для народа был уже доступен и Толстой, и Пушкин, а "глупый милорд", как назвал его Некрасов, так прижился в русской деревне, что еще долго не хотел уходить из нее" [И. Д. Сытин. Жизнь для книги. М., Государственное издательство политической литературы, 1962.].

Письма, адресованные нам

В конце узкого, темного пассажа, соединявшего площадь с огибавшей ее оживленной магистралью, стояли три небольших шкафчика, с чисто символическими запорами. Здесь вел букинистическую торговлю инвалид первой мировой войны, именуемый всеми книголюбами — бай [Бай — почтительно-дружеское обращение к старшим; дядя.] Иваном. Как каждый уважающий себя букинист, он имел свои причуды. Так, например, он придавал особое значение библиотечным печатям, ярлыкам, экслибрисам, дарственным посвящениям и просто подписям бывших владельцев книг. Все эти атрибуты, с его точки зрения, повышали коллекционную ценность, а, следовательно, и стоимость самой книги, придавали ей определенную уникальность.

В принципе с этим можно было согласиться, тем более, что поиск подобных экземпляров превращался в очень увлекательное и азартное занятие.

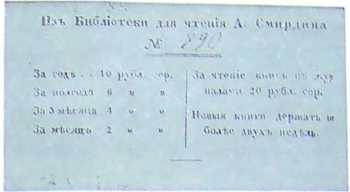

Не обошло это увлечение и меня. В результате на мои книжные полки встали: "Сенсации и замечания Госпожи Курдюковой за границею дан л’этранже" Мятлева с великолепным цветным экслибрисом художницы Елизаветы Бем; изданный в Петербурге в типографии Эдуарда Праца в 1852 году седьмой том "Истории государства Российского" Карамзина с ярлыком "из библиотеки Григория Петровича Данилевского"; "Литературно-критические характеристики" Протопопова с печатью известного классика болгарской литературы Тодора Влайкова; сборник стихотворений Аполлона Майкова с печатью крупнейшего русского библиофила, обладателя одного из лучших книжных собраний в России — Рудольфа Минцлова. Одна из наиболее достопримечательных книг этого раздела — напечатанная в Москве в 1783 году "Иждивением Н. Новикова и Компании" "Ахукамукхамы талым набы, или книга богословии магометовой во увеселение меланхоликов" с ярлыком "Из библиотеки для чтения А. Смирдина".

Как известно, все огромное предприятие петербургского книгопродавца Василия Алексеевича Плавильщикова — магазин, типография и библиотека (одна из первых в России коммерческих библиотек) — в 1825 году перешло к продолжателю его дела, выдающемуся издателю и библиографу Александру Филипповичу Смирдину, в котором Белинский увидел "книгопродавца с благородным самолюбием, для которого не столько было важно нажиться через книги, сколько слить свое имя с русской литературой, внести его в ее летописи"[5].

В 1831 году Смирдин, ликвидировав магазин Плавильщикова, переезжает в новое помещение на Невском проспекте, в котором размещаются весьма солидная по тем временам библиотека и книжная лавка, завоевавшая вскоре известность как модный литературный салон. По этому поводу "Северная пчела" писала: "На Невском проспекте, в прекрасном новом здании, принадлежащем лютеранской церкви Св. Петра, в нижнем жилье находится книжная торговля г. Смир-дина. Русские книги в богатых переплетах стоят горделиво за стеклом в шкафах красного дерева, и вежливые приказчики, руководствуя покупающих своими библиографическими сведениями, удовлетворяют потребность каждого с необыкновенной скоростью. В верхнем жилье над магазином устраивается библиотека для чтения, первая в России по богатству и полноте… Сердце утешается при мысли что, наконец, и русская наша литература вошла в честь и из подвалов переселилась в чертоги. Это как-то воодушевляет писателя"[6].

Библиотека Смирдина отпускала книги для чтения на дому. На ярлыке, наклеенном под номером 890 на "Ахукамукхама талым набы", указаны условия подписки: "За год — 10 рублей серебром, за полгода — б рублей серебром, за три месяца — 4 рубля серебром, за месяц — 2 рубля серебром. За чтение книг с журналами — 20 рублей серебром. Новые книги держать не более двух недель".

Коллекционная практика изобилует множеством самых невероятных историй, случайностей, неожиданностей, удивительных совпадений.

Вот пример этому. В конце "Ахукамукхамы", переведенной с французского языка революционным просветителем, единомышленником Радищева, "вольнодумцем" Федором Васильевичем Каржавиным и разрешенной к изданию "коллежским советником, красноречия профессором и ценсором" печатаемых в университетской типографии книг, первым реформатором русского правописания Антоном Алексеевичем Барсовым, стоит подпись одного из ее последних владельцев: "30 августа 1917 г. прочитал сию сказку протоиерей Евфимий Малов. Казань".

Экслибрис работы Елизаветы Бем

Книгу эту вместе с номерами газеты "Наши дни" за 1905 год я действительно получил из Казани. И как же я был ошеломлен, когда через несколько лет, разбирая пачку старых открыток, присланных мне из Петропавловска-Камчатского, я вдруг увидел среди них рождественское поздравление с традиционным благовествующим ангелом, посланное в начале века в Казань на Первую Академическую улицу протоиерею Малову. А еще через какое-то время я получил из Риги пасхальную открытку, адресованную в те же годы, видимо, протоиереевской дочери — Марии Ефимовне Маловой.

Библиотечный ярлык

Так скрещиваются иной раз самым неисповедимым образом пути коллекционных находок.

Больше всего хлопот причинила мне увенчанная шестнадцатизубцовой графской короной геральдическая печать Николая Александровича Кушелева-Безбородко, поставленная им в середине прошлого века на титул "Краткой истории России с начала и до наших дней" аббата Перэна. Книга увидела свет в Париже в 1804 году. Долгое время мне никак не удавалось узнать хоть что-нибудь о Кушелеве-Безбородко. Я знал лишь, что в 1911 году по инициативе Императорской Академии Художеств издательством товарищества Голике-Вильборг был выпущен альбом, посвященный его картинной галерее.

Разуверившись в собственных силах, я, наконец, решил обратиться в Эрмитаж. Вскоре на мое письмо пришел любезный ответ от заведующей отделом истории западноевропейского искусства Государственного Эрмитажа К. Ф. Асаевич. Вот что она мне писала: "…отвечаем Вам на Ваш запрос относительно галереи Н. Л. Кушелева-Безбородко и о нем самом. Посылаем Вам выдержки из вступительной статьи М. М. Далькевича к альбому "Императорская Академия Художеств. Галерея графа II. А. Кушелева-Безбородко", в которых Вы найдете ответы на интересующие Вас вопросы.

В дополнение к этим выдержкам можем сообщить, что значительная часть собрания картин галереи после Великой Октябрьской революции поступила в 1922 году в Эрмитаже, другая часть находится в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина (Москва)". Дальше следуют выдержки: "Подобно большинству наших частных собраний, галерея Кушелева-Безбородко возникла в царствование императрицы Екатерины II. Сам князь Александр Андреевич Безбородко, основатель галереи, в письмах к Воронцову в 1795 г. так излагает историю своих приобретений: "Испытав в жизни моей всякого рода мотовства, вдруг очутился охотником к картинам. Я получил картины из коллекции Орлеанского герцога, три из кабинета Шуазелева и несколько других…

…Словом, с моим жарким старанием, с помощью приятелей и с пособием в 100 тысяч, издержанных мною, менее трех лет составил я хорошую коллекцию, которая числом и качеством превзошла Строгановскую… есть у меня Сальватор Роза, какого и в Эрмитаже нет…"

Но как ни "жаден" собиратель галереи на итальянские картины — именно эта часть собрания и является наиболее слабой и тех "весьма добрых картин итальянских", о которых упоминается в письме, нет в дошедшем до нас собрании…

Отсутствие картин, упомянутых в письме, объясняется еще и тем, что галерея претерпела много превратностей и изменений. После смерти основателя ее… умершего бездетным, галерею поделили между собой его племянницы графиня Кушелева и княгиня Лобанова-Ростовская. Впоследствии часть, принадлежавшая гр. Кушелевой, в свою очередь распалась на две части, перешедшие к сыновьям её Александру и Григорию. Первый из них, граф Александр Григорьевич, не только пополнил свое собрание покупкой почти всей галереи кн. Лобановой-Ростовской, но… приобрел целую массу новых художественных произведений… Дом его на Гагаринской набережной представлял собой целый музей… По смерти гр. Александра Григорьевича это богатое собрание опять распалось и пошло в раздел между сыновьями Григорием и Николаем. Часть первого после его смерти была распродана с аукциона в Париже в 1869 г. К счастью, иная судьба постигла ту часть коллекции, которая принадлежала его брату.

Граф Николай Александрович Кушелев-Безбородко родился в Петербурге 28 ноября 1834 г. По окончании Пажеского корпуса он поступил в Кавалергардский полк, но, скоро оставив службу, отправился в заграничное путешествие и… тратил значительные… средства на приобретение художественных произведений, собирая, главным образом, картины новейших, современных ему западноевропейских художников.

Он умер в Ницце 11 апреля 1862 г., но в духовном завещании обеспечил свою галерею от последующих раздроблений… определив участь ее словами: "Картины и статуи передаю я в Академию Художест в для составления публичной галереи, открытой постоянно для художников и публики, допускаемых без стеснения в форме одежды".

Что же касается дарственных посвящений и надписей на книгах, то все эти "автографы", за редким исключением, не поддаются расшифровке. Как правило, они так и остаются неразгаданными. Конечно, жаль. Но взамен этого истинное наслаждение приносит игра собственного воображения, собственного творческого вымысла, рождающая подчас самые неожиданные варианты предположении и догадок.

Вот три примера, три задачи со многими неизвестными, три вопроса, которым суждено остаться без конкретных ответов. И, может быть, именно в этом заключается своеобразная прелесть следующих трех автографов.

Пример первый. Некто Дмитрий Жеков преподносит кому-то 14 августа 1893 года купленную им в Киеве, в книжном магазине Франца Иогансона (об этом говорит печать фирмы) "Иллиаду" Гомера в переводе Гнедича. Свой подарок он сопровождает посвящением: "В память вечной пылкости ума, в память желательных моментов".

Что скрыто в этих словах? Если воспоминания — то о чём? Если признание — то в чем? Если желание — то чего?

Нам никогда не разгадать их смысл. Он был понятен только автору восторженных строк и тому, а вернее — той, которой они посвящались. Маленькая интимная тайна двух людей. Она ушла вместе с ними.

Пример второй. На первой странице "Истории Суворова" Николая Полевого размашисто и коряво выведено: "Сия книга принадлежит сл. Осипу Никифорову Суворову". Что мы можем предположительно сказать о хозяине книги? Дальнее ли родство связывало его с великим полководцем, или он был просто его случайным однофамильцем? Что значит — сокращенное и, наверное, очень важное для нас "сл."?

И, наконец, пример третий. Загадка неизвестного, начертавшего на титуле пьесы Леонида Андреева "Царь Голод" слова сурового приговора: "Придет Царь Голод и снесет к черту буржуазный мир, построенный на слезах детей, рабстве человека и безумных тратах кровопийцев-капиталистов. Петербург, 1914 год". Росчерк фамилии — не понятен…

Как-то, привычным жестом вскинув беспалую ладонь правой руки к полям выгоревшей фетровой шляпы и многозначительно хмыкнув в молодцеватые завитки унтер-офицерских! усов, бай Иван вручил мне два номера литературно-художественного журнала "Жар-птица". Этот журнал издавался в Германии в двадцатые годы, в кратковременный период необыкновенно интенсивной культурной жизни "русского" Берлина, в котором в то время жили и работали Эренбург, Андрей Белый, Алексей Толстой, Шкловский, Айхенвальд, Марина Цветаева, Ремизов, Пильняк.

В связи с этим небезынтересны несколько строк из воспоминаний Вадима Андреева "Возвращение в жизнь", тем более, что дальше рассказ пойдет об автопортрете и письмах его отца.

"Берлин оказался наводненным русскими интеллигентами — философы, писатели, музыканты, художники… Лечившийся за границей Горький жил в Саарове и редактировал выходивший в Берлине толстый журнал "Беседа". Приезжавшие сюда советские поэты Маяковский, Пастернак, Есении не только выступали перед местной аудиторией, но и издавали свои книги в Берлине… Необыкновенно богат был и русский театральный сезон. В течение одной зимы 1922–1923 годов в Берлине гастролировали Художественный театр в его лучшем составе, со Станиславским, Качаловым, Книппер, Москвиным, Вишневским; Таиров с Коонен и Церетели; студия Вахтангова с Михаилом Чеховым; Александрийский, поставивший пьесу отца "Профессор Сторицын"; процветала "Летучая мышь" Валиева; Качалов и Германова на литературных утренниках читали стихи Блока и Рабиндраната Тагора; Массалитинов создал театральную студию…" [Вадим Андреев. История одного путешествия. Повести. М., "Советский писатель", 1974.].

Журнал "Жар-птица" подробно освещал все наиболее значительные литературные и театральные события дня, публиковал стихи, рассказы, воспоминания, очерки, рецензии.

Мы быстро сошлись в цене. Я был рад покупке, тем более, что в одном из номеров была помещена последняя, напечатанная 29 марта 1919 года статья Леонида Андреева по поводу выставки Николая Рериха в Гельсингфорсе (Хельсинки), ранее нигде не опубликованные страницы его дневника и письма к известному в начале девятисотых годов московскому врачу, театралу, художнику и писателю автору монографии о Левитане и очерков по истории русского искусства — Сергею Голоушеву, обычно писавшему под псевдонимом Сергей Глаголь.

Об этих письмах у нас и будет речь. Это — шесть озорных, шутливых посланий, связанных единой сюжетной нитью.

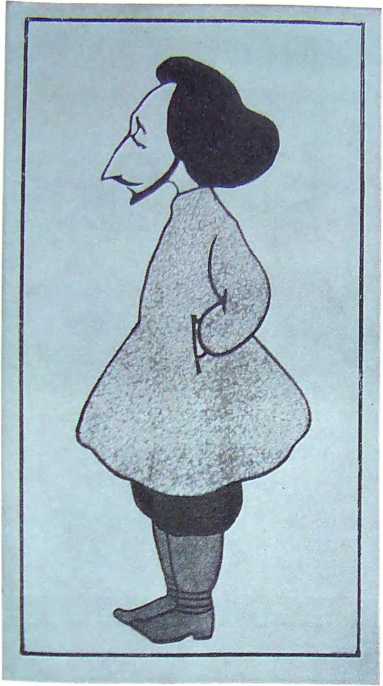

Нарисовав свой портрет, Андреев всеми силами старается убедить Голоушева в необходимости как можно скорее поместить созданный им "шедевр" не куда-нибудь, а только в Третьяковскую галерею. В этой просьбе его поддерживают вымышленные персонажи — все бестолково путающий "отец Иеремия Шмидт" и скрывающая свое имя "прекрасная незнакомка". Вот, собственно говоря, вся нехитрая фабула писем.

Итак, перед нами письма Леонида Андреева к Сергею Голоушеву (с не большими сокращениями):

"Это номер четвертый, милый Сергей!

Четвертый, как псу под хвост — но я не сержусь, нет.

Я написал пастелью свой автопортрет. Мне он кажется замечательным, я ставлю его выше Серовского. Сделаем теперь скидку: 20 процентов на мое самомнение вообще, 12 на авторский экстаз, 23 процента на мое непонимание. Итого — 60 процентов. Остается 40. Если вычесть из сказанного: "замечательный и выше Серовского", остается все оке достаточно, чтобы признать портрет за произведение выдающегося автора — скажем просто: за шедевр.

Теперь вообрази пожар. Мой деревянный дом горит, и все мое имущество гибнет, и портрет, замечательный, со всею скидкой — также погиб.

При жизни моей мой автопортрет для всякого профана есть сущее… Мазня дилетанта. Наглость самоучки. Плоды досуга идиота. Всякому стыдно, когда смотрит, и говорит: "д-да, недурно и, знаете, даже похоже!" Но вообрази, что я умер и прошло 25 лет; мой портрет тогда — откровение. Главное, сам писал и, стало быть, выразил. Что? Все зигзаги души, все извивы беспокойной мысли и трепет фибр.

Воображай дальше. Взволнованный этим моим письмом, ты поспешно бежить к Грабарю и кричишь ему: что вы делаете? Вы с ума сошли? Безумцы! Андреев написал свой автопортрет, а вы не берете его в Третьяковскую. Безумцы! Ведь даром, и мало того: Андреев согласен платить три рубля в месяц за содержание портрета (можешь идти до четырех с полтиной). "Идиоты! — кричишь ты дальше, если тебя еще не выгнали: "что вы ответите суду истории? О, как мне вас жаль!"

Автопортрет Л. Н. Андреева

Вообрази теперь, что перепуганный со сна Грабарь — зовет горничную и кричит: скорее черо и пернила, я пишу Андрееву, скорее, пока не погибло в огне все его имущество! И вот ты спас от гибели шедевр.

Проникнись, Сергей, пропитайся, читай письмо десять-двадцать раз, если сразу не захватит, а я буду ждать у окна и смотреть на дороги, откуда приходит почтальон.

27 февраля 1915 г."

"Номер пятый — как псу под хвост Вообрази, что я покончил с собой. Как объяснить? Как понять? (Записки я нарочно не оставлю, в чем моги выдать обязательство). Куда, броситься? К сочинениям? Но там все нарочно. Естественно — к портретам. Но каким? То я в поддевке, то усы кверху, то нежно гляжу на супругу и обнимаю многочисленных детей — вообще фотография.

Тогда бросаются к Репинскому. Идиллия, а не портрет. Вся надежда на Серовский — но и он обманывает законное любопытство почитателей. Элегия — да! Песня без слов, да. Но где здесь смерть, которая "уже сторожила несчастного писателя"?

Взгляни же на мой замечательный портрет — и ты сразу поймешь, почему этот человек покончил самоубийством. У него не было другой дороги, с такой физиономией в коричневых тонах только и остается, что кончить с собой. Ясно? Все стало понятно!

В Третьяковской толпа. Кого-то ищут. Кого? Грабаря? О, что такое Грабарь, разве сам бы он догадался. Ищут тебя. Ты в недоумении, ты еще не понял, зачем тебя ищут, ты прячешься на чердаке — и наконец, ты на крыше! Ты уже готов к гибели… но что это? Толпа преклоняет колена, к тебе воздевают руки и умоляют слезть. И в одной из протянутых рук — не кол из загорожи, не возжи, не метла из швейцарской, а огромный лавровый венок! Все рыдают. Ты на крыше плачешь так, что из желоба течет, и нервные дамы распускают зонтики.

А ночью приходит благодарить тебя моя тень. И говорит басом: не трясись, Сергей! Не корчись, Сергей! Привыкай ко мне. Я каждую ночь буду приходить и благодарить тебя. Перестань же трястись, Сергей. Завтра я опять приду в этот же полуночный час. Прощай и помни обо мне.

Неужели я тебя еще не убедил?

4 марта 1915 г."

"Это номер восьмой — как псу под хвост.

Речь в этот раз идет о моем замечательном автопортрете, о котором я уже имел случай сказать несколько слов.

Сергей Сергеевич! Я не стал бы утруждать Вас и заслуживать упреки в некоторой навязчивости, если бы вся семья моя, стоя передо мной на коленках, не умолила меня отказаться от естественного чувства самолюбия и гордости и еще раз попытаться пробить брешь в Вашем деревянном сердце. "Если ты не напишешь, — сказала мне мать, рыдая полным голосом, — то я напишу ему! Плюнь на него, козла, — продолжала мать, — что он молчит и не предпринимает шагов: ты перед своим талантом обязан, на тебя смотрит вся Россия".

Дело теперь в солнечных лучах. С наступлением весеннего времени и удлинением дня солнце начало ежедневно светить прямо на автопортрет, отчего краски выгорают и все сводится на нет. Если Третьяковская галерея не поторопится, то будет поздно: скоро на месте замечательного автопортрета останется одна бумага с несколькими невразумительными чертами. Поистине жутко смотреть, как уже теперь изменилось выражение лица, из энергичного и мрачно бодрого став кислым и даже как будто сонным!

А дни удлиняются, и вскоре поя сап с я мухи, которые, несомненно, его засидят! Пока их немного, мы мажем еще их отгонять и даже не дать им приближаться, но термометр показывает повышение температуры и зародыши мух очень быстро развиваются из своих личинок. Прямо скажу: лучше бы он сгорел во время пожара, нежели, выцветя, быть окончательно засиженным, на глазах семьи.

Сергей Сергеевич! Представьте себе эту картину: шедевр высокого искусства, замечательный памятник живописи и литературы — погибает под каким-то мушиным, пометом, потому что гадят мухи, бессознательно!

Умолкаю.

Готовый к услугам Вашим

Леонид Андреев. 6 апреля 1915 г."

"Милостивый Государь Сергей Сергеевич, г-н Голоушев!

Л. И. Андреев. Открытое письмо. Всемирный почтовый союз. Россия

Как человек, весьма преклонного возраста и к тому же священнослужитель, я бы побрезговал обращаться к такому общеизвестному афеисту и натуральному отрицателю всех основ, подобному Вам. Но, известясь о чине Вашем по табелю о рангах, нахожу в том смягчающее обстоятельство и уповаю, что подобно всем прочим статским советникам, к концу жизни Вашей наступит у Вас просветление, чему бывали примеры. Но после этой нотабены перейду к существу моего прошения, обязанного некоторой деликатной и даже необыкновенной случайности, имевшей место в позапрошлую пятницу, чему есть запись в моих мемуарах. Так, придя ко мне, просила моего опытного совета мамаша литератора и сочинителя Леонида Андреева, чтобы я вник в положение и осушил слезы многочисленной семьи, не считая домашних животных. Сколь мог я уразуметь, будто бы сын их, литератор, по болезни сделал чей-то автопортрет, замечательный по сходству и даже не уступающий Серовскому, но тут появились слухи в огромном будто бы количестве, подобно саранче, затмевающей солнце, и все это расстроило умственные способности ихнего сына, уже в изрядной степени разрушенные. И сколько я мог понять, просят они Вас от лица семьи, как доктора по внутренним и женским болезням, взять ихнего сына на Ваше врачебное попечительство, а этого автопортрета не брать и оставить для мух что ли или вообще для хозяйства и приплода. И насколько я могу упомнить, умоляют они Вас не держать ихнего сына в комнатах, а только в галерее или колидорчике; но если что напутал или они напутали, то по христианскому братолюбию уповаю на прощение. И еще просила их мамаша об одной милости, о которой даже затрудняюсь передать, как-то: будто Вы имеете такую власть и настроение, что даже можете повесить ихнего сына в этом колидорчике, чего они очень опасаются. За сим имею честь, Милостивый Государь, остаться Вашим молитвенником и не оставьте Вашим покровительством.

7 апреля 1915 г.

Священник О. Иеремия Шмидт".

"Анонимное письмо.

М. Г., Сергей Сергеевич! Как молодая женщина того типа, который Вам симпатичен, и при Вашем гуманном отношении к искусству, я не могу долее скрываться и должна открыть свою душу. Конечно, моя откровенность может показаться Вам странной, но я давно не придаю значения светским обычаям и правилам, тем более, что два года тому назад меня эмансипировал один знакомый зубной врач, оказавшийся негодяем. Не осудите же меня, дорогой Сергей Глаголь, и Вашим чутким сердцем поймите мое волнение, мою восторженность, за которую знакомые зовут меня Шарлотой Корде и истеричкой, так как жизнь полна клеветы, и это письмо к Вам, о котором знает только одна моя подруга, такая же восторженная девушка, как и я, уже подло истолковывается моими и Вашими врагами. Не обращайте на них внимания, и если к Вам будет звонить по телефону некто Петр Петрович, то просто скажите, что Вас нет дома.

Я бы о них не стала говорить, если бы вся эта семья не была так несчастна из-за автопортрета, с которым не знает, куда деваться при полном равнодушии музеев, тем более, что мухи и солнце уже отражаются на достоинствах кисти. Перед таким знатоком, как Вы, в вопросах святого искусства я не смею высказать мое скромное мнение, но мне и моей подруге автопортрет кажется замечательным, не уступающим известному портрету Серова… Серж, Вы должны его спасти от пожара и от мух! Я вчера была у них, и это ужасно, что делается: они не спят и почти не кушают и все только отгоняют мух и гадкую моль. Вы должны их спасти!

Сережа! Пупсик! Если ты ценишь любовь и ласки молоденькой и хорошенькой женщины, то немедленно пошлешь за автопортретом Грабаря для этой гадкой Третьяковской галереи… иначе я рассержусь на тебя, противный Сережка!.. Одно только твое слово, и я отдамся тебе, когда и где ты хочешь, хотя мне удобнее лично в Хамовниках, где я часто бываю, и ты узнаешь, что такое страсть испанки под знойным солнцем юга, и тогда ты узнаешь мое настоящее имя, которое тебя поразит. Пока пиши мне также анонимно до востребования на литеры X. 3. и только одно слово: да, и где ты хочешь, чтобы я отдалась, а также, пожалуйста, назначь точный час, чтобы я не ошиблась. Сережа, пупсик, я страстно жду твоего ответа!

Л. Н. Андреев. Шарж В. В. Каррика (Журнал "Леший", 1906)

Твоя доброжелательница X. 3.

Пост скриптум. Пожалуйста, не печатай этого письма в газетах и дай клятву молчать, а если позвонит Петр Петрович и вообще будет угрожать, то сообщи о нем полиции, он полиции боится, ничтожный трус!

П. П. С. И не верьте ему, если будет грозиться, что изобьет Вас на парадном, он не осмелится этого, и лучше пройдите через черный ход".

"Милый и достойный друг. Ты говоришь: прислать фотографию с автопортрета. Но разве это возможно. Разве сухая и холодная, равнодушная фотография сможет передать его скрытый смысл, его тайную красоту. Только музыкой, разве, я мог бы дать представление о разнообразии и удивительной дисгармоничности черт автопортрета. Сделай такой опыт: ночью, когда все спят, открой тихонько крышку рояля, зажмурься и изо всей силы бей обеими руками по клавишам; и когда за стеной начнуть кричать, и дворник будет ломиться в дверь, и сойдет внезапно с ума дремавший кот — ты получишь некоторое представление о действии моего портрета на ум и чувство толпы.

29 апреля 1915 г.

Крепко целую тебя. А как, брат, жаль Вандербильда: ведь он ехал покупать мой автопортрет — так и не удалось.

Твой Л."

Вот мы и ознакомились с опубликованными более полувека тому назад письмами Леонида Андреева.

Добавлю, что автопортрет действительно был написан и после смерти писателя, последовавшей 12 сентября 1919 года в деревне Нейвала, хранился в одном из музеев Финляндии.

В 1959 году вышли в свет воспоминания Корнея Чуковского. Прочитав главу о Леониде Андрееве, я вспомнил о его письмах к Сергею Голоушеву и, подумав, что они могут заинтересовать Чуковского, перепечатал их и послал Корнею Ивановичу.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также

6. ПАРТИЙНАЯ ШКОЛА В СОФИИ. НЕВЫПОЛНЕННАЯ ЗАДАЧА

6. ПАРТИЙНАЯ ШКОЛА В СОФИИ. НЕВЫПОЛНЕННАЯ ЗАДАЧА Согласие на взрыв железнодорожного моста мы получили накануне нового, 1921 года.Накануне получения столь долгожданного сигнала я пробыл в Софии немного больше месяца. Плевенская партийная организация направила шесть

Из старой тетради

Из старой тетради I Закончен день. Нет, нам его не жаль, Всегда желанно будущее людям. И лунная дорожка манит вдаль, И завтра мы еще счастливей будем. А если нет? Сомнения невежд И нас, уверенных одолевают… Но крохотные зернышки надежд Существованье наше продлевают. Ведь

На старой сцене

На старой сцене Потом вся эта компания организовала «Содружество актеров Таганки». Когда меня в 1993 году не было, они с какими-то депутатами, которым у нас с советских времен вход всюду разрешен, оккупировали новое здание театра и с тех пор у нас осталась только старая

Натаниэл Готорн – Софии

Натаниэл Готорн – Софии Любимая,мне только что принесли твое письмо. Оно успокоило меня, теперь я знаю, как дела у тебя и детей. Я словно увидел перед собой мою дорогую семью и услышал, как вы все вместе говорите со мной…Прошлой ночью мне приснился сон, будто я был в

У СОФИИ

У СОФИИ Смыслы и камниКогда спустишься от городских стен к береговой кромке Тесного моря, сильнейшее смятение охватит тебя при виде этого тысячежильного тока. Даже в солнечный день он непроглядно тёмен. Даже в жару от него веет таким холодом, что острый озноб пробегает по

Глава восьмая. Миллионы Софии

Глава восьмая. Миллионы Софии 3 февраля 1984 года в «Московском комсомольце» появился итоговый хит-парад лучших исполнителей минувшего года. Согласно ему, лучшей певицей 1983 года была провозглашена Алла Пугачева. А вот ее вечная конкурентка София Ротару на этот раз

Виниловые пластинки Софии Ротару

Виниловые пластинки Софии Ротару 1972«Баллада о скрипках»1. Баллада о скрипках (В. Ивасюк – М. Марсюк)2. Сказка (Т. Русев – Д. Демьянов)3. Два перстня (В. Ивасюк)4. Песня будет с нами (В. Ивасюк)5. Только ты (П. Теодорович – И. Петраки)6. Вспоминай меня (В. Добрынин –

Компакт-диски Софии Ротару

Компакт-диски Софии Ротару 1993«Караван любви»1. Караван любви 2. Пара белых голубей 3. Горькие слезы 4. Чем ближе разлука 5. Чайные розы в купе 6. Любовь не в радость 7. Ночь без тебя 8. Только этого мало 9. Золотое сердце 10. Дикие лебеди 11. Было, но прошло 12. Хуторянка 13. Вкус

Фильмография Софии Ротару

Фильмография Софии Ротару Музыкальные телефильмы1966 – «Соловей из села Маршинцы»1971 – «Червона рута»1975 – «Песня всегда с нами»1978 – «Поет София Ротару»1979 – «Музыкальный детектив»1981 – «Червона рута, 10 лет спустя»1985 – «Вас приглашает София Ротару»1986 – «Монолог о

Тайная организация в Софии

Тайная организация в Софии 9 июня 1923 года земледельческое правительство Александра Стамболийского пало под ударами заговорщиков. К власти в Болгарии пришло правительство профессора Александра Цанкова, опиравшееся на офицерство, Внутреннюю Македонскую Революционную

НА СТАРОЙ МЕЛЬНИЦЕ

НА СТАРОЙ МЕЛЬНИЦЕ Гибелью четы Хаджи Димитра и Стефана Караджи завершился четнический период национально-освободительного движения. Весть о кровавой трагедии в горах Стара Планины всколыхнула эмиграцию, заставила задуматься о дальнейших путях.Становилось ясным, что

В СОФИИ

В СОФИИ 18 июня 1882 года в селе Ковачевци у Парашкевы и Димитрия родился сын. Назвали его Георгием.Так и записали в общине: Георгий Димитров.С прибавлением семейства Димитр увидел, что ему своим ремеслом в селе не прокормиться. Надо подаваться в город. Правда, в то время и в