Горы

Горы

Кто не странствует – тот не знает цены людям.

Арабская пословица

«Не поднявшись на высокую гору, не узнаешь высоты неба…»

Сюнь Цзы

Наступил новый день, похожий на предыдущий, хотя каждое утро, неважно где и для чего оно наступило, я считаю новым – не последним, не предпоследним, не тысяча сто вторым, а именно новым. Сегодня я не очень в этом уверен.

«Мы повсюду видим игру жизни и смерти – превращение старого в новое. День приходит к нам каждое утро, обнаженный и светлый, прекрасный как цветок. Но мы знаем, что он стар. Это – сама древность. Это – тот самый день, который принял новорожденную Землю в свои объятия… И между тем его ноги не знают усталости, и глаза не меркнут. Он носит на себе золотой амулет вечности, не знающий лет, при прикосновении которого все морщины исчезают с чела создания. В самом центре мирового сердца стоит бессмертная юность. Смерть и разрушение бросают на ее лицо мимолетную тень и проходят. Они не оставляют следов своих шагов – и юность остается свежей и молодой», – так говорил Тагор, но с ним хочется поспорить – смерть и разрушения оставляют не мимолетную тень и морщины, а шрамы, и утро, случается, для кого-то не наступает вовсе. Для нас, благо, оно наступило.

Флажки-мантры

Утро началось с дождя, который я первым делом определил по звуку, а потом уже увидел в окно. Утренняя роса незаметно переросла в настоящий дождь, который только сейчас начинает отступать. В окно уже просочилось солнце, слышны крики жителей, которые торопятся выйти на улицу, чтобы заняться хозяйством, пока непогода не загнала их обратно к теплым печкам.

Наша печка почти не греет – сосновые, еще сырые ветки, отказываются гореть. От стакана с чаем подымается пар. В маленькое окошко видна гряда гор, по ней лениво ползут низкие облака, осыпаясь снегом на зеленый лес, покрывающий склоны.

Вредная, предательская погода – она затягивает, как капризная меланхолия. В такую погоду, когда дождь то сдается, давая солнцу успеть превратить влагу в пар и покрыть им все вокруг, то начинается вновь, можно не заметить того, что новый день клонится к концу, превращаясь во вчерашний.

Сейчас только два часа – день еще не постарел как следует, можно чем-то занять его, наполнить стараниями, выдумать дела, заботы. Надо отправиться в лес и набрать дров. И что бы там не говорил Рабиндранат Тагор, обычно именно так проходят дни – последние, первые, тысяча сто вторые.

* * *

Основательно промерзнув под дождем, мы вернулись в Ревалсар и сняли дрянную комнатку в общежитии буддийских монахов, которые в своих красных туниках, с четками и бритыми головами трескают momos и смотрят телик в палатке под нашими окнами.

Горы! Никакие описания не смогут передать то, что представляется сейчас моему взгляду – трудно поверить, что это тоже Индия. Индийские Гималаи – это отдельная страна, обособленный уголок планеты. Люди здесь не похожи на тех, кто живет внизу, на равнине, а главное, тебя здесь не замечают. Мы так привыкли постоянно быть объектом внимания, лакомым кусочком, на который индусы тут же налетают, как пчелы на мед, что, когда влезли в местный автобус, и на нас никто не обратил внимания, удивились, восприняв сие как недоразумение. Так непривычно идти по обычной индийской улочке, сплошь утыканной лавками и кафешками, никто тебя не окрикивает, не заманивает, не предлагает свои услуги, даже нищие не пристают со своей обычной назойливостью.

В автобусе

Jari

Общение с местными жителями ограничивается жестами и тремя-четырьмя английскими словами, и зачастую заканчивается полным непониманием с обеих сторон. Например, позавчера я пробрался к берегу священного озера, сплошь перетянутого флажками-мантрами. Когда я фотографировал монастырь, ко мне подошла старушка-тибетка и стала беспокойно что-то рассказывать – я не понял ни единого слова. Я попытался заговорить с ней по-английски, но она ничего не поняла, продолжая тараторить, поминутно указывая скрюченным пальцем на тот или иной храм. Проводив меня до дырки в заборе, старушка с улыбкой что-то прокричала. Всезнающий Кашкет объяснил, что она пожелала нам счастливого пути.

* * *

Вчера весь день лил дождь, горы были окутаны сумрачной дымкой, и пока мы добирались на попутных автобусах по ущелью, нас не оставляло чувство сказочной мистификации от фантастичности пейзажа. Дорога извивалась, огибая русло реки Парвати, вдоль уходящих в поднебесье скалистых гор, ближе к вершинам, покрытым дремучим лесом, снизу похожим на мох.

Автобус несся по скользкой дороге с такой скоростью, что комья грязи с колес летели прямиком в обрыв, постоянно наскакивая на небольшие валуны, указывающие границу дороги. Сидя на переднем сидении слева от водителя, я бесчисленное количество раз прощался с жизнью, пока не привык к подобной езде. Мелькали небольшие переправы через пропасть – два троса, уходящие вверх на другую сторону, с прикрепленной между ними железной корзинкой размером чуть больше обычного ящика. Сначала казалось, что это просто подъемник для переправки продуктов, но после того как из нашего автобуса вышел мужичок, вскочил в одну из таких штук и, ловко перебирая трос, растаял в дождевой мгле, я понял, что это и есть самая настоящая переправа.

Ноги промокли, и мы мерзли как зимой. Однако, выйдя из автобуса, разом забыли о холоде и обо всем на свете. Перед нами раскинулась долина, окруженная отвесными громадами. Приютившиеся у подножья домики казались еле различимыми соринками, людей и вовсе было не видать. Такой контраст масштабов не укладывался в сознании. Из-за далеких темно-зеленых вершин медленно выплывали густые облака, которые словно молоко стекали в ущелье и, рассеиваясь, открывали далекие снежные вершины, сверкающие, как куски сахара в свете восходящей луны. В темном небе загораются звезды и, отражаясь на земле, в ущелье зажигаются деревенские огоньки.

Ночная тишь, далекий лай собак – казалось, все это происходит не с нами. Горы в этой стране – это единственное место, где можно уснуть в тишине. Воистину, как не признать, что боги живут на вершинах.

Устроившись на крыше, вели разговоры за бутылкой виски о величии Гималаев – гидроэлектростанция с гигантской дамбой на дне долины походила на постройку из детского конструктора, мы представляли себе египетские пирамиды у подножья горы, и я долго не соглашался с Кашкетом, отказываясь признавать, что они уподобились бы детским куличикам.

Мысли парят где-то высоко, запутываясь в темных силуэтах скалистых вершин. Москва начинает казаться чем-то посторонним, не твоим, ненужным и мелочным, и все растворяется, рассеиваясь как туман. Спокойствие и умиротворение, спускаясь с вершин, охватывает все естество. Весь остальной мир остается где-то далеко за ущельями и долинами, за горными хребтами, за этими неприступными стенами счастья.

* * *

Проснувшись погожим утром в Джари и еще раз взглянув на манящий пейзаж, решили, не откладывая, двигать в Малану. Поймав попутную «Махиндру», поехали вдоль долины, на дне которой текла шумная, заваленная валунами, река Малана. Солнечные лучи только начали проникать в узкое ущелье с крутыми обрывистыми склонами, освещая огромные, поросшие мхом каменные глыбы и вековые ели с длинными и толстыми, с батон хлеба, шишками.

Дорогу нам преградил огромный трактор и бригада грязных работяг, расчищавших обвал, разбивший асфальтовое покрытие и вырвавший целый кусок дороги. Покинув машину, нахлобучили на себя рюкзаки и двинулись пешком вверх по пустынной извилистой дороге. Вокруг все радовало, удивляло и представлялось каким-то светлым. Опять в пути, мы не сидим на месте и бодро шагаем вперед. Дорога забиралась все глубже в ущелье, солнце сменялось холодной тенью, рельеф гор менялся – сначала это были покатые склоны с дремучим еловым лесом и мшистыми валунами с играющей в редком солнечном луче паутиной, потом начались отвесные скалистые уступы, нависавшие над дорогой гигантскими каменными плитами, с которых на дорогу текли ручьи, и казалось, что вся эта громада вот-вот рухнет. Через каждые полкилометра нам приходилось обходить огромные, величиной с грузовик, осколки скал, или перелезать через насыпь камней очередного обвала. На одном из поворотов нам повстречалась компания горцев, они предложили покурить с ними чиллам, но мы отказались и двинулись дальше.

Ущелье стало сужаться, и далеко впереди вновь показались снежные вершины. Вскоре асфальт кончился, и дорога уперлась в дамбу, за которой виднелся ветхий chai-shop. Здесь нам повстречались маланцы. Испили с ними чайку, разузнав про дальнейший путь – каменная тропинка шла прямо вдоль шумного потока талых вод, кипящего меж гиганских валунов.

Тропа взбиралась вверх по тесному ущелью, становясь все круче и круче. Вскоре она превратилась в ступеньки из плоских камней. Черные дремучие старики с лукавыми глазенками, зеленые заросли, чистейший, холодный воздух, громадные вздымающиеся к небу скалы, брошенные избушки с низкими крышами из плоских каменных плит.

За каждым поворотом я ожидал увидеть первые постройки Маланы. Знали бы мы, что самое трудное впереди, сделали бы продолжительный привал, но вместо этого стали невольно торопиться.

Вдруг тропа резко свернула от реки влево и поползла гигантскими уступами вверх по отвесному склону. Я думал, что это последние метры пути, но, как оказалось, это было только начало. С рюкзаком, теперь кажущимся неимоверно тяжелым, я преодолел полсотни высоких уступов-ступеней, поднявшись над рекой метров на тридцать. Выбившись из сил, я присел и дождался Кашкета, пыхтевшего как паровоз, и кашляющего, как туберкулезник. Сев рядом, он тут же закурил, разразившись уж совсем нечеловеческим кашлем. Обнадежили друг друга предположением, что почти дошли, и снова двинулись вверх.

С каждой ступенькой вид на ущелье, по которому шли пару часов назад, открывался все больше и больше. Вдалеке, почти на горизонте, можно было разглядеть волосок асфальтовой дороги, который начинался за пятнышком дамбы. Я поминутно поднимал голову и смотрел вверх в надежде отыскать какой-нибудь признак этой чертовой деревни, но из-за отвесного склона не видел ничего дальше нескольких метров.

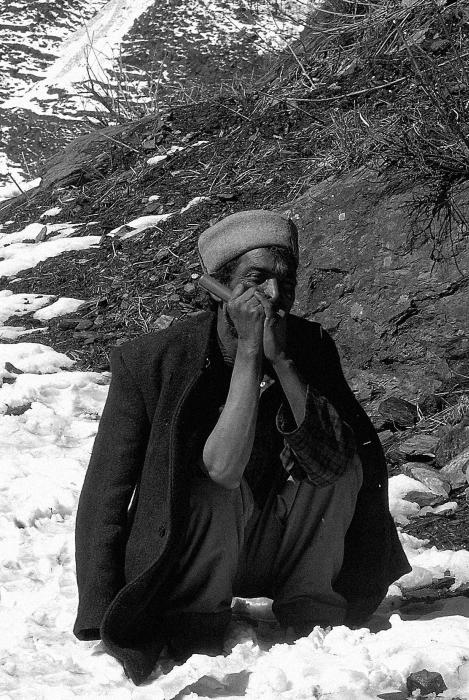

Проклятая тропинка и не думала заканчиваться; издеваясь, она подсовывала нам все новые препятствия. Кашкет отстал, и я видел его метрах в ста внизу. Стало заметно холоднее и светлее, чувствовалось, что хоть медленно, но верно мы приближаемся к вершине. Справа и слева, далеко вверху искрились снежные макушки, на которых теперь можно было разглядеть ели, покрытые шапками снега. Я порядком вспотел, но стоило остановиться, начинал дрожать от холода. Преодолев еще метров пятьсот отвесного подъема, готовый упасть замертво, я услышал блеянье коз и заметил пастухов, которые курили, сидя на корточках, и наблюдали за нашими потугами.

Осилив еще десяток ступеней, я оглянулся на затянутую тучами долину. Собирался дождь. Добравшись до пастухов, я увидел два домика, ошибочно приняв их за начало деревни. Пастухи, двое стариков и двое подростков, подошли ко мне и набросились с вопросами, которых я не понимал и не имел сил на них ответить. Отдышавшись и отплевавшись, я попытался разузнать – это ли Малана… Не говоря ни слова по-английски и тыкая пальцем вверх, они дали понять, что деревня где-то выше. Меня затрясло…

Так началось наше знакомство с местными «недотрогами» – я протягивал им сигареты, но они не брали, – вот бред, думал я, просят сигареты, а даешь – не берут!? Тут я заметил, что дед делает мне знаки руками, будто показывая, какого маленького роста его внук. Сообразив, в чем дело, я положил сигарету на камень, и только тогда он подобрал ее. Сначала дед, а потом и подростки расстреляли таким образом всю пачку сигарет. Как выяснилось позднее, любой физический контакт с человеком не из Маланы – табу.

Тучи завесили небо, и пошел град, величиной с клюкву в сахаре, вот уж к чему я был совсем не готов. Почва под ногами превратилась в глинистую жижу, видимо, еще ночью тут лежал снег. Наконец, Кашкет нагнал меня, и я смог переодеться, точнее – намотать на себя все, что было. Предложив не ждать друг друга, мы договорились встретиться в деревне. Тропа шла все выше и выше, казалось, что я уже в поднебесье. Теперь все чаще встречалось местное население, то пара горцев около костра, то несколько дровосеков, то напуганные тетки с охапками хвороста за спиной. Я буквально плыл в жиже, как где-нибудь в далекой русской деревне по весенней распутице, только вместо сапог на мне были мокрые кеды. Град превратился в снег, и вскоре я уже оказался по колено в сугробах.

Незаметно из метели выплыли первые дома деревни. Двухэтажные деревянные домики с галереями по периметру второго этажа чем-то напоминали древнерусские терема, только крыши были не драночные, а из «каменной черепицы». Вдоль стен высились поленницы дров, а галереи были сплошь увешаны сохнущими пестрыми тряпками. Встречающиеся в закоулках маланцы, заметив меня, отпрыгивали на обочину, боясь ненароком коснуться чужака. Это очень забавляло и, нагнав очередного попутчика, я подошел вплотную и громко крикнул – «Намасте!». Горец лениво повернул голову и, с искривившимся в ужасе лицом, будто увидев дьявола, отскочил с тропинки в глубокий снег, и только поняв, что опасность миновала, расплылся в улыбке и прошепелявил «Намаскар»[105].

Грязные улочки между засаленными деревянными срубами, звериные шкуры на стенах, увешанных охотничьими трофеями, рогами и черепами животных, бревна, покрытые древней резьбой, напоминающей руны, груды молитвенных камней, до которых нельзя дотрагиваться, деревянные ткацкие станки, стоящие прямо на улицах, женщины в ярко расшитых одеждах с серебряными украшениями в ушах и ноздрях, с татуировками на лицах; обросшие, как медведи, злые собаки, готовые разорвать любого на части при первом же знаке хозяина – это Малана!

На улице разбушевалась нешуточная метель, и я ускорил шаг насколько хватило сил. Я вскарабкался на холм, там стояло несколько домов и гестхаус с вожделенной раскаленной печкой. Но он оказался наглухо заколочен и мрачно подмигивал из сугробов темными окнами. Я приуныл, представив себе холодную смерть в горах, где и в дверь то постучать не к кому, не осквернив ее своим прикосновением.

И тут, на выступающем из склона утесе, под ветвями огромной сосны, я заметил нескольких горцев, пускающих по кругу чиллам. Кто-то кричал мне сквозь метель, я пошел на голос и, о боги, увидел на пороге маланской избушки белого человека, который дружески призывал меня войти внутрь. По крутой хлипкой лесенке мы поднялись на веранду второго этажа и проникли в единственную теплую комнату в этом строении. На улице было уже темно. В крохотной комнатке было еще темней. Постояв в тесных дверях полминуты, пока глаза не привыкли к темноте, я стал различать детали. В центре, в шаге от меня стояла маленькая печурка, похожая на нашу буржуйку, с упирающейся в крышу тоненькой трубой. Она жарко потрескивала, подмигивая ярким светом сквозь щели дверцы и конфорок, обстановка отсылала к рассказам Шаламова. Слева на матраце у стены возлежал огромный немец с длинными волосами и в очках, назвавшийся Энди, а справа израильтянин, Рафаэль, которому, по его словам, и принадлежал этот дом.

Несмотря на жутковатость этого душного склепа, похожего на опиумную курильню, он показался мне пределом мечтаний – я был мокрый с головы до ног, адски устал и в этот момент невыносимо хотел есть. Я был приятно удивлен гостеприимству Рафаэля. На плохом английском он велел Энди подвинуться, и он тут же протянул мне стакан горячего чая и шоколадку – все, что было так необходимо в эту минуту. Тут, по маланскому обычаю, я заметил у Энди здоровенный чиллам, который у него не задержался и, побывав в руках Рафаэля после ритуальных криков «Бом Булинат!»[106], перешел ко мне как эстафетная палочка, я и не хотел курить после такого подъема, но отказываться не стал, дабы не обидеть хозяина. В Малане чилламу буквально не дают остыть, сразу же забивая его новым содержимым, под радостные крики «Бом Булинат!». Ничего не зная о маланском ритме курения, я вскоре сильно пожалел, что не притворился некурящим. Я уже знал, что парня справа зовут Энди, и что напротив сидит Рафаэль, и более ничего в этот момент знать не хотел. Однако я уже выкурил с ними четыре чиллама и вздрогнул, когда в дверях вырос черный силуэт Кашкета, о котором я, признаюсь, позабыл за этим занятием.

Малана

С Кашкетом проделали ту же операцию, а дальше все было в каком-то дыму, разговор тек медленно и расслабленно, чиллам ходил по кругу, я продержался до седьмого, а дальше вынужден был отказаться. Вчетвером мы сидели в темноте, у теплой печки. Энди оказался немецким студентом, путешествующим уже седьмой месяц. В Индию он добрался, пользуясь только наземным транспортом, в доме Рафаэля он живет уже четыре дня, и завтра утром собирается двигать вниз в Джари, затем в Дели, и на родину. С Рафаэлем общаться было труднее – он постоянно отвечал вопросом на вопрос и говорил на ужасном английском с картавым израильским акцентом. Я с трудом понял, что он что-то типа хозяина или владельца этого дома. Нас живо интересовал вопрос размещения и ночлега ввиду уже опустившейся ночи и полного бессилия. Когда я спрашивал у Рафаэля, хозяин он этого дома или нет, тот отвечал что-то вроде: «Что ты имеешь ввиду, хозяин ли я!? Я здесь! Живу в этом доме!? Что я здесь делаю? Ты это имеешь ввиду? Это твой вопрос? Но это совсем другой вопрос!». Вначале нам удавалось разговаривать с ним только при помощи Энди, который оказался адекватным человеком и услужливо переводил нам бред Рафаэля, в котором, видимо, уже научился угадывать смысл. Рафаэль же поминутно повышал голос и вообще говорил с какой-то агрессией, все время чем-то недовольный.

Вот что нам удалось выяснить о нем от него самого, и частично от Энди – Рафаэль непонятно с какого бока является хозяином этого «его» дома и живет в Малане уже год. В сезон он сдает здесь комнаты туристам втридорога, раз в месяц ему из Дели привозят какие-то продукты и шоколадки в Джари, а затем либо он, либо пес знает кто приносит все это сюда в Малану. Рафаэль уже три года в Индии, до этого три года пахал в армии на родине, где у него осталась жена, которая ему не жена, что у него есть хороший итальянский чиллам, а тот, что у меня – полный кал, что у него два местных щенка по имени Бам-Бам и Симба, и они лежат за его спиной в углу, но к ним тоже нельзя прикасаться, но не потому что они придерживаются религиозных убеждений, а потому, что этого не разрешает хозяин.

Рафаэль вообще оказался крайне щепетильным собственником, он все называл «своим», не разрешал ничего трогать и даже чай наливал сам, преподнося это не иначе как акт наивысшей дружбы и превеликого одолжения, с оттенком обязанности, возложенной им же самим на себя, ввиду того, что он тут хозяин. Он постоянно повторял: мой дом, мой чиллам, мои собаки. Все здесь принадлежало ему, вплоть до тебя самого, так как ты был его гость! Манера говорить у Рафаэля была грубая, он поминутно останавливался на полуслове, ожидая, чтобы его поняли, но понять его было чрезвычайно сложно, без минимальной помощи со стороны Энди, который, похоже, и сам от него устал.

Весь словарный запас Рафаэля состоял из нескольких английских слов с постоянным вкраплением в речь слов «милега» и «энджи»[107]. Он поминутно затыкал ими бреши в своей речи, подобно русскому деревенскому мужику, пересыпающему свою речь матерными словами. К примеру, прося передать ему стакан чая, Рафаэль говорил «Milega Anji, give me my tea Milega», – а когда наконец получал стакан, то говорил «Milega Anji Milega». Рафаэль постоянно обновлял чиллам, и когда тот застревал в лапищах Энди, дымил из кальяна, сделанного из бутылки, в которой вместо воды была уже какая-то вязкая жижа.

Вдруг, на пороге появился местный горец и, прежде чем поздороваться, прокричал: «Бом Булинат!». Пропустив три круга чиллама Рафаэля и усугубив четырьмя своими, он изложил суть визита. Оказывается, Рафаэль и Энди давеча решили полакомиться мясом и заказали у него барана. Горец пришел сказать, что барана он сегодня резать не будет. Чиллам еще несколько раз прошел по орбите вокруг печки, после чего Рафаэль нарушил молчание:

– Милега Анджи, почему?

– Потому что идет снег, – ответил горец.

Чиллам оказался в руках Рафаэля, и он на секунду замолк.

– Почему нельзя зарезать барана под снегом? – спросил Энди, но вопрос остался без ответа.

– Милега, – вмешался Рафаэль, – если я принесу навес и поставлю над бараном, тогда можно?

– Завтра можно, если не будет снега, – ответил горец.

– Бом Булинат! – раздался вопль Рафаэля. На том и порешили.

Итак, в деревне трое пришлых (не считая Рафаэля), все гестхаусы закрыты, маланцы к себе не пустят, так что лучше не пренебрегать радушным, наидружеским гостеприимством Рафаэля, и погостить у него всего лишь за «двести рупий плюс мелочи на еду». Это «дружеское» предложение явилось приговором, так как выбора у нас все равно не было. Понимая это, Энди сочувственно вздохнул из темноты, сверкнув очками, видимо, он и сам попал на ту же удочку, но смирился со своей участью, что и выразил теперь солидарным вздохом. Наше согласие было встречено приветственными возгласами «Бом Булинат!» и закреплено дюжиной чилламов. Затем Рафаэль удалился готовить нам комнату, которая представляла собой пристройку из тонких кособоких досок с сугробом под окном. Рафаэля не было часа два, и мы разговорились с Энди, попивая ром и в тайне надеясь, что хозяин околел, избавив всех от своего присутствия. Однако он не замедлил явиться с традиционным приветствием, и мы с Кашкетом, едва держась на ногах, поспешили с ним распрощаться и отправились спать. Надели на себя все свои вещи, залезли в спальники и накрылись каждый двумя одеялами. За окном бушевала вьюга, изо рта шел пар, по комнате метались снежинки. Дав обещание утром вытащить друг друга из-под сугробов, провалились в сон.

«Бом Булинат!»

* * *

На завтрак мы получили несколько чилламов и стакан чая. На улице решалась судьба барана. После долгих споров о том, кто будет кончать бедное животное, решили привести специального человека. Вскоре на скалистом выступе рядом с домом, где был привязан черный жалобно блеющий годовалый барашек, собралось человек шесть горцев. Резать договорились после чиллама. Прошел час, барашек по-прежнему блеет, солнце слепит, а чиллам, как опытный спринтер, все не сходит с дистанции. Энди начал нервничать, повторяя, что ему давно пора, иначе он опоздает на автобус. «Бом Булинат!» – и все продолжается в том же духе. Полдень. Горцы наконец-то умертвили животное и, ловко разделав тушку, перебрались на скалу рядом с домом, сев под большую ель и предавшись своему любимому делу. Энди, изнервничавшись до предела, вскинул рюкзак и ушел голодным. Кашкет принял шефство на кухне, состоявшей из ветхого стола в снегу и нашего перочинного ножа. Вскоре подоспел гонец из деревни, который приволок на себе нужные для готовки плова ингредиенты. Затем последовал длинный день, в продолжение которого, было обращено в дым невиданное мной доселе количество гашиша.

Кашкет уже не мог ни видеть, ни слышать Рафаэля, признаться, я тоже. У нас возникло парадоксальное ощущение. С одной стороны, мы находились в необычайно красивом месте – на вершине мира и, одновременно, в противной неуютной атмосфере, созданной Рафаэлем. Когда мы сидели на веранде, свесив ноги в пропасть, не в силах отвести глаз от пленяющего горного пейзажа, а Рафаэль сидел у себя в комнате, и его было ни видно, ни слышно – мы испытывали настоящую эйфорию. Но стоило ему хоть чем-то проявить свое присутствие, и нам тут же хотелось бежать отсюда как можно дальше.

Ближе к вечеру играли в шахматы, пили чай с ромом и безостановочно курили. Мы лишились Энди, который, надо полагать, и сам был рад свалить, а вся положенная ему доза курева автоматически перешла к нам, и часам к восьми вечера мы с радостью удалились спать – я с дикой головной болью, а Кашкет в полнейшем лягушачьем анабиозе.

Проснулись около семи утра, Рафаэль еще спал, но хоровод горцев возле его дома уже вовсю прорезал тишину воплями «Бом Булинат!». Мы взяли камеру и спустились в деревню, где устроили фотосессию. А на обратном пути угодили-таки в засаду горцев у магазина и принуждены были выкурить несколько чилламов, так что дальнейший подъем к дому чуть было не завершился полнейшим провалом. Упаковав рюкзаки, сели на веранде в последний раз насладиться видом да позавтракать на утреннем солнышке, пользуясь сном «хозяина» как подарком судьбы. Вскоре встал Рафаэль, и встал не с той ноги. Он уверял, будто ему отзвонила «жена не жена», и она, мол, двигается в сторону Маланы с какой-то компанией, а у него полный бардак, нет электричества и все в грязи. В свою теплушку он нас не впустил, вынося оттуда поминутно все шмотье, мел веником как безумный, куда-то спешил, и в сердцах чем-то разозлил малюток щенков, и Бимбо тяпнул его за палец. Тут разыгралась целая драма – разъяренный Рафаэль чуть не убил обеих собачек. Сначала он отдубасил их под неистовый вой, а затем побросал в разные холодные комнаты первого этажа и запер. Потом окровавленным пальцем забил чиллам, и мы его раскурили напоследок, будь он неладен.

После чиллама Рафаль заметно подобрел и составил нам дружескую смету своего гостеприимства, сумма оказалась вдвое больше того, что нам приходилось тратить до этого, живя в условиях хоть не настолько «дружественных», но гораздо более комфортных. Заплатив и распрощавшись, двинулись в Касоль. Настроение воспарило до небес, как только дом Рафаэля скрылся из виду.

* * *

Касоль напомнил мне чем-то Арамболь. По утрам мы обычно сидели, греясь на солнышке рядом с индийской кафешкой, и ели paratha. Тут же рядом возилась свора собак, и древний садху, выкуривая очередной утренний чиллам, лупил псов палкой. Те рычали, но покорившись судьбе, убирались подальше, кося глазами и оскаливаясь. Днем, во время дождя, мы покупали банку нутеллы и арахисового масла, твердого сыра, печенья, хлеба и устраивали замечательные чаепития, сидя у печки и наблюдая, как низкие тучи, словно дым, застилают горный пейзаж. В один из солнечных просветов Кашкет сделал вылазку в лес и рассказал, что там «тишь и благодать, и что неплохо бы устроить там пикник в погожий денек».

У магазина. Малана

Следующий день выдался как раз таким, как здесь принято говорить «full power day». Солнце ярко озаряло горы и огромную заснеженную гряду в обрамлении касольских склонов. На небе ни облачка, бабочки порхают в теплом горном воздухе, все вокруг оживает и шевелится, весна наступает семимильными шагами. Кашкет отправился в мясную лавку, а я тем временем зашел в интернет-кафе поделиться своими впечатлениями с друзьями и долго не мог сосредоточиться, окруженный со всех сторон шумными израильтянами. Я с трудом вникал в текст писем и долго не мог претворить свои мысли в слова посредством латинских букв клавиатуры.

Кашкет отправился готовить завтрак на траве, и спустя час я к нему присоединился.

По дороге нам встретились два пастуха, вязавшие не то шарфики, не то носки, пока их овцы скакали по отвесным склонам. Потом встретили мужика с ружьем и собакой. Около шести все-таки забрались на вершину одной из гор. Вид отсюда был великолепный, Кашкет все сетовал на опускающиеся сумерки, торопившие нас в обратный путь.

Следующим утром, оставив свою комнатушку с печкой, мы сели в автобус и поехали в сторону Маникарана.

* * *

Продавец, у которого покупали сигареты, посоветовал нам запастись продуктами впрок, а когда я поинтересовался зачем, он ответил, что магазины в следующие три дня будут закрыты, так как грядет какой-то ревизор или инспекция, в общем… он замялся, – начинается забастовка. Мы не придали этому значения, приняв сказанное за развод, ведь лукавые торговцы пойдут на все что угодно ради выгоды. Но, приехав голодными в Маникаран, сразу пожалели о своей оплошности. Все магазины, лавки и кафешки, даже парикмахерские были заколочены. Не продавалось ровным счетом ничего. Вообще Маникаран предстал перед нами не в лучшем свете, даже подумали о том, чтобы, не мешкая, двинуть в Манали. Обычный грязный городишко своим вымершим видом являл картину, скажем прямо, негостеприимно-мрачную. Однако, сняв на редкость чистый номер с опрятной ванной и всеми удобствами вплоть до огромных окон на реку и на площадь, расслабились и решили задержаться. Горы вокруг были довольно живописными и предвещали интересные маршруты. Дед, владелец отеля, сказал, что у него есть собственная купальня с водой из горячего источника и что мы, единственные постояльцы, можем пользоваться ею двадцать четыре часа в сутки. Спустя полчаса Кашкет уже сидел в квадратной довольно большой ванне с горячей водой, попивая зеленый чай.

Вечером, голодные как волки, мы все-таки отыскали еду. Один из населенных туриками гестхаусов не стал закрывать свою кухню в эти тяжелые дни. Однако все вокруг было объято тайной конспирации. Вкушать разрешалось только во внутреннем дворе, незаметном с улицы, а чаще в пустующем номере в компании таких же оголодавших туристов. Однажды нам принесли еду первыми, и было довольно неловко жадно уплетать ее, чувствуя на себе голодные взгляды остальной братии по несчастью. Поэтому в последующие разы забирались на крышу и, прячась там, ели в одиночестве.

* * *

Изучив окрестности, решили залезть на вершину горы, у подножия которой стоял город. Петляя по узким улочкам в поисках лестницы вверх… о случай! – встретили деда, которого защищали в Арамболе и из-за которого угодили в лапы к нетрезвым индусам. Дед нас не узнал. Он был точь в точь как тогда, в полинялых обносках, и с прежней бородой, украшенной желтым ореолом от гашишного дыма. По обыкновению, он был напрочь обкурен и плутал по улицам, ломясь во все двери. В ответ на наши радостные приветствия дед приблизился и, истерически трясясь от беспричинного смеха, стал шепелявить что-то несусветное. Когда я спросил у него, помнит ли он нашу встречу в Арамболе, дед затрясся еще сильнее, и я смог разобрать что-то вроде: «Да… мол он туда каждый год ездит, а когда становится жарко, приезжает сюда, и теперь, если нам интересно, то у него есть «мега Малана крим». Не в силах далее разбирать его бред, мы пожелали друг другу «булинат» и отправились дальше.

Горы, как всегда, готовили нам приключения. С высокой скалы, нависшей над городом, Маникаран показался нам более привлекательным – копошашиеся у школы дети походили на муравьев, снующих туда-сюда с неимоверной скоростью. Подняв голову, я увидел высоко наверху две скалы. Тропинка поворачивала в другую сторону, и мы принялись карабкаться вверх наобум. Солнце жарило спины, но мы упорно продирались сквозь колючие кусты к южному склону. Над нами кружили орлы размером со здорового аиста, от которых в дебрях колючек прятались обезьяны, похрустывая сухими ветками огромных деревьев. По склонам россыпями пробивались кустики марихуаны, источающие свежий и приятный аромат, но, к сожалению, совсем еще маленькие для сбора. Добрались до скал, но вершиной тут и не пахло, крутой склон полз еще выше, и нам пришлось последовать его примеру, периодически намечая себе новые цели подъема. Вокруг все постоянно менялось. Выбравшись, наконец, из колючек, стали взбираться по гигантским валунам, затем по сухим прелым листьям и вскоре очутились в дремучем лесу с исполинскими елями, окутанными плющом и покрытыми зеленым бархатом мха. Огромные скользкие камни затрудняли передвижение, и мы сами того не заметив, оказались в снегу, а когда выбрались на поляну из чащи, то были потрясены вздымающимися со всех сторон снежными пиками. Борясь с трудностями восхождения, я и не заметил, что добрался до глубокого снега и только тут почувствовал, насколько устал. Пытаясь упростить спуск, забрались в какую-то адскую чащобу с таким буреломом и сугробами, что насилу унесли оттуда замерзшие ноги. Мы долго блуждали, выходя то на обрывы, то на бурелом, натыкаясь на каменные обвалы и отвесные скалы, все еще находясь в поднебесье, как вдруг наткнулись на двух горцев, собирающих хворост. Заметив рядом тропу, пошли по ней и спустя пару часов были внизу. Оставшись без сил, отмокали в ванной, попивая зеленый чай. Тело ныло и отказывалось двигаться, и после двух рюмок рома мы заснули блаженным сном великих путешественников.

* * *

На следующий день на пути из горной деревушки засели в крохотной придорожной забегаловке, непонятно как балансирующей между обочиной дороги и пропастью. Рядом с нами восседал замотанный в плед седой садху с полосатым знаком Шивы на черном лбу. Вокруг него вертелся непалец с банданой на голове. Крики «Бом Булинат» предвещали появление чиллама, и вот он уже в ладонях старика. Приняв участие в церемонии, подарили старику «плюшку» и вскоре вместе погрузились в недра автобуса. Водила включил гремящую индийскую какофонию, и дорога, петляя, понеслась вниз.

Всю дорогу я испытывал приступы здоровой эйфории. Брызги горного водопада, низвергающегося прямо на дорогу, залетали в окна автобуса, запахи горной весны будоражили обоняние, картины местной жизни относили в далекое прошлое. Внутри меня царила гармония и беззаботность, я был абсолютно свободен от проблем, планов и забот. Я просто трясся в автобусе по горной индийской дороге, и понятие времени исчезло из моего сознания. Уже давно мы жили световым днем и начинали зевать, как только опускались сумерки. Привыкнув видеть повсюду улыбающиеся лица, я сам теперь улыбался и здоровалcя с каждым встречным, получая в ответ улыбку и немое пожелание счастливого пути, сердце переполняла безмерная радость, которой хотелось делиться со всеми сразу. Автобус ехал медленно, останавливаясь перед каждым преграждавшим путь стадом коров или овец, в салоне гремела индийская музыка, пригревало солнце, и все спокойно ждали, пока неуклюжая старушка с хворостинкой в руке сгонит упрямых животных к обочине.

Вечером совершили прогулку по уже полюбившемуся городку. Забастовка, наконец, кончилась, городок преобразился, выплеснув на улицы все цвета разнообразных товаров и пряностей.

* * *

Валяюсь на кровати нашей просторной комнаты, из дырки в потолке как волоски из ноздри торчат три курчавых провода. За большим, во всю стену, окном просматривается ночная долина. Горы, усыпанные крошечными огоньками домов, напоминают млечный путь. Рельефа гор не видно и непонятно, где кончаются огоньки домов, а где начинаются звезды – огни неба и земли слились в одном танце. В руках потрескивает косяк, горят свечи, играет Bowie, по комнате разливается аромат гашиша, смешиваясь с ароматом воздуха весенней гималайской ночи – в первого, кто скажет, что так жить нельзя, брошу камень!

Утром, дожидаясь автобуса, мы сидели в давешней кафешке – пара бутылок сока личи и каша. Кашкет пил керала-кофе. Я сделал первый глоток и почувствовал на языке разварившееся кофейное зернышко, выплюнул – таракан. Еще недавно у меня могло бы испортиться настроение от такого события, не говоря об аппетите, сейчас мне было все равно, и, не моргнув глазом, я закончил завтрак.

Закинув вещи в автобус, сели выпить чайку в покосившейся вокзальной лавчонке. Откуда ни возьмись, появилась корова и, несмотря на то, что вокруг было полно места, боком прижалась ко мне так, что мои коленки упирались ей в брюхо. Я никак не мог отпихнуть ее, даже с помощью струйки дыма, который выпустил ей в морду. Кашкет тем временем достал крекер и скормил его животному. Корова, польщенная таким вниманием, совсем распустилась и принялась совать моську мне в стакан. Она и не думала двигаться с места, и мне пришлось протискиваться боком.

Водила врубил музон, и автобус запрыгал по горной дороге. Я сидел и размышлял над тем, что можно привыкнуть к чему угодно и понять многое, только не эту какофонию, оглушительно верещавшую из автобусных динамиков. Путешествие на местном автобусе – это настоящий спектакль. Под оглушительные сигналы гудка и вышеупомянутую «музыку» в салоне появляются персонажи – то веселые крестьяне с мешками риса на спинах, то местные красавицы в ослепительных сари со смущенными взорами, то согбенные закопченные горцы в национальных шапочках и засаленных пиджаках, в карманах которых всегда припрятан кусочек гашиша, бережно завернутый в тряпочку.

Автобус тащился, как черепаха, водитель, видимо, настолько ослаб от своей красной жижи, которая разрывала ему щеки, что ему просто не доставало сил как следует нажимать на педаль газа. Проехали Касоль. На подъезде к Бунтару стало совсем жарко. Мы спустились намного ниже в долину Кулу, молодая зелень окрашивала все вокруг в ярко-зеленые тона. В Бунтаре еле успели перепрыгнуть в другой автобус. Долина Кулу была намного просторней Парвати, здесь, вдоль реки до границы с горами, располагались поля и целые деревни, всему хватало места. Далекие горы, высившиеся по краям на горизонте, растворялись в голубом мареве.

На душе стало как-то свободнее от такого простора, и трудно было поверить, что проехали всего несколько десятков километров. Даже природа здесь была другой – все помельчало и казалось более утонченным, изящным и светлым.

В автобусе была давка, но я прочно сдерживал натиск, крепко приклеившись к сидению, мне наступили на ногу, сдавили плечо сумкой с чем-то тяжелым и холодным, сели на коленку, пихнули локтем в шею. Я на всех взирал и нарочно пялился на особо любопытных индусов до тех пор, покуда они сами не отворачивались. В общем, горные индусы не чета тем, что живут на равнине, здесь все гораздо спокойнее, к ним начинаешь проникаться уважением, а не просто испытывать насмешливую симпатию. Только нельзя питать к ним вражды, как я периодами. В этом случае бывает очень плохо – в стране, где более миллиарда объектов, вызывающих твое раздражение, скрыться некуда, бесить начинает абсолютно все, и можно довольно быстро сойти с рельсов. Но последние время все чаще меня бесят турики, а не индусы. В таких случаях надо вставать на сторону туземцев, пытаясь смотреть на происходящее их глазами – тогда турики кажутся такими смешными, что начинаешь понимать безудержное веселье этого народа при виде европейцев.

Вот и сейчас автобус заехал в самое сердце автовокзала в Кулу, а турики, севшие где-то в Джари, высыпали кучкой на знойный воздух автовокзала. Один из них – вспотевший и взъерошенный – начал пытать водилу вопросами о том, сколько мы здесь простоим и успеет ли он пожрать, водитель молча качал головой, раздувая щеки от переполнявшей рот красной жижи, было предельно ясно, что он в ожидании эффекта, когда дрянь ударит в мозг. Взъерошенный тип, не замечая этого, подумал, что был не понят или намеренно проигнорирован, отчего вспотел еще больше, и принялся объяснять на повышенных тонах, что хочет съесть тали, мол, хватит ли ему времени. Довольный эффектом, водила длинной струей исторг жижу вон и, брякнув «десять минут», занялся новой порцией бетеля, а голодный турик побежал к закутку с горкой самос и сладостей.

* * *

Приехав в Нагар, сняли комнату в «Galaxy guest house» за сто рупий. Гестхаус стоял на склоне чуть выше основного городка и отсюда открывался замечательный вид на всю огромную долину. Комната была просторной и светлой со створчатыми окнами во всю стену. Можно было целыми днями валятся на кровати или просто сидеть у открытого окна и, как из сторожевой башни, рассматривать окрестности и людишек, суетящихся внизу. Устав от ежедневных восхождений, ноги требовали покоя, и все, чего нам хотелось – это посидеть денек-другой в уютном месте и почитать книжку.

Прямо под окнами, чуть ниже дороги, строят дом. Пока не ясно, сколько этажей в нем будет – сейчас готов скелет первого: четыре комнаты, коридор, вход. В стены, наполовину выложенные из кирпича, уже успели вставить деревянные рамы.

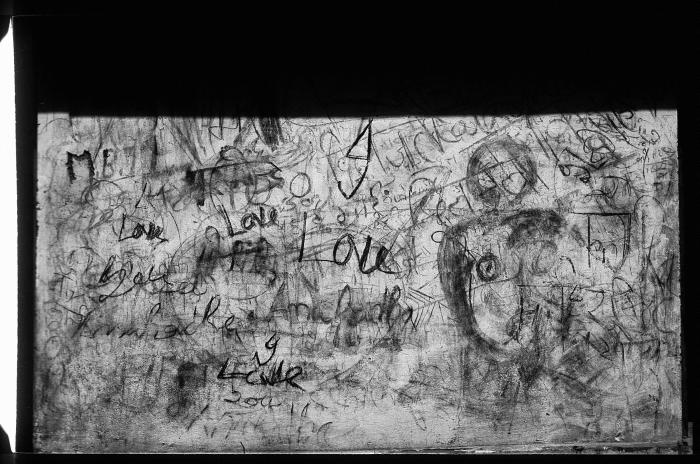

Стена брошеного дома в окрестностях Нагара

Женщина колет кирпичи молотком и размешивает цемент прямо на земле, другая, в сером платке и зеленой безрукавке передает кирпичи мужчине в клетчатой повязке, обмотанной вокруг головы так, будто у него болят зубы – он выкладывает стены. Раствора он кладет едва ли не больше, чем толщина самого кирпича, потом несколько раз ударяет лопаткой по уложенному ряду и принимается за новый. Еще один мужчина – седой, в шлепанцах, повесил куртку на куст и уселся, скрестив ноги – у него хорошая работа, он за всеми наблюдает. Он даже ничего не говорит, не советует, просто переводит взгляд с одного работника на другого. Похоже, что никто из них ничего не смыслит в строительстве и, тем не менее, я уверен, они в скором времени достроят этот злосчастный дом, и он будет стоять тут еще лет десять, тридцать, сто.

Рядом со мной сидит Арсений, ловко обрывая гроздь винограда, чавкает и хрустит, он не видит, как идет строительство, смотрит вдаль на горы. Прямо перед нами несколько снежных вершин, они отражают солнечный свет, глядя на них, приходится щуриться. Хрумкая виноградинами, Арсений то и дело моргает, от удовольствия он даже улыбается. Я тоже отщипнул несколько зеленых ягод – они плотные, сладкие, когда их дожевываешь, остается привкус спелого яблока. Особенно здорово запихнуть в рот штук пять – мне совсем не жалко тридцати пяти рупий за четыре грозди. Час назад я купил его в магазине возле строящегося дома. В этой лавке никогда не бывает покупателей, и продавец, склонившись над корзинами, мешками и ящиками, часами перекладывает фрукты и овощи с одного места на другое.

Арсений улегся на кровать, свернулся рогаликом, зачем-то надел капюшон шерстяной куртки на голову и скорей всего уже заснул, по крайней мере, молчит. Пока он спит, я доем весь виноград. Как только я об этом подумал, Арсений зашевелил ногами, встал и, не снимая капюшона, сам все доел.

Вообще странно сидеть в номере с видом на долину, снежные горы, улицу с овощной лавкой и недостроенным домом, есть виноград за тридцать пять рупий и думать о том, что тут в этом же месте пятьдесят семь лет назад умер Рерих, которого все здесь называют Рорих.

* * *

Музей Н.К. Рериха закрыт – это, пожалуй, первый раз, когда мы пожалели о том, что не помним дня недели.

На полдороги тропинка разделилась, и я вздумал забраться на вершину, хотя и было лень, ноги еще помнили недавние подъемы и слушались неохотно. Кашкет пошел по пологой тропинке левее. Горы действуют поразительно – когда поднимаешься, хочется залезть обязательно на самый верх. Так и сейчас, распрощавшись с Кашкетом, я продолжал подниматься и уже прошел все предполагаемые мной вершины, а тропа все стремилась вверх. Наконец я вышел на небольшую опушку, заросшую маленьким ельником – вершину той горы, куда и стремился. Солнце жарило, и я сел в тень от куста. Отсюда открывался тот же вид, что из нашего гестхауса – только было видно всю долину с вырастающей на севере снежной грядой. Вокруг меня валялись кучи коровьих лепешек. На одну проросшую травой лепешку села крупная бабочка, и я подумал как она красива, и как это по-индийски – красота в дерьме. Восхитительно!

Полный мыслей на эту тему, я заметил на склоне в сосновом лесу Кашкета, прикованного взглядом к снежным вершинам, видать, он нашел другой путь. Присели покурить. На далеком склоне перед нами лепилась живописная деревушка, похожая на Малану. Внизу шумел водопад, чуть выше над ним горец колол топором исполинскую сосну. Временами он пропадал за гигантскими чурбанами, рядом стояла женщина в национальном одеянии и молча смотрела на горца. Солнце закатилось за гору, намекая, что пора бы обратно.

Перекусив в дорожной объедаловке возле рериховской галереи, где по столам сигали птицы, отправились вниз пешком. По дороге пристал местный парень, спросивший время, – нелепый предлог для барыги, мы разговорились. Он рассказал, что любит забраться повыше и покурить где-нибудь на утесе, а потом спуститься вниз пешком, не потому что его пленяет величие нагарских ландшафтов, а потому что нет мопеда. На развилке дороги, где наши пути расходились, он прочел нам лекцию про Манали, в котором совсем не «шанти» и нет такого простора, как в Нагаре и где много туриков, наркоманов, которые знай только твердят: «brown sugar», «ecstasy», «lsd», а потом ходят как зомби, и что местные в Манали тоже стали «crazy». Парень поведал нам, что в прошлом году у него в доме жили русские, вот они, мол, настоящие шанти-мужики. Развод не удался, и плюшку я у него не купил, тогда он удостоил нас второй лекции о том, как выращивают марихуану в Манали и Нагаре – это было куда более познавательно, и мы простились друзьями.

* * *

Ром, как и все в этой стране, непредсказуем, ибо я проснулся в шесть утра с дикой головной болью. В открытые окна влетала пронзительная мелодия, не успевая закончиться, она начиналась вновь. Какой-то абориген, видимо, решил выжить нас из Нагара. Каждое утро лавка с аудиокассетами индийской попсы открывается раньше всех, в шесть утра, и продавец заводит музыку на всю катушку. Мы находимся в двухстах метрах от нее, и если оставлять окна открытыми, можно сойти с ума.

Через час мелодия сменилась на другую, такую же идиотскую. Вдобавок возле дома завыли псы, собаки здесь выясняют территориальные вопросы так же, как и люди: десяток псов собираются в кружок – морда к морде и начинают ожесточенно облаивать друг друга, брызгая слюной. Кто всех перелает, тот победил. Подобно туземцам, место для сходок псы выбирают самое неподходящее и в самое неподходящее время. Сейчас дюжина блохастых кабысдохов расположилась прямо под нашими окнами. Я лег на бок и закрылся подушкой, стало жарко, я снял подушку и закрылся спальником. Стало душно. Лег на спину, открыл глаза – голова болит, музыка орет, псы не унимаются. Стараюсь этого не замечать, я же в Индии, а тут всем на все плевать. Пытаюсь успокоиться – когда же эти твари умолкнут!?

В общем, встал я не с той ноги.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

Горы

Горы Толстой ехал на Кавказ в 1851 году сорок дней.Пробыл он на Кавказе два года семь месяцев.Писал повесть «Казаки» десять лет – с 1852 по 1862 год.Значит, не скоро сказка сказывается.Писать можно, только многое поняв, во многом изменившись. Лев Николаевич написал в конце концов

5. Мой дом — горы

5. Мой дом — горы Будучи ещё совершенно наивным романтичным юношей я объехал вместе с друзьями, братом Гюнтером или моими родителями все окрестные долины. Я облазил практически всю Селлу, побывал у дедушки живущем под Чиветтой, походил в окрестностях Монте Пельмо. Если я

Горы

Горы Кто не странствует – тот не знает цены людям. Арабская пословица «Не поднявшись на высокую гору, не узнаешь высоты неба…» Сюнь Цзы Наступил новый день, похожий на предыдущий, хотя каждое утро, неважно где и для чего оно наступило, я считаю новым – не последним, не

133. «Как эти золотые горы…»

133. «Как эти золотые горы…» Как эти золотые горы Немой красой облечены, Как отступить бессильны взоры От их зовущей вышины. И в краткий вечер передзимний Как рады вспомянуть они Еще теплей, еще интимней Те ранние, былые дни. 16 ноября

«Это я стрелял с горы!»

«Это я стрелял с горы!» Одновременно с Сорган-Широй к Чингису пришел молодой воин по имени Чжирхоадай. Он принадлежал к роду бесут, входившему в состав тайчжиудского народа. В битве под Койтеном он ранил в шею боевого коня Темучжина, прекрасного светло-гнедого скакуна с

Американские горы

Американские горы Народный дом на Кронверском проспекте недалеко от дома на Съезжинской, где жил Введенский, был излюбленным местом гулянья студентов и людей попроще. Там высились два огромных театральных здания, ресторан, кафе, закусочные и всевозможные аттракционы,

Горы мстят

Горы мстят Чтобы уж покончить с горной тематикой, забегу немного вперед. В Гималаи Кроули вернулся в 1905 году. Надо сказать, что из первой сомнительной попытки покорить «крышу мира» он выжал все, что мог. На всех углах кричал о высокогорных снегах и сверкающих гималайских

С горы Ала-Тау

С горы Ала-Тау В пятидесятые годы мы жили вдвоем с Илюшенькой. Дочка отлично закончила десять классов и драматическую студию при театре. Она была способной к артистической деятельности, но большого таланта у нее я не ощущала, хотела, чтобы она получила ясную, легко

Горы, байдарка, горы

Горы, байдарка, горы Прощаться нелегко Ничего нет на свете прекрасней дороги. Не жалей ни о чем, что легло позади. Всеволод Рождественский Горы не отпускают так легко ? ведь это стержень всей жизни Виталия. Он навещает их или как гость, или как тренер, руководитель лагеря,

Горы, горы...

Горы, горы... Бросить бы эти степи, умчаться в синие горы. Расул Гамзатов 1981 год. 75-летие Виталий празднует в родном Красноярске, память о родине не ушла.Повидать еще раз горы! Наверное мог бы он сходить на какую-нибудь легкую вершину или перевал, но ходить на горы

Воробьевы горы

Воробьевы горы В дни моего детства поездка на Воробьевы горы занимала много времени – ехали на извозчике, и стоило это немало денег. Даже уже и не вспомнить, каким путем мы туда ездили с Тверской улицы. Это было где-то совсем за городом.По склонам Воробьевых гор,

«Что ни горы – то Казбеки»

«Что ни горы – то Казбеки» Два полка, четыре аэродрома, восемь эскадрилий уже ждали очередной поток переменного состава. Переменный состав – так называют курсантов в учебных авиационных полках.Меня и моих товарищей военно-транспортный самолет доставил

Что скрывали горы

Что скрывали горы Мурадин Кочкаров, чабан колхоза “Знамя коммунизма”, Зеленчукского района Карачаево-Черкесии пас отару в горах Западного Кавказа, вблизи перевала Халега. Утром 21 сентября 1962 года он не досчитался нескольких овец и решил, что в поисках свежей травы они

«Горы» и «море»

«Горы» и «море» Конец декабря 1942 года был отмечен благоприятной обстановкой под Сталинградом и в предгорьях Северного Кавказа. Этим воспользовался штаб Закавказского фронта, направив в Ставку Верховного Главнокомандования план наступления Черноморской группы

Введенские горы

Введенские горы Мертвые умеют перевернуть нашу душу. Зависть и гордость. Мария Пуйманова Введенское кладбище расположено на востоке Москвы, в Лефортове (Наличная улица). Оно протянулось от улицы Госпитальный вал на юг. Проехать к нему можно от станций метро