Май 1978 года

Май 1978 года

Весна стояла холодная, дождливая, с ветром, со штормовым тревожным небом. Поэтому так отрадно было входить по утрам в пустынную комнату Образцовой, сумрачную от зашторенных окон, кивнуть сидевшему за роялем Важа, поспешно пройти и сесть позади него на маленький диванчик, ожидая, когда войдет она сама. И потом чуть ли не в продолжение всего дня слушать ее пение. Как счастье, вспоминаю я эту серенькую, непригожую весну, чистоту этих утр, музыку, затоплявшую дом!..

Смею думать, что в тот май мне чуть-чуть больше, чем когда бы то ни было, приоткрылось что-то из таинства ее отношений с музыкой. То, к примеру, как порой неисповедимо-медлительно, целомудренно-своевольно шла, подбиралась она к своей музыке, иногда годами…

Так было у нее с вагнеровскими песнями на стихи Матильды Везендонк. Написанные для драматического сопрано, они столь трудны для вокалистов, что у нас почти не исполнялись. Образцовой предстояло воскресить на языке оригинала эту музыку для нашей публики.

К вагнеровским песням Образцова, по собственному признанию, долго приглядывалась, прислушивалась, еще работая с Александром Павловичем Ерохиным. Он транспонировал цикл для ее голоса на терцию ниже, в контральтовую тональность. Она брала ноты с собой на Валдай. В тишину озерного, полевого, отдохновенного края. И весь месяц даже засыпала с этой музыкой, обегая ее внутренним слухом, примериваясь к ней.

— Но когда мы начали работать с Важа, — рассказывала Образцова, — он стал кричать: «Наверное, Вагнер знал, в какой тональности писать! Вместо напряженно-романтической музыки получится что-то кощунственное!» И он был прав. Он попал в самую точку моих сомнений, заставлявших меня откладывать вагнеровский цикл.

Однако в то утро, когда они впервые вступали в вагнеровскую музыку, Важа просто вынул из спортивной сумки ноты, разложил их на пюпитре рояля и, повинуясь несколько загадочной логике, начал не с самой музыки, но с поясняющего слова. Сдержанно, даже бесстрастно рассказал он, обращаясь к Елене, стоявшей перед ним, историю неистовой любви Вагнера к Матильде, жене богача, владельца фабрики шелковых изделий в Нью-Йорке Оттона Везендонка.

Чем сильнее Вагнер чувствовал трагизм своих отношений к Матильде, тем одержимее в нем зарождалось желание создать памятник этой любви. Из сборника своей возлюбленной он выбрал пять стихотворений: «Ангел», «Стой!», «В оранжерее», «Скорбь», «Грезы» — и дал этой поэзии вечную жизнь в музыке.

Затем он вдруг резко меняет все свои планы, бросает на середине работу над третьей оперой «Кольца», «Зигфридом», и бежит в Париж. Там он берется за сочинение «Тристана и Изольды». Он пишет Матильде из Парижа: «Наперекор всем бурям обстоятельств здесь будет закончен „Тристан“. Тогда вернусь, непременно вернусь: увижу тебя, утешу тебя, дам счастье. Вот что предстоит мне сделать, вот моя воля, прекрасная, святая! Итак, вперед! Тристан! Изольда! Мой герой! Моя героиня! Помогите мне! Помогите моему ангелу! Здесь должны залечиться и закрыться все раны. Вот откуда мир узнает о возвышенной, благородной потребности любви. Отсюда он услышит вопль страстных томлений».

Так была написана «чувственно-сверхчувственная» (Томас Манн) музыка «Тристана».

— А теперь я просто сыграю вагнеровские песни, — сказал Важа, закончив свою маленькую лекцию. Он был взволнован, хотя, по обыкновению, скрывал это. — Вслушайтесь! В них уже угадывается автор «Тристана»! Эти длинные фразы, длинные и спокойные. Как будто в воздушном эфире длится эта мелодия. Это грезы, это олимпийское, это дышит божественное остывание… Вещь хрупкая, — добавил он с наставительностью педагога, — поэтому ни в коем случае не должно быть громкого звука! Иначе эта божественность, эта возвышенная чувственность теряется…

Образцова смотрела на него какими-то «глазами из себя», издали, из тишайшего отдаления, в котором пребывала, будучи здесь.

— Наревелась вчера ночью, слушая эту музыку, — сказала она. — Я когда живу какой-то музыкой, то со мной происходит что-то похожее на помешательство. Даже во сне ее вижу.

— Да, — согласился Важа, давая понять, что ему хорошо знакомо подобное состояние. — С завтрашнего дня, Елена Васильевна, мы начнем скрупулезное освоение музыкального текста.

С этими словами он спрятал ноты вагнеровских песен в сумку, вынув оттуда тетрадку нот шумановского цикла «Любовь и жизнь женщины».

И начал свою вторую лекцию.

— Хочу напомнить, что цикл «Любовь и жизнь женщины» Шуман написал в тысяча восемьсот сороковом году, когда после долгих страданий и борьбы с отцом своей невесты Клары Вик он наконец женился на ней. Этот год был для Шумана годом песен. Он сочинил более ста вокальных произведений. Два «Круга песен», «Мирты», «Любовь поэта», «Любовь и жизнь женщины». В отличие от «Крейслерианы», «Фантазии», «Любви поэта» исполнительская сложность этого цикла заключается в том, что его героиня — просто молодая женщина. Полюбила, вышла замуж, родился ребенок, потом муж умер. Вот и вся история. Но эту историю ни в коем случае нельзя рассказывать приземленно.

Это театр чувств. Шуман показал нам сокровище человеческого сердца, драгоценную страсть души, самые сокровенные ее движения.

В первой песне «Seit ich ihn gesehen» — «Взор его при встрече» — нам предстоит выяснить, кто она, наша героиня, и кто он, ее возлюбленный. Конечно, размышления об этом не ограничатся пределами одного урока. Вашему воображению и моему будет задана длительная работа, пока мы не придем к тому, что вы сами почувствуете себя этой героиней и будете относиться к своему возлюбленному, как она.

— Важа, — с улыбкой прервала его Образцова, — «Любовь и жизнь женщины» я приготовила больше десяти лет назад с Александром Павловичем Ерохиным. Это совпало, с моим замужеством и рождением дочери. Шумановская музыка так близка была моему тогдашнему состоянию, моей молодости, счастью. Но ты прав, теперь, когда мы вновь возвращаемся к Шуману, многое нужно переосмыслить, намечтать заново жизнь этой женщины. И я счастлива, что встретилась с тобой, что мы можем так скрупулезно поработать.

Запись и прослушивание на Всесоюзной фирме грампластинок «Мелодия».

(Фортепиано — В. Чачава, звукооператор — И. Вепринцев).

Запись и прослушивание на Всесоюзной фирме грампластинок «Мелодия».

Запись и прослушивание на Всесоюзной фирме грампластинок «Мелодия».

— Извините, но я продолжу, — сказал Важа, выслушав ее. — Вы когда-нибудь удивлялись первому лучу зари?

— Удивлялась! — воскликнула она. — Летом, когда я отдыхаю, то просыпаюсь рано утром и бегу в лес смотреть на солнце, на росу, на паутину, которую плетет паук.

— Вот так и наша героиня! Если она способна удивляться первому лучу зари, вообразите, что значит для нее первая любовь! Это натура хрупкая, но у нее есть крылья, она парит. По слову Шумана, она «способна отдаться чувству любовного единения», «прильнуть душой» ко всему прекрасному. Такие люди редки в мире, одиноки, но и сильны своим внутренним богатством, своей способностью противостоять разрушительным силам обыденности.

Может быть, в красоте и значительности такой личности мы отыщем с вами сквозное действие и сверхзадачу цикла. То, ради чего Шуман его написал. И то, ради чего мы с вами за него взялись.

Грампластинки фирмы «Мелодия».

Вторая песня «Er, der Herrlichste von alien» — «Он прекрасней всех на свете» — построена на перекличке голоса и фортепиано. Ваша героиня в стихах описывает своего возлюбленного, восторженно, даже гимнически, а в музыке его зовет, желает. Первые мои такты — это трепет той птицы, которая взлетает. Эти взлеты слышатся то в партии фортепиано, раскрывающей внутреннее состояние героини, то в вашем голосе. Кульминация первого предложения — на ми-бемоль третьего такта, на последний высокий звук. Параллельно в левой руке у меня идет басовая мелодия, гармонирующая с ощущением трепета в начальных тактах пьесы. Пятизвуковое группето надо обязательно выпевать, это агогическое отклонение. Дальше. Что, на ваш взгляд, означает кульминация: ход на кварту си-бемоль — ми-бемоль? Это тоже гимн и зов. Она его зовет! Это призывный интервал. Тот же зов у вас в шестом такте. И такой же зов — сразу после вас — у меня в левой руке. Таким образом, в моей первой интерлюдии — мысленные взлеты героини. Си-бемоль! Птица раскрыла крылья и набирает высоту! Вторая интерлюдия — четыре такта. Я играю ваше состояние. И снова это подряд два ваших взлета — на си-бемоль и на ми-бемоль. А в конце интерлюдии я повторяю пятизвуковое группето, но, может быть, чуть более спокойно, чем в начале. Далее, обратите внимание, в первом такте соль — до — кварта. Это опять призыв! В следующем такте фортепиано ля-бемоль — ре, а вы идете еще выше, си-бемоль — ми-бемоль. Я тут же снова иду выше вас, до — фа, что дает вам возможность взять кульминацию этого подъема — фа! Ступени подъема надо очень хорошо реализовать! Но у меня в левой руке есть еще параллельно мотив, который в вашей партии не встречается. Это до — ре и фа — ми-бемоль. Это секунды того же зова и большого желания!

На ritardando появляется ход си-бемоль — ля-бекар — ля-бемоль — мотив томления, чувственности. Далее — соль-бемоль — кульминация всей пьесы на слове «Wahl». Мои синкопы усиливают и закрепляют ее. И моя интерлюдия — три полета. Полет — на ля, полет — на си-бемоль, полет — на соль. И на моей кульминации вступаете вы. Ваша фраза — это полет на do. Последние четыре такта пьесы — это как успокоение нашего полета, как бы замедление его, хотя окончательно он не прекращается.

Из восьми пьес цикла о семи можно сказать, что они счастливые. И лишь последняя — «Ты в первый раз наносишь мне удар» — трагическая. Для меня последняя пьеса проливает свет печали на все сочинение. В третьей песне «Ich kann’s nicht fassen, nicht glauben» — «Не знаю, верить ли счастью» — я слышу блуждание встревоженного сердца. Обреченность мечты о счастье. Вся моя интерлюдия готовит кульминацию на до. С начала заключительного периода у меня идут синкопы с первой кульминации — на фа, со второй — на ля-бемоль, с третьей — на до. Во всем цикле больше нет такого высокого звука! Для меня это до — мечта, куда мы стремились в своем воображении и которая разбилась. Осталась выше действительности. И та же мысль, по сути, проходит в пятой песне «Helft mir, ihr Schwestern» — «Милые сестры, сбудется скоро». Кульминация этой пьесы — соль, очень яркая, свадебная кульминация! Постлюдия — свадебный марш, но он как будто нереальный, он как будто лишь в мечтах, иначе у нас было бы форте! В этой пьесе надо очень ярко ощутить пульсацию — восемь в такте. Ритм в первом же такте — последняя ваша восьмая до моей шестнадцатой — должен быть абсолютно точным, имейте это в виду!

Елена в продолжение рассказа Важа сосредоточенно помечала что-то в своих нотах, то задумчиво, то с улыбкой.

— Шестая пьеса «St??er Freund, du blickest» — «Милый друг, смущен ты» — сложнейшая по психологическому состоянию героини. Она ждет ребенка, ждет чуда. Это трепетное, напряженное ожидание передает фортепианная партия. У меня тридцать три синкопы! Плюс восемь ваших, из которых лишь одна совпадает с моей. Восемь ваших синкоп слагаются с тридцатью тремя моими — вот что такое по напряжению эта пьеса! Только средняя часть — animato — лишена этого напряжения, но она длится недолго, всего три строчки. Перед последними вашими словами — dein Bildnis! — моя последняя синкопа! Напряжение не снимается!

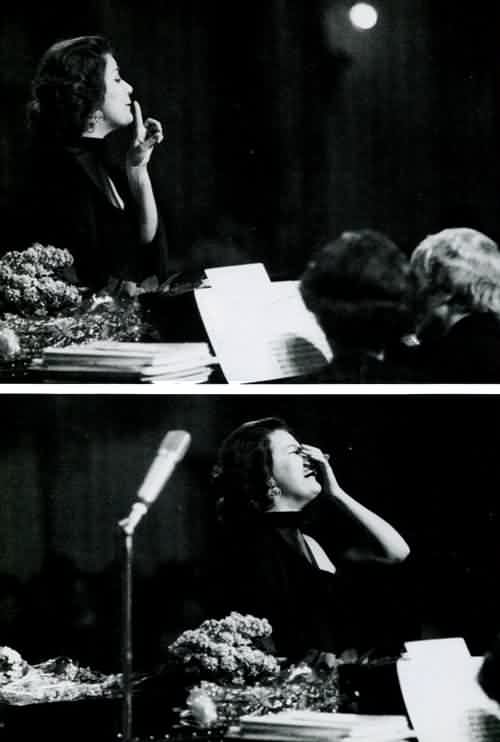

— (слева) Перед концертом.

— (в середине) Фрагмент из рабочего экземпляра цикла «Любовь и жизнь женщины».

— (справа) Большой зал Московской консерватории.

Обратите внимание, что в седьмой пьесе «An meinem Herzen» — «Нежно прильни ты к сердцу» — я это «dein Bildnis» проигрываю в конце. Вся песня — это ликующий полет. Здесь очень важно установить счет. Мы считаем на два, но вам надо в высшей степени точно петь ваши восьмые! Мой первый такт — это темп, который я задаю и который не может быть изменен. И одновременно в партии фортепиано идет активная пульсация. После ritardando темп идет еще более живой. И самый быстрый — в третьей части пьесы. Таким образом, нам с вами нужно суметь исполнить эту пьесу в трех разных темпах. Постлюдия идет медленнее. Кульминация пьесы — фа-диез во втором такте, которая усиливается в четвертом такте.

Что касается заключительной пьесы «Nun hast du mir den ersten Schmerz getan» — «Ты в первый раз наносишь мне удар», — то на сегодня я допускаю в ней плач. Может быть, это даже хорошо, что впечатлительный нервный артист отдается чувству. Но тут есть одна опасность, о которой я должен вас предупредить. Слезы все-таки приземляют романтизм шумановской музыки. Драгоценная страсть души обречена, от нее остаются лишь воспоминания, которыми живет героиня. Надо проникнуться глубиной этой печали, рассказать о ней земно, реально, но и одухотворенно, возвышенно.

В вашей партии есть еще одна большая сложность. Когда повторяется один и тот же звук, у певицы возникает тенденция вертикального исполнения. Вы всячески хотите этого избежать и ради горизонтали ускоряете темп adagio. А вам нужно именно в этом темпе сохранить горизонтальную линию! И прошу вас, восходящий ход второго и третьего такта — ре, ми, фа, — не крещендировать! Обратите внимание, что у меня в десятом и одиннадцатом тактах в правой руке фа выше вашего ре-бемоля. Это звучит, как погребальный колокольчик. Мне бы хотелось, чтобы вы непременно услышали его в общей мелодии.

И в мою постлюдию мы оба должны внимательно вслушаться. На мой взгляд, в ней заключена сверхзадача. Вы, конечно, споете шумановскую музыку по-своему, — сказал Важа. — Мне хотелось лишь немного раздразнить ваше воображение, вашу интуицию музыканта.

— Какая музыка! — воскликнула Образцова. — Нельзя спрятаться, закрыться надуманной эмоцией, такая это высота и чистота!

— (слева) Большой зал Московской консерватории.

— (справа) Перед выходом на сцену. В. Чачава, А. Чехова, Е. Образцова.

Когда мы вышли с Важа на улицу, я спросила, почему он так по-разному вступал в вагнеровскую и шумановскую музыку:

— О Вагнере — рассказ. И — пристальность, тщание, даже пугающая логика, с какой вы разлагали шумановскую музыку, выявляя неожиданные, тонкие, изысканные гармонии меж звуковым образом и смыслом. Вы были и музыкантом, и педагогом, и режиссером, и отчасти историком музыки. А дальше? Как дальше будет складываться ваша работа? Сколько еще раз вы оба будете рассматривать частности музыки с филигранной изощренностью, прежде чем поймете, что настало время «склеить» их в целое? Что тут из области ремесла, а что — из сферы интуитивно-чувственно-духовной? И когда кончается одно и начинается другое? Как вы чувствуете себя в этом сотворчестве — два человека, со своим суверенным миром чувств, со своим отношением к музыке, со своим жизненным опытом, взглядом на мир?

Выслушав, Важа сказал:

— Сегодня я плакал. И знаете почему? — Он снова вынул из сумки уже знакомую мне тетрадку шумановских нот. — Я попал под дождь, и они намокли, испачкались синим от синей обложки. Шуман в кляксах, представляете!

Его лицо выражало страдание.

Вспомнилась строка из письма Жорж Санд о Шопене: «У него была обостренная чувствительность; загнувшийся лепесток розы, тень от мухи — все наносило ему глубокую рану».

Тень от мухи!

Он предложил:

— Посидим, а? Я устал.

И мы пошли в сквер на Патриаршие пруды и сели на скамью, мокрую от дождя.

— Если нормальная психика — это полное отсутствие нерва и чрезмерная уравновешенность, — продолжал он, неким косвенным образом развивая свою мысль, — то, знаете, на мой взгляд, она не нужна исполнителю. Иногда я думаю: почему любишь Гамлета? Почему любишь Дон Кихота? Да, это гениальные и вечные персонажи! Но разве в каждом человеке не должен жить Гамлет или Дон Кихот! Хоть частица их! Если в человеке нет хотя бы сотой доли Дон Кихота, он ненормальный, я считаю.

— По-моему, у вас с этим все обстоит благополучно, — сказала я.

За год, что мы были знакомы, я могла в этом убедиться.

— Знаете, если говорить честно, вся моя жизнь — сплошные сумасбродства, — продолжал он.

— Какие, Важа? — спросила я.

— Много, много делал я аффектированных шагов!.. Но с Образцовой я понял, что должен быть очень даже нормальным. В смысле — строгим, собранным, критикующим. Должен иметь холодную голову, да!

— А что вы имели в виду, говоря о своих аффектированных шагах?

— Мои бесконечные перебежки… В музыкальной школе я уже играл сольные концерты! И с симфоническим оркестром тоже уже играл. Генрих Густавович Нейгауз хотел взять меня в свой класс в Московскую консерваторию. Но я поступил в Тбилисский театральный институт. Наши музыканты были настолько удивлены, что дали туда команду «зарезать» меня. Но я сдал все экзамены на пятерки и был принят. Когда меня спросили, почему я решил стать актером, я ответил: «Я хочу быть разным». А через полгода мне там стало скучно. И я ушел из института в Театр имени Марджанишвили. Потом снова вернулся в театральный институт. Так что восемь томов Станиславского и письма Немировича-Данченко — это то, над чем я голову ломал как актер, а не просто так прочел.

Концерт в Большом зале Московской консерватории.

— А дальше?

— После четырехлетнего перерыва я вновь вернулся к музыке — поступил в консерваторию. Природная эластичность пальцев была такой, что перерыв не отразился на технике игры. Консерваторию я окончил за четыре года вместо положенных пяти лет. И стал работать педагогом в Тбилисской консерватории и концертмейстером в оперном театре.

— Обрели профессию, в которой наконец соединились музыка и театр?

— А главное, с разными певцами я мог быть разным.

— Ну а теперь, когда Образцова у вас одна?

— Я горд, что выступаю в ансамбле с такой певицей. Я люблю, когда человек ярко, дерзко действует в искусстве. И мы учим новое. Или повторяем старое. Все равно приходится начинать с азов. Поэтому она каждый день разная и неожиданная, а с ней и я становлюсь разным. Но что значит быть разным? Я прихожу на урок готовым как пианист, как музыкант и как человек. Ведь жизненный опыт — это не просто красивые слова. У меня есть свое отношение к музыкальному произведению. У меня есть что предложить певице. Но на уроке нужно все это как будто забыть. Урок надо провести импровизационно. Я ничего не навязываю Образцовой. И не каждый день веду с ней такие долгие разговоры, как сегодня. Иногда даешь намек, она подхватывает и развивает по-своему. И я тут же ловлю то, что нашла она, то, что присуще ее голосу, ее взгляду. Я могу что-то подсказать, привести какой-то пример, который может раздразнить ее воображение. Иногда мы спорим, конечно. Образцова говорит, что я рычу. Но думаю, что я нашел в ней что-то родственное. И чем лучше я подготовлен, чем больше знаю о композиторе, о произведении, тем легче мне импровизировать. И наоборот. Если я чувствую, что не могу импровизировать, значит, я пока мало знаю. У Образцовой дар импровизации огромный. Я считаю, высший дар в творчестве — это дар импровизации на сцене. Только самые великие так умеют. Но есть и одна опасность. Импровизировать — да. Но музыкальный текст должен быть выучен абсолютно. На сто процентов. Вот почему, как я вам уже однажды говорил, для меня психологически важно, что я занимаюсь не со знаменитой певицей — «звездой», которая уверовала в то, что достигла последней степени совершенства, а с человеком вечно неудовлетворенным, ищущим. Ведь досценичную работу надо выполнять с беспощадностью к себе. И к Образцовой я предъявляю те же требования, что к студентке консерватории. С той разницей, что ее дарование, богатейший мир ее интуиции, ее музыкальная мысль преобразят все по-своему.

Концерт в Большом зале Московской консерватории.

Концерт в Большом зале Московской консерватории.

— А в чем ваши требования?

— Прежде всего надо раскрыть музыкальный текст по возможности так, как автор написал. Надо быть очень внимательным к ритму, к темпу произведения. Но это легко сказать: установить точный темп. А на деле, знаете, это не так просто. Потом обязательно надо шлифовать интонацию. В узком смысле — это высота звука. Надо петь не выше и не ниже. Но есть интонация и более сложная, это интонация целого. Большого вокального цикла. Или маленького романса. Возьмите романсы Чайковского. Сколько там недосказанного, сколько такого, что не есть дважды два!.. Романс длится одну-две минуты. Но его содержания иногда может хватить на четыре акта оперы.

— Насколько я понимаю, все, о чем вы говорите, относится и к вокальному ремеслу?

— Когда воссоздаешь музыку, тут многое из области ремесла. Это верно. Дикция тоже входит в понятие ремесла. Певец может обладать хорошей дикцией, но какие-то слова произносить неверно. Надо добиться, чтобы дикция соединилась у него с правильным литературным произношением независимо от того, на каком языке он поет — русском, французском, немецком или испанском. И наконец, самое важное требование к певцу — это правильная вокализация. Эталон классического пения — музыка семнадцатого-восемнадцатого веков. Но попробуйте петь так Свиридова! Вокализировать Свиридова, как Вивальди! Это же будет смешно! Но и музыка Свиридова требует от исполнителя правильной вокализации и хорошо поставленного звука. Отыскать ту вокализацию, которая нужна для данного композитора, — труднейшая задача для певца.

После концерта.

— И концертмейстер должен ему в этом помочь?

— Искусство концертмейстера — это, знаете ли, сложный комплекс. Во-первых, надо играть хорошо. Плохой пианист не может быть хорошим концертмейстером. Это абсолютно исключено. Второе — надо быть хорошим ансамблистом. Уметь устанавливать контакт с разными певцами, с разными индивидуальностями. Мне повезло, потому что с первых концертмейстерских шагов я работал с известными певцами нашей республики: Медеей Амиранашвили, Нателой Тугуши, Цисаной Татишвили, Ираклием Шушания, Ревазом Какабадзе, Ламарой Чкония, Тенгизом Мушкудиани, Зурабом Соткилава, Нодаром Андгуладзе, Маквалой Касрашвили и другими. Но в ансамбле можно себя и потерять. Считаясь главным образом с индивидуальностью певца, можно себя отодвинуть в тень. А вот этого делать ни в коем случае нельзя! В музыке не может быть так: вокальная партия — это главное, аккомпанемент — это вторая партия. И когда говорят, что надо играть тише и не мешать солисту, это просто плохое ремесло. Музыке оно не нужно. В аккомпанементе всегда есть и сольный эпизод, и сопровождающий, и чисто ансамблевые моменты. Даже когда в концерте играешь одного и того же автора, нужна такая гибкость, чуткость, понимание миллиона оттенков музыки! К примеру, Образцова поет в концерте романс Рахманинова «Сирень», а следом — «Отрывок из Мюссе». «Сирень» — маленький шедевр. Его звукопись, как акварельная импрессионистская дымка, в которой словно передано дыхание сирени. В этой аккомпанирующей дымке идет вокальная мелодия. Пианисту нужно сыграть именно дымку, не потеряв ни одного звука, а не что-то плотски реальное, иначе необычайно тонкий, совершенный и хрупкий романс разрушится. Образцова удивительно чутко вслушивается в мои вступительные, вся навостряется и сама вступает так осторожно, чтобы голосом эту дымку не нарушить. «Сирень» — это рассказ о счастье, которое ждет молодое существо. А «Отрывок из Мюссе» — это крик трагического одиночества. Исполнять этот романс — как будто включить штепсель, ток сразу проходит! С первого моего пассажа, с первой октавы включается этот ток! И так же включается певица! Представляете, какую податливую психику нужно иметь, чтобы в считанные секунды перестроиться вокально и по настроению от «Сирени» к «Отрывку»! Состояние предельной боли от одиночества передается во взвинченной, нервной пульсации.

После концерта.

Если сосчитать, в такте проходит шесть раз по четыре. Мне как исполнителю нужно не просто сделать эту пульсацию формально точной, но передать в ней психическое состояние нашего героя. Состояние, которое мы должны сделать своим. Я говорю «мы», потому что участвую в создании этого образа, как и певица. При этом Образцова в своей вокальной партии должна чисто и ровно петь восьмые, не утрачивая предельного нервного возбуждения. Она должна все время как бы вслушиваться в тихие, глубинные звучания больной души, больного исстрадавшегося сердца, таящие в себе скрытые форте, которые всплескивают иногда, как вскрики. Она передает боль, удерживая ее волевым напряжением. Иначе волна чувства может захлестнуть и романс получится истерическим. Этого не должно быть ни в коем случае. Тогда это плохо. Тогда это не Рахманинов.

Значит, ансамбль прежде всего! Пианист, ансамблист — это то, что вы видите и слышите на сцене. Но есть еще третий момент — наиважнейший. Это умение работать с певцом. Надо понимать голос, надо понимать психику певца, его индивидуальность. Тем более если это голос Образцовой! Ты имеешь право называться концертмейстером, если доказал, что можешь работать с певцом. Только тогда!

После концерта.

— Теперь я понимаю, почему вы говорили, что в работе с Образцовой надо иметь холодную голову. В самом деле, вы ей предложили спеть вагнеровские песни на стихи Матильды Везендонк в сопрановой тональности, как это написано у Вагнера. Боже упаси, сорвет голос, что тогда!

— Холодная голова мне нужна не только для этого. Хотя и для этого тоже! Что касается вагнеровского цикла, то я был абсолютно убежден, что она споет его так, как Вагнер написал. Иначе не было бы смысла за него браться. Я не каждый день говорю Образцовой комплименты. Наоборот, вам со стороны даже может показаться, что я к ней чрезмерно суров. Но я-то хорошо знаю, что в вокальной технике она достигла больших высот. Она с легкостью берет предельные верхние ноты. А «низы» у нее, каких ни у кого нет. Песни на стихи Матильды Везендонк она споет замечательно. Мы, конечно, много будем работать. Но она споет их с легкостью. Это в полной ее власти, я знаю.

— А почему вы рассказали Образцовой о любви Вагнера к Матильде? Вы думаете, она не знала, кто такая Матильда Везендонк? В ее библиотеке есть книга писем Вагнера, она читала статьи Томаса Манна о нем…

— Ну и что — что читала! Я сам сплошь и рядом советую студентам: почитайте то, почитайте это. Культурный музыкант должен знать все, что написано о произведении и вокруг него. Но прочесть — это одно, а исполнить — совсем другое. Можно и не прочесть и очень хорошо исполнить. И можно прочесть и спеть средне. Главное, любым способом раздразнить свое воображение. И трудно сказать, что именно тебя раздразнит? Надо искать творческие манки, по Станиславскому. Иногда что-то в биографии композитора вдруг зацепит! А тут Вагнер, его любовь к Матильде. И муж Матильды — не грубый ревнивец, а благородный, великодушный человек. То он дарит Вагнеру дом, то покупает у него «Кольцо Нибелунга», чтобы были деньги на жизнь в Париже. Покупка «Кольца» — это же замаскированный способ материальной поддержки! А в Париже Вагнер пишет «Тристана и Изольду», увековечивая в музыке свою любовь к Матильде.

Е. Образцова и В. Чачава.

— В любовном треугольнике легенды о Тристане и Изольде есть еще король Марк, муж Изольды, — сказала я. — Фигура удивительная по психологизму для культуры средневековья, когда родилась легенда. Отношения между героями сложны и глубоки, в них есть тайна. Эта тайна и в характере короля Марка. Ведь, по легенде, он любит этих любовников, Тристана и Изольду, обманувших и оскорбивших его. Он благороден и великодушен, добр и душевно широк. Чем не Оттон Везендонк! Может быть, в таком допущении что-то есть! Легенда о Тристане и Изольде пережила свое время. Она моделирует человеческие отношения. Поэтому она универсальна, вечна.

— Может быть! — согласился Важа. — Почему нет!..

— Важа, вы говорите: главное — раздразнить воображение. А как вы раздразниваете свое воображение, прежде чем приходите к Образцовой? Шумановский цикл «Любовь и жизнь женщины», к примеру. Как вы работаете над ним один, когда вас никто не видит?

— Когда говоришь о Шумане, это тот случай, что не знать его фортепианных вещей нельзя. Шуман в фортепианных и вокальных своих сочинениях очень цельный. Еще студентом консерватории я играл сольный концерт из произведений Шумана — «Крейслериану», «Фантастические отрывки», «Карнавал». Но теперь, когда я снова взялся за Шумана, надо сидеть за роялем и снова часами играть. Это главное. Играть и думать. Надо знать тех писателей, которых любил Шуман и которые сыграли определенную роль в его жизни. Но сказать, что я полюбил Шумана, потому что прочел произведения Гофмана, тоже неправда. Я Гофмана, может быть, люблю потому, что его любил Шуман. Без Шумана я, может быть, прошел бы мимо Гофмана. А теперь Гофмана я воспринимаю через музыку Шумана. Ведь в ней витает дух Крейслера. «Крейслериана» в конечном счете автобиографична и для Шумана. Этот гофмановский музыкант, импульсивный, неуравновешенный, страшащийся серости, обыденности, — любимый герой Шумана. И, думаю, так же любима им героиня цикла «Любовь и жизнь женщины». Простую историю своей жизни она рассказывает возвышенно. И в первом же звуке, в первом же прикосновении к клавиатуре это должно чувствоваться…

— Разбирая с Образцовой этот цикл, вы оперировали понятиями «системы» Станиславского: «сквозное действие», «сверхзадача», «второй план». Вы хотите сказать, она воссоздает музыкальные образы по «системе» Станиславского?

— Такая богатая интуиция, как у нее, и такая система чувств создают свои исполнительские законы. Но если бы Станиславский был жив и пришел на концерт Образцовой, он сказал бы свое: «Верю!» Я в этом убежден.

— Но тогда почему вы с ней все-таки стараетесь работать по «системе»?

— Потому что отыскать секрет каждого произведения очень трудно. Трудно ответить на вопрос: кто герой или героиня? Когда, где происходит действие? Почему герой поет одно, а думает о другом? А это и есть «второй план»… Вчитаться в текст, понять его смысл и захотеть донести — значит, на мой взгляд, понять все тонкости чувства, все оттенки видения. Но при этом видимое никак не должно заслонять от нас сущее. А как часто бывает, что певцы не понимают, о чем поют. Они именно видимое принимают за сущее. Когда я только начинал, одна большая певица объясняла мне, как она исполняла романс Чайковского «Средь шумного бала». Возможно, она пела по-другому, но рассказывала так: на бал пришел светский человек, как Онегин, и несколько иронически, полушутя-полусерьезно оглядывает в лорнет кружение в вальсе. Уже тогда я был поражен, неужели можно так трактовать этот романс, одно из самых интимных и хрупких высказываний Чайковского! Потом я слушал его в записи, в исполнении Собинова и других певцов. У Собинова, конечно, и намека нет на Онегина с лорнетом. Но многие певцы удивляли меня тем, как быстро они поют, будто изображают бал реально. Чувствуется даже светская атмосфера и актерские переживания по поводу «мирской суеты». Романс действительно написан в ритме вальса, но разве это главное, если вдуматься! О каком кружении в вальсе может идти речь? О каком лорнете, позвольте! О чем романс? Кто его герой? И я играл, и сам пел, и думал, думал… Ведь герой одинок, он рассказывает о своей тоске по любви, по той же незнакомке. Вот сокровенное! И бал видится ему в мечтах, в грезах… Ведь вальс какой-то нереальный, нетанцевальный. В музыке идет минорная, грустная мелодия, она то поднимается, то опадает, как волны. Герой думает: да, я мог бы ее полюбить, эту прекрасную незнакомку, мог бы быть счастлив, но я одинок. Романс нельзя петь от лица страстно влюбленного человека. Этого нет у Чайковского. И если певец это не понял, он поет про бал. И спасибо, если этот бал не слишком шумный.

— А как, на ваш взгляд, Образцова поет романс?

— Образцова поет тоску по любви. Но самый бал она все-таки видит реально. Поэтому, когда дело доходит до бала, я иду на бой, — сказал Важа. И даже не засмеялся.

Затем он поднялся, сказал, что спешит в консерваторию. Он вел там классы концертмейстерского мастерства и ансамблевого пения.

Мы простились.

Важа мог плакать от того, что дождь замарал кляксами шумановские ноты. Не боялся выглядеть слабым, сентиментальным, не боялся выказать обнаженность души, чувства.

Этическая сила музыки, казалось, оградила его от всего житейского. Но как бескомпромиссен он бывал, когда дело доходило до работы, какую проявлял волю, характер, отстаивая то, в чем был убежден. Он всегда говорил то, что думал. Всегда оставался самим собой. Не умел притворяться, не умел быть дипломатом.

Однажды знакомый певец пригласил его на концерт, оставив два билета на лучшие места. Спев романс или арию, певец незаметно взглядывал, как Важа реагирует. А тот даже не хлопал. Лицо его опустело, взгляд сделался рассеянным, невидящим. Казалось, певец вообще перестал его интересовать.

— Он поет так благополучно, что не вызывает даже протеста, — сказал Важа после концерта. — Упитанный человек сытно пообедал, душа его не замутнена никакими страданиями, ум не занят проклятыми вопросами, дом у него полная чаша, и он нам, видите ли, попел Чайковского! И эта таперша за роялем! — застонал он, вспомнив пианистку. На концерте она особенно терзала его слух.

В другой раз он спросил:

— Почему Мария Каллас считала, что роль Тоски совсем не так уж и хороша? В первом акте это, мол, просто нервная особа или что-то в этом роде. Вам не кажется, что это неверно? — Важа имел в виду интервью Каллас в книге, вышедшей о ней в издательстве «Прогресс». — По-моему, Тоска — просто грандиозный образ! Второго такого нет во всей оперной литературе! Она любит Каварадосси и отказывается стать любовницей Скарпиа! Кто такой Каварадосси? Художник! Такой, как я! А Скарпиа рядом с ним? Это же тиран, злодей! И Тоска остается верна своему художнику. И плюс ко всему убивает Скарпиа! Ничего себе нервная особа, скажу я вам!

Лава темперамента кипела в каждом его слове, когда он рассуждал о Тоске и художнике Каварадосси. Он, как и Образцова, об оперных персонажах говорил как о живых людях. Они у него сходили из сфер условности. И Каварадосси стал мне тем более дорог, что Важа сравнил его с собой…

Георгий Васильевич Свиридов, узнав Важа ближе, полюбил его со всей нежностью. Он не раз говорил: «Я мечтаю, чтобы вы, а не я играли мою музыку». И — Образцовой: «Чачава — маэстро глубокий и интеллигентный. И знаете почему? Он вырос на дрожжах хорошей литературной среды…»

Отец Важа — известный грузинский писатель Николоз Чачава.

— В нашем большом доме на Авлабаре все читали. Обычно чтение затевали дедушка и папа. Дедушка был романтической натурой. В юности все мечтал о Венеции, хотя всю жизнь прожил в Тбилиси. Он и папа составляли два интеллектуальных центра семьи. Оба притягивали к себе интересных людей. В нашем доме часто бывали писатель Акакий Белиашвили, критик Бесо Жгенти. Поэт Симон Чиковани воспитывался в нашей семье. Они с отцом были, как братья.

И Важа «шел на бой» с Образцовой и по частностям музыки и по сути.

Но Образцова потому и была Образцовой, что принимала этот бой. Она делала, может быть, самое трудное — отыскивала новое, свое в полемике с собой.

В ту весну она записала с Важа пластинку романсов Чайковского. И это одновременно с тем, что она учила вагнеровские песни на стихи Матильды Везендонк, шумановский цикл «Любовь и жизнь женщины». Разучивала Адальджизу из «Нормы». Повторяла Шарлотту и Кармен к гастролям в «Метрополитен-опера» и Венской опере.

«География музыкального чувства» (Ромен Роллан), или то, что педантичное музыковедение называет «широтой диапазона», было у нее безгранично. А дарование позволяло воссоздавать музыку разных эпох, композиторов, стилей.

И эта весна вовсе не была исключением.

Год спустя я наблюдала их уроки, когда Образцова учила цикл Мусоргского «Без солнца», «Маленькую мессу» Россини, партии Розины в «Севильском цирюльнике», Любавы в «Садко» к открытию сезона в Большом театре, Маддалены в «Риголетто», готовясь записывать пластинку в Вене с оркестром под руководством выдающегося дирижера Карло Мария Джулини. Повторяла вокальный цикл Прокофьева на стихи Анны Ахматовой, песни Де Фальи, Гранадоса и многое другое.

Важа снимал с пюпитра одни ноты и ставил другие, давая ей маленькую передышку меж музыкой и музыкой.

Перед записью пластинки или концертом они обычно повторяли то, что ей предстояло петь.

Так было и с романсами Чайковского.

Сладостным, молодым голосом начинала она романс «Уж гасли в комнатах огни, благоухали розы». И завороженно, сомнамбулически, бесплотно, как бы тенями слов продолжала: «Двурогий месяц наводил на нас свое сиянье, я ничего не говорил, боясь прервать молчанье…»

Любава. «Садко». Большой театр, 1979.

Любава. «Садко». Большой театр.

В роли Садко — В. Атлантов.

Важа поправлял:

— В первой музыкальной фразе у вас нет целостности.

— Разбиваю фразу словами, — соглашалась она.

— И прибавьте темп во второй, иначе будет уже не образ, а топтание. Все время помните: зерно романса — боязнь «прервать молчанье».

Она пела «Кабы знала я, кабы ведала».

— Сегодня мне это понравилось, — говорил Важа. — Тем не менее вы поете «кабы ведала». А мне хочется, чтобы вы тянули: «кабы ведала-а-а…» Как в русских причитаниях. Вот этого у вас нет, как хотите!

— Наконец я поняла, чего ты от меня хочешь! А то: «Елена Васильевна, я хочу от вас причитаний!»

— «Нам звезды кроткие сияли…» — пела Образцова.

Важа говорил:

— Мне было скучно на этом романсе.

— Аромата нет, — соглашалась она. — Доложила ноты, и все. — И после минутного раздумья: — Это надо петь старым голосом.

— Старым не надо, — говорил Важа.

— Нет, старым, усталым. А молодость — в следующей строке.

Перед тем как начать «Я ли в поле да не травушка была», она сказала:

— Первые два куплета героиня поет машинально, отупело. Сидит у окна, зареванная, с опухшими губами. Сегодня так поет. И завтра будет то же самое. А кульминация — выдали за старого да немилого!

— Интонация первых куплетов — стоячая, — соглашался Важа. — А то будет не взрыв, а истерика. Истерики не должно быть.

Образцова пела «да с немилым, седым повенча-а-али…», растягивая слог, насыщая долгое «а» жутью, протестом, сиянием угрозы. И когда протест меркнет, сникает, вырывается стон: «О-ох, ты горе, мое горюшко…»

Красота темных нижних нот Образцовой диковатая, дьявольская, горько-гортанная.

Это краски предельного состояния души, страсти.

В них есть что-то от Врубеля и Достоевского.

«Садко». Большой театр.

Слышишь это и в «Песне цыганки»: «Поминай, коли другая, друга милого любя, будет песни петь, играя на коленях у тебя!» И в романсе «Нет, только тот, кто знал свиданья жажду, поймет, как я страдал и как я стражду».

Сидишь на уроке в ознобе мурашек, и даже жалко бывает, что Важа, музыкант до мозга костей, не может так свободно отдаться чувству, слышит какие-то огрехи, поправляет.

Правда, иногда и он скажет:

— А все-таки автор «Пиковой дамы» чувствуется!

Так Образцова получала комплимент от своего маэстро окольно, через Чайковского.

В начале семидесятых годов подлинными событиями в музыкальной жизни становились ее монографические концерты, посвященные творчеству либо Чайковского, либо Рахманинова, либо Мусоргского. Концертные программы, за которые Образцова была удостоена Ленинской премии, как и за исполнение Фроськи в «Семене Котко», Кармен, Азучены в «Трубадуре». Это был настоящий театр одного актера — столько жизней она проживала! За вечер она исполняла двадцать — двадцать пять романсов.

— А теперь, когда ты возвращаешься к этим произведениям, приходится ли в них что-то переосмысливать? — спросила я. — Менять отношение к героям? Или ты поешь их так же, как и несколько лет назад?

— Петь одинаково вчера и сегодня нельзя, — отвечала она. — Это значит топтаться на месте. За эти годы изменились мой голос, техника пения. Мои взгляды на жизнь, на музыку. Изменилась я сама. Я строже, взыскательнее стала относиться к себе. Раньше музыка бывала поводом пережить что-то самой, поводом для самовыражения. Мне хотелось сказать публике: смотрите, что я могу сделать, какой у меня голос! А теперь я хочу раствориться в музыке, слиться с той или с тем, от лица кого я пою. Хочу, чтобы человек, который купит пластинку романсов Чайковского, не видя меня, моей мимики, жестов, увидел бы героев в моем голосе.

— Об этом ты писала в дневнике: «Музыку нельзя изображать»?

— Верно.

— Как-то ты уже рассказывала, что никогда не поешь «просто так». Что должна знать, чем жил композитор, когда писал то или иное произведение, кому решил его посвятить, кого любил, что заставляло его страдать, сомневаться. Поэтому стараешься прочесть о композиторе все, что можешь достать. Что тебе дала, к примеру, литература о Чайковском?

— В моей библиотеке есть переписка Чайковского с фон Мекк издания «Academia», воспоминания Модеста Ильича о Петре Ильиче, критические статьи Чайковского, которые меня поразили. О, как критик он был суров! Он камня на камне не оставлял от своих противников. Он издевался над исполнителями, когда итальянцы привезли в Петербург «Трубадур». Но особенно меня потрясла переписка Чайковского с фон Мекк. Она охватывает тринадцать лет жизни композитора, и вне ее не понять его личность, его творчество. Исследователи пишут, что у Чайковского с фон Мекк была духовная близость. Я этого не почувствовала, хотя фон Мекк его любила и почитала. Эта переписка произвела на меня сильное и сложное впечатление. Я после год или полтора не могла даже петь его музыку. Чайковский для меня глубокий и тяжелый композитор. Герои его романсов живут воспоминаниями о жизни. У них все эмоции в прошлом. А если говорить о героях Рахманинова — это натуры страстные, порывистые, умеющие любить глубоко и жертвенно. Натуры, которые сильно чувствуют каждое мгновение жизни. Чувствуют радость бытия. И хотя Рахманинов рассказывает не только о счастливых мгновениях, но и тяжелых, одиноких, его герои живут и чувствуют сиюминутно. И это мне очень дорого. Я лирик по натуре. И Рахманинов утоляет мою тоску по лиризму. Поэтому я пою почти все романсы Рахманинова. И я могу их петь всегда, у меня не наступает пресыщения.

Я напомнила ей о ее недавнем споре с Важа по поводу рахманиновского романса «В молчаньи ночи тайной». Образцова всегда пела его, как элегию. А Важа говорил:

— Не робкая эта вещь! Это должна быть бомба!

— Ты в музыке слышишь страсть, — возражала она. — Героиня видится тебе жгучей женщиной. А я воспринимаю ее хрупкой, трепетной, а весь романс — интимным. «Шептать и поправлять былые выраженья речей моих с тобой, исполненных смущенья…». Когда человек один и вокруг ночь, я думаю, он не может кричать о страсти. Последняя строка — «И в опьянении, наперекор уму, заветным именем будить ночную тьму» — как бы вырастает из одиночества ночи.

Ю. И. Симонов, Е. В. Образцова, И. С. Козловский.

— Рахманинов положил на музыку стихотворение Фета, — говорил Важа. — А помните, что о Фете писал Лев Толстой? «Откуда у этого добродушного толстого офицера… такая непонятная лирическая дерзость, свойство великих поэтов?» От несчастной любви. Возлюбленная Фета Мария Лазич трагически погибла. И стихи Фета — это обращения к ней. В стихах поэт преодолевает смерть. Он заявляет о смерти: «Покуда я дышу — ты жизнь моя, не боле». Вы так хорошо чувствуете слово, стихотворение, вы должны услышать эту лирическую дерзость и в музыке. Романс нельзя петь элегически!

— Важа, я слушаю тебя и думаю: это мужской способ восприятия музыки, более кипучий, страстный. — И повторила: — А я лирик, романтик.

— Мне ученица Рахманинова рассказывала, что он бывал неумолим, когда делалось что-то не так, — настаивал Важа.

— Нет, Рахманинов бы меня любил! — сказала она.

Так они препирались. И в конце концов сошлись на том, что на концерте она споет, как хочет он.

Но когда они встретились на другой день после концерта, Образцова сказала:

— Вчера я пела не свое. И мне было больно.

— Я это почувствовал, — сказал он. — Мне тоже было больно. Мимолетный этот эпизод поразил меня. Я спросила, почему она уступила, когда Важа не согласился с ее трактовкой музыки. И чьей? Рахманинова!

Репетиция Девятой симфонии Бетховена. 1976.

Т. Милашкина, Е. Образцова, А. Масленников, Е. Нестеренко.

Дирижер Ю. Симонов.

— Важа иногда ставит под сомнение мое видение, чувствование музыки, — ответила она. — Но я не хочу отрицать сразу то, что он мне предлагает, потому что он — большой музыкант. И потому, что я сама теперь ставлю под сомнение многое из того, к чему я когда-то пришла и к чему привыкла. Я абсолютно не упряма. Слушая Важа, я думаю: а может быть, он мне скажет что-то новое? Но чтобы чужое стало моим, меня надо убедить. Ведь свое я когда-то мучительно отыскивала. Не всегда так бывает, что встанешь к роялю и тебя осенят гениальные идеи. Помню, как мучил, изводил меня романс Чайковского «Снова, как прежде, один». Мне не давалась интонация романса. Был праздничный вечер, город был иллюминирован, по улицам ходили толпы народа. А во мне звучало: «Снова, как прежде, один, снова объят я тоской…» И я до такой степени измучилась этой музыкой, что ушла из дому, бродила по городу, забрела далеко-далеко, где уже не сияли гирлянды лампочек, где не было толпы. Я увидела кладбище, темнеющее в густых сумерках. И хотя было страшно, вошла в ворота и долго пробыла там одна. Меня окружал вечный покой другого мира, к которому сияющий огнями город как будто не имел отношения. И там я нашла интонацию, нашла, как мне спеть это: «Все, что творится со мной, я передать не берусь. Друг, помолись за меня, я за тебя уж молюсь». И я ничего не изменила, когда мы записывали романс на пластинку.

— Да, Чачава говорил, что этот романс нравится ему больше всего. «И хотя я сам играю, — говорил он, — все знаю, я думал: это жизнь, настоящая жизнь!»

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

Начало августа 1978 года

Начало августа 1978 года Как странно, что моя последняя запись по «Сталкеру», сделанная год назад, заканчивается предположением Тарковского: «Представляешь, если у меня будет брак…» Тогда он говорил всего об одном кадре, в который были вложены гигантские усилия. Что же

19 августа 1978 года

19 августа 1978 года Андрей (он теперь и художник фильма) начинает разговор: «Володя, вы были на первой электростанции? Помните ее внешнюю фактуру? Бело-серая такая, шелушащаяся. Но учтите, что водяные краски нельзя использовать, они не держат цвет, становятся тухлыми. Нужна

1978

1978 «Все силы даже прилагая» (А. Пугачева – Е. Евтушенко),«Ты возьми меня с собой» (А. Зацепин – Л. Дербенев),«Песенка первоклассника» (Э. Ханок – И. Шаферан),«Мама, я уезжаю» (А. Пугачева – О. Милявский),«Эти летние дожди» (М. Минков – С. Кирсанов),«Все могут короли» (Б. Рычков –

1978

1978 9 января в широкий прокат вышел «рашен-вестерн» Владимира Вайнштока«Вооружен и очень опасен». Как мы помним, композитором фильма был Георгий Фиртич, а тексты к песням написал Владимир Высоцкий. Всего в картине звучало четыре песни: «Живет живучий парень Барри»,

1978

1978 «Не отрекаются, любя» («ЗД» – 5-е, 1-е – 1 месяц)«Все могут короли» («ЗД» – 6-е, 5-е, 9-е)«Песенка про меня» («ЗД» – 10-е, 9-е, 6-е, 4-е, 2-е, 1-е — 2 месяца)«Сонет Шекспира» («ЗД» – 1-е – 2 месяца, 2-е, 3-е, 1-е)«Песенка первоклассника» («ЗД» – 6-е)«Приезжай» («ЗД» – 10-е)«Ты возьми меня с собой»

ЧАСТЬ 1. Мордовия — Россия Глава 1. 18 апреля 1978 года. Лагерь ЖХ 385-19

ЧАСТЬ 1. Мордовия — Россия Глава 1. 18 апреля 1978 года. Лагерь ЖХ 385-19 Партия игры с капитаном Зиненко. Гамбит ХейфецаСегодня на заводе получен полный расчет: я больше не сверлильщик. Значит, завтра, за три дня до окончания лагерного четырехлетнего срока, меня отправят на этап-

10 сентября 1978 года

10 сентября 1978 года — Я вот зачем тебя позвала, — говорит Кипса. — Я решила сделать выставку своих картин. Здесь, на даче. А что? Будут приходить, приезжать… Пойдем, я тебе покажу!С помощью двух палок-костылей она ковыляет в бывшую гостиную, где стоят две неубранные тахты и

Октябрь 1978 года. Эль-Маади, пригород Каира

Октябрь 1978 года. Эль-Маади, пригород Каира У Маркова получилось то, что и должно было получиться при его активной работе. В 1977 году он уехал представителем Минвуза СССР в Египет. В его распоряжении было 180 преподавателей и два учебных центра. Шел второй год пребывания

Бегин Менахем 1913–1992 премьер-министр Израиля, лауреат Нобелевской премии мира 1978 года

Бегин Менахем 1913–1992 премьер-министр Израиля, лауреат Нобелевской премии мира 1978 года Менахем (Вольфович) Бегин родился 16 августа 1913 года в Брест-Литовске. Его отец был секретарем брест-литовской еврейской общины, одним из первых в городе примкнувшего к сионизму –

Январь 1978 года

Январь 1978 года Двухсотый сезон в «Ла Скала» стал праздником музыки во всем мире. По «Интервидению» передавали вердиевские оперы. Мы слышали замечательных певцов, хор и оркестр «Ла Скала», дирижировал Клаудио Аббадо. Прекрасные, горячие спектакли шли в зале, накаленном

Апрель 1978 года

Апрель 1978 года После долгого перерыва я шла к Образцовой домой, и первое, что услышала, войдя в ее комнату, был голос Важа.— Вы не триоли поете, а какую-то свободную фразу. Запомните, свобода может прийти лишь при идеальной точности. И потом, вы вдруг умилились неизвестно

Июнь 1978 года

Июнь 1978 года Образцова сказала, что Георгий Васильевич Свиридов приглашен выступить с авторским концертом. И они начинают готовиться с завтрашнего же дня. Действительно, назавтра композитор прислал за ней машину и она поехала к нему за город, захватив Важа и меня. Через

1978

1978 Усенародная памяць У непрыкметнай лясной вёсачцы каля вялікай беларускай ракі жыве не старая яшчэ жанчына. У яе добрая, адбудаваная ў пасляваенны час хата, якая некалі рознагалоса гучала дзіцячымі галасамі. Цяпер тут цішыня. Невялікая гаспадарка, і вольны час