Глава шестая

Глава шестая

1

«…Начались заботы о налаживании транспорта для „Пролетария“. Разыскивали старые связи… Стали звать за границу из России нашего „спеца“ по транспортным делам, Пятницкого… наладившего в свое время очень хорошо транспорт через германскую границу. Но пока ему удалось уйти из-под слежки, из-под ареста, перебраться через границу, прошло чуть не восемь месяцев. По приезде за границу Пятница пробовал наладить транспорт через Львов, но там устроить ничего не удалось. Осенью 1908 года он приехал в Женеву. Сговорились, что он опять поселится там, где жил раньше, в Лейпциге, и будет налаживать транспорт опять через германскую границу, восстановит старые связи…»

Н. К. Крупская. Воспоминания о Ленине

2

Да, так все и было. Выехав из Москвы в середине марта 1908 года, Осип лишь в ноябре попал в Женеву: труден и извилист был путь туда…

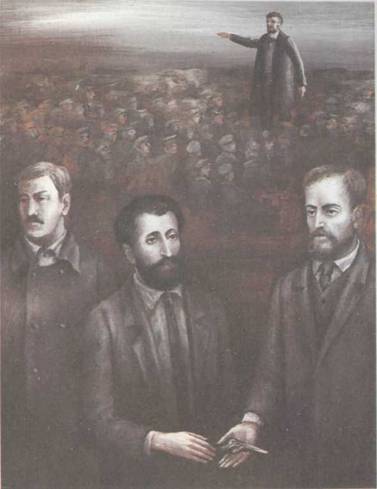

Потом, много спустя, когда эти месяцы скитаний и мытарств остались позади, он поддался однажды на уговоры Крупской и в кругу самых близких людей (Ленин был, и Дубровинский, и Виктор Таратута, бывший тогда секретарем Заграничного бюро ЦК) рассказал о своих приключениях, так надолго задержавших его в России, но рассказывал обо всем этом — во многом неожиданно для самого себя — в каком-то полушутливом тоне, выставляя на первый план комические стороны, так что весь его рассказ можно было б озаглавить на старинный лад: «Забавные приключения одного достославного русского революциониста, который…» и дальше в подобном духе. Однако он не пожалел, что рассказ такой вот получился — легкий: смешны люди, очень уж серьезно относящиеся к перипетиям драгоценной своей жизни, нет, нет, господа, глупо это и пошло, тут один лишь достойный выход — хорошая порция самоиронии… К тому же те, кого он посвящал в свою трагикомическую одиссею, и сами распрекрасно знают, почем фунт российского лиха.

За границу можно было попасть либо легально (при наличии необходимых документов), либо тайком, на брюхе, при помощи надежных людей. Надлежащего паспорта у Осипа не было, связи на границе для нелегального перехода тоже не были им еще получены, ну а поскольку в Москве земля горела под ногами, Осип счел за благо поскорей покинуть ее. Направился в Пензу, где после Одессы обосновалось милое семейство Итиных: освободиться от шпиков, в славном дружеском доме отогреться. Три недели пробыл в Пензе; в ожидании письма из Женевы с указанием места и способа перехода границы сознательно не объявлялся в местной организации, но, как ни оберегался, полиция каким-то непостижимым образом все же напала на его след.

Поначалу, обнаружив тревожные признаки, не слишком-то поверил себе — уж не рецидив ли это московской его шпикомании? Но Итин, по просьбе Осипа сопровождавший его однажды на отдалении, подтвердил: да, братец, следят, несомненно следят. Уехал в Ростов-на-Дону; тотчас вновь связался с Заграничным бюро. Партийные товарищи помогли устроиться по-человечески, даже отдохнуть удалось прилично. И опять блаженное это спокойствие недолго длилось. Трудно сказать, следили за ним, точно зная, кто он, или же попал в проследку случайно, просто как новое в городе лицо. Впрочем, тогда это не очень и занимало его. Главное было, что, значит, и отсюда, из Ростова, надобно убираться подобру-поздорову…

…Ну, понятное дело, сразу же жутко возгордился. Еще бы, российская знаменитость, любой бутырь за версту узнаёт — что в Москве, что в Пензе, что в Ростове! Невольная мысль: а стоит ли, друг сердечный, за пределы империи, в безвестность стремиться? Не лучше ль понежиться в лучах славы, тем более что в тюрьме, что ни говори, а все ж полегче, нежели на воле: спокойнее. Так нет же, пренебрег такой шикарной возможностью побездельничать всласть, понесла нелегкая в Вилькомир, покатился веселым и глупым колобком навстречу новым злоключениям…

Так, или примерно так, подал он этот эпизод — после, в Женеве уже. А тогда, в Ростове, не до балагурства было. Настроение тяжелое, мрачное: полно, да есть ли на свете место, где можно было бы без опаски приклонить голову? Тогда-то и пришла мысль, в тот момент показавшаяся не просто дельной, но даже спасительной, а в действительности нелепая, глупая. Мысль эта состояла в том, чтобы поехать в родные края: дескать, не может того быть, чтобы не осталось там былых связей, ни одного из тех каналов, по которым удастся перемахнуть через кордон! Однако, как ни велика была надежда на исполнение этого желания, больше все-таки другое, в чем даже себе не спешил признаваться, манило. Вспомнилось в те минуты, как перед Москвой — полтора года назад — отдохнул душою дома, под материнским ласковым призором. Сколько и пробыл-то, всего ничего, а что-то словно оттаяло тогда в нем, обновилось, просветлело… как если бы омылся живой родникового водой. Сейчас он тоже очень нуждался в этом — что верно, то верно. Тем не менее ехать в Вилькомир никак не следовало. Мог хотя бы то поиметь в виду, что реакция, весьма ощутимая даже в огромной Москве, тут, в небольшом этом местечке, где каждый на виду, и вовсе должна была разгуляться. Вилькомир был полон стражниками, они проводили карательную операцию в близлежащих селениях и что ни день гнали через базарную площадь на ковенский тракт сеченых, со скрученными руками мужиков. В самом городке тоже не лучше: все живое задавлено, придушено, революционные организации вырублены под корень — ни социал-демократы не устояли, ни бундовцы, ни пепеэсовцы…

Приехал Осип последним дилижансом, когда совсем уже стемнело, шел домой окольными пустыми улочками, низко надвинув на глаза шляпу. Десять дней и ночей не выходил из дому; отчетливо уже сознавал, какую ошибку сделал, приехав сюда. Оказалось, не просто ошибка: роковая. На одиннадцатые сутки под утро раздался сильный стук в дверь. Осип первый, раньше шурина с сестрой, бросился в прихожую — нехорошо сжалось сердце, сразу понял все. На вопрос, кто стучит, обычный в таких случаях ответ — срочная телеграмма. Жандарм ввалился, стражники. С места в карьер, сразу:

— Ты Иоселе Таршис?

— Никак нет!

— Не морочь голову! Я тебя как облупленного знаю!

Осип еще загодя — едва уяснил себе ситуацию в городе — решил, как назовется в случае ареста. Ни в коем случае не своим настоящим именем: московская охранка слишком многое числит за Таршисом, каторга обеспечена. Пимен Санадирадзе? Помилуйте, да каким же это, интересно, ветром могло занести в западные края чистокровного грузина? Оставалось — Абрам Покемунский, уроженец здешних мест. По этому паспорту уже сидел в Одессе, ничего худого жандармы тогда не заподозрили; авось и теперь пронесет. Так и сделал — назвался Покемунским.

Между тем начался обыск. Тут Осип был совершенно спокоен: ничего крамольного у него с собой не было. Но несколько неприятных минут ему все же пришлось пережить: на пороге появилась вдруг старенькая его мама, она стояла молча и с неизбывной тоской в глазах смотрела на Осипа. Чего он больше всего боялся — что жандармы спросят у нее, кто он, или же она сама обратится к нему как к сыну (она ведь не знала, как он назовется). Судьба, однако, оказалась милостивой к нему. Жандармы не догадались допросить маму.

При уездном исправнике была кордегардия — небольшая комната с зарешеченным окном, туда и поместили Осипа. Пристав допросил, затем исправник (вопросы всё одного касались — Таршис он или нет?), а через день специально прибыл из Ковны жандармский ротмистр Свячкин, и все трое уже навалились. Свячкин совсем не прост был, отнюдь. Поначалу все то самое говорил, что обыкновенно говорят, когда, не располагая фактами, на испуг берут: и — нам все о тебе известно, и — мы давно поджидаем тебя, и, наконец, — теперь-то уж мы крепко держим тебя в руках. И вдруг, когда Осип несколько даже расслабился, резкий выпад: взгляни-ка, любезный, на этот фотографический снимок — не твоя ли физиономия здесь запечатлена? Осип обмер: карточка была несомненно его; тюремный снимок 1902 года — в Лукьяновском замке сделан: фас, профиль, полный рост.

Осип потеребил свою могучую смоляную бороду и, ткнув пальцем в фотографию безусого юнца с длинными волосами, сказал с улыбкой:

— Пан офицер изволит шутить… Неужели я хоть немного похож на эту образину? Вы меня обижаете, пап офицер.

Ротмистр Свячкин принялся пугать Осипа арестантскими ротами, куда, как известно, сгоняют бродяг, потом тем, что сгноит его в карцере, и напоследок — военным судом, который быстренько найдет на него управу; но все это, понимал Осип, от беспомощности уже было…

В тот же день Осипа переправили в ковенскую тюрьму, где поместили в общую камеру, до отказа наполненную политическими, которые отнеслись к нему — поскольку чужак — настороженно, кое-кто и с нескрываемой враждебностью. Было обидно и горько чувствовать себя изгоем среди «политиков», но, затеяв свою игру, он никому не мог открыться: слишком велика была ставка.

А пока мыкал горе в вонючем ковенском централе, зачастую на карцерном положении, жандармы из кожи вон лезли доказать, что он, Осип, и есть тот самый Таршис, который шесть лет назад дал деру из киевской тюрьмы. Кому только не показывали они новую, уже при теперешнем аресте сделанную фотографию! Даже к Бейле, старшей сестре, ускакал один жандарм в Мариамполь, за несколько сот верст, но сестра уже предупреждена была, что ни под каким видом не должна признавать брата. Так же и во всех других случаях происходило; ни единой осечки…

Все это Осип узнал, когда через несколько месяцев его отправили куда-то этапом; шагал пешком, к вечеру очутился со своими конвоирами в Вилькомире, здесь же и заночевали в кордегардии. Почти тотчас примчался шурин и, дав конвоирам по целковому, получил возможность поговорить с Осипом с глазу на глаз. Вот он-то и рассказал среди прочего о закончившихся пшиком уловках жандармов. Но одна весть была препакостная: стало известно, что выдал Осипа Берел Грунтваген, давний знакомый Осипа, активный некогда бундовец; вечером, как раз накануне ареста, Осип тайком навестил его, чтобы выяснить обстановку на границе…

Наутро погнали дальше. К исходу третьего дня очутились в грязном городишке Уцяны. Осипа поместили в какую-то старую баню, превращенную в арестный дом. Субботний вечер был, и сторож, принесший еду, «порадовал» сообщением, что теперь придется до понедельника ждать пана пристава, потому как в воскресенье тот будет водку пить, песни орать и пляски откаблучивать — такой у пана уцянского пристава порядок. Сторож этот в другой свой приход стращал еще крутым «ндравом» здешнего пристава: чуть что не по нем — пороть начинает, да так нещадно — все стены, видишь, в засохшей крови, и скамейка вон эта… Врал сторож или правду говорил, этого Осип и по сей день не знает, тем более что сторож сам на крепком взводе был, но что пьяные голоса всю ночь и весь день доносились до бани и что пение какое-то слышалось — тут никаких сомнений.

Ну что ж, Осип решил, что легко не дастся приставу, будет до последнего биться.

Утром его ввели в предбанник, оказавшийся просторной светлой комнатой. За столом сидел квадратный пристав с толстомясым лицом беспробудного пьяницы, а у противоположной стены стояли белобородые старики, пять стариков.

— Этот малый, — показав на Осипа, сказал пристав очень соответствующим внешности хриплым грубым голосом, — называет себя сыном Покемунского, который хрен знает зачем уехал в Америку. Только умные люди считают, что он брешет… как сивый мерин брешет.

Старики одновременно повернули головы в сторону Осипа. Все, с упавшим сердцем сказал он себе, круг замкнулся; что бы я ни говорил в свое оправдание, вера будет не мне, а, конечно, почтенным этим старцам… да и не повернется у меня язык уличать их во лжи… Погруженный в эти невеселые мысли, Осип не тотчас осознал, что — спасен. Между тем первый старик, он и стоял ближе всех к Осипу, сказал, уставив на Осипа слезящиеся глаза: да, это Абрам Покемунский, сын Герша, который отсюда, из Уцян, эмигрировал в Америку. Остальные старики, как по команде, закивали головами, потом заговорили наперебой, и Осип услышал массу интереснейших вещей о себе. Оказывается, он как две капли воды похож на своего отца; оказывается, Абрам Покемунский чуть не с пеленок известен им; оказывается, у него, как и у всех Покемунских, фамильная должна быть родинка под левой лопаткой… Пристав подскочил к Осипу и, заголив ему спину, самолично удостоверился, что родинка находится на положенном ей месте. Осип подумал: а не лишку ли дали те, кто подстроил эту сцену узнавания? Про родинку чаще всего даже очень близкие люди ничего ведь не знают. Но ничего, сошло; более того, именно эта родинка окончательно убедила великомудрого пристава, что Осип чист как стеклышко. Когда старики ушли, кланяясь приставу в пояс с такой истовостью, точно не верили, что смогут уйти отсюда в целости, да когда Осип остался один на один с приставом, тот сказал:

— Ну, малый, считай, что в рубашке родился. Не признай тебя эти пархатые — ух и разделал бы я тебя!

Со смешком, сволочь, говорил, легко представить, как он способен разделать, дай ему волю…

Осип ждал, что после стариков его сразу и отпустят; нет, опять пешком погнали в Вилькомир, и тут уездный исправник предъявил вдруг такое обвинение… впору было бы со смеху кататься, если бы не грозил вполне реальный суд! Покемунский, истинный Абрам Покемунский, некогда, в достопамятные еще времена, отправил призываться за себя подставное лицо; а это, нетрудно догадаться, карается законом. И вот Покемунский благоденствует в каких-то неведомых своих краях, а я должен расплачиваться за его грехи! Ну не ужас ли? Не жестокий фарс? Но, как говорится, бог не выдаст — свинья не съест. Земский начальник (в его руках находилась судебная власть в уезде), не желая тратиться на кормежку не слишком важного преступника, отпустил Осипа до суда под залог в сто рублей.

Суда, естественно, Осип не стал дожидаться. Тайком уехал в Ковну, взял там на время паспорт и первым же поездом отправился в Одессу. Пароли, явки, как и само это поручение Заграничного бюро ЦК — условиться о приеме и распределении литературы, были получены в шифрованных письмах, приходивших на имя шурина (письма пришли, когда Осип находился под стражей).

Из Одессы — уже по новому заданию Заграничного бюро — явился во Львов; здешние товарищи предлагали использовать свой транспортный аппарат для снабжения литературой юга России, предложение заманчивое, но — осуществимое ли? Детально ознакомившись с постановкой транспорта, Осип пришел к выводу, что пуд литературы обойдется здесь слишком дорого. Из-за границы дали знать, что его ждут в Женеве. Из Львова в Краков, из Кракова в Вену, затем Тирольские горы, красивее которых мало что есть на свете, — и вот Женева.

Здесь его ждали — давно и с нетерпением. Что говорить, это было приятно: слаб человек! Но главное было все же другое — здесь его ждало дело. Нужно было ставить транспорт — по сути с нуля. Та кустарщина, которая процветала последние месяцы, никак не могла устроить партию. Осипа — тоже; как всякий профессионал (а сейчас так именно он ощущал себя), он терпеть не мог приблизительности, неразберихи, тем паче прямой неумелости. Обиднее всего, что человеком, который фактически провалил транспортировку перенесенных за границу партийных изданий — «Пролетария» в том числе, — был Яков Житомирский, выученик Осипа… именно ему ведь Осип в свое время — перед поездкой в Россию, три с половиной года назад — доверил все конспиративные связи на границе…

Сейчас Житомирский жил в Париже, его специально вызвали в Женеву для сдачи дел Осипу. Сдавать, собственно, было нечего. Да оно и мудрено было б — из Парижа оседлать германскую границу. Нелепость, сказал ему при встрече Осип; неужели нельзя было обосноваться где-нибудь в Германии — не в Берлине, так в Лейпциге, в Кенигсберге, мало ли? За эти три года Яков повзрослел лет на десять, посолиднел, обрел эдакую европейскую лощеность и респектабельность, и вот теперь с терпеливостью взрослого, разговаривающего с капризничающим ребенком, он вежливо сообщил Осипу, что покинуть Берлин его вынудили обстоятельства особого рода, а именно — при аресте Камо была обнаружена его, Житомирского, визитная карточка…

Поразительно, но он не оправдывался — он объяснял. Сначала это несколько раздражало Осипа, но потом даже понравилось чем-то. Так, решил он, может вести себя лишь человек, которому не в чем оправдываться.

Ответив Осипу на этот прямой его вопрос, Житомирский далее очень спокойно рассказал, что было им предпринято для налаживания транспорта. Ездил туда-то, разговаривал с тем-то, но… дорогой Пятница, после столь длительного перерыва даже лучшие из старых связей, поверьте мне, ничего уже не стоят; и, знаете, я лично не склонен слишком строго судить людей: столько воды утекло, столько провокаторов развелось в наше смутное, поистине черное время; впрочем, что не вышло у меня, вполне может получиться у кого-нибудь другого, у вас, например, мой старый друг Пятница… нет, нет, не спорьте, у вас какой-то особый талант на эти вещи! Что до меня, продолжал с подкупающей откровенностью Житомирский, то я, право же, гораздо больше пользы принесу в Париже, где, как и прежде в Берлине, живу совершенно легально, к тому же практикую: внутренние болезни и прочее…

Больше всего из этого их разговора запомнилось, что Житомирский упомянул о провокаторах. Не потому запомнилось, будто заподозрил — Житомирский состоит на службе у полиции… нет, нет! подобного и в мыслях не было! Истинная причина такой его, Осипа, избирательной памятливости была, пожалуй, та, что вскоре вслед за этим разговором и, по совпадению, именно в связи с границей возник Бряндинский… черт бы побрал этого сукина сына!

3

Матвей Бряндинский — новое для Осипа имя; мог поручиться, что никогда и ничего не слышал об этом человеке. Но вот летом 1910 года, недели через две после ареста в Минске Зефира, руководившего приемом партийной литературы в России, то есть в то как раз время, когда Осип и Русское бюро ЦК лихорадочно подыскивали толкового работника на место Зефира, в Лейпциг на имя Осипа пришло письмо от этого самого Бряндинского. Он сообщал, что, выполняя распоряжение Ногина, члена Русского бюро, готов в любой момент выехать за границу для встречи по делу транспортировки литературы, поэтому просит сообщить ему в Питер дату и место встречи, а также описать наружность лица, которое будет вести переговоры.

Осип с настороженностью отнесся к письму. Прежде всего, почему оно написано без шифра, только химией? Далее, вовсе не обязательно было в таком открытом письме называть свое подлинное имя и вдобавок, словно набавляя себе цену, сообщать, что после своего побега из тобольской ссылки, став нелегалом, успел поработать организатором районов в Питере и Москве, а также заведующим паспортным бюро… все это сведения, за которые полиция — попади им в лапы подобное послание — дорого дала бы.

И все-таки нет: сколь ни соблазнительно было вообразить себя человеком, который сразу же, едва получил от Бряндинского первое это письмо, угадал, что имеет дело с агентом охранки, Осип даже и потом, когда все открылось, вынужден был признать, что это далеко не так; он подумал тогда лишь о неосторожности, неопытности нового товарища; не более того. Показательно, что Марь-Любимов, ведавший всеми техническими делами Заграничного бюро ЦК, немедленно согласился с Осипом: да, неопытность, только это; и в подтверждение высказал весьма здравую мысль, что, будь Бряндинский человеком охранки, уж наверняка тут и шифр был бы, и все прочие знаки конспиративности. Так вот оно и вышло — что оплошности, допущенные Бряндинским, которые могли бы сполна осветить истинное его лицо, в некотором роде даже и на пользу ему пошли…

Как бы то ни было, а встретил Бряндинского в Лейпциге без всяких задних мыслей, и если были с его, Осипа, стороны проявлены меры предосторожности, то самые обычные: каждый работник должен знать не больше того, что ему необходимо знать для наилучшего выполнения своих обязанностей. Однако и того, что Бряндинскому надлежало знать, предостаточно набралось… Все то, что в течение года складывал по камешку, почти все свои новые, с таким трудом добытые связи сам передал ему в руки…

При встрече Осип назвался Альбертом, Бряндинский, так уговорились, взял себе имя Петунников. Вводя нового сотрудника в курс дела, Осип среди прочего посвятил его и в то, что сюда, в Лейпциг, получает литературу из Парижа по железной дороге, затем запаковывает ее в увесистые, по два пуда в каждом, пакеты, придавая им прямоугольную, удобную для переноски на спине форму; в таком виде пересылает пакеты — в качестве посылок с книгами — в Тильзит по адресу типографии Маудерода, где они поступают в распоряжение директора Литовского отдела, связанного с контрабандистами. Отсюда переброска литературы через границу осуществляется по двум, не связанным друг с другом каналам; оба — через контрабандистов. Поскольку Бряндинский будет непосредственно с ними связан, Осип дал подробную характеристику каждому. Один из них, Осип Матус, старик-литовец, седобородый здоровяк, наживший контрабандой целое состояние, берет, если нужно, и по десяти пакетов в один раз: доставлял груз на лошадях, как правило, в Радзивилишки, что расположены на Либаво-Роменской железной дороге, где до приезда транспортера литература хранилась у местного крестьянина Жиргулевича. Матус — контрабандист со стажем — работает надежно, без провалов, но из-за нескольких перевалок транспорт доставляется им медленно, и для переброски, к примеру, газет этот путь мало годится. Чаще поэтому приходится прибегать к услугам Натана Глазиндлера, по прозвищу Турок. Он хотя и берется переправлять всего один пакет, делает это быстро, притом доставляет его прямо в Гродно, здесь, в дачном пригороде Гродно — Лососне, транспорт сдается литовцу Карасевичу…

Такова была — в самом общем виде — схема доставки транспортов в Россию, и то, что Осип без утайки выложил ее перед Бряндинским, он даже и впоследствии, когда уже не оставалось сомнений в зловещей роли Бряндинского, не мог поставить себе в вину, положительно не мог. В конспиративных делах так: либо веришь — либо нет; иначе как же работать?

Но надо быть справедливым: поначалу Бряндинский развернулся совсем недурно. Быстро подыскал себе помощника — Валерьяна (то был преотличнейший товарищ, Владимир Залежский), который приезжал за очередным транспортом в указанный ему пункт; Бряндинский местом своего пребывания избрал, в целях большей безопасности, Двинск. Осип, получив от контрабандистов извещение, что транспорт находится там-то, тотчас отправлял соответствующую телеграмму в Двинск Бряндинскому, который без промедления снаряжал Валерьяна на границу. Платил Осип контрабандисту лишь после того, как получал от него и от Бряндинского сообщение, что транспорт получен в целости и сохранности. Последующие сообщения с мест — из Питера и Москвы, Киева и Тифлиса, Екатеринослава и Читы — показывали, что литература, хотя, быть может, и не вся, доходит все же до своих получателей.

Да, примерно с полгода, до весны 1911 года, работа русского руководителя транспорта не вызывала ни малейших нареканий… как вдруг дело стало словно бы буксовать. То одна партия литературы, то другая, благополучно переправляемая в Россию, неожиданно начинала исчезать, не доходя до адресатов. Все это было весьма странно: никто из работников транспортной цепочки не арестован, а газеты или листовки бесследно пропадают. Каждый раз, когда случались такие пропажи, Осип вызывал Бряндинского в Лейпциг. Матвей Иванович (так звали Бряндинского) пожимал только плечами, искренне недоумевая вместе с Осипом. Однажды, это было в апреле, Осип сказал, что если майские листовки не дойдут вовремя до организаций, видно, придется распустить транспортный аппарат в России за бездеятельность. Нет, сказав так, Осип вовсе не собирался устроить Бряндинскому проверку, скорее просто зло сорвал. Но вот диво: именно майская литература до последнего листика, и в кратчайший срок, попала по назначению… Даже и после этого Осип не торопился делать далеко идущие выводы. Лишь потом, когда появились более веские подозрения, этот факт тоже занял в ряду других свое место.

Это «потом» настало в конце 1911 года. В самый разгар подготовки (и едва ль здесь случайное совпадение) общепартийной конференции, которую намечено было провести в Праге (о чем — в данном случае это существенно — знали в то время считанные лишь люди в партии).

Собственно, и в тот момент фактов, изобличающих. Бряндинского, было не так много, да и те, взятые порознь, изолированно друг от друга, вполне могли быть расценены как невинная случайность, лукавое стечение неблагоприятных для Бряндинского обстоятельств; и только все вместе, один к одному, да еще в окружении мелочей, все эти на первый взгляд частные факты наводили на мысль о провокации.

До жути противно было копаться во всей этой грязи, но — надо, надо, для пользы дела надо…

Доставка одного пуда литературы, скажем, в Москву обходится совсем недешево — 115–120 рублей. Содержание каждого из трех работников транспортной группы — Осипа, Бряндинского и Залежского — составляет 50 рублей в месяц. Свои денежные дела Осип вел с точностью до копейки: для того хотя бы, чтоб не спутать ненароком партийную кассу со своим карманом, немалые деньги проходят все же через руки транспортера. Такой же щепетильности требовал от своих сотрудников. С Залежским — никаких хлопот. А вот у Бряндинского то и дело не сходились концы. Пока речь шла о суммах незначительных, Осип, пересиливая себя, молчал. Все имеет, однако, предел. В одном из своих отчетов — за август — Бряндинский указал, что вернул кому-то 100 рублей долга. Осип заметил, что в таком случае эти 100 рублей должны быть показаны и в приходе — где же соответствующая запись? Бряндинский забрал отчет, заверив, что переделает его надлежащим образом. На следующий день возвращает исправленный отчет — и что же? Да, 100 рублей уже красуются в приходе, но зато и расход увеличен еще на 140 рублей… мелкое мошенничество, в надежде, что Осип больше не станет проверять статьи расхода. Такая бесцеремонность в обращении с партийными средствами страшно возмутила Осипа, он потребовал представить все оправдательные документы. И вот что характерно: Осип шумел, ругался, Бряндинский же — само спокойствие! Нет, не так даже снисходительное это спокойствие поразило Осипа, сколько то, что Бряндинский, похоже, и действительно ни тени смущения не испытывал…

Случай, с какого бока ни посмотри, гадкий, невозможный, позорный; тем не менее даже и он (если взять его в отдельности) ничего не говорит еще о главном. В конце концов, не всякий же нечистоплотный в делах человек непременно становится шпионом! Осипу и в голову такое не приходило. Единственно, что он для себя решил твердо: если еще хоть раз повторится подобное — он тотчас избавится от этого субъекта.

Тем временем Бряндинский готовился к поездке в Москву — одновременно с Алексеем Томиным; вместе и поехали. Из Москвы Бряндинский возвратился с дурной вестью: Алексей арестован на первой же явке, при этом полиции удалось расшифровать все взятые у него адреса и схватить многих московских товарищей. Засветка адресов казалась делом совершенно невероятным! Лишь три человека знали ключ к шифру: сам Алексей, Осип и Матвей Бряндинский; очень хитроумный был ключ, сомнительно, чтобы жрецам из охранки, как ни поднаторели они в своем ремесле, удалось разгадать его. Выходило — кто-то передал им ключ. Кто-то! Один из трех. Алексей Томин заведомо отпадает: москвичи передали, что он отказался от дачи показаний. Себя Осип тоже, понятно, исключал. Оставался Матвей…

Теперь, зная наверняка, что в действительности представляет собой этот человек, Осип, конечно, мог упрекнуть себя в том, что тотчас же не забил тревогу. Но — разобраться — по-своему он прав был, воздерживаясь от решительных умозаключений: все-таки нельзя было начисто исключать то, что жандармы сами разгадали ключ к шифру…

В конце октября Бряндинский преподнес новый сюрприз. Совершенно случайно Осип узнал, что Бряндинский был арестован в Двинске, но очень скоро (самое большее, через сутки) выпущен из-под стражи. По крайней мере два обстоятельства наводили здесь на серьезные размышления. Не самый даже факт ареста, отнюдь; аресту может подвергнуться любой: все, как говорится, под богом ходим. Первое, что настораживало: отчего Бряндинский скрыл от Осипа этот случай? Не хотел волновать понапрасну? Счел за пустяк? Нет, что ни говори, а некругло получается. И другое: как это Бряндинскому удалось добиться столь скорого, прямо-таки молниеносного освобождения? Да, все дело в этой необыкновенной быстроте. Какие такие доказательства своей невиновности нужно было предъявить, чтобы умилостивить обычно непробиваемых тюремщиков! Странно сие, весьма; опять задачка с ответом не сходится. Свет истины, разумеется, легко мог пролить сам Бряндинский, но он не снизошел до объяснений, предпочел исчезнуть из поля зрения Осипа, отправился — воспользовавшись одним из хорошо известных ему пунктов переправки делегатов конференции — в Париж, где находились Ленин и Крупская и где, как предполагалось многими, должна была состояться эта конференция…

Об отъезде Бряндинского в Париж Осип узнал от Натана — контрабандиста по прозвищу Турок, который не только транспорты с литературой, но и людей переправлял через границу. Нуждавшиеся в услугах Турка должны были приехать в Сувалки, здесь остановиться в меблированных комнатах Келлермана. Деньги на переправку — по пятнадцать целковых с человека — платил Осип, после того как Турок сообщал о благополучном переходе границы. Подобная система расчета продиктована была тем, что у товарищей, покидавших Россию, не всегда имеется нужная сумма; также и тем, чтобы у контрабандистов даже и соблазн не возник сорвать с клиента лишнюю деньгу. Однако на поверку главным оказался, так сказать, «побочный», во всяком случае заранее не предусмотренный эффект, а именно то, что Осип стал получать точные сведения с границы: кто прошел, когда, зачастую (в зависимости от пароля) и куда.

Сообщение Турка, как всегда, лаконичное, но исчерпывающее (у этого малограмотного контрабандиста не грех и поучиться умению вести дела!), касалось Бряндинского. Такого-то числа в такое-то время двое — Петунников (под этим именем Турок знал Бряндинского) и Филипп (то был московский делегат Голощекин) — проехали в Париж. Турок лично знал Бряндинского, десятки раз встречались, так что ошибиться не мог. Но, помилуйте, как же мог Бряндинский уехать — и куда, в Париж! — не то что без согласия, а даже и без ведома Осипа? Бросить дело на произвол и уехать?!

Турок меж тем и еще одно прелюбопытное сообщение сделал в своем письмеце. Один из сувалковских жандармов, тот, что давно уже был на жалованье у Турка («мой» жандарм), известил, что ему велено следить за меблированными комнатами Келлермана и выявлять всех, кто стремится перейти границу. Препоганое известие! Явка у Келлермана казалась такой надежной… Во всем этом, помимо самой потери явки, Осипа вот еще что взволновало. Выходило так, что явка эта провалилась сразу же после того, как Матвей Бряндииский изволил отбыть в дальние края… после того!

Тогда-то Осип и решился. К черту, сказал он себе; не слишком ли много совпадений? Нимало не колеблясь, он отправил срочную телеграмму в Париж, Крупской, с достаточно прозрачным текстом: в связи с плохим, дескать, состоянием здоровья брата Матвея прошу поместить его в изолятор… следом послал ей подробное письмо, в котором изложил все свои подозрения и настоятельно просил не допускать Бряндинского на конференцию. Тут же связался с Залежским, переменил все явки и пароли; транспорт заработал так хорошо, как давно уже не работал!..

4

ПИСЬМО В. И. ЛЕНИНА АНТОНИНУ НЕМЕЦУ

Париж, 1 ноября 1911.

Уважаемый товарищ!

Вы меня очень обяжете, если сможете помочь мне советом и делом в следующем обстоятельстве. Ряд организаций нашей партии намерен собрать конференцию (за границей — конечно). Число членов конференции около 20–25. Не представляется ли возможным организовать эту конференцию в Праге (продолжительностью около одной недели)?

Самым важным для нас является возможность организовать дело архиконспиративно. Никто, никакая организация не должны об этом знать. (Конференция социал-демократическая, значит по европейским законам легальная, но большинство делегатов не имеют паспортов и не могут назвать своего настоящего имени.)

Я очень прошу Вас, уважаемый товарищ, если это только возможно, помочь нам и сообщить мне, по возможности скорее, адрес товарища в Праге, который (в случае положительного ответа) мог бы осуществить практически это дело. Лучше всего было бы, если бы этот товарищ понимал по-русски, — если же это невозможно, мы сговоримся с ним и по-немецки.

Я надеюсь, уважаемый товарищ, Вы простите мне, что я беспокою Вас этой просьбой. Заранее приношу Вам благодарность.

С партийным приветом Н. Ленин.

Первое ноября — это по новому стилю: Европа вот уже несколько сотен лет живет по григорианскому календарю. Россия — со своим старым стилем — и здесь поотстала… ровно на тринадцать дней! Осип машинально перевел календарную стрелку назад; ему, всеми делами связанному с Россией, так было попривычнее все же, — получилось 18 октября.

Свое письмо Антонину Немецу Ленин не доверил почте — прислал Осипу в Лейпциг с нарочным. К письму приложена Лениным личная записка Осипу — просьба по возможности без отлагательства доставить это письмо адресату и провести с ним все необходимые переговоры. Заканчивалась та записочка выразительным «нотабене», крупными буквами и в кружок взятым: непременно прочтите, дорогой Пятница, прилагаемое письмо Немецу, из него вы поймете, в каком направлении вести переговоры; совсем напоследок, после подписи уже, торопливая, помельче, приписка: ничего главнее, нежели это, нет теперь для нас…

Да, несомненно: самое главное, самое важное. Больше невозможно оттягивать конференцию. Похоже, тот как раз случай, когда с полным основанием можно сказать, что малейшее промедление смерти подобно. Чуть промешкаешь — и партия безнадежно отстанет от назревающего в России, будет обречена плестись в хвосте событий. Из месяца в месяц растет неуклонно число стачек, главным образом политического характера, — несомненный признак революционного подъема. А что же партия? Готова ли она возглавить эту новую борьбу российского пролетариата? Полно, да можно ли вообще говорить ныне о партии как о чем-то едином, монолитном! Меньшевики, ликвидаторы, отзовисты, ультиматисты, богостроители, центристы, «партийцы», примиренцы… вон сколько набралось за годы партийного кризиса всяких течений, группок и фракций. Ни Четвертому съезду, ни Пятому не удалось устранить разногласий по коренным вопросам движения. Необходимо — и именно незамедлительно — сделать последнее усилие, чтобы выйти из затянувшегося кризиса, воссоздать партию на подлинно революционной основе. Осуществить это единство партии под силу лишь конференции представителей российских организаций, находящихся в самой гуще движения, далеких от заграничной эмигрантской склоки. Созданная недавно Российская организационная комиссия по созыву конференции проделала огромную работу в России, и вот выбраны на местах делегаты, — медлить больше нельзя.

Значит, Прага…

Сказать честно, выбор Праги для проведения конференции был несколько неожидан для Осипа. Во время многих встреч с Лениным и другими товарищами в Париже какие только города не возникали в качестве возможного места предстоящей конференции, но Прага — этот, в сущности, заштатный город Австро-Венгерской империи — никому на ум не приходила. Ленин в своей записке, сопровождавшей послание Немецу, никак не обосновывал — отчего Прага. Впрочем, и без того догадаться нетрудно. Прага одно из тех мест, где по ряду причин и впрямь удобнее всего было собраться. Тут и сравнительная близость к России, к русской границе. Стало быть, легче добраться; к тому же и дешевле: с деньгами, как всегда, туго, нет, даже хуже, чем всегда. Но главное все же другое — именно заштатность нынешней Праги, второразрядность, что ли; в силу как раз этого царская охранка не держит здесь своих агентов — не в пример традиционным центрам русской эмиграции вроде Женевы, Берлина или того же Парижа, где порою и шагу нельзя ступить без «хвоста». Осип допускал, что у Ленина могли быть и дополнительные причины выбрать Прагу, не исключено — даже личные, то, к примеру, что некогда, в пору «Искры», он уже бывал в Праге и, таким образом, знает этот город не понаслышке; или то, что Антонин Немец хорошо известен Ленину по Международному социалистическому бюро… Так или иначе, но, при всей неожиданности для Осипа такого выбора, он не мог не признать, что Прага идеально отвечает всем требованиям конспирации. Теперь дело, стало быть, за Немецем — захочет ли, сумеет ли помочь русским коллегам? Ну, разумеется, и от Осипа тоже немало зависит…

Людям, близко стоящим к нему по работе, Осип обычно говорил, куда и на какой срок уезжает. На этот раз, памятуя о секретности затеянного предприятия, он никого не оповестил о своем отъезде из Лейпцига… потом, по возвращении, как-нибудь оправдается! Проще всего было ехать через Дрезден: прямой поезд. Отправился все же кружным путем, что называется на перекладных, «местными» поездами — через Хемниц, Цвиккау, Карлсбад; так надежнее.

С повышенной пристальностью всматриваясь в лица своих многочисленных, часто сменяющихся попутчиков и в бессчетный раз удостовериваясь, что все в порядке, никто из шпиков не увязался, Осип всю дорогу раздумывал о тех людях, которые столько уже лет по рукам и ногам вяжут партию, норовят сбить ее в сторону. Да, последние годы с отчетливостью показали, что это за публика — меньшевики. Все имеет предел; пришел конец и всяким иллюзиям. Видно, ни в чем уже не сойтись теперь с этими людьми — хоть и в малости какой… крупное — само собою! Иной раз шалая мысль невольно забредает: а не нарочно ли (из каприза, со зла ль) все они поперечничают? Только нет, детское это объяснение, верхушечный слой. В действительности — темная, бесконечная глубь нас разделяет, — пропасть, бездна, иначе не скажешь. Как разно, оказывается, можно видеть один и тот же предмет! Ну все равно как если бы, глядя на дерево, кто-то принял его за телеграфный столб… мелькали за окном дальние зубчики леса, а ближе, вровень с полотном, те самые столбы…

Не сегодня и не вчера началось: с третьего года, пожалуй. Раскол, происшедший тогда, скорей всего и был предвосхищением последующих событий в партии. То, что на первых порах могло показаться всего лишь недоразумением, случайностью, на деле было проявлением вполне определенной направленности, отзвуком глубинного, если угодно — неизбежного. Да, теперь — пройдя сквозь костер девятьсот пятого — уже с уверенностью можно сказать: Второй съезд лег в основание всех дальнейших, вплоть до нынешнего дня, разбирательств внутри российской социал-демократии. Дело до того уж дошло (и тоже не сегодня, а много раньше), что впору и усомниться: да одна ли это партия — если по сути брать, а не по названию?

Капитуляция перед силой — вот как, пожалуй, следует сформулировать принципиальную позицию меньшевиков. В пятом — «Не надо было браться за оружие!» Логика — бесподобная: раз не одолели царя — нечего и соваться, дескать, было… будто революция свершалась по чьему-то хотению, а не вследствие неких закономерных процессов! А не напротив ли, милейшие: может быть, более решительно следовало браться за это самое оружие?! Потом — в свирепую годину реакции — другой лозунг, по видимости на сохранение партии направленный: поскольку никаких надежд на новый революционный подъем не предвидится, ибо столыпинский драконовый режим укрепился всерьез и надолго, долой нелегальную подпольную работу, действовать только открыто, в рамках царских законов! Эдакое смиренное законопослушание… Помилуйте, но что же это за рабочая партия такая, если деятельность ее по душе даже господину Столыпину! Не ясно ли, что ограничиваться только легальными возможностями — значит развалить, уничтожить революционную партию? Ликвидация партии, именно это. Теперь Мартова и его компанию уже и меньшевиками редко кто зовет, новое имечко у них теперь: ликвидаторы.

Надо быть справедливым: не только меньшевистское ликвидаторство вредит партийному делу. В рядах большевиков тоже возникла опасная линия — отзовисты: эти требуют отозвать социал-демократическую партию из Государственной думы и вообще отказаться от использования легальных форм работы — в профсоюзах, рабочих клубах, больничных страховых кассах. Другая крайность, не менее зловещая! Лозунги отзовизма — буде они начнут осуществляться — тотчас приведут к разрыву нитей, связывающих партию с массами, превратят партию в секту. Отзовизм — фактически — то же ликвидаторство, только наизнанку. Непримиримую борьбу следует равно вести с теми и другими: иначе угодим в болото, из которого вовек не выбраться. Речь идет ведь не о частных заблуждениях определенных лиц; будь это так — куда ни шло, заблуждайтесь себе на здоровье. По не стоит закрывать глаза на то, что эти взгляды в ходу у части рабочих в России. Вот почему социал-демократическая партия должна совершенно избавиться от этих течений; либо она очистит себя от них — либо погибнет сама. И дело тут не только в том, что мы не хотим брать на себя моральную ответственность за их предательское поведение (хотя и это тоже). Суть дела такова, что сосуществование с меньшевиками в рамках одной партии неизбежно перерастает в прямую измену пролетариату России. Все эти вопросы — без преувеличения, вопросы жизни и смерти партии — и призвана разрешить предстоящая наша конференция… Господи, ни в бога, ни в черта не веруя, взмолился Осип, сделай так, чтобы это вот, зашитое сейчас в полу пиджака, письмо Ленина Антонину Немецу стало тем волшебным ключиком, который откроет для нас ворота Праги! Тут же и посмеялся над собой: ей-же-ей, не ожидал от тебя, друг Пятница, эдакого воспарения… «Ни бог, ни царь и не герой» — давно известно; собственными своими руками приходится все складывать — по камешку, по кирпичику…

Антонина Немеца Осип знал в лицо: с полгода назад тот приезжал в Париж на заседание Международного социалистического бюро, Осип тоже был тогда в Париже; Крупская, помнится, познакомила их; ни о чем существенном не говорили, так, обмен любезностями: «Очень приятно» — «Рад познакомиться», — так что вряд ли председатель исполкома партии чешских социал-демократов удержал в памяти некоего русского товарища, мимолетное знакомство с которым не имело продолжения. Ну, да это не так важно; главное сейчас — встретиться, лично вручить ему письмо Ленина; надо думать, что человеку, доставившему это сугубо конфиденциальное послание, не будет отказано в доверии…

В Праге Осипу не доводилось бывать, поэтому, сойдя с поезда, он, как и всегда, когда попадал в незнакомый город, взял извозчика. Ехать ему нужно было на Гибернскую, 7, где, по справкам, наведенным еще в Лейпциге, находился так называемый Народный дом: здесь-то и помещался — легально, совершенно открыто — исполком партии. Снега не было, но крепко подморозило, лошадь то и дело оскальзывалась на ледяном насте брусчатой мостовой — пешком, право, быстрей вышло бы. У трехэтажного массивного здания извозчик остановился. По фасаду шли огромные буквы: «Lidovj dum» — Народный дом, как нетрудно было понять, и «Pravo Lidu» — название социал-демократической газеты. Кабинет Антонина Немеца был на втором этаже, туда вела широкая, нарядная, с жарко начищенными медными поручнями лестница.

Как ни удивительно, Немец тотчас узнал Осипа.

— Рад вас видеть, товарищ… Фрейтаг, я не ошибаюсь? — сказал он, едва Осип переступил порог. — Здравствуйте, здравствуйте. Какими судьбами? Наша Прага настолько в стороне от главных европейских дорог — наверняка вас привело дело…

— Да, вы правы, — сказал Осип, отдав в душе должное и редкой памятливости хозяина просторного, хотя и скромно обставленного кабинета, и тому, что тот сразу перевел разговор на деловую ногу. — Я привез письмо Ленина.

Пока Антонин Немец читал письмо, Осип в упор разглядывал его. Сегодня он показался Осипу моложе, чем тогда, в Париже: его определенно молодит улыбка, та дружеская, приветливая улыбка, с которой он встретил Осипа. Тем временем доктор Немец уже прочел письмо и, сложив его пополам и еще пополам, положил в свой бумажник, который тут же вновь спрятал в боковой карман сюртука, — Осип с удовлетворением отметил эту в общем-то совсем не лишнюю меру предосторожности, коль скоро речь идет о деле конспиративном. Но дальше пошли некоторые странности. Антонин Немец никак не выразил своего отношения к письму — ни словом, ни взглядом, ни жестом; словно бы, припрятав письмо от чужих глаз, счел тем самым исчерпанным все дело.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также

Глава шестая

Глава шестая Восхождение к перевалу Айгни. — Бесхитростная душа. — Предчувствия. Я устанавливаю рекорд в высокогорном скоростном спуске. — Йонгден падает в овраг и получает вывих стопы. — Мы застреваем в пещере без огня и еды; снегопад продолжается. — Его состояние

Глава шестая

Глава шестая Размышляя над судьбой генерала Власова, анализируя факты его биографии, его поступки, слова и мысли, легко опровергнуть любую выдвигаемую его врагами или почитателями версию.Только безумие нашего времени могло породить мысль о Власове как генерале ГРУ…Не

Глава шестая

Глава шестая Мы говорили, что генерал Власов сочинил себе бесчисленное множество биографий… Почти каждому своему собеседнику он преподносил события своей жизни так, как хотелось тому…Но все– таки это не совсем верно.И совсем не верно, если предположить, что Власов

Глава шестая

Глава шестая Жизнь Магомета после свадьбы. Он стремится к религиозной реформе. Его расположение к религиозным размышлениям. Видение в пещере. Провозглашение себя пророком.Брак с Хадиджей дал Магомету возможность занять место среди самых богатых людей своего города.

Глава шестая

Глава шестая Огромная пирамида из живых людей. Нижние распростерты и уже потеряли человеческое подобие от непосильной тяжести, давящей на них сверху. Здесь масса знакомых, но об этом можно догадаться только по косвенным приметам. Чем выше ярусы пирамиды, тем

Глава шестая

Глава шестая «Начальнику Главного управления кадров Красной армии.Генерал-майор Власов сможет быть направлен не ранее 25–26 ноября в связи продолжающимся воспалительным процессом среднего уха. Начальник штаба ЮЗФ Бодин. Зам. нач. военсанупра ЮЗФ Бялик — Васюкевич».Эта

Глава шестая

Глава шестая В эти дни Власов не только посылал в различные штабы радиограммы о бедственном положении армии, но и пытался найти решение: самостоятельно со своей стороны разорвать кольцо окружения.Болото… Чахоточная, сочащаяся водой земля.Здесь словно бы остановилось

Глава шестая

Глава шестая 17 сентября 1842 года Андрея Андреевича Власова привезли в Берлин.«Штаб» русских сотрудников Отдела пропаганды Верховного командования располагался в Берлине на Викториаштрассе, в здании номер 10.Чтобы попасть туда, нужно было миновать пост охраны.Обстановка

Глава шестая

Глава шестая «Власов и его соратники, — пишет Штрик-Штрикфельдт, — всегда надеялись, что здравый смысл должен когда-то победить. Было роковым для германского народа, что в то время не оказалось рядом с Гитлером никого, кто мог бы ему противостоять».Поначалу

Глава шестая

Глава шестая Размышляя над судьбой генерала Власова, анализируя факты его биографии, его поступки, слова и мысли, легко опровергнуть любую выдвигаемую его врагами или почитателями версию.Только безумие нашего времени могло породить мысль о Власове как о сотруднике

Глава шестая

Глава шестая Мы говорили, что генерал Власов сочинил себе бесчисленное множество биографий. Почти каждому собеседнику он преподносил события своей жизни так, как хотелось тому.Но все-таки не совсем верно предположить, что, примеряясь к слушателям, Власов преследовал

Глава шестая

Глава шестая Процесс шел к концу. После перерыва, который задержался на двадцать минут, в 18 часов 20 минут В.В. Ульрих зачитал определение суда об отклонении ходатайств Благовещенского, заявленных в начале судебного заседания.— Судебное следствие по делу окончено, —

Глава шестая

Глава шестая По дороге, вьющейся меж гор, мы двигались в глубь Трансильвании.Впереди ротных повозок верхом на коне скакал старший лейтенант Панаско, принявший роту после отъезда в госпиталь Антонова. Мы надеялись на скорое выздоровление нашего ротного и поэтому

Глава шестая

Глава шестая В письмах Яна Матушиньского были недомолвки. И намеки, по которым нетрудно было догадаться, что Констанция Гладковская выходит, а может быть уже вышла замуж. Выходит или вышла? Сказал бы ты прямо, Ясь! А то ведь надежде легко притаиться между этими двумя

Глава шестая

Глава шестая Во второй половине 1904 года в Баку на жительство приехали два человека, обратившие на себя внимание губернского жандармского управления.Один из них, прибывший из Грузии, был исключен из Тифлисского учительского института за участие в

ГЛАВА ШЕСТАЯ

ГЛАВА ШЕСТАЯ Теперь сны и воспоминания Фаины были ровнее, упорядоченнее. Шмель редко беспокоил ее и стал, казалось, добрее. Она перестала бояться, что он ужалит.Понемногу выплывая из небытия, Фаина как бы заново переживала свою не очень долгую жизнь. Но она, эта жизнь, так