Ночная атака

Ночная атака

Кто не помнит первую военную зиму 1941/42 го да? Она была на редкость суровой. Морозы доходили до 40–50°. В море по многу суток подряд свирепствовали штормы. Корабли покрывались толстым ледяным панцырем.

В один из таких штормов мы шли на выполнение боевого задания. С каждым часом наша лодка все больше и больше обрастала льдом и теперь походила на какую-то причудливую ледяную глыбу. Антенны, которые в обычном состоянии четкой струной тянутся над палубой, сейчас провисали под тяжестью наросшего льда и, качаясь от борта к борту, каждую секунду угрожали обрывом.

На мостике стало тесно. Все предметы, находившиеся там, потеряв свои обычные формы, увеличивались в размерах и занимали много места. Поручни настолько обросли льдом, что их никак не удавалось обхватить пальцами. Палубный настил превратился в скользкую ледяную площадку, к которой примерзали подошвы каждый раз, как только новая волна окатывала мостик. Люди, сменившиеся с верхней вахты, спускаясь в центральный пост, едва двигались. Их одежда, покрытая льдом, теряла гибкость и ломалась при каждом движении. Шапка-ушанка и воротник верхней одежды смерзались и выглядели, как ледяной колпак. На бровях и щеках образовывалась настоящая ледяная маска. Лицо невыносимо жгло.

Внутри лодки было тоже холодно. Кое-где на приборах появилась ледяная бахрома; она покачивалась в ритм вибрирующему корпусу лодки.

В центральном посту, съежившись от холода, с головой укрывшись полушубком, почти не двигаясь, сидел Тюренков. Он достаивал свою вахту и, хотя ему приходилось быть в неподвижном состоянии, выполнял свои обязанности безукоризненно. Если бы вы внимательно присмотрелись к нему, то непременно решили бы: «Вот чудак: выбрал самое неудобное место… У него дьявольское терпение, да несообразительная голова». Но о Тюренкове этого нельзя сказать. Там, где он сидел, расположено было одно из ответственных мест его заведываний.

Тюренков делал все, чтобы механизм не замерз. Он подкладывал под него переносную лампочку, наглухо покрывал его ватником, снятым с себя, и так как этого было мало, — делил драгоценное тепло своего тела с боевым механизмом. Именно с этой целью он сидел на крышке механизма, заботливо укрыв его полой своего полушубка. Подобную картину можно было наблюдать и в радиорубке и в других отсеках.

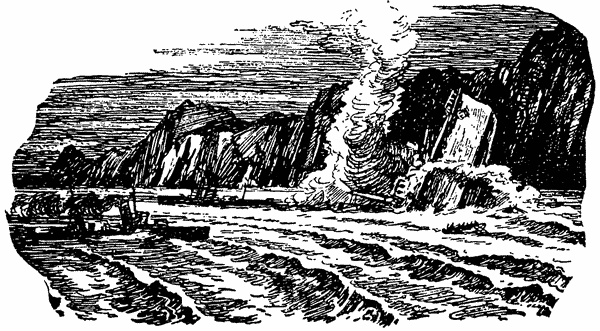

Лодка, отягощенная льдом, переваливалась с борта на борт. Центр тяжести все время перемещался кверху, и уменьшалась остойчивость корабля. Дальнейшее плавание в надводном положении в штормовую погоду грозило катастрофой.

Между тем необходимость полностью кончить зарядку заставляла нас оставаться в надводном положении. До конца зарядки оставалось немного времени. Напрягая все силы, мы топорами и ломами скалывали лед. Люди поминутно рисковали скатиться за борт. Лед был прочный и отскакивал небольшими кусочками. Это мало облегчало положение лодки, но все же оттягивало наступление опасного момента.

Наконец зарядка закончилась, и мы ушли под воду. Предстояло потратить около часа, чтобы полностью удиферентовать лодку. Необходимо было принять много лишней воды, чтобы погрузиться и уже затем, под водой, по мере таяния льда, откачивать лишнюю воду за борт, не допуская большой отрицательной пловучести.

В сумерки, когда еще можно было кое-что увидеть, мы подняли перископ, но здесь обнаружилась большая неприятность: нижняя головка перископа оказалась залитой водой. И, говорят, беда не приходит одна. Во время шторма волной расшатало в надстройке какие-то лючки и под водой, даже при малом ходе, они сильно дребезжали, и совершенно невозможно было прослушать море.

Мы оказались в весьма сложном положении.

Пришлось уйти на глубину и попытаться просушить перископ в подводном положении. Через некоторое время вновь подняли перископ; но ничего хорошего не получилось. На сильно загрязненной оптике перископа с трудом можно было различить какие-то пятна — оставалось меньше десяти процентов от нормальной видимости. Несмотря на это, мы твердо решили оставаться на позиции, где можно было ожидать появления противника.

Стемнело. Мы всплыли, отошли подальше от берега и решили устранить дребезжание. В носовую надстройку был послан боцман Хвалов. Он осторожно спустился с мостика, пробежал на нос лодки и, открыв не без труда один из лючков, скрылся в надстройке. Работать ему пришлось в ледяной воде и в сплошной темноте. Действовал он наощупь, беспрестанно ударяясь при качке о металлические предметы. Каждый миг он мог застрять между близко расположенными друг к другу механизмами и не выбраться в случае боевой тревоги, если лодка должна будет внезапно погрузиться. Но все обошлось благополучно. Через полчаса Хвалов вылез из надстройки и, едва передвигая от усталости ноги, медленно поднялся на мостик. С него струей стекала вода. Тяжело дыша, он доложил, что вибрация железных предметов устранена. Мы снова погрузились, шумы уменьшились, но небольшие помехи все же остались.

Когда всплыли вновь, луна уже поднялась над горизонтом. Указав вахтенному офицеру курсы поиска противника, я спустился отдохнуть.

Через два с половиной часа меня разбудил Щекин. Он стоял с радиограммой в руках. В радиограмме сообщалось о конвое противника, идущем на восток.

Посмотрел на часы. По приближенному расчету в уме, корабли противника, если они не зайдут куда-нибудь по пути, появятся в нашем районе не раньше, как через час-полтора. На карте уже были нанесены исходные данные конвоя. У нас еще имелось время выбрать наиболее благоприятную позицию для атаки и не спеша дойти до нее.

Погода, позволяющая видеть далеко, наверное помешала соседней лодке атаковать противника в надводном положении, она была обнаружена и ушла под воду прежде, чем успела лечь на боевой курс. Значит, при выборе позиции нам нужно учесть условия освещения и занять к началу атаки такое положение, которое позволило бы хорошо видеть цель, оставаясь незаметными для противника.

Мы заполнили систерны главного балласта; теперь над водой оставалась только одна рубка. Стоя на месте при слабой зыби, мы могли раньше услышать противника, чем увидеть его. Это ставило нас в выигрышное положение.

Кроме того, наша позиция находилась не более чем в двух милях от наблюдательного поста противника. Атака вблизи поста и базы противника могла оказаться неожиданной для врага и завершиться полным успехом. К тому же и близость к порту назначения всегда ослабляет бдительность: противник менее внимательно наблюдает за морем и воздухом. Этому психологическому моменту мы придавали большое значение.

Нет ничего более тягостного, чем ожидание решительного момента. Мы безрезультатно прождали более часа и за это время многое передумали. Наблюдательный пост был хорошо виден даже невооруженным глазом, и порой как-то не верилось, что в затемненной части горизонта нас нельзя заметить. Вахтенный сигнальщик, наблюдавший за горизонтом, почти каждый раз задерживал свой взгляд на черном высоком мысе, где возвышалась башня маяка.

Шел уже второй час, а противник не появлялся. Напряжение людей, находившихся на мостике, нарастало. Кое-кто уже стал высказывать сомнение, прошло два часа сверх расчетного времени, и трудно было допустить, что противник еще в пути. Скорее дело представлялось так, что конвой зашел в какую-нибудь бухту и там отстаивается или, сделав резкий поворот от берега, пошел в открытое море. Хотя я полагал, что оба эти варианта вряд ли могут быть выгодны противнику.

Стоя на мостике, я, в сотый раз присматриваясь к горизонту, думал: «Неужели корабли прошли, и мы их не увидели?», — но всякий раз отгонял от себя эту мысль. Передо мной, как на ладони, лежал берег противника: он был освещен достаточно ярко, чтобы на его сером фоне не просмотреть конвой.

Продолжая наблюдать в бинокль и проклинать про себя медлительность противника, я почувствовал, как кто-то тронул меня за локоть. Это был Лебедев. Его сосредоточенное выражение лица и какая-то особая настороженность говорили о том, что он готовится сообщить что-то важное.

— Что, товарищ Лебедев?

Вместо ответа Лебедев еще более согнулся и показал в сторону, куда я только что смотрел в бинокль.

— Что вы там видите? — спросил я и, быстро вскинув бинокль, посмотрел в этом направлении.

— Ничего не вижу, но вот там… я слышу шум, похожий на далекий прибой. Еще пять минут назад этого шума не было, — шепотом проговорил он.

В бинокль я ничего не обнаружил, но, зная, что Лебедеву не свойственно ошибаться, понял, что мы дождались противника.

— Что с вами, почему вы говорите шепотом? — нарочито громко обратился я к Лебедеву.

— Сам не знаю почему, — смутившись ответил он и добавил: —Товарищ командир, посмотрите еще раз. Может быть, сейчас удастся что-нибудь увидеть.

— Не беспокойтесь, товарищ Лебедев, противник еще далеко, и он от нас не уйдет, — ответил я уверенным тоном, и Лебедев сразу понял: его напряженный труд на протяжении почти четырех часов не пропал даром. Мне показалось, это сразу его подбодрило. Он улыбнулся и уже совершенно спокойно попросил разрешения сойти вниз.

— Идите, товарищ Лебедев, и не теряйте противника. Теперь осталось немного…

Лебедев быстро исчез в люке.

Вскоре я получил новый пеленг на противника. Снова навел бинокль на море и только теперь смог заметить едва приметную, двигающуюся точку, которая то и дело терялась в складках высокого гранитного берега.

Дистанция между нами была большая — более шести миль. Заметив одну черную точку, глаз продолжал искать другие точки — корабли охранения. Наконец появились и они: сперва один, потом другой, третий.

— Да, это тот конвой, который не удалось атаковать нашим друзьям. Он снизил скорость, и потому вышел просчет во времени, — сказал я Щекину, который сейчас стоял возле меня. — Прикажите готовить торпедные аппараты к залпу и пусть подымут с коек свободную от вахты смену.

Через несколько минут корабли противника отчетливо просматривались даже невооруженным глазом. Два больших транспорта, прижимаясь к береговой черте, шли друг за другом и удачно маскировались тенью, падавшей от высоких отвесных скал. Впереди них и несколько мористее шли корабли охранения.

Было ясно, что успешную атаку можно произвести, только прорвав охранение противника с головы.

Каждую секунду, опасаясь себя обнаружить, мы маневрировали, сближаясь с противником. Хотелось как можно быстрее закончить атаку и уйти под воду. «Вот что значит первая атака в надводном положении, да еще в светлую ночь», — подумал я. Как назло, видимость улучшалась, облака подымались выше, и кое-где уже появились большие куски чистого темноголубого неба. «Не хватает еще, чтобы луна показалась», — со злостью подумал я. Хотелось увеличить ход и тем самым приблизить момент атаки. Но корабль, который мы собирались атаковать, находился еще в затемненной части, и мы могли допустить большую ошибку в расчетах из-за нерезкости контура корабля. Требовалось терпеливо ждать, маневрируя, чтобы сохранить за собой позицию, позволяющую в любой момент нанести удар по противнику.

Ясное и отчетливое сознание цели помогало овладеть собой и терпеливо выжидать. Напряжение возрастало с каждой минутой. Дистанция до кораблей врага уменьшалась. Мы держались на курсе миноносца, — он шел первым среди кораблей охранения, которые прикрывали транспорты со стороны моря.

Зорко наблюдая за движением транспорта, мы не могли не следить за миноносцем, который был к нам всех ближе. Казалось, вот-вот на миноносце заметят нас и на большой скорости пойдут на таран.

Дистанция до миноносца была не более полутора миль, когда курс нашей лодки пересек сторожевой корабль, идущий впереди транспортов. Мы почувствовали некоторое облегчение — опасность со стороны головного сторожевика «пронесло», но зато миноносец продолжал с нами сближаться. Было одно мгновение, когда уже иссякло терпение, и я готов был отдать приказание ложиться на боевой курс. Но овладев собой, снова продолжал отсчитывать секунды до залпа. В этот последний миг я ощутил, что не выпущу торпеды раньше времени даже в том случае, если миноносец пойдет на таран. Я, повидимому, приблизился к той грани нервного состояния, перейдя которую человек становится уже равнодушным к неминуемой опасности.

Но вот черная громада транспорта выползла из-за мыса и резко обрисовалась на светлом фоне залива. Даю команду на руль и предварительную — на аппараты. Затем, сдержав лодку на боевом курсе, командую: «Залп!».

Теперь осталось одно: погружаться, не теряя ни секунды. До миноносца, идущего прямо на нас, дистанция не превышала мили. Быстро задраив за собой люк, я приказал идти на глубину. Лодка начала погружаться с диферентом на корму. Выровняв лодку, мы оторвались от поверхности и ушли на безопасную глубину. Через минуту после залпа последовал взрыв.

— Слышу металлический треск, разламывается корпус корабля, — громко проговорил Лебедев.

— Это хорошо. Спросите у Лебедева, — обратился я к Щекину, — не слышит ли он шума винтов по пеленгу взорвавшейся торпеды?

Щекин передал мой вопрос.

— По пеленгу залпа шума винтов не слышно, но шум, похожий на работу винтов миноносца, удаляется от нас — как будто увеличил ход и изменил курс, — ответил Лебедев.

Мы облегченно вздохнули.

— Слышу переменные хода сторожевых кораблей, их курсы все время меняются, — снова доложил Лебедев. Но это сообщение нас уже не волновало. Важно, что до самого момента атаки мы не были обнаружены. Взрыв на транспорте, повидимому, отвлек внимание команды миноносца. Из дальнейших сообщений можно сделать вывод, что второй транспорт остановил ход, а охраняющие корабли теперь вертятся около него, часто меняя курс.

Мы шли под водой, стараясь оторваться от противника. Пришлось отказать себе в желании всплыть и посмотреть на результаты атаки, так как недалеко от нас слышались шумы винтов кораблей охранения.

Через некоторое время мы всплыли и дали радиограмму командованию. Ответной радиограммой нас вызывали в базу. Обратный переход прошел благополучно.

На базе нас встретили тепло и радушно, как встречали всегда экипажи кораблей, если даже они по каким-нибудь, часто не зависящим от них обстоятельствам, вынуждены возвращаться с моря без победы. Но если встречали всех хорошо, то те, кто возвращался, чувствовали себя далеко не одинаково. Матросы подводных лодок, вернувшихся без победы, донимали своих командиров просьбой прийти в гавань либо ночью, чтобы никто их не видел, либо стать на якорь в какой-нибудь уединенной бухте, будто им необходимо провести несложный ремонт.

Разумеется, командир корабля переживает неуспех значительно сильнее. У него, как говорят, «кошки скребут на душе». Он сделал все от него зависящее, чтобы встретить и атаковать противника, но безуспешно. Об этом хорошо знает экипаж лодки, в его безупречной, самоотверженной службе уверено и командование, но при всем этом командир лодки глубоко страдает. Трудно ему взять себя в руки и сохранить внешнее спокойствие. Еще труднее разговаривать с подчиненными, когда они просят как-нибудь незаметно, без шума, прийти в базу. По возвращении он коротко докладывает командованию о том, что пробыл на позиции столько-то суток, искал противника в таком-то районе, действовал так-то, но ни разу не обнаружил вражеского транспорта. Но он не говорит о том, какие исключительные трудности встретились на его пути и как мужественно, героически преодолевал их экипаж. Он не говорит и о своих личных переживаниях, и о том, как тяжело и стыдно ему и его боевым друзьям возвращаться без победы. Когда его спрашивают о трудностях, он старается отвечать коротко и лаконично. Получив разрешение уйти, он сдает свои отчетные документы за поход, уходит к себе в каюту и вместо отдыха долго и мучительно думает, вспоминая все свои действия, стараясь найти причину неуспеха.

Однажды я пришел в каюту к одному из своих товарищей. Он только что вернулся из неудачного похода. К удивлению своему, я заметил на его глазах слезы. Он глубоко переживал, что какой-то штабной офицер доложил командованию соединения, будто поломка механизма, из-за которой лодка вернулась ни с чем, могла быть предотвращена, если бы командир не проявил халатности. Командир же сделал в этом походе все, что мог сделать. Он не жалел ни себя, ни людей, ни техники для того, чтобы найти противника. Несправедливый, незаслуженный упрек вызвал слезы у командира лодки. Он плакал, как только может плакать мужчина, кровно обиженный за то, что нашелся человек, который ему не поверил.

… После доклада Военному Совету я приказал собрать весь личный состав в кубрике, — по корабельной привычке так называлось у нас помещение в здании базы, где размещалась команда. В тепло натопленной и ярко освещенной комнате собрался весь экипаж.

Повесили карту, на столе разложили документы. Я подробно разобрал наш последний поход, особо отметил безукоризненную работу секретаря комсомольской организации лодки Лебедева. Он первый обнаружил противника. Последнее время Лебедев обращал на себя внимание специалистов нашего соединения и даже всего флота. Он служил образцом отличного знания своей специальности, бережною ухода за сложной и капризной техникой и, наконец, высокой личной дисциплинированности.

Хвалов, Тюренков, Федосов, Мартынов также были отмечены на нашем собрании как примерные моряки.

Резкой критике был подвергнут Зубков, по вине которого в шахту перископа проникла вода и перископ вышел из строя.

Почти каждый на этом собрании говорил о недочетах похода, вносили ценные предложения, как повысить боевую организацию корабля, чтобы усилить его боеспособность.

После ужина часть экипажа уволилась на «берег», преимущественно в Дом флота. Мы поддерживали тесную связь с Домом флота, где часто устраивались литературные и музыкальные вечера. Иногда к нам на корабль приходил художественный руководитель театра Северного флота и читал новые пьесы, экипаж внимательно слушал их, а потом очень оживленно обсуждал.

В те дни, когда мы стояли в базе, наши офицеры проводили большую работу. У нас устраивались технические конференции, — они помогали углубленному изучению специальности, расширяли технические знания и развивали рационализаторскую мысль.

Часто по вечерам матросам читали вслух статьи и очерки. Обычно я сам подбирал из центральных газет очерки о боевых эпизодах и о самоотверженной работе советских людей в тылу. Чтение это воспитывало в людях глубокое чувство долга, патриотизм, жгучую ненависть к врагу.

На третий день после прибытия в базу мы провели такой вечер коллективной читки. Сначала прочитали коротенькие статьи любимого матросами писателя Ильи Эренбурга. Затем фронтовой очерк Василия Гроссмана. В это время к нам пришел начальник политотдела и тоже присел к столу. Он не сводил глаз с матросов: должно быть его интересовало, как они реагируют на прочитанное. Матросы сидели, не шелохнувшись, слушали с большим вниманием.

Беседа, завязавшаяся после читки, о положении на фронтах незаметно перешла к жизни Северного флота и нашего маленького экипажа.

— Как же это случилось, что у вас в последнем походе залило головку перископа? — неожиданно спросил вдруг начальник политотдела.

— Техника подвела, — послышался чей-то голос.

— Вот с этим не согласен, — решительно возразил начальник политотдела. — Не техника подвела, а вы технику подвели. Если бы хорошо, внимательно неслась вахта — вода никогда не проникла бы в шахту перископа. А тут, должно быть, кто-то зевнул. Так что ли, товарищ боцман?

— Точно так, не досмотрели, товарищ начальник, — неохотно проговорил боцман.

— Хорошенькое дело «не досмотрели». А вы знаете, что ваш «недосмотр» мог стоить жизни всему экипажу. Случай у вас произошел неприятный. И хотя принято считать, что победителей не судят, я держусь иного мнения. Надо эту оплошность хорошенько разобрать и сделать вывод всему экипажу.

Начальник политотдела говорил, волнуясь, и слова его дошли до сознания каждого матроса: все поняли, к чему могла привести халатность одного человека, что ответственность за неприятный случай несет весь наш маленький боевой коллектив, а не только тот, кто «не досмотрел». Стало даже как-то неловко, что нас окружают таким большим вниманием, а мы допускаем в своем комсомольском экипаже грубые нарушения воинского порядка.

Попрощавшись с матросами, мы с начальником политотдела прошли ко мне в каюту, и далеко за полночь затянулась наша беседа. Начальник политотдела со свойственной ему прямотой сказал, что хотя наш корабль имеет немалые боевые успехи, воспитательная работа у нас оставляет желать лучшего.

Он показал на примерах, в чем пороки моей дисциплинарной практики.

— За проступки надо взыскивать безотлагательно. А как обстоит дело у вас? — говорил он. — По несколько месяцев накапливаете факты, а потом наказываете человека за все грехи сразу.

Это была правда. В этот тихий ночной час мы говорили о многом, что касалось практики воспитания людей, и я получил много ценных практических советов, как еще крепче спаять экипаж, привить каждому матросу любовь к своему делу, воспитать в подчиненных высокое сознание воинского долга.

И не одному мне помогал начальник политотдела на первых порах командования кораблем. Мы уважали этого человека. Большую часть времени он проводил на подводных лодках, пытливо изучая жизнь подводников. У него установилась живая связь с людьми, и никакая информация не могла заменить ему того, что он узнавал, встречаясь с офицерами, старшинами, матросами.

Не только он шел к людям, но и люди охотно шли к нему за советом, посвящали его во все свои личные дела, открывали перед ним свою душу, потому что он был простым, доступным человеком, отлично понимал всю трудность службы подводников, заботился о них, как отец родной, но зато и спрашивал строго, как того требует военная дисциплина. Бывало, поговорит с тобой что называется «с глазу на глаз», резко, честно, скажет тебе много неприятных вещей, а уходишь от него не с чувством обиды, а с желанием работать лучше, не повторять ошибок. Мы учились у него методам воспитания подчиненных.

На следующий день после встречи с начальником политотдела я решил поговорить с Зубковым.

— Вы знаете, почему я вас вызвал? — спросил я Зубкова.

— Догадываюсь, товарищ командир, — ответил он. — Все насчет того случая?

— Совершенно верно. Вы допустили невнимательность в последнем походе. Не дорожите боевой славой корабля. Вопрос стоит о том, чтобы вас списать на берег.

— Что вы, товарищ командир? Это я-то не дорожу? Да я вырос, можно сказать, на этом корабле. Для меня он — родной дом, а вы списывать… — волнуясь проговорил Зубков, и на лице его выступили розовые пятна.

— Да, да, не дорожите, — настойчиво повторил я, — не проявляете усердия, старания, любви к технике, а расплачиваться за вас приходится всему экипажу.

Зубков опустил голову и задумался, но вскоре выпрямился и, полный решимости, пристально глядя на меня, сказал:

— Я допустил оплошность, товарищ командир, и понял это еще в море. Мне стыдно было смотреть в глаза товарищам за то, что по моей вине может сорваться атака… Я что угодно сделаю, чтобы загладить свою вину… Даю вам честное комсомольское слово, больше ничего подобного не повторится. Только насчет списания на берег прошу не поднимать вопроса.

Я почувствовал искренность в словах Зубкова и поверил ему. Я знал, что у него хватит силы воли преодолеть свои недостатки, но мне хотелось, чтобы он отвечал за свои слова не только передо мной, но и перед своими товарищами.

— Ваших заверений для меня мало, товарищ Зубков. Вот если комсомольская организация поручится за вас, тогда я еще подумаю…

— Постараюсь заслужить доверие комсомольской организации, — тихо ответил он.

На этом наш разговор кончился.

В тот же день ко мне пришел Лебедев. Он просил оставить Зубкова на лодке, заверив меня, что комсомольская организация поможет ему исправиться и заслужить добрую славу.

Зубков был оставлен на лодке. И с этих пор его действительно словно подменили. Если мы находились в море, он безропотно переносил все трудности походной жизни, нередко изъявлял желание нести вахту по полторы и две смены подряд. Все мои приказания выполнял с необыкновенной четкостью и быстротой.

Когда мы возвращались в базу, он отказывался от увольнения на берег, часами копался в своем заведывании, словно желая еще и еще раз убедиться, что у него на боевом посту все в полном порядке.

Много позже Зубков сам признался, что моя беседа с ним, а затем разговор с членами бюро комсомольской организации заставили его о многом подумать, взять себя в руки и совсем по-другому относиться к выполнению своего воинского долга.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также

НОЧНАЯ БАБОЧКА

НОЧНАЯ БАБОЧКА Симеон Новый Богослов писал: "Сатана, с подчинёнными ему духами, приобрёл право с того времени, как при посредстве преслушания причинил человеку изгнание из рая и отлучение от Бога, невидимо колебать и ночью, и днём словесность каждого человека, одного

Ночная посадка

Ночная посадка В этот раз я хочу рассказать историю, которая произошла с одним из моих боевых друзей во время прохождения службы.Случилось это вскоре после войны. Наш гвардейский истребительный полк стоял в восьмидесяти километрах от турецко-иранской границы. Турция и

Ночная песня

Ночная песня Бродят ночью волчьей стаей, К сердцу крадутся слова Вой звериный нарастает, Тяжелеет голова. Я запомнил их привычку Подчинения огню Я возьму, бывало, спичку, Их от сердца отгоню. Изловлю в капкан бумажный И при свете, при огне Я сдеру с них шкуру даже И

НОЧНАЯ ПРОГУЛКА

НОЧНАЯ ПРОГУЛКА Вдоль по асфальтовой дороге Меня несет велосипед. В немом движенье руки, ноги. Над Волгой зыблется рассвет. Колеса мчатся с нежным свистом, Как будто крылья подо мной. На небе темно-серебристом Заря встречается с луной. Вот на мгновенье, обескрылен, Стою

НОЧНАЯ СЧИТАЛКА

НОЧНАЯ СЧИТАЛКА Раз-два-три-четыре-пять! Шесть-семь-восемь-девять-десять! Надо, надо, надо спать И не надо куролесить! Кто не спит, тот выйдет вон! Кто уснул, увидит

Ночная сирень

Ночная сирень Под кустом сирени я хотел бы спать, Терпкий, но приятный аромат вдыхать. Звёздочки на небе весело горят, Радуя сегодня взрослых и ребят, И влюблённым ночью освещают путь. Ты сирени росной запах не забудь. Он опять напомнил юности года, Время, что промчалось

Ночная дума

Ночная дума Тишь ночная дышит тенью странной… Лунный свет в окне и в сердце свет… Дума муравьишкой неустанным Трудится, заслон творя от бед. Чуток дух мой в живости бессменной; Внемлет ночи мексиканской он — Древним видам… И неизреченной Тишью неземною поражён. Год

Ночная «Стрела»

Ночная «Стрела» Стрела состоит из трех частей: наконечника, древка и оперения. (Из Энциклопедии) В дороге вы встречаете случайных попутчиков, иногда близких вам по профессии или восприятию жизни. Такие встречи бывают интересны и даже полезны, но — знаю об этом по опыту —

НОЧНАЯ КАНОНАДА

НОЧНАЯ КАНОНАДА В последний день июня 1941 года над грядой Синичьих холмов появился фашистский самолет. Покружив над поселком, летчик спикировал на Святогорский монастырь. Одна из бомб угодила в купол собора. Обломки кровли упали на могилу поэта.А вскоре у поселка

НОЧНАЯ ДИПЛОМАТИЯ

НОЧНАЯ ДИПЛОМАТИЯ Вернувшись на теплоход, Горбачёв позвал в кают — компанию делегацию и основных советников. А Павлу Палажченко, который переводил переговоры с Рейганом, велел зачитать, что там говорилось. Все слушали, а Горбачёв комментировал. Это был его стиль. Потом

Ночная схватка

Ночная схватка В первой половине марта 1919 года в особый отдел ВЧК 1-й Украинской красной армии пришла молоденькая медицинская сестра Валя. Ей стало известно о существовании белогвардейской подпольной организации. Валя сообщила имена белых офицеров и медицинских сестер,

Ночная тревога

Ночная тревога — Четвертая рота! В ружье!Я толкаю Замма в бок, мы скидываем наше одеяло и кубарем скатываемся с нар. Нога моя нащупывает деревянный приступок, вторая старается угодить между Лебедевым и Кузнецовым, которые уже поспешно мотают портянки.— Быстрей! —

НОЧНАЯ ТРЕВОГА

НОЧНАЯ ТРЕВОГА Ещё до переворота братьев Меркуловых нам пришлось пережить несколько неприятных и тревожных минут.Я проснулся ночью от ружейного выстрела вблизи дачи. Подбежав к окну, я с трудом различил в ночной тьме в палисаднике несколько человеческих фигур. В одной

НОЧНАЯ ПОГОНЯ

НОЧНАЯ ПОГОНЯ Весла скрипят в уключинах. Молится Богу камыш… Кем это ты измучена? Не говоришь?.. Молчишь?.. Жизнь никому не вверена. Взрежу волну веслом. Сердце мое прострелено, Брови — больной излом… Омут! Метнулась в сторону!.. В лодке, на дне, — вода. Не ворон летел за

НОЧНАЯ ТРЕВОГА

НОЧНАЯ ТРЕВОГА Не криви искусанные губы, Ни на чьи гримасы не гляжу. Может быть, скажу я слишком грубо, Но зато я искренно скажу Мне чужды тургеневские розы, Мне смешны те чуждые года; Но писать поэмы о колхозах Я не стану, друг мой, никогда! Усмехнешься и кивнешь

Ночная скиталица

Ночная скиталица Совместная жизнь — мы жили теперь в одной квартире — для всех четверых была так увлекательна, что Ивановы совсем и не думали уезжать. Мать Макса приехала к нам из Коктебеля, жила внизу и была пятым членом нашего союза. Вячеславом она восторгалась с