Александр Панкратов-Чёрный НАРОДНЫЙ АРТИСТ РОССИИ

Александр Панкратов-Чёрный

НАРОДНЫЙ АРТИСТ РОССИИ

В 1965 году я поступил в Горьковское театральное училище. С начала учебы мы, студенты, получили возможность не только посещать каждый вечер театр, смотреть спектакли, но и принимать участие в некоторых постановках, где требовалось большое количество массовки или групповки, автоматически став артистами «миманса». Среди моих однокурсников больше всех повезло мне – доверили крохотную рольку гонца к Ричарду III, который в последнем акте выбегает из-за кулис со «страшным известием»: «О, мой король! Уж Ричмонд близок!..» И так далее, сейчас уже не помню, что там вложил в мои уста великий Шекспир.

Студенты, а многим из нас было по 15-17 лет, имели счастье оказываться на сцене театра, в кулуарах, гримерных с такими (для нас великими) артистами, как Н. А. Левкоев, В. И. Разумов, Н. С. Хлибко, В. Я. Самойлов и, конечно же, Вацлав Янович Дворжецкий. Было фантастически интересно наблюдать за ними, учиться у них, молиться – боготворить. Быть свидетелем, как эти мастера готовятся к спектаклю, одеваясь в сценические костюмы, гримируясь, кто-то – шутя, бросая реплики, подсмеиваясь над коллегой, кто-то – ворчливо, делая замечание костюмерам, кто-то просто возмущаясь, обнаружив чей-то незначительный просчет. Кто-то «травил» анекдоты, вспоминая работу в других театрах, о давно прошедших встречах, знакомствах…

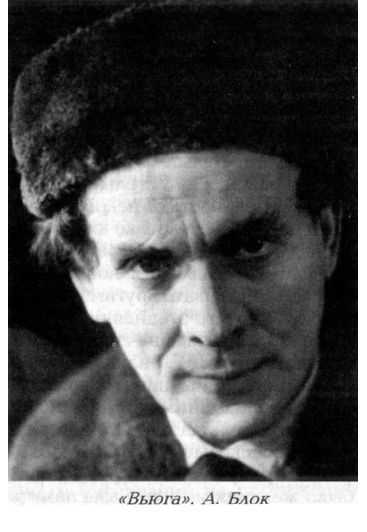

Для нас, молодых, было интересно всё. Я наблюдал за всеми, особенно за В. Я. Дворжецким. Реагируя на всё, что его окружало, он, так мне думалось, при происходящем как бы не присутствовал, хотя реакции его на анекдот ли, на чью-то вспыльчивость или, наоборот, серьезный рассказ всегда были остры, динамичны по характеру проявления, а если говорить о «физике», то это всегда была пластика, выраженная в каком-то неожиданном жесте, в повороте головы или туловища. Почему-то мне казалось, что он был очень музыкален, хотя ни разу не видел его играющим или поющим. Музыкальность жила в его пластике, а может быть, он сам – весь – со своей органикой жил в музыке и в пластике окружающей его среды. Поэтому не случайно ему в театре была поручена роль Александра Блока в пьесе «Вьюга». Он обладал удивительным слухом и прекрасным зрением, эти два качества тратились им нещадно – потому, вероятно, в последние годы и то, и другое было потеряно.

Помню, когда он отмечал получение звания «Народный артист России», был творческий вечер в актовом зале ЦДРИ, и я, выйдя к нему на сцену, заговорил (а для меня присутствие на этом вечере было предметом гордости, тешило мое тщеславие) – я волновался, как мальчик на экзамене. Разве мог я допустить, что мне доведется присутствовать при столь долгожданном событии – долгожданном не Вацлавом Яновичем, а его зрителями, его поклонниками, потому что те, кто искренне относился к театру, к творчеству этого замечательного артиста, мастера, все знали, что власть предержащие не давали ему званий на протяжении всей творческой жизни. Даже после реабилитации эти чинуши, а в этом я уверен, боялись, не смели и не хотели оказывать внимание художнику, который никогда (а я его знал, наблюдал более тридцати лет и знаю, о чем говорю) ни у кого ничего не просил, ни перед кем не «гнулся». Он был горд и независим, если в чем-то и нуждался, так это в «чашечке кофе», чтобы слова сочинять, придумывать, репетировать, путешествовать (черт знает где), снимать свои любительские фильмы, сниматься в кино, смотреть работы коллег и так далее.

Так вот, на сцене ЦДРИ я заговорил и увидел, как он напрягся, чтобы узнать, кто же это. Зрение уже было слабым, если не сказать больше, но слух еще жил, и он, как мне казалось, с неуверенностью и даже детской робостью, боясь из-за своей природной, не выбитой лагерем интеллигентности – не обидеть бы неузнаванием, – проговорил: «Шура?.. Шура… Это же – Шура Панкратов!» – «Да, Вацлав Янович! Это я – Панкратов…» Он обрадовался, как ребенок: не тому, что я здесь оказался, рядом, он и не сомневался, уж если я, узнав, что будет вечер В. Я. Дворжецкого, и я окажусь в Москве, то, естественно, буду присутствовать, участвовать… Он обрадовался тому, что угадал, что – не ошибся… Для него не ошибиться значило больше, чем для любого смертного. Не ошибиться для него имело огромный смысл – философский, важный… Его судьба пережила всю страшную историю России на себе из-за чьей-то «ошибки», оплошности, мелкой гадости. С юных лет, со студенческих, до зрелости эта «история» бросала его со сцены – в барак, от «блатарей» – к интеллигентным людям, от несчастных и униженных – к сытым и хамящим быдлам. Целых пятнадцать лет жизни и потом, после этих пятнадцати страшных лет, столько еще на пути приходилось сталкиваться с подозрительностью, недоверчивостью, завистью и клеветой, но сколько же в этом человеке аккумулировалось доброты, радости, любви и надежды, веры в хорошее, веры в людей. Как много он умел – жить, любить, удивляться, восхищаться и работать, работать, работать. И всё-всё отдавать другим.

Не случайность, а закономерность, что его этапная работа – Лука в пьесе «На дне» М. Горького. Не зря он вышел на сцену ЦДРИ в этой роли, чтобы отметить получение высокого в нашем Отечестве звания. И как органично было явление его бывших товарищей, еще живших, таких же народных, прошедших с ним лагеря и тюрьмы людей, артистов. Это было настолько неожиданно. И о лагерях, допросах эти седые люди вспоминали и рассказывали как о необходимости, которой «наградили» народ и страну любители революций и репрессий. И не было зла, и не было желания мстить. Была память и уважение к людям, с которыми, снимая фуфайку из барака, надев фрак, они поднимались на сцену, чтобы на какое-то мгновение жизни уйти от страшного и увести за собой других в иной мир, в иное измерение… Чтобы выжить духовно и дать эту возможность другим, сохранив свое «Я» под фуфайкой в холод и голод.

Союз кинематографистов (поздно, очень поздно, но слава Богу) добился для Дворжецкого звания «Народный артист России», минуя звание «Заслуженный артист России»… Это была милость, в которой уже давно, а может быть и никогда в жизни, он не нуждался. Вацлав Янович знал, что зрители его любят, ценят, а у него, как у каждого индивидуально творящего, был свой зритель, он даже и нас, зрителей, ни у кого не отбирал, не перехватывал. Он нас поражал и заражал тем, в чем всякий смертный испытывает нужду, – искусством. Спасибо Всевышнему, что на нашей Земле, в нашем Мире нет-нет да и появляются такие, как он, как Смоктуновский, Ефремов…

После премьеры спектакля «Вьюга» А. П. Штейна в Горьковском драматическом театре мы, студенты театрального, пригласили Вацлава Яновича в училище поговорить с ним об этой роли, о роли Александра Блока. Не потому что спектакль удивил – удивил Дворжецкий, причем весь город. Во-первых, совершенной непохожестью на Блока и вместе с тем – похожестью абсолютной. Как ни странно, именно этот парадокс явился тем, что многих, во всяком случае меня, заставило иначе взглянуть на Блока как на личность, как на художника, увидеть трагедию поэта, который сказал о себе: «Во мне все сгорело!» Вот это «аутодафе» революции актер и сыграл, дал зрителям почувствовать и подумать! Думаю, потому тогдашние власти и не позволили долго жить этому спектаклю.

Поражали глаза актера. Синие-синие, огромные, горящие изнутри. Это синее, какое-то газовое горение души, как бы свет угасающей ауры поэта, чувствовал зритель. Когда поэт – Дворжецкий – привставал из-за столика ночного ресторана, хотелось привстать в зрительном зале следом за ним. Как больно звучали его слова – слова Блока, – когда Дворжецкий, осмотрев окружавшее его пространство, людей, выходил на авансцену к зрителям, глядя уже куда-то за зрительный зал – вдаль… не мигая (широко распахнутый взгляд), и произносил: «Русь моя!» Зрители невольно оглядывались и, ничего, кроме тьмы за собой, не увидев, ощущали не только пустоту, но и боль, – и от этого становилось не по себе, охватывала тревога, необъяснимо…

Вацлав Янович долго рассказывал о спектакле, о своих коллегах, о Блоке, об истории. И я помню, когда спросили: «А что для вас роль – вообще… Как результат работы?..» – Вацлав Янович улыбнулся и сказал: «Роль для меня, говоря словами человека мыслящего образами, – это одна сплошная лента, она тянется из-за кулис, может быть, из твоего актерского прошлого, может быть, из твоего человеческого, и уходит опять за кулисы. Словом, исчезает за занавесом, но на этой ленте актер обязан поставить три, может, пять очень ярких точек. Если зритель увидит две такие точки – очень хорошо, три точки – отлично, а если все пять – значит, роль сделана, значит, ты, актер, не зря ешь свой хлеб». У Вацлава Яновича Дворжецкого точки были всегда видны.

На удивительных психологических контрастах была выстроена роль Бекингема в «Ричарде III». На тончайших нюансах жил его профессор в спектакле «Юпитер смеется». И о каждой роли можно говорить много и много, так же как и о его киноролях. Он всегда был «современен» в хорошем смысле этого слова, любая его роль имела будущее, она уводила нас за рамки пьесы, за рамки кинокадра. И уводил он нас в Прекрасное, где всегда – мысль, чувство. А это так необходимо нам, смертным, и этого так не хватает после ухода Вацлава Яновича и его удивительного сына Владислава – без них холодно и неуютно. Но есть младший сын – Женя Дворжецкий. Дай Бог ему продолжить то, чему отдали свои жизни брат и отец, чему продолжает служить мама – Рива Яковлевна Левите, верный друг Вацлава Яновича, педагог и режиссер театра и моя учительница. Дворжецкие, в этом нет сомнения, в культуре, как на «сплошной ленте», всегда будут «точками», и эти «точки» будут всегда видны нам, зрителям, друзьям, коллегам.

Низкий поклон за всё, что было, есть и будет…

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также

Народный артист РСФСР

Народный артист РСФСР Народный РСФСР Настолько глуп, настолько сер, Что даже страшно за народ, Который звания

АЛЕКСАНДР АБДУЛОВ. НАРОДНЫЙ АРТИСТ

АЛЕКСАНДР АБДУЛОВ. НАРОДНЫЙ АРТИСТ И странная все же вещь — природа актера. Всеобщие любимцы, глашатаи судеб, чревовещатели сокрытой от глаз мудрости мира — и вот, пойди же, при всем том, в какие-то там Средние века их, к примеру, даже запрещали хоронить на кладбищах. Только

Александр ПАНКРАТОВ-ЧЕРНЫЙ

Александр ПАНКРАТОВ-ЧЕРНЫЙ А. Панкратов родился 28 июня 1949 года в деревне Конево Алтайского края в бедной крестьянской семье. Его мать Агриппина Яковлевна Токарева была родом из Челябинска, но в 20-е годы их семью сослали на Алтай. Там Агриппина Яковлевна вышла замуж за

Народный Артист

Народный Артист Саша Абдулов появился на артистическом горизонте Москвы, а потом и всего Советского Союза, совершенно неожиданно. Появился, как колоссальная летучая звезда, как какой-то метеорит. Все рассказывали друг другу легенды, еще не видев его. И мне рассказывали

Александр ПАНКРАТОВ-ЧЕРНЫЙ

Александр ПАНКРАТОВ-ЧЕРНЫЙ Свою первую любовь Панкратов (псевдоним Черный он возьмет в конце 70-х) встретил в 1965 году, когда поступил в Горьковское театральное училище (курс Н.А. Левко и Т.П. Рождественской). Его однокурсницей была Ирина Семиклетова, в которую он и влюбился.

Александр Панкратов-Черный «НАРОД УСТАЛ ОТ ВОРОВСТВА И ХАПУЖНИЧЕСТВА»

Александр Панкратов-Черный «НАРОД УСТАЛ ОТ ВОРОВСТВА И ХАПУЖНИЧЕСТВА» – Александр Васильевич, что связывает вас с Алтаем и что значит для вас Бийск?– Связь прямая – это моя родина. Я здесь родился, на Алтае прошло мое детство. Так что все, что происходит здесь, мне

Народный артист СССР ИОСИФ КОБЗОН

Народный артист СССР ИОСИФ КОБЗОН Профессия артиста всегда казалась заманчивой, привлекательной, интересной для многих. Эстрада не знала недостатка в певцах и актерах, и по сей день это так.Валя Толкунова относилась к тем молодым, красивым людям, что стремились на сцену,

Народный артист России ИГОРЬ КРУТОЙ

Народный артист России ИГОРЬ КРУТОЙ Впервые мы встретились с Валентиной Васильевной у нее дома, в однокомнатной квартире на улице Чехова. Привел меня к ней главный администратор театра им. Ленинского комсомола Николай Анатольевич Басин, чтобы поговорить о создании

Народный артист России ЛЕВ ЛЕЩЕНКО

Народный артист России ЛЕВ ЛЕЩЕНКО Думая о Вале Толкуновой, я возвращаюсь к воспоминаниям ранней молодости, к самому началу жизни. Я кончал институт, параллельно работал в Московском театре оперетты стажером, чуть позже – артистом, и мы несколько раз пересекались в

Глава 10. Народный артист России Леонид Филатов: «Отцу пришла странная бумага о том, что он может считать себя несудимым…»

Глава 10. Народный артист России Леонид Филатов: «Отцу пришла странная бумага о том, что он может считать себя несудимым…» …Меня устойчиво интересовал механизм тирании. Родом я из провинции, и даже там, почти в глуши, при Сталине пострадала почти вся моя семья,

Народный артист

Народный артист Свою музыкальную деятельность я начинал в ансамбле «Аргонавты», который был популярным коллективом во времена настоящего андерграунда. Двадцать лет спустя в альбоме «Возвращение на „Арго“» я заново перепел одиннадцать хитов группы «Аргонавты». Все

Предисловие Снимите кино о футбольной совести! Валерий Баринов, народный артист России

Предисловие Снимите кино о футбольной совести! Валерий Баринов, народный артист России Вначале задумался – а почему, собственно, Евсеев? Ведь в клубах, где Вадим провел большую часть карьеры, – в «Спартаке» и «Локомотиве», были, на первый взгляд, более звучные имена и

Глава 15. Народный артист России: «Я и господь бог, я и Паваротти!»

Глава 15. Народный артист России: «Я и господь бог, я и Паваротти!» Однажды наш герой Дмитрий Хворостовский в своем чрезвычайно напряженном графике нашел время для встречи со зрителями программы «Абсолютный слух». Ведущий программы Геннадий Янин тут же озвучил

Александр Панкратов-Черный «Народ устал от воровства и хапужничества»

Александр Панкратов-Черный «Народ устал от воровства и хапужничества» – Александр Васильевич, что связывает вас с Алтаем и что значит для вас Бийск?– Связь прямая – это моя родина. Я здесь родился, на Алтае прошло мое детство. Так что все, что происходит здесь, мне

Народный артист России. Игорь Крутой

Народный артист России. Игорь Крутой Впервые мы встретились с Валентиной Васильевной у нее дома, в однокомнатной квартире на улице Чехова. Привел меня к ней главный администратор Театра им. Ленинского комсомола Николай Анатольевич Басин, чтобы поговорить о создании

Народный артист России. Лев Лещенко

Народный артист России. Лев Лещенко Думая о Вале Толкуновой, я возвращаюсь к воспоминаниям ранней молодости, к самому началу жизни. Я кончал институт, параллельно работал в Московском театре оперетты стажером, чуть позже – артистом, и мы несколько раз пересекались в