ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ ПЛАНЫ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

ПЛАНЫ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ

Меня называют Сиэсом, а я стремлюсь только быть таким же бескорыстным, как Вашингтон.

П. Пестель

1

орога только что установилась: местами подсохла, местами — по лесу — еще звенела, скованная ночными заморозками. Но весна уже торжествовала. Черные поля сверкали светлой озимью и клочками последнего померкшего снега. Воздух пах талой водой.

орога только что установилась: местами подсохла, местами — по лесу — еще звенела, скованная ночными заморозками. Но весна уже торжествовала. Черные поля сверкали светлой озимью и клочками последнего померкшего снега. Воздух пах талой водой.

Пестель снял фуражку, распахнул свой старый длиннополый армейский сюртук с почерневшими эполетами и полной грудью вдыхал опьяняющую весеннюю свежесть.

— Гони, гони! — торопил он сидевшего на облучке крепостного слугу Ивана, камердинера и кучера одновременно.

— И то, Павел Иванович, гоню! — весело отвечал Иван. — Чай, в родной дом едем!

В родной дом… Впереди, на горизонте, показались курганы. За ними — Васильево. Нахлынули воспоминания, и прежде всего вспомнилось уже полузабытое детское чувство: дом — это спасение от всех горестей; дома пожалеют, обласкают, защитят…

Иван Борисович Пестель только в 1819 году получил окончательную отставку и с тех пор поселился в деревне. Он, Елизавета Ивановна и их четырнадцатилетняя дочь Софи жили в Васильеве круглый год.

Дела Ивана Борисовича были плохи.

После выхода в отставку, чтобы расплатиться с долгами, ему приходилось жестоко экономить во всем, начиная с одежды и кончая свечами.

Жизнь в Васильеве была скупая и невеселая. Много огорчений доставляли Ивану Борисовичу застрявшие в продвижении по службе младшие сыновья, которые, вырвавшись из-под отцовской опеки, часто просто забывали про стариков.

В однообразном скучном Васильевском уединении один Павел радовал отца и мать подарками, нежными письмами; он брал на себя заботы по устройству братьев.

Каждый приезд Павла в Васильево был праздником для стариков. Павел — один свет в окошке, ему отдавалась вся любовь, которой так не дорожили его братья, и эта любовь порой тяжелым грузом ложилась на плечи Павла. Но, заботясь только о том, чтобы не огорчать родных, он молчал.

Пестель с головой окунулся в нехитрые деревенские дела и подробности быта, словно не было позади Петербурга, словно впереди не ожидала его трудная борьба.

Ожил, пробудился запущенный господский дом: что-то начали чинить, что-то переделывать. Павел заходил на конюшню и в сад, ездил на поля и с жаром обсуждал вопрос о перестановке шкафа или стола.

Иногда Павел уходил к пруду, садился на берегу против зеленого островка и бездумно следил за тем, как по отмели в пронизанной солнцем воде снуют серебристые стаи мальков, деловито проплывают матовые жуки, а над ними по поверхности воды бегают водяные пауки.

А вечерами в уютной, милой с детства гостиной, когда за окнами стоит белесая ночная полутьма, опускались шторы, и при свечах начинался неторопливый разговор.

Иван Борисович рано уходил спать, и Павел, оставшись с матерью и сестрой, любил, мечтая, развивать грандиозные и фантастические планы всеобщего благоденствия. Порой он читал вслух, а то садился за рояль и играл меланхолические этюды и фантазии…

Павел не скрывал от матери своих чувств и не боялся показаться сентиментальным.

— Я так соскучился по дому, по вас и сейчас отдыхаю всей душой, — сказал он однажды.

Елизавета Ивановна положила свою руку на руку сына и, тихо пожимая ее, произнесла со значительной улыбкой:

— Тебе надо жениться, мой старый холостяк. Вот Альбединский, он твой ровесник, а уже семь лет как женат. Подумай об этом и решись, потому что тебе уже тридцать лет.

— Женись, братец, — серьезно поддержала мать Софи, внимательно прислушиваясь к разговору, и смущенно покраснела.

Павел ласково обнял сестру.

— У меня нет средств, чтобы обеспечить семью, — задумчиво сказал он. — А жениться на каком-нибудь уроде, только из-за того, что невеста с деньгами…

— Нет, нет, — перебила сына Елизавета Ивановна. — Но неужели у вас, в ваших краях, нет молодой прелестной женщины, которая принесла бы тебе счастье и… — Елизавета Ивановна вздохнула и твердо добавила: — И деньги.

— Нет, мама, такой редкости нет.

Кончался отпуск, и Пестель заговорил о скором отъезде.

— Конечно, служба прежде всего, — сказал ему отец, — но было бы очень хорошо, если бы в этом году ты провел пятнадцатое июля с нами.

— Да, — подумав немного, ответил Павел, — я смогу остаться до пятнадцатого июля.

15 июля — торжественный день в доме Пестелей. В этот день отмечали сразу три семейных праздника: годовщину свадьбы Ивана Борисовича и Елизаветы Ивановны, день рождения Софьи и именины Владимира.

В этот день к обеду приехали гости — несколько соседей-помещиков с семьями. Общество за обеденным столом было невелико: хозяева и всего девять человек гостей. Большего Иван Борисович себе позволить не мог.

Но зато на лугу, за домом, он устроил настоящее празднество для «людей». Там за длинными, наскоро сколоченными из досок столами пировали васильевские крестьяне — мужики, бабы, ребятишки: со всего уезда в надежде на обильное даровое угощение в Васильево собрались нищие и калеки, знающие наперечет все семейные праздники всех местных помещиков. Около трехсот человек ели досыта тяжелые простые кушанья и пили вволю дешевую водку.

Павел Иванович побыл дома, но как скоро были соблюдены приличия, ушел на луг.

Там плясали под рожок и балалайку. Большой хоровод, уже потерявший первоначальную стройность, разорвали несколько окутанных пылью, пустившихся вприсядку отчаянных плясунов.

Павел вошел в круг.

— Давайте я вас научу танцевать.

— Давай, барин.

Пестель вывел из толпы на середину круга смущенную девушку и крикнул балалаечнику:

— Играй вальс! А вы все становитесь парами и делайте так, как я. Начали!

Но среди этого, казалось, бурного веселья Павел вдруг увидел на лицах крестьян следы тяжелой усталости и тоскливые глаза ребят, говорившие о далеко не радостном детстве…

Павел отошел от толпы и медленно направился к дому.

На следующий же день Павел начал собираться к отъезду.

— Прошу тебя, мой добрый друг, оказать мне любезность, — говорила Елизавета Ивановна, собирая сына. — Я слышала, что в Киеве бисер очень хорош и недорог. Пришли мне небольшое количество. Только надо выбирать его очень ровный, мелкий и с отверстиями, достаточными для того, чтоб его можно было хорошо нанизывать. И надо, чтоб оттенки цвета были хорошо подобраны и чтоб они были разнообразного зеленого цвета: бледного, желтоватого, чисто-зеленого, прозрачные и матовые. Ты мне сделаешь это удовольствие, не правда ли?

— Конечно, маменька… обязательно пришлю… — рассеянно ответил Пестель.

От матери не укрылась задумчивость сына.

— Что с тобою? — спросила Павла Елизавета Ивановна.

— Маменька, — сказал Павел, — я хочу дать вольную Ивану… за его верную службу.

— Но ведь другие наши люди служили так же хорошо, если не лучше твоего Ивана, — недовольно ответила Елизавета Ивановна. — Кроме того, этот акт может создать недовольных между нашими людьми.

Павел молчал. Иван был крепостным Елизаветы Ивановны.

— Ну ладно, — немного погодя продолжала Елизавета Ивановна. — Если ты так хочешь, а я ни в чем не могу тебе отказать: я дам ему вольную.

Пестель поцеловал руку матери.

У крыльца стояла набитая чемоданами и пакетами коляска. Пестель уже в дорожной одежде прощался с родными. В самый последний миг вдруг стеснилось сердце, но он улыбался, видя в глазах матери вот-вот готовые брызнуть слезы.

— Маменька, ждите бисер. Я обязательно пришлю, какого нужно: мелкого, ровного и всех оттенков!

Отдохнувшие лошади взяли с места рысью.

— Осторожней! — крикнула Елизавета Ивановна.

Павел Иванович махнул рукой, и коляска покатилась вниз по косогору, поднимая пыль и подпрыгивая на рытвинах.

2

Уже далеко — за холмами и лесами — осталось Васильево. Коляска катилась по мягкой дорожной пыли среди бескрайной солнечной степи. Лениво бежали лошади, и Пестель не торопил разомлевшего от жары Ивана. Вокруг — степь. Редко попадались встречные.

Пестель шаг за шагом воскрешал в памяти все, что было в Петербурге, вспоминал возражения северян и свои ответы. Он выдержал бой, но борьба оказалась труднее, чем он предполагал, и результаты переговоров не так успешны.

«Но, черт возьми, мы еще повоюем! — думал Пестель, с улыбкой вспоминая, как трудно поддавались, но все-таки поддавались на его убеждения руководители северян. — Только надо быть тверже и, главное, верить в свою правоту».

По пути в Тульчин Пестель на два дня остановился в Белой Церкви у Сергея Муравьева-Апостола и Бестужева-Рюмина.

Те уже имели известия о петербургском совещании. В Петербурге еще шло совещание, когда Швейковский привез Сергею Муравьеву письмо от Трубецкого. В письме описывалось, как «бредит» Пестель в Петербурге, и спрашивалось, почему Муравьев, зная хорошо Пестеля, поддерживает с ним связь. Трубецкой боялся писать открыто и преподнес свое сообщение «в виде трагедии, которую читал… общий знакомый и в которой все лица имеют ужасные роли».

Пестель рассказывал друзьям о той борьбе, которая происходила на совещании.

— Мы должны бороться, и — я верю — мы убедим северян, — закончил Пестель свой рассказ.

— Да, — отозвался Сергей Муравьев, — однако многие с нетерпением ожидают скорого начала действий, и всякая отсрочка охлаждает их. Я прошу вас в разговоре с членами Васильковской управы приложить больше жару и говорить о начале действия в 1825 году.

— Так будет лучше, — согласился Пестель. — Членам нашего общества необходима вера в свои силы и в успех, а долгое ожидание не способствует этому.

Давыдову, Поджио, Волконскому, Лореру и другим членам Южного общества Пестель рассказал о петербургском совещании в том плане, что «хотя в сношениях своих с северными членами он и встретил много сопротивления, но, наконец, все-таки успел согласить их на все- свои предложения».

3

Итак, надо было готовиться к объединительному съезду.

С разными настроениями принимались за работу оба автора конституций: Никите Муравьеву приходилось отступать, Пестель твердо решил наступать.

Критика, которую встретили аристократические положения конституции Муравьева, заставила его несколько пересмотреть свои взгляды. Пестель, который, хотя и не добился принятия своей конституции и согласился с отсрочкой объединения, готовился дать горячий бой и в ходе подготовки и на самом съезде 1826 года. Он чувствовал за собой поддержку юга, отлично понимал разницу между своим проектом, ставшим программой целого общества, и проектом Никиты Муравьева, не нашедшего одобрения даже в среде единомышленников. Пестель верил, что твердость и последовательность занятой им позиции в конце концов приведут его к победе.

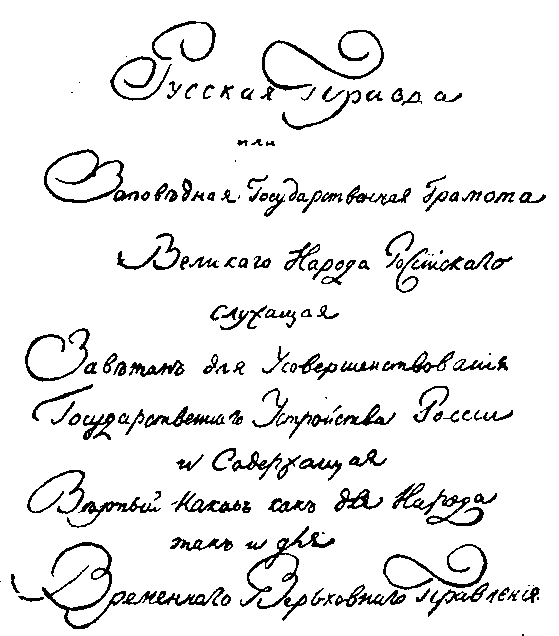

Заглавный лист «Русской Правды».

Уступки, сделанные Муравьевым в новом варианте своей конституции, были не велики, но примечательны. Так, если раньше Муравьев полагал, что крестьяне должны вознаграждать помещиков за свой уход с их земли, то теперь это положение Муравьев вычеркнул, хотя оставил пункт, гласивший, что «земли помещиков остаются за ними». По новому варианту конституции для того, чтобы пользоваться гражданскими правами, не требовалось имущественного ценза, хотя он оставался в силе при выборах на различные государственные должности. К прежним свободам Муравьев прибавил свободу «всякого рода обществ и товариществ», а также давалось право каждому «в отправлении богослужения по совести и чувствам своим». Это были самые существенные поправки, которые внес Муравьев в новый вариант своей конституции, все остальное в основе своей оставалось нетронутым.

На эту скромность в поправках северяне реагировали отрицательно, ведь власть в будущей России по-прежнему оставалась в руках богатых. «Почему богатства только определяют достоинство правителей? — спрашивал член Северного общества Владимир Штейнгель. — Это несогласно с законами нравственными». «Как предупредить, чтобы купец или мужик с большим богатством не вошел в сонм верховных судей, — писал северянин Константин Торсон, — тогда как умнейшему, опытнейшему и поседевшему в государственных делах человеку дверь в палату останется закрытой потому только, что он не имеет достаточно для сего капитала?»

Свои критические суждения, кроме Штейнгеля и Торсона, высказали Рылеев, Пущин, Николай Бестужев, Оболенский и Кашкин. Сосредоточие власти в руках богатых было основным пунктом их возражений. Никита Муравьев снова сел за переработку своей, конституции.

«Русская Правда или заповедная государственная грамота великого народа российского, служащая заветом для усовершенствования государственного устройства России и содержащая верный наказ как для народа, так и для временного верховного правления»— так озаглавил Пестель новый вариант своей конституции, над которым начал работать еще во время совещания 1824 года.

«Русской Правдой» он назвал ее в память сборника древнерусского права, полагая, что такое название программного документа революции подчеркивает национальный характер революции.

Конституции Пестель предпослал обширное введение, где рассуждал о человеческом обществе, о государстве, об отношениях правительства и народа. Здесь же объяснялось, что такое государственное благоденствие, почему Россия нуждается в преобразовании и доказывалась необходимость «Русской Правды» и временного верховного правления.

Необходимость последнего, по мнению Пестеля, диктовалась тем, что «народы, возмечтавшие о возможности внезапных действий и отвергнувшие постепенность в ходе государственного преобразования, впали в ужаснейшие бедствия и вновь покорены игу самовластия и беззакония». Постепенность такого преобразования и должна осуществляться временным верховным правлением, именно им, а не «представительным собором», потому что «начала представительного верховного порядка в России еще не существует». Как гарантия того, что временное верховное правление «будет действовать для одного только блага России», и составляется «Русская Правда».

Нельзя было допустить внезапный переход к новым формам правления и объявить сразу широкие гражданские свободы — это представляло бы обширное поле деятельности для контрреволюционных и авантюристических элементов: русский народ не привык к представительному правлению — его надо подготовить к нему революционной диктатурой временного верховного правления — такова мысль Пестеля.

Пестель решительно демократизировал новый вариант своей конституции, объявив, что крестьяне становятся сразу по установлению республики свободными и юридически и экономически, переходный период в десять-пятнадцать лет уничтожался.

Совершенно ликвидировался сословный строй: дворянство теперь ни под каким видом не должно было существовать, и «члены оного поступают в общий состав российского гражданства». Даже существование сословия «Отличных граждан» как чего-то «отдельного от общей массы народного сословия» кажется Пестелю пагубным. «Вряд ли, — рассуждал он, — это новое дворянство долго будет удовлетворяться одним наслаждением самолюбия». Пестель не верил дворянству, даже лучшим его представителям. Риторическим вопросом: «Чего не делали древние козни дворянские?» — заканчивает Пестель свое рассуждение о политической роли дворянства.

Но, ликвидировав дворянство политически, дворянский революционер Пестель не решился его ликвидировать экономически. На уничтожение помещичьего землевладения он не пошел. Так же как и в первом варианте конституции, в «Русской Правде» земля в стране делилась на две части — в казенной ее половине оставались помещичьи имения. Правда, они не должны были превышать пяти тысяч десятин. У тех, кто владеет более десяти тысяч десятин, безвозмездно отбирается половина и отходит в общественную часть; у тех, кто имеет до пяти тысяч десятин, половина земли тоже отбирается, но за это помещик получает денежное вознаграждение или ему предоставляется в другом месте земля, равная по размерам отобранной.

Дворянская ограниченность Пестеля сказалась еще в одном положении «Русской Правды»: национальный вопрос решался им шовинистически. В «Русской Правде» говорилось, что все племена, населяющие Россию, должны слиться в один русский народ, всякие претензии на самостоятельность должны сурово караться. В частности, правительство российской республики должно было продолжать завоевание Кавказа и, завоевав его, непокорные кавказские племена «с силой переселить во внутренность России, раздробив их малым количеством по всем русским волостям».

Несмотря на всю эту ограниченность, «Русская Правда» — крупнейший вклад в золотой фонд русской революционной литературы. После Радищева никто не восставал так решительно против «разъяренного зловластием» самодержавия, как это сделал Пестель, нигде не выдвигались такие радикальные требования уничтожения феодально-крепостнических порядков, как в «Русской Правде». Решение Пестелем земельного вопроса опережало современную ему эпоху на много десятилетий и было бесконечно прогрессивнее куцой реформы 1861 года. В этом огромное прогрессивное значение «Русской Правды» — программного документа декабристов.

4

В октябре 1824 года в свое полтавское имение Хомутец из Петербурга вернулся Матвей Муравьев-Апостол. Пестель послал к нему своего нового друга майора Вятского полка Николая Ивановича Лорера.

Лорер был недавним членом общества. В прошлом гвардейский офицер, он по семейным обстоятельствам вынужден был в начале 1824 года просить перевода в армию. Его товарищ Е. Оболенский посоветовал ему проситься в Вятский полк к Пестелю.

Оболенский не случайно указал ему на Вятский полк. Хорошо зная настроения своего товарища, Оболенский считал, что Лорер вполне подходит для тайного общества, и не ошибся.

Лорер стал одним из самых близких друзей вождя Южного общества и ревностным его помощником. Он часто разъезжал с поручениями Пестеля в Васильков, Киев, Каменку.

По дороге в Хомутец Лорер не мог отказать себе в удовольствии заехать в Обуховку — имение Капнистов.

Там жила подруга его детства Софья Капнист. Молодой хозяйке Обуховки, дочери поэта Василия Капниста, веселый разговорчивый Лорер был не безразличен; не один вечер провели они в задушевных разговорах, и она считала, что у Николая Ивановича от нее нет тайн. В этот свой приезд он казался чем-то озабоченным.

— Что за таинственные мысли бродят у вас в голове? — шутливо поинтересовалась Софья Васильевна. — Делитесь скорее, я знаю, вам тяжело со мной скрытничать.

— Я ненадолго к вам, — с улыбкой сказал Лорер. — У меня спешное поручение от моего командира полка к Матвею Ивановичу Муравьеву.

— От Пестеля? — спросила Капнист. — Зачем понадобился вашему командиру Матвей Иванович, опять конституционные дела?

— Вы смеетесь, а вот посмотрите, сколько я действительно везу с собой конституций, — ответил Лорер, доставая из портфеля связки бумаг. — Вот оно, сокровище России — «Русская Правда», конституция Пестеля, а вот…

— Боже мой, как вы все-таки легкомысленны! — перебила Капнист. — Ну можно ли быть таким неосторожным? Вы всем показываете ваши конституции или только мне решились?

— Только вам, — ответил Лорер. — Вы же почти наша, не правда ли?

Молодая женщина улыбнулась и значительно посмотрела на Лорера, потом рассеянно взяла со стола толстый конверт и стала разглядывать печать.

— «Nous travaillons pour la m?m cause» [20], — медленно прочла она. — Что значат эти слова?

— Это теперь наш общий девиз, — пояснил Лорер. — Видите, здесь изображен улей с пчелами: мы как пчелы работаем для одной цели.

Софья Васильевна покачала головой и вздохнула.

Через несколько дней, на обратном пути из Хомутца, Лорер снова посетил Обуховку. Он был грустен и молчалив. После. его отъезда Капнист нашла на столе в своем кабинете листок со стихами.

… Как свет молньи светозарной,

Как минутные цветы,

Как любовь неблагодарной,

Как в несчастьи друг коварный,

Изменили мне мечты… —

прочла она и с волнением подумала: «Боже мой, что же могло произойти?..»

Рассказ Лорера был короток, но Пестеля он поразил своей неожиданностью. Всего несколько месяцев назад Матвей Муравьев-Апостол так горячо отстаивал в Петербурге «Русскую Правду», а тут он заявил Лореру, что убежден глубочайшим образом, что в данный момент ничего нельзя предпринять, что общество разъединено и виною этому Пестель. Пестеля Матвей Муравьев называл вредным и хитрым человеком, который готов все общество принести в жертву своему честолюбию, а Лорера уговаривал перейти в другой полк, чтобы избежать дурных последствий связи с Пестелем. И, наконец, Муравьев сказал, что он вообще выходит из общества.

Матвей Муравьев никогда не отличался особой последовательностью. Внешне он всегда был солидарен с Сергеем, которого считал способней себя, но в душе порой не одобрял его радикализм. В Петербурге Матвей Муравьев деятельно защищал пестелевские принципы, зная положительное отношение к ним брата, но втайне находил точку зрения Трубецкого и Никиты Муравьева более для себя приемлемой. Открыто заявить об этом Пестелю он не решился, но по приезде на юг, разговаривая с братом и Бестужевым-Рюминым, жаловался на «неловкость» Пестеля, доказывая, что тот сам виноват в неудаче переговоров.

Лорер попал к Матвею Муравьеву как раз в то время, когда подобные настроения особенно сильно владели Муравьевым.

Сергей Муравьев был страшно недоволен поведением брата. Он приложил все старания, чтобы заставить его одуматься.

И вскоре к Пестелю приехал Бестужев-Рюмин и привез письмо от Матвея Муравьева. В письме тот уверял Пестеля в своей дружбе, каялся во всем, что он говорил прежде Лореру, и сообщал, что он готов сделать все для пользы общества.

Но вся эта история оставила в душе у всех неприятный осадок.

5

В конце 1824 года князь Щербатов, командир 4-го корпуса, расквартированного в Киевской губернии, предложил Трубецкому место дежурного штаб-офицера у себя в корпусе. Трубецкой согласился и в начале 1825 года переехал в Киев.

Трубецкой считал свое перемещение на юг очень удачным. Умеренное крыло северян, боявшееся «якобинских» действий Пестеля, полагало необходимым иметь на юге «бдительное око», которое могло бы следить за деятельностью Пестеля и по мере возможности препятствовать осуществлению его слишком революционных планов. Трубецкой как нельзя лучше подходил на роль такого «ока». Он знал о трениях между Пестелем и васильковцами и, конечно, самым удобным видом сдерживания Пестеля счел окончательное восстановление против него Сергея Муравьева-Апостола и Бестужева-Рюмина. Трубецкой в данном случае как бы применял тактику самого Пестеля, создавшего на севере ячейку Южного общества. Теперь сам Трубецкой на юге старался организовать нечто подобное.

По приезде в Киев он завязал сношения с васильковцами, и вскоре Сергей Муравьев и Бестужев-Рюмин стали частыми гостями Трубецкого. На киевской квартире последнего велись долгие разговоры о делах Южного общества. Трубецкой доказывал, что Пестель имеет на него слишком большое влияние и что вообще Пестель распоряжается делами Южного общества, не считаясь с мнением остальных членов.

Трубецкой не ограничился подобными разговорами, он создал видимость, что разделяет мнение руководителей Васильковской управы о необходимости немедленного выступления. Впоследствии Трубецкой признавался: «Мне не нравился план действия их, но я о том не говорил им и, напротив, оказал согласие действовать по оному, имея в мысли, что он может быть переменен». Трубецкой полагал, что в соответствующий момент он сможет затормозить выполнение планов, которым сейчас оказывал поддержку. Он недооценивал, конечно, упорства Сергея Муравьева в достижении поставленной цели, но кое-что в углублении разногласий между Пестелем и васильковцами он сделал.

План, осуществления которого добивались руководители Васильковской управы, возник в конце 1824 года и был поставлен на обсуждение Киевского съезда в январе 1825 года. Васильковцы предлагали захватить царя на смотре 3-го корпуса в Белой Церкви летом 1825 года. Белоцерковский план был очень похож на бобруйский, с той только разницей, что теперь захватить царя должны были не солдаты, а офицеры — члены общества и тут же его убить. Этот план был отвергнут на тех же основаниях, что в прошлом году бобруйский. Представители Тульчинской и Каменской управ во главе с Пестелем снова доказывали, что общество не подготовлено к выступлению и поддержка Петербурга не обеспечена.

Ни Сергей Муравьев, ни Бестужев-Рюмин на съезде не смогли присутствовать. Васильковскую управу представили Повало-Швейковский и Тизенгаузен. И, возможно, их недостаточной активности Сергей Муравьев приписал провал белоцерковского плана. Пестель считал, что отклонить белоцерковский план необходимо, но, ощущая некоторую натянутость отношений с Сергеем Муравьевым, боялся это сделать. Тот мог решиться на самостоятельные действия, идя на разрыв с Пестелем и его сторонниками. Сразу же после съезда Пестель и Юшневский поехали в Васильков, чтобы лично убедить Сергея Муравьева и Бестужева-Рюмина отказаться от своего плана.

В результате переговоров Сергей Муравьев отказался от мысли выступить летом 1825 года, но не от самой идеи подобного выступления. Вскоре после посещения Василькова Пестелем и Юшневским туда приехал Волконский. Говоря с ним о белоцерковском плане, Сергей Муравьев заявил:

— Бездеятельность всех прочих членов столь многими угрожает нам опасностями, что если я получу удостоверений, что бездеятельность эта происходит от тайного желания удалиться от начинания, я, может быть, воспользуюсь первым сбором войск, чтобы действовать теми средствами, какие у меня в руках.

6

Пестель задумчиво листал маленькую изящную книжку французских стихов, на обложке которой стояло заглавие «Часы досуга в Тульчине. Сочинение князя А. Барятинского, поручика гвардейских гусаров». Этот томик автор отпечатал в очень небольшом количестве в лучшей тогдашней московской типографии Августа Семена и роздал самым близким друзьям.

Пестелю давно были знакомы эти стихи, в них, как отражения прибрежных предметов в тронутой ветерком светлой воде, туманными намеками отразились сердечные увлечения юного «поручика гвардейских гусаров» и доставленные ему любовью страдания, горечь которых Барятинский частенько топил в бокале вина. Одно из стихотворений поэт посвятил своему «первому другу» Пестелю:

Четыре месяца, — мне вспомнилось с тоской,—

Prime sodalium! [21] я разлучен с тобой!

Ты, верю, не забыл простые наши встречи,

Когда в вечерний час и помыслы и речи

Сливались в дружестве согретых сердцем слов?

В минуты отдыха от всех своих трудов,

Уставший воспарять возвышенной душою,

Ты о стихах моих беседовал со мною.

Натчезов [22] горький рок я пред тобой явил.

Их пожалев, прости мой стихотворный пыл!

Пестель задумался над раскрытой книгой. Ему вспомнились вечера в Тульчине три-четыре года назад, когда друзья собирались вместе, говорили о том, что делали, читали, думали, толковали о современных событиях и об отвлеченных предметах. Барятинский читал свои стихи, Ивашев перекладывал на русские нравы несколько фривольные сказки Лафонтена и играл на фортепьяно пьесы собственного сочинения. Все были юны, полны надежд и сил, и будущее рисовалось в самых радужных тонах. Пестель был первым среди этого общества.

Нотный автограф П. И. Пестеля. 1825.

Прошло немного лет, и жизнь предстала теперь перед Пестелем в мрачном и трагическом виде.

В длинные зимние вечера под нескончаемый вой метели шли безрадостные, сумрачные мысли. Сказывалась усталость, и, главное, под влиянием последних неудач Пестель стал сомневаться в правильности избранного пути, в справедливости дела, которому отдал почти десять лет жизни.

История и политическая борьба представляются теперь Пестелю безысходной трагедией, и отзвуки переживаемых им сомнений появляются в письмах матери к нему. «Я так же отношусь к истории, как и ты, мой добрый друг, — пишет Елизавета Ивановна. — Я ее ненавижу за то, что она всегда и всюду есть картина преступлений и страданий рода человеческого. От времени до времени везде является какой-нибудь гений, восстающий против жестокостей своего времени, который восстает против злоупотреблений и принимает сторону слабого против сильного. Тогда убийства бывают ужасны; слабый становится сильным, дух мщения присоединяется к неумению власти: вожди партий в раздоре, один из них захватывает власть, железный жезл прекращает анархию, и через некоторое время власть (по самой натуре своей) попадает в руки одного иди немногих, и вся комедия начинает разыгрываться опять сначала, но только другими действующими лицами. Вот как бывает во все времена, и это должно бы смущать реформаторов».

С обостренной болезненностью Пестель воспринимал теперь все направленные против него выпады, все намеки на его корыстные замыслы.

— Меня обвиняют в честолюбивых замыслах, — сказал однажды Пестель Лореру. — А я за себя даю вам слово, когда русский народ будет счастлив, приняв «Русскую Правду», я удалюсь в какой-нибудь киевский монастырь и буду доживать свой век монахом.

— Да, — ответил ему, улыбнувшись, Лорер, — чтобы вас оттуда вынесли на руках с торжеством…

— Впрочем, — перебил его Пестель, — кому быть повешенным, тот не утонет, а со мной последнего не случилось. В детстве моем, когда отец отправлял меня с младшим братом в Дрезден, он нанял для нас место на одном купеческом судне в Кронштадте. Все уже было готово к отъезду, мы уже простились с отцом, как вдруг он вздумал не пускать нас на этом судне и велел забрать наши вещи и пересесть на другое… Мы удивились причуде старика, но волю его исполнили. И представьте себе, когда мы прибыли в Дрезден, то узнали, что оставленное нами судно потонуло без следа… Сердце старика моего, верно, чуяло беду, готовую разразиться над головами его чад… И вот я остался жив, как видите.

В одну из наиболее тяжелых минут Пестель признался Барятинскому и Ивашеву:

— Я начал тихим образом отходить от общества. Поверьте мне, все это ребячество, которое может нас погубить. Пусть остальные делают, что хотят.

Спустя некоторое время еще определенней он выразил эту мысль Волконскому. Говоря о непрекращающихся толках о его честолюбивых стремлениях, он с возмущением заметил:

— Продолжают видеть во мне, даже в самом обществе, честолюбца, который намерен в мутной воде половить рыбу: мне тогда только удастся разрушить это предубеждение, когда я перестану быть председателем Южной думы и даже удалюсь из России за границу. Это уже решено, и я надеюсь, что вы, по вашей дружбе ко мне, не будете против. Меня называют Сиэсом, а я стремлюсь только быть таким же бескорыстным, как Вашингтон.

Ивашев, Барятинский и Волконский в один голос протестовали против такого решения. Волконский, в частности, доказывал, что отказ Пестеля «от звания главы Южной думы нанесет удар ее успешным действиям, что он один может управлять и ходом дел и личностями, что с отъездом его прервется нить общих действий, что ему, спокойному совестью, нечего принимать к сердцу пустомелье некоторых лиц, которые пустили такие неосновательные выводы не из чистой преданности делу, а. под влиянием тех, которые выбыли из членов общества и желают оправдать свое отступничество».

Убеждение друзей подействовало на Пестеля: решение покинуть общество было им оставлено. Да в глубине души он и сам сознавал, что порвать с делом всей жизни сейчас почти невозможно. Ему необходима была моральная поддержка друзей, сознание, что он не одинок, и, наконец, просто их вера в него.

Оболенский из Петербурга торопил с окончанием «Русской Правды». Пестель пытался заняться ею, но работа не шла, и он вносил туда только кое-какие поправки. Поджио и Ивашеву он поручил расследовать, насколько справедливы слухи о существовании других тайных организаций, и, если представится возможность, заводить новые отрасли тайного общества.

7

Сергей Муравьев-Апостол и Бестужев-Рюмин встречались с польским представителем Гродецким в мае, августе и октябре 1824 года. Окончательного соглашения между польским и русским обществами достигнуто пока не было. Виноваты в этом были поляки: они действовали медлительно и с заметным недоверием, но васильковцы надеялись, что в конце концов им удастся заключить соглашение. И вдруг в начале зимы 1824 года Бестужев-Рюмин встретил графа Ходкевича, который в разговоре сообщил ему «об остановке в деятельности Польского общества». Бестужев поставил об этом в известность Пестеля.

Пестель после поездки на север несколько изменил свое отношение к Польскому обществу. Во время свидания с руководителями Васильковской управы летом 1824 года он выразил опасение, как бы поляки, воспользовавшись слабостью России в момент революции, не попытались возвести на престол великого князя Константина Павловича, рассчитывая, что в благодарность он возвратит им независимость. Потому Пестель хотел, чтобы Сергей Муравьев и Бестужев потребовали от поляков согласия на убийство Константина в момент переворота. Сообщения Бестужева подтверждали сомнения Пестеля в искренности поляков.

— Вот видите, я был прав, когда не доверял полякам, — сказал он Бестужеву. — Они уклоняются. Постарайтесь встретиться с Гродецким, попеняйте ему на явное отклонение от нас и нерадение давать сведения о чем-нибудь важном. Пусть поторопятся с присылкой своих представителей.

При встрече с васильковцами Гродецкий стал уверять, что Польское общество продолжает действовать и на «Киевские контракты» обязательно приедет представитель из Варшавы.

Не надеясь на эти заверения, Сергей Муравьев решил сам связаться с Варшавой и написал туда письмо, намереваясь послать его через Гродецкого. Но тот больше не появлялся. Зная, что Гродецкий частый гость в доме Волконского, Сергей Муравьев попросил Волконского заехать в Васильков и взять письмо для Гродецкого. Волконский приехал, взял письмо и отвез в Каменку к Давыдову. Решив ничего не предпринимать без Пестеля, они с этим письмом отправились в Линцы. Там все трое, посовещавшись, пришли к убеждению, что письмо отправлять рискованно: оно легко могло попасть в чужие руки, — и решили оставить его пока у Пестеля. По мнению руководителя Южного общества, Сергей Муравьев и Бестужев-Рюмин, ведя переговоры с поляками, основные вопросы оставляли невыясненными, поэтому он думал лично связаться с Польским обществом и форсировать переговоры.

В январе 1825 года праздновалась свадьба Сергея Волконского и Марии Раевской, племянницы Давыдова. В своем доме на Печерске Волконский давал вечера. На одном из них он представил Гродецкому незнакомого офицера:

— Это полковник Пестель, познакомьтесь, — сказал он. — Полковник очень желал с вами побеседовать. — И с этими словами отошел.

Поляк любезно раскланялся и рассыпался в комплиментах: он много слышал о полковнике Пестеле и счастлив с ним познакомиться. Пестель сухо улыбнулся и сказал:

— Станем где-нибудь в стороне, мне надо кое о чем вас спросить.

В конце вечера Волконский подошел к Пестелю и поинтересовался, как прошел его разговор с Гродецким.

— Я спросил у него, — сказал Пестель, — не знает ли он, кто приехал в Киев от Польского общества с полномочиями вести со мной переговоры. Он назвал князя Яблоновского и обещал его привезти на днях к вам. Стало быть, с ним мы и будем говорить. И надо нам так сразу поставить, что не мы в них нуждаемся, а они в нас нужду имеют. А по сему, чтобы не они нам, а мы им предписывали условия.

Через несколько дней Пестель и Волконский встретились с Яблоновским и Гродецким. Для большего авторитета Пестель рекомендовал себя представителем петербургской Директории, а Волконского представителем Южного общества. Велись переговоры недолго, не более часа. Сначала говорили о независимости Польши и ее границах, потом обсуждалось «взаимное содействие на случай внешней войны и одинаковый образ правления» и вопрос, как поступить с Константином Павловичем. Русские требовали, чтобы поляки ставили их в известность «о всех своих сношениях с прочими тайными союзами в Европе и Англии» и никаких договоров не заключали без предварительного согласия русского тайного общества.

— Россия, — заявил Пестель, — берет Польшу под свое покровительство и служить будет ручательством в неприкосновенности ее пределов, а тем паче ее существования. Но с условием, чтобы верховная власть была устроена в Польше так же, как в России. Аристократия же, на богатстве или на привилегиях и правах родовых основанная, должна быть навсегда отвергнута и весь народ польский должен составить одно сословие.

Шляхетских революционеров не устраивал такой радикализм Пестеля.

— Мы только тогда сможем войти с вами в соглашение, — ответил Яблоновский, — когда вы признаете независимость Польши и не будете вмешиваться в наши внутренние дела.

— Если вы наши предложения не примете, — медленно отчеканил Пестель, — то по совершении переворота Польша войдет в состав Российского государства и независимости не получит.

Вопрос был поставлен резко, и ясно было, что Пестель своего решения не переменит. Польские представители поняли, что если они будут настаивать на своем, то переговоры сорвутся к явной невыгоде для поляков. Яблоновский поспешил выразить надежду, что в дальнейшем удастся прийти к соглашению по всем спорным вопросам, а пока в основном они принимают все условия русских. Было решено начать агитацию в Литовском корпусе, где служили и поляки и русские, для чего выделили двух представителей — Повало-Швейковского от русских и графа Мощинского от поляков. Решили также, что в следующем году будет заключено окончательное соглашение, а до того времени польское и русское общества будут поддерживать связь через Гродецкого и Волконского. Сам Пестель должен был встретиться с польскими представителями еще раз в Бердичеве в июне 1825 года.

8

Два мнения, два плана действий господствовали в Южном обществе: один план — на базе общепринятой конституции развить широкую пропаганду в войсках и в народе и произвести переворот в Петербурге при поддержке юга. Среди сторонников этого плана вопрос, что предпочесть — временное правление (на чем настаивал Пестель) или учредительное собрание, — оставался открытым.

Второй план — начать революцию на юге, распространить две прокламации — к войскам и к народу, — двинуться с восставшими войсками на Киев и на Москву, увлекая за собой другие армейские части, и, наконец, в древней столице провозгласить через Сенат новый образ правления.

Второй план выдвигался Сергеем Муравьевым, за первый план выступали Тульчинская и Каменская управы.

Сергей Муравьев предполагал, что достаточно только выступить, как всеобщее сочувствие народа и замешательство правительства обеспечат полный успех революции. Выступление предполагалось опять-таки начать с убийства царя на смотре. Так летом 1825 года снова всплыл белоцерковский план, только его действие перенесено было на май 1825 года, когда опять предполагался смотр 3-го корпуса в Белой Церкви.

Характерна роль Трубецкого. Васильковцы теперь сносятся больше с ним, чем с Пестелем, и он реагирует на это двойственно: с одной стороны, он поддерживает план Сергея Муравьева, с другой стороны, сам находя, что инициатива должна принадлежать северу, отмечает, что Пестель скован Петербургом, что ему «необходимо содействие петербургского общества, следовательно… он не может привести намерения своего в действие по одному собственному произволу и собственными средствами».

Трубецкой рассчитывал, что выдвижение второго белоцерковского плана, которого Пестель никогда не одобрит, поведет к разрыву между васильковцами и главой Южного общества и парализует в значительной степени действия последнего. Но ловким тактическим ходом Пестель спутал карты Трубецкого.

В июле 1825 года Бестужев-Рюмин получил письмо от Пестеля, в котором тот просил немедленно, не дожидаясь летних лагерных сборов, приехать к нему в Линцы. Бестужев сразу же отправился туда. И в Линцах Пестель дал через Бестужева поручение Васильковской управе «самым вернейшим образом приготовить 3-й корпус к восприятию действий на общем смотре в 1826 году».

Согласие Пестеля на белоцерковский план окрылило Сергея Муравьева и Бестужева-Рюмина. Контакт с остальными управами на основе их плана вполне удовлетворял васильковцев: Трубецкого же они просили сообщить в Петербург о принятом решении. Трубецкой стал, таким образом, перед единым фронтом всего Южного общества и идти на попятный не мог. «Я поручил Бестужеву-Рюмину, — писал впоследствии Трубецкой, — уверить Пестеля, что я готов действовать, и давал полную волю сказать это Пестелю, как он найдет лучшим. Бестужев точно думал… что я согласен действовать и одобряю их план действия, исключая того, что ни в одном пункте не одобряю пестелевской конституции…»

Пестель из двух путей — идти ли на разрыв с самой активной управой Южного общества или, приняв план васильковцев, попытаться в его рамках провести в жизнь свою программу — избрал второй.

Вскоре произошло одно очень важное событие: на войсковом сборе в Лещинских лагерях Сергей Муравьев-Апостол и Бестужев-Рюмин через своего товарища Тютчева узнали о существовании тайного Общества соединенных славян. Выяснив, что цель общества — «достижение революции и уничтожение царских законов», васильковцы установили связь с руководителями его и предложили славянам присоединиться к Южному обществу. Те приняли это предложение, предварительно ознакомившись с кратким изложением «Русской Правды», написанной Бестужевым под диктовку Пестеля.

Присоединение славян очень усилило Южное общество, особенно Васильковскую управу, через представителей которой поддерживалась с ним связь. Это значительно изменило всю расстановку сил в Южном обществе.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

Глава десятая Вымыслы и действительность

Глава десятая Вымыслы и действительность «Застой»: два взгляда на проблему. Противник перестройки. Андропов — Черненко: к вопросу о противостоянии. Планы и возможности. В поисках популярности. Реформа народного образования. Дети должны быть счастливы. К истории «сухого

Искусство и действительность

Искусство и действительность Аза Феодосьевна Папина преподавала историческую грамматику, а Константин Гаврилович Деликатный (естественно) педагогику. Это были опытные и уже немолодые преподаватели, пользовавшиеся уважением коллег и студентов.Однажды в аудиторию

МИФ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ

МИФ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ Знает ли тот, кто приходит в Санта-Кроче помолиться на могиле Макиавелли, что он преклоняет колени перед пустой гробницей? 22 июня 1527 года могильщик, как это следует из записи в церковной книге, действительно похоронил Никколо в часовне семьи

ГЛАВА 29 У Бога есть планы для тебя!

ГЛАВА 29 У Бога есть планы для тебя! Мы с Джиной любим путешествовать по миру. Сталкиваясь с разными культурами, мы всегда открываем для себя что-то новое и, возвращаясь в США, благодарим Бога за все те благословения, которые Он даровал Америке.Во время недавней поездки в

Глава 39 Восстановление, последние планы, отставка

Глава 39 Восстановление, последние планы, отставка Восстанавливаясь после инсульта, Черчилль все чаще стал приглашать друзей и коллег в Чартвелл. Гарольд Макмиллан, обедавший у него 2 июля 1953 г., позже вспоминал свое удивление: «Как человек, переживший такую болезнь,

Глава 6 ПЛАНЫ ПОБЕГА

Глава 6 ПЛАНЫ ПОБЕГА Каждому заключенному свойственно строить планы побега из тюрьмы, строили такие планы и мы, хотя наш энтузиазм несколько охлаждала мысль о том, что мы все равно скоро выйдем на свободу, как только наши войска ступят на британскую землю.Мы прекрасно

глава 36 ПЛАНЫ ПРЕДАТЕЛЬСТВА

глава 36 ПЛАНЫ ПРЕДАТЕЛЬСТВА Человек достаточно безумен. Не зная, как исполнить очередную блажь, он создавал богов дюжинами. Мишель Монтень «Опыты» Я разговаривала по телефону с Фло, мы болтали о кино и политике, как вдруг она спросила:— Эллис, что случилось? Я что-то слышу

Глава III. Мечты и действительность

Глава III. Мечты и действительность Артель свободных художников. – Задуманный Крамским клуб художников. – Крамской – преподаватель в школе рисования. – Встреча его с Репиным. – Обыденная жизнь Артели: работа и развлечения. – Первая передвижная выставка, устроенная

8. Легенды и действительность

8. Легенды и действительность Объявленная весной 1985 года Горбачёвым перестройка набирает словесную силу. Шумит печать, ТВ, радио, льются потоки речей на собраниях, съездах, активах, а дела не двигаются, и уже главный прораб перестройки А.Н. Яковлев злобно кликушествует:

ЛЕГЕНДЫ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ

ЛЕГЕНДЫ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ Впервые в Замоскворечье. - Конторская служба и "разлад" с отцом. - Откровенный разговор. - "Товарищество И. Д.Сытина". - Подчитчик корректора. - Письмо пятидесяти. - Охранка интересуется Есениным. Загадка одного письма. - В типографии и университете. -

Действительность

Действительность Реализм есть отображение действительности. Казалось бы, чего проще. Между тем, какая же это будет действительность? Реализму противопоставляется натурализм. В этом заключается как бы желание подчеркнуть особые качества реализма. Должно быть, авторы

Глава 10. Фотоаппарат и планы

Глава 10. Фотоаппарат и планы Из Эфиопии, следуя своему первоначальному плану, я отправилась в Каир, а Найджел улетел в Лондон, где должен был окончательно порвать с Джейн. Затем он вернется в Австралию, а я получу рабочую визу и присоединюсь к нему. Я купила мобильный