Глава 3 В Кировском театре. Успех и зависть

Глава 3

В Кировском театре. Успех и зависть

Итак, 25 октября 1958 года Рудольф дебютировал в Кировском театре. Он танцевал па-де-труа в «Лебедином озере» с Нонной Ястребовой и Галиной Ивановой. Но настоящий дебют, настороживший других мужчин-солистов, состоялся на месяц позже: 20 ноября Нуреев выступил в «Лауренсии» в партии Фрондосо, огненного испанца в черном парике. Прямо со школьной сцены он попал в исполнители заглавной партии в одном из эталонных спектаклей и, как и предполагалось, в паре с Натальей Дудинской. Успех, какой редко выпадает на долю начинающего артиста, оказался огромным.

«Он выучил роль очень быстро, — вспоминала Дудинская о Фрондосо-Нурееве через много лет на фестивале «Белые ночи». — Я подумала, что он подойдет на эту роль с его темпераментом, молодостью и техникой. Я уже танцевала «Лауренсию» с Чабукиани, который поставил ее для меня, и с Константином Михайловичем, который был очень, очень сильным (имеется в виду К. Сергеев, премьер Кировского театра, постоянный партнер и муж балерины. — прим. авт.). И я беспокоилась, удержит ли меня Рудик в некоторых поддержках, ведь это было его первое выступление в главной роли. Но он был внимательным и держал меня очень хорошо. Он оправдал все мои ожидания».

«Странно, но после школы он оказался уже настоящим сформировавшимся танцовщиком и хорошим партнером, — подтверждала и другая балерина, Нинель Кургапкина. — Ему не надо было объяснять, куда девать руки, куда девать ноги, как держать, говорить: «Не падай подо мной…» Не обходилось, конечно, без срывов, но вообще, в принципе, он был, наверное, прирожденный танцовщик во всем комплексе. Едва ли Дудинская взяла бы его в «Лауренсию», если бы он ронял ее».

Дебют Нуреева наэлектризовал атмосферу по обе стороны рампы. «Это было извержение Везувия, — рассказывал Александр Минц, однокурсник и приятель танцовщика, тоже впоследствии эмигрировавший. — Многие поклонники называли Рудольфа новым Чабукиани. Другие возражали — он лучше».

В судьбе легендарного представителя советского балета Вахтанга Чабукиани поначалу было много общего с судьбой Нуреева. Достаточно поздно, в тринадцатилетнем возрасте, он начал осваивать азы хореографии. Несмотря на возражения родных, считавших занятия танцем несерьезными, устроился стажером в труппу Тбилисского театра оперы и балета. Так же, как и Нуреев, в семнадцать лет поступал в Ленинградское хореографическое, только, в отличие от Рудольфа, его не приняли. Пришлось посещать вечерние курсы при училище. Через два года его перевели на дневное отделение, заметив несомненные способности и целеустремленность. За три года учебы Вахтанг полностью прошел всю девятилетнюю программу. Как и Нуреев, он стал постоянным посетителем библиотек, музеев и театров. С блеском окончив училище, вошел в состав балетной труппы Кировского театра и сразу же стал исполнять серьезные партии, часто танцуя в паре с Натальей Дудинской. Невысокий прыжок компенсировался в его танце стремительностью вращений и страстностью исполнения, что неизменно подкупало зрителей. В кругу друзей или в репетиционном зале этот остроумный грузин ради шутки мог встать на пуанты и блестяще исполнить женскую вариацию. Вроде бы полная аналогия с Рудольфом! Кроме, пожалуй, одной важной детали. Чабукиани остался верен Ленинграду, Кировскому театру и могучей державе под названием СССР, а потому его имя часто упоминалось в прессе, книгах по истории балета и телефильмах. До конца жизни он считался гордостью советского балета, Мастером с большой буквы, что не подлежит ни малейшему сомнению.

Что касается Нуреева, то поначалу молодому солисту еще не хватало, конечно, отточенности в движениях и уверенности в себе. Но Рудольф, может, в какой-то степени подражая Чабукиани, вкладывал в танец столько страсти и энергии, что все это зажигало публику. Даже суровые критики были вынуждены признать, что «такие дебюты бывают не часто».

«На сцену вышел танцовщик, обладающий великолепными природными данными — огромным прыжком, редкой гибкостью и темпераментом. Нуреев сразу продемонстрировал уверенное владение сложным, острым портретным рисунком и так захватил нас быстрым темпом танца, элементами полета, точной, порой ошеломляющей динамикой поз, что мы невольно думаем о большом будущем молодого артиста. Именно поэтому хочется видеть в его дебюте лишь первую вершину и первый набросок гордого, свободолюбивого характера Фрондосо. Хочется верить, что Нуреев расширит свои возможности с помощью серьезной работы, оправдаются возлагаемые на него надежды».

«Лауренсия»! — вспоминал Александр Минц. — За один вечер на балетном небосклоне взошла новая ярчайшая звезда. Пресса расточала восторги, зал бушевал овациями, а Дудинская одарила его высшим комплиментом мастера по отношению к начинающему: она отнеслась к Нурееву как к равному, стараясь скрыть кое-какие его промахи, вызванные неопытностью. Несмотря на разницу в возрасте и положение в мире балета, она не проявила никакой чопорности по отношению к своему молодому партнеру. Напротив, балерина танцевала свою коронную партию с потрясающей силой и самозабвением, словно черпая в душе полного творческих сил Нуреева новую энергию. В тот первый вечер совместной работы неопытность Рудольфа несколько раз ставила Дудинскую в затруднительное положение, что в балете всегда выглядит достаточно неловко. Балерина постаралась скрыть промахи партнера с щедростью профессионала, уверенного в своих силах. В одном из особенно сложных фрагментов па-де-де Нуреев опоздал совсем чуть-чуть и пропустил тот момент, когда должен был поддержать партнершу в сложном пируэте, Дудинскую выручила ее великолепная техника — она справилась с движением. Когда ситуация вновь оказалась под контролем, балерина одарила потрясенного кавалера своей великолепной улыбкой и продолжала танцевать».

Через два года после их первой «Лауренсии» Рудольф с изумлением наблюдал, как Дудинская в свои сорок девять лет виртуозно танцует юную Китри в «Дон Кихоте», партию, которая представляет собой самый настоящий технический фейерверк.

— Как тебе старушка? — спросил он позднее одного из приятелей. — Она всем показала, как надо танцевать!

Кстати, на одном из спектаклей «Лауренсии» присутствовали родители Рудольфа. «Разочарование моего отца, — рассказывала его сестра Розида, — сохранялось до тех пор, пока он не увидел выступление Рудольфа на сцене Кировского театра в Ленинграде… Он понял, что это было то, чего хотел Рудольф, и что это его судьба».

Появление Рудольфа Нуреева в Кировском театре, как признавались его коллеги, так или иначе повлияло на всю труппу. Его страстное желание танцевать, быть лучшим, азарт, с которым он все делал, невольно заставляли подтягиваться всех остальных. На спектаклях с его участием всегда царила какая-то приподнятая, особенная атмосфера, это было ожидание праздника. Правда, некоторых танцовщиков раздражали его уверенность в себе, его независимость, его стремление найти свои способы выражения, свой почерк.

Это отразилось и на выборе костюмов. Нуреев оказался одним из первых в Советском Союзе, кто вышел на сцену в одном трико и танцевальном бандаже (большинство танцовщиков в то время носили «для благопристойности» мешковатые короткие штаны или особого сорта трусы под трико). Но для Рудольфа, подчеркивают коллеги, его тело было атрибутом его техники, он хотел показать его.

Большинство танцовщиков того времени в СССР были более массивными, плотными и крепкими. Рудольф оказался иным.

Он вытягивал свое тело, удлиняя линии, вставал на высокие полупальцы и тянулся вверх. «Он делал себя сам высоким, элегантным и красиво сложенным, — пояснял Михаил Барышников. — В то же время он был мужественным. Некоторые утверждали, что у него ноги не такие длинные, как должны были бы быть, что у него слишком развиты мускулы икр и действительно мужской зад. Но это было хорошо, очень по-мужски, очень по-земному. В конце концов этому вытянутому вверх внешнему виду Рудольфа стали подражать многие танцовщики».

«Нуреев первым из мужчин-танцовщиков исполнял пируэты на высоких полупальцах, — подтверждает Владимир Васильев. — Я считал, что красота пируэтов заключается в количестве оборотов. Но, увидев Нуреева с его удивительными пируэтами на очень высоких полупальцах, я уже больше не мог выполнять их на низких. Я стал высоко подниматься на пальцах и делать меньше оборотов, восемь-девять вместо обычных двенадцати-тринадцати, но это совсем другая эстетика, красивей и чище. Посмотрев на него, я начал обращать гораздо больше внимания на положение своих ступней».

Перенимание опыта, тем не менее, не удержало Васильева от отрицательного высказывания о Рудольфе: «Он признавал похвалы только в свой адрес, и поэтому люди его не любили. В нашей системе не любят, когда кто-то выделяется. Он считал себя лучше любого вокруг и очень оберегал свою славу. Мы считаем это дурным вкусом. Мы работали, и все были равны».

Молодой танцовщик приобрел огромное число поклонников, которые приходили на его спектакли, не жалея букетов для своего любимого артиста. Нинель Кургапкина, которая танцевала с ним в «Дон Кихоте», рассказывала: «Роз было так много, что я рисковала поскользнуться в конце сольной диагонали. Но Рудольф говорил, что не может контролировать своих поклонников. В следующий раз розы опять усыпали сцену. И я увидела, как Рудольф подбирает один цветок за другим, собирает все лепестки и только после этого скрывается в кулисе, чтобы уступить мне место…»

* * *

Той же осенью 1958 года в судьбе Рудольфа появился еще один близкий человек…

«Он сидит на ступенях Хореографического училища. Солнце играет в его волосах и падает на складки пиджака. Такой молодой. Такой неприкаянный. И такой настоящий».

Тамара Закржевская, сделавшая это поэтическое описание, окончила Ленинградский государственный университет по специальности филолог. Любительница и неплохой знаток балета, она видела Рудольфа на школьных спектаклях, восхищалась им во время выпускного экзамена, «когда Нуреев, гибкий мускулистый раб из «Корсара», невесомо взлетал над сценой, была совершенно покорена его исполнением роли Фрондосо в «Лауренсии», сама отказываясь верить, что этот блистательный танцовщик, ни в чем не проигрывающий в дуэте с Дудинской, — вчерашний школьник, танцующий в театре свою первую серьезную партию. О Рудике говорили, сравнивали его с Чабукиани, и мне казалось, что в жизни Нуреев должен быть каким-то необыкновенным, значительным, даже не знаю каким… Ну, что вот идет он по улице, блестящий, неотразимый, и затмевает всех, а девушки просто пачками в обморок — направо, налево…»

Однажды в антракте очередного балетного спектакля Тамара заметила в фойе одну из своих приятельниц, которая разговаривала с каким-то молодым человеком. Невысокий и очень юный, был он одет неброско. Тамара кивнула, проходя мимо, но вдруг услышала:

— А вот, Тамара, познакомься, это Рудик Нуреев.

Девушка на мгновение остолбенела. «Случается такое в жизни — смотрю и не могу поверить. Этот тоненький, совсем не «звездный» мальчик с лучистыми глазами — Нуреев?»

Тамара начала очень глупо и весело смеяться. Хохотала и ничего с собой поделать не могла — такое случается в юности. Знакомая глядела удивленно, а молодой танцовщик явно смутился. Тамаре пришлось извиниться, произнести какой-то дежурный комплимент, и собеседники разошлись в разные стороны, наверняка недовольные сами собой.

Через несколько дней Тамара вновь столкнулась с Рудольфом, на сей раз у билетной кассы в вестибюле театра. Поздоровавшись с девушкой, он внимательно посмотрел на нее и спросил с улыбкой:

— Скажите, вы так смеялись… Почему?

— Я представляла вас совсем не таким.

— Вы думали, что я высокий, красивый и черный?

Они вместе вышли из театра, а потом просто шли по улице и разговаривали. Перед тем как расстаться, договорились сходить как-нибудь вместе в Эрмитаж.

С этого момента началась их дружба, длившаяся в течение трех лет. Вместе ходили в музеи, в театры и кино, очень часто — в филармонию.

«В Рудике было одно совершенно поразительное качество: несмотря на нехватку академического образования, он обладал безукоризненным вкусом и постоянно стремился узнать, увидеть, прочитать что-то новое, пополнить пробелы в своих знаниях. Я ни разу не слышала от него слова «скучно». Наоборот, Рудику всегда не хватало времени. И были, конечно, у него свойства просто необъяснимые, то, что называется «от Бога» — это, прежде всего, понимание классической музыки, живописи, архитектуры. В детстве Рудик не получил, да и не мог получить представления о том, что такое Бетховен, Гендель, Бах, тем не менее в его лице филармония обрела очень преданного и благодарного слушателя. Я погрешила бы против истины, если бы стала сейчас утверждать, что, дескать, Рудик хорошо знал литературу. Но интерес его был действительно огромен. Я училась на русском отделении филфака, и первый вопрос, неизменно звучавший каждый раз, когда мы встречались, был: «Ну, что вам сегодня рассказывали?» И я пересказывала ему лекции по специальности».

Однажды на курсе Тамары преподаватель прочел необычайно интересную лекцию о творчестве Даниэля Дефо, и студентка почти слово в слово повторила ее Рудольфу. Он слушал с открытым ртом, а потом спросил: нельзя ли ему тоже ходить в университет? Научный руководитель Тамары, профессор Е.И. Наумов, разрешил ему посещать занятия, и когда у молодого солиста не было репетиций, он являлся в аудиторию вместе с ней. Особенно большой интерес Рудольф проявлял к русской литературе 1920–1930 годов. Как-то Тамара принесла ему из библиотеки томик стихов Бальмонта, и Нуреев открыл для себя этого поэта. Читал он взахлеб, а одно стихотворение даже сделал девизом своей жизни. Так и сказал: «Это про меня!» и гордо ткнул пальцем в страницу.

Ты хочешь быть бессмертным, мировым? —

Промчись, как гром, с пожаром и дождями…

«Потом я приносила ему еще Северянина и Гумилева. И тоже восторг от первой встречи с творчеством замечательных поэтов. Затем был Максимилиан Волошин. Он тогда у нас не публиковался, но я откуда-то достала страниц сорок, отпечатанных на машинке. Рудик читал очень внимательно. Особенно ему понравилось стихотворение, начинавшееся словами: «Обманите меня, но совсем, навсегда…»

Мы много гуляли вместе. Часто на прогулки я брала с собой свой маленький фотоаппарат «ФЭД» и снимала Рудика. Фотографироваться он очень любил, всегда сам выбирал натуру, с удовольствием позировал. Так начала складываться моя любительская фототека с неизменным персонажем — Рудиком. Потом я стала брать фотоаппарат и в театр, пыталась снимать во время действия.

Некоторые фотографии выходили вполне удачными. Мы с Рудиком придумывали им названия. Так, снимок, где Рудик, подобно киношному итальянскому беспризорнику, картинно виснет на решетке Михайловского сада, назывался у нас «Ищу работу», тот, где он печально глядит на собственное отражение в пруду — «Нарцисс» и т. д.

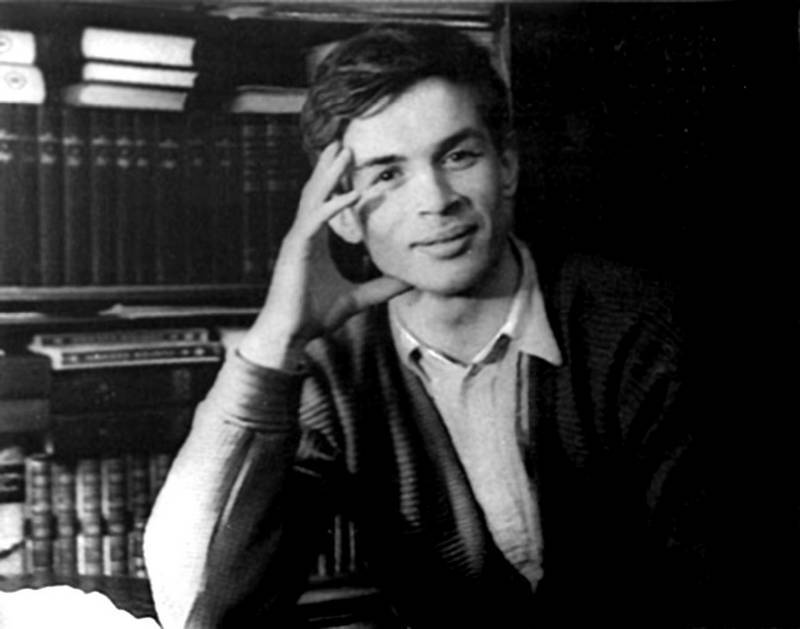

Рудольф Нуреев. 1959

Моя приятельница, фотограф из Кировского Люся Никонова, проявляла для меня пленки и распечатывала удачные фотографии..»

К тому моменту, когда Рудольф стал невозвращенцем, у Тамары собрался уже довольно солидный фотоархив его творческой и личной жизни. К сожалению, большая часть этого архива была уничтожена отцом Тамары после суда над ее другом. Погибли уникальные снимки, а также эскизы костюмов, нарисованные Рудольфом к первому акту «Жизели». После того как Нуреев остался во Франции, его костюмы «по наследству» перешли к тогда еще совсем молодому артисту, тоже ученику Пушкина, Сергею Викулову.

Фотоархив Тамары обрел впоследствии второе рождение. Негативы оставались у фотографа Люси, и много лет спустя ей удалось переправить их и часть других фотографий на Запад Рудольфу. Тамаре часто приходилось видеть собственные снимки с надписью «автор неизвестен» в западных изданиях и фильмах…

Но некоторые фотографии остались у нее навсегда. Как остались навсегда и воспоминания о юности, освещенной светом столь искреннего и трогательного чувства, что перехватывает дыхание.

«Он хотел стать полубогом, и этот полубог, созданный сперва его фантазией, материализовался и стал управлять его поступками и устремлениями. Для западного зрителя он был и остался легендой, чужой, но почти своей, легендой, которая не живет, как все люди, которую носят на руках и которая обязана вечно сиять со своего недоступного Олимпа славы, денег и благополучия. А для нас? Каким он остался для нас?».

* * *

Зимой 1958/59 года Рудольф должен был станцевать «Лауренсию» еще раз. Но накануне спектакля, после тяжелого дня самостоятельной работы, бесконечного повторения всех вариаций, произошел несчастный случай: танцовщик порвал связки на правой ноге. Эта травма поначалу показалась ему абсолютной катастрофой: Рудольф знал, что очень часто мускульные повреждения такого рода могут оказаться неизлечимыми. Мысль, что можно поправиться после такого тяжелого повреждения, даже не приходила ему в голову.

Нуреев был убежден, что его нога никогда больше не ступит на сцену. Доктор Кировского театра отправил его в больницу и заявил, что он не сможет танцевать в течение двух лет. Юноша лежал на больничной кровати, и при мысли, что он так долго не сможет выходить на сцену, им овладело мрачное отчаяние. Александр Иванович Пушкин, пришедший навестить его, увидел, каким несчастным ощущает себя Рудольф, и решил забрать его из больницы и поселить у себя. Благородный поступок педагога тем более ценен, когда знаешь, в каких условиях жили Пушкины. Александр Иванович с женой, артисткой театра Ксенией Юргенсон, занимали всего одну комнату в коммуналке в здании на Зодчего Росси, где находилось и училище. В этой комнате со старинной мебелью красного дерева Рудику определили место на раскладушке, которая утром убиралась за ширму. Но похоже, о каком-то неудобстве из-за тесноты никто у Пушкиных не думал, «…вся жизнь здесь была заполнена искусством и ему же подчинена, — свидетельствовал другой ученик Александра Ивановича, Геннадий Альберт. — Бесконечные обсуждения репетиций, спектаклей, рассказы о знаменитых танцовщиках прошлого и общение с нынешними балетными «звездами», атмосфера доброжелательности и гостеприимства создавали ауру дома Пушкиных».

Рудольфу вновь повезло на хороших людей! Только благодаря бдительной заботе любимого учителя и его жены, ежедневным визитам врача он уже через двадцать дней смог пойти на занятия. Еще через три недели опять начал работать. Это казалось чудом! «Но доброта Пушкина имела для меня и другие далеко идущие последствия: я почувствовал, что нашел свой дом, а проблемы повседневной жизни впервые отошли на задний план, как бы исчезло основное напряжение, — признавался Рудольф. — Больше, чем когда-либо раньше, я радовался, что могу свободно отдать себя танцу».

Молодой солист осваивал все новые и новые партии репертуара. За те три года, которые он проработал в Кировском театре, он перетанцевал почти все мужские сольные партии: Армен в «Гаянэ» и Фрондосо в «Лауренсии», Зигфрид в «Лебедином озере», Альберт в «Жизели», Солор в «Баядерке», Базиль в «Дон Кихоте» и Принц в «Щелкунчике». Обычно балетные артисты разучивают в сезон не больше одной-двух партий, но Рудольф побил все рекорды. При этом он все время оставался недоволен тем, что мало танцует. Кто-то из друзей рассказывал, что однажды встретил его на улице: «Рудик! Привет! Как дела?»

Недовольный Нуреев грустно ответил:

— Плохо! Совсем не дают танцевать.

«И это в то время, когда две новые партии уже танцует, а одну разучивает!» — поражались приятели.

Рудольфа на протяжении всей его жизни прежде всего интересовало, как он сам выглядит на сцене. Но все же главным для него всегда оставалось искусство балета. И надо признать: в отличие от некоторых появившихся значительно позже молодых премьеров он всегда стремился увидеть спектакли с участием своих коллег, искренне радовался их удачам или огорчался просчетам. Только подлинный талант способен замечать чужие успехи и воспринимать их без зависти и недоброжелательства!

Ко многим в труппе Кировского театра Нуреев относился с большим уважением. Коллеги вспоминают очередной показ «Щелкунчика», когда главную партию танцевал Никита Долгушин. Рудольф так и светился участием, носился с камерой, снимал. Или премьера «Ленинградской симфонии» Шостаковича с Габриэлой Комлевой в роли Девушки. Рудольф говорил товарищам:

— Надо пойти обязательно — Элла танцует…

Пробовал и заниматься с молодым танцовщиком из труппы, считая, что тот от природы намного более одарен, чем он сам, просто не использует свои данные как подобает.

Спустя годы Габриэла Комлева, прима-балерина Кировского балета и соученица Нуреева, выскажется о его человеческих качествах с жестокой определенностью: «В Рудике клокотала жизненная сила плебея. И тяга его к культуре и цивилизации была того же плебейского свойства: захватить, сделать своим, экспроприировать. В этом Рудик оставался верен тем «социалистическим идеалам», от которых убежал…»

Возможно, это достаточно нелицеприятное высказывание о товарище юных дней имеет важные причины?

Спустя годы Нуреев расскажет своему приятелю и тезке, голландскому танцовщику и хореографу Руди ван Данцигу, как преподаватель Пушкин пытался свести его с молодой балериной Габриэлой Комлевой.

«Мы гуляли вместе по воскресеньям, сидели под деревом, — вспоминал Рудольф. — Она очень хотела, чтобы я проявил активность, но я не знал, что я должен делать, мне было ужасно неловко и страшно. Я умел работать, я работал и работал, я упражнялся в зале столько, что потом от усталости уже не мог говорить и валился с ног».

Да, в целом отношения молодого Нуреева с коллегами не очень-то ладились. «А причина тому элементарно проста: характер, — уточняла Тамара Закржевская. — Рудик, не злой по натуре, не избалованный, не завистливый, обладал, тем не менее, удивительно дрянным характером: вспыльчивым, колким, неуютным. Плюс отсутствие внешнего лоска, который могли бы дать образование или семейное воспитание. Рудик всегда оставался естественен, но естественность его была, как бы это поэлегантнее выразиться, — несколько хамовата. Коль у него возникал внутренний позыв нахамить, так он и хамил, невзирая на лица и чины. А посему друзей в труппе у Рудика не имелось. Были люди, относящиеся к нему неплохо, но дружить он ни с кем не дружил».

Сам Рудольф был склонен объяснять свое поведение особенностями национального характера:

«Я не могу точно определить, что значит для меня быть татарином, а не русским, но я в себе ощущаю эту разницу Наша татарская кровь течет как-то быстрее и готова вскипеть всегда. И, однако, мне представляется, что мы апатичнее русских, чувствительнее; есть в нас некая азиатская мягкость и вместе с тем горячность наших предков, этих стройных и гибких наездников. Мы — странная смесь нежности и грубости, сочетание, которое редко встречается у русских; вероятно, именно поэтому я обнаружил такую близость со многими героями Достоевского. Татары быстро воспламеняются, быстро вступают в бой. Они самонадеянные, но в то же самое время страстные, а временами хитрые, как лисы. Татарин — хороший комплекс звериных черт, — и это то, что есть я»[15].

Сложными оставались и отношения молодого танцовщика с некоторыми партнершами, с которыми прямолинейный Рудольф не всегда церемонился. «Я не виноват! — заявлял он, уронив одну из них во время поддержки. — Она должна была помочь мне!».

Одна из танцовщиц, Елена Чернышева, впоследствии утверждала, что труппа Кировского якобы ненавидела Нуреева за что, что «он не был классичен. На сцене казался дикарем: танцевал на высоких полупальцах, имел большую растяжку. Все это противоречило принципам ленинградской школы. Но он осознавал, что именно будет при его фигуре хорошо смотреться».

Ненавидеть своего коллегу по сцене за то, что он не так танцует, как остальные (но при этом имеет успех!)? Надо полагать, хорошие нравы царили за кулисами Кировского театра! Если, конечно, данное утверждение правдиво…

«…в театре его не любили, — более обоснованно поясняла ведущая балерина Кировского театра с 1947 по 1981 год, первая партнерша Р. Нуреева, достаточно прямая Нинель Кургапкина. — В общем-то, если с ним не работать, то любить его, по большому счету, было не за что. У нас принято уважение, граничащее с подобострастием. Это в Рудике напрочь отсутствовало. Он любил оставаться независимым, и проявлялось это часто в поступках резких, всю нашу театральную общественность шокирующих. Например, по окончании школы Рудик первый раз приходит на урок. (Известно, что балетные артисты посещают танцевальные занятия всю жизнь. — прим. авт.) Заходит в зал и становится у палки. А была такая традиция, что самый молодой берет лейку и поливает у палки и на середине. (Процедура подготовки к занятиям. — прим. авт.) Все стоят и ждут, когда он будет поливать. Рудик тоже встает, избоченясь, и стоит перед всеми, смотрит. Тогда кто-то ему говорит: «Рудик, ты самый молодой, давай, поливай». Нуреев показал всем длинную фигу, взял свои шмутки и ушел из зала. То есть он до этого унизиться не мог. Я потом спросила его, почему он не полил. «А почему я должен поливать?!» — «Ну так принято, — сказала я, — самый молодой поливает пол». — «Я, во-первых, не такой молодой, — говорит он мне, — а потом, там есть такие бездари, которые только поливать и должны!». В подобных вещах ему, конечно, сильно недоставало воспитанности.

Зато когда он работал, то становилось невозможно определить, какой у него характер, плохой или хороший. Тут уж все отдавалось работе. Другими словами, он был танцовщиком в полном смысле этого слова и понимал, что быть танцовщиком без партнерши невозможно».

В той истории с поливанием пола Рудольф в конце концов пошел на остроумный компромисс: стал поливать лишь тот участок пола в классе, на котором стоял он сам…

Балет Арама Хачатуряна «Гаянэ» послужил началом его длительной дружбы с Нинель Кургапкиной. Балерина считала, что у них с Нуреевым получился хороший дуэт, несмотря на то, что ее собственный нрав тоже покладистостью не отличался. Если на репетиции придирчивая Нинель требовала повторить сложную поддержку (на одной руке пронести партнершу через всю сцену!) десять-двадцать раз, Рудольф выполнял ее просьбу без ссылок на усталость. «Этим он выгодно отличался от многих «гениев» последующих поколений, которые считали, что они ТАНЦОВЩИКИ и зачем им, дескать, обращать внимание на балерину», — со знанием дела говорила Н. Кургапкина. Ей нравилось танцевать с Рудольфом.

Отношение в труппе Мариинского к молодому солисту явно было связано не с его манерой танцевать, а с его поведением с окружающими. Тамара Закржевская вспоминала: «Рудик и прощение — вещи несовместимые. Все признание его вины заключалось в том, что он мог лучезарно улыбнуться и посмотреть так, что сердиться на него никто не мог — конечно, это касается тех, кто к нему хорошо относился. Ведь огромное количество людей в театре терпеть его не могли. Он не раз совершал такие проступки, которые трудно было простить. Когда мы делали сборник воспоминаний о Нурееве, мне приходилось обращаться к его коллегам. Одного из них — Бориса Яковлевича Брегвадзе, солиста Кировского театра, я попросила написать о Рудике. «Я могу, — ответил он, — только вам это не понравится». «Ну почему?» — спросила я. «Да что там я буду расписывать. Я напишу одно слово — хам».

Хочется так же привести любопытную цитату из газеты «Культура», написавшей в год 60-летия со дня рождения Рудольфа Нуреева: «Настойчиво внедряемый некоторыми российскими коллегами (и столь же настойчиво отвергаемый его зарубежными коллегами — они просто хохотали!) миф о грубости Нуреева, его неуправляемом характере, его неуживчивости, очевидно, должен был служить «полуофициальным» объяснением, почему он оказался на Западе. Этот миф продолжает свою жизнь в Петербурге и по сей день».

Слова, над которыми можно и задуматься…

В сентябре 1959 года в уфимском кинотеатре шел выпуск новостей с эпизодом из «Лауренсии». Анна Ивановна Удальцова, первый педагог Рудольфа, была очень взволнована этим и тут же написала в Ленинград его сестре Розе:

«Мне сегодня сказали, что в нашем кинотеатре «Родина» в документальном фильме показывают Рудольфа. Я, конечно, сразу же побежала в кино и увидела своего несравненного, потрясающего испанца. Я смотрела на моего дорогого мальчика, не слыша текста и не видя деталей танца. Я должна пойти еще раз посмотреть… Начала собирать альбом газетных статей о Рудольфе, ему самому будет трудно проделывать эту утомительную работу. По-моему, ему нужен секретарь. Буду наклеивать все статьи и фотографии из газет на листы бумаги, иначе пропадут. Мы должны сберечь эту неожиданно блеснувшую славу… Дело в том, что когда раньше я говорила о его таланте, люди посмеивались надо мной и намекали, что я им, наверно, увлечена. И правда, я давно им увлечена, а теперь весь мир видит то, что мне было ясно тогда. Так что дай ему Бог крепкого здоровья и крепких нервов…»

* * *

Осенью 1959 года Рудольф получил роль Альберта в «Жизели». Репетиции спектакля были доверены Юрию Григоровичу, тогда еще молодому новатору-балетмейстеру Кировского театра. Желая оживить репертуар, он решил ставить балет с новой исполнительницей главной партии Ириной Колпаковой и с новым Альбертом-Нуреевым.

Высокий и сильный Константин Сергеев так долго и эффектно исполнял в Кировском роль Альберта, что, по словам Ирины Колпаковой, молодому поколению театра трудно было представить кого-либо другого на его месте. Вызывали восхищение прежде всего его лиризм и царственное изящество. Колпакову чрезвычайно поразило нежелание Рудольфа посмотреть, как прославленный и уже немолодой премьер танцует в «Жизели» с Натальей Дудинской. На замечание очаровательной партнерши, что он мог бы поучиться у Сергеева, Рудольф дерзко ответил:

— Пойдите в ресторан, посмотрите, как официанты бегают от столика к столику. Там вы увидите массу движений.

Дело было в другом. Рудольф вовсе не собирался следовать чужому примеру, каким бы прославленным ни был исполнитель. Он покажет своего собственного Альберта — импульсивного юношу, неопытного в любви и переполненного противоречивыми чувствами. «Я первым играл Альберта глубоко влюбленным с самого начала, — вспоминал Рудольф об этой ранней роли. — Он был влюблен в любовь. Эйфория!».

Он принес художнику Кировского театра собственные эскизы костюмов и попросил сшить новые камзолы и для первого, и для второго актов. Нарисованные им туники оказались гораздо короче традиционного в то время костюма, закрывавшего живот и ягодицы, к тому же плотнее сидели и были сшиты из более легкой материи. Позднее, уже после премьеры, Нуреев устроил громкий скандал по поводу все того же костюма, отказавшись надеть перед финалом короткие штаны с буфами. Антракт все длился и длился, пока солист за кулисами отстаивал свою точку зрения перед руководством театра, находившимся на грани инфаркта. Эти штаны режут линию ног, утверждал Рудольф. Он хотел надеть одно белое облегающее трико поверх специального балетного бандажа, чего на сцене Кировского никогда не делал ни один артист.

— На Западе давно уже все танцуют в одном трико, и я так хочу. Не нужны мне эти абажурчики!

Антракт длился почти час, публика заметно нервничала. Строптивому танцовщику пригрозили строгим выговором, но он все-таки настоял на своем. Когда наконец открылся занавес, последовала громоподобная реакция зрителей. Некоторых в зале возмутило «бесстыдство» молодого солиста; они решили, что он забыл надеть штаны. Впоследствии костюм Альберта, созданный Рудольфом, достался «в наследство» Михаилу Барышникову.

«Это был скандал, — рассказывала балерина Алла Осипенко, — но публика и пресса замечательно его приняли. Многие в труппе спрашивали: «Почему Нурееву разрешают, а нам нет?» Потому что они до этого не додумались, вот почему».

Нуреевский дебют в «Жизели» состоялся в субботу 12 декабря 1959 года. По обеим сторонам занавеса царило вполне понятное возбуждение. Хотя суббота в то время была рабочим днем, театр оказался полным. За кулисами Ирина Колпакова поначалу опешила, увидев Нуреева-Альберта не только в укороченном камзоле, но и в коротких панталонах под алым трико, а не поверх, как было принято. Однако к тому времени Ирину стали уже восхищать новшества Нуреева, особенно изменения, внесенные им во второй акт балета, когда Мирта, царица виллис, приказывает охваченному раскаянием Альберту танцевать до смерти. В своем соло Рудольф заменил диагональные серии бризе (особый прыжок) на шестнадцать антраша, трижды меняя ногу, что крайне трудно. (Антраша — особый прыжок в балетных танцах, при котором танцующий быстро ударяет несколько раз ногою о ногу.) Он надеялся рассказать таким образом о разбившемся сердце Альберта.

Рудольф Нуреев в роли принца Альберта. Балет «Жизель»

В тот раз Рудольф танцевал и для матери: Фарида сидела в первом ряду и плакала от радости, видя, как зрители принимают ее любимого сына. Позже она рассказывала своей внучке, что не ожидала такого успеха.

Друг Нуреева Леонид Романков, тоже побывавший на том знаменитом спектакле, расскажет впоследствии: «Я никогда не мог понять, откуда в нем врожденный, казалось бы, аристократизм, благородство поз и движений! Мало того, что он был очень красив — с резким, немного хищным профилем, нервно вырезанными ноздрями и прекрасной улыбкой, — но и осанка, движения тела, поворот головы. Выходит граф Альберт, и вы забываете о сыне многодетного политработника из глубокой провинции, в каждом самом маленьком жесте читалась многовековая культура дворянского рода!».

«Когда они вдвоем появлялись в «Жизели», он танцевал пылко влюбленного Альберта с такой убедительностью, что согревал своим чувством танец партнерши, — рассказывал завсегдатай Кировского театра тех лет, видевший Нуреева и Колпакову в этом спектакле. — Создавалось впечатление, что она тает в его руках. Находились люди, обвинявшие ее в холодности танца. Но когда они танцевали вместе, этого никак нельзя было сказать».

Другая партнерша Нуреева в «Жизели», Алла Шелест, признавалась, что «доверялась ему как женщина, такая нежность исходила от его Альберта».

Когда в финале упал занавес, театр сотрясали аплодисменты и топот. Администратор театра закричал:

— Это начало новой эры!

Правда, подобное мнение разделяли далеко не все. «Сергеев и Дудинская бешено разозлились на нас, — вспоминала Ирина Колпакова. — Они сказали: «Зачем вы оспариваете традицию? Мы так тяжело трудились над этим балетом, стараясь его сохранить, а вы его изменяете». Они не признали Рудольфа графом Альбертом».

Но критики думали иначе. «Он пришел… и победил», — писала известный балетовед Вера Красовская. Нуреев, утверждал другой автор, «не столько отошел от традиций Сергеева, сколько открыто оспорил их». Балетный критик Юрий Слонимский также присутствовал на этом спектакле. В эссе, опубликованном через несколько месяцев в «Атлантик мансли», он объявил Альберта в исполнении Нуреева «не похожим на все, что мы когда-либо видели… Заставив Жизель безумно влюбиться в него, он затем потерял контроль над собой. Второй акт в его версии разворачивается, демонстрируя муки любви, и мы становимся свидетелями постепенного очищения чувств героя и возвышения его души. Красноречивый танец Нуреева прояснил для нас главные темы балета».

Балетный критик Валерия Чистякова выступила в журнале «Смена»: «Для Нуреева танец — основное из выразительных средств. Он возникает естественно, почти стихийно, зримо отражая пылкость и отчаяние Альберта. Действие (в первом акте) неудержимо влечется к роковой развязке, чувства обострены, эмоционально подготавливая события второго акта. Этот второй акт особенно удался танцовщику».

Известный театровед Борис Львов-Анохин впоследствии заметил: «Мне довелось видеть все роли Нуреева. Он был тогда совсем молодой, но уже ведущий танцовщик театра, исполнявший все основные партии классического репертуара. Он был великолепным актером, и в нем было то, что называется магией».

У молодого солиста сразу же появилась масса поклонников и особенно поклонниц. Их поведение шокировало общественность не меньше, чем иной раз поведение их кумира. «В то время не было принято бросать на сцену цветы, — рассказывал один из любителей балета. — Но эти девушки не обращали ни на что внимания. Они поднимались в четвертый ярус, самый высокий в театре, с букетами, спрятанными в складках юбок (причем умудрялись проносить и большие цветы, даже пионы). В конце спектакля они буквально забрасывали Руди цветами. Просто неслыханно! И тем более по отношению к мужчине. Естественно, что подобное неумеренное поклонение не могло пойти на пользу Нурееву. Он начал позволять себе непристойные выходки по отношению к своим обожателям. Например, абсолютно неприемлемым для артиста поступком в то время считалось отдать кому-то другому букет, только что врученный ему самому (это и сегодня вне актерской этики. Только, судя по всему, далеко не всем современным представителям искусства об этом известно. Правда, балет в какой-то степени является исключением из правил: общепринято, когда танцовщик во время поклонов и аплодисментов зрителей отдает партнерше только что полученный им букет. — прим. авт.). Я прекрасно помню, как однажды Нуреев выходил из театра после дневного спектакля «Дон Кихота». Поклонники ожидали его с цветами. А в это самое время в Советском Союзе шли гастрольные представления мюзикла «Моя прекрасная леди». И прямо на глазах девушек, задаривших его цветами, он преподнес один из букетов актрисе, исполнявшей роль Элизы Дулитл. Логично было бы предположить, что после подобного жеста пренебрежения поклонницы отвернутся от него, найдя себе новый объект для обожания. Но с Рудиком все и всегда происходило иначе. Его простили и продолжали любить, несмотря на всю бестактность его поступка».

Когда в Ленинграде только намечались гастроли Американского балета, зашла речь об отправке Рудольфа на Берлинский фестиваль. Танцовщик запротестовал, заявив, что это похоже на ссылку. Директор Кировского рассмеялся и сказал, что Берлин ожидал Галину Уланову, но она, к сожалению, заболела, и Нуреев должен ее заменить:

— Это не ссылка, Рудик, а большая честь.

Пришлось отправиться в путь.

Эта поездка проходила вместе… с цирком. Был конец осени, и артисты проехали в автобусе 5000 км вдоль и поперек Германии. Сначала выступали в Восточном Берлине, затем в тридцати шести маленьких городах Германии, где приходилось танцевать в кафе и неблагоустроенных театрах. Это путешествие показалось Рудольфу настоящим кошмаром. Однажды ночью в холодном автобусе артистам пришлось в течение восьми часов дожидаться, пока его починят. В другой раз они прибыли на место в шесть часов, а уже в половине седьмого должны были выступать в кафе перед безразличной аудиторией. В течение всего этого бесконечного месяца Рудольф постоянно находился в состоянии слепой ярости. Одна радость ожидала его в этой поездке: экономя на всем, он смог купить себе прекрасный рояль, о котором уже упоминалось, и отправить его в Ленинград.

Поездка оказалась неприятной не только для Нуреева. Его партнерша Нинель Кургапкина ходила в брюках — что может быть естественнее в автобусе? Но по возвращении директор Госконцерта написал на балерину донос: она даже в Дрезденскую галерею пошла в столь непристойном виде! Балерина моментально стала невыездной. «Я не знала, что делать, — вспоминала она. — Бегала по инстанциям. Даже Рудика за собой таскала в обком партии. Не помогло».

Нуреева этот случай просто потряс. Впоследствии Нинель не поехала на парижские гастроли, которых весь Кировский ждал, как путешествия на Луну.

Их с Нинель прерванные партнерские отношения возобновились спустя многие годы, когда Нуреев незадолго до смерти ставил в «Гранд-опера» «Баядерку» и попросил Нинель Кургапкину стать его ассистентом…

Как только Рудольф вернулся в Ленинград, то сразу пошел к Константину Сергееву и заявил ему, что злейший враг не мог бы устроить ему более ужасной поездки. Константин Михайлович улыбнулся, и Нурееву подумалось: ему было совершенно безразлично то чувство обиды, которое испытывал молодой танцовщик.

После этой злосчастной поездки Рудольф целых три месяца не танцевал. В декабре его вновь послали в Йошкар-Олу на север России. А ведь для танцора самая большая опасность — судороги в ногах от холода. Опасаясь этого, Рудольф сказал Сергееву: он согласен ехать в Йошкар-Олу при условии, если ему гарантируют самолет. Даже соглашался купить билет за свой счет, только не тащиться туда поездом. Сергеев пообещал, но самолета в Москве не оказалось. Целые сутки Рудольф провел в ненавистном поезде с труппой цирка, которую уже сопровождал в Берлине. В тот же вечер он должен был танцевать на миниатюрной сцене. Нуреев станцевал, но отказался выступить еще раз и на следующий вечер покинул Йошкар-Олу. Через несколько часов ему удалось сесть на поезд и вернуться в Москву. В столице строптивому танцовщику объявили, что за такое неподчинение он понесет двойное наказание: его больше никогда не пустят за границу, а во-вторых, его никогда не пригласят выступать перед правительством!

Последняя часть наказания особенно не волновала, так как Рудольф знал: на таких официальных приемах больше внимания уделяется угощению, чем искусству, и так было в большинстве соцстран. Один раз он уже танцевал перед Хрущевым на даче у бывшего председателя Совета министров Николая Булганина.

Это было в июне 1960 года. Нуреев уложил чемодан, чтобы ехать в отпуск, когда из дирекции Кировского театра сообщили, что он и Кургапкина приглашены танцевать перед членами правительства. Было решено исполнить наиболее выигрышные вариации из «Дон Кихота». В Москве Нинель и Рудольф присоединились к другим артистам из Москвы и Украины.

Причиной этого приглашения была встреча с советскими учеными, и происходила она на даче у Булганина в 100 км от Москвы. Как только они прибыли туда, Рудольф попросил показать сцену, где предстоит выступать. Она находилась в нижней части сада и была такая маленькая, что они с Нинель решили не исполнять вариации из «Дон Кихота», так как они требуют большой сцены, а станцевать только адажио.

«Был прекрасный день, весь прием проходил в парке. Это был настоящий праздник со стрельбой в тире и состязанием в рыбной ловле. Было действительно очень весело и непринужденно. По всему саду были расставлены накрытые столы, покрытые блестящими накрахмаленными скатертями. Я не узнавал никого из членов правительства, за исключением, конечно, Хрущева, Нины Петровны и Ворошилова. Но я увидел там и Шостаковича, Хачатуряна, Гилельса и Рихтера, пианиста, которым я особенно восхищался. Пристально смотрел я на неотразимое лицо Рихтера с такими пламенными и пылающими глазами. Мне казалось, что я видел, с какой жаждой он почти пожирал ноты, когда пришла его очередь выступать. Он был в страстном напряжении, и я чувствовал, что мне это понятно»[16].

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

ЗАВИСТЬ

ЗАВИСТЬ Первое мое воспоминание, связанное с семейством Ливановых, меньше всего касается Васи, к которому меня повели играть вскоре по возвращении из эвакуации, тем более — старших Ливановых. Мне было безразлично, кто этот мальчик, каков он, кто его родители, но вот

Зависть

Зависть Вот уж качество, абсолютно несвойственное Тер-Оганяну А.С. Насчет этого он прямо не от мира сего, прямо ангел.Например, когда художники и прочие деятели контемпорари арт — да хотя бы автор этих строк — придя к Оганяну, начинают, как обычно ругать, О.Кулика — Ог.

«Подозреваешь зависть. Нет, не это…»

«Подозреваешь зависть. Нет, не это…» Подозреваешь зависть. Нет, не это. Пригодна зависть жалкому рабу. Нет, низким чувством сердце не задето. Не тем живёт. Освобожусь в гробу От гнева и от отвращенья. Ведь знали мы иное бытиё: Предельной мерою самозабвенья Мы мерили

Зависть к тополю и муравьям

Зависть к тополю и муравьям После этого я стала чаще сидеть на полу в палате, коридоре, игровой комнате, хотя плохо держала равновесие и часто падала. Иной раз так треснусь головенкой об пол, только искры сыплются из глаз. На полу куда вольготнее, чем в коляске, хотя

ИЗ СТАТЬИ «ЗАВИСТЬ КАК ИСТОЧНИК БЕДСТВИЙ»

ИЗ СТАТЬИ «ЗАВИСТЬ КАК ИСТОЧНИК БЕДСТВИЙ» «Социализм по самой природе своей завистлив, тоталитарен и террористичен; а коммунизм отличается от него только тем, что он проявляет эти особенности открыто, беззастенчиво и свирепо».«Понятно, как воздействует на рост

Глава четырнадцатая Черная зависть инициативника

Глава четырнадцатая Черная зависть инициативника Завистник сам себе враг, потому что страдает от зла, созданного им самим. Ш. Монтескье Майор Бушин полтора года как возвратился из длительной заграничной командировки. Во Франции он проходил службу в должности помощника

Зависть и дружба

Зависть и дружба В 1835 году по приглашению императора Николая I из Франции прибыл знаменитейший в то время в Европе живописец морских видов Филипп Таннер, получивший поручение изобразить важнейшие русские военные порты. По предложению президента Академии художеств А. Н.

Зависть

Зависть С Юрием Иосифовичем Левиным я познакомился на заре нашей семиотической юности, году в 1960-м. Знакомство было сначала чисто профессиональным, но потом перешло в приятельство – по моей прямолинейной инициативе, когда после отъезда в Израиль Димы Сегала, с которым он

Зависть богов

Зависть богов Каждый раз, получая удовольствие от компании, я завидую ощущениям своих товарищей. Мне представляется неким бесстыдством, что они могут чувствовать то же самое, что и я, что мне обнажают душу против моего желания, оттого что душа моя чувствует в унисон с

Глава 5. Любовь и успех

Глава 5. Любовь и успех Январь 2009 года. Имя Леди Гаги появляется на первых страницах самых влиятельных газет и журналов, и это не удивительно, ведь за последние десятилетия такого успешного дебюта еще не было. Звезда упивалась каждой минутой своей славы, ведь ее синглы и

Зависть

Зависть Шахматами я стал заниматься довольно поздно. И довольно быстро понял, что никакого таланта у меня нет. Помню, приятель говорил убежденно:– Если мы с тобой, совершенно над шахматами не работая, стали кандидатами в мастера, значит, мы способные!Я не возражал. Хотя был

Зависть

Зависть Неуемная зависть мальчишечьи души томила: Конармейцы галопом врывались в тревожные сны, А наутро ребята судьбу укоряли уныло, Что явились на свет только после

Глава 4 Успех

Глава 4 Успех В декабре 1967-го Конраду Хилтону исполнилось семьдесят пять лет, знаменательная дата в жизни любого человека, когда можно немного успокоиться и уделять досугу больше времени. Но не таков был Конрад Хилтон. Он по-прежнему был полон энергии – принимал