Все еще можно увидеть Исаченков Константин Павлович, 1930 г. р

Все еще можно увидеть

Исаченков Константин Павлович, 1930 г. р

Инвалид 1 группы, ветеран труда, участник войны – работник тыла в годы войны 1941–1945 г., образование высшее, инженер-строитель.

Мне было 11 лет, когда началась война, и все три года немецкой оккупации мне пришлось прожить на оккупированной немцами Смоленщине, в селе Каспля, это в 45-ти километрах от Смоленска. Мои года, пытливый детский ум позволили мне запомнить и запечатлеть в своей памяти все известные события того времени, когда в селе была оккупация. Еще сохранились бараки-корпуса, где содержали несчастных, пути, по которым они шли на смерть; есть место, где расстреливали людей, – там стоит обелиск. Всё еще можно увидеть и снять.

Стоял сплошной крик, гвалт: «Война! Война!»

– Сынок, вставай. Уже пять часов утра, сегодня воскресенье и наша очередь пасти коров. Пасти ты будешь с дедом Михеем, нашим соседом. Он все знает: и как пасти, и где пасти, и куда сгонять на водопой, – говорит мне мать, разбудив меня, одиннадцатилетнего пацана, рано утром.

Наконец я очнулся, сбегал к рукомойнику, плеснул себе в глаза две пригоршни воды и, окончательно проснувшись, сел завтракать. Завтрак был скромный – картошка да хлеб.

Взяв торбочку с хлебом на обед, я вышел во двор и погнал корову Лыску к дороге, по которой уже тянулось стадо. Впереди дед Михей завернул стадо на большак, и мы погнали его под Рытино.

Хата, в которой жил К. П. Исаченков до 15 лет

Утро выдалось замечательное. Ласковое, теплое солнце поднималось на востоке, небо синело голубизной, на нем от края до края не было ни одного облачка. Коровы, пыля, медленно вытягивались в прохладные поля. Отогнав стадо от села на километр, мы свернули его влево, в кустарники и луговины. Коровы быстро разбрелись и стали пастись. Больше всего забот нам с Михеем было от небольшой группы бодливых коз, которые так и пытались залезть на картофельные или хлебные поля. Дедушка Михей – человек уже в годах, спокойный, рассудительный – показывал мне, где подогнать или завернуть животных, чтобы держались они кучно. В постоянной беготне мы не замечали, как быстро летит время.

Когда, видимо, стало часов десять утра, дед Михей стал что-то тревожиться и прислушиваться к общему неясному гулу, катившемуся из Каспли. Наконец дед не выдержал и сказал:

– Знаешь, Костючек, в Каспле что-то творится необычное, что-то, по всей видимости, стряслось. Ты послушай, вот слышны то крики, то вой, то плач женщин, то собаки как-то странно лают. Беги, ты, Костик, в Касплю да узнай, что там такое могло случиться. Погляди, разузнай да скорее беги назад, а то мне одному трудно будет управиться со стадом.

– Хорошо, дедушка. Я мигом: одна нога здесь, другая там. Я вернусь быстро.

Я пустился по большаку в Касплю. Чем ближе я к ней приближался, тем сильнее меня брал какой-то страх. Наконец и первые дворы – они какие-то все раскрытые и пустые. Впереди была школа-десятилетка, или, как ее у нас звали, ШКМ (школа колхозной молодежи).

Я стремглав влетел в школу. Она вся была забита народом. Стоял сплошной крик, гвалт «война», «война», «война»! Я пытался пройти по коридору школы, забитому мужиками. Они подходили к людям, сидящим за столами, получали бумажки и выходили из школы на улицу, где их встречали плачущие бабы.

Когда я шел по коридору, поднял глаза кверху, кто-то мне прямо в них сыпанул весь пепел с папиросы. Глаза заслезились, защипало, я начал их тереть, но стало еще хуже. Ничего толком не узнав, я выбежал из школы, нашел ближайший колодец и стал плескать себе в глаза холодной водой. Кое-как промыв глаза и проморгавшись, пулей кинулся домой к мамке. Она, вся заплаканная, сидела напротив Тараса Сергеевича – отчима, и они обсуждали, как жить.

– Ничего, – рассуждал отчим, – сама знаешь, я – больной человек, освобожден подчистую. Меня не заберут. А все вместе мы как-нибудь протянем.

– Ты, Костик, почему дома, а не в поле? – строго спросила мать.

Эта война будет долгой и очень жестокой. Народу перебьют – тьма. Я, наверно, до конца войны и не дотяну, а ты все запоминай, потом деткам своим будешь рассказывать.

– Дед Михей послал разузнать, что творится в Каспле. Да вот на призывном пункте в ШКМ мне кто-то засорил глаза пеплом, и они зудят и щиплют.

– Вечно ты, сынок, попадаешь в истории. Давай я тебе их промою, да беги назад, к деду Михею, или нам могут не зачесть нашу очередь.

Со слезами на глазах я кое-как позволил матери промыть их и, обескураженный и совсем разбитый, поплелся в поле, к стаду. Когда рассказал все деду Михею, он был крайне поражен.

– Знаешь что, Костик, – сказал он, – эта война будет долгой и очень жестокой. Народу перебьют – тьма. Я, наверно, до конца войны и не дотяну, а ты все запоминай, потом деткам своим будешь рассказывать. Немец сильно вооружен. У него много самолетов, танков – не счесть. Так что война будет долгой и тяжелой.

Еле-еле допасли мы с Михеем стадо и раньше обычного пригнали коров домой. Всем было не до них. Кстати, на этом и закончилась очередь пасти коров, так как их всех разобрали по домам и больше уже не собирали в большое стадо, боясь бомбежек, а каждый хозяин пас корову около своего двора.

На другой день из Каспли началась массовая эвакуация и учреждений, и населения. Рассуждения Тараса Сергеевича, что его не возьмут, не оправдались. Ему пришла повестка явиться на призывной пункт.

– Костик, бери лопату. Пойдем, выберем место да выкопаем вам окоп, пока я не ушел.

На боковом склоне кладбища выбрали место и в песчаном грунте выкопали окоп два на полтора метра. Тарас снял в сенях и сарае несколько дверей, накрыл ими вырытый окоп, насыпал сверху сантиметров 30 земли и сказал:

– Ну, Фруза, убежище тебе и детям готово. Переносите туда все ценное барахло, да и сами там прячьтесь, когда будут бомбежки.

Через два дня мы все со слезами проводили Тараса Сергеевича в армию и остались одни. Мы – это мама Ефросинья, я – одиннадцати лет, сестра Зина – девяти лет, брат Валя – трех лет и брат Коля, которому был всего годик. Как говорится, все мал мала меньше. Мы покинули хату и стали ночевать в окопе.

Константин Исаченков, 1943 год

Начали бомбить все вокруг. Под Касплей, километрах в трех, была МТС (машинно-тракторная станция), обслуживавшая колхозы Касплянского района. Там стояли несколько комбайнов, тракторов, косилок и другая сельскохозяйственная техника. Немного поодаль в землю были врыты две большие цистерны: одна, видимо, с соляркой, а вторая – с мазутом. В один из дней в начале войны над Касплей залетали, закружились немецкие самолеты и прицельно стали бомбить МТС. Вся ее территория была разворочена бомбами. Одну из цистерн фашистам удалось поджечь. Огромные черные клубы дыма поднимались к небесам. Бомбежка и поджог МТС произвели на касплян удручающее впечатление.

Ну, раз немцам известно было место нашей МТС да еще кто-то направлял самолеты, еще и бомб не жалели, сыпали как горох на нашу захудалую маленькую МТС, заброшенную в никому не известной в глуши, – то что же будет с большими объектами, селами и городами?! Все, видимо, переколотит проклятый фашист, все превратит в руины. Так рассуждали каспляне.

В один из дней в начале войны над Касплей залетали, закружились немецкие самолеты и прицельно стали бомбить МТС. Вся ее территория была разворочена бомбами. Одну из цистерн фашистам удалось поджечь. Огромные черные клубы дыма поднимались к небесам.

Пожар на МТС на несколько дней стал главным объектом обсуждения баб да мужиков в Каспле. Все были очень удивлены, все стали собираться в эвакуацию. И скоро Каспля совсем опустела, в ней не осталось людей. Кто-то нашел возможность уйти к Смоленску, а большинство отъехали в ближайшие к Каспле деревни. Фактически в Каспле осталась одна наша семья: Фруза со своими четырьмя детьми.

Ночью мы, не раздеваясь, сидели в окопе, а днем бродили вокруг хаты. Очень скоро стенки окопа стали осыпаться, и однажды, когда нас, к счастью, в нем не было, окоп рухнул. Подойдя поближе, мы увидели покосившуюся крышу, провалившиеся двери и засыпанные песком наши пожитки. Мать крестилась и говорила, что Бог спас нас. Мы разгребли завал, вытащили свои вещи и больше в окоп не прятались. Мать решила перебраться на окраину нашей улицы Кирова – за пятидворку. И мы обосновались в окопе на пригорке при въезде в Касплю с южной стороны. Окоп был вырыт соседом, но его забрали в армию, а семья совсем уехала из Каспли.

Вокруг большого здания районного универмага, магазинов, столовой, чайной, аптеки бегали толпы людей и тащили все, что только можно было. Грабеж продолжался целый день и стих только к ночи.

Окоп был в крайне опасном месте – на самом верху взгорка по дороге к озеру. Часто над нами свистели шальные пули, и одна даже легко ранила маму в щеку. Лето было теплое, дождей не было. Днем светило солнце, и мы играли около этого окопа. Все наше домашнее барахло я переносил под соседские липки, мы накрыли гурт брезентом, а наверх я положил хороший полевой бинокль Коли Зуева. Через ночь я пришел проверить вещи – бинокля уже не было, украли. Я все удивлялся, ну кто бы это мог – ведь во всей Каспле были мы одни.

Однажды мама позвала меня и сказала: «Сбегал бы ты на Касплю. Там что-то творится. Туда бегут бабы со всех окрестных деревень».

Я побежал и увидел страшную картину. Вокруг большого здания районного универмага, магазинов, столовой, чайной, аптеки бегали толпы людей и тащили все, что только можно было. Особый водоворот, шум, гам, ругань, драки были вокруг универмага. Я протиснулся внутрь – там шел полный грабеж прилавков и отделов посуды, одежды, продуктов, сельскохозяйственного инвентаря. Везде валялись рассыпанные мешки с сахаром, мукой, крупой. В зале стоял невообразимый гвалт. Женщины тянули друг к другу рулоны материи, буквально рвали их и вязали в узлы. Грабеж продолжался целый день и стих только к ночи.

Я принес к окопу косу и брусочек, чтобы ее точить. Мать, вздохнув, спросила: «Зачем тебе? Жрать нечего, а ты даже сухарей или сахару малым пососать не принес».

Когда наутро я снова побежал в Касплю, она вся была в тишине. Все было разграблено. Хлопали двери милиции, райисполкома, райвоенкомата, райкома комсомола. Все магазины, столовая, чайная, ларьки были открыты. На базарной площади тучей носились голуби и воробьи.

Через Касплю по большаку отступали наши войска. Чаще шла утомленная пехота, иногда проходил обоз, редко тарахтел трактор, волоча за собой орудие. В воздухе все время гудели немецкие самолеты: они звеньями шли на Смоленск, и там днем и ночью была бомбежка.

Большой деревянный мост через реку Каспля на всем протяжении ниже перил был обвешан большими белыми полотнищами, которые трепетали на ветру. По мосту ходил часовой-красноармеец с винтовкой. Я не понимал, зачем мост был обвешан полотнищами. Войска отступали по-разному: иногда шли сплошным потоком – даже нельзя было перейти большак, а иногда – маленькими группами. Крайне удручающее впечатление производило отступление наших войск.

В один из дней я оказался в центре Каспли. По большаку сплошной лентой тянулись войска. Да так, что мне не было возможности его перейти и побежать в свой окоп на окраину. И вдруг налетели немецкие самолеты и стали бомбить большак, центр села и войска. «Беги, пацан! Чего стоишь, рот разинув?!» – крикнул мне один из запыленных бойцов, сбегая с дороги и ложась в траву.

Я послушался и побежал к реке, рассчитывая вдоль левого берега вернуться к матери. Вбежав на пологий склон берега, я вдруг в дерне увидел четырехугольные вырезки, а кое-где были видны зеленые ящики, стоящие под дерном. Между этими ящиками по траве были натянуты тонкие медные проволочки. Я бежал так, чтобы не наступать ни на квадраты дерна, ни на вьющиеся между ними проволочки. Фактически я не знал, что это стоят противотанковые мины и что я бегу по страшному минному полю смерти.

У нас в школе до войны были уроки физкультуры, на которых мы проходили военное дело. Нас знакомили с деревянными винтовками да тяжелыми болванками гранат с деревянной ручкой. На одном из уроков физкультуры я сам даже оконфузился. Взяв для броска гранату, послушав объяснение учительницы, я вложил в бросок всю свою силу, даже согнулся и… громко пукнул. Весь класс схватился за животы, а девочки стали красными как раки. Я стоял ни живой ни мертвый от стыда и уже хотел дать стрекача. Ко мне подошла учительница, полуобняла меня и тихо сказала: «Костик, успокойся, никуда не бегай и не натвори чего-нибудь. Завтра ребята это забудут и не будут смеяться».

В один из пролетов мне нужно было пробежать и быть на другой стороне моста. Вдруг услышал, как часовой с моста стал кричать: «Назад, пацан! Застрелю! Мины! Назад, пацан! Застрелю! Мины!» Но мне было не до этого. Я продолжал пулей лететь по направлению к крайнему пролёту моста.

Так закончился один из уроков военного дела в школе. Поэтому про мины я не знал ничего и сейчас сыпал по ним босиком, подбегая к мосту. В один из пролетов мне нужно было пробежать и быть на другой стороне моста. Вдруг услышал, как часовой с моста стал кричать: «Назад, пацан! Застрелю! Мины! Назад, пацан! Застрелю! Мины!» Но мне было не до этого. Я продолжал пулей лететь по направлению к крайнему пролёту моста. Два раза рядом со мной пролетели пули «вжик, вжик», но, слава богу, часовой сверху в меня не попал, и я скрылся под пролетом моста. Выскочив на другой берег, я уже не увидел там этих вырезанных квадратов в пожне. Земля была влажная, и я стремглав понесся вдоль больничных огородов к себе на окраину в окоп. Когда я рассказал, чуть отдышавшись, эту историю матери, она дала мне два подзатыльника и отругала, сказав: «Вечно тебя носит нелегкая! Ну что бы я делала с тремя малолетками без твоей помощи?!»

Через несколько дней мать отпустила меня поглядеть, что делается в центре села. Я увидел, что мост уже сожжен; на левом берегу, вдали от моста – как мы говорили, у второго брода – стоял трактор, взорвавшийся на мине. Он несколько лет там маячил как памятник бесславного отступления наших войск: когда одни минировали, а другие – наши же – гибли.

Движение по большаку совсем прекратилось, все замерло. В большом селе, каким была Каспля, с множеством улиц, разбегавшихся во все стороны, все стихло, вымерло: ни человека, ни животного. Удивительно, как быстро все начальство, все учреждения, все население покинули село. Это потому, что все страшно были напуганы войной, немцами, бомбежкой и пожарищами.

Раньше, до войны, до Каспли доходили слухи, что под Ленинградом идет тяжелая финская война, что солдаты тысячами гибнут от мин, «кукушек», в ямах-снегах, от бездарных руководителей и так далее. Правда, финскую войну и мы ощущали: пропал сахар, дефицитом стали керосин, соль, особенно почему-то резиновые галоши, которые так необходимы в деревне.

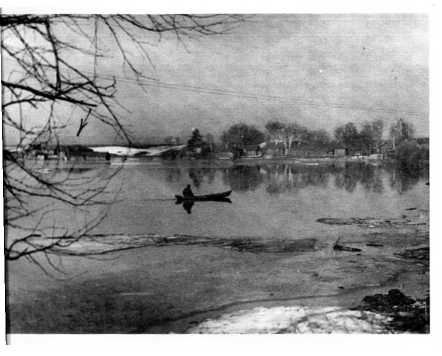

Село Каспля с видом на мост через реку. Стрелка показывает на место, где находится хата, в которой прошло детство Кости Исаченкова

Люди, ездившие на станцию Лелеквинская – это от Каспли в восемнадцати километрах, – удивляясь, рассказывали, что, дескать, по путям в Германию наши правители прут эшелонами хлеб, отборную пшеницу, оборудование и др. Неужели наши правители не понимают, что война с немцем неизбежна, что она на носу?! Это ведь знает уже каждый гражданин – от пастуха до министра? Только сам, рябой, дескать, понять этого не может и все доклады отвергает, говорит «не паникуйте, не провоцируйте, не психуйте». А война шла, стучалась, гремела, бурлила, как вешние воды, и катилась по всей Европе в сторону советских границ. И если бы даже за 2–3 дня до всем известного срока начала войны, 22 июня 1941 года, была дана команда войскам на готовность № 1, как говорили понимающие в военном деле люди, того, что произошло летом 1941 года, никогда бы не было. А так – грянула страшная всесокрушительная бойня, которая докатилась до сердца страны, Москвы, и продолжалась четыре года.

Первые немцы

Уже заочно, никогда не видя немцев, мы их боялись как огня, как каких-то нелюдей, зверей, которые только и знают бить и расстреливать русских. Поэтому, когда я увидел двух немцев в серой форме, сапогах с подковами, у меня перехватило дыхание, я встал к обочине Шинкаревой хаты и замер. Немцы шли из центра Каспли, одеты они были в кители с карманами, погоны окантованы серебряным кантом. На широком ремне на животе у каждого висело по большому пистолету. Поравнявшись со мной, они остановились, и один, пробежав пальцами по ладони другой руки, быстро спросил (как я смог понять), где «цып, цып, цып» – то есть куры. Дрожа от страха, я пожал плечами и сказал, что не знаю. И правда, Каспля была так пуста, что казалось, всё и все вымерли. Потом немец выгнул одну руку, как бы показывая шею гуся, и спросил, где гуси. Я опять пожал плечами, сказав «никс» – не знаю. Немцам это не понравилось, хотя они усмехнулись моему коверканью немецкого языка.

Мы втроем – два немца и я посредине – медленно шли по пыльной дороге на юг, в сторону озерной маленькой деревушки Прудники. Немцы расстегнули кобуры, просмотрели пистолеты и стали поглядывать на показавшийся вдали лесок под деревней Лубаны. «Партизан, партизан», – несколько раз повторили они. Я молчал и только пожимал плечами.

Один из немцев заглянул за хату в огород, послышались выстрелы, и он вернулся, держа маленькую курицу. Взвесив ее на руке, что-то сказал напарнику, показав мне ладонью, что надо топать. Взял меня за руку, поставил между ними, и мы пошли. Мы прошли всю улицу и вышли на окраину. Когда проходили мимо нашего окопа, с пригорка спустилась мать и хотела взять меня за руку и увести. Но немцы рассердились, показали, что пойдут дальше, и оттолкнули ее. Она заплакала и пошла к окопу, у которого уже голосили сестра Зина и брат Валя.

Мы втроем – два немца и я посредине – медленно шли по пыльной дороге на юг, в сторону озерной маленькой деревушки Прудники. Немцы расстегнули кобуры, просмотрели пистолеты и стали поглядывать на показавшийся вдали лесок под деревней Лубаны. «Партизан, партизан», – несколько раз повторили они. Я молчал и только пожимал плечами.

В первые дни оккупации немцев в Каспле было мало. Они заняли здание райисполкома и милиции, поставили часовых и особо никуда не ходили. Но вскоре приехало несколько легковых и грузовых автомашин. Одна легковая автомашина с четырьмя офицерами поехала по дороге к броду, где река Каспля вытекает из большого озера – того же названия. Немного не доехав до брода, она взлетела на воздух – под ней взорвалась противотанковая мина.

Вскоре показалось Касплянское озеро и маленькая деревушка на его берегу. Там паслось несколько гуртов белых гусей. Немцы весело загоготали, похлопали меня по плечу и прибавили шагу. На завалинках хилых деревянных домов сидели бабы. Они встревожились, вскочили и бросились прутиками загонять гусей во дворы. Немцы побежали бегом, волоча и меня за собой.

Подбежали к ближайшей стае, вытащили пистолеты и стали беспрерывно стрелять. Гуси всполошились и бросились прочь. Но немцы трех застрелили сразу, а четвертого застрелили уже в убегающей стае. Всего было застрелено четыре больших гуся-красавца. Немцы взяли по два и, не обращая ни на что внимания, пошли назад.

– Гляди-ка, бабы, да это ж их привел сюда Фрускин сын Костик! Я ее знаю.

Она около больницы живет. Уж я ее отматюгаю, уж я ее отблагодарю за сынка!

– Да ты гляди, – сказала другая баба. – Он у них сам под конвоем!

Немцы оглянулись, что меня нет рядом. Один грозно шлепнул ладонью по кобуре и крикнул, чтобы я шел за ними. Я поплелся. Придя в Касплю, немцы крикнули «век!» и прогнали меня. Мать, вся заплаканная, обняла меня. Она, услышав издалека выстрелы, подумала, что немцы меня застрелили. Правда, дня через два две женщины из Прудников приходили к матери ругаться, но когда узнали, в чем дело, то поплакали вместе с матерью, что пацан хоть остался живой.

В первые дни оккупации немцев в Каспле было мало. Они заняли здание райисполкома и милиции, поставили часовых и особо никуда не ходили. Но вскоре приехало несколько легковых и грузовых автомашин. Одна легковая автомашина с четырьмя офицерами поехала по дороге к броду, где река Каспля вытекает из большого озера – того же названия. Немного не доехав до брода, она взлетела на воздух – под ней взорвалась противотанковая мина. Мы радовались, что фашисты напоролись на советские мины.

Через несколько дней из Смоленска пришли две крытые грузовые автомашины, из них вылезли немцы с какими-то рогатками и несколько дней ходили по дорогам, холмам, перелескам, кустам, тропинкам, купальням и броду – искали мины. Они нашли их громадную кучу, свезли все за Кукину гору – недалеко от речки и кочковатого болота. Я видел эту кучу зеленых четырехугольных ящиков, по которым я когда-то бежал под мост.

Однажды, придя проведать свою хату у кладбища, я с ужасом обнаружил, что два немецких танка загнаны прямо на наши огородные гряды. В одной из гряд я сделал яму и закопал все наши семейные фотографии.

Когда немцы в один из дней взорвали всю эту кучу мин, мы думали, что рухнула вся земля. На месте взрыва образовалась громадная яма – метров десять в диаметре и метров пять глубиной. Эта яма впоследствии стала последним пристанищем многих десятков русских людей.

По дорогам стали проезжать одетые во все черное немецкие мотоциклисты, клубы пыли были на их странных комбинезонах.

Однажды, придя проведать свою хату у кладбища, я с ужасом обнаружил, что два немецких танка загнаны прямо на наши огородные гряды. В одной из гряд я сделал яму и закопал все наши семейные фотографии. У нас было в семье двое военных: двоюродный брат Коля (он перед войной окончил Ленинградское училище связи и был лейтенантом) и дядя Гриша – брат матери, который окончил летное училище и был летчиком-истребите-лем – ас, подполковник.

Я испугался, думая, что, когда немцы найдут эти фотографии, нас или расстреляют, или сожгут хату. Но все обошлось: фотографии были вмяты в грязь. Я их вытащил, очистил и перепрятал. Удивлению моему не было предела – почему фашистам понравилось ставить на ночлег танки прямо на бедный русский огород? Утром танки и мотоциклисты снялись и уехали на восток.

Когда я пошел в центр Каспли, по большаку непрерывным потоком шли войска немцев, обозы, танки, автомашины, в пыли шагала пехота с автоматами на животе и засученными рукавами. Рядом со сгоревшим мостом фашисты разобрали пару хат, стоящих около моста, и из бревен сделали наплывной мост прямо на воде. Танки по нему не пускали, они шли вброд. А обозы с куцыми хвостами лошадей тянулись беспрерывной лентой. При спуске с берега к воде два немца с большими кольями с двух сторон повозки вдевали их между спиц в колеса и тормозили возы. Работа была крайне тяжелая, иногда у колеса вылетало сразу несколько спиц, и воз опрокидывался, все высыпалось. Там были продукты и ящики со снарядами. Немцы не давали смотреть и кричали мне «век!».

Помню, по улицам проходили наши пленные солдаты. На них страшно был смотреть. Они еле шли, многие были ранены, некоторых солдат подпирали под руки и вели по бокам двое других. Появившиеся в Каспле женщины, стоящие по обочине улицы, пытались что-то передать военнопленным. Настя Шинкарева подала сзади идущему солдату большую брюкву, он радостно взял. Шедший следом за ним фашист подскочил и нанес в спину сильный удар окантованным прикладом винтовки. Военнопленный буквально рухнул на спины впереди идущих пленных. Такая жестокость немцев озлобляла нас против них.

Село Каспля. Пейзаж

Немцы не щадили никого. Разговор с нами, русскими, у них был один – «русский свинья». Других слов мы не слышали. При этом любой немец мог без всякого повода отобрать скотину, поджечь хату или просто пристрелить тебя, если ты ему чем-то не понравился. Злость, ярость, жестокость немецких солдат в 1941-м – первый год войны – не знала предела.

Один раз на могильнике, где под склоном стояла хата, разместилась наша отступающая часть. Немецкая рама, полетав над Касплей, прислала 3 немецких «юнкерса», и они два раза заходили на бомбежку хаты и могильника. Но когда зенитки и счетверенные пулеметы открыли сплошную завесу огня, фашисты ушли на высоту и сбросили бомбы в болото.

Школы, больницы перестали работать, хотя из деревень приходили и приезжали больные, раненые люди. Они днями лежали и сидели в приемной больницы. Тогда по своей инициативе фельдшер больницы Федор Тимофеевич Зуев (бывший муж моей тети, Боровченковой Устиньи Трофимовны), на свой страх и риск, начал вести прием. Люди потянулись потоком. Он хоть и был со знаниями фельдшера, но еще до войны вел продолжительные приемы граждан, как врач. Лекарств, конечно, не было. Лечил Федор Тимофеевич советом, перевязкой да народными средствами.

В Касплю стали прибывать из эвакуации отступившие в деревни. Вышли и мы с матерью из неудобного соседского окопа на пригорке в конце улицы Кирова. Хата наша уцелела от бомбежек, хотя дважды прицельно немецкие самолеты хотели разбомбить ее.

Один раз на могильнике, где под склоном стояла хата, разместилась наша отступающая часть. Немецкая рама, полетав над Касплей, прислала 3 немецких «юнкерса», и они два раза заходили на бомбежку хаты и могильника. Но когда зенитки и счетверенные пулеметы открыли сплошную завесу огня, фашисты ушли на высоту и сбросили бомбы в болото.

Во второй раз могильник был пустой, войск не было. Я стоял в створе своей хаты на улице Кирова и махал другу Петьке Савченко, что летят самолеты, прячься. Сам я как-то не думал о себе и, разинув рот, следил за двумя «юнкерсами» с крестами. Они летели на очень большой высоте, спикировали, сбросили две бомбы, но те не долетели до хаты и взорвались на топком лугу. Самолеты еще раз спикировали и еще раз сбросили две бомбы, которые перелетели хату и меня и взорвались на другом конце улицы, в кустарных кочках.

Почему немцы так вольготно вели себя? Потому что в первые дни войны не было наших самолетов, а во-вторых, они не жалели бомб. Бомбежки доводили нас до страха. Мы вынуждены были спать, не раздеваясь, постоянно выбегали из хаты, как только гул самолетов усиливался. Фашисты взяли манеру бомбить ночью, навешивая в небе сто белых ракет на парашютах. Они освещали небосвод как днем, самолеты летели тучами – одна группа за другой, со страшным свистом пикировали, сбрасывали бомбы над Смоленском, Ярцевом, Вязьмой, Ельней, Рославлем и, возвращаясь, делали разворот для новой атаки. Разворот нередко проходил над Касплей и ее окрестностями; создавалось впечатление, что нас бомбят. А частенько фашисты просто сбрасывали бомбы куда попало, и тогда земля содрогалась у нас под ногами. Весь 1941 год и даже половину 1942 года в небе господствовала только немецкая авиация, а наших что-то было не видно и не слышно.

Выменять у немца кусок мыла можно было за 10 яиц или литр молока, а уж спички были на вес золота, так как у немцев в большинстве случаев были вместо спичек зажигалки.

Немцы ничего нашего, русского, не брали – боялись отравиться.

В первые дни войны нас в окопах, да и в хате стали донимать насекомые: вши, блохи и большие черные тараканы. С тараканами мать еще знала как бороться: выгоняла нас, детей, в холодные ночи спать на улицу, открывала окна и двери, убирала всю воду – и они не выдерживали сквозняков, куда-то исчезали. Труднее было бороться со вшами и блохами. Они буквально не давали нам спать. Раздолье им было большое. Мы все время ходили в одной и той же одежде, в ней же приходилось и спать. Младших мать кое-как еще пыталась мыть в корытах, а нас, уже больших, помыть было трудно. Главное – как-то с началом войны пропало мыло, не было спичек, соли, керосина, и запасов не было. По соли – мать заставляла колоть на щепки небольшую деревянную бочку, где раньше держали соль.

Мать пыталась бороться с насекомыми. Снимала с нас одежду, вешала на веревку, ставила вниз корыто с водой и била и мела наши штаны и рубашки. Иногда в корыто, как горох, сыпались крупные белесые вши. Мать выливала воду в яму и закапывала. Это ненадолго нам помогало.

Выменять у немца кусок мыла можно было за 10 яиц или литр молока, а уж спички были на вес золота, так как у немцев в большинстве случаев были вместо спичек зажигалки.

Немцы ничего нашего, русского, не брали – боялись отравиться. Они только жадно хватали живых кур, яйца и молоко. Я видел, что немецкие солдаты тоже страдали от вшей: часто чесались, бегали купаться в озеро, сами стирали белье, скребли швы в рубашках лезвиями безопасных бритв. Если приходили на постой или ночлег в хату – выгоняли нас на улицу и не брали никакие наши тряпки, чтобы подстилать или укрываться.

У всех немцев была общая привычка. Когда занимали помещение школы, больничного барака или приемной, они сначала оттуда все выбрасывали на улицу, наносили с полей, где увидят, сена или соломы, расстилали ее, клали на нее брезент и так спали. Уезжая утром, никогда за собой не убирали, оставляя эту работу нам, «русским свиньям», как звали они нас.

Однажды после такого их ночлега я нашел у изголовья два небольших черных шарика с кнопкой. Заинтересовавшись кнопкой, я ее отвинтил и потянул. Из «груши» показались два белых тонких канатика. И как я ни тянул, больше сантиметров 20 они не вылезали. Так я проделал с обеими находками. Мне очень понравились крепкие канатики, но, сколько ни тянул – они больше не вылезали. Я не понимал, что это такое.

Мимо проходил немец. Я взял эти «груши», поднес к нему и спросил по-немецки: «Вас ист дас?» («Что это такое?») Немец страшно испугался, показал, чтобы я осторожно положил «груши» на землю, сказал мне «век!». Потом он подошел поближе, взял их, что-то сделал, резко дернул пробку у одной «груши» и быстро бросил ее подальше. Раздался взрыв. Столб черной грязи, как фонтан, взвился вверх. То же немец проделал и с другой, выругав меня своим немецким ругательством «доннер ветер!», и погрозил мне кулаком. «Ганаты, ганаты», – прокричал он напоследок.

Когда я рассказал, как всегда, матери эту историю, она сняла с притолоки «татарку» (так у нас в семье называлась небольшая плетка, служившая для наказания провинившихся детей), отлупила меня, приговаривая: «Не будешь лазить, не будешь брать чужие незнакомые вещи! Вот тебе! Вот тебе урок».

Иногда мать брала грязное ведро и шла на Касплю. Находила там убитую собаку-дворняжку (а надо сказать, немцы очень не любили наших собак: как только завидят – выхватывали пистолеты и сразу стреляли), набирала в ведро вонючие внутренности, приносила домой, заставляла развести костер, ставила ведро на огонь, добавляла туда поташ (как она называла) и варила самодельное вонючее хозяйственное мыло. Когда оно застывало, получалась черная липучая масса, похожая на холодец и деготь одновременно. Вот таким мылом мать стирала белье и тряпки, говоря, что это единственное спасение от вшей.

Оккупация

С конца лета 1941 года у нас началась полная оккупация. Все беженцы-каспляне к похолоданию вернулись в свои дома.

Немцы располагались прочно и надолго. В здании бывшего райисполкома они организовали военную комендатуру, комендант был рослый полковник, живший в доме рядом с комендатурой. Около комендатуры всегда стояли часовые, толпились немцы, приезжали и уезжали легковые и грузовые автомашины. Связисты навесили на столбы какие-то провода, и в окнах было видно, как немцы сидят за столами и болтают по телефонам.

Комендатура занялась своей безопасностью, так как немцы уже знали слово «партизаны». Со всех сторон от Каспли были организованы боевые опорные точки, где в железобетонных дотах сидело по 5–7 немцев. Это было сделано, чтобы опорные пункты заранее предупреждали гарнизон Каспли о нападении партизан. Пунктов таких было 5–6. Особую трудность для немцев представляло снабжение этих пунктов питанием. В Каспле во дворе комендатуры стояли военные полевые кухни, в них готовили обеды. Основная трудность заключалась в том, что обед надо было доставить в эти пункты по никем не охраняемой территории – дорогам. И нередки были случаи, когда партизаны выходили из леса, искусно минировали колею дороги, и доставляемый обоз из 2–3 повозок (обед да охрана) взлетал на воздух.

Но вскоре немцы нашли выход из этого положения. Однажды мать отправила меня и отчима Тараса Сергеевича Ярцева в баню. Баня в Каспле была одна, ее топили попеременно – то для мужчин, то для женщин. Мы взяли тазы, белье, а Тарас Сергеевич как лесной житель и большой любить попариться – и веник. Пришли, вымылись. Тарас своим паром выгнал из парилки всех касплян. Они говорили: «Ну, если он заберется в парилку, спасу нет – удирай, бросай все». Так оно и было. Я раз зашел в парилку, когда парился Тарас, так думал, что у меня снесло голову, – вот как ее обхватило паром!

Наконец, напарившись и намывшись, мы оделись и вышли из бани. Нас сразу же окружили два немецких автоматчика и подвели к группе мужиков, тоже вымывшихся и стоящих в стороне под конвоем одного часового. Тарас стал тихо спрашивать соседа, что будет с нами. «А черт их знает! От немчуры можно всего ожидать. Могут за Кукину гору свести да и шлепнуть ни за что ни про что!» Когда в нашей группе набралось человек 10–12, немцы окружили нас и повели от бани через мост к военной комендатуре. Там стояло две подводы: одна – запряженная в русскую телегу и русскую лошадь, другая – бричка на пневмоколесах, запряженная в немецкого битюга с коротким хвостом.

Нам приказали сесть на телегу. Из здания вышел какой-то начальник и, взяв под уздцы лошадей, развел их на должное расстояние друг от друга. Посадил на бричку немцев-автоматчиков, гаркнул «гей!», и обоз тронулся. Тарас Сергеевич спросил, куда это мы поедем. Ну тут мужики разъяснили: «Видишь, едем в Язвищи, это в семи верстах. Там находится опорный пункт немцев. Везем им обед. А чтобы немцы не взорвались на заложенных партизанами на дорогах минах, пускают вперед нас, дураков, человек 8—10 на телеге – мы их прикроем. Прошлая партия проехала удачно, без жертв, а некоторые взлетали на воздух. Так погибли восемь человек, пятеро были тяжело ранены, лошадь разорвало на куски. Так что, Тарас Сергеевич, сиди и моли Господа, чтобы пронесло. Слышали, у тебя в партизанах три брата подвизаются – вот и свистни им, чтобы они перестали этим делом баловаться, а то гибнет наш русский мужик». Тарас крякнул, но ничего не ответил. Все замолчали, только слышно было, как возница цокал на лошадь, чтобы она старалась идти плавно.

Надо отдать должное, мы благополучно проехали семь километров грязной, разбитой проселочной дороги и остановились у небольшого бункера с бойницами, из которых торчали пулеметы да у дверей стоял часовой. Из бункера выскочили три немца, быстро забрали с немецкой брички бачки с пищей, ящик с хлебом, еще что-то в небольшом мешке. Вынесли из бункера такие же термосы-бачки, ящик да передали главному какой-то коричневый пакет. Поболтали немного по-своему – что мы могли понять? Старший опять сам развел наши подводы на определенное расстояние друг от друга, подальше от нас поставил бричку с немцами, гаркнул «гей!», и обоз тронулся.

Обратный путь мы проделали более спокойно и к концу дня с тазами и грязным бельем пришли домой. Мать, вся в слезах, уже и не думала, что мы вернемся живыми. Ей кто-то сказал, что нас от бани забрали немцы, и мы поехали с обедом в Язвищи. Но все обошлось, и мать сказала: «Ну уж нет, мужики! Лучше ходите грязные, чем такие передряги!»

Военная комендатура была в Каспле самым главным учреждением, она выселила касплян из ближайших домов и сделала там постой для солдат. Гарнизон Каспли был небольшой – не больше роты солдат. Фронт откатился за Смоленск и долго грохотал под Ярцевом и Вязьмой, где немцам удалось окружить армию. Героям этой битвы в Вязьме поставлен памятник.

Кроме военной комендатуры в здании милиции на улице Кирова, немцы создали сельскохозяйственную комендатуру. Командовал ею ужасный аристократ-подполковник, страшный чистюля, ходивший в форме как на парад, всегда с тонким хлыстом, стегавший себя по красивым высоким сапогам.

Я несколько раз оказывался вблизи него и хорошо рассмотрел. Особенно когда по дворам прошли два автоматчика и приказали на ломаном русском языке явиться утром на колхозную площадь в центре Каспли. Мать сказала, что не может бросить маленьких Вальку и Кольку, и велела идти мне. Когда я пришел, на грязной площади уже шумел народ. С одной стороны был выстроен помост, на котором стояли переводчик и автоматчики. «Идет, идет», – раздались голоса, и все увидели, как с горушки, где стояло здание милиции, спускалась группа, человек пять-шесть, немецких офицеров. Среди них был и сам комендант. Он не стал долго рассусоливать и попросил переводчика, чтобы тот установил на площади тишину. Говорил быстро, резко, отрывисто – переводчик еле-еле успевал за ним переводить.

Смысл его речи, как я помню, был таков: «Ну вот вы теперь свободны от коммунистов, а главное – от колхозов. Теперь каждый из вас самостоятельный хозяин. Вы можете держать сколько пожелаете скота, пахать и сеять землю, сколько вам выделит ваше общество. На этом сходе мы вам поможем выбрать одного старосту, который и будет вами руководить. Его распоряжения, приказы вы все должны исполнять так, как будто они исходят от нас – оккупационных властей. Можете открыть школы, организовать работу больницы, завести столовые, магазины. Пусть работает ваш базар. Можете учить детей религии. Мы, немцы, всячески будем поощрять частную собственность, вашу инициативу и работоспособность. Можете начать ремонтировать мосты и дороги, убрать с площади грязь. Вам дана полная свобода в ваших сельскохозяйственных делах. Так кого вы будете выбирать своим старостой?»

Из толпы послышались голоса, предположения, записали несколько человек. Потом переводчик стал их называть, все они шумно отказывались, понимая, что брать на себя обузу старосты – это равносильно смерти. В соседних с Касплей деревнях эти старосты уже поменялись несколько раз, так как днем сход старосту изберет, а ночью придут партизаны и без разбору его расстреляют, как фашистского прихвостня.

Из толпы послышались голоса, предположения, записали несколько человек. Потом переводчик стал их называть, все они шумно отказывались, понимая, что брать на себя обузу старосты – это равносильно смерти. В соседних с Касплей деревнях эти старосты уже поменялись несколько раз, так как днем сход старосту изберет, а ночью придут партизаны и без разбору его расстреляют, как фашистского прихвостня. После долгих споров, криков, гама староста Каспли был избран, и его заставили взойти на помост и держать речь. Слова новоявленного старосты удивили касплян и сразу же разделили их на два враждующих лагеря.

– Я что хочу сказать, – начал староста, – земли в Каспле мало, да и она малоурожайная: песок, суглинок, глина. Лугов и вовсе нет. Леса для дров тоже нет. Так я думаю своим умом, что землей надо наделять только тех касплян, которые являются, так сказать, коренными жителями, издревле живущими в этом селе. А всем пришельцам: учителям, врачам, служащим, продавцам, работникам разных учреждений и прочим – земли не нарезать. Пусть пользуются теми огородами, что у них есть у дома, хаты, квартиры, где они проживают. А как вы, селяне, думаете?

В толпе раздался гул. Коренные крестьяне гудели вроде бы одобрительно. Те же, кто были приезжими, но уже давно жившими, – зароптали гневно, неодобрительно и злобно: «И что ж, нам теперь и зубы на полку?! Да разве с одного огорода можно семью прокормить?!»

Над площадью пошел гам и шум. Видя это, немцы стали бросать в толпу, видимо заранее приготовленные трубочки конфет «бом-бом» (как мы их звали), срочно покинули помост и удалились к себе. Мы, детвора, бросились поднимать конфеты, топча и давя друг друга, а то и лезть в драку. Одну-две конфеты и я нечаянно смог схватить, особо не залезая в кучу.

Толпа стала расходиться, обсуждая принцип дележа земли и говоря: «Вот тебе и свобода! Да, зубы на полку положишь!» Придя домой, я рассказал матери о результатах сходки. Она, тяжело вздохнув, сказала: «Мы в Каспле живем лет семь, так что нам придется туго. Ну да как-нибудь, животы подтянувши, проживем на картошке. Два лапика у хаты уж они у нас не будут забирать».

Оккупация расширялась. Появилась в здании бывшего райвоенкомата зловещая жандармерия. Это была большая низкая хата, стоящая на самом крутом берегу реки, причем там, где она круто поворачивает в своем течении с севера на запад. О жандармерии в Каспле ходили легенды. Говорили, у нее принцип работы один: если туда попал, даже невзначай, то оттуда уже возврата не было – только смерть. Там били и нечеловечески истязали людей. Крики из этого здания иногда разносились такие, что у прохожих, идущих по большаку мимо, волосы вставали на голове дыбом. В жандармерии пытали всех – и мужчин, баб и даже детей, – лишь была бы причина. Сами жандармы ходили затянутые во все черное, строгие, чопорные, злые, с блестевшими на мундирах эмблемами костей и черепа. В жандармерии пытали, как правило, пойманных партизан, красноармейцев-военнопленных. Иногда в жандармерию затаскивали баб-касплян по какому-нибудь доносу предателя-подлеца. Тогда крики и вопли пытаемых несчастных были слышны даже у нас за рекой.

Немцы стали бросать в толпу, видимо заранее приготовленные трубочки конфет «бом-бом». Мы, детвора, бросились поднимать конфеты, топча и давя друг друга, а то и лезть в драку. Одну-две конфеты и я нечаянно смог схватить, особо не залезая в кучу.

За жандармерией шла полиция. Она комплектовалась из русских мужиков.

Это были, как правило, ворье, бандиты, хулиганы, бившие стекла в клубах и больницах в мирное время; учителя, недовольные советской властью из сельских школ прикасплянских деревень; бывшие заключенные, пьянчужки, какие-нибудь мелкие людишки без роду и племени.

Руководил касплянской полицией бывший учитель из деревни (то ли Апольня, то ли Загорье) севернее Каспли с нерусской фамилией Гахович. Это был высокий, стройный человек, почему-то смуглый, с маленькими черными усиками. Он командовал всей полицией. В полиции служило примерно человек 35–40, вооружены они были немецкими винтовками. У командиров отделений были еще и пистолеты. К нам, пацанам, бегавшим и шнырявшим по Каспле, они относились плохо, не любили: ни за что давали подзатыльники или больно драли за уши. Полицейские путались с нашими деревенскими девчатами, которых, в основном, прельщал их паек. Они были буквально везде: стояли часовыми у управы, патрулировали улицы, ходили по домам, разнося повестки, сидели в засадах в конце улиц Каспли, проверяли «аусвайс» (по-русски – документы), толкались на рынке, сидели в столовой, стояли на мосту, часто можно было видеть, как они тащили мужика в полицию. И мы, каспляне, боялись их больше, чем самих немцев.

Однажды – дело было морозной зимой – немцы организовали карательный отряд для прочесывания леса от партизан. Собралось несколько десятков немцев, и они взяли с собой почти всю касплянскую полицию. Перед отъездом один из полицейских зашел к нам попросить валенки. Мать дала ему старые и разбитые тарасовские валенки. Он присел, чтобы их надеть, и рассказал нам сон, который я запомнил на всю жизнь: «Едем мы на санях в лес за дровами. Вдруг из лесу выходит лесник и спрашивает меня – а где у тебя, Вадим, паспорт? Я выхватил из-под себя большой топор – и на него. Вот, говорю, тебе мой паспорт! Да как дам ему топором по шапке – он и упал. Ха-ха-ха! Вот какой сон, Фруза, видел я сегодня».

Мать – мудрая, умная женщина – задумалась и тихо говорит: «Ох, не к добру, Вадим, твой сон. Как бы ты там, в лесу, не сложил свою буйную голову!»

– Ничего, тетя Фруза! Нас много. Мы им покажем, как паспорта спрашивать, – опять громко захохотал полицейский.

Утром все знали, что большой обоз немцев и полицейских ушел в сторону леса, за Белодедово – это километрах в восьми от Каспли. Оттуда слышалась стрельба, потом обоз вернулся. Оказывается, партизаны уже знали об этой вылазке, устроили немцам засаду и здорово их постреляли. Нам не показали, сколько немцев погибло, а девять гробов с убитыми полицейскими поставили около больницы, в большом здании приемного покоя. Самое страшное для нас, пацанов, было то, что убитые лежали в гробах в тех позах, в каких их застала смерть: вытянутые в стрельбе руки, полусидячее положение, скорчившееся тело и т. п. Видно было, что как их расстреляли в лесу – так они и окостенели в снегу, так их и пришлось класть в гробы. На нашем кладбище, с южной стороны которого мы жили, была вырыта огромная общая могила, и туда, друг на друга, составили гробы. Начальник полиции Гахович произнес краткую речь, рванул трехкратный оружейный салют из винтовок, могилу быстро засыпали. Так нашли свой последний приют девять предателей Родины – касплянские полицейские. Был среди них и Вадим, которого знала мать.

Самое страшное для нас, пацанов, было то, что убитые лежали в гробах в тех позах, в каких их застала смерть: вытянутые в стрельбе руки, полусидячее положение, скорчившееся тело. Видно было, что как их расстреляли в лесу – так они и окостенели в снегу, так их и пришлось класть в гробы.

Немцев хоронили отдельно, на большом немецком кладбище при выезде из Каспли, западнее, на пригорке, с левой стороны от большака.

Чтобы совсем закончить раздел о касплянской полиции, хочу упомянуть, что Гахович заранее, с немцами, бежал из Каспли. И что странно – оставил после себя гору зерна отборной пшеницы напротив дома, где жил. А жил он в доме учителя около школы, напротив больницы. Мы проходили мимо и не брали прекрасное чистое зерно – боялись, что оно чем-то отравлено. Нас удивляло, зачем человек запас столько зерна, зачем его вывалил прямо на дорогу? Удивлению касплян не было предела.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

Хочу еще раз увидеть мыс Горн

Хочу еще раз увидеть мыс Горн 13 февраля 1999 года. Тихий океан36°27’ ю. ш., 178°03’ з. д.07:00. Сквозь дождливые облака пробилось солнце. Альбатрос пролетел низко над яхтой. Ветер стих. Океан затянуло туманом. С каждым днем я и моя лодка приближаемся к мысу Горн. Я его видел восемь

Миф № 24. Берия подстроил авиакатастрофу, в которой погиб легендарный советский летчик-испытатель, всенародный любимец Валерий Павлович Чкалов, чтобы не допустить его назначения на должность народного комиссара внутренних дел, на которую Лаврентий Павлович метил сам

Миф № 24. Берия подстроил авиакатастрофу, в которой погиб легендарный советский летчик-испытатель, всенародный любимец Валерий Павлович Чкалов, чтобы не допустить его назначения на должность народного комиссара внутренних дел, на которую Лаврентий Павлович метил

Лучше сто раз увидеть…

Лучше сто раз увидеть… Прежде чем вести дальнейший рассказ о нашей поездке, хочу отметить еще одну особенность характера Косыгина — умение спокойно, без всякой суеты выходить из затруднительных ситуаций.У нас, переводчиков, существует негласное правило, согласно

Как можно меньше рутины, как можно больше удовольствия

Как можно меньше рутины, как можно больше удовольствия Не все фантазии эротические, но эротизм всегда склонен к фантазиям, потому что он напрямую связан с выдумкой и игрой. Я прошу вас читать эту книгу без предрассудков и чувства вины, потому что, как говорил Бунюэль,

ЭПИЛОГ. КОНСТАНТИН ПАВЛОВИЧ ЖИВ

ЭПИЛОГ. КОНСТАНТИН ПАВЛОВИЧ ЖИВ Народу с Константином прощаться запретили — всё из тех же санитарных предосторожностей. Гроб с его телом простоял в Петропавловском соборе на катафалке три дня, и только княгиня Лович почти неотступно находилась рядом. 17 августа под гром

Глава VI «КВАНТЫ МОЖНО УВИДЕТЬ»

Глава VI «КВАНТЫ МОЖНО УВИДЕТЬ» Оптимизм и упорная вера в будущее, однако, не оставили Вавиловых. Когда расстроенная мать прикидывала, чем заменить ребенку манную крупу, отец осторожно утешал ее и убеждал посоветоваться с Александрой Михайловной.— Не может быть, —

УВИДЕТЬ СЛОВО

УВИДЕТЬ СЛОВО Именно увидеть. Тут все сюжеты о смотрении и видении.Русский язык смотрит в «зеркало» пушкинской эпохи и наблюдает себя в состоянии, которое мы по умолчанию признаем за образцовое.Мы об этом не задумываемся: для нас пушкинская норма есть нечто само собой

Часть III Один раз увидеть

Часть III Один раз увидеть Отживать – А где такие-то? Что-то их последнее время не видно, – спросил я Таню в наш первый год в Штатах о знакомой паре американцев.– Они в Канаду поехали.– В Канаду? Зачем? Что у них там?– Они к Мельчукам поехали, отживать.– Как это?– Ну,

Один раз увидеть

Один раз увидеть Узнав, что мы едем в Питер, Дима Быков загорелся отправиться с нами – ради вечера Каравайчука. Но раздумал, когда выяснилось, что сам маэстро играть не будет, а просто покажут известные записи, которые он уже видел. Нам же наказал обязательно пойти и по

Справка из Чувашской энциклопедии. Электронная статья. (9.08.2014 г.) Неверов Константин Павлович

Справка из Чувашской энциклопедии. Электронная статья. (9.08.2014 г.) Неверов Константин Павлович НЕВЕРОВ Константин Павлович (1.12.1894, Чебоксары — 4.8.1977, г. Челябинск) — военачальник, генерал-лейтенант (1949). Участник Первой мировой, Гражданской и Вел. Отечеств. войн. После

УВИДЕТЬ МАДРИД — И УМЕРЕТЬ

УВИДЕТЬ МАДРИД — И УМЕРЕТЬ И хоть иные хоронить меня готовы — Я жив, И на губах моих есть золотое слово. Федерико Гарсиа Лорка Когда Федерико отдавал свою пьесу «Донья Росита, девица» актрисе Маргарите Ксиргу, он уже начал писать другую пьесу, которая никогда не будет

Увидеть Бога

Увидеть Бога На самом деле Шрила Прабхупада не изобретал ничего нового. Он просто повторял слова Кришны: «Поэтому, о Арджуна, посвятив все свои действия Мне, с сознанием, сосредоточенным на Мне, не ожидая никакой выгоды и не присваивая себе плоды своего труда, отринь

Константин Павлович (1779–1831) цесаревич и великий князь, сын Павла I

Константин Павлович (1779–1831) цесаревич и великий князь, сын Павла I Великому князю Константину Павловичу всегда была симпатична графиня Розалия Ржевусская. И действительно, по красоте и по уму она была весьма достойна его внимания. Цесаревич любил подшучивать над ее