Глава IX. В 1877 ГОДУ

Глава IX. В 1877 ГОДУ

Два произведения Чайковского завершают московский период его творчества: Четвертая симфония и опера «Евгений Онегин». Если бы от всего созданного композитором уцелели только они, этого было бы довольно, чтобы сохранить Чайковскому место среди величайших деятелей искусства: с такой гениальной полнотой воплотились в них чувства, волновавшие лучших людей его времени, с такой правдой выразил художник одушевлявший его идеал нравственно прекрасной личности. Это уже не горный кряж, не нагорье творчества, это его вершины, предельные точки. «Онегин» находится в числе самых обаятельных, самых поэтических созданий Чайковского.

Слово «поэтичность» уже встречалось не раз на нашем пути. Что же, в сущности говоря, оно означает, о какой поэтичности идет речь? Есть поэтичность романтическая, черпающая главное свое очарование в том, что она не похожа на окружающую будничную жизнь. Такова поэтичность южных поэм Пушкина, ранних произведений Лермонтова, кавказских повестей Марлинского. Такова была, до известной степени, поэтичность опер Доницетти и Беллини, поэтичность старинного романса и сентиментальных пьес для фортепьяно — ангельски бестелесной «Молитвы девы», всевозможных «Reveries» («грез») и «Doux souvenires» («нежных воспоминаний»).

Есть иная поэтичность, коренящаяся в реальном. В самые безотрадные полосы русской жизни, в самые, по слову Некрасова, «подлые» времена струилась, не иссякая, подспудная живая прелесть бытия. Вставали румяные рассветы, водили хороводы девушки, наливался молодой силой колос, звенели песни на покосах. Не уходили, только затихали, таились в скромном трудовом и семейном кругу те творческие силы, которые, дай время, при изменившихся обстоятельствах обнаружат себя ослепляющей россыпью народных талантов, могучей поступью крупных деятелей, самоотверженных борцов за народное дело.

Беспросветного мрака не бывает. Тем более не могло его быть в России XIX века, полной смутных, неосознанных пробуждающихся сил. Художник в самой действительности, богатой красками и кипящей противоречиями, находил черты прекрасного и сливал эти черты в живые образы. Без них не полон был бы художественный реализм, велика опасность обеднить действительность и тем исказить ее. Без поэзии реального утрачивается перспектива развития и самая пламенная гражданская скорбь готова вылиться в безысходное отчаяние или, того хуже, в обывательское уныние.

Пушкин и Лев Толстой, Некрасов и Островский дороги нам не только глубокой и беспощадной критикой общественного строя, основанного на угнетении человека человеком, на лицемерии и лжи. С не меньшей силой и глубиною показали они светлые стороны жизни, незабываемые образы людей, в избытке наделенных нравственной силой и душевным здоровьем. Опера «Евгений Онегин» стоит в этом отношении наравне с наиболее выдающимся, что создано русским искусством XIX века. Скромная красота быта и раньше согревала творчество Чайковского. Она придавала цену его мелким, без труда и усилия создаваемым фортепьянным пьесам, она сообщала особенную жизненность некоторым из его романсов. Но в «Онегине» она стала неотделима от несравненно более значительного художественного целого. Словно собрались в одной точке лучи, до сих пор порознь озарявшие произведения Чайковского. Грезы юности, живые черты русского быта, могучая светлая сила любви, потрясающая драма, глубокое скорбное размышление — все это давно вошло в художественный мир Чайковского. Не хватало только ведущего образа, способного объединить эти элементы: не хватало сюжета простого и выразительного, прямо связанного с русской жизнью. Этот образ и этот сюжет дал Чайковскому Пушкин.

«Ты не поверишь, до чего я ярюсь на этот сюжет… Какая бездна поэзии в «Онегине». Я не заблуждаюсь; я знаю, что сценических эффектов и движения будет

мало в этой опере. Но общая поэтичность, человечность, простота сюжета в соединении с гениальным текстом заменяет с лихвой эти недостатки», — писал Петр Ильич Модесту 18 мая 1877 года. Это письмо— первое упоминание об «Онегине» в переписке Чайковского. «На прошлой неделе, — рассказывает композитор в том же письме, — я был как-то у Лавровской[90]. Разговор зашел о сюжетах для оперы. Ее глупый муж молол невообразимую чепуху и предлагал самые невозможные сюжеты. Лизавета Андреевна молчала и добродушно улыбалась, как вдруг сказала: «А что бы взять «Евгения Онегина»? Мысль эта показалась мне дикой, и я ничего не отвечал. Потом, обедая в трактире один, я вспомнил об «Онегине». задумался, потом начал находить мысль Лавровской возможной, потом увлекся и к концу обеда решился. Тотчас побежал отыскивать Пушкина. С трудом нашел, отправился домой, перечел с восторгом и провел совершенно бессонную ночь, результатом которой был сценариум прелестной оперы с текстом Пушкина».

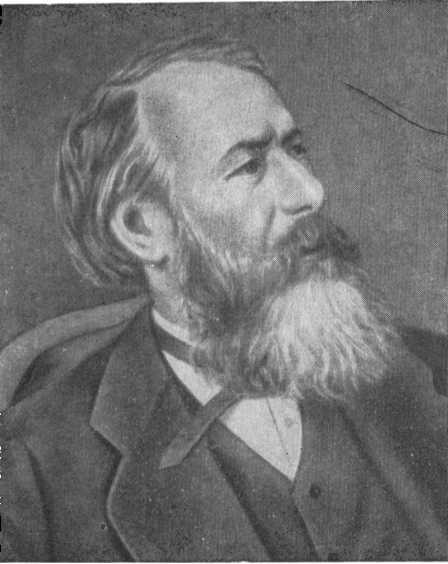

М. А. Балакирев. С фотографии 60-х годов.

В. В. Стасов. С фотографии 70-х годов.

Маргарита Дезире Арто. С фотографии конца 60-х годов.

Как передает лихорадку вдохновения самый вид письма с быстрыми строками, с торопливо подчеркнутыми словами! Мысль работает неудержимо, из океана звуков возникают первые музыкальные идеи, первые кристаллы звучащего вещества. И вот собралось, уплотнилось, ожило. Возник музыкальный образ. Образ чего? Вдумчивый и чуткий знаток Чайковского В. В. Яковлев считал, что первыми по времени сочинения строками «Онегина» были вступительные аккорды к сцене письма, определившие и основную мысль о судьбе Татьяны. Оркестровое вступление ко второй картине оперы, о котором идет речь, не оставляет сомнения, что «Евгений Онегин» возник в сознании композитора как лирическая музыкальная трагедия. Недаром эта короткая, полная значительности фраза так близка к трагической теме первой части Шестой симфонии. И чуть дальше, в непосредственной близости к скорбному возгласу скрипок, возникает в виолончелях прозрачное движение, нежное и певучее, от которого разливается аромат юности и чистоты, какое-то особенное ласковое тепло. Татьяна!

Какой ход мысли и чувства приводит нас к этому убеждению, рассказать трудно. И, однако, прав Кашкин, отмечавший, что образы композитора и поэта так слились, что теперь едва ли возможно представить себе Татьяну отдельно от музыки, сопровождающей ее в опере. Только гениально-чуткий художник мог так угадать и воплотить образ — несколькими штрихами создать портрет, передать грацию движений, тревожную прелесть первого чувства и силу характера, сквозящую в искренности и прямоте смелого признания.

Но Чайковский сделал гораздо больше. Скрытый ритм душевной жизни, нарастающие и затихающие бури и порывы глубокого чувства, его рождение из неуловимо-текучих ощущений, его могучее развитие, огненное цветение, волевая чеканка стали доступны нашему слуху и нашей мысли, получили форму и осязаемость. Такой психологической правды и глубины еще не знало искусство оперы.

«Вчера получил твое письмо, милый Модя! Сначала твои критики на выбор «Онегина» меня разозлили, но это продолжалось одно мгновенье. Пусть моя опера будет несценична, пусть в ней мало действия, — но я влюблен в образ Татьяны, я очарован стихами Пушкина и пишу на них музыку потому, что меня к этому тянет. Я совершенно погрузился в сочинение оперы. Правда и то, что нельзя себе представить обстановки более благоприятной для сочинения, как та, которою я пользуюсь здесь. В моем распоряжении целый отдельный, превосходно меблированный дом; никто, ни одна душа человеческая… не появляется ко мне, когда я занят, а главное, у меня фортепьяно, звуки которого, когда я играю, не доходят опять-таки ни до кого… Гостей почти не бывает, — словом, здесь очень покойно и тихо. Местность в полном смысле восхитительная… В силу всего вышеизложенного работа моя быстро подвигается вперед… Прощай, милый Модя. Пожалуйста, возгорись симпатией к моей рождающейся опере».

Это письмо от 9 июня 1877 года из Глебова, неподалеку от Воскресенска, верстах в 60 от Москвы. Когда-то, лет за двадцать до того, в большом барском доме ставились целые оперы, хозяйка, М. В. Шиловская, с блеском исполняла роль Вани в «Иване Сусанине», среди гостей бывали Даргомыжский и совсем еще юный Мусоргский. К 1877 году от этой роскошной тепличной культуры сохранилось немногое.

Нынешний владелец Глебова К. С. Шиловский, человек разнообразно, хотя в общем бесплодно, одаренный, дружески относился к Петру Ильичу. В составлении общего плана, а потом и либретто оперы он принял самое близкое участие, не навязывая в то же время композитору своего общества. Петру Ильичу было хорошо в Глебове.

«В это время, — рассказывал он потом Кашкину, — я был весь захвачен исключительно мыслью о «Евгении Онегине», то есть о Татьяне, письмо которой меня прежде всего и притягивало к этой композиции». Вдумаемся в эти слова: о «Евгении Онегине», то есть о Татьяне. Роман в стихах о скучающем и одиноком светском молодом человеке стал оперой о сильно и правдиво чувствующей девушке. Этот образ естественно вырастал из круга уже знакомых и любимых композитором девических и женских образов, но он нес и нечто новое, глубокое и своеобразное, «пушкинское». Шесть лет спустя Чайковский вспоминал: «Если я горел огнем вдохновения, когда писал сцену письма, то зажег этот огонь Пушкин, и откровенно… скажу… что если моя музыка заключает в себе хотя десятую долю той красоты, которая в самом сюжете, то я очень горжусь и доволен этим».

Работа шла необыкновенно счастливо. Уже к 15 июня Петр Ильич закончил в эскизах первый акт.

Завершился малый «лирический» круг внутри большого круга событий оперы. Естественным средоточием этого малого круга является вторая картина — «Татьяна с няней», как называл ее сам композитор. Действительно, сцене письма предшествует небольшой эпизод с няней и такой же эпизод заключает ее. Таким образом, страстный монолог-исповедь Татьяны естественно включен в бытовую обстановку. Устранен последний след оперной натянутости и рисовки. Жизненность психологического развития и логика художественного построения совпадают здесь до неразличимости. Действие, завязавшееся в первой картине встречей Татьяны с Онегиным, достигшее вершины напряженности и силы в сцене письма, получает первую, еще неполную развязку в третьей картине. Окаймленная беспечным шаловливым девичьим хором, а потому еще более мучительно-холодная, отповедь Онегина кладет конец мечтам о счастье. Утро любви кончилось. Начинается нерадостный день.

Невольно вспоминаются первые акты «Воеводы», «Опричника», «Вакулы». Вот когда наглядно измеряешь расстояние, отделяющее талантливое от гениального, хорошее и даже превосходное от классически-прекрасного! В первом акте «Онегина» свободно и просторно улеглось огромное содержание, которого с избытком хватило бы на романтическую поэму или романтическую оперу о юности, о первой любви и первом горьком разочаровании. Но жизнь не останавливается на пороге, за юностью следует зрелость.

Второй акт, работать над которым Чайковский начал в том же июне 1877 года, ведет слушателя и зрителя из тенистого сада на бал. Круг жизненных наблюдений становится шире. Захолустное провинциальное общество с его незатейливыми развлечениями, с его уютной патриархальностью и еще невыветрившимся теплом обжитого быта, а вместе с тем с узостью понятий, бедностью интересов и мелким деспотизмом общественного мнения, формируемого в основном сплетней и злословием, как живое встает в музыке четвертой картины, в сцене бала у Лариных. И Татьяна в этой среде, где «никто ее не понимает», уступает первое место в развитии действия другим участникам драмы. Драматическую основу происходящего образует столкновение между Онегиным и Ленским. Возможность этого столкновения наметилась уже в первой картине бесцеремонно-пренебрежительным отзывом Онегина о невесте своего друга и заботливо подчеркнутой «разнотой» приятелей («волна и камень, стихи и проза, лед и пламень не так различны меж собой, как мы взаимной разнотой»). Перенеся, вопреки Пушкину, на сцену весь ход постепенного нарастания обиды и ревности у Ленского, Чайковский не погрешил против духа и смысла романа в стихах. Он только раскрыл в действии конфликт между полным юношеской взыскательности, щепетильно-требовательным чувством Ленского и бесплодно-разрушительным, «лиющим тайный яд кругом» пресыщением Онегина. Завязавшийся узел вражды двух друзей разрубает в следующей же картине смерть. Но потрясающую сцену дуэли Чайковский написал не сразу. Тогда, в конце июня и начале июля, сочинена была не пятая, а шестая картина оперы — петербургский бал.

В опере, как и в романе, и еще нагляднее, чем в романе, заключено великое множество противопоставлений: противопоставлены характеры Татьяны и Ольги, Ленского и Онегина, противопоставлены признание Татьяны и признание Онегина. Среди этих глубоко жизненных контрастов, позволяющих еще тоньше и полнее раскрыть сущность сопоставляемого, едва ли не самое сильное, кидающееся в глаза сопоставление — два бала. С первых же звуков оркестра в шестой картине слушателя обливает ледяной холод «большого света». Нарядный, торжественно-громозвучный полонез увлекает его в этот мир форм без содержания, оболочек без души, где «казаться» важнее, чем «быть». Нужно самому пройти в молодые годы через великосветские гостиные и глубоко, от всего сердца возненавидеть «светскость», чтобы создать такой уничтожающе-правдивый образ столичного бала. Здесь, среди роскоши и блеска, окруженная почтительным шепотом восхищения, Татьяна еще более безотрадно-одинока, чем в усадебной глуши. Горький опыт обогатил ее ум и сердце, окрепла воля, пылкая, прямодушная девочка научилась «властвовать собой», но основа ее личности осталась неизменной. Мгновенно вспыхнувшая страсть Онегина, бесплодная и эгоистичная, запоздалое отражение чувства Татьяны, поднимает еще одну, последнюю в опере, волну горячего драматического напряжения. Вслед за двумя малыми кругами готов замкнуться, наконец, и большой круг событий. Завершить оперу может, вообще говоря, либо решающий результат, логически вытекающий из всего, что происходило на ее протяжении, либо гибель героя. В опере «Евгений Онегин» имеется, по существу, и то и другое. Но до того как Чайковский успел создать сцену дуэли, так горько заключающую тему дружбы Ленского и Онегина, до того как он написал последнюю картину оперы, исчерпавшую тему любви, в жизнь самого Чайковского ворвалась тяжелая драма. Во второй и последний раз он оказался на самой грани коренной перестройки своего житейского уклада, но только на этот раз неудача была непоправимее и последствия ее тяжелее, чем в случае с Арто.

Весной 1877 года он получил письмо с объяснением в любви от девушки, которую встречал раньше в знакомом семействе, у сестры даровитой певицы А. А. Хвостовой. Письмо, по словам самого Чайковского, было написано так искренне, так тепло, что он решился на него ответить, чего прежде тщательно в подобных случаях избегал. Хотя ответ не подавал никакой надежды на взаимность, переписка завязалась.

До нас дошло несколько писем корреспондентки Петра Ильича, двадцативосьмилетней Антонины Ивановны Милюковой. Странное впечатление оставляют они. Сила чувства бесспорна, нет в них только глубины и сердечности. И затем — недалекость, узость, какая-то удручающая плоскость в самом искреннем выражении любви: «…Неужели Вы прекратите со мной переписку и не повидавшись даже ни разу? — спрашивает Милюкова. — Нет, я уверена, что Вы не будете так жестоки!.. Я готова буду броситься к Вам на шею, расцеловать Вас, но какое же я имею на то право? Вы можете принять это за нахальство с моей стороны… Жить без Вас я не могу, а потому скоро, может, покончу с собой. Так дайте же мне посмотреть на Вас и поцеловать Вас так, чтобы и на том свете помнить этот поцелуй. До свидания. Ваша вечно А. М.» Приписка: «Вот уже третий день, как письмо мое написано… Еще раз умоляю Вас, приходите ко мне. Если бы Вы знали, как я страдаю, то, вероятно, из одного сожаления исполнили бы мою просьбу». И тут же, рядом с этими призывами, весь смысл и оправдание которых в том, что самолюбие и расчет, гордость и приличие утратили всякое значение перед лицом единственно важного, рядом с ними — тусклая, серенькая мещанская проза: «Извините, что не могу принять Вас с тем комфортом, с каким бы желала, так как у меня в распоряжении одна только комната, но надеюсь, что от этого я не упаду в Ваших глазах…»

Вероятно, в другое время Петр Ильич спокойно разобрался бы в этом пестром смешении искренности с кокетством, теплоты с неделикатностью и непритворной страсти с нервной взвинченностью. В мае или июне 1877 года это было выше его сил. Всецело поглощенный работой, он и Антонину Ивановну Милюкову увидел сквозь «магический кристалл» пушкинского романа. В таком восприятии жизни «сквозь Пушкина» Чайковский был не одинок. Напомним слова известного историка В. О. Ключевского: «Читая «Онегина», мы впервые учились наблюдать и понимать житейские явления…. Мы горько упрекали Онегина, зачем он убил Ленского, хотя не вполне понимали, из-за чего Ленский вызвал Онегина. Каждый из нас давал себе слово не отвергать так холодно любви девушки, которая его так полюбит, как Татьяна любила Онегина, и особенно, если напишет ему такое же хорошее письмо…»

«Весь погруженный в композицию, — рассказывал Петр Ильич Кашкину много лет спустя, — я до такой степени сжился с образом Татьяны, что для меня она стала рисоваться как живая, со всем, что ее окружало. Я любил Татьяну и страшно негодовал на Онегина, представлявшегося мне холодным, бессердечным фатом. Получив второе письмо госпожи Милюковой, я устыдился и даже вознегодовал на себя самого за мое отношение к ней. В моей голове все это соединилось с представлением о Татьяне, а я сам, казалось мне, поступал несравненно хуже Онегина, и я искренне возмущался на себя за свое бессердечное отношение к полюбившей меня девушке. Поступить подобно Онегину мне казалось просто недопустимым».

Так Петр Ильич самым неожиданным образом сделался женихом: «В один прекрасный день я отправился к моей будущей супруге, сказал ей откровенно, что не люблю ее, но буду ей во всяком случае преданным и благодарным другом». Антонина Ивановна, по-видимому, в эти тонкости не входила и была без ума от неожиданного счастья.

В Глебово Петр Ильич уехал неспокойный, вполне сознавая, что, как он писал, быть вовлеченным силою обстоятельств в положение жениха, притом нимало не увлеченного своей невестой, — очень тяжело. Творчество отвлекло его от этих мыслей. Вероятно, если бы не способность полностью сосредоточиваться на работе, он отдал бы себе, наконец, отчет в том, что собирается жениться на девушке, которую совершенно не знает, и что подчинение «силе обстоятельств» сомнительный залог счастья в браке. Этого не случилось. 4 июля Чайковский вернулся в Москву, 6-го он обвенчался с А. И. Милюковой и тут же уехал с ней в Петербург…

Решительное изменение привычных условий жизни трудно далось бы Чайковскому при любых, даже самых благоприятных обстоятельствах. Нужно было постоянно заботливое и чуткое внимание со стороны его подруги, чтобы дать ему узнать счастье жизни вдвоем. Нужна была глубокая, одухотворенная любовь, нужна была та поэзия чувства, к которой всеми силами души тянулся композитор. У Петра Ильича, утверждает Кашкин, чрезвычайно высоко стоял идеал женщины как равноправного спутника и, пожалуй, даже ангела-хранителя мужчины.

В Антонине Ивановне не было ничего отвечавшего этому идеалу. «Я была тогда преуморительна! — вспоминала она потом. — Я почему-то воображала, что чем я более нацеплю на себя всякой дряни, тем более понравлюсь ему». К утреннему чаю молодая выходила в нарядном светлом платье, в коралловых серьгах, с ниткою кораллов на шее и крупной коралловой брошкой на груди. Как не похож был этот пошлый тон на представления о семье, почерпнутые Чайковским в своих детских воспоминаниях! Какой узенький, ничтожный духовный мирок раскрылся в миловидной Антонине Ивановне! «Мне очень мало нравится ее семейная среда, — с болью писал Петр Ильич своей сестре 20 июля. — Я провел теперь три дня в деревне у ее матери и убедился, что все то, что мне в жене не совсем нравится, происходит от того, что она принадлежит к очень странному семейству, где мать всегда враждовала с отцом и теперь, после его смерти, не стыдится всячески поносить его, где эта же мать ненавидит!!! некоторых из своих детей, где сестры друг с другом пикируются, где единственный сын в ссоре с матерью и со всеми сестрами и т. д. Ух, какое несимпатичное семейство!»

Чайковский — это и было его роковой ошибкой — женился в смутной надежде полюбить потом, привыкнув и ближе узнав свою подругу. Произошло обратное: зарождавшаяся симпатия при ближайшем знакомстве превратилась в отвращение. С первых же дней совместной жизни он с ужасом убедился, что между ними нет никаких общих интересов и что Антонине Ивановне абсолютно чуждо все, чем и для чего он жил.

Встал вопрос, как же быть дальше, и ответа не находилось. Петр Ильич считал себя во всем виноватым и готовился безмолвно нести цепи брака, скрывая, сколько мог, от Антонины Ивановны свое состояние и разыгрывая перед окружающими роль счастливого мужа. Но самая мысль об этой пожизненной каторге, на которую он себя обрек, приводила его в исступление. Даже в отношениях с Н. Рубинштейном и Балакиревым подчинение чужой воле и длительное насилие над собой способны были пробудить в душе Чайковского вспышки ненависти. Тем катастрофичнее развернулись события летом и осенью 1877 года. Уже 26 июля, не проведя с женою и трех недель, он уехал к сестре, в Каменку. «Еще несколько дней, — писал он, — и я бы с ума сошел». Антонина Ивановна осталась в Москве устраивать квартиру.

Жизнь в Каменке, в привычной и любимой обстановке, несколько успокоила Петра Ильича. Он возобновил работу над оперой, был оживлен и весел, увлекался охотой на уток. Это была только отсрочка.

11 сентября Чайковский вернулся в Москву и сразу понял, что жить с Антониной Ивановной он не может. Не может. Убийственно действовало ее безразличие ко всему, что выходило за пределы самых простых житейских интересов. «Она ни единого раза не обнаружила ни малейшего желания узнать, что я делаю, в чем состоят мои занятия, какие мои планы, что я читаю, что люблю в умственной и художественной сфере, — писал Чайковский… — Она говорила мне, что влюблена в меня четыре года; вместе с тем она очень порядочная музыкантша… При этих двух условиях она не знала ни единой ноты из моих сочинений…» Слепа и глуха была подруга Чайковского и к трагедии, разыгравшейся буквально у нее на глазах, с человеком, которого она по-своему любила. Антонина Ивановна, кажется, так и осталась при убеждении, что, носи она вместо светлых платьев, не любимых Петром Ильичом, темные, их брачная жизнь сложилась бы счастливее… Между тем буря в душе Чайковского нарастала с каждым днем. Он терял самое дорогое, что у него было в жизни, — способность работать. Невыносимая тоска терзала его, смерть казалась избавлением, сознание начинало мутиться. Последним усилием воли он принудил себя 24 сентября уехать в Петербург, сказав жене, что едет по делу. Вызванный к Петру Ильичу Анатолием видный психиатр И. М. Балинский нашел его состояние тяжелым и предписал полную перемену обстановки. В начале октября Петр Ильич вместе с братом выехал за границу.

В тихом швейцарском городке Кларане, на самом берегу Женевского озера, с чудесным видом на синие горы, отражавшиеся в воде, он постепенно пришел в себя. Болезненное чувство опозоренности, тоскливое ожидание пересудов и осуждений с течением времени притупились, хотя и не прошли совсем. Кроме уединения, целительна была для Чайковского природа, не подавлявшая и не тяготившая больного.

О трех неделях, проведенных в Кларане, Чайковский вспоминал потом как о счастливых днях, хотя болезнь его еще далеко не миновала. Именно в Кларане он написал гордые, полные внутренней веры слова: «А много, много еще мне остается сделать… Все до сих пор мною написанное кажется мне так несовершенно, так слабо в сравнении с тем, что я могу и должен сделать. И я это сделаю».

Чайковский вернулся к труду. В Кларане, в Венеции, Вене и итальянском городке Сан-Ремо, на берегу лазурного, но утомляющего его нервы своим блеском и великолепием моря, всю зиму 1877/78 года он сперва с усилием, потом все свободнее работает над завершением двух своих крупных произведений — Четвертой симфонии и «Евгения Онегина». Близится к концу инструментовка оперы, дописываются отдельные сцены. С особенной любовью останавливается Чайковский на образе Ленского. Интересно, как всегда, суждение Кашкина: «Очень симпатичен Чайковскому, — пишет он, — был Ленский, хотя первоначально он отступал на второй план сравнительно с Татьяной. Но сцена дуэли была написана композитором после самого тяжкого периода его жизни, когда нравственное страдание едва не сломило его душу. Оправясь несколько, он взялся за композицию, и, быть может, угнетенность собственного настроения дала ему возможность найти истинное выражение для состояния Ленского. Покойный Тургенев говорил, что для него Ленский значительно вырос в музыке Чайковского».

16 января 1878 года, уйдя на прогулку в горы Сан-Ремо, Чайковский сочинил окончание сцены дуэли. 18-го написал Анатолию, вернувшемуся в Россию: «Работа идет отлично… и я принялся за последнюю трудную часть оперы, то есть за интродукцию». 18-го же окончил ее, а 20-го довел до самого конца инструментовку всей оперы.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

Глава VIII. ПЕРВОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ПО МОНГОЛИИ (1876—1877)

Глава VIII. ПЕРВОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ПО МОНГОЛИИ (1876—1877) Состав экспедиции. Долина Черного Иртыша. Предгорья Алтая. Монастырь Цаган-гэгэна. Монгольское обо. Сеноставки. Озеро Даин-гол. Плоскогорье. Ночная буря. Зимовка в г. Кобдо. Китайские жилища. Праздник Эрли-хана. Долина Дзерге.

Глава восьмая 1876–1877 ГГ

Глава восьмая 1876–1877 ГГ <…> III 1876 год. Зима. Знакомства В эту зиму светские знакомства Федора Михайловича значительно расширились. Его повсюду встречали очень радушно, так как ценили в нем не только ум и талант, но и доброе, отзывчивое ко всякому людскому горю, сердце.Я

К 1877 году

К 1877 году В половине апреля Федору Михайловичу понадобилось по какому-то делу съездить в Государственный банк. Боясь, что мужа затруднит разыскивание отделения банка, которое было ему необходимо, я вызвалась его сопровождать. Проезжая по Невскому, мы заметили, что люди

Глава восьмая Сам по себе 1877–1879 годы

Глава восьмая Сам по себе 1877–1879 годы В августе 1877 года Антон пошел в седьмой, предпоследний класс гимназии. Лето он провел у Кравцовых, в степях у Рагозиной балки, потом побывал у Ивана Селиванова, где объездил верхом все соседние хутора. В Таганроге он продолжал жить под

К 1877 году

К 1877 году В половине апреля Федору Михайловичу понадобилось по какому-то делу съездить в Государственный банк. Боясь, что мужа затруднит разыскивание отделения банка, которое было ему необходимо, я вызвалась его сопровождать. Проезжая по Невскому, мы заметили, что люди

Глава 7 Покинутые 1876–1877 годы

Глава 7 Покинутые 1876–1877 годы Уехав в Москву, Евгения Яковлевна поручила Антону множество дел: продать мебель, найти постояльцев, собрать деньги с должников. Но самое худшее, пожалуй, было позади – кредиторы Павла Егоровича уже оставили надежду вытрясти свои деньги из

Глава 8 Сам по себе 1877–1879 годы

Глава 8 Сам по себе 1877–1879 годы В августе 1877 года Антон пошел в седьмой, предпоследний класс гимназии. Лето он провел у Кравцовых, в степях у Рагозиной балки, потом побывал у Ивана Селиванова, где объездил верхом все соседние хутора. В Таганроге он продолжал жить под одной

Глава 11 Петропавловская крепость, 1876–1877 годы

Глава 11 Петропавловская крепость, 1876–1877 годы Снова настал сентябрь. Полицейские участки и Третье отделение были набиты людьми, арестованными за пропаганду среди фабричных рабочих. Готовился большой «Процесс пятидесяти», а расследование по нашему делу все еще

Глава 12 Подготовка к процессу, 1876–1877 годы

Глава 12 Подготовка к процессу, 1876–1877 годы Наши вожди – Ковалик, Войнаральский, Рогачев, Мышкин – долго дискутировали о том, какими мы должны предстать перед судьями и как отвечать на обвинения. Последние были настолько мелочными, что вызывали лишь отвращение. Сама

Глава 13 Дом предварительного заключения, 1877–1878 годы

Глава 13 Дом предварительного заключения, 1877–1878 годы Мы все снова оказались в «предварилке» в одиночных камерах. Были среди нас и новички, которых ранее выпустили под поручительство. На суд вызвали и посадили под стражу Желябова, Волкенштейн[37] и некоторых других. В

Глава 14 «Процесс 193-х», 1877–1878 годы

Глава 14 «Процесс 193-х», 1877–1878 годы Процесс, насколько я помню, начался в сентябре. Мы решили явиться в суд в полном составе, чтобы ознакомиться с условиями, в которых он проходит, и иметь возможность действовать согласованно. Зал суда был маленьким, места там хватало лишь

Глава XIII АНГЛИЯ (конец марта 1875 — начало апреля 1877)

Глава XIII АНГЛИЯ (конец марта 1875 — начало апреля 1877) Эта старая добрая Англия… Поль Верлен «Детки в моноклях», сб. «Воспоминания и фантазии» В Лондон Поль приехал в двадцатых числах марта 1875 года, остановился в отеле на Фитцрой-сквер, близ Хоуленд-стрит, и сразу же подал

Глава XIV РЕТЕЛЬ, ИЛИ ЖИЗНЬ В ПОКОЕ (апрель 1877 — начало августа 1879)

Глава XIV РЕТЕЛЬ, ИЛИ ЖИЗНЬ В ПОКОЕ (апрель 1877 — начало августа 1879) …в Ретеле, с совершенно спокойным сердцем и почти умиротворенными чувствами. Из письма П. Верлена Ф.-О. Казальсу от 26 июня 1889 года Париж — это, конечно, замечательно, но что там делать? Чем заниматься? Кем