Глава 7 Челюскинская эпопея

Глава 7

Челюскинская эпопея

Уздовади епископы в алтарном мраке

Новый завет для храбрых бродяг…

…Отвечает ветеран:

То был большой переполох,

Была нечистая игра.

Н. Тихонов

В самый разгар аврала по созданию ГУ СМП (поиски здания, обвал переписки с заинтересованными организациями, комплектование штатов, обоснование будущего финансирования и т. д.) из Русской Гавани на Новой Земле на имя «всесоюзного старосты» Калинина поступила радиограмма следующего содержания (январь 1933-го): «На Новой Земле оставлены на вынужденную зимовку 86 человек. Из них в становище Русской Гавани, Архангельской губе 36 без оружия и одежды. Продовольствия Русской Гавани осталось муки семь мешков, консервов 150 банок, масла 60 килограмм. Свежего мяса нет… связи с Архангельской губой нет… Во избежание развития цинги немного урезал паек станции и выделил продовольствие становищу. Немедленная помощь необходима, особенно в Архангельской губе…» Едва ли Ермолаев был в курсе происходившего в Москве, почему и обратился в высшие правительственные инстанции. Спасательный зимний рейс (впервые в истории Арктики) поручили только что созданному главку. Для этого выделили ледокол «Красин» с двумя самолетами. Командовал этой необычной операцией (имевшей на фоне страшного голода в стране важнейшее пропагандистское значение) Шевелев, успешно справившийся с порученным ему делом. Однако последующие события затмили достижения этого необычного зимнего плавания, о котором вспомнили почти полвека спустя, когда в Карском море началась круглогодичная навигация для обеспечения работы Норильского комбината.

Так или иначе, в разгар формирования новой организации Шмидту пришлось заниматься еще и спасательными операциями на Новой Земле. Встретились Шмидт и Ермолаев спустя полтора года, и их оценки событий на Новой Земле в голодную зиму 1932–1933 годов существенно разошлись. Можно утверждать вполне определенно: первое — к этой голодовке Шмидт отношения не имел, поскольку она возникла за пределами его организации, второе — шум, поднятый молодым и чересчур активным геологом, был ему абсолютно не ко времени; третье — Шмидт не препятствовал награждению Ермолаева орденом Трудового Красного Знамени. Однако с тех пор между ними, как говорится, пробежала черная кошка…

Тем временем в Москве на улице Разина (бывшей Варварке) в Главном управлении Северного морского пути решали другие проблемы. Повторять или не повторять плавание «Сибирякова после создания новой организация — вопрос не стоял, тем более что на Дальнем Востоке Главсевморпуть своих судов не имел. Отправлять же пополнение традиционным путем, как во времена Добровольного флота — через Суэцкий канал, — означало поставить под сомнение дееспособность только что созданного главка. С большим трудом Шмидту удалось «выцарапать» только что построенный на датских верфях сухогруз «Лена». Корабль был срочно переименован, с учетом будущего арктического предназначения, в «Челюскин» — в память об одном из наиболее успешных участников Великой Северной (2-й Камчатской) экспедиции.

Целью плавания в навигацию 1933 года «…было сменить зимовщиков острова Врангеля и расширить станцию… Надо было укрепить и продолжить опыт плавания «Сибирякова», изучив ряд недостаточно известных участков моря. Надо было, наконец, проверить, в каких пределах возможно плавание на Севере грузовых пароходов — не ледоколов и каким-то образом организовать совместную работу этих пароходов и ледоколов на всем пути» (1934, т. 1, с. 20), то есть рейс также изначально планировался как экспериментальный, в котором риск был заложен изначально. Действительно, главным событием этого похода явилась гибель самого судна и спасение участников экспедиции, на чем мы и сосредоточим свое внимание, ограничившись лишь самыми необходимыми предварительными сведениями.

Из общего количества участников плавания (112 человек), 38 уже имели арктический опыт (в том числе 19 моряков и других специалистов, принимавших участие в походе «Сибирякова»), почти столько же были членами ВКП (б) и ВЛКСМ, высшее образование имели 15 человек. ГУ СМП с самого начала было весьма наукоемкой организацией в значительной мере благодаря стараниям Шмидта. Научный персонал состоял из физика И. Г. Факидова, изучавшего поведение корпуса судна, двух геодезистов-гидрографов — П. К. Хмызникова и Я. Я. Гаккеля, аэролога H.H. Шпаковского, зоологов B.C. Стаханова, А. П. Сушкиной и Л. О. Белопольского, гидробиолога П. П. Ширшова и гидрохимика П. Г. Лобзы. 30 человек шли пассажирами на остров Врангеля (включая 18 зимовщиков и 12 строителей). В Карском море на «Челюскин» с ледокола «Красин» перешел инженер-кораблестроитель П. Г. Расс, работавший вместе с Факидовым. Оформление челюскинцев проводилось настолько поспешно, что среди строителей, направлявшихся на остров Врангеля, оказался разыскиваемый «органами» за сопротивление колхозному строительству печник Д. И. Березин (Ларьков, 2007). Правда, дотошный исследователь может заподозрить в этом факте внедрение ОГПУ своего агента в среду полярников, но чего не знаем, того не знаем…

Наиболее опытным полярником на борту «Челюскина» был радист Э. Т. Кренкель с его опытом трех зимовок на Новой Земле и Земле Франца-Иосифа, а также участием в воздушной экспедиции на дирижабле «Граф Цеппелин», не считая похода на «Сибирякове». Возраст участников плавания был в пределах от двадцати лет до пятидесяти с небольшим. Поскольку некоторые зимовщики на остров Врангеля ехали семьями (Буйко, Комовы, Рыцк, Васильевы), вместе с ними оказалась годовалая Аллочка Буйко, а у Васильевых уже в плавании родилась в Карском море дочь Карина. Всего в плавании «Челюскина» и последующих событиях принимали участие десять женщин, из которых четверо были пассажирами на остров Врангеля, две относились к научному персоналу судна, а четверо входили в его экипаж. Урок «Сибирякова» был учтен — на палубе «Челюскина» был «принайтован» воздушный ледовый разведчик Ш-2 (пилот М. С. Бабушкин).

Заместителями Шмидта были Бобров А. Н. (по политчасти), Баевский И. Л. (по общим вопросам) и Копусов И. А. (по хозяйству). Плавание «Челюскина» должны были освещать поэт И. Сельвинский, корреспондент Л. Муханов (он же секретарь Шмидта), кинооператоры М. Трояновский и А. М. Шафран, писатель С. А. Семенов, художник Ф. П. Решетников, фотограф П. К. Новицкий, спецкор «Известий» Б. В. Громов. Как и в других экспедициях Шмидта, с ним шли добровольцы, не считая студентов-коммунистов из машинной команды, оказавших на судне по партийной мобилизации. Персонал на борту «Челюскина» вполне отражал состав советского общества тех лет. Особенностью рейса «Челюскина» было то, что «…в плане 1933 года эта экспедиция не числилась, все снаряжение и продовольствие приходилось получать внеплановым порядком» (Копусов, т. 1, с. 54).

При оценке последующих событий читатель должен учитывать, что у Шмидта просто не было альтернативы ни в выборе судна, ни в выборе времени для повторного похода по трассе Северного морского пути, ни даже свободы в наборе необходимого персонала. Советское общество того времени, жившее девизом «Догнать и перегнать!», не поняло бы руководства ГУ СМП в случае задержек в освоении Арктики.

Из Мурманска (где окончательно были закончены комплектование экипажа и прием пассажиров, а также погрузка свежих овощей и других продуктов на весь рейс, включая четырех свиней и 26 коров) судно вышло в рейс 10 августа — почти на две недели позднее «Сибирякова». В проливе Лонга, который вел в Чукотское море, где развернулись главные события, судно оказалось 16 сентября, на неделю сократив разрыв во времени с «Сибиряковым». Во время плавания проводился обычный комплекс метеорологических и гидрологических наблюдений, а факидов и Расс изучали поведение судна во льдах. Свободных от вахты пассажиров обучали грамоте или проводили другие образовательные мероприятия. Еще одним событием в Карском море стало рождение девочки Карины в семье пассажиров Васильевых, направлявшихся на остров Врангеля. В целом, несмотря на отдельные издержки, плавание судна проходило благополучно.

13 сентября с «Челюскина» увидали дальневосточные суда, направлявшиеся к Колыме. Казалось, достижение цели плавания совсем близко. Несмотря на сплоченные льды у мыса Биллингса, за сутки было пройдено не менее семидесяти километров, частично с дрейфующим льдом — такими темпами можно было достичь Берингова пролива на рубеже сентябрь — октябрь, как и год назад на «Сибирякове». Однако задание доставить смену зимовщиков и строителей на остров Врангеля лишало челюскинцев такой возможности.

В последней декаде сентября льды едва не загнали судно в капкан Колючинской губы, но повезло… Записки участников плавания в эти дни фиксируют череду мелких, но неприятных событий: «18 сентября шли своим ходом. Приближаясь к мысу Ванкарем потерпели небольшую аварию. По левому борту сломан третий шпангоут. Это весьма неприятно. Нам предстоит преодолеть очень тяжелые ледовые препятствия на пути к Берингову проливу, а корпус корабля становится слабее» (Баевский, т. 1, с. 148–149). Корабль дрейфовал к Берингову проливу со скоростью до узла. 17–18 сентября у мыса Ванкарем было отмечено начало ледостава с ухудшением ледовых условий, так что за 19 сентября продвижение вперед оказалось в пределах кабельтова, причем результаты ледовой разведки были неутешительными.

Вскоре судно зажало неподвижным льдом у самого побережья. 23 сентября гидробиолог Ширшов в сопровождении кинооператора Трояновского решил провести пешую разведку: «Добрались до кромки и застыли от удивления.

— Марк! Ты видел что-нибудь подобное?..

Мимо нас шел сплошной стеной лед, вздыбившись вверх и застыв в виде огромных глыб, острых ребер, ледяных башен и скал. В торжественном молчании, нарушаемом только шорохом льда, каким-то невиданным войском проходили торосы. Жутко становилось перед этим грозным шествием, таким нереальным, с трудом понимаемым…» (1936, с. 52). Взрывчатка в подобной ситуации оказалась бесполезной.

29 сентября начали околку судна вручную с помощью ломов и багров, временами прибегая снова к помощи аммонала. В ближайшие дни судно посетили чукчи на двух собачьих упряжках с острова Колючин. С их помощью Шмидт 3 октября отправил на Большую землю восемь больных и тех, кого «обязался перед их учреждениями вернуть… в случае задержки «Челюскина»… (т. 1, с. 37).

16 октября «Челюскин» был у мыса Икигур, от которого до Берингова пролива оставалось всего 40 миль. Однако полярное счастье переменчиво — потому что вскоре льды потащили «Челюскин» в глубь Чукотского моря на северо-восток. Этот дрейф проходил в условиях антициклональной погоды, когда было видно побережье от мыса Принца Уэльского на Аляске и до долгожданный мыс Дежнева на Чукотке. Хуже было другое: «Нас тревожит температура воздуха: в последние дни она доходит до 16° холода. Это значит, что льдина все больше и больше сплачивается, смерзаются отдельные ее куски. Нам все труднее и труднее будет вырваться из ее объятий, даже если и будут сильные штормовые ветры, которые в иной обстановке могли бы эту льдину разломать. 19 октября приближаемся к мысу Инцова. Нас отделяет 35–40 километров от Берингова пролива. Только 40 километров! Но в этот день начинается сильный обратный дрейф, дрейф на северо-запад, и мы снова идем мимо мыса Сердце-Камень… Семь дней нас тянет на северо-запад. Некоторые уже с горечью говорят, что мы снова подходим к острову Колючин, от которого с такой радостью ушли двадцать дней назад. К вечеру 25 октября дрейф меняется. Очевидно, снова делаем петлю. Очевидно, нас снова поворачивает к Берингову проливу. Снова мы должны пройти мимо мыса Сердце-Камень? Кто-то уже подсчитал, что мимо мыса Сердце-Камень нас уже тащит в девятый раз!» (Баевский, 1934, с. 158). Так проходили дни за днями, испытывая человеческое терпение, к которому обстановка время от времени добавляла нечто новенькое, например самовозгорание угля в трюме № 2. Для ликвидации пламени потребовалось двое суток.

Прихотливый ледовый режим Чукотского моря, испытывая на износ человеческое терпение и надежды, продолжая преподносить измученным людям сюрприз за сюрпризом. Набитая льдом акватория подчинялась взаимодействию двух различных систем потоков льда, характерных для Северного Ледовитого океана, — истоков дрейфа в направлении Атлантики, известного со времен Нансена, и независимой от него самостоятельной системы кругового дрейфа по часовой стрелке вдоль берегов Аляски и Канадского арктического архипелага, впервые предсказанного Колчаком. В полной мере эффект этого взаимодействия не изучен до настоящего времени и уже поэтому здесь и в наше время моряк может столкнуться с самой неожиданной ситуацией. Но во времена «Челюскина» эта особенность здешних вод была неизвестна и людям, населявшим беспомощное судно, оставалось только ждать и надеяться, пока судно не оказалось в Беринговом проливе.

По Баевскому, «1 ноября проходим меридиан мыса Дежнева. Вот он — Берингов пролив — прямо к югу от нас. Хотим форсировать это небольшое расстояние… Снова и снова ведем подрывные работы. Попутный дрейф все продолжается. 3 ноября находимся в Беринговом проливе. Четвертого нашу льдину впирает между мысом Дежнева и островом Диомида. В проливе льдина, к большому удивлению, не ломается и не уменьшается в размерах. К вечеру попутный дрейф, достигавший полутора километров в час, начинает слабеть. Потом дрейф приостанавливается. Дрейфа нет. Стоим неподвижно. К ночи, несмотря на то, что продолжает дуть попутный ветер, начинается обратный ее дрейф. Мощные массы воды, до этого нагнетавшиеся в Тихий океан, хлынули обратно, и нашу льдину вместе с «Челюскиным», как пробку, выбрасывает из Берингова пролива обратно в Ледовитый океан» (1934, с. 159).

Борение природных факторов (нередко «натуре вопреки, наперекор стихиям»…) сопровождалось столкновением ведомственных интересов. Дневник Воронина зафиксировал, что «…4 ноября получили радиограмму от командования Северо-Восточной полярной экспедицией на ледоколе «Литке», предлагавшего нам помощь… Зная крепость окружающих нас льдов, тогдашнее состояние «Литке» (он ежечасно принимал внутрь корпуса до двухсот тонн воды, с откачкой которой едва справлялись его водоотливные средства) и вообще его ограниченную способность к форсированию тяжелых льдов… я отказался от его помощи» (Бочек, 1969, с. 229–230). Бочек также приводит ответ Шмидта на повторное предложение помощи с «Литке»: «Помощь «Литке» при известных обстоятельствах может оказаться необходимой, мы тогда обратимся с просьбой и примем ее с благодарностью. Сейчас положение еще неопределенное. Со вчерашнего вечера «Челюскин» быстро дрейфует на север, что дает нам надежду на разлом поля»… Получив дважды отказ, мы считали, что командование «Челюскина» уверено в благополучном исходе, поэтому начали устранять течи в корпусе с помощью цементных ящиков и ремонтировать рулевое управление» (1969, с. 232). В истории существует немало примеров, когда профессиональное решение подменялось ведомственным (в описанном случае Главсевморпути и Дальстроя), в котором не могло быть ни правых, ни виноватых.

В результате для «Челюскина» время было безнадежно упущено. Когда 12 ноября «Литке», кое-как подлечив собственные раны, вышел из бухты Провидения на помощь «Челюскину», тональность его сообщений в эфире менялась к худшему день ото дня. Если 14 ноября с «Литке» сообщалось о чрезвычайном риске плавания, то на следующий день отмечалось, что «дальнейшее продвижение «Литке» командование считает недопустимым». 16 ноября машины «Литке» получили команду «стоп!», когда расстояние между судами составляло всего 20 миль. За последующие сутки 17 ноября одна авария сменяла другую.

В тот день Куйбышев известил руководство Северо-Восточной экспедиции, что «Литке» в своих спасательных операциях передавался «в полное распоряжение О. Ю. Шмидта». Ответ Бочека («Приветствую распоряжение заместителя председателя Совнаркома Куйбышева, для себя считаю честью быть в вашем распоряжении») по смыслу напоминал молебен «во здравие». Зато его концовка явно носила заупокойный характер: «Прошу вашего срочного распоряжения на немедленный выход изо льдов». На «Челюскине» никого такое противоречие не удивило, тем более что в эти дни Бочек и капитан Николаев обсуждали возможность посадить свое судно на мель, чтобы избежать хотя бы гибели экипажа.

Создавшееся положение требовало от Шмидта чрезвычайных решений, для чего он созвал на «Челюскине» совещание, описанное его секретарем Семеновым. Шмидт без какого-либо вступления «…своим обычным спокойным голосом прочел текст обоих телеграмм — сначала Куйбышева, потом Бочека. Все молчали…

— Ну, у нас не военный совет в старину, где всегда начинал младший, — шутливо заговорил Отто Юльевич и, обратившись к Воронину, предложил: — Что нам скажет Владимир Иванович?

Воронин пожал плечами:

— Что сказать? «Литке» не сообщает даже, сколько у него осталось угля…

Воронин не хотел высказываться первым. Молчали и остальные.

Не выдержал, как всегда, Вася Копусов. Со свойственной ему горячностью он вдруг резко бросил:

— Отпустить!

— Отпустить! — тотчас подтвердил Баевский, заместитель Отто Юльевича.

— Отпустить! — немного подумав, сказал летчик Бабушкин.

Снова все молчат.

Слово берет Отто Юльевич. Он говорит, что настроение на «Литке» неважное, — текст телеграммы Бочека вполне выдает это, — и челюскинцы должны принять при данных условиях наилучшие и разумнейшие решения.

Выступает Воронин.

— Вредно в такой момент митинги да судовые советы создавать. Это ширма, которой хотят себя загородить, — хмуро говорит Воронин.

Отто Юльевич вмешивается:

— Ну, правда, это немножечко старомодно, и сейчас руководителей не жалуют за такие приемы руководства. Но мы не можем их винить…

Отто Юльевич говорит мягко, но в его мягком разъяснении звучит твердая политическая линия руководителя экспедиции.

Снова наступило молчание.

— Отпустить! — с облегчением высказался штурман Марков.

— Отпустить! — подтверждает штурман Гудин.

— Отпустить! — подтверждаю я. — Я думаю, товарищи, что при таком состоянии экипажа «Литке» не сможет нас выколоть из льдины…

Я высказываюсь последним. Шмидт некоторое время молчит, поднимает глаза и по очереди оглядывает лица присутствующих.

— Товарищи, по-видимому, единодушное мнение всех присутствующих — отпустить «Литке». Отпустим его, товарищи!» (Семенов, 1934, т. 1, с. 173–174).

По Ширшову, «…зима торопилась вступать в свои права. С каждым днем все ниже поднималось солнце. Багровым шаром оно катилось над зубчатой чертой горизонта и через час-другой уходило за гребни торосов… Морозы крепчали. Зимовка постепенно вошла в быт людей. Прежде всего нужно было беречь топливо, беречь уголь. В каютах давно закрыли воду и забили войлоком лишние двери на палубу. Вопрос об экономии топлива особенно остро встал в начале декабря, после последней попытки вырваться из льдов. В трюмах «Челюскина» осталось всего 400 тонн угля. С этим количеством нужно было перезимовать и весной выйти на чистую воду» (1936, с. 98).

Теперь приходилось брать на учет каждый килограмм топлива. Умельцы из машинной команды быстро приспособили форсунки для работы на любом жидком топливе, включая жир морского зверя, и вскоре расход угля снизился вдвое. Его выдавали килограммами, чтобы поддерживать температуру в жилых помещениях в пределах десяти градусов. Неизбежным становилось уплотнение кают. Другими вынужденными зимовочными мероприятиями стали сооружение печи на палубе для растапливания льда для повседневных нужд и, соответственно, заготовка льда вблизи судна, что выполнялось дежурными из рабочих бригад, и т. д.

Тем не менее у многих людей обозначился избыток свободного времени, которое руководство использовало по-своему. Молодой матрос А. Миронов позднее вспоминал, например, как «…лекции Баевского, очень интересные и занимательные, привлекали на занятия кружка… пожилых плотников, матросов, кочегаров и даже нашего почтенного Адама Доминиковича Шушу (наиболее старого по возрасту в экипаже с тридцатипятилетним морским стажем. — В. К.). Старик принимал горячее участие в спорах о съездах партии, в обсуждении разногласий между большевиками, меньшевиками и эсерами… В Мурманске на «Челюскин» пришли восемь плотников и три печника. Многие из них едва-едва по складам могли прочесть небольшие заметки в газетах и знали только два правила арифметики. Шестимесячная учеба на «Челюскине» дала плотникам много: они прошли курс арифметики, ознакомились с элементарной алгеброй и геометрией. Они узнали правила грамматики, ознакомились с историей, географией. Вечерами при свете керосиновых ламп, в салоне комсостава собирались члены экспедиции, штурманы, матросы и кочегары. Отто Юльевич рассказывал жадным слушателям о теории Фрейда, о работах языковеда академика Марра, о Памире. Запас знаний и глубина их казались неисчерпаемыми в этом человеке. Он мог ответить на любой вопрос, и напрасными были попытки поставить его в тупик. Мы всегда получали теплую, очень дружественную улыбку и точный исчерпывающий ответ. Бывали и такие вечера, когда дрожали стекла иллюминаторов в салоне от громкой музыки, от хоровых песен, от звучного перебора струн мандолин, балалаек и гитар» (т. 1, 1934, с. 196).

Лекции и музыкальные упражнения не помешали вовремя уложить запасы продовольствия и теплой одежды на палубе так, чтобы при возникновении опасности быстро сбросить их на лед, не считая таких же складов на льду, помимо стройматериалов. Поскольку на судне продовольствие можно было не экономить, большинство челюскинцев прибавило в весе. Не исключено, что эти «личные запасы» многим помогли пережить наиболее сложные дни после катастрофы. Пока общая обстановка на взгляд профессионала-полярника со своими представлениями о комфорте, оставалось в пределах нормы, что подтверждают мемуары Ширшова: «Любопытная у нас зимовка! Живем в теплых каютах, спим в уютных койках, работаем, читаем, болтаем о чем придется, и понемножку ждем, когда опять завизжит и заскрипит кругом и со страшной силой навалится на борта корабля. В пургу, в мороз, в полярную ночь придется уходить на лед. До берега сто пятьдесят километров… Сто пятьдесят километров по торосам!.. Женщины… Дети… Больные… Когда вспомнишь, что у нас столько людей, не способных пройти даже двух миль, — как-то не по себе становится, особенно когда лед начинает визжать у борта» (1936, с. 105). Теперь жизнь участников вынужденного дрейфа напоминала ту, которую ведут обитатели окрестностей дымящегося вулкана, просыпающиеся ежедневно с одним и тем же вопросом — когда же?..

Новый 1934 год не принес ничего нового. «День короток, солнце, невысоко поднимаясь над горизонтом, заставляет судно и торосы отбрасывать длинные пологие тени. В эти часы с зимним, еще не греющим солнцем верхняя палуба судна оживает. С веселым бодрым гулом работают очередные бригады по заготовке льда для вытаивания воды. Выходят прогуляться матери с детьми, больные, те, кто не занят в этот день работой в бригаде. Одна из наиболее обычных тем для разговоров — когда «Челюскин» освободиться ото льдов… Солнце недолго находится над горизонтом. Описав по небу пологую дугу, оно скрывается, оставив на некоторое время нежно-розовую зарю. Быстро надвигаются сумерки, зажигаются звезды, наступает ночь. Палуба опустела. На ней маячит вахтенный матрос, да в конце каждого часа из штурманской рубки вместе с облаком пара выплывает закутанная в тулуп фигура вахтенного штурмана, идущего определить дрейф.

Вечером несколько часов в окнах кают-компании и кают виден скупой свет… Кают-компания полна народу. Столы заняты козлятниками, покеристами и прочими игроками. У пианино группируются музыканты челюскинского джаз-оркестра. Струнные инструменты, свистульки, шумовые приспособления исполняют популярные на судне мелодии… Под музыку фокстрота пары в неуклюжих валенках начинают плавно двигаться по кают-компании. Но вот динамо выключается, и взамен электрического света зажигаются тусклые судовые керосиновые лампы. Составляется хор. Раздаются то бурные революционные напевы, то протяжные старинные народные песни… На мостике и ботдеке уже стоят группами челюскинцы и смотрят на игру красок на небосводе… Налюбовавшись игрой сполохов, все постепенно спускаются вниз. На кормовой палубе проходит к сходне группа людей, закутанных в тулупы, шубы и полушубки. В идущей впереди высокой фигуре в длинном, до пят, тулупе легко узнать капитана Воронина. Группа спускается к траппу, медленно обходит судно и всматривается внимательно в лед, разыскивая новые трещины около судна. Издали продолжает доноситься шум торошения» (Хмызников, 1936, с. 107–108).

Еще сутками ближе к роковой дате, приближение которой фиксировалось системой приборов, регистрирующих изменения ледяного поля, в которое вмерзло беспомощное судно. В первых числах февраля инженер Факидов, закончив установку палатки с приборами, поинтересовался у своего коллеги Расса:

— Может быть, я зря устраиваюсь в палатке? Не разломает ли ее? Нет ли вдали подвижек льда?

Тот утешил:

— Ставьте, быть может, в этой палатке еще придется жить…

Действительно, уже на следующий день Факидов обнаружил активизацию льда, пока без непосредственной угрозы судну. Зато уже 6 февраля разводья у кормы «Челюскина» стали расходиться — это было важное указание на приближение угрозы: «Как бы не унесло мою палатку! — отметил в дневнике инженер. — Кругом лед трещит. Если ветер усилится — «Челюскин» будет сжат… 12 февраля. Весь день работал в палатке. Лед сегодня ведет себя беспокойно. Дрейф дошел до семи метров в минуту. Не знаю, что ожидает нас в эту ночь. Жизнь как на вулкане или открытых позициях…» (1934, т.1, с. 285). В своих ожиданиях он не ошибся.

День 13 февраля 1934 года в зимнем Чукотском море каждый из участников событий запомнил по-своему. У Воронина (как наиболее опытного ледового моряка) картина происходящего не оставила иллюзий. «Конец! — сказал я себе. — Теперь все силы на выгрузку», отдав соответствующее приказание (том 1, с. 282). В дело вступал комплекс мероприятий, уже отработанных заранее вместе со Шмидтом и его заместителями.

При смене вахт в полдень штурман Марков выслушал доклад своего предшественника Виноградова: «Состояние льда спокойное. Дрейф ост-зюйд-ост 0,3 мили в час. Глубина 50 метров. Ветер 6 баллов. Температура 36 градусов. Пурга». Дальше по Маркову, «…в час дня, при очередном измерении дрейфа, ощущалось несколько слабых толчков по корпусу. Глубина была старая. Дрейф (прежнего направления) уменьшился до 0,1 мили в час. Толчкам по корпусу сопутствовало плавное колебание уровня воды в море. Это подсказывало нам, что где-то напирает лед… Через 20 минут ветер донес глухой шум торосившегося льда. Дрейф прекратился. Поднявшись в штурманскую рубку, я сделал запись (как потом оказалось последнюю) в черновом журнале: «В тринадцать двадцать дрейфа нет». Резкий двойной толчок встряхнул судно. Керосиновая лампа на подвесе мягко качнулась. Путаясь в тулупе, я быстро спустился на спардечную палубу к лоту. Дрейфа не было. Вода в майне словно пыталась выйти на поверхность льда: она опускалась и поднималась. На палубе стало оживленно. Напряженно, с затаенным страхом, закрыв лица от леденящего ветра, люди смотрели на высокий, надвигающийся с севера торос (точнее, вал торошения. — В. К.). Торос ревел, как сотня обезумевших быков. Вздыбленный, недавно, казалось, несокрушимый лед крошился и большими валунами скатывался с вершины тороса. Певуче трескался лед у судна. Несколько любителей острых ощущений, согнувшись, преодолевая сильные порывы ветра, бежали по льду к торосам. Поземка порой закрывала бегущих. Ледяной вал на глазах рос и быстро приближался к судну… Что-то заскрежетало в подводной части корпуса. Владимир Иванович Воронин, наблюдавший за льдом, отдал распоряжение:

— Передать старшему помощнику, чтобы немедленно приступали к выгрузке продовольствия и снабжения на лед.

В машину:

— Поднять пар и быть в готовности на случай откачки воды из трюмов…

…Внезапно «Челюскин» вздрогнул и быстро пошел назад, сопровождаемый скрипом и шорохом льда. Наблюдая движения судна, я ощущал за него боль. Я знал: что-то большое, страшное, хотя еще не осознанное полностью, должно сейчас произойти. Грохот гигантского тороса нарастал. Ледяная гряда, меняя профиль, обняла нас полукольцом. Она безжалостно смыкала эти объятия. Также внезапно «Челюскин» остановился. Град металлических ударов пробежал по корпусу. Где-то ломался металл. Вахтенный, подбежав ко мне, быстро взволнованно проговорил:

— Михаил Гаврилович, левый борт продавило!» (Там же, с. 296–298).

Покидая по приказу судно, штурман по профессиональной привычке отмечал поведение людей в эти страшные минуты: «Сходня свернулась. Потеряв равновесие, я сел на лед. Быстро вскочив, увидел лежащего близко у борта капитана и навалившееся на него бревно. А Могилевич, только что стоявший спокойно с трубкой в зубах, видимо, поскользнувшись, прыгнул не на лед, а на палубу. Со льда, тревожно надрываясь, кричали:

— Борис, Борис, прыгай скорее!

Могилевич рванулся к корме. Бочка сшибла его с ног. Больше Могилевича не видели. Он остался на судне…

… До каждого дошла предупредительная команда:

— Прочь от судна!..

Это произошло в Чукотском море в счислимой северной широте 68 градусов 16 минут и западной долготе 172 градуса 51 минута, 13 февраля в 3 часа 50 минут дня» (Там же, с. 300–301).

Как обычно при морских катастрофах, наибольшие психологические нагрузки приходятся на долю машинной команды, нередко в обстановке, напоминающей преисподнюю. С нарастанием угрозы стармехом Матусевичем «…было отдано распоряжение всем механикам и ранее прикрепленным к ним машинистам занять свои места по аварийному плану… Одновременно были отданы приказания поднять давление пара в котле, приготовить и пустить в ход пародинамо и спасательные помпы. Все должно быть приготовлено, все меры должны быть приняты для борьбы со стихией!.. Внизу, на днище судна, в машине и кочегарке, у механизмов, работают прикрепленные механики и машинисты. Они помогут если не спасти судно от гибели, то хотя бы оттянуть время, чтобы работающие на выгрузке продовольствия, одежды, снаряжения и научных материалов успели снести все на лед. Остальная машинная команда отправлена на палубу для участия в общей работе… Оглушающий треск разрушающегося левого борта заполнил помещение. Заклепки, срезанные с листов обшивки корпуса, со свистом пролетали над головами, падали на металлические площадки. Шум их падения напоминал речитатив пулемета. Натиском льда, продавившего борт, был сдвинут рабочий паровой котел и сорвана дымовая труба. Вырвавшийся на волю из стальных и медных труб пар с шипением и свистом заполнял помещение. Механизмы, стоявшие по левому борту… частью упали, частью сдвинулись с места. Электрические провода сорваны; они дали короткое замыкание, и предохранители перегорели… Вследствие перекоса фундамента пародинамомашина остановилась. Свет везде погас. Пар с шумом выходил из котла. Быстро понижалось его давление. Выгрести жар из топок котла нельзя было, так как вода в кочегарке поднялась на полметра выше площадок… Надо было покидать помещение и отступать по трапам, ведущим наверх… На льдине быстро обошел машинную команду. Налицо все: механики, машинисты и кочегары. Погибших нет. Доложил О. Ю. Шмидту» (Там же, с. 303–305).

У научного персонала были заранее определены свои задачи, в первую очередь спасение научных материалов. Направляясь к штурманской рубке, гидрограф П. К. Хмызников от промчавшегося бегом корреспондента Бориса Громова услышал, что лед «рвет борта».

«Возвращаюсь в каюту, чтобы собрать научные документы и карты наших работ и наблюдений. Быстро беру записные книжки и журналы. В голове только одна мысль: только бы не забыть чего-либо важного!.. Просматриваю все ящики и шкафы — свои и геодезиста Гаккеля. Пачки журналов наблюдений и записных книжек складываю в маленький чемодан. Туда же бросаю несколько книг с таблицами для текущих астрономических обсерваций. Теперь карты. Развертываю рулоны. Вот планшеты наблюдений над дрейфом. Карты нашего пути от Ленинграда. Кажется — все!..

…В рубке и на мостике также идут сборы инструментов и штурманского имущества. Их завязывают в разноцветные сигнальные флаги. Я завязал наши карты в запасной кормовой флаг.

— Как с судном? — спрашиваю штурмана Бориса Виноградова.

— Безнадежно. Разорван левый борт.

Вынесенные инструменты и научные материалы я спускаю вниз и передаю на лед Гаккелю. Включаюсь в общую работу. Из рубки по ботдеку таскаем ящики с радиоимуществом и спускаем по трапу вниз. На палубе их принимают и передают на лед…

…Редкими толчками «Челюскин» садится носом. При каждом его оседании хрустят и перемещаются льдины. В трюмах журчит вода. Вот она показалась в твиндеке второго трюма, откуда Федя Решетников и еще трое ребят подают фанеру. Приходится прекратить выгрузку. Ребята вылезают наверх, и мы отправляемся на корму… Двери всех кают открыты. Комова и Шпаковский по распоряжению Боброва выбрасывают из кают на лед через открытые окна матрацы и одеяла. В каютах беспорядок, открыты ящики и шкафы, разбросано платье. Вдруг, к своему удивлению, в одной из кают вижу Дору Васильеву с маленькой Кариной. Я кричу:

— Почему вы здесь?

— А что, разве пора высаживаться?

— Конечно, вам уже давно нужно быть на льду, в палатке!

На корме аврал. Вспомнили о наших трех свиньях. Их пытаются пинками выгнать на трап и дальше на лед. Животные упираются, визжат, убегают в сторону. Раздаются возгласы:

— Нет времени возиться, надо зарезать!..

… Свиньи заколоты, их туши отправляются на лед…

…Судно сильно дернулось носом вниз. На палубу спардека из открытой двери пассажирского помещения хлынула вода. Кто-то, как будто Саша Лесков, с тремя медными чайниками в руках выскочил из этой двери на палубу и перевалился через борт на лед. Корма идет вверх. Раздалась команда:

— Всем оставить судно!..

… Быстро вздымается над водой корма, по ее палубе катятся бочки, оставшийся груз… Оголяется руль, винт. Грохот, треск, гул ломающегося дерева и металла… Корма обволакивается дымом. Два столба буровато-белого цвета… Кто-то кричит:

— Дальше от судна! Сейчас будет водоворот!

Людская толпа, хлынувшая было вперед, подалась назад. Белая ледяная шапка выплывающих льдин. Они кружатся, перевертываются. Волна спадает… Груда льда. Опрокинутые шлюпки. Хаос обломков. «Челюскина» нет…» (Там же, с. 291–295).

На фоне общей катастрофы заботы о личном имуществе уходили на второй план, например, у судового плотника Д. И. Кудрявцева: «Я хотел было (по старой морской традиции. — В. К.) пойти одеться в чистое белье, но потом решил, что не стоит этого делать. Надо помогать выгрузке. Так я из своих вещей и ничего не взял… В трюме мы работали не покладая рук… Внизу, в трюме, я слышал большой шум. Это заливало водой соседнее помещение.

— Заливает, — говорю я Голубеву.

— Нет, — отвечает Голубев, — это ее откачивают.

Но потом мы увидали, что вода уже под нашими ногами. Я решил все-таки сходить за своими теплыми вещами в твиндек. Там вода уже поднялась до уровня стола. Электричество еще горело, так как работала аварийка. Посмотрел я, покачал головой и вернулся обратно, чтобы успеть выскочить на лед… Когда судно погибало, не было никакой паники, криков, ругани. Помню, когда я жил еще в деревне и там случился пожар, то было больше паники и рева, чем в такой большой опасности, в которую мы попали» (Там же, с. 319–320). В сходном положении оказался буфетчик B.C. Лепихин: «Когда схлынула горячка и продукты были оттащены от гибнущего судна, я решил идти в твиндек, чтобы взять свой чемодан. В твиндеке было темно. Точно акробат, пробираясь по столу, скамейкам, койкам, чиркая спички, я добрался до своего места и вынес чемодан… Раскрыты покинутые каюты. Растопырены двери камбуза. В кухне валяется забытая посуда. Посуда, подумал я, посуда! Ведь на льду посуды не будет, из чего есть станем? Что ребята скажут? Ведь я буфетчик команды и должен обеспечить их посудой! Я отбросил чемодан и побежал в буфет… Начал хватать с полок миски, тарелки, чашки, ложки, вилки. Всю посуду складывал в ведро и кастрюли. Эх, всего не забрать, черт!.. Несколько раз выбирался на лед, пока все вынес. А пока я в последний раз бросился к буфету, ноги зашлепали по воде…» (Там же, с. 317–318).

Особая работа при гибели судна досталась кинооператору Аркадию Шафрану. Поначалу начавшееся торошение привлекло его внимание лишь как некое экзотическое явление, последствия которого в тот момент он едва ли мог предвидеть. Лишь приказ капитана: «Зовите всех выгружать продовольствие!» — вернул его к текущей прозе. «Скатываюсь по трапу на лед и начинаю оттаскивать продовольствие. Неожиданно замечаю, что нос судна стал погружаться. В голове мелькнула мысль об аппаратуре, о съемках. Бегу обратно на судно по нижней палубе. Каюта с открытой дверью, в каюте — лед!..

…Перетаскиваю аппарат на лед. Работать очень трудно. Ветер сильно бьет, засыпает объектив снегом. Линзы объектива с приближением глаза потеют и покрываются тонкой корочкой льда. Навести на фокус почти невозможно… «Челюскин» погружается все больше и больше. Кончилась пленка. Делаю попытку перезарядить. Сам удивляюсь, что на таком морозе и ветре удается это сделать. Пришлось бросить рукавицы и голыми руками держать металл. Продолжаю снимать, а в перерывах между планами подтаскиваю ящики. Руки и лицо окоченели. Нет больше сил дальше снимать… Слышу крики:

— Аркадий! Скорей! Судно погружается.

Опять к аппарату. Снимаю последний момент. Корма приподнимается, показывает руль и винт, из трюмов вырывается столб черной угольной пыли. Через несколько секунд судна уже нет» (Там же, с. 238–239).

Семенов дополнил картину гибели «Челюскина» другими деталями: «Возникло короткое хаотическое кипение воды, пены обломков корабля, бревен, досок, льдов. И когда кипение прекратилось, на месте «Челюскина» — майна, окруженная грязными, черными льдами. Едва «Челюскин» скрылся под водой, большинство из нас, движимое чем-то общим, бегом бросилось к майне. Я побежал в числе других. Помню, с каким чувством я уставился на зловещую майну. Это было чувство недоверия. Где «Челюскин»? Он должен быть. Почему его нет?..

…Надо было начинать новую жизнь. Я оглянулся. Сотни и тысячи вещей в беспорядке разбросаны на снегу и льду. Пурга засыпает их… Пока я созерцал и «признавал», товарищи начали работать. Я присоединяюсь к ним. Через несколько минут работу приходится прекратить.

— Товарищи! Сюда! Людей сосчитать! — кричал Бобров…

Работа длилась до позднего вечера. Никто в этот вечер не намечал плана работ, никто не управлял самой работой, не регулировал ее, не отдавал никаких распоряжений… Все делалось как будто само собой, причем люди разбились по участкам работ удивительно равномерно и целесообразно… Мы так назяблись за день, что и выданные теплые вещи не могли нас согреть. Я мучился всю ночь, проведя ее в полудремоте. Это была самая длинная, холодная, голодная и вместе с тем одна из самых замечательных ночей в моей жизни» (1934, т. 2, с. 118–123).

Родители О. Ю. Шмидта: Юлий Фридрихович и Анна Федоровна с детьми: Эльза, Хуго, Отто. Одесса, 1902 г.

О. Ю. Шмидт — студент Киевского университета. 1912 г.

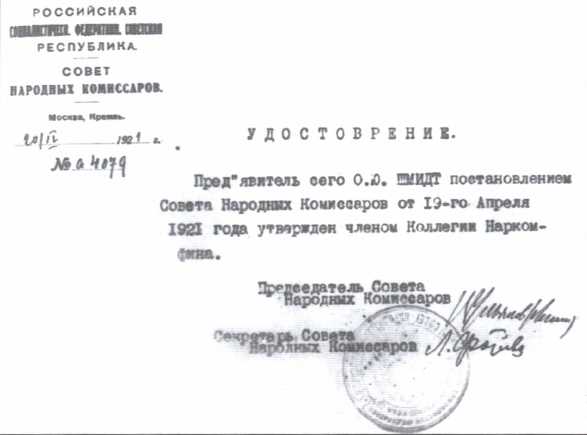

Подписанное В. И. Лениным назначение членом коллегии Наркомфина. 1921 г.

О. Ю. Шмидт проводит заседание правления Госиздата. 1922–1923 гг.

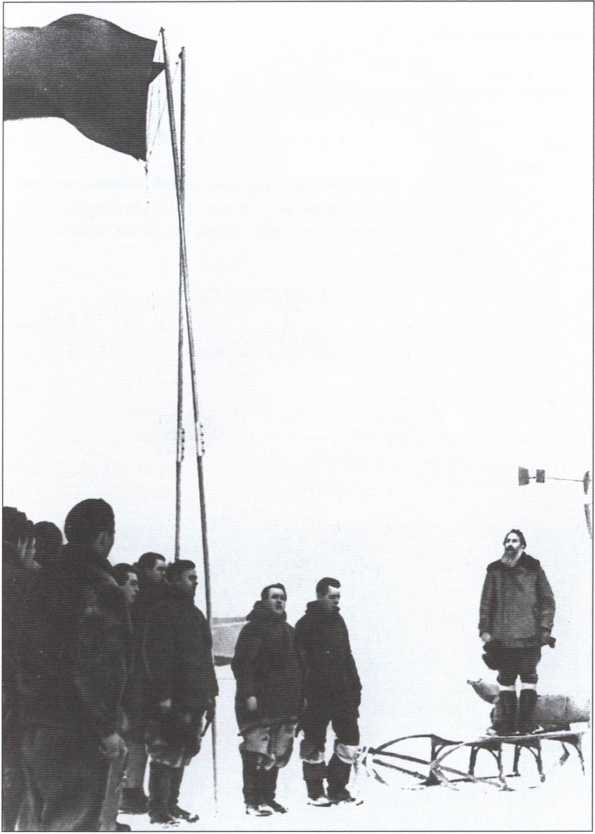

О. Ю. Шмидт на ЗФИ. Подъем флага. Экспедиция на «Седове». 1929 г.

Экспедиция на «Седове». В первом ряду слева направо: О. Ю. Шмидт, Б. А. Исаченко, В. И. Воронин. Стоят: Р. Л. Самойлович, К. П. Войцеховский, В. Ю. Визе. 1929 г.

О. Ю. Шмидт с жителями Новой Земли. Экспедиция на «Седове». 1930 г.

О. Ю. Шмидт на «Сибирякове». 1932 г.

Рисунок Ф. П. Решетникова для стенгазеты «Не сдадимся» в «Лагере Шмидта» на льдине. 1934 г.

Скульптор H.A. Конгисер и О. Ю. Шмидт. Работа над бюстом. 1934 г.

Встреча семей челюскинцев с артистами и работниками газеты «Комсомольская правда». 1934 г.

О. Ю. Шмидт с участниками спектакля «Не сдадимся» в Государственном московском Камерном театре. А. Коонен (в шубке), А. Таиров (справа от О. Ю. Шмидта). 1934–1935 гг.

Геофизическая группа при институте географии АН СССР. Слева направо: академик П. П. Лазарев, О. Ю. Шмидт, С. С. Ковнер, Н. П. Горбунов, академик Шулейкин, стоит академик A.A. Григорьев. 1935 г.

Обсуждение плана экспедиции на Сев. Полюс. Слева направо: М. Т. Слепнев, О. Ю. Шмидт, Н. П. Каманин. 1935 г.

О. Ю. Шмидт. 1937 г.

О. Ю. Шмидт на о. Рудольфа перед вылетом на Полюс. 1937 г.

Указ Президиума Верховного Совета СССР от 27 июня 1937 года о присвоении О. Ю. Шмидту звания Героя Советского Союза

Экспедиция на «Литке». Группа местных жителей с О. Ю. Шмидтом во время проводки судов. 1936 г.

О. Ю. Шмидт и папанинцы. Возвращение в Кронштадт. 1938 г.

Почетный академик H.A. Морозов и О. Ю. Шмидт в Борке среди детей. 1944 г.

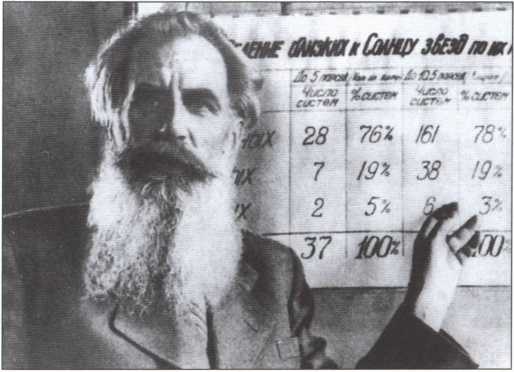

О. Ю. Шмидт делает доклад «О распределении двойных звезд» на ученом совете ГАИШ. 1948 г.

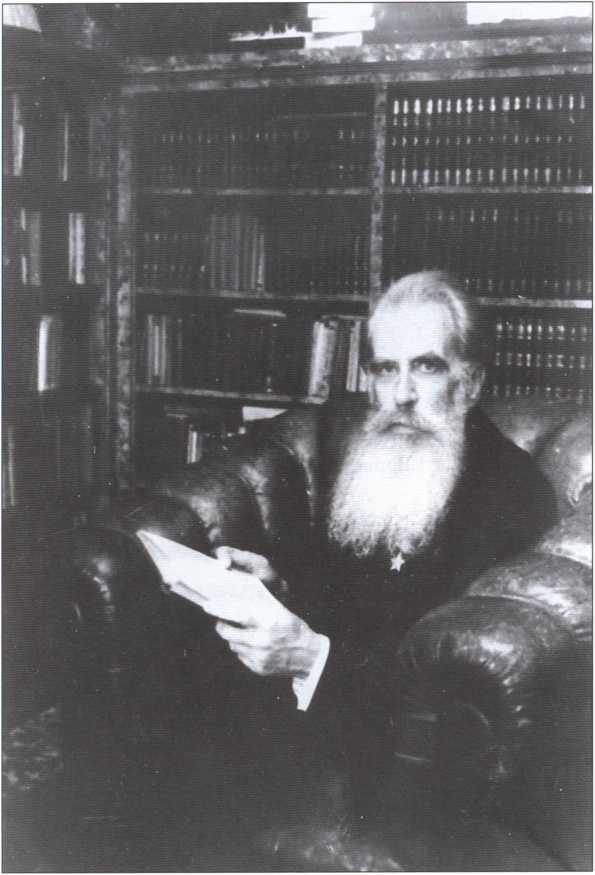

О. Ю. Шмидт дома, на улице Грановского. 1950-е гг.

О. Ю. Шмидт на фотографии в журнале «Огонек» № 40 от 2 октября 1966 г.

На мысе Шмидта

А. О. Шмидт, В. О. Шмидт и С. В. Козловская у памятника на могиле О. Ю. Шмидта на Новодевичьем кладбище

Отметим только внешнюю сторону аврала, когда, по мнению Семенова, «…никто не управлял самой работой, не регулировал ее, не отдавал никаких распоряжений…» — и тем не менее исходно разношерстный состав участников плавания оказался подготовленным к самому непредвиденному развитию событий, хотя люди испытали запредельные физические и моральные нагрузки. Копусов позднее вспоминал, когда после изматывающего аврала во мраке наступившей ночи «…мучительно хотелось повалиться куда-нибудь, уснуть, забыть все. Но еще продолжалась работа, раздавали теплые меховые вещи, малицы. Я не знал, где мне придется жить. Заглянул в низенькую, наскоро поставленную палатку. Там в одиночестве сидел Факидов… Я вполз в палатку, залез в спальный мешок и моментально уснул» (т. 1, с. 325).

Сходные воспоминания сохранила гидрохимик Параскева Лобза: «Около восьми часов работали челюскинцы на 32-градусном морозе. Все мечтали о том, чтобы укрыться от ветра, отдохнуть.

— Место в палатке есть?

— Есть, залезай.

Так подбираются группы. Я заглядываю в одну из палаток, там человек десять — втиснуться невозможно. Иду к другой палатке:

— Сколько здесь человек?

— Пока я один, — слышится из темноты.

Узнаю по голосу одного из научных сотрудников. Подходят еще трое. Образуется группа из пяти человек: Баевский и Копусов — заместители Шмидта, инженер-физик Факидов, или по-челюскински Фарадей… моторист Иванов, он же дядя Саша… пятая я. Надо устраиваться на ночлег. Получили по спальному мешку из собачьих шкур, зажгли фонарь «летучая мышь». Залезли в мешки, повалились на бугристый ледяной пол, местами покрытый фанерой и через мгновение заснули» (1934, т. 2, с. 15–16). Большинство женщин устроились на ночь в инструментальной палатке Факидова, где для них поставили железную печку, единственную в ту первую ночь. Не все смогли забыться после напряженного аврала в спальных мешках и малицах, пережив моральное и физическое потрясение от катастрофы, жертвами которой отказывались себя признать.

У радиста Кренкеля в первые часы на льду не было времени ни на переживания, ни даже на поиски жилья: от него зависела связь с внешним миром, жизнь и судьба ста трех его товарищей по несчастью. «Натянутые веревки, которые держали помощники Кренкеля, чтобы сохранить устойчивое положение антенны, вырывались из рук и хлестали, — описал страдания радистов художник Решетников. — Челюскинцы расположились на ледяном «паркете», подобрав под себя полы палатки. Прикрыв друг друга, мы начали постепенно согреваться.

— Подвиньтесь, братцы, от задней стенки. Радиоаппаратуру надо установить, — послышался голос Кренкеля. Он говорил невнятно, потому что у него замерзли губы. Бригада Кренкеля не успела установить палатку для радио, поэтому нам пришлось уплотниться и дать ему место. Постепенно все сплелись так, что трудно было узнать, где чьи руки и ноги» (Там же, с. 12).

Со своей тонкой аппаратурой «снайперу эфира» пришлось работать без рукавиц. «Плоскогубцы, нож, провода обжигают руки. Изредка грею одеревеневшие пальцы в рукавах, но, к сожалению, тепла там мало. Начинает не то подсыхать, не то подмерзать мокрое от пота белье, затекают колени. Нельзя даже протянуть ноги, так как палатка набита людьми. Приемник, наконец, включен. Снимаю шапку, надеваю наушники — жжет морозом уши. Но наушники быстро нагреваются… Ирония судьбы: 104 человека находятся на льдине в мороз, в пургу, ночью, никто во всем мире еще не знает об их судьбе, а первое, что слышит лагерь Шмидта, — это веселый американский фокстрот! Продолжаю вертеть ручку приемника. Слышу, как Уэлен спрашивает у мыса Северного:

— Не обнаружил ли ты сигналов «Челюскина»?..

Я включаю передатчик, зову обоих… Ответа нет. Опять слушаю… Иду к Шмидту» (Там же, с. 4–5).

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

Глава 8. Американская эпопея начинается

Глава 8. Американская эпопея начинается Когда твой день насыщен с момента, когда ты «разуваешь» свои глаза, до момента, когда ты их закрываешь, то время несётся очень быстро. Так в один прекрасный день мы обнаружили, что уже осень. В Калифорнии осень мало чем отличается от

Глава 12. БЕРЛИНСКАЯ ЭПОПЕЯ

Глава 12. БЕРЛИНСКАЯ ЭПОПЕЯ …Значит, я тебе рассказывал, что очутился среди трупов в морге, — неожиданно обратился он ко мне, словно мы только что прервали его давнишнее автобиографическое повествование. Это было сказано так быстро и невнятно, что я не сразу сообразила,

Глава I Сталинградская эпопея

Глава I Сталинградская эпопея Обстановка на фронте. Грезы и реалии. Берег левый, берег правый. «С корабля на бал». Все придавлено к земле, и «остров» 138-й стрелковой дивизии — тоже. Не знаю, как в аду, но здесь хуже. Впервые лицом к лицу с врагом. Не испытал еще, что такое

Глава 13 ЭПОПЕЯ «ДУРМИТОРА»

Глава 13 ЭПОПЕЯ «ДУРМИТОРА» Спустя несколько дней мы добрались до нашего нового места засады в Зондском проливе и принялись медленно крейсировать поперек морских коммуникаций. Команда убивала время тем, что занималась ловлей акул или тренировалась с орудиями. Я

ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ЭПОПЕЯ

ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ЭПОПЕЯ 18 августа 1853 года по указанию начальника экспедиции шхуна "Восток" вышла из Нагасаки. Ее экипаж должен был произвести гидрографические исследования Татарского пролива и устья Амура, осмотреть западное побережье Сахалина, выявить здесь удобные

Глава 8 Черноморская эпопея

Глава 8 Черноморская эпопея В начале августа 1941 года наркому ВМФ Н. Г. Кузнецову пришлось вплотную заняться организацией обороны Одессы. По всем канонам военно-морского искусства флот отвечает за оборону портов и баз с моря. Но война внесла свои поправки. Конкретный

Глава VIII. Кавказская эпопея

Глава VIII. Кавказская эпопея Кавказский хребет. – Горцы и их нравы. – Неизбежность борьбы. – Отчаянная храбрость и мужество горцев. – Богатый материал для героического эпоса. – Назначение Воронцова наместником и въезд его в Тифлис. – Надежды Николая I на энергию и

Глава X. Эпопея ядерной зимы и об отставке, которая за ней последовала

Глава X. Эпопея ядерной зимы и об отставке, которая за ней последовала Новая метамарфоза: биосфера и общество Само по себе, исследование феномена ядерной зимы было более чем второстепенным событием в той большой работе, которую я задумал и начал на грани 60-х и 70-х годов.

ЗАПОЛЯРНАЯ ЭПОПЕЯ

ЗАПОЛЯРНАЯ ЭПОПЕЯ О Север, Север-чародей, Иль я тобою околдован! Иль в самом деле я прикован К гранитной полосе твоей! Ф. И. Тютчев «Среди всех переживаний прошлого, среди разнообразных картип природы и хозяйственной деятельности человека самыми яркими в моей жизни были

Глава шестая ЗАЩИЩАЯ «ОТТЕПЕЛЬ» (Пастернаковская эпопея)

Глава шестая ЗАЩИЩАЯ «ОТТЕПЕЛЬ» (Пастернаковская эпопея) …Темное чувство собственного долга. А. Пушкин. Арап Петра Великого Долг, как волк, меня хватал… Б. Слуцкий Позорное событие литературной и общественной жизни страны второй половины пятидесятых годов было

Глава 9. АФГАНСКАЯ ЭПОПЕЯ: ПЕРИПЕТИИ ВОКРУГ ВВОДА И ВЫВОДА СОВЕТСКИХ ВОЙСК

Глава 9. АФГАНСКАЯ ЭПОПЕЯ: ПЕРИПЕТИИ ВОКРУГ ВВОДА И ВЫВОДА СОВЕТСКИХ ВОЙСК Ввод советских войск в Афганистан в декабре 1979 года и их участие в гражданской войне в последующие десять лет серьезно обострили международную обстановку, на многие годы продлив начавшую было

Эпопея

Эпопея И вот катастрофа с «Челюскиным».Все хорошо помнили, что 10 августа 1933 года из порта Мурманска отплыл пароход «Челюскин», чтобы еще раз пройти по тому же трудному Северному морскому пути, по которому впервые в истории за одну летнюю навигацию год назад прошел ледокол

Глава XXXII. ВОЛОГОДСКАЯ ЭПОПЕЯ, ИЛИ ДОЛГИЙ ПУТЬ В СЕВЕРОДВИНСК

Глава XXXII. ВОЛОГОДСКАЯ ЭПОПЕЯ, ИЛИ ДОЛГИЙ ПУТЬ В СЕВЕРОДВИНСК То ли в 1996, то ли в 1997 году, выступая в передаче «Акулы пера», Армен Григорян на просьбу одного из журналистов рассказать об истории избиения милицией группы «Крематорий» в поезде дальнего следования поведал