Глава 2 «САМОЗВАНЕЦ»

Глава 2

«САМОЗВАНЕЦ»

В первый раз Бенкендорф предметно столкнулся с Пушкиным не по поводу «Пророка» или даже «Андрея Шенье». А по поводу досадного недоразумения — поэт без спросу читал у друзей «Бориса Годунова». Как говорится, давши слово — держись… А Пушкин дал слово.

И тут же нарушил. Даже не предав случившемуся значения.

И не он один. В знаменитом письме 1837 г. шефу жандармов Жуковский удивлялся: «…Нахожу выговор за то, что Пушкин в некоторых обществах читал свою трагедию прежде, нежели она была одобрена. Да что же это за преступление? Кто из писавших не сообщает своим друзьям своих произведений для того, чтобы слышать их критику? Неужели же он должен до тех пор, пока его произведение еще не позволено официально, сам считать его непозволенным?»

А.С. Пушкин. Художник И.-Е. Вивьен де Шатобрен

А.С. Пушкин. Художник И.-Е. Вивьен де Шатобрен

В каком свободном мире, по сравнению с русским XX в., жили эти люди!

Слова Жуковского справедливы: «Чтение ближним есть одно из величайших наслаждений для писателя». Тем не менее Пушкина только что освободили. В отношении его все дули на воду. Кроме самого поэта.

ДАВШИ СЛОВО, КРЕПИСЬ

Если бы Александр Христофорович интересовался литературными новинками, то он бы знал, что Пушкин далеко не всегда держит обещание. И делает это вовсе не из легкомыслия. Как произошло, например, в истории с Петром Андреевичем Вяземским — ближайшим другом и в годы южной ссылки едва ли не душеприказчиком поэта.

К моменту освобождения именно ему Пушкин был обязан половиной своей популярности. Когда император Александр I отправил поэта в Кишинев, тот никому не был интересен, кроме своих же молодых крикунов. Четыре года, проведенные в ссылке, фактически создали ему имя. Кто бы мог подумать, что шалопай так распишется! Поначалу ныл из Кишинева, ныл и из Крыма. Ни друзей, ни забав. Потом пообвыкся, стал со скуки марать бумагу. Пока в столицу шла мелочь, ею тешились барышни и молодые офицеры. Денег на безделках не заработать. Но когда появились «Братья разбойники», «Кавказский пленник» и «Бахчисарайский фонтан», этим уже можно было торговать.

В одночасье из знаменитого Пушкин стал коммерческим автором. Вяземский заворожил издателей горькой участью поэта — ничто так не возбуждает интерес публики, как гонения правительства. Договорился о невиданном тираже — 1200 экземплярах, — который книготорговцы с колес взяли «в деньги», то есть раскупили подчистую, выложив три тысячи рублей. По пятьдесят целковых за строчку! Каково? Особенно если вспомнить, что «Руслан и Людмила» принесли автору всего пятьсот рублей.

Блестящая сделка! Сама по себе талантливая рукопись не гарантирует продаж. Коммерческий успех складывается из усилий многих: издателей, офень и даже хорошеньких сплетниц, разъезжающих из дома в дом со скандальными новостями об авторе. Одной из таких сплетниц была супруга самого Вяземского — княгиня Вера Федоровна. Даже согласно воспоминаниям сына Павла, она, сколько могла, раздувала южные похождения поэта.

«Фонтан» окатил публику с головы до ног. Вместо предисловия Вяземский написал статью о романтизме. Досталось всем любителям классического старья. Предисловие наделало шума, разом превратив далекого поэта во флаг нового направления, а близкого критика — в начальника штаба при гениальном, но сумасбродном полководце.

Вскоре сладился и журнал «Телеграф» вместе с Николаем Полевым — орган романтизма. Пока Пушкин оставался в ссылке, можно было говорить от его имени. Но поэт уехал из Одессы 31 июля 1824 г. и очень скоро осознал собственную силу.

Чем севернее уходил тракт, чем «образованнее» становились города, чем больше на станциях толклось офицеров и чиновников, тем чаще, услыхав фамилию Пушкин, проезжающие кидались к поэту, норовя носить его на руках. Только теперь гонимый странник осознал, кем сделала его судьба в обмен на несчастья. Любой стол был для него накрыт, любая кампания почитала за честь пригласить к себе.

Слава сразу вскружила Александру Сергеевичу голову. Несмотря на клятвы, данные в письмах с юга, он, чуть только оказался в досягаемости Петербурга, отправил роман в стихах столичному издателю — П.Н. Плетневу. Вяземский, уже успевший оповестить всех, что скоро, скоро в «Телеграфе»… оказался в ложном положении. Выходило, будто он неправедно присвоил себе место душеприказчика ссыльного поэта.

Была ли со стороны Пушкина то неблагодарность? Или попытка показать, что ни им, ни его произведениями никто не смеет распоряжаться?

Теперь в подобном же положении должен был оказаться император. Уже в письме Пушкина 11 мая имелась если не ложь, то двоякость. Во-первых, было сказано, что поэт «исключен из службы» за легкомысленное письмо об атеизме. На деле он сам добивался отставки. Во-вторых, давая подписку «… обязуюсь впредь никаким тайным обществам… не принадлежать; свидетельствую при сем, что я ни к какому тайному обществу таковому не принадлежал и не принадлежу и никогда не знал о них», Пушкин забыл и о Кишиневской масонской ложе, в которой состоял, и своей осведомленности относительно заговорщиков. По его письму Жуковскому января 1826 г. выходило иное: «…правительство… в журналах объявило опалу и тем, которые имея какие-нибудь сведения о заговоре, не объявили о том полиции. Но кто же, кроме полиции и правительства, не знал о нем? О заговоре кричали по всем переулкам».

Преувеличение, конечно. Но допустимое. Сам Александр Христофорович знал «о заговоре» с 1821 г. и составлял на имя императора Александра I докладную записку.

Библиотекарь гвардейского штаба Грибовский осмелился подать через него донесение на высочайшее имя: «Состоя с прошлого года членом Коренной управы „Союза благоденствия“, думал я поначалу, что радение сего общества направлено ко благу человечества и ко смягчению в Отечестве нашем тягостных порядков крепостного уклада. Однако же весьма скоро убедился, что товарищи мои, большею частью люди молодые и поверхностно образованные, видят единственным способом достижения благородных целей кровавое возмущение. Руководят ими лица высокого положения. Николай Тургенев, Федор Глинка, Муравьевы, Михаил Орлов, Оболенский, Якушкин…»

Уже поле дела 14-го Бенкендорфу довелось разбирать бумаги покойного государя Александра I. Нашел докладную записку 1821 г. Если бы тогда же задумались… Не угодно было принять.

Пророком он себя, конечно, не считал. Одна «долговременная опытность»… Теперь эта опытность подсказывала, что с прощенным поэтом все не так просто. «Этот господин известен за философа, — писал о Пушкине управляющий делами III отделения М.Я. Фон Фок, — который проповедует последовательный эгоизм с презрением к людям, ненависть к чувствам, как и к добродетелям, наконец, деятельное стремление к… житейским наслаждениям. Этот честолюбец, пожираемый жаждою вожделений… имеет столь скверную голову, что его необходимо будет проучить, при первом удобном случае».

«КОГДА ВООБРАЖАЮ…»

Не следует, конечно, одевать Бенкендорфу очки Фон Фока, у шефа жандармов имелись свои глаза. Но легко было обмануться. Ведь в донесении управляющий рисовал типичного байрониста, денди, каким Пушкин хотел казаться людям посторонним и какого нередко разыгрывал даже перед близкими друзьями, например перед князем Вяземским.

«Ты, который не на привязи, как можешь ты оставаться в России? — писал ему друг в мае, еще до возвращения из ссылки. — Если царь даст мне слободу, то я месяца не останусь. Когда воображаю Лондон, чугунные дороги, паровые корабли, английские журналы или парижские театры и [шлюх], то мое глухое Михайловское наводит на меня глухое бешенство».

«Слобода» была дана. А вот право покидать страну к ней не прилагалось. Жуковский был возмущен этим обстоятельством: «Ему нельзя было тронуться с места свободно, он лишен был наслаждение видеть Европу, ему нельзя было произвольно ездить и по России».

Почему? Пушкина, из-за юношеских стихов, которые использовались в агитации заговорщиками, считали «прикосновенным» к делу 14 декабря. Сам поэт близости с мятежниками не отрицал даже в царском кабинете. После разговора с Николаем I он получил право уехать из Михайловского, жить в Москве и публиковаться после личной цензуры императора.

В рамках названного разрешения и действовали власти. Эта тонкость обычно не учитывается, когда заходит речь об освобождении Пушкина из ссылки. Никакого полного доверия быть не могло. Двоякость оставалась обоюдоострой.

Между тем в Москве осени 1826 г. повторялась картина дорожного триумфа. Друзья наперебой спорили, у кого в самый первый раз прошло чтение «Годунова»: у Соболевского, Вяземского, Зинаиды Волконской или Веневитиновых.

Наблюдать забавы черни Пушкин не пошел. «Сегодня 15 сент[ября], у нас большой народный праздник, писал он Осиповой, — версты на три расставлено столов на Девичьем поле; пироги заготовлены саженями, как дрова; так как пироги эти испечены уже несколько недель назад, то будет трудно их съесть… но у почтенной публики будут фонтаны вина, чтобы их смочить; вот — злоба дня».

Даже император оставил во дворце мать и супругу — не женское зрелище, вдруг толпа поведет себя в лучших традициях народного гулянья? Но обошлось.

«Огромное количество людей наполняло улицы… — вспоминал Бенкендорф, — все это заставляло опасаться драк и беспорядков. Тем не менее ни единый случай не… омрачил праздник… Даже на народном празднике, устроенном за пределами города, где собралось более 100 тысяч человек, разгоряченные раздаваемым бесплатно и в огромном количестве вином… к большому удивлению иностранцев, при приближении императора народ выказывал уважение. Люди собирались и толпились вокруг него, не затрудняя его проезда, не совершая насилий и не пользуясь сложным положением и бессилием полиции с тем, чтобы обворовать или оскорбить кого-нибудь».

А вот недоброжелательный Дмитриев иначе изобразил картину: «Праздник кончился в несколько минут. Русский народ жаден и не способен ни к покойному наслаждению, ни к порядку; удовольствие для него всегда сопровождается буйством.

По первому знаку толпа бросилась на столы с остервенением; а никакая сила не удержит воли, когда не удерживает ее закон моральный и приличие. В несколько минут расхватали пироги и мясо, разлили напором массы вино, переломали столы и стулья, и потащили домой кто стул, кто просто доску в полной уверенности, что это не грабеж, потому что все это царем пожаловано народу».

Пушкин, когда ему рассказывали о событиях на Девичьем поле, удивлялся: «Как же не подрались?…Надо было подраться». В традициях деревенской свадьбы. Значит, столы ломали, но никого не убили. Чем уже следовало гордиться.

Сам Александр Сергеевич погрузился в восторженные клики старой столицы. Елена Николаевна Киселева, в девичестве Ушакова, одна из юных нимф, которым в дар приносил свое сердце поэт, вспоминала о его приезде в Большой театр: «Мгновенно разнеслась по зале весть… имя его повторялось в каком-то общем гуле; все лица, все балконы обращены были на одного человека, стоявшего между рядами и окруженного густою толпою». «Публика глядела тогда не на сцену, а на своего любимца», — добавлял Кс. А. Полевой. Он находился «на высшей степени своей популярности», — заключал Н.В. Путята. «На всех балах первое внимание устремлялось на нашего гостя… дамы выбирали поэта беспрерывно», — сообщал С.П. Шевырев.

Немудрено забыться. И Александру Христофоровичу надлежало напомнить. Хотя, видит Бог, душили другие дела.

«КАКАЯ РАЗНИЦА?»

Бенкендорф, что называется, зашивался с новым ведомством. Полным ходом шли формирование, подбор офицеров, трения с Министерством внутренних дел, вельможные кляузы. Огорчений хватало.

Вот характерный случай. Поручик П.М. Голенищев-Кутузов, адъютант Бенкендорфа по кирасирской дивизии, описал в мемуарах разговор с шефом. После учреждения Жандармского корпуса Александр Христофорович обратился к нему со словами: «Здравствуйте, господин жандармский офицер!» Юноша онемел. Потом собрался с силами и объяснил, что не может надеть голубой мундир: «Ваша служба уже известна всей России, и вы можете восстановить и облагородить этот мундир в глазах нации; мне же в моих летах (мне было 25 лет) и в малом чине невозможно начинать военную карьеру жандармом».

Что тут скажешь? Какие слова подберешь? Что офицерами жандармов назначают одних добромыслящих, отменного поведения и столь же отменного образования молодых людей? Что жалованье у них выше, а служба не в пример любопытнее, чем в гарнизонах? Но поручик уже все сказал: не хочет быть доносителем.

Однако было и другое, чего оба собеседника предпочитали не касаться. Бенкендорф знал, что его подчиненных — всего 16 офицеров III отделения — унижают и травят в глаза и за глаза. Что некоторым отказывают от дома знакомые, а с иными не здороваются родные. Например, министр юстиции князь Д.В. Дашков выставил племянника. Чтобы надеть голубой мундир, нужна была известная дерзость. А Голенищев-Кутузов, несмотря на благородные порывы, прогнулся.

Шеф жандармов мог загнать юношу за Можай: устроить перевод в такой медвежий угол, откуда не в меру щепетильный адъютант не выслужился бы до гробовой доски. Но Александр Христофорович не отличался мстительностью. Он даже не помешал поручику остаться в лейб-гвардии.

Что офицеры? Над ним самим осмелился посмеяться великий князь Константин Павлович. Вот кого Бенкендорф недолюбливал. За медвежьей бестактностью — тонкие намеки.

Князь Вяземский приводил восклицание цесаревича, впервые увидевшего шефа жандармов в голубом мундире: «Савари или Фуше?» И отзыв Александра Христофоровича: «Савари, порядочный человек». На который Константин только пожал плечами: «Да какая разница?» Вяземский пояснял: «Савари и Фуше были оба министрами полиции при Наполеоне I, причем Савари пользовался всеобщим уважением, Фуше напротив».

А Пушкин, кажется, был не против Константина на престоле. После смерти Александра I, в междуцарствие, еще до роковых событий на Сенатской, ссыльный писал П.А. Катенину: «Как верный подданный, должен я, конечно, печалиться о смерти государя; но как поэт радуюсь восшествию на престол Константина I. В нем очень много романтизма; бурная его молодость, походы с Суворовым, вражда с немцем Барклаем… К тому же он умен, а с умными людьми все как-то лучше; словом, я надеюсь от него много хорошего».

Разве Александр I был глуп? Бенкендорф мог бы многое рассказать о втором из сыновей вдовствующей императрицы Марии Федоровны. Наблюдал с детства.

Что умен, правда. Только ум у него с подвывертом. Как у покойного Павла. Больной, изощренный. К делу не приспособить.

И эта история с «Самозванцем» вся как-то связана с Константином. Но потом, потом… Пока формирование структуры. Укусы тех, кто Бенкендорфу по плечу, то есть министров. Ведь цесаревич — не его уровень. Здесь одна защита — император. Есть люди пониже, от которых зла не меньше. Хотя общество изнывает от злоупотреблений, и благонамеренные обыватели называют жандармский устав — уставом «Союза благоденствия».

Еще во время коронации Фон Фок доносил из Петербурга: «Теперь слышится со всех сторон: „Пора положить преграду грабежу и наказать взяточников“… Доносы посыпятся градом… В продолжение двадцати пяти лет бюрократия питалась лихоимством, совершаемым с бесстыдством и безнаказанностью… Ремесло грабителя сделалось уж слишком выгодным. Комиссионеры (чиновники, берущие комиссию, взяточники. — О.Е.) на все решались, все делали, ни в чем себе не отказывали… Правительству предстоит выбрать одно из двух: или допустить ужасное зло, или прибегнуть к реформе… и найти в этом средство к исправлению старых несправедливостей».

О какой реформе речь? И откуда взялся срок — четверть века? Под реформой понималось учреждение надзора, важнейшей задачей которого стала вовсе не борьба со свободомыслящими литераторами, а контроль за исполнением законодательства на центральном и местном уровнях — от министров до городничих. О чем свидетельствуют отчеты III отделения.

Уточнение «за последние двадцать пять лет» — вовсе не случайно. Оно как бы охватывало царствование Александра I, но острие критики направлено не на него. Каждый знал: за войну чиновники распоясались — стали брать «не по чину». А «война» для людей того времени охватывала не только грозный 1812 г. и Заграничный поход русской армии. Противостояние с революционной Францией началось в конце XVIII в., продолжалось в антинаполеоновских коалициях и, едва завершившись с выводом русских оккупационных корпусов из-за границы, вновь дало о себе знать полосой европейских революций 1820-х гг.

Почти четверть века внимание правительства было приковано к внешней политике. Чтобы действовать без помех, требовался внутренний мир — чиновников старались не трогать, не злить частыми проверками, не подвешивать над их головами дамоклов меч. Результатом стало ощущение «безнаказанности», о котором писал Фон Фок.

Попытки ревизовать отдельные случаи «злоупотреблений» лишь оттеняли общую безрадостную картину. В таких проверках участвовали и сам Бенкендорф, и Паскевич, за плечами которых стояли армейские дивизии, обеспечивавшие независимость от местных властей.

Вопиющее положение обусловило и характер мер верховной власти. Николай I предпринял попытку создать аппарат способный сломить сопротивление чиновников, разрушить их круговую поруку и ввести деятельность администрации в рамки закона.

3 июля 1826 г. именным указом было образовано III отделение Собственной Его Императорского Величества канцелярии, которому подчинялся Корпус жандармов. В отделении в разное время служило от 16 до 40 человек, в корпусе — более четырех тысяч (204 офицера, в том числе 3 генерала, 3617 рядовых и 457 нестроевых чинов).

Много или мало? Предполагая создать аналогичные органы, подчиненные новой революционной власти, Пестель называл 50 тысяч человек. В тот же период во Франции насчитывалось 20 тысяч жандармов, в Австрийской империи 19 тысяч. Россия держалась на одной планке с Пруссией, где на 100 тысяч человек приходилось 8 жандармов. Рядом, в Саксонии — 10, в Ганновере — более 20, в Брауншвейге — 40, в Баварии — 50.

Таким образом, представление о «всевидящем оке» и «всеслышащих ушах» отражало скорее не реальность, а субъективное мироощущение образованного человека второй четверти XIX в. При всем желании… «некем взять», как говорил покойный Александр I. Малое число жандармских и полицейских чинов упиралось в невозможность казны содержать больше. Так, в 1827 г., по сведениям III отделения, в Калужской губернии насчитывалось всего 200 полицейских. Поднатужившись, казна смогла потянуть 260 человек на приблизительно 400 тысяч жителей. Жандармских чинов служило в губернии до четырех, но их состав быстро рос и в конце царствования составлял уже 34 человека. Огромная сила! Крайней малочисленностью объяснялись и широкие полномочия «блюстителей порядка», которым не только «три года скачи, ни до какой границы не доскачешь», но и ни до каких других властей.

«ЧЕРНАЯ ТУЧА»

Малочисленность полиции, обусловленная возможностями — вернее, невозможностями — казны, объясняла постоянные упования III отделения на нравственность и религиозность народа. Только повиновение заповедям позволяло надеяться, что подданные не затопчут служителей порядка, а потом и друг друга.

Поставленные перед Корпусом жандармов задачи были для русского общества новыми. Когда последовали первые аресты в Министерстве финансов, то в Петербурге решили, что все еще продолжают хватать причастных к делу 14 декабря.

Между тем на золотых приисках, где благодаря воровству казна получала только треть от добытого, убийства проверяющих происходили регулярно. В начале царствования на западных границах Жандармский корпус вел настоящие войны с разбойничьими шайками. Жители Курляндской, Лифляндской и Витебской губерний, некогда принадлежавших Польше и не отличавшихся богатством, получали паспорта, позволявшие им попасть в более благополучные центральные районы страны, и целыми партиями направлялись грабить. Чтобы осуществлять их переброску через Виленскую губернию, необходимо было попустительство местной администрации и даже местной полиции.

Последняя была из рук вон плоха. Об этом в голос кричали жандармские донесения с мест. Тот же Бибиков в конце письма о Пушкине прямо говорил: «Я вынужден, генерал, входить с вами во всякого рода подробности, потому что вы вовсе не должны рассчитывать на здешнюю полицию: ее как бы не существует вовсе, и если до сих пор в Москве все спокойно», то сие стоит приписать милости Божией и «миролюбивому характеру» русских обывателей.

Глубоко неверна точка зрения, будто Пушкин, находившийся при Александре I под надзором полиции, как бы «перешел по наследству» к III отделению. Это были разные, подчас враждовавшие друг с другом учреждения. Тот факт, что поэта изъяли из ведения полиции и как бы частным образом отдали под присмотр Бенкендорфа, говорил о статусе бывшего опального в глазах императора.

Следили за Пушкиным, вопреки мнению советских исследователей, спустя рукава — иначе он не смог бы ни удрать на Кавказ, ни затеять роковой дуэли. Вероятно, в присмотре за поэтом не видели дела первоочередной важности. Пушкин стал неприятным бонусом — ложкой дегтя в бочке меда, под которой понималось само создание ведовства. Ведь Бенкендорф подавал проекты о введении жандармерии с 1807 г. — почти двадцать лет.

С самого начала своего существования III отделение участвовало в проверке гражданских чиновников на местах. В 1833 г. жандармский полковник А.П. Маслов сообщал из Тобольска: «Здешнее начальство… и городничий учредили за мной полицейский надзор столь явным и дерзким образом, что я не могу сделать шага из моей квартиры, чтобы не быть преследуемым. По ночам расставляются и конные надсмотрщики, дающие знать в полицию, когда я выезжаю, возвращаюсь, кто ко мне ездит и тому подобное». Собирать сведения в таких условиях было практически невозможно.

Что Тобольск? За Фон Фоком полиция следила в самом Петербурге, не выпуская на улицу. Генерал-губернаторы обеих столиц надеялись, что новое ведомство подчинят непосредственно им. В III отделении видели просто вторую полицию, заведенную правительством с перепугу после 14 декабря.

Нельзя сказать, чтобы бюрократический аппарат выразил восторг по поводу контрольных функций, которые возложила на себя канцелярия императора. Ф.Ф. Вигеля, приятель Пушкина времен южной ссылки, а в тот момент градоначальник Керчи, писал: «Разве не было губернаторов, городских и земских полиций и, наконец, прокуроров, которые должны были наблюдать за законным течением дел? Неужели дотоле не было в России ни малейшего порядка? Неужели везде в ней царствовало беззаконие? А если так, могла ли все исправить горсть армейских офицеров, кое-как набранных? Даровать таким людям полную доверенность значило лишить ее все местные власти, высшие и низшие… Вся спокойная, провинциальная, деревенская жизнь была оттого потревожена. Можно себе представить, какая деморализация должна была от этого произойти!»

Обратим внимание на слово. Оно употреблено не совсем в современном значении. В 1817 г. Бенкендорф во время одной из проверок писал Воронцову, что «наших чиновников не деморализуешь ни пехотой, ни артиллерией». Через десять лет самим фактом учреждения высшего политического надзора он этого добился. Как человеку военному, ему было очевидно, что после артобстрела противник захвачен врасплох, сбит с толку, спешно покидает неудобные позиции, в его рядах начинаются паника и хаос. Следом идет атака конницы. А Бенкендорф был лихим кавалеристом…

Но и позиция Вигеля понятна — сам гражданский чиновник, он не терпел вмешательства офицеров в систему управления. Не поладил с генерал-губернатором Одессы Воронцовым, сетуя, что из его канцелярии, где засели бывшие штабные русского Оккупационного корпуса во Франции, «решения вылетают с такой же скоростью, с которой туда влетают прошения», а сами новоявленные канцеляристы «не могут отличить докладной записки от рапортички». Мало ли что население довольно — делопроизводственный порядок «страждет».

Бенкендорфа он называл «пустоголовым», голубой мундир «одеждою доносчика, производившей отвращение даже в тех, кто его осмеливался надевать», а III отделение — «черной тучей, облекшей Россию» и не позволявшей «наслаждаться счастьем в первые годы царствования справедливейшего из государей».

Однако трудно было питать «доверенность» к «высшей и низшей» администрации после того вала жалоб, который пошел в Сенат. Они показывали степень коррумпированности чиновников, в первую очередь полицейских и судебных. Место квартального надзирателя, например, приносило ежегодно, помимо скромного жалованья, более 3 тысяч рублей дохода.

Полиция, крайне недовольная тем, что из ее состава вывели Особенный департамент, всячески старалась подмять под себя новое ведомство. Жандармские функционеры обижались и со своей стороны не щадили в отчетах ни Министерства внутренних дел, ни юстиции, где зло «видимо, но ненаказуемо». «Я поседею от этого… — рассуждал Бенкендорф накануне войны с Турцией в 1828 г. — Когда интриги превзойдут меру моего терпения, я попрошу место… во главе какой-нибудь кавалерийской части». Но оставить «интриги позади фрунта» никак не удавалось.

И вот на фоне этих препирательств явилось дело о «Борисе Годунове». Сказать, что оно было для Александра Христофоровича лишним и связанные с ним вопросы решались на колене, — значит ничего не сказать.

«ВОЛЯ ВЫСШЕГО НАЧАЛЬСТВА»

После свидания Пушкина с государем Бенкендорф, конечно, согласился приглядывать за поэтом. Кто же отказывает императору? Вероятно, генерал полагал, что с прощеным не будет серьезных хлопот. Он еще не знал, что ему вручают одну большую проблему, для занятия которой следует выделить особый департамент.

22 ноября 1826 г. Александр Христофорович направил Пушкину вежливейшее послание, в котором напоминал, что уже писал к поэту однажды, но не получил ответа. Момент исключительно важный — от него зависели дальнейшие отношения, а они были уже заранее испорчены.

«При отъезде моем из Москвы, не имея времени лично с вами переговорить, обратился я к вам письменно с объявлением высочайшего соизволения» впредь представлять все новые произведения до их обнародования «через посредничество мое или даже прямо его императорскому величеству». Из сторонних слухов Бенкендорф должен был заключить, что первое письмо дошло, «ибо вы сообщили о содержании оного некоторым особам». Несмотря на прямую просьбу императора, трагедия была читана, а письмо оставлено без ответа.

Некрасиво получилось. «Я уверен, впрочем, что вы слишком благомыслящи, чтобы не чувствовать в полной мере великодушного к вам монаршего снисхождения», — заключал Бенкендорф. Это была почти угроза.

Подчеркнутая, преувеличенная вежливость в те времена — род оскорбления. Но сам Александр Христофорович свою пощечину уже получил. Его первое письмо от 20 сентября нарочито не заметили. Оставили без ответа. А ведь Бенкендорф теперь занимал не ту должность, чтобы его обращениями манкировали.

Пушкину пришлось извиняться: «Будучи совершенно чужд ходу деловых бумаг, я не знал, должно ли мне было отвечать на письмо…» Что за игры? Письмо всегда требует ответа. Даже в наш вульгарный век. А тогда жили люди воспитанные…

Пушкин умел ясно показать, чего хочет и как себя трактует. Отсутствие ответа на письмо Бенкендорфа — жест, который обладал знаковостью. Александр Сергеевич демонстративно не замечал шефа жандармов, подчеркивая, что говорит прямо с царем. В письме Вяземскому 9 ноября рассказано именно о паре поэт — царь: «Няня моя уморительна. Вообрази, что 70-ти лет она выучила наизусть новую молитву о умилении сердца владыки и укрощении духа его свирепости, молитву, вероятно, сочиненную при царе Иване. Теперь у ней попы дерут молебен и мешают мне заниматься делом».

Если третий и возможен, то только молящий Бога за двух первых. Активная роль для него не предусмотрена. Он, как в любовном треугольнике, — лишний.

Сердце владыки действительно «умилилось», потому что, прочитав ответ поэта про чуждость деловым бумагам, Николай I писал Бенкендорфу, что «совершенно очарован Пушкиным». Человек из другого мира! А они-то, грешные, все про деловые бумаги… При этом на прямое общение с прощенным император не выходил. Хватило одного разговора.

Поэту напомнили: к нему приставлена усатая нянька, с которой отныне предстоит общаться. Чего только не говорили по поводу этой досадной фигуры, вклинившейся между царем и поэтом, «ограничивая добрые намерения первого и стесняя великий талант второго». Называли Бенкендорфа «неизбежным посредником», который предлагал Пушкину царские решения в «холодно-издевательском тоне». Особенно почему-то пеняли за вежливость посланий, как если бы шеф жандармов должен был кричать на Пушкина, топать ногами и рукоприкладствовать. Оба были светскими людьми, а значит, старались не нарушать приличий.

После второго письма, когда поэт понял, что глава III отделения от него не отстанет — такова высочайшая воля, — Пушкин извинился незнанием, недопониманием и даже тем, что ему «было совестно беспокоить ничтожными литературными занятиями… человека государственного, среди огромных его забот».

Изысканная вежливость в ответ на изысканную же вежливость. И сразу у издателей — М.П. Погодина и С.А. Соболевского — были остановлены уже отданные в печать стихи. Зачем передавал? Думал, что проскочат? Но «такова воля высшего начальства», и Пушкину «уже (очень мило, очень учтиво) вымыли голову».

Могло быть иначе? Николай I сам поставил между собой и вчерашним ссыльным «интервал» в виде шефа III отделения — как бы отодвинул его от себя на расстояние вытянутой руки.

Попробуем понять почему. Прежде всего этикетные тонкости. Государя воспитывали весьма сурово и нарушений субординации он не любил, разве только позволял их сам. В те времена не принято было, чтобы чиновник X класса, как бы того ни хотелось биографам гения, разговаривал с государем прямо. То есть через головы тех, кто стоял на служебной лестнице выше его.

Назначая для Пушкина «куратором» генерала Бенкендорфа — II класс по Табели о рангах, — император уже до невозможности сокращал дистанцию. Это был прямой путь «в чертоги». Картина «Царь — Поэт», такая привычная для сегодняшнего читателя, не существовала в сознании современников. Лишь немногие из них привыкали мыслить «поверх чинов».

Кроме того, Александр Христофорович, хоть и обладал впечатлительным, холерическим темпераментом — французским характером, как тогда говорили, — тем не менее за годы и годы службы научился себя сдерживать. Он умел быть вежлив не только когда хотел, но и когда надо.

Николай I подобной сдержанностью не отличался. Он был гневлив. И даже подчас криклив. Всю жизнь старался удерживать бурный темперамент. Раскаивался в сказанных словах. Но максимум чему научился — извиняться за свое поведение. Ценное для монарха качество, особенно если оно касалось и дежурного камер-пажа, и казака-возницы. Накричал — виноват. Простите.

Но срываться на Пушкина император, видимо, не хотел. А тот вел себя… очень свободно. Вот рассказ об их первом разговоре чиновника III отделения М.М. Потапова: «Поэт и здесь вышел поэтом; ободренный снисходительностью государя, он делался более и более свободен в разговоре; наконец дошло до того, что он, незаметно для самого себя, приперся к столу, который был позади его, и почти сел на этот стол. Государь быстро отвернулся от Пушкина и потом говорил: „С поэтом нельзя быть милостивым!“».

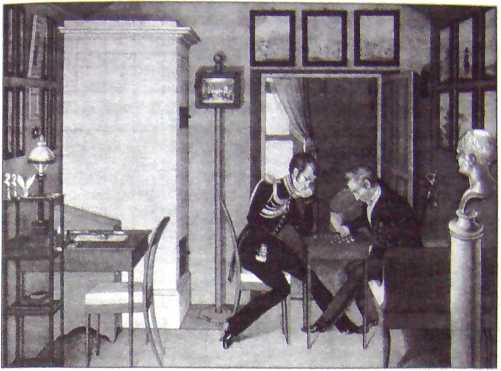

В приемной А.X. Бенкендорфа. Неизвестный художник

В приемной А.X. Бенкендорфа. Неизвестный художник

А то что? Сядет на шею?

Этот случай, приводивший в восторг поколения пушкинистов — какая непосредственность! — в глазах современников, людей с детства скованных манерами, — выглядел скандально. Шокирующе.

Показателен случай с В.К. Кюхельбекером, которого 26 октября 1827 г. перевозили в крепость Динабург. По дороге на станции Залазы кибитка остановилась, и старый лицейский друг увидел Пушкина. «Мы кинулись друг другу в объятия. Жандармы нас растащили, — писал сам Пушкин. — Фельдъегерь взял меня за руку с угрозами и ругательством. Я его не слышал.

Кюхельбекеру сделалось дурно. Жандармы дали ему воды, посадили в тележку и ускакали».

Фельдъегеря Пушкин напугал не на шутку. Тому не понравились ни поцелуи, ни разговоры друзей. Он велел другим сопровождающим везти арестанта дальше, а сам задержался заплатить прогоны. Тут «г. Пушкин просил меня дать Кюхельбекеру денег; я в сем ему отказал. Тогда он, г. Пушкин, кричал и, угрожая мне, говорил, что по прибытии в Петербург в ту же минуту доложит его императорскому величеству… и генерал-адъютанту Бенкендорфу… это тот Пушкин, который сочиняет».

После первой встречи Ф.В. Булгарин заметил, что поэт «дитя по душе». Но дети бывают и лукавыми, и капризными, и драчливыми. Когда Пушкин сказал фельдъегерю, что сам «был посажен в крепость, а потом выпущен», он не просто заврался, а искренне верил в свои преувеличения. Ссылки же на императора и Бенкендорфа имели целью запугать сопровождение Кюхельбекера.

Во время разговора с государем Пушкин сказал, что Вильгельм Карлович ему как брат. Николай I напомнил события на Сенатской, когда Кюхельбекер стрелял в его родного брата — Михаила Павловича. На следствии великий князь Михаил выступил ходатаем за Кюхельбекера, прося для него снисхождения. Благодаря его рыцарскому поступку Вильгельма Карловича не повесили. Но и смотреть на Кюхлю глазами Пушкина император не мог.

Чтобы избежать подобных сцен, Николай I и поставил перед поэтом препятствие в виде Бенкендорфа.

«ВЕНЕЦ ЗА НИМ!»

Пушкин уверял шефа жандармов, что посылает ему единственный рукописный экземпляр «Бориса Годунова», и просил вернуть. Теперь следовало ознакомиться с текстом. Но… и императору, и Александру Христофоровичу было некогда. Они скорее просматривали, чем читали.

Между тем многие места после 14 декабря звучали подозрительно.

Вот Самозванец допрашивает пленного о делах в русской столице. Тот отвечает:

Там говорить не слишком нынче смеют.

Кому язык отрежут, а кому

И голову — такая, право, притча!

Что день, то казнь. Тюрьмы битком набиты.

На площади, где человека три

Сойдутся, — глядь — лазутчик уж и вьется,

А государь досужею порою

Доносчиков допрашивает сам.

Вот бояре обсуждают порядки при Годунове, и Пушкин говорит Шуйскому:

…он правит нами,

Как царь Иван (не к ночи будь помянут).

Что пользы в том, что явных казней нет,

Что на колу кровавом, всенародно,

Мы не поем канонов Иисусу,

Что нас не жгут на площади, а царь

Своим жезлом не подгребает углей?

Уверены ли мы в бедной жизни нашей?

Нас каждый день опала ожидает,

Тюрьма, Сибирь, клобук иль кандалы.

Монолог царя Бориса, начинающийся словами: «Достиг я высшей власти», — имеет очень характерное окончание:

Ах! чувствую: ничто не может нас

Среди мирских печалей успокоить;

Ничто, ничто… едина разве совесть…

Но если в ней единое пятно,

Единое, случайно завелося.

Тогда — беда! Как язвой моровой

Душа сгорит, нальется сердце ядом,

Как молоток стучит в ушах упрек…

И мальчики кровавые в глазах…

Да, жалок тот, в ком совесть нечиста.

Сказать ли, что у молодого государя были свои «мальчики кровавые» — целых пять? И не беда, что заговорщики предполагали цареубийство. Он мучился. Хотя и считал себя правым. Поэтому крик юродивого: «Нет, нет! нельзя молиться за царя Ирода — Богородица не велит» — звучал как приговор.

Написанная за полгода до роковых событий, пьеса оказалась по ассоциациям удивительно злободневна.

Была еще одна болезненная тема — призвание на царство неправедного царя Бориса Годунова, после чего и воспоследовали бедствия Смуты. Возгласы народа: «Ах, смилуйся, отец наш! Властвуй нами!» или «Венец за ним! он царь! он согласился!» — очень напоминали разговоры времен междуцарствия.

Наследуя не прямо, а через голову цесаревича Константина, Николаи, как сам писал, «боялся быть неправильно понятым». То есть обвиненным в захвате короны. Слова изменника воеводы Басманова: «Но смерть… но власть, но бедствия народны…» — прекрасно передавали колебания кануна восстания.

После смерти Александра I Совет под давлением петербургского генерал-губернатора А.М. Милорадовича, вопреки воле покойного императора, высказался за присягу цесаревичу Константину, поскольку «нельзя распоряжаться престолом по завещанию». Эта присяга была принесена, в том числе и Николаем. Но вследствие решительных отказов Константина выехать из Варшавы и принять корону в ночь с 13 на 14 декабря Николай I прочел в Совете манифест о своем вступлении на престол. И он, и присутствующие понимали, что на другой день гладко дело не пройдет. Но выхода не было. Николай уже знал о заговоре. О многом догадывались советники.

Между Петербургом и Варшавой курсировали курьеры, везя в одну сторону мольбы либо принять престол, либо гласно заявить об отречении, а в другую решительные отказы. Ведь и Константин был осведомлен о тайном обществе.

«Я себя спрашивал, кто большую приносит из нас жертву, — рассуждал Николай о себе и Константине, — тот ли, который отверг наследство отцовское под предлогом своей неспособности и который, раз на сие решившись, повторял только свою неизменную волю и оставался в том положении, которое сам себе создал сходно всем своим желаниям, — или тот, который, вовсе не готовившийся на звание, на которое по порядку природы не имел никакого права, которому воля братняя была всегда тайной и который неожиданно, в самое тяжелое время и в ужасных обстоятельствах должен был жертвовать всем, что ему было дорого, дабы покориться воле другого? Участь страшная, и смею думать и ныне, после 10 лет, что жертва моя была в моральном, в справедливом смысле гораздо тягче».

Даже после воцарения, следствия и казней с Константином далеко не все было закончено. Его очень ждали на коронацию. В народе считали, что старший своим присутствием должен «освятить» право младшего.

Между тем цесаревич вел себя вызывающе, и для внимательных наблюдателей было очевидно: каждым следующим шагом он загоняет себя все глубже в угол. Варшавский сиделец не явился на похороны покойного императора. А это уже был скандал. Снова всколыхнулись слухи, будто старший из великих князей не признает Николая, боится ехать в Петербург, ждет ареста…

Зато Константин устроил похороны Александра I в Варшаве. Слово в слово по придворному церемониалу. Длинная траурная процессия с факелами. Сотни аршинов черного крепа. Караван плакальщиков по всем улицам города. За катафалком шел, рыдая, сам цесаревич. Потом закрытый гроб, где лежал польский мундир императора, выставили в кафедральном соборе Святого Яна для прощания, и все войско, все чины двора проходили перед саркофагом без тела. Что и кому хотел этим сказать цесаревич?

На коронацию в Москву он приехал инкогнито. 14 августа поутру ему удалось попасть в Кремль незамеченным. А кто осмелился бы его не пустить? Оставил свиту у Смоленской заставы, а сам пешком прошел через все посты. Было 11 часов утра, на мраморной лестнице ввиду свиты государь преклонил колени перед старшим братом. Это вынудило цесаревича сделать то же самое. Потом Николай хотел обнять гостя, но тот поцеловал ему руку, как подданный своему монарху. Умиленная свита утирала слезы при виде семейного согласия.

Когда в день коронации, после совершения обряда в Успенском соборе, государь подошел, чтобы еще раз поблагодарить Константина, их аксельбанты сцепились. В этом увидели знак свыше и опять уронили немало умиленных слез. На следующее утро, не прощаясь, Константин уехал в Варшаву. И уже оттуда написал бывшему адъютанту Ф.П. Опочинину: «Я отпет!»

Пьеса, повествовавшая о Самозванце, способном привести польские войска и захватить русский престол, выглядела на фоне этих событий тревожно.

«НЕ В СИЛАХ ПЕРЕПРАВЛЯТЬ»

К счастью для Пушкина, пьеса показалась слишком длинной, чтобы среди «нужных» бумаг читать еще и эту. Позднее государь все-таки ее прочел и говорил, что ему больше всего нравится беседа Годунова с сыном над «чертежом земли Московской». И недаром. Он ведь сам воспитывал царевича Александра и мог ему сказать: «Учись, мой сын, и легче и яснее/ Державный труд ты будешь постигать».

Но в 1826 г. император низложил чтение на Бенкендорфа. Тот тоже посчитал, что время государственного человека — на вес золота. Поэтому затребовал экстракт и рецензию на литературное произведение от сотрудничавшего с III отделением Ф.В. Булгарина. Сомневаться в его профессионализме не приходилось — писатель, журналист, крайне популярен, высокие тиражи.

К этому момент Булгарин еще не стал врагом Пушкина, так что его мнение — не мнение литературного недоброжелателя.

Будем считать, что он просто не пришел в восторг от «Бориса Годунова». И это вовсе не крамола. Критики, включая Вяземского, часто отзывались о детищах гения без привычного нам пиетета — они ведь не знали, что именно его вкус станет эталоном.

Булгарин не подвел Пушкина в одном важном вопросе. Заявил, что пьеса полностью благонадежна: «Дух целого сочинения монархический, ибо нигде не введены мечты о свободе». Скажем правду: критик рисковал. Он сразу отвлек внимание от идейного содержания к художественной отделке. Последняя ему не понравилась: «У Карамзина все это описано вдесятеро сильнее». Или: «Все — подражание от первой сцены до последней». И сразу вылез злополучный британский романист: «Кажется, будто это состав вырванных листов из романов Вальтер Скотта. Для русских это будет чрезвычайно интересно по новости такого рода и по отечественным событиям».

Кроме того, Булгарин отметил, что в пьесе много непристойных слов, которые непонятно как будут звучать со сцены. Пушкин же, напротив, возражал против усредненной гладкости и ратовал за то, чтобы русскому языку оставили «некоторую библейскую похабность». Однако признавал, что в «Годунове» герои «матерятся» у него на нескольких языках, стало быть, она не подойдет для дам.

Бенкендорф посчитал нужным смягчить отзыв и в декабре 1826 г. писал императору: «Это сочинение не годится для представления на сцене, но с немногими изменениями можно напечатать». Тогда же императору были переданы сделанные Пушкиным «заметки на общественное воспитание», которые Александр Христофорович назвал текстом «человека, возвращающегося к здравому смыслу».

Подобный отзыв вызвало рассуждение о событиях на Сенатской площади. «Должно надеяться, что люди, разделявшие образ мыслей заговорщиков, — писал Пушкин, — образумились; что, с одной стороны, они увидели ничтожность своих замыслов и средств, с другой — необъятную силу правительства, основанную на силе вещей. Вероятно, братья, друзья, товарищи погибших успокоятся временем и размышлением, поймут необходимость и простят оной в душе своей».

Подобно Н.М. Карамзину он видел, что «поколение, коего несчастные представители погибли на наших глазах», лишь уступило духу времени и виновато в том, в чем виноват их век. «Мы увидели либеральные идеи необходимой вывеской хорошего воспитания, разговор исключительно политический, литературу… превратившуюся в рукописные пасквили на правительство… наконец, тайные общества, заговоры, замыслы более или менее кровавые или безумные».

Каков же выход из тупика? «Одно просвещение в состоянии удержать новые безумства, новые общественные бедствия».

Вот тут император не согласился. Не мог согласиться и Бенкендорф. 23 декабря он передавал Пушкину слова государя: «… принятое Вами правило, будто бы просвещение и гений служат исключительным основанием совершенству, есть правило опасное для общего спокойствия, завлекшее Вас самих на край пропасти и повергшее в оную толикое число молодых людей. Нравственность, прилежное служение, усердие предпочесть должно просвещению неопытному, безнравственному и бесполезному». Одним словом, «умеренность и аккуратность».

Где и когда Александр Христофорович сам был «умерен и аккуратен»? С его-то любовно-боевым прошлым? Стоило министру внутренних дел А.А. Закревскому написать на шефа жандармов донос: его-де подчиненные — пьяницы и бабники, а вмешиваются в полицейские дела, — как Бенкендорф заявил императору: спросите с меня. Ведь жандармы берут пример с начальника, а он, что греха таить… «Хоть герой ты в самом деле,/ Но повеса ты вполне».

Поэтому разговор о морали с Пушкиным выходил беседой слепого с глухим. Из троих его участников — двоих прямых и третьего за кулисами — нравственностью отличался только император: не изменял жене. Пока. Но сама по себе затронутая тема была знаменательна. В традиционном обществе следить за воспитанием поставлена Церковь. В обществе европеизированном, светском, далеко ушедшем от патриархальности, эта опора не столь ощутима. А с течением времени может быть полностью размыта. С XIX в. право говорить с читателем о нравственности, воспитывать его оспаривали друг у друга литература и… карательные органы. Недаром отчеты III отделении назывались «нравственно-политическими». Трудно ли догадаться, кто победил? А вспомнить, чем это закончилось?

Между тем роль рассадника морали не подходила ни силовому ведомству, ни республике писателей. «Глухой глухого звал к суду судьи глухого».

Разговор о «Борисе Годунове» был куда предметнее. Здесь случился конфуз. Император лично полюбопытствовал: ответил ли Пушкин «по поводу заметок на его трагедию»?

Бенкендорф еще до переписки о воспитании донес до поэта высочайшее мнение: «Я считаю, что цель г. Пушкина была бы выполнена, если бы с нужным очищением переделал комедию свою в историческую повесть или роман наподобие Вальтера Скота». Места, требующие «очищения», были отмечены в тексте.

Конечно, Пушкин взвился. Он промедлил с ответом больше полумесяца, пока не взял себя в руки, и наконец выдавил: «Жалею, что я не в силах переправлять мною уже однажды написанное».

Получилось, что критический отзыв Булгарина был передан императору шефом жандармов в смятенном виде. Тот еще более смягчил, но оставил бесспорное, с его точки зрения, замечание о Вальтере Скотте. Именно оно-то задело поэта.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

Глава вторая. Царь Борис и шкловский «самозванец»

Глава вторая. Царь Борис и шкловский «самозванец» Великий реформатор — и в маленькой стране? Василий Леонов рассказывал мне, как в мае 1995 года после победоносного референдума об изменении государственной символики его пригласил к себе автор нового герба Леонид

Вставной сюжет. САМОЗВАНЕЦ ПОСЛЕ САМОЗВАНСТВА

Вставной сюжет. САМОЗВАНЕЦ ПОСЛЕ САМОЗВАНСТВА В 1877 году Генеральный консул России Константин Васильевич Клейменов узнал, что на вверенной его консульскому попечению территории проживает Prince Alexander Tzar. Сей Prince рассказывал о себе, что рос он в Сибири, что отцом его был

Глава четвертая «БИРОНОВЩИНА»: ГЛАВА БЕЗ ГЕРОЯ

Глава четвертая «БИРОНОВЩИНА»: ГЛАВА БЕЗ ГЕРОЯ Хотя трепетал весь двор, хотя не было ни единого вельможи, который бы от злобы Бирона не ждал себе несчастия, но народ был порядочно управляем. Не был отягощен налогами, законы издавались ясны, а исполнялись в точности. М. М.

ГЛАВА 15 Наша негласная помолвка. Моя глава в книге Мутера

ГЛАВА 15 Наша негласная помолвка. Моя глава в книге Мутера Приблизительно через месяц после нашего воссоединения Атя решительно объявила сестрам, все еще мечтавшим увидеть ее замужем за таким завидным женихом, каким представлялся им господин Сергеев, что она безусловно и

Глава шестнадцатая Глава, к предыдущим как будто никакого отношения не имеющая

Глава шестнадцатая Глава, к предыдущим как будто никакого отношения не имеющая Я буду не прав, если в книге, названной «Моя профессия», совсем ничего не скажу о целом разделе работы, который нельзя исключить из моей жизни. Работы, возникшей неожиданно, буквально

ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ (САМОЗВАНЕЦ) КСЕНИЯ БОРИСОВНА ГОДУНОВА. — ПЕТР БАСМАНОВ (1605–1606)

ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ (САМОЗВАНЕЦ) КСЕНИЯ БОРИСОВНА ГОДУНОВА. — ПЕТР БАСМАНОВ (1605–1606) Борису Годунову, говоря сравнительно, престол был доступнее: он вырос при дворе, умел снискать расположение Грозного, породниться с его семейством; мог постепенно, шаг за шагом приблизиться

Глава 14 Последняя глава, или Большевицкий театр

Глава 14 Последняя глава, или Большевицкий театр Обстоятельства последнего месяца жизни барона Унгерна известны нам исключительно по советским источникам: протоколы допросов («опросные листы») «военнопленного Унгерна», отчеты и рапорты, составленные по материалам этих

Глава 4 Самозванец

Глава 4 Самозванец В Хоумстеде в 70-е годы учились люди разного типа. Среди них были музыканты и актеры, неглупые люди и любители покурить травку. Фотографы. Подростки, изучающие английскую литературу и увлекающиеся различными видами искусства. Среди них были те, кого, как и

Глава сорок первая ТУМАННОСТЬ АНДРОМЕДЫ: ВОССТАНОВЛЕННАЯ ГЛАВА

Глава сорок первая ТУМАННОСТЬ АНДРОМЕДЫ: ВОССТАНОВЛЕННАЯ ГЛАВА Адриан, старший из братьев Горбовых, появляется в самом начале романа, в первой главе, и о нем рассказывается в заключительных главах. Первую главу мы приведем целиком, поскольку это единственная

Глава 24. Новая глава в моей биографии.

Глава 24. Новая глава в моей биографии. Наступил апрель 1899 года, и я себя снова стал чувствовать очень плохо. Это все еще сказывались результаты моей чрезмерной работы, когда я писал свою книгу. Доктор нашел, что я нуждаюсь в продолжительном отдыхе, и посоветовал мне

Глава VI. ГЛАВА РУССКОЙ МУЗЫКИ

Глава VI. ГЛАВА РУССКОЙ МУЗЫКИ Теперь мне кажется, что история всего мира разделяется на два периода, — подтрунивал над собой Петр Ильич в письме к племяннику Володе Давыдову: — первый период все то, что произошло от сотворения мира до сотворения «Пиковой дамы». Второй

Глава 10. ОТЩЕПЕНСТВО – 1969 (Первая глава о Бродском)

Глава 10. ОТЩЕПЕНСТВО – 1969 (Первая глава о Бродском) Вопрос о том, почему у нас не печатают стихов ИБ – это во прос не об ИБ, но о русской культуре, о ее уровне. То, что его не печатают, – трагедия не его, не только его, но и читателя – не в том смысле, что тот не прочтет еще

Глава 30. УТЕШЕНИЕ В СЛЕЗАХ Глава последняя, прощальная, прощающая и жалостливая

Глава 30. УТЕШЕНИЕ В СЛЕЗАХ Глава последняя, прощальная, прощающая и жалостливая Я воображаю, что я скоро умру: мне иногда кажется, что все вокруг меня со мною прощается. Тургенев Вникнем во все это хорошенько, и вместо негодования сердце наше исполнится искренним