Две судьбы

Две судьбы

В эти короткие, но буйные годы моей жизни произошли два сугубо личных события.

Смерть отца. Отец не был старым, умер в возрасте пятидесяти восьми лет. Но рак пробрался к нему в легкие еще за два года до этого. Уверен, причиной была скоропостижная смерть жены – моей матери, скончавшейся в 1940 году. В дни ее похорон я впервые видел отца растерянным и в отчаянии. И вскоре он начал хворать. Болезнь его в то время и не пытались лечить. Ни единого раза отец не сказал, что болен, хотя, я знал, периодически он ходил в диспансер. И не жаловался на недомогание. Всегда сдержан, немногословен, педантичен. Силы с каждым месяцем явно покидали его. Но каждый день в половине девятого отец брал свою тросточку и отправлялся на работу. Чем-то страшным для него казалось оставить работу. И уже в самые последние дни, когда он еле поднимался с постели, ему принесли какие-то бумаги, и он подписывал их лежа. Отец работал бухгалтером, и эти деловые бумаги, видимо, поддерживали в нем силы.

В тот вечер я собирался вернуть книги, которые брал читать у соседей, хотел одеться. Отец остановил меня фразой: «Подожди, завтра отнесешь». Мы были только вдвоем, и я понял, что он не хочет оставаться один. Это было так не похоже на него. Я встревожился, подошел к отцу близко и понял: он умирает.

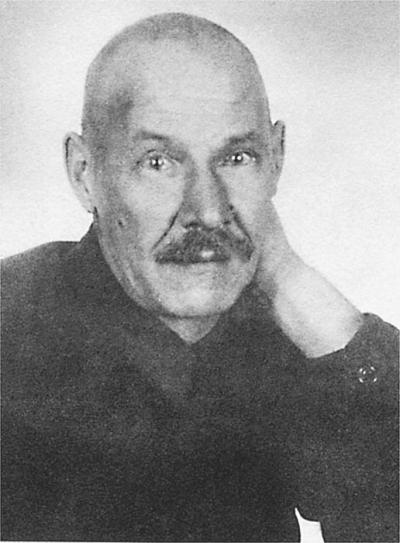

Отец Сергей Федорович Розов

За годы лежания в госпитале я нагляделся на умирающих и уже по каким-то, мне самому неясным причинам точно угадывал близкий исход. Я надолго научился по одному виду больного понимать, поправится он или отойдет в вечность. Совсем недавно мой хороший знакомый, прекрасный человек, угодил в больницу. Я навестил его. Больной был упитанный, глаза живые, речь энергичная. Но в мгновение ока я понял: он не выкарабкается. В глубине его глаз пылал испуг перед недугом, страх смерти. Он духом не сопротивлялся болезни, а отдался ей на съедение. И она в три месяца его одолела. Болезнь всегда легко торжествует победу, если дух человека сломлен, и, напротив, победа достается ей с трудом над человеком, который как бы игнорирует ее.

Рак легких пожирал отца два с лишним года, но даже от работы смог оторвать, как я сказал, за несколько дней до смерти. Врач предупреждал меня: отец ваш будет очень мучиться, такова болезнь. Нет, ни единой жалобы, ни единого стона! Только кашель и отплевывание мокроты, будто обыкновенная простуда.

Я положил книги на место и пошел на вторую половину квартиры, где жила семья брата отца – Александра Федоровича Розова, о котором я уже писал в главе «Маленькая звездочка за моим окном». Дядюшки не было дома, он ушел играть в преферанс к доктору Преображенскому (о котором я тоже писал в той же главе). Я набрал телефон Преображенского, попросил к телефону дядюшку и, прикрывая трубку ладонью, тихо сказал:

– Дядя Шура, идите домой, папа умирает.

– Почему ты так решил? – спросил дядюшка, который вчера мне говорил, что отец «еще потянет».

– Я знаю, – ответил я.

– Иду.

И через двадцать минут доктор Розов был у постели брата.

– Пустяки! – сказал дядя Шура отцу. – Здесь душно, Виктор, – обратился он ко мне, – открой дверь.

Отец как-то грустно и в то же время с оттенком юмора произнес:

– Мне теперь со всей планеты воздуха не хватит.

Я позвонил на работу жене старшего брата, который был на Ленинградском фронте. Она быстро приехала. Мы трое сидели у постели отца. У самой кровати на полу, свернувшись калачиком, спал рыжий пес Васька, которого отец подобрал где-то на улице пару лет тому назад. Говорят, собаки чуют беду. Нет, наш Васька спал спокойно. Вдруг отец приподнял голову над подушкой, обвел всех каким-то особым пристальным взглядом, задерживая его на каждом из нас, и спокойно произнес:

– Мне капут.

Повернулся на бок, положил ладонь под щеку и умер.

Я держал руку на его голове, стараясь как можно дольше ощущать уходящее тепло, и, когда лоб отца остыл совершенно, отнял ее.

Я пишу обо всем этом только потому, что меня поразила такая мужественная, такая достойная смерть человека.

Легкой жизни я просил у Бога,

Легкой смерти надо бы просить.

Легкая смерть, конечно, великое благо. Так сказать, дар судьбы. Но умереть достойно нелегкой смертью – это уже твоя личная победа. Как сейчас любим мы, люди пожилые и, естественно, со всевозможными болячками, жаловаться на свои недуги, кряхтеть, охать, говорить о них часами, расписывать всякие симптомы, с упоением делать это и дома, докучая своим детям, и в гостях за столом, и хоть на новогодней встрече. Хлебом не корми, дай поговорить о гастрите, колите, радикулите, язве желудка или двенадцатиперстной кишки, о кардиограмме, анализах, склерозе, о геморрое и даже прыщике на носу или еще на каком другом месте. Стыд и такт потеряли. И какой затаенный страх смерти в глазах, я бы даже сказал – позорный страх.

Говорят – и давно, и часто, и повсюду, – что самое дорогое у человека – жизнь. Нет ли в этом категорическом утверждении чего-то ошибочного? Значит, ради своей собственной жизни можно идти на все? И предать друга, и предать свою честь, совесть, элементарную порядочность? Почему же Пушкин и Лермонтов предпочли смерть бесчестию? И еще раньше говорили: не погань душу. Она тоже считалась дороже жизни или, видимо, даже сущностью жизни.

Мысль моя, думаю, ясна, развивать ее нет смысла. Каждый разовьет ее сам, если над ней задумается.

На другой день после похорон я уехал в Москву.

И опять произошло невероятное.

Поезд Кострома – Москва сейчас пробегает свой короткий путь за семь часов. А в те времена я ехал около полутора суток, да еще с пересадкой в Ярославле. Сижу я глубокой ночью на лавке ярославского вокзала в кишащей людской гуще. И вдруг, как сон, как видение, вижу: осторожно переходя и переступая через лежащие на полу тела, в сапогах, шинели, военной фуражке идет мой родной брат Борис, который уже давно на Ленинградском фронте и, как мы считали, возможно, в блокаде. С криком, можно сказать – с воплем, всполошившим дремавших: «Борька!» – я бросился к брату. Разумеется, ничего не зная о смерти отца, он, опять-таки по необъяснимому совпадению, получил короткий отпуск и едет домой в Кострому повидать жену, отца и меня. Напиши я такое в пьесе, нормальный, логически мыслящий зритель ухмыльнется и скажет: «Ох уж эти авторы, чего только не выдумают! Нет у них чувства реальности, знания жизни».

Когда я писал пьесу «Вечно живые», в которой Володя, попадая в дом Бороздиных, рассказывает, как его спас один солдат, а потом этого солдата убили, и этим солдатом оказывается сын Бороздина, хозяина дома, где он и ведет свое повествование, – не скрою, меня долго мучил этот эффектный драматический прием. Зритель, думал я, скажет: экий нехитрый сердцещипательный выход. И для оправдания его я дописал слова Володи, в которых он рассказывает об одном раненом из того эвакогоспиталя, где он, Володя, лежал. Раненый разыскивал свою жену, а она волею судеб, оказалось, работала няней в этом же госпитале, только на другом этаже. Уж за это я ручался. Случай взят мною из жизни и произошел в Казани, в том самом госпитале, где лежал и я.

И еще. Много-много лет спустя я ехал через Австрию в Италию. Любовался пейзажами, проплывавшими за вагонным окном. И вдруг меня что-то встревожило. Я не мог понять, почему мое спокойное элегическое дорожное настроение чем-то нарушено. И каким-то чудом вспомнил о том, что во время Первой мировой войны тяжело раненный отец был взят в плен и отбывал этот плен в Австрии. Хотя отец не сидел в лагере, а работал на ферме у хозяина и жил неплохо, все же плен есть плен. Разлуку с семьей он переживал глубоко и на этой почве почти потерял дар речи. Тоскуя, он при первой возможности покупал открытки с изображением идущих поездов.

Открыток этих было, наверно, штук двести. Он привез их с собой, когда вернулся из плена, я видел их. И да простят мне такую мистику: видимо, еще витавшие в тех австрийских краях, которые я проезжал, горе и тоска отца коснулись и меня. Если вы не читали произведения Валентина Петровича Катаева «Кладбище в Скулянах», прочтите. Там много подобных и более глубоких и сильных ощущений и мыслей.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

ИГРА СУДЬБЫ

ИГРА СУДЬБЫ Тюрьма развернулась перед Дефо своего рода лабораторией, где жесткие условия выжимали изо всякой натуры ее суть. И последний вопль осужденного оказывался иногда просто зверским. Дефо первым из литераторов присмотрелся близко и пристально к нулевому, так

Две судьбы

Две судьбы В эти короткие, но буйные годы моей жизни произошли два сугубо личных события.Смерть отца. Отец не был старым, умер в возрасте пятидесяти восьми лет. Но рак пробрался к нему в легкие еще за два года до этого. Уверен, причиной была скоропостижная смерть жены — моей

Человеческие судьбы

Человеческие судьбы Тема следующего фильма пришла сама.Несколько лет назад в Москве в Сокольниках была Национальная выставка Соединенных Штатов Америки. Среди различных ее разделов – с автомобилями, телевизорами, обувью и пепси-колой – особняком стоял павильон, на

Поворот судьбы

Поворот судьбы Летом 1937 года молодого артиста снова настигла беда — вторая атака ревматизма в сочетании с заболеванием сердца. В больнице, куда его положили, врачи вновь предрекали самый тяжелый исход. Лежал он в большой палате, где было десять больных. Лечил его врач из

Три героини, три судьбы

Три героини, три судьбы Следующим произведением Анатолия Кремера, написанным для меня после «Эспаньолы», стала «Катрин». Импульс к ее созданию появился, видимо, после одного из наших разговоров, когда я посетовала, что играть стало нечего: молоденькие героини оперетт уже

4. Род Амосовы. Судьбы.

4. Род Амосовы. Судьбы. Расскажу об Амосовых. Меня воспитала мама, но вышел я - Амосовым, а не Никаноровым. Получается: гены.Мало было интереса к прошлому. Но знал, по крайней мере, два поколения Амосовых были полукрестьяне-полурабочие. Летом - хозяйство, зимой - завод. Отец -

Судьбы

Судьбы Однажды, идя по кладбищу, Халтурин бросил взгляд на свежевырытую могилу, но сразу не придал ей значения. Лишь на другой день, проходя той же дорогой, вспомнил о могильной яме. Ее уже не было. Кто и кого похоронил здесь, когда в селе Монастырщина не осталось ни одного

Судьбы

Судьбы По прибытии в Москву Лаго был направлен в распоряжение Дальневосточного сектора ИНО. В Маньчжурии создавалась система конспиративной связи на случай широкомасштабных военных действий в Китае. Руководителем одной из нелегальных групп назначался капитан

Две судьбы

Две судьбы В эти короткие, но буйные годы моей жизни произошли два сугубо личных события.Смерть отца. Отец не был старым, умер в возрасте пятидесяти восьми лет. Но рак пробрался к нему в легкие еще за два года до этого. Уверен, причиной была скоропостижная смерть жены – моей

ДВЕ СУДЬБЫ

ДВЕ СУДЬБЫ День был морозный и ветреный. Мы с Николаем ходили на аэродром высмотреть, как охраняется горючее. Возвращались медленно, болтая о разных пустяках. Возле бывшей рабочей больницы, где размещался госпиталь для немецких офицеров, неожиданно повстречался наш

Судьбы

Судьбы Детство АдыК началу Великой Отечественной войны ее мама была главным врачом психиатрической клиники Витебского медицинского института. Отец, майор медицинской службы, со своим эвакогоспиталем отступал от Шауляя на Псков с войсками Белорусского фронта. Ада

Шутка судьбы

Шутка судьбы За столиком ресторана Мишка разговорился с профессором-психиатром. В Мишкином сердце жил журнализм: любил все испытывать сам. Упросил профессора, чтобы тот денька на три положил его в лечебницу как психа. Условился, чтоб никто из персонала не знал. Заманчиво

Судьбы

Судьбы Роден только тридцати семи лет был впервые принят на выставку. Через три года он получил медаль третьей степени. Заметьте, третьей степени! Затем последовали общеизвестные скандалы с неприятием его памятников Гюго, Бальзака и Героев Граждан. Кроме того, Роден был

Имя как код судьбы

Имя как код судьбы Сына назвали — Андрей. Почему родители выбрали ему имя отца? Про такие двойные имена-отчества существуют даже предрассудки, но родители Андрюши были от этого далеки. Можно сказать просто: наверное, очень любили друг друга и сына. Так бывает. Но имя,

ОТ СУДЬБЫ НЕ УЙДЕШЬ[24]

ОТ СУДЬБЫ НЕ УЙДЕШЬ[24] Я сидел в рабочем кабинетике одного местного коммерсанта, когда ему принесли очередной номер иллюстрированного журнала. Среди иллюстраций его было немало фотографий, изображающих многие моменты налетов на Лондон германских бомбовозов.Окончив