Режиссер и статист

Режиссер и статист

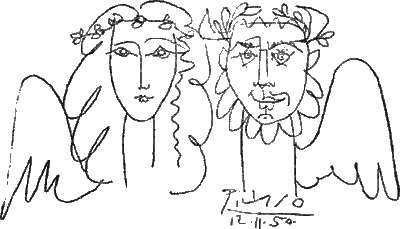

В. Пудовкин, Пикассо

В книге Ильи Эренбурга «Годы, люди, жизнь» между прочим описан и такой случай. Испуганное бурным ростом движения сторонников мира правительство Великобритании решает сорвать их конгресс, который намечено созвать в большом индустриальном городе Шеффилде. Не запретить, нет, это не в британских традициях — запрещать. Официальное разрешение на проведение конгресса дано. Сроки согласованы. Даже сдан в аренду большой зал Сити-холла, муниципалитета. Конгресс решено было именно сорвать, запретив въезд на Британские острова наиболее активным участникам движения.

Как это рассказывает Эренбург, два чиновника секретной службы изучают список советских делегатов, запросивших визу на въезд. Трудясь над списком, они идут навстречу друг другу по буквам алфавита сверху и снизу. Английская буква «пи» находится в середине алфавита. Они ее не поделили и, понадеявшись друг на друга, фамилии делегатов, начинающиеся на эту букву, не проверили. И вот из многочисленной делегации четверо, фамилии которых начинались на «п», проскочили через тонкое полицейское сито. Другие джентльмены, ведающие уже выдачей виз, механически дают им разрешение на въезд.

Так ли все это происходило, как описывает в своей книге один из участников и организаторов Движения, судить не берусь. Но это факт, что четыре визы были даны академику Палладину, прядильщице из Шуи Прохоровой, кинорежиссеру Пудовкину и мне. Все это мы узнали в самолете, несшем нас в Прагу. В тот же вечер в маленьком уютном кабачке, как бы врубленном в массив Градчанского холма, состоялось заседание организаторов конгресса. Было решено в связи с такими чрезвычайными обстоятельствами конгресс перенести в Варшаву. Там на окраине, в огромном помещении еще необорудованного ткацкого зала текстильной фабрики молодежь трудилась, чтобы превратить это фабричное помещение в зал заседаний. Обсуждался острый вопрос: как быть с теми делегатами, которые, получив визу, уже приехали в Англию и уже собираются в Шеффилде? Как их переправить в столицу Польши?

Очень поздно, а точнее, очень рано, когда солнце, выкатившееся из-за стрельчатой колокольни собора святого Витта, осветило крыши города, было закончено обсуждение кризисной ситуации. В числе прочего решено было послать в помощь британским друзьям для организации, так сказать, «воздушного моста» Лондон — Варшава двух советских делегатов, фамилии которых начинались на счастливую букву, — Всеволода Илларионовича Пудовкина и меня.

Признаюсь, от поручения этого я в восторг не пришел. Ситуация была острая. Мы уже получили известие, что великий физик Фредерик Жолио-Кюри, которому как французу для въезда в Англию и визы-то не требовалось, уже задержан агентами секретной службы и ему отказано в британском гостеприимстве. Было над чем поразмыслить. Я повесил нос. Зато мой товарищ по намечавшемуся путешествию был в полном восторге.

— Это же страшно интересно! — воскликнул он, вдохновенно сверкая своими умными выпуклыми глазами. — До сих пор мы только слышали «Скотланд-ярд», «Интеллидженс сервис», а тут… нет-нет, мой юный друг, тут мы увидим глазами, что это такое. Чудесно, прелестно!

— Но в этой игре могут быть и проигрыши.

— Чепуха. Все беру на себя. В этой операции я, как и при первом нашем знакомстве, режиссер-постановщик, ну, а вы по-прежнему статист. Да, да, да! И увидите, какой великолепный приключенческий фильм мы с вами поставим на этом материале, мой юный друг, — не хуже «Потомка Чингис-хана»…

«Юный друг» — это, очевидно, как и «чудесно и прелестно», было в те дни его присловием, ибо разница в годах у нас была всего лет десять — пятнадцать. Что же касается роли статиста, то и для этого было свое объяснение. Кто же не знал у нас, да и во всем мире этого замечательного художника. Его «Конец Санкт-Петербурга», «Потомок Чингис-хана» к тому времени обошли уже все мировые экраны. Но у меня с этим славным художником, с которым мы как следует познакомились только в самолете по пути в Прагу, были давние и особые отношения.

Ряд сцен фильма «Мать», и в том числе великолепно отснятые эпизоды разгона казаками рабочей демонстрации, снимались у нас в Твери. Я был тогда студентом. Жили мы весьма скудно. На призыв проворного администратора картины, предложившего нам в этой сцене изображать избиваемую толпу за три рубля в день, мы горячо откликнулись. Профком даже договорился с дирекцией, что на дни съемок нас будут освобождать от занятий, взяв с нас слово, что это не отразится на академических успехах.

И вот настала волшебная пора. С раннего утра, облачившись в подходящую одежду и соответственно подмалевавшись, мы, студенты, выходили на весеннюю улицу. Слушали режиссерские наставления, старались их выполнять. Гонимые казачьей конницей, которую изображали знакомые нам ребята из кавалерийской школы имени Коминтерна, мы бежали к волжскому мосту, и те из нас, кому хотелось получить не трешку, а пятерку, с ходу плюхались в грязь под ноги кавалерийских коней и пластались на весенней, покрытой жидким навозом мостовой.

Пудовкин стоял на кухонном столе и командовал в жестяную трубу:

— Начали!.. Пошли!.. К мосту, к мосту, какого черта! Падайте, пластайтесь по земле, падайте!

Не помню точно, по каким именно обстоятельствам, кажется, из-за того, что в те дни студенты коллективно конструировали радиоприемник, мне нужна была не трешка, а именно пятерка. Я самоотверженно бросался в навозную жижу, слушая цокот копыт перескакивавших через меня коней. Человек с жестяной трубой в фуражке, перевернутой козырьком назад, заметил эту мою старательность. В час выдачи мзды он оказался рядом с нами и, когда мы получили синенькие пятерки размером в конфетную обертку, тряс нам руки:

— Чудесно, прелестно. Благодарю от имени искусства. Спасибо, юные друзья…

Очень он мне тогда запомнился, большеглазый, с худым аскетическим лицом, с этим своим «чудесно и прелестно» и «юные друзья». Оказавшись его соседом по креслу в самолете, я напомнил ему ту давнюю весну и свои самоотверженные броски в навозную жижу. Это его нисколько не удивило. Он даже сделал вид, что узнал меня. Не выходя из своей обычной возбужденно-трагической манеры, он с хорошо разыгранным удивлением воскликнул:

— Так это были вы?.. Как вы бросались в грязь! Чудесно, прелестно! У вас здорово получалось. Может быть, в вас погиб большой актер. А? — И при этом выпуклые глаза его весело блестели…

И вот теперь, два с лишним десятка лет спустя, нам с ним лететь в Лондон с весьма щепетильным поручением, которое не казалось мне ни чудесным и ни прелестным.

В хмурый, слякотный день мы ходим по перрону пражского аэровокзала. Всеволод Пудовкин, Александр Фадеев и я. Ходим, нетерпеливо поглядывая на небо, ожидая, когда появится на нем авиалайнер британской компании «БЕА». Как всегда, за границей Фадеев одет с подчеркнутой элегантностью: отлично выглаженный плащ перехвачен поясом, широкая, на французский манер замятая шляпа. А в руках у него хозяйственная сумка, какие в Москве называют «авоськами». В сумке несколько свертков, обернутых бумагой со штампом фирменных продовольственных магазинов. Из пакета победно торчат аппетитно поджаристые роглики, из другого высовывает нос копченая колбаса. «Авоська» эта как-то особенно не монтируется с фадеевским обликом.

— …Английские друзья — великолепный народ, отличные организаторы. Их не надо учить и, спаси бог, поучать. Поучение не терпит ни одна нация, а английская в особенности. Вы просто офицеры связи. Помните пословицу: «Умный любит учиться, а дурак поучать», — говорит Фадеев, перекладывая «авоську» из одной руки в другую. — Ваша задача убедительно выступить на собрании делегатов, съехавшихся в Шеффилд, разоблачить нехитрую провокацию и убедить их лететь в Варшаву, ну и… Передайте английским друзьям эту «авоську». В ней, так сказать, путевки из Лондона в Польшу. Но… словом, постарайтесь, чтобы в нее не совали нос таможенники. Понимаете?

Что тут было не понять! Мне не раз доводилось бывать на Британских островах. С английской секретной службой я был знаком не только по полицейским романам. Пудовкин тоже жил в Англии, знал англичан, имел там много знакомых и друзей в кинематографическом мире. Но, в отличие от меня, он пришел от этого поручения в восторг: чудесно, прелестно.

— Саша, ты можешь положиться на моего юного друга и на меня.

Он взял из рук Фадеева «авоську» и, когда самолет прилетел, поднимался по трапу, легкомысленно размахивая ею. Заняли свои места, разделись. Отдавая учтивейшему стюарду пальто и шляпу, Пудовкин вместе с ними отдал ему и заветную «авоську».

— Всеволод Илларионович… — с ужасом прошептал я.

— Спокойно, мой друг, спокойно. Я режиссер, вы — статист. Так значится на титрах нашего сегодняшнего фильма. — Он потребовал у стюарда английский журнал и преспокойно углубился в разгадывание какого-то кроссворда. — Не вертитесь, не оглядывайтесь на вешалку… Лучше назовите популярное слабительное из пяти букв.

Так же спокойно, легкомысленно сдвинув на бок шляпу, он явился в таможенный зал британского аэродрома, где на рундуки уже бросали наши чемоданы. Очевидно, здесь было известно о необходимости особо тщательного досмотра тех, кто прибывает на шеффилдский конгресс. За спиной таможенников, неторопливо и умело открывавших чемоданы и опытным глазом, бегло, но точно просматривавших их содержимое, маячили какие-то неприметной внешности люди, которые в процессе досмотра участия не принимали. Наши чемоданы были тщательно перерыты, обшарены даже карманы парадных костюмов — все было уже положено на место. И вдруг таможенный офицер показал на сетку, лежавшую у ног Пудовкина.

— А что тут?

Признаюсь, при этом вопросе я облился холодным потом. Но Всеволод Илларионович пренебрежительно бросил сетку на досмотровый рундук.

— Здесь? — переспросил он, сделав ужасные глаза, и зловещим голосом ответил таможеннику: — Здесь атомная бомба. Мы с моим юным другом завтра будем взрывать Букингемский дворец. — При этом он отщипнул кусочек румяного роглика и стал преспокойно его жевать, доброжелательно улыбаясь.

И, к удивлению своему, я увидел, как в свою очередь заулыбался таможенный офицер, как передал он фразу Пудовкина своим коллегам, как те тоже в свою очередь заулыбались, а потом без долгих разговоров фиолетовым мелком поставили галочки на наших чемоданах.

Великое мастерство художника-человекознатца, которое до сих пор я знал лишь по фильмам, победило и тут. Ну что ж, как говорят артисты, он не выходил из образа.

Полтора часа мариновали нас в комнате для сомнительных иностранцев, якобы для того, чтобы уточнить некоторые детали в оформлении наших паспортов. Подсел какой-то тип, сказавшийся делегатом, недопущенным на конгресс. На скверном русском языке начал ругать английское правительство, английские законы и даже бедного ни в чем не повинного Георга VI. Пудовкин спокойно перелистывал журналы, предоставляя мне отмахиваться от этих таких примитивных провокаций. Заветная «авоська» висела на вешалке над его шляпой.

Было уже очень поздно, когда мы наконец вступили на британскую территорию. Мокрый ветер бросал горстями липкий снег прямо в лицо. Под ударами этой противной мокрой метели, как оказалось, уже более полутора часов ожидала нас толпа английских сторонников мира с плакатами и приветственными транспарантами, раскисшими от непогоды. После всех мытарств два советских делегата, фамилии которых начинались на счастливую букву «пи», оказались в их дружеских объятиях.

Нас бережно отвезли куда-то на окраину и разместили в микроскопической гостинице в крохотном двухкоечном номере. Бросили горсть жирных пенсов в автоматическую газовую печку, которая за эту сумму должна была обогревать нас до утра. И все заботы и опасения как-то забылись в этом тепле человеческого добра. Потом с нами остался один из встречавших, белокурый человек с чеканным профилем античного воина. Ему мы вручили заветную «авоську», предварительно, правда, изъяв из нее румяные роглики и копченую колбасу, которые оказались нам очень кстати.

Прощаясь, он предупредил:

— Вы в Великобритании и не в самую удачную для дела мира пору. Не удивляйтесь, если заметите, что за вами следят. Просто не обращайте внимания.

Мы последовали этому совету и не стали обращать внимания, хотя уже с первого же завтрака в нашем скромнейшем отеле, где снова утром пришлось кормить увесистыми пенсами газонагревательные автоматы, мы заметили исключительное внимание к нашим скромным персонам двух благопристойных по виду англичан. Один из них был пожилой, почтенный, с великолепно уложенным косым пробором на голове — Благородный Отец, как определил его Пудовкин. Другой, толстый, лысый, похожий на актера Хенкина, комик — согласно его же определению. Они не мешали. Нет, и не надоедали — боже сохрани. Но мы все время чувствовали их присутствие. Понемножку с этим чувством мы свыклись, как свыклись и с серо-бурым мглистым воздухом английской столицы. Просто перестали их замечать, ибо ничего противозаконного не делали, а наши встречи, беседы и выступления — все это не нарушало ни одной буквы британских законов.

На уик-энд мы были приглашены за город к давнему доброму другу Пудовкина — одному из организаторов Движения — литератору, мастеру кино, близкому родственнику одного крупного финансового деятеля страны. Нам сообщили, что на вечере этом будут парламентарии, видные религиозные деятели и не исключено, что и члены кабинета. Посоветовали соответственно приодеться.

Смокинг, крахмальный жилет великолепно облекли Всеволода Илларионовича. На мне все это, вероятно, выглядело, как хомут на корове. Но ничего не попишешь: чего не сделаешь во имя мира на земле. В отличном настроении вышли мы из гостиницы, у подъезда которой нас ждала на этот раз весьма респектабельная машина. Мой агент, похожий на Хенкина, топтался у подъезда и, когда мы появились, сделал вид, что изучает товары на витрине табачного магазинчика. Благородного Отца не было.

Всеволод Илларионович беспокойно огляделся:

— А где же мой?

Сели в машину, назвали адрес. Но Пудовкин посмотрел на часы:

— Нет, погодите, ехать нельзя. Если Благородный Отец нас прохлопает, его ждут крупные неприятности.

— Всеволод Илларионович, ну какое нам с вами дело до агентов английской секретной службы?

— Сэр, — холодно ответил он. — Прошу не забывать: вы статист, а я режиссер. Ведь мы, мой юный друг, встретимся с парламентариями, может быть, с кем-то из членов кабинета. А он прохлопал. Представляете, как ему за это всыпят. Могут уволить. Без пенсии… Нет-нет, он пожилой человек, у него, наверное, семья, дети, внуки. Давайте пять минут подождем.

Ждем, смотрим на часы. Проходит минута, три, пять, десять.

— Всеволод Илларионович, опаздываем.

Ничего не ответив, он выскакивает из машины, подбегает к Комику, что-то ему бурно говорит, потрясая кулаком. Тот делает недоуменное лицо. Он не понимает. Пудовкин, весь охваченный своим добродушным гневом, тычет пальцем в циферблат часов. Возвращаясь в машину, он с треском захлопывает дверцу.

— Уф, могу сказать, как некий древний римлянин: «Я сделал что мог, пусть больше сделают могущие». И если эту старую шляпу выкинут с работы, мы с вами повинны не будем. — Помолчал. Фыркает от смеха. — А мы-то с вами думали: Шерлок Холмс… Лоуренс Аравийский… «Интеллидженс сервис». Нет-нет, запаршивела британская секретная служба.

На следующий день мы в Шеффилде. В большом зале заседаний Сити-Холла, или, по-нашему, Городского совета. Идет бурное заседание тех Сторонников мира, которым повезло так же, как и нам, советским делегатам, фамилии которых начинались на счастливую букву «п». Председательствуют попеременно виднейший британский ученый профессор Джон Д. Бернал и достопочтенный Хьюлетт Джонсон — настоятель знаменитого собора в Кентербери — Дин Кентерберийский, как почтительно зовут его англичане, — величественный старик с седыми волосами и юношеским румянцем на лице. В президиуме целый парад знаменитостей, европейских, азиатских, заокеанских: ученые, литераторы, профсоюзные вожаки, артисты. И в центре всей этой плеяды маленький, смуглый, быстрый Пабло Пикассо и худощавый, нервный Всеволод Пудовкин. Я так и не узнал, были ли они знакомы до этого или как-то быстро сблизились, понравились друг другу. Научились даже бойко объясняться на какой-то странной смеси английского, французского и русского языков.

Пабло Пикассо на трибуне. Это сенсация. Рой репортеров обступает его. Сверкают молнии блицев, жужжат киноаппараты.

Метр достал из кармана листок величиной в полстранички, бегло прочел текст речи и сунул его в карман. Толпа подхватывает его, несет на руках, и все поют по здешнему обычаю: «Он наш хороший парень, он наш хороший парень». Говорят, что этой песней встречают тут даже короля. Пудовкин среди тех, кто его несет, даже, как мне показалось, командует этой восторженной толпой.

Потом автобусы везут нас в гостиницу. Везут долго, что-то около часа. Пикассо и Пудовкин оказываются рядом. На той же смеси языков ведут оживленный разговор, который до прибытия в гостиницу не кончается и продолжается уже после ужина перед горящим камином. Я было скромно напомнил своему режиссеру, что, дескать, не пора ли на боковую, завтра рано вставать. Он сердито сверкнул выразительными своими глазами.

— Вы не знаете, что такое Пабло Пикассо! Это не человек, это явление. Нам чудовищно повезло — быть с ним рядом.

Пудовкин в ударе. Сегодня он хорошо выступил. Его горячо встретили. И с «воздушным мостом» Лондон — Варшава, кажется, дело начинает налаживаться.

— Гениальнейший субъект, — подытоживает он свой разговор с Пикассо. — Талант так и прет из каждой клетки… Как я завидую вам. Умираю от зависти. Как это вам повезло!

А повезло мне действительно здорово. После ужина я подарил художнику только что вышедшую в Париже «Повесть о настоящем человеке». Потом подал ему цветную открытку с его знаменитым голубем, изданную в Англии, и попросил поставить на ней автограф. Он брезгливо посмотрел на открытку, с отвращением разорвал ее: «Халтурщики! Так переврать цвета». Выхватил из кармана листок со своей речью, быстро, почти молниеносно нарисовал на ней великолепного турмана с мохнатыми ногами. Вывел дату: 12. II. 1950 год. Поставил свою всемирно известную подпись. Добавил печатными буквами по-русски: «Пикассо». С двумя «с». И пошутил:

— За семьдесят лет я ни разу не писал своих речей.

Это первая написанная. Вы будете единственным обладателем этого литературного памятника.

Мохнатый хохлатый турман был, как нам показалось, нарисован одной линией, одним точным движением пера.

— Как это вам удается?

И тут славный метр открыл для нас страницу своей биографии, которую мы не знали. Он рос в семье учителя рисования. Учителям в Испании живется нелегко. Жалованья едва хватало, чтобы скудно прокормить семью. И вот отец брал у торговца писчебумажными товарами заказы на разрисовку рождественских и пасхальных открыток. Обычно он набрасывал контуры, а маленького Пабло заставлял дорисовывать и раскрашивать. Чаще всего это были голуби, которых так любят за Пиренеями. Голуби всех пород. Мальчик почти механически повторял одни и те же рисунки.

— Я могу рисовать голубей с завязанными глазами, — сказал Пикассо и действительно мгновенно нарисовал пальцем на запотевшем стекле гостиницы какого-то хохлатого голубя уже другой породы.

Так мы узнали, как родился тот самый белый голубь, который в те дни уже облетел все пять тревожных континентов земли, стал символом нашего Движения.

— Вам нравится его творчество? — спросил я Пудовкина.

— Как вам сказать… Далеко не все. Но он великий мастер. Он ведь может рисовать, как сам Леонардо.

— А Герника?

— Герника — это здорово. Герника — это, так сказать, запечатленный кошмар. Но как бы он мог рисовать и сейчас, если бы работал, скажем, в манере своего голубого периода.

Свой последний день на Британских островах мы провели на вечеринке у профессора Джона Д. Бернала. Знаменитый физик, как оказалось, обитал в ту пору в мансарде своего института, помещавшейся на верхнем этаже ветхого шестиэтажного здания. Шляпы и пальто бросали прямо на какие-то физические машины, на модели кристаллов. В комнате со скошенным потолком, где мебели не хватило, сидели прямо на полу. Но это был расчудесный вечер. Он походил на студенческий междусобойчик: пели, танцевали, в каком-то эмалированном ведре варили терпкий глинтвейн, пили его из химической посуды, заедали крохотными сандвичами, которые тут же с помощью гостей сооружала очаровательная ассистентка профессора.

В финале этого во всех отношениях необыкновенного вечера Пикассо взял кусок лабораторного угля и, засучив рукава, начал рисовать прямо по штукатурке скошенной стены. Маленький, смуглый, длиннорукий, похожий на быструю обезьянку, он, казалось, забыл обо всех окружающих. И комната, которая только что, как казалось, готова была рассыпаться от веселого шума, наполнилась благоговейной тишиной.

И в тишине этой мы увидели, как на стене вырисовывался фас Бернала, затем стала появляться очаровательная головка его ассистентки, готовившей тут же свои микросандвичи. Затем Пикассо увенчал их обоих венками. Напоследок приделал им ангельские крылышки. Посмотрел. Поставил дату: 12. II. 50 года. Подписал, бросил уголь и многозначительно вытер руки о штаны.

Всем участникам вечеринки показалось, что они присутствовали при каком-то удивительном волшебстве. Волшебство искусства. И хотя рисунок был шуточный, сам художник не скрывал радости и от своей удачи, и от того впечатления, какое эта его удача произвела на присутствующих.

На следующий день, провожаемые большою шумною толпой, мы заняли свое купе в лондонском экспрессе. Мы на диване рядом с Пудовкиным, Пабло Пикассо напротив со своей женой — молодой, стройной женщиной, с холодным, точно мраморным, античным профилем, таким всем теперь знакомым по множеству вариаций рисунка женщины-голубки.

Поезд шел, игнорируя станции и полустанки. Выехали затемно, чтобы пораньше поспеть в Лондон. Ну конечно же перед отъездом никто не позавтракал. Но когда стюард выдвинул стол и подал завтрак, все мы уже дремали, укачиваемые пульмановскими мягкими рессорами. К завтраку никто не притронулся. По своей привычке вести дневник я достал записную книжку и стал заносить в нее самое интересное, что наблюдал за последние дни. Углубившись в это занятие, не поднимал глаз, а когда поднял, увидел, что художник тоже не спит.

Каким-то хищным, прицеливающимся взглядом он уставился в лицо Пудовкина, сидевшего напротив него. Смотрел на него долго, пристально, потом вдруг легко вскочил на диван, бесшумно, осторожными движениями взял с полки самый пестрый и яркий букет. Засучил рукава, стал обрывать лепестки цветов и класть их на столе кучками: красные, розовые, синие, желтые, фиолетовые. Заметив, что я слежу за ним, сделал запрещающий знак: молчи, мол, ничего не спрашивай, не мешай.

Потом, так же ловко расстелив на столе бумажную салфетку, он стал хватать из кучек цветные лепестки и ногтем большого пальца придавливать к полотну салфетки: то красные, то желтые, то синие. При этом огромные черные с кофейным отблеском глаза его так и метались от бумаги к лицу Пудовкина и обратно. Я понял, рисует. Рисует необыкновенным способом, используя краски цветочных лепестков. Заинтересовавшись, потянулся через стол, попробовал увидеть, что у него там на бумаге. Он грубо оттолкнул меня и продолжал работать.

Признаюсь, я даже обиделся. Не очень приятно, когда тебя вот так без всякого предупреждения толкают в лоб. Но художник в этот момент, как мне кажется, ничего не видел, кроме своей модели. Пудовкин спал, как ребенок, приспустив нижнюю губу и аппетитно при этом посапывая. Руки художника, волосатые руки, так же жадно продолжали хватать лепесток за лепестком, а глаза, большие, черные, в эти минуты я их назвал бы даже хищными, продолжали следить за мирно спящей моделью и за тем, что рождалось на невидимой мне бумаге.

Где-то на подъезде к Лондону, когда колеса уже грохотали на стрелках, Пикассо бросил работу, рукавом смахнул с салфетки крошки раздавленных цветов, стряхнул и повернул лист ко мне. Я просто ахнул. Передо мной был портрет Пудовкина в виде известной русской иконы Спаса Нерукотворного. Причем портрет, выполненный в реалистической манере, я бы сказал, проникновенный портрет, на котором, хотя глаза героя были закрыты, а нижняя губа немного отвисла, мой режиссер был воспроизведен с точнейшей психологической характеристикой. Его беспокойная, ищущая душа. Его энергичная творческая натура. Его холерический характер и, если так можно выразиться, его оптимистический трагизм — все это было отражено на бумажной салфетке с помощью раздавленных цветочных лепестков.

Пудовкин проснулся, увидел портрет, был поражен, удивлен, потрясен — все это вместе. Дома на родине существовало немало портретов этого виднейшего деятеля кино — и живописных, и скульптурных, и фотографических. Но такого портрета он еще не видел. Поразился, стал умолять автора подарить ему этот маленький шедевр.

Пикассо был непоколебим: нет-нет, он сделает еще один портрет мосье Пудовкина. Тушью, сангиной, углем — чем угодно, ну так, как он, скажем, сделал портрет Ильи Эренбурга. Этот он ему не отдаст. Это первый опыт. Ему в первый раз довелось работать такими красками. Красками природы. Этот портрет он оставит себе. Да он уж никому, кроме автора, и не нужен. Завтра краски высохнут, и портрет превратится в лист перепачканной бумаги. А автору он дорог. Он в первый раз проэкспериментировал этот способ.

Пудовкин просил, умолял, даже со свойственной ему экспансивностью вставал на колени. Не помогло. Экспресс уже замедлял ход. За окнами пестрела огромная толпа, встречавшая на этот раз, увы, не нас, а Пабло Пикассо. Художник и его жена вышли из вагона, их обоих и даже их чемоданы толпа подняла и понесла на руках к выходу.

Мы с Всеволодом Илларионовичем остались на пустом перроне, и с нами два друга из Движения Сторонников мира, пришедшие проводить нас до отеля. Уже на ходу нам сообщили, что все ол райт, «воздушный мост» Лондон — Варшава действует. Первая партия делегатов уже переброшена на континент. Варшава наши действия одобряет. Через два дня там открывается конгресс. Передали приветы от Жолио и от Александра Фадеева. Я искренне радовался. Всеволод Илларионович рассеянно ронял: «Чудесно, прелестно!» Но мысленно, как мне кажется, он был еще в «мастерской» Пикассо, которой волей случая на этот раз было вагонное купе.

Ну, а я в эту поездку сделал для себя на всю жизнь вывод, что при хорошем режиссере-постановщике приятно и интересно быть даже статистом и что в общем-то все действительно чудесно и прелестно.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

Профессия: режиссер

Профессия: режиссер Неприятные часы после неудачной премьеры, четыре часа ночи, заснуть невозможно, с ознобом вспоминаешь каждую мелочь. Нелепый спектакль, нелепо выходил кланяться, отчужденные лица знакомых. Больно думать, что в скольких местах сегодня тебя будут

Режиссер

Режиссер Ему приписывают чрезмерную гордыню. Но таким ли уж он был гордецом, как говорят? Заявление Ибн Арабшаха, будто бы Тимур не переносил, если чья-то голова оказывалась выше его головы, несомненно, достоверно. Гордыня? Сознание того, кем он являлся? Политика? Надлежит

МОЙ РЕЖИССЕР РОММ

МОЙ РЕЖИССЕР РОММ Прекрасная киноактриса, жена и друг Михаила Ильича Ромма, Елена Александровна Кузмина, репетировала в Московском театре-студии киноактера в маленькой пьесе Бернарда Шоу «Как он лгал ее мужу». Я был ее партнером. Это были мои первые робкие шаги на

Режиссер кино

Режиссер кино 1981 г. «За шкуру полицейского» («Pour la peau d’un flic»)1983 г. «Неукротимый» («Le

Актер — режиссер

Актер — режиссер И мы начали снимать кино. Я быстро собрал команду. К счастью, фильм получился, были замечательные отзывы. Он до сих пор, до сегодняшнего дня периодически раз в неделю идет по разным телевизионным каналам.Забавный эпизод, связанный с этим фильмом, возник

СТАТИСТ

СТАТИСТ Граф де Баррас, назначенный новым командующим французским флотом, 8 мая 1781 года прибыл в Америку с радостным известием: в Вест-Индию направляются 26 линейных кораблей, восемь фрегатов и 150 транспортных судов под командованием адмирала Франсуа Жозефа Поля де Грасса.

Режиссер смеется

Режиссер смеется В начале 50-х годов знатоки партийной эстетики мучительно бились над животрепещущей проблемой. Где, спрашивали они, где в нашем процветающем обществе, созидающем коммунизм, найдут наши писатели драматические конфликты? В условиях капитализма, с его

Режиссер за рулем

Режиссер за рулем Первый показ «Черного Петра» состоялся в маленьком просмотровом зале Пражского киноклуба, куда пришли старые работники «Баррандова», их жены, зубры киноиндустрии, тенденциозные критики и валютчики. Я сел было в зале, но как только фильм начался, удрал.

Лемешев – режиссер

Лемешев – режиссер Режиссер-постановщик Сергей Яковлевич Лемешев. Для любителей оперного театра появление афиши с такой надписью было неожиданностью. Знаменитый певец, кумир публики выступил как постановщик спектакля.Это произошло так же внезапно, как первое

Я режиссёр

Я режиссёр Весной 2013 года мне впервые пришлось выступить в новом качестве. Я поставил в «Арт-Партнёре XXI» спектакль «Сосед на неделю, не больше!» по пьесе французского драматурга Клемона Мишеля «Сосед на неделю». Друзья давно уговаривали меня это сделать, но как-то всё

Мой режиссер

Мой режиссер Моим первым главным режиссером, сыгравшим в превращении меня в артиста важнейшую роль (если не считать, конечно, институтских лет, когда со мной возились, не жалея времени, сил и душевного тепла, Вера Павловна Редлих и Август Лазаревич Милованов), был Валерий

ЧТО ТАКОЕ РЕЖИССЕР?

ЧТО ТАКОЕ РЕЖИССЕР? Весной 1922 года, когда еще был жив Е. Б. Вахтангов, уже несколько месяцев не покидавший постели, в одно из воскресений на утренний спектакль (шли чеховские одноактные пьесы) к нам в студию неожиданно пришел Константин Сергеевич. Не помню точно повод, по

РЕЖИССЕР-ОРГАНИЗАТОР

РЕЖИССЕР-ОРГАНИЗАТОР — Подведемте итог нашей беседе о завтрашней репетиции. Никаких речей перед репетицией вам говорить не надо. Два-три слова я скажу сам за вас, как руководитель постановки. Прежде всего режиссер должен уметь создать для актера верную обстановку не

X. СОБИНОВ-РЕЖИССЕР

X. СОБИНОВ-РЕЖИССЕР Рос и завоевывал симпатии демократического зрителя молодой Художественный театр. Одну за другой великолепно, по-новому свежо и доходчиво ставил лучшие оперы русских композиторов частный оперный театр Мамонтова. И только казенно-бюрократическое