Глава 9 МОЯ ВОЙНА

Глава 9

МОЯ ВОЙНА

Для нашего военного факультета 1937–1938 годы, да и первая половина 1939-го, были веселыми и беззаботными. Мы стреляли из винтовок и пулеметов, изучали оружие, тренировались во многих видах спорта, соревновались, ездили в зимние и летние лагеря, участвовали в альпиниаде, занимались в школе инструкторов альпинизма — и все это в здоровом, дружном коллективе сверстников, друзей. Высокая стипендия давала материальную независимость. Что еще нужно молодому человеку для счастливой жизни? Ну, конечно, женское общество.

В другом флигеле института располагалось общежитие студенток института… Правда, в отличие от нынешних старшеклассниц, наши подруги были недотрогами, вели себя весьма достойно, но романов было предостаточно. Более серьезные отношения у меня и моих братьев были со скучающими по ночам в Заречье женами чекистов.

Борьбу, которая явилась причиной перехода в институт физкультуры, мне пришлось забросить из-за того, что нужно было сдавать нормативы по прыжкам с трамплина (фото 62), игре в хоккей с мячом (а я еле стоял на коньках). Три раза в году мы участвовали в парадах: ноябрьском, майском и в день физкультурника. На подготовку к ним тоже уходило много времени.

Большой объем часов в учебном плане уделялся военным предметам, так как мы должны были получить необходимые для командиров взводов и рот знания и навыки. Мы изучали уставы строевой, боевой, караульной и гарнизонной службы, штыковой бой, самозащиту без оружия, материальную часть стрелкового оружия, тактику и прочие премудрости, то есть готовились к будущей неминуемой войне.

Мы с увлечением и полной верой распевали при ходьбе в строю слова беззаветного, восторженно-глуповатого марша Буденного: «Ведь с нами Ворошилов, первый красный офицер. Сумеем кровь пролить за СССР!», авиационного марша, где «вместо сердца — пламенный мотор», или «враг, подумай хорошенько прежде, чем идти войной. Наш нарком товарищ Тимошенко — сталинский народный маршал и герой!», или еще: «и на вражьей земле мы врага разгромим малой кровью, могучим ударом» и прочее, и прочее…

Боже, какой я был щенок и дурак! У меня была мечта, с которой я никогда и ни с кем не делился. Наша квартира была еще на Красной площади в помещении нынешнего ГУМа; иной раз я бывал там, потому не исключалось, по моему мнению, возможность встретиться со Сталиным. Почему-то я представлял его вместе с Ворошиловым, как на известной картине, где они вдвоем прохаживаются в Кремле. И вот я, увидев эту парочку, беру под козырек, делая равнение на них, печатаю шаг на полную ступню, приветствую моих богов. Если в стране был культ, то в нашей семье Сталин был истинным Богом. В моих мечтах Сталин, естественно, обращает на бравого курсанта внимание… Дальше в доверительной беседе я говорю ему, как мы все его обожаем, только надо быть немного помягче со своими людишками…

Одним словом, совсем как поручик Ромашов в купринском «Поединке», который в мечтах, на параде, смял следующий за ним строй солдат…

Для того чтобы осуществилась моя заветная мечта, у меня были все необходимые данные: перешитая аккуратно по голове буденовка, сшитые в академии Фрунзе специального, царского фасона сапоги и хороший строевой шаг, который мы разучивали на плацу в два темпа. «Делай раз — делай два!» А ведь мне шел двадцать первый год. Я опаздывал в умственном развитии относительно нынешних ребят лет на пять.

У нас были отличные воспитатели: начальник факультета полковник Соколов, начальник курса майор Турыгин. Были и тупицы — вроде куратора нашей группы, старшего лейтенанта Бердникова, который говаривал: «По тумбочках и по шкафах соблюдай порядок», или: «Антипов уехал, а теперь „еть“, то есть „ехай“ за ним». Но и он не портил общего, радостного настроя. Наоборот, все его высказывания и словечки брались на вооружение и «по тумбочках», «еть за ним» пользовались большим успехом.

Хочется рассказать и о добрых людях, выдающихся специалистах, обучавших нас спортивным дисциплинам. Спортивному массажу нас учил профессор Иван Михайлович Саркизов-Серазини, который к тому же был еще и писателем; легкой атлетике — рекордсмен по прыжкам с шестом, будущий профессор Николай Озолин; фехтованию — знаменитый боец на эскадронах полковник Тимофей Климов; борьбе — столь же знаменитый Алексей Катулин; прыжкам в воду — чемпионка Серафима Блохина и много других, не столь известных, прекрасных педагогов.

Не менее колоритными были учившиеся одновременно с нами в институте студенты, составлявшие цвет тогдашнего советского спорта. Это были многократные чемпионы Союза и будущие победители международных соревнований гимнасты Галина Ганекер и Сергей Лаврущенко, который в день физкультурника выполнял на Красной площади «меты» на «коне», боксеры Николай Королев (будущий партизан) и Лева Теймурян (погиб на фронте), легкоатлетки Татьяна Севрюкова и Галина Зыбина (будущая олимпийская чемпионка), мои приятели, борцы Константин Коберидзе (первый абсолютный чемпион СССР), Леонид Дзеконский, штангист Серго Амбарцумян, побивший рекорд немецкого тяжеловеса Мангера, и много других, которых я сейчас и не вспомню.

Конечно, спортивные результаты того времени не могут идти в сравнение с сегодняшними достижениями. Например, рекордная сумма Амбарцумяна в троеборье 437 кг может вызвать улыбку у непосвященного человека, когда он узнает, что недавно Алексей Тараненко установил рекорд в двоеборье равный 475 кг (ориентировочно, результат в троеборье был бы свыше 700 кг), несравним рекорд Н. Озолина 4 м 26 см с 6 м 12 см Сергея Бубки.

Идеологизируя спорт, коммунистическая партия и советское правительство уже тогда стремились блеском олимпийских наград заслонить от взоров международной общественности язвы беспощадной внутренней политики государства. Это определило приоритетное значение спорта, в жертву которому была принесена физическая культура, то есть здоровье населения.

Учились вместе с нами и герои — жертвы будущей войны. Ближайшей подругой моей будущей жены была Вера Волошина (фото 63) — вскоре ставшая командиром партизанского отряда, в котором сражалась Зоя Космодемьянская. Вера разделила участь Зои, и лишь много позже посмертно ей присвоили звание Героя Советского Союза, о ней была написана книга и в ее честь названа улица в Кемерово, откуда она была родом, а потом и в других городах. Героем Советского Союза стал мой однокурсник Боря Галушкин… Впрочем, большинство моих сокурсников погибло, не оставив после себя заметного следа.

Конечно, все мы знали, что живем в преддверии большой войны. К этому нас готовили не только песни, лекции, пресса. По многу раз нам прокручивали патриотические фильмы «Александр Невский», «Чапаев», «Иван Грозный», «Котовский». Целые фразы оттуда переходили в наш лексикон. Все диалоги Чапаева с Петькой мы знали наизусть и без конца повторяли.

В одном из фильмов той поры в японской подводной лодке акустик японец обращается к капитану японцу и говорит ему на ломаном русском языке: «Гаспадина капитана, слышна шум мотора». Используя подобные нелепости, один из наших слушателей Бортников выдумал тарабарский язык, на котором он, когда опаздывал преподаватель, взобравшись на трибуну, читал нам «лекции».

К тому времени на военный факультет прислали группу китайских слушателей. До командования дошел слух, что по-китайски умеет говорить Бортников, и его назначили к ним командиром. Никакие его объяснения о том, что он не знает ни одного слова по-китайски, не принимались во внимание. Ему ответили: «Все утверждают, что вы умеете говорить по-китайски». Истина все же выплыла наружу при встрече Бортникова с китайцами, и их куда-то перевели.

В этой связи вспоминается анекдот: англичанину, немцу, русскому и грузину предложили подготовиться для сдачи китайского языка и спросили у них, сколько на это потребуется времени. Англичанин попросил три года, немец, узнав об этом сроке, сказал: «Немцы более устремлены и аккуратны, и мне достаточно будет два года», русский на вопрос о сроке ответил: «Как прикажет партия и правительство», а грузин поинтересовался: «А кто будет принимать экзамен?»

Бортников требование «партии и правительства» не осилил, как впрочем, и все мы не осилили ничего из тех требований за семьдесят три года, но такова была наша жизнь: партия назначала своих представителей не только министрами, номенклатурными директорами, но и поэтами, да и сейчас мы ушли недалеко. Ведь в конце советского периода нашей истории получилось так, что именно коммунистическая партия, боровшаяся с буржуазией и чуть не победившая весь белый свет, выделила из партийно-комсомольской среды мелких функционеров и назначила их миллиардерами-собственниками всего бывшего народного достояния. И бог знает, отрешимся ли мы когда-нибудь от этой глупости…

Однажды на воскресных танцах в зале института я увидел свою будущую жену. Это была девушка ростом в 172 см, которая могла бы претендовать сегодня на звание «мисс Россия», впрочем, у нее не было вульгарной развязности нынешних красавиц. Она обладала неброской северной красотой, которая от долгого созерцания становится все более привлекательной. Звали ее Шура Горемычкина. Ее избрал в качестве модели для ваяния известный скульптор И. Д. Шадр, большое фотографическое панно с ее изображением в форме парашютистки украшало павильон СССР на выставке в Париже (фото 64), ее помешали на верхнюю ступень четырехэтажной пирамиды на параде в День физкультурника на Красной площади. Мой сын Сергей написал о своей матери стихи, опубликованные в журнале «Знамя»:

Читала, радовалась, пела,

Росла и крепла со страной.

С живой Волошиной сидела

За школьной партой за одной.

Ты все парады начинала.

Вручала Сталину цветы.

И ты всегда собой венчала

Из физкультурников торты.

Такая преданность и сила

Была в твоем лице простом.

Что даже Мухина слепила

С тебя колхозницу с серпом.

На танцы бегала в пилотке.

Платочек синий был мечтой.

И танцевали патриотки

Лишь под оркестр духовой…

Впрочем, занятый своими делами, я не уделял ей большого внимания, чем, видимо, привлекал ее больше других поклонников.

Как оказалось, она была дочерью погибшего в ссылке крестьянина из села Горицы Кимрского района. История была самая тривиальная: ее отец Сергей Иванович (фото 65, 66), женившись на крестьянке, выделился от отца своего и построил совместно с друзьями маслобойку.

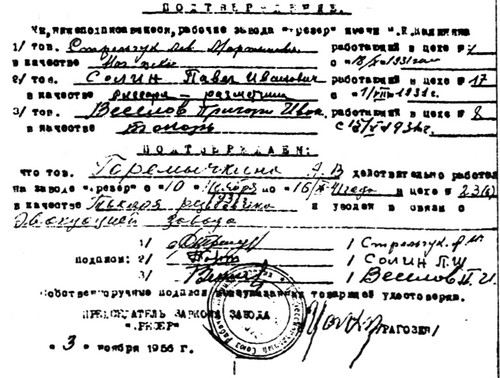

В начале коллективизации, за владение этой маслобойкой, мой тесть был признан кулаком, отправлен на Беломорканал, там заболел, был списан со стройки, вернулся домой и даже был восстановлен в избирательных правах(!) (фото 67, 68).

Однако вскоре он был опять арестован, отправлен в Казахстан и там умер, прислав прощальную открытку (фото 69, 70).

Многие из моих родных встретили свой смертный час в этом краю…

Мать моей будущей жены, Анна Васильевна, выгнанная из родного дома с малой дочерью, из села Горицы Тверской губернии пешком отправилась в Москву, где жил ее брат Петр. Анна Васильевна устроилась на завод «Фрезер» в инструментальный цех, со временем получила малюсенькую комнату.

Дочь ее стала заниматься спортом. В пятнадцать лет Шура Горемычкина установила рекорд СССР в толкании ядра для своего возраста, потом стала бегать на короткие дистанции и 80 метров с барьерами, где имела неплохие успехи (фото 71, 72).

Перед самой войной она показала в последней дисциплине мастерский результат, но было уже не до оформления звания мастера спорта.

Такова краткая история жизни Шуры, которую я в честь отчима стал называть Сашей. Но тут я забежал вперед — до нашей женитьбы еще три года.

Летом 1939 года, после подписания пакта Молотова-Риббентропа, всех нас, слушателей военного факультета, послали на подготовку резерва. Я попал в Белую церковь, где учил призванных из запаса ползанию по-пластунски, штыковому бою, перебежкам и строевым премудростям.

Подтверждение о работе на заводе «Фрезер» им. Калинина

После успешного присоединения к СССР Западной Украины и Западной Белоруссии прошел общий парад советских и немецких войск. А мы после окончания подготовки резервистов вернулись в институт для продолжения учебы. К началу осени «наглые финны» стали обстреливать советские пограничные заставы. В газете появилась карта, где наше правительство предлагало финнам за небольшую территорию Карельского перешейка, но включающего их второй по величине город Выборг, большие просторы тундры и вечной мерзлоты. Но финны не пошли на такой обмен. Естественно, их следовало проучить, и Ленинградскому округу было приказано приступить к военной операции по присоединению к СССР новых территорий.

Финны давно предвидели такой оборот дела и соорудили на случай войны линию Маннергейма, о которую расшибались наши части. Искренне желающих сражаться с финнами оказалось много. Добровольцем на эту войну направился мой друг, многократный чемпион СССР по французской борьбе Григорий Пыльнов, подавали рапорты и наши слушатели. Ближе к зиме всех курсантов собрали и поставили задачу готовить батальоны лыжников-добровольцев.

Меня командировали в Смоленск. Подразделение комплектовалось личным составом и материальной частью, то есть лыжами, волокушами и оружием. Лыжи прибывали новые, их надо было по технологии тех лет смолить. Это делалось так: лыжу нагревали паяльной лампой (форсункой) и по мере ее обжига смазывали растопленной смолой, чтобы она потом не впитывала влагу. То же самое нужно было делать и с волокушами. Но паяльных ламп не было, лыжи прибыли с опозданием, командир части меня торопил и я решил попробовать обжигать и смолить лыжи на костерке. Эксперимент удался. Я собрал командиров рот и взводов и провел с ними инструктаж. После чего мы в два дня сожгли к чертовой матери половину лыж. Этот кошмар я не мог остановить, так как был приказ — спешить.

А выглядело это варварство так: разжигался большой костер и, если стоявшие непосредственно в первых рядах еще как-то контролировали степень обжига, то задние ряды просовывали лыжи между ног впереди стоящих и попросту их сжигали. Вскоре я выяснил, что «лыжников» среди добровольцев практически не было. Крепления были мягкие, лыжи разъезжались, люди падали на небольших кочках. Вскоре прибыла новая партия лыж, половину из которых опять сожгли.

На исходе декабря был подан эшелон, пришел срок грузиться и ехать на фронт. Но тут мы с Финляндией подписали мирный договор.

Все спешили, готовились к следующей, большой войне и было принято решение выпустить наш курс досрочно. В январе 1940 года, сдав государственный экзамен по штыковому бою, я получил звание старшего лейтенанта с годом выслуги до капитана. Местом службы я выбрал (привилегия «выбирать» полагалась мне как окончившему курс «с отличием») город Орджоникидзе и направился туда в качестве начальника физподготовки во вновь организуемое училище связи.

Формировались три батальона курсантов, которые располагались в разных районах города. Работы было много: приобретение инвентаря, сооружение гимнастических городков и полос препятствий. Для обучения штыковому бою мною было заказано большое количество деревянных ружей, на концах которых были закреплены теннисные мячи.

Ах, этот штыковый бой! В XVIII веке великий Суворов в «Науке побеждать» провозгласил: «Пуля — дура, штык — молодец!». Но с тех пор во всех армиях мира вооружились нарезным оружием, пулеметами, а мы все не оставляли идею Бородинской битвы, когда «сошлися в кучу кони, люди…». Конечно, солдата, овладевшего штыковым боем, психологически легче поднять из окопа, но многим ли приходилось добежать до врага, у которого и штыка-то нет, и падали, и падали, сраженные пулями из «шмайсеров», обученные нами штыковому бою бойцы. И сколько наших солдат полегло на полях Великой Отечественной на одного немца? Идут годы, а соотношение погибших все увеличивается: 3 на одного, 4, 5, 6, 7…

Уже позже, находясь в ссылке в Казахстане, я обучал «фэзошников» нехитрым штыковым премудростям. К нам подошел раненый авиационный капитан. Он оказался инспектором. Поглядев на наши упражнения, он со страшной злобой обрушился на меня. Особенно его разозлило, что уколу штыком, как того требовал НФП (Наставление по Физической Подготовки), я учил детей в два темпа: «показать укол», на что винтовку следует послать вперед, пока левая рука, удерживающая цевье, не будет выпрямлена, и затем следует команда: «С выпадом коли!»

— Ты хоть видал живого немца-то? — кричал на меня летчик. — Так он и будет ждать тебя с твоим выпадом! Пустякам учишь, капитан, глупостям!

Теперь-то я понимаю, почему его так разозлила команда: «С выпадом коли!» Но тогда я с ним вступил в спор, доказывая, что учу точно по «наставлению по физической подготовке Рабоче-крестьянской Красной Армии».

Так мы поначалу и воевали! Ворошилов да Буденный, «с выпадом коли!» да «шашки вон»…

Однако вернемся в Орджоникидзе. Нужно было инструктировать командиров взводов, контролировать, готовить команды. Но, конечно, первое и главное дело — футбол. Престиж училища, да только ли училища, района, города, наконец — государства. В Орджоникидзе кроме нашего училища было еще два пехотных и пограничное, и на футбольные матчи обязательно являлись начальники и весь командный состав.

Как и во все времена, молодые офицеры ухаживали за девушками, пили водку, благо она стоила 6 руб. 5 коп., а хинкали по 10 копеек (при окладе 850 рублей). Ходили мы на танцы в парк на берегу Терека, который назывался «Трек». Я еще занимался борьбой в Доме Красной Армии (ДеКа).

Предвоенная атмосфера нас нисколько не беспокоила, ибо была совершенная уверенность в том, что «когда нас в бой пошлет товарищ Сталин и первый маршал в бой нас поведет» «на вражьей земле мы врага разгромим малой кровью, могучим ударом» и т. д. и все будет в порядке. Шапкозакидательство в нас была вбито крепко.

Поехав на повышение квалификации в Ростов, я встретил там известного борца, чемпиона СССР Виктора Соколова, который включил меня в сборную команду Округа. Я выиграл первенство области и вернулся в Орджоникидзе.

К тому времени у меня во всех батальонах уже были физруки. Один из них, Иванченко, прибежал ко мне с сообщением о том, что командир батальона полковник Курчин велел ему вместо обычной утренней зарядки форсировать с батальоном Терек. Полковник очень гордился тем, что служил с Котовским и имел орден Боевого Красного Знамени — это была весьма редкая в то предвоенное время награда.

Я тут же позвонил полковнику и сказал ему, что запрещаю Иванченко участвовать в этом преступлении. Полковник на это сказал: «Я вам покажу, кто командир в батальоне!» Я тут же побежал к начальнику училища, весьма интеллигентному человеку, генералу Яковлеву. Он меня встретил вопросом: «Что вы там наговорили полковнику Курчину?» Разговор по телефону еще шел… Доложив ситуацию, я попросил генерала, чтобы он своей властью запретил это опасное дело. В начале лета Терек — бурная река. В районе лагерей имеются перекаты. Не все курсанты умеют плавать, и не избежать трагической развязки.

Генерал сделал мне замечание за личный звонок к полковнику, но идею с переправой запретил.

Однако полковник не оставил своей глупой затеи. Он приказал майору, начальнику инженерной службы, найти брод и натянуть через Терек канат. Бедный майор надел дурацкий костюм для переправ и полез в воду. Это резиновое изделие представляло собой штаны и сапоги, объединенные в одно целое со спасательным кругом. К этому нелепому сооружению прилагались два весельца. Ни до, ни после я больше не видел подобного нелепого одеяния. Думаю, этот костюм смертника создали в том же самом КБ, где много лет спустя сконструировали скафандры, в которых замерзли и утонули большинство членов команды подводной лодки «Комсомолец». Во всяком случае, результат был столь же трагичным — несчастного майора перевернуло на быстрине, он ударился головой о камни, захлебнулся и на глазах у всех офицеров и дурака-полковника погиб.

Прошло полвека, а конструкционные недоработки и неисправности и последующие нелепые объяснения остались такими же — плот не сработал, клапан заело, капсула проржавела, трубка лопнула… а матросы, подводники и солдаты гибнут в мирное время. Видно, все еще жив «курилка» — полковник и его прямые последователи, и немало у них идей, как поэкспериментировать над живыми людьми.

Отслужив год, я вернулся на время отпуска в Москву. Оба мои брата женились: Миша на сокурснице Вале Ермаковой из Лыткарино, а Бичико — как я уже сказал, на дочери комиссара чапаевской дивизии, Бичико разъезжал по всему миру со Шверником, и так тщательно его охранял, что день службы ему зачитывался за три.

Я проводил отпуск между Москвой и Заречьем, отдыхал, развлекался.

Контакты нашей семьи со Сталиным по-прежнему были хорошими. В Заречье приезжал Яша со своей супругой. Он поступил в артиллерийскую академию и был в звании лейтенанта.

Яша привез малокалиберный револьвер. Мы стреляли в цель. Когда очередь дошла до меня, я после очередного выстрела стал взводить курок той же рукой, в которой держал оружие, курок соскочил с большого пальца и произошел непредвиденный выстрел. Второй раз, и опять при Яше, и с его оружием!

Однажды Александр Яковлевич привез незнакомого молодого человека. Держался он заносчиво, еле поздоровался. «Дядя Саша, — спросил он, — где у Вас вертушка?» «Ваня, проводи Васю в спальню», — сказал отчим. Мы поднялись на второй этаж. Он набрал номер и довольно долго ждал, потом сказал в трубку:

— Ты что, все дрыхнешь?

Потом, обратившись ко мне, грубо спросил:

— А ты чего стоишь?

Я вышел. Мама сказала, что этот Вася сын Сталина.

«С кем же он говорил, — подумал я, — неужели с отцом?»

Однажды ночью позвонил Сталин — он искал Васю. Оказывается, по Васиной просьбе Александр Яковлевич куда-то его отвез, а тот все еще не вернулся домой. Александр Яковлевич ночью поехал в Кремль.

Продукты и вино из Заречья, по-прежнему, отправлялись в Кремль — к сталинскому столу. Мать чувствовала себя вполне легализированной, хотя за прошедший год многие наши привычные посетители исчезли, в том числе и многие работники НКГБ, которые регулярно пользовались коттеджами Заречья.

За два дня до отъезда на службу в Орджоникидзе напомнила по телефону о себе Саша Горемычкина. Мне ужасно надоели все мои мимолетные дамские похождения, и я предложил ей завтра же пойти и расписаться. На другой день состоялась почти походная свадьба, и я уехал на службу в Орджоникидзе уже женатым человеком.

Перед отъездом Миша подарил мне патефон. Саша стала плакать и просить, чтобы я его с собой не брал.

«Вот я и женился!» — подумал я.

Уезжая, я, конечно, не подозревал, что вижу маму в последний раз. Вернувшись в Орджоникидзе, я «забыл», что уже женат, и продолжал холостую жизнь. Работа мне нравилась, в марте 1941 года мне присвоили очередное звание «капитан», и, пожалуй, в то время я был в Красной Армии одним из самых молодых офицеров в этом звании.

В июне меня вызвал генерал и сказал, что дал на меня положительную характеристику для назначения инспектором физподготовки Северокавказского округа — я был самым старшим по званию и имел специальное образование. Меня вызвали в округ и назначили начальником учебной части сборов повышения квалификации начальников физподготовки округа. Сборы проводились в Новочеркасске, где нас и застала война. Все вернулись в свои части.

Первым порывом всех была подача рапорта об отправке на фронт. Генерал Яковлев отбыл из училища. Новым начальником стал полковник, изменилось штатное расписание училища, и большинство моих подчиненных физруков из училищ отправили на фронт, но меня оставили. Двое — Ложкин и Лобов — в течение месяца были убиты. Иванченко вернулся раненый.

В начале войны распространялись самые невероятные слухи: «Конница Буденного прорвала фронт и идет на Берлин». Все были уверены в нашей скорой и безусловной победе. Однако люди уезжали на фронт, а возвращались похоронки.

В июле 1941 года неожиданно ко мне приехала жена. Получив телеграмму из Москвы «Выезжаю тогда-то. Саша», я сразу и не сообразил, что это едет ко мне моя жена. Подумалось: «Кто это — Саша?» Прошло полгода после нашей свадьбы (фото 73). Навалилось столько событий, да и холостяцкие связи не прерывались. Чтобы определиться, по приезде, я сразу сказал ей, что если ее интересуют мои здешние похождения, то я готов ей все рассказать, если же ей это не интересно, то пусть она не слушает, что будут рассказывать «доброжелатели».

А рассказывать было о чем и кому. Орджоникидзе в то время был небольшой городишко. В нем размещалось четыре военных училища, в центре, на площади Коста Хетагурова, рядом с театром располагался ДК, и офицеры играли весьма заметную роль в жизни обывателей. В городе было множество военных городков и общежитий — убогих жилищ для холостых и семей среднего офицерского состава. Каждый шаг офицера «на сторону» прослеживался наблюдающими глазами их праздных жен.

Я был молодым и холостым старшим лейтенантом, а потом и капитаном из Москвы, и был единственным, кто, кроме генерала, имел в гарнизоне военный костюм с брюками навыпуск. Иногда я носил отлично сшитый штатский костюм с широчайшими бортами. Любой успех у местных дам был постоянным предметом пристального внимания соседок, мужья которых, как колодники, были прикованы к своим взводам и ротам. А ревнивому и памятливому женскому взгляду было за что зацепиться. Однажды я стал ухаживать за эвакуированной из западной Белоруссии полькой, которая работала в булочной. Она хотела иметь от меня ребенка (а возможно, она уже была в положении и пыталась сделать меня отцом ее ребенка задним числом). Потом эта полька стала подругой какого-то лейтенанта, который не прочь был на ней жениться. Но вдруг меня вызвал генерал и предупредил, что надо быть разборчивым в знакомствах, поскольку женщина, с которой я общался, оказалась польской шпионкой.

Одним словом, репутация у меня была такая, что однажды, когда я попросил у соседки спичек, ее муж тут же заподозрил меня и стал нарываться на скандал. Пришлось его усмирять в коридоре.

Частенько я выпроваживал моих посетительниц через окно, потому что в коридоре дежурили любопытные соседки. Чем хуже становилась моя репутация, тем больше обнаруживалось претенденток посетить мою зачуханую комнату-пенал. В подобных же пеналах жили и семейные офицеры. Поэтому мои опасения и предупреждения жене имели под собой основание.

Но на чужой роток не накинешь платок, и полученные со стороны сведения расстраивали мою жену.

К великому сожалению, наша семейная жизнь с молодой женой сразу же не заладилась. В сексуальной сфере молодые люди редко встречают холодных женщин, они взаимно не интересуются друг другом. Целомудренность и стеснительность моей жены мне казались нарочитыми, глупыми и оставляли неудовлетворенным. Моей ошибкой было то, что я не смог разбудить в ней женщину, не ввел ее в мир сексуальных наслаждений нежностью, а просто взял ее так, как это делал обычно. Возможно, этим я предопределил ее будущую холодность. Это была наша общая беда. Потом всю долгую совместную жизнь мне приходилось находить партнерш, которые своим темпераментом компенсировали мою неудовлетворенность женой. Во многих случаях это бывали и ее подруги. Конечно, теперь, когда мне за семьдесят, я знаю, что, возможно, сам был повинен в ее фригидности. Но знания эти, увы, несколько запоздали.

Молодая жена, любовные приключения — вот что занимало меня в начале того военного лета. Мои декамероновские настроения можно оправдать только тем, что начавшаяся война, особенно в первые недели, в далеком от фронтов городе Орджоникидзе — из-за общего шапкозакидательского настроения — вовсе не представлялась мне тогда Великой войной.

Вскоре, распрощавшись с прифронтовой Москвой, с помощью Александра Яковлевича к нам приехала моя теща Анна Васильевна, мудрая, работящая женщина, ставшая надолго скрепляющей силой нашей семьи. Никакой связи с родными у меня не было. Как оказалось впоследствии, Миша отправился на фронт, а Валя, его жена, вместе с мамой были отправлены отчимом в Куйбышев, куда эвакуировали государственные учреждения и организации. В июле у Вали родилась девочка Елена, а в ноябре 1941 года мама была арестована.

В преддверии нового года меня вызвал на определенный час начальник НКГБ Северной Осетии — это Александр Яковлевич придумал способ связаться со мной по чекистскому телефону. Разговор был обыденный: «Как здоровье, как дела?» Я спросил о маме и Мише. Он ответил: «Миша воюет, мама в Куйбышеве с Валей». На том разговор и закончился. Думается, Александр Яковлевич хотел узнать, не дотянулась ли уже и до меня рука Берии, а может быть, отчим хотел «прикрыть» меня, защитить своим именем перед местными органами. Его подлинные намерения остались для меня тайной.

Я развил кипучую деятельность в деле ускоренной подготовки курсантов всех четырех училищ к отправке на фронт. Помимо обычного режима дня — зарядки и занятий по физической подготовке, у нас в училищах постоянно соревновались по фехтованию на деревянных ружьях, сдаче нормативов ГТО. Череда привычных советских праздников не прерывалась и во время войны. Я готовил к праздникам массовые представления на стадионе, где каждый батальон представлял свою программу, а промежутки заполнялись перестроениями и маршами, и выступлениями отдельных групп акробатов. Особенно часто я организовывал эстафеты связи, куда включались наведение телефонной связи, передачи по радио, группы бегунов в качестве пеших посыльных, перевозка эстафеты на велосипедах, повозках или верхом и пр.

В армии организовывать такого рода массовые мероприятия — одно удовольствие. Надо только толково написать приказ и не забыть ни одной мелочи — сколько, когда и куда доставить мотоциклов, машин, лошадей и повозок, когда и где разместить походные кухни и приготовить пищу, на кого и что конкретно возлагается, кто несет персональную ответственность за подготовку (обычно комиссары батальонов). Приказ подписан, а дальше все идет как по маслу. Мне оставалось только на мотоцикле двигаться вдоль праздничных трасс и следить за порядком.

Помнится, еще за год до войны, совместно ДК и я организовали альпиниаду, и группа наших курсантов взошла на Казбек.

Помимо этого у каждого батальона была своя футбольная команда, своя полоса препятствий для подготовки курсантов и тренировки сборных команд.

Генерал Яковлев и начальник штаба майор Белышев всегда меня поддерживали и не скупились на благодарности, однако новое командование училища связи, к которому я был приписан, явно не симпатизировало мне.

Прошел год войны. Вдруг меня вызвали в округ и заявили, что я уволен из армии за плохую работу. Возвратившись, я обратился к начальнику. Он ответил: «Я недоволен вашей работой. Мы проиграли матч 1-му пехотному училищу». На мои возражения, что по многим показателям мы превосходим всех в гарнизоне, он сказал, что говорить не о чем — я уже уволен из рядов армии, и мне надо стать на учет в военкомате.

Ничего не понимая, я обратился в военкомат, где мне выдали военный билет, а в пятой графе написали «немец». На мои возражения мне показали положение, где было написано: «в сомнительных случаях национальность определяется по материнской линии».

«Сомнительные обстоятельства — это когда отец неизвестен, а не когда война с Германией», — возразил я. После долгих споров было написано «армянин», а в скобках «мать немка».

Тем временем немецкие войска взяли Ростов, и училище эвакуировалось.

Этот проклятый национальный вопрос всю жизнь висит надо мной как дамоклов меч. В ряде европейских стран и в США национальность определяется по месту рождения. Тогда я, как Маяковский, «по рождению — грузин». Владимир Даль считает, что человек принадлежит к той нации, на языке которой он думает. Тогда я — русский. Евреи определяют национальность по матери, тогда я немец, по отцу же я — армянин. Но еще в детстве, когда мы с братом были на даче в армянской деревне Узумлар, нас вздули местные пацаны, считая нас русскими, так как мы не умели разговаривать по-армянски. Летом 1953 года, после ареста Берии, я был в Москве, ехал на речном трамвае в Фили. Тогда два пьяных человека по усам и акценту признали во мне грузина и грозились выкинуть за борт: «Всех вас, сволочей, следует утопить!»

А в конце перестройки и демократизации на своей родине я не имею права купить квартиру или землю — по национальному признаку я армянин.

Из Красной же Армии меня уволили как немца.

Эта пресловутая советская «дружба народов» преследует меня всю жизнь!..

И вдруг радость! Нежданно-негаданно проездом в Орджоникидзе оказался мой брат Миша. Он очень возмужал и, несмотря на общий «драп», в котором поневоле принял участие, был уже в звании инженер-капитана. Миша был совершенно уверен в грядущей победе над врагом. У него было предписание ехать по военно-грузинской дороге и провести в Тбилиси формирование новой воинской части. Никаких сведений о ситуации, сложившейся с родными, он не имел, не знал даже о рождении собственной дочери. Был он с тремя товарищами, очень спешил и на другой день уехал. Это было мое последнее свидание с братом.

В годовщину войны у нас с Сашей родился первенец сын, которого мы назвали в честь моего брата Мишей. Я пошел в военкомат, чтобы получить какую-то справку. Военкомат готовился к эвакуации. Мне тут же вручили предписание направиться в Хасавюрт на формирование. Так через полтора месяца я опять стал капитаном, и тут обнаружил, что моя теща, чтобы кормить нашего первенца, обменяла мою офицерскую шинель на дойную козу.

Согласно предписанию, я отбыл на железнодорожную станцию Хасавюрт, где встретил полковника, к которому обратился. Это оказался начальник заградотряда, который собирал всех отступающих военных и гражданских и формировал маршевые роты. Из-за поражений на фронте в тылу создавались новые части. Полковник назначил меня командиром 4-й роты и определил дислокацию — кирпичный завод: — Располагайтесь там! — приказал он. — Я буду направлять к вам людей. Довольствие будете получать на складе по строевой записке.

В 4-ю роту направлялись бывшие заключенные, выпущенные из больниц. Великовозрастные, блатные ребята на дорогах отнимали у местных жителей повозки с лошадьми.

Старшина роты оказался кадровым военным и из нашего училища. Слава богу, у меня появился надежный старшина! С трудом я стал налаживать некоторое подобие дисциплины. За довольствием я посылал старшину, а сам занимался с ротой строевой и боевой подготовкой. Так прошел месяц.

Поехав в Хасавюрт за довольствием сам, я опять случайно встретил там того же полковника — начальника заградотряда. Он очень удивился и осведомился, почему я еще здесь. Мне вручили предписание двигаться со своей компанией (этот сброд назвать ротой было бы преступно) в Серго-кала. Вся эта шайка, как махновцы на телегах, двинулась по дороге, по которой отгонялись отары и стада, эвакуировались люди. Пищи было вдоволь, пастухи за справку, которую я выписывал на вырванных из военных билетов страницах, где были какие-либо печати, охотно отдавали отстающих и ослабевших животных. Кроме того, мои расторопные «воины» заполнили свои тачки продуктами, которые раздавались даром из эвакуировавшихся складов.

Когда мы останавливались на ночевку, иной раз под защитой нашей группы, которой командовали военные-то есть я со старшиной, ютились эвакуированные, следующие на своих рыдванах аж с Украины. Мне приходилось защищать этих несчастных и от своих архаровцев и дежурить со старшиной по ночам.

На третий день на подводах мы прибыли в Серго-кала, где выяснилось, что часть уже сформирована, и нас хотели всем скопом направить в Махачкалу.

Но тут мне, к счастью, удалось соблазнить начальника штаба большим количеством телег и лошадей, которые поступали к нему в распоряжение вместе с моими людьми.

Рота осталась в Серго-кала, а меня направили в Махачкалу.

На бричке вместе со старшиной поехали к новому месту назначения. Когда мы вечером приехали в штаб города Махачкалы, мне приказали явиться утром для отправки в заградотряды. Продав бричку с лошадьми и продукты, купили водки, икры и осетрины и устроили прощальный сабантуй. Утром мы явились в махачкалинский штаб, и нам вдруг дали предписание явиться в распоряжение штаба Закавказского фронта в Тбилиси.

В темном, до отказа забитом вагоне мы поехали в Баку. Здесь скопилось множество эвакуированных, ожидающих пароходов на Красноводск. Приехав на другое утро в Тбилиси, мы обратились в штаб резерва фронта, заполнили анкеты. На следующий день старшина был зачислен в часть, а мне предложили зайти на другой день и получить демобилизационное удостоверение. Так меня второй раз отчислили из армии.

Уже после войны, читая какое-то произведение Константина Симонова, я узнал, что действовал приказ о том, чтобы всех немцев или полунемцев из армии увольнять. По этому приказу демобилизовывали и отправляли в тыл людей, уже проявивших себя с лучшей стороны в боях на фронте и даже награжденных орденами и медалями!

В этот день я неожиданно встретил знакомого борца Виктора Павлова, он служил в КГБ Северной Осетии и ехал в Орджоникидзе. Я отдал ему деньги от продажи брички с лошадьми — шесть тысяч, с тем чтобы он помог моей семье эвакуироваться из Орджоникидзе в Тбилиси, где, как я предполагал, мне предстоит оставаться. Я дал ему адрес моего друга Брони Нициевского, через которого моя жена Саша смогла бы меня найти.

На другой день, по дороге в Навтлуги, где располагался штаб резерва, меня схватил жесточайший приступ малярии, и я лег на газон рядом с тротуаром. Здесь, о чудо, меня нашла сокурсница моей жены — Лида. Она работала в военном госпитале, куда смогла меня дотащить. Через четыре дня в этом госпитале меня нашла моя жена… Виктор Павлов оказался очень обязательным человеком — он погрузил мою семью на военную машину вместе с накопанной на нашем огородике картошкой и всем скарбом. Их выгрузили в тогдашнем предместье Тбилиси Сабуртало. Саша пошла к Броне. Его супруга, беспокоясь о том, что я пропал за день до этого, навела справки и обнаружила меня в госпитале больным малярией.

Выписавшись из госпиталя, я позвонил брату отчима — Василию Яковлевичу с просьбой распорядиться о том, чтобы мне дали на час грузовую машину, которую я буду ждать в Сабуртало. Прибыв на место, где должны были быть бабушка с сыном и вещами, мы никого там не обнаружили. Я позвонил Василию Яковлевичу, чтобы выяснить, куда же подевалась моя семья. Он извинился и сказал, что грузовика достать пока не смог (и это Председатель Президиума Верховного Совета!), машин в городе не было. Поехали к Броне, ибо только его жена Женя была осведомлена о месте выгрузки.

И тут я был сражен, столкнувшись с эталоном евангелиевской морали — «если у тебя есть две рубашки, отдай одну ближнему своему». Броня жил в двух небольших комнатках без удобств во флигеле старого дома по улице Орджоникидзе втроем с сыном. Он достал грузовую машину, отыскал мою семью, погрузил, привез к себе, освободил одну комнату и разместил в ней нас. С тех пор Броня (фото 74) стал для меня образцом, с которым я мысленно сверяю свои поступки, зная, что сам я никогда не достигну таких высот душевной щедрости.

На другой день я пошел в отдел кадров резерва за демобилизационным свидетельством. Вместо него мне вручили предписание направиться для дальнейшей службы в Новосибирский военный округ. Я получил проездные документы на себя и семью, и все предварительные планы рухнули.

Приближалась зима, навыка к сибирской жизни, не говоря уже о теплой одежде, у нас не было. Но все это не имело никакого значения. Шла война, люди спали в окопах, гибли миллионы солдат, иных травили в камерах, расстреливали, угоняли в рабство. В этом калейдоскопе судеб наша судьба была еще относительно благополучна.

Кто-то посоветовал мне взять в дорогу побольше пачек чая. Надо бы ничего не везти с собой — ни соль, ни картошку, ни муку, ни детское корыто, а взять только тысячу пачек чая, и жить бы нам в эвакуации, горя не знать. Чая в Тбилиси было — завались. Впоследствии оказалось, что в Казахстане и в Сибири чай был валютой, на которую можно было все сменять. Однако мы не решились ничего оставлять, весь скарб потащили с собой, и я взял с собой только 100 пачек, которые нас здорово выручили.

Опять Баку, пристань. Я как офицер имел преимущество, поэтому относительно быстро добрались мы до Красноводска, который был, как разоренный муравейник, заполнен людьми. Скверы, улицы, площади… и везде люди — старухи, дети, женщины, здоровых молодых мужчин почти нет. Нет хлеба, но зато много вкусной вяленой жирной сельди.

Через два дня нам удалось занять купе в каком-то музейном вагоне, конечно, без оконных стекол и купейной дверью с полуразбитым стеклом. Черепашьим ходом, этим поездом мы двинулись по пустыне через Узбекистан и Казахстан — в Сибирь. На больших станциях по эвакуационным удостоверениям можно было получить хлеб.

Путь не прошел без происшествий. Все наши документы и одна сохранившаяся у Анны Васильевны золотая десятирублевка, еще какие-то ценности, а главное документы и продовольственные карточки я хранил в полевой сумке, которую привязывал кожаным ремнем к руке. Уже подъезжая к цели нашего путешествия, проснувшись, я обнаружил на руке обрезанные ремешки! Это была катастрофа. Мы остались без эвакуационных листов, паспортов, у меня не осталось даже командировочного предписания…

Спасибо тому доброму вору — он выбросил все документы на пол в уборной и не дал нам погибнуть от голода.

Примерно километрах в четырехстах от Алма-Аты я выскочил на станции, где относительно дешево продавали рис. Запомнилось ее название — Уштобе.

Помыкавшись с семьей на полустанке перед Новосибирском трое суток, я вновь был демобилизован — как сын немки! — из армии. Мне было предложено выбрать местожительством любую точку Казахстана, исключая города. Я вспомнил станцию, где покупал рис, и выбрал Уштобе.

В Новороссийске килограммовая буханка черного хлеба стоила 140 рублей или одну пачку чая.

Мы вернулись в Уштобе. В военкомате этого захолустного городка сидели старички, лейтенанты запаса. При появлении капитана, они было встрепенулись, но узнав, какой я капитан, взяли меня на учет и выдали военный билет. Устроился я в ФЗО военруком, где детей кормили затирухой и хлебом. А мне выдали карточки на всю семью. Порой вместо хлеба выдавали муку, полную отрубей. Я носил военную форму, и моя капитанская шпала в петлице помогла нам в устройстве в малюсенькой комнате, где помещались печурка, кровать и два топчана. Хозяин, хозяйка и два мальчика 12–15 лет спали в двух других небольших комнатках. Была еще общая комната, где стоял стол, которым мы могли пользоваться.

Впереди нас ожидала суровая в северном Казахстане зима, и первым делом надо было позаботиться о топливе.

Но прежде расскажу, почему в Уштобе было много дешевого риса. Здесь жили сосланные с Дальнего Востока корейцы. Поначалу я не понял, что люди, имеющие сугубо азиатский облик — узкие раскосые глаза, смуглый цвет кожи, принадлежат к разным нациям, казахи и корейцы — для моего «европейского» взгляда были вроде одинаковы. Пожив среди них, я вскоре узнал, что кроме внешнего облика у них нет ничего сходного. Казахи, бывшие кочевники, к тому времени сохраняли, по крайней мере в селах, свой обычный образ жизни. Жили они в юртах или в глинобитных домах, земляной пол покрывался кошмами. Казахи разводили быстроногих малопродуктивных коров, и не так давно стали сеять пшеницу на поливных землях. Однако нивы были плохо ухожены и неурожайны. Выезжали они на свои поля довольно поздно и зачастую верхом на коровах, число которых было в Уштобе невелико.

Корейцы жили в аккуратных домах, где пол покрывала циновка. Топили они печку «кан», трубы от которой были проложены под полом таким образом, что все тепло оставалось в доме. Теплый пол был для них и кроватью, поэтому обувь оставлялась при входе. От мала до велика корейцы целыми днями были чем-то заняты.

Как-то на рассвете меня разбудил шум работающего движка. Долго, наверно в течение часов двух, я слышал мерные непрерывные удары. Каково же было мое удивление, когда, выйдя из дому, я обнаружил кореянку, которая сидя на корточках у полыньи протекающего мимо канала с ребенком, привязанным за спиной, стирала белье. Процедура была такая — белье лежало слева, полынья справа. Брала она белье левой рукой и клала на лежащий перед ней плоский камень, в то время правой рукой, в которой была палка, она била по белью, затем палка перекладывалась, без перерыва в темпе ударов в левую руку, а правой она черпала воду из полыньи и плескала на белье.

Когда сейчас говорят о корейском чуде, поставившем Южную Корею в первую десятку наиболее развитых стран, я вспоминаю эту няню-прачку. Корейцы поражали меня постоянно. Вскоре выяснилось, для отопления существовало три горючих материала, если не считать каменного угля, который давался в ограниченном количестве и только рабочим депо. Это была солома, которую выдавали из колхоза «Кожбан» казахам и некоторым местным чиновникам, и остатки каменного угля, который собирали наиболее немощные эвакуированные дети и старые люди в том месте, где очищались колосники паровозов. Эти люди возле путей, словно муравьи, облепляли кучи золы, и рылись в ней в поисках несгоревших кусочков угля. Когда подъезжал очередной паровоз, они как бы замирали на старте, а потом бросались на горячую золу, с ожесточением расталкивая друг друга. Добытчики лазили перед паровозом по шпалам, и машинисту приходилось долго свистеть и ругаться, отгонять их с путей, чтобы поспеть к рейсу.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

ГЛАВА 6 Война

ГЛАВА 6 Война Чёрный день Субботним полднем невесть откуда забрели в Клушино цыгане. Длинные телеги в парной упряжке с грохотом прокатили по улицам села, завернули на луг, остановились неподалеку от нашей избы.Я только что вернулся с сенокоса — так заведено было: летом

Глава 18 ВОЙНА

Глава 18 ВОЙНА — Первая вооруженная экспедиция под предводительством Хамзы— Дозволение войны за веру— Мухаммед сам возглавляет новый отряд— Нарушение священного мира— Негодование в Медине— Новые откровения о войне— Битва при Бадре— Смерть Абу Джахля— Мщение

ИДЕТ ВОЙНА НАРОДНАЯ, СВЯЩЕННАЯ ВОЙНА

ИДЕТ ВОЙНА НАРОДНАЯ, СВЯЩЕННАЯ ВОЙНА Литва, Латвия, Эстония, Украина и российские демократы без налета государственной идеологии и посреднического позерства (те, кто не делал вид, что неправы обе стороны) поддержали чеченцев с таким жаром и с такой нежностью, что аналогов

ВОЙНА ВЕЛИКАЯ И ВОЙНА НИЧТОЖЕСТВ

ВОЙНА ВЕЛИКАЯ И ВОЙНА НИЧТОЖЕСТВ Попечитель Румовский явно перестарался: он наслал в Казань столько немецких профессоров, что в университете совсем не слышно стало русской речи. Это было скопище авантюристов, искателей легкой наживы, людей глубоко невежественных. «Что

Глава 2. ВОЙНА

Глава 2. ВОЙНА Прошло только несколько дней, и 22 июня началась война, и ничего уже не было: ни съемки фильма, ни поездки в Среднюю Азию, ничего того, ради чего я приходила в гостиницу «Москва».Как все беды приходят нежданно, так и ненастье войны хлынуло в Россию без

Странная война, проклятая война

Странная война, проклятая война 1939 год. Германия захватила Польшу. Отец, догадываясь, что дело пахнет керосином и скоро возникнет дефицит самых необходимых продуктов питания, решил, что пора делать припасы. Поэтому мы отправились закупать растительное масло, сахар и

Глава 8 Война и мир

Глава 8 Война и мир Ранним утром 14 февраля Геббельс и его офицер по связям с прессой Рудольф Земмлер поехали на встречу с Гиммлером, который отдыхал в санатории своего старого друга, доктора Гебхардта. Это укромное местечко в Гогенлихене, в 110 километрах к северу от

Гражданская война – вовсе не война: это болезнь…

Гражданская война – вовсе не война: это болезнь… Итак, меня провожают анархисты. Вот и станция, где грузятся войска. Мы встретимся с ними вдали от перронов, созданных для нежных расставаний, в пустыне стрелок и семафоров. И мы пробираемся под дождем в лабиринте подъездных

Глава 9 МОЯ ВОЙНА

Глава 9 МОЯ ВОЙНА Для нашего военного факультета 1937–1938 годы, да и первая половина 1939-го, были веселыми и беззаботными. Мы стреляли из винтовок и пулеметов, изучали оружие, тренировались во многих видах спорта, соревновались, ездили в зимние и летние лагеря, участвовали в

Глава 6 Война

Глава 6 Война Сказать об Орловой, что она «добрая», – это все равно что признать, что Лев Толстой – писатель не без способностей. Фаина Раневская 22 июня 1941 года застало Любовь Орлову и Григория Александрова в Риге, в непосредственной близости от границы. В это время в Риге

ВОЙНА ЗАКОНЧИЛАСЬ — ВОЙНА ПРОДОЛЖАЕТСЯ. 1923–1924

ВОЙНА ЗАКОНЧИЛАСЬ — ВОЙНА ПРОДОЛЖАЕТСЯ. 1923–1924 «Воспоминаний целая уйма: Пуришкевича, Родзянко, Деникина, Лукомского… — запишет Снесарев в дневнике 13 мая 1923 года. — Все эти мемуары страдают историческим дальтонизмом, пристрастны и узки. Пронёсшаяся буря над Россией, да

«СТРАННАЯ ВОЙНА», ВОЙНА МЕЖДУ ФИНЛЯНДИЕЙ И СОВЕТСКИМ СОЮЗОМ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ МИРНОГО ДОГОВОРА

«СТРАННАЯ ВОЙНА», ВОЙНА МЕЖДУ ФИНЛЯНДИЕЙ И СОВЕТСКИМ СОЮЗОМ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ МИРНОГО ДОГОВОРА Необходимость как можно быстрее разобраться в сложных проблемах экономических отношений между Германией и Советским Союзом на какое-то время несколько отвлекла мое внимание от