5. Театр, война и революция

5. Театр, война и революция

…Сентябрь 1904-го. В дневнике главы дирекции Императорских театров, Владимира Аркадьевича Теляковского, появляется запись про «важное и интересное приобретение». В воспоминаниях он заметит, что сразу увидел: надолго этот музыкант в театре не останется. Необычайно талантлив, интересен, оригинален. Ради каждой постановки готов жертвовать и временем, и своими нервами. Но слишком требователен.

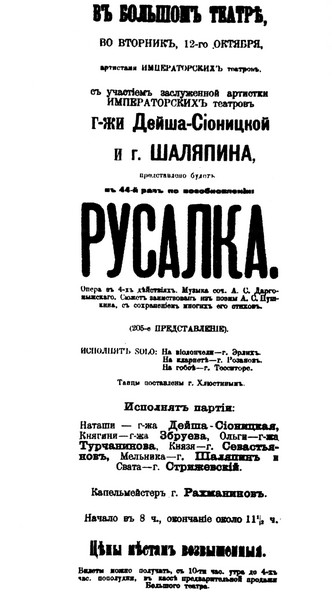

Афиша представления оперы А. С. Даргомыжского «Русалка»

Москва предвкушала появление нового имени, ждала сюрпризов. И они явиться не замедлили. 3 сентября на представлении «Русалки» Даргомыжского любопытный зритель не мог сразу найти глазами капельмейстера. Александр Гольденвейзер вспоминал: «До тех пор в наших оперных театрах дирижёр сидел перед самой суфлёрской будкой; он был хорошо виден певцам, но оркестр помещался сзади него. Между тем в больших оперных театрах Европы и Америки дирижёр давно уже помещался так, чтобы оркестр был перед ним. Рахманинов, придя в Большой театр, сразу же так и сделал. Это вызвало резкие нападки певцов, которые объявили, что они не видят палки и не могут так петь».

Других дирижёров убедить не удалось. Деликатный Сергей Васильевич не настаивал. Пульт переносили только для него. Приходилось передвигать и пюпитры оркестрантов. Рабочие сцены пошучивали: новый дирижёр чудит.

Репетиций на «Русалку» отвели только две. Но и при столь малом времени для общения с оркестром Рахманинову удалось сделать нечто необыкновенное.

Лучше всех «воздух перемен» схватил Николай Кашкин. Он понимал: дирижёру придётся входить в разученную и давно поставленную оперу, а её исполнение обросло рутиной. Невозможно победить то, что вошло в привычку: «…Известная манера в её исполнениях установилась прочно»[103]. Коснуться новый капельмейстер мог только деталей. И здесь дело не ограничилось переносом пульта.

Уже увертюра произвела впечатление: звучание инструментов, владение оркестром — везде чувствовалась твёрдая и в то же время чуткая рука дирижёра. И пение он преобразил: «Когда началась самая опера, то с первым выходом Мельника (г. Петрова) в оркестре почувствовалось то, о чём мы много лет говорили, а именно: оркестр сопровождал певца, поддерживал его, выгодно оттенял голос, но не заглушал, не давил своею тяжестью. Для нашей сцены это — большая и притом многообещающая новость, ибо оркестр не только не гремел излишне, но в нём чувствовалась и осмысленность оттенков. Эта детальная осмысленность оркестрового сопровождения особенно сказалась в речитативных эпизодах, когда один сильнее выдвинутый аккорд давал иногда совсем новый характер музыкальному содержанию той или другой фразы».

Удивил новый капельмейстер и быстрым темпом цыганского танца. К этому оказались не готовы танцующие, но музыка явно выиграла. И ещё один штрих: «Открытием г. Рахманинова можно считать исполнение вступительного хора русалок, получившего совсем новый и притом очень интересный колорит. Хор весь был исполнен почти pianissimo, что придало ему не только характер фантастичности, но и большую звуковую прелесть».

Второе выступление состоялось через неделю, теперь шёл «Евгений Онегин». И опять лишь две репетиции. И опять говорят о дирижёре: «… В оркестре нет безразлично грубой звучности и в оттенках явилась осмысленность и последовательность»[104]. Капельмейстер изумил сочетанием простоты, тонкости и чёткости звучания. Сумел подчеркнуть лирическое начало в опере Чайковского, оттенил глубинную драматургию. Оркестр отзывался на душевные движения героев даже в инструментальных номерах. Так «звучала» истерзанная душа Ленского в мазурке, во время бала у Лариных, так гибели героя отвечали оркестровые аккорды в сцене дуэли, так письмо Татьяны Онегину превратилось в музыкальную поэму[105].

Дирижёра вызывали после второго акта. В критике мелькнуло замечание и о Большом: «В тёмном, затхлом углу заиграл яркий луч…»[106]

Когда Рахманинов успевал вчитаться в столь непростые партитуры — вопрос, повисающий в воздухе. Через неделю после «Онегина» пошёл «Князь Игорь». 15 сентября в «Московских ведомостях» появится заметка:

«Большой театр. Новый дирижёр Императорской оперы г. Рахманинов, помимо общих репетиций с оркестром, устраивает отдельные уроки для солистов с фортепиано. Отличный пианист, г. Рахманинов успевает на этих уроках настолько хорошо пройти партии с артистами, что на общих репетициях может сосредоточить своё внимание исключительно на оркестре и хоре. Кроме того, отдельные занятия с артистами дают возможность дирижёру значительно сократить число общих репетиций».

Что стояло за этим — расскажет одна из лучших певиц Большого, Надежда Васильевна Салина:

«Боже мой, какую панику он навёл, явившись на первую репетицию оперы „Князь Игорь“! Для начала он вызвал одних мужчин, а на другой день мы, женщины, должны были демонстрировать свою квалификацию. За кулисами зашумели: „Рахманинов всех ругает“, „Рахманинов на всех сердится“, „Рахманинов сказал, что никто петь не умеет“, „Рахманинов посоветовал многим снова поступить в консерваторию“. Одним словом, имя Рахманинова потревоженный муравейник склонял на все лады».

Он казался холодным, надменным, даже безразличным. Если скажет слово-другое, то сухо, почти без эмоций. Певцы явно испытывали неловкость. Надежда Васильевна и спустя многие годы вспомнит ту репетицию в фойе, когда она вдруг почувствовала себя ученицей:

«Сухо поздоровавшись и назвав меня г-жой Сапиной, он сел за рояль и открыл клавир на ариозо Ярославны в тереме. Перелистывая ноты, он кратко и повелительно бросал мне фразы: „Я хочу, чтобы здесь вы сделали piano“, „Чтобы это место звучало колыбельной песнью“, „Тут надо ускорить“ и т. д. Я, давно отвыкшая от положения ученицы, внутренне поёжилась и, наконец, не очень любезным тоном предложила ему сначала послушать, как я пою ариозо, а потом попутно давать мне указания или вносить изменения в мою трактовку. Он холодно на меня взглянул, закрыл клавир и начал репетицию с пролога. Мужчины сумрачно сгруппировались вокруг рояля. Рахманинов положил руки на клавиши, и под его пальцами рояль запел и разлился потоками чудной музыки Бородина. Ах, какой это был бесподобный пианист! Хотелось не петь, а слушать его долго-долго. Я следила за ним, за его лицом. Оно оставалось непроницаемым, и только ноздри дышали жизнью, то раздуваясь, то спадая, выдавая какие-то внутренние переживания».

Он прерывал певцов, листал ноты, давал указания. Но лишь только его длинные пальцы касались клавиш, рояль пел. То, что этот дирижёр имеет полное право быть столь строгим, сомневаться не приходилось.

С ним работалось непросто. Ко всему — он ещё и не показывал, какое впечатление произвёл тот или иной вокалист. Салиной замечаний не делал, но ей уже мерещилось, что его задел её независимый нрав. Лишь через несколько дней узнала, что где-то Сергей Васильевич тепло отозвался о её пении. И на первой же оркестровой репетиции, как только отзвучало её ариозо, бросил через оркестр: «Очень хорошо, благодарю вас».

Этот суровый, будто бы даже надменный вид станет со временем частью его облика и за дирижёрским пультом, и за роялем, на сцене. Неприступность позволила сразу отстранить от себя тот мир, что находился за кулисами, с его интригами, дрязгами, скандалами. Из всех певцов Большого театра к нему вхож был только Шаляпин. С этим «дуроломом» — как иногда, с лаской, называл приятеля Рахманинов — он мог выступить и в домашнем кругу.

Об одном таком мини-концерте вспомнил Александр Гольденвейзер. Его с Шаляпиным Рахманинов пригласил к себе, желая показать написанные оперы. И вот — рояль, за ним — Сергей Васильевич. Фёдор Иванович с нотами — и Скупого, и Малатесту он пел с листа. Гольденвейзер слушает. Нет, не просто слушает, он потрясён.

В «Князе Игоре» Шаляпин пел партию Владимира Галицкого. Но привыкший к успеху артист не смог затушевать и очевидные заслуги капельмейстера.

Критику Рахманинов уже приучил к своим новшествам. О нём пишут с привычным пиететом: в опере Бородина поразил тем, что симфонические номера — увертюра, половецкие песни и пляски, где оркестра тоже много, — звучали с той тонкостью, какую можно обычно встретить лишь в симфонических концертах. К тому же… «Многие темпы изменены к лучшему, а, кроме того, везде мягкая сдержанность оркестрового аккомпанемента позволяет звучать свободнее голосам солистов, много при этом выигрывающих». И даже та певица, которую отмечал на репетиции Рахманинов, здесь превзошла самоё себя: «Мы, например, всегда считали г-жу Салину лучшею из московских исполнительниц партии Ярославны, но никогда раньше ей не удавалось спеть в своей арии во второй картине первого акта так хорошо, как в этот раз, и в этом случае значительная доля заслуги принадлежит капельмейстеру»[107].

Он не знал отдыха: дебют в «Русалке», через неделю, 10-го, — «Онегин», 15-го — «Русалка», 17-го — «Князь Игорь», 20-го — снова «Русалка». На следующий день — самая знаменательная постановка: «Жизнь за царя».

Известен отклик Глинки на премьеру собственной оперы 27 ноября 1836 года. О дирижёре Кавосе, которого уважал и ценил, он заметил: «…по привычке не соблюдал оттенков, в особенности pianissimo никогда почти не выходило, а было что-то вроде mezzo forte», да ещё «не мог уловить настоящего темпа, а всегда брал его несколько медленнее или живее»[108]. Через 18 лет композитору удастся снова услышать своё детище. Не его ли слова отозвались в реплике сестры, Л. И. Шестаковой, что сидела с ним рядом: «Но что выделывал оркестр, какие брались темпы, ужас!»[109]

…Первая национальная русская опера имела невесёлую судьбу. Хореограф хочет расширить номер, дать больше зрелища — музыка начинает растягиваться за счёт повторений. Вокалист желает показать голос — дирижёр подстраивает оркестр под него. И сценограф не считается с композитором: вносит свою «лепту». Если уж издателя партитуры заботила не воля автора[110], но стремление учесть именно театральные выверты и купюры, то неудивительно, что история постановок «Жизни за царя» стала историей её сценических искажений.

Десять лет за подлинник оперы воевал профессор Московской консерватории, известный музыкальный критик Николай Дмитриевич Кашкин. Но только в год столетия Глинки «Жизнь за царя» решили-таки поставить в авторской редакции, создав для этого даже специальную комиссию.

О возможном дирижёре «обновлённой» оперы начались споры. Одним казалось, что старый Альтани имеет достаточно заслуг перед русской сценой, чтобы спектакль поручили ему. Другие пытались на эту роль предложить настоящего знатока Глинки, Милия Алексеевича Балакирева. Комиссия доверила «Жизнь за царя» Рахманинову.

За шесть репетиций молодой дирижёр создал новый спектакль. Ещё весной Сергей Васильевич советовался с Кашкиным. Летом — вчитывался в партитуру, вслушивался — сначала внутренним слухом, а потом, на репетициях, непосредственно. Работу завершил уже в начале нового сезона.

«Театр уж полон»… 21 сентября 1904 года — одна из важнейших вех в жизни Рахманинова, жизни Большого театра, сценической жизни оперы Глинки. В Питере давным-давно отметили её пятисотое представление. На сцене Большого она пойдёт в 478-й раз. И как будто прозвучит впервые.

Даже мелкие критические замечания после премьеры не могли поколебать общего впечатления: «официозное» сочинение превратилось в шедевр. Да, очень помог старый хормейстер Ульрих Авранек. Да, отличились и Фёдор Шаляпин (Сусанин), и Антонина Нежданова (Антонида), и Евгения Збруева (Ваня). О декорациях к спектаклю появилась даже целая статья[111]. Археологу-консультанту В. И. Сизову они были обязаны исторической точностью, художникам — Константину Коровину, Аполлинарию Васнецову, Николаю Клодту и Феодосию Лавдовскому — той иллюзией подлинности, когда зритель ощущает себя то в русской деревне, залитой солнцем, то в польском замке, то в избе, то рядом с Ипатьевским монастырём в лунную ночь.

И всё же само преображение спектакля в подлинно музыкальную драму было делом рук Рахманинова: тонкое и точное исполнение увертюры, внимание к деталям, ожившие хоры… Польскую часть, с танцами, Рахманинов заставил услышать заново: и полонез («торжественно тяжеловатый темп полонеза отлично идёт к характеру этой музыки»[112]), и краковяк («тонкость и изящество оттенков»), и вальс, который обычно пропускался («музыка эта чрезвычайно грациозна и деликатна»), и укороченную — согласно авторской партитуре — мазурку («Мазурка теперь не составляет, как прежде, самостоятельной и довольно длинной балетной сцены, и нам, в смысле цельности сценического движения, нравится это гораздо больше прежнего»). Часть публики жалела, что эффектный танцевальный номер, столь красочный, исчез из оперы. Но у Глинки мазурку прерывает явление вестника. Драматургия требовала не номера, но ощущения действия.

Неожиданной и музыкально точной оказалась и сцена в лесу, где замедленный темп мазурки словно бы превратил её в своеобразный марш на ?, почему отчётливее стал сам образ солдат-поляков. И за всей новизной сценического воплощения оперы стояло главное: «…Всякий музыкант, да и просто всякий человек, не загипнотизированный привычкой, не может не сказать, что новая „Жизнь за царя“ сильнее, ярче, выразительнее и в то же время во многом проще и правдивее старой»[113].

Оперу, которая давно превратилась в декоративное представление, Рахманинов воссоздал, вернул в подлинном её виде. Позже он сам скажет об этой музыке: «Никто не подозревает, сколько было энергии в Глинке. Все темпы, в которых его принято исполнять, слишком медленные»[114]. Но точно схваченные темпы, детали, оттенки стали возможны лишь потому, что он увидел детище основоположника русской музыки не как сумму эффектных номеров, но как единое целое.

* * *

Осенью 1904-го он почти всё время работал. 21 сентября — его «глинкинский» триумф, 22-го — «Евгений Онегин», 23-го — «Русалка», 28-го — «Князь Игорь», 30 сентября — снова «Жизнь за царя». График работы плотный донельзя. И тем не менее 1 октября — новая опера, «Пиковая дама» Чайковского. Концерты с Рахманиновым-капельмейстером и далее идут то каждый день, то с небольшими перерывами. Но 25 октября под его управлением пойдёт ещё одна опера Чайковского, «Опричник». И если это сочинение, которое и сам Чайковский не считал своей удачей, не привлечёт внимания критики, то «Пиковая дама» опять заставила обратить внимание на дирижёра. Правда, первое её «рахманиновское» представление отразилось лишь в небольшой одобрительной заметке в «Московских ведомостях» — настолько впечатление от оперы Глинки заслонило другие спектакли. Но 26 октября «Пиковая дама» пойдёт снова, на сцене Большого — в сотый раз. И теперь о спектакле заговорят. С воодушевлением отметят вокалистов — Ф. И. Шаляпина, А. В. Нежданову, Е. И. Збруеву и впервые ступившую на сцену Большого H. С. Ермоленко-Южину. Но лучшим исполнителем сотой «Пиковой дамы» назовут Рахманинова. Он и здесь не просто сумел выделить те или иные детали, ранее проходившие мимо внимания дирижёров, он услышал целостную музыкальную драму. «Уравновешенность различных групп инструментов, — заметит всё тот же Кашкин, — живая постепенность, а по временам и горячая страстность оттенков соединялись с обдуманной цельностью исполнения оркестра и создали в нём непрерывную, последовательную жизнь, отражавшую на себе весь ход драмы. Оркестр аккомпанировал превосходно, так что публика вполне по заслугам сделала г. Рахманинову шумную овацию после пятой картины оперы»[115]. Впрочем, публика заметила и Пастораль в третьей картине, за которой последовали бурные рукоплескания.

Конец 1904 года — повсеместное признание нового дирижёра. Но это и первое исполнение всех десяти рахманиновских прелюдий из опуса 23, сыгранных в Петербурге Александром Зилоти. И Глинкинская премия за Второй фортепианный концерт (её давали за особо замечательные произведения года). И вместе с тем это время тревог.

Более полугода шла война с Японией, полная героизма и тяжких неудач. Всё отчетливее чувствовалось какое-то беспокойное дрожание в воздухе. Но театральная жизнь ещё бурлила.

В один из осенних вечеров в телефоне и возник голос Шаляпина:

— Серёжа! Возьми скорее лихача и скачи на «Среду». Петь до смерти хочется. Будем петь всю ночь!

Композитор доехал быстро. По средам на квартире у писателя Николая Телешова собирались собратья по перу, и среди них весьма известные: Горький, Бунин, Вересаев, Серафимович… В этот же раз народу собралось особенно много.

Когда Сергей Васильевич вошёл, Феденька, которому не терпелось начать, даже не дал выпить предложенную чашку чаю. Сразу усадил за пианино.

Большая комната. Полумрак. Горит только лампа, что висит над столом. За ним — заворожённые литераторы. «…И все глядят в одну сторону, туда, где за пианино видна чёрная спина Рахманинова и его гладкий стриженый затылок. Локти его быстро двигаются, тонкие длинные пальцы ударяют по клавишам. А у стены, лицом к нам, — высокая стройная фигура Шаляпина. Он в высоких сапогах и в лёгкой чёрной поддёвке — поверх белой русской рубашки. Одной рукой слегка облокотился на пианино…»[116]

Сам хозяин, многие годы спустя, вспоминал их выступление, будто оно случилось вчера: «Шаляпин поджигал Рахманинова, а Рахманинов задорил Шаляпина. И эти два великана, увлекая один другого, буквально творили чудеса. Это было уже не пение и не музыка в общепринятом значении — это был какой-то припадок вдохновения двух крупнейших артистов».

Когда Феденька переводил дух, Сергей Васильевич продолжал играть, сочиняя какие-то необыкновенные экспромты. И снова Шаляпин начинал петь — арии, народные песни. Спел и «Марсельезу» — совсем в духе времени.

* * *

20 декабря 1904 года пал Порт-Артур. Грядущее поражение России в войне с Японией стало очевидным. В конце декабря началась стачка нефтяников в Баку. В начале года — на Путиловском заводе. Наступали беспокойные времена.

5 января в петербургской газете «Наша жизнь» появится письмо художников: «…жизненно только свободное искусство, радостно только свободное творчество, и если наша богатая дарованиями родина еще не успела сказать своего решительного слова в области искусства и проявить скрытые в ней великие художественные силы, если наше искусство лишено живой связи с русским народом, то главной причиной тому, по нашему глубокому убеждению, является тот попечительный гнёт над творчеством, который убивает не только искусство, но и другие творческие начинания русского общества». Ещё в ноябре съезд земских деятелей настойчиво призывал правительство встать на путь реформ. Художники выразили им свою солидарность. Под письмом — подписи: Билибин, Лансере, Бакст, Грабарь, Бенуа, Серов, Сомов, Добужинский — и ещё множество имён.

В той же газете 3 февраля появится и письмо музыкантов: «Когда в стране нет ни свободы мысли и совести, ни свободы слова и печати, когда всем живым творческим начинаниям народа ставятся преграды — чахнет и художественное творчество. Горькой насмешкой звучит тогда звание свободного художника. Мы — не свободные художники, а такие же бесправные жертвы современных ненормальных общественно-правовых условий, как и остальные русские граждане…»

Подписи Гречанинова, Танеева, Гольденвейзера, Гедике и многих-многих других весьма известных музыкантов особого внимания Теляковского не привлекли. Но увидев фамилии Шаляпина и Рахманинова, он подосадует, покачав головой: не ведают, что творят, — «в сущности малые дети»[117].

Письмо готовилось давно. Между 5 января, с письмом художников, и 11-м, когда слово музыкантов начало обрастать подписями, произошли события, перевернувшие всю страну. Здесь и «малые дети» вряд ли могли остаться в стороне.

8 января Рахманинов и Шаляпин в Петербурге[118]. В концертах Зилоти должна прозвучать «Весна». В воздухе носятся слухи о каких-то серьёзных грядущих событиях. Поначалу во дворе, неподалёку от зала, стояли солдаты. Потом их отвели в казармы: чинная публика подозрений не вызывала. Казалось, жизнь ещё может повернуть ко всеобщему примирению, как в рахманиновской кантате:

Слабеет дума лютая,

Нож валится из рук…

Но 9 января началась другая история России.

К царю шла не беспорядочная толпа, но колонны с иконами. Андрей Белый, прибывший в Питер из Москвы в этот роковой день, увидел начало событий:

«На улицах кучки махались: мальчишки — присвистывали; в контур солнечный, красный, повисли дымочки солдатских везде распыхтевшихся кухонь, скрипевших по снегу; солдаты топтались при них.

От Литейного моста ногами на месте потопатывал взводик солдат, — в башлыках, белоусых, хмуреющих, багровоносых; а два офицера дёргали шутками. Набережная: просторы, зелёные льды…»[119]

Глаз другого очевидца, Максима Горького, схватит самое страшное. Ясный зимний день, море народу с иконами движется навстречу царской милости… «Стена солдат покачнулась, гребёнка штыков, сверкнув, исчезла, прозвучал, не очень громко, сухой, рваный треск, ещё раз и ещё»[120].

Люди бегут, падают. Наезжает конница, и безоружных — хлещут саблями. Снег в красных пятнах, трупы…

К вечеру, после дневного возбуждения, город словно онемел. Навалились тяжёлые сумерки. Мёртвые улицы, тёмные дома, в окнах — робкий отблеск свечей.

В этот день — жуткий, тревожный — Рахманинов у Зилоти играл «Франческу». Всеобщее напряжение, похоже, отразилось и на слушателях. В одноактной дантовской опере, в камерной музыкальной драме, они услышали что-то невероятное. Как напишет Вера Павловна Зилоти своей подруге о 8 и 9 января: «После симпатичной кантаты — вдруг вырастает „Франческа“ таким гигантом». И словно в тон и тяжёлым событиям дня, и удаче композитора: «Страшное впечатление!! Я страшно радуюсь!!..»[121]

В последующие дни Питеру не до концертов. Город перепуган и взбудоражен. В тёмные зимние ночи иногда раздаётся треск выстрелов.

10 января Рахманинов уже дирижирует в Москве. Название глинкинской оперы теперь могло показаться зловещим: «Жизнь за царя».

Скоро к оперным выступлениям прибавились концерты Кружка любителей русской музыки Керзиных. 16 января в очередном воскресном утреннике прозвучали Пятая симфония Чайковского, музыкальная картина «Садко» Римского-Корсакова, Фантазия для фортепиано с оркестром Чайковского, где за роялем был Танеев, «Камаринская» Глинки. Публике понравилось всё. Но исполнение симфонии стало событием. Её отметил даже не благоволивший Рахманинову Семён Кругликов. Николай Метнер вспоминал: «До Рахманинова нам приходилось слышать эту Симфонию главным образом от Никиша и его подражателей. Никиш, как говорили, спас эту симфонию после полного провала её самим автором. Гениальная интерпретация Никиша, его своеобразная экспрессия, его патетическое замедление темпов стали как бы законом для исполнения Чайковского и сразу же нашли себе среди доморощенных, самозваных дирижёров слепых и неудачных подражателей. Не забуду, как вдруг при первом же взмахе Рахманинова вся эта подражательная традиция слетела с сочинения, и опять мы его услышали как будто в первый раз. Особенно поразительна была сокрушительная стремительность финала как противовес никишевскому пафосу, несколько вредившему этой части».

21-го — премьера в Большом. Мусоргский, «Борис Годунов». Давно, ещё на даче Любатович, Рахманинов проходил с Шаляпиным главную партию. Теперь снова вчитывался в партитуру. Опера шла до конца января, словно бы став ответом на Кровавое воскресенье. Чем стала постановка «Бориса» для Рахманинова? Спектакль готовился наспех. Знаменитого Годунова — Шаляпина ждал успех. Узнать большее о спектакле невозможно: голоса критиков заглушил голос истории.

В конце января в Питере рухнет Египетский мост через Фонтанку, когда по нему двинется эскадрон гвардейской кавалерии. 2 февраля в Большом — ещё один концерт, в пользу раненых. Рахманинов за дирижёрским пультом, Шаляпин поёт в «Алеко», в трёх картинах «Евгения Онегина» и в сцене «Корчма на литовской границе» из «Бориса Годунова». 4 февраля в Москве бомбой, брошенной Иваном Каляевым, убит великий князь Сергей Александрович. На вехи артистической жизни наплывали события катастрофические.

Страна закипала: забастовки по всей России, разрастание революции, тяжёлые вести с Русско-японской войны, политические страсти. Забастовки коснулись и консерватории. Застарелые порядки не устраивали студентов. Не пользовался их расположением и Василий Ильич Сафонов. В Питере тоже всё бурлило. И не только потому, что время пахло революцией. Как писала подруге встревоженная Вера Павловна Зилоти: «Поверь, что если бы было везде в заведениях хоть сносно, то забастовок бы быть не могло…»[122]

Когда в марте за питерских студентов заступится Римский-Корсаков, его из консерватории удалят. И ещё одно письмо появится в газете, адресованное повинной в этом дирекции петербургского отделения Русского музыкального общества, где рядом с другими музыкантами поставит подпись и Рахманинов: «Милостивые государи! Отныне вы увековечили свои имена, доселе безразличные для летописей искусства, славой Герострата. Вы осмелились „уволить“ из состава профессоров Петербургской консерватории Н. А. Римского-Корсакова. Тридцать четыре года светлое имя это было украшением Консерватории и не только благодаря мировой композиторской славе, и авторитету Николая Андреевича, но и вследствие незаменимо полезной педагогической деятельности его, свидетелем которой является весь русский музыкальный мир…»

В этот месяц Рахманинову пришлось много дирижировать. Иностранцы — Артур Никиш и Феликс Вейнгартнер — побоялись ехать в Россию. В концертах Московского филармонического общества 14 и 28 марта за пультом — Рахманинов. Снова — Пятая Чайковского, его же «Франческа да Римини» (разве можно не подумать и о своей опере!), а к этому — Бетховен, Мендельсон, Вагнер, Лист, Григ и Мошковский.

Между ними, 18 марта, — ещё один керзинский концерт. Звучали «Богатырская» симфония Бородина, «Увертюра на темы трёх русских песен» Балакирева, «Зима» из балета «Времена года» Глазунова и «Ночь на Лысой горе» Мусоргского. В исполнении Балакирева Юлий Энгель услышал «ясную нить разработки народных напевов», прибавил, что «калейдоскопичность» Глазунова, «мозаичность» Бородина и Мусоргского дирижёр сумел преодолеть своими редкими качествами: «сознательная определённость намерений и твёрдость в их выполнении». На публику «Ночь на Лысой горе» произвела незабываемое впечатление. Рахманинова слушали с восторгом. И общее впечатление — особого рода: «Это дирижёр „Божьей милостью“, из которого при достаточной практике должен выработаться художник в этой области первоклассный»[123].

27 и 29 марта он участвует в сборной программе благотворительных концертов Большого театра. Здесь под его управлением исполнят финал «Ивана Сусанина», Славянский марш Чайковского, «Танец Анитры» Грига и его же «В пещере горного короля» — сочинение, сорвавшее шквал рукоплесканий. Розенов в «Новостях дня» подвёл черту под мартовскими концертами Рахманинова: «Его толкования произведений отличаются необыкновенной простотой и естественностью, отсутствием вычур и каких-либо дешёвых эффектов; всё у него выходит цельно, ясно и логично; много утончённых красот, много жизни; встречаются места сильные, захватывающие, поражающие»[124].

Позже о даровании капельмейстера, который в 1905-м явился разом как крупный художник, припомнит Р. Глиэр: «Внешняя сторона дирижирования Рахманинова поражала скупостью движений, уверенным спокойствием, графической точностью жестов, замечательно верным чувством темпа. Но самое важное, конечно, — его глубочайшее постижение самого духа музыки, правдивость толкования замыслов композиторов, чьи произведения он брался интерпретировать»[125].

* * *

Май 1905-го. Страшная весть о Цусиме. Огромная русская эскадра разбита японским флотом. Лишь четыре судна дошли до родных берегов. Остальные — или пошли на дно, или ушли в нейтральные воды. Часть моряков попала в плен.

Поражение отозвалось и обшей болью, и общим вздохом. В августе они отразились в пронзительном и светлом стихотворении Александра Блока:

Девушка пела в церковном хоре

О всех усталых в чужом краю,

О всех кораблях, ушедших в море,

О всех, забывших радость свою.

Так пел её голос, летящий в купол,

И луч сиял на белом плече,

И каждый из мрака смотрел и слушал,

Как белое платье пело в луче.

И всем казалось, что радость будет,

Что в тихой заводи все корабли,

Что на чужбине усталые люди

Светлую жизнь себе обрели.

И голос был сладок, и луч был тонок,

И только высоко, у царских врат,

Причастный тайнам, — плакал ребёнок

О том, что никто не придёт назад.

Рахманинову врачевать душу могла только Ивановка. И при птичьей разноголосице здесь сохранялась чуткая тишина. Когда он играл, звуки рояля неслись из флигеля в эти затенённые аллеи, зелёные заросли, ложбины, смешиваясь с пронзительным и чистым щебетом.

К ивановскому спокойствию он любил приобщить и друзей, и теперь у него побывал Никита Морозов с женой. Потом прислал письмецо: как хорошо в ивановских просторах! Остальную часть лета композитор отдал инструментовке опер. Хотел увидеть «Скупого рыцаря» и «Франческу» в новом сезоне.

Нарушая его работу, долетали вести — восстание матросов на броненосце «Потёмкин», восстание в Польше и Латвии, забастовка в Баку, расстрел демонстрации в Иваново-Вознесенске, мирный договор с Японией.

Сезон Большого откроется 30 августа «Жизнью за царя». 1 сентября пойдёт «Евгений Онегин». Потом, чередуясь, — «Жизнь за царя», «Евгений Онегин», «Пиковая дама», «Русалка»…

По всей стране вспыхивали мятежи и стачки. Когда подоспело время премьеры оперы Римского-Корсакова «Пан воевода» — забастовали печатники. Объявление о спектакле не появилось, и 3 октября опера прошла в зале, заполненном лишь на треть. Не особенно популярное сочинение Корсакова вряд ли могло стать событием музыкальной жизни, даже при иных обстоятельствах. Но самого композитора после пережитых им гонений публика встретила аплодисментами.

Для Рахманинова приезд Николая Андреевича станет событием: «Я словно пробудился от дурного сна, стряхнул с себя все московские предрассудки против великого петербургского композитора». Искренность, редкое мастерство, поразительное, до тонкостей, чувство оркестра…

С юных лет Рахманинов к питерцам, как и многие москвичи, относился несколько насторожённо. Римский-Корсаков в его душу входил медленно, и всё-таки — уверенно и непреложно. Мартовское письмо в защиту Корсакова — дань уважения его личности. Воспоминания о постановке «Пана воеводы», записанные и Риземаном, и Сванами, — восхищение музыкантом.

«Однажды вечером, после репетиции, мы отправились в театр Солодовникова послушать его оперу „Майская ночь“. Спектакль ещё не начался. Мы сели где-то в середине зала. Дирижёр и оркестр, к которым из-за присутствия композитора пришло второе дыхание, не скупились на труды и что есть силы трубили на своих инструментах. Вдруг — Левко как раз начинал петь свою арию — я увидел, что Римский-Корсаков сморщился словно от сильной боли: „Они играют на кларнетах in В“, — простонал он и сжал моё колено. Позже я проверил партитуру — в ней были указаны кларнеты in А».

Этот удивительный слух! Они договорились, что первые репетиции Рахманинов проведёт один. Корсаков появится на последней, тогда его замечания и будут учтены. Недолгое общение на подготовке «Пана воеводы» ошеломило Сергея Васильевича.

«В сцене предсказания судьбы в этой опере есть такт fortissimo на доминантном аккорде, который берётся всем оркестром. Я подивился, почему в этом месте молчит туба. Когда я обмолвился об этом Римскому-Корсакову, он ответил:

— Её всё равно не будет слышно, а я терпеть не могу писать лишние ноты».

Чуть позже Рахманинов убедился, что Корсаков знал, что говорил.

«Когда репетиция закончилась, он выразил своё полнейшее удовлетворение, доставившее мне огромную радость, но добавил:

— Какие инструменты играют fortissimo в этом такте?

Я перечислил всех оркестрантов, одного за другим.

— А почему играет тамтам?

— Может быть, потому, что таковы указания.

— Нет, там указан только треугольник.

Я попросил музыканта принести свою партию, в ней тамтам был обозначен.

Римский-Корсаков потребовал партитуру. Выяснилось, что тамтам не играл в этом такте и был поставлен по ошибке — должен был играть только треугольник».

Слух Римского, его понимание оркестра — всё вызывало восторг. В постановке «Пана воеводы» Николаю Андреевичу нравилось всё, кроме некоторых вокалистов. Искусство Рахманинова-дирижёра он не просто оценил. Захотел, чтобы московской премьерой новой оперы «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии» — сочинение уже близилось к концу — руководил именно Рахманинов.

* * *

Революция 1905 года. Её не могли остановить ни царский манифест от 17 октября, когда монархия перестала быть абсолютной, ни создание первого правительства, ни политическая амнистия. Страна бурлит. Отменяются спектакли. В. А. Теляковский обеспокоен брожениями среди рабочих труппы, опасается забастовки оркестрантов, знает, что Рахманинов последних скорее поддержит: уже много раз выговаривал администрации, что музыкантам платят мало. Но тот же Рахманинов мог жёсткой рукой пресечь неуместные вольности.

Что можно сделать с давней традицией театральной жизни — курением музыкантов во время длинных пауз? Тромбонист или ударник, зная, что до момента их вступления времени ещё достаточно, пригнувшись, тихонько крались через оркестр, чтобы покурить, закрыв за собой дверь. Новый дирижёр сам был заядлый курильщик, но эти передвижения выводили его из себя. Рахманинов запретил курение во время спектакля. В былые времена такой жест мог бы вызвать только раздражённое ворчание. Но революция взбудоражила умы. К дирижёру пришла целая делегация. Зазвучали слова о «свободе». О том, что подобного обращения оркестранты не потерпят.

И услышали холодный ответ: «Могу я попросить господ подать прошение об увольнении? Прошение будет удовлетворено без промедления».

Новые веяния просочились и в Большой. Ранее открывал концерты гимн «Боже, царя храни…». Теперь эта роль перешла к иным сочинениям. Глазунов по просьбе Зилоти переложил на оркестр «Эй, ухнем!», Римский-Корсаков оркестровал «Дубинушку». Современники в этих «бурлацких» произведениях чувствовали веяние революции. «Новую дубинушку» повсюду исполнял Шаляпин, вызывая недовольство властей. Очевидцы припомнят этот голос, от которого холодок бежит по спине: «Но настанет пора, и проснётся народ…»

История с Рахманиновым более напоминает легенду: начало спектакля, посторонние звуки затихают, свет меркнет. Вдруг с галёрки несётся: «Марсельезу!» Дирижёр озадачен, опускает палочку. Кто-то пытается требовать «Боже, царя храни…», но всё заглушают настойчивые, повсеместные крики: «Марсельезу! Марсельезу!» Бледный управляющий конторой Императорских театров, Николай Константинович Бооль, пытается что-то объяснить публике. Рахманинов покидает своё место за пультом. В зале шум… От дирижёра дирекция получает ультиматум: если гимн — играйте без меня, если со мной — пусть звучит «Марсельеза». Переполошённый Бооль слышит от Теляковского: «Присоединиться к Рахманинову!» Дирижёр выходит к пульту под бурные овации.

Спустя несколько десятилетий Оскар фон Риземан спросит Рахманинова об этом времени. Но композитор вспомнит только «революционную изнанку»: почта и телеграф не работают, нет ни света, ни воды. Москвичи с вёдрами и бидонами стекаются к колодцам. И отсюда тянутся огромные очереди. Вечер погружает город во тьму. По улицам ходит патруль, не то полиция, не то пикеты забастовщиков. Столкнёшься с таким патрулём — вывернут карманы. И будь рад, что смог унести ноги. «Шайки разбойников злодействовали повсюду; начальники отдельных отрядов самовластно наказывали и миловали; состояние всего обширного края, где свирепствовал пожар, было ужасно…»

Как художник, он всегда нуждался в свободе. И как художник ответственный — терпеть не мог расхлябанности, а тем более — вседозволенности. После 9 января всеобщий протест выплеснулся наружу. Вместе с ним пришёл и разгул неуправляемой, тёмной стихии. И вот спектакли идут при полупустых залах. Потом бастуют и музыканты…

Когда восстание кончилось, в памяти осталось надолго: баррикады, свист пуль, звон разбитых стёкол, казачьи разъезды, разгул бандитизма, а в иные дни — молчаливая, пустынная Москва, торопливые редкие прохожие, тёмные вечера и ночи, редкие дрожащие огни из заиндевелых окон.

18 декабря он стоит за пультом: «Шехеразада» Римского-Корсакова, «Весна» Глазунова, «Франческа да Римини» Чайковского — концерт в пользу Общества взаимопомощи оркестрантов. 26 декабря возобновились спектакли в Большом театре. Начались репетиции и его опер.

* * *

Партии Барона и Малатесты Рахманинов писал для Шаляпина. С листа эти партии Фёдор Иванович читал с живым интересом. Но как-то раз заметил, что декламация Скупого рыцаря в одном месте не точна. Рахманинов ошибки не видел. За жарким спором наступила напряжённая пауза. Кольнуло и замечание Феденьки: «Слова Пушкина здесь сильнее того, что ты написал»[126]. Рахманинов по-прежнему занимался разучиванием других партий, тратил иной раз по несколько часов, каждый раз восхищаясь, как Фёдор всё схватывает с полунамёка. Но о «Скупом» и «Франческе» больше не заговаривал.

Вскоре пришлось пережить и отказ Неждановой, для которой он готовил Франческу. Она не то боялась разучивать сразу две новые партии — ей досталась роль Царицы ночи в моцартовской «Волшебной флейте», — не то вокальная партия Франчески казалась ей низковата. В конце концов, Барона и Малатесту стал петь молодой Бакланов, сумев за короткий срок сделать невозможное, Франческу — Надежда Васильевна Салина.

Ей было сорок три. Она и сама понимала, что и возрастом, и фигурой не очень подходит для молоденькой Франчески. Но голос, но редкая самоотдача певицы сотворили чудо. На генеральной репетиции сдержанный, но благодарный автор скажет через оркестр: «Благодарю вас, прекрасно!»

4 января нового, 1906 года в Петербурге на вечере у Римского-Корсакова собрались В. В. Стасов, издатель Бессель, А. К. Глазунов, семья Стравинских, Шаляпин, А. В. Оссовский… Сначала исполняли по рукописи «Женитьбу» Мусоргского. При остром своеобразии сочинения — речитативная опера на прозаический гоголевский текст — декламация поражала и оригинальностью, и точностью. Стасов зашумел с одобрением, Бессель был готов оперу напечатать, Римский-Корсаков вызвался редактировать. Следом зазвучал «Скупой рыцарь» Рахманинова. Шаляпин пел Барона с увлечением. Сцена в подвале произвела очень сильное впечатление. И всё же Фёдор Иванович отметил: у Рахманинова нет «лепки слова в звуке». Той, что изумляет у Мусоргского, у Даргомыжского, у самого Корсакова[127].

Римский согласен лишь отчасти: музыка очень талантлива, а сцена Барона в подвале у сундуков с золотом превосходна. Однако ж… «В целом почти непрерывно текущая плотная ткань оркестра подавляет голос»[128]. У Даргомыжского в «Каменном госте» всё было наоборот: оркестр лишь сопровождал вокалистов. В «Скупом рыцаре» — Римский в этом убеждён — вокал без оркестра потерял бы убедительность.

Рахманинов и вправду оказался «слишком симфонист». Но ведь таковым был в своих операх и Рихард Вагнер.

И всё ж таки Корсаков не стал подводить черту: окончательное суждение выносят только после исполнения на сцене. Через неделю и «Скупой рыцарь», и «Франческа да Римини» прозвучат в Москве.

* * *

Постановка вышла «с удачами» и не без промахов. Критики сравнивали своё впечатление от изданных клавиров со сценическим их воплощением. Обе оперы производили впечатление. Возражения, правда, вызывали либретто. Семён Кругликов укорил композитора за сокращения — из текста «маленькой трагедии» Пушкина выпали весьма выразительные строки. Кашкин пожимал плечами, читая текст Модеста Чайковского для «дантовской» оперы. Особенно неудачными казались фразы в эпизоде объяснения Паоло и Франчески: «Трудно себе объяснить, каким образом даровитый и образованный автор либретто мог дать в этой сцене до такой степени неподходящий набор слов»[129].

«Скупой» шёл неплохо, в иные моменты — просто хорошо, но всё же не хватало какого-то «чуть-чуть». Молодому Бакланову недоставало опыта, особенно в декламации. Голос у певца замечательный, бархатный тембр. Но монолог старого Барона требовал, напротив, сухости. Не хватало Бакланову и актёрского мастерства. Потому «певучая» партия Малатесты удалась ему больше.

К Салиной упрёков не было. Разве что фигура у неё была несколько полновата для Франчески. Но другие исполнители до этого уровня недотягивали. Мешала плохая дикция в речитативах. Альбер — Банечич выражал эмоции с навязчивой монотонностью: или топал ногой, или ударял рукой о стену.

Декорации как художественное произведение были замечательны. А в спектакле должного впечатления не производили. «Скупой рыцарь» требовал небольшой площадки. На просторной сцене герои терялись. И подвал с сокровищами напоминал не комнату в башне, а — как заметил доброжелательный, чуть огорчённый Кашкин — «сундучный ряд»[130].

Оркестр Рахманинов вёл как всегда безукоризненно. Публика оперы принимала тепло, автора вызывали. Но шумного успеха не случилось. Музыку критики будут хвалить и… порицать: оперы слишком походят на «вокально-симфонические поэмы». Почему никому в голову не пришло, что для таких «маленьких музыкальных трагедий» это — достоинство?

Партитура требовала исключительно тонких артистов для сценического воплощения — это замечали почти все рецензенты. Вспоминали и Шаляпина с Неждановой — их в спектакле явно не хватало. Чтобы «уравновесить» великолепный рахманиновский симфонизм, требовалась безупречность во всём: в актёрской игре, в вокале, в декорациях, в умелой — почти без антрактов — смене сцен. Музыка требовала совершенства в том, что лежало за её пределами.

В целом премьера стала несомненной удачей. Но Рахманинов был разочарован.

За время дирижёрской работы он подготовил 11 опер, дал 89 спектаклей. Устать немудрено и от чтения партитур, и от репетиций. Ему же пришлось общаться и с обидчивыми артистами, и с вальяжным начальством. В довершение — сценическая недовоплощённость его музыкальных драм.

Ещё шли постановки «Скупого рыцаря» и «Франчески да Римини», а Рахманинов уже явился к Теляковскому с просьбой его освободить. Владимир Аркадьевич пытался уговаривать, предлагал пост главного дирижёра, исключительные полномочия. Рахманинов признался, что совсем вымотался. Надоело всё — плохая дисциплина оркестрантов, недостаточная подготовка многих вокалистов, интриги.

Уже зимой он получил несколько предложений: гастроли в Америке, дирижирование симфоническими концертами Московского отделения РМО[131], новый контракт с Большим театром. Ему же хотелось только сочинять.

В феврале он руководит оркестром в «Русалке» Даргомыжского. Весной, в начале марта, уезжает в Италию.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

Глава XVII. Война и революция

Глава XVII. Война и революция 1Подобно показаниям свидетелей преступления, историки и летописцы июля 1914 года не сходятся в своих описаниях и выводах. Англичане и французы много говорят о нарушении немцами нейтралитета Бельгии.Немцы пытаются заново написать русскую

XXV Война. Театр. Лазарет

XXV Война. Театр. Лазарет Присутствие Погосской, ее постоянное перешептывание с учителями и всеми моими служащими отозвалось и на Малютине. Она стала вести с ним какие-то длинные разговоры, которые всегда приводили его в какое-то беспокойство. Она чем-то его, по-видимому,

Глава XVII Война и революция

Глава XVII Война и революция 1Подобно показаниям свидетелей преступления, историки и летописцы июля 1941 года не сходятся в своих описаниях и выводах. Англичане и французы много говорят о нарушении немцами нейтралитета Бельгии. Немцы пытаются заново написать русскую

Глава I Апрельская революция и война в Афганистане

Глава I Апрельская революция и война в Афганистане Обстановка в Афганистане и события, происходившие в этой стране после Апрельской революции 1978 г., подробно освещены в официальных документах, упомянутых выше и других книгах и многочисленных статьях. Казалось бы

Глава XVII. Война и революция

Глава XVII. Война и революция 1.Подобно показаниям свидетелей преступления, историки и летописцы июля 1914 года не сходятся в своих описаниях и выводах. Англичане и французы много говорят о нарушении немцами нейтралитета Бельгии.Немцы пытаются заново написать русскую

Часть первая. Воспитанница Часть вторая. Мариинский театр Часть третья. Европа Часть четвертая. Война и революция Часть пятая. Дягилев Часть первая

Часть первая. Воспитанница Часть вторая. Мариинский театр Часть третья. Европа Часть четвертая. Война и революция Часть пятая. Дягилев Часть

РЕВОЛЮЦИЯ И ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА

РЕВОЛЮЦИЯ И ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА Февральская революция если и удивила Зворыкина, то скорее какой-то обыденностью происходящего. Волнения и восторги по поводу «великой бескровной революции» были характерны больше для газет, чем для обычных людей. Постепенно, однако,

Глава 3. РЕВОЛЮЦИЯ И ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА

Глава 3. РЕВОЛЮЦИЯ И ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА Заметки Кирстен СиверВо время Первой мировой войны Норвегия соблюдала нейтралитет, что в конечном счете и стало главной причиной того, что норвежская миссия в России взяла на себя обязанности большого числа иностранных

Глава 24. РЕВОЛЮЦИЯ — ЭТО УЛИЧНЫЙ ТЕАТР

Глава 24. РЕВОЛЮЦИЯ — ЭТО УЛИЧНЫЙ ТЕАТР Ты на сцене.Ты — актер.Все по–настоящему.Публики нет.Смысл в том, чтобы завести всех, кого можно завести, и отрубить всех остальных.У этого театра нет правил, форм, структуры, стандартов, традиций — это чистая, натуральная энергия,

5. ВОЙНА И РЕВОЛЮЦИЯ

5. ВОЙНА И РЕВОЛЮЦИЯ Война набирала обороты. Мы уже забыли о мирном времени. Наша армия одержала несколько побед и взяла много пленных. Но почему-то в народе не стало разговоров о взятии казаками Берлина. Наоборот, немецкие уланы вошли в Варшаву. Немцы оккупировали всю

ГЛАВА ТРЕТЬЯ. ВОЙНА И РЕВОЛЮЦИЯ (1904–1905)

ГЛАВА ТРЕТЬЯ. ВОЙНА И РЕВОЛЮЦИЯ (1904–1905) Десятого января 1904 года Блок с женой приезжают в Москву. Они поселяются в маленькой пустой квартире дальней родственницы, Ал. Мих. Марконет, на Спиридоновке, с выцветшими коричневыми обоями и старинной мебелью. В том же доме живет

РЕВОЛЮЦИЯ И ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА (1917—1921)

РЕВОЛЮЦИЯ И ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА (1917—1921) Павлов воспринял большевистскую революцию с болью и ужасом. «Он говорил постоянно о гибели родины, — вспоминал один из его близких друзей, — враждебно и недоверчиво отно сился к большевикам, открыто выражая свое неудовольствие

Из статьи «Станиславский, театр и революция»*

Из статьи «Станиславский, театр и революция»* IЭто было в первые годы после революции. В Художественном театре была дана пьеса Щедрина «Смерть Пазухина». Публика восторженно аплодировала Москвину, Леонидову, всей талантливой постановке пьесы. Ко мне подошел пожилой

Нефть, революция, война

Нефть, революция, война Драматические события на севере Африки поставили перед аналитиками и специалистами от геополитики множество проблем для внимательного анализа и исследований. Одни теории, концепции и конструкции, прежде всего либерального типа, в одночасье