Жизнь за границей. Испания. Париж

Жизнь за границей. Испания. Париж

После свадьбы мы из Петербурга прямо поехали в Биарриц. Я знала это место из своего первого путешествия за границу и непременно хотела показать его Бальмонту. Он был в таком же восхищении от океана, как и я, и находил, даже после своего кругосветного плавания, что это самое красивое в мире побережье.

Бальмонт пишет матери 7/19 октября 1896 года о Биаррице: «Сегодня был удивительно красивый день, солнце не только грело, а и жило… Волны были матово-серебристые, и закат походил скорее на фантасмагорию. Что за красота видеть розовый океан, скалы, окутанные горным грозным туманом, и кровавую полосу на небе, прорезающую сквозь темные облака, зажегшиеся по краям палевой и желтой краской. Все это красиво, но еще лучше будет, когда все это, много времени спустя [121], увидишь в душе своей как сон, под свист северной вьюги, родной и печальной, говорящей о чем-то таком грустном, таком задушевном, что об этом нельзя говорить словами…»

Но наш медовый месяц там был не очень приятен. Мы оба болели после волнений и нервного напряжения последних месяцев. У Бальмонта сделались мучительные фурункулы на сгибе локтей, у меня — желчные колики. Я не выносила вида крови и ран и не могла делать ему перевязки. К счастью, мы жили в Биаррице у моего большого друга, Н. В. Евреиновой, в большой семье, где нас очень ласково приняли и ухаживали за нами обоими.

Бальмонт немедленно заинтересовался баскским и испанским языками и через неделю свободно читал испанские газеты.

Оправившись немного от нашего нездоровья, мы поехали в Мадрид, но были оба еще так слабы, что плохо воспринимали сказочные красоты дороги: St. — Jean-de-Luz, Fond Arabie, St.-Sebastian.

В Мадриде пробыли недолго. Были на бое быков, и оба получили потрясающее впечатление от этого дикого и великолепного зрелища. Бальмонт сейчас же стал читать книги по торомахии{70} по-испански, я — по-французски. Нам посчастливилось купить два альбома гравюр Гойи, сделанных с его досок, по баснословно дешевой цене — по сто песет альбом: «Los Caprichios» и «Los desastros de la guerra» [122].

Средства наши истощались, и мы поехали в Париж, где еще раньше решили провести зиму.

Так как я дома жила на всем готовом, я совсем не знала цену деньгам и поэтому не умела устроиться с той небольшой суммой в 500 франков, которой мы теперь располагали в месяц. В девичестве я такую сумму — мои карманные деньги — тратила на театр, книги, перчатки, цветы. А тут мы сняли в самом центре Парижа, на Больших бульварах, две маленькие комнаты в английском пансионе, правда, в очень тихом и солидном доме. Но жизнь там была нам не по средствам. Все наши деньги уходили на оплату пансиона. Каждую неделю мы со страхом ждали счета: хватит, не хватит…

Бальмонт предоставлял мне всецело распоряжаться деньгами, что я делала, надо сказать, очень плохо: я забывала, что еще прачка должна подать счет, что с нас взыщут за лишнюю ванну или за добавку в лампу керосина, которого мы сжигали больше других пансионеров. Бальмонт оказался внимательнее меня ко всем этим мелочам, он напоминал мне о них, но никогда не делал замечаний, не ворчал на меня. Напротив, утешал, когда я слишком к сердцу принимала свои промахи.

Когда через год мы переселились в Латинский квартал и я приспособилась к французской жизни и устроилась гораздо лучше и втрое дешевле — мы с Бальмонтом со смехом вспоминали мое нелепое хозяйничанье в первую зиму в Париже.

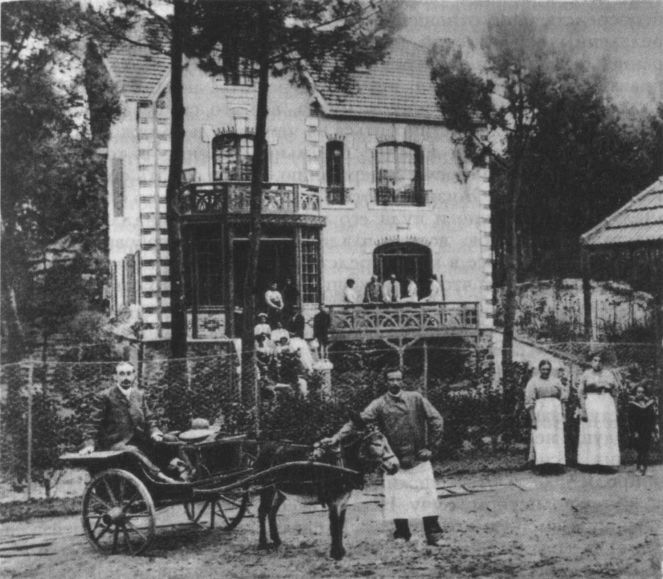

Дом в Париже, где останавливались Е. А. и К. Д. Бальмонты

В одном из своих писем к матери этого года (9/21 декабря 1896 года) Бальмонт пишет ей из Парижа: «…Жизнь моя за последнее время слишком богата разнообразными впечатлениями, чтобы я мог привести их в порядок, мог соединить отдельные штрихи в какую-нибудь цельную картину. Моя „духовная жизнь“ в состоянии настоящего хаоса. Все последние годы, когда я жил в Москве, сперва с семьей, потом один, я не имел возможности отдаваться своим стремлениям к обогащению своего интеллекта, я вращался в замкнутом круге, я работал, работал, работал, читал только то, что имело непосредственное отношение к моим работам, и жил в кругу определенных впечатлений, что, конечно, суживало сферу моей внутренней жизни. Теперь передо мной целый мир: новые люди, новые нравы, философия, наука, искусство, религия, новая личная жизнь. Но ведь этого всего слишком много, все это спутывается, трудно разобраться, трудно остановиться на чем-нибудь. Каждое отдельное явление интересно и каждое отдельное явление в то же время слишком бедно по своему содержанию, чтобы отдать ему исключительное внимание. Жизнь коротка, и счастлив тот, кто с первого дня знал, что ему нужно и куда его влечет. Я не принадлежу к этим счастливцам. Мною всегда владела фантазия, любовь к новому и неизвестному. Все в мире представляется мне то слишком многозначительным, так что не можешь исчерпать содержания каждого явления, то слишком ничтожным, так что вся сумма разнороднейших явлений не стоит того, чтобы посмотреть на нее хоть одним глазом. К сожалению, последнее настроение более часто, и если что меня спасает от ненависти к жизни, это именно моя прирожденная любовь к поэзии, к красоте всего мимолетного, к тихим маленьким радостям, заключающимся в пожатии руки и в глубоком взгляде. Моя душа не там, где гремит вечный Океан, а там, где еле слышно журчит лесной ручеек. Моя душа там, где серая, однообразная природа, где вьются снежинки, где плачут, тоскуют и радуются каждому солнечному лучу. Не в торжестве, не в гордости блаженства вижу я высшую красоту, а в бледных красках зимнего пейзажа, в тихой грусти о том, что не вернуть. Да и стыдно было бы торжествовать, в то время как целые страны умирают под склепом сумрачного неба, в то время как утро тебе приносит цветы, а другим — звуки холодного ветра.

Что же мне все-таки сказать о себе? Я читаю с утра до вечера, я ищу в книгах того, чего нет в жизни. Читаю по-французски книги Ренана по истории еврейского народа, книги разных авторов о демонизме; современные романы, современных поэтов; по-английски — „Потерянный рай“ Мильтона; по-немецки — книгу Куно Фишера о Шопенгауэре, статьи Гельмгольца по естественным наукам, специальные книги по истории средних веков; по-итальянски — „Divina Comedia“ [123] Данте; по-датски — статьи Брандеса о датских поэтах; по-испански буду читать с сегодняшнего дня „Дон Кихота“. Таким образом, как видишь, пребываю в обществе гениев, ангелов, демонов. Стихов я почти не пишу. Вообще писать мне теперь ничего не хочется. Знакомлюсь с живописью и с историей искусства. В этом отношении Катя мне очень помогает, так как она с историей искусства знакома гораздо больше, чем я.

Для меня знакомство с великими картинами в оригиналах открыло совершенно новый мир. Мне хочется подробно ознакомиться с историей живописи, и я уже прочел несколько специальных книг. В Национальной библиотеке, в Salle des Estampes [124], собрана богатейшая коллекция воспроизведений различных шедевров различнейших стран и эпох, с будущей недели мы будем вместе с Катей подробно знакомиться с произведениями китайской и японской живописи, в которой так много совершенно нового, свежего, оригинального. Театром мы оба интересуемся мало. Вчера были в опере, слушали „Тангейзера“».

Затем другое письмо к матери того же года.

«Среди новых знакомых у меня есть один очень интересный молодой француз Лео Руанэ, переводчик Кальдерона и испанских народных песен. Он превосходный знаток испанской литературы, и у него прекрасная библиотека, которой он охотно делится. Он дает мне много полезных указаний, а я перевожу для него на французский язык разные отрывки с английского и с немецкого, которых он не знает. Вот в этом отношении Париж незаменимый город, в нем легко найти человека с одинаковыми умственными интересами. После той возмутительной галиматьи, которую несли в беседах со мной московские профессора за последнее мое пребывание в Москве, я чувствую себя здесь как рыба в воде».

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

ЭТА ЖИЗНЬ. (Париж. 1932)

ЭТА ЖИЗНЬ. (Париж. 1932) «В сущности так немного…» В сущности так немного Мы просим себе у Бога: Любовь и заброшенный дом, Луну над старым прудом И розовый куст у порога. Чтоб розы цвели, цвели, Чтоб пели в ночи соловьи, Чтоб темные очи твои Не подымались с земли. Немного? Но

Испания

Испания Небольшой порт Гетария (это не Испания, это Страна Басков) известен в мире тем, что здесь родился Хуан Себастьян Элькано — капитан, первым обогнувший Землю. Из всей флотилии Магеллана (5 судов) домой вернулось только одно судно «Виктория», и привел его баск Элькано.

Часть пятая. Париж-Италия-Париж (1847–1852)[406]

Часть пятая. Париж-Италия-Париж (1847–1852)[406] Начиная печатать еще часть «Былого и думы», я опять остановился перед отрывочностью рассказов, картин и, так сказать, подстрочных к ним рассуждений. Внешнего единства в них меньше, чем в первых частях. Спаять их в одно — я никак не

Испания

Испания IВагон третьего класса. Много народу. Пестрая, грязная толпа пассажиров. Все едят. Хлеб, творог, яйца. Чем-то похоже на русских крестьян. В окна видна иная природа. Громоздятся горы… Серые, каменные, непохожие на горы, которые я когда-либо видал. Иногда дивишься: как

ИСПАНИЯ И ПОРТУГАЛИЯ

ИСПАНИЯ И ПОРТУГАЛИЯ Кадровая политика Гиммлера — Таммани-холл — Совещание по разведкев Мадриде — Канарис и приказы Гитлера — Борьба разведок за Гибралтар — Подготовка к отступлению в Испании и Португалии — Наша разведка в Южной Америке.Упомянутая беседа с Гиммлером

Испания

Испания Лето 1935 г. началось жаркими безоблачными днями, светлыми ночами и тревожными сообщениями телеграфных агентств. В Испании, где на февральских выборах победил Народный фронт, открыто выступили против законного правительства фашистские генералы.Никто не

Часть первая. В ПАРИЖ! В ПАРИЖ! (1828-1863)

Часть первая. В ПАРИЖ! В ПАРИЖ! (1828-1863) Язык булыжника мне голубя понятней, Здесь камни — голуби, дома — как голубятни. И светлым ручейком течет рассказ подков По звучным мостовым прабабки городов. Здесь толпы детские — событий попрошайки, Парижских воробьев испуганные

Испания

Испания Путешествием в Испанию Вавилов заканчивал исследование средиземноморского очага происхождения культурных растений.Сделав основной базой экспедиции Мадрид, он по радиусам объезжал страну, следуя ходу часовой стрелки, чтобы успеть за созреванием хлебов. Ему

Испания в крови

Испания в крови В Барселоне. Невидимая линия фронта гражданской войны Миновав Лион, я повернул налево, к Пиренеям и Испании. Теперь подо мной чистенькие летние облака, облака для любителей подобных красот, а в них – широкие проемы, похожие на отдушины. И Перпиньян я вижу

Испания в огне

Испания в огне Восемнадцатого июля 1936 года радиостанция марокканского города Сеута передала в эфир: «Над всей Испанией безоблачное небо». Не было в этой фразе ничего зловещего, она свободно могла бы стать строкой лирического стихотворения. Между тем эта невинная фраза

Впереди Испания

Впереди Испания Москва, 16 ноября 1936 года.Состав Москва – Столбцы давно подан.Нетерпеливо пыхтит паровоз, как бы напоминая многочисленным провожающим, что пора прощаться.Слышатся последние восклицанья, добрые напутствия, и поезд тихо трогается точно по расписанию.– Как

Прощай, Испания

Прощай, Испания начале октября нестерпимая жара в Испании стала спадать. Массированные налеты с воздуха на столицу Испанской республики прекратились. Фашистская авиация перенесла свои усилия на Восточный фронт. Все это позволило зенитчикам облегченно вздохнуть