ГЛАВА XV СЫЩИК: ЗАГАДКА ГРЕЙТ-УИРЛИ

ГЛАВА XV

СЫЩИК:

ЗАГАДКА ГРЕЙТ-УИРЛИ

По всему Стаффордширу, от «Гончарен» на севере до горняцких районов юга, в это туманное августовское утро люди стекались на работу. Деревня Грейт-Уирли, менее чем в двадцати милях от Бирмингема, располагалась в местности наполовину земледельческой, наполовину шахтерской. Угольные копи Грейт-Уирли, где утренняя смена начиналась в шесть утра, лежали несколько поодаль, среди полей и холмов отработанной породы.

Предыдущая ночь была ненастной, потоки дождя хлынули за полчаса до полуночи и не прекращались до самого рассвета. В полях вблизи копей земля — красновато-желтая смесь из глины и песка — превратилась в хлюпающую трясину. Первым обнаружил, что случилось в полях этой ночью, молодой шахтер по имени Генри Гаррет.

В луже крови, еще живой, лежал пони с соседней шахты. Его брюхо было рассечено каким-то острым предметом, но разрез, хотя и довольно глубокий, не проникал в брюшную полость. Пони слабо вздрагивал, и кровь еще струилась из раны.

«Рана, — как свидетельствовал потом Генри Гаррет, — здорово кровоточила».

Он стал звать на помощь. На его крик сбежались несколько шахтеров, которым хотелось посмотреть на раненого пони. Явилась и полиция. Два десятка полицейских в форме и в штатском, собранных из разных округов графства в эту ночь — как и каждую ночь в последнее время, — патрулировали окрестность. Это был уже восьмой случай нанесения увечий животному за шесть месяцев.

Между февралем и августом 1903 года лошади, коровы и овцы гибли от руки ловкого маньяка, остававшегося для всех невидимкой. За это же время местная полиция получила целую гору издевательских писем. Под ними стояли вымышленные или поддельные подписи. Те из писем, которые представляли наибольший интерес и о которых еще пойдет речь, были подписаны именем одного ученика Уолсоллской гимназии; мальчик этот, как выяснилось, был к ним совершенно непричастен.

Анонимные письма были чтением не из приятных. Больше всего в них отталкивало какое-то маниакальное кривляние. В одном письме автор не без волнения несколько раз упоминает о море и тут же с изуверским сладострастием смакует подробности насилия над животными. О себе он говорил как о члене банды, среди участников которой называл многих явно безвинных людей, и рассказывал, как они развлекаются, калеча животных. Одного из сообщников он изображал так: «У него орлиное зрение и острый, как бритва, слух, а походка быстрая и бесшумная, как у лисы, и он подкрадывается на четвереньках к несчастным тварям…» А вот в другом месте, будто давясь от смеха: «То-то будет весело в Уирли в ноябре, когда мы возьмемся за маленьких девочек и к марту отделаем штук двадцать, как отделали лошадок».

Эта угроза повергла в ужас возмущенное общество. И вот утром 18 августа был найден в поле умирающий пони. Неизвестный снова сделал свое дело под носом у двадцати полицейских, наблюдавших за окрестностью, причем трое из них следили непосредственно за местом происшествия.

Это был какой-то деревенский Джек Потрошитель, знающий, как, не вспугнув, подойти к животному, чтоб нанести удар. Инспектор Кемпбелл из полицейского управления графства Стаффордшир осмотрел пони и сделал для себя некоторые выводы.

Инспектор Кемпбелл, как и все его коллеги вплоть до начальника полиции графства, совершенно искренне верил, что знает виновного. Он считал, что знал его с самого начала. В полумиле от места происшествия, за насыпью лондонской Северо-Западной железной дороги, стоял дом местного священника. Инспектор Кемпбелл со своими людьми отправился туда. Он был готов, обнаружив малейшую улику, арестовать сына священника.

Дело в том, что преподобный Шапурджи Идалджи, более тридцати лет служивший приходским священником, был парс, то есть происходил из индийской секты. Выражаясь языком просторечным, он был просто «цветным», а значит, чуждым и подозрительным. Как парс сделался священником англиканской церкви, никто не знал, но он был женат на англичанке, Шарлотте Стунмэн, и старшим из троих детей был двадцатисемилетний Джордж Идалджи.

Джордж Идалджи, смуглый молодой человек с как будто удивленными, чуть навыкате глазами, служил юрисконсультом в Бирмингеме. Каждое утро он садился на поезд 7.20, направляясь в свою контору, и каждый вечер возвращался домой в половине седьмого. Джордж был юношей низкорослым и хрупким, нервным и застенчивым, с незаурядными способностями. В Мейсон-колледже, а затем и в Бирмингемском университете он с отличием выдержал экзамены, не раз получал призы от Общества юристов и составил известный справочник по железнодорожному праву. Но даже достоинства этого «цветного» юноши с глазами гнома делали его существом, вселявшим еще больший ужас, чем его отец.

«Чудной он, — говаривали про него. — Не пьет, не курит. Может смотреть на тебя в упор и не замечать. А в последнее время…»

Это-то «последнее время» и вызывало все толки.

За несколько лет до того, в период между 1892 и концом 1895 года, когда Джордж был еще школьником, в тех же местах возникло какое-то поветрие скверного толка розыгрышей и анонимных писем. Кое-что из этих выходок было направлено на людей посторонних, в том числе на директора Уолсоллской гимназии. Но основным объектом травли стал преподобный Шапурджи Идалджи. Письма, порочащие его жену, дочь и в особенности старшего сына, подсовывались под двери и забрасывались в окна его дома. Донимали священника и всевозможными мистификациями.

Ложные объявления помещались от его имени в газетах. Открытки, также носящие его имя, рассыпались другим священникам. Один священник в далеком Эссексе не знал, что и думать, получив от Ш. Идалджи следующее послание:

«Если вы незамедлительно — телеграммой — не принесете извинений за те возмутительные намеки относительно моего целомудрия, которые вы себе позволяете в своих проповедях, я предам гласности разврат и насилие, коим вы предаетесь».

Все это могло бы показаться попросту забавным. Однако анонимное злотворство редко забавляет того, кто испытывает его на себе. Под покровом темноты кто-то усеял лужайку перед домом священника старыми ножами, ложками и прочим хламом. Как-то раз на порог дома был подброшен большой ключ, украденный из Уолсоллской гимназии. Подобные злонамеренные забавы продолжались более трех лет.

Но начальник Стаффордширской полиции достопочтенный капитан Джордж Александр Ансон взирал на это бесстрастно. Капитан Ансон был из тех людей, для которых «цветной» хуже скотины. Капитан Ансон говорил, что злоумышленником был не кто иной, как юный Джордж Идалджи, терзающий собственную семью. Священник возражал, что это явная нелепица: ведь письма подметывались под дверь, когда Джордж (мать и отец видели это собственными глазами) был дома. Начальник полиции стоял на своем. О ключе, найденном на пороге, он писал: «Я могу сразу же заявить, что не намерен слушать никаких уверений в непричастности, какие может дать ваш сын по поводу ключа». Позже Ансон заявлял, что «надеется добиться для преступника годика-другого каторжных работ». А глумливые выходки все продолжались:

И вдруг в конце декабря 1895 года травля прекратилась. Последнее подложное объявление от имени Ш. Идалджи появилось в одной Блэкпулской газете. Вслед за тем в Грейт-Уирли на целых семь лет, вплоть до 1903 года, воцарился целительный покой.

А потом кто-то стал увечить скотину. Каждой жертве наносилась длинная узкая рана, вызывающая сильное кровотечение, но не проникавшая во внутренности животного. Кто же нападал на скот?

— Джордж Идалджи, — считали власти. Всю округу взял под контроль специальный отряд полиции. По инструкции капитана Ансона констебли должны были следить за домом священника и подмечать, не выходит ли из него кто-нибудь по ночам. Они приступили к слежке еще до появления второй серии анонимок, в одной из которых и была фраза об «орлином зрении и остром, как бритва, слухе». В довершение всего эти письма неизменно указывали на Джорджа Идалджи как на главаря «скотобойной» банды.

«Мистер Идалджи отправился в Брам… обстряпать свои делишки под носом у всех этих полицейских, и я уверен, что теперь коров кокнут не ночью, а средь бела дня».

Кто же, по мнению начальника полиции, писал эти письма?

«Мистер Идалджи самолично». (Ему, как видно, захотелось собственными руками погубить свою карьеру юриста.)

Так обстояли дела к утру 18 августа, когда, осмотрев изувеченное животное, инспектор Кемпбелл направился в дом священника. Инспектор с несколькими констеблями прибыл туда в восемь утра. Джордж Идалджи уже уехал на работу в Бирмингем. Но его мать и сестру инспектор застал в столовой за завтраком. Едва только тени полицейских промелькнули за цветными стеклами входной двери, миссис Идалджи и ее дочь уже поняли, какой оборот принимает дело.

— Я вынужден просить вас, — сказал инспектор Кемпбелл, — показать мне одежду вашего сына (на ней, полагал он, наверняка будут обширные пятна крови).

— А также, — продолжал он, — всякое оружие, которое могло бы послужить преступнику.

Полиция не нашла ничего, что могло бы сойти за оружие, кроме футляра с четырьмя бритвами, принадлежавшего священнику; химический анализ бритв показал, что на них нет следов крови несчастного пони. Но была найдена пара ботинок Джорджа Идалджи, мокрых и вымазанных черной грязью. Нашли также пару синих саржевых брюк, запачканных черной грязью по обшлагам. Нашли еще старую домашнюю куртку с белесыми и темными пятнами на рукаве, которые могли оказаться слюной и кровью умирающего пони.

— Куртка мокрая, — заявил инспектор Кемпбелл.

Священник, к тому времени уже присоединившийся к остальным в своем кабинете на первом этаже, провел по куртке рукой и сказал, что она ничуть не мокрая. Инспектор сказал, что заметил прилипшие к куртке конские волосы. Шапурджи Идалджи, поднеся куртку к самому окну, возразил, что не видит никаких волос, и предложил своему собеседнику продемонстрировать хоть один. Об этом же в один голос твердили миссис Идалджи и мисс Мод Идалджи.

— Это просто нитка, — воскликнула девушка, взглянув на куртку. — Ну конечно, это просто нитка вытянулась из ткани!

Во всяком случае, как заметил впоследствии сэр Артур Конан Дойл, полиция не собрала образцов конского волоса и не запечатала их, как полагается, в конверт. Зато куртку вместе с жилетом полицейские без дальнейших объяснений унесли с собой. Тем временем, чтобы избавить его от мучений, был умерщвлен пони. Из его шкуры вырезали полоску и — мягко говоря, весьма неосмотрительно — упаковали в один сверток с одеждой Джорджа Идалджи. Лишь около четырех часов дня ее взялся осматривать беспристрастный свидетель — полицейский врач д-р Баттер. Независимо от того, были конские волосы на одежде раньше или нет, теперь-то они наверняка должны были там обнаружиться. Доктор Баттер насчитал их 29 на куртке и 5 на жилете.

Это была козырная улика, тем более, что другие улики заметно потеряли в весе. Доктор Баттер заключил, что белесые и темные пятна на одежде — пищевого происхождения, за одним только исключением. На правом манжете куртки было два пятна, «каждое размером с трехпенсовую монету», в которых обнаружились следы крови млекопитающего. Это могла быть кровь пони, но с тем же успехом — брызги крови из ростбифа. Во всяком случае, пятна не были свежими.

Джордж Идалджи был арестован вечером того же дня в своей конторе; полицию он встретил со страдальческим видом. Сознавая свою физическую слабость, Идалджи чувствовал себя загнанным в угол. Он то резко огрызался, то впадал в крайнее отчаяние.

— Я не удивлен, — сказал он по пути в полицейский участок. — С некоторых пор я ждал этого.

Эти слова были тут же записаны и потом использованы на суде как подтверждение нечистой совести обвиняемого.

«Можете ли вы рассказать, что вы делали вечером 17 и в ночь на 18 августа, когда был изувечен пони?»

Показания Идалджи, данные тогда же и впоследствии, вкратце сводятся к следующему.

«Я вернулся домой из конторы в половине седьмого вечера. Дома я немного поработал. Потом отправился по шоссе к сапожнику в Бриджтаун и добрался туда чуть позже половины десятого. На мне был синий саржевый плащ». Это подтвердил и сапожник Джон Хэнд. «Ужин должны были подать не раньше половины десятого, и я некоторое время просто гулял. Меня, должно быть, заметили несколько человек. Весь день шел дождь, но в то время дождя не было».

(Итак, замечает Конан Дойл, — вот объяснение грязи на штанах и мокрых ботинок. Это была черная дорожная слякоть. Конечно, без труда можно было отличить черную слякоть сельской дороги от рыжей смеси песка и глины с окрестных полей!)

Но обратимся к показаниям Идалджи.

«Я вернулся домой, — утверждал он, — в девять тридцать. Поужинал и лег в постель. Я сплю в одной комнате с отцом вот уже семнадцать лет, Я не выходил из спальни до двадцати минут седьмого следующего утра».

Ночь с 17 на 18 августа была ненастной, дождь не прекращался до самого рассвета. Шапурджи Идалджи, вообще спящий очень чутко, в эту ночь, томимый неясными предчувствиями и болями в пояснице, спал особенно беспокойно. «Я всегда, — подчеркнул он, — запираю дверь спальни. Если бы сын ночью выходил, я бы знал об этом. Но он не выходил».

Когда распространилась весть об аресте Джорджа Идалджи — после стольких месяцев ночных злодеяний, — негодование местных жителей вырвалось наружу. Над «цветным» юношей нависла угроза линчевания. Когда полиция везла его в магистратский суд в закрытой карете, уличная толпа набросилась на карету и сорвала дверцу с петель.

«В местной пивной, — писал репортер бирмингемской газеты „Экспресс энд стар“, — мне довелось услышать множество теорий, одна другой замечательней, насчет того, зачем Идалджи выходил по ночам убивать скотину; большинство, однако, сходилось на том, что он приносил жертву своим богам».

20 октября 1903 года Идалджи предстал перед судом. Слушалось дело в так называемом суде квартальных сессий, и местный судья оказался настолько невежественным в правовых вопросах, что ему пришлось нанять советника из адвокатов. Но и обвинение на суде совершенно переменило тактику.

Первоначальная версия в том виде, в каком она была представлена магистратскому суду в Кэнноке, состояла в том, что Идалджи совершил преступление между 8.00 и 9.30 вечера, то есть тогда, когда он был у сапожника и потом прогуливался перед ужином. Но в этой версии обнаружились прорехи. Нашлись свидетели, видевшие Джорджа во время прогулки. Рана, нанесенная пони, утром следующего дня еще сильно кровоточила, и ветеринар, осмотревший пони, засвидетельствовал, что эта вполне еще свежая рана не могла быть нанесена ранее половины третьего ночи.

И вот вся история была преподнесена присяжным в совершенно переиначенном виде. Идалджи, как утверждалось, совершил преступление между 2.00 и 3.00 часами ночи. Он украдкой выбрался из спальни священника. И затем под проливным дождем, ускользнув от внимания полицейского патруля, он отшагал полмили, перебрался через огражденные железнодорожные пути, изувечил пони и вернулся домой еще более кружным путем через поля, изгороди и канавы.

Но разве полиция не наблюдала за домом священника в ночь совершения преступления?

Ответ полиции был, по существу, таков: «И да, и нет». В предыдущую ночь, как показал сержант Робинсон, в дозоре было шесть человек, но о роковой ночи наверняка того же не скажешь. Специального приказа следить за домом священника не было; было лишь то, что можно назвать общим указанием. Зато огромное впечатление на присяжных произвели улики (не упоминавшиеся в магистратском суде): следы с места преступления.

Констебль, как утверждало обвинение, сравнил один из башмаков Джорджа Идалджи со следами, ведущими к месту, где лежал пони, и обратно. Правда, вся земля кругом была уже вдоль и поперек истоптана шахтерами и другими прохожими. (Здесь автору Шерлока Холмса впору было взвыть.) Но констебль нашел несколько следов, схожих со следами обвиняемого. Взяв башмак Идалджи, он вдавил его в землю рядом с одним из этих следов и получил таким образом необходимый для сравнения отпечаток, и, между прочим, измазал башмак рыжей грязью. Затем он измерил оба отпечатка и нашел, что они одинаковы.

— Были ли эти следы сфотографированы?

— Нет, сэр.

— Был ли сделан с них слепок?

— Нет, сэр.

— Тогда где же улика? Почему вы не вырыли ком земли, чтобы получить хороший слепок?

— Но, сэр, земля была в одном месте слишком мягкой, а в другом — слишком твердой.

— Но как же вы измеряли следы?

— Палочками, сэр. И соломинкой.

Но довольно с нас этой судопроизводственной трагикомедии. Эксперт по почерку Томас Гаррин заявил под присягой, что письма, обвиняющие Идалджи в убийстве животных, писаны рукой самого Идалджи. Г-н Гаррин был тем самым экспертом, чье свидетельство уже однажды помогло отправить за решетку невиновного — Адольфа Бека — в 1896 году. И в нашем случае присяжные признали Джорджа Идалджи виновным. Судья-дилетант, решительно отвергнув соображение, что в интересах правосудия было бы лучше перенести судебное разбирательство в Лондон, подальше от предвзятых настроений местной публики, приговорил Идалджи к семи годам каторжных работ.

«Господи помилуй!» — воскликнула мать осужденного.

Это произошло на исходе октября 1903 года. Правда, пока Идалджи находился в заключении в ожидании суда, произошел еще один случай нападения на лошадь, но представитель обвинения объяснил это проделками «Уирлиской банды», имевшими целью запутать следствие. В ноябре было получено еще одно анонимное письмо и была зарезана еще одна лошадь. Идалджи канул в тюрьму, он отбывал срок сначала в Льюисе, а затем в Портленде. Здесь, кстати, можно добавить еще один случайный, но эффектный штрих в духе Анатоля Франса: в Льюисской тюрьме Идалджи занимался тем, что кроил заготовки мешков-кормушек для лошадей.

В конце 1906 года, когда он отбыл уже три года из своего семилетнего срока, с ним произошло событие столь же необъяснимое, как и все в его истории. Его выпустили на свободу.

Он не был оправдан. Никто не объяснял ему, почему вдруг он был освобожден. Он оставался под полицейским надзором. Все это время, с самого начала дела Идалджи, его друзья, руководимые бывшим верховным судьей Багамских островов Р. Д. Йелвертоном, не переставали настаивать на шаткости улик против него. Когда он уже пребывал в тюрьме, десять тысяч человек, включая несколько сот юристов, подписали, петицию в министерство внутренних дел о пересмотре дела. Петиция не возымела действия, и г-н Йелвертон, при мощной поддержке журнала «Truth», вновь поднял этот вопрос. Но министерство, неизвестно чем руководствуясь, избегало давать объяснения. Ворота Портленда на миг отворились — и только.

— И что же прикажете мне делать теперь? — спрашивал осужденный.

Перспективы открывались мрачные. «Меня, конечно, вычеркнули из списка юрисконсультов. Во всяком случае, я едва ли смогу заниматься своим делом, находясь под надзором полиции. Но виновен я или нет? Этого мне не хотят говорить».

— Не хотят? — воскликнул Конан Дойл.

Он как раз ознакомился с этим делом по газетным материалам и перечитывал письмо от Идалджи с призывом о помощи. Делу Идалджи он посвятил восемь месяцев напряженного труда, с декабря 1906 по август 1907 года, отложив собственные дела, войдя в немалые расходы и, между прочим, установив личность истинного преступника. И отмена приговора казалась ему необходимой для соблюдения элементарной справедливости.

«Либо этот человек виновен, либо нет, — писал он. — Если виновен, то должен до последнего дня отбыть все семь лет вполне заслуженного приговора. Если нет, то его должны оправдать, принести извинения и восстановить во всех правах».

Конан Дойл без устали собирал доказательства своей гипотезы, переписывался со всеми, кто мог дать показания по этому делу, и выкурил не одну унцию табаку в размышлениях над результатами своего труда, прежде чем встретиться лично с Джорджем Идалджи. В начале января 1907 года они наконец встретились в холле лондонского Гранд-отеля на Чаринг-Кросс.

«Одного лишь взгляда на г-на Джорджа Идалджи достаточно…», — писал Конан Дойл в своей нашумевшей статье, появившейся неделю спустя. «Одного лишь взгляда на г-на Джорджа Идалджи достаточно, чтобы убедиться в нелепости обвинений против него и понять некоторые причины подозрений, которые он навлек на себя».

«Он пришел в отель по моему приглашению, — продолжал Конан Дойл, — но сам я запоздал, и он коротал время, читая газету. Я опознал его по смуглому лицу и стал наблюдать за ним. Он держал газету вплотную к глазам и чуть наискосок, что свидетельствовало…»

Тут, по-прежнему не спуская с Идалджи глаз, писатель пересек холл и протянул ему руку.

— Вы мистер Идалджи, — сказал он и назвал себя. — Не страдаете ли вы астигматической близорукостью?

Нам не известно, что испытал молодой юрист при таком приветствии, но известна их дальнейшая беседа.

— Я когда-то учился на окулиста. Астигматизм у вас явный, и думаю, что и близорукость довольно сильная. Почему же вы не носите очков?

— Я никогда их не носил, сэр Артур. Я обращался к двум офтальмологам, но ни один не смог мне подобрать подходящие очки. Они говорят…

— Но об этом, конечно же, упоминалось на суде?

— Сэр Артур, — проговорил Джордж с отчаянной искренностью, — я хотел пригласить окулиста в качестве свидетеля. Можете проверить. Но мои адвокаты сказали, что улики против меня до того смехотворны, что не стоит и беспокоиться.

Идалджи, — рассуждал про себя Конан Дойл, — ничего не видит даже днем, а в сумерках, должно быть, пробирается на ощупь по любой не слишком ему знакомой местности; ночью же — он просто беспомощен. Чтобы такой человек рыскал в полях по ночам, не говоря уже о роковой ночи с проливным дождем, когда Идалджи якобы проделал кружной путь в милю, не промокнув при этом до нитки, — это, решил он, совершенная бессмыслица.

Может быть, слепота Идалджи притворная? Он не верил в это. Но проверять себя следовало на каждом шагу. Он направил Идалджи к известному специалисту по глазным болезням Кеннету Скотту, который установил близорукость в восемь диоптрий — даже сильнее, чем предполагал Конан Дойл. Тем временем он вступил в переписку с Идалджи-отцом и побывал в Грейт-Уирли, чтобы на месте провести расследование и опросить свидетелей. И теперь у него в руках были все необходимые детали.

11 января 1907 года в «Дейли телеграф» появилась первая часть его репортажа в восемнадцать тысяч слов: «Дело Джорджа Идалджи».

Он начал с того, что, вынеся на читательский суд улики против Идалджи, одну за другой разрушил их до основания уже известными нам доводами. Затем со всей нетерпимостью, с какой он относился ко всяким предрассудкам, будь то неприязнь расовая, национальная или религиозная, выступил с обличительной речью. «Нетрудно, — писал он, — найти оправдания тем чувствам, какие должен был вызвать у невежественных крестьян непривычный облик Идалджи. Но трудно оправдать того английского джентльмена, начальника полиции, который лелеял свою ненависть с 1892 года и заразил ею всю полицию графства».

«Это дело, — продолжал Конан Дойл, — есть жалкое подобие дела Дрейфуса. И в том и в другом случае власти расправляются с молодым интеллигентом с помощью сфабрикованной графологической экспертизы. Капитан Дрейфус во Франции стал козлом отпущения потому, что он еврей. Идалджи в Англии — потому, что он индиец. Англия — колыбель свободы — содрогнулась в ужасе, когда подобное происходило во Франции. Что же прикажете сказать сейчас, когда это случилось в нашей собственной стране?»

А министерство внутренних дел? Какова была его реакция — не изменившаяся, кстати, при смене кабинета, — когда такой авторитетный правовед, как Р. Д. Йелвертон, представил доказательства несправедливости вынесенного Идалджи приговора?

«Конечно, — писал с горечью Конан Дойл, — власти были сконфужены и предпочли пойти на компромисс со своей совестью». После трех лет отсидки они выпустили страдальца, но так и не оправдали его. Ничуть не стыдясь, объявили: «ты свободен», добавив при этом: «однако виновен». Но с этим нельзя смириться. Кто вынес это бессмысленное решение? И на каких основаниях? Он, Артур Конан Дойл, взывает к общественному мнению:

«Перед нами захлопнулись все двери, и теперь мы взываем к высшему суду, к суду, который никогда не грешит против признанных фактов. Мы спрашиваем народ Великобритании: до каких пор это будет продолжаться?»

Нечего и говорить — сенсация.

Джордж Идалджи за одну ночь стал притчей во языцех. Столбцы «Дейли телеграф» разбухали от самой разноречивой корреспонденции. Еще один знаток права, сэр Джордж Льюис (вошедший в историю криминалистики в связи с делами об отравлении Браво и о похищении бриллиантов на Хаттон-Гарден), выступил в защиту Идалджи. Все громче становился ропот: кто несет ответственность за решение «свободен, но виновен»?

Министерство внутренних дел отказалось давать объяснения по этому поводу, а вернее, вообще не желало входить ни в какие объяснения. Министр Герберт Гладстон, сын покойного «Великого старца», дипломатично заверил, что дело Идалджи будет досконально пересмотрено. Увы, это оказалось не так просто. В ту пору еще не было такого органа, как апелляционный уголовный суд, хотя вопрос о его создании рассматривался еще в связи с делом Адольфа Бека. Поэтому возникла проблема, как сызнова дать делу ход.

«Так что же, — поговаривали в пабах, — видно, приговор Идалджи останется в силе только потому, что нет такого юридического механизма, который мог бы его отменить?»

Что касается повторного слушания дела, то это действительно так. Однако сейчас речь идет, не смутившись признавало министерство внутренних дел, об исключительных обстоятельствах. Министерство соглашалось назначить комитет из трех беспристрастных судей; этот комитет должен был изучить на закрытых заседаниях все представленные материалы и выработать рекомендации властям относительно их линии поведения.

«Превосходно!» — сказал Конан Дойл. Его не беспокоила отсрочка, ибо он был уверен, что может назвать имя истинного преступника. Путем обширной переписки и секретных поездок в окрестности Уирли он собирал материал, который можно было представить комитету.

«Улики против моего подозреваемого, — писал он матери еще 29 января, — уже сейчас достаточно весомые. Но я продолжаю вести расследование по пяти различным каналам одновременно и надеюсь, что скоро добуду неопровержимые доказательства. Вот будет здорово, если мне удастся положить его на лопатки!»

И тут он стал получать нелепые послания от неугомонного «шутника-живодера». Они заползали в его почтовый ящик, словно змеи, чей яд уже потерял прежнюю вредоносность.

«Я узнал от одного сыщика из Скотленд-Ярда, что если ты напишешь Гладстону, что виноват-таки Идалджи, то тебя в будущем году произведут в лорды. Что лучше, быть лордом или рисковать своими потрохами? Вспомни о кровавых делах ужасного убивца (sic!) — как бы и с тобой чего не случилось».

Не было сомнений, что эти угрозы исходили от того же самого «шутника». Не говоря уже о почерке, в этих посланиях было слишком много чисто местных подробностей, слишком часто и назойливо обращался писавший к идеям, коими был одержим уже многие годы. К примеру:

«В Уолсолле нельзя было учиться, пока эта грязная скотина (имярек) был директором гимназии. Он получил свое, когда до начальства дошли кое-какие сведения на его счет. Ха-ха».

И всюду «шутник» исступленно доказывал, что Идалджи, Идалджи, Идалджи — автор всех прежних анонимок.

«Доказательство — образец его почерка, который он поместил в газетах, когда его выпустили из тюрьмы, где бы надо ему сидеть до гроба со своим папашей и всеми другими черномордыми и желтомордыми жидами… Взгляни, дурак слепой, разве кому-нибудь подделать такой почерк».

Нет, не одной лишь злобой дышали эти письма. Конан Дойл давно уже понял, что их автору место среди умалишенных. Но он дорожил каждым росчерком его пера, потому что они давали материал для сравнения с теми, другими, письмами, восходящими к началу всей этой истории.

Вот что писал тогда Конан Дойл:

«Исходя из анализа почерка, я пришел к определенным выводам. Я утверждаю, что анонимные письма 1892–95 годов писали два человека: один из них достаточно образован, а другой — полуграмотный мальчишка-сквернослов. И я утверждаю, что почти все письма 1903 года написаны тем же сквернословом, достигшим двадцатилетнего возраста. На основании других данных я утверждаю, что Сквернослов не только был автором этих писем, но и калечил животных.

Но с ходу выдвинуть такие утверждения — значит начать с конца. Вернемся к началу. Обратимся к фактам в том виде, в каком они были нам представлены, и посмотрим, какие умозаключения можно из них вывести.

Прежде всего, одна деталь настолько бросается в глаза, что я удивлен, как можно было ее не заметить. Я имею в виду необычайно длительный перерыв между двумя потоками писем. Первая серия писем и по-детски нелепых розыгрышей длилась вплоть до конца декабря 1895 года. А после этого почти семь лет подряд никто в тех местах подобных оскорбительных писем не получал. Мне это говорит не о том, что виновный внезапно изменил своим зловредным повадкам и нраву, а потом, в 1903 году, они вдруг вновь проявились, но о том, что он все это время отсутствовал; то есть неизвестный злоумышленник просто-напросто куда-то удалился.

Но куда же? Прочтем самое первое письмо из серии 1903 года. В нем в трех местах недвусмысленно говорится о море. Пишущий расхваливает матросскую жизнь, он бредит жизнью корабельного юнги. И ввиду его долгого отсутствия не естественно ли предположить, что он ушел в море и лишь недавно вернулся.

Заметим также, что последним издевательством над Идалджи в 1895 году было вымышленное объявление от его имени в Блэкпулской газете. Возможно, это и простое совпадение, каждый мог бы поехать отдыхать в Блэкпул; но все же не будем забывать, что этот курорт расположен близ Ливерпуля — морского порта.

Примем эту теорию в качестве рабочей гипотезы. Где же прежде всего искать следы нашего гипотетического злоумышленника? Безусловно, в списках учеников Уолсоллской гимназии!

Уолсоллская гимназия — явное связующее звено между двумя потоками писем. Среди писем группы „А“ есть непристойное послание тогдашнему ее директору. Большой ключ, похищенный из Уолсоллской гимназии, был подброшен на порог дома Идалджи. А некоторые из писем группы „Б“ подписаны именем ученика Уолсоллской гимназии. Я сам уже в 1907 году получил письмо, полное бредовых измышлений о директоре, возглавлявшем гимназию пятнадцать лет назад.

Поэтому я прежде всего направился в Уолсолл. Мне нужно было выяснить, учился ли в гимназии в начале 90-х годов мальчик, а) озлобленный на директора, б) отмеченный врожденной порочностью, в) ушедший впоследствии в море. Я предпринял этот естественный шаг — и сразу же напал на верный след».

Эти свои наблюдения Конан Дойл сообщил министерству внутренних дел, а через некоторое время, опустив последний абзац, поместил в «Дейли телеграф».

И вот между февралем и апрелем 1907 года все пять линий расследования стали сходиться в одной точке, и Конан Дойл получил возможность передать министерству подкрепленное свидетельскими показаниями досье следующего содержания:

В Уолсолле с 1890 по 1892 год учился мальчик по имени Питер Хадсон (имя это вымышленное, заимствованное из «морских» рассказов Конан Дойла); в тринадцать лет он был исключен из гимназии. Уже тогда Хадсон проявлял странные пристрастия. Он, например, любил подделывать письма, причем делал это весьма неуклюже. Особую страсть он питал к ножам. В железнодорожных вагонах по дороге в школу он поднимал подушки сидений и вспарывал обивку, выворачивая наружу конский волос.

Не однажды отцу Питера Хадсона приходилось платить штраф за то, что его сын срезал кожаные ремешки с вагонных окон. В Уолсолле учился мальчик по имени Фред Брукс, с которым Питер Хадсон не на шутку враждовал, так вот семья этого мальчика в 1892–95 годах была завалена анонимными письмами. После исключения Хадсона отдали в обучение к мяснику; там он получил возможность вволю поупражняться во владении ножом на тушах животных.

В конце декабря 1895 года он нанялся юнгой на корабль. Его судно вышло в море из Ливерпуля. В начале 1903 года он окончательно сошел на берег и все то время, пока совершались нападения на животных, жил в окрестностях Грейт-Уирли.

Следует отметить, что в 1902 году он на протяжении десяти месяцев служил на судне, перевозившем скот. Там он приобрел навыки обращения с животными — навыки совершенно необходимые, подчеркнул Конан Дойл, тому, кто желает быстро и бесшумно подкрасться к жертве. «Сравните этого человека, — писал он, — с подслеповатым интеллигентом Идалджи».

Однако служба Хадсона на перевозившем скот судне повлекла за собой еще одно следствие — решающую в нашем деле улику.

В июле 1903 года некая г-жа Эмили Смоллкинг навестила Питера Хадсона в его доме, стоящем на краю поля. Супруги Смоллкинг были давними друзьями семейства Хадсонов. В ту пору вся округа только и говорила, что об убийствах скота. Г-жа Смоллкинг упомянула об этом в разговоре с Питером Хадсоном, который впал вдруг в какой-то восторженно-доверительный тон. Он подошел к буфету, достал огромных размеров нож из тех, какими пользуются коновалы, и поднял его над головой.

«Глядите, — сказал он, — вот чем они убивают скотину».

Г-же Смоллкинг стало не по себе. «Убери это! — сказала она. И торопливо добавила: — А то я подумаю, не ты ли это делаешь».

Питер Хадсон спрятал нож на место. Впоследствии он попал в руки Конан Дойла. Не будем задаваться вопросом, как это произошло, лучше вернемся к досье для министерства внутренних дел.

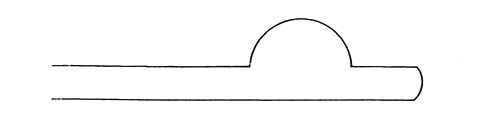

«Во всех случаях увечения скота вплоть до 18 августа, — писал Конан Дойл, — раны носили необычный характер: это были узкие разрезы, рассекавшие кожу и мышцы, но не проникавшие во внутренности. Если использовать режущее орудие, оно непременно в каком-нибудь участке разреза войдет слишком глубоко и затронет острием или лезвием внутренности.

Обратите внимание на то, как устроено лезвие этого инструмента: — нож заточен очень остро, и все же он производит лишь поверхностный надрез. Я утверждаю, что такой нож, похищенный Питером Хадсоном на судне, — единственный инструмент, с помощью которого можно было совершить все эти преступления».

Обратите внимание на то, как устроено лезвие этого инструмента: — нож заточен очень остро, и все же он производит лишь поверхностный надрез. Я утверждаю, что такой нож, похищенный Питером Хадсоном на судне, — единственный инструмент, с помощью которого можно было совершить все эти преступления».

Этаж за этажом воздвигал Конан Дойл систему доводов; он доказал, что Джон Хадсон, старший брат Питера, принимал участие в написании писем 1892–95 годов и что семья Идалджи давно уже была предметом ненависти обоих братьев. Некоторые наиболее веские и уничтожающие доводы мы привести здесь не можем, ибо они слишком явно укажут на личность Хадсона, но власти с ними ознакомились.

В ожидании отчета комитета по изучению дела Идалджи Конан Дойл все больше исполнялся уверенности, что справедливость восторжествует. Он был в этом убежден. Да и весь этот год складывался для него замечательно — год исполнения желаний: в сентябре он должен был обвенчаться с Джин Лекки.

«И мы, — писал он, — пригласим Идалджи на свадьбу».

В конце мая были обнародованы рекомендации комитета и решение министра внутренних дел. В правительственном заявлении, «представленном обеим палатам по указу Его Величества», излагались выводы комитета. На г-на Йелвертона, первого защитника Идалджи, они произвели ошеломляющее впечатление.

Джордж Идалджи, утверждали члены комитета, был ошибочно обвинен в нападении на домашних животных; они не могут согласиться с приговором присяжных. С другой стороны, они не видят оснований сомневаться в том, что Идалджи был автором анонимных писем. «Признавая его невиновным, нужно отметить, что он до некоторой степени сам виноват в своих неприятностях». Следовательно, он будет реабилитирован, но не получит никакой компенсации за трехлетнее пребывание в тюрьме, раз он сам навлек на себя беду.

Иными словами, опять компромисс с совестью.

Это уже чересчур. В палате общин на министра внутренних дел градом отравленных стрел посыпались едкие вопросы. Общество юристов, выражая мнение коллег Идалджи, немедленно восстановило его в списке юрисконсультов с правом юридической практики. «Дейли телеграф» объявила подписку на триста фунтов стерлингов в пользу Идалджи. А доведенный до крайности Конан Дойл потребовал объяснений у министерства внутренних дел.

— Вы что, считаете, — вопрошал он, — что Джордж Идалджи сумасшедший?

— Нет, на это не похоже.

— Может быть, когда-нибудь ранее возникали сомнения в его вменяемости?

— Никогда.

— Тогда как вы можете всерьез утверждать, что он послал мне семь злобных писем, угрожая расправой?

— Мы можем только посоветовать вам обратиться к отчету Комитета, страница шестая. «Эти письма, — говорится там, — имеют лишь весьма отдаленное отношение к вопросу о справедливости приговора, вынесенного Идалджи в 1909 году». Весьма сожалеем, но это все.

Нет, это было не все. Конан Дойл вновь ринулся в бой на страницах «Дейли телеграф» — сначала циклом статей под заголовком «Кто был автором писем?», а затем — с июня по август — собственными письмами в редакцию. «Я этого дела так не оставлю!» — писал он. Он раздобыл одному ему ведомыми способами аутентичные образцы почерка Питера и Джона Хадсонов. Эти образцы вместе с анонимными письмами он передал д-ру Линдсею Джонсону, лучшему в Европе специалисту по почеркам, которого в свое время пригласил мэтр Лабори, адвокат Дрейфуса. Исходя из очевидного сходства почерков, подтвержденного заключением д-ра Линдсея Джонсона, Конан Дойл доказал, что Питер Хадсон являлся основным автором анонимок, а Джон Хадсон — его сообщником.

С официальной точки зрения это ничего не значило. Представители властей дружно уверяли, что, поскольку против Питера Хадсона никогда не возбуждалось дело ни по обвинению в написании анонимных писем, ни в калечении домашнего скота, никакое дальнейшее расследование не представляется возможным. Остается только добавить, что неугомонный шутник еще в 1913 году, когда все давно уже позабыли об Идалджи, время от времени рассылал в центральных графствах письма, полные безумных угроз.

Но вот за звуками церковных гимнов, гулом органа и восторженными восклицаниями не стало слышно шума вокруг дела Идалджи. 18 сентября 1907 года, будто единым взмахом, развернулись красный ковер в отеле «Метрополь» и газетные заголовки:

«Бракосочетание сэра Артура Конан Дойла» («Лондон морнинг пост»). «Сэр Артур Конан Дойл женится на мисс Джин Лекки» («Нью-Йорк геральд»). «Сэр А. Конан Дойл женится» («Манчестер гардиан»). Среди газетных вырезок в архиве Конан Дойла мы находим отклики из отдаленных краев: «„Сыщик-виртуоз“ и его невеста» («Берлинер цайтунг»), «Шерлок Холмс все-таки женился» («Буэнос-Айрес стандарт»), «Женщина-сыщик» («Ля кроник», Брюссель). Последний заголовок кажется интригующим, пока мы не обратимся к еще более поразительному объяснению бельгийского репортера:

«Конан Дойл, английский писатель, создавший образ гениального сыщика Шерлока Холмса, недавно женился. По словам одного французского журналиста, юная поклонница детективного жанра была столь очарована необычайными приключениями короля сыщиков, что вступила в брак с его создателем».

Венчание совершалось в церкви св. Маргариты в Вестминстере. Чтобы избежать толпы зевак, о которых Конан Дойл не мог помыслить без отвращения, название храма не было объявлено в газетах. Приглашены были только близкие родственники и несколько друзей. И, когда у входа в церковь, в тихом солнечном уголке аббатства развернулся полосатый тент, — это привлекло лишь нескольких любопытных прохожих.

Первым появился жених, величаво выступавший в традиционном фраке и белом жилете, с веточкой гардении в петлице; по словам одного репортера, он являл собой «олицетворение счастья». Его сопровождал в качестве шафера крайне взволнованный Иннес. За ними шествовала мать жениха — седовласая, в платье из серой парчи, — а за нею шли гости. В два часа вышла из кареты, опираясь на руку отца, Джин Лекки в платье, отделанном белыми испанскими кружевами и расшитом по серебристому фону жемчугом.

Службу совершал Сирил Эйнджел, зять жениха. Пятилетний сын Сирила и Додо, одетый пажом, нес длинный шлейф невесты, когда та шла по проходу в сопровождении своих подруг, Лили Лоудер-Симондз и Лесли Роуз. В церкви было прохладно, благоухали охапки цветов и царило радостное возбуждение. Очевидец отметил, что жених отвечал на вопросы священника «звонким и взволнованным голосом, ответы невесты были едва слышны».

Венчание совершалось торжественно, голоса певчих гулко звучали в полупустом храме; на свадебном приеме в «Метрополе» все выглядело иначе. Под руку с Джин, следя, чтобы она не запуталась в длинном шлейфе, сэр Артур поднялся по застланной красным ковром лестнице туда, где в зале среди высоких пальм и белых цветов их ожидали 250 человек гостей.

Он рад был приветствовать и д-ра Хора с супругой, у которых он служил ассистентом более двадцати пяти лет назад, и Булнуа, товарища по странствиям в южных морях. Были там и Джеймс Барри, и Джером К. Джером, и Роберт Барр, который, как и встарь, ревел медведем над бокалом шампанского. Были и другие друзья: сэр Гилберт Паркер, Макс Пембертон, Фрэнк Баллен, сэр Джон Лангмен, не говоря уже об Арчи Лангмене, живом напоминании о бурской войне; был и сэр Роберт Крэнстон, который руководил его избирательной кампанией на выборах в Эдинбурге. Когда заиграл оркестр и были открыты три корзины с поздравительными телеграммами, Конан Дойла охватило чувство, будто он листает альбом из «добрых старых времен».

И еще одному гостю обрадовались все. Это был Джордж Идалджи, который преподнес в качестве свадебного подарка однотомные издания Шекспира и Теннисона. Запинаясь, пробормотал он поздравления и слова благодарности. Потом, за чаем, когда новобрачные прощались с гостями перед отъездом в свадебное путешествие по Европе, Идалджи начал было снова благодарить сэра Артура. Но тот ответил, что не заслуживает ничего сверх поздравлений по случаю свадьбы.

«Я очень счастлив. Я очень рад. Господь с вами», — сказал он.

В том же году, во многом благодаря делам Адольфа Бека и Джорджа Идалджи, был наконец учрежден апелляционный уголовный суд. Это событие совпало с другими знамениями нового века: Маркони соединил материки беспроволочным телеграфом, а Фарман почти час продержался в воздухе на своем биплане. Но, вспоминая дело Идалджи и ту роль, которую в нем сыграл Конан Дойл, мы не можем не задаться вопросом, ответ на который напрашивается сам:

«Кто же был истинным прототипом Шерлока Холмса?»

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

Сыщик

Сыщик Наконец, рано утром в четверг, мы прибываем во Флориду. Сначала предполагалось, что мы обойдем весь Космический Центр им. Кеннеди, расположенный на мысе Канаверал, и гид проведет для нас экскурсию. Но поскольку газеты так быстро снабжали всех новой информацией,

II. «Грейт Истерн»

II. «Грейт Истерн» В списке «Необыкновенных путешествий» восьмым по счету значится «Плавающий город» (1871), напечатанный вслед за «Двадцатью тысячами лье под водой». После воображаемого кругосветного плавания в глубинах мирового океана Жюль Верн, словно желая дать себе

Глава вторая. Загадка эфира

Глава вторая. Загадка эфира 1 Он думал неотступно об эфире и о многих других важных для него вещах. Шел 1905, знаменательный в истории физики год. Столетие, оставшееся позади, было столетием механики, эрой металла, машин и механической картины мира.Классическая механика —

Глава вторая. ЗАГАДКА ЛОГРИИ

Глава вторая. ЗАГАДКА ЛОГРИИ Даже на фоне британских «темных веков» период 470–500 годов освещен особенно скудно. Всё, что мы знаем о нем — пять записей «Англосаксонской хроники», относящихся к завоеваниям легендарных саксонских вождей Эллы и Кердика. Неизвестно, кто

Глава вторая. ЗАГАДКА ЛОГРИИ

Глава вторая. ЗАГАДКА ЛОГРИИ Даже на фоне британских «темных веков» период 470–500 годов освещен особенно скудно. Всё, что мы знаем о нем — пять записей «Англосаксонской хроники», относящихся к завоеваниям легендарных саксонских вождей Эллы и Кердика. Неизвестно, кто

ВОР И СЫЩИК - ГЕРОИ ЭКРАНА

ВОР И СЫЩИК - ГЕРОИ ЭКРАНА Детектив всегда пользовался повышенным вниманием со стороны кинематографистов. Это и понятно: стоит написать на афишах, что новый фильм относится к этому жанру, как тут же его создателям и прокатчикам будет гарантирован стабильный успех. Но мало

Глава 35. ЗАГАДКА СМЕРТИ СТАЛИНА

Глава 35. ЗАГАДКА СМЕРТИ СТАЛИНА Фактически «исключение» Микояна и Молотова из бюро носило символический характер. Несмотря на принятое решение, оба, по словам Микояна, «аккуратно ходили на его заседания. Сталин провел всего три заседания бюро, хотя сначала обещал

Глава 29 Загадка «Человека в маске»

Глава 29 Загадка «Человека в маске» Имя Мариэллы Новотной было связано с еще одной не менее скандальной историей — историей «Человека в маске».После возвращения Новотной из ее злополучного вояжа в Соединенные Штаты, фешенебельная лондонская квартира Мариэллы и ее

7. Сыщик из Ванги не получился…

7. Сыщик из Ванги не получился… Это всем известный факт: в первую очередь ясновидение привлекает тех, кому нужно что-то искать. Вот и к Ванге приходили простые крестьяне в надежде: авось, подскажет ведьма, где искать пропавшую корову? Помните, что чаще отвечала Ванга на

Глава 8 Великий сыщик и “Стрэнд”

Глава 8 Великий сыщик и “Стрэнд” ОСТАВИВ МЕДИЦИНУ, ДОЙЛ БОЛЕЕ НЕ нуждался в жилье в самом центре столицы. В июне 1891 года он подыскал для семьи подходящий дом на Теннисон-роуд, в Норвуде, южном предместье Лондона. Это была трехэтажная вилла из красного кирпича с

Глава 9. ПОСЛЕДНИЙ ГОД. ЗАГАДКА АКИНФИЯ

Глава 9. ПОСЛЕДНИЙ ГОД. ЗАГАДКА АКИНФИЯ Повседневность созидания. «Обретение» золота и судьба Алтая Вернемся к короткому периоду Акинфиева триумфа — к году с небольшим после памятного ему июльского дня 1744 года, когда императрица Елизавета Петровна взяла его в

Глава 1. Загадка

Глава 1. Загадка В ноябре — декабре 1870 года в русских периодических изданиях перепечатывалась одна из корреспонденции газеты «Голос» от 12(24) ноября, присланная из Франции, за подписью «В-ичь»:«Вчера мне рассказали в одном лионском кафе трагикомическую одиссею одного

Глава 30 Загадка истории

Глава 30 Загадка истории Люди не любят объяснять явления общественной жизни глубокими причинами, но глубокие причины действуют, и вот отчего все выходит как-то не совсем по-нашему.Мысль прикована к загадке истории: скоро, знаем мы все теперь, что очень скоро прочитаем

глава 11: Кольцо - загадка

глава 11: Кольцо - загадка Я провел канун Рождества у Стю с остальными Хартами, включая и Элисон, которая представила нам своего нового парня Бена Бассараба, красивого бодибилдера, который влюбился в Дэйви не меньше, чем в саму Элисон. К ужасу Элисон, Джим и Дэйви напоили