ГЛАВА II «БЫТЬ СВОБОДНЫМ И ОСВОБОЖДАТЬ ДРУГИХ…»

ГЛАВА II

«БЫТЬ СВОБОДНЫМ И ОСВОБОЖДАТЬ ДРУГИХ…»

Искать своего счастья в чужом счастье, своего достоинства в достоинстве всех окружающих, быть свободным в свободе других — вот вся моя вера.

М. Бакунин

Путешествие на пароходе от Кронштадта до Травемюнде заняло шесть дней. Несмотря на скверную погоду и шторм, Бакунин почти не покидал палубы. Море, в котором он очутился впервые, благотворно действовало на него.

«Оно, — писал он, — мало-помалу освободило мою душу от всех мелочей, томивших ее, и настроило ее к чему-то торжественному».

Из Травемюнде через Гамбург он направился в Берлин, куда и приехал 9 июля.

Берлин понравился путешественнику. Проживя здесь некоторое время, он констатировал: «Город хороший, музыка отличная, жизнь дешевая, театры очень порядочные, в кондитерских журналов много…» (т. III, стр. 33). Немцы, по его мнению, «ужасные филистеры» и вообще «пресмешной народ». Его особенно восхитили вывески на домах. На мастерской портного был изображен прусский орел, а под ним человек с утюгом. Надпись гласила: «Под твоими крыльями я могу спокойно гладить». На другом доме просто в стихотворной форме высказывались добрые пожелания королю. Звучало это так: «Да здравствует королевская чета, если возможно, тысячу лет. А если это кажется невозможным, то все же пожелание подсказано хорошим чувством».

Поселился Бакунин вместе с сестрой Варварой, которая приехала в Берлин, после того как на руках ее в Нови умер Станкевич. Приезд Мишеля и совместное их устройство отвлекли Варвару от грустных мыслей. Новые знакомые и весь образ жизни «отвечали потребностям нашего духовного существа» — так говорил Бакунин.

Начался последний период «духовного запоя». Он с азартом накинулся на изучение истории философии, логики, эстетики, теологии, физики. Для порядка он даже стал студентом Берлинского университета. Днем, когда начинались занятия, он слушал лекции, вечерами занимался или вместе с Варенькой и новыми друзьями читал что-либо вслух, иногда все вместе слушали музыку, пели, спорили, веселились.

К науке он относился с полнейшим доверием. «Теперь я чувствую, что узнаю все, что мне нужно, и потому покоен». И далее в том же письме к Герцену: «Приезжай скорее сюда; наука разрешит все сомнения или по крайней мере покажет путь, на котором они должны разрешиться» (т. III, стр. 33–34).

Первым, с кем сблизился Бакунин в Берлине, был Иван Сергеевич Тургенев. Будущий писатель в то время переживал период духовного пробуждения. Вот как сам он писал о себе в письме к Бакунину: «Вообрази себе: в начале января (1840) скачет человек в кибитке по снегам России. В нем едва началось брожение, его волнуют смутные мысли, он робок и бесплодно-задумчив… В Риме я нахожу Станкевича. Понимаешь ли ты переворот или нет — начало развитие моей души?.. Станкевич, тебе я обязан моим возрождением, ты протянул мне руку и указал мне цель… Я приехал в Берлин, предался науке — и, наконец, я узнал тебя, Бакунин! Нас соединил Станкевич и смерть не разлучит. Скольким я тебе обязан, я едва ли могу сказать и не могу сказать: мои чувства ходят еще волнами и не довольно еще утихли, чтобы вылиться в слова» (т. III, стр. 430–431).

Весной Тургенев отправился в Россию. Там он познакомился с другими членами семьи Бакуниных, подружился с братьями и влюбился в Татьяну. Роман этот, как и другие романы сестер Мишеля с его друзьями, был неудачен. Возможно, по рассказам Мишеля о его любимой сестре Тургенев создал себе придуманный образ, который некоторое время оставался в его воображении и после знакомства с оригиналом. Татьяна вскоре поняла характер увлечения Тургенева и предложила ему «вечную дружбу». Спустя некоторое время появился рассказ Тургенева «Андрей Колосов», где нашел свое отражение этот «философский роман», а затем в 1848 году в другом рассказе, «Татьяна Борисовна и ее племянник», писатель зло и насмешливо изобразил и свое увлечение и его героиню — «добрейшее существо, но исковерканное, натянутое и восторженное».

Не лучше поступил Тургенев впоследствии и с самим Бакуниным. Образ Рудина, о котором мы говорили выше, написанный с точным портретным и некоторым психологическим сходством с Бакуниным, представляет человека хотя и весьма одаренного, но в общем холодного и даже пустого, растратившего весь свой пыл на поучения и ничего практически в жизни не создавшего.

«Львиная грива» Бакунина, его рост, его внешняя привлекательность, красноречие, увлекавшее слушателей и заставлявшее их на время следовать призывам этого Демосфена, и вместе с тем его манера жить на чужой счет, его бестактность, страсть вникать во все чужие личные дела, все определять и разъяснять — все эти черты Рудина — Бакунина, убедительно и художественно правдиво написаны Тургеневым. Но другой, главной правды, правды революционной, страстной, самоотверженной натуры Бакунина, Тургенев не увидел. А ведь писал он свой роман в 1855 году, когда Бакунин был уже в Алексеевском равелине.

Недаром Н. Г. Чернышевский писал, что Рудин «вовсе не портрет Бакунина и даже не карикатура на него, а совершенно не похожее на Бакунина лицо, подле которого сделаны кое-какие надписи, утверждающие, что это портрет Бакунина».[58]

Но «Рудин» писался через 15 лет после начала их дружбы, а пока, в Берлине, — все было иначе.

Год спустя после отъезда Тургенева в Россию Бакунин в письме к Татьяне просил ее напомнить Тургеневу обстановку их совместной жизни. «Напомни ему наши общие фантазии, предчувствия, надежды, напомни также, как, сознавая, что жизнь наша при всей полноте своей еще отвлеченная, идеальная, мы решились броситься в действительный мир, для того чтобы жить и действовать, и как вследствие такого благородного решения мы на другой день отправлялись к m-lle Solmar: он в зеленом, донжуановском бархатном, а я в лиловом, также бархатном жилете… Напомни ему также наши вечера у Вареньки после бетховенских симфоний, где за чаем и копчеными языками мы долго, долго говорили, и пели, и смеялись» (т. III, стр. 85–86).

Другом Бакунина и Тургенева вскоре стал тридцатилетний профессор Вердер. Несколько месяцев до этого он давал уроки логики Станкевичу. «Редкий молодой человек, — писал он тогда о Вердере, — наивный, как ребенок. Кажется, на целый мир смотрит он, как на свое поместив, в котором добрые люди беспрестанно готовят ему сюрпризы. Его беседы имеют спасительное влияние, все предметы невольно принимают тот свет, в котором он их видит, и становится самому лучше и сам становишься лучше».[59]

Чтобы не стеснять сестру, при которой был и ее маленький сын Саша, Мишель переехал на другую квартиру и поселился вместе с Тургеневым. Вечерами же они вместе отправлялись к Варваре Александровне, куда приходили Вердер со своей приятельницей мадемуазель Фроман, литератор Варнгаген фон Энзе, поддерживавший и в последующие годы дружеские отношения с Бакуниным; бывал здесь Н. Г. Фролов — бывший гвардейский офицер, затем географ, живший в Берлине с 1837 года. Иногда все собирались у Фролова или в немецком доме, у Генриетты Зольмар.

Помимо философии, молодые люди серьезно занимались музыкой и литературой. «Часто слушаем вместе симфонии, квартеты (большей частью Бетховена) и оратории», — писал Бакунин.

Увлечение Бетховеном и Гёте было вообще характерным в те годы для русских. «Знание Гёте, особенно второй части Фауста (оттого ли, что она хуже первой, или оттого, что труднее ее), было столько же обязательно, как иметь платье, — замечал по этому поводу Герцен. — Философия музыки была на первом плане. Разумеется, о Россини и не говорили, к Моцарту были снисходительны, хотя и находили его детским и бледным, зато производили философские следствия над каждым аккордом Бетховена и очень уважали Шуберта, не столько, думаю, за его превосходные напевы, сколько за то, что он брал философские темы для них».[60]

В первое время своей жизни в Берлине Бакунин сошелся и с Германом Мюллером-Стрюбингом, вернувшимся после семилетнего тюремного заключения за участие в попытке организации восстания во Франкфурте. За время заключения Мюллер-Стрюбинг серьезно изучил древнюю и новую филологию и, живя теперь в Берлине, сотрудничал в ряде журналов и газет. Ко всем русским, попадавшем в Берлин, Мюллер испытывал огромную симпатию. «Виргилий философского чистилища, — писал о ном Герцен, — он вводил северных неофитов в берлинскую жизнь и разом открывал им двери в святилище des reinen Denkens und des deutschen Kneipens»[61] (чистою мышления и немецкой выпивки). Однажды весной Мюллер пригласил Бакунина и Тургенева отдохнуть в городке Ней-Бранденбург, расположенном на берегу живописного озера. Здесь приятели предавались «трогательной лени». Только Бакунин, как писал Мюллер, «ежедневно после обеда удалялся на два часа под предлогом занятий логикой. Но когда я на днях как-то зашел в это время в соседнюю комнату, то через закрытую дверь услышал ужасающий храп и соп, показавшийся мне в высшей степени подозрительным. Бакунин утверждает, будто эти звуки производились сильным движением его духа в дидеротовской борьбе с объектом» (т. III, стр. 432).

Хорошо и в общем беззаботно прошел первый год берлинской жизни Бакунина. Принципиально ничто не изменилось в нем. Он оставался тем же идеалистом, мечтателем, «студентом с Маросейки», как позднее назовет его Герцен, ищущим абсолютной истины в области духовной жизни и не замечающим, по существу, всего того, что бурно развивалось вокруг, в реальной живой действительности. Возможно, это была инерция московской жизни.

По крайней мере его многочисленные и, как всегда, весьма объемные письма к родным, особенно к своим сестрам и сестрам Веер, ничем по тону и стилю не отличаются от его московских писем-проповедей.

Но как ни отгораживался Бакунин от действительности категориями Гегеля, теологией и другими науками, рано или поздно этому должен был прийти конец. И если в России, где свободное слово было редкостью, где рутина повседневности, казалось, затягивала все живое, смелое, самостоятельное, политический индифферентизм Бакунина мог бы еще продолжаться, то здесь, па Западе, где политическая жизнь была открытой, он при своем активном характере не мог долго удержаться на вершинах философских абстракций.

В «Исповеди» потом он напишет, что первый год жизни в Берлине не читал газет, и это будет сознательной или скорее бессознательной ошибкой. Из письма его к Герцену от октября 1840 года известно, напротив, что всю прессу, обнаруженную в кондитерских, он читал подряд. Возможно, что это помогло ему в какой-то мере войти в курс политической жизни.

Осенью 1841 года Бакунин с Варварой Александровной и приехавшим в Берлин младшим братом Павлом отправились в Дрезден. Здесь он познакомился с одним из лидеров левых гегельянцев, Арнольдом Руге.

Руге заинтересовал Бакунина. «Он интересный, замечательный человек, замечателен более как журналист, как человек необыкновенно твердой воли и ясностью своего рассудка, чем спекулятивной способностью. Он без всякого исключения враждебно относится ко всему, что имеет хоть малейший вид мистического» (т. III, стр. 437) — так характеризовал он своего нового знакомого в письме к родным.

И Руге молодой русский гегельянец понравился. «Бакунин очень образованный человек и обладает крупным философским талантом», — заметил он в письме к своему брату. Вскоре их знакомство переросло в дружбу, причем молодой (Бакунин был моложе Руге на 12 лет) и безвестный еще русский философ стал оказывать влияние на признанного вождя левых гегельянцев.[62] Вскоре круг знакомств Бакунина в демократических немецких слоях стал более широким. Он познакомился с дрезденским демократом Кесслером, издателем Вигандом и многими другими.

По пути из Дрездена в Берлин Бакунин открыл книгу Ламенне «Народная политика». Во время чтения «мне пришло много хороших мыслей о том, как теперь должно заниматься историей и политикой. Нынешней зимой я непременно стану осуществлять их; и это занятие мне тем ближе к сердцу, что именно теперь настало время, когда политика есть религия и религия — политика» (т. III, стр. 437).

Живой интерес к окружающей действительности, знакометво с политическими деятелями, политической литературой — с одной стороны, а с другой — философия в ее отвлеченных, абстрактных формах. Такое противопоставление при характере и темпераменте Бакунина было не в пользу науки. Впрочем, он писал, что сама Германия излечила его от «преобладавшей в ней философской болезни; познакомившись поближе с метафизическими вопросами, я довольно скоро убедился в ничтожности и суетности всякой метафизики: я искал в ней жизнь, а в ней смерть и скука, искал дела, а в ней абсолютное безделье».[63]

Это слова из «Исповеди», написанной спустя много лет и со специальной целью.[64] Бакунин подчеркивал здесь лишь то, что считал нужным или интересным для человека, которому он адресовал свое послание.

Его корреспондент не любил Германии, ему приятно было прочесть, что в германской науке царят «смерть и скука». Писать же, что в той же Германии политическая жизнь была интересна и что именно она отвлекла его от абстрактной науки, он не стал.

В черновике письма графу Элиодору Сторжевскому, отобранном у Бакунина при аресте, он, не объясняя причин перехода к практической жизни, писал лишь, что в конце концов он образумился и понял, что «жизнь, любовь, действие могут быть поняты только через жизнь, через любовь и через действие. Тогда я совершенно отказался от трансцендентной науки… и душой и телом погрузился в практическую жизнь».[65]

Действительность, но не та идеальная, которой он поклонялся раньше, а живая, кипучая, революционная стала теперь его богом, и он тут же принялся внушать новую истину своим сестрам: «Только действительность может удовлетворить нас, и это потому, что только действительность есть сильная, энергическая, т. е. истинная истина. Все же остальное есть вздор, призрак и, если Варенька позволит употребить это выражение, постный идеализм» (т. III, стр. 437).

Вот как описывает этот «поворот» Бакунина А. И. Герцен: «Бакунин вначале поразил берлинских профессоров своим воодушевлением, талантами и смелостью выводов… но скоро он соскучился и порвал с квиетизмом немецкой науки. Бакунин не видел другого средства разрешить антиномию между мышлением и действительностью, кроме борьбы, и он все более и более становился революционером. Он принадлежал к числу тех молодых литератороз, которые протестовали в „Галльских летописях“, руководимых Арнольдом Руге, против бесплодного, аристократического и бесчеловечного понимания науки… против их бегства в область абсолюта, против их бездушного воздержания, мешавшего им принимать какое-либо участие в горестях и трудах современною человечества».[66]

В характеристиках, которые давал Герцен Бакунину, почти всегда присутствовало что-то от литературы. Впрочем, это относилось не только к Бакунину. Блестящий писатель, художник, обладающий своеобразным языком и литературным стилем, Герцен, создавая портреты своих современников, не стремился к фотографическому воспроизведению образа, тех или иных обстоятельств. Его мемуары, хотя в чем-то порой неточные, создавали картину эпохи, в целом, бесспорно, достоверную и исторически глубоко правдивую.

К Герцену, его словам о Бакунине, их личным отношениям нам придется обращаться еще по раз. Теперь же вернемся к приведенному выше отрывку.

«…Но скоро он соскучился», — пишет Герцен по поводу разрыва Бакунина с немецкой наукой, однако это лишь литературная фраза. Действительно, Бакунин по видел другого средства разрешить «антиномию между мышлением и действительностью, кроме борьбы». К самой же идее борьбы пришел он потому, что не мог больше не принимать участия «в горестях и трудах современного человечества».

Ощущение своей сопричастности к человечеству и раньше было свойственно Бакунину. Но связанный путами идеалистической философской мысли, он искал эту сопричастность в сфере чистого разума. Постепенно живая (а не придуманная по Гегелю) действительность стала вторгаться в созданный им мир абстракций. Этот процесс начался еще в Москве, подспудно продолжался в последующие 3–4 года и, наконец, в Дрездене в 1842 году был завершен переходом на новые идейные позиции.

Известная сложность в духовном развитии молодого Бакунина, его весьма длительные и порой мучительные размышления над проблемой действительности заставляют не соглашаться с мнением биографа Бакунина Вяч. Полонского, считавшего, что «переход от философии к политике произошел быстро, без борьбы, без думы роковой. Точно жил человек под властью наваждения. Но, проснувшись однажды, тряхнул кудрями — и наваждения как не бывало».[67]

Была и внутренняя борьба, были и думы, они помогли ему найти свое место в той обстановке политических дискуссий, которые царили в Германии 1842 года.

Время, проведенное в Дрездене, стало значительным для Бакунина. Он много размышлял о новом направлении своей жизни и пришел к выводу: чтобы освобождать других и призывать их к новой жизни, надо прежде всего освободиться и начать новую жизнь самому.

«Быть свободным и освобождать других — вот обязанность человека» — так сформулирует он эту мысль позднее, но уже теперь, порывая с областью чистого мышления и вступая в сферу практической борьбы, он прежде всего думает о внутренней свободе.

Самоотречение во имя борьбы за свободу — одна из определяющих черт Бакунина-революционера. Но эта черта не была для него органической, напротив, она сознательно усваивалась им. «Мне нужно много страсти и много самоотречения, забвения о себе самом», — размышлял он, вступая на новый путь.

Ну, а как же любовь? Ведь нашему герою только 28 лет и серьезного увлечения еще не было в его жизни.

«Знаете ли, друзья, — говорит он по этому поводу, — я почти отказался от нее; по крайней мере особенно искать не буду. Двум господам служить нельзя, а я хочу хорошо служить своему господину» (т. III, стр. 164).

В июле 1842 года Бакунин принялся за дело, которому суждено было положить начало его новой жизни.

«Я пишу статью на немецком языке, где сильно достается немцам и философам. Статья выходит изрядная и скоро кончится» (т. III, стр. 408).

Это и было первое упоминание в письмах Бакунина о его статье «Реакция в Германии. Отрывок, составленный французом». Статья была опубликована в октябре 1842 года за подписью Жюль Элизар в журнале «Немецкие ежегодники», издаваемом Руге. Псевдоним понадобился Бакунину для того, чтобы не привлечь внимания русского посольства в Дрездене.

Дав анализ направлений философской мысли в Германии, Бакунин остановился на роли народа. «Народ, — писал он, — бедный класс, составляющий, без сомнения, большинство человечества, класс, права которого уже признаны теоретически, но который до сих пор по своему рождению и положению осужден на неимущее состояние, на невежество, а потому и на фактическое рабство, — этот класс, который, собственно, и есть настоящий народ, принимает везде угрожающее положение, начинает подсчитывать слабые по сравнению с ним ряды своих врагов и требовать практического приложения своих прав, уже признанных за ним». В осуществлении лозунга французской революции: «Libert?, egalit?, fraternit?» «(Свобода, равенство, братство») — увидел Бакунин возможность полного уничтожения существующего политического и социального мира. Он провозгласил: «Страсть к разрушению есть вместе с тем и творческая страсть!» (т. III, стр. 148).

Еще недавно далекий от политических и революционных интересов, Бакунин стал теперь в круг политических борцов и выдвинул революционные положения.

Выступление Жюля Элизара взволновало всех, кто интересовался вопросами философскими и политическими. С огромным интересом отнеслись к его статье в России. 7 января 1843 года А. И. Герцен записал в своем дневнике: «…Это чуть ли не первый француз (которого я знаю), понявший Гегеля и германское мышление. Это громкий, открытый, торжественный возглас демократической партии, полный сил, твердый обладанием симпатии в настоящем и всего мира в будущем; он протягивает руку консерваторам, как имеющий власть, раскрывает им с неимоверной ясностью смысл их анахронического стремления и зовет в человечество. Вся статья от доски до доски замечательна».[68] Все это Герцен писал, еще не зная, кто в действительности является автором статьи.

Спустя месяц, 15 февраля, получив письмо от Бакунина, Герцен записал в своем дневнике, что Бакунин умом дошел до того, чтобы выйти из положения, в котором находился.

Статья Жюля Элизара произвела огромное впечатление на В. Г. Белинского. Оставив далеко позади ошибочные увлечения «идеальной действительностью», он занимал теперь подлинно революционные позиции, был властителем дум читающей молодежи. Статья старого друга заставила его пересмотреть свое отношение к нему. «М[ишель] во многом виноват и грешен, — писал он его брату Николаю, — но в нем есть нечто, что превышает все его недостатки, — это вечно движущееся начало, лежащее во глубине его духа».[69] Белинский и Боткин послали Бакунину свои восторженные отзывы о статье, он ответил им. Прерванные отношения с далекими друзьями были восстановлены.

Слова Бакунина о том, что страсть к разрушению есть творческая страсть, сказанные в 1842 году, стали как бы девизом его жизни. Историк А. А. Корнилов назвал их пророческими и был прав. Прав он был и тогда, когда писал, что в то время они могли показаться «громкими, но лишенными смысла». Да вряд ли, думается нам, и сам Бакунин полностью понимал их смысл. Ведь не только анархистской, но и никакой другой программы он еще не имел. Мировоззрение его только начинало формироваться. Скорее всего это была мгновенная вспышка не разума только, но и чувства.

Со статьей, в которой впервые были сформулированы новые, революционные мысли Бакунина, было связано и его решение не возвращаться на родину.

Мир дела и борьбы был для Бакунина в Западной Европе, в России же его ждал жребий всех тех, кто осмеливался мыслить, протестовать, бороться, — тюрьма, ссылка, каторга.

9 октября он пишет брату Николаю: «После долгого размышления и по причинам, которые объяснит тебе Тургенев, я решился никогда не возвращаться в Россию. Не думай, чтобы это было легкомысленное решение. Оно связано с внутренним смыслом всей моей прошедшей и настоящей жизни. Это моя судьба, жребий, которому я противиться не могу, не должен и не хочу. Не думай также, чтобы мне было легко решиться на это, — отказаться навсегда от отечества, от вас, от всего, что я только до сих пор любил. Никогда я так глубоко не чувствовал, какими нитями я связан с Россией и со всеми вами, как теперь, и никогда так живо не представлялась мне одинокая, грустная и трудная будущность, вероятно ожидающая меня впереди на чужбине, и, несмотря на это, я безвозвратно решился. Я не гожусь теперешней России, я испорчен для нее, а здесь я чувствую, что я хочу еще жить, я могу здесь действовать, во мне еще много юности и энергии для Европы» (т. III, стр. 121).

В письме к другому брату, Павлу, и Тургеневу Бакунин писал: «Что же мне делать, если я чувствую и беспрестанно более и более убежден, что здесь мое место, что здесь я яснее все вижу, чувствую и знаю, что нужно? Я вас люблю, друзья, горячо люблю — и остаюсь здесь, потому что должен остаться» (т. III, стр. 163–164).

Эти строки бакунинских писем невольно напоминают письмо к друзьям другого изгнанника — Герцена, семь лет спустя также принявшего решение не возвращаться на родину. В марте 1849 года Герцен писал друзьям: «Остаюсь, потому что в Европе есть гласность, что борьба открыта, что можно будет работать и жить для „нашего“ дела».

И Герцен и Бакунин оставались в Европе для дела, для борьбы. Но положение Герцена было значительно тяжелее. Он оставался в Европе после разгрома революций 1848 года, в Европе, в революционность которой он больше не верил, оставался для борьбы за освобождение России, хотя на близость этого освобождения не имел надежды. Бакунин же в 1842 году остался еще в предреволюционной Европе, полной революционных порывов и свежих мыслей.

Идеи, брошенные в начале века великими утопистами, давали теперь повсеместные всходы. Демократическая и революционная мысль росла, опережая развитие освободительного и революционного движения. На поверхности официальной европейской жизни порой все казалось спокойным, но мысли, которые не могли удержать ни режимные, ни сословные, ни цензурные преграды, невидимо подтачивали основы всех монархических систем. Среди различных политических направлений все большую роль начинает играть утопический коммунизм. Его идеи пропагандирует Кабе на страницах своего издания «La Populaire». К середине 40-х годов «Коммунистический катехизис», вышедший из-под пера Кабе, распространяется среди французских рабочих.

В 1836 году возникаем целая организация, проповедовавшая идеи утопического коммунизма: «Союз справедливых». Во главе союза стоят журналист Теодор Шустер, башмачный мастер Генрих Бауер, часовщик Иосиф Моль, студент Карл Шаннер и молодой портновский подмастерье Вильгельм Вейтлинг.

Борьбу католической церкви объявляет бывший священник, порвавший с церковью, Фелиситэ Робер Ламенне. Его книга «Слова верующего к народу» становится весьма популярной.

В 1840 году выходит «Что такое собственность?» Прудона. Резким обличением буржуазного мира звучат слова этого апостола анархизма: «Собственность — это кража».

Революционная, демократическая мысль пронизывает не только публицистику и философию. Она становится достоянием художественной литературы и поэзии. На сторону революции переходит Виктор Гюго, демократическими идеями наполняется творчество Жорж Санд. Поэты Гейне и Гервег призывают в своих стихах и песнях к борьбе против реакции. В эго же время несколько молодых поэтов, поклонников Гейне, образуют литературную группу «Молодая Германия».

Георг Гервег не был глубоким мыслителем, но демократическая настроенность его, стихи, полные гражданских и острых политических мотивов, создавали ему шумную славу.

В то время умы в Германии были сильно возбуждены. «Можно было ожидать, — пишет Герцен, — что парод этот, поседевший за книгой, как Фауст, захочет, наконец, как он, выйти на площадь посмотреть на белый свет… В самый разгар этого времени показались политические песни Гервега. Большого таланта я в них никогда не видал, сравнивать Гервега с Гейне могла только его жена. Но злой скептицизм Гейне не соответствовал тогдашнему настроению умов. Немцам сороковых годов нужны были не Гёте и не Вольтеры, а беранжеровы песни и „Марсельеза“, переложенные на зарейнские нравы. Стихотворения Гервега оканчивались иной раз in crudo[70] французским криком: „Vive la Republique!“,[71] и это приводило в восторг в 42-м году…»[72]

Отношение Герцена к Гервегу но ряду личных причин не было объективным, однако в общей оценке обстоятельств, сопутствующих успеху его музы, он был прав.

После выхода в свет книги «Стихотворения живого человека» Гервег совершает триумфальную поездку по Германии. Вся радикально настроенная интеллигенция приветствует его. Весной 1842 года Гервег приезжает в Дрезден.

Здесь-то Бакунин и познакомился с ним. Быстрое сближение с людьми, в чем-то ему импонирующими, было свойственно Бакунину. Вскоре Гервег уже жил в одной квартире с ним. С этих пор и началась его дружба с поэтом, а затем и с его невестой Эммой Зигмунд.

В начале 1843 года последовал указ о высылке Гервега из Пруссии. Бакунин также был взят под наблюдение прусской полицией.

Поэт решил не оставаться далее вообще в пределах Германии и отправился в Швейцарию. Бакунин уехал вместе с ним.

В Цюрихе, где поселились оба эмигранта, Бакунин вращался сначала среди радикально настроенной интеллигенции. Наиболее близок был он с Паоло Фридерико Пескантини, итальянским республиканцем, сторонником Мадзини, доктором прав и певцом, и женой его Иоганной. «Пескантини — это прекрасный и великодушный тип итальянца: очень страстный, очень образованный и вполне артист» (т. III, стр. 183) — так охарактеризовал его Бакунин в письме к брату.

С Иоганной отношения Бакунина приняли более сложный характер. Эта дама была настроена мистически-религиозно, но была умна, обаятельна, обладала большой волей и сильным характером. Мужа своего она не любила. Бакунин серьезно увлекся ею. Она отвечала ему взаимностью, но была весьма сдержанна. Несколько позднее, уже в Париже, в 1845 году, Бакунин решил начать борьбу за ее освобождение. «Я должен ее освободить… зажигая в ее сердце чувство ее собственного достоинства, возбуждая в ней любовь и потребность свободы, инстинкта, возмущения и независимости…» — писал он Павлу, не называя имени дамы. Это инкогнито вызвало потом большой спор среди историков. Ю. Стеклов, полагая, что Бакунин был не способен на подобное увлечение, утверждал, что речь идет о революции. Нетлау, А. Корнилов и Вяч. Полонский считали, что слова: «Я должен и хочу заслужить любовь той, которую я люблю, люблю свято и деятельно», относятся именно к Иоганне. Я думаю, что как письмо к Павлу, как и тюремная переписка 1850 года (о которой речь будет ниже) с сестрой Рейхеля Матильдой — приятельницей Иоганны — свидетельствуют об определенных чувствах Бакунина к этой женщине.

Но вернемся к событиям начала 1843 года, к тому кругу, в котором вращался Бакунин в Швейцарии. В январе в письме к А. Руге, приглашая его в Цюрих, Бакунин писал: «Я думаю, что Вам здесь понравится. Кружок не велик, но действительно очень приятен и душевен» (т. III, стр. 174).

В кружок этот входили: Гервег, семья Пескантини, немецкий поэт и политический деятель Август Фоллен, ученый и публицист Юлий Фребель, уехавший из Германии и основавший в Цюрихе издательство с целью пропаганды демократических республиканских идей.

Дружеские отношения завязал Бакунин и с семьей профессора Филиппа Фридриха Фохта. Это была свободомыслящая и даже радикально настроенная семья, в которой было четверо взрослых сыновей, со старшим из них Карлом, профессором-натуралистом, впоследствии был близко связан и А. И. Герцен. Бакунин же из сыновей Фохта наиболее близок (в течение всей жизни) был с Адольфом.

Материальное положение Бакунина во время жизни в Цюрихе оказалось почти катастрофическим. Еще в Берлине, а затем в Дрездене он сделал массу долгов. Руге отдал ему значительную часть своих сбережений и поручился за него у других кредиторов. Бакунин надеялся на деньги из дома. К тому же Тургенев, уезжая в Россию, обещал выслать ему необходимую сумму и попробовать уладить его материальные отношения с семьей.

Но время шло, а денег или надежд на их получение не было. Александр Михайлович не хотел продавать части имения, для того чтобы выделить старшему сыну его долю. Свободных же денег у него не было. Пятеро других сыновей и три оставшиеся дочери требовали немалых расходов.

Легкомысленное отношение к деньгам с ранних лет было свойственно Бакунину. Первые свои долги он сделал еще в 16 лет в артиллерийском училище. Живя потом в Москве и постоянно нуждаясь в деньгах, он брал в долг у всех, кто мог ему дать, нимало не беспокоясь о том, когда и как он сможет их вернуть. Но надо сказать, что с той же легкостью он раздавал деньги всем нуждающимся в те редкие моменты, когда эти деньги появлялись у него. Эта черта характера Бакунина вызывала постоянное раздражение у Белинского.

«Тебе спросить у другого: „Нет ли у тебя денег?“ — все равно что спросить: „Нет ли у тебя щепок?“ — говорил он Мишелю, — и ты берешь деньги как щепки; но зато ты и отдаешь их как щепки». Разночинец, упорным трудом зарабатывавший каждую копейку, не имевший возможности и морального права рассчитывать на чью-либо помощь, Белинский не мог понять этой дворянской распущенности своего друга.

Впоследствии один из парижских знакомых Бакунина, Карл Грюн, заметил, что Бакунин, очевидно, не понимал, «что человек должен жить трудами рук своих, а думал, наоборот, что „жить“ есть нечто такое, что разумеется само собой».[73] Однако следует заметить, что в привычках своих и быте Бакунин был крайне сдержан. Он действительно умел сводить свои потребности к нулю, как свидетельствует Герцен. Отказывая себе во всем, он не только не жаловался, но и страдал от этого меньше, чем другие.

Как в молодые годы, так и на закате своих дней Бакунин не изменял своего отношения к деньгам. Вот какой эпизод рассказывает В. Дебогорий-Мокриевич. Однажды, будучи у Бакунина, он сказал ему о своем намерении отправиться в Богемию. Бакунин тут же достал путеводитель, высчитал, сколько понадобится средств на это путешествие, и после этого «потребовал, чтобы я показал ему свой кошелек».

Дебогорий объяснил ему, что в Богемии у него есть приятели, которые смогут помочь ему.

«— Ну-ну, рассказывай, — возразил Бакунин. Он вытащил из стола небольшую деревянную коробочку, отворил ее и, сопя, отсчитал 30 с лишним франков и передал мне.

Мне было очень неловко принимать эти деньги, однако я принужден был их взять.

— Хорошо, по приезде в Россию я вышлю, — проговорил я.

Но Бакунин только сопел и, глядя на меня, улыбался.

— Кому? Мне вышлешь? — спросил, наконец, он, потом добавил: — Это я тебе даю не свои деньги.

— Кому же переслать их в таком случае?

— Большой уж ты собственник. Да отдай их на русские дела, если уж хочешь непременно отдать».[74]

Однако, если в зрелом возрасте безденежье стало привычным и естественным состоянием Бакунина, хотя и доставлявшим ему, связанному уже семьей, немалые страдания, то в молодости он первое время еще пробовал иногда отдавать долги. Вот что, например, писал ему Боткин в июне 1839 года:

«Письмо твое, но главное, не письмо, а 800 рублей — я с величайшим наслаждением получил и распорядился ими, как ты пишешь. Клюшникову вчера отвез сам; Северину (книгопродавец) отдал ныне, хоть книги твои и не получены, — но ничего, это будет больше чести. Сам с благоговением взял 60. Эти деньги постараюсь сохранить на память, как вещь необыкновенную, т. е. выходящую из твоего обыкновения!!!»[75]

Невозможность отдать долги, сделанные за первые два года жизни в Европе, и отсутствие средств к дальнейшему существованию заставили Бакунина серьезно задуматься над своим положением. Зарабатывать литературным трудом в то время он не хотел, так как считал, что подобная работа, обусловленная получением гонорара, стеснит свободное изложение его мыслей. Выход из положения он увидел в том, чтобы стать пролетарием и зарабатывать деньги «в поте лица».

Решение это он принял в марте 1843 года. Сообщив о нем Руге и брату Павлу, он совершенно успокоился насчет своей будущности.

Не спеша претворять в жизнь свои планы, он отпра вился в апреле на Женевское озеро, к Пескантинн, откуда послал Руге письмо, полное бодрости и революционного оптимизма: «…Так сильно наше дело, — писал он, — что мы, кучка разбросанных повсюду людей со связанными руками, приводим в ужас и отчаяние мириады наших врагов нашим боевым кличем» (т. III, стр. 215).

Письмо это и ответ на него Руге были опубликованы в «Немецко-французских ежегодниках» (№ 1–2, 1843), издававшихся в Париже под редакцией К. Маркса и А. Руге. Журнал открывался письмами Маркса, Фейербаха, Руге и Бакунина.

Превратности судьбы человека, отдавшегося служению революции, не позволили Бакунину практически осуществить свое намерение стать пролетарием. Естественно, что профессиональный революционер, преследуемый, как увидим дальше, почти во всех странах Европы, влекомый своими революционными планами, а также политическими обстоятельствами в различные города, не имеющий никакой определенной рабочей профессии, не мог так просто стать рабочим. Обстоятельства же и собственный революционный темперамент все больше и больше втягивали его в водоворот политической борьбы.

Определенную роль в дальнейшем развитии его взглядов и деятельности сыграло знакомство с Вильгельмом Вейтлингом. С идеями Вейтлинга Бакунин познакомился впервые в январе 1843 года. «Недавно вышло первое немецкое коммунистическое сочинение некоего портного Вейтлинга,[76] — писал он А. Руге. — …Это действительно значительная книга». Далее он выписывал наиболее поразившие его места. Характерно, что все они говорили о необходимости социальной революции, которая решительно бы расправилась «со всем старым хламом».

«Налогами и милостынею, законами и карами, прошениями и религиозными утешениями здесь горю не поможешь. Старое зло въелось слишком глубоко. Разрыв между добром и злом должен быть произведен путем катастрофы. Она не преминет разразиться, если каждый по мере сил будет стараться ее подготовить» (т. III, стр. 176), — писал Вейтлинг. Именно эти его мысли и привлекли Бакунина, вызвали желание познакомиться с их автором.

Вейтлинг был незаурядной фигурой и среди пестрых рядов европейской демократии.

Внебрачный сын французского офицера и немки из Магдебурга, Вейтлинг с ранних лет познал все виды лишений. Единственное образование, которое могла дать ему мать, состояло в том, что он был отдан в учение к портному. Когда подошел срок военной службы, молодой подмастерье решил уклониться от этой нелегкой и бессмысленной в его глазах обязанности и, покинув родной город, отправился путешествовать по разным странам Европы. Очутившись в Париже, он попал в сферу влияния бланкистских кружков и вскоре сам стал исповедовать идеи утопического коммунизма. Лишенный систематического образования, Вейтлинг много читал, хорошо знал полную нищеты и горя жизнь пролетариев Европы, обладал искренностью, темпераментом и страстью подлинного борца за интересы угнетенных.

В 1836 году в Париже Вейтлинг примкнул к организации утопических коммунистов — «Союзу справедливых» — и вскоре написал для него программную работу «Человечество каково оно есть и каким должно быть». Весной 1841 года он переехал в Швейцарию с тем, чтобы вести здесь революционную агитацию среди немецких ремесленников. Ему удалось выпустить четыре номера журнала «Крик о помощи немецкой молодежи», а с 1842 года начать издание ежемесячника «Молодое поколение». В том же году он опубликовал и основное свое произведение «Гарантии свободы и гармонии». Издать эту книгу при отсутствии средств было нелегко. Четверо рабочих отдали Вейтлингу для этой цели все свои сбережения, а когда тираж (2 тыс. экз.) был отпечатан, около трехсот рабочих выкупили его у издателя и распространили в Германии, Швейцарии, Австрии.

Что же проповедовал Вейтлинг?

Он отрицал правительства, частную собственность, буржуазные свободы и борьбу за них, высмеивал все формы и виды парламентаризма, считал единственным средством раскрепощения человечества — революцию. Задачу же революционеров видел он в возбуждении недовольства — «чувства возмущения», которое и должно привести к целому ряду социальных переворотов. Для ускорения этого процесса он предлагал использовать социальные низы города, вплоть до уголовных преступников, чьи действия помогут дезорганизовать жизнь современного общества.

В книге «Гарантии…» эту последнюю идею он выразил еще несколько туманно.

Подробнее же он высказался в переписке с руководителями «Союза справедливых». Он предлагал создать армию в 20–40 тысяч человек из деклассированных, отчаявшихся городских низов и начать борьбу с существующим общественным порядком, и прежде всего с институтом частной собственности.

Предложение это вызвало единодушный отпор среди руководителей «Союза». Эвербек писал Вейтлингу: «Конечно, передача частной собственности во всеобщее пользование является нашим принципом, но этому принципу не должны противоречить те средства, которые мы выбираем для его осуществления… Неверными средствами нельзя достигнуть правильно намеченной цели… Если постоянно соприкасаться с этими 20 000 молодцами, к[оммунис]ты начнут действовать с ними заодно, кто их тогда отличит от этих 20 000?.. Предложенное тобой средство вредно, потому что оно безнравственно и никакого противоядия против этой безнравственности оно не содержит в себе».[77]

«Подобные предприятия являются истинными рассадниками предательства, — отвечал Вейтлингу Август Беккер. — А атмосфера мрака и тайны и революционное возбуждение, господствующие вокруг, необычайность и рискованность предприятия, в котором можно себе шею сломать, неуверенность в успехе всей затеи, — все это возбуждает самые дурные страсти человеческой души, все это нарождает предателей и ренегатов».[78]

Авантюристические планы Вейтлинга вызвали вполне справедливую критику его товарищей, но на Бакунина они произвели совсем иное впечатление.

Вопрос о роли социальных низов города в будущей революции занял впоследствии определенное место и в его взглядах. Впервые же теоретически он столкнулся с этой проблемой в беседах с Вейтлингом.

Познакомились они зимой 1843 года. Для Бакунина в Вейтлинге было интересно все: его идеи, его жизнь, его опыт борьбы. Это был первый пролетарий, которого он близко узнал. В «Исповеди» Бакунин писал, что был рад «узнать из живого источника о коммунизме, начинавшем тогда уже обращать на себя общее внимание. Вейтлинг мне понравился; он человек необразованный, но я нашел в нем много природной сметливости, ум быстрый, много энергии, особенно же много дикого фанатизма, благородной гордости и веры в освобождение и будущность порабощенного большинства».[79]

Вейтлинг часто навещал Бакунина; раскрывая перед русским эмигрантом незнакомый ему быт рабочих, рассказывал об их надеждах и тайной борьбе, вводил его в курс своих планов преобразования мира.

Оценив, очевидно, потенциальные возможности блестящего пропагандиста и агитатора уже по его первой статье «О реакции в Германии», руководители «Союза справедливых» сочли небесполезным привлечь Бакунина на свою сторону. «Мы хотели бы, — писали они Вейтлингу, — чтобы ты заключил очень тесный и интимный союз с Фребелем и Бакуниным; это будет полезно тебе и твоему делу».[80]

С несколько иными целями решено было привлечь к деятельности «Союза» и Георга Гервега. Вот как весьма откровенно писал по этому поводу Вейтлингу Август Беккер: «И я, милый друг, заметил его желтые сапоги и морщил по этому поводу нос (это насчет щегольства Гервега. — Н. П.). Но это ничего. Его жена, милая, задорная бабенка, гак наряжает его. Его не следует отпугивать. Погоди немного; мы потом воспользуемся для наших целей частью его дукатов, а если он их не даст, то выпустим книжку под заглавием: „Гервег — обыкновенный смертный“ и т. д. Однако все это между нами. Этих строк не показывай ни одной собаке».[81]

Сделать Гервега коммунистом не удалось. Не спешил примкнуть ни к какому определенному социальному учению и Бакунин, хотя идеи утопического коммунизма не прошли мимо его сознания и даже на какой-то период сильно увлекли его.

Свою точку зрения выразил он в статье «Коммунизм», опубликованной в июне 1843 года в газете «Швейцарский республиканец», издаваемой в Цюрихе.

Отмежевавшись от коммунизма в начале статьи («Во избежание недоразумений мы раз навсегда заявляем, что мы лично не коммунисты…»), Бакунин писал, что само по себе учение это содержит элементы, «которые мы считаем в высшей степени важными, даже более чем важными: в основе его лежат священнейшие права и гуманнейшие требования, а в них-то и заключается та великая, чудесная сила, которая поразительно действует на умы» (т. III, стр. 224).

Для доказательства жизненности этого учения Бакунин прибегает к бесспорному, с его точки зрения, аргументу: «Коммунизм исходит не из теории, а из практического инстинкта, из народного инстинкта, а последний никогда не ошибается».

Как и в первой своей статье, Бакунин обращается к народу, называя его «единственной творческою почвою, из которой только и произошли все великие деяния, все освободительные революции».

Подчеркивая революционный характер эпохи, начатой Великой французской революцией, Бакунин пророчествует, что грядущий «всемирно-исторический переворот» будет не только политическим, но и религиозным. «Не следует предаваться иллюзиям: речь будет идти не меньше, чем о создании новой религии, о религии демократии, которая под старым знаменем с надписью „Свобода, равенство и братство“ начнет свою новую борьбу, борьбу на жизнь и смерть» (т. III, стр. 230–231).

Статья «Коммунизм» была вторым произведением, свидетельствующим о взглядах Бакунина периода 1842–1843 годов. Взгляды эти, как видно из сказанного выше, все еще находились в стадии становления. Бесспорными были лишь его революционно-демократические позиции. Во всем остальном он продолжал жадно впитывать в себя все новые учения, теории, ни к чему не примыкая, ни за кем не следуя. Однако швейцарские власти были другого мнения о деятельности и идеях Бакунина.

В мае 1843 года Вейтлинг объявил в печати о готовящемся выходе своей новой книги — «Евангелие бедных грешников». В этой работе он попытался поставить христианство на службу революции. Уже одно изложение содержания книги дало повод духовной консистории Цюриха обвинить автора в богохульстве. Против Вейтлинга было возбуждено судебное преследование. 9 июля 1843 года, возвращаясь ночью с рабочего собрания, он был схвачен и заключен в тюрьму. Среди материалов, отобранных у Вейтлинга при обыске, были и письма, в которых упоминался «великолепный парень» Михаил Бакунин. Цюрихская полиция проявила сильный интерес к этому «парню», и Бакунину срочно пришлось покинуть пределы кантона.

Варвара Александровна Бакунина.

Александр Михайлович Бакунин.

Михаил Бакунин. Автопортрет, ориентировочно 1829 г.

Премухино. Рис. Н. С. Бакуниной.

Премухино. Церковь, архитектор Н. А. Львов.

Премухино. Комнаты в доме Бакуниных.

Сестры. Рис. из альбома Н. С. Бакуниной.

Михаил Бакунин. Автопортрет, 1838 г.

В. Г. Белинский.

Н В. Станкевич.

В. А. Бакунина, сестра М. А. Бакунина.

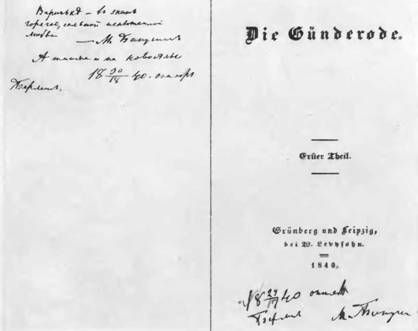

Титульный лист книги Гёте, подаренной М. А. Бакуниным сестре Варваре. 1840 г.

Гегель. Портрет работы М. А. Бакунина.

В. Вейтлинг.

А Руге.

П. Ж. Прудон.

Карл Маркс.

Парижский клуб. 1848 г.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также

Я счастлив быть свободным

Я счастлив быть свободным 27 ноября 2000 года. Центральная Атлантика07°18’ с. ш., 26°41’ з. д.Дождь идет, то усиливается, то стихает. Но здесь, возле экватора, это обычная погода. Меня разбудили хлопающие паруса, когда мне наконец удалось задремать.Вид океана вполне

1. Будь свободным от ограничений

1. Будь свободным от ограничений Когда кипело сердце мое, и терзалась внутренность моя, тогда я был невежда и не разумел; как скот был я пред Тобою. Но я всегда с Тобою: Ты держишь меня за правую руку; Ты руководишь меня советом Твоим и потом примешь меня в славу. Кто мне на

Глава вторая. Быть или не быть

Глава вторая. Быть или не быть Депутаты собирают подписи Лукашенко всегда отличался умением чувствовать опасность на расстоянии. Он еще только-только стал президентом, когда понял, как опасен для него лично Конституционный суд. Его следовало жестко и постоянно

Глава I РАВЕНСТВО ВЫЗЫВАЕТ В ГРАЖДАНАХ ЕСТЕСТВЕННУЮ СКЛОННОСТЬ К СВОБОДНЫМ ИНСТИТУТАМ

Глава I РАВЕНСТВО ВЫЗЫВАЕТ В ГРАЖДАНАХ ЕСТЕСТВЕННУЮ СКЛОННОСТЬ К СВОБОДНЫМ ИНСТИТУТАМ Равенство, делающее людей независимыми друг от друга, вырабатывает в них привычку и склонность руководствоваться в частной жизни лишь собственными желаниями и волей. Та полная

Глава IV БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ АППАРАТЧИКОМ? 1918–1929

Глава IV БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ АППАРАТЧИКОМ? 1918–1929 Период между 1917 годом, когда Николай II отрекся от престола, и 1929-м, когда Хрущев переехал из Донбасса в Москву, стал для России и ее «преемника» — Советского Союза поистине страшной эпохой. Мировую войну и революцию сменили

Приходи свободным

Приходи свободным Вниманию читателей предлагается воистину уникальная книга «Чечения — битва за свободу». Её автором является Президент Чеченской Республики Ичкерия Зелимхан Яндарбиев — авторитетный политический и общественный деятель Чечении и Кавказа, один из

«Я хотел бы быть свободным художником…»

«Я хотел бы быть свободным художником…» 19 января 1887 года умер поэт С. Я. Надсон (Надсон Семен Яковлевич (1862–1887). Очень популярный в 80-х годах поэт, отражавший в своих стихах пессимистическое настроение интеллигенции. Он говорил о себе: «И посреди бойцов я не боец суровый, а

Освобождать животных, Чтобы к тебе возвратилась жизнь

Освобождать животных, Чтобы к тебе возвратилась жизнь Буддистский монах Сопа побудил меня освобождать животных, предназначенных к убиению: даря жизнь, получаешь дар, аналогичный твоему, – жизнь. Мы с сыном и мужем ходили в зоомагазин покупать крыс или сверчков, которых

Глава двенадцатая о социально-психологическом романе «Две баронессы» (1848), философско-житейском «Быть или не быть» (1857) и реалистической сказке «Счастливчик Пер» (1870)

Глава двенадцатая о социально-психологическом романе «Две баронессы» (1848), философско-житейском «Быть или не быть» (1857) и реалистической сказке «Счастливчик Пер» (1870) Андерсен дружил со всеми датскими королевскими семьями, жившими в его время: Фредерика VI (правил в

Глава двадцать пятая Новые надежды или быть или не быть 2004

Глава двадцать пятая Новые надежды или быть или не быть 2004 18 тур3 января 2004 года.Мадрид. 75 000 зрителей.«Реал Мадрид» — «Мурсия» — 1:0 (1:0).Голы: Рауль, 8 (1:0).Мадридский «Реал» с большим трудом выиграл на своём поле у «Мурсии» со счётом 1:0. Королевский клуб вряд ли был достоин

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ?

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ? Что благородней — духом покоряться Пращам и стрелам яростной судьбы Иль, ополчась на море смут, сразить их… Шекспир 1 днажды в июле 1825 года лейб-медик Виллие получил загадочное письмо. Распечатав его, он обнаружил второй конверт и

ЖИТЬ СИСТЕМНО — И БЫТЬ СВОБОДНЫМ?

ЖИТЬ СИСТЕМНО — И БЫТЬ СВОБОДНЫМ? Глава о том, почему автор завел блокнот с шифром: «Ю. М. Л.»Два года назад, в сентябре 1999-го, Юрий Михайлович Лужков выпустил книгу «Российские законы Паркинсона». В ее основе — лекция, прочитанная в Международном университете (там учат

ГЛАВА 9 «…И ОТНЫНЕ ОБЪЯВЛЯЮ СВОБОДНЫМ, ОТПУЩЕННЫМ НА ВОЛЮ И ОСВОБОЖДЕННЫМ ОТ КАКОЙ БЫ ТО НИ БЫЛО ЗАВИСИМОСТИ…»

ГЛАВА 9 «…И ОТНЫНЕ ОБЪЯВЛЯЮ СВОБОДНЫМ, ОТПУЩЕННЫМ НА ВОЛЮ И ОСВОБОЖДЕННЫМ ОТ КАКОЙ БЫ ТО НИ БЫЛО ЗАВИСИМОСТИ…» Два письма пришли одновременно: одно от Джеймса Баффема Фредерику, другое — О’Коннеллу от английского аболициониста Джорджа Томсона. Томсон был в Америке,

4. Иисус призывал учеников быть внимательными к нуждам других людей

4. Иисус призывал учеников быть внимательными к нуждам других людей Как часто Он показывал апостолам на остальных и реагировал на то, что происходило с народом. Стоя на Елеонской горе, Иисус, сокрушаясь, плакал и говорил о том, что народ Его, как «овцы без пастыря».Христос