Глава одиннадцатая. «ЛЯГТЕ, ГОРЫ! ВСТАНЬТЕ, БЕЗДНЫ!»

Глава одиннадцатая.

«ЛЯГТЕ, ГОРЫ! ВСТАНЬТЕ, БЕЗДНЫ!»

В 1833 году даже по замирённой Польше Николай мог спокойно проехать в сопровождении одного только графа Бенкендорфа да фельдъегеря, которому полагалось быть при государевой особе для обеспечения постоянной «правительственной связи». На почтовых станциях, правда, стояли небольшие казачьи пикеты; но, как отмечал Бенкендорф, император «брал прошения от поляков, с ними разговаривал и не принимал ни малейших мер предосторожности, как бы среди верного русского народа». В коляске глава Третьего отделения держал на всякий случай пару заряженных пистолетов, но они ни разу не пригодились. В таком поведении Николая не было особой бравады. Оно отражало принятие божественной предопределённости человеческой судьбы. «Я знаю, что меня хотят зарезать, — написал он однажды Паскевичу, — но верю, что без воли Божией ничего не будет, и совершенно спокоен»[276].

В 1833 году в русской жизни наступил период относительного спокойствия, и Николай снова вернулся к созидательной деятельности. «Дай Бог, чтобы мне удалось упорядочить благосостояние России», — написал он Паскевичу[277]. Император видел Россию будущего «идущей смело, тихо, по христианским правилам к постепенным усовершенствованиям, которые должны из неё на долгое время сделать сильнейшую и счастливейшую страну в мире»[278].

Круг забот Николая показывает, насколько несправедливо отношение к нему как человеку, увлечённому только военным делом, к тому же внешней его стороной. Такая точка зрения не только существовала когда-то — она существует и сейчас.

«Главная проблема Николая была в том, что он считал себя солдатом не меньше, чем императором», — пишет, например, современный британский историк[279]. Нет, всё-таки — прежде всего императором, сама природа власти которого заставляла быть «разносторонним специалистом», вникать в важнейшие государственные проблемы: в области законодательства, просвещения, экономики… Либеральные историки пытались утверждать, что после 1831 года «первый, квази-реформаторский период царствования Николая Павловича кончился», что «оставив всякие попытки преобразований существующих государственных учреждений, император Николай… как бы нашёл самого себя. Взяв отныне новый, строго консервативный курс, он уже не допускал от него никаких уклонений»[280]. Однако внимательное рассмотрение деятельности императора в 1830—1840-е годы показывает, что под его руководством в жизни России происходило немало серьёзных перемен.

В первой половине 1830-х годов Михаил Сперанский закончил работу над составлением Свода законов Российской империи. За выпуск в свет более шестидесяти увесистых томов систематизированных законов и указов он получил графский титул и десять тысяч рублей ежегодной выплаты. Торжественный момент награждения Сперанского высшим российским орденом Святого Андрея Первозванного будет запёчатлён на памятнике императору Николаю на Исаакиевской площади в Петербурге как один из важнейших символов царствования («Император, встав со своего места, изволил подойти к графу Сперанскому, выразив в лестных выражениях свою благодарность ему за совершение сего труда, снял с себя знаки Ордена Св. Андрея и, целуя графа Сперанского, возложил их на него»[281]).

Огромная архивно-бумажная работа Сперанского завершила собой необходимый подготовительный этап: «светило российской бюрократии» сделало видимой грань между самодержавием и беззаконием. Либеральная оппозиция (например, в лице Виссариона Белинского) получила возможность требовать «введения по возможности строгого выполнения хотя бы тех законов, которые уже есть». Дело обновления законодательства досталось следующему поколению, но оно было подготовлено.

Сам Сперанский не собирался останавливаться. Он предполагал опереться на проделанную работу и создать новое Уложение, которое представляло бы собой законодательство улучшенное и переосмысленное в соответствии с практикой. Но недаром Николай, некогда инструктируя Балугъянского, говорил: «Смотри, чтоб Сперанский не наделал таких же проказ, как в 1810 году!»[282] (год, когда в России стараниями Сперанского мог бы появиться парламент). Стремление к «мудрости охранительной», следование карамзинской идее не столько улучшать, сколько упорядочивать, привели Николая к мысли не торопиться с третьим этапом. Он сам позднее, обращаясь к наследнику, подытожит смысл своего царствования: «Во всю свою жизнь я имел только одно желание — это покончить со всем жестоким и тягостным, что я должен был сделать для счастья моей страны, чтобы тебе оставить царствование лёгкое»[283]. В определённом смысле — выполнить всю грязную работу, чтобы расчистить площадку для постройки нового.

Жестоким и тягостным оказалось, среди прочего, дело развития системы образования. Одной из важнейших причин смертельно опасного для России декабрьского бунта 1825 года Николай считал слабость и неустроенность системы образования. «Не просвещению, но праздности ума, более вредной, нежели праздность телесных сил, недостатку твёрдых познаний должно приписать сие свойство мыслей, источник буйных страстей, свою пагубную роскошь полупознаний, сей порыв в мечтательные крайности, коих начало есть порча нрава, а конец погибель», — гласил императорский манифест, изданный по окончании дела декабристов. Таким разным людям, как Александр Сергеевич Пушкин, начальник южных военных поселений и управляющий Одесским Ришельевским лицеем генерал Иван Осипович Витт, литератор Фаддей Венедиктович Булгарин, чиновник и писатель Алексей Алексеевич Перовский, было высочайше «предложено» составить записки о проблемах воспитания и путях их решения.

В отзыве на записку Пушкина «О народном воспитании» Николай высказал свою точку зрения: «Правило, будто бы просвещение и гений служат исключительным основанием совершенству, есть правило опасное для общего спокойствия, завлёкшее вас самих на край пропасти и повергшее в оную толикое число молодых людей. Нравственность, прилежное служение, усердие предпочесть должно просвещению неопытному, безнравственному и бесполезному. На сих-то началах должно быть основано благонаправленное воспитание»[284].

Наиболее соответствующими представлениям императора о системе образования и воспитания стали записки и отчёты сенатора и президента Академии наук Сергея Семёновича Уварова. Именно его Николай поставил во главе Министерства народного просвещения. В марте 1833 года при вступлении в должность Уваров распорядился разослать по учебным округам циркуляр, подчёркивающий, что новая идеология деятельности вверенной ему отрасли освящена именем императора: «Общая наша обязанность состоит в том, чтобы народное образование, согласно с Высочайшим намерением Августейшего Монарха, совершалось в соединённом духе Православия, Самодержавия и народности». Так родилась формула царствования, окрещённая позже либеральным историком Александром Николаевичем Пыпиным «уваровской триадой». Православие, самодержавие, народность — это, по словам Уварова, «истинно русские охранительные начала, составляющие последний якорь нашего спасения и вернейший залог силы и величия нашего отечества». Они способны поставить «умственные плотины» на пути потоков европейских либеральных идей и стать своей самобытной идеологией.

Православие, выдержавшая многие испытания вера предков, объединяет русский народ морально и духовно. Это ощущение внутренней общности целого народа возвышает, по мнению Уварова, Россию над Западной Европой, где христианство расколото, по меньшей мере, на протестантов и католиков, где велико число атеистов и тех, кто к вере предков безразличен. В эпоху императора Николая I представлялось, что русская история, пережив периоды оторванности от Европы (начиная с монгольского ига до Петра) и подражательности Европе (до победы над «двунадесятью языками» в 1812 году), вступила в счастливую эпоху мирового лидерства.

Самодержавие, неограниченная власть монарха, по мнению Уварова, оправдано тем, что оно со времён, по меньшей мере, Екатерины является сильным, человеколюбивым, просвещённым, осознаёт и осуществляет все необходимые государственные улучшения. Император Николай был убеждён, что «Россию наиболее ограждает от бедствий революций то обстоятельство, что у нас со времён Петра Первого всегда впереди нации стояли её монархи»[285]. Эта идея, высказанная императором в 1830 году, позже будет звучать и у мыслителей совсем другого склада ума. В 1832 году Пётр Чаадаев запишет: «Везде правительства следовали импульсу, который им давали народы, и поныне следуют оному, между тем как у нас правительство всегда шло впереди нации и всякое движение вперёд было его делом»[286]. В 1833-м и Александр Пушкин отметит в наброске статьи: «Со времён возведения н<а престол> Романовых, от Мих<аила> Ф<ёдоровича> до Ник<олая> I, правительство у нас всегда впереди на поприще образованности и просвещения. Народ следует за ним всегда лениво, а иногда и неохотно. Вот что и составляет силу нашего самодержавия»[287]. Ответственный только перед Богом, но перед самим Богом, самодержавный государь является защитником, судьёй и опекуном всех подвластных ему людей и народов. Именно он отстаивает идею справедливости и не оставляет места раздорам, поскольку стоит и над сословиями, и над отдельными, даже самыми влиятельными лицами.

Народность означала то ощущение национальной самобытности, которое могло как выродиться в «квасной патриотизм» («мы лучше других»), так и развиться в чувство национальной гордости («мы не хуже других»). В словаре Даля народность — это «совокупность свойств и быта, отличающих один народ от другого», в нынешнем научном лексиконе — «этнокультурное самосознание».

Образование в николаевскую эпоху складывалось в систему, базирующуюся на двух принципах. Первый принцип — правительственный контроль, позволявший направлять образованные силы туда, куда больше всего требуется государству. Ради его осуществления Уваров предлагал «собрать и соединить в руках правительства все умственные силы, дотоле раздробленные, все средства общего и частного образования, оставшиеся без уважения и частию без надзора, все элементы, принявшие направление неблагонадежное или даже превратное, усвоить развитие умов потребностям государства, обеспечить, сколько дано человеческому размышлению, будущее в настоящем». Новый Университетский устав 1835 года значительно ограничил автономию университетов, существовавшую с 1804 года, и ввёл более строгий государственный контроль со стороны попечителей (часто генералов). Даже в частном образовании вводилась государственная аттестация домашних учителей.

Однако правительственный контроль означал и правительственную ответственность. В 1833—1839 годах финансирование российского образования повышалось за счёт снижения военных расходов! В николаевской империи поднимали жалованье учителям, ремонтировали и строили учебные здания (сохранился «уваровский» стиль гимназических построек), отправляли студентов учиться за границу. «Надобно ездить за границу, — говорил Николай I, — и учиться у иностранцев на пользу отечества, но учиться доброму, а не худому»[288]. Лучших выпускников университетов направляли на несколько лет на стажировку в Европу (чаще всего в Берлин, но иногда и в Париж) — с условием, что затем они будут преподавать в российских университетах. Среди таких студентов — будущие легенды русской науки: историк Тимофей Николаевич Грановский, хирург Николай Иванович Пирогов…

Вторым принципом было сохранение сословных барьеров в образовании, что сохраняло неизменность общественного устройства и поддерживало старую идею служения сословий к всеобщей пользе — но каждого на своём месте. Система: уездное училище—гимназия—университет «сужалась» кверху, постепенно отсекая возможности обучения для «нижних» социальных слоев. Уже на уровне уездных училищ доступ на эту лестницу образования был закрыт крепостным крестьянам. Для поступления в гимназию «средним сословиям» требовались специальные разрешения «от обществ, к которым они принадлежат». В университет дорогу сужала намеренно поднятая плата за обучение.

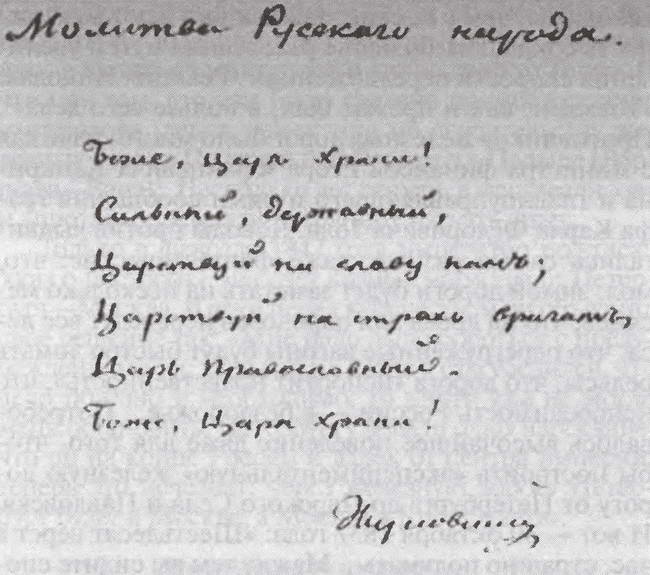

Народность требовала особой символики, и в том же 1833 году по поручению императора Николая был создан знаменитый русский гимн «Боже, царя храни!». «Я чувствовал надобность написать гимн величественный, сильный, чувствительный, для всякого понятный, имеющий отпечаток национальности, годный для церкви, годный для войск, годный для народа — от учёного до невежды», — вспоминал автор музыки гимна Алексей Фёдорович Львов[289]. По его просьбе стихи к музыке сочинил (точнее подобрал, выбрав из своего прежнего стихотворения «Молитва русского народа») Василий Андреевич Жуковский.

Очевидец вспоминает первое исполнение гимна в московском Большом театре декабрьским вечером 1833 года: «Тишина, царствовавшая в огромном здании, дышала величественностью, слова и музыка так глубоко подействовали на чувства всех присутствовавших, что многие из них прослезились от избытка волнения. Все безмолвствовали во время исполнения нового гимна; видно было только, что каждый сдерживал ощущение своё в глубине души; но когда оркестр театральный, хоры, полковые музыканты числом до 500 человек начали повторять все вместе драгоценный обет всех русских, когда Небесного Царя молили о земном, тут уже шумным восторгам не было удержу; рукоплескания восхищённых зрителей и крики "Ура!", смешавшись с хором, оркестром и с бывшею на сцене духовою музыкою, произвели гул, колебавший как бы самые стены театра… По единодушному всеобщему требованию зрителей народная молитва была повторена несколько раз».

Николаевский принцип «идти смело, но тихо» заметно проявился в том, какими темпами Россия продвигалась по пути транспортной революции. В николаевскую эпоху и шоссе — обычные дороги со специальным покрытием — были новшеством. Их начали строить только в 1817 году и строили в среднем по 34 версты в год. Первое шоссе от Петербурга до Москвы было открыто в 1834 году. И в том же 1834-м австрийский инженер Франц Герстнер воодушевился идеей постройки в России железных дорог. В 1835-м Николай уже читал докладную записку энтузиаста: «Нет такой страны в мире, где железные дороги были бы более выгодны и даже необходимы, чем в России, так как они дают возможность сокращать большие расстояния путём увеличения скорости передвижения»[290]. Реакция Николая: «Убеждён, как и прежде был, в пользе сего дела»[291]. Противников железных дорог было много, начиная с министра финансов Егора Францевича Канкрина и главноуправляющего путями сообщения графа Карла Фёдоровича Толя. Доводы против выдвигались самые разные, даже фантастические: что, мол, зимой дороги будет заметать на несколько месяцев, что на дрова для паровозов переведут все леса, что перегруженные вагоны будут быстро ломать рельсы, что дорога «испортит нравственность», что непобедимость России — в бездорожье… Потребовалось высочайшее повеление даже для того, чтобы построить «экспериментальную» железную дорогу от Петербурга до Царского Села и Павловска. И вот — 30 октября 1837 года: «Шестьдесят вёрст в час, страшно подумать… Между тем вы сидите спокойно, вы не замечаете этой быстроты, ужасающей воображение; только ветер свистит, только конь пышет огненною пеною, оставляя за собой белое облако пара. Какая же сила несёт все эти огромные экипажи с быстротою ветра в пустыне; какая сила уничтожает пространство, поглощает время? Эта сила — ум человеческий!»[292] Император Николай был среди первых 256 пассажиров первой железной дороги — он ехал в экипаже, поставленном на отдельную платформу.

Эксперимент был успешным, и тем не менее все проекты по созданию сети железных дорог тормозились в Комитете министров и лично графом Толем. И это при том, что уже было сделано прямое указание императора начать изыскания по строительству железных дорог в Центральной России и в Польше (Варшава—Вена)[293]. Несколько лет тянули, взвешивали «за» и «против», посылали за границу изучать опыт…

Только в феврале 1842 года император подписал Указ о постройке «на счёт казны» магистрали Петербург—Москва. В речи перед купечеством он объяснил своё решение так: «Мне надо было бороться с предубеждениями и с людьми; но когда я сам убедился, что дело полезно и необходимо, то ничто уже не могло меня остановить. Петербургу делали одно нарекание: что он на конце России и далёк от центра империи; теперь это исчезнет; через железную дорогу Петербург будет в Москве, а Москва в Кронштадте».

Думой сильного владыки,

Волей Бога самого

Совершайся, труд великий,

Света знаний торжество!

Лягте, горы! Встаньте, бездны!

Покоряйся нам, земля!

И катися, путь железный,

От Невы и до Кремля.

(С.П. Шевырёв)

* * *

Легенда третья. Палец императора

Эту историю, кажется, знают все: император Николай, недовольный затянувшимися изысканиями лучшего маршрута для прокладки железной дороги Петербург—Москва, взял линейку и резко прочертил по карте прямую: «Вот так пойдёт дорога!» Лишь в одном месте «высочайший карандаш» якобы наскочил на царский палец, и у реки Меты линия дала сильный изгиб.

На самом деле изгиб этот появился только в 1881 году. К тому времени стало ясно, что выгоднее и безопаснее пустить поезда в обход, нежели заставлять их надрываться и тратить по два часа на преодоление затяжных подъёмов и спусков перед огромным оврагом речки Веребьи. Через сам овраг до этого был переброшен уникальный для своего времени деревянный мост в девять пролётов, очень длинный и самый высокий в империи (более 50 метров). По иронии истории, именно этот самый уникальный Веребьинский мост, вокруг которого якобы сделал крюк карандаш императора, изображён на одном из барельефов памятника Николаю 1 в Петербурге.

Возможно, источником легенды стала инструкция Николая начальнику северной «дирекции» строительства магистрали П.П. Мельникову, убедившему царя строить дорогу без захода в Новгород: это удлиняло её на 80 вёрст и сильно увеличивало расходы на строительство и эксплуатацию. «Дорогу устроить по прямому направлению», — дал указание император. Прямо — то есть «всего лишь» без захода в Новгород.

В XXI веке, в эру мощных двигателей и сверхскоростных поездов, железнодорожники вернулись к прямой линии. С 2001 года дорога Москва—Петербург снова пошла через Веребьинский овраг; «палец императора» был разобран.

* * *

Строительство шло дольше запланированного, хотя работу ускоряли выписанные из Америки паровые экскаваторы. 22 августа 1850 года в Москве, на юбилее коронации, Николай спросил руководившего строительством Клейнмихеля: «Когда же я приеду на коронацию по железной дороге?» Генерал немедленно отрапортовал: «Через год, ваше величество!» — и весь следующий год провёл в чрезвычайном напряжении. Тем не менее 19 августа 1851 года императорская семья отправилась на 25-летие коронации по только что построенной дороге. У Веребьинского моста царь вышел из поезда — то ли пройти полюбоваться уникальным сооружением, то ли «на всякий случай». Поезд тронулся — и тут же забуксовал на рельсах. Попытка «поддать пару» ни к чему не привела… Оказалось, местное начальство «подготовилось» к выходу царя из вагона и приказало покрасить непрезентабельные заржавевшие рельсы густым слоем масляной краски. Сделано всё было в последний момент, и краска не просохла. Пришлось срочно посыпать рельсы песком и золой. Царь на юбилей успел. А вскоре после празднования, ещё не выехав из Москвы, повелел приступить к строительству железной дороги из Петербурга в Варшаву — «немедленно и в возможной скорости»[296].

Противник железнодорожного строительства министр финансов Канкрин вовсе не был непроходимым ретроградом. Министра можно назвать одним из героев войны 1812 года — именно благодаря его деятельности финансы России выдержали такую гигантскую катастрофу, как наполеоновское нашествие. Канкрин учил наследника престола: «Основное условие хорошего финансового управления заключается в том, чтобы содействовать благосостоянию народа путём увеличения национального богатства. Богатый народ даёт больше доходов; обременять бедного податями всё равно, что срубить дерево, чтобы снять с него плоды». Именно с именем Канкрина связывается серьёзная финансовая реформа, приведшая в порядок расстроенное денежное хозяйство империи (унаследуй Александр II такие финансы, какие были до преобразований Канкрина, ему было бы не до Великих реформ).

Николаю I достался внешний долг России в 102 миллиона рублей серебром. К тому же прежнее правительство вовсю печатало бумажные ассигнации (их прозвали «сладкий яд государства»), стоимость которых постоянно падала, и торговля несла заметный урон. Канкрин же говорил: «Правительства, прибегающие к выпуску бумажных денег, подобны юношам, увлекающимся азартною игрою». С одобрения Николая 1 июня 1839 года министр финансов подчинил бумажные деньги полновесному серебру: «Серебряная монета впредь будет считаться главной монетой обращения. Ассигнации будут считаться второстепенными знаками ценности, и курс их против звонкой серебряной монеты навсегда остаётся неизменным, считая рубль серебра в 3 руб. 50 коп. ассигнациями». Затем ассигнации стали изымать из обращения, а взамен были выпущены кредитные билеты («кредитки»), которые можно было свободно обменивать на серебро. Канкрин следил, чтобы количество находящихся в обращении кредиток в определённой пропорции соответствовало государственному запасу серебра (примерно шесть к одному).

Народ массово понёс на обмен надёжные, но тяжёлые и неудобные серебряные монеты. Через три года в хранилищах Петропавловской крепости накопилось почти на 200 миллионов рублей металла. Это было крупнейшее в мире собрание резервного капитала. 15 процентов этого «госрезерва» (30 миллионов) Канкрин выдал в качестве кредитов для оказания помощи сельскому хозяйству и промышленности. Через некоторое время и оставшиеся деньги заставили работать на страну, частично разместив вклады в фондах Франции, Англии, Голландии. Известный немецкий политэконом Фридрих Лист писал в 1841 году: «Достаточно просмотреть последние отчёты русского департамента торговли, чтобы убедиться, что Россия, благодаря принятой ею системе Канкрина, достигла благоденствия, и что она гигантскими шагами подвигается по пути богатства и могущества…»

«Вот что он оставил России в наследство, — пишет биограф министра, — благоустроенные финансы, твёрдое металлическое обращение, вексельный курс, оказывавшийся в пользу нашего отечества. Россия была в финансовом отношении могущественною державою, кредит которой нельзя было подорвать. И всё это было достигнуто без сколько-нибудь значительных займов, почти без повышения налогов, единственно в силу железной воли, необычайной бережливости и дарований одного человека, ставившего благо народа выше всего и умевшего ему служить»[297].

Благодаря финансовой реформе Канкрина появился на свет и дожил до наших дней такой знакомый всем Сберегательный банк. В 2011 году он отпраздновал свой 170-летний юбилей.

Подчинённые любили пародировать немецкий выговор Канкрина: «Нет, патушка, нелься». Эта его характерная фраза звучала и при императоре. Николай ценил министра финансов за умение отстаивать свою точку зрения и полностью ему доверял. Егор Францевич даже получил привилегию курить (сигару или трубку с крепким «кнастером») в присутствии государя, который сам не курил и терпеть не мог, когда курили при нём[298].

С сигарою в зубах, в исканье целей важных,

Дум нечернильных полн и мыслей небумажных, —

писал о министре финансов Владимир Бенедиктов.

Для того чтобы аргументированно спорить с Канкриным, Николай сам взялся за изучение финансового дела, и, судя по его сохранившейся переписке с Егором Францевичем о деталях финансовой реформы, он выступал не как дилетант, а как «настоящий практик и учёный финансист»[299].

Когда в 1840 году 67-летний Канкрин попросил у Николая об отставке по болезни (он пережил апоплексический удар), император ответил: «Ты знаешь, что нас двое, которые не можем оставить своих постов, пока живы: ты и я». Ещё четыре года Канкрин восседал на «огненном стуле министерства финансов», а получив отставку по болезни, прожил только год. Егор Францевич умер в начале сентября 1845 года, за чтением сочинения Коха по политэкономии. Вдова пригласила на чтение его завещания нескольких уважаемых людей: это был лучший способ опровергнуть слухи о мздоимстве министра. Действительно, завещание Канкрина не содержало никаких фантастических сумм и объектов недвижимости. Оно полностью соответствовало уровню и должности Канкрина[300]. Даже один из авторов едких прижизненных эпиграмм на него, Сергей Александрович Соболевский, в дальнейшем сожалел о том, что рифмовал расхожие сплетни…

Право, образование, финансы — всё менялось и совершенствовалось при личном участии Николая Павловича. Почему же либеральные историки начала XX века вроде Александра Александровича Корнилова отказывались признавать преобразовательную деятельность императора в 1830—1840-е годы? Возможно потому, что они искали преобразования (в соответствии с требованиями своей эпохи) прежде всего в политической сфере, оценивали деятельность императора по степени привлечения к решению государственных задач «всей интеллигенции страны» в противовес «административной системе»[301], ожидали от традиционного общества, основанного преимущественно на сельском хозяйстве, резкой трансформации, «прыжка» в общество индустриальное.

Сам Николай, работавший в окружении людей, которых трудно назвать ретроградами и консерваторами (Сперанский, Уваров, Канкрин, не говоря о Киселёве, Воронцове и «либеральных бюрократах», о которых ещё пойдёт речь[302]), понимал, насколько трудно вести Россию по пути даже «постепенных усовершенствований». Как писала дочь Дмитрия Блудова: «Скажут, дурно исполняется всё это, медленно идёт вперёд; но в исполнение не он приводит, а мысль ему принадлежит»[303]. Взросление наследника Александра убедило Николая в том, что «нужно думать о будущем», а не только ремонтировать настоящее, нужно готовить работу поколения, которое придёт на смену. Вот почему он начал говорить: «Это сделает сын мой, а я уж стар, чтобы вводить изменения»[304]. Вот почему столько внимания он уделил воспитанию Александра Николаевича, как будущего «профессионального императора».

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

Рассказ третий. Горы есть горы

Рассказ третий. Горы есть горы Четыре винта нашего лайнера, загребая воздух, с каждой секундой ускоряли разбег самолёта. Всё тише и тише стучали колёса по плитам взлётной полосы аэродрома «Бина», что в Баку. Набрав нужную скорость, самолёт отделился от Земли, прочно

Глава 4 Из бездны депрессии на вершину мании

Глава 4 Из бездны депрессии на вершину мании Аффективные расстройства психотического уровня со времен немецкого психиатра Эмиля Крепелина назывались «маниакально-депрессивным психозом» (МДП). В 1957 г. его коллега и соотечественник Карл Леонгард на основании

На краю бездны

На краю бездны К 1917 г. Эскадра Воздушных Кораблей поднялась на гребень волны всей мощи военной машины державы, которая, накатываясь, должна была обрушиться и смести ослабевшего противника. Время работало на Россию. На фронте все ждали последнего наступления,

2. Бездны

2. Бездны Дрезден встретил их первыми цветами, теплом вступающей в силу весны, следами недавнего поражения Саксонии, оккупированной прусскими войсками: Бисмарк уверенно проводил в жизнь политику объединения германских земель «железом и кровью».Наняли вполне сносную

Глава девятнадцатая СУДЬБЫ БЕЗДНЫ

Глава девятнадцатая СУДЬБЫ БЕЗДНЫ 15 февраля 1814 года Гофман закончил «Золотой горшок». Написанию этого рассказа он посвящал свои лучшие часы, отдавая остальное время другой работе: рецензиям для «Всеобщей музыкальной газеты», «Видению», а также «Автоматам», рассказу,

Глава четвертая У БЕЗДНЫ НА КРАЮ: ВЕЛИКАЯ ВОЙНА И ЦАРЬ

Глава четвертая У БЕЗДНЫ НА КРАЮ: ВЕЛИКАЯ ВОЙНА И ЦАРЬ Священное Писание говорит нам о том, что ревностная вера требует военных подвигов, поддерживаемых уверенностью в Божьей помощи и надеждой на победу (одновременно политическую и религиозную). «С Богом мы окажем силу;

ЗВЕРЬ ИЗ БЕЗДНЫ

ЗВЕРЬ ИЗ БЕЗДНЫ На борту "Мейфлауэра"[14] Мы в пути. Стремительный бег времени увлекает нас за собой. Или нам это только кажется, а время на самом деле мчится где-то в стороне, мимо нас? Куда несет нас, зажатых меж палубами нашего корабля, на жестких настилах, в затхлом воздухе,

У БЕЗДНЫ С САМОВАРЧИКОМ

У БЕЗДНЫ С САМОВАРЧИКОМ (ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ДЕТСТВА)Приходил поэт Леонид Ещин — громкий, шумный, всегда немного пьяный.Если взрослых дома не было, он шел прямо в детскую, где я с отвращением решала задачу про бассейны, подходил ко мне и бросал задачник на пол.— Брось ты эту

Глава сорок седьмая ЗОВ БЕЗДНЫ

Глава сорок седьмая ЗОВ БЕЗДНЫ Иные лекарства опасней самой болезни. Сенека Белый титульный лист. На нем одно короткое слово: «Исповедь». Название сценария. На белом листе рисунок карандашом: два ангела в небе. Они летят с развевающимися пальмовыми ветками. И несут с

Встаньте на лавочку, вас не видно

Встаньте на лавочку, вас не видно 20 июня к полудню у Таганского суда собирается больше ста человек: журналистов, сочувствующих и противников – узнать, оставят ли Толоконникову, Самуцевич и Алехину в тюрьме еще как минимум на месяц. У забора слышна перепалка с

«Встаньте! Суд идет!»

«Встаньте! Суд идет!» Когда Соня вошла в залу заседаний окружного суда, жандармы, стоявшие у дверей, указали ей место Сбоку, в партере. Зала заседаний напоминала театральную. С потолка свешивалась огромная хрустальная люстра. Впереди, как на сцене, стоял за низкой

Горы, байдарка, горы

Горы, байдарка, горы Прощаться нелегко Ничего нет на свете прекрасней дороги. Не жалей ни о чем, что легло позади. Всеволод Рождественский Горы не отпускают так легко ? ведь это стержень всей жизни Виталия. Он навещает их или как гость, или как тренер, руководитель лагеря,

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ НА ВЕРШИНЕ ГОРЫ

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ НА ВЕРШИНЕ ГОРЫ 20 ноября в Тюильрийском дворце случайно был открыт потайной железный шкаф короля. В шкафу была найдена секретная переписка, в том числе письма Мирабо, Лафайета и других бывших видных деятелей революции к Людовику XVI. Разоблачения,

67. В полушаге от бездны

67. В полушаге от бездны Морфий, как и любой сильнодействующий наркотик, действует наверняка – лишая человека рассудка и воли…Тот трагический день Маргерит Моно не забудет до конца своих дней.Пиаф лежала в забытьи на кушетке. Рука ее с исколотыми венами бессильно