15 «МЕТАФИЗИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО»

15

«МЕТАФИЗИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО»

Теперь, когда от проблем, порожденных «Происхождением видов», Гексли постепенно обращался к другим, затрагивающим судьбы всей науки и ее место в современной культурной жизни, он неотвратимо становился все меньше ученым и все больше полемистом, пропагандистом, политиком. То было время, когда он разработал свою особую философию — свой, можно сказать, генеральный стратегический план. То было также время, когда он достиг зрелости как мастер пера и слова.

Съезд Британской ассоциации в Норидже в 1868 году явился большим триумфом для Гукера, который на нем председательствовал, огромным триуфмом для Гексли, который прочел там лекцию, и величайшим триумфом для Дарвина, который сидел дома и колдовал над растениями.

Знаменитая лекция Гексли «О куске мела» была обращена к местной рабочей аудитории, разбавленной членами ассоциации. В ней Гексли в который раз на ничтожном, казалось бы, материале строит поразительно широкие выводы. Как Кювье в свое время по одной-единственной косточке восстановил целого мегатерия, так Гексли по одному кусочку мела воспроизводит полконтинента, целое дно морское, широкую картину эволюции, геологической и биологической, и в придачу произносит краткую проповедь с четкой альтернативой: пророк Моисей или Дарвин, третьего не дано. «Либо каждый вид крокодила есть продукт отдельного творческого акта, — говорит Гексли, — либо он возник из какой-то ранее существовавшей формы под действием естественных причин. Выбирайте гипотезу — а я уже сделал выбор».

«Кусок мела» был своего рода показательным уроком, примером того, как должно строить преподавание основ науки. Другим таким уроком, столь же простым и наглядным по форме, но гораздо более сложным по существу, была лекция «Физические основы жизни», прочитанная Гексли примерно тогда же в Эдинбурге.

В «Физических основах жизни», этом своеобразном изложении философии Юма, как на ладони виден и весь Гексли. Его агностицизм, его материализм, какие-то его подспудные противоречия, какие-то сокровенные признания, ироническая парадоксальность сдвигов, которые произошли с ним в годы зрелости, — все тут, все скрыто или явно присутствует в этой небольшой работе — прозрачной и обманчиво-безмятежной. Христиане викторианской эпохи, даже самые вольномыслящие, сочли, должно быть, предерзкой эту отчаянную попытку исцелить человечество от суеверий, дав ему сперва смертельную дозу одного духовного яда, а затем в качестве противоядия — дозу другого. На взгляд сегодняшнего читателя эта работа начинается достаточно невинно: новым, опирающимся на последние исследования Макса Шульце[208] и других, введением в область науки.

К своей многочисленной аудитории Гексли вышел со склянкой нюхательной соли и другими столь же привычными, нехитрыми предметами и объявил, что здесь перед ними находятся все существенные составные части протоплазмы, иными словами — физическая основа жизни. Все живое, от амебы до человека, слагается исключительно из этой субстанции, которая единообразно проявляет одни и те же свойства и функции. Растения отличаются от животных способностью производить из неорганических веществ органические, однако как нет резкой грани меж простейшими растениями и животными, так нет ее и меж простой протоплазмой и неживой материей, если не считать определенных различий в расположении молекул. Само мышление, по сути дела, не что иное, как «итог действия молекулярных сил» в «протоплазме, которая обнаруживает эту способность». Человек, таким образом, состоит в близком родстве не только с обезьяной, но, как замечает Хустон Питерсон, даже с амебой, больше того, — даже с молекулой и атомом. Прогресс разума заключается в постепенном осознании ведущей роли материального и причинно обусловленного по сравнению с духовным и самопроизвольным. К сожалению, ревнители веры упорно предпочитают видеть в этом чудовищное наваждение. «Половодье материи грозит захлестнуть им душу, цепкая хватка закона стесняет их свободу, они тревожатся, не совлекут ли человека с нравственных высот вериги новых познаний».

Сразив слушателей убийственной определенностью, Гексли делает попытку воскресить их не менее убийственным скептицизмом. Вслед за Юмом он вопрошает: что есть материя, как не «иное название неведомой и предположительной причины различных состояний нашего собственного сознания»? Что есть закон, как не наблюдаемое единообразие, как не обыкновение без какой-либо непреложной необходимости? В мире, полном зла и превратностей, от нас требуется лишь одно: верить, что познанию порядка, заведенного в природе, нет предела и что наша воля или, как он уточнил в 1892 году, «физическое состояние, выражением которого служит воля», «кое-что значит» в ходе событий.

Послушать Гексли, так может показаться, будто он доказывает геометрическую теорему. На самом же деле он просто привел старую философскую дилемму. Если человек состоит в родстве с молекулой, тогда, по-видимому, его воля подпадает под действие закона движения молекул, которое в ту пору представляли себе строго обусловленным. Если же его воля «кое-что значит» сама по себе, тогда он состоит в родстве с молекулой лишь в весьма ограниченном смысле. Позиция Гексли определяется тем, что он тут подчеркивает. Он строит пространное рассуждение, доказывая, что сознание входит в общую структуру материи, но довольствуется скупыми и расплывчатыми намеками, когда нужно показать, каким образом сознание может в известных границах быть свободно.

Рессорой неопределенности, которой Гексли смягчал толчки на колдобинах логических несоответствий, служил ему скептицизм Юма. Круша религию, он подчеркивал достижения науки и всемогущество материи и закона. Спасаясь от этической ответственности за последствия своих наступательных маневров, он с не меньшим жаром утверждал, что материя есть неведомое, а закон — всего лишь вероятность. В «Физических основах жизни» Гексли пускает в ход всю назидательную мощь догматизма, надежно оградив себя полемическим щитом скепсиса.

Прочитав свою работу в лекционном зале, Гексли вручил текст молодому Джону Морли, к которому в 1867 году перешло захиревшее «Двухнедельное обозрение». Морли напечатал его очерк с восторгом и по сенсации, им вызванной, приравнивал его к «Поведению союзников» Свифта и «Французской революции» Берка[209].

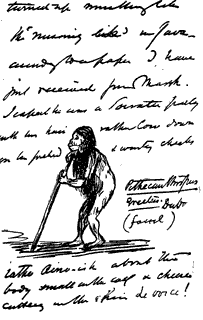

Собственноручный набросок Гексли с подписью «Питекантропус эректус».

Сегодня людям внушает священный ужас не столько сам мир, сколько способность человека заставить его взлететь на воздух. Но в XIX веке истина еще не находила воплощения ни в сверхвзрывчатке, ни в грозных газетных выступлениях, ни в правительственных указах; она не была объектом преследований идеологической полиции и даже в самых значительных своих выражениях не принимала вида математической формулы. Она была не только отвлеченной, но и человечной; ее скорей не создавали, а открывали. Случалось, разумеется, что она больше смахивала не на сокровище, зарытое в земле, а на сор, который не выносят из избы. К тому же ее уже так жестоко потрепали на полях интеллектуальной сечи, что кое-кому — Карлейлю, например, — она представлялась чем-то поэтически растяжимым, способным связать любые логические несовместимости. Зато, по крайней мере, она еще могла быть поэтической; еще считалось, по крайней мере, что ею жив человек. Если иной раз поиску сопутствовали муки и терзания, то бывало, что он проходил и радостно, самозабвенно, а порой даже весело и празднично. Истину находили за обеденным столом или покуривая с друзьями у камина. И уж конечно, ее находили в «искрометных столкновениях несхожих точек зрения». Были бы только споры пожарче да только бы они подольше кипели — и наверняка можно было рассчитывать, что в исходе выплавится изрядная толика верных суждений.

Вот почему дискуссионные клубы были неотъемлемой принадлежностью жизни викторианцев, как для нас клубы поборников новых идей или врачи-психиатры. Какие только вопросы там не обсуждались! И главным из них был спор религии с наукой. С тех пор как вышло «Происхождение», спор все более обещал решиться в пользу науки, а очерк «Физические основы жизни», благодаря которому тираж «Двухнедельного обозрения» вырос в семь раз, поверг набожные умы в ужас и смятение. Надо было что-то предпринимать. Посовещавшись со своим другом Альфредом Теннисоном, Джеймс Ноулс[210], снискавший известность как редактор «Девятнадцатого века», задумал свести вместе всех наиболее значительных людей своего времени, искренне болеющих душой за религию. Настоятель Вестминстера Стэнли запротестовал: надо, чтобы была представлена и противная сторона. Мысль была неслыханная — все равно что черта позвать на диспут о нравственности, — а впрочем, вполне в духе напыщенного викторианского либерализма. Устроить нечто вроде Всеобщей выставки современной мысли во имя интересов современной мысли! Представленная теми, кто отличился в труднейших испытаниях умственной и духовной жизни, здесь будет спорить, разъяснять, убеждать целая культура, дабы приблизиться к истине и единству.

В 1869 году «Метафизическое общество» было основано. Список сорока его членов звучит как перекличка викторианских знаменитостей. Гладстон, Теннисон, Маннинг[211], Уорд[212], Рёскин, Бейджот, Хеттон[213], Леббок, Тиндаль, Гексли — вот лишь самые громкие имена. От предложения вступить в общество отказались лишь трое: Ньюмен — оттого что был против религиозных препирательств с вольнодумцами; Спенсер — оттого что боялся перевозбуждения и пресловутых ощущений в голове; и Милль (который в своей «Свободе» дал классическое определение системе дискуссий) — из опасения, что споры ни к чему не приведут. Сократовы беседы в кругу немногих дали бы, по его мнению, куда больше, чем заранее подготовленные доклады и общие прения. Да вот беда: в отличие от Сократа видные деятели не любят докапываться до истины в тесном кружке. «Метафизиков» удерживала вместе — во всяком случае, частично — сила тяготения, рожденная уже хотя бы их совокупной и разноликой славой. Даже государственные мужи от политики и церкви, подобные Гладстону и Маннингу, и те находили время бывать на заседаниях. Общество просуществовало одиннадцать лет.

Добропорядочным священникам, вероятно, не ахти как улыбалось входить на глазах у всех в одни двери с такими князьями тьмы, как Маннинг, или такими демонами просветительства, как Гексли и Тиндаль. А название-то чего стоит — «Метафизическое общество»! У одного из наименее одиозных членов общества просто от сердца отлегло, когда швейцар встретил его словами:

— Вам на Мадригальное общество, сэр?

Первое заседание торжественно открыл Джеймс Ноулс, который прочел собравшимся только что написанную поэму Теннисона «Высший пантеизм».

Солнце, месяц, звезды, море, горы, долы без конца —

Это ли, скажи, не облик Вечного Творца?[214] —

вопрошал Теннисон и затем — возможно, дабы показать, что и он читал «Физические основы жизни», — продолжал:

Закон есть Бог! Дурак твердит, что Бога нет нигде, —

Так шест нам видится кривым, когда он отражен в воде[215].

Это был несколько банальный перепев той половинчатой веры, которой отличалась его же умная, отлично аргументированная элегия «In Memoriam»[216]. Философские поэмы трудновато усваиваются на слух с первого раза, да еще после обеда. Одни говорят, будто «Высший пантеизм» встретили гробовым молчанием. Другие припоминают слова, которые с кощунственным спокойствием обронил Тиндаль: «Будем надеяться, что нам не это предлагают на обсуждение…»

Теннисон же, достойно возвестив о себе искателям истины устами Меркурия — Ноулса, впредь хранил величавое и картинное безмолвие, благо это ему всегда так превосходно удавалось. При случае, впрочем, он ухитрился смутить невозмутимого Гексли, осведомись, не прерывает ли действие закона тяготения восходящий ток соков в растениях. Гексли тщетно силился понять, в чем соль этой шутки.

После того как была прочитана поэма, редактор «Спектейтора» Р. X. Хеттон доложил свою работу «Теория Герберта Спенсера о постепенном превращении утилитарной нравственности в интуитивную наследственным путем». В письме к Миллю Спенсер толковал нравственные наклонности как чисто утилитарные установления, которые постепенно превратились в привычки и инстинкты. Хеттон возражал, что нравственные привычки, высвобожденные из-под власти разума, скорей привели бы к вырождению нравственного чувства, нежели к его таинственному совершенствованию и развитию. Он утверждал также, что утилитарное обоснование исторически чаще следовало за возникновением этического представления, а не предшествовало ему. Удар был силен и рассчитан на то, чтобы расшевелить Спенсера и заполучить его в общество. Спенсер, надо сказать, не просто расшевелился, а даже взорвался, но только как бомба замедленного действия, дав Хеттону гневную отповедь на страницах журнала… по прошествии двух лет.

Когда ангелы света и демоны тьмы встречаются лицом к лицу, не обходится без того, чтобы на их крыльях нет-нет да и ерошились перья. Маннинг, например, по-видимому, даже растерялся, убедившись, что безбожники и в самом деле не верят в бога. «Это было жалостное зрелище, — писал один из очевидцев, — когда Маннинг с плохо скрытым изумлением сидел и слушал, как бездушно и невозмутимо отрицают то, что для него есть самоочевидная и вечная истина». Кто-то предложил избегать во время дебатов замечаний, задевающих нравственные воззрения членов общества. Наступила тишина, затем заговорил католик У. Дж. Уорд:

— Принимая это условие в качестве общего правила, я все же думаю, мы не можем требовать, чтобы люди христианского образа мыслей ничем не выдавали ужаса, который неизбежно вызовет у них распространение столь крайних взглядов, как те, что отстаивает мистер Гексли.

Снова воцарилась тишина, а затем, разумеется, выждав ровно столько, чтобы произвести не меньшее впечатление, чем Уорд, отозвался Гексли:

— Поскольку доктор Уорд уже высказался, я должен, в свою очередь, заметить, что мне будет трудно сдержать свои чувства по поводу умственного обнищания, каковое неминуемо наступит, ежели все станут исповедовать те взгляды, каких придерживается доктор Уорд.

На мгновение, дрожа и задыхаясь, общество повисло над пропастью, отчаянно цепляясь за остатки приличий, потом сделало усилие и выбралось на надежную почву. Стало ясно, что и в рукопашной не на живот, а на смерть придется соблюдать этикет. Первое время учтивость была натянутой, потом — сердечной, быть может, даже чересчур.

Впервые вступив в общение с живыми носителями ветхозаветных теологических и философских воззрений, Гексли столкнулся с неизведанным доселе, а впрочем, вполне в его вкусе затруднением. Всяк тут был какой-нибудь «ист» или «ит», только он один был ничто, белая ворона, «голь несчастная, которой нечем даже прикрыть свою наготу». И Гексли придумал словцо «агностик», которое быстро, вошло в употребление и очень пригодилось на то, чтобы облечь и его самого, и еще очень многих покровом надменного и на удивление добропорядочного неверия.

В первом же своем докладе Хеттон поставил вопрос, который обществу суждено было обсуждать до конца дней своих: можно ли постигнуть истину, не только чувствами, но и душой, не только опытом, но и интуицией? Заключена ли она не только в материи, но и в сознании? Вторым выступил физиолог Карпентер, который вслед за Пейли возвел на господа бога вину за соучастие в создании вселенной, подчиненной законам механики. В третьем докладе Гексли с помощью Юма, Канта и Уэтли[217] еще раз сокрушил миф о бессмертии души. В четвертом Уорд пытался поразить эмпиризм в самое сердце, доказывая, что память, на которой зиждется вся наука, есть свойство интуитивное и в повседневном опыте ей нечем подтвердить свою практическую надежность. Все, что тут говорилось, было умно, но оставляло, пожалуй, чувство легкого разочарования. Искр высекалось предостаточно, но это были всего лишь искры, а не пламя истины.

Если оставить в стороне столь жизненный вопрос, как корректность тона, то «обмен любезностями» между Уордом и Гексли определил линию последующих дискуссий. Из блистательных и сумбурных дебатов, происходивших на первых порах с истинно гомерическим размахом, Гексли и Уорд выдвинулись как сильнейшие бойцы двух враждующих сторон. Гексли, высокий, черноволосый, собранный, был подобен скорее словоохотливому мистику, чем ученому; Уорд, кругленький, розовый, жизнерадостный и тоже большой любитель поговорить, был как две капли воды похож на сельского дворянчика. И тот и другой отличались ясным умом и за словом в карман не лезли. Уорд, более склонный к диалектике, по своему складу тяготел к людям утонченным, конфузливым; изрядная широта взглядов и готовность к рискованным похождениям в сфере логики сочетались в нем с беспечной верой в непреложную истинность католичества и парадоксальной первозданностыо крайнего, трезво обоснованного консерватизма. Когда его спросили, как католическая доктрина предписывает поступать в каком-то частном случае, он ответил: «На этот счет существуют два взгляда, из которых я, как обычно, предпочитаю более фанатический».

Генри Сиджвик[218] писал: «…было такое ощущение, что он, подобно собеседнику из диалога Платона, целиком вверяет себя Логосу и готов следовать за ним к любым заключениям». Что же касается Гексли, он, по мнению Сиджвика, пожалуй, не знал себе равных в умении «мгновенно найти в ответ на любой довод наилучшее возражение, какое можно сделать с его позиций, и изложить его с предельной четкостью и точностью». Гексли запомнился ему также «как самый воинственный из всех ораторов, игравших ведущую роль в дебатах… хоть он всегда строго держался в рамках вежливости».

Со временем эти двое научились воевать с удивительной приязнью друг к другу, поднявшись над жестокой враждой и полным несходством взглядов до веселой и даже задушевной товарищеской близости. Глубокое убеждение в неправоте Уорда уживалось у Гексли с искренним уважением к его диалектике. Этот «философ-богослов был Дон-Кихотом», который умел подчас наносить весьма чувствительный вред ветряным мельницам агностицизма. «И как же легко все это ему давалось, — вспоминает Сиджвик, — каверзные вопросы, острые — чтобы не сказать, язвительные — ответы и потоки изощренных доказательств изливались… с таким непринужденным благодушием, словно все, что происходит, — просто милая шутка».

Не меньше доволен был своим новым противником и Уорд. Когда у них впервые наметились теплые отношения, он как-то после заседания отвел Гексли в сторону и очень доверительно заговорил:

— Мы теперь с вами на такой дружеской ноге, что с моей стороны дурно было бы оставить вас в неведении, и потому я желаю вам кое-что сообщить.

С тайным страхом, что надвигается очередная попытка спасения его души, Гексли просил его продолжать.

— Видите ли, у нас, католиков, считается, что, скажем, такой-то и такой-то (тут он назвал кое-кого из единомышленников, более шатких в своих воззрениях) неповинны в смертном грехе, им может проститься; с вами же дело обстоит иначе, и было бы нечестно, я полагаю, не сказать вам об этом.

У Гексли гора свалилась с плеч.

— Доктор Уорд, дорогой мой, — он горячо пожал католику руку, — только бы вас это не тяготило, а уж я как-нибудь.

Порой соблазны боя на короткой дистанции оказывались неодолимы. «Я не помню, чтобы в вечерние часы отец когда-нибудь отступил от своего привычного распорядка дня, — пишет Уилфред Уорд, — кроме одного случая, когда он заговорился с Гексли: раз шесть они провожали друг друга до дому, а простились наконец при первых петухах». Уорд заметил, что если от распрей с другими католиками он чувствует себя больным и разбитым, то споры со скептиками и атеистами лишь возвращают ему бодрость и силы. Он завел обыкновение приглашать к себе обедать Гексли с другими головорезами от метафизики. Впервые это случилось как раз в то время, когда Уорд, подчиняясь присущей ему неумолимой логике, задал жестокую трепку своему ученому другу, как ни противилась тому его добрая душа. Гексли, едва вошел к нему в дом, тотчас шагнул к окну и выглянул в сад. Уорд спросил, что он делает.

— Да вот гляжу, где там у вас в саду столб, доктор Уорд, — сожжение, я полагаю, назначено на после обеда?

Столь живописное ведение боя не могло не вносить известное разнообразие в жизнь прочих членов Общества, и все-таки предсказание Милля сбывалось. Общество было и слишком велико, и недостаточно заинтересовано в метафизике. Когда народу собиралось много, обсуждение сводилось к частностям и общим местам. Когда же приходили немногие, оно становилось напряженным и по-сократовски глубоким, и действительно — пусть ненадолго — плодотворным. Что ж, если образа мыслей дискуссии не изменили ни у кого, то саму мысль они будили у многих. Даже Гладстон, который, если верить Гексли, не имел понятия о том, что даже означает слово «метафизика», проникся, по слухам, таким интересом к далеким от политики проблемам, что со свойственным ему многословием прочел лекцию о бессмертии души одному либералу, нетерпеливо ожидавшему от него указаний в связи с угрозой раскола в партии.

В своих «Воспоминаниях о Метафизическом обществе» Р. X. Хеттон, объединявший в себе дар ценителя талантов и способность изображать драматические коллизии, сжато представил всю историю Общества на примере некоего идеального заседания. Перед схваткой метафизики садятся обедать. За столом Хеттон озирается по сторонам; Уорд тихонько посмеивается «над тем, как, распекая Стэнли за вольность воззрений, плутают в трех соснах ортодоксы-церковники»; Тиндаль своим «проникновенным ирландским баритоном» — и, может быть, с некоторым пренебрежением к скромности — разглагольствует по поводу «предложения ввести определенную „молитвенную норму“», а Гексли «мечет скептические молнии». Гексли «ко всякому вопросу, какой бы он ни счел достойным обсуждения, всегда подходил с точной меркой, но давал при этом почувствовать, что сухие и точные заповеди, коим он следует, далеко не исчерпывают истинных потребностей его богатой натуры».

Затем Уорд на правах председателя задал вопрос: как можно, исходя лишь из данных опыта, доказать единообразие природы и тем самым невозможность чудес, не исследуя в отдельности каждый исключительный случай? Последовало несколько шаблонное, однако глубокомысленное обсуждение, в ходе которого каждый садился на своего излюбленного конька и изрекал какую-нибудь обычную для себя банальность. Гексли на секунду оторвался от весьма выразительного наброска на листе бумаги и объявил, что ученые «слишком заняты своею продуктивной деятельностью», чтобы разбираться в каждом отдельном случае, аттестованном как чудо. Кроме того, погоня за чудесами грозит ученому дурной репутацией в научных кругах. Рёскин заметил, что нимало не удивился бы, если бы какой-нибудь новоявленный Иисус Навин вздумал остановить Солнце. Для него лично чудо в том, что Солнце вообще движется. Бейджот признался, что ребенком, возможно, и рассчитывал увидеть такие чудеса, как недвижные светила, однако «отрезвляющее воздействие» жизненного опыта ему этого более не позволяет. Засим адвокат Фицджеймс Стивен[219] «громовым басом, как бы физически подавляющим всех своею мощью», безапелляционно перечислил данные, на основании которых следует судить об истинности чуда. Архиепископ Маннинг, «взглянув на мистера Стивена с благосклонной улыбкой», поспешил уверить его, что на папском престоле при канонизации святых данные проверяют так тщательно, что даже он остался бы доволен. Затем архиепископ коснулся неоспоримой достоверности чудес, свершившихся в Лурде[220]. На что доктор Мартино, «блистая редкостным по безупречности произношением», выразил свое несогласие почти с каждым из присутствующих, особенно же с архиепископом Маннингом, чьи взгляды на единство природы, подобно взглядам святого Фомы, едва ли можно подтвердить священным писанием.

Благосклонные усмешки Маннинга, безупречное произношение Мартино, невидимый стихарь на плечах Гексли, безапелляционный нагловатый бас Фицджеймса Стивена — очень похоже, что господа метафизики действовали друг другу на нервы. Уверенный и поучающий Мартино определенно раздражал Сиджвика, а Сиджвик — Лесли Стивена, который после какого-то заседания вскричал: «Ни один человек не имеет права так уничтожать противника своим благородством!»

Мало-помалу Общество прониклось духом самокритики, иными словами, у каждого сложилось отчетливое представление о недостатках своего собрата. В 1873 году Маннинг предложил вниманию Общества свою работу «Диагноз и рецепт». По его мнению, члены «Метафизического общества» страдали хронической анархией, ведущей свое начало еще со времен Возрождения и Реформации. Смешение философских терминов и понятий привело к смешению идей, парализующему Общество. В качестве лекарства он предлагал большую строгость в логике и четкость в определениях, а главное — правильный выбор метода и терминологии. Короче говоря, он предписывал обществу схоластику святого Фомы. Диагноз был поставлен верно, да уж больно героические усилия предлагались для исцеления. Логики жаждали все, но очень немногие соглашались признать, что логика и святой Фома — одно и то же. Чтобы добиться большей четкости в определениях, был создан специальный комитет, однако он мало в чем преуспел и только способствовал тому, что в обществе распространился угрюмый инквизиторский душок.

Подстрекаемый нападками Уорда и собственным задиристым нравом, Гексли с годами все неуклонней утверждался в своем уничтожающем сарказме. Он не скупился на иронию уже в своем втором докладе «Есть ли душа у лягушки?» (1871 год). Не имеющую никаких надежд на вечное спасение амфибию, которой еще предстояло долгое мученичество во имя науки, он распял на препарационном столе, чтобы лишний раз распять бессмертие души на упрямых фактах физиологии. В последней же работе, доложенной Обществу, «Данные о чуде воскресения» (1876 год), он «в стиле маститого адвоката на крупном уголовном процессе» сделал попытку опровергнуть главный довод христианства в пользу сверхъестественного. В сравнении с безупречно отделанными его лекциями перед учеными и рабочими эти доклады всего лишь голые схемы. Он явно сберегал себя для таких дебатов, в которых не имел себе равных. В присутствии собратьев-знаменитостей художник в нем снова уступал место фехтовальщику на поле логики.

К концу 70-х годов в Обществе многое изменилось. В 1877 году умер Бейджот, после 1878 года на заседаниях перестал бывать Теннисон, захворал и не появлялся больше Уорд. А главное, в 1879 году сложил с себя секретарские обязанности Джеймс Ноулс, хладнокровный, бесстрашный распорядитель на манеже, где состязались в прыжках через горящий обруч титаны мысли. В пустоты, оставленные такими людьми, как Уорд, хлынул могучий бас Фицджеймса Стивена. Тяжеловесный здравый смысл, изрекаемый мощною глоткой, безжалостно сокрушал всепроникающей и всеистребляющей очевидностью неуловимо-замысловатые построения науки и религии. Глубоко убежденный, что человек погряз в пороках, Стивен обеими руками цеплялся за версию о существовании ада. Что касается рая, тут он проявлял куда меньше рвения. Дарвина он не только отрицал начисто, но и не понимал, зачем понадобилось его придумывать.

По словам Лесли Стивена, «Дарвин, на его взгляд, был человек большого ума, который зачем-то положил несметные труды на изучение повадок червяков и гадание о том, что произошло миллионы лет тому назад. Какая разница? Факты фактами — а кому от этого легче?» Вероятно, из-за Стивена всем стало неуютней в Обществе, в особенности тем, кто не вполне разумел, о чем идет речь.

По этой причине, как и по многим другим, «Метафизическое общество» все меньше походило на викторианский Олимп и все больше — на семинар профессионалов-философов. Разборчивых новичков оно не ошеломляло.

— Знатный клуб, ничего не скажешь, — так аттестовал его своей сестре Джон Морли, — сперва немножко оконфузились, угощая скверным обедом, а потом пришли к полному конфузу, увязнув в прескверной метафизике.

В один прекрасный ноябрьский вечер 1880 года председательствующий Мартино поднес зеркало к коченеющим устам дискуссионного клуба. С небывалым единодушием «Метафизическое общество» большинством голосов спокойно одобрило свою кончину.

Оно скончалось, как заявил потом Гексли, «от избытка любви». Вряд ли, однако, большая воинственность могла бы сама по себе привести к большему согласию. Ноулс, пожалуй, рассудил тоньше. По его мнению, смерть наступила тогда, когда все было уже говорено и переговорено. Проспорив десять лет, члены общества поняли наконец не друг друга, нет — они поняли всю безмерность своего коренного разногласия. Все они были слишком стары и слишком знамениты, чтобы познать тут что-то новое и тем более — чтобы нащупать точки соприкосновения меж христианской теологией и требованиями научной истины, меж верой в бога и верой в эволюционный процесс.

А между тем старые проблемы рядились в новое обличье. Пока ученые усердствовали, разъясняя, что догма плодит суеверия и ненависть, сама наука порождала новый догматизм и новый гедонизм[221]. Мало того, пока эмпирики старшего поколения оттачивали истину на оселке опыта, так что, в конце концов, от нее не оставалось ничего, кроме сухого и строгого вопросительного знака, эмпирики нового толка тем же способом взращивали из истины роскошный тропический лес, изобильный, многообразный, сверкающий яркими красками. Агностицизм и прагматизм[222] — это две стороны одной медали. Оба учения чужды догматизму, только для одного мерилом веры служат данные науки, а для другого — психологическая потребность. Уильям Джемс считал, что, если вера делает жизнь более насыщенной и созидательной, значит она истинна. Забавно, что век споров об основах основ завершился прагматизмом, но еще забавней, что прагматизмом начался век преследований за идеи.

Длительные пререкания с Уордом и прочими все-таки на время придали позиции Гексли видимость компромисса. В 1870 году он был приглашен в Кембридж на роль профессора Вельзевула для вдохновения местных членов «Христианской ассоциации молодых людей». Его лекция «О „Рассуждении“ Декарта» отчасти представляет собой попытку распространить эволюционную точку зрения на область идей. Историю мысли надлежит представлять себе не единой великой цепью или бесконечным развитием по прямой, а раскидистыми ветвями дерева. Идеи Декарта, как ни одного другого мыслителя, можно назвать стволом современной науки и философии. Он провозгласил «святость Сомнения», как первостепенного долга научной совести, и сам показал в этом смысле пример, стараясь отрешиться от всех и всяческих предвзятых взглядов. Полностью это ему не удалось, и все же в одном его заслуга бесспорна: он наметил путь для двух важнейших направлений современной философии. Его положение о том, что разум не способен познать ничего за своими собственными пределами, прямо подводит к идеализму Беркли и Канта. Другое его положение — что мысль, насколько можно судить, неизменно исходит от механизма, именуемого человеком, который в конечном счете сводится к материи и движению, — также прямо ведет к материализму Пристли[223] и Ламетри[224]. Обе эти системы, как считает автор, скорее дополняют, а не опровергают друг друга, «и философия дотоле не станет по-настоящему плодотворна, пока они не объединятся».

При всем том Гексли верит, что «рано или поздно мы найдем механический эквивалент сознания». Он мимоходом говорит, что человеческая машина способна «работать слаженно лишь в известных пределах», и тут же присовокупляет: «Торжественно заявляю: если бы некая могучая Сила согласилась наделить меня способностью всегда безошибочно мыслить и правильно поступать — при условии, что из меня сделают нечто вроде часового механизма и будут по утрам заводить в постели, — я немедленно согласился бы на такую сделку». В общем, богопослушные христиане из кембриджской Ассоциации могли бояться профессора Вельзевула с полным основанием. В яром пламени его проповеднической истовости рога и хвост с кисточкой выглядели очень прозрачной маскировкой, а носил он их в искреннем убеждении, что от них несравненно меньше вреда, чем от нимба и арфы.

Слову профессора Гексли жаждали внимать аудитории, куда более широкие, чем кембриджская «Христианская ассоциация». В 1870 году он собрал воедино наиболее известные из своих коротких работ, начиная с первых статей о «Происхождении» и кончая «Декартом», и издал их под заглавием «Светские проповеди, речи и рецензии». Это была первая его книга со времени «Места человека в природе», и как семь лет назад кляли ту, так ныне превозносили эту. Тут сказалась не только перемена в общественном мнении. «Светские проповеди», как явствует уже из названия, имели недвусмысленно нравоучительный уклон. Они были приняты одобрительно не только журналом «Вестминстер» — тот не жалел похвал и «нерушимому их здравомыслию», и «блеску литературного изложения», — но и такими более умеренными журналами, как «Современник», который, хотя и критиковал автора «Проповедей» за его толкование Декарта, признавал искренней, великодушной и дальновидной попытку примирить религию с наукой.

«Спектейтор» был, как обычно, более склонен к сомнениям. Гексли отрицает, что религия заслуживает доверия — более того, считает, что она даже не способствует добродетели, которую легче обрести, считая самоотречение, как, впрочем, и все остальное, «рабочей гипотезой». Но ведь не станешь «молиться гипотезе», возражал «Спектейтор». Если уж на то пошло, Гексли, сводя истину до столь малой вероятности, подрывает не только религию, но и сам рационализм. Когда разум не способен создать ничего, кроме рабочей гипотезы, многие люди начинают пренебрегать разумом.

Простым смертным бессонница приносит лишь неприятности да напрасную трату времени. Гексли она принесла доскональное знакомство с английской философией. Трудных авторов он одолевал как бы одной поступательной силой своего интеллекта. Когда Морли стал уговаривать его написать для серии «Люди науки в Англии» книгу о Юме, он обнаружил, что у него в голове эта работа уже выношена и созрела. Оставалось позаботиться о том, как ее преподнести, но с этим у него всегда было очень мало забот. В 1878 году он в начале лета нет-нет да и обращался к ней между делом, потом съездил отдохнуть в Пенменмос и единым духом, за полтора месяца, довел работу до конца.

«Юм» вышел как раз такою книгой, какую блистательно одаренный и образованный человек может написать за полтора месяца. Она отлично построена — сжатая, местами остроумная и живая. Она не только представляет Юма ясней, чем это делает сам Юм, но во многих существенных частностях улучшает и исправляет его. Впрочем, относительная новизна темы не пробудила в Гексли новых талантов. Он и раньше-то в своей лекции о Декарте в основном обошелся без Декарта, но то, что простительно для краткого сообщения, становится предосудительным, когда дело касается монографии в триста страниц. Для книги о Юме требовалась биография, а раз биография, стало быть, личность. Гексли же не выказывает большого интереса ни к тому, ни к другому. Его рассказ — сухая скороговорка. Он намекает, что Юм променял философию на историю из тщеславия. Он бегло отмечает внешнюю неловкость и внутреннюю собранность Юма во время его блистательного дебюта в Париже. Однако «богатство и успех редко бывают интересны», и автор без церемоний спешит препроводить Юма к одру смерти. Карлейль не пожалел бы ни страницы, ни целой книги, даже десятка книг, дабы показать своего героя живым. Гексли, который играючи справился с Юмом за шесть недель, едва ли даже задавался такою целью.

Но если о голове, в которой зародились идеи Юма, книга дает лишь поверхностное представление, то сами эти идеи представлены великолепно. Локк[225], отринув метафизические выдумки, слой за слоем счистил с философской мысли шелуху произвольных умозаключений. Юм обнажил самый костяк эмпиризма, сводя фактически все познание и мышление к чувственным восприятиям, к способности воспроизводить их и к их «ассоциированию» по сходству, а также по пространственно-временной смежности. Даже самые привычные нам и наиболее достоверные отвлеченные понятия, такие, как время, пространство, причина и следствие, по-видимому, не даны нам от рождения и возникают не интуитивно как продукт внезапного озарения, а благодаря ассоциации определенных единичных впечатлений. Мы никогда не можем знать наверное, насколько сформировавшиеся у нас представления соответствуют внешней действительности — пусть даже они служат нам надежными проводниками в последующем опыте. Эмпиризм не признает полной достоверности.

Но даже Юм не до конца эмпирик. Изредка он впадает в догматизм либо позитивный, как, например, когда он утверждает, что некоторые математические истины обладают силой необходимости и не зависят от чувственного опыта; либо негативный, когда он, скажем, утверждает, будто сознание не что иное, как совокупность впечатлений. Возможно, пишет Гексли, оно и вправду не что иное, как совокупность впечатлений, а возможно, представляет собой более высокую ступень единства, основанного не на столь механистическом принципе, как принцип ассоциации.

Довольно много места занимают у Гексли попытки упростить Юма и приблизить его к современности, показывая, допустим, что субъективный эмпиризм, который рассматривает сознание в категориях впечатлений, можно приравнять к эмпиризму объективному, рассматривающему поведение как продукт деятельности нервной системы. Юм и сам знал об этой возможности, но в отличие от Декарта пользовался ею лишь в тех случаях, когда пытался судить об интеллекте животных по их поведению. С тех же позиций он прослеживает эволюцию теологии под влиянием того, как все более расширяется познание и все изощренней становятся чувства. К таким предтечам натурализма XIX столетия Гексли подходит с восхищением.

Касаясь религии, Гексли весьма находчиво и строго обличает Юма в своих же собственных грехах. Эмпирическая недостоверность едва ли может служить решающим аргументом в спорах на теологические темы. Именно поэтому Юм зачастую так твердо настаивает на единообразии природы, пользуясь этим, с одной стороны, чтобы опровергнуть чудеса, а с другой — чтобы доказать существование разумного творца. Но в то же время мы знаем, что природа единообразна лишь в пределах наших наблюдений. Раз так, у нас не может быть уверенности ни в том, что чудеса идут вразрез с законами природы, ни в том, что лишь частично доступная разуму вселенная предполагает существование безгранично разумного творца.

Детерминизм Юма не вызывает у Гексли ничего, кроме одобрения. Юм определяет свободу воли как убеждение или впечатление, происходящее от осознания своего намерения и от ощущения, что это намерение выполнено. Он не отрицает, что люди могут осуществлять выбор и подчинять ему свои действия. Он просто подчеркивает, что всякий выбор включен в порядок вещей. Человек лишен свободы любить боль, он не может произвольно ассоциировать любое переживание с любым понятием. Концепция свободы воли ведет к нелепости. Учение же о необходимости вытекает из той вполне разумной точки зрения, что людьми всегда руководили одни и те же мотивы и причины. Гексли считает, что это учение не снимает, а, наоборот, увеличивает чувство нравственной ответственности. «Само понятие ответственности предполагает убеждение в необходимой связи определенных действий с определенными состояниями духа». Так, гнев, если он достаточно силен, толкает на соответствующий поступок.

Об этических воззрениях Юма Гексли судит здраво и разборчиво. Он снова хвалит его за эмпирический подход к предмету и показывает, как он выводит понятие, добра из полезности:

«Таким образом, то нравственное одобрение, с которым мы относимся к проявлениям справедливости или милосердия, зиждется на их пользе для общества, ибо сознание этой пользы — или, иначе говоря, того удовольствия, которое они доставляют другим, — пробуждает ответное чувство удовольствия в нас самих. Из подобной ассоциации нравственного одобрения или неодобрения со своими собственными поступками возникает сознание обязанности быть справедливым, то есть долг справедливости — именно это мы и называем совестью».

Он правильно замечает, что Юм слишком мало принимает в расчет реальную опасность искушений, а также трудности на пути добродетели.

В однотомник «Юм» входят также два самостоятельных исследования. «Епископ Беркли о метафизике ощущений» (1871 год) — еще один образчик безукоризненно ясного изложения философской системы. Предполагалось, что со временем из него вырастет новая книга для серии Морли, но на это у Гексли все не хватало то времени, то сил. Работа «Об ощущении и о единстве строения органов чувств» (1879 год), исследуя механизм эмоций, подводит итог спорам идеалистов с материалистами о содержании сознания и о непознаваемом внешнем мире. Какой бы орган чувств мы ни взяли, везде между представлением и его источником стоит ощущение. Каким образом источники порождают представления, остается пока загадкой. Серьезная философия способна открыть нам лишь одно: что мы, в сущности, ничего не знаем. И только наука способна открыть нам новые факты.

В 1894 году Гексли в предисловии к книге «Юм» вынес окончательное суждение о месте Юма и Беркли в истории. Оба являются преемниками Декарта. Первый довел до логического завершения Декартово сомнение; второй — его тезис о том, что мы можем с уверенностью говорить лишь о фактах сознания. Показательно, что Гексли упорно подчеркивает не столько картезианский рационализм, сколько картезианское сомнение. В известном смысле Юм был полным отрицанием Декарта. Декарт, взяв за образец геометрию, настаивал, что истинные идеи должны быть логически связаны. Он никогда не сомневался в том, что истина рациональна, ибо никогда не сомневался, что рациональна реальность. Без логики нет познания. Юм же утверждал, что способность мыслить — это просто форма ассоциативной деятельности, применяемая для упорядочения опыта. А сама по себе реальность, возможно, логична лишь внешне и не до конца. Декарт пытается объяснить все при помощи математики. Юм объясняет почти все, кроме математики. Может быть, Гексли так восхищался обоими, что не мог представить их себе очень непохожими и друг на друга, и на себя самого. Один из них помогал утолять его жажду ясности, другой — его пуританскую потребность отказывать себе в такой роскоши, как определенность.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

ВЫСШЕЕ ОБЩЕСТВО

ВЫСШЕЕ ОБЩЕСТВО Моя жена была старшая из трех сестер: средняя сестра Милка и младшая сестра Галка. Все они, как полагается, повыходили замуж и разлетелись в разные стороны. Милка и Галка - это мои, как говорится, свояченицы, мои как бы сродственницы. Таких полагается иметь в

Общество

Общество Кочевники составляли заметную часть населения. С началом сельджукских набегов землепашцы мало-помалу уступали свои позиции скотоводам, и часть оседлого люда возвратилась к пастушеской жизни. Кто они были, эти номады? Отюреченные монголы и тюрки Трансоксианы,

Общество, общество...

Общество, общество... Прежде чем перейти к разговору о непосредственном противостоянии Зимнего дворца и революционеров, попытаемся подвести некоторые общие итоги преобразований 1860-х годов. Тем более что именно этим занялись и современники событий в начале следующего

ОБЩЕСТВО И ГОСУДАРСТВО

ОБЩЕСТВО И ГОСУДАРСТВО МОРАЛЬДесять заповедей. Как было, так и есть.ВРЕМЯТо, чего не хватает. Многим людям, в том числе и мне. То, что нельзя повернуть вспять, к сожалению, а может быть, и к счастью.ЛИЧНОСТЬ ВО ВРЕМЕНИЛичность во времени меняется, но рано или поздно

«Новое общество»

«Новое общество» Вопрос о том, какую роль должны играть деньги в жизни Города, в течение всего первого периода правления Нерона поднимался с частотой и настойчивостью, которые невозможно объяснить простой случайностью. Рим с очень давних времен превратился в город,

Гражданское общество

Гражданское общество Гражданское общество в России всегда было слабым. С укреплением самодержавия, еще при Иване III, оно стало “растворяться" в репрессивном аппарате. Петр I сделал невозможным его развитие. Зачатки “дворянского общества" стали формироваться при

7. Общество.

7. Общество. Общество людей родилось из стаи. Этологи так описали этику стаи. Каждый отдельно добывает пищу, ни с кем кроме детёнышей не делится, и в меру силы, склонен отбирать её у других. Существуют разные модели брачных отношений, но гоминиды полигамны, борьба за

Общество

Общество Один известный футболист, учась в школе тренеров, вытащил на экзамене билет с вопросом об общественных формациях и ничего не смог сказать по этому поводу.Преподавательница задала несколько наводящих вопросов и наконец спросила напрямик:— Ну в каком обществе

Художник и общество

Художник и общество «Художник и общество»! Всем ли ясно, спрашиваю я себя, в какое щекотливое положение ставит меня эта тема? Полагаю, что это ясно даже тем, кто делает при этом невинное лицо. А почему бы уж сразу не назвать эту тему «Художник и политика»? Ведь за словом

3.5. Наука и общество

3.5. Наука и общество В Советской России первых десятилетий обществоведы внимательно следили за процессами, происходящими в естествознании. Для этого были причины. В естественных науках, достижения которых воплощаются в новой технике, видели важнейшее средство

Высшее общество

Высшее общество Последние два фильма с участием Грейс были очень изысканны: «Лебедь», рассказывающий о принцессе, и музыкальная комедия «Высшее общество» (обе картины были сняты в 1956 году). Это была вполне подходящая Грейс, учитывая ее прошлый опыт, музыкальная версия

«Высшее общество»

«Высшее общество» СИТУАЦИЯ.Это классический сценарий любовного треугольника или, в данном случае, квадрата: что делать девушке, когда по пятам за ней ходит не один, не двое, а трое мужчин, которые находят ее «потрясающей»? В одной из своих самых веселых и игривых

«Высшее общество»

«Высшее общество» Маргало Гиллмор играет миссис Сет Лорд и мать Грейс в ее последнем фильме, сумасбродном мюзикле «Высшее общество». Это другой пример того, как родители дурно поступают со своими детьми. На этот раз Трейси, персонаж Грейс, соглашается, чтобы репортеры из

«Водяное общество»

«Водяное общество» В то время съезды на Кавказские воды были многочисленны, со всех концов России. Как отмечали современники, кого, бывало, не встретишь на Водах! Какая смесь одежд, лиц, состояний! Со всех концов огромной России собираются больные к источникам в надежде –