Глава 3. Голос

Глава 3. Голос

Дальше говорить с Котей я не мог, потому что десять минут такого разговора требовали десятки суток обдумывания. Первое инстинктивное движение сочувствия, понимания и прощения быстро прошло, и я, холодно посматривая на согнутую фигуру бывшего товарища, думал: «Кто он? Сумасшедший или провокатор?»

Котя Юревич был сыном старого моряка, который при белых вынужден был выехать из Одессы в Варну в составе судовой команды и прихватил в рейс с собой сына, окончившего тогда гимназию. Ему угрожала мобилизация и отправка к Врангелю в Крым. В это время белые бежали из Одессы в Турцию, и судно домой не вернулось. Вскоре в Константинополе отец умер, и Котя остался один. Мы вместе учились там в выпускном классе колледжа для европейцев-христиан, вместе были посланы Ближневосточной благотворительной организацией в Чехословакию, вместе как не участвовавшие в белом движении попросили разрешения вернуться домой и в разное время возвратились на родину. Котя с отличием окончил институт в Брно, как отличник получил приглашение работать на крупнейшем в Чехословакии машиностроительном заводе Шкода и принять чешское гражданство, но он с гордостью отверг это предложение. Чехи рассказывали ему об арестах всех возвращающихся. «Вы кончите плохо!» — предупреждали они. Но Котя не верил. Он приехал в Москву и после нескольких лет работы на номерном заводе был арестован. Я окончил в Праге юридический факультет, затем в Швейцарии — медицинский, долго работал в нашей разведке, исколесил множество стран и наконец тоже вернулся домой. Теперь судьба свела нас вместе на нарах Бутырской тюрьмы.

Часов в двенадцать дня форточка открылась, и дежурный крикнул:

— Приготовиться к прогулке!

Все вскочили и начали торопливо одеваться.

— Кстати, Котя, что это за машина работает на дворе?

— Какая машина?

— Да вот, слышишь: р-р-р, р-р-р, р-р-р!

— Ах, это… Сейчас узнаешь.

По бесконечным коридорам, лестницам и переходам мы вышли в один из небольших мощеных дворов, с трех сторон окруженных стеной высотой в двухэтажный дом, а с четвертой стороны стеной, примыкавшей к тюрьме и глядевшей вниз слепыми глазами.

— Эти козырьки на окна поставил Ежов, при Дзержинском их не было, — шепотом сказал мне мой сосед по шеренге. — Чтоб не сигналили друг другу, да и поскучнее стало сидеть. Все изощряются, прохвосты!

Посреди дворика стояла скамья, и несколько человек добрели до нее и плюхнулись, еле живые от слабости. Остальные выстроились по четыре и пошли вкруговую, невероятно громко отбивая шаг. Высокие стены подхватили и усилили этот звук, и он стал громоподобным. «Р-р-р, р-р-р, р-р-р» отбивали мы тверже прусской гвардии, и я сразу догадался, что за «машины» работали в этих двориках.

— Выводят на пятнадцать-двадцать минут в сутки, днем или ночью по очереди камер. Часто лишают прогулки из-за придуманных ими же самими нарушений порядка. Это тяжелое наказание. Удар по нашему здоровью.

— А отказаться от прогулки можно?

— Что вы? Это единственная возможность глотнуть чистого воздуха! Дышите часто и глубоко, как насос!

— Эй, там, — разговорчики! В карцер захотелось?

Мы смолкли. Какая чудесная штука — воздух, обыкновенный воздух! А небо! А галки! Опьяненный громом шагов, благовонием пыльного воздуха, радужным сверканием клочка серенького неба, я яростно отстукивал шаг и изо всех сил работал грудью.

«Вот она, проверка жизни! Оказывается, и уличный воздух может быть ароматным, и обрывок тусклого неба сиять, и галки кричать музыкальнее соловья. Подлец! — говорил я самому себе. — Ты начинаешь ценить жизнь с первого дня расставания с нею! Подлец и ротозей! А Котя — сумасшедший. Или просто дрянь-человек. Трус! Я другое дело. А впрочем… Уж не псих ли он? Гм… да нет, что за чепуха! У нас пыток не бывает! Конечно, он просто клеветник!»

Миски с супом и кашей сначала были выставлены на стол, потом все разобрали их в должном порядке. Ели сидя на скамейках и нарах. Коте и соседям я предложил свои домашние продукты. Желтые или землисто-серые оборванцы обладали завидным аппетитом — никто не отставил своей миски, все были выскоблены ложками до последней капельки. «Странно! — думал я. — Все переживают такие нравственные муки, переносят такое нервное напряжение — и все же едят с примерным аппетитом. Очень странно!» Я удивлялся и все же сам с усердием, которого у меня никогда не бывало дома, выскреб свою миску и до мельчайшей крошки съел хлеб.

После обеда появились книги, и началось чтение. Многие прилегли с папироской. Остальные разбились на кучки коротать время тихой беседой.

— Видишь, Дима, там в середине ряда сидит на нарах, спиной прислонившись к стенке, пожилой человек, рыжий, длинноносый, с папиросой? Видишь, как он поглядывает по сторонам?

— Ну, вижу? Кто это?

— По дореволюционной терминологии это — наседка, а по советской — стукач. Доносчик. Сидит давно, его перебрасывают из камеры в камеру. Если кто-нибудь скажет лишнее, то он вечером обязательно проберется к дверям и сам попросит вызвать к следователю. Из-за него двое уже сидели в карцере. Им это зачтется и на суде. Будь осторожен. Можешь сам ухудшить свое положение!

— Так нужно поскорее избавиться от него! Провокатора надо самого спровоцировать.

— Зачем? Этого мы знаем и легко бережемся. Пришлют другого — будет хуже, пока не выяснится, кто среди нас новый стукач. Стукач в камере — необходимое зло, как параша.

«Рассуждает Котя логично, но в глазах что-то есть… Какие-то мутные… Мертвые… Да, он свихнулся».

Отужинали с тем же аппетитом, коллективно доели принесенную мною из дома еду, выпили сладкий чай с хлебом, выкурили по папироске. Настроение у всех было, как мне показалось, хорошее, оживленное: еще один день кончился.

Когда все уселись на нарах, Котя вдруг неожиданно улыбнулся, подмигнул мне, негромко ударил в ладоши и сказал всем притихшим сокамерникам:

— Товарищи, внимание! Садитесь по местам, соблюдайте тишину! Слушайте! Среди нас находится человек, объехавший весь мир. Это наш сегодняшний новорожденный. Попросим его рассказать какую-нибудь необыкновенную историю, да подлиннее, так, чтобы каждый вечер у нас было развлечение! Согласны?

— Согласны! — приглушенно загудели с нар.

Мне это показалось приятным: не нужно было думать о том, что рассказал мне Котя. Своего рода отсрочка. «Что ж… Времени у меня теперь хватит. А Котя все-таки сумасшедший! И его рассказ — бред. У нас такого не бывает. Здесь не фашизм!»

— Начинай, Дима!

— Но что именно?

— Что-нибудь из своих приключений!

— Ты застал меня врасплох!

— Тем лучше. Импровизируй! Садись на нары в середине камеры и негромким голосом начинай!

Все это мне показалось необыкновенным, романтическим, сказочным. А почему бы и нет?! Ведь я по роду своей работы должен быстро соображать и хорошо приспосабливаться к обстоятельствам: «Вот тебе и еще одна проверка, чего ты стоишь! Ну!»

Несколько секунд я обдумывал темы. Потом вспомнил одну старую историю, всегда вызывавшую во мне сожаление и злобу. Именно поэтому она вспомнилась раньше многих других.

— Товарищи, — несколько торжественно начал я. — Сейчас я вам расскажу о моей работе за границей. Дело касается игры человека со своей смертью. Называется эта вещь «Залог бессмертия».

В ответ одобрительное гудение.

— Здорово! Давайте, не тяните!

— Но прежде чем начну говорить, я прочту две строфы из одного стихотворения Пушкина. В нем изложена идея моего рассказа.

Я уселся поудобнее, скрестил ноги калачиком, сделал паузу и, театрально выбросив руку вперед и вверх, начал: Есть упоение в бою,

И бездны мрачной на краю,

И в разъяренном океане,

Средь грозных волн и бурной тьмы,

И в аравийском урагане,

И в дуновении Чумы.

Все, все, что гибелью грозит,

Для сердца смертного таит

Неизъяснимы наслажденья —

Бессмертья, может быть, залог!

И счастлив тот, кто средь волненья

Их обретать и ведать мог.

Итак, — да здравствует, Чума!

Я обвел взором сокамерников и почувствовал, что они меня напряженно слушают и уже ощутили близкий нам, заключенным, смысл стихов. Опять сделал эффектную паузу. Потом медленно опустил руку, вобрал в грудь воздух, придал лицу таинственное выражение и только было приготовился трагическим шепотом произнести первую фразу: «В тот вечер над Лондоном повис черно-желтый туман», как форточка в дверях шумно откинулась, надзиратель просунул в скворечницу широкое косоглазое лицо и прошипел:

— Ты, которая говорила, давая сюда! Ну!

Я не спеша подошел к двери, ожидая какого-то нелепого, может быть, смешного вопроса. Но надзиратель приоткрыл дверь, сильной рукой ухватил меня за борта пиджака, мгновенно вытащил в коридор. Дал знак другим надзирателям, чтобы они приглядывали за его камерой, и толкнул меня вперед. Через минуту мы стояли перед начальником коридора или этажа, пожилым командиром с усталым лицом и воспаленными глазами.

— Товарич начальник, она говорила товаричам Сталинам чума.

Начальник потер виски и сделал болезненную гримасу.

Вынул из маленького пакетика с надписью «пирамидон» таблетку, запил ее водой и вдруг вздрогнул и откинулся на стуле.

— А? Как ты сказал?

Надзиратель повторил.

— Это — недоразумение! — взволнованно улыбаясь, разъяснил я. — Я только процитировал две строфы из «Пира во время чумы» и слегка переиначил последнюю строку.

Начальник нахмурился.

— А при чем здесь чума? У нас нет никакой чумы! Что вы сравниваете? Это антисоветская агитация? А?

— Она сказала товаричам Сталинам — чума! — ввернул надзиратель.

Начальник откачнулся на стуле и выпучил на меня глаза.

— Это Пушкин написал: «Итак, хвала тебе, Чума!», а не я! — повернулся я к низкорослому человеку с косыми глазами. — Поймите Пушкин! Александр Сергеевич! Слышали, товарищ надзиратель?

Надзиратель оскалил на меня зубы:

— Серым волкам тебе товарич!

— Правильно. Арестованным не положено обращаться к охране со словом товарищ, — строго поддержал надзирателя начальник. — Объясните, в чем дело.

Я повторил объяснение. Начальник перегнулся ко мне через стол:

— А кому же еще советский человек кричит «да здравствует»? Только Сталину! Раз «да здравствует» — значит, ему. Чуме мы «да здравствует» не кричим. Каждому понятно, что вы товарища Сталина приравняли к чуме. За это к стенке поставить мало!

Путаясь в словах, я еще раз объяснил дело и с выражением прочел злополучные строфы. Начальник опять потер себе виски. Нажал кнопку. Вошел разводящий.

— Ты, дежурный, иди на свое место. — Когда надзиратель вышел, начальник спросил: — Сколько сидите?

— Вторые сутки.

— Видно. Хотите выбраться отсюда живым, будьте осторожны. Я вас посажу в конверт до утра за шум в камере.

— Да, но…

— Если дам ход заявлению дежурного, то вам придется плохо. Молчите и обдумайте мои слова.

Разводящий отвел меня в конверт, довольно просторное помещение, обложенное белым кафелем и с деревянным сиденьем, привинченным к полу. Когда дверь захлопнулась, я с облегчением вздохнул: нет, это не недоразумение. Я получил крайне мне необходимую передышку. Возможность побыть одному. Отдохнуть от сумасшедшего потока впечатлений. Надо вспомнить свое недавнее прошлое, осознать текущее положение: иначе не поймешь перспективу.

В Торговой палате я проработал более полугода и за это время перевыполнил годовой план примерно в десять раз. Здесь все в порядке.

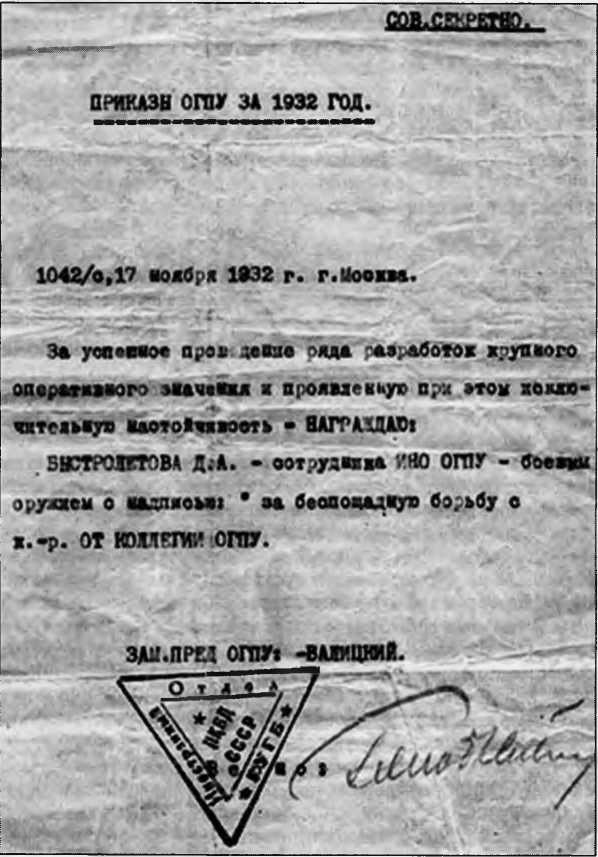

До этого почти тринадцать лет проработал за границей в И НО ГУГБ НКВД. Работал, быстро повышаясь, в смысле серьезности получаемых заданий. Я был привлечен к работе в ИНО из аппарата торгпредства в Праге, в последствии, инсценировав отъезд в Москву, перешел на нелегальное положение, и проживал в разных странах, по разным паспортам — стал профессиональным разведчиком. Вступать в партию, находясь за рубежом, я не хотел, а оформляться в кадрах ГУГБ — тем более: я готовил рукописи для научных и литературно-художественных книг, которые могли быть изданы дома, в Москве, а также готовил свои графические работы для выставки. В последний приезд стал членом Союза советских художников. Знание двадцати с лишним иностранных языков, располагающая наружность и наличие такта сделали из меня хорошего разведчика. Однако сам я эту работу считал временной и горячо мечтал лишь о Москве, как чеховские три сестры, но только более разумно и с большим основанием. Попутно окончил два факультета, побывал во многих странах, столкнулся с множеством людей. «За выполнение задания большого оперативного значения» был награжден, а позднее добровольно остался один в стране, где провалился наш очень важный агент и откуда были убраны все другие члены нашей подпольной группы. И это испытание завершилось удачно. Мне был обещан вызов в Москву, награждение орденом, уход с работы и вольная волюшка — живи дома и занимайся чем хочешь! Я привез готовые материалы для двух книг и пятьдесят картин, в основном из Африки. Но Родина остается Родиной, и тяжелое время требует личных жертв. Мне напомнили, что на данном мне почетном боевом оружии не напрасно выгравирована надпись: «За бесстрашие и беспощадность».

Я получил задание — под видом голландца выехать с женой в Нидерландскую Индию, купить там плантацию и вступить в голландскую профашистскую партию, затем перебраться в Южную Америку и вступить там в местную организацию гитлеровской партии, а затем, как фанатичный последователь фюрера, явиться в Европу, где на случай войны с Германией меня свяжут с очень важным источником в генштабе вермахта. В моем присутствии доклад об этом назначении сделал Н.И.Ежову начальник ИНО А.А.Слуцкий, которого мы все по-товарищески называли Абрамом. Ежов внимательно выслушал, взял синий карандаш, размашисто написал на первой странице доклада: «Утверждаю. Ежов», потом сказал мне:

— Мы даем вам наш лучший источник. Цените это. Вы зачисляетесь в кадры с присвоением воинского звания старшего лейтенанта госбезопасности. Подавайте заявление о приеме в партию: оно будет принято. О матери не думайте — мы во всем ей поможем. Спокойно поезжайте за границу. Помните: Сталин и Родина вас не забудут. Ни пуха ни пера!

Обнял, три раза поцеловал в губы и щеки. Я вышел взволнованный и воодушевленный.

Потом начались повальные аресты. При таинственных обстоятельствах скоропостижно скончался начальник ИНО Слуцкий. Арестовали полковника Гурского, начальника отделения, к которому я был приписан. Были арестованы два моих зарубежных начальника — генералы Базаров и Малли. Арестовали вызванных из-за рубежа подпольщиков. Одного за другим из наших рядов выхватывали самых лучших, талантливых и храбрых. Пришла моя очередь. Я стал ждать. И, наконец, дождался.

Теперь, сидя ночью в конверте Бутырской тюрьмы из-за «неосторожных слов Александра Сергеевича и его антисоветского намека», я тщательно перебрал множество фактов, составляющих годы моей работы в ИНО. И сказал себе:

— Славные факты! С этой стороны я тоже могу быть спокоен: прошлое у меня в порядке! Тогда в чем же дело?

Очевидно, только в проверке. Поговорят со мной, соберут данные мною сведения, имена людей, адреса и даты, все проверят, — что, очевидно, займет месяца два, — и отпустят. Я заживу лучше прежнего, без волнения, без тревоги, как надлежит всякому проверенному советскому человеку. У нас не арестовывают напрасно. Я не виновен, это ясно. А вот Котя мог быть замешан в какой-нибудь пустяк… У него брат бывший офицер, служил у белых. Подозрительно, а? Как это я раньше не обратил внимания? Шляпа! А террор? При мысли об оружии я содрогнулся. На меня уже есть первое показание! Что-то тупо заныло — сначала в сердце, потом прошло вниз до пяток. Ноги окаменели. Я сидел без мыслей, без чувств и до утра смотрел перед собой в одну точку. Дом и тюрьма, Пушкин и Котя, оружие и пир во время чумы — все исчезло!

На меня есть показание!!!

А утром меня отвели в камеру, и, выпив кружку горячего сладкого фруктового чая и закусив его ломтем хлеба, я успокоился. Рассказ Коти — бред, или он — провокатор. Передвинуться от него подальше в другой конец камеры… Нет, остаться, но зная, что он связан со следователями, говорить ему только то, что надо мне. Нет, проще ничего не говорить… Или еще лучше — проводить линию, намеченную в конверте ночью: держаться спокойно и разведать все доскональней. Я сижу в тюрьме второй день, а впереди — многие недели тщательной проверки, бесед с начальством, свидания с женой и матерью, может быть, — привлечение их и других людей в качестве свидетелей… Я подниму документы… Я все переверну вверх ногами! И сброшу с себя эти подозрения: пусть Котя и другие больные или замаранные люди борются за себя сами, а я возвращусь домой. Вот уж где-где, а в Бутырках мне не жить! Только бы скорей вызов к следователю! «Через следствие — обратно в семью» — вот мой девиз!

Начался третий день заключения. Отбарабанили прогулку. Потом мылись в недурной бане: воды было много, времени — тоже: наше платье и носильные вещи из мешков были на сорок минут сданы в дезинсекционные камеры для обработки сухим жаром. Свою пару белья и носовые платки я выстирал и успел просушить в специальной сушилке. По возвращении в камеру начальник открыл дверь и сообщил, что камера лишается на три дня прогулки за то, что кто-то пальцем написал на покрытой испариной кафельной стене слово «Ленин». Когда дверь захлопнулась, начался сдержанный шум:

— Какая это сволочь спровоцировала?

— А может, ничего и не было? Выдумывают, чтобы найти причину лишить людей воздуха! Мерзавцы!

Все это мне показалось удивительно новым: и то, что за партийный псевдоним основателя Коммунистической партии и Советского государства нас наказывают, и то, что обыкновенный уличный воздух в Москве может стать роскошью. Я чувствовал, как предо мной медленно раскрывается новый страшный мир. Кстати: называть тюремных начальников и надзирателей мерзавцами не следует. Они — советские люди, военнослужащие, выполняющие приказ, и только. Мои товарищи. До конца проверки я должен не поддаваться чувству раздражения и не опускаться до антисоветских выпадов! Позднее будет очень стыдно!

Однако времени терять было нельзя. Я начал прощупывать Котю еще в бане.

— Вот я все удивляюсь, Котя, как у следователей все продумано: здесь, в моечном зале, кафель приятного песочного цвета, а в Лефортовской тюрьме, в камере для психических пыток, кафель черный: это чтобы усилить давление на психику? Верно?

Мы как раз стирали кальсоны. Котя очень спешил и не думая быстро ответил:

— Нет, там плитки были белые. Как в операционной!

«Верно. Помнит. Не сбивается», — отметил я. Позднее, за обедом, нарочно принял удрученный вид.

— Ты что так задумался, Дима?

— Да все мысленно пережевываю твой рассказ. Но почему, Котя, они допрашивали только брата твоей жены? И забыли про остальных? Чем ты это объясняешь?

— Ты сам все забыл: я тебе сказал, что приводили на допрос и других членов нашего Брноненского отделения Союза советских студентов. Васькова, например. Помнишь его? В Константинополе мы его дразнили Вася-дуб? На даче после окончания колледжа он у нас был завхозом и потихоньку съел несколько банок сгущенного молока?

— Чернобровый? С грубым голосом?

— Он самый. Настоящий дуб. Были и другие, но их фамилий ты не знаешь.

«Помнит. Ничего не путает».

За ужином Котя вдруг наклонился к моему уху:

— Когда начались голоса, я прежде всего подумал, что это галлюцинация: ведь я прошел длинный ряд избиений, знал, что где-то по такому же пути идет и жена, из зачитанных мне показаний понимал, что арестованы по списку все возвратившиеся в Союз члены нашей студенческой организации и что всех их бьют, чтобы получить вынуждаемые показания друг на друга. Оснований для психоза было достаточно. И вот я осторожно, чтобы не заметил надзиратель, разорвал носовой платок на узенькие ленточки, смочил их слюной и заткнул уши во время женского плача и стонов. И сразу же голос исчез. Выну затычки — голос есть, засуну в уши — тишина! Значит, голос существовал в действительности, это было объективное физическое явление, а не продукт нервного расстройства. А о допросах мужчин за стеной сомневаться не приходилось: я слышал хлопанье дверью, звук отодвигаемого стула, покашливание и прочие мелкие, но характерные признаки действительности.

Котя даже перестал хлебать суп. Наморщил лоб.

— Ты понимаешь, Дима, нашлись косвенные объективные доказательства реальности звуков: беспрерывность слежки через глазок во время сеанса психического воздействия и переход к заглядыванию с обычными промежутками, как только сеанс кончался. И еще: они очень следили за моими ушами. Вынимали затычки из ушей с криком и бранью. Осматривали слуховой проход перед сеансом. Ясно, Дима, что они защищали этим объективное явление. Если бы звуки рождались в моей голове, то я не стал бы затыкать уши, а они не боролись бы против этого. Понял?

«Он прав. Звуки были», — решил я и спросил:

— Но точно ли ты узнал тембр голоса жены, ее брата, Васи-дуба и других?

— Женский голос звучал издалека, был молодым. Вот и все. Голос называл меня по имени. Но то, что он принадлежал именно моей жене, я не был уверен. Также не уверен я в отношении мужских голосов, хотя голос «следователя» называл знакомые мне фамилии. Я тебе скажу больше, Дима: женский голос называл меня Костей, хотя жена и друзья всегда звали меня Котей, без «с». Котя это редкое сокращение имени, Костя — обычное. И я думаю, что все от начала до конца было подделкой: плакала и просила признаться дежурная чекистка, позабывшая спросить у жены, как она называла меня. Получилась неряшливая и топорная работа. А сцены допроса мужчин разыгрывались двумя следователями. Но я находился в таком потрясенном состоянии, так был измотан бессонными ночами, голодом и избиениями, что эти голоса доводили меня до исступления, независимо от моих сомнений! Кулаки я выдержал, а вот голоса оказались сильнее!

А тем временем я пристально рассматривал Котю. Он бессильно горбился, голова и руки тряслись, лицо казалось землисто-желтым… Он производил впечатление тяжело больного. Конечно, Котя, прежде всего, жертва. Но только ли жертва?

Говорят, что арестованных по одному делу никогда не сажают в одну камеру, и наша встреча в Бутырках — образец их неточной и нечистой работы. Чепуха! Я разгадал все до конца.

Котя — провокатор! Меня подсадили к нему специально для предварительной обработки. По договоренности. Он даже не кривит душой и не склоняет меня к чему-то преступному: это провокатор особого рода, советский сексот — он просто помогает моему будущему следователю. Разбивает мою волю к сопротивлению.

Котя — это голос. Да, да! Он выполняет функцию того фальшивого голоса жены, и я попал на допрос к следователю, даже физически не выйдя из камеры!

Ах, вот как!

С ненавистью глядел я теперь на скорбное лицо Коти. Однако, приятель, ты не на того нарвался! Ты еле жив, а я полон сил и желания бороться: силы у нас не равны! Я не буду удирать от тебя на другой конец камеры: останусь здесь, и посмотрим, — кто кого.

— Ну, Котя, ужин кончен. Пора начинать прерванный вчера рассказ!

— А ты не боишься, что…

— Я ничего не боюсь. Усаживай нашу братию!

Я бодро откашлялся, сделал глоток сладкого кипятка и негромко начал:

— Сегодня, товарищи, я опять поведу рассказ об одном из своих приключений за рубежом. Вчера он был прерван по вине Александра Сергеевича, сегодня я учту урок, но все-таки расскажу, что хотел.

Воцарилась тишина. Глядя в пространство поверх стриженых голов и серо-желтых лиц, я вспомнил былое, уже ставшее фантастической нереальностью, и медленно-медленно начал:

Подтяжки, розовые и голубые… Пестренькие носки… Что это? Ах, да — витрина…

Бессмысленно и бездумно смотрю, ноги парализованы, руки дрожат.

Провал… Конец… Вот она, долгожданная гибель!

Когда мы расстались в парке, и я направился к выходу, помню, как из-под фонаря навстречу качнулась длинная фигура в низко надвинутой шляпе. И заглянула в лицо. Занятый своими мыслями, я не обратил на это внимания, но при выходе обернулся — сзади опять она, несомненно она — длинная фигура в низко надвинутой шляпе.

Неужели все кончено? Город, улицы, люди — они останутся завтра и через год и всегда, а вот я — погиб… Вычеркнут из жизни… Живой труп… Что-то противно дрожит и сжимается в желудке. Даже тошнит немного! Не увижу товарищей больше! В карманах адресов и фамилий нет, — я проверил перед свиданием в парке. Москвы тоже не увижу… Один! Впереди только коротенький путь безнадежного сопротивления и одинокая смерть на рассвете в каменном мешке маленького дворика. «Пусть ему наденут на шею веревку, пока он не будет мертв, мертв, мертв».

Я невольно ощупал шею, но пока ее украшал белый галстук безукоризненного вечернего костюма — предполагался деловой и очень ответственный ужин. Фрак… Умираю в шутовском наряде! А между прочим, лакированные туфли куплены в Париже и на них фабричное клеймо! Эх, проклятье! Узнают, что я прибыл из Франции — вот и возможное начало нити, по которой опытная рука размотает клубок! Но ведь такие же туфли можно купить и здесь! А все-таки… Эх… «Точно труп, наблюдаю бесстыдные тени в раздражающем блеске курящихся свеч…» «Точно труп, наблюдаю»… «Точно труп»… «Труп»… «Тр»… Откуда это? Из Брюсова? Привязался в такой момент! Нашел время… Нет, никого не увижу! «Точно труп»…

И снова медленно плыву вперед в тяжелых волнах черножелтого тумана. У полицейских на груди горят фонари… Вот брошенные автомобили… Уличный транспорт дезорганизован, редкие прохожие жмутся к стенам. И среди них парализованный ужасом — я.

Но усилием воли заставляю себя действовать. Нужно проверить, убедиться: может быть, ничего и нет? Наверное даже, что ничего нет! Ошибка! Нервы!

Роняю на быстром ходу платок, оборачиваюсь, чтобы поднять его, и вижу, как две фигуры тоже замедляют шаг: высокий, худой — в шляпе и маленький, плотный — в котелке. Красная бульдожья морда — ее не было в парке. Теперь их двое.

Я пойман.

Страшная правда грубо наступает, Надежда, последняя из богинь, нас покидающих, мужественно обороняется. Нет, не все потеряно! Первое — не теряться, второе — немедленно начать ответные действия. Что мне нужно делать? Не показывать шпикам, что наблюдение замечено, энергично стряхнуть его, замести следы. Словом, бороться и еще раз бороться. «Точно труп»… К черту Брюсова! К черту труп! Я не умер и, покуда жив, до последнего дыхания останусь бойцом великой армии, неудержимо и победно рвущейся вперед!

То, что меня не арестовали на месте свидания, показывает только на опытность этой пары, — долговязого и маленького, и на большое значение, придаваемое мне и моей деятельности. Выходит, что, по их мнению, арест в парке отрезал бы от наблюдения всю мою организацию, дал бы мне возможность или выкручиваться с надеждой на успех, или же геройски умереть, никого не выдав. Они теперь прилипли насмерть и надеются на моих плечах войти в нашу конспиративную квартиру и разом получить в руки все нити. Ладно! Здесь опыт наткнется на опыт и настойчивость на настойчивость. Посмотрим, кто кого!

Нужно действовать! Чтобы сбросить наблюдение, я сейчас спокойно дойду до Оксфордского универмага, быстро пробегу по бесчисленным зданиям и коридорам, перескочу с лифта на лифт, выбегу прямо в проходящее такси, петлями промчусь по городу, переменив при этом раз пять машину, заверну в тихий парк и проверю себя в безлюдных аллеях. Потом — спать. Завтра — на самолете через границу. Обедаю в Париже!

И, по мере того, как складывается план из давно привычных приемов, и в голове возникают образы хорошо знакомых мест, — появляются уверенность в успехе, вера в себя, непобедимый оптимизм здорового молодого человека и борца за большое дело, восстанавливаются силы и бодрость. Распустил я себя! Стыдно!

Теперь истеричная торопливость уступает место чувству уравновешенной, злобной силы. Быстро и жадно выкуриваю сигарету. Затем упругой походкой настороженного зверя иду вперед. Магазин… Мимо… Станция подземки… Не годится — нагонят у кассы… Две девушки проходят, громко смеясь… Хорошенькие… Жаль, но не время!

Вдруг в грязных волнах тумана обозначается и растет с каждым шагом зарево разноцветных огней — большая реклама вспыхивает и потухает и снова вспыхивает… Знакомое место — подземный дансинг, знаю: трехэтажный подвал, здесь танцуют сотни людей… Толпа молодых мужчин во фраках. Как и я…

Мышцы напрягаются. Сердце бешено стучит. И мгновенно вылетают из головы умные планы!

Нет человека, есть нетерпеливый зверь, — он готовится к прыжку… Ну… Ну…

Я крадусь, касаясь стены правым боком. Вход близко. На мгновенье гаснет реклама. Резкий поворот. Рывок вперед. И когда яркие цветные огни вспыхивают снова, дверь уже закрыта за мной золотоливрейным швейцаром…

Сдав в гардероб пальто и шляпу, я подхожу к зеркалу и вижу бледное лицо и безумно блестящие глаза. На этот раз спасен.

Стираю с лица холодный пот, оправляю фрак и спускаюсь вниз по роскошной лестнице, украшенной статуями и цветами.

Площадка верхней галереи. Сквозь спертый жаркий воздух, пыль и дым откуда-то далеко снизу глухо доносились ритмичное шарканье тысячи ног, музыка и ровный гул толпы. Вспышки разноцветных огней освещали тяжелые переливы мутных волн, колыхавшихся в просторах огромного зала, — вероятно, туман проник и сюда.

Молодые люди во фраках и девушки в бальных платьях курили и смеялись, отдыхая от сутолоки на паркете. Я увидел веселые лица, обманчивую красоту женщин большого города и ощутил взрыв животной радости: да, да, — я опять увернулся от удара, спасен, буду жить! Вдруг очень захотелось есть, и, не останавливаясь на площадке, я свернул в боковой коридор. С одной стороны шел бесконечный ряд дверей в ложи, с другой — на диванах ворковали парочки. Впереди я увидел буфет-бар.

Как славно устроен мир! Мне тридцать лет, в одном кармане топорщится пачка денег, в другом — настороженно дремлет пистолет, а вокруг столько хорошеньких женщин… Музыка… Танцы… Эти два идиота, долговязый в шляпе и красномордый в котелке, сейчас мечутся в тумане, теряясь в догадках, куда я исчез! Пока я ужинаю в дансинге, шпики продрогнут на улице, а в полночь, когда они будут уныло торчать над кружками портера где-нибудь в дешевенькой пивной, я спокойно выйду и отправлюсь спать! А главное — приятное препровождение времени здесь, в ночном кабаке, — это борьба и победа, и, сидя в элегантном баре, я вколачиваю гвозди в гроб старого мира! Да, чудесная штука — жизнь!

Усаживаюсь за столик, не спеша вынимаю портсигар, с чувством закуриваю. Потом заказываю легкий ужин: полдюжины устриц, чашечку черепахового супа-желе. Кофе. Вино? Да, бутылку сухого мозельского, или пусть это будет старый «Нирен-штейнер» в ведерке со льдом. Но не переморозьте его, мэтр!

— Добрый вечер! Не скучно одному?

Серые глаза зовут и предлагают, накрашенный рот изображает обворожительную улыбку. Она прикуривает от моей сигареты, чтобы нагнуться и показать за глубоким вырезом бального туалета нежные розовые груди.

И тотчас же то, что уже вошло в кровь и стало вторым «я», Ударом хлыста поднимает бдительность. Напрасно сел!.. По акценту поймет, что я иностранец… Запомнит… Уже навязал себе улику… С первых же минут… Но голос дисциплины и осторожности тонет в волнах радостного возбуждения: полно трусить, заяц я, что ли?

Мы ужинаем вместе, и алкоголь, пронизывая возбужденный мозг, вносит покой и свет. Я гляжу через столик в подведенные серые глаза, но ее веселая болтовня не доходит до сознания. Э-э, ничего опасного нет… Сейчас десять часов. В полночь я выйду отсюда… Восход солнца увижу с высоты орлиного полета, сидя в красном сафьяновом кресле сверхмощного «Золотого фрегата». Обед — в Париже, и, держу пари, это будет неплохой обед! Поздно вечером, ложась спать в зеркальном купе белого экспресса, открою окно — какой свежий ветерок, как пахнет цветами и снегом! Поррантрюи! Швейцарская граница! Накрахмаленная девушка протянет мне с перрона чашечку горячего шоколада со взбитыми сливками и пачку свежих газет. А днем спущусь к берегу синего озера… Италия. Изола Бэлла. В лазурном мареве утопают горные кипарисы и белые мраморные дворцы… Да, да, — как прекрасна жизнь, когда широкий мир покорно стелется у ног, как услужливый коврик, по которому человек-борец твердо шагает от победы к победе!

Гляжу искоса по сторонам — никто не смотрит. Тогда, наклонившись к ней, обнимаю податливое тело:

— Идем танцевать, бэби!

Гаснут прожекторы, разрезавшие дымные просторы зала разноцветными полосами света, и медленно зажигаются стеклянный пол и колонны; перебегающее нежное пламя теперь снизу освещает нарядную толпу. Огромный зал погружается в соблазняющий полумрак. Шелковый голос вкрадчиво, с притворной скорбью поет: «Аста люэго, миа эстрелья!»

Но то, что уже давно вошло в кровь и стало вторым «я», ударом хлыста пробуждает бдительность прежде, чем обратный путь будет отрезан. И на этот раз осторожность торжествует, может быть, потому, что нервный подъем сменился усталостью. Я не раб этого мира, но его победитель и разрушитель.

— Нет, — говорю я, приятно улыбаясь, — сейчас ничего не возьму от вас. Но завтра, ровно в десять, я приду сюда. За вами. Увезу к себе и возьму все, что вы захотите дать!

Она испытующе смотрит мне в глаза — привыкла к обманам, бедняжка! Я кладу в розовую ладонь деньги и, улыбаясь, повторяю сладко:

— Завтра… В десять… До свиданья!

Пусть ждет. Иногда не мешает оставить ложный след…

А все-таки я сегодня поступаю опрометчиво. Зачем этот ужин, танцы, женщина? Нужно забраться в пустую ложу и отдохнуть два часа — до двенадцати. Устал от беготни в тумане!

Некоторые ложи заперты изнутри, в других сидят люди. Наконец нахожу одну — темную и пустую, неслышно ступая по ковру, захожу и опускаюсь на диванчик.

Но едва я вытянул ноги, как захотел спать. А почему бы и нет? Я собрался запереть дверь и тут только заметил, что на столике передо мной сервирован дорогой холодный ужин на две персоны. А на диванчике лежит плащ, который богатые дамы накидывают поверх вечерних туалетов — груда драгоценного меха и парчовой ткани. Я вскочил — недоставало скандала с полупьяным молодым джентльменом, пожелаю-щим щегольнуть перед своей дамой увесистыми кулаками.

И это тогда, когда меня ищут!

И только я собрался выйти, как вдруг заметил еще что-то и остановился, пораженный ужасом. На барьере ложи лежала отрубленная голова!

— Здорово получилось! Как в хорошем романе! — приглушенно зашумели слушатели, когда я замолчал и закурил.

— И оборвали вы, как полагается, на самом интересном месте.

— Получается настоящий авантюрный рассказ про шпионов: вы достигли задуманного, Дмитрий Александрович.

— Нет, — решительно качнул я головой. — У меня три совсем другие цели.

— Какие?

— Поймете сами. Если нет, значит, я плохой рассказчик!

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

Глава одиннадцатая ГОЛОС КРОВИ

Глава одиннадцатая ГОЛОС КРОВИ 1Из ранних песен Окуджавы «Сентиментальный марш» был наиболее известен. Формально эта вещь подпадает под определение «советского с человеческим лицом», ибо акцентирует прежде всего не жестокость революции, но ее романтику, воспетую

Глава 36. 5-ТОМ[69] (Голос Элис)

Глава 36. 5-ТОМ[69](Голос Элис) Где-то в начале восьмидесятых годов Дэвид с Шурой разработали новый наркотик, которому они дали обворожительно странное название - 5-ТОМ. Осенью 1983 года Шура начал его «поднимать» (так он называл первые пробы любого нового препарата). Изредка я

Глава 37. Фуга (Голос Шуры)

Глава 37. Фуга (Голос Шуры) Слово «фуга» всегда было одним из самых приятных для меня. В переводе с французского оно означает побег или эскападу, то есть некое приключение, которое недолго длится. «On fait une fugue» - эта идиома обозначает, что человек сбежал из дома, но всего лишь

Глава 38. Кризис (Голос Элис)

Глава 38. Кризис (Голос Элис) ВОСКРЕСЕНЬЕЭто рассказ о сильном изменении сознания. Наверное, это случилось потому, что для этого пришло время.Все началось во второй половине воскресного дня, в ноябре, в середине восьмидесятых. Шура работал в своем кабинете, а я была в

Глава 40. Смертность (Голос Шуры)

Глава 40. Смертность (Голос Шуры) Я уже кратко описывал «Клуб Филинов» - объединение разнообразных джентльменов, которые встречались раз в неделю в центре Сан-Франциско в месте под названием Городской клуб. Уже больше ста лет члены этого клуба каждый год жили в лагере,

Глава 41. 2С-Т-4 (Голос Шуры)

Глава 41. 2С-Т-4 (Голос Шуры) Несколько лет тому назад мне вновь посчастливилось испытать уровень плюс четыре. Ниже следуют мои записи, сделанные во время эксперимента и законченные несколько дней спустя.Девять утра - это начало эксперимента, то есть (0:00). Третье апреля 1985

Глава 35. Аахен (Голос Элис)

Глава 35. Аахен (Голос Элис) Через несколько недель после нашей свадьбы Шуре представилась возможность посетить конференцию по ядерной медицине, которая проходила в Германии, в Аахене. Мы решили съездить туда вместе и сделать эту поездку частью медового месяца. Наш

Глава 36. 5-ТОМ[69] (Голос Элис)

Глава 36. 5-ТОМ[69] (Голос Элис) Где-то в начале восьмидесятых годов Дэвид с Шурой разработали новый наркотик, которому они дали обворожительно странное название — 5-ТОМ. Осенью 1983 года Шура начал его «поднимать» (так он называл первые пробы любого нового препарата). Изредка я

Глава 37. Фуга (Голос Шуры)

Глава 37. Фуга (Голос Шуры) Слово «фуга» всегда было одним из самых приятных для меня. В переводе с французского оно означает побег или эскападу, то есть некое приключение, которое недолго длится. «On fait une fugue» — эта идиома обозначает, что человек сбежал из дома, но всего лишь

Глава 38. Кризис (Голос Элис)

Глава 38. Кризис (Голос Элис) ВОСКРЕСЕНЬЕЭто рассказ о сильном изменении сознания. Наверное, это случилось потому, что для этого пришло время.Все началось во второй половине воскресного дня, в ноябре, в середине восьмидесятых. Шура работал в своем кабинете, а я была в

Глава 41. 2С-Т-4 (Голос Шуры)

Глава 41. 2С-Т-4 (Голос Шуры) Несколько лет тому назад мне вновь посчастливилось испытать уровень плюс четыре. Ниже следуют мои записи, сделанные во время эксперимента и законченные несколько дней спустя.Девять утра — это начало эксперимента, то есть (0:00). Третье апреля 1985

Глава вторая Голос Гегеля

Глава вторая Голос Гегеля Парижский лицей Генриха IV, один из самых престижных во Франции, находится за Пантеоном, рядом с церковью Сент-Этьен дю Мон. Из года в год принимает он элиту так называемых «подготовишек», учащихся второго года подготовительных курсов для

ГЛАВА 1. ГОЛОС В ДАР

ГЛАВА 1. ГОЛОС В ДАР Что такое голос?Сам по себе это лишь воздух, колеблющий голосовые связки. Но разум и сердце наделяют его красотой, превращают его в искусство, где заключены все чувства человеческие; тогда это уже поистине дар божий, который, как все божьи дары,

Глава 22. Услышанный голос

Глава 22. Услышанный голос Было девять часов вечера 2 августа — самого страшного августа во всей истории человечества. А. Конан Дойл "Его прощальный поклон" "Мне нужен твой совет, — написал Конан Дойл своему брату Иннесу в один из первых дней войны. — Как ты думаешь, стоит