Анонимные письма

Анонимные письма

Двенадцатого сентября 1836 года Пушкин со всем семейством переезжает с дачи на вновь снятую квартиру на набережной Мойки в дом княгини Софьи Григорьевны Волконской, родной сестры декабриста князя Сергея Волконского и супруги светлейшего князя Петра Михайловича Волконского. Из этой самой квартиры уезжала в Сибирь за своим мужем Мария Николаевна Волконская, некогда воспетая поэтом, оставив здесь сына Николая, который скончался в этом же доме 17 января 1828 года, двух лет от роду.

О состоявшемся переезде Екатерина Николаевна Гончарова сообщает брату в первом письме из новой городской квартиры, отправленном 15 сентября: «Вот уже три дня, как мы вернулись в город; мы сменили квартиру и живем теперь на Мойке близ новаго Конюшеннаго моста в доме княгини Волконской». Местоположение дома было во всех отношениях великолепно: он находился в одном из самых престижных районов столицы, во Второй Адмиралтейской части, в первом квартале, под номером семь, окнами на Мойку, с видом на особняки Первой Адмиралтейской. Хорошо просматривалась и часть Дворцовой плошали со зданием Главного штаба, где Пушкин работал в архиве и состоял в Коллегии иностранных дел. Над площадью возвышалась Александровская колонна (мы упоминали, что поэт некогда избежал участия в ее торжественном открытии, уехав в Полотняный Завод к ожидавшей его Наталье Николаевне).

Пушкин как будто подводит итог своей жизни. Через реку, наискосок от дома Волконских, известного теперь как «Мойка, 12», виден дом купца Кувшинникова, ныне дом 13, в котором Пушкин, приехавший в Петербург для поступления в Лицей, жил с дядюшкой Василием Львовичем в 1811 году. Таким образом, его последняя квартира находилась в том уголке столицы, с которого начиналась его петербургская жизнь. Пушкин снял квартиру на два года, но ему было суждено прожить в ней всего четыре с половиной месяца. Ее окна обращены были на Конюшенное придворное ведомство с церковью Спаса Нерукотворного Образа, в которой будут отпевать поэта.

По контракту о сдаче внаем, датированному 1 сентября 1836 года, квартира занимала в доме «весь, от одних ворот до других, нижний этаж из одиннадцати комнат, состоящий со службами, как-то: кухней и при ней комнатой в подвальном этаже, взойдя на двор направо; конюшнею на шесть стойлов, сараем, сеновалом, местом в леднике и на чердаке и сухим для вин погребом; сверх того две комнаты и прачечную, взойдя на двор налево — в подвальном этаже во втором проходе сроком на два года». Плата была назначена в 4300 рублей в год с выплатой вперед за каждые три месяца.

В квартиру въехали Пушкин с Натальей Николаевной, обе ее сестры и четверо детей. Для такого большого семейства жилье было вовсе не так просторно, как может показаться. Предыдущее, в доме Баташева, состояло из двадцати комнат. В число наемной прислуги входили четыре горничные, две няни, кормилица, камердинер, лакей, два служителя, повар, прачка, полотер, кухонный мужик и слуга Петр Крылов — итого, 16 человек, не считая крепостных, среди которых были конечно же Никита Козлов, Иван и Василий Калашниковы, Маланья Семенова, Анна Михайлова, Елена Федорова, а также кучера, конюхи, форейторы и т. д. Часть прислуги — няни и кормилица — проживала в основных комнатах вместе с маленькими детьми.

На обороте листа с заметкой «О „Путешествии в Сибирь“ Шаппа д’Отроша» Пушкин делает запись о ежемесячных расходах семьи на квартиру, лошадей, кухню и пр. Итоговая цифра — 17 тысяч рублей в год. Таких денег Пушкин не имел, так что приходилось жить в долг (вспомним «Онегина»: «Долгами жил его отец…»). Вскоре после переезда на новую квартиру Пушкин вновь занимает деньги под проценты у своего прежнего кредитора — известного ростовщика прапорщика В. Г. Юрьева. На этот раз было взято сразу десять тысяч рублей с возвратом до 1 февраля 1837 года (но в этот самый день состоялось отпевание Пушкина). В канун 1837 года, 30 декабря, Наталья Николаевна заняла у Юрьева еще 3900 рублей. Совершенно очевидно, что этот вексель был выдан ею, так как предыдущий, подписанный самим Пушкиным, еще не был погашен.

В очередной раз приходилось прибегать к услугам ростовщика — больше занять Пушкиным было просто не у кого. Надежды на доходы от «Современника» явно не оправдались, зато приходили всё новые счета за бумагу. Один только счет от бумажной фабрики Е. Н. Кайдановой за бумагу, поставленную со 2 апреля по 26 июня 1836 года, составил 2935 рублей. На нем имеется пометка об уплате 14 августа 487 рублей 50 копеек, а оставшиеся 2447 рублей Пушкин 28 октября обязался уплатить «в исходе нынешнего 1836 года», видимо, еще рассчитывая на доходы от «Современника» (после его смерти эту сумму заплатит Опека).

Французский книжный магазин Ф. Беллизара 9 ноября выставил счет в 3713 рублей за купленные книги. На следующий день поэт подписал обязательство об оплате долга в три срока: 700 рублей — 10 января 1837 года, 1500 — к 19 апреля и остальное — к 1 сентября. 10 января состоялась свадьба Екатерины Гончаровой с Дантесом, и лишь спустя два дня Пушкин зашел в магазин к Беллизару, но смог отдать только половину суммы, причитавшейся книготорговцу к этому сроку (остальное также впоследствии погасит Опека). По счету книжного магазина Пушкин всё же платил, хотя бы частично, — книги ему были необходимы, и он постоянно заходил к Беллизару. В тот же день Пушкин уплатил и 60 рублей в модный магазин m-me Зои Мальпар. 13 января пришлось погасить часть долга в 500 рублей каретному мастеру И. Эр-гарту и 315 рублей в мебельный магазин Гамбса; оставшийся долг первому составлял 410 рублей 70 копеек, второму — 772 рубля 50 копеек. То же происходило и с портным Ж. Бригелем. К примеру, по его счету от 10 августа 1835 года на сумму 1142 рубля поэт частями расплачивался до конца 1836-го, и все равно остаток в 530 рублей перешел к Опеке. По этому счету должен был быть оплачен и черный сюртук, простреленный в день дуэли с Дантесом. Сохранился и еще один, более поздний счет от Бригеля на сумму 1065 рублей без помет об оплате. В этот счет входит и сумма за пошив Бригелем жилета, который будет надет на поэте в день дуэли с Дантесом. Этот черный двубортный суконный жилет с воротником и черными роговыми пуговицами, разорванный и зашитый с одного бока, сохранил на память Вяземский, и сейчас он выставлен в квартире Пушкина на Мойке, 12.

К тратам собственного семейства прибавлялись и неизбывные долги Льва Сергеевича. А. П. Плещеев 3 октября в письме настоятельно потребовал от Пушкина возвратить ему остаток долга его брата в 500 рублей ассигнациями и 30 червонцев, заметив: «…ты не такой бедняк, а я не такой богач, чтобы тебе не платить, а мне не требовать… Вот тебе и вся сказка, которая может быть тебе не так приятна, как нам твои».

Главный труд, которым, помимо «Истории Петра», был в ту пору занят Пушкин, — «Капитанская дочка». В середине сентября он набело переписывает роман. Им самим в эти дни владеет состояние, сходное с тем, которое испытывал Петруша Гринев, вступившийся за честь оскорбленной Швабриным Маши Мироновой.

В четверг 17 сентября Пушкин с женой и свояченицами проводит вечер в Царском Селе у Карамзиных по случаю именин Софьи Николаевны Карамзиной. Среди гостей был и Дантес. В письме брату именинница подробно описывает праздничный обед, превратившийся в собрание почти всего карамзинского кружка: «Обед был превосходный: среди гостей были Пушкин с женой и Гончаровыми (все три — ослепительные изяществом, красотой и невообразимыми талиями), мои братья, Дантес, А. Голицын, Аркадий и Шарль Россет (Клементия они позабыли в городе, собираясь впопыхах), Скалон, Сергей Мещерский, Поль и Надина Вяземские (тетушка осталась в Петербурге ожидать дядюшку, который еще не возвратился из Москвы) и Жуковский». После обеда состав гостей пополнился: «…в девять часов пришли соседи: Лили Захаржевская, Шевичи, Ласси, Лидия Блудова, Трубецкие, графиня Строганова, княгиня Долгорукова (дочь князя Дмитрия), Клюпфели, Баратынские, Абамелек, Герсдорф, Золотницкий, Левицкий, один из князей Барятинских и граф Михаил Виельгорский, — так что получился настоящий бал, и очень веселый, если судить по лицам гостей, всех, за исключением Александра Пушкина, который всё время грустен, задумчив и чем-то озабочен. Он своей тоской и на меня тоску наводит. Его блуждающий, дикий, рассеянный взгляд с вызывающим тревогу вниманием останавливается лишь на его жене и Дантесе, который продолжает всё те же штуки, что и прежде, — не отходя ни на шаг от Екатерины Гончаровой, он издали бросает нежные взгляды на Натали, с которой, в конце концов, всё же танцевал мазурку. Жалко было смотреть на фигуру Пушкина, который стоял напротив них, в дверях, молчаливый, бледный и угрожающий. Боже мой, как всё это глупо. Когда приехала графиня Строганова, я попросила Пушкина пойти поговорить с ней. Он было согласился, краснея (ты знаешь, что она — одно из его отношений, и притом рабское), как вдруг вижу — он внезапно останавливается и с раздражением отворачивается. „Ну, что же? — Нет, не пойду, там уж сидит этот граф. — Какой граф? — Д ’Антес. Гекрен что ли!“».

При всей горечи, которую испытывал Пушкин, наблюдавший сцену, происходившую между Натальей Николаевной и Дантесом, в последнем диалоге звучит ирония, даже издевка: прекрасно осведомленный о произошедшей к лету перемене фамилии поклонника его жены и баронском титуле Геккерена, он как бы по ошибке называет Дантеса графом и коверкает его новую фамилию. Совершенно очевидно, что после лета, когда Наталья Николаевна не выезжала, Дантес возобновил свои ухаживания, нисколько их не скрывая и даже афишируя, лишь формально прикрываясь своим явно показным вниманием к ее сестре Екатерине. Рассказ наблюдательной Софьи Николаевны впервые фиксирует эту ситуацию — до нее об ухаживании Дантеса за Екатериной Гончаровой никто не сказал ни слова. Можно предположить, что еще с конца лета, когда кавалергарды вернулись на Острова, Екатерина, влюбившаяся в Дантеса, соглашается на роль его доверенного лица — не столько посредницы, сколько ширмы, и фактически становится его шпионом в доме Пушкиных.

Осенью 1836 года, еще до того, как Дантесу (теперь официально Геккерену-младшему) Пушкин отказал от дома, он отправил записку к Геккерену-старшему. Сохранившийся ее черновик, с раскрытием недостающих букв, дает следующий текст:

Mons<ieur> le Ba<ron.>

Ма f<emme> et mes b<elles-s?urs> ne manqueront pas de se rendre ? l’invita<tion>de V<otre> Exce<llence>.

Je m’empresse de profiter de cette <occasion> pour vous presenter Pho<mmage> de m<on respect>[115].

Речь здесь идет об официальном приглашении, к тому же относящемся ко времени, когда Екатерина Гончарова еще не стала женой Дантеса, ибо после их свадьбы Пушкин мог выступать от имени только одной свояченицы — Александрины.

В письме Александра Карамзина от 30 сентября 1836 года брату Андрею за границу встречается упоминание об этом вечере у Геккерена: «Вчера еще я был на музыкальном вечере у Геккерна, где меня представили госпоже Сухозанет. <…> Наконец, я отдохнул в кругу Гончаровых». Это был домашний концерт гастролировавшего тогда в Петербурге бельгийского скрипача Иосифа Арто, на который были приглашены великосветские знакомые старшего и младшего Геккеренов. Употребленное выражение «в кругу Гончаровых» говорит о том, что сестер было трое, ибо только так мог составиться круг. Ни о каких других вечерах или балах в доме не только Геккерена, но и какого-либо другого барона, где были бы Гончаровы, да еще без Пушкина, неизвестно. Но если адресатом записки был именно Геккерен, то не могла ли она относиться к другому визиту сестер Гончаровых в его дом? Время подобного визита хронологически ограничено. Не говоря уже о том, что по отличительным признакам бумаги записка не могла быть написана раньше июня 1836 года, следует еще учесть, что Наталья Николаевна после рождения 23 мая дочери Натальи почти всё лето не покидала дачи. В первой половине июля она начала выезжать, но сезон балов еще не наступил, так как гвардия не вернулась с маневров. Первый раз Пушкины всем семейством выехали 13 июля, проведя вечер у графини Лаваль. С начала августа Гончаровы появлялись на вечерах, которые могли устраивать на Островах только представители высшей знати, владельцы собственных дач. Барон Геккерен к их числу не принадлежал. Только после того, как в середине сентября Пушкины перебрались с дачи в город, они могли посетить вечер у Геккерена. В середине же октября, когда ухаживания Дантеса за Натальей Николаевной стали предметом светских пересудов, Пушкин ни за что бы не отпустил ее в дом Геккерена, если сам поехать не мог. Учитывая все эти обстоятельства, интересующую нас записку следует адресовать барону Геккерену и датировать примерно 29 сентября 1836 года.

Со времени переезда в город на последнюю квартиру возобновилась светская жизнь Натальи Николаевны, вновь все о ней заговорили после длительного перерыва. Слухи о ее успехах в свете докатились даже до далеких от нее людей, вроде Анны Николаевны Вульф, которая 10 октября написала сестре Евпраксии Николаевне Вревской: «Я здесь меньше об нем (Пушкине. — В. С.) слышу, чем в Тригорском даже; об жене его гораздо больше говорят еще, чем об нем; по-прежнему я время от времени слышу, как кто-нибудь восторженно кричит о ее красоте».

Четырнадцатого октября вернулись из Царского Села в город Карамзины и тотчас начали принимать гостей. Вечером 18 октября Пушкины со свояченицами были у молодоженов Валуевых, где пили чай. С. Н. Карамзина писала: «Вечером Мари устроила у себя чай, были неизбежные Пушкины и Гончаровы, Соллогуб и мои братья. Мы не смогли туда поехать, потому что у нас были гости». Приехавший к Карамзиным от Валуевых Соллогуб рассказал, что был вечер «семи спящих». Заключая рассказ о возобновлении своих вечеров, Софья Николаевна сообщала своей корреспондентке: «…возобновились наши вечера, на которых с первого дня заняли свои привычные места Натали Пушкина и Дантес, Екатерина Гончарова рядом с Александром, Александрина — с Аркадием, к полуночи Вяземский, и милый Скалон, и бестолковый Соллогуб[116]…»

Наталья Николаевна также завела приемные часы для самых близких людей и стала по субботам устраивать завтраки. Александр Николаевич Карамзин пишет брату Андрею 6 ноября: «Завтра опять-таки я иду, если это тебя интересует, на завтрак к госпоже Пушкиной, что совершаю каждую субботу, сопровождая это кучей любезностей». Так начался новый светский сезон, последний для Пушкина с Натальей Николаевной; вновь сорвались планы поэта относительно осенней поездки в деревню. Он пишет отцу 20 октября: «Я рассчитывал побывать в Михайловском — и не мог. В деревне я бы много работал; здесь я ничего не делаю, а только исхожу желчью».

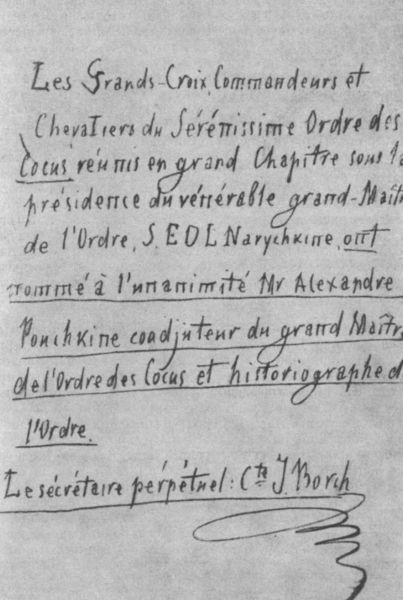

Анонимный пасквиль, полученный А. С. Пушкиным 4 ноября 1836 года

Четвертого ноября 1836 года с утренней городской почтой Пушкину пришло анонимное письмо в двойном конверте. Такие же получили несколько человек из самого близкого окружения поэта, принадлежавшие к карамзинскому кружку. Пасквиль был написан измененным почерком, полупечатными буквами на французском языке:

«Les Grands-Croix, Commandeurs et Chevaliers du Serenis-sime Ordre des Cocus, r?unis en grand Chapitre sous la pr?sidence du venerable Grand-Ma?tre de l’Ordre, S. E. D. L. Narychkine, ont поттё a I ’unanimit? Mr. Alexandre Pouchkine coadjuteur du Grand Ma?tre de I ’Ordre des Cocus et historiographe de I Ordre.

Le s?cr?taire p?rp?tuel: Cte J. Borch[117]».

А. А. Ахматова, начиная свою статью «Гибель Пушкина», заметила, что сочла необходимым «уничтожить неправду», что представлялось ей возможным «благодаря длинному ряду вновь появившихся документов», незнакомых ее предшественнику П. Е. Щеголеву, к числу которых относились письма Карамзиных, дневник княжны Марии Барятинской, письма П. А. Вяземского графине Э. К. Мусиной-Пушкиной и, наконец, письма Дантеса Геккерену, в которых он писал о своей любви к неназванной им, но легко узнаваемой Наталье Николаевне. Однако и Анне Андреевне, и позднейшим исследователям, в том числе С. Л. Абрамович, не были известны все письма к Геккерену, ставшие доступными лишь в последнее время.

Разделяя суждения Ахматовой в отношении роли Полетики и Трубецкого в дуэльной истории, творений Араповой и места Александрины, в одном нельзя полностью согласиться с ее мнением — в оценке места, занимаемого в событиях Натальей Николаевной. Разобраться в этом вопросе следует, пользуясь тем же инструментарием, которым столь искусно владела Анна Андреевна: строгой логикой, анализом психологии поведения сторон и документов, главным образом тех, которые ранее не были известны.

Наталье Николаевне в построениях Ахматовой отводится роль «жертвы Геккерена». «Она была задумана как передатчица Пушкину неудачи его политики. (Это то, что Пушкин считал актом доверия с ее стороны и чем он очень гордился.)». Причины отправления диплома видятся Ахматовой в следующем: «Очевидно, голландский посланник, желая разлучить Дантеса с Натальей Николаевной, был уверен, что „le mari d’une jalousie r?voltante (возмутительно ревнивый муж)“, получив такое письмо, немедленно увезет жену из Петербурга, пошлет к матери в деревню (как в 1834 г.) — куда угодно, и все мирно кончится. Оттого-то все дипломы были посланы друзьям Пушкина, а не врагам, которые, естественно, не могли увещевать поэта». Что касается друзей, то с этим нельзя не согласиться, как и с самим рассуждением автора пасквиля. Труднее — или вовсе невозможно — принять, что этим автором был Геккерен. Признать правильность этого предположения значит категорически не согласиться с мнением, высказанным самой же Ахматовой, что Геккерен «безупречно провел всю задуманную игру».

В последние годы с легкой руки С. Л. Абрамович утвердилось мнение, что диплому предшествовало свидание Натальи Николаевны с Дантесом, подстроенное Идалией Полетикой на своей квартире. П. Е. Щеголев считал, что оно имело место в январе. Теперь его датой называется 2 ноября 1836 года. В этот день Пушкин, состоявший в Российской академии, вместе с А. С. Шишковым, А. X. Востоковым, М. Е. Лобановым, И. И. Панаевым и другими ее членами принял участие в торжественном чествовании известного физиолога и анатома, профессора Медико-хирургической академии П. А. Загорского по случаю пятидесятилетия его научной деятельности.

К этому же дню относится письмо Дантеса Геккерену, которое многое проясняет в преддуэльной ситуации:

«Дорогой друг, я хотел говорить с тобой сегодня утром, но у меня было так мало времени, что я просто не смог этого сделать. Вчера я случайно провел весь вечер наедине с известной тебе дамой, правда, „наедине“ означает, что в течение почти часа я был единственным из мужчин у княгини Вяземской. Можешь себе представить мое состояние; в конце концов, я собрал мужество и вполне сносно сыграл свою роль и даже был довольно весел. В общем, я неплохо продержался до 11 часов, но потом силы меня оставили и такая охватила слабость, что я едва успел выйти из гостиной, а оказавшись на улице, расплакался, как дурак, отчего, правда, мне полегчало, так как я задыхался; после же, когда вернулся к себе, оказалось, что у меня страшная лихорадка, ночью я глаз не сомкнул и так страдал душой, что едва не сошел с ума.

Вот почему я решился прибегнуть к твоей помощи и умоляю исполнить вечером то, что ты мне обещал. Ты обязательно должен поговорить с нею, чтобы я, наконец, знал, как мне быть.

Сегодня вечером она едет к Лерхенфельдам, так что, отказавшись от карт, ты улучишь минутку для разговора с ней.

Вот мое мнение: я полагаю, ты должен откровенно обратиться к ней и сказать, но так, чтобы не слышала сестра, что тебе совершенно необходимо серьезно с нею поговорить. Затем спроси ее, не была ли она случайно вчера у Вяземских; когда же она ответит утвердительно, ты скажешь, что так и полагал и что она может оказать тебе величайшую услугу; ты расскажешь ей о том, что со мной вчера произошло по возвращении, так, словно ты был свидетелем: будто мой слуга перепугался и прибежал разбудить тебя в два часа ночи, ты меня долго расспрашивал, но так ничего и не смог от меня добиться, и что ты убежден, что у меня произошла ссора с ее мужем, а к ней обращаешься, чтобы предотвратить беду (мужа там не было). Это только докажет, что не я рассказал тебе о том вечере, а это крайне необходимо. Ведь надо, чтоб она думала, будто во всем, что касается ее, я таюсь от тебя и ты расспрашиваешь ее лишь как отец, принимающий участие в своем сыне; и тут было бы недурно в разговоре намекнуть ей, будто ты убежден, что отношения у нас куда более близкие, чем на самом деле, но тут же найди возможность, как бы оправдываясь, дать ей понять, что, во всяком случае, если судить по ее поведению со мной, их не может не быть.

Словом, самое трудное начать, и мне кажется, что такое начало весьма удачно; как я уже говорил, она ни в коем случае не должна заподозрить, что этот разговор подстроен, пусть видит в нем лишь вполне естественное чувство тревоги за мое здоровье и будущее, и настоятельно потребуй сохранить его в тайне ото всех и особенно от меня. Однако будет, пожалуй, куда осмотрительней, если ты не сразу попросишь ее принять меня, ты можешь сделать это в следующий раз, а еще остерегайся употреблять выражения, которые были в том письме. Еще раз умоляю тебя, мой дорогой, прийти мне на помощь, я всецело отдаю себя в твои руки. Потому что, если эта история будет продолжаться, я не буду знать, какими она грозит мне последствиями. Я сойду с ума.

Если бы ты сумел вдобавок припугнуть ее и внушить, что… (далее несколько слов неразборчиво. — В. С.)».

Это письмо было написано в разгар событий, развернувшихся в начале ноября 1836 года и создавших первую дуэльную ситуацию, разрешившуюся браком Дантеса и Екатерины Николаевны. Письмо, являющееся ключом для их понимания, не датировано Дантесом, однако могло быть составлено только в последних числах сентября, так как упоминаемая в нем княгиня Вяземская лишь к этому времени вернулась в Петербург, и только во время одного из очередных дежурств Дантеса по полку, когда он был разлучен с Геккереном. О том, что он находится в полку, он сам сообщает своему корреспонденту. Письмо написано или до болезни Дантеса, то есть до 19 октября, когда полковой врач дал ему увольнительную от службы, или после выздоровления, когда он снова приступил к исполнению своих обязанностей.

Еще в октябре Пушкин предложил Дантесу объясниться, и конечно же в разговоре не обошлось без резкостей, так что кавалергарду было отказано от дома и даже запрещено появляться на его пороге. Так Пушкин предотвратил встречи жены с поклонником хотя бы в собственном доме. Дантес же принял свои меры — стал искать и в конце концов нашел возможность увидеться с ней наедине. Такая встреча в постороннем доме неизбежно должна была привести его отношения с Натали к драматическому и бесповоротному исходу. Это тот самый отказ, о котором князь Александр Трубецкой рассказывал матери княжны Марии Барятинской. Мы знаем, что на каком-то вечере состоялось решительное объяснение Дантеса с Натальей Николаевной, когда она отвергла его притязания, на которые он никак не решился бы, будучи в доме Пушкиных.

Дантес в своем письме буквально диктует Геккерену, как он должен повести себя с женой Пушкина. В хронике этих дней, предшествовавших появлению 4 ноября анонимных писем, была значительная лакуна, так как мы не знали, где и когда Геккерен, по выражению Пушкина, употребленному в обвинительном письме голландскому посланнику (отосланном 26 января 1837 года, но написанном сразу же после получения пасквиля), «отечески сводничал» своему «так называемому сыну». Теперь ясно, что это произошло на вечере у баварского посланника графа Лерхенфельда. Тот устраивал свои вечера по понедельникам, что, в частности, подтвердил и дневник графов Паниных, который долгие годы хранился в архиве Института истории и теперь стал достоянием пушкинистов. Как явствует из него, в интересующее нас время вечера состоялись 12, 19 октября и, наконец, 2 ноября. С 19 по 27 октября Дантес был болен и официально освобожден от несения службы, так что в этот период он никак не мог появляться в обществе, а также, будучи дома, не имел нужды в эпистолярном общении с Геккереном. Следовательно, ни 19-м, ни 26 октября это письмо датировать нельзя. Очередной вечер в доме баварского посланника пришелся на 2 ноября. В письме сообщается, что накануне Дантес был у Вяземских, где «случайно провел весь вечер наедине с известной тебе дамой»; он пишет, что в течение почти часа был единственным из мужчин у княгини Вяземской и находился там до 11 часов. Вечером 1 ноября в кабинете Вяземского, в присутствии Жуковского и других знакомых Пушкин читал только что законченный роман «Капитанская дочка». Именно в это время Дантес и мог оказаться единственным мужчиной на половине княгини. Когда Пушкин закончил чтение, Дантес уже покинул дом Вяземских. Вернувшись к себе, он почувствовал лихорадку. Именно в эти дни в Петербурге похолодало; как пишет графиня Панина, «первый морозец щиплет уши».

Итак, если спровоцированный Дантесом разговор Геккерена с Натальей Николаевной состоялся у Лерхенфельдов 2 ноября, то становятся понятными строки неотправленного письма Пушкина к Геккерену: «2-го ноября… (пропуск в тексте. — В. С.) вы имели с вашим сыном совещание, на котором вы положили нанести удар, казавшийся решительным». О том же разговоре, как теперь очевидно, шла речь и в письме Александра Карамзина брату Андрею: «Старик Геккерн сказал госпоже Пушкиной, что он умирает из-за нее, заклиная ее спасти его сына, потом стал грозить местью; два дня спустя появились анонимные письма. (Если Геккерн — автор этих писем, то это с его стороны была бы жестокая и непонятная нелепость, тем не менее люди, которые должны об этом кое-что знать, говорят, что теперь почти доказано, что это именно он!) За этим последовала исповедь госпожи П<ушкиной> своему мужу, вызов, а затем женитьба Геккерна…» Это письмо писалось 13 марта 1837 года по свежим следам трагедии человеком, поддерживавшим тесные отношения как с Пушкиным, так и с Дантесом.

Игнорировать два таких свидетельства или придавать им другой смысл, которого в них не заключено, нет никаких оснований, а значит, следует подвергнуть сомнению выдвинутую С. Л. Абрамович версию о том, что подстроенное Идалией Полетикой свидание Дантеса с Натальей Николаевной, положившее начало новому витку интриги против Пушкина, состоялось не в январе 1837 года, а 2 ноября 1836 года. Однако в этот день Геккерен подстерег Наталью Николаевну и имел с ней разговор. Рассмотренное письмо Дантеса не было в свое время известно Абрамович. Однако суть разговора прорисована ею психологически совершенно точно: «Каковы были непосредственные мотивы, толкнувшие Геккерена на этот шаг, сказать нелегко. По-видимому, он вел двойную игру. Геккерен выполнял поручение своего приемного сына, который сделал его своим конфидентом, и в то же время с тайным злорадством заставлял краснеть и трепетать от его намеков женщину, которую он ненавидел».

Со слов Александрины Гончаровой мы также знаем, что незадолго до 4 ноября Геккерен убеждал ее сестру «оставить своего мужа и выйти за его приемного сына». Александрина не могла только припомнить, было ли это сделано письменно или устно. Теперь и это сомнение разрешено. События 2 ноября непосредственно предшествовали распространению анонимных писем.

Один из друзей Пушкина, получивших письмо в двойном конверте, Константин Россет, брат Александры Осиповной Смирновой, заподозрил неладное и не передал его поэту. По словам Владимира Соллогуба, эти подметные письма были получены всеми членами карамзинского кружка, но тотчас ими уничтожены. Соллогуб вспоминал обстоятельства получения им пасквиля. Он жил тогда на Большой Морской у своей тетки княгини Васильчиковой. 4 ноября утром она призвала племянника к себе и сказала: «Представь себе, какая странность! Я получила сегодня пакет на мое имя, распечатала и нашла в нем другое напечатанное письмо, с надписью: Александру Сергеевичу Пушкину. Что мне с этим делать?» При этом она вручила ему письмо. Соллогуб, которому была памятна недавняя его дуэльная история с Пушкиным, первым делом решил, что письмо содержит что-то касающееся ее и что ни распечатывать, ни уничтожать его он не вправе, и отправился с ним на Мойку. Пушкина застал он сидящим в своем кабинете, и когда тот распечатал конверт, то тотчас сказал: «Я уже знаю, что такое; я такое письмо получил сегодня же от Елизаветы Михайловны Хитровой; это мерзость против жены моей. Впрочем, вы понимаете, что безыменным письмом я обижаться не могу. Если кто-нибудь сзади плюнет на мое платье, так это дело моего камердинера вычистить мне платье, а не мое. Жена моя — ангел, никакое подозрение коснуться ее не может. Послушайте, что я по сему предмету пишу г-же Хитровой». Прочитанное письмо было сообразно произнесенным только что словам. «В сочинении присланного ему всем известного диплома, — вспоминал Соллогуб, — он подозревал одну даму, которую мне и назвал». Говорил Пушкин с большим достоинством, спокойно, и, как показалось тогда его собеседнику, «хотел оставить всё дело без внимания». Однако через две недели Соллогуб узнал, что в тот же день Пушкин отправил вызов Дантесу. Приехавший к Пушкину Вяземский застал друга уже вовсе не в том спокойном состоянии, в каком его оставил Соллогуб. За это время произошло его объяснение с женой.

Вяземские также получили письмо. Княгиня Вера Федоровна принесла его нетронутым к мужу в кабинет. Они приняли решение распечатать второй конверт, тотчас заподозрив, что он содержит что-то оскорбительное для Пушкина. «Первым моим движением, — вспоминал позднее Петр Андреевич, — было бросить бумагу в огонь, и мы с женою дали друг другу слово сохранить всё это в тайне. Вскоре мы узнали, что тайна эта далеко не была тайной для многих лиц, получивших подобные письма, и даже Пушкин не только сам получил такое же, но и два других подобных, переданных ему его друзьями, не знавшими их содержания и поставленными в такое же положение, как и мы». Судя по всему. Вяземский приехал уже после Соллогуба, и именно его, а также Елизавету Михайловну Хитрово он имел в виду, когда говорил о двух друзьях поэта, передавших ему письма с пасквилем.

Письма заставили Наталью Николаевну, по отзыву того же Вяземского, «невинную, в сущности, жену признаться в легкомыслии и ветрености, которые побуждали ее относиться снисходительно к навязчивым ухаживаниям молодого Геккерена; она раскрыла мужу все поведение молодого и старого Геккерена по отношению к ней; последний старался склонить ее изменить своему долгу и толкнуть ее в пропасть». Вяземский продолжает свой рассказ об этом дне: «Пушкин был тронут ее доверием, раскаянием и встревожен опасностью, которая ей угрожала, но, обладая горячим и страстным характером, не мог отнестись хладнокровно к положению, в которое он с женой был поставлен: мучимый ревностью, оскорбленный в самых нежных, сокровенных своих чувствах, в любви к своей жене. Видя, что честь его задета чьей-то неизвестной рукою, он послал вызов молодому Геккерену как единственному виновнику, в его глазах, в двойной обиде, нанесенной ему».

Как мы видим, и воспоминание столь близкого к Пушкину человека, как Вяземский, подтверждает, что именно после того, как Геккерен подловил в доме Лерхенфельда Наталью Николаевну, уговаривал ее отдаться Дантесу и, наконец, угрожал ей, появились анонимные письма.

Автором их Пушкин поначалу, до объяснения с женой, посчитал некую даму, имя которой даже назвал Соллогубу. Последний унес тайну этого имени в могилу. Позднее только один человек, историк Петр Иванович Бартенев, знавший многих из окружения Пушкина, в том числе и Соллогуба, ни на кого не ссылаясь, назвал его, притом без всяких оговорок: Идалия Полетика. Никто из тех, кто позднее занимался историей дуэли Пушкина, ни разу не рассматривал эту версию. В первую очередь это было связано даже не столько с доказательствами, которые привел в свое время П. Е. Щеголев, считавший авторами анонимных писем князей И. С. Гагарина и П. В. Долгорукова, а с убеждением, которое овладело самим Пушкиным в тот же день, 4 ноября, после объяснения с Натальей Николаевной. Вяземский довольно осторожно высказался по этому поводу в письме великому князю Михаилу Павловичу: «Необходимо при этом заметить, что, как только были получены эти анонимные письма, он заподозрил в их сочинении старого Геккерена и умер с этой уверенностью. Мы так никогда и не узнали, на чем было основано это предположение, и до самой смерти Пушкина считали его недопустимым. Только неожиданный случай дал ему впоследствии некоторую долю вероятности. На этот счет не существует никаких юридических доказательств, ни даже положительных оснований».

Действительно, дуэль, при распространении подобного пасквиля представлявшаяся неизбежной, не входила в планы ни Геккерена, как бы он ни ненавидел Наталью Николаевну, ни его приемного сына; для них она должна была при любом исходе обернуться крахом карьеры в России, что и произошло.

Вскоре после распространения писем подозрение в их авторстве пало на двух молодых людей — князей Гагарина и Долгорукова. Первым их заподозрил Константин Россет. Ему показалось странным, что адрес на конверте содержал такие детали, которые могли знать только часто посещавшие его люди. Его подозрение усилилось тем обстоятельством, что мало знавший до того поэта Гагарин казался «убитым тайной грустью после смерти Пушкина». В окружении Пушкина эта версия нашла поддержку. Николай Михайлович Смирнов пересказал ее, одновременно связав с Геккереном: «Оба князя были дружны с Геккереном и следовали его примеру, распуская сплетни». Николай Иванович Греч в своих «Записках» также закрепил это мнение: «Впоследствии узнал я, что подкидные письма, причинившие поединок, писаны были кн. Иваном Сергеевичем Гагариным с намерением подразнить и помучить Пушкина. Несчастный исход дела поразил князя до того, что он расстроился в уме, уехал в чужие края, принял католическую веру и поступил в орден иезуитов». С. А. Соболевский, один из ближайших друзей Пушкина, будучи в Париже, беседовал с Гагариным и пришел к убеждению, что тот к сочинению пасквиля непричастен, но Долгоруков, живший в ту пору с ним вместе в Петербурге, мог воспользоваться его бумагой и тем направить на него подозрение. После же того, как жена П. В. Долгорукова, к которой супруг был равнодушен, стала утверждать, что муж сам признался в авторстве всей этой интриги, потомкам уже ничего не оставалось, как следовать этой версии. Одинокие голоса Соллогуба и Бартенева не были услышаны, затерявшись в хоре обвинителей князей Гагарина и Долгорукова.

В свете новых эпистолярных материалов следует попытаться разобраться в забытой версии об авторстве Геккерена. Пушкин укрепился в своем мнении 8 ноября, в день именин своего лицейского товарища М. Л. Яковлева, когда в присутствии воспитанника второго выпуска Лицея князя Эристова показал анонимное письмо, достав его из кармана со словами: «Просмотрите, какую мерзость я получил». Яковлев был в ту пору директором типографии Второго отделения собственной Его Императорского Величества канцелярии и знал толк в бумаге. Рассмотрев бумагу, на которой был написан пасквиль, Яковлев предположил, что, судя по высокой пошлине, она должна принадлежать какому-то посольству. Это заключение подтвердило подозрения Пушкина. На самом же деле было бы довольно глупо со стороны Геккерена воспользоваться собственной бумагой. Скорее это аргумент в пользу его непричастности к написанию пасквиля.

Сохранилось единственное письмо Геккерена Дантесу от этих дней, и оно как раз касается анонимных писем:

«Если ты хочешь говорить об анонимном письме, я тебе скажу, что оно было запечатано красным сургучом, сургуча мало и запечатано плохо. Печать довольно странная; сколько я помню, на одной печати имеется посредине следующей формы „А“ со многими эмблемами внутри „А“. Я не мог различить точно эти эмблемы, потому что, я повторяю, оно было плохо запечатано. Мне кажется, однако, что там были знамена, пушки, но я в этом не уверен. Мне кажется, так припоминаю, что это было с нескольких сторон, но я в этом также не уверен. Ради бога, будь благоразумен и за этими подробностями отсылай смело ко мне, потому что граф Нессельроде показал мне письмо, которое написано на бумаге такого же формата, как и эта записка. Мадам Н. и графиня Софья Б. тебе расскажут о многом. Обе они горячо интересуются нами. Да выяснится истина, это самое пламенное желание моего сердца. Твой душой и сердцем.

Б. де Г.

Почему ты спрашиваешь у меня эти подробности? До свидания, спи спокойно».

Упоминаемая в письме мадам Н. — безусловно, графиня Мария Дмитриевна Нессельроде, урожденная Гурьева. Она будет посаженой матерью Дантеса на свадьбе с Е. Н. Гончаровой. Она состоит и в числе подозреваемых в авторстве пасквиля. Основание этому заключается в позднейших словах Александра II: «Ну, так вот теперь знают автора анонимных писем, которые были причиной смерти Пушкина: это Нессельроде».

Графиней Софьей Б. может быть или Софья Александровна Бобринская, или Софья Ивановна Борх, урожденная Лаваль. О последней Щеголев писал: «Какую-то роль в дуэльной истории Пушкина графиня Борх играла. В фальшивых записках А. О. Смирновой читаем о письме Софьи Борх, в котором она оправдывает чету Нессельроде от упреков в скверном отношении к Пушкину и в чрезмерно приветливом к семье Геккеренов. Поверим на этот раз запискам Смирновой. Возможно, что именно о ней упоминает старый Геккерен в письме к приемному сыну».

Это письмо было впервые опубликовано во французском оригинале А. С. Поляковым в 1922 году. Публикатор пишет при этом: «Письмо доставлено, на наш взгляд, Геккереном графу Нессельроде в числе тех пяти документов, которые он отправил ему 28 и 30 января 1837 г. и которые должны были убедить Николая, во-первых, что „барон Геккерен был не в состоянии поступить иначе, чем он это сделал“, а во-вторых, чтобы получить оправдание императора: „Оно мне необходимо для того, чтобы я мог себя чувствовать вправе оставаться при императорском дворе; я был бы в отчаянии, если б должен был его покинуть…“». Письмо было обнаружено в архиве Третьего отделения, куда оно никак не могло бы попасть, если бы оставалось в руках Геккеренов. Щеголев, поместив перевод этого письма в третьем издании своей книги, так высказался по его поводу: «Мы не можем разделить мнение А. С. Полякова о том, что эта записка служит доказательством непричастности Геккерена к пасквилю, полученному Пушкиным 4 ноября 1836 года. На нас эта записка производит странное впечатление какого-то воровского документа, написанного с специальными задачами и понятного только адресату».

Это письмо не было, как и еще два неизвестных нам документа, представлено следственной комиссии и осело в секретных архивах, хотя оно совершенно однозначно говорит о том, что оригинал пасквиля был показан Геккерену Нессельроде и что пасквиль по формату совпадает с данным письмом, адресованным Дантесу. Только из этого письма нам стало известно, что у Нессельроде был экземпляр пасквиля. Само упоминание в письме имен Нессельроде и его супруги служило формой скрытого шантажа в адрес канцлера, от которого Геккерен добивался такого решения своей судьбы, которое позволило бы ему остаться в России. Со стороны Нессельроде это письмо могло вызвать только гнев, свидетельства которого мы находим в позднейших отзывах канцлера о Геккерене.

Прежде чем попытаться разобраться в смысле написанного Геккереном Дантесу, необходимо датировать его письмо (точнее, записку). Исследователи традиционно относят ее ко времени суда по поводу дуэли, когда Дантес содержался под арестом. Только Поляков считал, что она была написана в ноябре, во время первой дуэльной истории. Геккерен этой запиской косвенно оправдывал себя и предостерегал Дантеса от необдуманных поступков. Очевидно, что она послана тогда, когда Геккерен не виделся с Дантесом, то есть в один из дней, когда последний был на дежурстве. Назначенный приказом командира полка генералом Гринвальдом от 4 ноября на пять внеочередных дежурств по полку, он отбывал их сутками, с 12 часов одного дня до 12 часов другого, через день отдыха: 6, 8, 10, 12 и 14 ноября. Судя по тому, что никакие другие вопросы в записке не поднимаются, они уже были решены в переговорах Геккерена с Жуковским и Пушкиным: дуэль была отсрочена на две недели, и Дантес уже знал об этом из других, не дошедших до нас записок.

Письмо Геккерена, как признает он сам, удовлетворяет интерес, проявленный Дантесом («Почему ты спрашиваешь у меня эти подробности?»). У Дантеса возникли какие-то соображения относительно авторства анонимного пасквиля, инспирированные, скорее всего, каким-то разговором. Геккерен предположил то же самое, раз подал совет: «Ради бога, будь благоразумен и за этими подробностями отсылай смело ко мне, потому что граф Нессельроде показал мне письмо, которое написано на бумаге того же формата, как и эта записка». Ясно, что Геккерен высказывает свои соображения по какому-то очевидному адресу. Кого следовало отсылать к нему? Очевидно, кто-то, с кем Дантес разговаривал во время своего дежурства, проявил интерес к пасквилю. Поскольку Дантес находился на дежурстве в казармах Кавалергардского полка, то доступ к нему был ограничен только сослуживцами. У кого из однополчан Дантеса и с какой стати мог возникнуть интерес к тому, как выглядел пасквиль? Только у того, кто заподозрил третье лицо и потому обратился к Дантесу. Этим офицером прежде всего мог быть Александр Михайлович Полетика, муж Идалии Полетики.

Письма Идалии Дантесу из архива Геккеренов наглядно свидетельствуют о ее страстной влюбленности в Дантеса, а также о романе, существовавшем между ними. В июле 1839 года Идалия отправляет письмо Екатерине Геккерен: «Я по-прежнему люблю вас… вашего мужа, и тот день, когда я смогу вновь увидеть, будет самым счастливым в моей жизни». В феврале же 1837-го Полетика пишет еще находящемуся под арестом Дантесу: «Бедный друг мой, ваше тюремное заточение заставляет кровоточить мое сердце… Мне кажется, что все то, что произошло, — это сон, но дурной сон. Я больна от страха». А позднее, 3 октября 1837 года, она признается: «Я ни о чем, ни о чем не жалею…» Эти письма были частично напечатаны еще П. Е. Щеголевым; их публикация продолжилась в наше время С. Б. Ласкиным и С. Витале. За приведенными фразами из писем Идалии Полетики, с их недомолвками и двусмысленностями, скрывается явно нечто большее, так же как нельзя объяснить известную жгучую ненависть ее к Пушкину, сохраненную ею до самой смерти, одним лишь чувством любви. О чем она не жалеет? Не о том ли, что написала, снедаемая ревностью, анонимный пасквиль? За какое «благородное и лояльное поведение Дантеса», уже покинувшего Россию, благодарен граф Строганов, как он пишет Геккерену-старшему? Ответы на все эти вопросы могли дать только непосредственные участники этой интриги, затеянной против Пушкина, но они предпочли промолчать. Нам остается искать ответы между строк их писем.

Тем не менее Пушкин в конце концов счел автором анонимок Геккерена, взвесил все «за» и «против» и, отказавшись от мысли послать оскорбительное письмо Геккерену-старшему, с полным правом счел виновным в создавшейся ситуации, оскорбительной для него и жены, приемного сына дипломата и уже вечером 4 ноября послал по городской почте вызов на дуэль на имя господина Жоржа Геккерена, как того теперь стали именовать в Петербурге. Текст вызова до нас не дошел, но его видел у секунданта Дантеса барона д’Аршиака Владимир Соллогуб, которому Пушкин предложил быть своим секундантом. Вызов был лаконичный и корректный, без объяснения причин, но не оставлявший места для каких-либо сомнений в отношении решимости Пушкина драться.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

Два письма

Два письма ...Дня три или четыре длилась она, эта первая побывка. После октябрьских праздников Юра снова уезжал в Люберцы.Провожали его шумно. На вокзал он шел вместе с товарищами по классу, а в центре веселой, многоголосой ватаги ребят, плотно сжатой ими со всех сторон,

XV. Болезнь Гоголя в Риме. - Письма к сестре Анне Васильевне и к П.А. Плетневу. - Взгляд на натуру Гоголя. - Письмо к С.Т. Аксакову в новом тоне. - Замечание С.Т. Аксакова по поводу этого письма. - Другое письмо к С.Т. Аксакову: высокое мнение Гоголя о "Мертвых душах". - Письма к сестре Анне Василье

XV. Болезнь Гоголя в Риме. - Письма к сестре Анне Васильевне и к П.А. Плетневу. - Взгляд на натуру Гоголя. - Письмо к С.Т. Аксакову в новом тоне. - Замечание С.Т. Аксакова по поводу этого письма. - Другое письмо к С.Т. Аксакову: высокое мнение Гоголя о "Мертвых душах". - Письма к сестре

Письма

Письма 1 [Конец июля 1962. Коми — Ленинград]Дорогой Донат!У меня все в порядке. Живем мы в очень глухом месте, хоть и относимся к Ленинградскому военному округу.Может быть, можно что-нибудь сделать, чтобы меня переслали поближе к Ленинграду. Может, Соловьев мог бы помочь, хотя

Письма

Письма Все куда-то я бегу, — На душе темно и тошно, У кого-то я в долгу, У кого — не помню точно. Все труднее я дышу, Но дышу — не умираю, Все к кому-то я спешу, А к кому — и сам не знаю. Ничего, что я один. Ничего, что я напился, Где-то я необходим, Только адрес позабылся… * *

Глава 31. Исповедь «Неистового Виссариона». (историческое расследование о «диссидентах» в погонах, писавших «анонимные письма»)

Глава 31. Исповедь «Неистового Виссариона». (историческое расследование о «диссидентах» в погонах, писавших «анонимные письма») Признан виновным в антисоветской агитации и пропаганде:Герой Советского Союза (1944) генерал-лейтенант танковых войск Матвей Кузьмич Шапошников

Глава 4 Документы и письма 1939–1945 гг Письма с фронта

Глава 4 Документы и письма 1939–1945 гг Письма с фронта В. Кейтель — женеСтавка фюрера, 3.8.1943…Не следует обсуждать по телефону воздушную войну, развязанную против наших городов. Последствия бомбардировки Гамбурга чудовищны, а минувшей ночью состоялся новый налет. Боюсь, что

Анонимные письма

Анонимные письма Двенадцатого сентября 1836 года Пушкин со всем семейством переезжает с дачи на вновь снятую квартиру на набережной Мойки в дом княгини Софьи Григорьевны Волконской, родной сестры декабриста князя Сергея Волконского и супруги светлейшего князя Петра

Псевдонимы и анонимные издания конца 70-х годов

Псевдонимы и анонимные издания конца 70-х годов К концу семидесятых годов многие сотни известных диссидентов, в том числе писателей и ученых, эмигрировали из СССР. Они могли публиковать свои произведения, уже не прибегая к конспирации. За границей, главным образом во

ТРИ ПИСЬМА

ТРИ ПИСЬМА Ширококрылых вдохновений Орлиный, дерзостный полет. Ф. Тютчев «Сколько камней образуют кучу?» Старый вопрос схоластических споров. Не таков ли вопрос: «Сколько удачных ролей создают славу актеру?» Да что говорить о славе, если даже после грандиозного успеха на

31. Анонимные звонки

31. Анонимные звонки 8 декабря 1987 года у одного из старших патентных юристов Intel состоялся телефонный разговор, из которого следовало, что у компании на горизонте обозначился новый конкурент. Юриста звали Карл Силверман, он являлся подчиненным Тома Данлэпа в отделе,

Письма

Письма Письма, приведенные в этой главе, являются поистине большой редкостью, ибо в советское время многие из них были уничтожены властью для создания истинного идеала в лице Владимира Ленина. Считалось, что репутация вождя должна быть кристально чиста и ни в коем случае

Из письма

Из письма По нынешним временам, каждое письмо кажется последним. Спрашиваете о врагах и клеветниках. Да шут с ними, и вспоминать не хочется! Помянутые Вами "американские жители" даже и не враги, а просто грабители. Вот были враги вроде Боткина или клана Бенуа! Но Боткин,

ПИСЬМА

ПИСЬМА Письма Артема Веселого Ефиму Давидовичу Зозуле[93]Ефим Давыдович,послезавтра в субботу намереваюсь сдать для библиотечки «Огонек» Реки огненные.В первом издании она вышла в «Молодой Гвардии» 1,5 года назад и разошлась в 2–3 месяца исключительно по комсомольским

4. Письма

4. Письма Особый гнев и возмущение вызывала ситуация в самом центре бывшего еврейского квартала. Там, где когда-то находилась синагога «Авраам-авину». Меня преследовала мысль: а может, именно я могу что-нибудь сделать? Хотя, конечно, сомневался — в Хевроне недавно, к тому же