Послевоенные годы

Послевоенные годы

По возвращении в Москву осенью 1943 года я поступил в Московский авиационный институт (МАИ), меня приняли без экзаменов, на основании аттестата. Я был очень молод, всего пятнадцать лет, но на это как-то закрыли глаза, тем более что я был хорошо подготовлен. Отец сам получил инженерное образование и считал, что и мне следует получить такое же. Вообще это очень разумная идея — инженерное образование как основа, тем более что в Москве не было тогда университета.

В авиационном институте был сильный коллектив студентов. Особенно выделялся Гриша Чернявский[32], который потом стал членом-корреспондентом Академии наук, и возглавлял крупное ракетное бюро в Красноярске. В восемьдесят седьмом или восемьдесят восьмом году мы с ним совершенно неожиданно встретились в Калифорнии. Я приехал туда снимать для телевидения рассказ о работах экономистов Соединенных Штатов и вдруг наткнулся на Гришу, который возглавлял группу советских ракетчиков. Мы с ним тогда сняли эпизоды о том, как наши ракетчики разговаривают со своими американскими коллегами.

В МАИ нас прекрасно учили, хорошо была поставлены математика, механика и другие курсы. Очень любопытен был курс газодинамики — аэродинамики высоких скоростей. Ее читал Сергей Александрович Христианович[33]. Читал он, правда, не слишком систематично, но очень образно. И у меня на всю жизнь остались в памяти картины характеристик разрывных движений, ударных волн. В гидродинамике обычно доминирует классическое эйлеровское течение жидкости, а на его лекциях я понял, как устроены разрывные течения, совершенно противоречащие интуитивному представлению об этом процессе. Потом я узнал, что когда Чаплыгину[34] рассказали о разрывных течениях, он, воспитанный на классических моделях гидродинамики, никак не хотел воспринимать существование таких движений.

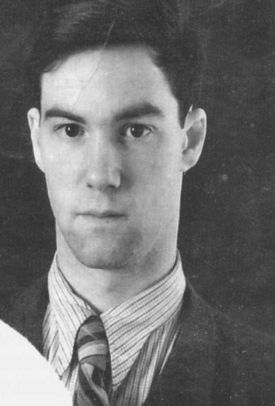

Сергей Капица студент МАИ. 1945 г.

1949 г.

В курсе механики мы изучали возмущенное движение маятника, и профессор Свешников сказал, что есть еще один любопытный, но малоизученный вариант такого движения. Если очень быстро колебать подвес маятника, то его движение существенно меняется, но объяснения этому явлению тогда не имелось. Я рассказал задачу о маятнике отцу, который тогда занимался движением электронов в магнитном поле, и он разобрался в этом явлении. Вышла его классическая работа о движении маятника с колеблющимся подвесом. Он подарил мне оттиск этой работы с очень трогательной надписью.

В дипломе у меня указана специальность — самолетостроение. Одним из моих курсовых проектов была разработка катапультируемого сидения самолета, которое выбрасывалось за счет тяги ракетных двигателей. Пилота не выстреливали как из пушки, со страшной ударной нагрузкой на позвоночник, а размещали позади сидения две пороховые ракеты, которые в гораздо более спокойном темпе выносили сидение из кабины. Я разобрался в работе пороховых ракет и спроектировал такое сидение, и сейчас этот подход лежит в основе технологии спасения летчиков в аварийных ситуациях. При расчете таких катапультируемых сидений необходимо знать предельные перегрузки, переносимые человеком. Для этого мы обратились к немецким данным, полученным при опытах на советских военнопленных.

«Я не всегда такой. Это ведь только фотография». 27 апреля 1949 г.

В институте у нас была летная практика на аэродроме в Долгопрудном, где для этих целей предназначался двухместный учебный самолет У2. Помню, как в первый раз инструктор, подняв его в воздух, передал мне управление. Полетали-полетали и, когда вернулись в аэропорт, он сказал: «Вы ведь раньше летали. Я вижу, что вы уже управляли самолетом…» Я ответил, что это в первый раз, но он не поверил: «Нет, так первый раз не летают». Возможно, у меня очень хорошо получилось потому, что я ясно представлял себе физику полета и имел опыт управления яхтами. Позже, я вполне освоился и летал в самых разных местах.

Последний раз это случилось в Англии. Я встречался в Лондоне с ученым из фирмы IBM, связанным с вычислительной техникой. Мне тогда нужно было попасть из Лондона в Кембридж. Он неожиданно предложил: «Давайте полетим на моем самолете. Я лечу в Манчестер, а оттуда отвезу вас в Кембридж». Мы поехали в аэропорт под Лондоном, сели в его маленький самолет, и вдвоем полетели в Манчестер, и уже оттуда отправились в Кембридж, лететь надо было часа полтора. Я рассказал ему, что умею водить самолет, и он предложил мне пилотировать. Я взял штурвал, выдерживал высоту полета, направление, и — чих-чих-чих — так мы и летели. Вдруг я вижу, что подо мной — а мы летели на высоте примерно двух тысяч метров — проходит большой вертолет. Мы расходимся как в море корабли, он ниже в своем эшелоне, а я над ним на большом расстоянии. Все это время мой спутник возился с радио и никак не мог установить связь с Кембриджем. Но это была его забота, а я летел себе, вывел самолет куда надо, и только в последние минуты перед посадкой передал ему управление. Мы сели в Кембридже — и вдруг жуткий скандал — почему ваше радио не отвечало! почему вы так безобразно себя ведете! в общем, вау-вау-вау. Оказалось, что на том самом вертолете, который пересек наш курс, летел Принц Уэльский, и поэтому был объявлен большой аврал. А у нас не только не работало радио, но еще и самолетом управлял иностранец. Но все обошлось хорошо и для меня, и для Принца Уэльского.

Единственное, чего я так никогда и не сделал — я не прыгнул с парашютом, хотя это и входило в нашу программу. Но тогда я как раз ухаживал за Таней, собирался жениться, и она мне прямо сказала, что она не хочет начинать свою брачную жизнь с вдовства. К счастью, прыжки с парашютом не были обязательной частью учебной программы, иначе я бы непременно прыгнул, и кто знает, как бы в этом случае сложилась моя семейная жизнь.

В 1945 году я окончил второй курс института. Летом того же года американцы взорвали первые атомные бомбы. Тогда же начало портиться то настроение приподнятости и надежд, которое наступило после Победы.

После Хиросимы в нашей стране был создан «Специальный комитет», который возглавил Берия. В состав этого комитета был включен и мой отец. Так он попал под начало человека, с которым сработаться был органически не способен. Вскоре началось наступление на очень важное для отца дело — кислородную промышленность, которую он создавал и от которой был, в конце концов, несправедливо отстранен. Самым сильным ударом было снятие с поста директора Института физических проблем. У отца отняли институт, установки, те самые, что при организации института ему прислал из Англии Резерфорд, отняли всех его сотрудников. Лишенный возможности работать, он жил практически безвыездно на даче на Николиной Горе, никогда даже не ночуя в Москве.

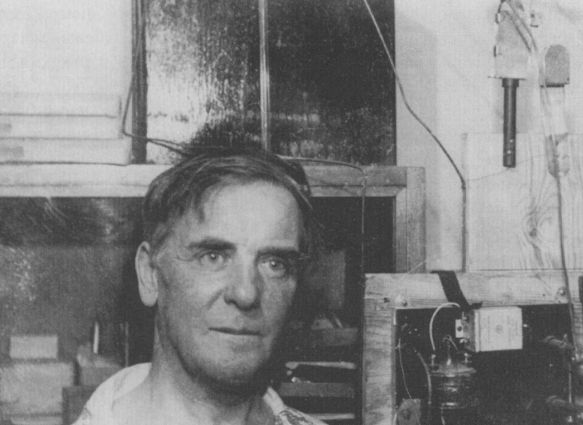

Хата — лаборатория

П. Л. Капица в хате-лаборатории. 1947 г.

Первые полгода Петр Леонидович был в глубоком расстройстве и тяжело болел. Однако затем он вновь начал работать, работать в любых условиях, последовательно и неуклонно добиваясь всего необходимого. В дачной сторожке он оборудовал себе лабораторию, и в этой хате-лаборатории, как он ее называл, ему помогали лишь мы с братом Андреем, который в это время заканчивал школу и порой причинял всем немало беспокойства.

Брат очень увлекался взрывчатыми веществами, это было его хобби. В послевоенные годы на Николиной горе находили патроны и другие опасные предметы. Андрей говорил, что вылавливал их в реке, но на самом деле выменивал их на свои бутерброды. У меня до сих пор хранится самодельная ракетница, которую отец велел сделать Андрею, чтобы взрывать пиропатроны. Вытачивая эту ракетницу на токарном станке, я запихивал в нее для примерки стреляные гильзы. Но одна неожиданно выстрелила. Комната наполнилась вонючим дымом, заряд разбил окно, метался туда-сюда. На звук выстрела прибежала мать и увидела меня в полной растерянности с «ракетницей» в руках: я ведь мог либо брата, либо себя поранить, а то и убить.

Родители практически все время проводили на даче, нас с братом оставили в московском доме на попечение тети Наташи, а на выходные и каникулы мы приезжали на Николину Гору.

В странных условиях отлучения от науки большое значение для отца имела часто внешне незаметная помощь настоящих друзей. Тогда многие «раззнакомились», прекратили какие-либо контакты с нами, кто из простого страха, беспринципности или осторожности, а кто и по прямому указанию свыше.

Могущественный противник отца — Берия — пользовался различными приемами своего ведомства, чтобы следить за ним и оказывать давление. Трудно было иногда отвязаться от ощущения опасности, возможности роковой случайности! Напоминанием об этом стала страшная смерть Михоэлса в начале 1948 года. Незадолго до отъезда в Минск он позвонил отцу, позвонил, как бы попрощаться. По-видимому, предчувствовал свою гибель.

За работой в хате-лаборатории

Опыты по гидродинамике

Однако, несмотря ни на что, отец начал тогда систематические исследования по гидродинамике тонких пленок вязкой жидкости. Сначала он занимался теорией течений тонких слоев жидкости, а в экспериментальной части этой работы я принимал прямое участие. Опыты проводились в более чем скромных условиях, и были осуществлены простыми, но далеко не тривиальными средствами. Я думаю, что их класс не мог бы быть выше и в хорошо обставленной лаборатории.

Самое трудное состояло в том, что нужно было иметь стеклянную трубку очень правильной формы. Для достижения этого я применил методику, с помощью которой изготавливал зеркала для телескопов, и в результате сделал трубки с оптической точностью порядка микрона — они были точно круглые и точно цилиндрические. Изготовление таких трубок — особое искусство: сначала я делал довольно грубые заготовки, потом шлифовал их на токарном станке — они вращались, а я обжимал их медными обоймами. Потом была фотографическая регистрация, при которой увеличивалась тень пленки. Очень важен был наклон пластинки, он и определял увеличение: получилась изящная, методически точная экспериментальная работа, которая, по существу, с тех пор не превзойдена[35].

Эта работа, где впервые было исследовано течение тонких пленок по стенке, считается основополагающей в своей области. Интересно, что в 2007 году премия «Глобальная энергия»[36] — полмиллиона долларов — была присуждена академику Накорякову из Новосибирска и доктору Хьюитту из Англии за изучение теплопередачи в пленках. При вручении премии Хьюитт вспомнил про нашу с отцом работу. Причем англичанин сказал об этом очень трогательно, хотя и не знал, что я присутствую в зале как член экспертного совета. Так что через 50 лет произошло возвращение к делам давно минувших дней.

В те годы отец каждый день совершал регулярные прогулки либо с Анной Алексеевной, которая всегда во всем его поддерживала, либо со мной: мы старались никогда не оставлять его одного. Но жизнь наша состояла не только из страхов.

Как-то в начале осени 1946 года к нам на дачу приехал дядя Коля, Николай Николаевич Семенов — Колька, как с юности его звал отец. Он привез собаку, Тоя, рыжего сеттера, натасканного на охоту кобеля, который стоил ему 3000 рублей, большие тогда деньги. Естественно, что тут же решили ехать на охоту. Отец предложил мне их сопровождать и дал ружье, которое ему подарил Берия. Это была штучная тульская двустволка 16 калибра с редким сочетанием стволов — чок и получок, правда мало подходящая для предстоящей охоты.

Мы поехали на большое поле, протянувшееся от дороги, которая теперь ведет в Лесные Дали, к деревне Дунино, где жил тогда Пришвин. Был чудесный день, прозрачная даль поля, где по стерне нам предстояла охота на перепелок. Они прилетали на сжатое поле и питались зерном перед перелетом на юг. При этой классической охоте, стрелки идут по полю, а перед ними челноком бегает собака, вспугивая дичь, которую стреляют влет. Я шел позади академиков, которым еще предстояло получить Нобелевские премии.

Вдруг все переменилось. Впереди появился заяц. Той бросился за ним. Следом побежали охотники, на ходу перезаряжая ружья с бекасинника на четвертый номер дроби, я же был замыкающим. Собака уже нагоняла зайца, когда он вдруг устремился к телефонному столбу, стоящему посреди поля. Тут заяц обратился в кошку и ловко забрался на самую вершину столба. По-видимому, кошка мышковала на поле, куда мыши были привлечены тем же зерном, что и перепелки. Такая вот экология.

Разлив на Москве-реке. В лодке Сергей, стоит Петр Леонидович. Николина Гора. 1948 г.

На даче. В центре стоит Н. Н. Семенов

Прогулка. Николина Гора. 1947 г.

Охотники. Слева направо: Андрей, Сергей, Е. Н. Моисеенко, Анна Алексеевна, Е. П. Привалова, Джек, Петр Леонидович. Сидит с ружьем Мила Семенова. Фото Н. Н. Семенова. Николина Гора. 1946 г.

Когда я подошел, кошка победно шипела, Той жалобно и стыдливо скулил, а охотники строго сказали мне, чтобы я никогда и никому не рассказывал о случившемся. С тех пор прошло более шестидесяти лет, никого из действующих лиц и зверей давно нет, только осталось поле и старый столб, но уже без проводов. Мне кажется, что за давностью лет можно нарушить обет молчания.

Во время длительных прогулок по живописнейшим местам Подмосковья мы с отцом говорили о многом: о науке и обществе, об ученых и власти. Те разговоры во многом сформировали мое отношение к этим вопросам.

Упорядоченный и интеллектуально напряженный образ жизни, несомненно, сохранил здоровье отцу. Судьба же его коллег, работавших над бомбой, была другой. Возглавлявший весь проект и крупнейший ядерный институт И. В. Курчатов умер в 57 лет, а А. И. Алиханов — в 66. И не от радиации, как это иногда представляют, а от болезни сердца, доведенные до инфаркта в первую очередь режимом и обращением с ними шефа «проблемы». Пожалуй, только один отец посмел тогда сопротивляться всесильному Берии.

На моем обучении в МАИ опальное положение отца не отражалось. Еще во время учебы я начал работать в ЦАГИ, там я делал и диплом. Тогда в ЦАГИ по главным инженерным специальностям работали очень серьезные ученые — Миллионщиков, Келдыш[37], Охоцимский[38], Дородницын[39]. Я попал в лабораторию, которой руководил Христианович. Моей дипломной работой была вариация на тему ракеты «Фау-2», у нас в МАИ была часть такой ракеты и довольно подробное ее описание.

Одновременно я занимался изучением аэродинамического нагрева, это было тогда новое направление, все работы были закрытыми. Руководителем этого направления был А. А. Дородницын, который незадолго до этого защитил докторскую диссертацию по теории пограничного слоя в газе. Он целый год читал небольшой группе аспирантов курс теории функций комплексного переменного, Анатолий Алексеевич замечательно читал, и эта классическая глава математики надолго запала мне в ум именно в его изложении. У него была своеобразная манера: он писал на доске очень аккуратным почерком необходимые формулы, а когда поворачивался к аудитории, то закрывал глаза. Почему-то он не хотел смотреть на нас, видно так ему было легче.

Летом 1948 года, после 5-го курса я в первый раз поехал в горы, в Армению. На Алагезе, была база экспедиции по изучению космических лучей, организованная братьями Алихановым и Алиханяном[40]. Мой отец был дружен с обоими братьями, и меня взяли в эту экспедицию как практиканта. На поезде мы ехали до Тбилиси (поезд тогда не ходил дальше), оттуда через Михайловский перевал, тот самый, где Пушкин встретил Грибоедова, — в Ереван, а потом еще несколько часов на машине взбирались на вершину Алагеза. У экспедиции было два лагеря: нижний, основной, на высоте 3250 м, и маленькая станция — на высоте около 3700 м.

Сергей — родителям

29 августа 1948 года

Дорогие родители!!!

…Я только что спустился с горы, куда я поднялся сразу после приезда из Тбилиси. Это заняло 4 ? часа езды — 40 км хорошего шоссе и 30 км горной дороги. Вам это себе трудно представить. Машина идет на 1-й или 2-й скорости, мотор задыхается (сказывается высота). «Пищит, но лезет» по крутому уклону, расчищенному от скал взрывными работами, на которые было потрачено 20 тонн аммонала. Иногда попадаются отрезки совершенно плоские, лишенные скал, горные пастбища с кочевками курдов и армян. Пасутся стада баранов, охраняемые чудовищными собаками. Джек по сравнению с ними щенок щенка. Эти собаки вначале кидались на машину, но теперь они привыкли, хотя мы ехали и держали в руках камни на всякий случай. Эти собаки представляют большую ценность — 10 баранов (своеобразная местная валюта). Для сравнения можно указать цену невесты: 30–40 баранов. Таковы здесь нравы.

На самом Алагезе, вернее рядом с пиком, у маленького круглого озера стоят три финских дома: большой двухэтажный каменный дом, где помещается большой магнит, примыкающие лаборатории, налево — комнаты и еще маленький дом с электростанцией — вот основная часть экспедиции. Вокруг палатки, где живут рабочие и некоторые энтузиасты экзотики. В 800 метрах выше по горе стоят еще два домика, один жилой, другой — лабораторный с малым магнитом, где живу и работаю в группе у Вайсенберга. Я решил сначала разобраться в работе малого магнита, а затем перейти на большой.

Вокруг горы, зрелище величественное, но очень мрачное. Это почти голые скалы, трава кончается на уровне лагеря. Около вершины — снега и ледники, на горизонте виден Арарат весь в снегу, ледниках и облаках. Рядом с большим виден правильный конус малого Арарата. В противоположном направлении пики собственно Алагеза, их всего четыре — северный, западный, южный и восточный. Между ними — кратер, пропасть 300 метров. Хотя геологи и утверждают, что это не вулкан, но положение от этого не меняется.

Сейчас на горе много народу, около 50 человек, много строительных рабочих; они проводят центральное отопление, штукатурят дома, строят плотину для микро ГЭС, которая будет работать от воды озера. Вообще это совершенно оборудованное для цивилизованной науки место, если не считать погоды и высоты. Высота (3250 м) сказывается на каждом шагу, особенно в первые дни, как в прямом, так и в переносном смысле. Сколько-нибудь быстро и долго бежать невозможно — не хватает дыхания, почему-то лезут волосы, не растет борода. Вода кипит чуть ли не при 80°, моторы еле тянут. Зато солнце, когда оно есть, очень обжигает лицо. Погода здесь странная, ведь мы выше обычных облаков — те же, что в долине, поднимаются к нам в виде тумана, иногда так внезапно, что, даже отойдя недалеко от дома, можно заблудиться.

Основные работы здесь — это большой и малый магнит. На большом работает группа под руководством Морозова, Вайсенберг командует малым. Работы масса, так что и я могу быть здесь полезным. Кормят здесь хорошо, в основном мясо. У нас ученый-повар, но несмотря на это, готовит он хорошо, и во всяком случае достаточно. День начинается здесь поздно, в 9 утра по московскому времени, то есть в 10 по-местному. Кончают работать поздно ночью. Это меня удивляет, в экспедиционных условиях обычно наоборот.

Вообще, вся организация здесь поставлена блестяще, снабжение идет на машинах снизу. Всем хозяйством ведает некий Георг, здоровенный горец, который с одинаковым успехом режет быка и развешивает конфеты. Все хозяйство вращается около него.

Важную роль играет радио. Каждый день есть связь с Москвой, вы могли бы ее слушать. Наши позывные РГЦО — Москва, РГЦП — Алагез, работает в 12, 13 и 17 часов дня на 16,5 МГц, переговоры идут на близких волнах. Вообще связаться несложно, так что, кто будет в городе — (тетя Наташа, Леня или кто другой, так это ему вполне возможно). Я уже просил предупредить вас об этой возможности, подробности узнайте у Леры.

О моих диссертационных планах пока сказать трудно. Наверное, 5–6 поеду с Артем Ис. в Тбилиси, оттуда — поездом на побережье, затем домой.

Г. Еривань. Занги, высотная экспедиция Академии наук Арм. ССР.

Алагез. База экспедиции

Артем Исаакович Алиханян

По дороге на Алагез

После этого я еще много раз бывал в Армении. В студенческие годы я увлекся горными лыжами. У меня были немецкие трофейные лыжи «Остби», на них можно было бы и сейчас кататься, и канадские ботинки, очень специальные, я их купил на самостоятельно заработанные деньги. На Алагезе нас поднимали тракторами или на грузовиках на три с половиной тысячи метров (подъем был очень тяжелым), и оттуда мы спускались на лыжах вниз — двадцатикилометровый спуск. Впоследствии я ездил кататься в Приэльбрусье, в альплагерь «Эльбрус». Об этом увлечении мой двоюродный брат Леня написал такие стихи:

Лыжи разные бывают,

Это каждый неуч знает.

Горные, равнинные,

короткие и длинные,

С жесткими креплениями,

Или же с ремнями.

Это без сомнения

Знаете вы сами.

Но все что встречалось вам —

Жалкий, ненужный хлам.

Настоящими лыжами можно

Назвать только лыжи Сережины.

Ведь недаром платил Сергей

Заработанных кровных своих

Сто семьдесят восемь рублей

Сорок копеек за них.

Экспертизой Адриана

В них не найдено изъяна.

Из шестнадцати кусков

(Чтоб не поломать)

Лыжи переклеены —

Это ж надо понимать!

И к тому ж — трофейные.

А теперь в семнадцать лет

Ты послушай мой совет:

К восемнадцати годам

Будешь в возрасте для дам.

Дам наукой не прельстишь,

Это — бисера метанье,

Все равно получишь шиш,

Будь хоть кладезь знания.

Но попробуй встать на лыжи —

Сердцу сделаешься ближе,

На горе и под горой

Сразу станешь «милый мой».

Только при прыжках с трамплина

Береги свои штанины

Без штанов, ты сам поймешь,

И спортсмен идет ни в грош.

Итак, на лыжах дуй смелей

Итак, да здравствует слалом!

И твердо помни: веселей

Когда катаешься вдвоем.

Л. Л. Капица, 1945 г.

На Алибеке. Март 1964 г.

На лыжах. 1956 г.

С. Капица и А. М. Дамир. Ореанда. 1969 г.

Один раз я спас человека от гибели. Мы спускались с Алагеза довольно большой группой, человек 10–15, и мне, как более опытному, велели спускаться замыкающим. И когда уже смеркалось, на последнем этапе, может быть в километре от базы, на ровном плато, я вдруг вижу, что справа от трассы кто-то лежит. Он лежал не на самой трассе, а в стороне, и его легко можно было не заметить. Я подошел к нему — это был молодой, но уже известный физик Игорь Кобзарев[41], сын академика Кобзарева[42], вскоре он стал доктором наук, профессором МФТИ. Не очень спортивный, он упал и лыжной палкой проткнул себе бедро. Перелома не было, но было сильное кровотечение. Я перевязал ему, как мог ногу, потом быстро добежал до базы в Нор-Амберте, мы нашли легкие санки и его вывезли.

В конце 1940-х годов я познакомился с Таней Дамир. Она приезжала на Николину Гору к своей подруге Наташе Кекчеевой, дом которой находился рядом с той дачей, где мы с Таней живем и сейчас.

Танин отец — Алим Матвеевич Дамир, был знаменитым терапевтом. Он был блестящим диагностом, профессором московского Медицинского института и консультантом Кремля. Алим Матвеевич окончил Московский университет; учился вместе с Владимиром Александровичем Энгельгардтом, с которым наша семья была очень дружна, и они тоже жили на Николиной горе. Если Дамир был практиком, то Энгельгардт[43] занялся наукой и сделал крупнейшее открытие в биохимии, которое, несомненно, было бы достойно Нобелевской премии. Алим Матвеевич был, пожалуй, одной из самых интересных и крупных личностей, которых я встречал в своей жизни.

Наша молодая компания оживленно общалась. Было два поколения: мое, которое не воевало, и ребята постарше: наш сосед Алеша Рудик, Слава Калашников и его друг — Конон Молодый[44], который потом вошел в историю как наш крупный разведчик. Это были люди, прошедшие войну. Нас разделяли два-три года, но разница была очень большой.

Таня, конечно, привлекала внимание многих, ее тонкая восточная красота, ведь ее бабка была турчанкой, производила на всех сногсшибательное впечатление. И я был, наверное, самым младшим из всех, кто добивался ее внимания.

Когда я впервые ее увидел, на ней было черное облегающее платье с приколотым большим красным цветком. Как потом выяснилось, это платье она сама переделала из старого маминого. Мы с Таней много гуляли по окрестностям Николиной Горы. Однажды мы отправились в Уборы, где стоит знаменитая церковь, уникальный памятник нарышкинского барокко. Заброшенный храм был открыт и пуст. По внутренней лестнице мы влезли на самый верх, на колокольню, оттуда открывается чудесный вид на всю округу. Внизу на лужайке перед церковью мальчишки играли в футбол. Неожиданно потемнело и началась сильная гроза. Хлынул дождь, мальчишки, игравшие в футбол, спрятались в церкви, и продолжали гонять мяч по храму. Мы стали спускаться с колокольни по узкому темному проходу. На мне был черный плащ из лодена[45], такая грубая хламида, и белые чесучевые брюки, и когда я появился в проеме, мальчишки так и брызнули из церкви, несмотря на ливень. Увидев меня выходящим из стены, они приняли меня за черного монаха и решили, что им пришел конец, что это Божья кара за игру в храме.

С этой церковью связана и другая история. Никологорцы решили написать ходатайство о ее реставрации, подготовили соответствующее письмо и послали меня с этим письмом обойти местных знаменитостей. У Неждановой меня встретила почтенная дама, я с ней долго разговаривал, считая, что это сама Антонина Васильевна, но оказалось, что это была ее сестра, они были очень похожи. Потом я пришел на дачу к Ивану Павловичу Бардину[46], он тогда был вице-президентом Академии наук. Он очень поддерживал моего отца, даже в самое трудное время, когда в 46-м году Петр Леонидович лишился всех своих постов. Ивана Павловича не было, но жена его сказала, что он наверняка согласится, и тут же подписала письмо сама со словами: «я всегда подписываюсь за него в ведомости в бухгалтерии». Министр оборонной промышленности Устинов[47] прочитал письмо и сказал: «Все правильно, но как государственный человек, я такие письма подписывать не могу, но сообщите мне о решении». Наконец, я пришел к Нечкиной[48], показал ей письмо, и — у меня была такая дежурная острота — попросил ее «поддержать это богоугодное дело». Милица Васильевна строго посмотрела и ответила, что ценит памятник русской архитектуры, но она коммунистка и никакие богоугодные дела не признает. Вот так сурово поставила меня на место, но письмо подписала. Прокофьев взял письмо, бегло прочел и тут же его подписал крупным, почти детским почерком: «Сергей Прокофьев[49], лауреат пяти стал Енских премий». Василий Иванович Качалов[50] тоже подписал это письмо.

Татьяна Дамир

Сергей и Татьяна.

Сергей и Татьяна. Рисунок А. А. Капицы

В те годы я часто бывал в доме у Веры Игнатьевны Мухиной[51], я хорошо знал ее сына, Волика. Он, как и я, был физиком, окончил МГУ, и мы с ним дружили. Вера Игнатьевна тогда получила прекрасную мастерскую недалеко от Дома ученых. Это была очень энергичная женщина, которая работала, можно сказать, и днем и ночью. В то время шло строительство нового здания Университета на Воробьевых горах. На самом здании и вокруг него должно было располагаться множество скульптурных работ, и Мухина принимала решения при их подборе, а некоторые делала сама. Как-то раз она попросила меня посмотреть на список скульптур. Я стал читать вслух: товарищ Сталин, товарищ Ленин, товарищ Маркс, товарищ Энгельс. И потом: «Ископаемые чудовища» Ватагина. Я прочел все это без остановки, на одном дыхании. Она безумно перепугалась и говорит: «Как вы можете такое говорить?» — в этом контексте она сразу усмотрела нечто страшное для себя и всех окружающих.

Осенью 1949 года мы с Таней поженились. ЗАГС был сущая конура, но на стене висел большой портрет товарища Берии. Потом у нас дома собрались родственники и близкие друзья. Пришел большой друг отца Николай Николаевич Семенов, которого до этого мы видели крайне редко, ему запрещали встречаться с опальным Капицей. Он пришел вместе с секретарем-охранником, который остался в прихожей, и сел на шляпу моего тестя; тот долго не мог ему это простить. Было ритуальное выпивание шампанского — вот и вся свадьба. А вечером мы с Таней уехали в свадебное путешествие. Месяц мы пробыли в Сочи, некоторое время в гостинице на озере Рица неподалеку от знаменитой сталинской дачи.

А. М. Дамир, Е. А. Дамир и С. П. Капица. Озеро Рица. 1955 г.

Через несколько лет после кончины Сталина в 1955 году я опять был на Рице с моим тестем Алимом Матвеевичем Дамиром и Таниной сестрой Леной. Тогда было очень своеобразное время, часть правительственного комплекса, в который входила сталинская дача, сдавалась отдыхающим. В комплексе был моторный катер, на котором Сталин иногда катался, гостиница, где мы с Таней проводили часть свадебного путешествия, а на другой стороне озера были дома для приезжающих гостей Сталина, куда поселили нас с Алимом Матвеевичем и Леной. Сама дача Сталина пустовала, она была передана абхазскому курортному управлению, но к ней относились с неким, я бы сказал, благоговением и испугом.

Как-то нам сказали, что есть возможность проникнуть на дачу Сталина. Там мы нашли одну женщину, которая была, кажется, кастеляншей, и за 25 рублей открыла нам дачу, так что мы смогли все осмотреть в больших подробностях.

Дача была практически пуста. Мне запомнился портрет Сталина, который висел на кухне, — а может, это была маленькая столовая — портрет еще очень молодого человека, эффектный рисунок анфас. В ванной Сталина у меня была возможность украсть пробку от раковины, но я не стал этого делать.

А. М. Дамир в доме для гостей Сталина. 1955 г.

Самое замечательное я обнаружил в спальне. Говорили, что Сталин редко ночевал в одной и той же комнате, но все же спальня у него была. Всюду был паркет, сетки на окнах, все замечательно отделано, вообще, все помещения комплекса были выдержаны в одном стиле. Весь паркет был сделан очень аккуратно, но вдруг я обнаружил, что кое-где он был расковырян. Я заглянул и увидел провода. Более подробно изучать это на самой даче Сталина я не стал, но потом в домике, где мы жили, нашел точно такие же проемы в паркете: по-видимому, все помещения были оборудованы микрофонами! Самих микрофонов, конечно, уже не было, а провода остались. Невидимой сетью они опутывали дома, и фиксировали все, что там было сказано. Куда вели провода, можно только догадываться. Это была невидимая сеть, которая всех, включая самого Сталина, записывала, наверное, записи до сих пор где-нибудь хранятся и поди, разбери, кто был на том конце этих проводов!

Весной 1949 года я закончил МАИ и был принят на работу в ЦАГИ. Дипломная работа, которую я там делал, должна была стать основой моей кандидатской диссертации. Я сдал кандидатские экзамены по специальности; я даже окончил вечерний университет марксизма-ленинизма и сдал марксистскую философию, которую потом мне зачли кандидатским минимумом. Все шло вполне благополучно до того момента, как однажды я пришел в институт и на проходной мне сказали, что пропуска у меня больше нет и мне следует обратиться в отдел кадров. В отделе кадров мне объявили, что я уволен с сегодняшнего дня, и предложили расписаться в каком-то документе. Но потом меня все же пустили на работу, и я еще 9 месяцев был в каком-то промежуточном положении — работал, мне деньги платили, даже премию дали, более того, мне повысили форму допуска, что тогда считалось неким знаком доверия. А потом все-таки меня вызвали и сказали, что вынуждены уволить, и закончить диссертацию я так и не смог. Это было уже в 1951 году, незадолго до того у нас родился сын Федя.

Мне предложили выбрать, куда перейти. Выбор был между тем, что сейчас называется Газпромом, и Академией наук. Я выбрал Институт физики Земли (Гео ФИАН), лабораторию А. Г. Калашникова[52], который в то время был еще и министром просвещения РСФСР. Он дал мне интересную тему: предложил заняться земным магнетизмом, влиянием сжатия на магнитные свойства горных пород. Я никакого представления об этом не имел, но согласился и таким образом круто поменял направление исследований.

Это была хорошая экспериментальная работа, которая закончилась тем, что через два года я защитил кандидатскую диссертацию. Работа состоялась, ее до сих пор цитируют, она известна. Алексей Георгиевич Калашников дал мне возможность работать, и я ему за это очень благодарен.

Конференция по ядерным реакторам. ФИАН. 1957 г.

Работа в геофизическом институте была очень интересной, как-то я ездил в экспедицию и целое лето летал на самолете между Махачкалой и восточным берегом Каспийского моря, изучая магнитные поля, которые сопровождают геологические структуры нефтеносных полей.

Тогда мне удалось предложить способы расчета, при которых достаточно делать снимки на небольшой высоте, а потом расчетным путем переходить на другие высоты.

В 1953 году я готовился защищать кандидатскую диссертацию. Все было готово, работа представлена в Ученый совет, но у меня не был сдан последний кандидатский экзамен — уравнения математической физики, один из самых сложных курсов математики. Сдавать его надо было Андрею Николаевичу Тихонову[53]. Математически я был довольно хорошо образован, потому что прослушал в ЦАГИ прекрасный курс теории функций комплексного переменного.

А тут мне надо сдавать курс уравнений математической физики, самому Тихонову. Он был заместителем Келдыша по отделению прикладной математики и одновременно работал в Институте геофизики.

Прихожу я на экзамен — принимают трое: Тихонов, еще один профессор и молодой ассистент, который пишет протокол. Экзамен длился два с половиной часа. Мне было задано четыре вопроса, по каждому Тихонов меня загонял в угол, заставляя демонстрировать свою некомпетентность, и так повторялось четыре раза. Как сейчас помню, последний вопрос был о поведении бесселевых функций в комплексной плоскости. Я к тому времени уже плохо соображал, Тихонов загнал меня в угол довольно скоро, и я понял, что этот экзамен завалил.

Униженный и оскорбленный, я уполз из экзаменационного зала, мне было ясно, что защита откладывается, и целый год мне придется учить уравнения математической физики. Я мучительно ожидал окончательного приговора. Наконец, меня вызвали в зал, и Андрей Николаевич начал читать протокол: такие-то собрались по такому-то поводу, были заданы четыре вопроса. Очень торжественно они все были перечислены. Первый вопрос оценен на пять, второй на пять, третий на пять, последний — на четыре. У меня чуть не случился нервный шок. Андрей Николаевич меня поздравил, причем второй профессор, который там присутствовал, ни единого слова не сказал. Сидел и молча наблюдал.

Я защитил диссертацию, все было очень хорошо, я сразу стал кандидатом наук. Тогда дополнительных подтверждений ни ВАКа, никаких других инстанций не требовалось. Как-то раз иду я по коридору, и вдруг ученый секретарь меня останавливает и говорит, что Тихонову не хватает секретаря в экзаменационную комиссию, и он просит меня ему ассистировать. Когда я пришел, Андрей Николаевич очень обрадовался: «А, вы недавно у меня были! Вот теперь сидите, пишите протокол», и объяснил, что я должен делать. И вот Тихонов и другой очень заслуженный профессор, доктор наук, известный математик, экзаменуют моего товарища. Все происходит точно так же: профессор сидит и молчит, а Андрей Николаевич ведет допрос и, в конце концов, загоняет беднягу в угол, а я все фиксирую в подробностях. Несчастный, как в свое время и я, уползает в самом мрачном настроении. После этого экзаменационная комиссия целый час разбирает его ответы, и в этот момент включается тот профессор, который всю дорогу молчал. Они обсуждают, насколько глубоки знания экзаменуемого по каждому вопросу, и выносят оценку. Один раз Андрей Николаевич даже сказал: «Я и сам не знаю ответа на этот вопрос!» и поставил, естественно, по этому пункту высшую оценку.

Через много лет в МГУ отмечали 75-летний юбилей Тихонова. На банкете я рассказал эту историю — ко всеобщему злорадству, ведь большинство присутствующих сами прошли через это испытание!

С отцом

Сотрудники Физической лаборатории. 1960 г.

На выступлении Дж. Бернала в МГУ

В конце я сказал: «Вы знаете, Андрей Николаевич, я недавно читал воспоминания врача о Крымской войне о том, как в лазарете оперировали солдат. Раненому с осколком в ноге давали выпить стакан водки, клали на операционный стол, два санитара его держали; хирург иглой тыкал ему в ногу, и больной кричал. Когда игла попадала в осколок — больной очень кричал, и врачи знали, где резать. Так вот, ваша система приема экзаменов напоминает медицину до изобретения рентгена и анестезии». Тихонов ехидно усмехнулся.

Я защитил диссертацию весной 1953 года, вскоре после смерти Сталина. В это время угроза отцу со стороны Берии продолжала существовать, возможно, положение стало еще более опасным.

Однажды летом 1953 года на дачу внезапно утром приехала машина с двумя чиновниками. Один из них заведовал первым — секретным — отделом Академии наук, другой, по-видимому, старший, прибыл якобы для того, чтобы инспектировать нашу пожарную безопасность. Отец поручил это мне. Я ознакомил их с состоянием противопожарного оборудования лаборатории, правилами внутреннего распорядка, вывешенными на видном месте, местом хранения ключей и наличием телефонной связи. Осмотр всех этих предметов довольно быстро удовлетворил любопытство наших посетителей. Я, правда, обратил внимание на то, что пожарный инспектор не знал разницу между углекислотным и пенным огнетушителем. Однако прошло несколько часов, но наши гости все не уезжали и даже перестали искать повод для оправдания своего присутствия. Наконец, уже после обеда, взглянув на часы, старший как-то быстро попрощался, и таинственные посетители исчезли так же внезапно, как и появились. Вечером того же дня я уехал в Москву со своим тестем Алимом Матвеевичем Дамиром, К нашему изумлению на Смоленской площади мы увидели танки с расчехленными пушками.

На следующий день к моим своякам прибежала в крайнем возбуждении их близкая знакомая художница Наталья Абрамовна Ушакова[54], которая подрабатывала тем, что оформляла городской клуб милиции. Она шепотом сообщила, что перепуганный директор срочно велел снять портрет товарища Берии. Вскоре и все узнали, что Берия арестован.

Опальное положение отца кончилось, и его лаборатория на Николиной Горе получила официальный статус — Физическая лаборатория Академии наук СССР. Вместе с этим и мое положение стало более определенным. Я продолжал работать с отцом, а осенью 1953 года было решено, что мне целесообразно перейти на работу в Институт физических проблем, где все это время директором был академик Александров[55]. Институт в последнее время помогал отцу с оборудованием и сотрудниками, в частности к нему начал приезжать его ассистент С. И. Филимонов. В этой ситуации мое присутствие в институте могло быть полезным.

С нобелевским лауреатом 1951 года Э. Мак-Милланом

В 1955 году Александров был назначен заместителем Курчатова в Институт атомной энергии, а отец вновь стал директором созданного им Института. Но работа на Николиной Горе продолжалась до тех пор, пока отец не построил для себя в Институте совершенно новое помещение и не создал новую лабораторию, призванную продолжать работу по физике плазмы, начатую на Николиной Горе. Когда работы в Физической лаборатории были налажены и моя помощь перестала быть остро необходимой, я смог отделиться от работ отца и начал самостоятельные исследования.

Я начал заниматься разработкой ускорителя электронов — микротрона. Тут можно было что-то свое выдумать, к тому же были необходимые устройства — мощные магнитронные передатчики, и я мог их использовать. Мне выделили отдельное помещение, где до этого велись работы с тритием.

В это время у нас в стране уже были циклотроны, их построил М. Г. Мещеряков[56], который работал с Курчатовым. Я знал, как устроен циклотрон и что с ним можно делать. А микротрон — это циклотрон для электронов, идея его была предложена В. И. Векслером[57] в 1944 году, но ее никто не осуществил. Были малоудачные попытки сделать такой ускоритель в Швеции и в Англии. Вот тогда я занялся этим делом. Я пригласил В. Д. Быкова и В. Н. Мелехина, которые работали тогда в институте радиотехники и электроники, и мы добились успеха.

Позднее, в 1962 году на основе этих работ я защитил докторскую диссертацию в Объединенном институте ядерных исследований в Дубне.

Тогда же состоялось мое близкое знакомство со Львом Андреевичем Арцимовичем, который стал оппонентом на моей докторской защите. Он согласился при условии, что диссертация будет короткой — не более 100 страниц. Когда я принес ему работу, он небрежно сунул ее в угол, и мне показалось, что она непременно затеряется в рабочем беспорядке его кабинета. Лев Андреевич тотчас же спросил: «Сколько страниц?». Я ответил, что 115. «Ну, а что Вы там написали?» Я кратко рассказал о микротроне, основных результатах работы. «Хорошо, отзыв на Вашу диссертацию я напишу, а Вы напомните мне, когда будет защита», — сказал Лев Андреевич.

Конечно, я напомнил ему, но в день защиты, когда все уже собрались, Льва Андреевича долго не было, хотя он всегда был точен. Оказалось, что его задержали в проходной, так как его исключительный пропуск «вездеход», который открывал ему все двери, не сразу был признан дежурным.

Здесь надо отметить, что с 1958 года в течение 10 лет шла работа по созданию микротрона, как мощного современного ускорителя на малой энергии. Она увенчалась успехом и тем, что на этой работе выросли сотрудники, работавшие со мной: Владимир Быков, Вадим Мелехин, Юрий Цепенюк, Евгений Косарев, Лев Луганский, Федор Русин, Генрих Богомолов, которые изобрели оротрон. Все, кроме Богомолова, защитили докторские диссертации, и им я обязан многими годами успешного участия в общем деле. С другой стороны многие заняты собственными исследованиями, но начало их роста и развития было связано с работой по микротрону.

Таким образом, к началу 80-х годов все основные вопросы с микротроном были решены и подытожены в монографии «Микротрон», написанной вместе с Вадимом Мелехиным, которая была затем переведена на английский язык и вышла как первый том международной серии монографий по ускорителям.

Одновременно с разработкой машин на них шли исследования, и нужно отметить работы по фотоделению тяжелых ядер, проведенные вместе с Физико-техническим институтом в Обнинске.

Большую помощь нам оказал Г. Н. Флеров и его лаборатория в ОИЯИ. Там же было построено 2 микротрона — один на реакторе на быстрых нейтронах (ИБР), а другой, малый, у Флерова в Лаборатории ядерных реакций.

В 1991 году у нас уже все было готово, чтобы сделать эти ускорители для ядерной промышленности и для медицины. Но тут в нашей стране все резко изменилось. Сейчас мои научные интересы лежат уже в другой области.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также

Первые послевоенные экспедиции

Первые послевоенные экспедиции Две из них — Памирская и Тянь-Шаньская — были организованы Всесоюзным комитетом по делам физкультуры и спорта. Памирская экспедиция (рук. Е. Абалаков и Е. Белецкий) ставила своей целью восхождение на пики Патхор и Карла Маркса (по имевшимся

ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫ. НАУЧНАЯ РАБОТА И ХИРУРГИЯ

ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫ. НАУЧНАЯ РАБОТА И ХИРУРГИЯ В конце февраля 1946 года Бочаров, друг Амосова и главный хирург дальневосточного военного округа, вытребовал его к себе и назначил ординатором в окружной госпиталь в Ворошиловск-Уссурийский. Тогда же Амосов встретился с еще

Послевоенные хлопоты

Послевоенные хлопоты С начала 1944 года отец, продолжая числиться членом Военного совета 1-го Украинского фронта, которым после смертельного ранения украинскими националистами генерала Ватутина командовали сначала Жуков, потом Конев, занялся восстановлением лежавшей в

Послевоенные были

Послевоенные были Новелла I. О роли личности в истории Я ругаю свою родину, потому что люблю ее… П.Я.Чаадаев Стояло первое послевоенное лето. Прекрасный город Шверин нежился в лучах теплого июльского солнца. Благоухали цветы, зеленели деревья. По озеру плавали оставшиеся

1. Послевоенные годы на Украине

1. Послевоенные годы на Украине К своему 50-летию Хрущёв сумел, казалось бы, завоевать доверие Сталина, внимательно следившего за поведением людей, входивших в его окружение. Преимущество Хрущёва состояло в том, что он находился не в Москве, а в Киеве, во главе крупнейшей

Послевоенные годы

Послевоенные годы После войны Марлен Дитрих вернулась в Америку и продолжала сниматься в кино, но уже не в качестве примадонны, а играла второстепенные и даже эпизодические роли. И только, пожалуй, в двух фильмах блеснула актерским мастерством — в ленте «Свидетель

Глава I Первые послевоенные годы

Глава I Первые послевоенные годы Мы на юге Германии в Тюрингии. Контрольные проверки населения и объектов. Поймали «Гитлера». «Картинки» будней. Расформирование 35-й Гвардейской и других дивизий. Неустойчивость и колебания. Чуйков проявляет характер как

Послевоенные годы

Послевоенные годы Офицеры, прибывшие в академию для прохождения ускоренного курса, в начале апреля приступили к занятиям. Учеба нас не особенно утомляла. Все понимали — исход битвы с фашизмом предрешен, и полученные нами знания по программам военного времени вряд ли

ПОСЛЕВОЕННЫЕ ЗАБОТЫ

ПОСЛЕВОЕННЫЕ ЗАБОТЫ Прощание со Сталиным. «Тихий Дон» — 20 лет спустя. Кто автор новой главы? Сигналы из Стокгольма. Сцены семейной жизни. Матросский сундучок. Записки бедного студента. Переполох на партсъезде. ЦК и школьные

Первые послевоенные годы

Первые послевоенные годы Война закончилась. В июне мне был разрешен отпуск, который я провел в санатории «Марфино». Во время отпуска один из отдыхающих офицеров подошел ко мне, поздравил меня с награждением орденом Отечественной войны и показал газету «Красная звезда»,

Послевоенные годы

Послевоенные годы Седин был направлен в кадровый резерв ЦК ВКП(б), где томился без должности долгих пять месяцев. Наконец, в мае 1945-го Ивана Корнеевича определили на пост наркома текстильной промышленности. Об этой отрасли он не знал практически ничего, так что вникать в

Послевоенные преобразования

Послевоенные преобразования Эрхард активно сотрудничал с оккупационной американской администрацией в качестве советника и в октябре 1945 года получил назначение на пост министра экономики Баварии. В декабре 1946 года он покинул пост, а уже в феврале 1947 года получил

ТРУДНЫЕ ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫ

ТРУДНЫЕ ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫ После окончания войны Микоян продолжал оставаться заместителем Председателя Совета Министров СССР, одновременно занимая и пост министра внешней торговли. Кроме того, он был вынужден решать и некоторые другие весьма «деликатные» вопросы.

Военные и первые послевоенные годы в Катовице

Военные и первые послевоенные годы в Катовице Затем моего отца перевели в Катовице, где он получил место в управлении железной дороги и где я в августе 1914 года, через несколько дней после начала первой мировой войны, пошел в первый класс местного реального училища.

Приезд брата и послевоенные годы

Приезд брата и послевоенные годы Приезд брата и его жены совпали с тяжелым периодом моей жизни. Умерла моя жена. Брат с женой поселились в моем доме и своим участием помогли мне пережить тяжелое время. Брат был на два года моложе меня и в молодости был физически здоровее