Жизнь в Кембридже

Жизнь в Кембридже

Родился я в Кембридже, в Англии, где тогда жил и работал мой отец, Петр Леонидович Капица. Он приехал в Англию в 1921 году вместе с группой советских ученых, в которую входили Алексей Николаевич Крылов и Абрам Федорович Иоффе. Это были ученые с мировым именем, которые должны были восстанавливать разрушенные в результате революции и войн контакты, закупать научное оборудование и литературу. В Кембридже Петр Леонидович познакомился с Резерфордом, увидел его лабораторию, и очень захотел там поработать. Но Резерфорд опасался иметь у себя сотрудника из Советской России, что было совершенно неудивительно, учитывая, что в то время не было даже дипломатических отношений между Англией и нашей страной. Все же Капице удалось уговорить Резерфорда дать ему возможность работать в Кавендишской лаборатории; в конечном счете, он прожил в Англии 13 лет.

Отец уехал из России вскоре после тяжелой утраты: во время эпидемии гриппа «испанки» он потеря свою первую семью — жену и двух детей, и хотя его работа в Кембридже была очень успешной, он страдал от одиночества и семейной неустроенности и часто писал об этом своей матери — Ольге Иеронимовне (урожденной Стебницкой) — в Петербург. Только через пять лет отец встретил в Париже Анну Крылову, которая жила там в эмиграции, вскоре они поженились, и я появился на свет.

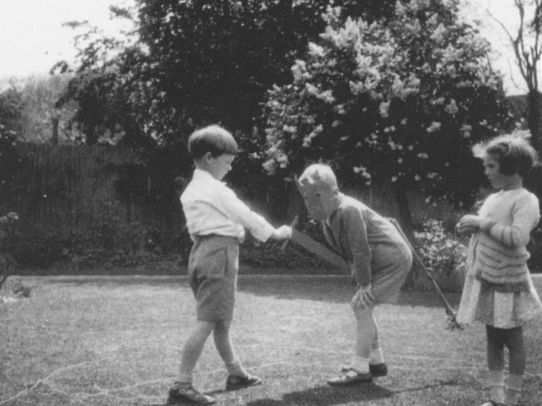

С отцом. 1928 г.

И с матерью

П. Л. Капица — матери О. И. Капице

15 февраля 1928 года, Кембридж

Вчера я послал тебе телеграмму с извещением, что у нас родился сын. Родила жена дома. У нас на шесть недель взята сестра-акушерка, кроме того, присутствовал доктор (это лучший хирург в Кембридже)… <…> Тут в Англии особая система родить, она заключается в том, что роды производят под хлороформом… <…> Дозу дают очень малую, так что Анна совсем не засыпала и даже разговаривала между схватками.

Роды длились до 4 ч. 15 мин. утра. Когда меня впустили через 10–15 минут после родов, она лежала бодрая и веселая, говорит, что ничего не помнит после того, как пришел доктор, и ни о каких мучениях и страданиях не имеет понятия.

Вообще, надо отдать справедливость, тут техника деторождения очень высокая и, главное, женщину избавляют от мук.

Первые опыты погружения

Сегодня второй день, и все благополучно. Сынишка весит 9 ? фунта, здоровый и крикливый парень. <…> Серьезен очень и сосет кулак. <…>

Теперь мы с женой не можем придумать имени ребенку.

Назвали меня Сергеем. «Сергей» плохо произносится по-английски, я не видел ни одного Сергея в Англии. Андреев сколько угодно, это вполне распространенное имя. И, чтоб англичанам было удобнее, по-английски меня называли Питер, как отца. Мама, Анна Алексеевна, всю жизнь, даже в поздние годы, разговаривая со мной по-английски, называла меня только «Питер», а по-русски — «Сергей».

15 мая 1928 года

…был у нас иеромонах Алексей[1], тот самый, который нас венчал. Он приезжал крестить сына, крестили его Сергеем. Крестины были в среду. Тут был проф. Павлов с сыном, и они присутствовали на крестинах. Крестил он очень неловко. Несмотря на нашу просьбу, он все же окунул сына с головой, тот заорал и захлебнулся. Отец Алексей испугался, перепутал все молитвы…

Вид из окна на тополя. 1993 г.

Вскоре после моего рождения отец был избран членом Лондонского Королевского общества. Тогда же он начал строить дом. Дом этот до сих пор стоит на Хантингтон роуд, которая идет на северо-запад от Кембриджа. Это одна из старинных римских дорог, которые были проложены еще тогда, когда Англия была частью Римской империи.

Дом в Кембридже

Когда дом строился, это была окраина, а сейчас город разросся и распространился далеко за пределы этого места. Задняя часть нашего довольно большого участка, больше обычного, выходила на громадные опытные поля сельскохозяйственного факультета Кембриджского университета, использовавшиеся для экспериментальных целей. Там, где кончался участок отца, родители посадили небольшие деревья. Сейчас эти тополя выросли до большой высоты, их пришлось специально подстригать и выравнивать.

Дом в Кембридже

С матерью около дома в Кембридже. 1993 г.

Сам дом был построен довольно своеобразно: классическая компоновка предполагала, что жилые комнаты — и гостиные, и спальни — выходят на парадный фасад, то есть на шумную улицу. Поэтому отец предложил архитектору Хьюзу разместить жилые комнаты и его кабинет окнами в сад, так что из них был чудный вид, а кухни и все вспомогательные помещения смотрели на большую дорогу. Кроме того, это был один из немногих домов с центральным отоплением. Может быть, благодаря этим нововведениям, в настоящее время дом объявлен памятником архитектуры. В саду был теннисный корт, большая редкость в то время. Увы, корта этого уже нет — но осталась большая лужайка, где еще видны его границы. В этом саду и проходило наше детство.

Одно из самых первых моих ярких воспоминаний относится ко времени, когда мне было полтора года. Летом 1929 года родители вместе со мной уехали отдыхать во Францию, в Бретань. У меня болели уши, и, чтобы как-то меня утешить, мне подарили цветные карандаши. Я до сих пор помню запах этих карандашей. Когда после войны к нам в институт привезли оборудование из немецких лабораторий и там тоже были карандаши — Koh-i-Noor, это фабрика в Чехии, — я сразу вспомнил этот запах.

Когда появился мой младший брат Андрей, у меня была естественная ревность к нему. Да к тому же он был в коляске, а у меня коляски не было, и это возбуждало всякие эмоции. Правда, довольно скоро мне купили велосипед, и это вызывало уже зависть Андрея. Но ничего, мы как-то преодолели все трудности и остались дружными братьями на всю жизнь.

Дома мы говорили по-русски, а вне дома — по-английски. Но когда мы делали что-нибудь очень гадкое, дрались или шкодили, мать и дома переходила на английский язык. Это был такой способ с нами обращаться: власть она употребляла, переходя на английский.

Наша жизнь была довольно безмятежной. С 3–4 лет я ходил в детский сад мисс Фелиции Кук. Вместе со мной там были внучка Резерфорда и Ричард, сын лорда Эдриана, знаменитого физиолога, который был потом президентом Королевского общества. За заслуги перед наукой — он был лауреатом Нобелевской премии — Эдриан получил звание лорда, которое затем перешло к его сыну. Сейчас, когда дают звание лорда, оно уже не передается по наследству, и Ричард Эдриан был одним из последних, кто получил это звание по наследству.

Родился брат Андрей. 1931 г.

Коляска и велосипед

Братья

Детский сад Фелиции Кук. Крайний справа — Сергей

Сергей и Ричард Эдриан (в центре)

Лорд Эдриан-старший сыграл заметную роль в судьбе моего отца. В 1935 году, когда Петра Леонидовича задержали в СССР, лорд Эдриан приезжал в Москву на Всемирный конгресс физиологов. Вместе с отцом они выработали план действий и так называемый «доклад Эдриана», который был представлен Резерфорду, лег в основу переговоров о дальнейшей судьбе Капицы и его лаборатории.

Лорд Эдриан-старший с Анной Алексеевной в Москве

Ричард Эдриан стал хорошим ученым и крупным общественным деятелем. Член палаты лордов, он входил в Совет при Британском музее, и был вице-канцлером Кембриджского университета, который вместе с Оксфордским возглавляет иерархию британских высших учебных заведений. Вице-канцлер — это положение, соответствующее должности ректора в наших вузах. Канцлером же может быть только член королевского семейства или бывший премьер-министр.

Я очень ценил дружбу с Ричардом, и всякий раз, приезжая в Англию, встречался с ним, у нас были близкие взгляды на многие проблемы, связанные с местом науки в современном мире. В 1985 году я был на Всемирном фестивале науки, который англичане устраивают в Эдинбурге раз в два года, чередуя с фестивалем искусств. Нужно сказать, в Британии уделяют большое внимание пропаганде наук. На праздник приезжают множество школьников, их учителя и родители — до 300 000 человек в год. Несомненно, это туристическое событие, но не менее важно и то, что туда приглашают ученых из разных стран, которые рассказывают о самых передовых достижениях науки. Контакт с живыми учеными, с живыми носителями знания всегда интересует людей, и потому эти фестивали пользуются большим успехом.

С Лордом Эдрианом-младшим в Кембридже у дома С. Капицы

Там я познакомился с известным радиоастрономом Джоселин Белл, принимавшей заметное участие в организации этого фестиваля. 24-летней аспиранткой она работала на большом радиотелескопе, который Райл и Хьюиш[2] построили в основном силами студентов, на старом аэродроме в Кембридже. Анализируя записи от этой антенны, Джоселин обнаружила периодические сигналы — так был открыт первый пульсар. Это было настолько неожиданное и замечательное открытие, что его полгода держали в секрете: трудно было поверить, что такие сильные периодические сигналы приходили из неведомых глубин Вселенной. В это время в Кембридже был Виталий Лазаревич Гинзбург, но и ему не рассказали об этом открытии, пока данные не были обсуждены и опубликованы. Открытие пульсаров было отмечено Нобелевской премией, и хотя именно Джоселин Белл впервые обратила внимание на это явление, сама она премию не получила, что привело к дискуссии о справедливости принятого решения.

В дни фестиваля я взял газету (каждый день мне подсовывали под дверь Times) и был страшно расстроен, увидев длинный некролог, сообщающий о смерти Ричарда Эдриана. Так оборвалась наша дружба, корни которой уходили в детство.

Из раннего детства я почему-то особенно остро помню всевозможные страхи. Один такой страх подстерегал меня у самого дома.

К дому примыкал гараж, в котором стояла машина отца, там же хранился и мой велосипед. В гараж можно было зайти либо из дома — через дверь в конце коридора на первом этаже, либо через ворота самого гаража, из которых выезжала машина. Естественно было проходить за велосипедом из дома, через маленькую дверь. Но тогда пришлось бы пройти мимо огнетушителя, который висел на стене. Огнетушитель был красный, на нем был изображен черный дракон, и все это так пугало меня, что я не мог заставить себя к нему приблизиться. Я даже не знаю, чего боялся больше — самого огнетушителя или дракона, который на нем был нарисован, а может быть, меня подсознательно пугала мысль о пожаре, с которым связан огнетушитель. Так или иначе, мне каждый раз приходилось ждать, пока отец откроет ворота гаража, тогда я через них заходил и доставал свой велосипед. Потом, когда через много лет я снова попал в этот дом, на стене осталась только отметина от кронштейна, на котором висел тот огнетушитель. Огнетушителя уже давно нет, но страх остался в моей памяти.

Велосипедист

Собор Кингс-колледж

Хор Кингс-колледжа

Не меньший страх внушал мне собор Кингс-колледжа. Это знаменитый готический храм в Кембридже, и при нем есть не менее известный хор, одно из национальных достояний Англии. Считалось, что как профессорский сынок, я должен получить музыкальное образование, и меня отдали в этот хор. Петь надо было в храме, в том самом огромном готическом соборе. Особых способностей у меня не оказалось, но каждый раз, когда я попадал внутрь собора, меня так подавляло это темное высокое пространство, что я терял даже остатки того голоса, который у меня был. Готика и мрак наводили на меня совершенно суеверный ужас, и я не в силах был его преодолеть. Более того, когда через много-много лет я опять попал в Кингс-колледж, вновь почувствовал отголоски того испуга.

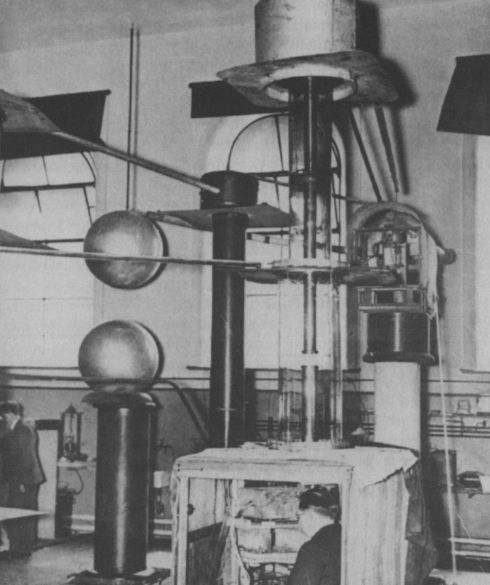

Другой случай связан непосредственно с моей дальнейшей профессией. Меня все время тянуло в отцовскую лабораторию, и отец иногда брал меня с собой. Как-то он привел меня в помещение, где стоял первый в мире ускоритель. Этот ускоритель разработали и построили ученик отца Кокрофт[3] и инженер Уолтон; на нем впервые было продемонстрировано, как пучком ускоренных частиц можно расщепить ядра лития. Это была довольно сложная установка, протянувшаяся на два этажа, с большущими изоляторами — и высоковольтный выпрямитель, на котором напряжение достигало полумиллиона вольт, это даже больше, чем нужно для таких реакций. Подо всем этим гигантским устройством была маленькая кабина, где экспериментатор на флюоресцирующем экране наблюдал через микроскоп частицы от ядерных превращений. Такими простыми средствами, без всякой электроники, можно многое увидеть! Эта маленькая кабинка меня очень привлекала, но я даже заглянуть туда боялся — меня пугал черный ящик, задернутый плотной материей, где помещался экспериментатор. Отец рассказывал мне, что первым туда залез Резерфорд, и, когда было подано напряжение, он первым увидел ядерное расщепление, вызванное пучком ускоренных частиц. Так я и не побывал на месте экспериментатора в первом в мире ускорителе! Потом уже в моей научной жизни мне много приходилось заниматься ускорителями — ускорителями электронов, — но тогда вся эта техника выглядела уже совсем по-другому.

«Расщепители атома» Уолтон, Резерфорд, Кокрофт

Первый ускоритель

В те годы у меня был замечательный и очень поучительный конструктор, который назывался «Мекано». Это был большущий и дорогой набор. Одно время похожие конструкторы делались и в Советском Союзе. Отца тоже увлекала эта игра, и иногда он со мною вместе, лежа на полу, собирал разные машинки.

Этот конструктор мы взяли с собой в Москву, и он потерялся уже после войны. Я считаю, что много позже у меня легко получалось инженерное конструирование в какой-то степени благодаря Мекано. Это совсем не то, что нынешнее Лего, Лего — это для дурачков. А Мекано состоял из набора очень разумно сделанных деталей, скрепляемых винтиками, такая модульная система с шагом дырочек 12 мм. Из него можно было создавать самые разнообразные конструкции: мосты и тележки, краны и тракторы, вообще собирать вполне серьезные модели машин. Этот большой комплект давал поразительные возможности, так как в нем был набор шестеренок, из которых можно было собрать настоящую коробку передач или дифференциал как у автомобиля! Пожалуй, интереснее всего было делать подъемный кран со сложной конструкцией стрелы. Позднее я познакомился с Борисом Сатовским[4], замечательным инженером, главным конструктором Уралмаша, создателем гигантских шагающих экскаваторов. Он утверждал, что тот, кто может построить кран, построит и любую другую машину, и в технических вузах студентам, которые осваивают курс проектирования машин и механизмов, обязательно предлагают спроектировать кран.

«Мекано».

«Мы работаем»

С бабушкой Елизаветой Дмитриевной Крыловой

Бабушка Ольга Иеронимовна Капица

Из писем Е. Д. Крыловой О. И. Капице

16 сентября 1931 года, Кембридж

Сережа одно время часто бывал в кабинете у отца и очень важно говорил: «Мы с папой работаем». Работа была такая — была большая коробка «Мекано», и вот в кабинете шли постройки, то мост, то подъемный кран, то робот. Сережа больше занимался разборкой винтиков, а папа увлекался постройками. Но Сережа всегда говорил: «Мы работаем».

14 октября 1933 года, Кембридж

Сережа ходит в школу, но очень рад, когда не надо идти, то есть в субботу и воскресенье. Он так занят «Мекано», все время строит и строит. Когда не скоро засыпает, я ему говорю: «Что не спишь?» Он отвечает, что думает и обдумывает, как бы лучше сделать машину, которую он хочет строить. Чаще строит не по книгам, а «из головы», как он говорит. <…>

19 октября 1933 года, Кембридж

…Сережа теперь очень увлечен «передачей» и устроил себе из «Мекано» ящик и на нем всевозможные передачи, все колесики вертятся, одни с цепью, другие с ремнем…

Когда нам было около шести лет, нас научили играть в карты. Была такая игра, Рами, не очень сложная: надо было набирать последовательность карт, все шестерки, или все пятерки, либо наоборот, серию одной масти. Мы с моим приятелем Диком, сыном геолога Дарлингтона, увлеклись этой игрой и даже вошли в азарт. Наши матери дружили, и как-то раз они предложили нам сыграть с ними на деньги. У нас с Диком была какая-то мелочь, мы ее поставили и — продули все! Рассказывают, что я разревелся тут же, и Дик тоже разревелся, но уже дома… Только через сорок лет мать рассказала мне, что они тогда бессовестно жульничали, чтобы таким образом отучить нас от пагубной страсти. Играли мы неплохо, логика была, мозги соображали, но вот карта не шла, шла только к матерям. Это была своеобразная педагогика, но они-таки отучили нас, по крайней мере, у меня никогда не было никакого интереса к азартным играм — ни к картам, ни к рулетке.

Однажды я все же играл в рулетку: во время своей первой поездки во Францию. Дело было на Лазурном берегу на кинофестивале спортивных фильмов. Я был в Каннах и, конечно, не мог не заехать в Монако. Посещать казино советским людям было запрещено, но я пошел в это знаменитое злачное место! К тому же, в отличие от моих спутников, у меня был галстук. На 10 франков я купил две фишки и поставил одну на красное, другую — на черное. Крупье удивился, что же я делаю. Я объяснил, что хочу быть в игре. Очень скоро я благополучно лишился фишек, но зато получил удовольствие, наблюдая публику.

На лето мы обычно уезжали из Кембриджа на берег Северного моря в Норфолк. Там мы жили на большой настоящей мельнице, переоборудованной под жилье. Мельница уже не работала, но у нее были крылья, а на самом верхнем этаже — гигантская передача, которая передавала вращение с большого колеса на маленькое, вниз, к жерновам. Всего там было четыре этажа: нижний этаж был занят жерновами, самый верхний был занят передачей, а в середине можно было жить.

Мельница в Норфолке

С отцом и братом на берегу моря

Будущий аквалангист

Ольга Иеронимовна Капица

Сережа Капица

С бабушкой Елизаветой Дмитриевной Крыловой

Алексей Николаевич Крылов

Были довольно сильные отливы, и море то приходило, то уходило. Его запахи мне почему-то очень хорошо запомнились, и всегда, когда я бывал на берегу моря, так возвращались ко мне воспоминания детства.

В детстве я очень любил книжку «Ветер в ивах», «Wind in the Willows» — по-английски название звучит гораздо романтичней. Написана она в начале XX века Кеннетом Грэмом. Там описывается жизнь зверей, точнее людей с разными характерами, которые превращены в зверей. Эти существа живут на реке, на реке жизни. Эта книжка чудно проиллюстрирована штриховыми рисунками, которые воспроизводятся из издания в издание. Она до сих пор стоит у меня на полке, и даже через много лет я иногда с удовольствием рассматриваю ее и переношусь в те времена. «Винни-Пух», который у нас так популярен, мне кажется литературой гораздо более детской и менее серьезной, чем эта книга.

Бабушка Ольга Иеронимовна Капица заботилась о нашем чтении и постоянно присылала из России детские книжки. Она была профессором педагогического института им. А. И. Герцена в Ленинграде и занималась детской литературой. Бабушка, несомненно, оказала большое влияние на поросль молодых и талантливых детских писателей, которая тогда сформировалась в Ленинграде; туда входили Маршак, Бианки, Житков. Они создали то, что теперь называется советской детской литературой. Это было, по-моему, очень заметным делом в то сложное и тревожное время. Недаром Маяковский говорил, что для детей надо писать как для взрослых, только лучше.

Почти каждый год во время отпуска отец ездил в Россию, навещал Ольгу Иеронимовну и встречался с коллегами-учеными. Его не раз предупреждали, что в Советский Союз ездить опасно, об этом намекал в письмах и мой дед Алексей Николаевич Крылов.

А. Н. Крылов — Анне Алексеевне

20 января 1929 года, Ленинград

В прошлый четверг А. Ф. Иоффе дал мне подписать вместе с П. П. Лазаревым представление Петра Леонидовича в члены-корреспонденты Академии и сообщил, что в середине апреля ты собираешься вместе с ним приехать сюда. I believe you are both just as childishly unreasonable as your baby[5] — ты теперь взрослая дама, так по-английски оно вежливее выходит. Ты, видимо, забыла, что у нас новый стиль и середина апреля, это по-старому начало апреля, т. е. самое худое время — Нева обыкновенно еще не прошла, с улиц скалывают грязный зимний лед — погода ни весна, ни зима, самая что ни на есть для простуды, а проживая так долго, как ты, в южных и теплых климатах, от нашей апрельской весны отвыкаешь. Ты должна помнить про бывший у тебя плеврит и пр.<…> Пошевели мозгами и, прежде чем ехать, сообрази все как следует…

Конечно, Крылов не мог прямо написать в своем письме обо всем, что происходило в Советском Союзе. Беспокоясь, что родители могут его не понять, он при первой же возможности попросил передать им предостережения. Он сделал это через математика Я. В. Успенского[6], который отправился в заграничную командировку и мог оттуда написать, не опасаясь перлюстрации. Сам Успенский из зарубежной командировки не вернулся, стал «невозвращенцем».

Я. В. Успенский — П. Л. Капице

9 апреля 1929 года, Берлин

Многоуважаемый Петр Леонидович!

Пишу Вам по поручению Алексея Николаевича Крылова, который просил меня сообщить Вам о нижеследующем. А. Н., узнав, что Вы собираетесь приехать в СССР для временной работы, убедительно просит Вас не делать этого. Положение сейчас таково, что никаким гарантиям того, что Вас по истечении некоторого срока выпустят обратно, доверять нельзя. Приехав однажды в СССР, Вы рискуете остаться там навсегда. Но, допустив даже, что этого не случится, все-таки можно очень сомневаться, что Вам удастся вести работу при таких условиях, какие Вы имеете в Кембридже. Поэтому А. Н. просит Вас отменить Ваш приезд в СССР и известить об этом А. Ф. Иоффе под каким-либо благовидным предлогом или еще тянуть дело так, чтобы не сказать ни да, ни нет. Обо всем этом нужно писать осторожно и дипломатически, что Вы, вероятно, и сами понимаете.

С искренним уважением, Я. Успенский

На пароме в Берген

Тогда родители к настойчивым предостережениям деда прислушались, но в последующие годы несколько раз ездили в Советский Союз и благополучно возвращались. В очередной раз они отправились в СССР в конце лета 1934 года. Они поехали на только что купленной машине «Воксхолл»: доплыли на пароме до Бергена, и, объехав Скандинавию, добрались до Ленинграда. Мы с братом Андреем остались в Англии с няней и бабушкой Елизаветой Дмитриевной.

На этот раз опасения деда сбылись: отца задержали в России, и мать через несколько месяцев вернулась в Кембридж одна. Для отца это был колоссальный удар, неожиданно прекратилась его успешно продвигающаяся работа в новой, специально для него построенной лаборатории, где должны были проводиться исследования в сильных магнитных полях и при низких температурах. Лаборатория была построена на деньги крупного предпринимателя Людвига Монда, сделавшего свой капитал на никеле. Теперь все обстоятельства этого дела хорошо известны, опубликована драматическая переписка родителей в этот период.

Перед отъездом в Москву. Анна Алексеевна с сыновьями. Кембридж. 1935 г.

Но для нас жизнь почти не изменилась; в тот год, когда Петр Леонидович был в Москве, а мы — в Англии, жизнь продолжала свой размеренный ход. Мы ходили в школу, никто нас не беспокоил, мы были заняты своим делом, своим миром, и тревоги этого времени прошли мимо нас. Когда переезд в Россию был уже решен, мать ненадолго съездила туда, чтобы окончательно понять, можно ли нас перевозить: они с отцом сначала боялись везти нас и хотели оставить в Англии в каком-нибудь хорошем пансионе. Но, в конце концов, решили, что лучше всем быть вместе.

Сережа Капица — родителям

Октябрь 1935 года

Милые папа и мама. Я очень хочу скорее поехать в Москву с Андрюшей. Я очень тебя, папа, хочу видеть. Я ведь целый год тебя не видал. И другую бабушку и дедушку хочу видеть…

В январе 1936 года мы на пароходе добрались из Англии в голландский порт Хук-ван-Холланд, и оттуда на поезде приехали в Берлин. Я плохо помню эту поездку: насколько я знаю, мама усыпила нас каким-то легким снотворным, потому что на пароходе была качка, да и чтоб легче было с нами управляться. Помню вокзал Хаупт-Банхофф в Берлине, длинный шатер, куда приехал наш поезд, и человека, который встречал мою мать. Это был Пауль Розбауд[7], очень любопытная личность и хороший друг моего отца.

Пауль Розбауд был немецким ученым, который занимался физикой металлов. С Петром Леонидовичем его связывали и дружеские и рабочие отношения, они много раз встречались как в Кембридже, так и в Берлине. Когда мать осталась в Англии одна, Розбауд очень поддерживал ее, и она не раз обращалась к нему за советом.

Перед войной Розбауд стал редактором главного немецкого научно-информационного журнала «Naturwissenschaften». Именно в этом журнале в 1939 году в канун Второй мировой войны была опубликована статья Хана и Штрасмана об открытии деления ядер урана. Позже стало известно, что Пауль Розбауд был немецким патриотом, находящимся в оппозиции к фашистскому режиму. Во время войны он начал передавать англичанам исключительно важную информацию, избегая, однако, прямых связей с английской разведкой. Он первым сообщил Уинстону Черчиллю о гитлеровском плане блицкрига против Англии с помощью подлодок, о создании немцами ракет для разрушения Лондона и об их попытках создать атомную бомбу. Публикация статьи о делении урана была сознательной акцией Розбауда, который сумел увидеть в этом открытии огромные и опасные перспективы и постарался без промедления ознакомить с ним мировую научную общественность, опасаясь, что его засекретят фашистские спецслужбы.

Очень контактный и обаятельный человек, он был вхож в научно-технический мир Германии, во все крупные лаборатории и корпорации, и во время войны передавал англичанам сведения о состоянии немецких научно-технических исследований. Рискуя собственной безопасностью, Розбауд многим помог убежать от преследований нацистов. Под конец войны в Гестапо, по-видимому, начали догадываться о его деятельности, но уже шел распад всей немецкой системы. После поражения Германии он стал объектом внимания нашей разведки, но и тут сумел в последний момент уйти.

В 1986 году американским писателем и историком Арнольдом Крамишем была опубликована биография этого удивительного человека под названием «The Griffin» — «Грифон». В книге целая глава посвящена дружбе с Петром Леонидовичем. В свое время я предлагал перевести эту книгу через Юлиана Семенова, но он умер. Потом я пытался еще раз это сделать через Артема Боровика, но он тоже погиб. А единственная фотография Розбауда, которая есть в музее Капицы, смазана. Вот такая мистическая личность.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также

Жизнь другая, жизнь не наша

Жизнь другая, жизнь не наша Жизнь другая, жизнь не наша — Участь мертвеца, Точно гречневая каша, Оспины лица. Синий рот полуоткрытый, Мутные глаза. На щеке была забыта — Высохла слеза. И на каменной подушке Стынет голова. Жмется листьями друг к дружке Чахлая трава. Над

Жизнь

Жизнь Бескрайние дали, Поля и пригорки — В пыли сапоги не слышны. В шинели солдатской, В простой гимнастерке Прошел я дороги войны. Угрюмые лица, Суровые лица, Смущенные лица солдат. Немного неловко — Ведь мы из счастливцев, Из тех, кто вернулся назад. Привет, родня!

Вся жизнь

Вся жизнь Высокии маятник в прихожей знай себе отсчитывал минуты и часы, а листки календаря облетали так же быстро, как листья кленов и вязов. Время то неслось стремглав, то стояло на месте, как пересохший ручей.В самом начале 1844 года Чарлз передал рукопись о вулканических

Жизнь и судьба Василия Гроссмана и его романа (выступление на Франкфуртской книжной ярмарке по поводу выхода немецкого издания романа «Жизнь и судьба»)

Жизнь и судьба Василия Гроссмана и его романа (выступление на Франкфуртской книжной ярмарке по поводу выхода немецкого издания романа «Жизнь и судьба») Люди, следящие за советской литературой, знают, что в огромном потоке книг, которые из года в год издают тысячи

Жизнь в Дауне Жизнь в Дауне с 14 сентября 1842 г. до настоящего времени С 1876 г.)

Жизнь в Дауне Жизнь в Дауне с 14 сентября 1842 г. до настоящего времени С 1876 г.) После того как в течение некоторого времени наши поиски в Суррее и других местах оказались безрезультатными, мы нашли и купили дом, в котором живем теперь. Мне понравилось разнообразие

«ЖИЗНЬ»,

«ЖИЗНЬ», статья, впервые опубликованная в сборнике «Арабески». Гоголь здесь датировал ее 1831 г., но, скорее всего, в этом году у писателя возник лишь замысел Ж. Работа над статьей проходила в августе — октябре 1834 г.Гоголь в Ж. дает поэтическую панораму человеческой истории

СНОВА В КЕМБРИДЖЕ

СНОВА В КЕМБРИДЖЕ Звоны благовещения известили о начале пасхального семестра, а Ньютон всё ещё не мог расстаться с Вулсторпом. Он вернулся в Кембридж лишь в конце апреля 1667 года.В послечумном Кембридже было оживлённо. Его пустовавшие квадратные дворы, гулкие залы ожили,

ПЕРВАЯ НОЧЬ В КЕМБРИДЖЕ

ПЕРВАЯ НОЧЬ В КЕМБРИДЖЕ Майкельмас-семестр в Кембридже начался уже 1 октября, а Максвеллы — старший и младший — были все еще в Эдинбурге и, казалось, не могли смириться с предстоящей разлукой, ждали, что жизнь подскажет еще какое-нибудь решение, оставляющее сытыми волков

ЛЕКЦИИ, ЧТЕНИЕ И «ПРОПЫ» В КЕМБРИДЖЕ

ЛЕКЦИИ, ЧТЕНИЕ И «ПРОПЫ» В КЕМБРИДЖЕ Отец, беспокоящийся о сыне, о его чересчур широком круге интересов, бьет тревогу: «Гленлейр, 21 мая 1855 Сделал ли ты все, чтобы обуздать ручей, чтобы он тек спокойно, а не бил в берега?» И действительно, как разобраться во множестве

ЛЕКЦИОННЫЕ КУРСЫ В КЕМБРИДЖЕ

ЛЕКЦИОННЫЕ КУРСЫ В КЕМБРИДЖЕ Нельзя сказать, что лекционная нагрузка кавендишского профессора была чрезмерной. Он должен был находиться при кафедре всего восемнадцать недель в году. Но она существовала, эта нагрузка, и Максвеллу предстояло ее нести. Максвелл не

Свадьба и жизнь в Кембридже (Запись и литературная обработка Е. Капицы.)

Свадьба и жизнь в Кембридже (Запись и литературная обработка Е. Капицы.) «Дорогая Ольга Иеронимовна, мне ничего не хочется писать Вам, только одно, что люблю Вашего Петю, совсем люблю. И Вас люблю за Вашу любовь к нему. И он будет счастлив, я сделаю все для этого. Ваша любовь к

«Не зря прожитая жизнь — долгая жизнь»

«Не зря прожитая жизнь — долгая жизнь» Неподалеку от замка Клу протекала Луара. Леонардо не мог не заинтересоваться ею.«Ум его никогда не пребывал в покое, всегда Леонардо придумывал нечто новое»,— писал неизвестный автор.Неудивительно, что Леонардо вскоре стал

Психическое расстройство. Жизнь в Кембридже

Психическое расстройство. Жизнь в Кембридже Известно, что в период с 1691 по 1693 год Ньютон перенес серьезное психическое расстройство, к счастью, временное. Сам ученый, его родственники и последователи, а также первые биографы старались сохранить этот факт в секрете.

Жизнь веселая, жизнь богемная

Жизнь веселая, жизнь богемная В 1895 году Кроули поступает в Кембриджский университет, точнее — в Колледж Троицы[5]. Это говорит о многом. Кембридж — один из двух (второй — Оксфорд) английских вузов, в которые в те времена требовались вступительные экзамены. И, надо сказать,