Нечаянная революция

Нечаянная революция

В пригородах дует по полу и очень, очень тихо – все это я выясняю, когда просыпаюсь в девять утра в детской, встаю и начинаю убирать следы вчерашних возлияний. Над кухонным столом до сих пор включен свет, и в гостиной тоже продолжает гореть одна из белых ламп, но в доме не слышно ни звука. Зима обступила дом со всех сторон. Летний обеденный стол на террасе завален снегом, за одним из окон гостиной стоит тощий снеговик с коричневым листом вместо глаза и тонкой изогнутой веткой вместо улыбки. В снежное тело воткнуты две палочки, заменяющие руки.

Я крадучись иду между следов будничных привычек семьи Триер, которые осели на всех поверхностях большой гостиной. Безделушки и игровые приставки, семейные фотографии и детские рисунки. В кухне, которую режиссер спроектировал сам, с обилием ящиков, выдвигающихся под самыми хитрыми углами, я долго тщетно ищу таблетки для посудомойки. В чужом доме на все уходит так много времени, никогда не знаешь, что где нужно искать. Кофе, черный хлеб, сыр, ножи.

В 10.23 гений наконец прорывает ночную оболочку, просовывает голову в дверь в дальнем углу гостиной и проходит по полу в трусах, черной футболке и красном шейном платке, который, кажется, и сам немного удивлен тем, что кто-то им пользуется в этом десятилетии.

– Привет. Ну вот, я проспал, – говорит он, находит обезболивающее и выпивает оставшуюся каплю красного вина из бутылки. – Как насчет похмелиться?

Он обыскивает взглядом кухню, находит белое вино и наливает себе бокал. Потом на автомате находит тарелку, чай, йогурт и овсянку и усаживается завтракать за столом. Перед ним лежит пригоршня разноцветных витаминов, которые он тоже успевает заглатывать между делом.

– О боже, – вздыхает он, заметив меня над горой еды. – Неужели мы снова должны разговаривать.

– Как вы обычно проводите выходные?

– Я очень плохо умею проводить выходные. Так что я просто лежу и отдыхаю, как всегда делала моя мама.

Он выходит из-за стола и тащится к креслу.

– Это Бенте позвонила и разбудила меня, – сообщает он, укладываясь поперек кресла: болтающиеся ноги на одной ручке, голова на другой, на лице написано такое выражение, как будто это не он сам отвратительно выглядит с утра, но вообще вся жизнь.

На нем две пары очков: одна на носу, вторая на лбу.

Он натягивает на себя зеленый плед, долго и громко зевает, и наконец закрывает глаза:

– А-а-а… Я вздремну, пожалуй. – Он поднимает на меня взгляд. – У тебя же есть еще вопросы, правда? – спрашивает он. – Ну, я надеюсь.

* * *

«Догма-95» появилась на свет благодаря чистой случайности, рассказывает режиссер, когда мы, свернув с какой-то темы, случайно оказываемся в этом месте его карьеры. Сначала «Догма» была рабочим названием книги, которую он собирался написать о том, как снимать кино.

– Но когда я составил вместе с Томасом Винтенбергом этот свод правил, я решил озаглавить его именно так. Потому что это крутое слово, – говорит он, по-прежнему лежа, но теперь удерживая ладонь на лбу.

Петер Ольбек вспоминает, что не счел это слово таким уж крутым, когда Триер посвятил его в свои планы в железнодорожной поездке по Германии. В спальном вагоне поезда, который только что отъехал от Мюнхена.

– Ну, знаешь, в тот интимный момент, который всегда возникает, когда в помещении лежат двое раздетых мужчин. Тут-то он и говорит писклявым своим голоском: «Я бы хотел сделать проект под названием „Догма“». Мне показалось, что это бред какой-то, поэтому я ответил: «Забудь! Это дерьмовое название. Спокойной ночи!»

Чуть позже Триер начал играть с мыслью начать новую волну в кинематографе, однако ему не хватало последнего толчка, которым стала случайная встреча: как-то раз в Европейской киношколе в Эбельтофте он наткнулся на кинокритика газеты «Политикен» Серена Винтенберга и подумал, почему бы ему не привлечь к проекту его сына Томаса, молодого многообещающего режиссера.

Ларс фон Триер вместе с Беньямином, Людвигом и обезьяной Освальдом (в книге внизу). Триер регулярно дразнит близнецов тем, что каждый из них должен ему по пятнадцать тысяч крон, потраченных на лечение, в результате которого Бенте забеременела, так что почему бы им не начинать выплачивать в рассрочку, а то проценты капают. «И проценты на проценты», – говорит Триер.

– Я смотрел пару его институтских фильмов – отличных. Так что я позвонил ему и спросил: хочешь поднять новую волну? И он ответил «Еще как, да!»

Правила должны были быть противоположностью французской «новой волне», молодые основоположники которой больше тридцати лет назад объявили, что камера должна служить режиссеру, как ручка писателю, в связи с чем заговорили о теории авторского кино, но, по большому счету, кинематографический фундаментализм «Догмы» был техническим ударом под дых, который Ларс фон Триер наносил самому себе. Чтобы отрезать себе пути к тому контролю за фильмами, которого обычно велела ему добиваться его натура.

Триер всегда старался избежать того, чтобы научиться выполнять ту или иную задачу исключительно хорошо – из страха продолжать делать это вечно. И правила – один из главных его способов борьбы с самим собой.

– Я имею в виду умение сказать себе: так, ладно, теперь я делаю это настолько хорошо, что мне нельзя больше этого делать. Теперь я должен подойти к той же проблеме с другой стороны. Но проблема в том, – смеется он, – что на самом деле я на сто процентов себе доверяю. Я не сомневаюсь, как именно нужно рассказывать о чем-то, поэтому мне и интересно устанавливать правила относительно того, как мне нельзя об этом рассказывать.

Незадолго до создания «Догмы», например, Триер бросил все свои силы на борьбу с цветной пленкой, так что теперь он принял правило о ее неприкосновенности. Большинство правил «Догмы» по большому счету были направлены против него самого. Когда Томас Винтенберг пришел в офис «Центропы» на Рюсгаде, Триер уже набросал большинство правил.

– Все эти правила – это чистый Ларс, – говорит продюсер Вибеке Винделев. – Томас нужен был главным образом как товарищ по играм, который сидел бы и хлопал в ладоши.

Вибеке Винделев сама слышала, как забавлялись мальчики над своей затеей в соседнем кабинете. Триер настоял на том, чтобы несколько правил исходили от Томаса Винтенберга.

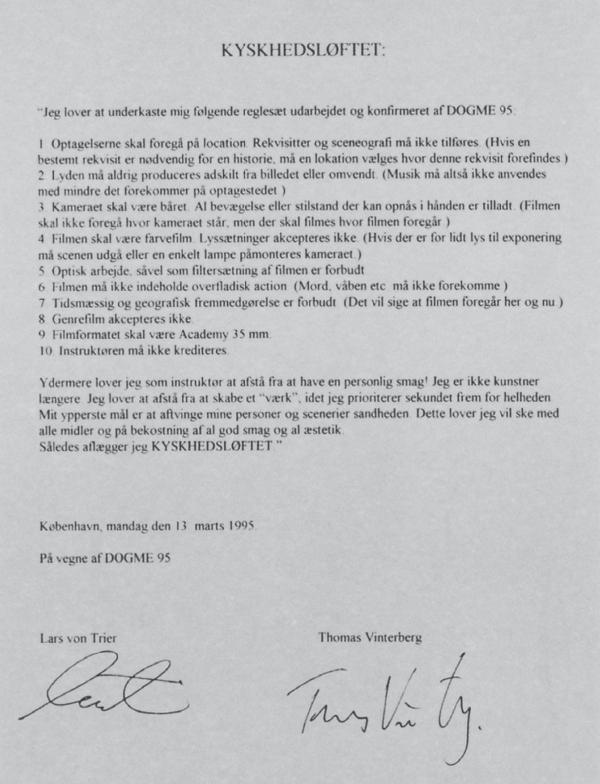

– Но весь этот елейный оборот с «Обетом целомудрия», конечно, сделал я. Особенно с датским кино мне было сложно мириться, за исключением нескольких работ. «Голод», например, до сих пор прекрасно смотрится, и «Баллада о Карле Хеннинге» мне нравится – отлично снято! Но все остальное было какое-то дешевое дерьмо. Неправдоподобное и лживое, – смеется он.

– Манифест ведь был направлен не только против датских фильмов.

– Нет, конечно, нет. Это был бы слишком ничтожный враг.

* * *

Ларс фон Триер воспринимал основателей «Догмы» как семерых самураев из одноименного фильма Акиры Куросавы. У каждого режиссера была своя характерная особенность.

– Поэтому мы и позвали Серена Крага-Якобсена. Он должен был представлять прошлое, Томас – будущее, Кристиан Левринг – рекламу, а Анне Вивель – документалистику.

– Так что это были добрые силы, собравшиеся вокруг правого дела, как и в «Семи самураях»?

– Да – мы еще звали Нильса Мальмроса, но он, конечно, не захотел.

В любое другое время Ларс фон Триер отказался бы от участия в конференции, посвященной будущему кино и проводимой 20 марта 1995 года в театре «Одеон» в честь столетнего юбилея кинематографа. Однако за неделю до начала конференции текст манифеста был готов, так что режиссер увидел возможность запустить волну, и сразу взялся за дело. Сначала он опробовал качества разных типов бумаги с точки зрения узора их движения в воздухе, потому что те листки, которым он собирался доверить презентацию своей новой волны, должны были обладать идеальными навыками свободного падения. Десять правил «Догмы» в «Обете целомудрия» должны были быть нанесены на одну сторону, в то время как более многословный манифест должен был быть напечатан на другой.

После нескольких проб красные бумажки были сложены стопками, связаны желтыми лентами, отнесены на вокзал и погружены Триером и Бенте в поезд до Парижа, чтобы затем появиться на конференции, организованной французским Министерством культуры и объединением «Век кино».

– Все происходило в старом театре у Люксембургского сада, и народу было пруд пруди. Когда подошла моя очередь, я сказал, что, вместо того чтобы отвечать на вопросы, зачитаю вслух заявление.

Так он и сделал. Сидя за столом в сине-зеленой рабочей рубашке и джинсах. На неуклюжем школьном английском. К «смеху присутствующих», как он сам вспоминает. Одетым в вечерние платья и фраки гостям заявили, что «Догма-95» – это коллектив режиссеров, призванный спасти кино от смерти. Многочисленные заимствования революционного пафоса из коммунистического детства Триера не оставляют сомнений в том, кто стоит за этим текстом.

– Дисциплина – вот наш ответ, – зачитывал он. – «Догма-95» выступает против индивидуального фильма, выдвигая набор неоспоримых правил, известных как обет целомудрия.

Кино замордовали красотой до полусмерти, сообщил Триер. «Предсказуемость (иначе называемая драматургией) – вот золотой телец, вокруг которого мы пляшем». И «как никогда раньше приветствуются поверхностная игра и поверхностное кино. Результат – оскудение. Иллюзия чувств, иллюзия любви».

Затем он подбросили свои красные листки в воздух, где они сыграли свою короткую, но славную роль в истории кинематографа, с точно высчитанной элегантностью спланировав на землю, после чего режиссер поднялся, забрал свою куртку со спинки стула и заявил, что теперь он покидает собрание, потому что «Догма-95» была коллективным решением и он не был уполномочен обсуждать ее подробнее.

– Это я сам придумал, конечно, но звучало это очень хорошо. В шоу-бизнесе вообще очень важно закончить взрывом и по возможности избежать того, чтобы все свелось к какой-то идиотской никому не нужной дискуссии.

Часть красных манифестов, правда, закончила свой век не так славно – в урне на Гар-дю-Нор, где Бенте и Ларс избавились от типографических излишков, рассказывает Триер, затем свешивает ноги с кресла и собирается встать.

– Давай спустимся вниз и найдем в Интернете текст?

* * *

Мы выходим из гостиной через угловую дверь, которую сам режиссер так часто использовал в качестве аварийного выхода во время наших разговоров, и спускаемся вниз по черной винтовой лестнице, которая металлически поет под нашими носками. Заходим на минутку в спальню, где режиссеру понадобилось что-то забрать и где огромный плоский экран таращится со стены на двуспальную кровать, и наконец попадаем в кабинет. Триер усаживается за компьютер и запускает поиск.

– Ага, вот. «Догма-95». Ну да, это же было в девяносто пятом, – говорит он, пробегая глазами текст на красном листке на экране, пока его голос время от времени ликующе и со смешком выхватывает из него отдельные выражения.

– Коллектив кинорежиссеров, – смеется он. – Уже хорошо звучит, нет? Ну вот. «Догма-95» имеет целью оппонировать «определенным тенденциям» в сегодняшнем кино. Это цитата из французской «новой волны». То есть мы уже там признаем, что мы у них заимствуем. И вот еще: надо одеть наши фильмы в униформу. Поэтому-то они и должны были снимать по одним и тем же правилам, чтобы быть в форме, как солдаты. Немного социалистически, правда? И опять: надо одеть наши фильмы в униформу, потому что индивидуальный фильм – фильм упадочный по определению. Господи!

– Чуши-то в этом тексте немало, а?

– Да вот не знаю, кстати, мне кажется, что он отличный! Я прямо взбодрился.

– Ты же не имеешь ничего против упадочных фильмов.

– Ну, в рамках этого языка слово «упадочный», конечно, ничего положительного не несет. Мы говорим о мещанской романтике и всем таком.

Кинокритик газеты «Политикен» Ким Скотте вспоминает, что среди киношников всего мира первые реакции на «Догму» были: «Да-да, говори-говори. Париж, шестьдесят восьмой. Все это мы уже где-то видели».

– Большинство считали, что это какой-то пшик, что все сойдет на нет после первых же фильмов. С такими людьми, как Триер, известными своими трюками, никогда не знаешь, можно ли принимать их заявления за чистую монету. Кроме того, манифест заставлял задуматься о том, что, господи, никому же больше в голову не приходит относиться к себе с такой серьезностью. Одно это заявление, что они представляют собой движение, чего стоит. Или то, что во времена индивидуалистов они вдруг выстроили для себя всяческие ограничения. Я думаю, что именно это большинству и казалось максимально провоцирующим.

Сам режиссер уверяет, что не сомневался в успехе «Догмы-95». После зрелищной парижской премьеры Триер уселся писать письма множеству режиссеров со всего мира, надеясь привлечь их к участию в проекте, однако ни один из них не принял приглашения.

– Да никто не ответил. А… ну нет, ассистент Куросавы написал, что Куросава сейчас немного устал. И через две недели он умер – так что тут ассистент не врал, – смеется Триер. – Но больше никто не ответил. Я писал Бергману, Виму Вендерсу и Бертолуччи. Всем, о ком я мог вспомнить. Спилбергу еще. Но никто не повелся.

На самом деле, даже сам Триер признает, что успех «Догме» обеспечили не правила и не цветной хеппенинг в Париже. И даже не качество снятых фильмов. Нет, успех «Догмы» в конечном счете зависел от того, на что никто из ее основателей никак повлиять не мог – от маленького технического изобретения. «Догма-95» возникла одновременно с появлением маленьких цифровых камер.

В 1996 году зрители стояли в полуторакилометровой очереди от Ратушной площади и до площади Гаммель Странд, чтобы увидеть инсталляцию Ларса фон Триера «Психомобиль №1: Мировые часы». Идея простая и сумасшедшая одновременно: камера, установленная над муравейником в Нью-Мехико регистрирует движения муравьев, которые трансформируются потом в разноцветные снопы света, включенного в девятнадцати выставочных залах Художественного объединения на площади Гаммель Странд, где пятьдесят три актера, исходя из светового сигнала, выполняют разные заранее оговоренные действия.

Во время выставки рекламщик Йеспер Йаргиль, снимавший документальный фильм «Выставленные», похвастался Триеру своим рабочим инструментом, новенькой маленькой цифровой камерой, и Триер сразу понял, какие возможности она открывает. И то, что «Догма» обернулась успехом, вышло благодаря тому, что ее участники поссорились, рассказывает Триер, когда мы возвращаемся в гостиную, где он сразу занимает свое обычное положение для интервью: лежа поперек кресла, бледные ноги укрыты зеленым пледом, в воздухе торчат носки.

– Потому что Серен Краг-Якобсен сказал, что тридцатипятимиллиметровую камеру в руках держать нельзя, а это был тот самый формат, который прописан в правилах. Я возразил, что мы только что с успехом проделали это на съемках «Рассекая волны». Но мы не могли договориться, так что решили вынести вопрос на голосование, и я проиграл.

Фильмы по-прежнему должны были выпускаться только на 35-мм пленке, но снимать их можно было и на 16-мм. Кроме того, Триер и Винтенберг считали, что в съемках могут использоваться и новые цифровые камеры, и остальные с ними согласились.

– Вот поэтому «Догма» и стала успехом, – говорит Ларс фон Триер.

Четыре участника «Догмы» – на фотографии в первом триеровском гольф-каре – были тщательно отобраны под впечатлением от семи самураев в одноименном фильме Куросавы. Каждый из них должен был представлять определенное направление: Томас Винтенберг (слева) – будущее, Серен Краг-Якобсен – прошлое, Кристиан Левринг – рекламные фильмы и сам Триер… Ларса фон Триера.

В правилах «Догмы» ничего не написано о том, что фильмы должны быть дешевыми – только низкобюджетными. Однако все считали, что это значит именно дешевые, а дешевые фильмы, несомненно, можно было снимать и новыми маленькими цифровыми камерами. «Догме» это в конечном счете послужило на руку, чего не скажешь о «Центропе», которая как раз обустраивалась в Киногородке и инвестировала целое состояние в кинооборудование для сдачи в аренду.

– Да уж, все вышло – глупее не бывает, – смеется Триер. – У нас были камеры, свет, и чего у нас только не было, и никому это не было нужно, потому что все принялись вдруг снимать дешевые фильмы «Догмы» ручной камерой.

* * *

Киногородок – это чисто триеровский проект, который должен был стать тем же, чем для соседских детей в свое время был его дом на Исландсвай, – местом, где все могли бы встречаться и играть в игры, которые придумал Триер. Открытым университетом, в котором Петер Ольбек по пятницам барабанным боем созывал бы всех сотрудников на утреннюю молитву. Смесью школьных обычаев с мафиозным уютом.

– Тогда в кинобизнесе царила очень фешенебельная атмосфера: красное вино, клубы любителей искусства, утонченность и так далее. Мы же наоборот хотели создать что-то беспорядочное и неустойчивое, – говорит фон Триер.

Эксперт по творчеству Триера, Петер Шепелерн, утверждает, что тоска по общности и склонность к коллективному мышлению – это типичная, хотя и часто остающаяся незамеченной, черта режиссера.

– Что в Ларсе интересно – так это то, что он в каком-то отношений самый эксцентричный и эгоцентричный наш режиссер. Целиком погруженный в свой собственный мирок, без всяких связей с окружающей датской действительностью. Такой самовлюбленный маяк. Это его ницшеанская сторона, – говорит он. – Но с другой стороны он мамин мальчик из Датской коммунистической молодежи. Все эти общность, братство, «Центропа», утренняя молитва в столовой, и «мы большая семья, я хочу быть вместе со всеми вами. Давайте создадим группу? Давайте построим Киногородок? А то ведь я что-то такой изолированный и эксцентричный. Почему бы нам не создать общество, в котором я решаю?» Это он формирует круг – просто он сам в нем не сидит.

Сам Триер объясняет, что любой, кто вырос во времена Датской киностудии ее ненавидит, так что изначально они с Петером Ольбеком надеялись, что многочисленные кинокомпании осядут у них в Аведере и будут делить студии и монтажные.

– Мы собирались выделить под это всю красную часть городка. И все было бы прекрасно, если бы сюда пришли еще хоть несколько компаний, – говорит он.

Однако проблема, как и столько раз раньше, была в том, что товарищи по играм не выполняли своих обещаний. Сам Триер объясняет это тем, что «Центропа» тогда уже стала такой властной, что никто не хотел ей покоряться. Компания «Нимбус Фильм» согласилась немного поиграть вместе с ними, однако в итоге они тоже отказались переезжать в Киногородок, что взбесило Ларса фон Триера, который запретил их машинам подъезжать к территории городка.

– И вот однажды я вдруг вижу здесь машину «Нимбуса»! – смеется режиссер. – Я бросился внутрь, схватил краску в спрее и разрисовал ее всю их логотипами.

Так можно ли считать это коллективным творчеством? Обет целомудрия, напечатанный на обороте красного манифеста. Триер запустил волну «Догмы» в 1995 году в Париже. Многие из правил он написал еще до встречи с Томасом Винтенбергом. И, конечно, никто никогда не сомневался в том, кто в «Догме» самый равный среди равных.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

РЕВОЛЮЦИЯ

РЕВОЛЮЦИЯ В русском дореволюционном обществе сосуществовали следующие три социальных фактора: отмирающий дворянский строй, нарождающийся капитализм и государственно-бюрократическая система. В нашем "медвежьем углу" доминировал третий. Доминировал настолько, что

Революция

Революция Но вот, в 1917 году грянула Февральская революция, а за ней и Октябрьская. Театр получил новую миссию: он должен был открыть свои двери для самых широких слоев зрителей, для тех миллионов людей, которые до того времени не имели возможности пользоваться культурными

РЕВОЛЮЦИЯ

РЕВОЛЮЦИЯ В конце февраля 1917 года в Кишинев приехала Ольга Михайловна, работавшая в полевом госпитале на Румынском фронте. По ее воспоминаниям, муж, несмотря на генеральский чин, лихо танцевал на балах, не отставая от юных поручиков.Об этом времени пишет сын Врангеля

РЕВОЛЮЦИЯ

РЕВОЛЮЦИЯ Ньютон с той мудрой умеренностью, которая характерна для всех его рассуждений, отмечает, что у него нет претензий объяснить механизм, посредством которого небесные тела действуют друг на друга. Определить форму зависимости их взаимного действия от их

Революция

Революция У Ленина, прототипа всех диктаторов XX века, имелись предпочтения среди писателей и композиторов, но он был слишком строгим материалистом, чтобы отвлекаться на искусство. Он не терпел авангарда и, когда футуристы раскрасили деревья в Александровском саду к 1 Мая,

КАТАСТРОФА: РЕВОЛЮЦИЯ 1917 ГОДАКАТАСТРОФА: РЕВОЛЮЦИЯ 1917 ГОДАКАТАСТРОФА: РЕВОЛЮЦИЯ 1917 ГОДА

КАТАСТРОФА: РЕВОЛЮЦИЯ 1917 ГОДАКАТАСТРОФА: РЕВОЛЮЦИЯ 1917 ГОДАКАТАСТРОФА: РЕВОЛЮЦИЯ 1917 ГОДА В своем полном развитии все великие революции, похоже, проходят три типические фазы. Первая из них - короткая - отмечена радостью освобождения от тирании старого режима и большими

Глава 37 Нечаянная встреча

Глава 37 Нечаянная встреча Говорят, «старая любовь не ржавеет», но и не блестит, как новая. В конце лета для Елены настал печальный день – дедушка покинул этот мир, последовав за бабушкой. Их похоронили рядом. Андрей Михайлович Фадеев оставил по себе на Кавказе светлую

Нечаянная радость

Нечаянная радость Джонни Вагнер пришел ко мне держать экзамен на диплом транспортного летчика. Я был в то время инструктором Департамента торговли. Джонни знал, что я — строгий экзаменатор. В его представлении я был, собственно, гораздо строже, чем на самом деле.Я знал

РЕВОЛЮЦИЯ

РЕВОЛЮЦИЯ Зимний сезон 1917 года как раз закончился, последние составы еще находились в пути, сам я уже прибыл в Петербург. Моим людям осталось завершить дела и последовать за мною. Уже в Петербурге меня настигло известие, что император, которого ожидали в столице, был

Оранжевая революция — революция роз или оторванных подметок?

Оранжевая революция — революция роз или оторванных подметок? О. Журавлёва: — Александр Андреевич, вот вопрос, который пришел несколько заранее в интернете: «Пожалуйста, сформулируйте, наконец, что такое оранжевая революция и кто в России ее носитель?», — пишет человек с

РЕВОЛЮЦИЯ

РЕВОЛЮЦИЯ Надо мной склонилось толстое красное лицо со вздернутым носом. Лицо улыбалось, и это раздражало меня.Болела рана. Я лежала в Минском госпитале, мне только что делали операцию. К пиэмии прибавилась тропическая лихорадка, которую я подхватила, работая на Турецком

«ЖИЗНЬ! НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ!.. (глава заключительная)

«ЖИЗНЬ! НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ!.. (глава заключительная) Итак, дав некоторый фон, хотелось бы сделать еще несколько легких уточняющих штрихов к общему изображению.В критике уже говорилось, что поэзия Жигулина близка поэзии Есенина, Бунина, Блока, Тютчева, Коль цова. Все это

20 сентября. Родился Сергей Нечаев (1847) Нечаянная гадость

20 сентября. Родился Сергей Нечаев (1847) Нечаянная гадость 160 лет назад в России родился человек, которым сегодня следовало бы гордиться больше, чем Лобачевским и Менделеевым, вместе взятыми. Отец бизнес-образования, тимбилдинга и корпоративной идеологии Сергей

Глава Десятая Нечаянная глава

Глава Десятая Нечаянная глава Все мои главные мысли приходили вдруг, нечаянно. Так и эта. Я читал рассказы Ингеборг Бахман. И вдруг почувствовал, что смертельно хочу сделать эту женщину счастливой. Она уже умерла. Я не видел никогда ее портрета. Единственная чувственная