ГЛАВА ТРЕТЬЯ ЖЕМЧУЖИНА

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

ЖЕМЧУЖИНА

Любовь — астролябия истины.

Джалалиддин Руми

ВОЙСКО

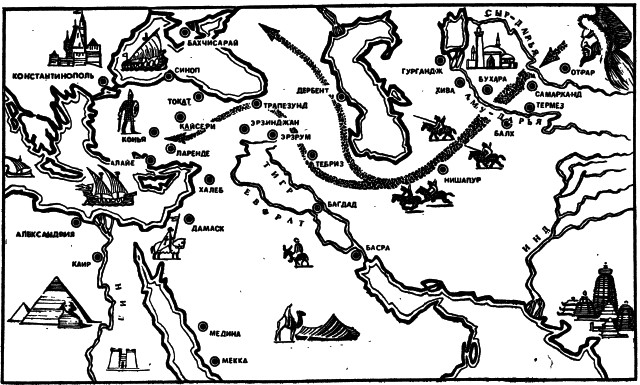

Мекка, Медина, Дамаск, Халеб, Эрзинджан — священные и торговые города — мелькали, как вехи на пути скачущего во весь опор всадника. Нигде подолгу не задерживаясь, вел Султан Улемов свой караван все на север и на север, к границам Сельджуков Рума.

По всем дорогам от Дамаска до Эрзинджана текли на север толпы людей. Бывшие хорезмийские беи, бросившие землю, бездомные, рассказывали о страшной гибели Гурганджа — столицы хорезмшаха, именовавшего себя «повелителем мира». После многомесячной осады монголы, ворвавшись в город, брали квартал за кварталом и, перебив жителей, затопили Гургандж водами Амударьи.

Ничто не могло преградить путь войску монголов — ни доблесть, ни хитрость, ни воинское умение. Сын шаха Мухаммада предпринял безрассудно-храбрую попытку остановить их и даже одержал победу над тюменами одного из монгольских военачальников, но был разбит другим. Словно дичь, преследуемая охотником, загнанный и припертый к границе Индии, он утопил в водах Инда свою мать, жену и наложниц, чтоб они не достались врагу, и, переплыв на коне реку, спас свою душу.

При имени монголов глаза рассказчиков округлялись от ужаса, точно перед ними возникали видения геенны огненной. Впрочем, облик бывших сановных вельмож говорил сам за себя — ободранные, напуганные, тащились они по дорогам с женами и домочадцами, погруженными вместе со скарбом на крестьянские повозки о двух деревянных колесах. Остатки дружин, дворовая челядь были вооружены чем попало — от сабель до кос и дубин.

Из захваченных монголами Хорасана, Мерва и Афганистана брели дервиши: каландары в островерхих куколях, с острыми, как копья, посохами в руках и кокосовыми плошками на поясе. Из Сирии шли последователи странной секты «джавляки», что означало «голыши» — и впрямь голые до пояса, с обритыми головами и лицами. Немало было и дервишей-воинов, именовавшихся гази, эти издавна собирались к западным границам мусульманского мира под начало Сельджуков Рума, чтобы участвовать в отражении неверных френков, вот уже двести лет волна за волной наступавших из Византии.

Френкам удалось прибрать Византию к рукам, обосноваться под предлогом освобождения гроба Иисусова в Сирии и Палестине и ввести там свои варварские порядки: превратить свободных крестьян в рабов, хуже того — в скотину, которой навешивают ошейники с хозяйским клеймом.

Лишь сельджуки Рума, то отступая, то вновь одерживая победы, устояли и держались так прочно, как никогда еще не держались мусульмане в Малой Азии.

Дервиши-гази, вооруженные секирами, палицами, кривыми саблями, шествовали с песнопениями, подбадривая себя стуком привешенных к поясу барабанчиков-дюмбелеков. В торбах несли они с собой краски, которыми перед боем размалевывали лица, орлиные крылья и воловьи рога, нацепляемые для устрашения врагов.

К столице сельджуков, престольному городу Конья, оттуда на север к Трапезунду и на юг к генуэзским колониям в Анталье и Алайе торопились и купеческие караваны. Генуэзцы и русы, армяне с черными кушаками, индусы с голубыми знаками на лбу, евреи, перепоясанные, точно язычники, простой веревкой, суетились на постоялых дворах, искали лошадей, верблюдов, ослов, торговались, но не ссорились между собой, как обычно, — всех их объединяла одна мысль: поскорей и подальше от надвигавшегося нашествия увезти товары и унести ноги. Многие лавки на базарах были закрыты. Отправив достояние и семьи в укромные места, в деревни и усадьбы, их хозяева держали коней под седлом и нагайку в голенище.

На дорогах было неспокойно, а пуще всего на горных перевалах. Оголодавшие отряды хорезмийцев, никому не повиновавшиеся курды нападали на купцов, грабили путников. Озоровали и кочевые огузские племена, приглашенные сельджукскими султанами на приграничные земли. Время близилось к зиме, и огузы спускались вместе со своими стадами с горных летних пастбищ, норовя «обложить данью» путников не только в пользу султана, но и в свою собственную.

За два перехода до Малатьи караван остановили всадники, вооруженные луками, в легких кожаных панцирях, стянутых воловьими жилами, и легкими щитами из тростника, оплетенного шелковым жгутом. Караванщики приняли их за монголов и уже готовы были распрощаться с жизнью. Но то оказались тюрки-мусульмане. Приказав не далее как через фарсах остановиться, чтобы уступить дорогу войску, лучники — верно, то был передовой отряд, — гремя подковами по камням, исчезли так же стремительно, как появились.

А вскоре за поворотом горной дороги, заглушая привычное журавлиное курлыканье караванных колокольцев, послышался разгульный плясовой мотив. Трубы, литавры, струны и барабаны возвестили о приближении главных сил. Вожатый гортанным криком свел караван на обочину. Погонщики загнали верблюдов как можно выше на крутой склон. Связанные коротким арканом — от ноздри к седлу, задрав умные головы, невозмутимо глядели верблюды, как суетятся охрана, караванщики и мюриды, пытаясь отгородить конями поклажу, женщин и детей, словно они могли и в самом деле оградить их от лихости воинов, если бы тем вздумалось поживиться.

Странная разудалая музыка приближалась. Шейх Хаджеги — прежде чем стать мюридом Султана Улемов, он воевал в Руме с гяурами — узнал мелодию. Она называлась «синджари», по имени Синджара, последнего могущественного государя Великих Сельджуков.

Двести лет назад, вынырнув из среднеазиатских степей, туркменское племя кочевников, ведущее свой род от легендарного вождя Сельджука, приняло ислам и основало империю, простиравшуюся от Китая до Византии, от Грузии до Ирака. Сельджукский султанат Рума, расположенный в Малой Азии, куда, спасаясь от монголов, устремились теперь толпы людей из Самарканда, Мерва и Тебриза, был единственным уцелевшим осколком этой некогда могущественнейшей державы.

Путники облегченно перевели дух. Мелодия «синджари» говорила о том, что им навстречу двигалось войско сельджукского султана в Коньи Аляэддина Кей Кубада I, высланное на помощь напуганному и бессильному халифу в Багдад.

Первыми из-за поворота показались копейщики на рослых гнедых конях. Дорога, спускавшаяся с перевала, окруженная высокими скалами Армянского Тавра, была узкой — три всадника едва умещались в ряд — и каменистой — пыли почти не было, так что Джалалиддин с братом, укрывшиеся по приказанию отца в намете, сверху, с верблюжьей спины, сквозь щелки в полотне могли хорошо разглядеть сельджукское воинство.

За отрядом копейщиков следовали альпы и бахадуры — отборные воины-богатыри, вступавшие в единоборство, от исхода которого нередко зависела судьба всего сражения. Кони под ними, цвета хурмы или вороные самой темной масти арабские скакуны, с тонкими изогнутыми шеями, широким загривком и широкой грудью, короткими спинами и округлыми крупами, с трудом сдерживались, чтобы не перейти на крупную рысь, перебирали ногами с толстыми черными копытами, прядали ушами и злобно косили глазами на балхских жеребцов. У некоторых коней на шее висел кутас — вделанный в золото раскрашенный хвост яка, султанская награда за подвиг, за взятие крепости или победу над вражеским отрядом. А у главного бахадура Джалалиддин насчитал целых четыре кутаса — лиловый, два черных и желтый. То был огромный детина, весь в латах, с кривой дагестанской саблей у пояса. Здоровенную палицу его вез сзади оруженосец. Впрочем, оруженосцы — чавуши — по трое-четверо следовали за каждым бахадуром.

Сзади отряда альпов под охраной воинов, вооруженных кинжалами и легкими щитами, знаменосец вез черный треугольный стяг — знак верности черному цвету багдадских халифов, но с красным соколом посредине — родовым отличием сельджуков.

Когда на серых белуджистанских верблюдах, оглушая звоном литавр и барабанов, миновал отряд музыкантов, показались рядовые сипахи — наделенные землей служивые ратники. Каждый отряд под своим знаменем и под началом пятидесятников, которых можно было отличить по чеканным стременам и уздечкам, ярким туркменским узорам ковровых попон, переметных сум и золотым бляхам на сбруе. Кони у сипахского ополчения были разномастные — сивые в яблоках, чалые, луконогие, кривохвостые.

Но больше всего поразили балхцев три отряда, предшествовавшие обозу. На грузных конях воины в тяжелой броне и шлемах с забралами или же в кольчужных рубахах и штанах, с тяжеленными двуручными мечами, длинными копьями, саблями или острыми, как иглы, шпагами походили обликом то на персов, а то и на беловолосых русов. Заметив православные и грегорианские кресты на шлемах, мечах и накидках, прикрывавших броню, смутились ничему не удивлявшиеся мюриды отца: то были явно христиане, не скрывавшие своей веры. Как же идут они защищать халифа правоверных?!

Много позднее узнали они, что сельджуки, обосновавшиеся среди разноплеменного люда Малой Азии, не только не гнушались иноверцами, а, напротив, охотно призывали под свои знамена войска греческих и армянских вассалов, брали в наемные отряды не только тюрков, но и грузин, и френков, и даже норманнов. И веротерпимость их, быть может, немало помогла им выстоять под ударами многовекового нашествия псов-рыцарей из западного Мира Тьмы.

Нескончаемой вереницей тянулись вьючные лошади, мулы, верблюды, груженные снаряжением, оружием, припасами. Казалось, сельджукское войско, собрав запас, необходимый на целый год, идет в безлюдный и голодный край. И Джалалиддин вспомнил: вместе с братом читали они книгу славного визиря Великих Сельджуков Низам-ул-Мулька о государственном управлении — «Сиясат-наме». И запал ему в память прозорливый совет — загодя заготовлять запасы для войска, дабы в походе не разорять и не раздражать поборами землепашцев. Знать, не перевелись среди сельджукских властителей следующие советам мудрецов и в отличие от безумного хорезмшаха понимающие, чего стоит поддержка народа.

То была их единственная радость на многомесячном пути: стройное, разумное, сильное войско. Неужто и его, как стадо овец, разобьют и разгонят монголы?..

Войско, встретившееся им у перевала через Армянский Тавр, не было разбито и благополучно вернулось домой: оно не сразилось с монголами — те повернули не на Багдад, а на север к Кавказу и, обтекая Хазер — Море Каспийское, — устремились на Волгу, на Русь. Но то была временная отсрочка…

Лишь когда скрылся из виду следовавший за обозом отряд лучников, таких же приметливых и остроглазых, как те, что остановили их на дороге, караван-вожатый решился свести верблюдов с кручи.

После полудня караван достиг перевала. Глазам открылась широкая долина. Глядя на сверкавшие под лучами солнца ослепительно белые шапки горных вершин, на радугу, раскинувшую свой мост у их подножия, там, где из теснин вырывались стальные воды Евфрата, на зеленые яйла с редкими хижинами летников, на сады и деревни, на благословенный город Малатья посреди долины, они расстелили молитвенные коврики и впервые за долгие месяцы с легким сердцем совершили послеполуденный намаз. Измученным дорогой, мельканием стран, городов и племен, им казалось, что наконец-то достигли они цели. Позади были пустыни и грозные цепи гор. Впереди лежала мирная плодородная земля, защищенная могуществом сельджукских султанов.

Но в Малатье Султан Улемов не задержался. Он повел их дальше на север. И лишь в Эрзинджане свернул к юго-западу.

КОСТРЫ

Когда они далеко углубились в пределы сельджукской державы, Султан Улемов остановился в небольшом городке, который греки и армяне, составлявшие большинство населения, именовали Ларенде. Долго ли, коротко ли намеревался пробыть здесь Султан Улемов, сказать трудно, но в лицо уже дышала холодным дыханием зима, и он решил провести ее здесь.

Султанский наместник эмир Муса, прямой, простодушный тюрок, неграмотный, невежественный, но верный государев служака, правил городом не столько по шариату, сколько по обычному кочевому праву огузов «тюре».

Он испытывал благоговейное почтение к ученым столпам веры и потому встретил балхское светило с достойным его славы почетом. Решение Султана Улемов остаться в городе льстило его честолюбию.

Каждый наместник, подражая повелителю султану Аляэддину Кей Кубаду, собиравшему при своем дворе ученых, шейхов и улемов, испрашивавшему у них совета, назидания и осыпавшему их милостями, считал верноподданническим долгом привлекать к себе людей слова и веры. Беда была лишь в одном: балхский проповедник ни за что не желал селиться где-либо, кроме медресе.

Город был всего лишь пять лет назад отвоеван султаном у армянского царя Левона II, в округе было полно церквей и монастырей, и древних, лежавших в развалинах, и новых, опустевших после завоевания. Но медресе еще не было ни одного.

Эмир, однако, уже принял решение: он удержит шейха в городе во что бы то ни стало. И обещал к зиме построить медресе.

Он сдержал свое слово. Через месяц Султан Улемов перебрался в новое медресе, правда, не чета тем, на сотни келий, которые они видели в Нишапуре, Дамаске или Халебе, но вполне достойное и обширное, чтобы в нем мог поселиться мударрис с домочадцами, его мюриды и десяток-другой учеников — софт.

Так честолюбие и простодушие султанского эмира задержало их в Ларенде вместо одной зимы на целых семь.

–

В этом городке, расположенном в семнадцати фарсахах к полудню от султанской столицы, детский ум Джалалиддина приобрел отточенную остроту, здесь овладел он основами явных знаний о мире, которыми располагала современная ему культура. Здесь, в прекрасном зеленом оазисе, окруженном вулканическими горами, в которых ранние христиане вырубили целые монашеские города, среди греческих и армянских ремесленников, огузских воинов и хорасанских богословов прошла его юность. Здесь, в Ларенде, познал он и сладость первой весны, и первое огромное горе, и первое счастье.

Гуляя по рощам и виноградникам, забредая высоко в горы на цветущие луга, внимая звону ледяных ключей, впервые изведал он буйную радость, преисполненную благодарности к могучим силам, что движут природой. Она сызмальства потрясала его. Но только здесь, в Ларенде, в шестнадцатую весну эта радость обернулась исступленным самозабвением, которое потом все чаще стало посещать его при мыслях о бесконечности, таящейся в душе самого совершенного из созданий — человека.

Позднее он научился управлять этим исступленным вдохновением, как научился управлять всеми своими чувствами и состояниями, но и потом он не сдерживал его, а только направлял, позволяя обрушиваться лавиной, коей достаточно малейшего толчка, чтобы, низвергнувшись, снести все на своем пути.

По правде говоря, она, эта лавина, и прорвала завесы времен, пронеся мысли его и чувства через семь веков.

…Вот тучи, долы окропив, прошли за караваном караван.

«Пусть оживает все!» — небесный барабан грохочет.

Земля проснулась и распахивает очи.

От запаха весны — он шлет нам весть о самой сути розы —

У ветви закипает в жилах кровь.

Из семени в росток пошла любовь.

И дерево в тоске выбалтывает тайны сердца…

Это сложилось много позднее, в Конье. Но силу, исторгавшую из него стихи, он ощутил в себе здесь, в Ларенде. Сам того не сознавая, начал он складывать стихи, вернее, они у него начали складываться, еще незрелые, как недоспевшая дыня. Странные, бессвязные возгласы, разорванные видения. Но иногда попадалась строка!.. Кое-какие из юношеских газелей своих, переложив наново, он записал потом, поставив под ними свой первый поэтический псевдоним тахаллус Хамуш. И даже приводил во время проповедей отдельные строки.

Ах, молодость, молодость! Хамуш означает «Умолкший». Еще и не начав гореть, он полагал себя познавшим жизнь и смерть, перегоревшим, умудренным… Но все это случилось позже, в Конье.

–

А в ту шестнадцатую весну он возвращался с прогулок, когда солнце уже склонялось к перевалу, окровавливая снеговые вершины Карадага, с беспричинной тоскою в сердце. Истомленное тело его, казалось, тает, растворяется в сиреневых весенних сумерках.

Не только у застав, — вокруг всего города горели по ночам костры: воздвигались крепостные стены, работники трудились без передыха, днем и ночью. Спали час-другой в пересменку здесь же, у костров, завернувшись в ватную рвань, на густо пахнущей овчине. Здесь же, у стен, и трапезничали — кому приносили из дому узелки с едой, кто прямо на кострах варил немудреную похлебку.

Джалалиддин, остановившись у костров, подолгу глядел на работу. Почти все мастера были армянами или греками. Казалось, труд уводит их куда-то далеко-далеко от неволи и полуголодной жизни, от надсмотрщиков, что денно и нощно ходили вдоль стен с гибкими палками в руках. Такие отрешенные лица, как у этих строителей, Джалалиддину приходилось видеть только у отца и его мюридов во время молитвы. И лица эти — голова не покрыта, волосы перехвачены тесьмой, чтоб не мешались, курчавые густые бороды, темные и русые, горящие глаза — вызывали в нем острое любопытство, смешанное с благоговением.

Ловко подгоняя камни, грубо обтесанные, с острыми режущими краями, они почти не разговаривали — видно, понимали друг друга без слов.

В дело шли и мраморные плиты древних языческих построек — распиленные кругляши колонн клали набок. И все это густо заливалось сверху хорасанским раствором, схватывавшим так быстро и прочно, что, мнилось, никакой силой не разъять эти стены, как не разъять горные кряжи Карадага. Да, то были строители!

Много позже, вспоминая о виденном в юности, он скажет: «Хочешь строить — зови греков, а рушить — тюрок!» Греки да армяне — строители, а тюрки — воины. Они тоже, конечно, строят, ибо нет народа, ничего не созидающего. Но строительство их не сразу увидишь глазом — это не здания, а держава.

В те годы не только вокруг Ларенде, во всех городах сельджукской державы жгли ночи напролет костры, рыли землю, свозили и тесали камень, украшали его тонким кружевом резьбы, возводили мечети, дворцы, медресе, бани, ханаки, но прежде всего караван-сараи, мосты и крепостные стены. Мастеров свозили и созывали со всех концов земли — из Грузии, Ирана, Византии, Дамаска, Каира и Халеба. Чутье армянских каменотесов, традиции хорасанских зодчих, узорчатая вязь туркменских ковров и килимов, опыт греческих мастеров и живописцев — все это сплавлялось в пламени костров в единое целое, подобно тому, как сплавляются разные металлы в тигле алхимика.

Спешка была при этом такая, словно сельджукский султан в Конье, его наместники да и сами строители провидели судьбу и точно знали: передышка, последовавшая за недавно отбитым нашествием крестоносцев с Запада, будет коротка, и на страну обрушится еще более страшное нашествие с Востока. И тогда уже некому будет завершить начатое, и не останется от них на земле ни камня, ни памяти.

Действительно, за каких-нибудь тридцать-сорок лет в сельджукском султанате было построено и возведено столько, сколько не строили за предыдущие двести и за двести последующих. А кое-что пережило и монголов, и османов, и пребывает на лице земли памятью о тех днях и ночах, озаренных пламенем костров, вот уже семь с половиной столетий.

–

Джалалиддин передернул плечами, подошел поближе к огню. С гор долетало дыхание тающих снегов, от земли поднимался туман, ночи были еще холодными. Греческий мальчишка-подмастерье, варивший над костром похлебку в огромном, видно, на всю артель котле, заметив одетого, как мулла, Джалалиддина, привстал со старой овчины, поклонился и что-то сказал, серьезно, без улыбки. Джалалиддин в ответ покачал головой: не понимаю.

Надсмотрщик, стоявший у огня, заложив палку за спину, сверкнул по-волчьи глазами из-под мохнатой бараньей папахи. Взялся за бороду и расхохотался, обнажив плоские редкие зубы:

— Мелют по-своему необрезанные — дай только поболтать! Глаз да глаз за ними нужен, а ведь работать умеют!

Джалалиддин промолчал. Уставившись в огонь, глядел на полыхающие языки.

Уходя от насилия и невежества, немало земель прошли они — считай, на другой конец света явились. И всюду над умом и умением, над знанием и душой стояла невежественная сила палки. Видел он на пути, что кое-где ученость и пользуется почетом, но только если она угодна. Неужто так повсюду и так будет вовеки? Ведь ум и душа составляют человека, все остальное — кожа да кости, и этим он ничуть не лучше животного.

Той весной решил Джалалиддин непременно изучить язык, на котором говорили строители Ларенде, сам еще не давая себе отчета, чем вызвано это желание — ненавистью к тупости или почтением к мастерству.

С юности проявился в нем этот характер: все решенное и задуманное непременно исполнить до конца. И через год он уже свободно говорил по-гречески. Впоследствии читал в оригинале сочинения Афлятуна, как на Востоке называли Платона, подолгу вел беседы и диспуты с настоятелем платоновского православного монастыря под Коньей и даже писал по-гречески стихи.

–

Его брат Аляэддин не участвовал ни в его раздумьях, ни в его прогулках. Они и без того были разными, а тут еще в первую же зиму в Ларенде Аляэддин слег. То ли длинная дорога сказалась, то ли непривычный климат, то ли изнурительное учение по шесть-восемь часов в полутемной келье с ночными бдениями и молитвами, но только здоровье его было подорвано. Ничто ему не помогало: ни священные слова, смываемые с бумаги в воду, которую он глотал по настоянию матери, ни заклинания, сжигаемые и развеиваемые по ветру, как должна была сгореть и развеяться по ветру его хворь. Удивительная память его, легко удерживавшая длинную цепь передатчиков хадиса в сорок-шестьдесят имен, восходившую ко временам пророка, или целые страницы хитроумнейшего комментария к Корану, и та стала сдавать.

Отец, сам неплохой врачеватель, вызвал лекаря из Халеба. Тот составил мазь, которой велел натирать больного каждое утро, и чудодейственное зелье, коим подлежало его потчевать по вечерам.

Но весной Аляэддину снова похудшело. Плоскогрудый, тощий, сгорбившись по-стариковски, он лежал на подушках, сотрясаемый кашлем, и почти не выходил на занятия с наставником, все чаще пребывая на попечении матери. И с каждым днем отдалялся от Джалалиддина куда-то в прошлое.

ГАУХЕР

В один из таких весенних дней Джалалиддин, стоя во дворике, слушал надрывный кашель, доносившийся из кельи брата, и со смешанным чувством жалости и стыда думал, что вот он, с детства слабый, мечтательный, ранимый, здоров и, ощущая сквозь сандалии тепло нагретых солнцем каменных плит, невольно наслаждается весенним воздухом, запахом цветущих слив, а брат, такой живой, любивший шум, движение, казалось бы, куда лучше был приспособлен к жизни, но судьба распорядилась по-иному. Неожиданно за спиной у него раздался тонкий девичий голос:

— Отец прислал для брата вашего кизиловый шербет! Да будет болезнь его в прошлом!

Он обернулся. Перед ним, протягивая кувшин, стояла дочь отцовского мюрида Шарафаддина Лала.

Как она выросла, изменилась! Такая же луноликая, на щеках — ямочки. Но рот, как у взрослой, прикрыт краем головного платка. Из-под шелковых шальвар видны острые, загнутые кверху носки узорчатых бабушей. Круглые глаза не смотрят прямо ему в лицо, как бывало, а взметнулись и опустились к земле.

Он не сразу догадался взять у нее кувшин.

— Извольте!

Не зная, что сказать, он молча принял кувшин. Но не тронулся с места. Она снова вскинула на него и опустила глаза. Поклонилась и плавно пошла к воротам. Только когда они закрылись за ней, он пришел в себя.

–

Его тоска получила той весной имя — Гаухер. Оно чудилось ему в шелесте трав, в шепоте листвы, в цокоте копыт, в скрипе арб. И, глядя на взмах птичьих крыльев, он краснел, точно снова вскидывала на него глаза Гаухер-хатун. Это имя светилось в водах каждого ключа, ибо «гаухер» означает «жемчужина», и отвлекало его от мыслей о божественном, поскольку в схоластическом богословии суть вещей также именовалась жемчужиной.

Все лето он старался быть поближе к ее дому. Ловил миг, чтобы встретиться с нею, когда она пойдет к источнику. Но это удавалось редко. По пальцам мог он пересчитать те утра, когда вечной, как вода, плавной походкой, держа кувшин на правом плече, она шла за водой к источнику, а он, никем не замеченный, провожал ее взглядом.

Вся его затаенная тоска и нежность перенеслась на ее отца. Он бросался навстречу почтенному тучному старику, подавал миндеры, усаживал. Угощал шербетом, айраном и не спускал с него глаз, точно пытался разглядеть на морщинистом смуглом лице черты своей Гаухер.

Все это не укрылось от внимания старших.

–

Осенью, когда деревья затяжелели плодами и винный дух опавшей листвы оповестил о приближении дождей и свадеб, его призвал к себе отец.

— Тебе уже семнадцать! Пора тебя женить, если будет на то соизволение Аллаха! Мы подобрали тебе невесту, но прежде хотели бы послушать: может, у тебя самого есть кто-нибудь на примете?

Джалалиддин опустился на колени. Не смея глянуть на отца, чуть слышно проговорил:

— С вашего благословения, Гаухер-хатун, дочь Шарафаддина, мюрида вашего…

Султан Улемов не сдержал улыбки.

— Встань! О ней мы и думали!

Джалалиддин припал к сухой, морщинистой, но грозной — он не забыл той вспышки гнева под Багдадом, — отцовской руке.

Сегодня свадьба, праздник на весь мир!

И торжество сегодня скроено по нас.

По нашей стати и по росту, как атлас.

Да славится наш праздник и наш пир!

Сегодня свадьба, праздник, радость:

То птица вещая Дуду вкушает сахарную сладость,

То месяц ясный парой стал Венере.

Сердца сегодня переполнены без меры.

Все люди — братья, родина — весь мир.

Да славится наш праздник и наш пир!

Сын шаха, город украшающий собой,

Сегодня ночью сочетается с красой.

О, как, красавица, красиво ты идешь!

Походкой плавной в наш квартал течешь,

Звеня, ручьем впадаешь в нашу реку.

И с наших ног смываешь тяжесть гирь.

Да славится наш праздник и наш пир!

Венера нам с вином протягивает чашу.

Танцуют, вертятся и пляшут.

В кругу одном влюбленный с мудрецом.

То, словно море, хоровод вскипает,

То, словно волны опадая, приседает,

То в исступлении сверкает, точно меч,

Сносящий головы печалям нашим с плеч.

Так бей же ликованья барабан!

Халву — о, чудо! — приготовил нам

Сам господин миров, пресветлый ликом,

Дабы на пиршестве любви великом

Вкусить его могли шиповник с розой,

Сей ночью возлежа на брачном ложе.

Да славится наш праздник и наш пир!

СВЕЧА ВТОРАЯ

Стихи Джалалиддин обычно произносил вслух. Ритм, звучавший в них, обладал неодолимой силой. Он подчинялся ей, но не вдруг. Сначала прислушивался, склонив голову к правому плечу, затем неспешно, как бы сопротивляясь, поднимался на ноги. Подобрав полу халата, делал первый шаг и, откинув левую руку с бессильно повисшей кистью, медленно поворачивался на месте.

Перед его духовным взором возникала гармония вселенной с ее вечным кружением: планет вокруг Солнца, семи сфер неба вокруг Земли. И гармония эта завладевала всем его существом.

Тогда он вскидывал правую руку и начинал кружиться в пляске. Сперва не торопясь, затем все быстрее, быстрее, покуда не забывался в радостном слиянии с ритмом, разлитым в мироздании, ритмом, чьей бледной тенью были музыка стиха и пение ребаба.

Вот и сейчас, произнеся «Да славится наш праздник и наш пир!», он поднялся, сделал шаг по каменным плитам пола и медленно двинулся вокруг свечи, одиноко горевшей посредине погруженного в сон медресе. И тут, вторя его словам, снова зазвучали струны ребаба. Крыльями взмыли руки, заметались по стенам тени.

Ребаб ликовал: свершилось таинство, влюбленные соединились. Но в ликовании звучала и тоска о невозможном — о полном растворении друг в друге, таком слиянии в любви, когда не существует более отдельных друг от друга «я» и «ты». И эта тоска о неосуществимом, стремление к снятию извечной противоположности любящего и возлюбленной, составляющих единое, звучали с каждым мелодическим повтором все исступленней и трагичней.

И все быстрей и самозабвенней кружился в пляске седобородый старец, едва не задувая свечу ветром, что подымали полы его халата…

–

Давайте же, читатель, снова оставим его в этот счастливый миг самозабвения. Покинем медресе и Конью, ибо приспело время нам разобраться в том, чем стала любовь для Джалалиддина Руми.

Поэт полагал любовь единственным средством познания истины.

Любовь ювелира к своему ремеслу, говорил Джалалиддин, ведет его к познанию истинных качеств металла, или, говоря языком того времени, к познанию скрывающихся в нем тайн, а следовательно, и к овладению приемами и способами его обработки.

Причем процесс овладения тайной металла есть для мастера одновременно и процесс познания самого себя.

Совершенное мастерство, то есть познание абсолютной истины, предполагает полное слияние субъекта с объектом в единое, растворение мастера в материале, отождествление себя с ним. Но, поскольку в действительности, или, говоря языком Джалалиддина, «в этом мире множественности и половинчатости» такое слияние остается недостижимым, то единая и абсолютная истина познается лишь относительно, а отождествление мыслится в мире абсолюта, или, выражаясь тогдашней терминологией в ином мире, мире единичности или универсума.

Стремление к снятию противоречия, то есть к постижению абсолюта, и невозможность такого постижения составляют суть поэтической диалектики Джалалиддина Руми. И в этом ее отличие от традиционного суфизма, считавшего возможным постижение абсолютной истины.

По сути дела, отождествление наблюдающего с наблюдаемым, познающего с познаваемым есть форма олицетворения объективных сил природы, характерная для той структуры сознания, которую мы называем религиозным.

Между тем олицетворение, одушевление природы, запечатленное в фольклоре любого народа, является одной из основ метафорического, образного мышления вообще.

Если попытки метафорической системы мышления познать объективные закономерности материального мира часто приводили к результатам фантастическим (так, суфии объясняли любовью и падение камня на землю, и вращение планет вокруг Солнца), то не следует думать, что метафорическое мышление вообще лишено реального содержания или исчерпало свои познавательные возможности в эпоху мышления рационалистического.

Даже, отвлекаясь от главной сферы метафорического мышления — искусства, можно отметить, что и в середине XX века в эпоху расцвета рационалистического мышления, именуемого научным, возникает такая дисциплина, как синектика. Она использует именно метафорическое мышление для решения самых что ни на есть утилитарных технических задач, которые не удается разрешить мышлению логическому, и в основу своей методики кладет прежде всего олицетворение. Синектики привлекают для решения инженерной судостроительной задачи художников, поэтов, музыкантов, то есть людей, профессионально мыслящих метафорически, и требуют, чтоб они представили себя на месте какого-либо предмета или явления и выразили свои ощущения.

Если стоять на точке зрения философского монизма, то есть признавать единство вселенной, а именно на этой точке зрения, будучи идеалистами, стояли суфии, то очевидно, что процессы, происходящие в природе и обществе, равно как в психической и эмоциональной жизни личности, подчиняются общим диалектическим закономерностям.

Но именно познанием психической жизни, то есть познанием самих себя как микрокосмоса, и занимались суфии, полагая, что одновременно познают и весь мир, то есть макрокосмос.

Вот почему Джалалиддин на вопрос, где находится мир абсолюта, отвечал: «В вашем сердце».

Закономерно, что любовь, и прежде всего любовь мужчины и женщины, заняла в суфийской философии важнейшее место, ибо, как известно, отношения мужчины и женщины, являясь отношением людей друг к другу, в то же время есть и отношения людей к природе. Или, говоря словами Маркса, в любви самым непосредственным образом проявляется, насколько родовая сущность человека стала его природной сущностью, то есть насколько человек стал человеком.

На психологии любви с ее стремлением к слиянию, растворению друг в друге и с недостижимостью тождества и была построена диалектика Джалалиддина Руми, в чем-то предвосхитившая гегелевскую.

Неутомимая жажда гармонии с миром — вот что двигало Джалалиддином. Он искал ее на почве тогдашней логической схоластики, но в ее мелочном догматизме было столько же гармонии, сколько льва в осле.

Оставалось сердце.

Можно понять Джалалиддина Руми в том, что он предпочел сердце рассудку: плоская формальная метафизика тогдашнего логического мышления была, пожалуй, дальше от истинного познания, чем «наука сердца», или, как мы бы теперь сказали, экспериментальная психология, разработанная поколениями подвижников-суфиев на основе тончайшего самонаблюдения.

Но познание сердцем интуитивно. И понятно, результат его будет паралогичным, тяготея к символу, метафоре. Метафоричность же — владение искусства.

Суфизм как идеологическое течение с самого своего возникновения был неотделим от поэзии.

Вначале на суфийских маджлисах просто пели народные любовные песни. Так поступал нишапурский шейх Абу Саид Мейхени, за что, как мы знаем, и подвергался обвинениям в нечестии и ереси. Затем суфии сами стали складывать рубаи и газели специально для маджлисов. В этих стихах иносказательно передавались психические состояния «взыскующего истины», что должно было вызывать соответственный эмоциональный отклик у слушателей.

Ораторская и проповедническая деятельность вскоре потребовала более развернутого изложения той или иной стороны суфийской доктрины. Так родились аллегорические назидательные поэмы Ансари, Санайи и Аттара.

В процессе развития суфийская поэзия выработала традиционные образы и метафоры, подобно тому, как философская мысль выработала общепринятые абстрактно-логические категории.

Джалалиддин Руми стоял на вершине этой традиции. Любимые образы его поэзии — зеркало, отражение, тень. Объективную реальность он полагал тенью, отражением иного, идеального мира, который считал единственно истинным. То есть принимал действительность за отражение, а отражение за действительность. Об этом следует всегда помнить.

В зеркале, как известно, все наоборот. Но без него мы никогда не увидели бы самих себя.

И если, не забывая об идеализме Джалалиддина Руми, продолжить его излюбленную метафору, то можно сказать, что его поэзия — незамутненное зеркало, в которое на протяжении семи веков глядится человечество, ибо в нем с поразительной глубиной и ясностью отражены душевный мир человека, законы его движения, а через него и закономерности развития мира действительности.

–

Некоторые ученые не случайно считают, что термин «суфий» произошел не от арабского слова «суф», означающего шерстяную ткань, власяницу, а от греческого «софос» — мудрец.

Джалалиддин Руми и его ученики называли себя, однако, не суфиями, а влюбленными, ашиками. Не логика, а любовь была их поводырем на пути познания.

О вы, рабы прелестных жен! Я уж давно влюблен!

В любовный сон я погружен. Я уж давно влюблен.

Еще курилось бытие, еще слагался мир,

А я, друзья, уж был влюблен! (Я уж давно влюблен!)

Семь тысяч лет из года в год лепили облик мой,

И вот я ими закален, я уж давно влюблен.

Едва спросил Аллах людей: «Не я ли ваш господь?»

Я вмиг постиг его закон! Я уж давно влюблен.

О ангелы, на раменах держащие миры,

Вздымайте ввысь познанья трон. Я уж давно влюблен… [3]

Любовь для Джалалиддина — движитель всего сущего. Любить умеет и зерно, и растение, и животное. Но только кожей своей, телом своим. Лишь человек умеет любить и телом, и разумом, и воображением, и памятью.

Стремясь к абсолюту, Джалалиддин считал высшей любовью — любовь к истине. Но истинный диалектик, он не оскоплял человека, подобно суфийским аскетам, презрением к любви плотской, земной, или, как он сам выражался, любви преходящей.

Всякая любовь — к ремеслу, к земле, к родине — была для него ступенью к любви истинной, а следовательно, благом.

Он сравнивал любовь со светом солнца. Но себялюбие, обрекающее человека на вечное заточение в темнице собственной шкуры, уподоблял ослеплению.

Он славил любовь к женщине, ибо здесь, в любви к себе подобному, человек познавал собственную сущность и человеческую сущность вообще.

И пляска, в которой кружился седобородый старец, оглашая ночную тьму восторженными стихами о слиянии с любимой, была не блаженным слушанием суфиев, а самозабвенным единением в любви со всем миром.

–

Он остановился, тяжело дыша. Огляделся, медленно возвращаясь к действительности.

Свеча догорала. За стенами все еще стояла глухая ночь. А ведь прежде, бывало, мог он кружиться в самозабвении до утра и, передохнув немного, снова плясать до полудня, а то и до вечера.

Никого не приходилось ему в жизни стыдиться. А теперь вот испытывал он стыд перед собственным телом. Стыд, подобный тому, который испытывает всадник, когда цель достигнута, перед дрожащим, загнанным конем, которого он безжалостно хлестал в своем стремлении к этой цели.

С трудом, на ватных дрожащих ногах сделал он шаг. От тени отделился Велед, почтительно поддержал отца под руку. Это он, Велед, услышав взволнованный голос Джалалиддина, взял ребаб и вышел к нему в полутемную залу.

Отец глянул на него, не узнавая. Да и трудно было представить себе, что пожилой мужчина в круглой шерстяной шапочке, наспех обернутой чалмой, в коротком разрезном кафтане с вышитыми на обеих сторонах груди изображениями не то двух пар сердец, не то кипарисов, возносящихся к сводам, на которых начертаны священные письмена, что этот пегобородый мужчина, который, зажав под мышкой ребаб, бережно поддерживает его под руку, и есть его сын Велед, зачатый той далекой ночью в Ларенде, когда, подталкиваемый по обычаю кулаками в спину, он вошел в брачные покои и лег на ложе незабвенной Гаухер-хатун.

–

Той ночью, от которой его теперь отделяло полвека, мелькнувшие, как полмига, он, оглушенный счастьем, не думал ни о стихах, ни об истине, ни даже о любви. Бессознательно совершив омовение, вслед за Гаухер повторил он все слова, что должно было повторить согласно шариату первой брачной ночью, и склонился над нею, как тростник под ураганным ветром клонится к озерной глади. Круглое лицо, зардевшееся, будто восходящая луна, гибкая шея, манящая беззащитной покорностью, угадывавшиеся под одеждой белоснежные ангорские ягнята грудей с призывно торчащими рожками сосков, податливое лоно, таящее могущество творца, одухотворенность, просвечивавшая в каждом изгибе тела, — во всем была такая зовущая готовность, такая неодолимая сила слабости, что мгновенная вспышка исступления, подобная тем, которые озаряли его в уединении с природой, но во сто крат яростней, опалила его, закружила и понесла. Под полуденным зноем этого исступления гладь, скованная прохладой предутреннего ожидания, закипая, взметнулась ему навстречу, волны захлестнули его, растворив без остатка, как растворяет море пролившийся ливень.

–

Вспышка самозабвения, в которой был зачат Велед, что переживет его лет на сорок, была предвестником того самозабвения в любви к миру, которая, спалив его дотла, родит поэзию, что переживет его на столетия. Но ни той ночью в Ларенде, ни много позже до самой встречи с Солнцем Его Жизни он не подозревал об этом.

И стихи о пиршестве любви, которые зазвучали в нем теперь, при воспоминании о Гаухер, он сложил не в день своей собственной свадьбы, а в день свадьбы Веледа, когда ему снова примнилось, будто в жизни сына может повториться его собственная, но без душевной немоты, терзавшей его в юности.

Велед, как некогда он сам, женился на дочери отцовского соратника. Ее звали Фатимой, по имени дочери пророка. И в самом ее имени Джалалиддину мнился скрытый смысл, ибо ее отца, старейшину цеха золотых дел мастеров Фаридуна Саляхаддина, он почитал за величие души человеком необыкновенным. Крестьянский сын Саляхаддин не получил образования, но обладал безошибочным чутьем правды-справедливости, которое нельзя приобрести ни в одном медресе на свете. Джалалиддин называл его «светом истины, опорой сердец». И, не желая на старости лет заниматься ничем, кроме того, что мог он выразить в стихах, поставил его шейхом над всеми своими учениками и последователями.

В его дочери Фатиме он не чаял души. Сызмальства взял ее к себе в дом. Сам воспитывал. Учил грамоте, пониманию мира и тратил на нее столько времени и сил, что повергал в изумление даже близких.

Сразу же после женитьбы сына Джалалиддин удалился в пригородные сады Филубада, чтобы продолжить «Месневи», но первым делом написал оттуда письмо Веледу. Содержание письма он просил его держать в тайне, ибо только тому, кто хранит познанное, даруется знание скрытого, а за словами отца стоит сокровенное знание его сердца.

«Сегодня, — писал сыну Джалалиддин, — в день обручения твоего завещаю тебе хранить Фатиму-хатун, как свет очей и сердца моего, ибо вручена она тебе для испытания тебя. Надеюсь, что вольно или невольно не будешь ты никогда несправедлив к ней и не оставишь попечением своим. Чтобы сохранить в чистоте чело отца твоего, твое чело и честное имя потомков своих, да будет каждый твой день с нею днем свадьбы и каждая ночь — первой брачной ночью. Старайся уловить ее силками души и сердца и не полагай добычей, не нуждающейся более в уловлении, ибо подобное убеждение есть дело верхоглядов, о коих сказано, что видят они лишь поверхность мира…»

–

Велед довел его до миндера. Бережно усадил на сиденье. Принес новую свечу. Запалил ее от догоравшей. Поставил в светильник.

Джалалиддин жестом отпустил его. И молча проследил взглядом, как Велед все так же благовоспитанно ушел к себе в келью, где, не смыкая глаз, дожидалась его возвращения Фатима-хатун.

Жена Веледа была на шестом месяце, и по ночам ее терзал страх. Двенадцать детей родила она мужу, и все они умерли — кто сразу после родов, кто через шесть, кто через десять, месяцев, кто через год. В отчаянии зареклась она насыщать плотью своей ненасытную землю: затяжелев, делала все, чтоб избавиться от плода. И на сей раз стала нарочно поднимать тяжести, плясать ночи напролет на собраниях женщин, пить зелья. Но все оказалось бесполезным.

Джалалиддин знал об этом. И когда минули три месяца, решился наконец поддержать невестку. Он знал, что она верит ему, а вера способна разбудить силы тела, о коих оно не подозревает.

Через почтенного мюрида Татари велел он передать Фатиме-хатун свое благословение и сказать, пусть сохранит ребенка, ибо был ему знак, что родится он и будет жить, а он, Джалалиддин, хотел бы земными глазами увидеть внука.

Из любви к свекру и наставнику своему, веруя во всеведение его, как веруют в бога, Фатима-хатун решилась: раздала милостыню нищим, велела принести в жертву баранов. И принялась ждать с терпением и любовью. Но страхи по ночам не отпускали ее, хоть она старалась справиться с ними и никому не подавала виду.

Велед тоже горевал по умершим детям, да не так, как Фатима-хатун. Благостный и смиренный перед лицом судьбы, пресекавшей его род, он обратил недовольство свое против жены.

Джалалиддину, который, по смерти незабвенной Гаухер, женился на вдове и прожил с нею до конца своих дней, больно было понимать, что сын его втайне подумывает о второй жене или, на худой конец, о наложнице. Шариату это не противоречило — он ограничивал лишь число жен четырьмя, а невольницы вообще не шли в счет до тех пор, пока не понесли. Но ведь его сын и наследник не должен бы ограничиваться обязательным для каждого мусульманина откровенным законом, а поступать по сокровенным законам сердца, непреложным для влюбленного в истину — ашика.

И, глядя в спину Веледа, беззвучно уходившего в свою келью, Джалалиддин с неприязнью подумал, что мягкость и благостность бывают много безжалостней суровой непреклонности. И снова дрогнула в нем надежда обрести в сыне продолжателя. Раз не понимает он жены своей Фатимы, причиняя ей затаенным недовольством новые мучения, где ему понять отца? Понять не разумом только, а всем своим существом. Не речи его, а суть?!

В этот миг Фатима-хатун, его воспитанница и невестка, была ему ближе сына, ибо не благостность и смирение старчества, а главное — бунтарство его унаследовала она. Разве не так же взбунтовалась Фатима-хатун против судьбы, как он сам взбунтовался против целого света, потеряв несравненного друга, Солнце Своей Жизни?

Я такая глухая и черная тьма, что мне ненавистна в небе луна.

Таким обездоленным нищим я стал, что в ярости против султана восстал.

Благоволит и к себе призывает меня несравненная в мире краса.

Но я не иду, хоть пути к ней я знаю: я все пути презираю.

Пусть мною любимая пренебрегает и прихоти ради пусть мной помыкает.

Пусть в море печали меня повергает: ей не услышать ни ахов, ни охов.

Против мольбы я восстал, против вздохов,

Сулят мне то злато, то власть или славу. Но я-то ни власти не жаждал, ни злата.

Я против славы всемирной восстал.

Я такая былинка сухая, что против магнита вселенной восстал.

Мы такие частицы праха, что восстали против Огня,

Против ветра, воды и земли, чувств пяти, четырех измерений.

Да и что измеренья твои?

Я такая частица праха, что восстал я против Аллаха!

Наши речи тебе не под силу — ты этой воды не хлебал.

Я против тех, кого с солнцем равняли, потому что их с солнцем равняли, восстал.

Джалалиддин закрыл глаза, сдерживая порыв. И сидел так, не шелохнувшись, быть может, миг, а быть может, вечность, пока, успокоившись, мысли его вновь не потекли ровной чередой по прежнему руслу.

–

Разве так уж виноват его сын Велед, что хлебал воду слов, но смысл их бунтарский часто оказывался ему не под силу? Ведь не зря сказано: «С легкостью отпускаем мы тягчайшие грехи тем, к кому равнодушны, и не прощаем малейшей вины тем, кого любим».

«Женщина не только любимая. Не только создание, но и творец. Много ли людей в состоянии понять творца? Много ли мужчин понимает женщину?

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

Глава третья

Глава третья Исаак Ильич и Софья Петровна чувствовали себя открывателями новых земель. Просыпаясь ночью, они слышали шум пароходов, уханье сов по оврагам, а утром младенческую болтовню ласточек и хлопотливо-захлебывающийся гомон кур. А как бодро шагалось по обтоптано

КАТТАГАН ― ЖЕМЧУЖИНА ВОСТОКА

КАТТАГАН ? ЖЕМЧУЖИНА ВОСТОКА Для меня сегодня первый экспедиционный день. Поднимаемся с рассветом. Устойчивая погода в Центральной Азии имеет то преимущество, что в течение дня не нужно беспокоиться о защите от дождя, а ночь можно провести без палаток. Поэтому наши сборы

Жемчужина Флоренции

Жемчужина Флоренции Эта дама единственная, кто может поспорить с легендарной Лизой дель Джокондо, ибо ее лик столь же известен. Именно ее, Симонетту Веспуччи, изображал на легендарных картинах «Весна» и «Рождение Венеры» величайший художник Раннего Возрождения Сандро

Глава третья

Глава третья После окончания университета Менжинский — младший кандидат на должность по судебному ведомству при Петербургском окружном суде (Кабинетная улица, дом 14, кв. 5), а затем помощник присяжного поверенного частной адвокатской конторы, помещавшейся в доме № 11 по

Глава третья

Глава третья Разные университеты. Первые шаги молодого политического писателя. Марксистские кружки. Схватка с «друзьями народа». Фото на память о «Союзе борьбы»Если по чести, то моя собственная история — не даты моей жизни, а лишь даты выхода в свет моих книг. Сейчас,

Глава третья. ТРЕТЬЯ ВОЛОГДА И РЕВОЛЮЦИЯ

Глава третья. ТРЕТЬЯ ВОЛОГДА И РЕВОЛЮЦИЯ По классификации Шаламова, третья Вологда — «ссыльная», то есть представляющая вечно гонимую оппозиционную русскую интеллигенцию, которой в городе в дореволюционное время было в избытке. Надо напомнить, что деятельность любых

Глава третья

Глава третья 1. Здесь и далее цитируется в переводе В. Гиппиуса: Ж.Б. Мольер. Собрание сочинений в двух томах. М.: ГИХЛ, 1957. Т. 1.2. Здесь и далее цитируется в переводе М.А. Донского: Ж. Расин. Трагедии. Новосибирск: Наука, 1977.3. Все переводы на английский язык из «Смешных жеманниц»

«ЖЕМЧУЖИНА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПЕССИМИЗМА»

«ЖЕМЧУЖИНА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПЕССИМИЗМА» Гаршин написал сказку. Затащил дядюшку к себе в комнату, затворяя по дороге все двери. Читал недолго — четверть часа: сказочка была крохотная.На лице милого дядюшки застыло недоумение. Удивительная сказка!.. Что за герои? Улитка,

Жемчужина в «гиблом месте»

Жемчужина в «гиблом месте» «Гиблое место» – так переводится с хантейского языка название небольшого северного города. Вторая версия перевода куда более оптимистичная и даже прямо противоположная – согласно ей слово «Когалым» образовано от «ког» (длинный) и «алынг»

ЖЕМЧУЖИНА ПОД НЕАПОЛЕМ

ЖЕМЧУЖИНА ПОД НЕАПОЛЕМ Дворец, где подписана капитуляция немецко-фашистских войск на территории Италии.«Пошлите посла к королю Карлу в Неаполь. На него, по моим сведениям, работает датчанин-архитектор Лойс Ванвит. Редкий мастер. Ему бы потрудиться над возведением

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

ГЛАВА ТРЕТЬЯ 1 Юность века была запятнана преступлениями правителей. Франция золотым дождем наполняла опустевшую казну русского царя. И машина мести заработала с новой силой. В страшное четырехлетие 1905–1909 годов репрессии в России достигли невиданных размеров.Царь,

Глава XXXVI. «ЖЕМЧУЖИНА У МОРЯ»

Глава XXXVI. «ЖЕМЧУЖИНА У МОРЯ» То лето выдалось «неурожайным» на концерты. После акустического концерта, отыгранного 11 июня в Зеленограде в ДК МИЭТа, наступила двухмесячная пауза, заполненная репетиционной работой, пьянством и административной суетой. Правда, в конце июля

Глава третья

Глава третья Золя о Дрейфусе. — Эстергази — аристократ-хищник. — «Дрыгалка». — Три статьи в «Фигаро» в декабре 1897 года. — «Молодежь, молодежь!»— Похороны Альфонса Доде. — «Письмо к Франции» 7 января 1898 года, — Эстергази оправдан. — Военный совет в «Орор».— Золя

Глава третья ЖЕМЧУЖИНА САКСОНИИ

Глава третья ЖЕМЧУЖИНА САКСОНИИ Магистр Томас Мюнцер возбудил в Цвикау большое любопытство. На его первую проповедь явились почти все члены магистрата. Но из кварталов, заселенных беднотой, пришли немногие. Чего ждать от нового проповедника, если он прибыл как

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

ГЛАВА ТРЕТЬЯ Назначение главнокомандующим графа Воронцова. — Царпинский старшина Бехо. — Последствия даргинского похода. — Приход Шамиля в Большую Кабарду. — Приезд князя Воронцова во Владикавказ. — Восстание в гор. Кракове. — Переговоры с Шамилем.В 1845 году