«Одна надежда мне светила…» Н. С. Рытова

«Одна надежда мне светила…»

Н. С. Рытова

© Н. С. Рытова, 2008

Мой муж, физик Владимир Григорьевич Шавров, сохранил от своего отца, заведующего кафедрой электротехники, автоматики и телемеханики в одном из филиалов Московского инженерно-физического института (МИФИ) Григория Константиновича Шаврова (1903–1989), старую общую тетрадочку в черной клеенчатой обложке – бабушкин дневник. Этот дневник вела более ста лет назад, с 1894 по 1898 год, мать Григория Константиновича Татьяна Петровна Шаврова (урожденная Нечаева, 1872–1956), когда учительствовала в церковно-приходской школе сибирского села Алтат, где жила со своими родителями. Искренние записки молодой женщины о заботах и переживаниях, об укладе жизни, отношениях в семье, ее размышления о своей работе, ее собственное отношение к быту и нравам провинциального села настолько захватили меня, что захотелось сделать их чтение более доступным для других членов семьи и, может быть, не только для них.

Текст дневника представлен в первоначальном виде, безо всяких изменений, лишь в некоторых местах вставлена отсутствующая пунктуация. Записки дополнены фотографиями, сделанными в те же годы и хранившимися в двух альбомах Татьяны Петровны.

Анастасия Беляева с бабушкой и родителями, ок. 1854

По воспоминаниям моего мужа о рассказах его бабушки, по надписям на старых фотографиях, старым письмам, воспоминаниям других родных, с помощью Интернета, а также в результате архивных поисков в Красноярске Елизаветы Александровны Суриковой – правнучки старшей сестры Татьяны Петровны Александры (в дневнике – Саши) удалось частотно восстановить происхождение семьи Нечаевых. Родители Татьяны Петровны родились в центральной России и принадлежали к духовному сословию. Ее отец, Петр Яковлевич Нечаев (1830–1909), был священником, окончившим Калужскую духовную семинарию. Мать, Анастасия Яковлевна, родилась в 1837 году в селе Опочня Тарусского уезда Калужской губернии в семье приходского пономаря Якова Антоновича Беляева и его жены Параскевы Семеновны. Младший брат Анастасии, Николай Яковлевич Беляев (1843–1894), окончив Казанскую духовную академию и получив степень магистра, а затем доктора богословия, стал профессором этой академии по кафедре истории и разбора западных вероисповеданий и опубликовал ряд значительных печатных трудов по этим вопросам.

Венчание родителей Татьяны Петровны состоялось в селе Опочня 9 мая 1855 года, когда 24-летний жених еще был студентом семинарии, а невеста – молоденькой 17-летней девушкой. Сразу после венчания молодая семья отправилась через всю Россию в далекую Сибирь. Мы не знаем обстоятельств их отъезда. Возможно, это был их собственный выбор, а может быть, как говорили в наше время, «уехали по распределению», но все дети Петра и Анастасии родились уже в Сибири.

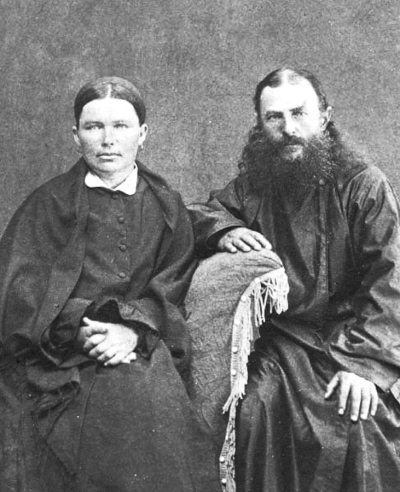

П. Я. и А. Я. Нечаевы

У Петра и Анастасии было пятеро детей: четыре дочери – Анна (Анюта, 1862–1932), Мария (Маша, 1863–1905), Александра (Саша, 1868? —?), Татьяна (Таня, 1872–1956) и сын Иннокентий (Кеша, 1875–1937).

Вызывает удивление, что первый ребенок, о котором мы знаем, дочь Анна, родилась у молодой пары только через 7 лет после венчания. При этом за последующие 13 лет в семье появилось еще четверо детей. Может быть, старшие дети умирали? Намек на это есть в тексте дневника, где Татьяна Петровна цитирует слова из письма Маши, что она (Маша) «очень похожа на брата Гавриила душой и телом».

Петр Нечаев, отдавая замуж своих четырех дочерей, не очень считался с их собственным мнением. Анюту 18 лет выдали за 40-летнего преподавателя Красноярской семинарии, вдовца, Фавста Герасимовича Тарасова, уже имевшего четверых собственных детей. О замужестве Александры рассказывает ее сын, Константин Матвеевич Тыжнов, в своем письме к сестре, Клавдии Матвеевне: «Отец [Матвей Порфирьевич Тыжнов. – Н. Р.], окончив семинарию, должен был получить сан священника. Но для этого необходимо жениться. Девушки, “с которой…”, как теперь говорят, не было. Бурса это не позволяла. Начальство напирало, грозило отнять диплом. Положение – хоть стой, хоть падай. Кто-то подсказал, что у соседнего священника Петра Нечаева на руках четыре дочери: Александра, Анна, Мария, Татьяна. Александра Петровна стала нашей матерью. О любви, знакомстве, планах на будущее здесь не было речи. Существовал железный закон: поживут – слюбятся. Какая еще там любовь: выдумка лишняя, мешающая жить. В общем, сошлись люди очень разные по темпераменту, складу. Отец Петр был типичный выходец из России, сам он, его жена да и моя мать часто вспоминали отдельные моменты долгой езды по степи в телеге, переполненной ребятишками и домашним скарбом, со стоянками в степи, ночевками.

Так в мою жизнь вошел новый дед по женской линии с бабушкой, а с сестрами матушки, моими тетками, жизнь моя надолго переплелась».

Саша и Таня Нечаевы, ок. 1883

Татьяна Петровна, младшая дочь, шестнадцатилетней девочкой стала женой Петра Лихачева, молодого священника, ив 17 лет уже родила дочку Нюрочку. Судя по дневнику, замужество было не очень счастливым, а окончилось трагически – муж сошел с ума и умер. Дневник охватывает период 1894–1898 годы, когда Татьяна Петровна, уже овдовев и окончив в Красноярске епархиальную учительскую школу, возвращается жить в родительский дом, в село Алтат Назаровского уезда (в 25 км от г. Ачинска) и работает там учительницей в церковно-приходской школе. Дошедшие до нас записи обрываются новой трагедией в жизни Татьяны Петровны – смертью ее восьмилетней дочурки Нюрочки. Душераздирающий, пронзительно правдивый рассказ о смерти ребенка просто потрясает.

Во второй брак, с Константином Алексеевичем Шавровым, служащим акцизного ведомства, получившим в Томском университете фармацевтическое образование (но тоже сыном священника), Татьяна Петровна вступила года через три. Судя по дневнику о характере, о складе личности и взглядах, это был уже ее собственный выбор.

Регент хора П. Я. Нечаев (в центре) и певчие села Березовского. Татьяна Нечаева (2-й ряд. слева).

15 января 1886 г.

Татьяна Петровна рано потеряла и своего второго мужа. Он умер от крупозного воспаления легких в 1918 году в возрасте 47 лет. Она одна вырастила в Томске Гришу, дала ему возможность получить высшее образование, сдавая комнату научным работникам и студентам, кормя их домашними обедами. Умерла она в 1956 году, окруженная внуками, которые и не подозревали, что их сдержанная, строгая бабушка, читавшая им книжки и игравшая с ними в шахматы, была когда-то порывистой, своенравной, горячей девчонкой, отчаянной плясуньей, любительницей поиграть на гитаре и поскакать на лошади. Судьба остальных детей и внуков Петра и Анастасии – это уже отдельная тема, выходящая за рамки моего краткого предисловия. Скажу лишь, что все их внуки были достойными людьми. Все они получили образование, стали врачами, педагогами, юристами, научными работниками. Сталинская мясорубка не обошла стороной и эту семью. В 1937 году были расстреляны Иннокентий Петрович Нечаев и его сын Агафангел (Агафон) Иннокентьевич (1906), а в 1942 году погиб в застенках сын Анны Петровны – юрист Антонин Фавстович Тарасов. Но это все было гораздо позже.

А сейчас перед нами дневник…

Тетрадь 1-я Татьяны Лихачевой, учительницы Алтатской церковноприходской школы, 22 лет от роду,

12 октября 1894 года

14 октября, среда, 1894 года

Предшествовавшие дни были полны событиями и новыми впечатлениями, радостными и горестными для меня, так что я немного нервами расстроилась: 5 октября я получила из Алтата письмо о болезни мамаши; известие это меня крайне потрясло, потому что я готовилась к экзамену, а тут пишут: «Приезжай скорее». Я не знала, что мне делать, ехать ли – все бросить или докончить экзамены. Но, немного одумавшись и пораздумав, решила кончить начатое, положившись во всем на Бога. 8 октября я выдержала экзамен: этот день был полон тревоги; с экзамена я пришла уж в 3 часа сильно утомленная, к тому же и обрадовалась, что выдержала, но отдыхать было некогда, нужно было искать попутчика. Но, к счастью моему, попутчица мне нашлась скоро. Этот день я ужасно утомилась, это без влияния или даром для меня не прошло.

Факсимильная копия страницы дневника

9-го в 14 часов я выехала из Красноярска со страхом и надеждой за мамашу. Домой приехала я 11 октября. В Ачинске встретилась с братом. Мамашу я застала плохой, но она уже начала выздоравливать. Дома все ходят какие-то жалкие, растерянные, везде беспорядок.

Утром просыпаюсь и вижу, что в доме расхаживают Саша с Машей и Кеша; я сначала подумала, что вижу во сне, но потом уверилась в действительности. Четыре дня, которые жили гости, я ходила как в тумане от хлопот и беспорядка в доме, и голова сильно болела, а как уехали гости, еще хуже стало: кругом тихо, только стоны мамы. На душе пустота и уныние – после всего бывшего шума и вдруг наступило затишье. Но оно наступило ненадолго: назавтра я отправилась в школу.

Школа наша крайне неприглядная, в караулке, которая занимает всего какую-нибудь квадратную сажень, учеников же пришло 30 человек. Хотя я и ужасалась от всего виденного в школе, но все-таки рада ей: она меня спасет от скуки и уныния. Теперь вот хоть знаю, что есть живое дело, буду работать, а работы на первое время очень много в неустроенной школе, да и неопытна я еще в этом деле, и это тоже прибавит работы и забот.

16 октября, вторник, 1894 года

Решила ехать в Назарову исповедаться и послать бумагу в Енисейское Епархиальное женское училище, иначе бумаги о моем определении долго не придут. Священник назаровский о. Николай мне очень понравился: умный, развитой и веселый, радушный. Там пришлось ночевать, хоть и не входило в расчеты. Время провели в игре в мушку и в разговорах. Утром о. Николай предложил посмотреть их школу (школа-то министерская). Учитель, конечно, недоволен крестьянами, что столов нет и то, и другое, а я подумала: «А у нас-то в 30 раз хуже», – даже стыдно стало за свою школу. В общем, мне их школа очень понравилась, только, конечно, не было времени познакомиться с их способом преподавания, потому что мы торопились домой с Кешей.

22 октября, суббота, 1894 года

Ах, какое горестное событие: пришло известие, что наш Государь Император Александр Александрович III скончался; сегодня служили о нем панихиду. Мне очень-очень жаль Государя. И опять пустота какая-то, чувствуется одиночество, хочется плакать, когда вспомнишь Государя. Каким-то будет новый Государь, такой же ли умный и добрый, а этот был мудрый, как говорят. Я помню, как помер Государь Александр II, мне было в то время лет 10.

23 октября, воскресенье, 1894 года

Сегодня приводили народ к присяге новому Государю Николаю Александровичу II и наследнику Георгию Александровичу. Я не была в церкви, но присяжный лист подписала, как учительница.

Мамаша все еще хворает, поправляется плохо. После обедни был в гостях у нас волостной старшина и некоторые крестьяне нашего села. Папаша раздражительный, как и всегда, а к Рождеству, наверное, еще хуже будет. Я не знаю, какую я роль исполняю в доме моего отца. Тяжело на душе.

25 октября, вторник, 1894 года

Сегодня, как и всегда, день прошел однообразно; все, как по заведенной машине. Что-то писем долго нет из Красноярска; от Тарасовых было одно, но от Мити не было; не знаю, какие причины тому, хотя я уже ему три письма писала; неужели и тут придется разочароваться? Подожду почту, что-то скажет? Где же искать удовлетворения? Жизнь так скоро идет, и еще год пройдет даром, хоть принесу, да это пока неизвестно, принесу или нет, пользу, а сама-то уж верно потеряю для себя этот год. Жизнь в Алтате плохо влияет на меня: я становлюсь одичалой, тупею, не хочется говорить и развиваться. А анализ: в результате получается застой. Приезжая в город, где могу быть в обществе, я становлюсь нелюдимой, и хотелось бы быть там и что-то давать, да не можешь приноровиться к людям. Нет, лучше бросить все, забыть. Завтра первый раз буду одна заниматься в школе. Скоро ли хоть письма придут, еще два дня ждать.

М. В. Красножженова и Т. П. Лихачева

3 ноября

Право, нет времени писать каждый [день], хоть бы и хотелось: то школа, то хозяйство, а тут и Нюрочка больна. Я не могу выносить ее мученья, уж бы скорее то или другое. За что она так страдает? А писем все еще нет и бумаги из совета тоже; что они там застряли, хоть бы строчку. Уж я напишу Мите, поблагодарю за «частые» письма, противный, и Манька [Мария Васильевна Красножженова, подруга Татьяны Петровны по Красноярску. Работала в Красноярске учительницей. – Н. Р.] тоже. Хорошо пробирает Меньшиков интеллигенцию, так и надо, я, право, очень рада, да она ведь каменная, пожалуй, да что, пожалуй – правда, не проймешь, только на языке, а не на деле; только медовые речи и то из приличия. Дни тянутся ужасно однообразно, потому кажется, скоро, погоди, будет к Рождеству казаться, что один день прожила, и в то же время так долго, что не сказать (т. е. не определить). Мне кажется, я не способна быть учительницей, а иногда наоборот. Только одно хорошо знаю, что подготовки нет хорошей и опытности тоже. Несмотря на то что немного времени прошло с поступления, а уже были между учениками события, что уж и сказать не знаю как. Хорошо бы, да что ж поделаешь, когда преследует судьба на каждом шагу. Нюра кричит, поминутно пьет и восьмой день, кроме воды и лимонаду, ничего в рот не берет. Краше в гроб кладут. До завтра, может быть…

5 ноября

О, Матерь Божия, спаси мне Нюрочку! Сегодня снег целый день, и на душе тоже снег идет хлопьями. В окно смотрю: там смутно, неприглядно; на душе пустота, я сижу, в голове тупая боль. Нюрочка лежит посреди кровати, глаза у нее то закрываются, то раскрываются, блуждающие, как будто она смотрит и ничего не видит или не понимает ничего; кашель все усиливается; губы обгорели, так что мясо клочьями запекшееся. Страшно на нее смотреть, уж очень похудела.

Сумерки все больше надвигаются; я сижу, как-то бесцельно смотрю кругом; у меня мелькает мысль, почему я не могу молиться за Нюру, как раньше в Белом Яру простаивать часы и горячо молиться о выздоровлении, и не плачу, а теперь какая-то тупость. Ведь знаю я, что потом, если, Боже, сохрани, она умрет, я с отчаяния и раскаяния не знаю, что сделаю над собой, и все-таки я сейчас похожа на бревно, мне хочется спать только или сидеть истуканом. Что же это, право, со мной? Не могу побороть, стряхнуть это нехорошее состояние, а нужно бы. О, Боже мой, как она мечется, кричит; а то затихнет, так тогда все головкой вертит и ногой шевелит все правой. Я начинаю раздражаться, смотря на эту ногу. Завтра двенадцатый день, что-то будет…

9 ноября 1894 года

Нюре, как будто, немного лучше. Бедная, как она исхудала, ужас! Вот уж четвертый день завтра в школе пять занятий по случаю Михайлова дня. Ребят не загонишь в школу, волей-неволей приходится праздновать. Вчера и сегодня я читала «Старый грех» в «Неделе» и ничего хорошего не нашла в этом романе. Да и читать-то не хотела раньше, если б Кеша не расхвалил так его. Впрочем, личность «Лео» мне нравится, а содержание романа – нет, вывод какой-то бесцветный. В гости я еще никуда не ходила, хочу сходить к Кате Строителевой, а больше некуда, ну и поздно, пора спать. Хорошо, прощайте все.

20 ноября

Ну уж прости, дневник, долго не заглядывала. Вчера я получила это письмо, встревожившее меня. Да и как не встревожиться, я, право, не знаю, что мне делать. И хорош, и пригож, да не… ну да, есть недостатки. Что я буду делать? Если я решусь, то будет ли так, как я думаю, если ж не будет, то какой ужас, какое отчаяние…

Вторник, 22 ноября

Я все еще думаю и не могу ничего придумать; все жду чего-то. Ах, Боже мой, да что же я могу выдумать, положусь во всем на Божию волю, что будет, то и будь. Во-первых, как расстанусь со всеми ребятами. Все эти сопливые, грязные ребятишки в то же время такие милые. Глазенки их, карие, голубые, серые, черные, так и смотрят тебе в глаза, так и говорят: «Говори нам, учи нас, мы готовы тебя слушать и учиться». Какими сиротами они смотрят, как отойдешь от них. Неужели бросить их? Нет, не могу.

Но и потом что? Молодость, сила, здоровье уходят и в конце одиночество, страшный холод от него, а на судьбу и счастье надеяться тихо. Что же делать! Что делать! Если б не было Нюры, тогда б другое дело, а ведь и об ней надо заботиться. Ох, плохо! Голова не хочет работать, соображать, а дальше еще соображенья, но… о них и говорить не могу, даже страшно.

15 января 18…

С…

Многоуважаемый А. Т.

Первым долгом считаю довести до вашего сведения, что я не могла в свое время ответить на ваши письма, потому что они были получены 31 декабря, когда меня не было дома, а я уже их получила 13 января по приезде домой, поэтому не обвиняйте меня за долгое молчание.

Алтатская церковно приходская школа, где работала Татьяна Петровна

Я все три письма получила от вас в одно время, т. е. 13 января. Прошу вас, А. Т., выслушать меня снисходительно. Боже мой, что я вам напишу! Что напишу! Скверное мое теперь положение: я должна дорого платиться за свою ошибку. А. Т., пощадите меня ради Бога: виновна и спору нет, но зачем добивать, и я отлично понимаю и сознаю свою вину; если б я считала бы себя вполне правой, то и поступала бы иначе, сознаю, и хотела бы исправить, но даю вам честное слово, право, не могу. Да как бы вам яснее представить и объяснить: против вас, А. Т., я ничего не имею и не могу иметь, знаю ваши хорошие качества, но я боюсь той предстоящей жизни. Ведь вы хоть немного знаете меня: чем раньше я интересовалась, оно уже отошло на второй план, да ведь за себя-то не так страшно, но вы, да что будет с обоими, раз начнется во мне равнодушие и неудовлетворенность окружающей жизнью, то и на вас сие отзовется. А. Т., поверьте мне хоть раз, что я говорю искренно, нисколько не оправдывая себя.

Я теперь ясно понимаю, что мой главный недостаток – непостоянство: что интересует меня сегодня, а завтра уж нет того. Мне стыдно признаваться в этом недостатке, но решила говорить правду, так уж буду держать слово. Но верно я еще не определила, это ли причина всех моих зол.

Жизнь, которой я жила, теперь меня не удовлетворила бы, а требовать чего-нибудь от вас я не могу. Я и так, не сознавая, поступила как эгоистка. Скажу вам прямо: живется мне не очень-то хорошо в своей родной семье, и в тяжелые минуты я готова дать вам согласие, но пройдет немного, я одумаюсь, и тогда еще хуже: стыд душит меня за мой эгоизм, стыдно мне и горько за мой душевный порыв. Хоть и стараюсь обдумать все и решить правильно, да самой мне трудно за собой уследить. Спрашивала я у Саши о вашем подпольном образе действий, потому что было странно и еще потому что чуть не написала: «Приезжайте», да и этот вопрос тоже значит, что приезжайте – я согласна, а было это в тяжелую для меня минуту: первое, расстроилась, кругом все больные, а главное, семейные неприятности (да больно я расстраиваюсь от совместной жизни с моими родными, Саша напрасно винит школу). Так вот при каких обстоятельствах я так написала, но теперь я расплачиваюсь за то угрызениями совести за свой эгоизм и малодушие. Из этого можно видеть, какие у меня грязные мысли бывают, я ловлю себя на этом. Тяжелее всего мне, что у меня могут быть подобные мысли. Мне надо себя перевоспитывать, избавиться от грязи, которая ко мне прилипает. Теперь вы поймете, почему я боюсь решительного шага. Когда мне тяжело, я могу только помнить себя, наоборот – думаю о вас. Боюсь расстроить, отравить ваше существование своим непостоянством или своей натурой, которой, как ребенку, все подавай новые игрушки, а раз вышло между нами недоразумение, так оно, пожалуй, и дальше пойдет. Я так думаю теперь, что нехорошо поступила, дав согласие, но за теперешнее свое решение я себя не виню и даже думаю, что поступаю по совести, одумавшись хоть поздно. Не упрекайте меня, А. Т., в том, что вас забыла, да как я вас могу забыть, ну скажите? Вы стоите у меня перед глазами как грозный призрак, и поступок мой из памяти не выходит. Он меня мучит, не дает сил забыться, постоянно напоминая о горе, причиненном вам. И только одно утешение, что я правильно рассуждаю и поступаю, а вы еще говорите, что забыла. Тем более не могу забыть, что я, кажется, еще никому и никогда не причиняла подобного горя, как вам. Если б вы меня теперь узнали, то, пожалуй, и не узнали бы, я теперь больше молчу, особенно последнее время. Характер чем дальше, тем более изменяется, злюсь на каждый пустяк, что не всем же приятно слушать. Ну и сдерживать себя трудно, отзывается плохо долгая сдержанность, а именно, я все больше и больше замыкаюсь в себе, а приятна вам будет этакая жизнь, да она способна самый прекрасный характер испортить! Я гадкая, знаю, но что от моего сознания? Хоть и сознаю я свои недостатки, а остаюсь при одном сознании, говорят, что и сознание много значит, да что мне от него, зачем мне оно, если нет энергии на исправление. А. Т., хотите, я выйду, я согласна, но что выйдет? Будете ли вы счастливы, не будете ли вы проклинать жизнь, не будете ли меня винить? Найдете ли вы тот мир, о котором думаете? Берете ли всю, слышите, всю ответственность на себя? Так вот, как по-мое-му, я правильно поступаю, но если по-вашему не так, то чтобы искупить свою вину и доказать справедливость моих слов, «я согласна», но ведь такое доказательство дорого будет вам стоить, едва ли стоит жертвовать собой для этого.

19 января 1895 года, четверг

У нас в Алтате начинают понемногу жениться и замуж выходить, даже поторапливаются: мясоед ведь нынче короток. Вот и Ефим Самсонович, один из зажиточных крестьян, с которым мы водим, как говорится, хлеб-соль, тоже задает пир горой. Женил сына, и теперь будет, пожалуй, кутерьма на неделю у них. Мамаша с Иннокентием тоже участвуют тут. Сегодня звали к себе гостей.

М… е

Ясный сокол мой!

Ты прости-прощай,

Никогда теперь

Мне не жить с тобой.

Разлюби меня,

Позабудь, дружок.

Ах, хотелось бы

Мне про все забыть.

Уж не буду я

Слушать речь твою.

Не кляни меня,

Позабудь скорей.

Говорить со мной

(Уж не надо мне

Ничего тогда),

Все бы слушала —

Не наслушалась.

А теперь же мне

Не бывать с тобой.

Мне придется век

Скоротать с другим

(Ясный сокол мой)

Дорогой сокол,

То ведь все равно

Я иссохну, друг,

Не дождавшися.

Не могу всегда

Угождать-смиряться

(тут нужно другое слово)

Нет во мне того

Нрава тихого

Наерундила; тоже стихоплет корявый, без знаков отличий и препинаний

А вот и другие свадьбы <…>. Алексей Прохорович, этот маленький всклокоченный человек, женит своего Митрия. Алексей Прохорович постоянно жалуется на свои недостатки, которых вовсе нет, постоянно он в горе и заботе от своих недостатков, а в сущности, скупой – и только. Но в то же время не хочет в грязь лицом ударить, вот, думаю, трудно бороться ему. Суетится, мечется, а толку ни на волос.

30 января 1895 года

Все начинаю, да не кончаю. Читаю житие святой Павлы. Очень нравится! Хорошо бы быть там, в Иерусалиме и других святых местах. Хорошо так себя чувствовать, как св. Павла. Нехорошо, трудно жить постоянно под таким давлением – гнетом, как-то уходишь весь в себя, каждое слово нужно строго обдумать и взвесить. Чувствуется между всеми какая-то рознь и неприязнь, каждый другими недоволен, и каждый из нас, в сущности, – эгоист, по крайней мере, я так понимаю. Конец когда же будет? А конец тот или другой, может быть, уж недалеко. Вот скоро и пост Великий, и начнутся еще однообразнее унылее дни противу предыдущих. Я всегда в подобное время хандрю и злюсь, раздражаюсь сильно. Зачем же люди говорят одно, а думают другое? В сущности, я не боюсь физического труда, если б была возможность иметь дружескую опору и поддержку, не в ручном труде, конечно. Вот работала бы, а потом и поговорить и почитать вместе и получить ответы на свои вопросы, а то ведь такой человек, хоть, спору нет, хорош и стремится к хорошему, не может еще решать и давать мне ответы, его еще нужно развить до своего хотя бы уровня, да и этого для меня очень мало. У меня тоже только стремления одни и больше ничего, вот это-то и худо, не у кого будет учиться. Мне бы хотелось иметь мужа – учителя. Где счастье, одному Богу известно, его и просить надо. Я чувствую потребность к жизни, если же жить так, как предоставляется, то скоро отупею, только по временам будет грусть глодать от неудовлетворенности и пустоты.

<…>

Вот, наконец, наступила широкая Масленица. И ребята мои рассуждают: скоро ли конец ученью, сколько дней еще учиться? Этот вопрос их занимает сильно, но я почему-то не сочла нужным их обрадовать, объяснив им всю суть, что тут нет никакого праздника, а, напротив, нужно приготавливаться к посту. Почему же я не сказала им, что все-таки распущу? Уж несмотря на эту важную причину, ну да уж так везде заведено, но не потому. Я как бы хотела им досадить, а себе этим доставить удовольствие. Происходит так по очень простой причине, я сама не люблю Масленицу с ее катаньями и гуляньями и вижу в ней одно неистовство рода человеческого. Знаешь, что, сколько ни дури, все равно не избежишь Великого поста. И среди шумного веселья я никогда не забудусь в Масленицу, все помню, что сейчас Великий пост, который так сильно противоположен ей во всем. При подобном воспоминании нехорошо, просто скверно станет на душе. Но, несмотря на такое состояние, я принимаю участие во всех увеселениях. А еще мучит совесть, знаешь, что с наступлением поста нужно проверить свою совесть, а за год много накопляется и стыдно ужасно, страшно даже станет, как вспомню, что пред священником нужно все высказать, всю душу раскрыть. Я знаю, что если б мне не было стыдно, то и облегчения я не чувствовала бы, мертво выходило бы. И я люблю ужасно молитву Ефрема Сирина. Сколько чувства в ней, как много сказано в малых словах, кажется, вся душа кающегося грешника выливается в этих словах, по крайней мере, я так думаю. Особенно грустное, давящее впечатление производит унылый благовест в Великий пост, как бы в это время живых где-то хоронят в подземелье. Иные же спокойно себя чувствуют, хорошо, конечно, думаю я, совесть у них чистая, не стыдно и на исповедь идти. А теперь же блины, блины! Будут во всю ивановскую. Вора поймали с сахаром 8 голов. И Земжинский попал, нашли у него на гумне в мякине.

<…>

Кого мы видим часто, того Царь видит редко, а Бог никогда. Загадка

5 марта 1895 года

Немного же я продержалась: опять начинается сон непробудный, из которого мне всегда очень трудно бывает выйти, а как бывает гадкое скверное состояние, я всегда боюсь подобного состояния, тогда всякое дело противно, и я положительно через силу могу себя принудить чем-нибудь заниматься, является сонливость, полнейшая апатия ко всему. Нет, положительно, подобная жизнь, подобное состояние мне не под силу. И что же предпринять, за что взяться? Нужно еще подождать.

Недавно умерла женщина от родов. Понятно, бабушки собрались и как умели, так и мучили бедную женщину, даже, говорят, руку ребенку оторвали; понятно, тут не воскреснешь. Я мучилась сознанием своего бессилия помочь хоть чем-нибудь. Нужно еще подождать. Боже, укажи мне, на что решиться. Господи, укажи мне путь мой! О, как все гадко, скверно! Даже к школе я охладела; просто трудно заниматься, хоть бы скорее кончить. Хоть убей, не могу написать писем, а надо бы ответить. Бежать бы куда-нибудь, бежать! И хотелось бы писать каждый день, да совершенно нечего, дни за днями идут так однообразно, что один от другого не отличишь, разве по числам и названиям дня. Нет сил, я чувствую, бороться с тем равнодушием ко всему хорошему в нашем народе. Скажут, нехорошо это: капля камень точит. Да я это хорошо понимаю, но в то же время сознаю и другое, я лучше больше постараюсь развить хорошие чувства в учениках, меня радует, что со временем перевоспитается весь народ, не будет этой закоснелости, только вот что плохо, что иной развитой и понимающий человек гораздо безнравственнее самого плохого мужика. Не случилось бы того же, тогда лучше пусть он пребывает в черном теле, как говорится: в нем и теперь много хороших качеств, но хотелось бы верить в будущее хорошее. Если б умела, то многое бы написала, что чувствую и думаю, что меня интересует, тяготит, но, как было сказано выше, я не умею изложить своих чувств на бумаге.

1895 год

14 сентября, вечер

Спустя пять месяцев.

Вскоре после тифа; захворала я им в последние числа июня.

Ну, батеньки, объелась; и аппетит у меня после тифа такой, что я не рада, потому что только и на уме: как бы поесть. Нечего сказать, часто заглядываю в свой дневник, да и теперь пишу от нечего делать, почему-то не хочется.

Я подучила девочек Любу, Олю и Клашу [племянниц. – Н. Р.] обмануть Кешу, что была Домна Павловна [возможно, невеста Кеши. – Н. Р.], и спрашивала его. Кеша поверил, но когда узнал правду, то сам стал нас обманывать (меня, конечно, поддразнивать), так что сегодня и правду сказал, а я не поверила. А сказал он, будто бы Д. Д. Никитский в тифе болен; я хоть не верю, а у самой заныло сердце и верить боюсь, а тут папаша подтверждает Кешины слова; все это насказал солдат, который с неделю как пришел из службы и говорил, что Митя при нем еще поступил и захворал. (Фамилия солдата: Хорунжий.)

Среда, 10 октября 1895 года

Предыдущее все я писала с большой ленью, да вообще я не специалист по этой части.

Вчера получила письмо от Анюты, в котором она сообщает, что была у Мити. Митя говорит, точно пьяный, волнуется еще при посещении посторонних, оброс бородой. Это еще ничего, что оброс, а я вот плешивая совсем, самое время сходить в фотографию и изобразить из себя Василису Прекрасную с лысиной, освещающей всю комнату. Девочки набивают моими волосами подушки и перины для кукол. Без Кеши мне скучно стало, да что! Я скоро сойду с ума: так противно, и школу брошу, стану торговать – самое благородное занятие!

По милости моей и год пропал.

Не то чтобы мне было, нет, не могу, все еще голова болит. А впрочем, наплевать.

Вот сознаю же я свою тупость, неспособность учить, а все-таки продолжаю.

Не будь папы, я бы отказалась, а кроме того, и занятий подходящих нет; служить же для того, чтоб получать деньги… Ничего нет, лучше бросить…

21 октября 1895 года, суббота

Хочу писать о серьезном, а у самой только и на уме, что три ля-ля да три ля-ля, и в то же время грустно, а много же во мне пустоты, несмотря на воображаемый… Пока была возможность измениться к лучшему, у меня не было желания, когда же явилось сознание всей бесцельности подобной жизни, то стало уже поздно, потому поздно, что нет сил подняться, слишком я уже втянулась в нашу жизнь, привыкла к ней. Понимаю и сознаю, что могла бы жить иначе, но желание мое так и остается желанием, только еще хуже от сознания, да кой черт мне еще надо, ведь достигла я, чего хотела (конечно, сама бы я и думать не посмела: сильно боялась, а, спасибо, [люди] добрые указали исход). Можно подумать, что нехорошо большего требовать, но, признаюсь, я не только не требую большего, но и все это готова бросить, отказаться. Почему? Я уже сказала, в чем дело, да и то, что я эгоистка, все о себе, а уж тут плохо, вся эта привычка к старой спокойной, но беспорядочной жизни портит, да еще с отвращением смотрю на то, где хоть капелька есть казенщины да аккуратности. Удовольствий хочу, веселья, фи, какая гадость, просто брошу перо, изорву тетрадь и сама заплачу, а кто виноват? Замуровала сама себя, нет не сама, а обстоятельства, да я и не раскаиваюсь, только нет мне-то того, к чему тянет. Если б мне предложили сейчас бросить все, а жить, ничего не делая, а только развлекаться, или вообще предоставили бы много удовольствий, я бы не согласилась. Ведь кто в чем их находит.

Да и теперь-то тоже крайность. Если б был тут Митя, он бы мне разъяснил, а сама же я объясняю тем, что я привила себе с детства известные понятия, от которых не могу освободиться, несмотря на все мое желание. А иногда, да очень даже часто, встречаю такие сопротивления всем моим хорошим побуждениям, что и не могу им сопротивляться, и знаю, сколько ни борись, а победы не будет на моей стороне. Если я люблю, то не считаю безнравственным желание видеть его, слышать – вообще стараться быть близкой ему, нахожу все естественно, а вот это-то и осуждают и строго запрещают, даже проклинают и коверкают жизнь. Но вот другой явился, хотя и ненавистный тебе, но другие почему-либо видят счастье для тебя иметь его близким себе. И тогда уж ты обязана целовать его, дарить ему свои ласки и на виду, при всех, а если в душе его ненавидишь, до этого и дела нет никому: «Ведь ты обязана по закону поступать так нечестно, а на твое душевное состояние нам наплевать». Да еще утверждают, что для тебя желают счастья. Да и не поймут, что все это гадко и скверно, а я тоже не пойму их и не увижу хорошего. Пусть я даже соглашусь с Вами, господа законники, нравственные люди, что нехорошо и по-моему, но по-вашему в тысячу раз гаже – все человеческое достоинство уничтожается, человек обращается в бессловесное животное, потому что противиться по закону не имеет права.

Да животное счастливее в этом отношении: его против воли могут запрячь в какую-нибудь работу, но против воли не заставят полюбить. Я испытала и говорю и считаю себя вправе говорить.

А вот я тогда забыла сказать Мите, что хотела испытать, как можно по своей воле испытать любовь; мне нравилось, хоть и ошибалась я в своем чувстве, что никто не обязывает меня, не заставляет питать какое-либо влечение. Хочу я, так скажу ему хорошее слово, а не захочу, не будет желания, и никто не заставит. А чуть коснулось до законных прав на меня, и вот все улетело, я уж не могу по обязанности отвечать взаимностью. Конечно, если б я действительно имела расположение к нему, тогда подобная обязанность была бы приятна, но, повторяю, меня только завлекала свобода действий. Может показаться смешным – говорить о том, что всем, конечно, известно, но и я скажу, что, не испытавши, можно так судить, а вот испытаешь, да тогда и я послушаю. Теперь же при одном воспоминании вся возмущаюсь.

Недавно, кажется с неделю тому назад, умер ученик нашей школы, учившийся в прошлую зиму. Чувашонок, как его все школьники называли, был очень умный и серьезный мальчик. Учился он хорошо, прилежно. Со времени поступления не пропустил, кажется, ни одного дня, хотя здесь и вообще редко пропускают уроки. Умершего звали Сергей Васильев. Бывало, придет его мать в школу подтопить нам, так как у нас всю зиму было прохладно, и начнет по-нашему говорить, да еще старается пошутить и рассмешить, а и без того у нее смешно выходит. Сейчас же наш чуваш рассердится на мать, взглянет на меня и начнет по-своему, по-чувашски, останавливать, чтоб не говорила и уходила, что можно понять было из жестов.

Мать его – добродушная чувашка, и мы все, и я в том числе, были рады бы поболтать с ней, да и болтали, если приходила в перемену, только вот он почему-то всегда был недоволен ее приходам. Я вполне уверена, что Васильев явился бы в числе первых, если бы не хворал уже в то время. И вот этот серьезный умный мальчик умер, право, очень жаль. Уж одним тем, что он чуваш, он мне понравился, а чуваши все мне симпатичны: кротки, честны, ласковы. Такие, как Васильев наш, видно, и Богу нужны.

<…>

18 ноября

Вчера мне пришлось внезапно бросить письмо свое в дневнике.

Каждый почти день решаю бесповоротно бросить школу. А особенно когда ученики меня раздражат, что бывает почти каждый день, и, может быть, другой на моем месте и не раздражался бы так. Но к вечеру моя решимость исчезает, думаю, что бросить недолго, а потом что? Я бы с удовольствием поехала в Назарову, если б не надоело ухаживание… Хочется развлечься, но как вспомню про самого, то и желание пропадает.

Течение дня не описываю, потому что один уж очень походит на другой, погода и та не балует нас разнообразием, все стоит тепло, и только вот два дня сильный ветер, да и тот очень теплый, так что весь снег съело.

Сегодня, впрочем, было происшествие с одной ученицей, причиной тому был также ветер. Она – хорошая девочка, пошла утром в школу. Дорогой ее сильный порыв ветра уронил. В это время букварь выпал из рук, и ветер подхватил книжку и унес. Сколько она ни гналась за ней, не смогла достать. Приходит в школу и, что называется, воет на всю комнату, и на мой вопрос: «Что с тобой? О чем плачешь?» – только и смогла выговорить: «Ветер книжку унес». Насилу ее успокоила, дав ей новую книгу, но все-таки она в перемену опять плакала. Потом уже ей в школу принесли букварь, в котором только корки были целы, а листочка только три или четыре, да и то какие-то жалкие клочки.

<…> Как прихожу, то вскоре после обеда ложусь и непременно засыпаю тотчас. К чаю встану с тяжелой головой. Вечер опять злюсь на своих племянниц: приходится в одной комнате с ними сидеть, а они учат уроки, слушать же их для меня пытка, а особенно надоедает Клавдия своим «плен, сено, стрел и т. д.». Вот и все так.

Не буду писать, по какому случаю предстоит ехать в Назарову, а только для памяти напишу, что 21 ноября надо ехать.

6 декабря

По правде сказать, мне уже надоели заезжие гости: только хлопочи и угощай, а интереса и удовольствия ни на волос от них. Например, пришла Прасковья Федотовна, и я должна была выносить целый вечер, как она изображала из себя важную особу. Вся неделя эта выдалась такая.

Заезжала два раза скрипачевская матушка. Мамаши что-то еще нету, и сегодня получили письмо из Чебаков: Саша все еще жалуется на Машу. Что такое у них вышло? Слава Богу, папашина посылка нашлась: он, когда ехал 30-го числа на съезд в Ачинск, потерял 16 руб. денег, рясу и письма, в том числе и мои два, одно Мите, другое Анюте. Понятно, я очень огорчилась, да и боялась, они, т. е. письма, не попали бы в дурные руки, но не суждено ей было потеряться, ее нашел мужик и привез папе, папа дал ему за это 8 рублей, теперь я спокойна за письма.

Мамаша все ругалась, что я курю, а папаша взял да и купил мне в подарок портсигар. Теперь я скажу ей: «Когда сам папаша благословил меня портсигаром, то уж чего же еще».

22 января 1896 г.

Со мной случилось нечто необыкновенное: получила письмо от Ильи Ивановича Рыжова. Но почему же именно мне, а не кому другому, более близко знакомому. Неужели ему опротивели так все назаровские, признаюсь, меня немного удивляет, но, впрочем, особенно тут нечего и удивляться, это и из письма Ильи Ивановича можно видеть. Может, в Назаровой и есть знакомые, которым он бы и написал, но другие мешают. А впрочем, что я за судья такой и мне ли рассуждать о том и делать различные предположения. Я и вправду, кажется, начинаю проникаться здешними взглядами – нелепыми и дикими, и это меня даже пугает, нужно внимательнее быть к себе, чтобы не прилипла наша грязь, а впрочем, я почему-то не боюсь и знаю, пока я не опошлюсь, ничто не привьется дурное. Но чтоб стать пошлою, нужно для меня очень много. Всеми этими хорошими побуждениями и стремлением к борьбе за свои лучшие убеждения я обязана своему отцу, который и сейчас для меня живой пример, и, не будь его, во мне, может быть, заглохло бы все. Очень хорошо, если и решилась, кажется, расхвалить себя, то только в своем дневнике, ну стыд мне, если кто нечаянно прочтет, как я тут превозношу до небес свои добродетели. Ну, конечно! Что я тут расхвалилась в необыкновенных качествах, которые только я воображаю в себе. Уж и это одно очень скверно, глупость, больше ничего.

Алтат, 1896 год 5 августа

Боже! Уж больше полгода прошло с тех пор, что я писала, а в сущности, и еще более: хоть и писала после, но уже не аккуратно, все как-то урывками.

1896 год

5 октября, суббота

Завтра в школе молебен. Ученье началось 3-го. Из III отделения явилось меньше половины – всего четверо и новых очень много, кажется, трое. Только II отделение почти все, но как печально и досадно, что все, что учили прошлой зимой, забыто; в особенности малыши, те, что побольше, еще кое-что помнят. Вот теперь и приходится все снова повторять – время терять, которого и на новое-то не хватает.

Сегодня навели новичков, да все маленьких, много семилетних. Плохо с маленькими: ни за что не кончить программы в 3 года. Если б начинали 10 и 11 лет учиться, тогда бы можно успеть, а у маленьких и внимания не хватает, и как неразвитые – весь лексикон у них состоит из 5 слов… С большими дело идет успешнее. Не знаю, право, как я справлюсь, и теперь все это меня очень заботит, а главное, нынче хотелось бы к экзамену, даже обязательно нужно, а они все забыли. Труд просто непосильный – заниматься сразу с тремя отделениями. Нужно, как говорится, навостриться, а у кого мало практики и знаний, запутается, подобно мне. От всех забот и неудач я злюсь на весь свет, не то, что злюсь, а и сама не знаю что. Недаром О. М. весной говорил, как я к ним приехала, что у меня появилась в лице анемия. Я о анемии не знаю, но думаю, никакой мысли в моей физиономии не стало; не знаю и того, принято ли такое выражение, ну да все равно. Всего досаднее то, что еще в прошлом году можно бы представить хоть одного к экзамену, но и того в П. отобрали. Домой придешь, так ни за что не хочется приниматься и чувствуешь себя как будто не на своем месте. Как будто я ненадолго на квартире, а потом. У нас хорошая старушка-сторож: метет полы, стирает с досок, которых в классе две, топит печи и т. д. Я с ней душу отвожу иногда. Хочу и по вечерам с ней сидеть в школе, где теперь устроила себе свою комнату: поставила стол, табурет, две скамьи для сиденья. И я их поставила в ряд, чтобы прилечь, как угорю, или так [голова] разболится, что часто случается, а также и угорать приходилось. Ожидаем гостей: Петра Кузьмича, которого я ненавижу, и Кешу, а может быть, и Саша скоро приедет: Клашу привезет опять учиться.

17 ноября

Господи, что это случилось. Я даже понять не в состоянии, а главное, после того приема и чувства-то мои к этому человеку вовсе не такие, чтобы давать слово. Да в том-то и дело, что я теперь сама себя узнаю, свои дурные стороны. Ах, вот еще, на что я способна. Господи, какая я низкая: хотела отомстить тем, чтоб дать человеку опять надежду, и с тем, чтобы посмеяться, отомстить новым отказом, когда он уверится, что это не обман. Так ведь это низко, гадко, да этим нахала не проучишь, и только себе это, верно, я нажила неприятность: он не успел уехать, и давай по всему ачинскому округу хвалиться; да это еще ничего, а поездка моя в Чебаки еще хуже доказывает мою трусость: я испугалась, что он едет в Томск, где его адрес я не знаю, а то я хотела в Чебаки следом письмо послать. Как все гадко, скверно, и все от моего легкомыслия: нельзя так серьезно шутить и играть серьезным. Положим, я достигла цели, но это мне дорого стоит. Во-первых, я теперь мучаюсь, как я гадко поступила, пусть он навязчив и дурной человек, но это только указывает то, что и я, мстя ему, равняю себя с ним. И какой бы он ни был, а мне непростительно так поступать, нельзя быть такой легкомысленной и школьничать так, а ведь я не подумала тогда о последствиях, могло и так случиться, что я принуждена бы была сдержать слово. Да еще ведь он может по делу счесть, что я все это серьезно, и признаться стыдно, да ведь и действительно, кто его знает, шутка ли это была с моей стороны. Это я только сама так думаю, что против своей воли я так поступила гадко, потому что зла была, и потом, да черт знает еще почему, только одно знаю, что я его с момента его приезда к нам в день маминого Ангела от всей души презираю. Мне стыдно самой себя, я и себя презираю, да, Господи, я просто не постигаю, как могло все это случиться, и, чтобы больше не мучить себя, я не стану вспоминать и писать.

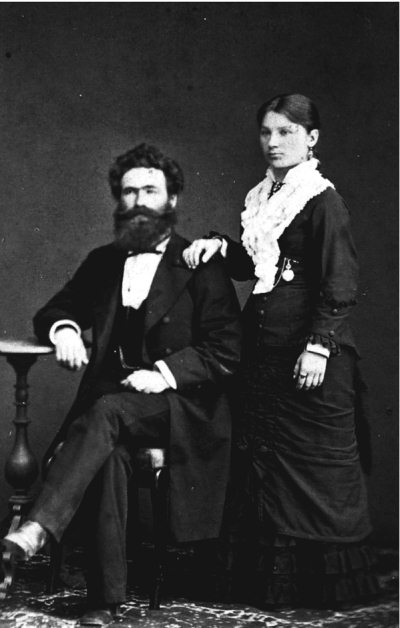

П. К. Палеев с женой Марией Петровной (Машей)

23 декабря 1896 года, понедельник

Чтобы не думать, не горевать так буду писать каждый вечер, потому что свободного времени больше вечером.

Вот у меня с писарем И. Мих. какая-то размолвка, которой, впрочем, я причин не знаю. Но легко видеть то, что он что-то дуется, и так как он слишком самолюбив и мстителен, то и немудрено. Недели две тому назад вдруг просит, чтоб устроить елку для учеников, и сам вызвался собирать на елку по подписке, обещал набрать рублей 25. Я не хотела и не думала устраивать елку нынешний год, но, видя, что он так горячо принимается, тем более что сам изъявил желание участвовать в этом деле, я, конечно, согласилась. Да и нехорошо было отказываться. Потом, как надул губки, чего терпеть не могу, лучше прямо сказать, что сердит, нашел отговорку, что потерял подписной лист, послал записочку мне в школу и предлагает попросить кого-нибудь другого принять участие. По своему обыкновению, я рассердилась больше за то, что его никто не просил браться, а если некогда, так раньше должен был сообразить, да больше-то, я знаю, что это «некогда» – одна отговорка. «Милостивый Государь И. Мих.! – писала я ему. – Вы мне премного обязаны тем, что потеряли подписной лист для елки, а другого я составлять не намерена, а тем более просить кого-нибудь участвовать. Т. Лихачева».

С тех пор Бурлев у нас еще не бывал…

Утром я сходила в школу. I отделению показала Ъ и Ь зн[аки] и распустила, но придется, однако, до 28 января заниматься: навязали обязанности счетчика [за участие в переписи населения Татьяна Петровна была награждена медалью. – Н. Р.].

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

«Перенесусь ли к Вам, далекие светила…»

«Перенесусь ли к Вам, далекие светила…» Перенесусь ли к Вам, далекие светила, Перенесусь ли к Вам? Моя душа нездешним загрустила В тоске по небесам. Душе моей наскучило земное, — Я повторил себя, — И дни мои уходят в неживое, Бессмертное губя. Я изнемог от скучных

Надежда

Надежда Вечером 17 июня 1965 года Анна Ахматова протягивает свой советский паспорт портье в отеле «Наполеон» на улице Фридланд в Париже. Поэтессу сопровождают Анна Каминская, племянница мужа, и английская студентка. Ахматова предпочла бы отправиться в путешествие в

Надежда

Надежда Я, как береза, Браконьером недорублена. Я, словно речка на морозе, Недолюблена. Руками теплыми мужскими Не согрета я. Я – песня русская, Да только недопетая! Я посмотрю в твои глаза При свете месяца, А в них любовь ко мне, Как звезды, Тихо светится. А мне холодная

3. “Что движет солнце и светила?”

3. “Что движет солнце и светила?” Задаваясь этим вопросом, Франческо Петрарка имел в виду любовь. Все три части “Божественной комедии” другого великого поэта Данте заканчиваются строчкой: “Любовь, движущая солнцем и прочими звёздами”.Конечно же, в 1979–1980 годах, когда

«Одна новинка; да всего одна…»

«Одна новинка; да всего одна…» Одна новинка; да всего одна разыскана за книжными рядами, смущается, обласканная вами, и отрицает то, что есть она, и жребий свой. Но книгами, вещами вещает нам желанная страна, их счастьем будничность окружена, они смягчают грани между

Надежда

Надежда …Не только Иосиф все чаще думал о Наде Аллилуевой с того августовского утра 1917 года, но и Надежда не забыла, как открылась дверь и она словно впервые увидела Иосифа, такого старого друга их семьи, что она, казалось, знала его всю жизнь. Может быть, новый костюм

Надежда

Надежда В 1996 году в городском отделе соцзащиты мне дали первую в моей жизни путевку в дом отдыха. За Новокузнецком есть прекрасная зона отдыха «Таргай». Там решили открыть лечебно-оздоровительный комплекс (ЛОК) для инвалидов, и первыми отдыхающими стала группа

СОЛНЦЕ И СВЕТИЛА

СОЛНЦЕ И СВЕТИЛА Четверть века С отцом Александром мы познакомились летом 1965 года (месяца не помню). Меня привез к нему Михаил Агурскии, тогда называвшийся Меликом. Жила я в Литве, в Москву только приезжала, и те, к кому я не успевала зайти, большей частью – немолодые

Солнце и светила

Солнце и светила Еще одно: надежды не бывает, Бывает что-то больше, чем надежда. Томас Венцлова

«Не перейдут светила предписанных границ»

«Не перейдут светила предписанных границ» После тщательного разбора всех одиннадцати безымянных работ, представленных под девизами из разных стран, жюри конкурса признало лучшими две из них. Одна работа принадлежала Полю Аппелю и называлась «Об интегралах функций со

НАДЕЖДА

НАДЕЖДА Николай Константинович и Юрий Николаевич Рерихи 4 апреля 1930 года сели на корабль «Majestic» и в 10 часов вечера отплыли из Америки в Европу. Они планировали заехать в Париж, но Елена Ивановна писала из Индии, что категорически против этого, что вначале необходимо решить

Надежда

Надежда Самая младшая из детей Сергея Яковлевича и Ольги Евгеньевны Аллилуевых Надежда и жизнь, как оказалось, имела самую короткую. О ее трагической судьбе хорошо и подробно рассказала ее дочь Светлана Аллилуева в известных "Двадцати письмах к другу", и я не стал бы

Надежда на американцев

Надежда на американцев В полдень 26-го апреля в Нойерн прибыл ген. Ашенбреннер вместе со своим адъютантом Гертом Бушманом. Их приезд был большой радостью для Виктора Ивановича, особенно в такой тяжелый момент, когда на нем лежала огромная ответственность за судьбу

Надежда

Надежда Надежда — это имя женщины. Хорошее, светлое имя. Ее так зовут — Надежда. Мне рассказали о ней на огневых позициях. Рассказывали все, бойцы и командиры, называя ее ласково: «Наша Надежда».— Она здесь, рядом, вы можете поговорить с ней, — сказали бойцы.По узкому ходу