Отель “Челси”

СЕГОДНЯ Я – МАЙК ХАММЕР[48]: СМОЛЮ СИГАРЕТЫ “КУЛ”, читаю грошовые детективы, сижу в холле и дожидаюсь Уильяма Берроуза. А вот и он, чертовски элегантный: темное габардиновое пальто, серый костюм, галстук. Несколько часов я дежурю на посту, кропаю стихи. И вот Берроуз выкатывается из “Эль-Кихоте”: подвыпивший, слегка растрепанный. Поправляю ему галстук, ловлю для него такси. Так уж у нас с ним заведено, по молчаливой договоренности.

В промежутках между выполнением этих обязанностей изучаю местные нравы. Глазею, как тусовщики слоняются по холлу. Стены завешаны всяческой мазней – гигантскими, режущими глаз картинами, которые их авторы втюхали Стэнли Барду вместо арендной платы. Энергия и отчаяние оборотистых юных дарований бьют в отеле через край. Тут выходцы из всех социальных слоев. Бродяги с гитарами и удолбанные красавицы в викторианских платьях. Поэты-торчки, драматурги-торчки, кинорежиссеры-банкроты, французские актеры. Всякий, сюда входящий, – уже кто-то, даже если во внешнем мире он – никто.

Лифт поднимается медленно. Доезжаю до восьмого – может, Гарри Смит[49] у себя? Берусь за дверную ручку, но за дверью – мертвая тишина. Стены желтые, казенные, как в школе. По сути, как в тюрьме. Иду в наш номер по лестнице. Захожу пописать в общий туалет на этаже, объединяющий нас с неведомыми нам жильцами. Отпираю нашу дверь. Роберта нет – только на зеркале записка. “Пошел на большую 42-ю. Я тебя люблю. Синь”. Подмечаю: он разложил свои вещи по местам. Мужские журналы сложены в аккуратный штабель. Проволочная сетка скатана в рулон и обвязана, баллончики с краской выстроились в ряд под раковиной.

Включаю электроплитку. Наливаю воды из-под крана. Сначала льется какая-то бурая жижа. Пусть стечет. Ничего страшного, это только ржавчина и минералы – так говорит Гарри.

Мои вещи в нижнем ящике. Карты таро, шелковые ленты, банка “Нескафе” и моя личная чашка – реликвия детства с портретом Дядюшки Уиггили, кролика-джентльмена[50]. Вытаскиваю из-под кровати свой ремингтон, поправляю ленту, вставляю свежий лист бумаги ин-октаво. У меня уйма материала.

* * *

Роберт сел в кресло под монохромной работой Ларри Риверса[51]. Он был очень бледный. Я встала на колени, взяла его за руку. Ангел-морфинист сказал, что иногда в “Челси” дают номер взамен на произведения искусства. Я решила предложить наши. Свои парижские рисунки я считала сильными. А работы Роберта несомненно превосходили все, что висело в холле. Но первой помехой на моем пути стал управляющий Стэнли Бард.

Гордой походкой я вошла в его кабинет и уже готовилась воспеть нам хвалу. Но он тут же показал мне жестами, чтобы я удалилась, а сам продолжал телефонный разговор, казавшийся бесконечным. Я присела на пол рядом с Робертом и задумалась о нашем положении.

Гарри Смит материализовался внезапно – словно бы вышел из стены. Растрепанные серебряные волосы, нечесаная борода. На меня уставились горящие любопытством глаза, увеличенные линзами очков а-ля Бадди Холли. Гарри взбудораженно сыпал вопросами, в которых тонули мои ответы:

– Кто вы как у вас с деньгами вы близнецы почему у тебя на запястье лента?

Он дожидался свою приятельницу Пегги Байдермен – надеялся позавтракать за ее счет. Удрученный собственными неурядицами, он все же посмотрел на нас сочувственно и принялся хлопотать вокруг Роберта, который от слабости даже голову не мог приподнять.

Гарри стоял перед нами, слегка сгорбленный, в потрепанном твидовом пиджаке, льняных брюках и замшевых сапогах, склонив голову набок, точно смышленая охотничья собака. Тогда ему едва перевалило за сорок пять, но на вид он был совсем старик – правда, с нескончаемым запасом ребяческого энтузиазма. Перед Гарри благоговели: он составил “Антологию американской народной музыки”[52], которая на кого только не повлияла – от совершенно безвестных гитаристов до Боба Дилана.

Роберт говорить не мог – сил не было, а я, пока дожидалась своей аудиенции у Барда, побеседовала с Гарри о музыке Аппалачских гор. Гарри упомянул, что снимает фильм по мотивам пьес Брехта, и я продекламировала кусок из “Пиратки Дженни”. Так между нами завязалась дружба, хотя Гарри был слегка обескуражен нашей бедностью. Он бродил за мной по холлу, повторяя:

– Неужели вы не богачи? Ты точно уверена?

– Нам, Смитам, разбогатеть не суждено, – сказала я. Он остолбенел.

– Твоя фамилия на самом деле Смит? Ты точно уверена?

– Да, – ответила я, – и тем более уверена, что мы с вами родня.

Мне разрешили вновь войти в кабинет Барда. Я постаралась представить все в наилучшем свете. Сказала, что прямо сейчас еду на работу за авансом, но у меня есть интересное предложение – он может получить произведения искусства, которые намного дороже гостиничного номера. Расхвалила Роберта, вызвалась оставить наши папки в залог. Бард окинул меня скептическим взглядом, но поверил на слово. Не знаю уж, ждал ли он хоть чего-то хорошего от наших творений, но мое обещание выйти на работу, пожалуй, произвело на него большое впечатление.

Мы ударили по рукам, и я получила ключ. Номер 1017. Пятьдесят пять долларов в неделю за право жить в отеле “Челси”.

Тем временем пришла Пегги, и они с Гарри помогли отвести Роберта наверх. Я отперла дверь. 1017-й славился как самый маленький номер в “Челси”: голубая комната с белой железной койкой, накрытой кремовым синельным покрывалом. Раковина, зеркало, небольшой комод. На поблекшей кружевной скатерти – портативный черно-белый телевизор. Телевизора у нас с Робертом еще никогда не было. А этот так и простоял – футуристический, но уже старомодный талисман – выключенным, пока мы там жили.

В отеле был свой врач; Пегги дала мне его телефон. У нас появилась чистая комната и друзья, готовые помочь. Теперь было где выздоравливать. У нас появился дом.

Пришел врач. Я подождала за дверью: для троих номер был тесноват, да и не хотелось смотреть, как Роберту делают уколы. Доктор дал Роберту большую дозу тетрациклина, выписал несколько рецептов, а мне горячо порекомендовал сдать анализы. У Роберта обнаружилось недоедание, жар, язвенный гингивит, ретенированный зуб мудрости и гонорея. Нам обоим следовало сделать курс инъекций и зарегистрироваться как носителям инфекции. Врач сказал мне:

– Ничего, попозже заплатите.

Мне стало противно, что я заразилась “социальной болезнью”, вероятно, из-за какого-то случайного незнакомца. Это была не ревность – скорее омерзение от соприкосновения с грязью. Между прочим, в книгах Жене, всех, какие я прочла, царила сакральная атмосфера, никаким образом не предполагавшая существования триппера. Вдобавок у меня разыгрался панический страх перед шприцами: ведь врач упомянул о курсе инъекций. Но я заставила себя подавить панику. Здоровье Роберта было для меня важнее всего, а он слишком плохо себя чувствовал, чтобы выслушивать мои эмоциональные тирады.

В тишине я сидела у кровати Роберта. Свет отеля “Челси”, озарявший наши скудные пожитки, казался каким-то особенным. Освещение было искусственное – от настольной лампы и от плафона на потолке, – яркое, беспощадное, но в лучах словно бы бурлила ни на что не похожая энергия. Роберт улегся поудобнее, и я сказала ему:

– Не волнуйся, я скоро вернусь.

Не покидать его – таков был мой долг. Мы дали клятву.

Это значило, что мы не одиноки.

Я вышла на улицу, постояла перед мемориальной доской в честь поэта Дилана Томаса. Только сегодня утром мы сбежали из удручаюшего “Оллертона”, а теперь у нас есть маленький, но чистый номер в чуть ли не самом легендарном отеле Нью-Йорка. Я огляделась по сторонам. В 1969-м Двадцать третья улица между Седьмой и Восьмой авеню оставалась совершенно такой же, как сразу после войны. По пути мне попались магазин рыболовных снастей, лавка подержанных пластинок, где в пыльной витрине смутно виднелись диски парижских джазистов, просторное кафе-автомат и бар “Оазис” с неоновой вывеской в виде пальмы. На той стороне улицы находились филиал Публичной библиотеки и длинное здание ИМКА.

Я направилась к Пятой авеню, свернула на нее и дошла пешком до “Скрибнерз” на Сорок восьмой. Я не сомневалась: несмотря на длительный отпуск за свой счет, меня возьмут обратно. Возвращаться на работу не очень-то хотелось, но в нашем положении “Скрибнерз” был для нас настоящим спасательным кругом. Начальство встретило меня тепло. Я спустилась в полуподвал, выпила за компанию кофе с булочками, развлекла общество байками из жизни парижских улиц, выпячивая смешные стороны наших злоключений. В итоге меня восстановили на работе, да еще и бонус выдали – аванс на неотложные расходы; я смогла оплатить номер за неделю вперед, и Бард сразу меня зауважал. В наши папки он пока не заглянул, но сказал, что подержит их пока у себя и ознакомится на досуге: надежда на бартерную сделку сохранялась.

Я принесла Роберту немного еды. Он впервые с утра что-то съел. Я рассказала, как сговорилась со “Скрибнерз” и Бардом. Мы подивились, сколько всего произошло в нашей жизни, составили хронику нашей одиссеи от бедствий до благополучия. Роберт умолк. Я знала, о чем он думает. Он не попросил у меня прощения, но я понимала: мысленно просит. Положив голову ко мне на плечо, он размышлял: а может, зря я к нему вернулась? Но я вернулась. В конце концов, нам обоим лучше жилось, когда мы были вместе.

Я ухаживала за ним умело: научилась у мамы сбивать температуру, управляться с больными. Мало-помалу Роберт задремал. Усталая, я сидела у его кровати. Возвращение на родину прошло для меня негладко, но жизнь понемногу налаживалась, и я абсолютно ни о чем не сожалела. Наоборот, даже воодушевилась. Сидела, слушала, как он дышит. Ночник подсвечивал подушку. В спящем отеле я ощутила: здесь мы среди сплоченной общины. Два года назад Роберт спас меня в Томкинс-сквер-парке – как с неба на парашюте спустился. А теперь я спасла его. Мы сравняли счет.

Через несколько дней я поехала на Клинтон-стрит разбираться с Джимми Вашингтоном, управляющим домом, где мы раньше снимали квартиру. В последний раз поднялась по массивным каменным ступеням. Чувствовала: в Бруклин больше никогда не вернусь. Прежде чем постучать, немного помешкала перед дверью. Слышалась песня “Devil in a Blue Dress” и голоса Джимми Вашингтона и его жены. Дверь он открыл неспешно, а увидев меня, удивился. Вещи Роберта он упаковал, но к большей части моих явно прикипел душой. Войдя в его гостиную, я не удержалась от смеха. На каминной доске у Джимми были любовно расставлены моя инкрустированная шкатулка с покерными фишками, мой клипер с парусами ручной работы, моя гипсовая инфанта в крикливом наряде. Моя мексиканская шаль свисала с огромного деревянного шезлонга, который я прилежно отшкурила и покрасила белой эмалью. Я его называла “Поллоков шезлонг” – похожую садовую мебель я видела на фотографиях фермы Поллока и Краснер в Спрингсе.

– Я для вас все это берег, – проговорил он, слегка зардевшись. – Откуда мне было знать, вернетесь вы или нет.

Я улыбнулась, не говоря ни слова. Он сварил кофе, и мы заключили пакт. Я задолжала ему арендную плату за три месяца – сто восемьдесят долларов. Пусть оставит за собой залоговый платеж – шестьдесят долларов – и мои вещи, и будем квиты. Книги и пластинки он упаковал. Я увидела, что наверху стопки дисков лежит “Nashville Skyline”. Роберт подарил мне этот альбом перед моим отъездом в Париж, и я бесконечно крутила “Lay Lady Lay”. Я собрала свои записные книжки и обнаружила среди них “Ариэля” Сильвии Плат – эту книгу Роберт мне купил, когда мы познакомились. На миг у меня защемило сердце: я поняла, что та эра невинности в наших отношениях больше не вернется. Сунула в карман пакет с черно-белыми снимками “Женщины I”, которые нащелкала в МоМА, но не стала забирать мои неудачные попытки написать ее портрет: свернутые холсты, забрызганные умброй, розовыми и зелеными пигментами, память былых увлечений. На прошлое я не оглядывалась – зачем? Смотреть вперед, в будущее гораздо интереснее. Направляясь к двери, я заметила, что на стене висит один из моих рисунков. Если Бард не оценит мое творчество, что ж – Джимми Вашингтон оценил, и на том спасибо. Я попрощалась со своими вещами: Джимми и Бруклину они подходили лучше. Вещи – дело наживное, это уж не сомневайтесь.

* * *

Я благодарила судьбу за то, что у меня есть работа, но в “Скрибнерз” вернулась скрепя сердце. В Париже я была сама себе хозяйка и распробовала смак странствий. Нелегко было вновь привыкнуть к оседлости. И моей наперсницы-поэтессы со мной больше не было: Дженет переехала в Сан-Франциско.

Но со временем все наладилось: у меня появилась новая подруга, Энн Пауэлл. У нее были длинные каштановые волосы, печальные карие глаза и меланхоличная улыбка. Энни, как я ее называла, тоже сочиняла стихи, но в духе американской школы: обожала Фрэнка О’Хару и гангстерские боевики, таскала меня в Бруклин на фильмы с Полом Муни и Джоном Гарфилдом. Мы сочиняли залихватские сценарии фильмов категории “Б”, и в обеденный перерыв я развлекала Энни, разыгрывая их в лицах – одна во всех ролях. В свободное время мы перерывали секонд-хенды в поисках идеальных черных водолазок и безупречных белых лайковых перчаток.

Энни окончила монастырский пансион в Бруклине, но при этом любила Маяковского и Джорджа Рафта. Я была рада, что мне есть с кем поговорить о стихах и преступлениях, а заодно поспорить, кто лучше – Робер Брессон или Пол Шредер.

В “Скрибнерз” я получала приблизительно семьдесят долларов в неделю. После оплаты жилья оставались деньги только на еду, без подработки не обойдешься. Я стала выискивать в секонд-хендах книги для перепродажи. Нюх у меня был неплохой: я откапывала редкие детские книги и первые издания с автографами, стоившие в этих лавочках по два-три доллара. Перепродавала с большим барышом. За роман Уэллса “Любовь и мистер Льюишем” (в идеальном состоянии, с автографом автора) выручила столько, что оплатила жилье и проездной на метро на неделю.

Из одной экспедиции я принесла Роберту чуть потрепанную “Index Book” Энди Уорхола. Она ему понравилась, но одновременно выбила из колеи: в этот самый момент Роберт сам задумал записную книжку с раскладными и трехмерными элементами. В “Index Book” были включены фотографии Билли Нейма – автора классической фотохроники “Фабрики” Уорхола, а также раскладной за?мок, попискивающий при нажатии красный аккордеон, раскладной аэроплан и двенадцатигранник с волосатым торсом.

Роберт рассудил, что они с Энди движутся параллельными курсами.

– Хорошо сделано, – сказал он. – Но я сделаю лучше.

Ему не терпелось встать и взяться за работу.

– Мне нельзя просто так валяться, – говорил он. – Я от всего мира отстану.

Роберта снедало нетерпение, но ему приходилось соблюдать постельный режим: пока не спадет жар, не пройдет инфекция, нельзя было удалить зуб мудрости. Он ненавидел болеть. Вскакивал, недолечившись, и болезнь возвращалась. Я же, наоборот, считала, что выздоравливать надо так, как понимали этот процесс в девятнадцатом веке: упивалась возможностью лежать в постели, читать книжки, сочинять длинные горячечные стихи.

Когда мы въехали в “Челси”, я совершенно не представляла себе, как там живется, но вскоре поняла: нам колоссально повезло. За те же деньги мы могли бы снимать в Ист-Виллидж немаленькую квартиру, но проживание в этом отеле чудаков и пропащих стало для нас прекрасным университетом и лучшей защитой. Нас окружала атмосфера дружелюбия: как тут не поверить, что мойры сговорились помогать своим пылким детям!

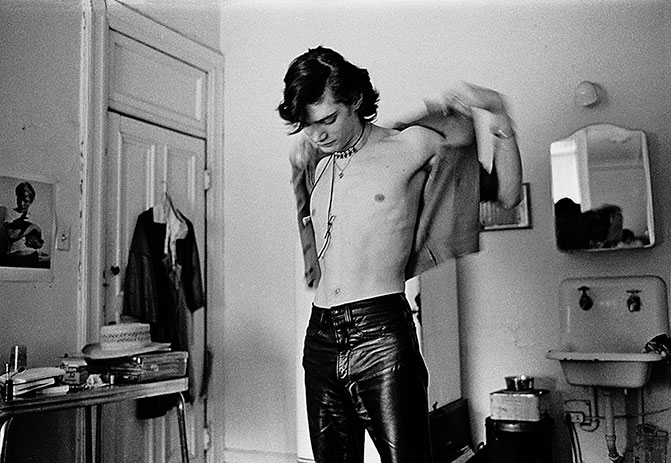

Роберт выздоравливал медленно, но стоило ему окрепнуть, как на Манхэттене он расцвел – точно так же, как я закалилась в Париже. Вскоре он вышел на поиски работы. Мы оба знали, что к постоянной работе он не приспособлен, но за любой временный приработок он жадно хватался. Противнее всего было доставлять произведения искусства – от авторов в галереи и обратно. Роберта бесило, что он гнет спину на художников, которые ему в подметки не годятся. Но зато ему платили деньги. Каждый лишний цент мы засовывали в укромный уголок ящика комода. Откладывали на осуществление самой безотлагательной мечты – аренду номера побольше. Ради этой же мечты пунктуально платили за аренду.

Если вам удавалось заселиться в “Челси”, с оплатой можно было не торопиться – из этого отеля не выселяли за просроченные платежи. Правда, должники оказывались в многочисленной категории тех, кто прятался от Барда. Мы же встали в очередь на большой номер на третьем этаже и старались зарекомендовать себя с лучшей стороны. В детстве я часто видела, как мама в солнечные дни опускала жалюзи на всех окнах – скрывалась от ростовщиков и сборщиков долгов. И теперь мне совершенно не хотелось испуганно дрожать перед Стэнли Бардом. Почти все жильцы хоть немножко да задолжали Барду. Но мы – ни единого цента.

В нашей каморке мы жили-поживали, точно заключенные гостеприимной тюрьмы. На узкой кровати было хорошо спать, тесно прижавшись друг к дружке, но работать нам было негде – ни мне, ни Роберту.

Первым другом Роберта в “Челси” стал независимый модельер Брюс Рудоу. Он снимался в фильме Уорхола “Тринадцать красивейших юношей”, а также в эпизоде “Полуночного ковбоя”. Он был малорослый, проворный и поразительно походил на Брайана Джонса. Под светлыми глазами – круги, лицо затеняли широкие поля черной испанской шляпы (такую же носил Хендрикс). Шелковистые светло-рыжие локоны спадали на улыбчивое лицо с высокими скулами.

Я полюбила бы Брюса за одно только сходство с Джонсом, но он и человек был милейший, щедрая душа. Брюс слегка флиртовал с Робертом, но между ними ничего не было. Им руководило всего лишь врожденное дружелюбие.

Брюс зашел в гости, но в нашем номере было негде присесть, и он пригласил нас к себе. Он устроил себе просторную мастерскую, заваленную шкурами, кожами змей, каракулем, лоскутами красной кожи. На длинных столах были разложены бумажные выкройки, на стенах висели готовые вещи. У него была собственная маленькая фабрика. Брюс делал черные кожаные куртки с серебристой бахромой. Сшиты они были прекрасно. Попали на страницы “Вог”.

Брюс взял Роберта под свое крыло, помог ему обрести долгожданное признание. Их роднила смекалка, они вдохновлялись идеями друг друга. Роберту было интересно объединить искусство с высокой модой, и Брюс советовал ему, как пробиться в мир моды. Он предложил ему угол в своей мастерской. Роберт был признателен Брюсу, но его не устраивала работа в чужом помещении.

Пожалуй, из всех наших знакомых по “Челси” самую большую роль сыграла художница Сэнди Дейли. В некотором роде отшельница, но очень радушная. Она жила рядом с нами в 1019-м, в комнате, где все было белым, даже пол. У порога полагалось снимать обувь. Над нашими головами висели или порхали наполненные гелием серебристые подушки – сувениры с ранней “Фабрики”. Таких комнат я никогда еще не видывала. Мы сидели босые на белом полу, пили кофе и смотрели альбомы фотохудожников. Иногда Сэнди казалась черной узницей своей белой комнаты. Она любила длинные черные платья, и мне нравилось следовать за ней по пятам – смотреть, как подол ползет по коридорам, по лестницам со ступеньки на ступеньку.

Сэнди много работала в Англии – в Лондоне Мэри Куант, пластиковых дождевиков и Сида Барретта. У нее были длинные ногти, и я дивилась, каким ловким движением она приподнимает звукосниматель с пластинки, умудряясь не испортить маникюр. Сэнди фотографировала в простой и изящной манере, не расставалась со своим “Полароидом”. Этот фотоаппарат она потом одолжила Роберту – первый “Полароид” в его карьере. Ранние фотографии Роберта Сэнди анализировала, как верный друг и авторитетный критик. Сэнди поддерживала нас обоих и спокойно сносила, не осуждая, все метаморфозы Роберта – как художника и человека.

Интерьер в номере Сэнди был не совсем в моем вкусе – скорее во вкусе Роберта, но там привольно дышалось после нашей захламленной каморки. Если мне требовалось принять душ или просто хотелось помечтать там, где светло и просторно, двери Сэнди всегда были передо мной открыты. Часто я устраивалась на полу рядом со своей любимой вещицей: большой серебряной чашей, похожей на блестящий колесный колпак. Посреди чаши плавал цветок гардении. Я слушала на проигрывателе “Beggars Banquet”[53], снова и снова, и аромат гардении разливался по пустынной комнате.

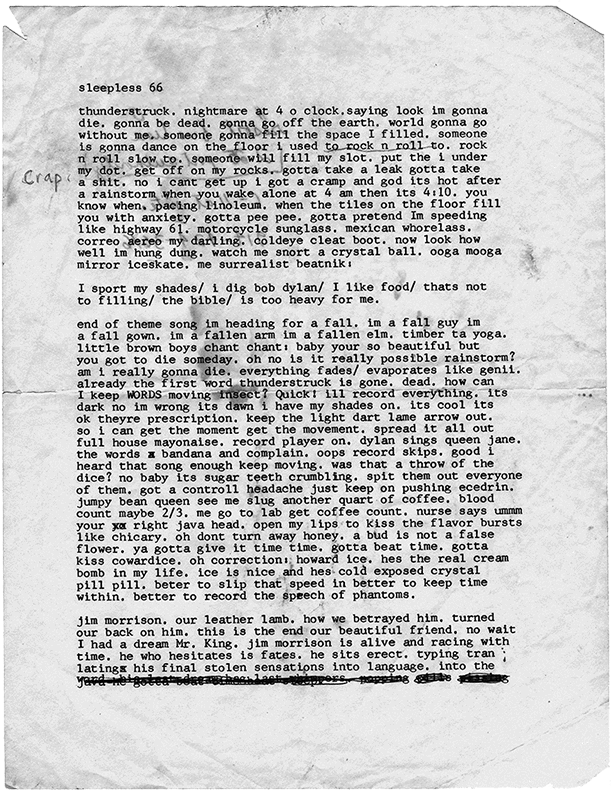

Подружилась я и с музыкантом Мэтью Рейчем. Его жилище было сугубо функциональным: все личное имущество Мэтью составляли акустическая гитара и тетрадка в черно-белой обложке. В тетрадку он с нечеловеческой скоростью заносил тексты песен и обрывочные мысли. Мэтью был невысокий и жилистый; с первого взгляда было ясно, что он помешан на Дилане. Прическа, одежда, манеры – Мэтью все взял из “Bringing It All Back Home”. Он женился на актрисе Женевьев Вейт – кажется, после молниеносного романа. Женевьев быстро смекнула, что Мэтью, конечно, неглуп при всем своем сумасбродстве, но до Дилана ему далеко. В итоге она сбежала с “Папой Джоном” из Mamas & Papas, а Мэтью остался бродить по коридорам отеля в элегантной рубашке с воротником на петельках и высоко завернутых брюках.

Мэтью был совершенно уникальная личность, хотя и строил из себя двойника Боба Дилана. Мы с Робертом его любили, но Роберт долго в его обществе не выдерживал. Мэтью оказался первым музыкантом, с которым я познакомилась в Нью-Йорке. Его одержимость Диланом была мне близка и понятна. Когда же Мэтью складывал свои песни, я понимала, что в песни можно превратить и мои стихи.

Я так и не выяснила, отчего он говорил скороговоркой – то ли сидел на амфетаминах, то ли его мозг от природы работал с амфетаминовой быстротой. Своими идеями Мэтью часто заводил меня в тупик или заставлял кружить по бесконечным лабиринтам непостижимых логических цепочек. Я чувствовала себя Алисой в гостях у Безумного Шляпника – отгадывала загадки без разгадок и несолоно хлебавши возвращалась вспять по шахматным клеткам, назад в мою собственную вселенную – тоже причудливую, но по-своему логичную.

Чтобы отработать аванс в “Скрибнерз”, мне приходилось трудиться сверхурочно. Затем меня повысили в должности, и теперь приходилось являться на работу еще раньше: в шесть я вставала, шла на Шестую авеню, садилась на поезд “Эф” до Рокфеллер-центра. Билет на метро стоил двадцать центов. В семь я начинала готовиться к рабочему дню, деля обязанности со старшим кассиром: открывала сейф, выдавала деньги для касс. Зарплату мне повысили, но я предпочла бы другие обязанности – заведовать собственным отделом магазина, заказывать книги. В семь вечера я заканчивала работу и обычно возвращалась домой пешком.

Роберт встречал меня радостно, торопился показать сделанное за день. Как-то, почитав мой дневник, он придумал тотем для Брайана Джонса. Тотем был в форме стрелы с кроличьей шерстью в честь Белого Кролика, строчкой из “Винни-Пуха” и медальоном с портретом Брайана. Мы вместе доделали тотем и повесили над нашей кроватью.

– Патти, никто не видит мир так, как видим его мы, – снова сказал Роберт.

Когда он говорил такие вещи, все вокруг наполнялось волшебством, чудилось, что, кроме нас двоих, никого на свете нет.

Врачи наконец-то разрешили Роберту удалить ретинированный зуб мудрости. После операции он несколько дней чувствовал себя неважно, но зато камень с души свалился. Здоровье у Роберта было отменное, но иммунитет подкачал, так что я ходила за ним с бутылкой теплой соленой воды и заставляла промывать десны. Он полоскал рот, но притворно сердился:

– Ах ты, Бен Кейси[54] несчастный! Кейси-русалка, морской водой лечишь.

Гарри, который часто за нами увязывался, одобрил мой метод лечения. Возвестил, что в алхимических экспериментах соль играет первостепенную роль, и тут же заподозрил, что я преследую какие-то оккультные цели.

– Точно, – сказала я, – хочу превратить его коронки в золотые.

Смех. Без смеха не выжить. Сколько же мы смеялись.

* * *

И все же в воздухе ощущалась какая-то вибрация – маховик событий раскручивался все сильнее. Началось с Луны: по недостижимому светилу поэтов теперь разгуливали люди. На божественной жемчужине – следы колес. Пожалуй, это ощущался бег времени: наступило последнее лето десятилетия. Иногда мне так хотелось вскинуть руки и остановить… остановить что? Возможно, всего лишь процесс взросления.

На обложке журнала “Лайф” тоже красовалась Луна, но первые полосы всех газет заполонило жестокое убийство Шэрон Тейт и ее гостей. Убийства, совершенные семьей Мэнсона, никак не вязались с моими представлениями о преступлениях, почерпнутыми из фильмов жанра нуар. Зато подобные новости будоражили фантазию жильцов “Челси”. Почти все зациклились на Чарльзе Мэнсоне. Роберт первое время обсуждал подробности с Гарри и Пегги, но я затыкала себе уши. Все время думала, каково было Шэрон Тейт в последние минуты: представляла себе ее ужас, когда она поняла, что сейчас убьют ее нерожденного ребенка. Я ушла в стихи – писала от руки в оранжевой школьной тетрадке. Брайан Джонс лицом вниз в бассейне – ничего более трагичного я бы не вынесла.

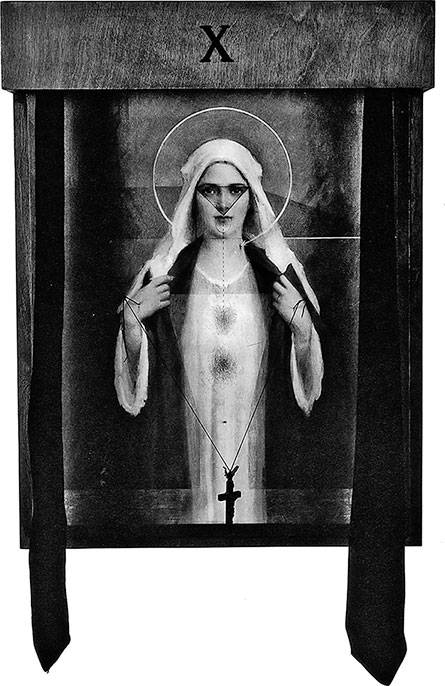

А Роберта занимало поведение людей: что заставляет вроде бы вменяемого человека сеять разрушение в мире? Он следил за новостями о Мэнсоне, но когда тот стал выкидывать какие-то странные фортели, утратил интерес. Мэтью показал Роберту фотографию Мэнсона из газеты – с вырезанной на лбу буквой “икс”. Этот знак Роберт позаимствовал для своих рисунков.

– Икс мне интересен, а Мэнсон – ничуть, – сказал он Мэтью. – Мэнсон сумасшедший. Сумасшествием я не интересуюсь.

Через неделю-две я, пританцовывая на ходу, зашла в “Эль-Кихоте” – искала Гарри и Пегги. Бар-ресторан “Эль-Кихоте” находился по соседству с отелем: из вестибюля туда вела специальная дверь, и нам казалось, что бар принадлежит нам – собственно, десятки лет он вправду был нашим. Дилан Томас, Терри Саутерн[55], Юджин О’Нил, Томас Вулф – все они выпили в “Эль-Кихоте” больше, чем следовало бы.

Я была в своем наряде из фильма “Восточнее рая”: соломенная шляпка и длинное платье из вискозы, темно-синее в белый горошек. За столиком слева заседала со своими музыкантами Дженис Джоплин. Справа, в дальнем углу, сидели Грейс Слик и весь состав Jefferson Airplane, а также ребята из Country Joe and the Fish. За крайним столиком, лицом к двери, – Джими Хендрикс с какой-то блондинкой. Хендрикс сидел за столом в шляпе, ел, низко опустив голову. Куда ни глянь – музыканты, столы ломятся от гор креветок с зеленым соусом, паэльи, кувшинов с сангрией и бутылок текилы. Я изумленно застыла, но не почувствовала себя чужой. “Челси” был моим домом, а “Эль-Кихоте” – моим баром. Никаких телохранителей, совершенно не чувствовалось, что тут собралась элита. Музыканты приехали на Вудсток, но я так погрузилась в свойственную “Челси” атмосферу амнезии, что даже не слыхала о фестивале, не знала, что он значил для всех остальных.

Грейс Слик встала и направилась к выходу. Разминулась со мной. На ней было расписное платье в пол, глаза у нее оказались темно-лиловые, точно у Лиз Тейлор.

– Привет, – сказала я, подметив, что я выше ростом.

– Привет-привет, – откликнулась она.

Вернувшись к себе наверх, я ощутила необъяснимое чувство родства с этими людьми, какое-то предчувствие – но не знала, как его истолковать. Я не могла и помыслить, что однажды пойду по их стопам. Тогда я все еще была угловатой двадцатидвухлетней продавщицей из книжного магазина и тщетно билась над несколькими неоконченными стихотворениями. Но в ту ночь мне не спалось от радостного волнения: казалось, надо мной кружатся бескрайние возможности. Совсем как в детстве, я смотрела на оштукатуренный потолок. И чудилось, что вибрирующие узоры у меня над головой выстраиваются в правильном порядке.

Это была мандала моей жизни.

* * *

Мистер Бард вернул залог. Отперев дверь номера, я увидела, что к стене прислонены наши папки – черная с черными завязками и красная с серыми. Развязала тесемки на обеих и внимательно рассмотрела рисунки, один за другим. Так и не смогла определить, заглядывал ли Бард вообще в папки. Но если и заглянул, то явно увидел наши работы совсем другими глазами, чем я. Каждый рисунок, каждый коллаж укреплял во мне веру в нашу одаренность. Работы были хорошие. Мы заслужили номер в “Челси”.

Роберт расстроился, что Бард не взял наши произведения в счет уплаты. Переживал, как мы будем сводить концы с концами: в тот день его звали подработать грузчиком в два места, но обе подработки отменились. Роберт лежал на кровати в белой футболке, джинсах и индейских сандалиях – совсем как в нашу первую встречу. Но на сей раз, открыв глаза, он посмотрел на меня без улыбки. Мы жили точно рыбаки – закидывали сети. Сети были добротные, но из рейса мы часто возвращались с пустыми руками. Я рассудила: нам надо действовать активнее и найти кого-то, кто согласится инвестировать в искусство Роберта. Просто Роберту нужен свой папа римский – как Микеланджело. В “Челси” бывает масса влиятельных людей. Рано или поздно мы непременно найдем Роберту мецената. “Челси” был свободным рынком: каждый жилец что-нибудь да предлагал на продажу, что-то свое превращал в товар.

Мы договорились забыть о заботах до завтрашнего утра. Взяли из своих сбережений немножко денег и прошлись пешком до Сорок второй улицы. По дороге зашли в “Плейленд” сняться в фотоавтомате: полоска из четырех кадров за четвертак. У “Бенедикта” взяли один хот-дог и порцию сока папайи на двоих, а потом смешались с толпой. Проститутки, отпущенные на берег матросы, сбежавшие из дома подростки, околпаченные мошенниками туристы, а также бедолаги, которые всем жаловались, что были похищены инопланетянами. Сорок вторая была настоящей курортной набережной, хоть и пролегала посреди мегаполиса: игорные дома, сувенирные лотки, кубинские закусочные, стрип-клубы, работающие почти круглосуточно ломбарды. За пятьдесят центов можно было сходить в кинотеатр, обитый засаленным бархатом, где показывали иностранные фильмы вперемежку с мягким порно.

Мы порылись на букинистических развалах, где торговали затрепанными бульварными романами и мужскими журналами. Роберт неустанно разыскивал материалы для коллажей, а я – трактаты безвестных авторов об НЛО и детективы с кровавыми лужами на обложках. Из груды я выудила первое издание “Джанки” Уильяма Берроуза – тот самый томик “два в одном” издательства “Эйс”, который Берроуз выпустил под псевдонимом Уильям Ли. Эту книгу я так и не перепродала – храню до сих пор. Роберту попалось несколько разрозненных листов с зарисовками арийских юношей в мотоциклетных кепи – работы Тома оф Финленд[56]. Всего пара долларов – а сколько радости для нас обоих. Домой мы вернулись, держась за руки. Потом я ненадолго отстала, чтобы посмотреть со стороны, как вышагивает Роберт. Его матросская походка всегда меня умиляла. И внезапно мне открылось: однажды я замешкаюсь, а он пойдет дальше. Но это случится в далеком будущем, а пока ничто не сможет нас разлучить.

В последние выходные лета я поехала навестить родителей. На автобус шла в приподнятом настроении – предвкушала встречу с семьей и поход по букинистическим магазинам в Мьюллика-Хилл. В нашей семье все были книгочеями, а я обычно находила у букинистов еще и что-нибудь на перепродажу в городе. На сей раз подвернулось первое издание “Доктора Мартино” Фолкнера с автографом автора.

Настроение в родительском доме, против обыкновения, было подавленное. Мой брат собирался завербоваться на военный флот, и мама, несмотря на свой горячий патриотизм, боялась, что его пошлют во Вьетнам. Моего отца глубоко потрясла бойня в Сонгми. “Бесчеловечен с человеком человек”, – повторял он цитату из Бернса. В тот день я смотрела, как отец сажает во дворе дерево – плакучую иву. Казалось, это символ его недовольства тем, куда катится страна. Позднее люди говорили, что черту под идеализмом 60-х подвело убийство, совершенное на концерте “Роллингов” в Альтамонте в декабре того года. Но для меня это убийство лишь подтвердило двойственность лета 69-го: Вудсток и культ Мэнсона, наш бал-маскарад с полной кашей в головах.

* * *

Мы с Робертом встали рано. Специально копили деньги, чтобы в этот день отпраздновать вторую годовщину знакомства. Наряды я приготовила с вечера – постирала все вещи в раковине, а Роберт их отжал (у него руки были сильнее) и развесил сушиться на чугунной спинке кровати. Ради праздника он разрушил собственную инсталляцию, которая представляла собой пару черных футболок, растянутых на продолговатом подрамнике. Снял одну футболку с подрамника, надел на себя. Я продала книгу Фолкнера и на вырученные деньги оплатила номер за неделю, а также купила Роберту шляпу “Борсалино” в “Джей-Джей хэт сентер” на Пятой авеню. Шляпа была фасона “федора” – с мягкими полями. Я смотрела, как Роберт причесывается и по-всякому примеряет шляпу перед зеркалом. Он явно обрадовался. Дурачился, горделиво расхаживая по комнате, коронованный шляпой имени нашей годовщины.

Роберт положил в белый мешок книгу, которую я тогда читала, мой свитер, свои сигареты и бутылку крем-соды. Он не стеснялся ходить с мешком – наоборот, считал, что так больше похож на матроса. Мы сели на поезд линии “Эф” и доехали до конечной.

Мне всегда нравилась дорога до Кони-Айленда. Подумать только, к океану везет обычный поезд метро – волшебство! Я погрузилась в чтение биографии Неистового Коня[57], а затем вдруг вернулась в день сегодняшний и взглянула на Роберта. Он был точно персонаж “Брайтонского леденца”[58] – шляпа 40-х годов, черная сетчатая футболка, мексиканские крестьянские сандалии.

Поезд подъехал к перрону. Я с детским нетерпением вскочила, сунула книгу в мешок. Роберт взял меня за руку.

Я не знала ничего чудеснее, чем Кони-Айленд, чумазый и невинный. Местечко нам под стать: ветхие пассажи, облупленные вывески из былых времен, сахарная вата, куклы-пупсики “Кьюпи” в боа и цилиндрах с блестками. Мы прошлись по балаганам: тогда они находились при последнем издыхании. Шик балаганов поистерся, но они упрямо зазывали посмотреть невиданных уродов: мальчика с ослиной головой, человека-аллигатора и девушку о трех ногах. Роберта завораживал мир цирковых уродов, хотя в последнее время он предпочитал изображать молодых парней в кожаных штанах.

Мы прогулялись по променаду и сфотографировались у старика с древней фотокамерой, снимавшей на фотопластинки. Старик обещал, что карточки будут готовы через час. Мы пошли на дальний конец почти бесконечного пирса, в дощатое кафе, где подавали горячий шоколад и кофе. Стена за спиной кассира была оклеена изображениями Христа, президента Кеннеди и астронавтов. Это было одно из моих самых любимых мест, я часто мечтала устроиться туда работать и поселиться в каком-нибудь из старых доходных домов напротив ресторана “Нэйтанз”.

На всем протяжении пирса маленькие мальчики с дедушками ловили крабов. Клали наживку – сырую курятину – в маленькую клетку, опускали клетку на веревке в воду. В 80-х этот пирс был разрушен сильным штормом, но “Нэйтанз” – любимый ресторан Роберта – уцелел. Обычно у нас хватало денег только на один хот-дог и одну порцию кока-колы. Роберт съедал почти всю сосиску, а я – почти всю капусту. Но в тот день у нас хватило денег на две порции всего, чего мы пожелали. Мы пошли поздороваться с океаном, и я спела Роберту “Coney Island Baby” – песню The Excellents. Роберт написал на песке наши имена.

В тот день мы никем не притворялись и не знали никаких забот. Нам повезло, что этот момент запечатлен на фото. Это наш первый настоящий портрет в Нью-Йорке. Мы такие, какими были на самом деле. Всего несколько недель назад мы были на самом дне, но теперь наша синяя звезда, как выражался Роберт, поднималась к зениту. Поезд “Эф” повез нас в долгий обратный путь. Мы вернулись в свою каморку и разобрали постель, радуясь, что мы вместе.

Мы с Гарри и Робертом сидели в “Эль-Кихоте” – ели креветок с зеленым соусом и рассуждали о слове “магия”. Роберт часто употреблял это слово, говоря о наших отношениях, удачном стихотворении или рисунке, а позднее – при отборе фотографий или контрольных отпечатков.

– Вот в этом есть магия, – говорил он.

Гарри, подыгрывая увлечению Роберта Алистейром Кроули, стал уверять, что этот черный маг ему отец родной.

– Сможешь вызвать своего папу, если мы начертим на столе пентаграмму? – спросила я. Тут к нам присоединилась Пегги и вернула всех с небес на землю:

– Ну что, волшебники-недоучки, кто наколдует презренный металл на оплату обеда?

Чем занималась Пегги? Толком не знаю. Знаю лишь, что она работала в МоМА. Мы часто шутили, что во всем отеле только я и Пегги трудоустроены официально. Пегги – темноглазая, загорелая, с волосами, собранными в тугой “конский хвост”, – была добра и жизнерадостна и, казалось, всех на свете знала. Ее легко было представить в роли второго плана в каком-нибудь фильме про битников. Между бровей у Пегги была родинка, которую Аллен Гинзберг прозвал ее третьим глазом. Мы были занятной компанией. Все разом галдели, любя препирались, затевали словесный спарринг – это была настоящая какофония дружеского спора.

Мы с Робертом ссорились нечасто. Он редко повышал голос, но если уж сердился, это было заметно по глазам, по лбу. Иногда Роберт сердито выставлял челюсть. Улаживать свои конфликты мы ходили в “нехорошую пончиковую” на углу Восьмой авеню и Двадцать третьей улицы. Это было вылитое кафе с картин Эдварда Хоппера – точнее, было бы, если бы он решил нарисовать заведение сети “Данкин донатс”. Кофе был из пережаренных зерен, пончики – черствые, зато тут можно было сидеть до утра. В пончиковой мы не страдали от тесноты – не то что в номере. Нас никто не тревожил. В любой час дня и ночи там толкалась чрезвычайно пестрая публика: наркоманы под кайфом, “ночная смена” проституток, люди, поменявшие страну или пол. В этом мирке легко было оставаться незамеченным – разве что скользнут по тебе взглядом и отвернутся.

Роберт всегда брал пончик с желе, обсыпанный сахарной пудрой, а я – французский круллер. Круллеры почему-то были на пять центов дороже обычных пончиков. Всякий раз, когда я делала заказ, Роберт говорил:

– Патти! На самом деле ты эти круллеры вовсе не любишь. Просто выпендриваешься. Берешь их только потому, что они французские.

Роберт прозвал их “круллеры поэтов”.

Этимологию слова “круллер” нам растолковал Гарри. Оказалось, они родом не из Франции, а из Голландии. Эти легкие воздушные крученые кольца из заварного теста едят в Жирный вторник – накануне Пепельной среды, начала Великого поста. В тесто для крулллеров кладут яйца, сливочное масло, сахар – все, что в пост запрещено. Я провозгласила круллеры святыми пончиками:

– Посередине дырка, чтобы на нимб было похоже.

Гарри всерьез призадумался над моей версией, а затем отчитал меня с притворным раздражением:

– Нет, “круллер” на голландском значит другое. Не “нимб”.

В общем, до сих пор не знаю, много ли в круллерах святости, но с Францией они у меня больше не ассоциировались.

Однажды Гарри и Пегги позвали нас в гости к композитору Джорджу Клейнсингеру[59], который занимал в “Челси” номер из нескольких комнат. Я обычно чуралась походов в гости, особенно к взрослым. Но Гарри соблазнил меня вестью, что Джордж написал музыку к “Арчи и Мехитабель” – серии комиксов о дружбе таракана с уличной кошкой[60]. Комнаты Клейнсингера были скорее тропическими джунглями, чем гостиничным номером: самый подходящий антураж для Анны Каван. Главным сокровищем считалась коллекция экзотических змей, в том числе двенадцатифутовый питон. Роберт зачарованно уставился на змей, но я сильно перетрусила.

Пока все по очереди гладили питона, я невозбранно рылась в музыкальных произведениях Джорджа: ноты были свалены там и сям среди папоротников, пальм и клеток с соловьями. Я возликовала, обнаружив на каталожном шкафу стопку оригинальной партитуры “Аллеи Шинбон” – мюзикла об Арчи и Мехитабель. Но главным открытием для меня стало наглядное подтверждение того, что этот скромный и добродушный джентльмен-змеевод сочинил музыку “Тубы Тубби”. Он сам сказал мне об этом, и я чуть не прослезилась, когда он показал мне оригинальные ноты любимой музыки моего детства.

Отель “Челси” был точно кукольный домик из “Сумеречной зоны”[61]: каждый из ста номеров – отдельная маленькая вселенная. Я бродила по коридорам, высматривая духов отеля – и живых, и мертвых. Немножко озорничала: толкнув приоткрытую дверь, увидела в щелочку рояль Вирджила Томсона[62], или слонялась у двери с табличкой “Артур К. Кларк”, надеясь его подстеречь. Иногда мне встречались немецкий ученый Герт Шифф, не расстававшийся с книгами о Пикассо, или Вива[63], всегда благоухавшая одеколоном “О соваж”. У всех можно было научиться чему-то важному, но никто, похоже, не купался в роскоши. Казалось, даже успешные люди живут как эксцентричные бродяги – на большее средств не хватает.

Я обожала “Челси”, его поблекшую элегантность, его бережно хранимую историю. По слухам, где-то в недрах подвала, который часто заливало, таились чемоданы Оскара Уайльда. Это в “Челси” провел последние часы жизни Дилан Томас, погрузившись в пучины поэзии и алкоголя. Томас Вулф корпел над толстенной рукописью, из которой получился роман “Домой возврата нет”. На нашем этаже Боб Дилан сочинил “Sad-Eyed Lady of the Lowlands”. А еще рассказывали, что Эди Седжвик как-то под кайфом устроила в своем номере пожар – взялась при свете свечки наклеивать себе густые накладные ресницы.

Сколько же людей творило, беседовало и бесновалось в этих комнатах викторианского кукольного домика! Сколько юбок прошуршало по истертому мрамору лестниц! Сколько скитальческих душ заключало здесь союз, оставляло свой след и гибло! Я задувала свечи в руках их призраков, молча переходя с этажа на этаж, мечтая вступить в телепатическую связь с предыдущим поколением гусениц-что-курили-кальян.

Гарри уставился на меня с притворной укоризной. Я расхохоталась.

– Чего смеешься?

– Щекотно.

– Ты что же, чувствуешь щекотку?

– Да, самая настоящая щекотка.

– Феноменально!

Иногда к игре присоединялся Роберт. Гарри затевал с ним игру в гляделки и пытался взять верх, роняя замечания типа: “У тебя немыслимо зеленые глаза!” Партия затягивалась на несколько минут, но стоицизм Роберта всегда побеждал. Гарри никогда не признавал, что Роберт выиграл. Просто отворачивался и возвращался к прерванному разговору, словно и не играл. Роберт многозначительно улыбался, не скрывая удовлетворения.

Гарри увлекся Робертом, но в итоге с ним сдружилась я. Часто я заходила к Гарри одна. По комнате была разложена его огромная коллекция юбок с изящной лоскутной аппликацией – национальная одежда индейцев-семинолов. Этими юбками он очень дорожил и, по-видимому, радовался, когда я их примеряла. А вот к украинским пасхальным яйцам, раскрашенным от руки, он не разрешал мне прикасаться. С этими яйцами он нянчился, точно с малюсенькими младенцами. Яйца, как и юбки, были расцвечены замысловатыми узорами. Как бы то ни было, Гарри позволял мне забавляться своим собранием магических жезлов, которые хранил завернутыми в газеты. Это были шаманские жезлы с тончайшей резьбой, почти все – дюймов восемнадцать длиной. Но мне больше всего нравился самый маленький, не больше дирижерской палочки, покрытый патиной, точно старинные четки, отшлифованные неустанными молитвами.

Мы с Гарри гнали пургу об алхимии и Чарли Пэттоне[64] разом. Гарри мало-помалу монтировал из многочасового отснятого материала свою таинственную экранизацию “Возвышения и падения города Махагонни” Брехта. Что собой представляет этот фильм, никто из нас толком не знал, но каждого из нас Гарри рано или поздно приглашал принять участие в этой неспешной работе. Гарри ставил мне записи ритуалов племени киова с использованием пейота и народные песни Западной Вирджинии. В голосах вирджинских певцов я почувствовала что-то родное. Вдохновилась, сочинила песню, спела ее Гарри. Но моя песня рассеялась в затхлом воздухе его комнаты, заваленной всякой всячиной.

Что мы только не обсуждали – от мифов о Древе Жизни до функций гипофиза. Мои знания были по большей части интуитивными. Воображение у меня было богатое, и я всегда охотно играла в нашу любимую игру: Гарри, точно экзаменатор, задавал вопросы, а в ответе следовало выказать познания и сплести байку на фактической основе.

– Что ты ешь?

– Горох.

– А зачем ты его ешь?

– Хочу уесть Пифагора.

– Под звездами?

– Вне круга.

Начинали мы с простых вопросов и продолжали игру, пока не добивались красивой концовки, ударной фразы, как в лимерике. Обычно у нас это получалось, если только я не спотыкалась, выбрав неточную аллюзию. Гарри не сбивался никогда: казалось, он во всем на свете хоть немного да разбирается. Фактами умел манипулировать, как никто.

А еще Гарри виртуозно плел веревочные узоры[65]. Когда у него было хорошее настроение, он доставал из кармана веревочное колечко длиной несколько футов и сплетал звезду, индейскую богиню или “колыбельку для кошки” (в варианте для одной пары рук). Мы все сидели у его ног в вестибюле и с детским упоением смотрели, как его ловкие пальцы, перекручивая и завязывая узлами кольцо, плетут четкие силуэты. Гарри исписывал сотни страниц научными описаниями веревочных фигур и их символического смысла. И делился с нами этой ценной информацией, которая, увы, не удерживалась в нашей памяти: ведь мы, словно загипнотизированные, глазели, как чародействуют его пальцы.

Однажды я сидела в вестибюле и читала “Золотую ветвь”. Подошел Гарри и заявил: “А, у тебя первое издание, двухтомник! И совсем затрепанный!” И стал настойчиво зазывать меня в магазин Сэмюэля Вайзера – посмотреть хоть одним глазком на сильно дополненное третье издание, предпочитаемое знатоками. У Вайзера был самый широкий в городе ассортимент эзотерической литературы. Я согласилась пойти, если они с Робертом не обкурятся. Собственно, нас троих вместе было опасно выпускать из отеля, даже в здравом уме и трезвой памяти. А наша троица в лавочке оккультных книг – это точно чересчур…

Гарри был близко знаком с братьями Вайзерами, и мне выдали ключ от застекленного шкафа, чтобы я ознакомилась со знаменитым изданием “Золотой ветви” 1955 года: тринадцать тяжелых томов в зеленых обложках с многозначительными заглавиями: “Дух кукурузы”, “Козел отпущения”… Гарри и Вайзер скрылись где-то в подсобных помещениях – скорее всего, сели расшифровывать какой-нибудь рукописный мистический трактат. Роберт раскрыл “Дневник наркомана – злого духа”.

Казалось, мы зависли в магазине на много часов. Гарри долго не появлялся. Потом мы увидели, что он застыл, словно бы в трансе, посреди главного зала. Сколько мы ни наблюдали за ним, он даже не шевелился. Наконец озадаченный Роберт подошел к нему и спросил:

– Что ты делаешь?

Гарри вытаращился на него. Глаза у него были словно у заколдованного козла.

– Читаю.

В “Челси” мы перезнакомились с уймой занятных людей, но когда, прикрыв глаза, я вызываю из памяти их лица, прежде всего почему-то является Гарри. Может, потому, что он первый нам повстречался, когда мы переступили порог отеля. Но скорее всего, причина другая: времена были волшебные, а Гарри верил в волшебство.

* * *

Больше всего Роберт мечтал попасть в круг Энди Уорхола. Подчеркну: он категорично не хотел сделаться протеже Уорхола, сниматься в его фильмах. Роберт часто повторял: “Я знаю секрет фокусов Энди”. Надеялся: стоит им разговориться, и Энди опознает в нем равного. Я не сомневалась, что Роберт заслуживает аудиенции у Энди, но не верила в возможность серьезного разговора между ними: Энди ловко, как угорь, ускользал от бесед по существу.

Мечта Роберта привела нас в “Бермудский треугольник” Нью-Йорка: район “Брауниз”, “Канзас-Сити Макса” и “Фабрики”. Все эти точки находились в двух шагах одна от другой. К тому времени “Фабрика” уже переехала с Сорок седьмой улицы в дом 33 на Юнион-сквер. Уорхоловская тусовка ходила на ланч в “Брауниз” – ресторан здорового питания по соседству с “Фабрикой”, а на ночь закатывалась к “Максу”.

В первый раз мы отправились к “Максу” в сопровождении Сэнди Дейли: побоялись идти одни. Местных правил игры мы не знали, а Сэнди выполняла роль бесстрастного опытного гида. У “Макса” существовала жесткая социальная иерархия: прямо как в школе, вот только высшей кастой считались не здоровяки футболисты или красотки болельщицы. Местная “королева выпускного бала” родилась мужчиной (зато ходила в женском платье и по женственности могла дать сто очков вперед едва ли не любой даме).

“Канзас-Сити Макса” находился на углу Восемнадцатой улицы и Южной Парк-авеню. Теоретически это был ресторан, хотя почти никто из нас по бедности не мог заказывать там съестное. Хозяин, Микки Раскин, слыл покровителем творческих людей: в “час коктейлей” посетители, у которых хватало денег на одну порцию напитка, могли пройти к бесплатному шведскому столу. Поговаривали: если бы не этот шведский стол, в меню которого входили, например, “крылышки Баффало”, сотни нищих художников и трансвеститов умерли бы с голоду. Я за шведским столом у “Макса” никогда не бывала, поскольку днем работала. И Роберт не бывал – гордость не позволяла, да и не пил он спиртного.

Над входом висел громадный черно-белый тент, над окнами – вывески: “Вы входите в “Канзас-Сити Макса”. Обстановка была аскетичная, без претензий на роскошь, единственным украшением служили большие абстрактные полотна – подарки художников, задолжавших заведению астрономические суммы за выпивку. Стены были белые, все остальное – диваны, скатерти, салфетки – красного цвета. Даже коронное блюдо – турецкий горох – подавали в красных мисочках. Главным соблазном было мясо морских и земных тварей: омары и стейки. Роберт стремился попасть в озаренный красными светильниками зал избранных, упорно пробивался к легендарному круглому столу, где все еще витала нежно-розовая аура отсутствующего “серебряного короля”.

Впервые переступив порог “Макса”, мы дальше первого зала не углубились. Уселись за столик, взяли на всех один салат, съели турецкий горох – совершенно несъедобный. Роберт и Сэнди заказали кока-колу, я – чашку кофе. Вокруг все было мертво, как в пустыне. Сэнди помнила времена, когда “Макс” был средоточием светской жизни во вселенной “подземных”[66]: когда за круглым столом, сохраняя безразличный вид, царил Энди Уорхол, сопровождаемый королевой в горностаях – харизматичной Эди Седжвик. Фрейлины были одна красивее другой, а в роли странствующих рыцарей выступали Ундина[67], Дональд Лайонс[68], Раушенберг, Дали, Билли Нейм[69], Лихтенштейн, Джерард Маланга[70] и Джон Чемберлен[71]. В недавнем прошлом за круглым столом сиживали другие короли и королевы – Боб Дилан, Боб Ньювирт[72], Нико, Тим Бакли, Дженис Джоплин, Вива, группа The Velvet Underground. Все сливки антивысшего общества, кого ни назови. Но по их общей кровеносной системе текли амфетамины: разгоняли их жизнь до бешеной скорости и губили на лету. “Колеса” раздували в королях и рыцарях паранойю, постепенно отнимали у них врожденные таланты, внушали сомнения в себе, иссушали красоту.

Ни Энди Уорхол, ни его придворные вельможи больше не появлялись у “Макса”. Энди после выстрела Валери Соланас вообще мало бывал в обществе, но, вероятно, была и другая причина: он просто, по своему обыкновению, заскучал. И все же осенью 1969-го “Макс” оставался культовым рестораном. В дальнем зале собирались те, кто мечтал получить ключик ко второму “серебряному королевству” Энди – новой “Фабрике”, которая, по распространенному мнению, принадлежала скорее коммерции, чем искусству.

Наш дебют у “Макса” прошел тихо. Домой мы вернулись на такси – расщедрились ради Сэнди: шел дождь, нам не хотелось, чтобы подол ее длинного черного платья волочился по грязи.

Первое время мы так и ходили к “Максу” втроем. Сэнди относилась к этим вылазкам абсолютно спокойно и служила буфером между Робертом и мной: мне в этом заведении совсем не нравилось, я злилась и шипела. Но мало-помалу я взяла себя в руки и смирилась с посиделками у “Макса” как с рутинной обязанностью, выполняемой ради Роберта. В восьмом часу вечера я возвращалась с работы, мы с Робертом шли в закусочную и ужинали горячими сырными бутербродами. Рассказывали друг другу, как прошел день, показывали новые творения. А потом долго судили и рядили, в чем пойти к “Максу”.

Гардероб Сэнди не отличался разнообразием, но она тщательно продумывала свои наряды. У нее было несколько одинаковых черных платьев от Осси Кларка, короля Кингз-роуд. Они походили на черные футболки с круглым вырезом – только изящные, с длинными рукавами и подолом в пол. Эти слегка приталенные платья незамысловатого покроя абсолютно соответствовали индивидуальности Сэнди: я мечтала, что разбогатею и накуплю ей целый шкаф таких платьев.

Я же придумывала себе наряды а-ля статистка из французского кино “новой волны”. Составила несколько ансамблей: например, полосатая блузка с широким воротом “Кармен” и красный шарф, точно у Ива Монтана в “Плате за страх”, или зеленые легинсы с красными балетками, как у битниц с левого берега Сены, или аналог костюма Одри Хепберн в “Забавной мордашке”: длинный черный свитер, черные легинсы, белые носки и черные балетки “Капезио”. Каков бы ни был сценарий, на сборы я тратила минут десять, не больше.

Роберт выбирал одежду так, словно превращал себя в живое произведение искусства. Забивал небольшой косяк, выкуривал и анализировал свой скудный гардероб, одновременно рассматривая аксессуары. Марихуану он приберегал для выходов в свет: она успокаивала его нервы, зато подавляла чувство времени. Было очень смешно, но утомительно дожидаться, пока Роберт решит, сколько именно ключей подвесить на пояс.

Сэнди и Роберта роднило внимание к деталям. Идеальный аксессуар они разыскивали с пылом кладоискателей-эстетов, вдохновлялись творчеством Марселя Дюшана, фотографиями Сесиля Битона, Надара или Хельмута Ньютона. Иногда Сэнди в аналитических целях несколько раз щелкала “Полароидом”, и немедленно начинался диспут “Можно ли считать полароидные снимки искусством?”. Наконец, наступал час шекспировского вопроса: надеть Роберту три ожерелья или не надеть? В итоге оказывалось, что одно ожерелье – это слишком неброско, а два создают ложное впечатление. И вновь разгорался спор: три ожерелья или ни одного? Сэнди понимала, что Роберт решает эстетическое уравнение. Да и я тоже понимала, но для меня главным вопросом было – идти к “Максу” или не идти; когда начинались замысловатые обсуждения всяких тонкостей, я отвлекалась – просто теряла нить, точно обкуренный подросток.

* * *

В вечер Хеллоуина, когда дети в пестрых бумажных костюмах, предвкушая удовольствие, перебегали Двадцать третью улицу, я вышла из нашей каморки, одетая в темно-синее платье из “Восточнее рая”, зашагала по белым клеточкам шахматного пола, сбежала вприпрыжку по нескольким маршам лестницы и остановилась у двери нашего нового номера. Бард сдержал обещание – ласково кивнув, положил мне на ладонь ключ от 204-го. Прямо за стеной написал свои последние строки Дилан Томас.

В День Всех Святых мы с Робертом собрали наши скудные пожитки, отнесли в лифт и вышли на третьем. Наш новый номер находился в задней части отеля. Туалет размещался на этаже и давно не ремонтировался. Но в самом номере было очень мило, за окнами виднелись старые кирпичные дома и высокие деревья, растерявшие почти все листья. Двуспальная кровать, раковина с зеркалом, встроенный шкаф без дверцы. Переезд окрылил нас.

Роберт выстроил в ряд под раковиной свои баллончики с краской, а я, порывшись в своей коллекции тканей, завесила шкаф отрезом марокканского шелка. В номере был большой деревянный письменный стол – Роберту для работы. Хорошо, что номер на третьем: я мигом взбегала домой по лестнице вместо того, чтобы ехать на ненавистном лифте. Теперь мне казалось, что холл отеля, где я чувствовала себя как рыба в воде, – продолжение нашей комнаты. Если Роберта не было дома, я усаживалась в холле и преспокойно писала стихи, с удовольствием вслушиваясь в шум вокруг. По холлу сновали другие жильцы, часто говорили мне мимоходом что-нибудь поощрительное. После переезда Роберт почти всю ночь просидел за большим столом, работая над первыми страницами новой книги-раскладушки. Он использовал три мои фотографии из фотоавтомата – я на них в кепке а-ля Маяковский – и окружил марлевыми бабочками и ангелами. Увидев это, я вся разомлела от счастья: как приятно, что мой образ пригодился Роберту для творчества. Я думала, что только благодаря Роберту войду в историю.

Мне наш новый номер подходил больше, чем Роберту. Он отвечал всем моим потребностям, но даже в этом номере мы не могли работать одновременно – тесновато. Поскольку Роберт занял стол, я прикрепила к своей части стены лист атласной бумаги “Арш” и взялась рисовать наш двойной портрет на Кони-Айленде.

Роберт делал эскизы инсталляций, которые не мог воплотить в жизнь, и я чувствовала его досаду. Он переключился на изготовление ожерелий. Его поощрял Брюс Рудоу, считавший, что ожерелья имеют коммерческий потенциал. Роберту всегда нравилось делать ожерелья – сначала для матери, потом для себя. В Бруклине мы с Робертом делали друг дружке особые, все более замысловатые амулеты. В 1017-м номере верхний ящик нашего комода был доверху набит лентами, веревочками, крохотными черепами слоновой кости, бусинами из серебра и цветного стекла, купленными задешево на блошиных рынках и в мексиканских церковных лавках.

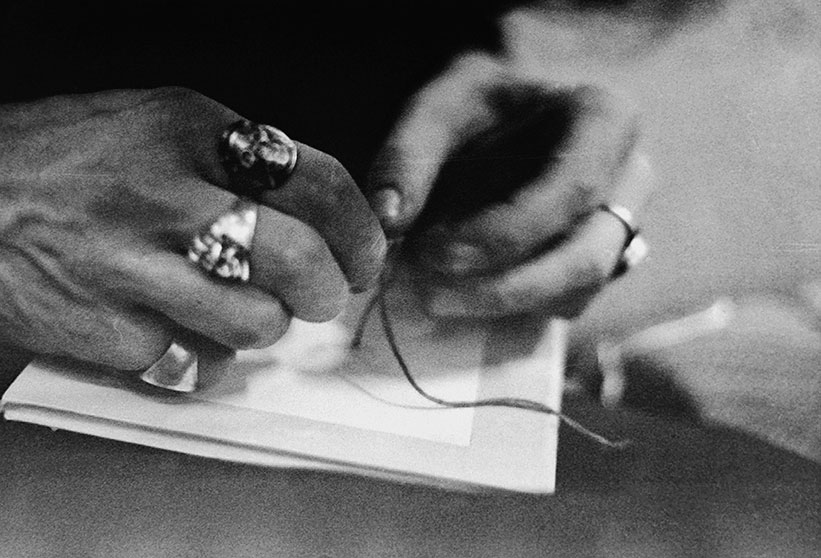

Сидя на кровати, мы низали жемчуг, бисер, на который в старые времена выменивали африканских рабов, и лакированные косточки от старых четок. У меня ожерелья получались грубоватые, у Роберта – тонкой работы. Я плела косички из кожи, а он добавлял бусины, перья, узлы и кроличьи лапки. Правда, на кровати работать было неудобно: бусинки терялись в складках одеяла или закатывались между половицами.

Несколько готовых вещей Роберт развесил на стене, остальные – на вешалке с внутренней стороны двери. Брюса ожерелья восхитили, и Роберт стал экспериментировать с новыми замыслами. Подумывал использовать самоцветные бусины, оправлять кроличьи лапки в платину, отливать черепа из серебра и золота. Но пока это было невозможно, мы обходились подручными материалами. Голь на выдумки хитра, а мы были самой настоящей голью перекатной. Роберт виртуозно превращал банальное в божественное. Составные части своих творений он находил в окрестностях – в дешевой галантерее “Лэмстон” напротив отеля и магазине для рыболовов “Кэпитол фишинг” несколькими домами дальше.

В “Кэпитол” стоило покупать плащи-дождевики, бамбуковые удилища или спиннинги “Амбассадер”, но нас интересовали всяческие мелочи. Мы покупали нахлыстовые мушки, блесны с перышками и крохотные свинцовые грузила.

Лучше всего для ожерелий подходили искусственные мухи фирмы “Маски” – всех цветов радуги, пятнистые, белоснежные. Хозяин только вздыхал и вручал нам покупку в бумажном пакетике вроде тех, куда кладут дешевые леденцы. Сразу было видно, что рыбаки из нас никакие, но хозяин нас запомнил и часто продавал со скидкой сломанные блесны с цельными перьями. Однажды он предложил нам подержанную коробку для рыболовных снастей с раскладными полочками: в ней было очень удобно хранить художественные материалы.

В “Эль-Кихоте” мы всегда примечали, кто заказал омаров. Как только посетитель расплачивался и уходил, я ссыпала клешни омаров в салфетку. Дома Роберт мыл клешни, отшкуривал и красил аэрозольной краской. Я произносила молитву, благодаря омара за пожертвованные клешни, а Роберт нанизывал их на веревочку, перемежая узелками и медными бусинами. Я делала браслеты: сплетала кожаные обувные шнурки и дополняла мелкими бусинами. Всю нашу продукцию Роберт преспокойно навешивал на себя: надеялся найти покупателей. Во всяком случае, смотрели на него с любопытством.

Сами мы любили обедать в кафе-автомате, хотя там омаров не подавали. В автоматах обслуживали быстро, а блюда, несмотря на дешевизну, были по-домашнему вкусные. Роберт, Гарри и я часто ходили туда втроем, причем у ребят сборы в дорогу часто длились намного дольше, чем сам обед.

Обычно получалось так. Иду звать Гарри. Он куда-то задевал ключи. Шарю по полу, нахожу ключи под каким-нибудь эзотерическим трактатом. Гарри садится читать этот трактат и по ассоциации вспоминает, что ему нужно найти другую книгу. Пока я ищу второй трактат, Гарри забивает косяк. Приходит Роберт, и они с Гарри курят. Я понимаю: мне тут делать нечего – по обкурке у них уйдет целый час на любое минутное дело. Потом Роберт решает надеть джинсовый жилет, который сделал, отрезав рукава от своей куртки, и возвращается к нам. Гарри изрекает, что мое черное бархатное платье слишком мрачно выглядит, чтобы носить его днем. Пока мы спускаемся по лестнице, Роберт навстречу нам взмывает на лифте: бестолковая суета, точно в стишке про валлийца Теффи[73].

“Хорн и Хардарт” – король всех кафе-автоматов – находился прямо за рыболовным магазином. Занимаешь место за столиком, берешь поднос, идешь к рядам окошек в дальней стене. Опускаешь в прорезь монетки, открываешь стеклянную дверцу, достаешь сэндвич или свежий яблочный пирог. Казалось, эта система навеяна мультиками про Багза Банни и Даффи-Дака. Больше всего я любила тушеную курицу с овощами или особый сэндвич: булка с маком, сверху сыр, горчица и листья салата. Роберту нравились оба их фирменных блюда – запеканка из макарон с сыром и шоколадное молоко. Роберт с Гарри дивились, что я равнодушна к легендарному шоколадному молоку от “Хорн и Хардарт”, но мне оно казалось слишком густым: я выросла на шоколадном сиропе “Боско” и порошковом молоке. В общем, я предпочитала кофе.

Я постоянно чувствовала голод: обмен веществ у меня был быстрый. Роберт мог обходиться без еды намного дольше, чем я. Если у нас кончались деньги, мы вообще ничего не ели. Роберт еще кое-как держался на ногах, хотя его шатало, но я едва не падала в обморок. Однажды, когда на улице моросил дождь, я почувствовала: меня зовет сэндвич с сыром и салатом. Я перерыла все наши вещи, набрала ровно пятьдесят пять центов, облачилась в серое пальто-бушлат и “маяковскую” кепку и отправилась в автомат.

Взяла поднос, опустила монеты, потянула за ручку: окошко не открывалось. Дернула еще раз – не поддается. И тут я разглядела, что сэндвич подорожал – теперь он стоил шестьдесят пять центов. Я расстроилась – это еще мягко сказано. И вдруг у меня над ухом прозвучало:

– Не могу ли я вам чем-нибудь помочь?

Я обернулась. Передо мной стоял Аллен Гинзберг. Мы не были знакомы, но я сразу узнала одного из наших великих поэтов и политических активистов: внешность приметная. Я взглянула в его серьезные темные глаза, под масть его темной кудрявой бороде, и молча кивнула. Аллен добавил недостающий десятицентовик и угостил меня чашкой кофе. Я молча последовала за ним к его столику и вгрызлась в сэндвич.

Аллен представился. Он заговорил об Уолте Уитмене, а я упомянула, что провела детство близ Кэмдена, где Уитмен похоронен. Тут Аллен наклонился вперед и пристально посмотрел на меня:

– Вы женщина?

– Да, – сказала я. – Что-то не так?

Он засмеялся:

– Извините меня. Я принял вас за очень красивого юношу.

Я тут же смекнула что к чему:

– Значит, я должна вернуть сэндвич?

– Нет-нет, ешьте на здоровье. Это я обознался.

Он сказал мне, что пишет большую элегию в память о Джеке Керуаке, который недавно скончался.

– Через три дня после дня рождения Рембо, – сказала я. Я пожала ему руку, и мы разошлись своими дорогами.

Прошло время, и Аллен стал моим добрым приятелем и наставником. Мы часто вместе вспоминали нашу первую встречу, и он однажды спросил, как я рассказала бы о ней другим.

– Я сказала бы, что я была голодна и ты дал мне поесть[74], – сказала я. Собственно, так ведь и случилось.

Наша комната заполнялась всякой всячиной: к папкам с работами, одежде и книгам прибавились материалы, которые Роберт раньше хранил в мастерской Брюса Рудоу: проволочная сетка, марля, канаты на бобинах, баллончики с краской, клей, фанера, рулоны обоев, кафель, линолеум, стопки старинных мужских журналов. Роберт никогда ничего не выбрасывал. Он стал использовать в своем творчестве изображения мужчин так, как еще ни один художник на моей памяти: вырезки из журналов с Сорок второй включал в коллажи, где пересечения линий вели взгляд зрителя за собой. Я говорила:

– А почему ты не хочешь сам фотографировать?

– Да ну, слишком много возни, – отвечал он. – Мне самому лень печатать, а печать в лаборатории нам не по карману.

В Прэтте он занимался фотографией, но по своей нетерпеливости не выносил долгого процесса лабораторной обработки.

Однако поиски мужских журналов тоже были нелегким испытанием. Я оставалась в первом зале и высматривала книги Колина Уилсона, а Роберт шел в заднюю комнату. Мне становилось немного жутковато, точно мы занимались нехорошими делами. Хозяева лавок были несговорчивы: если ты вскрывал целлофановую обертку журнала, чтобы заглянуть внутрь, тебя заставляли его купить. Роберта раздражало это правило: журналы стоили дорого, пять долларов штука, но за эти деньги он получал кота в мешке, о содержании мог лишь догадываться. Когда он наконец-то выбирал себе журнал, мы возвращались в отель бегом. Роберт рвал целлофан, совсем как Чарли – фольгу с шоколадки в надежде на золотой билет. Говорил, что чувствует себя как в детстве, когда, пленившись рекламой в детских журналах, без спроса заказывал наборы-сюрпризы. Потом перехватывал почтальона, хватал бандероль и бежал с ней в туалет: там запирался, вскрывал упаковку и выкладывал на пол комплекты “Юный фокусник”, рентгеновские очки и миниатюрных морских коньков.

Иногда Роберту везло: попадалось несколько картинок, подходящих для начатого коллажа, или что-нибудь яркое, закваска оригинального замысла. Но часто журналы не оправдывали ожиданий, и он швырял их на пол, сокрушаясь, что растранжирил наши деньги.

Порой, как и раньше, в Бруклине, меня озадачивали образы, которые ему приглянулись. Зато методы Роберта были мне близки: я сама когда-то вырезала из модных журналов изысканные платья и наряжала своих бумажных кукол.

– Ты должен фотографировать сам, – говорила я.

Повторяла неустанно.

Я и сама иногда фотографировала, но печатать отдавала в ателье. В лабораторной обработке я ничего не понимала – разве что мельком видела, как печатает свои снимки Джуди Линн. После окончания Прэтта Джуди посвятила себя фотографии. Когда я приезжала к ней в Бруклин, мы иногда целый день занимались съемкой: она фотографировала, я позировала. Мы хорошо спелись: у нас было общее поле визуальных ассоциаций. Спектр источников вдохновения был широчайший – от “Баттерфилд 8”[75] до французской “новой волны”. Джуди снимала кадры из фильмов, которые мы вместе выдумывали. Я не курила, но на фотосессии приносила “Кулс”, которые воровала у Роберта: для цикла по мотивам Блеза Сандрара нам требовался густой дым, для образа а-ля Жанны Моро – черная кружевная комбинация и сигарета.

Когда я показала Роберту снимки Джуди, его позабавили личины, которые я на себя надевала.

– Патти, да ты же некурящая, – говорил он и щекотал меня. – Сигареты у меня воруешь?

Я думала, что он рассердится: сигареты стоили дорого, но когда я в следующий раз поехала к Джуди, он сделал мне сюрприз – вытащил последние две сигареты из помятой пачки.

– Я знаю, что курю понарошку, – говорила я, – но кому от этого плохо? И образ должен быть цельным.

Все это я проделывала исключительно ради Жанны Моро.

Мы с Робертом продолжали поздно вечером ходить к “Максу” – уже вдвоем, без Сэнди. Со временем нас сочли созревшими для дальнего зала; там мы усаживались в углу под флуоресцентной скульптурой Дэна Флэвина, подсвеченной красным. Привратница Дороти Дин прониклась симпатией к Роберту и стала нас впускать.

Дороти была миниатюрная, чернокожая и гениальная. Она была блестяще образованна. Носила очки в оправе “арлекин” и классические трикотажные костюмы-двойки. У “Макса” Дороти охраняла дверь в дальний зал, точно жрец-абиссинец – Священный Ковчег. Без одобрения Дороти никто не смел и на порог ступить. Роберт соответствовал ее кислотно-едкому языку, ее язвительному юмору. Меня Дороти остерегалась, а я – ее: мы старались не переходить друг дружке дорогу.

Я знала, что Роберту важно бывать у “Макса”. Я не могла отказать ему в этом ежевечернем ритуале – ведь Роберт, со своей стороны, очень поддерживал меня в моей творческой работе. Микки Раскин разрешал нам часами сидеть за столиком, почти ничего не заказывая: мы только потягивали кофе и кока-колу. Иногда за весь вечер зал так и не оживал, люди не появлялись. Измотанные, мы брели домой пешком, и Роберт заявлял:

– Больше никогда не пойдем.

В другие вечера царила лихорадочная живость, точно в нехорошем берлинском кабаре 30-х годов, пульсирующем маниакальной энергией. Раздражительные актрисы затевали визгливые перепалки с оскорбленными трансвеститами. Казалось, все тут проходят кастинг у призрака – призрака Энди Уорхола. “Интересно, он ими хоть немножко интересуется?” – размышляла я.

В один из таких вечеров к нам подошел Дэнни Филдс[76] и пригласил за круглый стол. Этот незамысловатый жест означал, что нас берут на испытательный срок. Для Роберта это была знаменательная перемена. Роберт повел себя красиво – спокойно кивнул и повел меня к круглому столу. Ничем не выдал, что мечтал об этом моменте. Я всегда была признательна Дэнни за его участие в нашей судьбе.

За круглым столом Роберт почувствовал себя раскованно: наконец-то он оказался там, где хотел. А мне стало не очень-то уютно – какое там. Девушки были красивые, но недобрые – наверно, потому, что ими интересовалось лишь меньшинство присутствующих мужчин. Я чувствовала: меня здесь просто терпят, зато Роберта находят привлекательным. Он был объектом их страсти, а их круг избранных – его кругом. Казалось, тут Роберта хотели все: и женщины и мужчины. Но в те времена Робертом двигали амбиции, а не половое влечение.

Роберт ликовал, что преодолел мелкое и одновременно колоссальное препятствие – попал за круглый стол. Но я предчувствовала, что круглый стол даже в его звездный час обречен на гибель. Так уж заведено: Энди разогнал своих рыцарей круглого стола, их место заняли мы, а затем, несомненно, и нас вытеснит следующее поколение тусовщиков. Свое предчувствие я держала при себе.

Я обвела взглядом всех, омытых кровавым светом дальнего зала. Дэн Флэвин посвятил свою инсталляцию памяти жертв вьетнамской войны. Никому из завсегдатаев не было суждено погибнуть во Вьетнаме, но почти всех сразили беспощадные болезни поколения.

* * *

Возвращаясь из прачечной с чистым бельем, я услышала за дверью голос: Тим Хардин? Песня “Black Sheep Boy”? Откуда? Оказалось, Роберт принес старый проигрыватель – получил его вместо денег за работу грузчиком – и поставил нашу любимую пластинку. Сделал мне сюрприз. Проигрывателя у нас не было со времен Холл-стрит.

Дело было в воскресенье накануне Дня благодарения. Поздняя осень, но день выдался солнечный – прямо-таки бабье лето. Утром я собрала наше грязное белье, надела старое хлопчатобумажное платье, шерстяные чулки и теплый свитер и отправилась на Восьмую авеню. Спросила Гарри, не надо ли чего постирать, но он театрально содрогнулся при мысли, что я притронусь к его подштанникам, и спровадил меня. Я загрузила белье в машину, бухнула туда же несколько горстей питьевой соды и прогулялась за пару кварталов в “Азия де Куба” – выпить чашку кафе кон лече.

И вот теперь я складывала наши выстиранные вещи. Зазвучала песня, которую мы называли нашей: “How Can You Hang On to a Dream?”[77] Мы оба были мечтатели, но только Роберт осуществлял свои мечты на практике. Я умела зарабатывать на жизнь, а Роберт был целеустремлен и сосредоточен на своем деле. Планировал свое будущее, но и мое тоже. Ему хотелось, чтобы мы творчески росли, но была одна помеха – теснота. Все стены в номере были завешаны нашими произведениями. Роберту было негде воплощать задуманные инсталляции. Когда он распылял краску из баллончиков, я кашляла все надсаднее – кашель у меня никогда не проходил. Иногда Роберт пристраивался поработать на крыше отеля, но климат ему не благоволил: становилось все холоднее, дул ветер. Наконец Роберт решил найти для нас какой-нибудь лофт без отделки. Стал просматривать “Виллидж войс”, расспрашивать людей.

Наконец Роберту повезло. По соседству с нами жил печальный толстяк в мятом плаще. Он выгуливал своего французского бульдога взад-вперед по Двадцать третьей. У них с собакой были одинаковые физиономии – каскад отвисших складок. Хозяина мы прозвали Человек-Свинья. Роберт приметил, что он живет неподалеку от “Челси” над баром “Оазис”. Однажды вечером Роберт остановился, погладил бульдога. Завязался разговор. Роберт спросил, нет ли в его доме свободных квартир, а Человек-Свинья сообщил ему, что занимает весь третий этаж, но комната окнами на улицу служит ему просто кладовкой. Роберт спросил, не сдаст ли он ее нам. Сначала Человек-Свинья не соглашался. Но Роберт понравился бульдогу, и в итоге сговорились, что с первого января мы арендуем комнату за сто долларов в месяц. Человек-Свинья предложил: если Роберт внесет залог, пусть въезжает прямо сейчас и приступает к ремонту. Роберт плохо представлял себе, откуда взять такие деньги, но они ударили по рукам.

Роберт повел меня смотреть помещение. Окна во всю стену выходили на Двадцать третью улицу, на здание ИМКА, над подоконником торчала верхушка вывески “Оазиса”. Все мечты Роберта сбылись: комната как минимум втрое больше нашего номера, очень светлая, из стены торчит штук сто гвоздей.

– А тут мы развесим ожерелья, – сказал он.

– Мы?

– Естественно. Ты тоже можешь тут работать. Это будет наша общая мастерская. Ты снова сможешь рисовать.

– Первым делом нарисую Человека-Свинью, – сказала я. – Мы ему стольким обязаны! А о деньгах не беспокойся. Достанем.

Вскоре мне подвернулось полное собрание Генри Джеймса в двадцати шести томах практически задаром. Оно было в идеальном состоянии. Я знала, что один клиент “Скрибнерз” охотно купит эти книги. Гравюры даже не выцвели, прикрывавшие их листки папиросной бумаги были совершенно целыми, ни на одной странице уголок не загнут. На перепродаже я заработала сто долларов. Сложила пять двадцатидолларовых купюр в носок, обвязала ленточкой и вручила Роберту.

– Не знаю, как тебе это удается! – воскликнул он, заглянув в носок.

Роберт вручил деньги Человеку-Свинье и занялся уборкой на нашей части этажа. Работы было невпроворот. Возвращаясь вечером, я заглядывала туда и обнаруживала Роберта по колено в хаосе, среди невообразимых залежей “свинского” мусора: пыльных ламп дневного света, рулонов утеплителя, коробок с просроченными консервами, полупустых флаконов без этикеток с моющими средствами, мешков для мусора, штабелей помятых жалюзи, заплесневелых ящиков с многолетними наслоениями налоговых деклараций и стопок пожелтевших журналов “Нэшнл джиогрэфик”, перевязанных красно-белыми веревочками (веревочки я приберегла – на браслеты).

Роберт вынес мусор, все отмыл, покрасил стены. Ведра мы одалживали в отеле, там же наливали воды и возили в мастерскую на тележке. А когда все было готово, молча застыли вдвоем посреди зала, воображая, сколько всего теперь сможем сделать.

Такой светлой комнаты у нас еще никогда не было. Даже после того, как Роберт до половины закрасил огромные окна черной краской, свет лился водопадом. Мы разыскали на помойке матрас, столы и стулья. Я сварила на электроплитке эвкалиптовый отвар и протерла им пол.

Первое, что принес Роберт из “Челси”, – папки с нашими работами.

У “Макса” дело пошло лучше. Я перестала смотреть вокруг судейским взглядом и научилась ловить кайф от происходящего. Завсегдатаи круглого стола приняли меня в компанию – до сих пор удивляюсь почему, ведь моя натура, по сути, не вписывалась в их тусовку.

Приближалось Рождество, и повсюду сквозила печаль, словно все разом спохватились, что им не с кем провести праздник.

Их называли “травести” или “трансвеститами”, но Уэйн Каунти, Холли Вудлаун, Кэнди Дарлинг и Джеки Кертис[78] не вмещались в столь узкую категорию. Они были настоящие актрисы, перформансисты, эстрадные клоунессы. Уэйн был остроумен, Кэнди – миловидна, Холли – эмоциональна, но я ставила на успех Джеки Кертис. На мой взгляд, у нее были самые большие перспективы. Она успешно манипулировала разговором с начала до конца только для того, чтобы процитировать какую-нибудь меткую фразу Бетт Дэвис. А еще она умела носить халат. В гриме она была вылитая старлетка 30-х годов с поправкой на моды 70-х. На веках – тени с блестками. В волосах – блестки. Пудра с блестками.

Я блестки не переваривала, а сидеть рядом с Джеки значило возвращаться домой, сверкая блестками от головы до пят.

Накануне праздников Джеки загрустила. Чтобы утешить, я угостила ее “Снежком” – немыслимо дорогим лакомством, о котором все мечтали. Это была огромная порция шоколадного торта: сверху – кокосовая стружка, внутри – ванильное мороженое. Джеки сидела, ела и роняла в лужицу мороженого огромные слезы с блестками. Рядом с ней присела Кэнди Дарлинг, опустила в тарелку свой палец с длинным накрашенным ногтем, начала утешать, нежно приговаривая.

В Джеки и Кэнди было что-то щемящее. Они срежиссировали свою жизнь по образцу голливудских киноактрис – только не реальных, а мифических. У обеих было что-то общее с Милдред Роджерс – неотесанной неграмотной официанткой из “Бремени страстей человеческих”. Кэнди походила на Ким Новак[79] внешне, а Джеки изъяснялась в ее стиле. И Джеки и Кэнди опередили свое время, но так и не дожили до эпохи, которую предвосхитили, – умерли слишком рано. “Первопроходцы без фронтира”, говоря словами Уорхола.

В рождественский вечер пошел снег. Мы прогулялись пешком на Таймс-сквер – посмотреть на белый рекламный щит: “война окончена! Если вы этого хотите. Счастливого Рождества! Джон и Йоко”. Щит висел над лотком, где Роберт обычно покупал мужские журналы, между “Чайлдз” и “Бенедиктс” – двумя ночными закусочными.

Мы подняли глаза и изумились: этот кадр из нью-йоркской жизни был таким бесхитростно-человечным! В снежной круговерти Роберт взял меня за руку, я заглянула ему в лицо. Он сощурился, кивнул: то, как Джон и Йоко преобразили Сорок вторую, произвело на него большое впечатление. Для меня главным было содержание, для него – форма.

Получив новый заряд вдохновения, мы вернулись пешком на Двадцать третью взглянуть, как там наша мастерская. Ожерелья висели на гвоздях. Роберт прикрепил к стене несколько наших рисунков. Мы стояли у окна и смотрели, как на заднем плане, позади светящейся вывески “Оазиса” – изогнутой пальмы – падает снег.

– Гляди, снегопад в пустыне, – сказал Роберт.

Мне вспомнилось, как в фильме Говарда Хоукса “Лицо со шрамом” Пол Муни и его подруга смотрят в окно на неоновую вывеску “Мир принадлежит вам”. Роберт стиснул мою руку.

Шестидесятые приближались к концу. Мы с Робертом отпраздновали дни рождения. Сначала Роберту исполнилось двадцать три года. Потом мне. Двадцать три – идеальное простое число. Роберт сделал мне в подарок вешалку для галстуков с изображением Пресвятой Девы. Я подарила ему семь серебряных черепов, нанизанные на кожаный шнурок.

Он надел на шею шнурок с черепами. Я надела галстук. Мы почувствовали, что полностью готовы к семидесятым.

– Это будет наше десятилетие, – сказал Роберт.

* * *