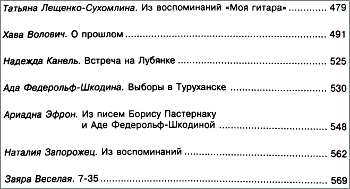

Заяра Веселая 7—35

Мы дружим с сорок седьмого года — вместе учились в институте. В конце второго курса Заяра перестала бывать на занятиях, вскоре мы узнали, что ее арестовали. Помню, как страшно было при мысли, что каждый из нас вот так же внезапно может оказаться за решеткой…

Заяра не была в лагере, но и она прошла через Лубянку, Бутырки, пересыльные тюрьмы, ссылку. Между тем в ее воспоминаниях нет мрачных красок. Природный оптимизм и самоирония — известный способ самозащиты — определили общую тональность воспоминаний.

Характерна концовка этих записок, которая осталась за пределами публикуемой части рукописи. Заяре разрешено поменять место ссылки: Сибирь на Казахстан. Неявка в комендатуру в срок, указанный в сопроводительной бумаге, будет считаться побегом. А за побег — 20 лет каторги.

«До железнодорожной станции мне предстояло пройти 60 километров пешком. Отправляясь в дорогу под конвоем бумажки в полтетрадного листа, я думала о том, что отпущенная мне десятидневная свобода сродни кусочку мяса на ниточке, который заглатывала Каштанка, но все равно заранее радовалась каждому часу из этих десяти дней».

В пути случается несколько задержек, а отпущенный срок уже истекает… Наконец куплен спасительный билет на поезд.

«Проводник мягкого вагона, покосившись на кирзачи и телогрейку, на холщовую торбу с веревочными лямками у меня в руке, придирчиво изучил мой билет — только что на зуб не попробовал. Когда поезд тронулся, я подумала, что судьба явно ко мне благоволит: уж теперь-то поспею наверняка! Разве что поезд сойдет с рельсов…»

В этих воспоминаниях прошлое воссоздано так живо и непосредственно, что они кажутся записками, сделанными по свежему следу, или страницами дневника.

Нонна Друян

Арест

В 49-м году я училась на втором курсе литфака пединститута, старшая сестра Гайра заканчивала университет. В апреле она защитила диплом, на ближайшую субботу мы решили позвать друзей, чтобы отметить это событие.

Не знаю почему (может, и правда, сердце — вещун?), я стала уговаривать сестру перенести торжество на пятницу. Она не соглашалась, приводя два резона: принимать гостей удобнее под выходной, а главное, в пятницу мне нужно заняться латынью, поскольку в субботу предстоит зачет. Но я стояла на своем с таким упорством, что гости были приглашены на пятницу — 22 апреля.

…Последнее время — после того как арестовали маму — мы с сестрой жили вдвоем. У нас была комната в коммуналке на Арбате, то есть на пересечении всех тогдашних путей, поэтому редкий вечер кто-нибудь к нам не зайдет. Бывало, в одиннадцатом часу звонок из автомата: «Мы тут с Валей и Милой — ты их не знаешь — не попали на последний сеанс в Повторный. Можно сейчас к вам?» — «Конечно!»

Подруги, приятели и их знакомые — в основном студенты — приходили повидаться, почитать или послушать стихи, обменяться книгами, покрутить патефон (любимейшие пластинки — «Песня Сольвейг» и полонез Огинского «Прощание с родиной» — заводились по нескольку раз кряду).

По московской традиции гостям непременно подавался чай, хотя к чаю обычно не было ничего, кроме хлеба, если не принесет чего-нибудь вкусного Минка — моя однокурсница и самая близкая подруга. Родители разрешали ей тратить стипендию по своему усмотрению; мы же с сестрой жили только на стипендию, то есть впроголодь…

Но в ту пятницу, затеяв званый вечер, мы накупили вдосталь колбасы, сыру и печенья с конфетами, поставили на стол пару бутылок вина (благо незадолго перед тем разбогатели — свезли в комиссионку швейную машину).

Вечер удался — не хотелось расходиться. Но метро работало только до двенадцати, поэтому почти всем гостям ближе к полуночи пришлось распрощаться. Остались те, кто жил неподалеку: Минка, приятель со школьных лет Олег и студент Института международных отношений Дима, нам до того незнакомый, — пришел с одной из моих подруг да и засиделся, себе на беду.

Впятером расположились мы с краю раздвинутого стола, пили остывший чай, за увлекательным разговором позабыв о времени.

Неожиданно раздался стук в наружную дверь.

На часах было четверть третьего.

Мы с Гайрой переглянулись, я пошла открывать. В комнату вернулась в сопровождении офицера МГБ и нескольких парней в соответствующей форме; следом вошли дворник с дворничихой — понятые.

Последовала короткая немая сцена: наши гости в замешательстве смотрели на вошедших. Красивый офицер (был он похож на артиста Кадочникова из «Подвига разведчика») быстрым взглядом окинул комнату, после чего представился:

— Майор Потапов. — Он кивнул на разоренный стол, спросил шутливо: — Пасху справляете?

— Вот еще! — Я была уязвлена таким предположением: небось не старухи! Да и Пасха-то ведь только в воскресенье начнется, — что ему вздумалось?..

— Отмечаем защиту диплома, — сказала Гайра.

— A-а, ну что ж, дело хорошее. Кто из вас будет Веселая Заяра Артемовна?

И майор предъявил мне ордер на обыск и арест.

Почему-то я не ужаснулась, лишь удивилась.

Ужаснулась Гайра:

— Погодите, при чем тут Заяра?! Это меня должны арестовать!

Наверное, майору Потапову — да и всем остальным — этот возглас показался по меньшей мере странным.

…Гайра проходила педпрактику в школе и на уроке истории сказала, что в 1905 году отсталые слои населения принимали участие в еврейских погромах; ее сокурсник расценил эти слова как клевету на русский народ и довел их, с соответствующим комментарием, до сведения партбюро курса. Делу был дан ход, и после нескольких — на разных уровнях — проработок Гайру исключили из комсомола. Это было событие — из ряда вон.

Так что последние недели мы с сестрой жили как на вулкане; правда, об аресте не думали, опасались, что Гайре не дадут закончить университет, но, поскольку ее допустили до защиты диплома, и она защитила его с блеском, мы решили, что худшее — позади…

— Поймите, просто перепутали имена! — убеждала Гайра майора. — Это ошибка!

Майор сказал, что никакой ошибки нет, и велел мне собрать вещи.

— Много не бери: пару белья и… Ну, в общем, самое необходимое. Не забудь теплую кофточку, — заботливо говорил он. — Если есть, возьми деньги.

Дима побелевшими губами залопотал о том, что пришел сюда впервые и совершенно случайно. Мы с Гайрой клятвенно это подтвердили, нам от души было его жаль — надо же так влипнуть!

Олег от нас не открещивался, молча и с любопытством наблюдал за происходящим.

Минка прежде всего вытряхнула мне свой кошелек. Видя, что я роюсь в шкафу в тщетных поисках пары белья, она отошла в угол, небрежно бросила в пространство: «Отвернитесь!» — сняла платье и шелковую рубашку, платье натянула на голое тело, а рубашку сунула в наволочку, в которую я — за неимением какого-либо саквояжа — укладывала вещички. Потом она стянула с ног капроновые чулки — крик тогдашней моды (они только-только начинали входить в обиход). Я было запротестовала, мол, как же ты пойдешь домой (апрель в тот год выдался холодным, по ночам бывали заморозки), но она только махнула рукой.

— Готова? — спросил майор. — Тогда прощайтесь.

В это время я вспомнила про латынь и — обрадовалась, что утром не придется сдавать зачет.

№ 12 по Кривоарбатскому переулку — типичный доходный дом начала века, шестиэтажный, облицованный по фасаду серым гранитом. Мне очень нравился наш дом. Единственным его недостатком было отсутствие лифта, наверное, строили незадолго перед Первой мировой войной и лифт не успели вмонтировать в оставленное для него место: лестница вилась вокруг пустой шахты.

Меня сопровождали двое, остальные, в том числе и сам майор, почему-то остались в квартире. Спускаясь с четвертого этажа, я по привычке, взялась было рукой за перила, но один из эмвэдэшников молча оттеснил меня к стене, сам пошел у перил. «Неужели они опасаются, что я брошусь в пролет?! — изумилась я. — Можно подумать: ведут пойманную шпионку. Как интере-е-есно!..»

Оказавшись между двумя конвоирами на полутемной по ночному времени лестнице, я конечно же не могла не отметить некоторой театральности происходящего. Сцена выглядела бы гораздо эффектнее, будь я одета поэлегантнее: вытертое демисезонное пальтишко с отвисшими карманами, еще в войну полученное по ордеру, беженский узелок в руке — все это, безусловно, разрушало образ.

Выйдя из подъезда, я оглядела переулок; никогда не доводилось мне видеть его в столь поздний час.

…Хотя нет, однажды, в июле сорок первого, во время воздушной тревоги мы с Гайрой среди ночи бежали по такому вот безлюдному переулку: бомбоубежище помещалось на углу Кривоарбатского и Плотникова. В ту ночь мама дежурила в роддоме, где тогда работала, а мы с сестрой спали так крепко, что не услышали сирены. Нас, уходя в бомбоубежище, разбудили соседи. Я, сонная, долго одевалась, Гайра меня торопила, но я повязала перед зеркалом красный галстук («Зачем?» — спросила Гайра, я ответила: «Назло Гитлеру!»). Когда мы выскочили наконец из дому, вокруг уже не было ни души. Мы взялись за руки и, подгоняемые воем сирены, побежали в сторону Плотникова…

У подъезда стояла черная «эмка».

…Такою же глухою ночью в прошлом году увезли маму, одиннадцать лет назад — отца.

Мои родители поженились в 1922 году, встретившись в Москве.

Мама в родном Крюкове Полтавской губернии окончила четыре класса, несколько лет проработала воспитателем в детском доме и была направлена с комсомольской путевкой в московский пединститут. Срезалась на вступительном экзамене, поступила работницей на чулочную фабрику.

Отец в ту пору только что демобилизовался со службы на флоте. Он привез в Москву рукопись своей первой книги «Реки огненные»; повесть была напечатана в 1923 году в журнале, а на следующий год в издательстве «Молодая гвардия».

Подлинное имя отца — Николай Иванович Кочкуров, литературный псевдоним — Артем Веселый. С середины 20-х годов он стал известным писателем. Его главное произведение — роман о Гражданской войне «Россия, кровью умытая».

Родители поселились на Покровке, 3. В этом доме, где раньше размещалась дешевая гостиница, два этажа были отданы под общежитие писателей и поэтов группы «Молодая гвардия» (у каждого из них была отдельная комната, а у Артема Веселого, жившего со стариками родителями, которые приехали к нему из Самары, — даже две).

Через несколько лет отец и мать расстались. Они сохранили добрые отношения; Гайра до восьми лет воспитывалась у дедушки с бабушкой, я то и дело у них гостила. Отец, живя отдельно с новой семьей, постоянно бывал на Покровке. Я часто виделась с отцом, хорошо его помню.

Новый, 1937 год встречали на даче в Переделкине.

Обеденный стол раздвинут и завален ворохом цветной бумаги и яркими лоскутами: мы с Гайрой и сводной сестрой Фантой мастерим елочные игрушки. Елка уже стоит в столовой, упираясь верхушкой в потолок — елку срубили (тут же, на диком еще дачном участке) отец и его младший брат Василий. Смолистый дух перешибает все другие запахи Нового года: красок, клея, мандаринов, горячих бабушкиных пирогов.

Ужинали — вчерне — на кухне, у бабушки еще топилась плита. Отец поднялся на второй этаж в свой кабинет, вернулся с несколькими коробками «Казбека» в руках.

— Все! Бросаю курить! — Он открыл дверцу плиты и швырнул папиросы в огонь.

— «Казбек»?! — в ужасе закричал дядя Вася и голыми руками — мы только ахнули — выхватил коробки из пламени.

После ужина отец прилег в своем кабинете поверх серого солдатского одеяла, мы с сестрами примостились рядом, наперебой рассказывали ему о своих школьных делах (я учусь в первом классе, и школьные дела представляются мне необычайно важными).

Немного погодя отец сказал:

— А теперь представьте себе такое…

Врезалось в память: отец говорит размеренно, как будто с листа считывает, и при этом пристально вглядывается в черноту окна, словно ему что-то видится в этой черноте:

— В походном шатре двое — хан и молодая русская полонянка. Хан угощает ее яствами и вином, она ото всего отказывается, потом внезапно говорит: «Дай хлеб». Он дает. «Дай мясо». Дает. «Дай нож!» Дает нож. Она режет на доске мясо и хлеб, говорит хану: «Возьми!» Хан протянул руку, — отец тянет руку в сторону темного окна, — как вдруг!..

Вдруг взмахнула полонянка ножом — и пригвоздила руку хана к доске!.. Закричал хан, вбежали его телохранители, совсем уж было схватили девушку, но она, гибкая, как змея, выскользнула из шатра, лишь ее одежда осталась у них в руках. Вокруг шатра расположилось станом бесчисленное ханское войско, в ночи горели тысячи костров… За девушкой гнались, но она — нагая, с распущенными волосами — прыгала и прыгала через костры, бежала и бежала, покуда ночная степь не скрыла ее…

Впоследствии, вспоминая рассказ отца, я думала, что это эпизод, не вошедший в «Гуляй Волгу» — его роман о покорении Сибири Ермаком (Ярмаком назван он в книге; кстати сказать, родись я мальчиком, меня, по желанию отца, нарекли бы Ярмаком.)

И только недавно, разбирая то, что уцелело из отцовского архива, поняла, что это — отрывок из романа «Запорожцы», рукопись которого была изъята при аресте отца, но — по сохранившемуся плану и довольно многочисленным наброскам — можно судить о его содержании. Рассказанного отцом эпизода в сохранившихся рукописях нет, но есть строки, ему предшествующие и за ним следующие:

«На кургане ордынцы делили добычу… Около Марийки заспорили два татарина…

В толпе черных харь лицо юной полонянки блистало как солнечный луч…

Хан забрал Марийку и увел ее к себе в шатер».

Далее, совершенно очевидно, должна быть сцена, рассказанная нам отцом, и после нее приходится встык следующий сохранившийся набросок:

«По ночной степи она летела нагая на неоседланном жеребце… Утро приветствовало беглянку улыбкой ясной и потоком лучей, от которых она тщетно старалась прикрыть наготу свою. Волосы ее были рассыпаны по плечам, спине, высокой с острыми сосцами груди, что была белее серебра… Вылетела на курган и огляделась: степь была пустынна, погони нигде не было видно, вдалеке ясно вырисовывался остроголовый курган Семи братьев. Опасность миновала».

Сама встреча Нового года мне не запомнилась, возможно, я ее просто проспала.

Не берусь гадать, о чем думал отец, гуляя с нами по Переделкину в первый день тридцать седьмого года, но то, что он предвидел свой трагический конец, — несомненно: уже вовсю шли аресты.

Летом, когда сестры вернулись из очередного путешествия с отцом на рыбачьей лодке по Волге, они рассказали, что, в отличие от предыдущих поездок, отец избегал посещать большие города, а под охраняемыми мостами проплывал, пристроившись к плотам; все это из опасения, что если его арестуют, то дочери останутся одни вдали от дома.

Отец пробыл остаток августа в Переделкине, где проводила лето его жена Людмила Иосифовна с их детьми, Левой и Волгой, и где я жила при бабушке с дедушкой.

Уже была опубликована в «Комсомольской правде» рецензия, озаглавленная: «Клеветническая книга. О романе А. Веселого „Россия, кровью умытая“» — факт знаменательный и зловещий.

Отец предвидел арест — и готовился к нему. Часть своего архива он отвез на Покровку, полагая, что его стариков и брата, работавшего грузчиком, не тронут. Так оно, по счастью, и произошло.

Дедушка умер во время войны, бабушка — в 48-м году. На Покровке остались младший брат отца Василий Иванович Кочкуров с женой Клавдией Алексеевной. Никто, кроме них, не знал о существовании архива: хранение бумаг осужденного врага народа считалось криминалом. Архив, уложенный в плетенную из ивовых прутьев бельевую корзину, был спрятан… под кровать.

Люди, далекие от литературы — грузчик и работница столовой, Василий Иванович и Клавдия Алексеевна не только по-родственному любили Артема — они безгранично уважали его труд и верили, что спрятанные бумаги пригодятся, когда он вернется из заключения. Они сохранили ценнейшие материалы: рукописи, документы, письма, фотографии, прижизненные издания произведений Артема Веселого.

В последний раз я видела отца — на Кривоарбатском — в сентябре или октябре тридцать седьмого.

В тот день мама была на работе, Гайра еще не вернулась из школы — я была дома одна. Неожиданно пришел отец. Он был молчалив и сосредоточен; не спеша разделся, несколько раз прошелся по комнате, потом сел за стол, достал из кармана и положил перед собой тоненькую книжку в бумажной обложке. Я углядела, что она — из собираемой мною серии «Книга за книгой», обрадовалась и потянулась за ней через стол, но отец прижал книжку ладонью.

— Садись и слушай… «Янко-музыкант»[61], — начал он с печальной торжественностью.

Отец читал мне вслух, чего прежде никогда не делал: я самостоятельно читала с четырех лет. Слушала, смаргивая слезы; горько заплакала, когда он дочитывал последнюю строку: Над Янко шумели березы…

Вскоре отец ушел; тогда я не пожалела, что не побыл со мною подольше: мне не терпелось еще раз перечесть историю Янко…

В конце октября отца арестовали. Следом оказалась за решеткой, а потом получила восемь лет лагерей Людмила Иосифовна, Леву и Лялю (так в детстве звали Волгу) забрали в детдом.

Долгие годы не знали мы о судьбе отца: в справочной на Кузнецком, 24 на наши регулярные о нем запросы отвечали одно и то же в краткой стереотипной формулировке: «Жив, работает; осужден на 10 лет без права переписки»; повторяли это — не вдаваясь в объяснения — и после того, как истек срок наказания[62].

Маму арестовали в начале сорок восьмого года. Ее не посадили в 37-м — тогда она этого ожидала: знала за собой давнюю провинность. Будучи работницей Электролампового завода, выступила на заводском митинге в поддержку оппозиции, за что впоследствии — в середине тридцатых — была исключена из партии, уволена с работы (она занимала какую-то техническую должность на радио). Долго не могла никуда устроиться, была вынуждена завербоваться в Каракалпакию. Уехала на год, оставив нас с сестрой в Москве, меня — на попечение своей еще фабричной подруги, а Гайру — бабушки с дедом. Вернулась как раз ко времени массовых арестов. Предупреждала нас каждый вечер, чтобы мы не пугались, если ночью за ней придут, клала Гайре под подушку деньги на первое время. Но в ту пору — обошлось…

После войны мама работала медсестрой в поликлинике, подрабатывала уколами и как-то раз по телефону, висевшему в коридоре нашей коммуналки, сказала своему пациенту, чтобы тот постарался достать американский пенициллин: он, мол, гораздо лучше нашего.

Сосед услыхал — донес куда следует.

Мать обвинили в антисоветской агитации, припомнили старое, приговорили к десяти годам лагерей. (Мама пробыла в заключении восемь лет, до 1956 года.)

Мама попала в Потьму. Она не была лишена права переписки, но это право ограничивалось двумя письмами в год. Кроме того, отправив ей посылку, мы в ответ получали открытку всего из трех слов: «Посылку получила, мама»: что-либо приписать запрещалось. Было нам уже и одно письмо — скупое (явно подцензурное): мол, жива-здорова, работаю на общих, спасибо за посылки. Мама беспокоилась о нас, просила писать почаще.

Посылки мы с сестрой отправляли каждый месяц, деньги на них давал большой мамин друг, что сохранялось им и нами в строжайшей тайне: был он старым большевиком, директором фабрики и сильно рисковал, помогая осужденной. Мы рассчитывали, что, как только Гайра закончит университет и поступит на работу, мы полностью возьмем на себя заботу о матери…

…У подъезда стояла черная «эмка».

Передо мной распахнули дверцу, я оказалась на заднем сиденье между двумя эмвэдэшниками.

Машина, рванув с места, помчалась по Арбату, по Воздвиженке, через Манежную площадь и, подъехав к большому зданию на площади Дзержинского, остановилась у подъезда № 3.

Лубянка

Это уже потом, освоившись с тюремными порядками и терминологией, я узнала, что провела ночь в боксе. А тогда подумала, что комнатушка, напоминающая чулан, — одиночная камера. Маленький — типа тумбочки — столик, табуретка; кровати не было.

«Должно быть, мне бросят соломенный тюфяк, — решила я. — Подумать только, я — в тюрьме!»

Настроение было приподнятое: я ждала каких-то значительных и немедленных событий, связанных с моим загадочным арестом.

Забавляла мысль, что не соберись мы вместо субботы в пятницу — не бывать бы нашему званому вечеру; радовалась, что ночной стук не врасплох застал нас с сестрой, не спросонья, как это было при аресте мамы; запоздало удивилась, что не было обыска, подумала беспечно: «Оно и лучше».

Время шло, но ничего не происходило. Первоначальное возбуждение постепенно улеглось, подступила тревога.

Пыталась строить догадки, почему меня арестовали? Мама во время свидания, данного нам перед ее отправкой в лагерь, сумела намекнуть, кто из наших квартирных соседей доносчик.

Может быть, я что-нибудь брякнула по телефону, а этот сосед подслушал и — донес? Или он меня просто оклеветал? Он — или кто-нибудь другой… Удастся ли оправдаться? Одно из двух: или меня взяли по ошибке — тогда разберутся и отпустят, или…

Сидела, уставившись в стенку, чувствуя, как угнетающе начинает действовать свет яркой лампы и полная — до звона в ушах — тишина.

В прошедший год, выстаивая часами в очередях к различным притюремным окошкам, я слышала обрывки разговоров, из которых уяснила, что над политическими заключенными суда в обычном представлении не бывает, срок наказания определяет ОСО (Особое совещание).

Почему меня так долго никуда не вызывают? Забыли обо мне, что ли? А вдруг это самое ОСО уже приговорило меня к одиночному заключению? Вот так и буду теперь тут сидеть…

Мне сделалось страшно.

В камере не было окна, и я потеряла ощущение времени; внезапно у меня начался какой-то психоз: самым важным сделалось немедленно узнать, что сейчас на дворе — все еще ночь или уже утро?

Подошла к двери, постучала. Замок (или засов?) лязгнул, в камеру заглянул надзиратель:

— Чего тебе?

— Который час?

Он посмотрел на меня оторопело, захлопнул дверь. Лязгнул замок.

Я почувствовала в горле жесткий ком — предвестник слез — и сосредоточилась на том, чтобы не заплакать.

Но вскоре ком в горле исчез: начались события.

Сначала меня отвели в душ (явно для галочки: вода была чуть теплая, и надзиратель, когда я на это посетовала, крикнул из-за двери: «Не хочешь — не мойся, главное — волосы смочи»).

Потом был обыск.

Вещи, вытряхнутые из наволочки на большой стол, осматривала хмурая тетка в форме и в берете.

Ее внимание сразу же привлекли капроновые чулки.

— Небось с американцем гуляла, — заключила она.

Я побожилась, что никакого американца у меня не было, она явно не поверила, я осеклась и пожалела, что не сумела надменно промолчать.

Под левым манжетом ее гимнастерки угадывались часы.

— Скажите, пожалуйста, который час?

Она словно и не слышит; с бабским интересом посмотрела сквозь капрон на лампочку, сунула чулки обратно в мой узел, сказала ворчливо:

— А вот у моей дочки — нету таких… Раздевайся.

— Как?!

— Обыкновенно. Все сымай.

Ловкими, натренированными пальцами она прощупала в моем платье швы, воротник, манжеты, спорола пуговицы, из трусов выдернула резинку; вместе с пояском от платья, шарфом и поясом — держателем чулок — отложила в сторону.

Все это время я стояла в классической позе стыдливой купальщицы.

— Одевайся.

Я поспешно накинула платье, надела простые чулки и потянулась было к поясу с резинками, но она молча сгребла все отложенное, свернула в тугой узелок.

Я знала, что у заключенного отбирают ремень или подтяжки, дабы он на них не удавился. Поэтому изъятие пояса от платья и шарфа восприняла как должное; но резинки! Поняла так, что резинки отобрали не из опасения самоубийства, а чтобы таким простым способом деморализовать. В самом деле, трусы кое-как держались, прижатые узким платьем, но как только надзиратель повел меня с моим узлом по коридору, я стала путаться в сползающих до полу чулках, поминутно наклонялась, подтягивала их свободной рукой, они снова сваливались.

Меня отвели в бокс, но вскоре вызвали («Без вещей!») — взяли отпечатки пальцев. Во всех известных мне воспоминаниях людей, прошедших через эту процедуру, ей неизменно сопутствует эпитет унизительная. Но мне она показалась наименее унизительной изо всего того, что довелось узнать в тюрьме, где почти все унизительно.

Вначале было смятение: уж если дошло до, отпечатков пальцев, то вряд ли сегодня отпустят!..

Когда же пожилой энкавэдэшник, намазав мне пальцы и ладони черной краской, по очереди прижал их к разграфленному листу бумаги, а потом несколько секунд пристально вглядывался в отпечатки, я с любопытством тянула шею — что там получилось?.. Получилось, видимо, как надо.

Потом меня усадили перед фотоаппаратом.

И у печатальщика (или как его назвать?), и у фотографа спрашивала:

— Который час?

Первый буркнул угрюмо:

— Не знаю.

— Чт? хоть сейчас — ночь или утро?

— Не знаю.

Фотограф тоже ответил: «Не знаю», но при этом посмотрел на меня вроде бы сочувственно.

— Скажите! — взмолилась я. — У вас же часы на руке!

Он промолчал, отвел глаза.

До сих пор не могу понять, чт? за тайна?..

Сижу в боксе, как мне кажется, бесконечно долго. Уже сообразила, что это — временное помещение: в камере, насколько известно, непременно должна быть параша. Видимо, меня переведут отсюда. Скорей бы! Этот чулан мне уже осточертел…

— С вещами!

Обрадованно вскакиваю с табуретки, хватаю узел, выхожу с замирающим сердцем: что-то будет?..

Надзиратель ведет меня по коридору, поднимаемся по лестнице, снова коридор, снова лестница — на этот раз вниз, еще коридор, мы останавливаемся перед какой-то дверью с глазком, надзиратель ее распахивает, в волнении шагаю через порог… это все тот же бокс!

…Кем-то уже было замечено, что в тюрьмах и лагерях в вопросах гигиены первое место отводилось чистоте полов. У заключенных острословов эта неустанная забота администрации носила название «половой вопрос»…

Позже я поняла: вывели на несколько минут для того, чтобы сделать уборку — пол в боксе влажно блестел.

Но тогда… То, что меня — с моим нелепым узлом да в сползающих чулках — заставили ходить вверх-вниз по лестнице только для того, чтобы привести туда же, я восприняла как явное и к тому же утонченное издевательство.

За спиной хлопнула дверь — я разревелась.

Швырнув узел на тумбочку, уткнулась в него лицом…

Наревевшись всласть, сидела, тупо глядя в стену. Спать не хотелось, но бессонная ночь давала себя знать звонким гудением в голове.

Неожиданно — настолько неожиданно, что я не поверила ушам, — послышался голос Гайры. И тут же — чье-то шипение:

— Тш-ш-ш…

Я вскочила, припала к двери.

— Тут у вас моя сестра, ее увезли ночью… — очень громко говорила Гайра (на то и рассчитывала: я услышу и, по крайней мере, буду знать, что ее тоже забрали).

— Тш-ш-ш…

— Она забыла взять с собой мыло! Можно ей передать?

— Тш-ш-ш…

Я заколотила в дверь кулаками:

— Гарка, я тут! Гарка!

— Зайка! Зайка!

Хлопнула какая-то дверь — и все стихло.

Минуту спустя — я еще прижималась к двери — ко мне влетел разъяренный толстяк с лычками на погонах. Оттеснив меня от двери и закрыв ее за собою плотно, он все равно приглушал голос:

— Ты чего разоралась?

— Там моя сестра!

— Тш-ш-ш… Нет там никого.

— Я же слышала!

— Тш-ш-ш… Будешь кричать — посажу в другое место, там ты у меня живо зажаришься (точно не помню, возможно, он сказал замерзнешь, но угроза была связана именно с температурой этого другого места, видимо карцера).

Я вообще не храброго десятка и тут малость струхнула, но чтобы он об этом не догадался, набычилась, сжала зубы и, не мигая, смотрела ему прямо в глаза. Бросив на меня еще один грозный взгляд, толстяк ушел.

Все кончено! Раз Гайру тоже арестовали, надеяться на то, что разберутся и отпустят, — глупо.

Но каково коварство красивого майора! Выходит, он явился к нам с двумя ордерами на обыск и арест, почему бы не сказать об этом сразу? То-то он остался, когда меня увезли: значит, обыск все-таки был… Как здорово получилось, что мы с Гайрой услыхали друг друга! Они хотели нас одурачить (вернее, меня, чтоб я тут сидела и думала, что Гайра на свободе) — не вышло! Недаром этот толстяк обозлился, возможно, ему за нас попадет…

Я даже немного развеселилась. Но потом подумала о маме: теперь — без нашей поддержки — она обречена: говорят, без посылок в лагере выжить трудно…

Вскоре надзиратель принес еду — пайку черного хлеба, пару кусков сахара, кружку с чем-то горячим. Ни есть ни пить не хотелось, сахар сгрызла.

Мне вспомнилось: Гайра сказала, что меня увезли ночью. Наверное, уже утро, а еда — завтрак. Ага, начинаются тюремные будни. Надолго ли? На восемь лет? На десять?

Должно быть, я все-таки сильно устала за эту ночь — на меня нашло какое-то странное — веселое и злое — безразличие: ну и пусть!

Дверь отворилась.

— С вещами!

Стянула с тумбочки свой узел, без прежнего ожидания перемен поплелась к двери.

— Хлеб возьми, — напомнил надзиратель.

Вернулась, сунула пайку в наволочку, вышла в коридор.

Меня снова повели какими-то коридорами и лестницами, потом мы прошли через двор (был белый день, и, вдохнув свежего воздуха, я сразу взбодрилась), поднялись на второй этаж, подошли к решетке, перегораживающей довольно широкий коридор.

В нос ударил резкий запах дезинфекции (так иногда пахнут пропитанные каким-то составом железнодорожные шпалы), к нему примешивалось зловоние общественной уборной, я поняла, что за дверями по обе стороны перегороженного решеткой коридора — камеры.

У решетки меня передали другому — коридорному — надзирателю, он подвел меня к двери № 10, приказал:

— Лицом к стене!

Пока он возился со связкой ключей, я старалась вообразить, чт? там, за дверью. Наверное, огромная камера с каменным полом и темным сводчатым потолком, на нарах — наголо обритые арестанты в полосатых штанах и куртках (почему-то мне не пришло в голову, что в тюрьме женщины сидят отдельно от мужчин).

В камеру вошла, внутренне съежившись от страха, но подбородок вздернула — как только могла.

Сравнительно небольшая — метров двадцать — комната с навощенным паркетным полом (позже я узнала, что в этом здании когда-то помещались меблированные комнаты «Империаль»). Никаких нар: железные — наподобие больничных — кровати, у стены — обитый кухонной клеенкой стол. В углу возле двери — параша — цинковый бак под крышкой, в таких кипятят белье. В передней стене окно, снаружи загороженное щитом (по тюремной терминологии — намордником), укрепленным наклонно: вплотную к подоконнику, немного отступя сверху, так что воздух через открытую форточку, а также дневной свет, хоть и скудно, но все же проникали в камеру, что после бокса показалось мне особенно отрадным. Батарея центрального отопления в стене забрана мелкой металлической сеткой.

Все это в подробностях я разглядела чуть позже, а тогда прежде всего с огромным облегчением увидела не толпу полосатых арестантов, а пять интеллигентного вида женщин.

Когда за приведшим меня надзирателем закрылась дверь, ко мне подошла самая из них молодая.

— Ты, наверное, из университета? — спросила она.

— Нет, из педагогического, — ответила я и, подумав, что она не случайно спросила про университет, должно быть, сама студентка МГУ, добавила: — Из университета — моя сестра.

— Как ее фамилия?

— Веселая.

— Гайра?

Чуть не бросилась ей на шею:

— Да!

— Я тоже училась на истфаке. Она ведь сейчас на пятом курсе?

— Она сейчас в тюрьме…

— Господи!.. Как тебя зовут? Я — Наташа Запорожец.

Никогда не слышала я от сестры о Наташе, но она знала Гайру — этого было достаточно, чтобы ощутить спокойную уверенность: я больше не один на один с тюрьмой, меня взяли под крыло…

Лампа под потолком горела и днем и ночью. Перед сном женщины прилаживали на глаза повязки (наилучшим образом этой цели служил черный бюстгальтер). Но мне в первый вечер свет ничуть не мешал: заснула, как только коснулась головой подушки. Не слышала, как открылась дверь (а открывалась она всегда с каким-то тюремным лязгом), проснулась только тогда, когда потрясли мою кровать.

Рядом стояла надзирательница.

— Фамилия? — спросила она.

Я сказала.

— Инициалы полностью?

— Что-о?

— Инициалы полностью! — нетерпеливо повторила она.

Я не могла понять, чего ей от меня надо.

— Имя-отчество, — подсказала с соседней койки Наташа.

— Заяра Артемовна.

— На допрос.

…Существовал такой порядок: надзиратель, обращаясь к заключенному, никогда не называл его по фамилии — тот сам должен был себя назвать. Мне объяснили это следующим образом: вдруг надзиратель ошибется дверью и назовет Иванова Петровым, тогда Иванов догадывается, что в одной из соседних камер сидит Петров, возможно его знакомый, а может, и подельщик. Ночью, когда все спят, вопросом о фамилии будили лишь требуемого человека. Днем ритуал был более сложным. Надзиратель спрашивал, ни к кому не обращаясь:

— Кто на Кы?

— Я.

— Фамилия?

— Кузнецова.

— Инициалы полностью?

Если фамилий на «Кы» было несколько, надзиратель тыкал пальцем в каждого, пока не услышит той, что нужна в данный момент.

Кроме того, ведь могут быть однофамильцы и даже с совпадающими инициалами — отсюда эти немыслимые инициалы полностью…

У решетки надзирательница передала меня конвойному, и тот повел меня — «руки назад» — бесконечно длинными коридорами. Приближаясь к очередному повороту и на лестничных маршах он принимался звонко цокать языком.

Смысл такого цоканья — сигнал: веду заключенного (дабы не произошло нежелательной встречи с другой подобной парой)…

— Ты что же это, Заяра, нарушаешь режим? — не строго, а скорее, добродушно стал выговаривать мне следователь, едва я переступила порог его кабинета и мы оглядели друг друга (был он в штатском и по виду мог бы сойти за обыкновенного служащего в каком-нибудь обыкновенном учреждении). — Колотишь в дверь, кричишь… У нас, — короткая пауза, — так себя вести не положено. У тебя что, мыла нет? Вот будет ларек — купишь. Садись. — Он указал на стул, стоявший у стены напротив его стола.

Представившись (не помню, какой у него был чин, кажется, старший лейтенант), Мельников предупредил, что, обращаясь к нему, я должна называть его не товарищ следователь, а гражданин следователь. После чего перешел с места в карьер:

— Ну?.. Признавайся в своих преступлениях.

Меня удивили не сами слова (я ждала чего-нибудь подобного, поскольку на допросе и положено спрашивать о преступлениях), удивил спокойный, какой-то будничный, без малейшей экспрессии, тон (позже я узнала от тюремных подруг, что Мельников в ту ночь произносил эти самые слова ни единожды).

Пожав плечами, ответила, невольно впадая в тот же вялый тон:

— Мне не в чем признаваться.

— Подумай, — сказал Мельников и принялся рыться в бумагах.

Недолгое время спустя он вышел из-за стола и протянул мне бумагу:

— Ознакомься с обвинением.

В бумаге говорилось, что как дочь врага народа Кочкурова Николая Ивановича (он же — Артем Веселый) и осужденной по статье 58–10 Лукацкой Гиты Григорьевны я обвиняюсь по статье 7—35 (СОЭ).

Если бы не слова враг народа и осужденная, листок у меня в руках можно было бы посчитать за машинописную копию моей метрики. И это — обвинение?!

Я спросила, что за статья и что означает СОЭ. Оказалось, что по статье 7—35[63] судят социально опасный элемент, сокращенно — СОЭ.

Возвращая бумагу Мельникову, я, хмыкнув, сказала, что нелепо было бы отрицать родство с родителями.

Следователь не стал углубляться в эту тему, велел расписаться, что я ознакомилась с обвинением, и, вызвав конвой, приказал меня увести.

Шагая длинными коридорами («руки — назад!»), я думала, что предъявленное обвинение не так смешно и нелепо, как показалось мне в первую минуту: ведь сажали в 37-м жен врагов народа, возможно, теперь пришел наш черед — подросших детей?[64]

Но ведь Сталин сказал: сын за отца не отвечает. Как же мне сразу не вспомнились эти слова? Следователю и крыть было бы нечем!

Когда через два-три дня меня снова привели в кабинет следователя, я первым делом спросила: мол, как же так?..

Указав, что мне не положено задавать вопросов («Вопросы здесь задаю я»), Мельников тем не менее принялся отвечать очень обстоятельно, призывая меня понять, что, хотя сын за отца, безусловно, не отвечает, в данном случае наша с сестрой временная изоляция — вынужденная мера, так надо.

Не помню дословно его доводов, но они сводились к следующему. Поскольку я, вероятно, сочувствую репрессированным родителям, у меня в этой связи могут быть («а в душу не заглянешь!» — присовокупил следователь) обида, недовольство — словом, антисоветские настроения.

— Допустим, у тебя их нет, — говорил Мельников. — Допустим. Но ведь могут быть? В принципе?

И я сказала:

— В принципе — да.

— Вот видишь! А теперь сама посуди: что, если эти настроения будут использованы вражеской агентурой? Ты же должна понимать, какая сейчас сложная международная обстановка!

Про международную обстановку я понимала. Не понимала, какой от меня мог бы быть прок вражеской агентуре. Но что возразить ему, сотруднику Министерства государственной безопасности, уж он-то, конечно, лучше меня разбирается в проблемах, связанных с вражеской агентурой и социально опасными элементами, коим в душу, и в самом деле, не заглянешь.

Вернувшись в камеру, я снова и снова прокручивала в голове доводы Мельникова.

«Выходит, так надо… — думала я. — Конечно… Кто же станет спорить против очевидного: общественные интересы важнее личных!»

На Лубянке я пробыла до 23 мая — ровно месяц. Еще два или три раза водили меня на допросы, почему-то всегда среди ночи.

Следователь держался вполне корректно. Я была благодарна ему за это; радовалась, что он же, а не другой, ведет дело Гайры: в камере говорили о том, что некоторые следователи во время допросов кричат и матерятся[65].

Неторопливо и размеренно вел Мельников допрос, четким почерком записывал в протокол свои вопросы и мои ответы.

Вопросы были однообразны: почти про каждого, кто бывал у нас в доме, он спрашивал, нет ли у того антисоветских настроений, не вел ли соответствующих разговоров.

Особо останавливался на тех, чьи родители были репрессированы:

— Нет? Но ведь у нее отец арестован… Ты вспомни, вспомни… Нет? Ну ладно… Прочти. Распишись.

Один из его вопросов навел меня на мысль, что в нашей студенческой компании был осведомитель. Заподозрила — задним числом — одного парня.

…У него была привычка задавать кучу вопросов: непременно расскажи ему, где вчера была, с кем, кто там был еще — как кого зовут, кто где учится, о чем говорили. Расценивая эти вопросы как повышенный интерес к моей особе (парень мне нравился), я охотно отвечала, но иной раз удивлялась: «Какой ты любопытный!» Он отвечал: «Я любознательный».

Однажды мы с Гайрой затеяли почистить ящики письменного стола; набралась куча бумаг на выкид, среди них — довольно много писем. Я сказала, что выбрасывать письма на помойку не годится, письма полагается сжигать в камине! За неимением камина поставила посреди комнаты таз, кинула в него письма и подожгла. Как раз в это время пришел любознательный студент, заметался вокруг огня, пытаясь выхватить из пламени хоть листок: мол, интересно, что у вас тут за секреты… Мы со смехом его оттаскивали. Если он и в самом деле был осведомителем, то, наверное, мог бы, немного пофантазировав, подвести под монастырь нас, наверняка уже взятых на заметку в связи с недавним арестом мамы и с исключением сестры из комсомола. (Сосед, донесший на маму, кроме американского пенициллина добавил еще кое-что — сам придумал.) Видимо (и тут надо отдать студенту справедливость), он ничего не домысливал, меж тем мы с сестрой — не для протокола допроса, а на самом деле — никогда и в мыслях не держали никакой крамолы: были восприимчивыми воспитанниками советской школы и, главное, советской литературы.

Я была уверена, что отец не враг народа, читала и любила его книги, но, вопреки предположениям следователя, у меня — ни сразу после ареста отца, ни в дальнейшем — не возникло враждебности не только к советской власти, но даже к органам НКВД: с детства усвоила бывшую тогда в большом ходу поговорку лес рубят — щепки летят. И не было сомнений в том, что лес рубить необходимо: с октябрятского возраста знала и про капиталистическое окружение, и про обострение классовой борьбы, с волнением в груди читала со сцены на школьных утренниках стихи Михалкова про пионеров, которые поймали шпиона и диверсанта. Шпионов и диверсантов надо ловить и сажать в тюрьму. А моего папу посадили по ошибке: лес рубят… И папу Иры — по ошибке, и дедушку Марины…

Была уверена в невиновности отца и никогда не скрывала (наоборот, надо не надо, говорила), что он арестован. Отступила от этого правила один-единственный раз.

Во время войны мы с мамой, эвакуированные из Москвы, оказались в уральской деревне. Мама самостоятельно — без врача — работала на медпункте, как лекарь пользовалась у колхозников большим авторитетом. На расспросы о муже она, чтобы не вызывать кривотолков, не поминала ни про развод, ни про арест, а говорила, что он пропал без вести; с одной стороны, это было правдой, с другой — ложью, поскольку без вести в то время пропадали на фронте, и получалось, что отец на войне. Мама и меня просила не проговориться: узнают в деревне, что отец сидит, станут коситься, могут выгнать с работы. Я пообещала держать язык за зубами.

В деревне я заканчивала семилетку. Весной подошло время вступать в комсомол, о чем я уже давно мечтала. Скрыть что-либо от комсомольской организации было бы немыслимым для меня святотатством. Но и нарушить данное матери слово я не могла. Объявила, что вступать в комсомол сейчас не буду: хочу, мол, вступить в родной Москве.

Комсомолкой я так и не стала: в старших классах московской школы была троечницей, а когда вступала на первом курсе института, как раз посадили маму, я сообщила об этом во время приема в райкоме — и тут же получила от ворот поворот…

Мельников конечно обратил внимание на то, что я не комсомолка, но, узнав, в чем дело, больше к этому не возвращался.

В камере у одной меня была 7—35. «Легкая статья», — говорили сокамерницы и уверяли, что нас с сестрой просто вышлют из Москвы. Радуясь в душе, что мне не грозит, как остальным, лагерь (у всех была 58-я), в то же время испытывала я перед ними чувство вины, какое бывает у здорового перед тяжелобольными.

Ни одна из женщин в 10-й камере не была похожа на шпиона и диверсанта.

Мария Александровна, преподаватель вуза, мучительно беспокоилась о сыне-школьнике. Ее муж, профессор, тоже был арестован.

У Тони после ареста ее и мужа остался трехлетний Генка. Родственники есть, но возьмут ли? Или он в детдоме? Как она говорила, муж, рассказавший в компании анекдот, по доносу одного из приятелей сел за антисоветскую агитацию, а Тоня — за недоносительство.

Самая большая трагедия была у женщины, имени которой я не помню. Ее двенадцатилетняя дочь после ареста матери осталась совершенно одна в Ростове-на-Дону; следователь говорил во время допросов, что девочка стала проституткой. Сокамерницы пытались утешить несчастную мать, говоря, что это немыслимо, абсолютно невозможно, что дочь конечно же в детдоме; женщина, уставившись в одну точку невидящим взглядом, отвечала чуть слышно: «Я тоже так думаю. Он врет».

Наташа была беременна.

…В четырнадцать лет, после ареста родителей, Наташа осталась вместе с младшим братом на попечении старого деда, а по существу, на собственном попечении, узнала самую черную нужду. В начале войны ушла добровольцем на фронт, защищала Москву, потом поступила на истфак МГУ, уже заканчивала аспирантуру, только-только вышла замуж…

И вот — очутилась на Лубянке.

Месяц пробыли мы вместе с Наташей в 10-й камере — дружим до сих пор. О том, что происходило с нею после того, как мы расстались, она рассказала мне через несколько лет, когда снова встретились.

Наташа отказалась подписать сфабрикованный следователем Макаренко протокол. Следователь долгими часами держал ее — уже с большим животом! — на ногах. Она теряла сознание, падала, ей давали понюхать нашатырь — и снова ставили у стены. Этого протокола она так и не подписала. Приговорили ее к пяти годам ссылки в Кокчетавскую область. Беременность протекала крайне неблагополучно, что было выявлено тюремными врачами, но Наташу, вместо того, чтобы держать до родов в больнице, отправили в дорогу; после месяца, проведенного в тяжелейших условиях этапа, она в первый же день по прибытии к месту ссылки родила мертвого ребенка.

Еще и теперь случается иной раз слышать разговоры, что при Сталине, мол, было больше порядка; или что были лучше продукты; или что была дешевая водка. В таких случаях мне всегда вспоминаются слова Некрасова: «Была капель великая, да не на вашу плешь…»

В один из дней мы вернулись с прогулки по тюремному двору — в камере сидела и плакала средних лет женщина. Было видно: только что с воли. Когда мы вошли, она подняла голову, оглядела нас и, указав на меня, воскликнула:

— Боже! Уже и школьников сажают!

Я вступилась за советскую власть:

— Ничего подобного! Школьников не сажают, я — студентка!..

Наступил май, в камере было невыносимо душно, еще сильнее смердила параша.

Медленно тянулись бездельные дни, привычными делались тюремные порядки, однообразие быта становилось все более тягостным.

Ни единая ночь не проходила спокойно. Иногда кого-то будили на допрос (от лязга замка просыпались все). Часто просыпались по моей вине.

По тюремным правилам, заключенный во время сна обязан держать руки поверх одеяла. «Почему?» — спросила я у сокамерниц. Мне ответили с усмешкой: «Чтобы ты себе вены тайком не вскрыла».

Всякий раз с вечера я добросовестно выпрастывала руки наружу. Неудобно, неуютно — никак не заснешь (к тому же отбой давался в непривычно для меня ранний час). Но стоило задремать, как я непроизвольно натягивала одеяло на плечи. Скрежетал замок, надзиратель тряс мою кровать:

— Руки!

Молодой сон крепок, я, хоть и чувствовала раскаяние, что из-за меня разбудили всех, снова мгновенно засыпала; другие, как утром шептала мне Наташа, долго ворочались и досадливо вздыхали. Но вот все заснули.

— Руки!

Поднимали нас чуть свет, говорили (хотя часов ни у кого, естественно, не было): в шесть. Для меня такое раннее вставание — мука, потом весь день хотелось спать, но это строжайше запрещалось, даже лежать было нельзя — только сидеть на койке. А сидеть целый день, особенно после ночного допроса, очень трудно: так и тянет прилечь. Правда, старожилы знали, когда можно вздремнуть хоть несколько минут. Был известен характер каждого из надзирателей и надзирательниц, у каждого было свое прозвище. Иной раз кто-нибудь с утра говорил:

— Ура! Сегодня дежурит Амалия.

Это означало, что можно наконец отоспаться или почитать лежа: Амалия если и поглядит в глазок, то пройдет мимо.

Самой вредной была молодая румяная деваха с крутой шестимесячной завивкой. Будучи среднего роста, она почему-то прозывалась Шура-Дура-Выше-Всех. У этой, бывало, днем не поспишь и не полежишь. Однажды она нас насмешила.

Тоня плохо себя чувствовала и прилегла. С грохотом вламывается Шура-Дура.

— Встаньте! Лежать на койке не положено!

Тоня покорно села на кровати. Но как только за Шурой закрылась дверь, снова легла.

Открыв дверь с еще большим грохотом, Шура заорала:

— Встаньте! Вы что, порядка не знаете?! Первый раз в тюрьме?!

Понятное дело, она хотела сказать: первый день.

Но Тоня, словно не заметив оговорки, ответила подчеркнуто кротко:

— Первый раз.

Мы дружно захохотали, Шура пулей вылетела за дверь.

— Не ложитесь, Тонечка, — попросила Мария Александровна, — а то она нажалуется старш?му — еще, пожалуй, форточку закроют…

Закрыть форточку — мера наказания — за провинность одного — всей камеры.

День в камере начинается с оправки — коллективного посещения уборной. Оправка происходит дважды (второй раз вечером) и обставлена неким ритуалом. Сначала надзиратель предупреждает:

— Приготовиться к оправке! — и уходит.

Значит, уборную заняла другая камера, следующие на очереди — мы. Выстраиваемся перед дверью парами. Дверь открывается вторично: можно выходить.

Передняя пара — дежурные — берут за ушки наполненный бак, и вся процессия медленно (чтобы не расплескалось) и поэтому вроде бы торжественно направляется в торец коридора. Я смотрю на двери камер, из-за которых в коридор не доносится ни малейшего звука, и гадаю, за которой из них Гайра (говорили, что наш этаж — сплошь женский, и другого такого на Лубянке больше нет). У двери уборной надзиратель вручает каждой из нас по крошечному кусочку бумаги и запирает за нами дверь.

Это лучшие минуты дня — безнадзорные, без глазка в двери[66].

Оправка длится минут десять, за это время надо успеть: сделать необходимое, умыться как можно пространнее (ходила шутка: до пояса сверху и до пояса снизу), притом, что вода была только холодная, а также постирать кое-что из мелочишки (это было запрещено, но стирали; более крупные вещи стирали — хотя это тоже запрещалось — в бане, куда водили раз в 10 дней).

После оправки — завтрак. Кружка горячей коричневой воды — то ли чай, то ли кофе, пайка черного хлеба, два или три кусочка сахара — дневная норма.

Куски сахара не совсем одинаковые по величине, дежурный тщательно раскладывает их на семь кучек, стремясь, чтобы они были более или менее равными. Для полной справедливости второй дежурный поворачивается к столу спиной, первый указывает на одну из кучек:

— Кому?

— Тоне.

— Кому?

— Зайке.

Каждый забирает свое — хочешь съешь сразу, хочешь — растяни до вечера.

Еще одно утреннее действо — обход старшего надзирателя (возможно, я путаю: может статься, какого-то другого начальства, помнится смутно, что иной раз их являлось двое-трое). В это время можно было обратиться с просьбой, к примеру, сказать, что тебе нужно к врачу или что ты просишь иголку. (Про иголку расскажу немного позже.)

Однажды я попросилась к зубному.

К врачу меня сопровождал совсем молодой, похоже, деревенский парень. По тому, как он цокал языком — старательно и неумело, как надувался от важности, я поняла, что он новобранец, его роль ему внове — и явно нравится. Приведя меня в амбулаторию, он не стал дожидаться за дверью, а — видимо, по инструкции — зашел со мною в кабинет, встал возле зубоврачебного кресла и буквально — думаю, уже не по инструкции, а из простодушного любопытства — заглядывал мне в рот. Это было неприятно, я надеялась, что врач, немолодая хмурая женщина, одернет его, но она молчала. (Она и со мной не сказала ни слова, мне подумалось, что, наверное, у нее под халатом эмгэбэшная форма. Кстати сказать, и та врачиха — или медсестра? — которая иногда появлялась в камере вместе с надзирателем, смотрела на нас как-то враждебно.) Когда дошло до бормашины и я завыла, конвоир очень похоже меня передразнил и залился смехом.

— Тебе бы так! — сказала я минуту спустя; он продолжал веселиться до конца приема, когда же мы пошли «домой», вновь преисполнился важности, грозно прикрикнул: «Руки назад!», опять старательно зацокал.

Впереди, за изгибом коридора, послышалось такое же цоканье. Тотчас мой конвоир открыл в стене дверцу и втолкнул меня в узкий высокий короб — подобие вертикально поставленного гроба. Мимо ящика — было слышно — прошли двое: один стучал сапогами, другой шел словно бы через силу — шаги были грузные, шаркающие, наверное, конвоир вел старика. К врачу? На допрос? Кто он, этот старик?.. Почему-то я потом не раз вспоминала о нем, было его жалко.

Центральное событие дня, не считая обеда, — прогулка. Для нее не было установлено определенного времени, но право на прогулку соблюдалось свято: при любой погоде желающий отгуляет свои двадцать минут. Гуляли в небольшом глухом дворе, ходили кругами по стенке, в затылок друг другу. Часто в воздухе летали черные хлопья: где-то поблизости жгли бумаги.

Однажды не позвали на прогулку ни утром, ни днем, ни вечером. После отбоя мы, недоумевая и ворча, улеглись на покой. Тут появился надзиратель и спросил с утвердительной интонацией:

— На прогулку не пойдете?

Пятеро отказались. Мы с Наташей ответили злорадно:

— Пойдем!

Он повел нас, но не во двор, а — впервые — на крышу.

Плоская крыша была огорожена глухим парапетом, мы не могли видеть, что творится внизу, но в небе стояло зарево от городских огней, до нас доносились гудки автомобилей, по площади, звякнув, проехал трамвай, немного погодя — другой… Было ощущение, что мы попали на праздник; жаль, продолжался он всего двадцать минут.

Раз в неделю (или раз в десять дней — не помню) приходил библиотекарь, молчаливый сгорбленный старик, выдавал каждому по книге. Случалось, приносил что-то определенное — как-то ухитрялся запомнить просьбу, но чаще — что придется; потом мы обменивались книгами между собой. Как-то раз принес дотоле неизвестного мне Бориса Шергина, с наслаждением прочла «Поморщину-корабельщину». Вообще тюремная библиотека была очень хорошая, говорили, что состоит она по большей части из книг, конфискованных у осужденных в 30-е годы. Любопытно, что запреты на авторов, действовавшие на воле, на тюрьму не распространялись: могли принести Замятина или Мережковского, Бруно Ясенского или Пильняка. Самая толстая книга прочитывалась разом, до следующего библиотечного дня чтения обычно не хватало.

Всех разговоров, конечно, не переговоришь, но и они надоедали, тем более что некоторые темы повторялись по многу раз. Придумывались способы хоть как-то разнообразить нудные, монотонные дни.

Например, на утреннем обходе одна из женщин просила иголку. Днем за ней являлся надзиратель, отводил ее в бокс, давал иголку и два кусочка ниток — черных и белых, можно было подшить подол, затянуть прореху, пришить сделанную из хлебного мякиша пуговицу. Оставшийся обрывок нитки припрятывался: в камере — тайком — тоже что-то зашивали и пришивали. Потайные иголки делались из рыбьих костей (так называемый рыбкин суп давали на ужин ежедневно). Технология изготовления иголки проста: из корешка книги ногтями выдиралась железная скрепка, ею протыкалось ушко. Самодельная иголка служила недолго, поэтому добытая скрепка (ее не из каждой книги вытащишь, только из трепаной) тщательно сохранялась в тайнике — на случай шмона. Лиза умудрилась связать варежки на спичках (она одна в камере курила), пряжу сучила из сэкономленной ваты, которую выдавали по разрешению врача.

Нашей с Наташею усладой были стихи: она мне читала свои; я стихов, к большому своему сожалению, никогда не писала, но знала много наизусть.

…Со школьных лет любимым моим поэтом был Маяковский: читала его буквально каждый божий день, поэмы «Хорошо» и «Владимир Ильич Ленин» помнила из строки в строку.

Однако, с полным доверием принимая лозунговую литературу и все другие виды искусства того же толка, одновременно я склонялась душой к истинной — гуманистической — культуре.

В первые послевоенные годы для нас — нескольких одноклассниц — наступило время великих открытий: симфонической музыки — Чайковского, Бетховена, Грига; художников — Левитана, Нестерова, Врубеля, Ренуара; скульпторов — Паоло Трубецкого, Родена; по рукам ходили тома Хемингуэя, Олдингтона, Роллана, Бунина, Куприна; мы узнали Блока, Есенина, раннего Маяковского, Ахматову, Гумилева. Ахматову и Гумилева в ту пору не издавали, но еще попадались дореволюционные сборники их стихов, мы переписывали особенно полюбившиеся.

Новшество того времени — поэтические вечера поэтов-фронтовиков. Мы старались не пропустить ни одного вечера, на котором выступали Гудзенко, Межиров, Урин, Юлия Друнина, Вероника Тушнова. Вечера эти устраивались то в Политехническом, то в Комаудитории МГУ, то еще в каких-то залах. Две субботы в месяц двери Литературного института были открыты вечерами для всех желающих. Выступали студенты института, потом шло обсуждение их произведений, потом — уже в институтском садике — до самой ночи снова читались стихи… В Литинституте я впервые увидела и услышала совсем молодых тогда Солоухина, Коржавина, Елисеева…

Наташе я читала стихи этих поэтов. И про себя первые дни в тюрьме все твердила строки Евгения Елисеева:

Не найти дорог назад…

Правда, стихотворение было совсем о другом, но очень подходило под настроение:

Все, что стало вдруг ошибкой

Средь нестоящих забав,

Невеселую улыбку

Запечалило в губах…

Однажды, желая развлечь приунывших женщин, я предложила сплясать для них восточный танец. Получив согласие, накинула на плечи чью-то шаль, намотала на голову полотенце в виде тюрбана, отошла к параше (возле нее — у двери — было попросторнее) и принялась танцевать. Аккомпанировала себе, ударяя костяшками пальцев по донышку зеленой эмалированной кружки, которая должна была изображать бубен.

Внезапно заскрежетал замок, в камеру вошел старший надзиратель, сопровождаемый Шурой-Дурой (наверное, она его и привела).

— Кто стучал?!

Все словно онемели.

…Позже мне объяснили причину бурного гнева старшого: они очень боялись, что подследственные, по тюремной традиции, будут перестукиваться. Но сколько бы я тогда ни расспрашивала, никто не знал тюремной азбуки. Я решила, что эта традиция умерла, и это казалось вполне объяснимым: отпала надобность. В царских тюрьмах, бывало, сидели единомышленники, им было чт? сказать друг другу через тюремные стены; а если человек сидит за анекдот — зачем он станет стучать в соседнюю камеру?..

Так я думала тогда — и, оказывается, заблуждалась. Позже несколько человек уверили меня, что у них в камере перестукивались с соседями. Очевидно, так оно и было — иначе не влетел бы к нам с вытаращенными глазами старш?й…

— Спрашиваю, кто стучал?!

— Я.

— Ты? Кому?

— Никому…

— Как это — никому? Говори, в какую стену стучала?

Я испугалась: еще подумают, что справа или слева сидит мой сообщник, а черт его знает, кто там сидит, — может быть, шпионка!

…Это было в начале моего нового бытия, я еще не изжила убеждения, что хотя некоторых — например, всех в нашей камере! — посадили случайно (все та же пресловутая теория щепок), но в основном сажают за дело…

— Ну?

Старш?й ждал, надо было что-то отвечать.

— Не в стену; я стучала по кружке.

Он слегка опешил:

— Зачем?

— Просто так, — не слишком находчиво пришла на выручку Наташа.

Но он, не обратив на ее слова никакого внимания, сверлил меня взглядом.

Сказать правду: мол, танцевала, — не поверит. Да и кто это — нормальный — танцует в следственной тюрьме!..

Я стояла, потупившись, как двоечник у доски, вертела в руках свою злополучную кружку — и тут заметила на ее донышке, там, где эмаль была отбита, рыжие пятна ржавчины. Меня осенило:

— Я отбивала эмаль.

— Это еще для чего?

— Ржавчину очистить. Видите, все дно проржавело. — Он не перебивал, я перешла в наступление: — Если нельзя — тогда замен?те мне кружку: еще отравишься тут у вас!

Он взял кружку, заглянул в нее, передал Шуре:

— Замен?те… А чтоб в другой раз не стучали — закройте им форточку!

Шура кинулась выполнять приказание, форточка как-то противно чавкнула, надзиратели удалились.

Вот так номер!

Прошло несколько томительных минут. Никто не проронил ни слова, никто, кроме Наташи, не смотрел в мою сторону. На сколько закрыли форточку? На сутки? На неделю?.. Казалось, что в камере ощутимо сгущается духота.

В молчании женщин чувствовалось осуждение: мол, зачем надо было валять дурака; кому — танцы, а кому — сиди теперь без воздуха…

Я и сама кляла себя за легкомыслие, сидела, подперши щеки кулаками, думала, чем помочь горю. И — придумала.

Дождавшись, когда шевельнулась закрышка глазка, встала и громко сказала:

— Раз так — объявляю голодовку!

— И я объявляю! — подхватила Наташа.

Сокамерницы, выйдя из своего молчаливого оцепенения, дружно принялись уговаривать нас не навлекать на себя еще б?льших бед. Но нас уже несло и мы решительно отклоняли все призывы к благоразумию.

Время между тем было предобеденное, очень хотелось есть. Я подсела на койку к Наташе, сказала шепотом, чтобы не услышали за дверью:

— Давай сначала наедимся как следует, а уж потом начнем голодать.

— Давай.

Дня за два до этого был ларек. Те, у кого на счету где-то там, в тюремной канцелярии, — лежали деньги (у меня — тянулись Минкины), те могли три раза в месяц купить кое-какие продукты (их приносили в камеру). Набор продуктов и их количество были регламентированы: сахар, сыр, копченая колбаса (все, насколько помнится, граммов по 300–400), белый хлеб, репчатый лук, мыло, папиросы.

Постоянно полуголодные, мы с Наташей почти все купленное съедали в первые два-три дня; в то утро у нас оставались батон хлеба и — главное богатство, его мы намеревались растянуть на неделю — полпалки колбасы.

Усевшись плечом к плечу (спинами к двери), мы разломили пополам батон и колбасу, проворно их сжевали, после чего со значением поглядели в глаза друг другу, безмолвно давая клятву стойко держаться в предстоящих испытаниях.

Буквально через минуту вновь появились старший надзиратель и Шура. Шура поставила на стол новую кружку; старшой, обращаясь ко мне, сказал строго:

— Чтоб больше этого не было! — А потом Шуре: — Откройте форточку.

Мы с Наташей долго потом потешались друг над другом, а вся камера — над нами обеими.

В середине мая Мельников сообщил мне, что следствие по моему делу закончено. Он посадил меня за маленький столик и положил передо мной папку с протоколами всех моих допросов, предложив вновь с ними ознакомиться и в этом расписаться.

Меня изумила папка, в которую были подшиты протоколы допросов. Ничем не примечательная канцелярская картонная папка со словом «Дело», но в верхней ее части было оттиснуто: Хранить вечно.

— Ознакомилась? Расписалась? Ну, вот и все! Пока — все. Дальше будет прокурорский допрос, а потом — приговор.

Думаю, что глаза у меня сделались испуганными; Мельников ободряюще сказал, что, конечно, не может поручиться за решение суда, но предполагает, что все обойдется, в общем-то, благополучно: по 7—35 полагается высылка, так что я смогу закончить тот же пединститут, только на периферии.

— Не всем же в Москве жить, верно? — спросил следователь.

И я ответила совершенно искренне:

— Конечно…

В кабинете прокурора прежде всего в глаза бросился висевший над столом большой фотографический портрет Сталина, закуривающего трубку.

За столом сидел прокурор Дарон, возле него, почтительно склонившись, стоял Мельников, что-то тихо ему говорил, листал перед ним папку, видимо, мое «Дело».

Прокурор спросил, нет ли у меня претензий к следствию, ответила, что нет. Никакого прокурорского допроса, по существу, и не было, вся процедура длилась две-три минуты.

Теперь оставалось дождаться приговора, после которого, по прогнозам сокамерниц, нас с сестрой, как они говорили, выпустят за ворота, дав перед высылкой несколько дней на сборы и предложив на выбор какие-нибудь из сибирских городов (так бывало в 20-е годы).

Каждый день я ждала: распахнутся тюремные двери (не дверь камеры, а именно какие-то неведомые тюремные двери), и некто торжественно провозгласит: «Выходите, вы свободны!»

И вот в камеру входит надзиратель:

— Кто на Вэ?

— Я.

— Фамилия.

— Веселая.

— Инициалы полностью?

— Заяра Артемовна.

— С вещами!

«Ага, вот оно, наконец-то! — думаю я с ликованием в душе. — Пусть не так торжественно, ну да ладно… Главное — за ворота! И с Гайрой сейчас увидимся!»

Распрощалась со всеми, расцеловалась с Наташей — и кинулась к двери.

Надзиратель завел меня в бокс на нашем этаже, и вскоре туда же вошла бледная сухощавая девушка. Решив, что мы оказались вместе лишь по чьему-то недосмотру, я быстро и тихо спросила:

— Из какой камеры?

— Из двадцатой.

— Не у вас ли Гайра Веселая?

— Ты — Заяра? Она все за тебя переживала… Неделя, как отправили.

— Куда?!

Девушка передернула плечами:

— Откуда я знаю? В лагерь, наверное, куда же еще…

— В лагерь?!

— А ты что думала? — спросила она почему-то неприязненно, почти злорадно.

Вскоре за нами пришел надзиратель; мы спустились во двор, где нас посадили в серый фургон с зарешеченной задней дверцей; на воле его называли черный ворон, а в тюрьме — воронок.

Бутырки

Воронок привез нас во двор Бутырок.

Войдя в тюрьму, мы попали в просторный вестибюль с кафельным полом и рядом дверей по бокам. Двери были расположены близко одна от другой, арестантская смекалка подсказала, что это — боксы. Меня завели в один из боксов, расположенных по левой стене.

Не могу сказать, как я провела остаток дня и часть ночи: какой-то удивительный — полнейший! — провал в памяти; видимо, велико оказалось потрясение: против ожидания очутиться не за воротами, а в другой тюрьме с перспективой лагеря!..

Дальше — помню. Отворилась дверь, пожилая надзирательница сказала мягко, словно больничная нянечка:

— Идем, я тебя в камеру отведу.

— Который час?

— Четыре, начало пятого.

Из вестибюля мы попали во внутренний дворик. На деревьях чирикали какие-то мелкие птахи. Светало, было по-утреннему прохладно, остро пахло зеленью. То ли клумба была посредине дворика, то ли деревья посажены в кружок, во всяком случае, мы прошли — от двери к двери — по дуге, огибая центральную часть двора, я успела несколько раз вдохнуть свежего воздуха. Удивилась: какие большие листья на деревьях! Когда в последний раз видела дерево, едва наклевывались почки…

Мы поднялись на второй этаж. В отличие от Лубянки (я невольно сравнивала), где был глухой коридор, коридор Бутырок отчасти напоминал школьный: по левую сторону — ряд дверей, по правую — ряд широких окон. Отметила и такое отличие: надзирательница не цокала языком, а постукивала ключом по ременной пряжке. Мы с нею прошли по коридору, и она впустила меня в дверь под № 93.

В свете занимавшегося дня, проникавшего через два забранных намордником окна, я увидела большую камеру с кафельным полом, высоким потолком. Не знаю, сколько узников должно было помещаться в камере по замыслу архитектора, — в то утро в ней находилось не менее полусотни женщин. Они спали вповалку на дощатых — с матрасами — настилах, сделанных — от окна до двери — по обе стороны довольно широкого прохода, где стоял стол. Все женщины лежали лицом к окну, лежали так тесно, что повернуться на другой бок могли только одновременно.

Когда я вошла, многие, приподнявшись на локте, обернулись к двери.

Я стояла со своим узлом в растерянности: даже присесть было некуда. И тут услышала:

— Зайка!

— Гайра!

Не буду описывать нашу встречу: как говорили в старину, перо выпадает из рук.

По тюремному обычаю, мне — новичку — полагалось место у параши. Но тут был особый — всех умиливший и растрогавший — случай, и я втиснулась между Гайрой и Майей Петерсон. За неделю, проведенную в этой камере, они успели переместиться от параши почти к самому окну.

Майя Петерсон до ареста училась на третьем курсе МГУ, изучала древнегреческую филологию. Взяли ее за отца — бывшего коменданта Кремля.

Нина Златкина — вот уж воистину в чужом пиру похмелье — сидела по 7—35 за неродного дядю, теткиного мужа, правда, этим дядей был Рыков.

И Майю и Нину арестовали в ту же ночь, что и нас с Гайрой. Поначалу это показалось простым совпадением. Но вскоре встретились нам и другие арестованные дети. Никто из них не был взят ранее 23 апреля, видимо, эта акция началась именно той ночью.

На Лубянке ни малейшего шума не допускалось; в бутырской камере с утра до ночи стоял невообразимый гвалт. В одном углу просто болтали, в другом кто-то рассказывал про свою несчастную жизнь, в третьем смеялись над анекдотом: если в следственной тюрьме многие, опасаясь наседки, осторожничали, то теперь, что называется, отводили душу.

Иной раз недавняя студентка Московской консерватории по нашей просьбе соглашалась спеть; голос у нее был чудесный. Тогда смолкали все разговоры. Теснило грудь от пророчества Марфы: Тебе угрожает опала и заточение в дальнем краю…

В Бутырках на меня обрушилась лавина новых впечатлений, и в первые дни мне нравилось многолюдство камеры, но вскоре оно стало в тягость. Все, понятное дело, пребывали в нервном напряжении, временами возникали мелкие стычки. Правда, до крупных ссор и скандалов себя не допускали — возможно, из солидарности (понимали, что у каждой горе), возможно, из чувства самосохранения: не хватало, чтобы мы перегрызлись между собой!..

Как ни странно, но не знаю случая, чтобы кто-нибудь в камере плакал; преобладало — во всяком случае, внешне — состояние не угнетенное, а возбужденное; подчас всех охватывало веселье (видимо, истерическое), тогда радовались каждой, самой незамысловатой, остроте, шутили, подтрунивали над другими и над собой.

В нашем кружке бурное веселье вызвал рассказ Майи об ее аресте. Незадолго перед тем она вышла замуж за однокурсника. После случившегося с нею муж от нее отрекся. Разумеется, насмешило нас не это, а то, что Майка, когда ее уводили из дома, воскликнула: «За что?!»

Нам — да и самой Майке, — уже умудренным опытом, этот вопрос представлялся в высшей степени наивным и неуместным, а потому смешным. С тех пор за что? слышалось по разным поводам — порвался ли чулок или во время прогулки хлынул дождь.

Сидело в камере несколько молодых смазливых девиц. У них была та же статья 7—35, что и у нас, студенток. Социально опасными эти девицы считались по причине интимных связей с иностранцами.

…Так что лубянская тетка, заподозрив при виде капроновых чулок, что я гуляла с американцем, не с потолка, оказывается, взяла свое предположение…

(Пару лет спустя один бывший лагерник обратил внимание на шрам у меня на горле. Шрам — след фурункулов, мучивших меня в тюрьме. Парень, узнав от меня по какой статье я судима, спросил, полоснув себя по горлу пальцем: «Нож?»)

Девицы решительно отказывались признать себя проститутками, каждая рассказывала историю трогательной любви к какому-нибудь Фреду или Отто. Я им верила безусловно: ведь проституция была только в царское время, — что за дикий поклеп! Одна из них производила впечатление интеллигентной девушки, остальные были очень уж примитивны, и истории у них были соответственные; я скоро потеряла к ним интерес. Держались они стайкой, у них были свои разговоры, свои шутки. Так, у одной девицы было полотенце с вышитым цветными шелками изречением: Кого люблю — тому дарю. Однажды, когда девица среди дня заснула (лежать и спать разрешалось сколько угодно), ее подруги, давясь от смеха, спороли букву р.

Прогулки в Бутырках по сравнению с Лубянкой были более вольными: мы не вышагивали кругами, а просто толклись во дворе, грелись на июньском солнышке.

Книги нам давали, но в таком шуме и постоянном мельтешении читать было почти невозможно.

В Бутырках принимались передачи и деньги. Минка носила передачи и мне, и Гайре, передала нам деньги.

Мы с Гайрой строили различные предположения насчет своего будущего. Лагерь, как мы все-таки надеялись, нам не угрожает. Но и про то, чтобы выйти за ворота, уже не мечтали: было очевидно, что для этого нас незачем было переводить в Бутырки: ворота есть и на Лубянке. Склонялись к мысли, что после того, как мы выберем себе место ссылки (почему-то надумали выбрать Иркутск), нас отправят туда — видимо, на определенный срок — прямо из тюрьмы, так сказать, — на казенный счет.

Что касается срока… К тому времени я как-то свыклась с мыслью о трех годах, возможно, потому, что именно на три года посылали на работу молодых специалистов по окончании вуза, и мы тоже — в перспективе — были к этому готовы в своей прошлой жизни.

Нас — человек десять, в том числе Гайру, Майку, Нину и меня — вызывают с вещами. Наконец-то!

— На приговор, — говорят остающиеся. — Ни пуха ни пера!

— К черту!

Мы спустились в вестибюль, нас всех заперли в одном из боксов, после чего стали по очереди выводить для объявления приговора.

Разумеется, я не рассчитывала увидеть судью в мантии и белом парике, но все же представлялось, что объявление приговора (!) будет обставлено как-то торжественно.

Ничего подобного. В небольшой комнатушке (чуть ли не в боксе) офицер-эмгэбэшник прочел по бумажке, что решением Особого совещания я признаюсь виновной по статье 7—35 и приговариваюсь к ссылке в Новосибирск сроком на 5 лет.

Меня словно ударили дубиной по голове.

Новосибирск — ладно: в конце концов, что Иркутск, что Новосибирск — для меня большой разницы нет (правда, слегка кольнуло, что не дали права выбора).

Но срок! Не три, а целых пять лет!

В ту минуту я не вспомнила о матери, отбывающей десять лет (не ссылки — лагерей!). Мои пять показались мне за пределами мыслимого.

…Позднее у меня было много времени для воспоминаний и размышлений, я старалась понять, почему как катастрофу восприняла объявленный мне срок.

В общем-то, это объяснимо. Вся моя сознательная жизнь, не считая совсем уж детских лет, пришлась на 40-е годы — война, старшие классы школы, институт — менялась только последняя цифра. 1954 год — это, как мне тогда представлялось, будет уже какая-то другая эпоха…

После приговора отвели не в прежний бокс, а в соседний.

Следом пришла Майка:

— Пять лет, Новосибирск.

Потом Нина:

— Пять лет, Новосибирск. А у вас?

— То же самое. Одно хорошо: по крайней мере, будем все вместе.

Последней пришла Гайра:

— Пять лет, Караганда.

— Караганда?! Мне — Новосибирск…

— ?!

Что это — случайность: тот, кто выносил приговор, не обратил внимания на то, что мы — сестры? Или же преднамеренное ужесточение нашей участи?

Нас отвели в другой тюремный корпус, в небольшую, возможно, одиночную камеру, поместили там впятером; на ночь в проходе между кроватями ставилась обычная дачная раскладушка.

Мы с Гайрой сразу же написали заявление на имя министра МГБ Абакумова, просили заменить Гайре Караганду на Новосибирск.

Однако через два или три дня нас, ничего не меняя, отправили к местам ссылки.

Первый этап

По тюремной терминологии про заключенных, отправляемых под конвоем из одного пункта в другой, говорится, что их взяли на этап.

Наш первый этап: Бутырки — Куйбышевская пересыльная тюрьма (до Куйбышева мы ехали вместе с Гайрой).

Воронок, в котором нас везли на Казанский вокзал, был набит настолько плотно (в кабинках сидели, в коридорчике стояли), что нам с Майкой физически не хватило места. Конвоиры, которым полагалось помещаться по обе стороны задней зарешеченной дверцы, были вынуждены примоститься вдвоем на одном сиденье, предоставив другое нам с Майкой. Таким образом мы получили неожиданную и счастливую возможность бросить прощальный взгляд на московские улицы.

При подъезде к Комсомольской площади воронок остановился перед светофором. Гляжу, по краю тротуара идет Володя Котов — студент старшего курса нашего института (мы учились неподалеку, в Гавриковом переулке), идет не спеша — и ест бублик. Обрадовалась ему, как родному, хотя были мы едва знакомы. Первое побуждение — окликнуть (зарешеченное окошко, по жаркому времени, было без стекла). Но тут же возобладала здравая мысль: вряд ли человек обрадуется, если его окликнут из нутра черного ворона!..

Всегда — до того самого дня — полагала, что вагон с решетками на окнах в голове каждого пассажирского поезда — вагон почтовый. Оказалось — не почту в нем перевозят, а заключенных, и называется он вагонзак, а еще — столыпинский.

Вагон — обычный плацкартный, но переоборудованный: в купе вместо окна — маленькое оконце на уровне верхних полок, каждое купе отгорожено от коридора решеткой. Один конвоир, прохаживаясь по коридору, имеет возможность наблюдать сразу за всеми. Не знаю, сколько нас затолкали в вагон (в других купе ехали мужчины), в нашем — женском — было человек двадцать.

Когда поезд тронулся, я попыталась настроиться на минорный лад — как-никак знаменательный момент: разлука с Москвой! Но мне это не удалось: было тесно, душно, Нина корчилась и стонала (у нее больные почки, как раз начался приступ), какие-то бабы на верхней полке матерились, несколько мужских голосов требовали от конвоира, чтобы тот скорей начал выпускать в уборную. (Когда дошла очередь до нас, оказалось, что дверь в уборную надлежит оставлять нараспашку; против нее, у окна, помещался конвоир.)

Ехали, как мне казалось, очень медленно и долго (безусловно, ехали как положено: ведь это был обычный пассажирский поезд). Наконец остановились у большого вокзала, кто-то прочел:

— Куйбышев!

— Самара, — сказала Гайра, как истая волжанка. В детстве она не раз бывала тут с отцом, это его родной город.

Куйбышев

Куйбышевская пересыльная тюрьма. Несколько длинных деревянных бараков. Внутри — дощатые голые нары в два яруса. Нам досталось место внизу. По доскам над головами клопы бегали даже при свете дня, но пол в бараке был идеально чист; некрашеный, он ежедневно оттирался голиком с песочком и отмывался до матовой желтизны, как стол у хорошей деревенской хозяйки. Глядя на этот пол, я с ужасом думала, что когда-нибудь наступит день и моего дежурства…

В бараке мы присоединились к москвичам, которых Гайра и Майка знали по бутырской камере.

Вспоминаю двух из них: Инну и Софью Сергеевну.

Инна Гайстер, студентка последнего курса физфака МГУ, была одного с нами «набора»: ее отец А. И. Гайстер, вице-президент ВАСХНИЛа, был расстрелян в 37-м. За ней тоже пришли в ночь на 23 апреля, но она — дело было накануне защиты диплома — ночевала у подруги. Днем состоялась защита, после чего Инну вызвали в отдел кадров, где молодой человек в штатском, присутствовавший на защите, поздравил ее и попросил пройти с ним. Предположив, что дело касается бывшего накануне распределения, Инна, радостно возбужденная удачной защитой, вышла с ним на улицу. Беседуя (спутник вспоминал хвалебные отзывы профессоров), они не спеша пошли по Манежной в сторону Дома союзов. Расстались в приемной МГБ на Кузнецком мосту, где другой молодой человек предъявил Инне ордер на арест.

У Инны и Наташи Запорожец был общий следователь. С Инной Макаренко держался очень любезно, ведь ему не нужно было добиваться от нее показаний: она, разумеется, не отрицала, что является дочерью своих родителей. Как-то раз во время допроса следователь внезапно принялся консультироваться с Инной по работе Сталина «Марксизм и национальный вопрос», видимо, готовился к политзанятиям. Инну приговорили к пяти годам ссылки в Кокчетавскую область.

…В Куйбышевской пересыльной тюрьме Инна пробыла дольше всех нас: куда-то задевались ее документы. Там, на несчастье, пришлось ей увидеть страшную расправу трех уголовниц над их же товаркой, которую, заподозрив в фискальстве, они на глазах у всего барака до смерти забили оловянными мисками…

Софья Сергеевна поразила мое воображение тем, что в молодости была знакома с Маяковским. Время от времени мы с ней читали наизусть его стихи.

Она была из так называемых повторников. Потом я встречала их во множестве, но тогда впервые узнала о такой категории ссыльных.