СНОВА ЛУБЯНКА

СНОВА ЛУБЯНКА

13 января 1937 года в соответствии с предписанием явиться в распоряжение НКВД Артузов отправился к месту старой–новой работы – на площадь Дзержинского. Артур Христианович, разумеется, знал о серьезных кадровых переменах в руководстве НКВД после назначения Ежова. Уже через три дня был освобожден от должности замнаркома НКВД Георгий Прокофьев и назначен первым заместителем наркома… связи, то есть своего старого шефа Ягоды. (Поработать на новом месте до ареста он успеет всего полгода.)

Новыми заместителями наркома НКВД были назначены начальник Главного управления пограничной и внутренней охраны (ГУПВО) комкор Михаил Фриновский (вскоре он заменит Якова Агранова на постах первого заместителя наркома и начальника ГУГБ), начальник ГУЛАГа комиссар госбезопасности третьего ранга Матвей Берман и начальник Главного управления Рабоче–крестьянской милиции (ГУРКМ) комиссар госбезопасности второго ранга Лев Бельский.

25 декабря 1936 года нарком Ежов «в целях конспирации» отменил названия отделов Главного управления государственной безопасности и присвоил им порядковые номера. Отныне структура ГУГБ выглядела следующим образом:

1–й отдел – Отдел охраны;

2–й отдел – Оперативный отдел;

3–й отдел – Контрразведывательный отдел;

4–й отдел – Секретно–политический отдел;

5–й отдел – Особый отдел;

6–й отдел – Транспортный отдел;

7–й отдел – Иностранный отдел;

8–й отдел – Учетно–регистрационный отдел;

9–й отдел – Спецотдел;

10–й отдел – Тюремный отдел.

Естественно, Артузов задавался вопросом: в какой должности ему предстоит теперь продолжить службу в своем старом ведомстве? У него звание корпусного комиссара, соответствует специальному званию комиссара госбезопасности третьего ранга. По три ромба, как у него, носят два заместителя наркома. Стало быть, ему должны предложить должность, соответствующую званию. Если не в центральном аппарате, то, может быть, начальником управления НКВД в крупном центре? Он бы поехал…

В длинных гулких коридорах необычно пустынно и тихо. Изредка пронырнет из кабинета в кабинет с деловитым видом сотрудник в новенькой, как правило, необмятой еще форме. Лица – незнакомые…

Зашел к Слуцкому. Поздравили друг друга с Новым годом, поговорили о пустяках. В петлицах начальника ИНО, то есть 7–го отдела, отливали малиновой эмалью четыре ромба. Комиссар госбезопасности второго ранга! Растет Абрам Аронович, но по несколько растерянному виду заметно, что боится. Вдруг Ежов вернет Артузову ту должность, что он занимал до перемещения в Разведупр?

Абрам Аронович уже слышал о возвращении Артузова, но понятия не имел, какой пост займет его бывший начальник.

Артузов попрощался со Слуцким и направился по коридору дальше. И тут выяснилось, что просто пройти к наркому Ежову, как раньше он ходил и к Менжинскому, и к Ягоде, нельзя. По пути к его кабинету на каждом повороте и лестничной площадке пост. Дежурный в фуражке, при телефоне и револьвере. Попасть к наркому, оказывается, можно только по его вызову или заранее обговоренному с его секретариатом вопросу.

Принял Артузова начальник секретариата НКВД Яков Абрамович Дейч. Никогда раньше Артур Христианович его не видел. Впечатление неприятное. Невзрачный, с кудлатой, дыбом, вьющейся шевелюрой. Маленькие, двумя вертикальными полосками усики делают его чем–то похожим на артиста цирка Карандаша. Между тем – комиссар госбезопасности третьего ранга. Два ордена, интересно – за что получил?

Поздоровавшись, не вставая с места и глядя куда–то вниз, Дейч быстро ввел Артузова в курс дела:

– Вы назначены приказом наркома научным сотрудником на правах помощника отдела в восьмой отдел. Начальник отдела майор госбезопасности Цесарский уже предупрежден.

Артузов был ошеломлен. Не сразу даже понял, о чем речь.

– Восьмой – это…

– Учетно–регистрационный.

– Мне бы хотелось поговорить с Николаем Ивановичем, – начал было Артузов.

Дейч словно ждал этой просьбы, почти прервал на полуслове:

– Товарищ народный комиссар вызовет вас сам, когда сочтет нужным.

Должно быть, начальник секретариата думал, что Артузов намерен жаловаться наркому на столь вопиющее понижение в должности, но Артур Христианович, памятуя прежнее доброе к нему отношение Ежова, хотел просить его совсем о другом человеке…

Начальник 8–го отдела ГУГБ майор госбезопасности (один ромб в петлице) Цесарский при разговоре с Артузо–вым явно чувствовал себя не в своей тарелке. У него в подчинении неведомо почему очутился корпусный комиссар, к тому же старый чекист, личность в контрразведке и разведке легендарная. Артузов, делая вид, что не видит в этой ситуации ничего особенного, чтобы не вступать сразу в конфронтацию с этим майором, который, собственно, ни в чем перед ним не виноват, сразу спросил:

– Каковы будут мои обязанности в отделе? Цесарский облегченно вздохнул и вполне дружелюбно ответил:

– Близится двадцатая годовщина образования органов ВЧК—ОГПУ—НКВД. Руководство решило к юбилейной дате издать книгу, закрытую, для служебного пользования. Лучше вас никто в наркомате нашу славную историю не знает. Ваше единственное задание, не мое, руководства – такую книгу написать. Все архивные материалы хранятся в нашем отделе. Вам будут доставлять любые «дела» по вашему усмотрению.

Цесарский даже сам проводил Артузова до его нового кабинета (хорошо еще, что отдельного). Небольшая комната, канцелярский шкаф, письменный стол под зеленым сукном и стеклом. Одно жесткое кресло. Один стул. Настольная лампа. Письменный прибор. Пепельница. У окна круглый столик с графином и двумя стаканами. Древний английского производства сейф. И портрет нового народного комиссара на стене напротив стола. Улыбающиеся глаза, добрый взгляд…

На следующий день Артузов через секретариат передал наркому личное письмо следующего содержания: «Дорогой Николай Иванович!

Вчера я добивался к Вам, чтобы доложить о деле, которое меня несколько тревожит.

Хочу доложить Вам об этом деле сегодня, тем более, что получил предписание возвратиться в Ваше распоряжение.

У меня работает старый мой работник Борис Игнатьевич Гудзь. Он был у меня одно время секретарем, долгое время работал в Особом отделе (был там парторгом в период, когда коллектив Особого отдела имел почти бессменно переходящее знамя ОГПУ).

Тов. Гудзь – отличный коммунист и очень хороший работник разведки.

На днях НКВД арестовал его родную сестру, которую я знаю также очень давно (лет тридцать). Отец Гудзей до Октябрьской революции был меньшевиком, а после нее сейчас же перешел в Коммунистическую партию и отправился с винтовкой, как красноармеец, на фронт.

Александру Игнатьевну Гудзь я знаю, как вполне преданного Советской стране человека… я с трудом допускаю возможность ее какой бы то ни было нелояльности к нашей власти… Лично я убежден, что А. И. Гудзь [ни в чем] не виновата…»{119}

Борис Игнатьевич Гудзь не раз повторял автору, когда речь заходила о каких–либо мерзостных делах в НКВД: «Нас Артузов не так воспитывал». Вот и самого Артузова не так воспитывали те, кого он считал своими учителями, хотя мы сегодня вовсе не считаем уже идеальными рыцарями без страха и упрека ни Дзержинского, ни Менжинского. Но творить заведомые подлости они никому не позволяли. Потому и умудрился Артур Христианович на свою беду сохранить до конца жизни (во всяком случае, жизни свободной) прямо–таки детскую наивность в некоторых вопросах. Ни в январе, ни в феврале, ни в марте, ни даже в апреле он еще не понимал, что происходит в стране и на Лубянке в частности. Полагал, что начавшие валиться лично на него неприятности есть плод какого–то недоразумения, неточной информации «наверху», возможно, интриг Слуцкого.

Артур Христианович понимал дурацкое положение Цесарского, которому на рядовую работу категории «не бей лежачего» подсунули знаменитого чекиста с тремя ромбами. Как себя с ним вести? Как с обычным подчиненным? А вдруг завтра он выйдет из явной опалы, о нем вспомнят и назначат замнаркома? Что тогда? То–то же… Потому мудрый Владимир Ефимович счел за благо по возможности Артузову на глаза не попадаться и вообще никаких дел с ним не иметь. Заинтересовался Артур Христианович написанием чекистской истории – прекрасно, материалы ему из архива доставляют аккуратно, претензий к нему, начальнику отдела, нет, и слава богу.

Цесарский пришел в НКВД всего три месяца назад, вместе с Ежовым, у которого три года проработал до того референтом–докладчиком. Он хорошо знал, какие неожиданные повороты случаются в цековских кабинетах, как неожиданно там могут и вознести, и обрушить. Артузов, конечно, чувствовал себя если не оскорбленным, то обиженным, если не обиженным, то по меньшей мере непонятым. Он не мог понять, почему при назначении в Разведупр беседе с ним отвели шесть часов, а когда снимали, то не дали возможности даже отчитаться за проделанную работу.

С Ворошиловым объясняться бесполезно, хотя Артузов мог бы попытаться это сделать – у него по чьему–то недосмотру при уходе из Разведупра не отобрали постоянный пропуск в Наркомат обороны СССР{120}.

Артур Христианович решил написать письмо Сталину как своего рода отчет о проделанной в Разведупре работе. Сталин его туда посылал, значит, он должен быть информирован о том, как выполнены его задания.

Письмо Артузов написал за несколько дней (оно заняло около двадцати страниц), 17 января 1937 года подписал его и отправил адресату, разумеется, не по почте. Вот несколько выдержек из этого послания.

«11. 1. 1937 Урицкий сказал, что Ворошилов предложил заменить меня более молодым и выносливым работником…

Это был четвертый удар, нанесенный мне жизнью.

Первый удар был во время Гражданской войны. Я был против назначения царских генералов на руководящую работу в Красной Армии. Троцкий ругал меня за это.

Второй удар последовал от [него] же за то, что я высказался против крайне жестоких методов расправы с отдельными работниками Красной Армии.

Третий удар был нанесен мне после томительного периода политической борьбы в коллегии ОГПУ за руководство, борьбы, полной недостойных приемов, выдвижения и задвижения людей, захвата важных (ведущих) отделов.

Я приветствовал назначение и направление ЦК на работу в ОГПУ Акулова. А Слуцкий (секретарь парткома) изобразил это перед Ягодой как подхалимство перед «чужим» зампредом{121}.

В результате меня не стали замечать, не вызывать на совещания, третировали. В. Р. Менжинский меня не поддержал.

После этого я ушел целиком в дела Иностранного отдела.

Я выловил из Польши провокатора Штурбетеля, который выдал ряд провокаторов, но почему–то его слишком рано (быстро) расстреляли.

Урицкий верил и считался со мной и моими соображениями по агентурной работе. Но, однако, неправильно и придирчиво относился к разведчикам–чекистам, пришедшим из ИНО ОГПУ. Мое стремление обеспечить Урицкому успех в его работе не встретило с его стороны сочувствия. Я действительно уезжал в 3 часа ночи с работы, а Урицкий еще оставался на работе.

У меня с Урицким не было разногласий, но он крайне ревниво относился к моим встречам с Ежовым.

Меня поразило, что я был снят с работы по состоянию здоровья. А Штейнбрюк уволен как иностранец…»

Далее следует длинный список операций и мероприятий, проведенных в Разведупре за два с половиной года под непосредственным руководством Артузова.

Приведу только три позиции из этого перечня:

«…2. Был завербован сотрудник германского посольства в Варшаве.

…8. В Испанию доставлены несколько кораблей с вооружением.

…9. Наш нелегальный резидент в Японии установил дружеские отношения с германским военным атташе в Токио».

Пункт 8 в комментариях не нуждается. Значение же того, что скрывалось за пунктами 2 и 9, в полной мере скажется лет через пять–шесть, когда уже вовсю будет полыхать пожарище мировой войны. Потому что за ними – приобретение советской военной разведкой одних из самых ценных источников.

«Сотрудник германского посольства в Варшаве» – тот самый высокопоставленный дипломат Рудольф фон Шелиа, которого завербовали Рудольф Гернштадт и Ильза Штебе. Благодаря этой вербовке на протяжении нескольких лет разведка получала ценную информацию непосредственно из германского МИДа, причем относящуюся не только к внешней политике Третьего рейха.

Теперь о пункте 9. «Наш нелегальный резидент в Токио» – не кто иной, как ныне легендарный Рамзай – Рихард Зорге. А дружеские отношения он завязал с тогдашним германским военным атташе, впоследствии послом в Японии Ойгеном Оттом. Благодаря тесной дружбе с послом От–том Зорге не только был допущен к совершенно секретной переписке посольства с Берлином, но и выполнял неофициально функции политического советника при после. Более того, по просьбе Отта Зорге неоднократно составлял различные докладные записки, которые тот отправлял в Берлин за своей подписью. Тем самым Зорге получил возможность в некоторой степени влиять на германо–японские отношения в интересах Советского Союза. Случай в истории разведки если не уникальный, то весьма редкий.

Ответа на письмо Артузов не получил, впрочем, он на это и не рассчитывал. Его целью было всего лишь сообщить секретарю Центрального Комитета, что он проделал за два с половиной года, проведенных в Большом Знаменском.

Работа по составлению истории ВЧК—ОГПУ, фактически навязанная ему сверху, чтобы чем–то на время занять уже никому не нужного корпусного комиссара, неожиданно захватила Артура Христиановича по–настоящему. Он затребовал и получил из архива многотомное дело Сиднея Рейли, которое раньше знал назубок во всех тонкостях, но теперь, конечно, много подзабыл, дело о похищении генерала Куте–пова – с ним в деталях ознакомился впервые, освежил в памяти операцию «Трест».

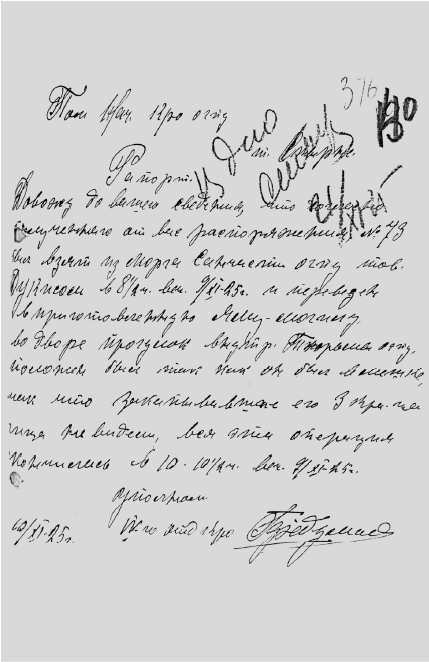

Рапорт о захоронении С. Рейли

В феврале к Артузову зашел полковой комиссар Борис Гудзь. Как он рассказывал автору, Артур Христианович выглядел нездоровым, очень усталым, по всему чувствовалось, что настроение у него неважное. Одет он был в полувоенный костюм (чтобы никого из сослуживцев в более скромных чинах не смущать своими тремя ромбами), но с орденом Красного Знамени на груди.

Указав на стол, заваленный старыми белогвардейскими газетами, Артузов сказал:

– Вот, просматриваю… – и объяснил: – Работаю над историей ВЧК, историей создания пограничной охраны.

То, что тема чекистской работы была близка Артуру Хри–стиановичу, понятно, но почему он хотел рассказать и о первых пограничниках? Дело в том, что в период работы Артузова в Особом отделе на него было возложено и руководство борьбой с контрабандой. Начальник КРО Особого отдела был и начальником пограничной охраны. Эту должность Артузов занимал в 1922—1923 годы, возглавляя комиссию по обследованию советско–польской и советско–румынской границы. Тогда многие сотни километров ему пришлось проехать верхом. После образования Главного управления погранохраны его начальником был назначен ближайший помощник Артузова Ян Ольский.

Гудзь и Артузов разговорились, вспомнили Дзержинского, Менжинского, других ушедших из жизни ветеранов ВЧК– ОГПУ.

Они попрощались. Больше Борис Гудзь никогда не видел своего многолетнего начальника, учителя и старшего друга. Только спустя полстолетия, перелистывая один из трех томов следственного дела за номером 612388 с жутковатой надписью «Хранить вечно», он натолкнулся на приведенное выше письмо Артузова Ежову, в котором Артур Христиано–вич, сам уже стоя над пропастью, счел своим долгом вступиться за жизнь и доброе имя его сестры…

Кроме копий двух писем Артузова Менжинскому и одного Сталину, в его деле остались черновики пяти (!) писем наркому Ежову, а также конспект его выступления на партактиве НКВД. Все эти записи относятся к первым четырем месяцам 1937 года. Разобраться в них сегодня довольно трудно, они частично перемешаны, какие–то места повторяются, так что бывает порой сложно понять, что Артузов писал наркому, а что говорил на партактиве. Тем не менее они дают возможность лучше понять характер Артузова, трагедию его жизни и трагедию страны.

Он писал всесильному наркому так, как не писал ему никто, выступал на партактиве так, как больше не выступил никто, он открыто говорил о вещах, о которых многие его сослуживцы и знакомые боялись даже подумать наедине с самими собой.

Можно с позиций нынешних дней обвинять Артузова в чем угодно: фанатизме, наивности, преданности ложным идеалам – нельзя, однако, отказать в одном – честности и порядочности. Что же касается заблуждений – мы же не упрекаем тех, кто жил на земле до Коперника, за то, что они верили в нелепость – будто Солнце вращается вокруг нашей Земли…

Сегодня достаточно хорошо известны методы, с помощью которых следователи добывали от арестованных признания в самых чудовищных преступлениях: призыв к партийной совести – «это надо партии!», обещание сохранить жизнь, «если подпишешь», избиения, многочасовые «стойки», лишение сна на протяжении десяти–двенадцати суток, угрозы расправиться с семьей.

В случае с Артузовым мы встречаемся с иным – изощренным обманом, когда человека, еще находящегося на свободе, но фактически уже обреченного (чего сам он не знает), вынуждают покаяться в грехах, которых он не совершал! Причем покаяться не из–за страха, а вполне искренне. Второе применение этого иезуитского метода автору неизвестно. Но об этом несколько позже…

Новый, 1937 год начался вторым «московским» процессом, так называемого Троцкистского параллельного центра. На сей раз перед Военной коллегией Верховного суда СССР предстали семнадцать человек, в том числе первый заместитель наркома тяжелой промышленности, член ЦК ВКП(б) Георгий (Юрий) Пятаков, первый после Октябрьской революции командующий войсками Московского военного округа Николай Муралов, крупнейший партийный публицист Карл Радек, видный партийный и государственный деятель Григорий Сокольников. Все подсудимые были признаны виновными. Тринадцать приговорены к расстрелу, четверо – к тюремному заключению. (Впрочем, Радек и Сокольников вскоре были убиты якобы уголовниками.)

Этот процесс готовился уже под непосредственным и прямым руководством Ежова как наркома НКВД.

Увы, к разочарованию, чаще всего трагическому, людей, знавших его раньше, полновластный хозяин наркомовского кабинета на Лубянке оказался совсем другим Ежовым. Не Ежевичкой, как его ласково называл вождь, но тем, производной от фамилии которого стала крылатая фраза «стальные ежовые рукавицы». А позднее – и поныне не забытое страшное слово «ежовщина» как кровавый синоним порядкового числительного «1937–й».

Наркомом этот маленький человечек, почти карлик (рост – 150 сантиметров), стал, когда ему был сорок один год. Происхождение его неясно, сам он в анкетах писал «из рабочих». Сохранились собственноручно написанные им документы – несмотря на «незаконченное низшее образование» автора, они составлены толково, грамматических и синтаксических ошибок почти нет. Да и сам слог (равно как и почерк) нареканий не вызывает. Был дважды женат. Вторая жена Ежова Евгения Соломоновна (урожденная Фейген–берг, по первым мужьям Хаютина и Гладун) была женщиной интеллигентной, правда, изрядно легкомысленной. Она работала редактором в основанном Горьким журнале «СССР на стройке», дружила со многими известными писателями, художниками, артистами. Когда–то у нее был бурный роман со знаменитым автором «Одесских рассказов» и «Конармии» Исааком Бабелем, который после третьего замужества ее часто бывал в доме Ежовых. Сегодня многие историки полагают, что именно это обстоятельство впоследствии послужило главной причиной ареста и расстрела писателя.

Своих детей у Ежовых не было, и они удочерили девочку–сироту, взятую из приюта{122}.

Чем привлекла Сталина эта странная – на первый взгляд, только на первый! – фигура? (Кто–то однажды шутливо заметил: росточком! Ежов был заметно ниже Сталина, тоже малорослого.)

Свою роль при отборе кандидатов в наркомы НКВД, по мнению автора, сыграли следующие обстоятельства. Ежов не принадлежал к так называемой ленинской гвардии. Он не только никогда не примыкал ни к какой оппозиции, но даже не был знаком с видными партийцами, такими как Николай Бухарин, Лев Каменев, Григорий Зиновьев, Алексей Рыков, не говоря уже о Льве Троцком. Он был одиночкой, сам по себе, никем и ничем. Но абсолютно по–собачьи преданным Сталину. А потому и опираться в своей деятельности на любом посту, партийном или государственном, мог только на Сталина. И далее – вождь разглядел в нем то, чего не видели в Воробушке (так иногда называли Ежова приятели) люди, знавшие его не один год. А именно: этот маленький, ясноглазый, вежливый и доброжелательный со всеми человечек обладает железной волей и исключительными способностями исполнителя. Любое порученное ему дело он доводил до конца, сметая все препятствия, не зная ни жалости, ни сострадания{123}.

В первые же несколько недель и месяцев своего пребывания на Лубянке Ежов снял со своих постов и арестовал около трехсот руководителей органов госбезопасности на местах и ответственных сотрудников центрального аппарата НКВД (всего же за два года Ежов, по его собственному выражению, «почистил, но недостаточно» четырнадцать тысяч чекистов, причем почти все были расстреляны). Только двое – бывший нарком Генрих Ягода и его многолетний приближенный Павел Буланов были выставлены на открытый третий московский процесс вместе с Николаем Бухариным, Алексеем Рыковым и др. Остальные получили пулю в затылок либо по приговорам Военной коллегии, либо троек и двоек, а то и вовсе «в особом порядке». (Ни одному историку ни в одном архиве так и не удалось отыскать документ, в соответствии с которым был введен, а затем отменен этот «особый порядок» – не просто беззаконие, а беззаконие в квадрате.)

В первую очередь уничтожались старые чекисты, зачастую большевики с дореволюционным стажем, участники Гражданской войны, люди объективно честные и порядочные, просто неспособные к фабрикации липовых дел, избиениям заключенных и иным подлым методам. Однако с неменьшим рвением уничтожали и сотрудников, по моральным и нравственным качествам являвших прямую противоположность первым, вроде Якова Агранова. Этих – за то, что они слишком много знали, а потому представляли потенциальную угрозу. Ежов репрессировал со временем даже тех, кого он сам ранее назначил на место арестованных чекистов, работавших еще при Ягоде. Такая участь, к примеру, постигла его выдвиженцев Леонида Заковского, Израиля Леплевского и многих других. Как «многознающие» и «ненадежные» были уничтожены бывшие чекисты, давно работавшие в других отраслях, вроде Станислава Мессинга и Яна Ольского.

Сегодня невозможно установить, за редким исключением, как относился Артузов к тому или иному своему сослуживцу в высших эшелонах Лубянки. Так, точно известно, что у него были натянутые отношения не только с Ягодой, но и с Булановым, и со Слуцким.

Но в любом случае его не могла не волновать волна арестов, прокатившаяся по Лубянке. Еще до мая 1937 года были арестованы кроме бывшего наркома Генриха Ягоды другие бывшие: начальник Секретно–политического отдела комиссар госбезопасности второго ранга Георгий Молчанов, секретарь НКВД и Особого совещания старший майор госбезопасности Павел Буланов, начальник Административно–хозяйственного управления старший майор госбезопасности Иосиф Островский, начальник Особого отдела комиссар госбезопасности второго ранга Марк Гай, замнаркома комиссар госбезопасности второго ранга Георгий Прокофьев, начальник отдела охраны комиссар госбезопасности второго ранга Карл Паукер, комендант Московского Кремля дивизионный интендант Рудольф Петерсон и другие, не входившие ни в первую, ни во вторую группу обреченных. В этом тоже таился великий смысл. Подобные вроде бы беспочвенные аресты преследовали цель внести в души сотрудников (и не только НКВД – всех партийных и советских органов, организаций, предприятий, учреждений, военнослужащих – всего многомиллионного населения страны) слепой, парализующий рассудок и волю страх, дабы все убедились, что каждый из них уязвим и в любой момент может оказаться в камере Внутренней тюрьмы собственного наркомата или областного управления, где его будет жестоко допрашивать, не жалея ни зубов, ни костей, вчерашний сосед по рабочему кабинету. Так готовили, лепили готовых на все исполнителей. Попутно, к сожалению, ломали и многих ранее честных, заслуженных профессионалов.

Но арест двух человек не мог не взволновать Артузова особо. Весьма возможно, по мнению автора, что он сказался на судьбе самого Артура Христиановича.

Кто же эти двое? (Позднее это число возросло, и значительно.)

Комиссар госбезопасности третьего ранга Игнатий Со–сновский (Добржинский), первый заместитель начальника УНКВД Саратовского края. «Крестник» Артузова. На фев–ральско–мартовском Пленуме ЦК ВКП(б) Ежов скажет о Сосновском: «…Инициатива отстранения его от работы в Наркомвнуделе принадлежит товарищу Сталину… После этого его стали понемножку отстранять от работы и, наконец, сейчас мы его арестовали».

Второй арестованный – многолетний, особо ценный (в том числе в буквальном смысле слова) агент Иностранного отдела при Артузове Виктор Илинич.

Похоже, что, даже унизительно понизив Артузова по его возвращении в НКВД, Ежов, однако, еще не собирался расправиться с ним всерьез. Нового наркома тогда интересовали (в смысле ареста) в первую очередь «люди Ягоды», а вчерашний заместитель начальника Разведупра, ушедший с Лубянки почти три года назад, к таковым явно не относился.

Именно поэтому письма Артузова к наркому не вызвали на его голову громы и молнии; на одно из них он даже не только ответил, но наложил на нем вполне разумную и спокойную резолюцию: «Если нам удастся подобрать группу людей, более или менее грамотных и знающих дело, как т. Артузов, которые и лекции иногда смогут прочитать, это будет очень важное дело»{124}.

И в который раз Артузов допускает вопиющее безрассудство: он решает вступиться за Сосновского и Илинича, не понимая полной бессмысленности этого поступка. До него еще никак не доходит, что наркома Ежова абсолютно не волнует вопрос, виновны Сосновский, Илинич, другие поляки в измене, шпионаже, подготовке диверсий и актов террора или нет. У него есть на этот счет установка вождя, которую надо исполнять, а не заниматься сущей ерундой, то есть поиском истины…

Под натиском «мер физического воздействия» первоначальное сопротивление Сосновского, Илинича и других арестованных начало давать трещины.

Только после этого научного сотрудника 8–го отдела в ранге помощника начальника отдела вызвал (не пригласил, а именно вызвал) к себе один из новых заместителей наркома НКВД, по совместительству начальник Главного управления пограничной и внутренней охраны комкор{125} Михаил Петрович Фриновский. Мужчина мощного телосложения, в прошлом унтер–офицер драгунского полка и анархист, чекист с 1919 года. На могучей груди – шесть (!) орденов (скоро к ним прибавятся еще два). И, разумеется, знаки «Почетный чекист» обоих выпусков. Такого количества наград в НКВД не имел никто, да и в Красной армии мало кто из маршалов и командармов мог бы с ним сравниться.

Артузов и Фриновский были давно знакомы, ранее отношения между ними были вполне нормальные, рабочие. Пограничники в те годы вообще были любимцами страны, как летчики. Артузов тоже питал к ним некую слабость, поскольку имел прямое касательство к становлению погранохраны. Последнее обстоятельство Фриновскому было прекрасно известно. Возможно, по этой причине замнаркома принял Артузова дружелюбно (в первый и последний раз – все остальные их встречи проходили уже, как говорится, «на повышенных тонах»).

Покончив с вежливым вступлением, Фриновский сообщил Артузову, что Сосновский и Илинич – матерые польские шпионы, ловко втершиеся в доверие ВЧК—ОГПУ и на протяжении многих лет питавшие нашу разведку и контрразведку состряпанной в Варшаве дезинформацией. Кроме того, пользуясь своим положением, они снабжали своих хозяев уже подлинными секретами Советского Союза. (Покойный Гудзь не раз повторял автору известную ему от доверительных лиц излюбленную формулу Сталина по отношению ко многим заслуженным лицам, на которых пало подозрение вождя в измене: «Это возможно? Значит – не исключено!»)

Артузов возмутился и заявил, что такого быть не может. Фриновский в ответ заявил, что очень даже может. И выложил перед Артуром Христиановичем стопки отпечатанных на машинке протоколов допросов.

Показания были пространные, с массой подробностей, внешне весьма правдоподобные. Возможно, изучи их Артур Христианович обстоятельно, в спокойной обстановке, с привлечением других материалов для проверки, проведи несколько очных ставок и экспертиз, наконец, побеседуй лично с арестованными, он бы изобличил фальсификацию.

Но такой возможности Фриновский ему не предоставил, а Артузову и в голову не могло прийти, что заместитель народного комиссара внутренних дел СССР, комкор, орденоносец способен на такой обман. И он поверил, что все прочитанное им в протоколах – правда, что польская разведка в свое время действительно обвела его вокруг пальца, что он виноват в том, что не разглядел коварного врага.

Парадоксальность ситуации заключалась в том, что Арту–зов каялся в том, в чем вовсе не был виноват! Потому как обманул его не Сверщ почти двадцать лет назад, а этот пышущий здоровьем, признанный всеми в НКВД рубахой–парнем, многократный орденоносец.

…Если 1936 год был прологом к Большому террору, то февральско–мартовский Пленум ЦК ВКП(б), длившийся рекордно долго – почти две недели, – стал его «глашатаем». Дорогу Большому террору под бурные аплодисменты распахнули и докладчики, и выступавшие, и главное – решения партийного форума. Массовому истреблению трудящихся на нем было дано теоретическое обоснование и оправдание и, что самое любопытное, узаконено физическое уничтожение большинства участников Пленума – как членов и кандидатов в члены Центрального Комитета, так и приглашенных гостей.

Общеизвестно, что на Пленуме была даже не предопределена, а решена окончательно судьба Бухарина, Рыкова, Томского, других их сторонников, подлинных и мнимых, а также Ягоды. Напрямую к теме настоящей книги относится рассмотренный на закрытом заседании Пленума вопрос о вражеской деятельности в Наркомате внутренних дел. Главными врагами народа, пробравшимися в НКВД, докладчик Ежов назвал в первую очередь скрытых троцкистов и «агентов польского генштаба».

Присутствовавший на заседании Ягода пытался оправдаться, но подвергся сокрушительной – нет, не критике, а откровенной травле со стороны своры своих бывших подчиненных, теперь панически думающих только о спасении собственной шкуры. Чего только не наговорили с высокой трибуны Леонид Заковский, Яков Агранов, Всеволод Ба–лицкий. Ефим Евдокимов предложил привлечь Ягоду к ответственности и снять с него звание генерального комиссара госбезопасности. Лев Миронов возложил на него вину за убийство Кирова.

Генрих Ягода был арестован 29 марта 1937 года Михаилом Фриновским по ордеру, подписанному наркомом НКВД Николаем Ежовым и начальником 2–го (Оперативного) отдела ГУГБ комиссаром третьего ранга Николаем Ни–колаевым–Журидом.

А за десять дней до этого, 18 марта, состоялось собрание руководящих сотрудников наркомата. С докладом выступил, естественно, сам нарком, заявивший, ни больше ни меньше, что все ключевые позиции в НКВД захватили шпионы. Одна фраза в докладе вызвала в зале настоящий шок: Ежов от всех потребовал твердо усвоить, что сам Феликс Эдмундович Дзержинский колебался в 1925—1926 годах и проводил иногда колеблющуюся политику{126}.

То была прямая угроза в адрес старых чекистов, пришедших в органы государственной безопасности при Дзержинском и еще не утративших чести и совести. Фактически Ежов предупредил их, что никакие прежние заслуги, длительный партийный и чекистский стаж, ордена не спасут в случае «колебаний»…

Примечателен и такой факт: по воспоминаниям некоторых людей, переживших Большой террор в заключении, именно в ночь с 17 на 18 марта по всем следственным тюрьмам, словно по команде, следователи впервые стали жестоко избивать арестованных, требуя от них признательных показаний. Ранее меры физического воздействия применялись относительно редко и как бы втихую, а не столь откровенно, почти демонстративно…

В своем докладе Ежов, разумеется, повторил многое из того, что уже сказал на Пленуме ЦК, – в частности назвал фамилии Сосновского, Илинича, Маковского, других «изобличенных» поляков. Артузов также был приглашен на собрание актива. Не по должности («научный сотрудник» никак не мог быть причислен к руководящим работникам НКВД), скорее по высокому званию и былому авторитету – так полагал Артур Христианович, не отрешившийся еще от своей уже не смешной, а опасной наивности. Его пригласили, чтобы сделать из него мальчика для битья в присутствии нового наркома.

Один за другим брали слово бывшие коллеги и товарищи Артузова по работе в КРО и ИНО и каких только гадостей не наговорили в его адрес. Разумеется, ему припомнили и «польских шпионов», и отсутствие бдительности, и мягкотелость – все зависело от фантазии очередного оратора.

Более всего возмутило Артузова выступление Слуцкого. Уж кто–кто, а его многолетний заместитель прекрасно знал ситуацию в отделе, когда его возглавлял Артур Христианович. Тем не менее, выслуживаясь перед Ежовым, он обвинил Артузова в том, что тот пригрел польского шпиона Илинича, что привел в ВЧК—ГПУ резидента «двуйки» Сосновского, других поляков. Абрам Аронович договорился до того, что обвинил Артузова в угодничестве перед Ягодой только на том основании, что Артур Христианович несколько лет назад получил квартиру в одном подъезде с бывшим наркомом!

Сидевшие в зале ветераны ОГПУ, конечно, понимали, что подобный аргумент – полная чушь, но многие новички, Артузова ранее не знавшие, вполне могли принять это заявление за истину. К слову сказать, сам Слуцкий хоть и не в том же подъезде, но свою квартиру получил только благодаря Ягоде, да и своей нынешней должностью начальника 7–го отдела тоже обязан ему же…

Надо было отвечать. И не столько Слуцкому или кому–то еще. Надо было честно, самокритично, но достойно высказать свою точку зрения на все происходящее. Артузов действительно поверил, что Сосновский, Илинич и другие сумели обмануть его. Не случайно Фриновский по указанию Ежова «просветил» его на сей счет до собрания. Им нужно было, чтобы Артузов, несмотря на начавшуюся «смену поколений» в ГУГБ, пользовавшийся среди сотрудников большим авторитетом, покаялся в своих ошибках на активе не по–казенному, с дежурными заверениями в преданности партии и ее великому вождю, но искренне, «не за страх, а за совесть».

Артузов выступил. Действительно искренне. Но совсем не так, как ожидали и Ежов, и Фриновский. Он признал свою вину (как мы уже знаем – несуществующую), но вышло так, что на самом деле опроверг обвинения в адрес и Сосновского, и Илинича. Выводы же из допущенных им «промахов» сделал, как профессионал, совершенно правильные, какие и следует делать руководителю разведки из провалов, которые неизбежны в работе любых спецслужб.

«Я виноват, что, работая в разведке ИНО, не почувствовал, что упомянутый в резолюции Пленума ЦК Илинич был перевербован поляками и начал играть против нас ту же роль, какую агенты „Треста“ играли против поляков. Таким образом, поляки взяли реванш за 1927 год в разведывательной работе с нами. Для меня лично тем более тяжело это поражение, понесенное нашей разведкой от поляков, что мы нанесли полякам очень чувствительные удары».

Раскаяние вроде бы налицо. Но сидящие в зале профессионалы (а таковые в ГУГБ еще оставались) легко улавливали скрытый смысл сказанного: «…Поляки, перевербовав агента Илинича, взяли реванш, нанесли нам поражение»… Но какое именно? Ничего конкретного, общие слова. А вот советская разведка «нанесла полякам очень чувствительные удары». Все знали какие.

И далее – уже по частному вопросу: кто на самом деле проявлял повышенную преданность Ягоде? Артузов напомнил, что в свое время он был единственным в коллегии ОГПУ, кто на партийном собрании поддержал Акулова, направленного для укрепления руководства Центральным Комитетом ВКП(б).

«На очередных выборах нашего партруководства наша партконференция голосовала мою кандидатуру в комитет. Несмотря на очевидную директиву т. Ягоды меня провалить в комитет – я получил почти достаточно голосов и, во всяком случае, проходил в комитет предпоследним по количеству членов комитета, утвержденному конференцией. Вместо того, чтобы переголосовать двух последних кандидатов, президиум выделил оратора, призвавшего собрание „провести“ в партком не меня и другого, последнего кандидата, а двух новых по своей общественной работе (Осоавиахим и „Друг детей“), нуждающихся в тесной связи с комитетом. Однако переголосование дало мне и последнему кандидату подавляющее количество голосов. Тогда президиум сократил число членов комитета на двух человек».

Артузов спрашивает зал: достойны ли звания чекиста–большевика такие явления в нашей среде? Присутствовавшие в зале ветераны ГУГБ прекрасно помнили, что секретарем парткома в то время был не кто иной, как именно… Слуцкий.

Между тем Артузов взял на себя смелость остановиться на главных недостатках, присущих на тот момент многим членам парторганизации ГУГБ.

«1. Карьеризм, не останавливающийся перед прекращением „дела“, грозящего выходом наружу ошибок и упущений со стороны карьериста, ни перед наушничеством против своих конкурентов… ни перед использованием аппарата ЧК в целях получения „материала“ против конкурентов, ни перед подачками и взятками (под легальным прикрытием) людям, помогающим карьеристу, и т. д.

2. Безответственность и боязнь всякой инициативы в делах. Притупление чувства большевистской тревоги за дело. Боязнь высказаться за прекращение «дела», провалившегося и несостоявшегося только потому, чтобы не подвести начальника, для которого неприятно признать ошибку. Пусть лучше пострадает невинная жертва, чем честь отдела…

3. Преступное бездействие и пренебрежение материалами, затрагивающими политическое лицо того или иного советского вельможи по принципу «с сильным не дерись, с богатым не судись».

4. Взгляд на нашу парторганизацию как на послушный и чиновный придаток наркомата вроде некоего не оперативного отдела».

Никогда ранее оперативные, то есть строго секретные дела на общих партийных собраниях не обсуждались. За эту «идею», как помнит читатель, Артузов в свое время раскритиковал Трилиссера. Но теперь, после одного из некорректных выпадов Слуцкого, Артузов вынужден был нарушить этот принцип.

«… Я вторично попросил слова, чтобы ответить т. Слуцкому, т. к. он бросил мне упрек, что я пренебрег якобы указаниями т. Сталина. Я не говорил, кроме того, подробно о польских делах, так как и мне внове говорить об оперативных чекистских делах на партийном активе… Тов. Сталин действительно на товарищеском ужине чекистов в Кремле, когда он пил за здоровье каждого из нас, поднимая бокал и за меня, сказал мне: „Как поживают ваши источники или как вы их там называете, не дезинформируют ли они вас?“ Я очень смутился и ответил в том смысле, что постараюсь разобраться в дезинформации и исправить работу.

Вы понимаете, что после этого замечания, в котором не было указания, по какой стране т. Сталин подозревает дезинформацию, я не одну ночь не спал, стараясь проанализировать, в каком звене работы нас надувает враг. Верно, мы отнесли замечание т. Сталина к польской работе, т. к. данные источника Илинича особенно резко отличались от точки зрения нашей прессы на польские дела и особенно от точки зрения Радека, который перед этим ездил в Польшу и защищал официальную точку зрения польской прессы о том, что Польша идет на широкое сближение с Советами (поворот в польской политике, а не маневр в сторону СССР).

Материалы Илинича говорили, что Польша предприняла просоветский маневр, а на самом деле готовит сближение с Германией, а не с СССР. Следовательно, мы подумали тогда, что хотя Радек и перегнул по обыкновению палку, но т. Сталин считает правильной точку зрения НКВД и нашего посла Антонова–Овсеенко и намекая нам поэтому на дезинформационный характер именно наших польских информаторов (главным образом Илинича).

Однако вскоре действительность показала, что Польша в самом деле разыграла маневр с нами, а в действительности пошла на сближение с Германией. Тов. Слуцкий тогда радовался вместе со мной правоте наших материалов и никогда не ставил вопрос о ликвидации как источника Илинича. Ведь вы не поверите, что т. Слуцкий боялся меня, как Ягоду. И Антонов–Овсеенко был снят с поста советского посла в Польше.

Когда три года назад т. Сталин посылал меня в Развед–упр, он спросил меня об источнике Илиниче. Он констатировал, что источник предупредил нас о некоторых военных фактах (сближение Польши с Германией, о 36 германских дивизиях{127}). Он ни слова не сказал о дезинформационном характере материалов или других данных ИНО. Значит ли это, что я пренебрег предупреждениями т. Сталина?»

Далее Артузов кается, что, как руководитель разведки, позволил в случае с Илиничем одурачить себя. Хотя опять не ясно, каким успехом польская разведка компенсировала передачу нам действительно важнейшей информации. Покаяние выглядит слабо, неубедительно. Иначе и быть не могло, потому что в подсознании Артузов отторгал навязанное ему Фриновским «доказательство» измены Илинича, Сосновского и других поляков.

Было бы странным, если бы в острой дискуссии Артузов не только опроверг обвинения Слуцкого, но не ответил бы столь же разящим выпадом:

«Виноваты ли мы, что нас одурачили? Конечно. И я в первую очередь как тогдашний начальник. Я не говорил сперва о доле ответственности за это также т. Слуцкого и Бориса Бермана. А она имеется. Ведь на театре вербовок Илинича они имели возможность непосредственно наблюдать его работу – они видели его работу в Берлине, где они работали, а я сидел в Москве».

Еще один фрагмент из выступления Артузова, который говорит прежде всего о его человеческой порядочности. Вопреки всему тому, что говорилось на Пленуме ЦК и уже здесь, на партактиве в стенах Лубянки. Он не стал топить уже поверженного и отверженного Ягоду, хотя обид на бывшего всесильного наркома у него имелось поболее, чем у кого–либо другого.

«Все знают о моих холодных отношениях с Ягодой, но, уверяю вас, у меня не повернулся бы сейчас язык намекнуть вам, что Ягода был больше чем политически близорукий маленький человек. Для утверждения, что Ягода хотел вреда для Советской власти, ведь нет никаких пока оснований.

Все знают, что он хороший хозяйственник, организатор, не его вина, а его беда, что он политически не дорос до своего высокого поста».

Это было смертельно опасное заявление, особенно в присутствии Ежова. Осознавал ли это сам Артузов? Трудно сказать… Но фактически этими словами он возложил вину за то, что столько лет органами государственной безопасности руководил человек, до этого поста не доросший, на Центральный Комитет ВКП(б) и лично его великого вождя!

Автору кажется, что именно эти несколько фраз сыграли роковую роль в судьбе Артузова, во всяком случае, большую, чем его знаменитое завершение выступления, уже не раз цитированное во многих книгах и средствах массовой информации, правда, всегда в усеченном виде. Автор имеет возможность привести эти слова Артузова полностью.

«Да, мы чуть–чуть не превратились в то, чего больше всего боялся наш первый чекист Феликс Дзержинский и против чего он нас неустанно предупреждал: „Будьте всегда прежде всего сынами нашей партии, пославшей нас на ответственный и почетный участок борьбы, бойтесь превратиться в простых техников аппарата внутреннего ведомства со всеми чиновными его недостатками, ставящими нас на одну доску с презренными охранками капиталистов. Помните, что, став на этот путь, вы погубите ЧК, партия будет права, если в этом случае разгонит нас“.

Потому–то Дзержинский так боялся всякой лжи со стороны работников–чекистов, всякой провокации в агентурных методах работы, всякого замазывания ошибок и недостатков в работе.

А разве, товарищи, не было у нас признаков, показывающих, что при установившемся после смерти Менжинского фельдфебельском стиле руководства отдельные чекисты и даже звенья нашей организации вступили на опаснейший путь превращения в простых техников аппарата внутреннего ведомства?»

…Еще не остыв от переживаний на партийном активе, Артузов решается на следующий безумный с точки зрения здравого смысла шаг: он пишет длинное, на многих страницах письмо наркому, Николаю Ивановичу Ежову, в котором пока еще видит чуткого партийного руководителя, направленного в НКВД для коренного улучшения работы.

Письмо здесь воспроизводится по неполному, сохранившемуся неправленому черновику. Некоторые страницы, возможно, являются черновыми же набросками других писем наркому. Но суть дела от этого не меняется. Мы имеем возможность узнать последние мысли Артузова, высказанные им, что называется, на свободе, по доброй воле.

Приводим сохранившиеся фрагменты письма Артура Христиановича наркому от 22 марта 1937 года.

«После разговора с т. Фриновским я понял, какое несчастье случилось в НКВД по польской работе, понял свою ответственность, счел, что моя собственная судьба и моя работа – мелочь по сравнению со случившейся бедой, что ЦК поступил со мной чрезвычайно бережливо{128}.

…Завета Дзержинского – не лгать и не прятать своей вины я никогда не нарушал. Он приучил меня к тому, что при провалах ругать нужно только за то, что не доделано, скрыто работником. Как мудрый хирург, он скальпелем своего диалектического анализа разбирал провал, а работнику, у которого случался провал, помогал, как ассистент, знающий обстоятельства и детали болезни. Ему не боялись работники рассказывать, как Ягоде, о провалах и не боялись также идти на производственный риск в работе, зная, что распекать за него его не будут».

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

Лубянка и Лефортово

Лубянка и Лефортово 1.В Москве рукопись прочитали и решили познакомиться с «автором». В начале лета 1949 года из Кирова меня отправили в Москву, во внутреннюю тюрьму на Лубянку.Короткое знакомство с Лубянкой не дало возможности подробнее узнать это «заведение», представить

Прощай, Лубянка!

Прощай, Лубянка! Посвящается всем, кто ищет дорогу к Храму Большая дорога — это есть нечто длинное, длинное, чему не видно конца — точно жизнь человеческая, точно мечта человеческая. В большой дороге заключается идея, а в подорожной какая идея? В подорожной конец идеи… Ф.

Лубянка: карающий меч партии?

Лубянка: карающий меч партии? По данным Министерства безопасности России, с 1917 по 1990 год на территории бывшего СССР по обвинению в государственных преступлениях было осуждено почти 4 000 000 человек, 827 995 из них приговорены к расстрелу. На самом же деле число тех, кто попал под

Лубянка (6 мая 1940 года)

Лубянка (6 мая 1940 года) Меня привели в помещение, напоминающее обыкновенную контору. Письменные столы, служащие, барьер, отделяющий персонал от «клиентов», — все как в любом учреждении. Мне сказали назвать себя. Я спросил, где я нахожусь, в Лубянке? Мне ответили, что да.

Лубянка ставит на Лемана

Лубянка ставит на Лемана Немецкое направление Иностранного отдела ответа на запросы в нелегальную группу № 2 — «Генрих» пока не получало. Секретарь закордонной части Янишевский, быстро шагая по коридору, бросил на ходу, что для сотрудников немецкого направления у них,

Лубянка дает добро

Лубянка дает добро Помощник директора института по безопасности Ким Иванович широко улыбается: «Георгий Ильич, у меня для вас хорошие новости; ваши выездные дела вроде бы меняются к лучшему. Пока что, пожалуйста, ответьте на два вопроса. Первый: в 82-м году, когда у вас была

2. ЛУБЯНКА

2. ЛУБЯНКА Это название стало знаменитым. Во всем мире слово «Лубянка» являлось символом террора НКВД. В самом сердце Москвы стоит здание, где разместилось Министерство государственной безопасности. В его середине была устроена тюрьма, предназначенная для нескольких

Лубянка

Лубянка Если бы я попытался более точно описать те чувства, которые испытывал в начальный период своей работы в должности председателя КГБ, я бы сравнил их с теми, что переживает человек, плывущий по морским волнам при помощи спасательного круга. Хотя и есть у такого

Лубянка

Лубянка Это уже потом, освоившись с тюремными порядками и терминологией, я узнала, что провела ночь в боксе. А тогда подумала, что комнатушка без окна, напоминающая чулан, — одиночная камера. Маленький — типа тумбочки — столик, табуретка; кровати небыло.«Должно быть, мне

Глава 3 Лубянка

Глава 3 Лубянка 1Ранним воскресным утром 27 августа 1939 года Ариадна Эфрон в последний раз спускается с крыльца болшевского дома. Больше никогда она не увидит ни отца, ни мать, ни брата.Много лет спустя об этом дне вспоминала и сама Ариадна Сергеевна: «…27 августа <…> я в

Лубянка

Лубянка Ночью меня ввели в камеру номер 60, где стояло шесть раскладушек, на которых спали мои сокамерники. Я предполагал, что приход нового человека вызовет интерес, и что-то громко сказал, но проснувшиеся зашикали:— Тише, спи, завтра расскажешь.Вскоре я узнал, что сон на

ЛУБЯНКА

ЛУБЯНКА 1933 год. 10 августа. Очередной Большой этап: Вайгач – Москва! Не могу не вспомнить о том, что меня тогда волновало. С Вайгачом я сроднился. Мне было интересно там быть, работать. Конечно, сознание того, что ты заключенный, остается. Не избавиться от этого даже на

ЛУБЯНКА

ЛУБЯНКА Надзирательница–латышка сказала, что нас поведут в баню на Цветной бульвар. Я сообщила это на волю друзьям.Нас повели четверо вооруженных красноармейцев и надзиратель. Важные преступники! Гнали по мостовой вниз по Кузнецкому, извозчики давали дорогу. Прохожие