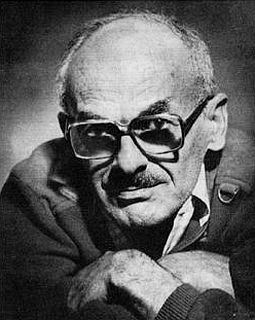

Булат ОКУДЖАВА

Булат ОКУДЖАВА

Б. Окуджава родился 9 мая 1924 года в Москве в семье партийных работников. Его отец и мать были, что называется, ортодоксальными коммунистами, из той породы, что свято верила в «идеалы Октября». Отец Булата — Шалва Окуджава — прошел все ступени партийной иерархии: начинал свою карьеру как подпольщик, а к концу 30-х достиг поста 1-го секретаря Нижнетагильского горкома партии. На руководящей партийной работе была и мать Булата (по национальности армянка).

Когда родился Булат, его семья жила на Арбате, в доме № 43 (в том самом, который хорошо описан Андрем Белым, там находился магазин «Надежда» — любимый писчебумажный магазин арбатцев). Сегодня от былого «арбатского братства» не осталось и следа, а в далекие 30-е, на которые выпали детские годы Булата, оно было в самом расцвете. Тогда все московские дворы (в том числе и арбатские) были заполнены ребятней, их шумный гам был таким же привычным для большого города звуком, как гудки автомобильных клаксонов и мелодии радиол, доносившиеся из распахнутых настежь окон. А сколько в те годы было всевозможных игр: штандер, лапта, чиж, казакиразбойники, расшибалочка, пристеночек, классики, салочки, а также масса игр, навеянных кинофильмами, — тем же «Чапаевым», к примеру. Вспоминает земляк Булата академик С. Шмидт (кстати, он единственный из мальчишек 30-х годов, оставшихся жить в своем арбатском дворе): «Мы могли встретиться с Булатом и до войны, может, даже и встречались, но тому было две помехи. Первая в том, что такого двора, как сейчас, не было. Тут стояли еще несколько домиков — деревянных, маленьких, но со своими двориками и палисадниками, здесь вешали гамаки, выносили сюда кресла для стариков. Все дома округи строились еще при печном отоплении, и оставались дровяные сараи. На крышах сараев была своя жизнь, там и загорали, там и романы были. Так что нас с Булатом разделяло еще несколько дворов, и поэтому в одной компании мы не были.

С девочкой из его дома, с Таней, мы ходили на лыжах по Кривоарбатскому переулку во втором или третьем классе. А Булат учился через Арбат, в другой школе (школу № 69, в которой учился Окуджава, «сжевал» Калининский проспект. — Ф. Р.). И это была вторая помеха для нашего приятельства в детстве. Хотя, очевидно, мы попадались друг другу на глаза, но сколько нас здесь было, мальчишек! Представьте, что во всем нашем доме сейчас живет один ребенок, а тогда в каждой квартире — двое-трое…

Для каких-то игр места в нашем дворе не было. Например, для футбола, волейбола. Почему? Повсюду висело белье, это была главная причина столкновений взрослых с детьми. Попали мячом в белье — скандал. Но старались как-то договориться. Идет тетя Маша с корзиной белья или тазом — развешивать. Ее просят: «Мы еще партию, последнюю…». Она ставит свое хозяйство на скамейку, уходит, потом кто-то бежит к ее окнам: «Тетя, Маша, можно вешать!..»

В домах, выходивших на Арбат, собираться в парадном было невозможно — на улице стояли «топтуны», зимой они в парадных грелись. Даже домой и взрослые и дети предпочитали ходить через черный ход, чтобы не сталкиваться с этими малопривлекательными личностями. Арбат был правительственной трассой, тут Сталин каждый день проезжал, поэтому мальчишек выгоняли с Арбата. Ну, что мы тогда делали? Скидывались на мороженое и шли гурьбой на угол к диетическому. Во дворе даже самые жмоты должны были давать на коллективное…»

До тринадцати лет Булат вел вполне беззаботную жизнь обыкновенного московского пацана, пока в 1937 году не случилась беда — по стандартному для тех времен обвинению в измене родине арестовали его родителей. В том же году отца расстреляли, а мать приговорили к 10 годам лагерей. Так как никого из родственников в Москве у Булата не было, ему пришлось покинуть столицу и уехать к бабушке в Тбилиси. Там он прожил до 1942 года, после чего (окончив всего 9 классов) ушел добровольцем на фронт. Два месяца он провел в учебке, а затем в составе дивизиона был отправлен на Северо-Кавказский фронт. Воевал он минометчиком, правда, недолго. В боях под Моздоком Булата ранили, он попал в госпиталь, а после выписки оттуда его направили в школу радистов. В этой должности он и встретил конец войны.

В середине 1945 года Окуджава вернулся в Тбилиси. Почему не в Москву? Дело в том, что во время отпуска по ранению он приезжал в столицу и пришел в свою арбатскую коммуналку в доме № 43. Но там уже поселились другие люди. Окуджава этому факту сильно удивился (ведь въезжать в родительскую квартиру он никому не разрешал) и даже попытался «качать права». Но местные власти быстро объяснили ему, кто в доме хозяин. «Вы сын врагов народа? Так куда вы лезете?» — заявили ему. И он понял, что прав у него никаких и лучше не высовываться. Поэтому после демобилизации он вернулся в Тбилиси.

В 1945 году Окуджава поступил на филологический факультет Тбилисского университета. Проучился в нем пять лет, после чего отправился учителем русского языка и литературы в село Шамордино Калужской области. Именно там вскоре и состоялся его литературный дебют.

Вспоминает Б. Окуджава: «Я писал стихи, понемножечку, как все пишут. Очень непрофессионально. Стал посылать их в областную калужскую газету и все время получал ответы: «Читайте побольше Пушкина, Лермонтова, Некрасова…» А я же был учителем и, конечно, читал Пушкина, Лермонтова, Некрасова. Но стйхов моих не печатали. Потом однажды я сам туда приехал и зашел в редакцию. Они спросили: «Как ваша фамилия?.. Окуджава?! Как хорошо! (Запомнили они за год мою фамилию!) Ну, принесли что-нибудь новенькое?..» Я им дал те самые стихи, которые они возвращали. И их опубликовали. Я получил маленький гонорар, но был очень доволен… Мне казалось, я достиг уже самых больших высот. У меня даже почитатели в Калуге появились, человек восемь. Что еще нужно?..

Я сначала писал такие стихи, чтобы они никого не раздражали — ни редакторов, ни публику. Очень удобные были стихи. Я писал ко всем праздникам, ко всем временам года. Всех устраивало. Хотя где-то червячок сомнения жил. Я понимал, что это все очень легко и не совсем то, что должно было бы быть…»

Первая публикация Окуджавы в калужской газете относится к 1953 году. И она же помогла ему вскоре устроиться в эту газету на должность корреспондента. Но Окуджаву съедало тщеславие. Ему хотелось настоящего успеха, известности. Но где их возьмешь в Калуге? Тех восьми человек поклонников, которые смотрели ему в рот, явно не хватало. И весной 1954 года Окуджава решил отправиться в Москву. Причем мир столичных литераторов был ему абсолютно неведом и единственным писателем, с которым он был немного знаком, являлся Сергей Наровчатов. Именно к нему Окуджава и отправился.

Наровчатов в те годы вместе с женой жил в коммунальной квартире в Волконском переулке. Приход Окуджавы он встретил с радостью, но тут же посетовал на то, что встретить дорогого гостя ему нечем. Мол, жена всю выпивку ликвидировала. Однако Окуджава радостно похлопал рукой по карману и тут же вызвался сбегать за поллитрой. Сказано — сделано. Уже через пятнадцать минут он вновь стоял перед Наровчатовым с бутылкой водки, хлебом, шматом колбасы и плавлеными сырками. Они разгребли местечко на захламленном столе и, разлив алкоголь по стаканам, выпили. Через полчаса оба были уже подшофе, но Наровчатову этого было мало. Он захотел выпить еще, а так как единственная бутылка была уже допита до капли, предложил гостю съездить в ресторан Дома литераторов. «Ведь у тебя есть еще деньги?» — поинтересовался он у гостя и, получив утвердительный ответ, резво поднялся из-за стола. На улице они взяли такси и уже через несколько минут были в знаменитом в кругах столичной творческой интеллигенции питейном заведении. Далее послушаем самого Б. Окуджаву:

«В тесном ресторанчике Дома литераторов переливались голоса, клубился папиросный дым. У меня кружилась голова, и даже не столько от выпитого, сколько от сознания причастности. Я хорошо различал лица, слова, я наслаждался, ощущал себя избранным, посвященным, удостоенным. Теперь на этом месте — бар, теперь это проходной коридор, всего лишь предбанник бывшего ресторана. А тогда это было главное помещение. Пять-шесть столиков… За дальним из них я увидел Михаила Светлова! За соседним столиком справа — Семена Кирсанова. Слева, Господи Боже мой, сидел совсем еще юный Евтушенко в компании неизвестных счастливчиков. Рядом с ним — совсем уж юная скуластая красотка с челочкой на лбу. Сидели те, чьи стихи залетали в калужские дали, о ком доносились отрывочные известия, слухи, сплетни. Сидели живые. Рядом. Можно было прикоснуться!

Наровчатов заказал пол-литра и какую-то еду.

— Я предложил на правлении соорудить здесь камин, — послышался голос Кирсанова. — Представляешь? Огромный камин, в котором можно зажарить целого оленя!

«Пра-вле-ни-е…» — с благоговением подумал я.

— Послушай, — сказал Евтушенко кому-то из своих, — у меня четырнадцать тысяч… Давай сейчас махнем в Тбилиси, а?

«Че-тыр-над-цать ты-сяч! — поразился я. — Четырнадцать тысяч!»

Эта сумма казалась мне недосягаемой. «Четырнадцать тысяч!» — подумал я, трезвея.

Тут за наш столик подсел какой-то писатель со своим фужером и бутербродом на блюдечке.

— Привет, Серега, — сказал он.

— Ах, здравствуй, здравствуй, — выдавил Наровчатов.

Писатель отхлебнул из фужера, пожевал бутерброд, ткнул в

меня пальцем и спросил без интереса:

— А это кто?

— Это Булат… — пробубнил Наровчатов, стараясь не выронить из слов ни единой буквы, — мой друг и поэт…

— Булат-мулат, — усмехнулся писатель, — что-то много развелось нынче этих мулатов, а, Серега? Ты не находишь?..

— Заткнись! — взвизгнул Наровчатов. — У него отца в тридцать седьмом расстреляли!..

— Туда и дорога, — засмеялся писатель.

Я потянулся за вилкой, чтобы проучить обидчика, но руки не слушались. И тогда я заплакал.

В этот момент широкая мясистая ладонь Наровчатова хлестнула по розовой щечке писателя. Кто-то крикнул. Крик подхватили. Дым заклубился пуще. Официантка, широко улыбаясь, пробежала с подносом. Затем все улеглось. Полились прежние монологи за соседними столиками. Только там сидели уже другие писатели. Мы по-прежнему сидели вдвоем: я и спящий Наровчатов. Как мы расплатились, я не помнил, и как выволакивал грузного невменяемого поэта, не помнил, но я его выволок. Удалось поймать такси, и мы поехали на Волконский.

Дородная Галя, жена поэта, брезгливо оглядела меня и спросила:

— А вы кто?

— Я друг… — кажется, так пролепетал я.

— Настоящие друзья с ним не пьют, — сказала она с отвращением.

Я шел по поздней Москве и повторял с ужасом и восхищением: «Четырнадцать тысяч!.. Четырнадцать тысяч!..»

Спустя два года в Калуге вышел в свет первый сборник стихов Окуджавы под названием «Лирика». А через несколько месяцев после этого в жизни Окуджавы произошло еще одно радостное событие — он вернулся в Москву. Тогда наконец реабилитировали его мать, и семья смогла воссоединиться. Поселились они в Безбожном переулке. Окуджава устроился работать сначала в издательство «Молодая гвардия», затем в отдел поэзии «Литературной газеты». В свободное время продолжал писать стихи. Однако большой популярностью они не пользовались. Все изменилось, когда Окуджава решил шутки ради спеть одно из своих стихотворений под аккомпанемент гитары. Нот он не знал, но был знаком с тремя аккордами, которых вполне хватило для выступления. Присутствовавшие при этом друзья Окуджавы были настолько поражены, что тут же попросили его спеть еще одно стихотворение, затем еще. А потом решили записать эти песни на магнитофон.

Согласно другой версии, которой придерживается В. Фрумкин, все обстояло несколько иначе. По его словам, Окуджава свою первую песню (если не считать совершенно случайно появившейся у него в 1946 году еще в Тбилиси «Неистов и упрям») сочинил на спор с приятелем. Последний, наслушавшись шлягеров по радио, как-то заявил, что песня навсегда обречена быть глупой. Окуджава ему возразил и, когда приятель не поверил, предложил ему поспорить. «Я возьму гитару и спою тебе песню на собственные стихи, и ты поймешь, что она совсем не глупая». И Окуджава выиграл, сочинив «Песню о солдатских сапогах». На дворе стоял 1956 год.

В течение последующих трех лет Окуджава довольно плодотворно работал на ниве гитарной поэзии, и его имя, с помощью Магнитиздата, стало хорошо известным в кругах столичной интеллигенции. Благодаря этому, собственно, устроилась и его личная жизнь. На одной из вечеринок — в доме известного физика Льва Арцимовича — Окуджава познакомился с его племянницей Ольгой и влюбился в нее. У них вспыхнул роман, который привел к вполне логичному завершению — к свадьбе.

В 1959 году свет увидела вторая книга стихов Окуджавы «Острова».

Вспоминает Л. Жуховицкий: «Впервые имя Окуджавы я услышал от поэта Володи Львова, вскоре трагически погибшего — тридцати пяти лет от роду он утонул в бассейне «Москва». Володя сказал, что у него есть приятель, который не только пишет интересные стихи, но и делает из них песенки и сам поет под гитару. Эта информация сразу настроила меня резко против незнакомого стихотворца. Высокое искусство поэзии и пошлая гитара?! В довершение всего Володя попробовал воспроизвести какую-то песню Булата, кажется, «Синий троллейбус». Слова он путал, мелодию врал…

У меня тогда вышла первая книжка рассказов в «Советском писателе» («Дом в степи», 1959 год. — Ф. Р.), и работавшая там моя однокурсница по Литературному институту позвала на издательский вечер. Я пошел с восторгом и трепетом, который потом не испытывал ни от каких окололитературных посиделок. «Будет Окуджава», — сказала приятельница. Я пожал плечами — Окуджава так Окуджава.

Когда выпили и смели с покрытых бумагой канцелярских столов весьма скромную закуску, на дощатый помост вынесли обшарпанный стул и тут же буднично появился сам исполнитель. Облик его полностью подтвердил мои неприязненные ожидания. Окуджава был очень худ, почти тщедушен. Усики, курчавые волосенки, в лице ничего творческого. Гитара лишь усиливала общее ощущение незначительности и пошловатости.

Где-то на третьей песне его лицо казалось уже глубоким, мудрым и печальным, как у Блока.

Он тогда спел песен, наверное, пятнадцать, а потом еще столько же в крохотном издательском кабинетике, куда набилось человек двадцать — из литераторов помню Евгения Винокурова и моего друга Сашу Аронова.

Более сильного впечатления от искусства в моей жизни не было ни до, ни после, вообще никогда.

Мы с Ароновым подошли к Булату. Саша, знавший его по знаменитому литобъединению «Магистраль», сказал:

— Булатик, это очень здорово — но ценят тебя двести человек в Москве.

Я же произнес с абсолютной уверенностью:

— Через три года вас будет петь вся страна.

Переосторожничал. Вся страна пела Булата уже через полтора года.

С того вечера под крышей дома в Большом Гнездниковском я знал точно: в русской литературе появился новый гений».

Начинаясь как баловство, как способ повеселить друзей в неформальной обстановке, песни Окуджавы в скором времени вдруг превратились в нечто большее, чем просто песни. Они открыли новое течение в русской поэзии — самодеятельную песню и выпестовали целую плеяду талантливых бардов, в том числе: В. Высоцкого, А. Галича, Ю. Визбора, А. Городницкого, Ю. Кима и др. Но начиналось все именно с песен Окуджавы. С его «Леньки Королева», «Возьмемся за руки, друзья», «Давайте восклицать», «Полночного троллейбуса», «Вы слышите, грохочут сапоги…», «Ах, Арбат, мой Арбат…», «Комиссаров в пыльных шлемах». Как напишет позднее Я. Голованов: «До того, как песни Булата начали восхищать, они удивляли. Только самые прозорливые понимали тогда, что присутствуют при рождении городского романса второй половины XX века, и романс этот не может быть на что-то похожим, как не похожа эта половина на все другие времена. Пройдет совсем немного лет, и критики будут писать о том, что «представить себе русскую поэзию второй половины XX века без интонаций Окуджавы уже невозможно».

В начале 60-х годов Окуджаву уже знала вся страна. Буквально изо всех окон звучали его песни, и друзья порой шутили: если бы за каждую песню тебе платили копейку, ты был бы самым богатым человеком в стране. Окуджава на эту шутку грустно улыбался — назвать себя обеспеченным человеком, при такой популярности, он не мог. Вместе с женой Ольгой и сыном Антоном они жили в Ленинграде (на Ольгинской улице) и вели весьма скромный образ жизни. У них был маленький огород, на котором они выращивали картошку, и это здорово их выручало. Концертная деятельность больших денег Окуджаве не приносила (чаще всего он выступал бесплатно), зарплата была маленькой, и единственным приличным заработком оставалось литературное творчество (помимо создания собственных произведений, Окуджава занимался еще переводами). В 1961 году Окуджаву приняли в Союз писателей СССР. Однако радость от этого события вскоре была омрачена неприятным инцидентом. В том же году Окуджава закончил свое первое прозаическое произведение — повесть «Будь здоров, школяр!», которую опубликовал в альманахе «Тарусские страницы». Но официальные власти нашли в этом альманахе крамолу (в нем впервые за много лет были опубликованы стихи Мандельштама, Цветаевой) и встретили его выход злобной критикой.

В том же году (6 декабря) в «Комсомольской правде» появилась первая статья, в которой содержались откровенные нападки на песенное творчество Окуджавы. Статья называлась «О цене «шумного успеха», ее автор И. Лисочкин, в частности, писал:

«О какой-либо требовательности поэта к самому себе говорить не представляется возможным. Былинный повтор, звон стиха «крепких» символистов, сюсюканье салонных поэтов, рубленый ритм раннего футуризма, тоска кабацкая, приемы фольклора — здесь перемешалось все подряд. Добавьте к этому добрую толику любви, портянок и пшенной каши, диковинных «нутряных» ассоциаций, метания туда и обратно, «правды-матки» — и рецепт стихов готов. Как в своеобразной поэтической лавочке: товар есть на любой вкус, бери что нравится, может, прихватишь и что сбоку висит.

…Дело тут не в одной пестроте, царящей в творческой лаборатории Окуджавы. Есть беда более злая. Это его стремление и, пожалуй, умение бередить раны и ранки человеческой души, выискивать в ней крупицы ущербного, слабого, неудовлетворенного… Позволительно ли Окуджаве сегодня спекулировать на этом? Думается, нет! И куда он зовет? Никуда.

…Невооруженным глазом видна здесь тенденция уйти в «сплошной подтекст», возвести в канон бессмыслицу. А вот и ее воинствующий образчик — «Песня о голубом шарике»:

Девочка плачет,

Шарик улетел,

Ее утешают,

А шарик летит…

и т. д.

И все же назвать Окуджаву опальным поэтом, как это было с его коллегами Бродским или Галичем, нельзя. К нему применялась иная тактика. Его или публично поносили, или делали вид, что его вообще не существует. Но в целом власти относились к нему с меньшим недоверием. Ведь Окуджава был типичным «лириком», поющим о любви и дружбе, в отличие, скажем, от Высоцкого — тот своим хрипом просто выворачивал душу наизнанку. Но судьбу Окуджавы все же не назовешь легкой. На его долю тоже выпадало немало оплеух и зуботычин.

Вспоминает Я. Голованов: «В марте 1964 года в Ленинграде проходили Дни журнала «Юность». Туда отправилась большая группа авторов: Белла Ахмадулина, Вася Аксенов, Борис Слуцкий, Марк Розовский, Аркадий Арканов, Гриша Горин. Меня тоже пригласили. В Ленинграде к нашей веселой и плохо управляемой компании присоединились питерский прозаик Борис Никольский и Булат Окуджава, который жил тогда в Ленинграде. Там мы и познакомились и как-то быстро сошлись. Булат был на гребне славы: из всех окон звучали его песни. Между тем Булат и его жена Оля где-то на ленинградской окраине жили если не бедно, то очень трудно. Выглядел он неважнецки: черный свитер, черные брюки с пузырями на коленях…

Каждый вечер мы выступали. И в тот мартовский вечер в ленинградском концертном зале Булат тоже пел свои песни, а во время антракта мы с ним гуляли в фойе. И тут на Булата налетела стая девчонок с горящими глазами.

— Как вам не стыдно петь такую гадость! Вы же развращаете нашу молодежь!

Для меня было самым удивительным, что он своим тихим голосом стал доказывать этим девчонкам, что у него и в мыслях не было подобного. Девчонки наглели, становились все агрессивнее, я боялся, что они его ударят, и силком утащил за кулисы…

Комсомольские вожди, кстати, понимали, что даже слабые попытки каких-либо репрессий в отношении Окуджавы лишь повысят его популярность, но и они его тоже не любили. Чувствовали его внутреннюю независимость, свободу, а следовательно, невозможность им управлять, и уже поэтому любить не могли. Кто знает, может быть, эти девчонки в концертном зале были подосланы из горкома ВЛКСМ? В то время и такое могло случиться. Согласитесь, как-то трудно себе представить, что даже самые замороченные могли считать Булата «развратителем молодежи».

Примерно с середины 60-х годов ситуация вокруг Окуджавы несколько разрядилась. Он наконец получил возможность увидеть опубликованными целый ряд своих произведений. Так, в 1963 году вышла его первая переводная книга — «Песни Панамы» К. Чангмарина, а два года спустя и вторая — «Горная тропа» М. Мирнели. В 1964 году у него вышли сразу две книги стихов — «Веселый барабанщик» и «По дороге к Тинатин». В 1966 году Окуджава дебютировал на ниве драматургии — была опубликована его пьеса «Глоток свободы». В том же году фирма «Мелодия» выпустила первую грампластинку с его песнями.

В 1965 году состоялся дебют Окуджавы и в кино — на экраны страны вышел фильм «Верность», сценарий которого он написал совместно с режиссером Петром Тодоровским. Два года спустя режиссер Владимир Мотыль снял фильм по книге Окуджавы «Будь здоров, школяр!» под названием «Женя, Женечка и «катюша». Кстати, Окуджава сыграл в этом фильме крошечную роль. С именем В. Мотыля у Окуджавы связаны самые удачные работы в кино. Он написал слова к прекрасным песням, звучащим в фильмах: «Белое солнце пустыни» (1970), «Звезда пленительного счастья» (1975). Музыку к песням сочинил композитор И. Шварц.

Однако на этом список киношлягеров Окуджавы не исчерпывается. В 70-е годы им были написаны еще несколько песен, которые затем распевала вся страна. Причем их аудитория была огромной, что называется, от мала до велика. Например, к фильму Андрея Смирнова «Белорусский вокзал» (1971) он написал «Песню десантного батальона» («Нас ждет огонь смертельный…»), а к мюзиклам «Соломенная шляпка» (1974) и «Приключения Буратино» (1975) целый веер прекрасных песен — «Женюсь», «Очаровательный корнет», «Какое небо голубое», «Поле чудес» и др.

В 1971 году свет увидели сразу две книги прозы Окуджавы — «Прелестные приключения» и «Глоток свободы» (повесть о П. Пестеле). О своей работе над последней книгой Б. Окуджава рассказывал следующее:

«Почему я обратился к истории? Началось это случайно, с романа «Глоток свободы», как его назвали, а по-настоящему он называется «Бедный Амвросимов». Политиздат предложил мне написать о каком-нибудь замечательном человеке. И я (у меня плохо было с деньгами, а они обещали очень большой гонорар) рискнул. Мне показали список «пламенных революционеров»: выбирайте. Я говорю: «А почему нет Пестеля?» — «Ой, забыли! Замечательно, пишите о Пестеле…» Я начал изучать Пестеля, книги читать, в архивах работать. И чем больше я о нем узнавал, тем меньше он мне нравился. Зато на передний план выступил скромный писарь Амвросимов. На его примере мне захотелось как-то проследить, проанализировать, как влияли прогрессивные идеи того времени на простых людей, на обывателей. Ну вот я и написал этот роман. Политиздату он не понравился, потому что он был не о Пестеле. Но его опубликовал в журнале «Дружба народов» Сергей Баруздин, роман стал печататься за границей, во многих странах, в переводах.

Тогда и здесь, видимо, спохватились, решили, что надо все-таки издать, и издали. Назвали «Глоток свободы».

В 70-е годы вышли еще две книги Окуджавы на историческом материале: «Похождения Шилова, или Старинный водевиль» (1975) и «Путешествие дилетантов: Из записок отставного поручика Амирана Амилахвари» (1979). В 1973, 1976 и 1978 годах фирма «Мелодия» выпустила еще три пластинки с песнями Окуджавы.

Однако было бы неверным утверждение, что Окуджава в те годы остепенился и превратился в скучного советского литератора. Как и в былые годы, вокруг его имени порой гремели такие громы!.. Например, в 1973 году, когда из-за нескольких высказываний его едва не исключили из партии. При этом многие из его коллег выступили в пользу этого решения, тем самым продемонстрировав свою давнюю скрытую нелюбовь к Окуджаве. В числе этих людей оказался и Константин Симонов. На этой почве у него произошел конфликт с Евгением Евтушенко на дне рождения последнего (поэт отмечал 40-летие). Вспоминает сам Е. Евтушенко: «Симонов стал мне, беспартийному, объяснять, в чем Окуджава не прав, а Севастьянов, космонавт, ему поддакнул. Ну я обоих и попросил из своего дома… Потом ходил в горком к Гришину, вроде убедил — Булата наказали слегка, но у него осталась возможность печататься, выезжать за границу…»

Действительно, Окуджава в те годы пусть и не часто, но выезжал за рубеж. В частности, будучи руководителем Московского семинара молодых писателей, он отправился в США, чтобы читать лекции американским студентам. Причем эта поездка выглядела довольно анекдотично. Рассказывает сам Б. Окуджава:

«Мне неожиданно предложили поехать в Соединенные Штаты по приглашению нескольких университетов. Я полагал, что поездка будет заключаться в том, «что я буду читать свои стихи. Очень обрадовался, собрался… Наконец накануне отлета, вечером, мне позвонили и сказали, что я лечу, чтобы читать лекции о современной литературе… Я никогда в жизни лекций не читал… да и не готов… но, в полумертвом состоянии от страха, говорю: «Хорошо!» Потому что уж очень не хочется отказываться от такой поездки. Лечу в самолете и чувствую, что я сейчас в обморок упаду от ужаса. Прилетел — меня встречают профессора, сажают в машину, везут… Я говорю: «Куда же мы едем? В гостиницу?» А они говорят: «Нет, вы знаете, самолет немного опоздал, поэтому мы едем прямо в университет. Там уже ждут…» Приехали. Сидят аспиранты, студенты, профессора, очень тепло меня встретили… Я им честно сказал: «Я не смог отказаться от поездки и наврал, что буду читать лекции… Но я ничего не знаю. Поэтому… раз уж я прилетел… то я от страха придумал: я буду вам подробно рассказывать свою биографию. Если вас это устроит». Они сказали: «Да-да, устроит…» И я им пятнадцать дней рассказывал. Ну конечно, я им рассказывал не только о себе, вообще о нашей жизни, о том, как я был пионером, школьником, как воевал, как меня ранило, и как я лежал в госпитале…»

Раз уж мы коснулись зарубежных поездок Окуджавы, стоит вспомнить следующее. С тех пор, как в 60-е он впервые получил возможность выезжать за рубеж (сначала это были страны, как тогда называли, социалистического лагеря), в среде диссидентов пошли упорные разговоры о том, что Окуджава — агент КГБ. Особенно упорно на этом настаивал писатель Владимир Максимов. Знавший его И. Окунев вспоминает:

«Максимов, с которым я в свое время был хорошо знаком, вообще изволил говорить много чего, особенно в подпитии. Но ту самую версию о «сотрудничестве» Булата мне он высказал совсем по-другому. Сказал, что КГБ использует его в нужных целях, что своими песнями он помогает выявлять недовольных, настроенных против советской власти. «Они тянутся к нему, потому что в его песнях и стихах видят воплощение своих мыслей и настроений»…

Вступать с В. Максимовым в полемику я не стал. Однако с явлением, которое он имел в виду, мне довелось столкнуться, еще учась на филфаке МГУ. Студенты тогда тоже устраивали домашние посиделки, читали на них свои стихи, нередко фрондерские, обсуждали разные литературные вопросы. Как потом выяснилось, на этих вечерах присутствовали стукачи. Для некоторых, особо «говорливых», участие в таких компаниях кончалось весьма плачевно. Их брали на заметку — и под дальнейшее наблюдение со всеми вытекающими последствиями.

Так что в гипотезе В. Максимова была доля истины. По нему выходило, что Булат с помощью, как сейчас говорят, «менеджеров», содействовал КГБ, помогал выявлять сомнительные «элементы», внедрявшие в сознание молодежи цинизм и неверие в победу коммунизма.

В свете всего этого на версию Максимова работает и другое. Общеизвестно, что в то время многим пишущим талантливым людям чинились всевозможные препоны в творческом становлении. Их не печатали, не принимали в Союз писателей и даже на работу в редакции. Препятствовали всячески и Булату. Тем не менее в Союз писателей приняли (как мы помним, в 1961 году. — Ф. Р.)Получается — легализовали его творчество, и встречи с ним стали более многолюдными, что КГБ, естественно, и было нужно. Что касается разрешения выезжать за границу, оно, стало быть, тоже давалось с дальним прицелом: деятели с Лубянки понимали, что соприкосновение Булата с Западом может усилить в его творчестве мотивы неприятия советской действительности, а это еще больше привлечет к нему rex, кем интересуются органы… Только вот самому Булату, конечно же, и в голову не приходило, какая роль отводится ему — с его истерзанным сердцем — в том, что тогда цинично именовалось общественной жизнью».

Однако вернемся в 70-е годы.

Поэтические изыски Окуджавы в те годы были не столь плодотворными, как упражнения в прозе. Но где-то с конца десятилетия из-под его пера одно за другим стали появляться новые стихи. Причем связано это было не с предчувствием близких перемен, а с тем, что у Окуджавы появилось больше времени. Он тогда слег в больницу, делать ему было нечего, и он вернулся к стихам. Так на свет родился целый цикл стихотворений: «Примета», «Молодой гусар», «Римская империя времени упадка». Последнее творение было явно антисоветским, для конспирации «одетое» в исторические одежды. Приведу из него лишь два четверостишия.

Римская империя времени упадка

сохраняла видимость порядка:

Цезарь был на месте, соратники рядом,

жизнь была прекрасна, судя по докладам.

Римляне империи времени упадка

ели что достанут, напивались гадко,

а с похмелья каждый на рассол был падок…

Видимо, не знали, что у них упадок…

Наступили 80-е. В 1981 году фирма «Мелодия» расщедрилась и выпустила сразу две пластинки с песнями Окуджавы. А два года спустя вышла в свет еще одна книга Окуджавы на историческом материале — «Свидание с Бонапартом». В 1984 году, в канун 60-летия Окуджавы, состоялся первый официальный творческий вечер поэта в Концертном зале имени П. Чайковского. Естественно, был аншлаг.

Наступившая вскоре перестройка вновь вынесла на гребень волны «шестидесятников», в том числе и Окуджаву. Можно утверждать, что такого количества публикаций о себе и своем творчестве, какое появилось в 1986–1989 годы, Окуджава не знал даже во времена своего триумфа в начале 60-х. Но длилось это недолго. Наступили 90-е, и былая эйфория постепенно сошла на нет. Пришло другое время — зазвучали другие песни, про стихи уже никто не вспоминал. Окуджава очень чутко почувствовал это и одним из первых покинул столицу — уехал на свою дачу в Переделкино (на улице Довженко). Жена с сыном (он стал композитором) оставались в Москве, по выходным навещали Булата в его добровольной ссылке. В одном из интервью того времени Окуджава сетовал: «Я свое предназначение выполнил, то, что мог, сделал. Вообще искусство стало меняться. Везде уровень ресторана, но ресторанная песня — это ресторанная песня, и дай ей Бог здоровья, в ресторане ты не будешь слушать арию Каварадосси. Но когда эта музыка становится ведущей, это ужасно. Последнее время появились какие-то бездарные, безголосые, кривляющиеся исполнители, их называют звездами, они это всерьез в отношении себя воспринимают, вот эта пошлятина ресторанная — это плохо. Но думаю, пройдет».

В Переделкине Окуджава занимался творчеством — писал автобиографический роман «Упраздненный театр». Стихи сочинял очень редко, видимо, не было вдохновения. Причем писал Окуджава по старинке — шариковой ручкой. Друзья пытались уговорить его завести себе компьютер — мол, с ним удобнее, но он отшучивался: «Моцарт пользовался клавесином, и ничего… хорошую музыку писал».

Осенью 1993 года имя Окуджавы внезапно оказалось в центре международного скандала. Что же произошло? Во время его гастролей в Минске известный киноактер Владимир Гостюхин устроил возле филармонии, где он выступал, пикет и публично призвал людей бойкотировать концерт поэта. При этом Гостюхин публично разорвал конверт и разбил пластинку с песнями Окуджавы. Чем же прогневил актера поэт? Вот собственные слова В. Гостюхина: «После событий 93-го года, когда я даже в кошмарном сне не мог представить, что в центре Москвы танки откроют огонь и людей будут убивать просто так, Окуджава приехал на гастроли в Минск. А я читал интервью, где он говорил, что наслаждался произошедшим, как детективом. Не знаю, почему он так сказал. Окуджава — моя молодость, я все его песни знаю наизусть, нежный человек. И вдруг такая радость по поводу убиения людей! Для меня это было настолько сильным потрясением, что я просто разорвал конверт и разбил пластинку перед концертом. Был большой шум. В Верховном Совете в Минске этому было посвящено заседание. Призывали меня посадить…»

9 мая 1994 года, в день 70-летия Окуджавы, состоялся его творческий вечер. В небольшом уютном зале, в окружении восторженных поклонников и друзей, в присутствии нескольких членов правительства. Президент России Борис Ельцин прислал юбиляру поздравительную телеграмму, в которой имелись такие строки: «Вы были первым, кто вопреки цензуре вошел в дом русских людей со своими великолепными песнями».

В последние три года жизни Окуджава часто выезжал за границу. Причем цели этих поездок были разные — как личные (в Калифорнии ему была сделана сложная операция), так и деловые (чтение лекций в гуманитарных университетах). И, видимо, так было угодно судьбе, но одна из этих поездок стала для Окуджавы роковой.

В середине мая 1997 года Окуджава вместе с женой Ольгой Владимировной прилетели в Германию, куда их пригласило Магдебургское литературное общество. Пробыв на гостеприимной немецкой земле несколько дней, 18 мая они отправились в Париж. На этот раз цель их поездки была сугубо личная — они ехали, чтобы отдохнуть, походить по городу, который очень любили. Однако буквально через день в российском постпредстве (а они остановились в доме постпредства России при ЮНЕСКО) возникла идея уговорить Окуджаву провести творческий вечер для узкого круга русских парижан (такие вечера в посольстве устраивались регулярно). При этом разговора о том, что Окуджава будет петь, не было и не могло быть — все знали, что у него плохо с легкими. Собирались просто встретиться, поговорить, почитать стихи. Окуджава согласился. Вечер был назначен на 28 мая. Однако он так и не состоялся. Буквально через пару дней после разговора в посольстве начался грипп, которым заболел и Окуджава. Причем если у работников постпредства за несколько лет пребывания во Франции успел выработаться иммунитет к этому типу вируса, то про Окуджаву этого сказать было нельзя. Кроме этого, он принимал лекарства, которые снижали иммунитет, и любая вирусная инфекция была для него крайне опасна.

В первые дни заболевания Окуджаву лечил посольский врач, который сказал: «Давайте не будем начинать с антибиотиков, потому что вы пьете еще и другие лекарства, и как бы они не вступили в конфликт друг с другом. Давайте подождем несколько дней, все должно стабилизироваться». Но надежды медика не оправдались. Уже через несколько дней у Окуджавы поднялась температура — до 39 градусов. Встал вопрос о госпитализации.

Стоит отметить, что в военный госпиталь «Валь де Грасс» Окуджава пришел собственным ходом — он еще мог ходить. Там ему сделали повторные анализы и пришли к мнению, что у больного сложная степень пневмонии. Врачи также заметили, что у больного очень тяжелый психологический шок, который самым пагубным образом сказался на состоянии его организма. Друзья Окуджавы связали шок с тем, что Булат практически не знал французского языка, и это тяжело на него подействовало — он даже не мог полноценно общаться с врачами. В эти же дни, как назло, во Франции установилась очень жаркая погода. Кондиционеров в клинике не было — в легочных отделениях их не ставят. Дышать Окуджаве становилось все труднее, он даже перестал спать по ночам. На этой почве у него открылась давнишняя язва. Шестая часть легких отказалась работать.

В клинике рядом с Окуджавой все время кто-нибудь находился. В первую очередь, конечно, его жена Ольга Владимировна, которая была с ним неотступно. Много других людей, которые вели постоянное дежурство, — старший сын Александра Гинзбурга — Александр, дочка Анатолия Гладилина — Алла, Фатима Салказанова.

Утром 12 июня состояние Окуджавы значительно ухудшилось, и врачи приняли решение срочно транспортировать его в военно-учебную клинику Перси под Парижем, которая специализируется на тяжелых формах легочных заболеваний и располагает лучшей аппаратурой. Однако было уже поздно. Как грустно заметит затем супруга Окуджавы Ольга Владимировна: «Стянули все танки-пулеметы, всех ангелов с молебнами, по все это уже бесполезно. Все это надо было делать 3–4 дня назад».

В клинике Перси Окуджава прожил почти полдня. В 22 часа по московскому времени он скончался, так и не выйдя из комы. Позднее директор ЦЭЛТ А. Бронштейн так прокомментирует действия своих французских коллег: «Поскольку Окуджава — русский, французские врачи отнеслись к нему не самым лучшим образом и сделали далеко не все, что можно было. В результате его просто потеряли. Конечно, он был тяжелым больным, у него были проблемы с печенью, сердцем. Но грипп, даже французский, вовсе не причина для того, чтобы позволить человеку умереть…»

13 июня в русской церкви Александра Невского в Париже состоялось заочное отпевание и панихида по Булату Окуджаве. Три дня спустя его тело доставили в Москву. 18 июня состоялась панихида по усопшему. Практически все средства массовой информации России откликнулись на это скорбное событие.

«Сегодня»: «Тысячи людей пришли на Арбат, в Театр им. Вахтангова, проститься с Булатом Окуджавой. Гроб с телом поэта был установлен на сцене. Из динамиков звучали песни Окуджавы. Венки поэту принесли его друзья, вахтанговцы, прислали президент, правительство, Министерство культуры, общество «Мемориал». Известные писатели, поэты, барды, актеры, режиссеры на траурном митинге почтили память Булата Окуджавы. Выступали Белла Ахмадулина, Андрей Вознесенский, Евгений Евтушенко, Елена Камбурова, Владимир Войнович, Владимир Мотыль, министр культуры Евгений Сидоров и многие представители политической элиты. В четверг (19 июня) после отпевания в церкви Косьмы и Дамиана Окуджава будет похоронен на Ваганьковском кладбище».

«Огонек», И. Мильштейн: «Взрыв скорби по Окуджаве уляжется, как это всегда бывает в подобных случаях. Но жизнь без него окажется тяжелей, чем представляется даже сегодня, в эти печальные прощальные дни. Романтические мечты поэта очеловечить власть были, наверное, несбыточными, но он умел, как никто, добиваться большего: очеловечивать, пусть на миг, хоть в те минуты, пока звучит песенка, всю нашу жизнь и даже души вождей прочищать от смрада. Сентиментальный генсек ронял слезу над его «Десантным батальоном» (а как же! война вспомнилась, подвиги! Малая Земля!..). Само присутствие Окуджавы (в городе, в стране, на планете) облагораживало действительность. Не намного. На миллиграмм. Но пока хватало.

С уходом Окуджавы, теперь уже вне всякого сомнения, в России начинается настоящая взрослая жизнь. Без бумажных солдатиков, милосердных сестер и зеленоглазого бога. Без жалости, без веры и без пощады. А простодушная мудрость наша, детская доверчивость и насмешливая любовь умерли 12-го, в День России, во французском военном госпитале. «Ваш сын, ваш брат, ваш отец…»

Что ж, возьмемся за руки, друзья. На Ваганькове. Над свежей могилой».

P. S. 28 октября 1997 года в «Московском комсомольце» появилось интервью вдовы писателя и поэта Ольги Владимировны, в котором она заявила: «Я не хотела «номенклатурного» Новодевичьего — выбрала «демократичное» Ваганьково, потому что там лежит его мать. На могилу Булата отвели только стандартные полтора метра. Вначале, когда меня привели и показали это место, оно показалось мне очень уединенным, тихим. На могилу Булата (конечно, не к нему одному) от трех вокзалов возят экскурсии. Какое тут уединение? Какая тишина? И попал Окуджава после смерти в «номенклатуру»: аллея, где расположена его могила, — не для простых людей. И мне туда приходить трудно: все на виду. Ни подойти, ни постоять. Теперь я поняла свой промах. Лучше бы похоронила Булата в Переделкине, на тихом кладбище, где лежат много прекрасных собратьев по перу. Ну, может, еще соберусь с силами и перенесу его все-таки подальше от чужих глаз и чужого равнодушия».

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

Булат Окуджава

Булат Окуджава Кстати, о Булате. Мне всегда казалось, что у меня есть физиономические способности. По крайней мере, трех выдающихся людей я высоко оценил авансом, просто увидев их лица. Это Булат Окуджава, Александр Володин и Андрей Сахаров. Булат появился в «Магистрали»

Булат Окуджава

Булат Окуджава В чем же главная заслуга Булата Окуджавы в создании второго песенного искусства? Почему именно его считают родоначальником этого направления, хотя еще до него стали известны песни Юрия Визбора, Ады Якушевой, Михаила Анчарова и некоторых других авторов?

Булат Окуджава

Булат Окуджава Добрые слова надо писать ранним утром – к вечеру начинаешь сомневаться в их искренности. В нашей молодости было много ведомственных здравниц. Союзу архитекторов, например, принадлежал знаменитый дом отдыха «Суханове». Мы поехали туда на Новый год и

БУЛАТ ОКУДЖАВА

БУЛАТ ОКУДЖАВА Ну надо же так умудриться, Как был продуманно зачат, Что в день такой сумел родиться Не кто-нибудь, а ты, Булат. И тут не просто совпадете, Здесь тайный знак судьбы самой, Победы День и День Рожденья, «Бери шинель, пошли

Булат Окуджава

Булат Окуджава Ну надо же так умудриться, Как был продуманно зачат. Что в день такой сумел родиться Не кто-нибудь, а ты, Булат. И тут не просто совпаденье, Здесь тайный знак судьбы самой, Победы День и День Рожденья, — «Бери шинель, пошли

Булат ОКУДЖАВА

Булат ОКУДЖАВА Это было в семидесятые годы. Булату Окуджаве исполнилось 50 лет. Он тогда пребывал в немилости. «Литературная газета» его не поздравила.Я решил отправить незнакомому поэту телеграмму. Придумал нестандартный текст, а именно: «Будь здоров, школяр!» Так

ОКУДЖАВА БУЛАТ

ОКУДЖАВА БУЛАТ ОКУДЖАВА БУЛАТ (писатель, поэт, бард, киносценарист: «Верность» (1965), «Женя, Женечка и „катюша“ (1967); скончался 12 июня 1997 года на 74-м году жизни).В середине мая 1997 года Окуджава вместе с женой Ольгой Владимировной прилетели в Германию, куда их пригласило

Булат Окуджава, поэт

Булат Окуджава, поэт БОЖЕСТВЕННАЯ СУББОТА, ИЛИ СТИХИ О ТОМ, КАКОВО НАМ БЫЛО, КОГДА НАМ НЕ БЫЛО КУДА ТОРОПИТЬСЯЗиновию Гердту Божественной субботы хлебнули мы глоток, от празднеств и работы закрылись на замок. Ни суетная дама, ни улиц мельтешня нас не коснутся, Зяма, до

Булат ОКУДЖАВА

Булат ОКУДЖАВА Первая любовь у Окуджавы, как и положено, случилась в школе. Он учился в средней школе № 69, что на Арбате, и был влюблен в свою одноклассницу. Правда, та о его чувствах не догадывалась, предпочитая обращать внимание на более видных ребят.Потом у Окуджавы было

Булат ОКУДЖАВА

Булат ОКУДЖАВА Б. Окуджава родился 9 мая 1924 года в Москве в семье партийных работников. Его отец и мать были, что называется, ортодоксальными коммунистами, из той породы, что свято верила в «идеалы Октября». Отец Булата — Шалва Окуджава — прошел все ступени партийной

Булат Окуджава

Булат Окуджава Кстати, о Булате. Мне всегда казалось, что у меня есть физиономические способности. По крайней мере, трех выдающихся людей я высоко оценил авансом, просто увидев их лица. Это Булат Окуджава, Александр Володин и Андрей Сахаров. Булат появился в «Магистрали»

ОКУДЖАВА Булат

ОКУДЖАВА Булат ОКУДЖАВА Булат (писатель, поэт, бард, киносценарист: «Верность» (1965), «Женя, Женечка и «катюша» (1967); скончался 12 июня 1997 года на 74-м году жизни). В середине мая 1997 года Окуджава вместе с женой Ольгой Владимировной прилетел в Германию, куда их пригласило

БУЛАТ ОКУДЖАВА

БУЛАТ ОКУДЖАВА

Булат Окуджава

Булат Окуджава Письмо с неоконченными стихами было написано на плохонькой, вроде оберточной, бумаге: Мы стоим с тобой в обнимку возле Сены, как статисты в глубине парижской сцены, очень скромно, натурально, без прикрас… Что-то вечное проходит мимо нас. Расстаёмся мы где

БУЛАТ ОКУДЖАВА

БУЛАТ ОКУДЖАВА Ну надо же так умудриться, Как был продуманно зачат, Что в день такой сумел родиться Не кто-нибудь, а ты, Булат. И тут не просто совпадете, Здесь тайный знак судьбы самой, Победы День и День Рожденья, «Бери шинель, пошли

БУЛАТ ОКУДЖАВА

БУЛАТ ОКУДЖАВА То, что Высоцкий всегда называл — и считал — Булата Окуджаву своим крёстным отцом в поэзии, хорошо известно. Но вот как и когда он познакомился с песнями старшего товарища по цеху? Существует свидетельство самого Высоцкого:"…Я когда-то давно услышал во