22. По наклонной плоскости

22. По наклонной плоскости

Благодаря увеличению объемов военного производства мои позиции укреплялись до осени 1943 года. Исчерпав промышленные ресурсы Германии, я попытался использовать индустриальный потенциал контролируемых нами европейских государств[197]. Поначалу Гитлер не хотел использовать промышленный потенциал западных стран, а на восточных территориях в грядущие годы вообще не собирался развивать промышленность, ибо индустриализация, как он считал, способствует распространению коммунизма и порождает интеллигенцию, совершенно там не нужную. Однако обстоятельства оказались сильнее всех его теорий. Гитлер был достаточно практичным человеком и признал, что полезнее сохранить предприятия на оккупированных территориях и с их помощью решать проблемы снабжения наших войск.

Из всех индустриально развитых стран главную роль мы отводили Франции, правда, до весны 1943 года практически не использовали ее промышленный потенциал. Принудительная трудовая мобилизация, проводимая Заукелем, приносила больше вреда, чем пользы: рекрутированные французские рабочие бежали с предприятий, хотя лишь на немногих из них производилась продукция для наших военных нужд. В мае 1943 года я впервые высказал Заукелю свои возражения по этому поводу, а в июле на совещании в Париже предложил оградить от рекрутчины хотя бы те французские заводы, которые работали на нашу систему[198]. Я и мои сотрудники хотели наладить массовый выпуск одежды, обуви, тканей и мебели для немецкого населения не только во Франции, но и в Бельгии и в Голландии и таким образом высвободить мощности аналогичных немецких предприятий для производства вооружений. В начале сентября, как только я встал во главе всей немецкой индустрии, я пригласил в Берлин французского министра промышленности. Министр Бишелон, профессор Сорбонны, слыл человеком талантливым и энергичным.

Не сразу мне удалось убедить министерство иностранных дел принять Бишелона как государственного гостя. Пришлось даже обратиться к Гитлеру и объяснить, что невозможно принимать такого человека, как Бишелон, «с черного хода». В конце концов министра промышленности Франции разместили в берлинской правительственной резиденции для официальных гостей государства.

За пять дней до приезда Бишелона я разъяснил Гитлеру принципы создания комиссии планирования производства, а именно: Франция и другие европейские страны будут равноправными партнерами, разумеется, при условии сохранения решающего голоса за Германией[199]. 17 сентября 1943 года я встретился с Бишелоном, и очень скоро между нами возникли дружеские отношения. Мы оба были молоды, уверены в будущем и пообещали друг другу по возможности избегать ошибок, допущенных находящимися у власти представителями поколения Первой мировой войны. Я даже собирался убедить Гитлера отказаться от его замысла расчленения Франции, тем более что в экономически интегрированной Европе абсолютно не важно, где проходят границы. И некоторое время мы с Бишелоном свято верили в свои утопические идеи, что еще раз доказывает, насколько далеки мы были от реальностей окружавшего нас мира.

В последний день переговоров Бишелон попросил меня поговорить с ним наедине. Он сразу же сообщил, что по наущению Заукеля премьер-министр Лаваль запретил ему говорить о депортации французских рабочих в Германию, и, тем не менее, он попросил меня обсудить эту проблему[200]. Я, естественно, согласился. Бишелон изложил суть своих тревог, и в конце я спросил, поможет ли ему документ, защищающий рабочих французских промышленных предприятий от депортации в Германию. «Если это возможно, то все мои проблемы, включая реализацию согласованной нами программы, будут решены, – с облегчением сказал Бишелон. – Однако должен честно вас предупредить: депортация французских рабочих в Германию практически прекратится».

Я и сам это прекрасно понимал, но не видел другого способа добиться использования французского промышленного комплекса в наших интересах. Мы с Бишелоном поступили не по правилам: он нарушил инструкции Лаваля, а я вмешался в сферу полномочий Заукеля. Для нас обоих это соглашение, достигнутое без поддержки нашего начальства, имело весьма серьезные последствия[201].

Наша программа была выгодна обеим странам. Я получил дополнительные производственные мощности для выпуска вооружений, а французская сторона высоко оценила предоставленный ей шанс выпускать мирную продукцию в разгар войны. При содействии нашего военного командования во Франции были определены предприятия, включенные в программу. На них были развешаны объявления с моей факсимильной подписью о защите персонала от депортации в Германию. Взамен французские промышленники должны были увеличить объемы производства, обеспечить транспортировку продукции и продовольствия. Таким образом, десять тысяч человек были спасены от подневольного труда.

Уик-энд мы с Бишелоном провели в загородном доме моего друга Арно Брекера, а в понедельник я сообщил сотрудникам Заукеля о достигнутых соглашениях и призвал их отныне всячески стимулировать возвращение рабочих на французские заводы. Я также пообещал включить их число в квоту «мобилизации на предприятия военной промышленности Германии»[202]. Через десять дней я вновь приехал в Ставку фюрера, чтобы опередить Заукеля и лично доложить о новых соглашениях. В итоге Гитлер остался доволен, одобрил мои соглашения и даже смирился с вероятным снижением объемов производства в случае мятежей и забастовок[203]. В результате деятельность Заукеля во Франции практически прекратилась. Вместо прежней ежемесячной квоты в пятьдесят тысяч рабочих вскоре в Германию каждый месяц депортировалось всего лишь пять тысяч французов[204]. Несколько месяцев спустя (1 марта 1944 года) Заукель в гневе докладывал: «Сотрудники моих отделений во Франции сообщают, что делать им нечего. «С тем же успехом мы можем закрываться», – говорят они. о всех префектурах отвечают одно и то же: министр Бишелон договорился с министром Шпеером. Лаваль обнаглел настолько, что сказал мне: «Я больше не дам Германии ни одного человека».

Вскоре мне удалось практически прекратить депортацию рабочей силы из Голландии, Бельгии и Италии.

20 августа 1943 года министром внутренних дел рейха назначили Генриха Гиммлера. До того момента он был рейхсфюрером СС, всеохватывающей элитной структуры, которую называли «государством в государстве». Однако, как ни странно, в качестве начальника германской полиции Гиммлер являлся подчиненным министра внутренних дел Фрика.

Все расширяющиеся при поддержке Бормана полномочия гауляйтеров привели к ослаблению центральной имперской власти. Гауляйтеров можно было разделить на две категории. Первые заняли свои посты до 1933 года и оказались совершенно не способными управлять административным аппаратом. Вторые – сформировавшийся за прошедшие годы новый тип гауляйтеров бормановской школы: молодые управленцы, как правило с юридическим образованием, искренне старавшиеся усилить влияние партии на государственные структуры.

В соответствии с привычкой Гитлера дублировать органы управления гауляйтеры – как партийные функционеры – подчинялись Борману, а как рейхскомиссары по обороне – министру внутренних дел. Пока министром внутренних дел был слабовольный Фрик, это двойное подчинение не представляло для Бормана никакой опасности, однако, по прогнозам политических аналитиков, Гиммлер на этом посту становился серьезным противовесом Бормана.

Я разделял эту точку зрения и возлагал на Гиммлера большие надежды. Превыше всего я рассчитывал на то, что он остановит наконец распад центральной исполнительной власти. И действительно, Гиммлер сразу же пообещал мне призвать к порядку своевольных гауляйтеров[205].

6 октября 1943 года я выступил с речью перед партийными рейхсляйтерами и гауляйтерами. Я намеревался раскрыть глаза политическому руководству на истинное положение дел, развеять их иллюзии по поводу скорого выпуска нового ракетного оружия и разъяснить, что ситуация в нашей промышленности теперь находится в зависимости от противника. Чтобы перехватить инициативу, необходимо коренным образом изменить структуру экономики Германии, до сих пор еще полностью не переведенной на военные рельсы, заявил я. Из шести миллионов человек, занятых в производстве товаров народного потребления, полтора миллиона необходимо немедленно перевести в военную промышленность. Я сообщил о том, что товары народного потребления теперь будут производиться во Франции, и признал, что это, несомненно, улучшит стартовые позиции Франции в послевоенный период. После этого я заявил оцепеневшим слушателям: «Однако я считаю, что если мы хотим победить в этой войне, то в первую очередь должны пойти на жертвы».

А мои следующие слова, пожалуй, прозвучали слишком резко: «Прошу вас принять к сведению: мы более не можем и не будем терпеть своеволие гауляйтеров, которые препятствуют прекращению производства товаров народного потребления в своих дистриктах. Отныне, если в каком-либо регионе мои распоряжения не будут выполнены в течение двух недель, я своим приказом закрою предприятия. И смею вас уверить, я любой ценой готов заставить вас признать авторитет имперского правительства! Я имел беседу с рейхсфюрером СС Гиммлером и отныне, в случае невыполнения приказов, буду применять самые решительные меры».

Две последние фразы встревожили гауляйтеров куда больше, чем моя обширная программа. Не успел я закончить речь, как несколько человек во главе со старейшим гауляйтером Йозефом Бюркелем бросились ко мне. На повышенных тонах, грозно жестикулируя, они обвинили меня в том, что я угрожал им концентрационным лагерем. Я попросил Бормана еще раз дать мне слово, чтобы развеять недоразумение, однако Борман отмахнулся и с фальшивым добродушием заявил, что это ни к чему, ибо нет никаких недоразумений.

Вечером после того совещания гауляйтеры так перепились, что без посторонней помощи не могли добраться до спецпоезда, на котором ночью должны были отправиться в Ставку фюрера. Наутро я попросил Гитлера серьезно поговорить с политическими соратниками, но он, как всегда, пощадил чувства старых товарищей по борьбе. А вот Борман успел доложить о моей ссоре с гауляйтерами[206]. И Гитлер дал мне понять, что все гауляйтеры в ярости. Но что их больше всего разгневало – не сказал. Вскоре мне стало ясно: Борман наконец-то нашел способ подорвать мой авторитет. Он давно предпринимал подобные попытки, но лишь впервые добился кое-какого успеха. И ведь я сам дал ему повод. Отныне я уже не мог рассчитывать на безусловную поддержку Гитлера.

Вскоре мне довелось узнать и истинную ценность обещаний Гиммлера. Я распорядился послать ему документы о серьезных разногласиях с гауляйтерами, но не получал ответа несколько недель. Наконец статс-секретарь Гиммлера Вильгельм Штуккарт с некоторым смущением сообщил мне, что министр внутренних дел переслал документы непосредственно Борману, и ответ Бормана только что прибыл. Там отмечалось, что все указанные случаи проверены: как и ожидалось, мои приказы были неправомочны и гауляйтеры имели полное право не выполнять их. По словам Штуккарта, этот доклад вполне удовлетворил Гиммлера. Вот так лопнули мои надежды на усиление власти правительства и ослабление партийной власти на местах. Из союза Шпеер – Гиммлер ничего не вышло.

Прошло несколько месяцев, прежде чем я понял, почему мои планы были обречены на провал. Как рассказал мне гауляйтер Нижней Силезии Ханке, Гиммлер все же попытался нанести удар суверенитету некоторых гауляйтеров. Он разослал им приказы через начальников СС в их регионах, то есть нанес им неприкрытое оскорбление, но не принял в расчет мощную поддержку партийного аппарата Бормана. Всего за несколько дней Борман добился от Гитлера запрета на подобные действия Гиммлера. Может, Гитлер и презирал своих гауляйтеров, но в критические моменты всегда сохранял верность старым товарищам по оружию, и с этой сентиментальной дружбой не могли совладать даже Гиммлер и СС.

Потерпев поражение в первой же схватке, руководитель СС полностью признал независимость гауляйтеров. Намеченное совещание «имперских комиссаров по обороне» так и не созвали, и Гиммлер удовольствовался властью над не столь влиятельными бургомистрами и другими мелкими чиновниками. Борман и Гиммлер, давно обращавшиеся друг к другу на «ты» и по имени, снова стали добрыми друзьями. Моя речь помогла выявить интересы и соотношение сил различных группировок, но подставила под удар меня самого.

Не прошло и нескольких месяцев, как я записал на свой счет третью неудачную попытку активизировать скрытые возможности режима. Поставленный перед суровым выбором, я решил перейти в наступление. Всего через пять дней после речи перед гауляйтерами я добился от Гитлера своего назначения руководителем восстановления всех городов, пострадавших от бомбардировок. Таким образом, я получил полномочия в сфере, гораздо более близкой моим противникам, включая Бормана, чем многие проблемы, связанные с войной. Некоторые руководители уже думали о восстановлении этих городов как о своей важнейшей задаче на ближайшее будущее, но указ Гитлера ясно продемонстрировал, что подчиняться им придется мне.

Это назначение нужно было мне не только как средство в борьбе за власть. Над пострадавшими городами нависла еще одна угроза, которую я намеревался предотвратить: гауляйтеры видели в разрушении городов шанс сровнять с землей исторические здания, значения которых не могли оценить. Мне уже приходилось наблюдать проявления этой тенденции. Однажды я с гауляйтером Эссена смотрел с высокой террасы на руины пережившего бомбежку города. И вдруг гауляйтер вскользь заметил, что, раз уж кафедральный собор поврежден, его можно снести, чтобы он не мешал модернизации города. Бургомистр Мангейма умолял меня помочь предотвратить уничтожение выгоревшего Мангеймского замка и развалин Национального театра. Я узнал, что и в Штутгарте сгоревший дворец собирались снести по приказу местного гауляйтера[207]. Во всех этих случаях гауляйтеры руководствовались одним и тем же лозунгом: «Долой замки и церкви; после войны мы построим свои собственные памятники!» В этом отношении к памятникам старины проявлялся не только комплекс неполноценности партийных функционеров. Как объяснил мне один из гауляйтеров, оправдывая отданный им приказ об уничтожении монумента, замки и церкви прошлого – цитадели реакции, стоявшей на пути нашей революции. Подобные замечания свидетельствовали о фанатизме, свойственном партийным вождям в период борьбы, но, как я полагал, растерянном за годы пребывания во власти – годы компромиссов и уступок.

Я же придавал такое огромное значение сохранению исторического облика немецких городов и разумной политике реконструкции, что даже во время коренного перелома в ходе войны, в ноябре – декабре 1943 года, разослал письма всем гауляйтерам, в которых сформулировал отличные от своих же предвоенных принципы: отказ от претенциозности и излишеств и разумная трата средств; особое внимание строительству широких магистралей для избавления городов от транспортных пробок; масштабное жилое строительство; расчистка старых городских кварталов, возведение деловых городских центров[208]. Я уже не думал о монументальном строительстве, потеряв к нему всякий интерес – возможно, как и сам Гитлер, ибо он выслушал мою новую концепцию без единого возражения.

В начале ноября 1943 года советские войска приближались к Никополю, центру добычи марганцевых руд. В это же время произошел курьезный инцидент: Гитлер повел себя точно как Геринг, когда тот приказал своим генералам докладывать заведомо лживые сведения.

Мне позвонил чрезвычайно взбудораженный начальник штаба ОКХ Цайтцлер и сообщил, что только что жестоко повздорил с Гитлером. Гитлер, по его словам, требовал перебросить все имеющиеся дивизии на оборону Никополя, ибо без марганца война будет быстро проиграна. Мол, через три месяца Шпееру придется остановить все военное производство, так как у него нет запасов марганца. Цайтцлер не просто жаловался, он просил у меня помощи. По его мнению, настал момент начинать отступление, а не бросать в бой свежие войска: отступление – наш единственный шанс предотвратить новый Сталинград.

Услышав это, я немедленно вызвал Рёхлинга и Роланда, наших экспертов в области металлургии, чтобы прояснить ситуацию с марганцем. Безусловно, марганец – один из важнейших компонентов высококачественной стали, однако после телефонного звонка Цайтцлера у меня не осталось сомнений в том, что так или иначе, но марганцевые шахты в Южной России для нас потеряны. На совещании я получил на удивление благоприятную информацию и 11 ноября информировал Цайтцлера и Гитлера по телетайпу: «Имеющихся в рейхе запасов марганца достаточно на одиннадцать – двенадцать месяцев даже при соблюдении нынешнего технологического процесса. Имперская сталелитейная палата гарантирует, что, даже если Никополь будет потерян, применение других примесей позволит растянуть запасы марганца на восемнадцать месяцев без нанесения ущерба выпуску стратегических сплавов»[209]. Более того, я с полной ответственностью мог утверждать, что даже потеря соседнего Кривого Рога, ради удержания которого Гитлер намеревался провести крупномасштабное сражение, мало повлияла бы на выпуск стали в Германии.

Когда через два дня я прибыл в Ставку фюрера, Гитлер обрушился на меня в тоне, какого никогда прежде не допускал в общении со мной:

– С какой стати вы передали меморандум о ситуации с марганцем начальнику штаба?

Я был ошеломлен подобной реакцией, так как полагал, что мой доклад обрадует Гитлера, и только смог выдавить:

– Но, мой фюрер, это же отличные новости!

Гитлера мой ответ не успокоил.

– Вы вообще не должны посылать начальнику штаба никаких меморандумов! Если у вас появляется какая-либо информация, будьте любезны сообщать ее лично мне! Вы поставили меня в идиотское положение, ведь я только что отдал приказ сосредоточить все силы на обороне Никополя. Наконец-то у меня появился убедительный довод, чтобы заставить группу армий сражаться. И вдруг заявляется Цайтцлер с вашим меморандумом. Бы выставили меня лжецом! Если мы все же потеряем Никополь, то это будет ваша вина. Я запрещаю вам раз и навсегда, – он сорвался на крик, – посылать меморандумы кому бы то ни было, кроме меня. Вы поняли? Я запрещаю!

Тем не менее мой меморандум сделал свое дело: Гитлер вскоре перестал настаивать на сражении за месторождения марганцевой руды. Правда, одновременно прекратилось советское наступление в том районе, и мы потеряли Никополь только 18 февраля 1944 года.

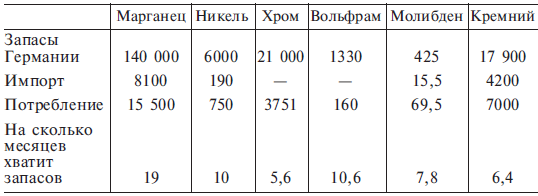

Во втором меморандуме, который я в тот же день вручил Гитлеру, я представил подробную информацию о запасах всех примесей, необходимых для производства сплавов. Цифры (в тоннах) приведены в следующей таблице:

На основании этой таблицы я сделал следующее заключение: «Следовательно, самым дефицитным элементом является хром. Это вызывает серьезные опасения, поскольку хром незаменим в высокотехнологичной военной промышленности. Если прекратятся поставки из Турции, запасов хрома хватит лишь на пять-шесть месяцев, то есть через один – три месяца после этого все резервы будут исчерпаны и мы будем вынуждены прекратить производство самолетов, танков, транспортных средств, танковых снарядов, подводных лодок и почти всех видов артиллерийских орудий»[210]. Это означало, что война закончится месяцев через десять после потери Балкан. В полнейшем молчании Гитлер выслушал мой доклад, из которого следовало, что исход войны решает не Никополь, а Балканы, и отвернулся. Чувствовалось, что ему не по себе, но он все же принялся обсуждать новую программу выпуска танков – правда, не со мной, а с моим сотрудником Зауром.

До лета 1943 года Гитлер звонил мне в начале каждого месяца, чтобы узнать самые последние данные о выпуске вооружений, и заносил их в специальную таблицу. Я называл показатели в привычном порядке, и Гитлер обычно комментировал их: «Очень хорошо!.. Ну просто замечательно!.. Сто десять «тигров»? Это больше, чем вы обещали… А сколько «тигров» вы сможете произвести в следующем месяце? Сейчас важен каждый танк…» Как правило, в заключение он коротко обрисовывал военное положение: «Сегодня мы взяли Харьков. Все идет хорошо. Очень приятно было поговорить с вами. Передайте привет жене. Она все еще в Оберзальцберге? Ну, еще раз наилучшие ей пожелания».

Когда я благодарил его и произносил партийное приветствие «Хайль, мой фюрер!», он иногда отвечал: «Хайль, Шпеер». Такой ответ, не лишенный легкой иронии над обязательным «Хайль, мой фюрер!», был признаком особой благосклонности; подобной чести редко удостаивались Геринг, Геббельс и немногие другие приближенные. В подобные моменты я чувствовал себя так, словно получил орден, и не замечал в этой фамильярности некоей снисходительности. Хотя очарование его личностью и возбуждение от причастности к окружению Гитлера давно прошли, хотя я уже не занимал уникальную должность его личного архитектора, хотя я стал одним из множества правительственных чиновников, слова Гитлера нисколько не потеряли для меня магической силы. И если уж бытьточным, то целью всех интриг и закулисной борьбы было услышать от Гитлера такие слова или добиться его благосклонности. Положение каждого из нас зависело от отношения фюрера.

Телефонные звонки Гитлера становились все реже и постепенно прекратились. Мне трудно вспомнить конкретную дату, но с осени 1943 года он мне точно не звонил. У него появилась привычка требовать ежемесячные отчеты от Заура.

Я не возражал, поскольку признавал за Гитлером право отобрать пожалованные им же привилегии. Однако из-за отличных отношений Заура и Дорша, давних членов нацистской партии, с Борманом я постепенно начал чувствовать себя неуютно в собственном министерстве.

Поначалу я еще пытался укрепить свои позиции: назначил заместителями к каждому руководителю десяти отделов министерства представителей промышленности, однако и Дорш, и Заур в своих департаментах сумели обойти мой приказ[211].

Поскольку не оставалось сомнений в том, что в министерстве формируется оппозиция, возглавляемая Доршем, 21 декабря 1943 года я совершил нечто вроде «государственного переворота», назначив двух надежных сотрудников, с которыми работал, когда еще был главным архитектором Гитлера, начальниками отдела кадров и орготдела и подчинив им прежде независимую Организацию Тодта.

На следующий день я сбежал от многочисленных забот, личных разочарований и интриг, преследовавших меня весь 1943 год, в самый отдаленный и уединенный уголок рейха – в северную Лапландию. В 1941-м и 1942 годах Гитлер запрещал мне выезжать в Норвегию, Финляндию и Россию, так как считал эти путешествия слишком опасными, а меня – незаменимым, но на этот раз он отпустил меня без долгих разговоров.

Мы вылетели на рассвете в моем новом четырехмоторном самолете «фокке-вульф кондор». Благодаря встроенным запасным топливным бакам он обладал необычайной дальностью полета[212]. Сопровождал нас Зигфрид Боррис, скрипач и маг-любитель, прославившийся после войны под именем Каланаг. Я не собирался произносить речи, но хотел порадовать солдат и рабочих Организации Тодта в рождественские праздники. Мы летели низко. Под нами проплывали цепочки финских озер, по которым мы с женой давно мечтали пройти на байдарках с палаткой. В ранних вечерних сумерках, а темнеет в этих северных широтах довольно рано, мы приземлились близ Рованиэми на заснеженной посадочной полосе, подсвеченной керосиновыми лампами.

Уже на следующий день мы проехали 440 километров на север в открытом автомобиле до маленького арктического порта Петсамо. Однообразностью пейзаж напоминал высокогорные склоны, но с появлением солнца вдруг окрасился всеми оттенками желтого и красного и обрел фантастическую красоту.

В Петсамо мы провели несколько рождественских представлений для рабочих, солдат и офицеров и заночевали в личном бункере командующего Северным фронтом. Затем мы отправились на лыжах на полуостров Рыбачий, самый северный и суровый участок фронта, где располагались наши передовые посты – всего в 80 километрах от Мурманска. Сопровождал нас генерал Хенгль. Мы медленно продвигались по пустынной местности, не оживленной ни единым деревцем. Тусклый зеленоватый свет еле пробивался сквозь пелену тумана. На одной из передовых позиций мне продемонстрировали стрельбу из 150-миллиметровой пехотной гаубицы по советскому блиндажу. До этого мне довелось присутствовать на «учебных стрельбах» одной из батарей тяжелых орудий на мысе Гри-Не; командир сначала сказал, что его цель – Дувр, но потом объяснил, что приказал стрелять так, чтобы снаряды упали в море. Здесь же артиллеристы стреляли прямой наводкой, и я впервые увидел разрушения, производимые таким снарядом: деревянные бревна перекрытий русского блиндажа взлетели в воздух. И тут же стоявший рядом со мной младший капрал беззвучно рухнул на землю. Пуля советского снайпера, выпущенная через смотровую щель блиндажа, попала ему в голову. Как ни странно, но это было мое первое столкновение с реальностью войны. До того момента я относился к нашей пехотной гаубице как к техническому достижению, испытываемому на полигоне; сейчас же я вдруг увидел ее как инструмент уничтожения людей.

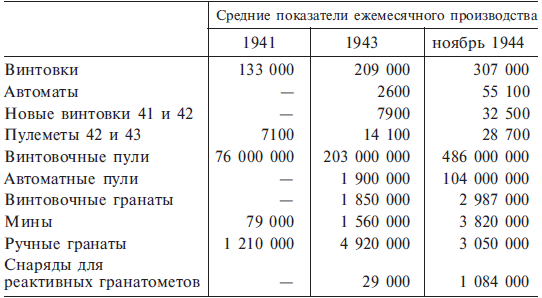

Во время этой инспекционной поездки и солдаты, и офицеры жаловались на недостаток легкого пехотного оружия, особенно – эффективных автоматов. Солдатам приходилось довольствоваться трофейным советским оружием этого типа.

Гитлер нес прямую ответственность за сложившуюся ситуацию. Пехотинец Первой мировой войны, он до сих пор хранил верность хорошо знакомому карабину. Летом 1942 года Гитлер, считая, что винтовки для пехоты гораздо удобнее, не дал разрешения на производство уже разработанной модели автомата. Один из результатов его окопного опыта я теперь увидел своими глазами. Восхищаясь тяжелыми артиллерийскими орудиями и танками, Гитлер способствовал их внедрению в ущерб производству стрелкового оружия.

Сразу же после возвращения я попытался устранить этот дисбаланс. В начале января нашу программу производства стрелкового оружия поддержали и дополнили Генеральный штаб сухопутных сил и командующий резервной армией. Однако Гитлер, мнивший себя экспертом по вопросам вооружений, тянул шесть месяцев, прежде чем одобрил наши предложения, зато впоследствии постоянно обвинял нас в том, что мы не можем добиться запланированных показателей в намеченные сроки. За девять месяцев мы достигли значительных успехов: увеличили выпуск автоматов в двадцать раз, хотя могли сделать это двумя годами ранее, если бы не были вынуждены отдать большую часть производственных мощностей под тяжелое вооружение[213].

После позиций на полуострове Рыбачий я осмотрел никелевый завод в Колосьокки, наш единственный источник никеля и главную цель моей рождественской поездки. Его территория была завалена рудой, поскольку весь транспорт был задействован на строительстве электростанции, недоступной для авиации противника. Я немедленно перевел электростанцию в разряд менее приоритетных объектов, и никель начал поступать на наши заводы более быстрыми темпами.

На поляне в глубине девственного леса, в окрестностях озера Инари, финские и немецкие лесорубы соорудили огромный костер – источник тепла и света, и Зигфрид Боррис начал вечер знаменитой чаконой из партиты[214] реминор Баха.

Ночью мы несколько часов шли на лыжах к одной из саамских стоянок. Предвкушаемая нами идиллическая ночевка в палатке при тридцати градусах ниже нуля не удалась. Ветер переменился, и наше убежище заполнилось дымом. В три часа ночи я выскочил из палатки и устроился на свежем воздухе в спальном мешке из шкуры северного оленя, а утром почувствовал острую боль в колене.

Через несколько дней я вернулся в Ставку. По инициативе Бормана Гитлер назначил совещание, на котором в присутствии руководителей важнейших министерств Заукель собирался представить программу мобилизации рабочей силы на 1944 год и заодно высказать свои претензии ко мне. Накануне я предложил Гитлеру провести предварительное совещание под председательством Ламмерса, чтобы уладить все разногласия, однако Гитлер явно был настроен агрессивно и ледяным тоном заявил, что не потерпит никаких попыток повлиять на участников совещания; он, мол, не желает выслушивать заранее составленные мнения и решения будет принимать сам.

После столь резкого выговора я со своими техническими советниками отправился к Гиммлеру и попросил приехать к нему фельдмаршала Кейтеля[215]. Я хотел заручиться их поддержкой и совместными усилиями не дать Заукелю возобновить депортации из оккупированных западных стран. Наши интересы в данном случае совпадали: Кейтель, которому подчинялись войсковые командующие, и Гиммлер, ответственный за поддержание порядка на оккупированных территориях, опасались, что действия Заукеля приведут к активизации партизанской борьбы. Мы договорились, что и Гиммлер, и Кейтель заявят на совещании, будто у них нет необходимого для облав количества людей, и в таком случае выполнение личного приказа Гитлера окажется под угрозой срыва. Так я надеялся окончательно прекратить депортации, а впоследствии добиться решения об использовании внутренних людских ресурсов и в первую очередь немецких женщин.

Борман явно подготовил Гитлера к совещанию не хуже, чем я – Гиммлера и Кейтеля. Уже по тому, как Гитлер холодно и даже грубо поздоровался с участниками совещания, стало ясно, что он в плохом настроении. Любой, кто хорошо его знал, в таких случаях остерегался затрагивать спорные вопросы. Мне не следовало бы изменять этому правилу и представить на рассмотрение фюрера лишь незначительные проблемы, однако обойти объявленную тему совещания было невозможно. Гитлер раздраженно прервал мое выступление:

– Герр Шпеер, я уже не в первый раз запрещаю вам навязывать свое мнение участникам совещаний. Здесь председательствую я, и мне решать, что следует делать. Не вам! Будьте любезны запомнить это!

Никто никогда не возражал разгневанному Гитлеру. Разумеется, мои союзники, Кейтель и Гиммлер, уже не помышляли о том, чтобы высказать то, о чем мы договорились. Наоборот, они решительно заверили Гитлера, что окажут всестороннюю поддержку программе Заукеля. Затем Гитлер начал расспрашивать присутствовавших министров о потребностях их отраслей в рабочей силе. Он тщательно записал все цифры, сам подвел итог и повернулся к Заукелю:

– Партайгеноссе Заукель, можете ли вы обеспечить в этом году четыре миллиона рабочих? Да или нет?[216]

Заукель оживился:

– Разумеется, мой фюрер. Даю вам слово. Однако, чтобы выполнить норму, мне необходима полная свобода действий на оккупированных территориях.

Я возразил, что большую часть этих миллионов можно мобилизовать в самой Германии, но Гитлер резко оборвал меня:

– Кто отвечает за трудовые ресурсы? Вы или партайгеноссе Заукель?»

И тоном, исключающим любые возражения, Гитлер приказал Кейтелю и Гиммлеру отдать соответствующие приказы подотчетным им ведомствам. Кейтель, как всегда, воскликнул:

– Слушаюсь, мой фюрер!

А Гиммлер промолчал. Безусловно, эту битву я проиграл, но дабы спасти хоть что-то, спросил Заукеля, может ли он гарантировать сохранение персонала предприятий, работающих на Германию по моему договору с Бишелоном? Заукель хвастливо заявил, что не видит в этом никаких проблем. Тогда я попытался установить приоритеты и вырвать у Заукеля хотя бы устное обещание депортировать рабочих в Германию только после того, как будет укомплектован штат определенных нами заводов. Зауккель в знак согласия махнул рукой, но тут вмешался Гитлер:

– Чего еще вы хотите, герр Шпеер? Неужели вам недостаточно заверений партайгеноссе Заукеля? Хватит беспокоиться о французской промышленности.

Дальнейшая дискуссия только усилила бы позиции Заукеля, и я сдался. Совещание закончилось. Гитлер повеселел и обменялся с некоторыми из присутствующих – даже со мной – парой дружеских слов. Несмотря на принятые решения, Заукель так и не приступил к депортации, хотя вряд ли его неудачам способствовали мои попытки заблокировать его деятельность через мои французские отделения и наши военные власти во Франции[217]. Планы Заукеля не осуществились потому, что Германия стремительно теряла авторитет на оккупированных территориях, расширялись области правления маки[218], а немецкие оккупационные власти не испытывали никакого желания создавать себе лишние трудности.

В итоге то совещание имело последствия лишь лично для меня. Увидев, как Гитлер обращается со мной, все поняли, что я впал в немилость, а победителем в конфликте между мной и Заукелем стал Борман. С тех пор мои помощники из числа промышленников подвергались сначала завуалированным, но со временем все более и более открытым нападкам; все чаще мне приходилось защищать их в партийном секретариате от обвинений и даже использовать для их защиты свои связи в СД[219].

Даже пышное празднование дня рождения Геринга 12 января 1944 года в Каринхалле – последняя встреча лидеров рейха по радостному поводу – не смогла отвлечь меня от забот. Геринг давно намекал мне, что хотел бы иметь мраморный бюст Гитлера (в натуральную величину) работы Брекера. Никто из приглашенных не обманул ожиданий хозяина. Стол в огромной библиотеке ломился от подарков: голландские сигары, слитки золота с Балкан, ценные картины и статуэтки. Геринг с гордостью демонстрировал гостям и дары, и планы увеличения более чем в два раза дворца Каринхалле, приготовленные его личным архитектором ко дню рождения.

Великолепная обстановка столовой и роскошная сервировка обеденного стола контрастировали с весьма скудной – в соответствии с тяжелыми временами – едой, подаваемой лакеями в белых ливреях. Поздравительную речь, как и в прежние годы, произнес Функ. Расхвалив таланты Геринга, его нравственные качества и прочие достоинства, он наконец предложил выпить за «одного из величайших немцев». Напыщенные слова Функа в реальной плачевной ситуации звучали странно, и лично мне это гротескное празднество казалось «пиром во время чумы».

После трапезы гости разбрелись по просторным залам Каринхалле. Мы с Мильхом обменялись несколькими словами: мне было интересно, откуда берутся деньги на всю эту роскошь. Мильх поведал, что недавно старый друг Геринга Лёрцер, известный летчик-истребитель Первой мировой войны, прислал рейхсмаршалу железнодорожный вагон, набитый товарами с итальянского черного рынка. Не был забыт даже прейскурант, видимо, для того, чтобы не сбить цены черного рынка по всей Германии, и подсчитана весьма приличная доля прибыли Мильха за реализацию груза. Мильх не стал продавать товары, а приказал распределить их среди служащих своего министерства, но я впоследствии слышал, что груз многих других вагонов распродавался, а прибыль шла в карман Геринга. Вскоре после того случая суперинтендент имперского министерства авиации Плагеман, которому приходилось выполнять эти поручения, был выведен из-под начала Мильха и напрямую подчинен Герингу.

Я по личному опыту был знаком с традицией празднований дней рождения Геринга. С тех самых пор, как меня ввели в прусский Государственный совет и назначили ежегодное жалованье в шесть тысяч марок, каждый год, перед самым днем рождения Геринга, я получал письменное извещение о том, что солидная часть моего жалованья будет удержана на общий подарок Герингу от Госсовета. Разумеется, моего согласия даже не спрашивали. Когда я упомянул об этом Мильху, он рассказал, что в министерстве авиации поступали примерно так же. К каждому дню рождения Геринга на его счет из общего фонда переводилась крупная сумма, а рейхсмаршал сам решал, какую картину приобрести на эти деньги.

И все же мы понимали, что все эти источники покрывают лишь малую часть колоссальных расходов Геринга. Мы не знали, кто из промышленников субсидирует рейхсмаршала, однако не раз убеждались в том, что подобные источники существуют, а именно: когда Геринг звонил нам и жаловался, что кто-то из наших подчиненных неподобающим образом обошелся с кем-то из его покровителей.

Мои впечатления от недавней поездки в Лапландию представляли колоссальный контраст с тепличной атмосферой этого коррумпированного, насквозь фальшивого мирка. И конечно, неопределенность моих отношений с Гитлером угнетала меня куда больше, чем я осмеливался признаться даже самому себе. И физически я был совершенно измотан и чувствовал себя гораздо старше, чем на свои тридцать восемь лет. Колено болело практически постоянно. У меня совсем не осталось сил. Или я просто искал предлог для бегства?

18 января 1944 года меня отвезли в госпиталь.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

Вниз по наклонной

Вниз по наклонной После Димблби и Мортона, которые за три года рассказали о королевской семье больше сенсационных подробностей, чем другие авторы за три столетия, можно было подумать, что для Букингемского и Кенсингтонского дворцов настал период спокойствия и тишины.

Вниз по наклонной

Вниз по наклонной [1] Bedell Smith S. Diana. The Life of a Troubled Princess. P. 283.[2] Bradford S. Diana. P. 292.[3] Номер «Sunday Express» от 19 ноября 1995 года.[4] Bedell Smith S. Op. cit. P. 284.[5] Номер «Daily Mail» от 16 ноября 1995 года.[6] Brown T. The Diana Chronicles. P. 348.[7] Ibid.[8] Bedell Smith S. Op. cit. P. 293.[9] Burrell P. A Royal Duty. P. 219.[10] Jephson P. Shadows of Princess. Diana, Princess of Wales 1987–1996.

Глава 22 По наклонной

Глава 22 По наклонной Рост производства военной продукции работал на укрепление моего положения вплоть до осени 1943 г. После того, как мы в основном исчерпали промышленные резервы Германии, я приложил немало усилий для использования потенциала других европейских стран,

Вниз по наклонной плоскости

Вниз по наклонной плоскости Дальневосточные дела стали в центр внешней политики России с середины 90-х годов XIX века. В 1894 году Япония начала войну против Китая из-за Кореи. Японские войска, не встречая нигде серьезного сопротивления, овладели Корейским полуостровом,

Об интересах, которые «укладываются» в одной плоскости

Об интересах, которые «укладываются» в одной плоскости Я должна оговориться, что в данной книге не раз будут встречаться такие места, где я сравниваю что-либо с формой куба, шара, конуса, круга, квадрата, прямоугольника и т.д. Конечно, если бы я предварительно не была

Вниз по наклонной

Вниз по наклонной В ноябре 1993 года родители 11-летнего Джордана Чендлера, который гостил на ранчо «Neverland», обвинили Майкла Джексона в растлении их несовершеннолетнего сына. Это обвинение, категорически отвергавшееся певцом, сразило его. В ходе расследования музыканта

Вниз по наклонной

Вниз по наклонной После Димблби и Мортона, которые за три года рассказали о королевской семье больше сенсационных подробностей, чем другие авторы за три столетия, можно было подумать, что для Букингемского и Кенсингтонского дворцов настал период спокойствия и тишины.

ПЕРВЫЙ ЭТАП. РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОЛЬНОГО СЦЕНИЧЕСКОГО ВНИМАНИЯ В РЕАЛЬНОЙ ПЛОСКОСТИ

ПЕРВЫЙ ЭТАП. РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОЛЬНОГО СЦЕНИЧЕСКОГО ВНИМАНИЯ В РЕАЛЬНОЙ ПЛОСКОСТИ Педагог прежде всего должен выработать у учеников навыки и уменье сосредоточивать свое внимание на данном объекте. Научить их абстрагироваться от всех внешних раздражителей, рассеивающих

ВТОРОЙ ЭТАП. РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОЛЬНОГО СЦЕНИЧЕСКОГО ВНИМАНИЯ В ВООБРАЖАЕМОЙ ПЛОСКОСТИ

ВТОРОЙ ЭТАП. РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОЛЬНОГО СЦЕНИЧЕСКОГО ВНИМАНИЯ В ВООБРАЖАЕМОЙ ПЛОСКОСТИ На сцене, в пьесе, в роли и в самой действительности существуют две главные плоскости проявления нашего внимания: реальная и воображаемая. Идя по линии роли, артист попадает то в одну, то в

2. Сужение объема до плоскости

2. Сужение объема до плоскости Исключение третьей координаты — запрет религиозной пропаганды. Очень скоро началось зафиксированное законодательством сужение объективной свободы совести. В новой редакции, принятой 14 съездом Советов, статья Конституции гласила: "В целях

3. Сужение плоскости до линии

3. Сужение плоскости до линии Исключение второй координаты — запрет вероисповедания. Последний удар по свободе совести нанесла ныне действующая Сталинская Конституция 1936 года. Ст. 124 гласит: "В целях обеспечения за гражданами свободы совести церковь в СССР отделена от