Глава первая До первого «Камня» (1891–1913)

Глава первая

До первого «Камня» (1891–1913)

1

Осип (Иосиф) Эмильевич Мандельштам, как сказано им самим, родился «в ночь с<о> второго <(14)> на третье <(15)> января» 1891 года в Варшаве.

Согласно семейной легенде, предки Мандельштамов были выходцами из Испании, а основателем рода считается ювелир при дворе курляндского герцога Э.И. Бирона. «Семья дала миру известных врачей и физиков, сионистов и ассимиляционистов, переводчиков Библии и знатоков Гоголя»[41]. «В Киеве старожилы до сих пор вспоминают о профессоре-офтальмологе и общественном деятеле, носившем эту фамилию. В ленинградском медицинском мире почетное место заняли мои сверстники и тоже Эмильевичи – два брата Мориц и Александр Мандельштамы. Один из Мандельштамов заведовал кафедрой в Гельсингфорсском университете. Другой был драгоманом и знатоком арабской культуры. Он работал в русском посольстве в Константинополе», – с гордостью писал в своих воспоминаниях младший брат поэта, Евгений[42].

Немецко-еврейская фамилия «Мандельштам» переводится с идиш как «ствол миндаля» и заставляет внимательного читателя Библии вспомнить о процветшем миндальном жезле первосвященника Аарона (Числа 17, 1—10) и о видении пророка Иеремии: «Я сказал: вижу жезл миндального дерева» (Иер. 1, 11). О происхождении своей фамилии сам поэт никогда не забывал и обыгрывал его в стихах:

Как царский посох в скинии пророков,

У нас цвела торжественная боль.

«Есть ценностей незыблемая скала…», 1914,

а также в прозе – например, в открытом письме А.Г. Горнфельду, помещенном в «Вечерней Москве» от 12 декабря 1928 года, где Мандельштам отделяет себя – русского поэта от себя же – иудея: «А теперь, когда извинения давно уже произнесены, отбросив всякое миндальничанье, я, русский поэт…» и т. д. (IV: 103). Евгений Мандельштам вспоминал, как они с братом в юности разыгрывали свою фамилию в шуточной шараде: первые два слога – лакомство, третий – часть дерева[43].

Отец Мандельштама Эмиль (Хацкель) Вениаминович родился в 1852 году – если верить аттестату Динабургской ремесленной управы – или в 1856 году, если положиться на память Евгения Мандельштама, в местечке Жагоры Шавельского уезда Ковенской губернии. «Четырнадцатилетний мальчик, которого натаскивали на раввина и запрещали читать светские книги, бежит в Берлин, попадает в высшую талмудическую школу, где собирались такие же упрямые, рассудочные, в глухих местечках метившие в гении юноши: вместо Талмуда читает Шиллера, и, заметьте, читает его как новую книгу» (Из автобиографической прозы О. Мандельштама «Шум времени») (II: 362).

Не выдержав полуголодного, почти нищенского существования в Берлине, юноша отказывается от учебы и в поисках заработка возвращается в Прибалтику. В это же время в Ригу перебрались родители Эмиля Вениаминовича. Здесь также жил один из его братьев. Второй обосновался в Варшаве.

19 января 1889 года в Динабурге (Двинске) состоялось бракосочетание Эмиля Мандельштама с Флорой Осиповной Вербловской. Финансовые дела Мандельштама в этот период его биографии наладились. Эмиль Вениаминович занялся изготовлением перчаток и в конце февраля 1891 года, спустя месяц с небольшим после рождения старшего сына Осипа, получил аттестат «в том, что он признается достойным мастером перчаточного дела с присовокуплением вспомогательного ремесла сортировщика кож»[44]. В семье Мандельштамов до сих пор хранится принадлежавшая Мандельштаму-старшему печатка для маркировки кож.

В 1892 году у Мандельштамов рождается второй сын – Александр, в 1898 году третий – Евгений. К этому времени Эмилю Вениаминовичу удается перевезти семью сначала поближе к столице – в Павловск (1894 год), а затем, около 1897 года – в Петербург.

Почти два десятилетия спустя Мандельштам изобразит Павловск в программном стихотворении «Концерт на вокзале» (1921). Ницшевский образ звезд – «светящихся червячков»[45] будет соседствовать в начальных строках этого стихотворения с отчетливой цитатой из «Выхожу один я на дорогу…» («звезда с звездою говорит») Лермонтова, в котором философ Владимир Соловьев видел «прямого родоначальника»[46] ницшеанства:

Нельзя дышать, и твердь кишит червями,

И ни одна звезда не говорит,

Но, видит Бог, есть музыка над нами, —

Дрожит вокзал от пенья аонид,

И снова, паровозными свистками

Разорванный, скрипичный воздух слит.

Огромный парк. Вокзала шар стеклянный.

Железный мир опять заворожен.

На звучный пир в элизиум туманный

Торжественно уносится вагон.

Павлиний крик и рокот фортепьянный.

Я опоздал. Мне страшно. Это – сон.

И я вхожу в стеклянный лес вокзала,

Скрипичный строй в смятеньи и в слезах.

Ночного хора дикое начало

И запах роз в гниющих парниках,

Где под стеклянным небом ночевала

Родная тень в кочующих толпах…

И мнится мне: весь в музыке и пене

Железный мир так нищенски дрожит.

В стеклянные я упираюсь сени.

Куда же ты? На тризне милой тени

В последний раз нам музыка звучит[47].

Надежда Яковлевна Мандельштам полагала, что «родная» и «милая тень» здесь – это мать поэта, Флора Осиповна Вербловская (в честь отца которой Мандельштам, по-видимому, был назван). До замужества она жила в Вильно и получила настолько хорошее музыкальное образование, что даже освоила профессию учительницы музыки (по классу фортепиано). Флора Осиповна была родственницей известного историка литературы Семена Афанасьевича Венгерова. Родным языком матери поэта был русский, хотя с мужем она иногда говорила по-немецки. «Детей воспитывала и вводила в жизнь мать и в какой-то степени бабушка со стороны матери С<офья> Г<ригорьевна> Вербловская, всегда жившая с нами. Матери мы обязаны всем, особенно Осип», – свидетельствовал самый младший брат поэта[48].

Детство Осипа Мандельштама безоблачным не было. «Там, где у счастливых поколений говорит эпос гекзаметрами и хроникой, там у меня стоит знак зиянья, и между мной и веком провал, ров, наполненный шумящим временем, место, отведенное для семьи и домашнего архива» («Шум времени») (II: 384). Дело осложнялось еще и тем, что из общины, из ритуала семья Мандельштамов вышла, но клейма еврейства избыть не могла.

Со второй половины 1900-х годов дела Эмиля Вениаминовича шли все хуже, а к 1917 году он разорился окончательно. Любителю эффектных деталей Корнею Чуковскому запомнились «черные руки» мандельштамовского отца, «пострадавшие от постоянной работы над кожами. Это были руки чернорабочего»[49].

«Отец в жизни семьи активного участия не принимал, – вспоминал Евгений Мандельштам. – Он часто бывал угрюм, замыкался в себе, почти не занимался детьми»[50].

Это спустя десятилетия, в 1932 году старший сын напишет отцу: «Я все более убеждаюсь, что между нами очень много общего в интеллектуальном отношении, чего я не понимал, когда был мальчишкой» (IV: 148). А отец, узнав об аресте сына, заплачет: «Нежненький мой Ося»[51]. Понадобились годы и годы, чтобы взаимоотношения между сыном и отцом приобрели наконец ту степень близости, которая в счастливых семьях воспринимается как сама собой разумеющаяся, начиная от рождения ребенка.

Глухие намеки на постоянные размолвки между родителями проникли в повесть Мандельштама «Шум времени». А одной из позднейших собеседниц поэта (Эмме Герштейн) запомнились мандельштамовские «откровенные и тяжелые признания с жалобами на тяжелое детство, неумелое воспитание: его слишком долго брали с собой в женскую купальню, и он тревожно волновался, когда его секла гувернантка»[52].

Вдобавок ко всему мать Мандельштама была одержима почти маниакальной страстью к переездам. «Причины были самые неожиданные, но выяснялись они обычно только к весне, после очередного осеннего переезда. То ее не устраивал этаж, то детям было далеко ездить в школу на Моховую, то мало было солнечных комнат, то неудобной оказывалась кухня и т. п. По моим подсчетам, до Февральской революции мы сменили в Петербурге 17 адресов», – жаловался в своих мемуарах брат поэта, Евгений[53].

Слова «семья» и «дом» были лишены для ребенка Мандельштама того сладкого привкуса, которым они обладали, скажем, для Бориса Пастернака и Марины Цветаевой, еще и потому, что он в свои детские годы мучительно искал и никак не мог найти отчетливой точки зрения на собственное еврейство: «<К>ругом простирался хаос иудейства, не родина, не дом, не очаг, а именно хаос, незнакомый утробный мир, откуда я вышел, которого я боялся, о котором смутно догадывался – и бежал, всегда бежал» («Шум времени») (II: 354).

Процитируем здесь еще один отрывок из мандельштамовского «Шума времени», где трудный поиск национальной самоидентификации передается через описание реальных блужданий одинокого мальчика на женских хорах петербургской синагоги – по-видимому, Мандельштама привела сюда бабушка, – в то время как все его сверстники вместе со взрослыми славят Господа: «Еврейский корабль, с звонкими альтовыми хорами, с потрясающими детскими голосами, плывет на всех парусах, расколотый какой-то древней бурей на мужскую и женскую половину. Заблудившись на женских хорах, я пробирался, как тать, прячась за стропилами. Кантор, как силач Самсон, рушил львиное здание, ему отвечали бархатные камилавки, и дивное равновесие гласных и согласных в четко произносимых словах сообщало несокрушимую силу песнопениям. Но какое оскорбление – скверная, хотя и грамотная речь раввина, какая пошлость, когда он произносит “государь император”, какая пошлость все, что он говорит!» (II: 361). Отметим, что мандельштамовское притяжение к еврейству описывается здесь прежде всего как притяжение к «четко произносимым словам», а в мандельштамовском отталкивании от ассимилированного еврейства сквозит в первую очередь раздражение против «скверной, хотя и грамотной речи раввина».

Особую драматичность отношению Мандельштама к собственным семейным и национальным корням придавало то обстоятельство, что он всегда отчетливо понимал, какую – почти невероятную – степень уверенности в себе способен обрести человек, четко сознающий свою причастность к определенному семейному или национальному «клану». Хвалу дому Мандельштам воспел в заметке 1923 года «Гуманизм и современность»: «<K>то осмелится сказать, что человеческое жилище, свободный дом человека не должен стоять на земле как лучшее ее украшение и самое прочное из всего, что существует?» (II: 287). А о своей родовой принадлежности поэт в 1926 году писал обожаемой жене: «<Я> люблю только тебя <…> и евреев» (IV: 63).

В детские годы и в юности «хаосу иудейскому» в сознании Мандельштама противостоял идеально организованный ампирный Петербург (хотя и архитектуру он в одном из стихотворений 1912 года определит как свой «давний бред»): «Скажу и теперь, не обинуясь, что, семи или восьми лет, весь массив Петербурга, гранитные и торцовые кварталы, все это нежное сердце города, с разливом площадей, с кудрявыми садами, островами памятников, кариатидами Эрмитажа, таинственной Миллионной, где не было никогда прохожих и среди мраморов затесалась всего одна мелочная лавочка, особенно же арку Генерального штаба, Сенатскую площадь и голландский Петербург я считал чем-то священным и праздничным» («Шум времени») (II: 350).

2

Невзирая на материальные трудности, которые к концу 1890-х годов начали преследовать семью Мандельштамов, в сентябре 1899 года любящая мать определила восьмилетнего Осипа в петербургское коммерческое Тенишевское училище, где плата за обучение была довольно высокой. Увы, училище (первоначально именовавшееся общеобразовательной школой князя Тенишева) никогда не стало в глазах Мандельштама подобием пушкинского Лицея, хотя все основания для этого, казалось бы, имелись. Ведь те педагогические новации, которые осуществлялись в Тенишевском училище, с поправкой на время вполне могут быть соотнесены с прекрасными начинаниями Лицея александровской эпохи. Кстати сказать, такое сопоставление Мандельштаму в голову все же приходило. В «Шуме времени» он, пусть иронически, сравнил Тенишевское училище – «самую тепличную, самую выкипяченную русскую школу» – с «пушкинским Лицеем» (II: 375)[54].

К концу 1890-х годов в России назрела настоятельная потребность в коренной реформе школьного образования. Стремясь избежать опеки весьма консервативного Министерства народного просвещения, группа педагогов решила открыть школу под вывеской коммерческого училища (они находились тогда в ведении Министерства финансов). Решающую благотворительную поддержку оказал князь Вячеслав Николаевич Тенишев.

Сначала школа располагалась в небольшой квартире на Загородном проспекте, а затем был куплен земельный участок на Моховой улице, и к 1900 году архитектор Р. Берзен построил на этом участке здание училища – «самое роскошное в те времена, со светлыми классами, большим двором для игр, оранжереей, лабораториями физики, химии и т. д. и даже с двумя театральными залами» (из книги «Над рекою времени» бывшего тенишевца А. Рубакина)[55]. Была в училище собственная небольшая обсерватория и бассейн с рыбками.

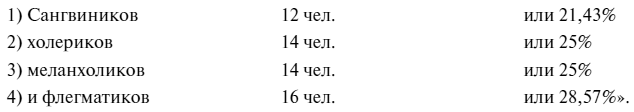

В своем педагогическом манифесте директор и учителя с полным на то основанием горделиво указывали, что «общеобразовательная школа имени кн. Тенишева представляет у нас первый опыт рациональной постановки как умственного, так и телесного воспитания учащихся»[56]. Воспитание гармонически развитой личности действительно ставилось педагогами Тенишевского училища во главу угла, чему немало способствовала царившая здесь атмосфера творческого поиска. «Наказаний у нас не было, в старших классах разрешалось курить, но т. к. это было разрешено – почти никто не курил»[57]. В Тенишевском училище также не было дневников с оценками и классных кондуитов, поощрялось посещение родителями уроков, предпринимались попытки индивидуального подхода к каждому ребенку. Так, в отчете училища за 1901 год трогательно сообщается, что «по темпераментам в смысле Гиппократа (темпераменту физиологическому) учащиеся делятся следующим образом:

Интересно, в какую из этих групп входил Ося Мандельштам?

Было много экскурсий: Путиловский завод, Горный институт, Ботанический сад, озеро Селигер с посещением Иверского монастыря, на Белое море, в Крым, в Финляндию (доподлинно известно, что Мандельштам участвовал в одной из таких экскурсий – в Великий Новгород и на Валдай).

О том, с каким чувством тенишевцы вспоминали свою школу, можно судить, например, по уже цитировавшейся мемуарной книге А. Рубакина, учившегося на два класса старше Осипа Мандельштама: «Я до сих пор вспоминаю с благодарностью, как много мне дала эта школа. В ней преподавали такие замечательные педагоги, как художник Н.К. Педенко, В.Н. Никонов, В.А. Гердт, В.В. Гиппиус, историки А.Я. Закс, И.М. Гревс, морской офицер, математик, гроза учащихся Н. Бригер, экономист М.И. Туган-Барановский, физики Сазонов, А. Добиаш, географ Э.Ф. Лесгафт и многие другие»[58].

Также хочется привести прочувствованные строки, посвященные Тенишевскому училищу В. Валенковым, учившимся на класс младше Мандельштама: «Среди всей серой, холодной, безразличной обстановки нашей жизни только в нем одном <в Тенишевском училище> я встречал ласку и любовь, ту великую, глубокую, разумную любовь, которая влагает душу в человека, оберегает заботливо от пошлости и с чудной, непостижимой улыбкой заставляет его бороться за все лучшее, светлое и великое»[59].

О «чеховской невообразимой улыбке» (II: 369) директора Тенишевского училища А.Я. Острогорского сочувственно упоминается в «Шуме времени». «Все училище, со всеми своими гуманистическими турусами на колесах, – пишет Мандельштам, – держалось его улыбкой» (II: 370).

Но мандельштамовское описание «гуманистических турусов на колесах» в целом производит не слишком отрадное впечатление: «<В>оспитывались мы в высоких стеклянных ящиках, с нагретыми паровым отоплением подоконниками, в просторнейших классах на 25 человек <…>. Наглядные методы заключались в жестокой и ненужной вивисекции, выкачивании воздуха из стеклянного колпака, чтобы задохнулась на спинке бедная мышь, в мученье лягушек, в научном кипячении воды с описанием этого процесса и в плавке стеклянных палочек на газовых горелках <…>. От тяжелого, приторного запаха в лабораториях болела голова, но настоящим адом для большинства неловких, не слишком здоровых и нервических детей был ручной труд <…>. Все время в училище пробивалась военная, привилегированная, чуть ли не дворянская струя; это верховодили мягкотелыми интеллигентами дети правящих семейств, попавшие сюда по странному капризу родителей» (II: 368–369).

Сколько можно судить по сохранившимся обрывкам воспоминаний, Осипу Мандельштаму с трудом удавалось найти общий язык со своими сверстниками. Правда, Надежда Яковлевна Мандельштам со слов одного из мандельштамовских соучеников (В. Жирмунского) писала о том, что «в Тенишевском» «к Мандельштаму сразу отнеслись бережно и внимательно»[60]. Однако другой выпускник Тенишевского училища (А. Рубакин) сообщает, что «Осип был весьма трусоват, чем и славился», и приводит не слишком лестное прозвище Мандельштама тенишевских времен – «Гордая лама»[61].

«Мандельштам – умный и способный мальчик, но вместе с тем и очень самолюбивый», – писал в своем отзыве о поведении учеников 1-го класса 1899/1900 учебного года преподаватель Закона Божьего, священник Дмитрий Гидаспов[62]. «Очень способный и необыкновенно старательный мальчик, правдив, очень впечатлителен и чувствителен к обиде и порицанию». Такими виделись основные свойства характера Мандельштама-третьеклассника тенишевскому преподавателю географии[63]. А вот как об успехах Мандельштама в 1904 году отчитывался преподаватель Березин: «мат<ематика> – хор<ошо>, фр<анцузский> – хор<ошо>, рис<ование> – стал немн<ого> лучше, физ<ика> – уд<овлетворительно> вп<олне>, рус<ский> – хор<ошо>, геол<огия> – вп<олне> уд<овлетворительно>, геог<рафия> – хор<ошо>, нем<ецкий> – хор<ошо>, оч<ень> мн<ого> раб<отает>»[64].

Почему Мандельштам не слишком уютно чувствовал себя в Тенишевке?

Точно не потому, что он был единственным евреем в классе, – антисемитизм в училище не поощрялся[65].

В качестве ответа на этот вопрос было бы чрезвычайно соблазнительно процитировать язвительного Владимира Набокова, который окончил училище спустя несколько лет после Мандельштама: «Как во всех школах, между мальчиками происходил постоянный обмен непристойных острот и физиологических сведений; и как во всех школах, не полагалось слишком выделяться. Я был превосходным спортсменом; учился без особых потуг, балансируя между настроением и необходимостью; не отдавал школе ни одной крупицы души, сберегая все свои силы для домашних отрад – своих игр, своих увлечений и причуд, своих бабочек, своих любимых книг, – и в общем не очень бы страдал в школе, если бы дирекция только поменьше заботилась о спасении моей гражданской души». «Наибольшее негодование <в учителях> возбуждало то, – продолжает Набоков, – что уже тогда я испытывал непреодолимое отвращение ко всяким группировкам, союзам, объединениям, обществам. Помню, в какое бешенство приходил темпераментный В.В. Гиппиус, один из столпов училища, довольно необыкновенный рыжеволосый человек с острым плечом (тайный автор замечательных стихов), оттого что я решительно отказывался участвовать в каких-то кружках, где избиралось “правление” и читались исторические рефераты, а впоследствии происходили даже дискуссии на политические темы»[66].

Было бы, однако, непростительной ошибкой пользоваться набоковскими «ответами» на вопрос о Мандельштаме. И дело здесь даже не в том, что Мандельштам не был отличным спортсменом, что у него не было своей коллекции бабочек, короче говоря, не было своего домашнего рая. Гораздо важнее понять, что Мандельштам, в отличие от Набокова, свое одиночество среди соучеников должен был воспринимать не столько с показной гордостью, сколько с уже привычной и невеселой обреченностью. Это чувство он впоследствии прекрасно передал в одном из своих стихотворений:

Я участвую в сумрачной жизни,

Где один к одному одинок!

«Воздух пасмурный влажен и гулок…», 1911

Из сложившейся ситуации для Мандельштама-тенишевца было два выхода. Первый: погружение в ту самую гражданскую активность, над которой потешался Набоков. Этот выход сулил возможность обрести единомышленников в устройстве будущего счастья всего человечества, не утрачивая при этом своей индивидуальности.

Второй выход: писание стихов, поэтическое творчество. Этот выход сулил возможность, не теряя себя, обрести надежных союзников и единомышленников в прошлом, опереться на многовековую литературную традицию. «Итак, ни одного поэта без роду и племени, все пришли издалека и идут далеко» (из заметки Мандельштама «Письмо о русской поэзии», 1922) (II: 239).

3

Так вышло, что первые опыты Мандельштама на поэтическом поприще были окрашены отчетливо личностным влиянием, равно как и начальная пора мандельштамовского лихорадочного увлечения политикой. В тайны поэзии юного Мандельштама посвятил Владимир Васильевич Гиппиус, с 1904 года преподававший в Тенишевском училище русскую литературу. К тайнам политики юного Мандельштама приобщил одноклассник Борис Синани, с народнической семьей которого поэт сблизился осенью 1906 года.

Владимир Васильевич Гиппиус (1876–1941) происходил из того же старинного немецкого рода, к которому принадлежала поэтесса Зинаида Гиппиус. Его товарищем по шестой петербургской гимназии был декадент Александр Добролюбов. Вместе с Добролюбовым и Иваном Коневским – «воинственными молодыми монахами раннего символизма» («Шум времени») (II: 388) Гиппиус пришел к обоснованию декадентства как миросозерцания. Десятилетия спустя, разделываясь со своей юностью, он вспоминал: «В религии я стал атеист, эстетика побеждала религиозность. Политическое безразличие было полное. Мораль отрицалась вся вполне, без уступок»[67].

С поправкой на время эти слова удивительным образом перекликаются с автохарактеристикой молодого Осипа Мандельштама, данной в письме к Гиппиусу от 19 апреля 1908 года: «Я не имею никаких определенных чувств к обществу, Богу и человеку – но тем сильнее люблю жизнь, веру и любовь» (IV: 11). Можно только догадываться, с каким раздражением Гиппиус читал эти строки, поскольку уже к середине 1890-х годов он ощущал себя «кающимся декадентом». По точному замечанию биографа (А.В. Лаврова), гимназическое преподавание Гиппиус как раз и рассматривал в качестве «своеобразного опыта преодоления декадентства»[68]. Наверное, не будет натяжкой предположить, что раздражение против манерного ученика помешало Гиппиусу по достоинству оценить мандельштамовские стихи – в декабре 1913 года он назовет их «мертвенными»[69].

А в неопубликованном и до сих пор полностью не расшифрованном дневнике 1932 года Гиппиус напишет о Мандельштаме так: «… он – словоблуд. Стихи его мне чужды. Не русского, а еврейского, что ли звучания (?) <крещеного> Еврея. <…> И что-то в наружности очень напоминает Добролюбова, Ал<ександра> Мих<айловича>, за что одно я должен был бы его любить. И не скажу, чтобы терпеть не мог <…>. Мог бы и полюбить… Если бы исправился!»[70] Впрочем, читая эту суровую характеристику, нужно помнить о том, что Владимир Васильевич был глубоко возмущен тем фрагментом книги Мандельштама «Шум времени», в котором идет речь о нем, Гиппиусе. В дневнике того же 1932 года он записал: «Один из моих учеников <…> оказал мне дурную честь, поместив меня частично в свои мемуары, возмутившие меня вообще своим – соблазнительным – по формальной талантливости – но отнюдь не прочему пошлым тоном»[71]. Мандельштам же с поразительной для молодого человека честностью и точностью сформулировал са?мую суть своего отношения к учителю в уже упомянутом выше письме к нему от 19 апреля 1908 года: «С давнего времени я чувствовал к вам особенное притяжение и в то же время чувствовал какое-то особенное расстояние, отделявшее меня от вас <…>. И вы простите мне мою смелость, если я скажу, что вы были для меня тем, что некоторые называют “друго-врагом”» (IV: 11–12).

«Власть оценок В.В. длится надо мной и посейчас. Большое, с ним совершенное, путешествие по патриархату русской литературы от Новикова с Радищевым до Коневца раннего символизма так и осталось единственным. Потом только почитывал» («Шум времени») (II: 391). Это мандельштамовское признание заставляет с особым вниманием присмотреться к литературным вкусам Гиппиуса, особенно в отношении современной ему словесности. В «Шуме времени» упоминается о том, что Гиппиус был «отравлен Сологубом», «уязвлен Брюсовым» и даже «во сне» помнил «дикие стихи Случевского “Казнь в Женеве”» (IV: 388). Сам Гиппиус в мемуарах сообщает о своей человеческой и эстетической близости с четой Мережковских. А вот ранним Блоком Гиппиус, по его собственным словам, «не восхитился» («Я же признал позже – в 1908 году – Блока великим поэтом», – с горечью вспоминал он[72], а мы отметим, что к этому времени Мандельштам уже окончил Тенишевское училище).

«В.В. <Гиппиус> любил стихи, в которых энергично и счастливо рифмовались: пламень – камень, любовь – кровь, плоть – господь» – писал Мандельштам в «Шуме времени» (II: 391).

Следы определяющего влияния оценок и вкусов учителя без труда распознаются в поэзии Мандельштама 1908–1911 годов.

Однако то мандельштамовское стихотворение, которое под характерным псевдонимом «Фитиль» было опубликовано в первом номере журнала Тенишевского училища «Пробужденная мысль» за 1907 год и которым сегодня открывается хронологически выстроенное собрание сочинений поэта, представляет собой типичный образец революционно-народнической лирики конца ХIХ века в духе кумира эпохи – Семена Надсона. «В ту пору в моей голове как-то уживались модернизм и символизм с самой свирепой надсоновщиной» (II: 381):

Скоро столкнется с звериными силами

Дело великой любви!

Скоро покроется поле могилами,

Синие пики обнимутся с вилами

И обагрятся в крови!

«Тянется лесом дороженька пыльная…», 1906[73]

Подобные настроения Мандельштаму были внушены тенишевцем Борисом Синани (1889–1910) – одним из немногих в жизни поэта людей, которых он любил безоговорочно и беспоправочно.

В «Шуме времени» Мандельштам подтрунивает над всеми и вся. И только о Борисе Синани пишет с упоением почти чувственным, не забывая упомянуть об «узком мужественном и нежном лице» (II: 377) своего друга и даже о его «маленькой ступне» (II: 377). «Он вызвался быть моим учителем, – вспоминает Мандельштам, – и я не покидал его, покуда он был жив, и ходил за ним, восхищенный ясностью его ума, бодростью и присутствием духа» (II: 377). В свою очередь Борис Синани очень любил Мандельштама и даже отказался пересесть от него за другую парту, когда этого потребовали тенишевские педагоги.

Через Бориса Синани Мандельштам приобщился к его семье, а через семью Синани, пусть и почти умозрительно, – к партии эсеров, боровшейся за лучшее будущее для всех российских бедняков. Счастье обретения близкого друга совпало в жизни юного Мандельштама со счастьем обретения, во-первых, семейного круга и, во-вторых, широчайшего круга потенциальных сочувственников.

«Борис Синани, с первых же дней своего сознательного существования и по традициям крепкой и чрезвычайно интересной семьи, считал себя избранным сосудом русского народничества», – свидетельствовал Мандельштам (II: 377). Отец мандельштамовского одноклассника – Борис Наумович Синани (1850–1920) – был известным на всю Россию психиатром, другом и личным врачом Глеба Успенского, а по совместительству – «советчиком и наперсником тогдашних эсеровских цекистов» («Шум времени») (II: 378). «В своих отношениях с людьми этот материалист был бессребреником чистой воды; что же касается вопросов этического порядка, то в его жизненном обиходе они выступали не в качестве более или менее отвлеченных принципов. Для него это был воздух, которым он дышал, – пишет биограф Синани-отца А.Б. Дерман. – Он с презрительной усмешкой и резкими эпитетами отзывался о всякой метафизике, мистике, религии, выводя все это либо из низменной трусости, либо даже из болезненного состояния души»[74]. «Жил он с сыном и двумя дочерьми: старшей, косоглазой, как японка, Женей, очень миниатюрной и изящной, и маленькой горбуньей Леной» («Шум времени») (II: 378). Женя Синани так же, как ее отец, была связана с активистами партии эсеров.

Мандельштам самозабвенно окунулся в новую для себя сферу деятельности. Вместе с Борисом Синани он мечтал вступить в эсеровскую молодежную организацию и даже «занимался пропагандою на массовках» (согласно позднейшей биографической справке)[75].

«<В> подражание Лассалю, мы увлеклись спортом красноречия, ораторской импровизацией <…> – вспоминал Мандельштам в “Шуме времени”. – Особенно в ходу были аграрные филиппики по предполагаемой эсдековской мишени» (II: 380). «В 1907 году я уже работал в качестве пропагандиста в эсеровском рабочем кружке и проводил рабочие летучки», – признавался поэт следователю НКВД многие годы спустя[76].

Дружба с Борисом Синани-младшим и лихорадочное увлечение политикой не замедлили сказаться на учебе Мандельштама. 18 ноября 1906 года поведение двух друзей и еще нескольких одноклассников даже обсуждалось на заседании педагогического комитета Тенишевского училища. Вот несколько выдержек из этого протокола: «<А.Я.> Острогорский: <…> Приходят они, когда им это угодно, хоть ко 2–3 уроку, причем заходят в класс во время урока, не обращая внимания на преподавателя; уходят часто с последнего урока, опять-таки когда им заблагорассудится <…>. <Преподаватель математики> С.И. Полнер говорит, что класс стал заниматься лучше, за исключением Синани, Мандельштама и Зарубина <…>. <Преподаватель гражданского и торгового права> К.Н. Соколов говорит, что его уроки пропускаются не особенно сильно <…> даже такими, как Синани, Мандельштам, Каменский <…>. По его мнению, рассядка Синани и Мандельштама произвела на них свое действие <…>. А.Я. Острогорский: <…> “Как будут смотреть на школу другие семестры, если мы переведем <из XV в XVI семестр> таких уч<еников>, как Синани, Мандельштам, Зарубин” <…>. <Преподаватель физики> Г.М. Григорьев расходится во взглядах со своими товарищами, указывая, что на устроенной им репетиции Синани, Мандельштам и Корсаков отвечали очень слабо <…>. В.В. Гиппиус предлагает оставить слабых в XV семестре, но так как такового нет, то они могут уйти из школы с тем, чтобы в мае держать выпускные экз<амены>»[77].

15 мая 1907 года Мандельштам все же получил аттестат об окончании Тенишевского училища, но важность этого события, как можно предположить, была едва ли не заслонена в его глазах тенью другого происшествия, случившегося двумя месяцами ранее. 2 марта в зале, где заседала Вторая Государственная Дума, еще до прихода депутатов рухнул потолок. При большом желании в этом можно было усмотреть покушение на жизнь народных избранников, что дало Мандельштаму возможность произнести «рабочим своего района зажигательную речь по поводу провала потолка» (ироничная мандельштамовская реплика, относящаяся уже к 1910 году)[78].

В конце сентября родители, наконец обеспокоившиеся радикальными умонастроениями сына, отправляют Осипа учиться в Париж, на факультет словесности Сорбонны – старейшего университета Франции. Здесь разыгрывается эпилог революционной одиссеи Мандельштама, с юмором описанный в мемуарах его тогдашнего приятеля (Михаила Карповича): «Весной 1908 г. в Париже умер <организатор боевой группы партии эсеров Григорий Александрович> Гершуни, и эсерами было устроено собрание, посвященное его памяти. Мандельштам выразил живейшее желание со мной туда пойти. <…> Главным оратором на собрании был Б.В. Савинков. Как только он начал говорить, Мандельштам весь встрепенулся, поднялся со своего места и всю речь прослушал стоя в проходе. Слушал он ее в каком-то трансе, с полуоткрытым ртом и полузакрытыми глазами, откинувшись всем телом назад – так, что я даже боялся, как бы он не упал. Должен признаться, что вид у него был довольно комический. Помню, как сидевшие с другой стороны прохода А.О. Фондаминская и Л.С. Гавронская, несмотря на всю серьезность момента, не могли удержаться от смеха, глядя на Мандельштама»[79].

4

3 октября 1907 года, еще не добравшись до Франции, Мандельштам отправляет родителям успокоительное письмо: «В дороге чувствую себя отлично <…>. Погода разгулялась, и голова моя тоже почти свободна от мыслей <надо полагать – радикально революционных>» (IV: 9).

Состояние внутренней опустошенности скоро оставит Мандельштама. В мирочувствовании юноши намечается перелом: оттеснив политику, на передний план его жизни решительно выдвигается поэзия. «В 1907 году совершил первое путешествие в Париж; к тому же времени относится поворот к модернизму, сильное увлечение Бодлером и особенно Верленом» (Из биографической справки, составленной Дмитрием Усовым со слов самого поэта)[80].

Впрочем, еще 14 сентября 1907 года, на выпускном акте Тенишевского училища Мандельштам читал стихотворение «Колесница» (не сохранилось), которое училищный журнал оценил «как лучшее, что было написано не только в школе, но и вообще в литературе дня»[81]. А Максимилиану Волошину, впервые увидевшему Мандельштама во второй половине февраля 1907 года, запомнился «мальчик с темными, сдвинутыми на переносицу глазами, с надменно откинутой головой, в черной курточке частной гимназии <…>. Он держал себя очень независимо. В его независимости чувствовалось много застенчивости. “Вот растет будущий Брюсов”, – формулировал я кому-то… свое впечатление. Он читал тогда свои стихи»[82].

Очутившись в Париже, свободный от опеки родителей и преподавателей, Мандельштам впервые полностью отдается настигнувшей его «стихотворной горячке» (из письма к матери) (IV: 10). Он поселяется в Латинском квартале – напротив Сорбонны и Консьержери, записывается на факультет словесности, но занятия посещает не слишком усердно.

«Мужчины были в котелках, женщины – в огромных шляпах с перьями. На террасах кафе влюбленные преспокойно целовались; я даже перестал отворачиваться. По бульвару Сен-Мишель шли студенты, шли по мостовой, мешая движению, но никто их не разгонял»[83]. Такой изобразил французскую столицу один из создателей богатейшего «парижского текста» русской литературы ХХ столетия Илья Эренбург. Приблизительно такой же увидел ее молодой Мандельштам.

Кое-какие подробности о его парижской жизни можно почерпнуть из воспоминаний Михаила Карповича, познакомившегося с юным поэтом 24 декабря 1907 года, во время празднования католического Рождества: «<Б>еседы свои мы вели либо сидя в кафе, либо бродя по парижским улицам. Иногда мы ходили вместе на концерты, выставки, лекции <…>. Помню, как он с упоением декламировал “Грядущих гуннов” Брюсова. Но с таким же увлечением он декламировал и лирические стихи Верлена и даже написал свою вариацию Gaspard Hauser’a. Как-то мы были с ним на симфоническом концерте из произведений Рихарда Штрауса под управлением самого композитора. Мы оба (каюсь!) были потрясены “Танцем Саломеи”, а Мандельштам немедленно же написал стихотворение о Саломее»[84].

В письме к матери из Парижа от 7 (20) апреля 1908 года Мандельштам рассказывал: «Утром гуляю в Люксембурге < – в Люксембургском саду>. После завтрака устраиваю у себя вечер – т. е. занавешиваю окно и топлю камин и в этой обстановке провожу два-три часа.

Потом прилив энергии, прогулка, иногда кафе для писания писем, а там и обед… После обеда у нас бывает общий разговор, который иногда затягивается до позднего вечера» (IV: 10).

Уточняющие и дополняющие мемуары Карповича сведения о литературных вкусах Мандельштама парижского периода находим в уже цитировавшемся мандельштамовском письме к Вл. В. Гиппиусу от 14 (27) апреля 1908 года. Здесь называются имена Льва Толстого, Гауптмана, Розанова, Роденбаха, Сологуба, Верлена, Кнута Гамсуна и Валерия Яковлевича Брюсова (1873–1924). В последнем Мандельштама «пленила гениальная смелость отрицания, чистого отрицания» (IV: 12), своеобразно преломившаяся некоторое время спустя в собственных мандельштамовских стихах: «Ни о чем не нужно говорить, / Ничему не следует учить, / Ибо, если в жизни смысла нет, / Говорить о жизни нам не след» – из стихотворения Мандельштама 1909 года. Многие годы спустя поэт даст уничижительную оценку «чистому отрицанию» Брюсова: «Это убогое “ничевочество” никогда не повторится в русской поэзии» (I: 230)[85].

Как и почти для всех модернистов младшего поколения, чтение брюсовских произведений стало важнейшим событием в поэтической биографии Мандельштама. Даже своего любимого Верлена он отчасти воспринимал через посредничество Брюсова. Когда в 1908 (?) году Мандельштам начал одно из своих программных стихотворений строками:

В непринужденности творящего обмена

Суровость Тютчева – с ребячеством Верлена,

Скажите – кто бы мог искусно сочетать,

Соединению придав свою печать?

он скорее всего помнил о следующих строках брюсовского стихотворения «Измена» (1895):

О, милый мой мир: вот Бодлер, вот Верлен,

Вот Тютчев – любимые, верные книги!

Мы не случайно уделяем и будем уделять столько внимания литературным пристрастиям Мандельштама. «Разночинцу не нужна память, – утверждал сам автор “Шума времени”, – ему достаточно рассказать о книгах, которые он прочел, – и биография готова» (II: 384).

В мае 1908 года Мандельштам приезжает из Парижа домой. Лето он проводит в путешествиях по Европе: вместе с семьей посещает Францию, Швейцарию, а в конце июля – в одиночестве – Италию (следы этого краткого путешествия различимы во многих позднейших стихотворениях поэта). «Он всегда огорчался, что из-за юношеской внутренней смуты слишком мало видел и плохо использовал поездку» (Н.Я. Мандельштам)[86].

К концу лета Мандельштам возвращается в российскую столицу с твердым намерением поступать в Санкт-Петербургский университет. Однако мандельштамовское стремление превращается в абсолютно бесперспективное после утверждения императором Николаем II положения о трехпроцентной норме в столичных учебных заведениях для лиц иудейского вероисповедания. По всей видимости, Мандельштам весьма тяжело переживает это унижение: конец года ознаменовался очередной ссорой поэта с родителями. Здесь же, в Петербурге, пишутся стихи, в которых неудачные университетские хлопоты преобразуются в сюжет о взаимоотношениях юного поэта с самой жизнью. Наряду с мотивами обиды на нее в этих стихах неожиданно звучат ноты сочувственной жалости по отношению к жизни:

Только детские книги читать,

Только детские думы лелеять,

Все большое далеко развеять,

Из глубокой печали восстать.

Я от жизни смертельно устал,

Ничего от нее не приемлю,

Но люблю мою бедную землю

Оттого, что иной не видал.

«Только детские книги читать…», 1908

23 апреля следующего, 1909 года Мандельштам впервые пришел на петербургскую квартиру Вячеслава Иванова (Таврическая ул., 25), чтобы вместе с несколькими другими молодыми стихотворцами слушать его лекции о поэтическом искусстве. Квартира торжественно именовалась «башней», а само предприятие, не менее торжественно, – «Про-Академией». Стиховедческие лекции Вячеслава Иванова с разной степенью регулярности посещало около 30 человек. Среди них: Алексей Н. Толстой, Елизавета Дмитриева (Черубина де Габриак), сестры Аделаида и Евгения Герцык, а также Николай Гумилев, еще только начинавший освобождаться из-под всепокоряющего влияния Брюсова. С Гумилевым Мандельштам завязал поверхностное знакомство еще во время своей второй поездки в Париж, что нашло отражение в одном из позднейших шуточных мандельштамовских стихотворений:

Но в Петербурге акмеист мне ближе,

Чем романтический Пьеро в Париже.

Согласно воспоминаниям Евгении Герцык, на чью память, впрочем, не стоит слишком полагаться, Мандельштама представила Иванову бабушка, с родственником которой – пушкинистом Семеном Венгеровым – хозяин «башни» был неплохо знаком: «Однажды бабушка привела внука на суд к Вячеславу Иванову, и мы очень веселились на эту поэтову бабушку и на самого мальчика Мандельштама»[87].

Так или иначе, но на застенчивого юношу особого внимания сначала никто не обратил. Его реплик стенограммы лекций не сохранили, и даже сама фамилия «Мандельштам» три раза из четырех в этих стенограммах фигурирует как «Мендельсон»[88]. И только на восьмом, заключительном заседании «Про-Академии», которое состоялось 16 мая 1909 года, «по окончании лекции и ответов <Иванова> на вопросы аудитории» Мандельштаму «предложили прочесть стихи». Продолжим цитату из мемуаров Владимира Пяста: «Не знаю, как другим (Вяч. Иванов, конечно, очень хвалил, – но ведь это было его всегдашним обыкновением!), но мне чрезвычайно понравились его стихотворения»[89]. Много лет спустя Ирина Одоевцева в своих беллетризованных мемуарах со слов самого Мандельштама пересказала похвалы Иванова: «Он очень хвалил мои стихи: “Прекрасно, прекрасно. Изумительная у Вас оркестровка ямбов, читайте еще. Мне хочется послушать Ваши анапесты и амфибрахии”»[90].

Ирония, с которой Пяст описывает восторженную реакцию Вячеслава Иванова на стихи Мандельштама, вряд ли имеет под собой истинные основания (хотя к чрезмерности ивановских похвал с некоторым опасением отнесся и сам Мандельштам, полушутливо подписавший одно из своих эпистолярных посланий к Иванову: «Почти испорченный Вами, но… исправленный Осип Мандельштам» (IV: 13)). По-видимому, именно Иванов поспособствовал появлению первой по-настоящему представительной мандельштамовской подборки стихов на страницах элитарного петербургского журнала «Аполлон». А еще шесть лет спустя, 3 марта 1916 года, Сергей Городецкий раздраженно упрекал Вячеслава Иванова – своего былого покровителя и наставника: «О любом жиденке ты говоришь с большим пиететом за глаза, чем со мной в лицо». По правдоподобному предположению Р.Д. Тименчика, «жиденок» здесь – это Мандельштам[91].

Младший поэт, как и подобает, отнесся к старшему с почтением и любовью. «Иванов в своем уборе из старых слов – точно пышный ассирийский царь. Он весь красота. Мне кажется, что, если бы Иванова не было, – в русской литературе оказалось бы большое пустое место», – такая мандельштамовская характеристика мэтра русского символизма запомнилась случайному собеседнику (В.Ф. Боцяновскому)[92]. Еще более выразительные прямые и косвенные признания в любви рассыпаны в письмах Мандельштама к Иванову: «Ваши семена глубоко запали в мою душу, и я пугаюсь, глядя на громадные ростки» (IV: 13); «<Ч>тобы увидеть вас – я готов проехать большое расстояние, если это понадобится» (IV: 15); «Не могу не сообщить вам свои лирические искания и достижения. Насколько первыми я обязан вам – настолько вторые принадлежат вам по праву, о котором вы, быть может, и не думаете» (IV: 17).

В стихах Вячеслава Иванова действительно без особого труда отыскиваются строфы и строки, которые многое предсказывают в юном Мандельштаме. Выразительным примером может послужить вторая строфа ивановского стихотворения «Весна вошла в скит белый гор…» 1904 года:

Жизнь затаил прозрачный лес…

О, робкий переклик!

О, за туманностью завес

Пленительность улик!

Излюбленные ранним Мандельштамом образы тумана и леса соседствуют здесь со столь же характерными для него мотивами робости и нерешительности. Есть и более конкретные переклички: образу «прозрачного леса» из стихотворения Иванова находим прямое соответствие в мандельштамовском стихотворении «Озарены луной ночевья…» (1909): «Прозрачными стоят деревья». А рифма «лес» – «завес» обнаруживается в зачине стихотворения Мандельштама 1908 года: «Мой тихий сон, мой сон ежеминутный – / Невидимый, завороженный лес, / Где носится какой-то шорох смутный, / Как дивный шелест шелковых завес»[93].

Но, пожалуй, еще более важно отметить, что получить благословение у Вячеслава Иванова для Мандельштама, помимо всего прочего, означало приобщиться к символизму – первой и последней великой поэтической школе ХХ века. В течение трех следующих лет Мандельштаму предстояло настойчиво и, как правило, не слишком успешно искать личных контактов с менее доброжелательными и чуткими, чем Иванов, представителями русского символизма.

Зародившийся в самом начале 1890-х годов, русский символизм «сознательно стремился к обновлению поэтических средств с тем, чтобы выразить обновление мировосприятия – смену больших исторических эпох <…>. Социальные, гражданские темы, стоявшие в центре внимания предыдущих поколений, решительно отодвигаются в сторону экзистенциальными темами – Жизни, Смерти, Бога»[94]. Новая тематика потребовала новых художественных средств, и главным среди них стал символ. «Называя явления земного, посюстороннего мира, символ одновременно “знаменует” и все то, что “соответствует” ему в “иных мирах”, а так как “миры” бесконечны, то и значения символа для символиста бесконечны»[95].

Нужно еще сказать, что к тому времени, как Мандельштам вступил в литературу, символизм уже оказался в полосе идеологического кризиса. О сути этого кризиса предельно кратко и внятно написал в своем дневнике Валерий Брюсов: Вячеслав Иванов читал «доклад о символизме. Его основная мысль – что искусство должно служить религии. Я резко возражал. Отсюда размолвка»[96].

Действительно, между старшими и младшими символистами наметился раскол. Старшие (в первую очередь Брюсов и Бальмонт) полагали, что поэт призван решать лишь эстетические задачи; младшие (прежде всего Вячеслав Иванов, Блок и Белый) хотели видеть в поэте-символисте мистика, чья задача состоит ни больше ни меньше как в обновлении языковой коммуникации между людьми и Богом.

Стихотворцам мандельштамовского поколения очень скоро придется либо выбирать из этих двух позиций, либо искать свой собственный, третий путь.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

«Раздумья у старого камня»

«Раздумья у старого камня» Самую известную свою статью «Раздумья у старого камня» Леонов написал ещё в 1968 году, к двухлетию Всероссийского общества по охране памятников. Публикацию по теме заказал главный редактор газеты «Правда» Борис Иванович Стукалин.Даже по

Размышления у могильного камня

Размышления у могильного камня Назым ХикметГрустно, очень грустно стало бывать на Новодевичьем кладбище. С памятников отовсюду смотрят лица людей, с кем когда-то встречался, работал, дружил. Но какие бы очередные печальные обстоятельства ни приводили меня туда, как бы

Очарование камня

Очарование камня Проезжая по Петрограду мимо Исаакиевского собора, Ваня долго смотрел вверх. В своём воображении он поднимался по ступенькам на самую верхотуру и смотрел вниз. Люди оттуда должны казаться совсем крошечными, трамваи и экипажи — игрушечными, а река,

ЗАКЛАДКА ПЕРВОГО КАМНЯ

ЗАКЛАДКА ПЕРВОГО КАМНЯ Надо было торопиться и как можно скорее приступать к строительству первого магазина ИКЕА в России. Хотя проблема российских импортных пошлин до сих пор не была решена, если бы мы стали дожидаться грядущих изменений в законе, чтобы начать стройку,

«Раздумья у старого камня»

«Раздумья у старого камня» Самую известную свою статью «Раздумья у старого камня» Леонов написал еще в 1968 году, к двухлетию Всероссийского общества по охране памятников. Публикацию по теме заказал главный редактор газеты «Правда» Борис Иванович Стукалин.Даже по

Призрак у Камня Отдохновения

Призрак у Камня Отдохновения Старая экономка обычно говорила, что, пожалуй, не так уж много времени минуло с тех пор, как Морбакку пустили под плуг и здесь поселился народ, потому как старая хозяйка сказывала, что, когда она была молода, люди еще помнили Морбакку как летние

МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ Двадцать первого созыва (первая сессия) РЕШЕНИЕ

МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ Двадцать первого созыва (первая сессия) РЕШЕНИЕ Об Указе Президента СССР в отношении генерала Калугина О.Д.от 5 июля 1990 гМосковский городской Совет народных депутатов с большой озабоченностью воспринял факт лишения

ДВЕ НЕДЕЛИ — ДВА КАМНЯ ПРЕТКНОВЕНИЯ

ДВЕ НЕДЕЛИ — ДВА КАМНЯ ПРЕТКНОВЕНИЯ Две с половиной недели оставалось до окончания переговоров. Конференция напоминала шумную и многоголосую ярмарку, которая разбрелась по бесчисленным павильонам и аттракционам. Весь день до поздней ночи проходил в круговерти каких—

Глава первая До первого соединенного ландтага

Глава первая До первого соединенного ландтага IВ качестве естественного продукта нашей государственной системы образования я к пасхе 1832 г. окончил школу пантеистом. Если я и не был республиканцем, то все же был тогда убежден, что республика есть самая разумная форма

IV. ВО ВЛАСТИ КАМНЯ

IV. ВО ВЛАСТИ КАМНЯ «Я проходил мимо людей; меня называли часто сухим, бесчувственным. Годы шли, лучшие молодые годы, а люди оставались как-то вне моего жизненного пути… Камень владел мною, моими мыслями, желаниями, даже снами… Какая-то детская любовь к камню, красивому,

Первая леди гражданских прав Роза Луиз Макколи Паркс (Rosa Louise McCauley Parks) (4 февраля 1913, Такеги — 24 октября 2005, Детройт)

Первая леди гражданских прав Роза Луиз Макколи Паркс (Rosa Louise McCauley Parks) (4 февраля 1913, Такеги — 24 октября 2005, Детройт) В четверг 1 декабря 1955 года в городе Монтгомери в рейсовый автобус вошла чернокожая женщина и заняла место, указанное табличкой «для цветных». В соответствии

7. Первая океанологическая экспедиция на Черном море (1890–1891)

7. Первая океанологическая экспедиция на Черном море (1890–1891) Замечательные исследования Макарова в Босфоре в 1881–1882 гг. и на Тихом океане в 1886–1889 гг. привлекли внимание к вопросам океанологии, прежде всего к океанологии своих отечественных морей. В частности, оказалось,

У КРАСНОГО КАМНЯ

У КРАСНОГО КАМНЯ Прошло несколько дней после отъезда Мучкина. За это время наши разведчики еще несколько раз побывали в Тютнярах и Карабаше, и мы прекрасно были осведомлены о том, что там делается. Но наше пребывание у Красного Камня не осталось незамеченным. В Тютнярах о