Февраль 1977 года

Февраль 1977 года

Когда Образцова не утомлена, когда ей не нужно преодолевать физическое неблагополучие, когда все сходится в необходимом равновесии — вокальное, телесное, духовное, тогда ее концерт — праздник. Ее власть над залом безгранична. Люди испытывают такое же потрясение, как она сама. Вот такой праздник грянул

2 февраля, когда в Большом зале консерватории на итальянском языке исполнялись отрывки из оперы Леонкавалло «Паяцы» и одноактная опера Масканьи «Сельская честь».

Люди шли, спешили к консерватории, к ее освещенному подъезду, мимо заснеженного памятника Чайковскому. И каких, каких только лиц не было в этой деликатно алчущей толпе, наэлектризованной, горячей; какая зависть вслед каждой спине — избранно, по праву владения билетом впускаемой туда, где предстоит концерт.

Пели солисты Большого театра Лариса Юрченко, Владислав Пьявко, Александр Ворошило, Евгений Шапин в «Паяцах». И Елена Образцова, Зураб Соткилава, Юрий Григорьев, Нина Григорьева, Раиса Котова — в «Сельской чести». Дирижер — Альгис Жюрайтис. Главный хормейстер — Клавдий Птица.

Опера в концерте — без декораций, без ярких цветовых пятен толпы, без преображения гримом, костюмом, светом — графически строга.

Образцова вышла на сцену Сантуццей. И даже ритуал поклонов и аплодисментов не вернул ее к реальности. Эта женщина в черном вслушивалась в свою судьбу, всматривалась в нее с мольбой и надеждой. И когда потекла ее музыкальная речь, она окрасилась тем чувством, которое уже жило в лице. Пламенеющие краски страсти, и мрачное золото низких нот — в предчувствии реквиема этой страсти.

Буря поднялась в оркестре во время ее встречи с Туридду. Два голоса взмывали вслед немыслимым звуковым волнам, то сливаясь, то разламываясь во вражде и отчаянии. Нервный накал этой сцены был неописуем. Страстная сила сжигала обоих. Это воистину было не пение, а «смерть в любви».

Туридду на выкрики свои «Va! Va! Va!» («Убирайся!») слышал рыдание. И поверх него и вопреки снова летела любовная мольба Сантуццы…

Образцова любит взрывной ритм жизни: перемену мест, отъезды, похожие на бегство; разлуки, которые как будто сильнее раздразнивают тоску публики. Во всем этом пульсирует нерв, сила первозданно талантливой личности, которая больше всего на свете боится устаиваться на сделанном; в этом есть логика, смысл, который она умеет разгадать, расшифровать, следуя повелительной природе своего дара и искусства, и который только потом становится очевидным для других в своем далеко рассчитанном значении.

Выступив в «Сельской чести», она сразу уехала в Ленинград, чтобы петь там Баха, Генделя, Страделлу, Джордани, Перголези. Ее душе, расточившей себя в трагических перевоплощениях, целебна, желанна была высокая классика, ей нужно было отдохнуть и надышаться в гармониях из другого века. И великий город тоже нужен был ее душе — город ее детства и юности, начало всех начал, истоков, пестования. И так как об этом начале давно следовало рассказать, я тоже поехала за ней в Ленинград.

Образцова остановилась в «Европейской», напротив Большого зала филармонии, где ей предстояло дать три концерта. Ленинградская публика ждала ее патриотически пылко, восторженно и горделиво. Главный администратор Ленинградской филармонии Григорий Юльевич Берлович продал по обыкновению на ее концерт столько же входных билетов, сколько и обычных. Разные люди искали встреч с Образцовой. Журналисты, кинооператоры, певцы и певицы, поклонники ее таланта. Как сладка и мучительна в общем-то жизнь «публичного» человека! Подружки-«консерваторки» окружили ее своей любовью и ревностной опекой. Образцова отдалась ностальгическому духу близко-далекого студенческого братства, союза, частью которого когда-то была.

Она была простужена, ее знобило, держалась температура. Но с простонародным небрежением к болям и немочам она концертов не отменяла. Сидела в шубе, в валенках; подружки поили ее чаем и бегали в аптеку за лекарствами.

Утром я вышла из гостиницы и пошла по Невскому в сторону Московского вокзала. Искала улицу Маяковского, и скоро нашла ее, тихую, заснеженную, обставленную старыми, высокими домами. В глубине маленького скверика — бюст Маяковского. Падал снежок, и на голове Маяковского как будто была надета шапочка, как у грузинских крестьян.

На этой улице стоит дом, в котором когда-то в одной большой квартире жили все Образцовы. Дом — со строгим парадным фасадом, с широкой лестницей, со стенами «под мрамор», с витражами в окнах. Квартиры все были большие, коридоры длинные, как улицы; комнаты с каминами, с высокими потолками в лепнине.

Е. Образцова. 1954.

С тех пор как Образцова помнит себя, в комнате висела картина французского художника Декрузи: в золотой раме лес, просквоженный золотым воздухом. Под картиной — диван. Мать Елены, Наталья Ивановна, молодая, прелестная, с прической, как у кинозвезды предвоенных фильмов, любила отдыхать на этом диване…

Когда началась война, отец Елены, Василий Алексеевич, и брат отца, Алексей Алексеевич, ушли на фронт. Почти всю блокаду Елена с матерью, тетей Анастасией Алексеевной, бабушкой (по отцу) Прасковьей Андреевной и двоюродной сестрой Марианной пережили в Ленинграде. Девочка все время хотела есть, кричала «аога» и «анитки»: тревога и зенитки.

На улице Маяковского находился госпиталь, туда на санях привозили умиравших от голода. Однажды Елена видела мертвого человека прямо на лестнице своего дома. Она спускалась вниз, а он лежал на ступеньках, загораживал дорогу…

Из блокадного Ленинграда уезжали по Ладожскому озеру. Стояла морозная зима, во льду от падающих бомб чернели полыньи. Ехали в грузовике стоя — так много было народу. Наталья Ивановна поверх шубы укутала дочь еще ватным одеялом. В эту ночь под лед ушло несколько машин…

Возвратились из эвакуации без бабушки: она умерла от голода. Жили трудно, многое пришлось продать. Но картина Декрузи в золотой раме сохранилась. И красный альбом с пластинками Джильи и Карузо. Этот альбом Василий Алексеевич привез из Италии. Он был инженером, специалистом по энергомашиностроению. Незадолго перед войной его послали в Италию — совершенствоваться в этом деле. Василий Алексеевич играл на гитаре, пел, у него был сильный, красивый баритон. В Италии он выучился еще играть на скрипке. И отцовский баритон, и его гитара, и скрипка, и великие голоса из красного альбома с пластинками незаметно обратили слух маленькой девочки к музыке. Елена делала уроки под пение Джильи и Карузо и сама пела вместе с ними арии. Соседи дразнили ее: «Певица!», «Вот певица пришла!» И жаловались Наталье Ивановне, что ребенок целыми днями заводит патефон.

— (слева) Дом на улице Маяковского в Ленинграде, где жила семья Образцовых.

— (справа) Е. Образцова. 1955.

Дядя Леня, брат отца, вернувшись с военной службы, закончил ленинградский театральный институт и играл в Театре имени Ленсовета. Елена делала уроки и слышала за стенкой голос: «О, если бы у вас были мои глаза! Если бы ваши глаза были так же остры, как в ту пору, когда вы бранили синьора Протея за то, что он ходит без подвязок!»

Елене становилось смешно. Какой-то синьор Протей ходит без подвязок! Но она слушала — что будет дальше. «О, если бы у вас были мои глаза! Если бы ваши глаза были так же остры, как в ту пору, когда вы бранили синьора Протея за то, что он ходит без подвязок!»

Она осторожно приоткрывала дверь в дядину комнату. Он расхаживал от окна к двери, произнося одно и то же: «О, если бы у вас были мои глаза!»

Твердивший про чьи-то глаза, дядя Леня сам был как незрячий; он как бы опоминался, видя в дверях девочку, говорил виновато, что ищет интонацию, ритм — без этого все деревянно, как с тупыми нервами. «Если бы Ваши глаза были так же остры»… Они у нее действительно остры — глаза маленького сорванца. И остро худенькое треугольное личико, и даже косицы остры — врозь и бантами вверх. Но маленький бесенок может быть кротким. Она набрасывает на голову черный прозрачный шарф, изгоняет из глаз озорство. Она может даже заплакать, вспомнив что-нибудь грустное. Но плача, она знает, что так поступают актрисы в театре. Откуда, от кого она это знает? От дяди Лени, который там, за стенкой, на тысячи ладов повторяет: «О, если бы у вас были мои глаза! Если бы ваши глаза были так же остры, как в ту пору, когда вы бранили синьора Протея!..»

— (слева) С друзьями. 1958.

— (справа) Е. Образцова. 1960.

Иногда он берет ее в театр, за кулисы. Волшебный мир! Мужчины и женщины, такие же, как те, что ходят по улицам, при надобности преображаются в кого угодно — в принцев и нищих, торговок и баронесс, врачей и инженеров, плачущих и хохочущих, тонких и толстых. Спид — слуга-шут в «Двух веронцах» — на сцене высок и худ, как сам дядя Леня в жизни. Это он твердил про глаза и синьора Протея, который ходит без подвязок! Но вот на сцену выходил совсем другой человек, круглый и пухлый, — Яичница в гоголевской «Женитьбе». Яичница вынимал из кармана платок, закрывал им нос, и ошалеть можно было от восторга — так громко он сморкался! Господи, да как же можно так громко? Дома дядя Леня объяснял, что он это делал ртом, но под платком не видно. И каким угодно толстым можно сделаться из какого угодно худого, если всего себя обложить подушечками.

— С тех пор магия театра для меня в том, что там все можно. В жизни почти ничего или мало что сбывается, в театре — все! И самое главное, что я верю в это до сих пор. Совсем недавно я пришла в Театр имени Ленсовета к Алисе Фрейндлих, я хотела ее поздравить после спектакля, но ее не было в уборной. На ее столе лежал грим, по стенам висели костюмы, парики. Я все это разглядывала, я забыла, что я сама актриса, девица, я думала: как у них интересно! И когда пришла Алиса, я смотрела на нее с трепетом, как на что-то недосягаемое. Я видела ее в «Укрощении строптивой» и готова была прыгнуть с балкона на сцену — такая она была яркая, раскованная, и озорная, и нежная…

Но музыка не отступала от Елены — ни в детстве, ни в отрочестве. Она как бы случайно посылала к ней то тех, то этих гонцов, являлась то в одном, то в другом облике, зовя, уводя за собой — в юность.

Прибежали однажды две девочки из класса — Надя Игнатович и Лида Петрова — и условным стуком постучали в стенку копеечкой: стена комнаты Образцовых выходила на лестницу. Надя была хорошенькая, взбалмошная, а Лида — строгая, серьезная, училась на одни пятерки. Когда Елена вышла к ним, они сказали, что идут поступать в хор. «Идем с нами!»

— Я сказала: «Идем!» Их приняли, а меня в хор не взяли, потому что я слов песен не знала. Но я так плакала, что надо мной сжалились и приняли условно. Я сидела отдельно от всех и слушала. Руководила хором Мария Федоровна Заринская, красивая, милая, страстно влюбленная в музыку. Однажды она попросила меня запевать, но я испугалась и вместо меня пел мальчик. Но потом я стала солисткой в хоре. У мамы сохранилась самая первая программка: «Запевает Ляля Образцова». Когда я очень увлекалась пением и забрасывала уроки, мама забирала меня из хора. Помню, я очень страдала без музыки, мучилась и, чтобы как-то скрасить свою жизнь, сама сочиняла песенки.

Позже во Дворце пионеров открылись курсы сольного пения. Меня приняли туда, и я спела первый в жизни романс Чайковского «Как мой садик свеж и зелен».

Елена заканчивала восьмой класс, когда Василия Алексеевича командировали на новую работу в Таганрог. Семья переехала туда. В Таганроге Образцовы прожили два года.

— С нежностью и благодарностью вспоминаю я Всеволода Ивановича Шутова — инженера по специальности и музыканта в душе. Он был первым, кто поверил, что из меня может получиться певица.

В Таганроге Елена закончила десятилетку.

После школы подала заявление в радиотехнический институт и не прошла по конкурсу. Василия Алексеевича перевели на новое место работы — в Ростов. Там Елена поступила в музыкальное училище, сразу на второй курс.

— Наконец я поняла, что нашла свое призвание. С благодарностью вспоминаю встречи с пианисткой Мариной Станиславовной Выржиковской. «Не надо петь громко, — учила она. — Надо петь с умом, со смыслом, понимая о чем поешь». Верный совет, который я запомнила. Но сколько нужно вложить труда, чтобы научиться этому! Закончив курс в училище, я поехала в Ленинград с надеждой поступить в консерваторию.

Как-то мельком Образцова обронила: «Этой девочке Эль Греко я пела много романсов Глинки и Даргомыжского…»

В ее комнате, в простенке между окон, в тот день действительно висела головка мадонны Эль Греко.

Позже я узнала, что картину ей подарил Александр Павлович Ерохин. Они гастролировали в Испании. По утрам, пока Елена спала, Ерохин уходил из отеля. Он оставлял ей нежные записочки. «Доброе утро, моя деточка! Я вышел из номера, не тревожься, если не отвечает телефон. Просто старик пошел на базар есть мясо с картошкой. Сейчас 8.30, приду через полчаса или сорок пять минут. Целую тебя, mia maravilosa». Или он писал: «Деточка! Я ушел к Бетховену (ноты) и к Гранадосу. Возвращусь домой между 11.30 и 12 часами. Оставляю тебе денежку на кофе. Целую тебя. Дед. 27 ноября. 8.13 минут (по будильнику)».

Все свободное время Александр Павлович расточал на музеи. Однажды вот так же утром, в Мадриде, он ушел в музей Прадо. Сердце свое он оставил в тех залах, а в лавке при музее — содержимое кошелька. Александр Павлович поездил по миру. Но, пожалуй, нигде не делают таких копий с гениальных полотен, как в Прадо! Он купил себе «Маху обнаженную» Гойи, а эту головку мадонны Эль Греко — себе и Елене, зная, как она любит Эль Греко, отыскивает по всему свету книги о нем.

Дома Образцова натянула полотно на подрамник и так повесила на стену. Безошибочное чутье!

Когда позже я увидела мадонну в доме Ерохина, лицо ее мне показалось пригасшим. Картина убрана была под стекло и взята в раму темного дерева. Из бокового окна, завешенного вьющимися растениями, свет тек по стеклу сумрачным, зеленоватым муаром.

У Образцовой девочка Эль Греко жила и дышала в ладу со своим веком и нынешним, светилась кротостью, звучала.

— Но почему ты пела ей романсы Глинки и Даргомыжского, — спросила я тогда, — а не музыку Баха или Страделлы?

— Бессознательно. Когда я смотрю на эту девочку, она мне помогает петь. Я ей как будто объясняюсь в любви за офицера из глинковской «Мазурки». Или я ей пою «Как сладко с тобою мне быть». Потому что действительно-люблю ее, как живую. Глинка писал внешне простую музыку. Но на самом деле петь его романсы сложно. Они требуют чистоты, поэтичности, непосредственности. Я должна видеть перед собой кроткое, благородное лицо, которое бы меня вдохновляло. Такие лица я ищу в зале, когда выступаю с концертами. Я встретила одну такую женщину в Риге, а другую в Ленинграде. Они были очень разные, но в чем-то похожи, их лица как будто принадлежали прошлому веку. Женщина из Риги спросила меня: «Почему вы пели весь концерт мне?» Она сказала, что почувствовала, что я пою для нее. А та, другая, в Ленинграде, тоже пришла ко мне за кулисы. Она скромно стояла в сторонке, смущенная, взволнованная. И я ей сказала: «Спасибо». А когда я пою Баха, мне видятся грандиозные фрески Микеланджело. Его музыка сильна живописной выразительностью. От исполнителя она требует ритмической четкости, единства темпа. Я поняла это не только когда пела сама, но и прослушав громаду его музыки. В исполнении самых лучших оркестров, самых лучших дирижеров, певцов, органистов, скрипачей, пианистов. Музыканту, который претендует на какую-то высоту в искусстве, надо обязательно пройти этот этап — слушания музыки.

Полагать, что обладателю красивого голоса можно простить поверхностное знание Баха, Генделя, Моцарта — опасное заблуждение. А слушать часами музыку разных эпох и стилей — это огромная работа. Когда поет большой певец, я могу его не знать, но я сразу чувствую культуру его пения. Я это слышу через музыку. Я узнаю об его интеллекте.

И еще мне нужен зал. Архитектура, близкая музыке, которую я пою. Баха, Генделя, Страделлу хорошо петь в Домском соборе в Риге. Голос и орган звучат там особенно. Когда заканчивается первая часть баховской арии, органист снимает аккорд — и эхо тает, тает и истаивает под сводами, и я начинаю петь на таком пианиссимо, что возникает, ощущение таинственности, божественности…

На исходе того февральского дня добралась я до Театральной площади. Консерватория и Кировский театр оперы и балета стоят друг перед другом в перекличке архитектуры и цвета. А уж музыка от века облюбовала это место, с Михаила Ивановича Глинки начиная… У консерватории, в скверике, — черные деревья на белом снегу — стоит памятник композитору. Дальше стройность и прямизна улицы его имени обласкана дивной красотой Никольского собора, который на сто лет старше консерватории и памятника и на двести — сегодняшнего дня. Но все на этой площади рифмуется — пластические созвучия улиц, и зданий, и деревьев, и современная толпа перед театральными подъездами, и линии, и светы…

Мне хотелось увидеть Малый зал консерватории — предтечу всех грядущих залов Образцовой — Версаля, «Ла Скала», «Метрополитен-опера» и иных, во всех концах света. Но я все стояла на площади, медлила, не входила в консерваторские двери. В этот приезд в Ленинград было желание видеть город как бы сызнова, жить зрением, неторопливо бродить, смешиваться с толпой, течь в ней и все, что окружает, впускать в себя…

По белой мраморной лестнице поднялась я наконец на второй этаж, открыла высокую белую дверь. Малый зал был прекрасен. Я вошла в его прохладу и сумрак. Одна-единственная лампочка горела в глубине сцены над склоненной головой органиста, высветляя его ноты до огненной белизны. Хрустальные подвески бра между высоких окон отзывались на лампочку живой игрой огня. Гаснувший день засурдиненно синел сквозь белый сборчатый шелк спущенных штор; белые пустые пюпитры; в белом дереве органа поющее серебро труб; белый лак сине-бархатных кресел; белый мрамор стен. И лишь потолок райски цвел розами и амурчики осыпали гирляндами цветов летящую эллинскую Евтерпу, мощнотелую неукротимо-всевластную музу музыки.

Чтобы не обеспокоить уединенность органиста и самой побыть в уединении, я села в дальнем ряду. В белизне зала самым темным — рассыпчато-бархатисто-темным — было звучание органного аккорда. Музыкант вызывал его, касаясь клавиш, и не заканчивал. И так много раз, пока я не привыкла, пока это не стало как бы частью тишины.

На этой сцене Образцова впервые пела Кармен, Марину, Амнерис.

— Приемные экзамены в консерватории давно закончились, когда я приехала в Ленинград. К тому же документы мои остались в Ростове. Но на мое счастье, объявили дополнительный прием. На экзамен пришло более ста человек. Я спела третью песню Леля из «Снегурочки», романс Римского-Корсакова «Октава», песню «Не брани меня, родная». После первой же вещи в комиссии мне сказали: «Спасибо». Я попросила разрешения спеть романс. После романса мне снова сказали «спасибо». «Мне бы хотелось спеть еще песню». В комиссии хохотали, потому что после песни я сказала: «Пожалуйста, послушайте еще мой диапазон». Мне все казалось, что я пою неубедительно. Поэтому я спела все, что знала: что просили и чего не просили. Это было утром. А вечером нам объявили, что на первый подготовительный курс приняли двоих: меня и Витю Тихомирова. Помню, я села в трамвай и поймала себя на том, что все время улыбаюсь. Люди, наверное, думали: бедная больная девочка. Но это был один из самых счастливых дней моей юности.

Родители переехали в Москву. Но я нежно привязалась к моему педагогу Антонине Андреевне Григорьевой и осталась в Ленинградской консерватории.

Мой характер резко переломился. Я сразу стала взрослой. Носила черный муаровый костюм и черный шарф. Так я и проходила все годы учения. Меня прозвали монашкой. Я не обижалась. Я действительно входила в консерваторию, как в храм.

После конкурса в Хельсинки.

Е. Образцова, В. Малышев, С. Чуйко. 1962.

Антонина Андреевна занялась вокальной педагогикой, имея большой опыт работы в опере и на концертной эстраде. Она окончила Ленинградскую консерваторию в 1929 году. Пела все партии лирического сопрано в театре Народного дома. Татьяну в «Евгении Онегине», Мими в «Богеме», Недду в «Паяцах», Маргариту в «Фаусте», Микаэлу в «Кармен». Потом она перешла в Ленинградскую филармонию, художественным руководителем которой был Иван Иванович Соллертинский. В тридцатые годы роль филармонии в музыкальной жизни города была огромной. Антонина Андреевна выступала в концертах с симфоническим оркестром под управлением выдающихся дирижеров — Дранишникова, Гаука, Коутса, Штидри, Цемлинского, Малько. Оперы там давались в концертном исполнении. Она участвовала в «Фиделио» Бетховена, в «Гибели богов» Вагнера, в «Орфее» Глюка. Пела вокальные циклы Шуберта, Шумана, Брамса, выступала вместе со своим мужем Григорием Михайловичем Бузе, профессором Ленинградской консерватории. Она не раз говорила мне, что своим музыкальным развитием обязана ему. Позже, когда в консерватории открылась школа высшего художественного мастерства, Антонина Андреевна поступила туда учиться. Это дало ей впоследствии возможность заняться педагогикой. Она преподает в консерватории с сорок первого года. Словом, Антонина Андреевна всю жизнь училась и работала. И теперь, когда мы с ней встречаемся, она говорит: «Я слушаю музыкантов, я расту, Лена, расту!»

Когда мы начали заниматься, голос у меня звучал сопраново. Я пела легко, когда поступала в консерваторию. А потом, когда надо было учиться вокальной грамоте, «школе», я перестала понимать, чего от меня хотят. И это продолжалось довольно долго. Антонина Андреевна разумно разведывала мои возможности, не торопилась «расковырять бутончик». Она говорила: «Знаете, Леночка, если бутончик расковырять в розочку, она сразу увянет. Бутончик должен расцвести сам». Она составляла для меня такие программы, чтобы голос не уставал. Она работала со мной над «серединой» — центральной рабочей октавой, не залезая ни в «верхи», ни в «низы». А когда дыхание установилось правильно, голос стал окрашиваться в меццо-сопрановые тона. У меня не было трех нот в первой октаве: до, ре, ми. И мы долго мучились, чтобы эти ноты у меня озвучились. Я приходила к ней домой, вставала перед высоким трюмо, клала руку себе на грудь и «стонала». Антонина Андреевна говорила: «Ну, постони, постони!» Она хотела, чтобы я почувствовала грудной резонатор. И вдруг в один прекрасный день — очень хорошо помню этот день! — я запела по-другому. Я себя всегда хорошо слышала во время пения. И вдруг пою и себя не слышу. Как будто голоса нет. Испугалась я страшно, подбежала к зеркалу, пою и все равно себя не слышу. Антонина Андреевна говорит: «Наконец, Леночка, у тебя голос вышел в зал». Как я теперь понимаю, он вышел из всех моих резонаторов, отделился, улетел от меня. Но тогда для меня это было шоком, потому что я перестала слышать себя. Вернее, слышала слабо, как будто из соседней комнаты…

— (слева) Группа студентов Ленинградской консерватории с Е. М. Костроминой и А. Н. Киреевым. 1960.

— (справа) Е. Образцова. 1962.

Жажда петь была у меня огромная. Я ведь пришла в консерваторию с очень малой профессиональной подготовкой. Антонина Андреевна обычно назначала урок в девять утра. Я ехала к ней из общежития на трамвае. Ехать надо было довольно долго, минут сорок. И чтобы не терять времени, я училась слушать музыку внутренним слухом. Все, что мне предстояло петь, я пропевала про себя. Наверное, невольно строила какие-то гримасы, потому что ловила на себе удивленные взгляды. Но к Антонине Андреевне я приходила уже совершенно готовой. Я говорила ей: «Как хорошо, что мы занимаемся по утрам. Вы свеженькая и я!»

Эта привычка слушать музыку внутренним слухом — всегда и везде, где бы я ни находилась, — помогла мне впоследствии при работе над большим репертуаром. Если я работаю над новой партией, магнитофон у меня включен целыми днями. Я готовлю обед, убираю, глажу, а музыка звучит беспрерывно. А если я еду куда-нибудь на гастроли, то в поезде или самолете тоже слушаю музыку. Кладу портативный магнитофон в карман, а сама сижу в маленьких наушниках. Это не мешает мне слушать людей и самой принимать участие в разговоре. А тем временем музыка «ложится» на слух. Потом я слушаю ее с нотами. А потом мне не нужны уже и ноты. Я слушаю музыку внутри себя и отбираю варианты. Если бы не эта способность, я бы никогда не успевала выучить столько музыки и не справилась со всеми своими гастролями.

— (слева) Ленинградская консерватория.

— (справа) А. Н. Киреев. 1970.

Антонина Андреевна живет на 15-й линии Васильевского острова. Мы договорились о встрече по телефону, она меня ждала. Я вошла с мороза: от метро ехала в ледяном трамвае. И она, вмиг это распознав, спросила: «Хотите, вкусно накормлю?» И в том, как ставила передо мной тарелку, лила в рюмку густое вино, поила кофе из хрупкой чашечки, чувствовался вкус к хлебосольству, сервировке.

Угостив и согрев, Антонина Андреевна пригласила в комнату с вишневыми обоями, где стоит рояль и пол устлан серым сукном. Моложавостью, общей подтянутостью (в топком, мягком кресле сидела прямо, без прислона), живой приветливостью она втайне удивила и обрадовала меня. Ничего старческого, меркнущего; видна была женщина, актриса, выросшая в городе белых ночей, ахматовского стиха, музыки, этики, интеллигентности. Натура возвышенная, которая всегда — над бытовым подстрочником жизни.

Она сказала, что Григорий Михайлович Бузе умер несколько лет назад. «Большой музыкант, друг». Он был учеником знаменитого профессора Ленинградской консерватории Леонида Николаева, как и Владимир Софроницкий. Сняла со стены фотографию. Вот они стоят и сидят, ученики и замечательные музыканты. И среди них самый молодой — Бузе. «А теперь все уходят, и никого нет взамен и не будет».

За весь вечер — одна горькая фраза.

О себе: живет одиноко, но деятельно. Не оставляет занятий в консерватории. Ученицы приходят домой, есть среди них способные девочки.

— (слева) Репетиция «Аиды» в Ленинградской консерватории.

Амнерис — Е. Образцова, Аида — Л. Ружицкая.

— (справа) А. А. Григорьева. 1950.

— Но такой, как Лена Образцова, конечно, нет и не скоро появится. Она кажется простой. Она действительно очень доброжелательна, не капризна, демократична. Но и как она тонка, интуитивна, творчески пластична, восприимчива. Талант, ум, работоспособность, красота, естественность — часто вы все это видите? На моей памяти такого комплекса не было… Заниматься с ней было удовольствие! — продолжала Антонина Андреевна. — Я сама составляла ей программы. Тянула ее на «итальянщину». Когда человек научен, он может петь любую музыку — и классическую арию Баха, и речитативы Прокофьева, и советскую песню. Но для молодого начинающего певца чересчур широкий диапазон таит известную опасность. А Кальдара, Скарлатти, Марчелло, Доницетти писали со знанием голосовых возможностей. Я хотела, чтобы у Лены выровнялось звучание, чтобы петь ей было удобно, чтобы она получала удовольствие. А уж голос сам поведет… Она была девочка на редкость впечатлительная и чувствительная. Плакала, если содержание романса было печальным или страстным. И я старалась дать ей такие вещи, где бы было поменьше эмоций. И если она все-таки плакала, я говорила: «Лена, вы сегодня опять пили много воды». И отсылала с занятий. Когда же она являлась на следующий день, я говорила, что так быстро успокоиться нельзя. «Приходите послезавтра». Я хотела, чтобы она научилась владеть собой, воспитала свою нервную систему, не раскисала на сентиментальной музыке. В работе она была необыкновенно самоотверженная. Одержимая! Позанимавшись, всегда оставалась слушать других. Сейчас этого никто не делает. А ей было интересно. Мы, знаете ли, в консерватории не «шикарим», но у Лены по специальности сплошь пятерки.

Е. В. Образцова с А. А. Григорьевой. 1970.

Лена всю жизнь очень умно работала, — продолжала она. — А это, знаете ли, тоже талант! Она слушала всех, но поступала по-своему. Я, например, полагала, что ей рано ехать на фестиваль в Хельсинки. Ну что у нее к тому времени было выучено? Второй курс консерватории… — Антонина Андреевна листала желтую тетрадку, где по дням, по месяцам, по годам все Еленины (и других учениц) вокализы, арии, романсы; дневник музыкальных восхождений. — Гендель — ария из оперы «Адмет». Доницетти — ария Леоноры из «Фаворитки». Трудная ария, тут нужны и мастерство, и ум, и расчет. Пять романсов из «Испанского цикла» Салманова. Чайковский «Уж гасли в комнатах огни». Народная песня в обработке Михайлова «Калинушка». И дерзать ехать на конкурс! Но где-то я и понимала Лену. Моя артистическая зрелость пришлась на время, когда наше знакомство с музыкальным миром было весьма и весьма ограничено. Наши артисты почти не выступали за границей, хотя у нас были великолепные голоса и наше оперное искусство переживало значительную эпоху. И выдающиеся западные музыканты почти не приезжали к нам. Мы лишены были возможности слушать великих дирижеров. У нас не было пластинок с записями оперных певцов, которые блистали на мировой сцене в довоенные и послевоенные годы. А все это, согласитесь, усекает музыкальный кругозор. Образцова же пришла в искусство в более счастливое время. Она жаждала музыкальных познаний, творческой приобщенности, впечатлений. Поэтому, прочитав в консерватории объявление о фестивале в Хельсинки, она решила ехать. Она не робкого десятка. Даже немножко авантюристка при всей своей скромности. Но это здоровое! От переизбытка сил, а не от несостоятельного задора… Образцова привезла из Хельсинки золотую медаль. И мы в консерватории засчитали это выступление как сданный экзамен и поставили ей за второй курс «пять». Ну, а Конкурс вокалистов имени Глинки в шестьдесят втором году — это было испытание уже серьезное. Он был на редкость голосистым. Выступали Ирина Богачева, Владимир Атлантов, Юрий Мазурок. Лена первый тур спела средне, незаметно. Это был не ее репертуар. Два глинковских романса — «Дубрава шумит», «Не говори, что сердцу больно», «Ночь» Рубинштейна, генделевская ария из «Адмета». Думаю, ее допустили на второй тур, потому что у нее была золотая медаль в Хельсинки. Но на втором туре был уже успех. А после третьего чуть ли не все встали. Уже не осталось никаких сомнений, что она — первая. Богачева была второй. И мужчины поделили между собой второе место — Атлантов, Мазурок, Решетин. В Большой театр Лену взяли с третьего курса, и консерваторию ей пришлось заканчивать экстерном. Она писала мне, что с тех пор, как работает в Большом театре, делает невозможные вещи по срокам и по трудностям.

Антонина Андреевна держала письма Елены, обегая строчки глазами, и лицо ее было то задумчиво, то улыбчиво.

— Лена продолжала со мной советоваться, проявляя при этом самостоятельность и характер. Представьте, она попадает в прославленную труппу. Так поет Марину, что обращает на себя внимание. Александр Шамильевич Мелик-Пашаев начинает готовить с ней партию Амнерис. Она пишет, что «счастлива до глупости». Ведь молодой певице попасть в его «Аиду» было очень непросто, там пела элита! Но он занимается с Леной, делает ей множество замечаний…

В шестьдесят четвертом году впервые приезжает на гастроли в Москву «Ла Скала». Мы наконец слышим прославленных певцов — Джульетту Симионато, Фьоренцу Коссотто, Ренату Скотто, Миреллу Френи, Леонтину Прайс, Карло Бергонци, Пьеро Каппуччилли, блистательную шведку Биргит Нильсон, болгарина Николая Гяурова. Дирижеров — Герберта Караяна и Джанандреа Гавадзени… В том же году Большой театр собирается в Италию — показать свои спектакли в «Ла Скала». Итальянцы привезли в Москву пять опер — «Турандот», «Лючию ди Ламмермур», «Трубадур», «Севильский цирюльник», «Богему» — и Реквием. И Большой театр везет в Италию свою классику — тоже пять опер. «Борис Годунов», «Князь Игорь», «Садко», «Пиковую даму», «Войну и мир». Лена пишет мне в письме, что стало известно, что Марину в «Борисе Годунове» на гастролях будут петь Лариса Авдеева и Ирина Архипова. «Я веду себя гордо, не прошу и не ходатайствую о репетициях, спевках, поездке. Работаю над своим…». Ее возьмут в Италию. Лена споет там, правда, небольшие партии — Гувернантку в «Пиковой даме» и княжну Марью в «Войне и мире». Но она приобщится к великому искусству Италии! И вот, представьте, когда потом ей предложили поехать на стажировку в «Ла Скала», Образцова отказалась! «В Италию я поеду не учиться, а петь!» Достоинство и осознание себя в таком молодом существе! А ведь какое, кажется, счастье — год жить в Италии, слушать там больших певцов… Вообще письма Лены тех лет пронизывают два мотива: «вся в работе» и отречение от возможных компромиссов, соблазнов. Она свою карьеру делала чисто. «Занимаюсь с Александром Павловичем Ерохиным — много, до одури!» И много слушает певцов, молодых и именитых. Слушает умно, доброжелательно, без ревности, анализируя. Пишет, например, о концерте одной большой певицы, исполнявшей романсы Рахманинова и Стравинского. «Очень интересно, свежо, необычно. Но Стравинский — хорошо, Рахманинов — слабее».

Лена советовалась со мной, петь ли ей Комиссара в «Оптимистической трагедии» Холминова. Но в опере этот образ по музыке получился бедноватым. Холминову больше удались отрицательные персонажи, особенно Сиплый. В «Аиде», в драматически кульминационной сцене, где Радамес отказывается от спасения и в оркестре поднимается дикая буря, голос Амнерис взлетает до си-бемоля в трагическом отчаянии. А в «Оптимистической трагедии», в сцене, где ждешь схожего накала, буря слышится, скорее, в контрастирующем хоре матросов. Комиссара можно было сделать в большой мере актерски, на драматической игре. И музыкант, певица должна была бы пойти на известный компромисс. Поэтому Лена от этой роли отказалась.

Антонина Андреевна дочитала последнее письмо.

— Она заканчивала консерваторию экстерном. На госэкзаменах ей по специальности поставили пять с плюсом. Думаю, консерватория еще долго питала ее духовно. Почти в каждом письме Лена вспоминает Алексея Николаевича Киреева. Это был выдающийся оперный режиссер. В консерватории она занималась у Киреева в оперном классе. А пианистом у него работала Елизавета Митрофановна Костромина. Киреева уже нет в живых. А Костромина на пенсии. У этих замечательных людей оперный класс был классом мастерства. Студенты там расцветали и выдавали все, на что были способны.

Мы прощались с Антониной Андреевной. Воспоминания взволновали ее, она устала, но глаза молодо сияли.

— Вот! — показала на рояль. В лакированных конвертах лежали пластинки. Многоязыко и многократно возглашали они имя: Образцова. — Это Лена мне подарила. Я могу ее слушать и слушать…

…Чтобы та, первая Италия Образцовой, Италия шестьдесят четвертого года, не потонула в золотом свечении последующих ее дорог и триумфов, добавлю, что от поездки остался дневник. И хотя исписан он, естественно, словами, главное — не слова, а немота от полноты, вскрик «ах!», как бы длящийся, множественный, не сошедший на коду — сквозь весь месяц жизни в Италии. В осеннем солнце выплывшая Венеция с зелено-дремотной водой в каналах, с мостиками, с черными грифами гондол, с мраморными лестницами, уходящими в волну; Дворец дожей, кружевной, золотой, немыслимый. Флоренция, Рим… И потрясение всего существа — встреча с Микеланджело! Неистовый камень его рабов из флорентийской гробницы папы Юлия II. Фрески Сикстинской капеллы в Ватикане. Гармония. И выстраданность, исступленность, жизнь с превышением всех сил.

Италия подвигла Образцову на решимость. Двадцатипятилетняя, она сказала себе там: «Я должна петь в Scala!»

С оговоркой, которая стала плодотворным художественным принципом всей жизни. И эту непреклонную оговорку подсказал, предрек ей Микеланджело: «Подлинная живопись никогда не заставит проливать слезы… она сама религия и вера, ибо ничто так не возвышает душу мудрых… как трудно добытое совершенство».

Живопись — и музыка, музыка!..

— Ты знаешь, тогда в «Ла Скала» я пела маленькие партии. Но, выйдя на сцену, я страстно захотела, чтобы меня заметили. И меня выделил, отличил Антонио Гирингелли. Это удивительный человек. Он тогда был генеральным директором «Ла Скала». Ему театр обязан своим послевоенным возрождением. Он мне сказал: «Деточка моя, тебя ждет большое будущее. Но тебе не нужно петь маленькие партии. Ты должна петь „Аиду“, „Трубадур“, „Фаворитку“». И тогда я поняла: он прав. Это, как в воду бросают. Поплывет — хорошо, потонет — значит, такая судьба.

В воскресенье вечером, 6 февраля 1977 года, к зданию Ленинградской филармонии стекалась толпа. Чуть ли не вся улица Бродского была ею запружена. И сидя в партере прекрасного беломраморного зала, гудящего возбужденным множественным говором (по его густоте чувствовалось, что людей пришло с избытком, с превышением всех имеющихся сидячих и даже стоячих мест), я думала: уютно ли будет Образцовой и сегодняшнему ее Баху, Страделле, Генделю в этом многолюдье?

Ее выход предварили музыканты — скрипачи, альтисты. Взмахом руки дирижер разомкнул голоса скрипкам. И они омыли, как дождем, воздух зала — от суетности повседневности серебристым адажио Альбинони, чтобы настроить публику на высокую сосредоточенность, чтобы ничто не искажало эту внутреннюю прямость — душ и музыки.

Появление Образцовой из дверей и проход между пюпитрами музыкантов на авансцену были встречены обвалом аплодисментов. Это был не просто восторженный прием любимицы, но демонстрация родственности ей, — в Ленинграде, как нигде, она была своя.

Улыбкой ответила она залу, но лицо было замкнуто, отрешенно.

Она снова была в черном. Но не в том платье, в котором пела Сантуццу. Одеяние — хитон в наплыве складок, как на фидийских девах с фриза Парфенона.

В тот вечер она пела «Piet?, signore» Страделлы, арии Генделя, «О, милый мой» Джордани, «Если любишь» Перголези. И арию из «Страстей по Матфею» Баха.

И, слушая ее, я думала, как я была наивна, когда писала, что в музыке Баха она отдохнет от душевных расточений. Ведь «страсть» по-славянски прежде всего — страдание…

Да, произведения разговаривают с современниками своими темами, героями, сюжетами. Все так! Но больше всего они говорят содержащимся в них искусством. По слову Бориса Пастернака, именно примесь искусства перевешивает значение всего остального и оказывается сутью, душой и основой изображенного.

Исполнитель должен это почувствовать и понять и стать вровень с этой сутью, душой и основой изображенного.

Но лишь единицам дано взойти на эту высоту.

Трижды в своей жизни Бах обращался к жанру страстей — грандиозных духовных ораторий: «Страсти по Иоанну», «Страсти по Матфею» и «Страсти по Марку». Композитор сам составил план «Страстей по Матфею» до малейших подробностей. Поэт Пикандер, любимый Бахом, сочинял тексты для этого произведения и для многих его кантат. А для хоралов композитор сам выбрал прекрасные стихи из наследия немецкой духовной песни. Но под текстами Пикандера и стихами был выстоявший почти два тысячелетия евангельский эпос, его сказания и образы.

Ария, которую пела Образцова, находится в середине грандиозного музыкального творения. Это плач Петра, отрекшегося от Христа. В предшествующем ей коротком речитативе Евангелист рассказывает об этом и о том, что Петр «плакал горько». Орган делает как бы несколько скорбных вздохов, и начинается изумительное по красоте соло скрипки, сопровождающее плач Петра. Тема арии «Erbarme dich» («Сжалься») вытекает из предшествующего речитатива: «И плакал горько».

Музыка Баха, по слову Соллертинского, «антимеланхолическая».

Преувеличение чувств, превышение их, стихийность, напор, железное единство страсти, почти экстаз и — строгость, отвергающая душевный натурализм, сентиментальность, — вот приметы баховского исполнительства.

Хороших баховских певцов в мире сравнительно мало.

И Образцова — одна из них. Ее вокальная виртуозность была залогом прорыва в бездну духовной трагедии. Плач Петра потрясал оголенностью своего страдания, страшной осязательностью исповеди человека, кающегося в грехе.

— У меня мороз бежал по коже, когда я ей играл, — признался скрипач Григорий Жислин (он исполнял соло). — Я думал, моя скрипка будет не слышна. Пламенный темперамент, бунтарка, великое явление…

Музыка Баха — неотменимая и прекрасная часть того, что Образцова зовет своей внутренней родиной. Она проходит сквозь всю ее жизнь и получает первенство на самых ответственных выступлениях.

После концерта две капельдинерши сдерживали толпу, преградив дорогу бархатным канатом, пока в проход выносили для Образцовой мраморный столик на гнутых ножках и золоченое кресло, чтобы она могла сесть и подписывать программки, раздавать автографы. И когда сняли канат, я думала, поток снесет и столик и Елену…

И на улице ее ждала толпа.

В этой немедленной отплате за талант — восторгом, громом, цветами, автографами, экстатическими лицами поклонников — есть своя магия. Художники, которые в заточении своего труда преодолевают в одиночку слова, ноты, краски, возможно, испытывают что-то вроде платонической тоски по такой вот яркой публичности, отзвуку в любви, блеску, хмелю успеха.

Но что, однако, наутро делает человек, который получил все сполна — славу, успех, любовь? Человек этот сидит в гостиничном номере с осунувшимся лицом и говорит, что мертв от усталости. Температура — 37,5. Но никуда не денешься, сегодня снова концерт.

— А со стороны твоя жизнь кажется сплошной иллюминацией…

— Но ты же знаешь, что это не так, — отвечает Елена. — Я много пережила в жизни и радости, и тоски, и одиночества.

— Тоски тоже?

— Да, очень много. Я убеждена, что человек, который не испытал в жизни многого, не будет большим артистом. Чтобы петь, надо прожить и пережить. И надо много страдать. — На секунду она задумалась. — Знаешь, как я страдала в молодости от того, что у меня нет опыта передать то, что я чувствую нутром. В консерватории я пела Кармен. И я думала: какая же я Кармен, если я не знаю, что такое любовь, страсть!

Это отсутствие сердечного опыта я теперь вижу в своих ученицах. Стоит передо мной девочка, очень талантливая. Богатство ее натуры заложено в тембре голоса. Но она еще ничего не знает. Она поет: «Не зажигай огня, не отгоняй мечты…». И не понимает, что это такое, хотя я наговариваю ей много всяких предлагаемых обстоятельств, объясняю, что состояние человека можно писать голосом. «Сделай это темно, теплым, душистым звуком, ведь вокруг ночь…». В студенческие времена Алексей Николаевич Киреев, музыкальный руководитель оперного класса, поручил мне спеть Аксинью в «Тихом Доне» Дзержинского. Мы тогда начитались Шолохова, но сыграть Аксинью! Я была стеснительной, зажатой. В общежитии я только тогда разденусь и лягу, когда все улягутся и погасят свет. А тут — Аксинья! Да еще сцена, когда у нее умирает ребенок и к ней приходит сотник Листницкий, который становится ее любовником. Моя скованность совершенно пропадала с Алексеем Николаевичем, потому что он работал, вызывая в нас эмоциональные бури. Он ничего не навязывал студентам, не давил на них, не «дрессировал». Не говорил: «Пойдите в этот угол!» Или: «Повернитесь вон туда!» Мы могли делать все, что хотели. Когда я пела, он мне все время подсказывал мое состояние, усугублял его. Я пела плохо, но очень откровенно. Я захлебывалась от слез, ведь у Аксиньи умер ребенок… Училась петь в эмоциональном накале всего существа. И голос все равно у меня «шел». Сейчас западные критики пишут, что Образцова плачет в «Вертере» и это не мешает ей петь — какое чудо! Никакого чуда нет, я училась этому еще в консерватории у Киреева.

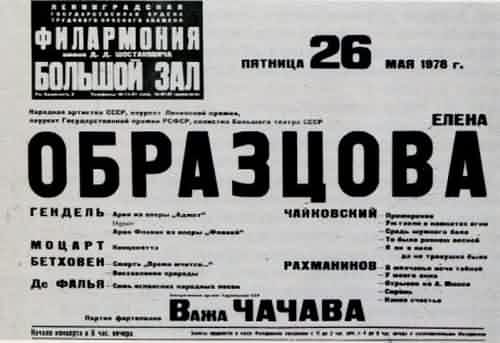

Афиша сольного концерта Е. В. Образцовой.

— Он много дал тебе в юности, Киреев?

— Думаю, это был выдающийся человек. Когда я пришла к нему в оперный класс, я впервые почувствовала, что такое театр. И впервые я узнала, что такое концертмейстер, когда услышала Елизавету Митрофановну Костромину. Она была ближайшим помощником Киреева, его другом. Яркий человек! Она учила с нами оперные отрывки. Учила нас петь, учила музыке. Она первая дала мне почувствовать, что такое певческое дыхание. Она говорила, когда я пела громадную музыкальную фразу: «Здесь дышать нельзя». И не потому, что это неправильно по пению. Если на этой фразе вздохнуть, разрушится психологическое напряжение. Вот в такие тонкости меня посвящала. Я ее очень любила. У нее хранятся мои фотографии. Я писала Елизавете Митрофановне: «Моей самой любимой „мучительнице“ в память о днях ругани и страданий». И подписывалась так: «Ваша „тупица“. Это она меня так нежно звала „тупицей“. Или я ей писала: „Лишь ты один в мои Страданья верил!“ — Плоды трудов над моим ля-бемолем. Ох, тяжко!» Действительно, она ставила передо мной труднейшие задачи. Но, видимо, научиться можно, лишь преодолевая непосильное. То, что впоследствии меня заставлял делать Ерохин. Когда он чувствовал, что я доходила до определенного уровня, он давал мне сложнейшую арию, которую я не могла спеть. И я спускалась с небес и начинала все сначала. Этим же занимался и Киреев. В различных оперных театрах страны идут его спектакли: «Богема», «Паяцы», «Дуэнья», «Повесть о настоящем человеке», «Любовь к трем апельсинам». Музыка Прокофьева была особенно им любима. А в консерватории со студентами он весь уходил в работу, забывал о еде, о делах. Он никогда не смеялся над нами, даже если мы делали глупости. А мы, конечно же, их делали. Когда я наблюдала работу других со стороны, это было очень смешно. Но Киреев учил нас доверять эмоциям, интуиции, следовать им. Верная эмоция сама ведет: как смотреть, с какой интонацией ответить, как руки держать, как голову повернуть. Эти уроки мне очень пригодились в дальнейшем.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

19 января 1977 года

19 января 1977 года Проба Нееловой на роль жены Сталкера.Андрей Тарковский. Роль это небольшая, но очень для меня важная.Марина Неелова. А что вы имеете в виду? Ведь ее можно по-разному повернуть.А. Тарковский. Через эту роль должно стать ясным, что все претензии героев к жизни

Февраль-май 1977

Февраль-май 1977 4 февраля «…Хорош Божий свет, одно только нехорошо: мы. Как мало в нас справедливости и смирения, как дурно понимаем мы патриотизм! Пьяный, истасканный забулдыга муж любит свою жену и детей, но что толку от этой любви? Мы, говорят в газетах, любим нашу великую

Кабул, февраль 1980 года

Кабул, февраль 1980 года Тем временем грянуло большое событие. Впервые 23 февраля 40-я армия встречала не на родине. В Кабуле были отмечены первые случаи мародерства и грабежи. Дуканщики рассказывали о том, что на окраинах города «шурави» (советские) забирали у них

Кабул, февраль 1989 года

Кабул, февраль 1989 года Накануне Дня Советской Армии утром ко мне на виллу заехал корреспондент радио и телевидения Владимир Фадеев, попросив меня договориться о встрече с Наджибуллой. Я и сам намеревался проведать президента, чтобы его устами поздравить наших военных с

Глава седьмая. Сентябрь 1946 года — февраль 1948 года

Глава седьмая. Сентябрь 1946 года — февраль 1948 года Та киностудия, которая претендовала на опеку над многообещающей новенькой старлеткой по фамилии Мэрилин Монро, обязана своим существованием Уильяму Фриду — венгерскому иммигранту, который на переломе двух столетий

Февраль 1943 года

Февраль 1943 года Под Матвеевым Курганом Разгром под Сталинградом армии Паулюса вынудил немецкие части спешно отходить к Миусу. Миусский рубеж с его укреплениями казался им надежной защитой. Враг отходил, яростно сопротивляясь. Гитлеровское командование понимало, что

Глава тринадцатая СТИХОТВОРЕНИЯ 1977 ГОДА

Глава тринадцатая СТИХОТВОРЕНИЯ 1977 ГОДА После смерти жены Слуцкий ищет спасения в том, к чему прибегал всю жизнь, — в поэзии. Постоянно, даже среди ночи, он обращается к своим рабочим тетрадям, вписывая все новые строки, строфы, стихотворения. «На белеющий в ночи лист»

Киев, февраль 2000 года

Киев, февраль 2000 года В конце восьмидесятых и начале девяностых Вознесенскому с Киевом не везло. Как ни соберется приехать, так ему звонят: принять никак не можем. «Плачущая администратор просила сдать билет, сказав, что в театре начался срочный ремонт и вечер отменяется.

Январь 1977 года

Январь 1977 года И все-таки понять, как она готовит новую партию, как проникает в мир своей героини, как отыскивает верную интонацию и окраску звука, дело нелегкое. Нужно подолгу быть с Образцовой, подолгу слушать ее, чтобы услышать и понять, что в искусстве она делает

Март 1977 года

Март 1977 года Образцова улетела петь «Самсона и Далилу» в «Метрополитен-опера». Перед отъездом мы виделись пять минут. Худая, бледная, она сидела в кресле, накинув на плечи оренбургский платок. Сказала: «Даже дышать больно».Незадолго перед тем она пела в «Аиде» в

Апрель 1977 года

Апрель 1977 года Образцова еще в Нью-Йорке.«Щастия с тобой беседовать хотя пером», как писали в старину, я лишена. Но у меня есть ее серый портфель с записками. Есть пластинки. А в памяти ее спектакли.Она записала на пластинку все, что спела в «Пиковой даме»: Полину, Миловзора,

Май 1977 года

Май 1977 года Она вернулась из Америки. Я пришла к ней с самыми серьезными намерениями — спросить, как прошли гастроли, зажили ли сломанные ребра. Но у нее было такое настроение, что ей не хотелось сразу рассказывать. Она принесла из соседней комнаты клетку, в которой лежала

Июль 1977 года

Июль 1977 года Она оставила в дверях записочку: «Я умираю и пошла дышать на Патриаршие пруды. Жду тебя там».Москву опалял июль. Патриаршие пруды — бедно-богатое пространство воды в центре города, между домами. Там пахло водой и водорослями. Меж деревьев медленно гуляли дети

Ноябрь 1977 года

Ноябрь 1977 года Осенью в доме Образцовой появилось новое лицо: пианист Важа Чачава. Тот Чачава, с которым она познакомилась в Испании на Конкурсе вокалистов имени Франсиско Виньяса. Он приехал из Тбилиси в Москву, чтобы отныне работать с Еленой. И я видела их самые первые

Февраль-апрель 1977

Февраль-апрель 1977 22 февраля – 9 апреля Я стал секретарем Шрилы Прабхупады 22 февраля 1977 года, когда приехал в Маяпур с Его Святейшеством Брахманандой Свами. Отчитываясь Шриле Прабхупаде о делах своей зоны за прошедший год, я высказал предположение, что дела в ней и без меня