ГЛАВА 6 ЧТО ЭТО: ВЕЩЬ ИЛИ ЧЕЛОВЕК?

ГЛАВА 6

ЧТО ЭТО: ВЕЩЬ ИЛИ ЧЕЛОВЕК?

Фредерик предполагал обосноваться в Нью-Йорке. Он свободен, в кармане у него есть деньги, он обязательно найдет работу. Он ни о чем не загадывал — только бы добраться до этого огромного города, здесь живут аболиционисты, издающие газеты с призывами освободить рабов, здесь есть множество свободных негров. И здесь он может работать в полной безопасности…

Но в первый день Фредерику не удалось найти работу. В поисках места он неожиданно натолкнулся на новое препятствие — негры, к которым Фредерик пытался обращаться, явно уклонялись от разговора с ним. И вот, когда ему снова встретился на улице негр, Фредерик решительно подошел к нему и заговорил. Негр был в забрызганной краской одежде, нес в руках ведро и кисть — очевидно, он работал маляром.

— Добрый вечер, мистер! Не скажете ли вы мне, где тут можно найти жилье? Я только что приехал и…

Темнолицый, со впалыми щеками человек быстро и тревожно огляделся по сторонам.

— Дай пройти, я знать ничего не знаю, — пробормотал он и шагнул было вперед, но Фредерик загородил ему дорогу.

— Послушайте, мистер, я хочу только…

Человек ответил негромко, но весьма воинственно:

— Я тебя не знаю, матрос! И ничего тебе не скажу!

Фредерик глядел ему вслед, пока негр не скрылся за углом. Наступил вечер, и юноша вошел вслед за двумя матросами в какую-то таверну, окутанную клубами табачного дыма. Там он плотно поужинал; подавал ему смуглый, добродушного вида малый, отец которого, вероятно, выращивал маслины где-нибудь на горном склоне под Римом. Чесночный аромат, грубый хохот, запах моря, пропитавший одежду и тела матросов, — все смешалось в этой тускло освещенной, душной комнате. Несколько человек приветственно приподняли пенящиеся пивные кружки, когда Фредерик, забравшись в уголок, тяжело опустился на стул. Юноша помахал им рукой в ответ. Однако, боясь себя выдать, он решил не задерживаться в таверне.

Выйдя на улицу, Фредерик бесцельно побрел в сгущающуюся тьму. Ему почудилось, что на него подозрительно взглянул фонарщик, ставивший на углу свою лестницу. Фредерик свернул в переулок, где было потемней. Он устал. Тащить саквояж было тяжело.

Бородатый моряк, который шел по другой стороне, вынул изо рта короткую трубку и с интересом посмотрел вслед удаляющейся фигуре. «Странно, молоденький матрос-и такой тяжелый саквояж? Ишь, как хлопает по ногам!» — подумал моряк и, перейдя улицу, устремился за юношей.

— Привет, морячок, — негромко окликнул он.

Фредерик вздрогнул всем телом и обернулся. Он не мог разглядеть в потемках, белое или черное лицо скрывается за густой бородой незнакомца и поэтому ограничился словами:

— И вам привет.

Моряк пошел с ним рядом.

— Давно прибыл?

— Вчера. Из Вест-Индии. — Ответ прозвучал совершенно непринужденно.

«И все же, — подумал моряк, — здесь что-то не так!» Он искоса взглянул на молодого матроса и спросил:

— С какого ты судна?

К этому вопросу Фредерик был хорошо подготовлен.

— С «Сокола».

Несколько шагов они прошли в молчании. Незнакомец попыхивал своей трубочкой. Фредерик ждал, что будет дальше.

— А может, ты держишь курс… на Полярную звезду?

У Фредерика громко застучало сердце. Фраза эта могла иметь только один смысл. Кто же этот человек: друг или враг? Можно ли довериться ему?

— Говорят, Полярная звезда выводит на верный путь, — осторожно ответил он.

Незнакомец взял его за руку.

— Тебя она вывела правильно. Пошли!

В маленьком домике на Сентр-стрит Фредерика приветливо встретила мать моряка Тома Стюарта — невысокая женщина с живыми глазами. Но не успел юноша коротко поведать им свою историю, как сон одолел его — он уснул впервые за двое суток.

Тогда Том Стюарт быстро направился на угол Черч-стрит и постучался в дверь дома Дэвида Раглса, секретаря Нью-Йоркского комитета бдительности.

— Вы правы, — сказал секретарь, выслушав сообщение моряка. — Здесь он не в безопасности.

— Нью-Йорк полон южан. Сейчас они как раз возвращаются с курортов, — добавил Стюарт. — Если он станет искать работу в доках, его тут же схватят.

Раглс усмехнулся: эта широкая усмешка на миг закрыла шрам, пересекавший его черное лицо.

— Сегодня его спасла божья воля. Теперь дело за нами — надо увезти его отсюда.

Он прикрыл рукой свои незрячие глаза и замолк, размышляя.

Дэвид Раглс родился свободным. Он получил образование, был находчив и отважен. Но однажды отвага завела его слишком далеко. В штате Огайо разъяренный рабовладелец хлестнул его плетью по лицу. Удар пришелся по глазам, и Раглс ослеп на всю жизнь. Зато невольник, которому он помог бежать, вырвался на свободу. И Дэвид Раглс сказал: «Мои глаза — в обмен на жизнь человека? Мы в выигрыше!»

Моряк нерешительно откашлялся.

— У него есть девушка, свободная. Они должны встретиться здесь.

Секретарь нахмурился.

— Боже праведный! По-моему, нам хватает дела и без устройства любовных свиданий!

Но Том Стюарт улыбался в темноте, возвращаясь домой. Ведь он хорошо знал сердце этого негра, знал, что завтра утром, приветствуя в своем доме молодого беглеца, Раглс не выскажет ни малейшего неудовольствия.

Агент «тайной дороги»! Фредерик готов был целовать руки слепца, так твердо сжавшие его ладони. «Тайная дорога» — эти слова передавались шепотом по всему восточному побережью. Теперь ему довелось услышать, что их произносят громко и свободно.

Все большее и большее число рабов исчезала с плантаций, несмотря на строжайшие кордоны, окружавшие рабовладельческие штаты, несмотря на страшную кару, которая постигала пойманных беглецов; эти массовые исчезновения порождали самые фантастические слухи. Заболоченные реки и озера Луизианы, лесные заросли Алабамы и Миссисипи, трясины Флориды и горные ущелья атлантических штатов, казалось, бесследно поглощали беглых рабов. Говорили, что во Флориде есть целая колония негритянских поселенцев, что они спокойно живут где-то в глухой лесной чаще, окруженные заболоченными реками, через которые не может перебраться ни один белый. Другая группа беженцев, по рассказам, сеяла хлеб на широких равнинах, лежащих у границ штата Джорджия, а еще две тысячи человек скрывалось где-то среди мрачных трясин Виргинии; некоторые из них выходили из леса за покупками.

Ни для кого не было секретом, что негры с удивительной регулярностью переходили границу — беглые рабы с рисовых полей Джорджии и Южной Каролины, с табачных плантаций Виргинии и Мэриленда, с хлопковых полей Алабамы.

— Тысяча рабов в год исчезает бесследно! — бушевал в конгрессе Джон Калхун. — Можно подумать, что их уносит какой-то подземный поезд!

Эта идея овладевала умами. Молодая Америка расширяла свои территории — железные дороги вели в новые края. Для людей, еще не отвыкших от почтовой кареты, железная дорога была символом предприимчивости, поездка по ней — целым приключением. «Тайная дорога» к свободе! Мужчины браво сдвигали набекрень шляпы, сбривали усы и укрепляли на поясе кобуру; мелкие лавочники навешивали на двери тяжелые замки и потихоньку уходили на собрания; высокие, мускулистые молодые люди — среди них были и сыновья плантаторов, — осушив стакан виски со льдом и мятой, вскакивали в седло и куда-то мчались; набожный квакер, вложив закладку в библию, принимался копать поглубже погреб под своим домом, разгораживать комнаты фальшивыми стенками и запасаться широкими плотными плащами и длинными черными вуалями.

Что же удивительного, если негры пели в своих хижинах: «Вот поезд идет, вот уж поезд за углом!» и «По вагонам, ребята, по вагонам скорей!..»

«Поездом» мог быть плот, прочно связанный и застланный водорослями. «Поездом» могла быть тележка бродячего торговца, или открытая повозка с сеном, или вместительный рыдван, которым правил спокойный мужчина в широкополой квакерской шляпе, негромко беседовавший с сидящими возле него дамами в серых платьях и квакерских чепцах, с лицами, закрытыми вуалью. «Поездом» могла быть просто-напросто потаенная лесная тропа. Но голоса рабов звучали радостным торжеством.

Поезд несется,

Вот он несется мимо,

Аллилуйя!

«Кондуктора» составляли маршруты движения этих «поездов». А Дэвид Раглс в своем доме в Нью-Йорке на Черч-стрит принимал их и переправлял дальше. Он занимался сбором и раздачей денег, получал донесения и уточнял маршруты. У Дэвида Раглса дел было по горло.

Он молча выслушал рассказ Фредерика. Юноша был озабочен. Куда же ему ехать, если нельзя оставаться в Нью-Йорке?

— Мы живем в большой стране, — успокоил его мистер Раглс. — Рабочий человек сумеет найти себе место. Поглядим, что тут можно сделать… А вы написали уже молодой девице? — без обиняков спросил он.

Фредерик почувствовал, что лицо его пылает. Как необычно, что вокруг него люди, с которыми можно поделиться своей драгоценной тайной!

— Д-да, сэр, — заикаясь, ответил он. — Я отправил письмо сегодня утром. По дороге сюда.

Он бросил взгляд на Тома Стюарта, устремившего на него смеющиеся глаза.

— Встал до света, чтобы написать письмо, — подтрунивая, сказал моряк.

— Если она свободная женщина, — улыбнулся мистер Раглс, — то, очевидно, сможет немедленно приехать сюда.

— Да… Да, сэр.

— Отлично. В таком случае, до ее приезда вам надо скрываться.

— В моем доме он в полной безопасности, — быстро ответил Том Стюарт, и секретарь кивнул.

— Хорошо. А теперь сделаем запись.

При этих словах худенький мальчик лет девяти или десяти, который тихонько сидел у стола, открыл большую конторскую книгу и взял гусиное перо. Все это он проделал молча, но блестящие смышленые глаза его обратились к Фредерику. Мистер Раглс опустил ладонь на плечо мальчика.

— Мой сын — это мои глаза, — сказал он.

Фредерик с изумлением разглядывал парнишку.

Он действительно собирается писать!

— Тебя зовут Фредерик? — спросил отец.

Фредерик вздрогнул.

— Иногда я слышал и другое имя — Бэйли… Я… я, право, не знаю. Все меня называли Фредерик.

— О фамилии мы пока беспокоиться не станем. Сейчас безопаснее будет отказаться от всего, что дает какую-то возможность опознать тебя. Запиши: Фредерик Джонсон, сынок! — Мальчик писал совершенно свободно. — Джонсонов так много. Но вообще-то, раз ты стал свободным человеком, надо будет потом подобрать себе настоящую фамилию — фамилию, которую ты передашь своим детям.

— О да, сэр!

Дни проходили быстро. Приехала Анна, приветливо встреченная матерью Тома Стюарта и тут же упрятанная куда-то до того самого момента, когда она встала перед священником рядом с Фредериком. Анна, с огромными, сияющими радостью глазами, в прелестном шелковом платье цвета спелых слив. Их венчал священник Пеннингтон, отец которого, освобожденный от рабства Джорджем Вашингтоном, верно служил ему в Валлей-Фордже. Священник отказался от вознаграждения, предложенного ему счастливым новобрачным.

— Это мой свадебный подарок вам, молодой человек. И да поможет вам бог!

Молодых посадили на пароход «Джон У. Ричмонд», который курсировал между Нью-Йорком и Ньюпортом в штате Род-Айленд.

— Езжайте в Нью-Бедфорд, — сказал им Дэвид Раглс. — Там живет много квакеров, а в доках постоянно снаряжают корабли для китобойных экспедиций. Хороший конопатчик всегда найдет там работу. Желаю счастья, мой мальчик!

Цветным пассажирам не разрешалось занимать каюты, и новобрачным пришлось провести свою первую ночь на палубе. Но что за важность: холод ли, жара ли, проливной ли дождь — они стоят, облокотившись на перила, посреди клейких бочонков, потом отдыхают прямо на полу. Им все равно, они свободны, молоды, они отправились в путь, чтобы создать свою семью, начать новую жизнь!

О, как ярко сверкали в ту ночь звезды! Анна заметила, что Фредерик, подняв вверх лицо, что-то шепчет. Она прильнула к нему, и он еще крепче обнял ее плечи и прошептал:

— Этого я никогда не забуду.

Две эти ночи на открытой палубе словно сомкнулись вокруг Фредерика и Анны, отгородив их от всего мира. Вновь обретенное счастье растопило боль и холод, что накопились в их сердцах за все годы одиночества. А потом в сером тумане вдруг проступили суровые очертания берега — нового мира.

Когда судно приблизилось к Нью-Бедфорду, тесная гавань, облупленные, замызганные, видавшие виды суда и грязные склады на берегу показались молодым людям золотыми воротами, которые, по воле небес, распахнулись только для них. Фредерику хотелось кричать от радости.

— Смотри! Смотри! — показал он на внушительного вида здание, что стояло на вершине холма, возвышаясь над городом. — Вот такой дом будет у нас с тобой. Большой, красивый! Я его построю собственными руками. Я свободен, Анна, я смогу выстроить дом не хуже этого!

Глаза Анны радостно смеялись.

Так прибыли они на скалистые берега Новой Англии, куда свободные люди проникли еще задолго до них. Лейф, сын Эрика Красного, некогда выходил на этот берег со своими норвежцами. В 1497–1498 годах здесь побывал знаменитый мореплаватель Джон Кэбот, который заявил о притязаниях Англии на всю эту местность. Кэбот под британским флагом, Веррацано под королевской лилией Франции и Гомес под стягом Испании — все они высаживались здесь еще до отцов-пилигримов — первых английских колонистов.

В Нью-Бедфорд давно уже проник крепнущий ветер возмущения — граждане Род-Айленда, люди, подобные Роджеру Уильямсу и Анне Ханчинсон, не давали ему утихнуть. Снова и снова налетал этот свежий ветер на города и поселки Массачусетса. В течение почти всего XVIII столетия порывы его, сильные и настойчивые, приносили жителям. Массачусетса завоевания в области политической свободы, просвещения, религиозной терпимости. Обедневшие фермеры шли за Даниэлем Шейсом, а один из первых губернаторов штата, Джеймс Салливан, произнес взволнованные слова: «Там, где большая часть народа невежественна, бедна и несчастлива, не может быть общественного мнения, а есть лишь мнения, порожденные страхом». Этот ветер возмущения совсем было утих в период подъема федерализма, но сейчас он снова овевал лица фабричных работниц Лоуэлла и механиков Бостона. От дуновенья его беспокойно шевелились груды мертвых сухих листьев в Кембридже и Конкорде. Крепнущий ветер разносил семена аболиционизма.

В Бостоне жил Уильям Ллойд Гаррисон, которого нельзя было заставить замолчать ни тюрьмой, ни поджогами, ни угрозами, ни элегантной риторикой Уильяма Эллери Чаннинга. Гаррисон высоко поднял над страной свою газету «Либерейтор», еще больше раздувая ветер возмущения. Он твердо стоял на своих позициях, и могучему порыву бури, вызванному этим человеком, суждено было потрясти до основания всю американскую нацию.

«Не требуйте от меня умеренности в таком вопросе, как этот. Цели мои серьезны. Я не стану увиливать. Я не буду прощать. Я не отступлю ни на шаг, и я добьюсь того, что меня услышат!»

Некоторые рабовладельческие штаты объявили денежную награду за голову Уильяма Ллойда Гаррисона. И тем не менее в феврале 1837 года в зале палаты представителей в Бостоне собрался съезд Массачусетского общества борьбы с рабством. Зал был набит до отказа, пять, тысяч человек были вынуждены разойтись из-за отсутствия мест. Нэйтан Джонсон был одним из делегатов от Нью-Бедфорда.

Нэйтан Джонсон гордился своими земляками — гражданами Массачусетса. Родители его жили среди голландцев-фермеров, молочные хозяйства которых удобно расположились на сочных лугах, примыкавших к Шеффилду. У них был крохотный участок земли. Нэйтан ходил в школу, потом обучился ремеслу и, как множество молодых массачусетцев — детей фермеров, побывал в морском плаванье. Некоторое время он провел в Шотландии, где негры были в диковинку. Горы и каменистые долины этой страны притягивали к себе Нэйтана. Потом он понял, что тоскует по дому, возвратился в Массачусетс, женился и занялся своим ремеслом — он был плотником, — устроившись поближе к морю, чтобы всегда видеть и слышать его, дышать его соленой влагой. Нэйтан Джонсон имел представление о том, что такое рабство, но он верил, что штат Массачусетс постепенно перевоспитает нацию и отучит ее от дурных обычаев.

Дэвид Раглс написал Нэйтану Джонсону о Фредерике. Вскоре пришел ответ: «Пусть едет к нам». И сейчас Джонсон спешил в гавань, чтобы встретить «этих бедняжек».

Однако молодой человек, сошедший с парохода и так крепко пожавший руку Нэйтана Джонсона, отнюдь не вызывал жалости. На взгляд янки он совсем не походил ни на беглеца, ни на раба. Матушка Джонсон решительно пресекла все расспросы. Она хлопотливо сновала по комнате, готовя приезжим горячий, вкусный ужин.

— Небось ног под собой не чуете от усталости, — говорила она. — Вот умойтесь с дороги и располагайтесь как дома.

Она принесла гостям свежей воды, подала полотенца из толстого белого холста, а маленькие дочки Джонсонов, Лития и Джейн, смотрели на них во все глаза.

Все вокруг словно плавало в блаженном тумане. Этот дом, этот уставленный снедью стол, эта комната — все казалось совершенно неправдоподобным. У Фредерика руки зудели — так хотелось ему снять с полки книжки, полистать раскиданные везде газеты. С трудом он перевел взгляд на оживленное лицо хозяина, который с увлечением говорил:

— Ни в законах, ни в конституции Массачусетса нет ни единого слова насчет того, чтобы негра нельзя было выбрать губернатором штата, ежели он покажется людям подходящим!

Лития серьезно кивнула головкой и улыбнулась Фредерику. Мамаша Джонсон деликатно вздохнула. Нэйтан оседлал своего любимого конька — опять он расхваливает Массачусетс! Ничего, для славной молодой парочки это безопасная тема. По крайней мере они смогут поужинать спокойно, не заботясь о поддержании беседы. И она поставила перед Анной тарелку аппетитно пахнущего супа из моллюсков.

— Ни один рабовладелец не посмеет увезти из Нью-Бедфорда своего беглого невольника! — Джонсон стукнул кулаком по столу так, что задребезжали стаканы.

Фредерик усмехнулся.

— Я рад это слышать после всего, что мне рассказали о Нью-Йорке.

Янки презрительно хмыкнул.

— Нью-Йорк не Массачусетс, молодой человек! Там народ пестрый. Доверять никому нельзя!

— Да ведь и у нас в Нью-Бедфорде есть скверные люди, — мягко заметила его жена.

— Ну что же, ведь мы-то знаем, как их приструнить!

В Новой Англии стояло бабье лето. Темнело поздно, воздух был совсем теплый. После ужина они сидели во дворе, и хозяин, покуривая трубку, завел неторопливую беседу. Постепенно разговорился и Фредерик. Слушая его рассказ, Джонсон вынул трубку изо рта и нагнулся вперед; губы его угрюмо сжались.

— Не могу я уразуметь, как это на свете творятся такие дела! — сказал он, сокрушенно качая головой.

Войдя в дом, Фредерик повернулся к хозяину и горячо пожал ему руку.

— Как мне благодарить вас? — спросил он.

Джонсон усмехнулся в ответ.

— Не нужно пышных слов, сынок. Вы оба пришлись нам по душе — и мне и моей хозяйке. А теперь ступай!

И он отправил его к Анне.

Разбудил их перезвон колоколов. Потом они услышали, как дети собираются в церковь. Анна виновато вскочила. Может быть, они задерживают миссис Джонсон?

Но в доме царила уютная воскресная тишина; она разливалась по всей улице — по всему Нью-Бедфорду. День прошел в неторопливом обсуждении планов устройства молодых людей. Вот теперь-то Фредерику действительно надо выбрать себе фамилию.

— Некоторые принимают фамилию прежнего своего хозяина.

— Не собираюсь, — энергично произнес Фредерик.

— Верно, — согласился Нэйтан. — Нечего детям привязывать камень на шею. Пусть у них будет хорошее имя! — Он улыбнулся Фредерику и Анне. — Когда я гляжу на вас, то вспоминаю одного парня, о котором читал в книжке, его фамилия была Дуглас.

— Ты что же, отец, хочешь назвать его по книжке? — расхохоталась жена.

— А почему же нет? Он уже немало получил от книг. А этот самый шотландец, Дуглас, был отличным человеком. В книге сказано, что у него была «верная рука».

Нэйтан пустился было в красочное описание Шотландии, но вскоре снова вернулся к вопросу о фамилии.

— Да, это бы хорошо — Дуглас.

— Фредерик Дуглас — хорошо звучит, как-то сильно, — тихо молвила Анна.

— Тебе нравится, Анна? — Фредерик пристально посмотрел на нее.

Анна улыбнулась и кивнула головой. Так произошло, что Фредерик передал своим детям фамилию Дуглас.

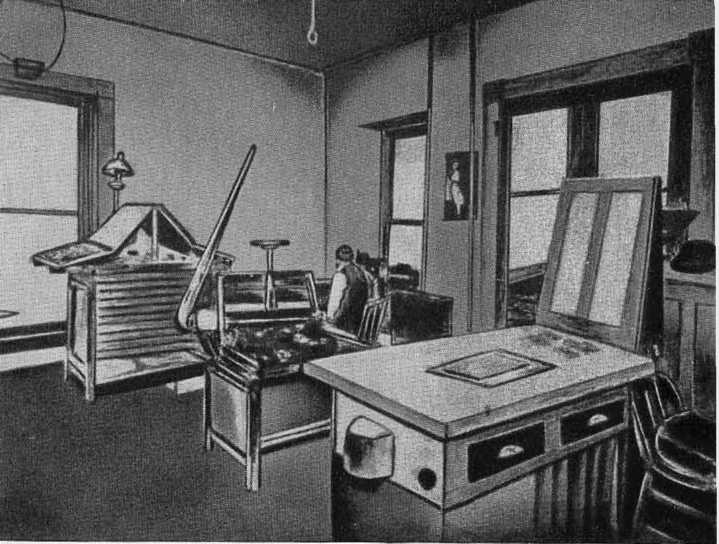

Типография «Полярной звезды» в Рочестере.

Джон Браун (1800–1869).

На следующий день он отправился па пристань и в первый раз увидал, как грузят и разгружают суда в Новой Англии.

«При виде широкополых шляп и простых квакерских одежд, которые встречались мне на каждом шагу, — вспоминал он позже, — я все больше укреплялся в своей уверенности, что нахожусь на свободе и в безопасности. «Я среди квакеров, — думалось мне, — и ничто мне не угрожает». Отлично оснащенные суда самых лучших образцов, готовые выйти на китобойный промысел, стояли у причалов или покачивались на волнах. Справа и слева от меня тянулись большие здания складов с облицованными гранитом фасадами. На этих пристанях я видел усердие без суеты, работу без спешки и гомона и тяжелый труд без применения плетей. Здесь не слышалось громкого пения, как в южных портах во время погрузки и разгрузки судов, грубых окриков и ругани, но все двигалось легко и равномерно, словно части хорошо налаженной машины. Как не похоже все это было на повседневный труд докеров и судостроителей в Балтиморе и Сент-Микэлсе — труд шумный, зверски тяжелый и страшно неумелый. Одним из первых примеров, наглядно показавших мне превосходство северян над южанами в приемах работы, оказался способ выгрузки масла. В южном порту понадобилось бы двадцать-тридцать человек вместо пяти-шести, которые занимались этим делом здесь, с помощью одного-единственного быка, привязанного к концу фала. Голая сила, не подкрепленная мастерством и сноровкой, — вот метод рабского труда. Старый бык ценой в восемьдесят долларов выполнял в Ныо-Бедфорде работу, которая потребовала бы в южном порту усилий многих рабов, обошедшихся хозяевам в пятнадцать тысяч долларов. Если в Балтиморе служанка тратила не меньше десятой части рабочего времени на хождение по улице с ведрами воды, то здесь насос был во дворе, под рукой. Дровяные сараи, домашние водокачки, раковины для мытья посуды, трубы для стока грязной воды, самозапирающиеся ворота, механические приспособления для стирки белья — все это были новые для меня вещи, говорившие, что я нахожусь среди изобретательных и разумных людей. Плотники не делали здесь ни одного лишнего движения, а конопатчики никогда не махали впустую своими деревянными молотками».

Дуглас мало вспоминает о тяготах своей первой зимы на Севере, лишь мимоходом заметив, что ему не разрешали работать по специальности — конопатчиком. Даже здесь труд белого вытеснял труд чернокожего. Жалованье чернорабочего-поденщика было вдвое меньше, чем у конопатчика. Однако Фредерика ничто не могло остановить. Ведь он свободен! И он пилил дрова, рыл погреба, перебрасывал уголь, выкатывал с пристани бочонки с маслом, грузил и разгружал суда. Но запомнился ему главным образом холод.

Этот холод застиг их врасплох — немая, туманная, серая стужа, которая, словно тисками, охватила землю. Крохотный домик на окраине, казавшийся им раньше осуществлением самых заветных желаний, продувало насквозь. В нем не было никаких удобств, облегчавших жизнь северян, и каждое путешествие по сугробам к дальнему колодцу с обледенелыми ведрами стоило мучительных усилий, от которых дыханье спирало в груди.

Каждое утро Анна при свече готовила мужу завтрак, и Фредерик отправлялся на работу. Нелегко было находить случайные заработки, и все они были недолгими. В эту зиму закрылось немало бумагопрядилен в Новой Англии и многие суда праздно стояли на причале вдоль всего мыса Код. Новый президент в Белом доме оказался слабым и бездеятельным человеком. Банки терпели крах, разваливались коммерческие и промышленные фирмы. Именно в этом году отец Сюзен Антони потерял все — фабрику, магазин и дом. Восемнадцатилетняя Сюзен — девушка из семьи квакеров, в глазах которой отражались зеленые холмы Беркшайра, поступила учительницей в школу.

В самые тяжелые зимние месяцы заработок Фредерика не достигал и десяти долларов в месяц. Оба они с Анной часто недоедали. Но никогда не падали духом — все-таки они жили в новом мире. Фредерик не упускал возможности посещать собрания нью-бедфордских негров. Эти собрания проходили гораздо интереснее, чем сборища членов Восточнобалтиморского общества умственного усовершенствования, и Фредерик опять сидел молча, внимая и учась. Его постоянно приводил в изумление характер предлагаемых резолюций и дискуссии, которые они вызывали. А все ораторы, казалось ему, обладали совершенно необычайными талантами.

В эти первые месяцы жизни в Нью-Бедфорде произошли два события, оказавшие решительное влияние на его жизнь.

«Одной из первых моих забот после прибытия в Нью-Бедфорд, — писал он несколько лет спустя, — было войти в лоно церкви, ибо я никогда, в сущности, не порывал с религией. Я несколько поостыл и не проявлял большого рвения, это правда, но по-прежнему не сомневался в том, что долг мой — стать членом церковной общины… И поэтому я решил присоединиться к методистской церкви в Нью-Бедфорде и воспользоваться духовными радостями богослужений. Священником методистской церкви на Элм-стрит был тогда его преподобие мистер Бонни. Хотя из-за цвета моей кожи я не мог. занимать место в главном помещении церковного здания, этот запрет я рассматривал просто как уступку необращенным прихожанам, которые еще не познали Христа и не примкнули к его братству; я добровольно принимал этот запрет, дабы не отвращать грешников от спасительной силы священного писания. «Когда они будут обращены, — размышлял я, — то, разумеется, станут видеть во мне человека и своего брата. Конечно же, — думал я, — у этих христиан не может быть никакого предубеждения против цветных…»

«Вскоре мне представилась возможность досконально убедиться в том, как относится к этому вопросу церковь на Элм-стрит… Поводом послужила церемония причастия… По окончаний проповеди священник отпустил прихожан по домам, а члены церковной общины остались, чтобы причаститься хлеба и вина господня. Я тоже остался, так как желал поглядеть на это празднество, проникнутое, как мне казалось, духом великого Учителя.

В то время всего лишь с полдюжины негров состояли членами общины церкви на Элм-стрит… Они спустились с галереи и заняли места возле самой дальней от алтаря стены. Брат Бонни был очень оживлен, он с большим чувством исполнил гимн «Спасение — радостный клич», а затем начал раздавать причастие. Я очень беспокоился о том, как будут держать себя негритянские прихожане, и результаты оказались самые унизительные. В течение всей церемонии негры выглядели поистине овечками без пастуха. Белые прихожане заполнили передние места возле алтаря; когда же стало ясно, что все белые уже причастились вина и хлеба, брат Бонни — благочестивый брат Бонни, — сделав долгую паузу, словно еще раз желая убедиться, все ли белые причастились, и удостоверившись, наконец, что эта важная цель достигнута, перевел взор на дальний угол, где жалась его чернокожая паства, поманил ее рукой и напыщенно провозгласил: «Подите сюда, темнокожие друзья, подите сюда! Ведь и вам надо отведать крови Христовой. Перед господом все равны. Идите сюда, не стесняйтесь, отведайте святого причастия». И негры — бедные, рабские души — приняли это приглашение и вышли к алтарю. А я вышел вон и с той поры ни разу не был в этой церкви, хотя самым искренним образом собирался присоединиться к числу ее прихожан».

Второе событие оказалось более радостным. Однажды, вскоре после того, как Фредерик и Анна перебрались в свой домик, в дверь их постучался незнакомый молодой человек. Фредерик только что вернулся домой; он провел особенно тяжелый день и почти ничего не заработал. Анна отвернулась от плиты, на которой готовила ужин, и внимательно прислушалась к разговору. Она собралась что-то сказать, но тут раздался усталый голос Фредерика: «Подписаться на «Либерейтор»?»

— Да! — энергично воскликнул незнакомец. — Вы ведь знаете, это аболиционистская газета Уильяма Ллойда Гаррисона. Уж мы-то должны поддерживать ее!

Анна шагнула было к двери, но увидела, что Фредерик с сожалением покачивает головой.

— Нам бы очень хотелось… но сейчас… я просто не могу.

Анна подошла поближе, ее горячая, чуть влажная ладонь скользнула в ладонь Фредерика. Молодой посетитель понял, в чем дело.

— Но вам хотелось бы читать газету? — спросил он, откашлявшись.

— Да! — выдохнула Анна.

— Ну что же, заплатите мне потом!

— Ох, Фредди, как чудесно! — сказала Анна, но ее сияющие глаза были устремлены на молодого человека. Тот улыбнулся в ответ и исчез за углом. «Женщина с головой!» — подумал он одобрительно.

Анна весело напевала, хлопоча у плиты.

— В Балтиморе мы едва осмеливались получать «Либерейтор» по почте. Подумать только, что теперь мы можем сидеть и читать его на собственном своем дворе!

«Либерейтор» приходил раз в неделю, и Анна ждала его с нетерпением. Вынув газету из почтового ящика, она победно размахивала ею в воздухе. Гаррисон был настоящим героем. Власти изгнали этого уроженца Новой Англии из Балтимора. Но искры, которые он разбросал вокруг, вызвали к жизни Восточнобалтиморское общество умственного усовершенствования. Каждый прочитанный ею и мужем номер газеты Анна отсылала в Балтимор.

— Э-ман-си-па-ция, — Фредерик споткнулся на длинном слове. — Что это такое, Анна?

— Свобода, Фредерик… или, лучше сказать, освобождение людей. Вот. послушай.

Две темные головы склонились над газетным листом, освещенным масляной лампой.

«В конституции Соединенных Штатов не говорится ничего о белых или чернокожих людях; не делается никакого различия по признаку цвета кожи или по общественному положению жителей».

Фредерик проникся любовью и к газете и ее издателю. Теперь он был в состоянии по-настоящему беседовать с Нэйтаном Джонсоном. Нэйтан нашел в нем способного ученика, а матушка Джонсон приняла под свое крыло Анну.

Дни становились прохладней, и люди вокруг стали поговаривать о празднике благодарения.

— Что это? — наморщив лоб, спросила Анна.

Тогда матушка Джонсон рассказала ей об отцах-пилигримах — об их первой тяжелой зиме, о том, как теперь каждый год после сбора урожая жители Новой Англии в память о них устраивают праздник и приносят благодарение за все плоды, которые дает земля.

— Какая чудесная мысль! — задумчиво произнесла Анна. — День благодарения!

«Наши бедняжки молодые в жизни своей не пробовали индейки!»

Матушка Джонсон принесла Нэйтану эту трагическую весть и было решено преподнести им индейку.

— Я научу Анну, как ее жарить. — Матушка Джонсон очень привязалась к молодой женщине.

Чета Джонсонов доставила в маленький домик только что убитую птицу еще во всем ее великолепном оперении.

— Надо воды, побольше горячей воды!

Нэйтан засучил рукава и под внимательным взором молодых, следивших за ним с детским увлечением, быстро ощипал индейку и вручил Анне.

— Теперь мы всю зиму будем с мясом! — расхохотался Фредерик, глядя на сияющее лицо жены.

Этой осенью маленький домик был наполнен счастьем. Анна и Фредерик ждали ребенка — ребенка, рожденного на свободной земле,

— Он будет свободным! — в устах Фредерика слова эти звучали, как торжественный гимн.

И Анна улыбалась,

В апреле в Нью-Бедфорд приехал Уильям Ллойд Гаррисон.

— Ты должен пойти один, Фредерик, — сказала Анна. — Я ведь не могу. Погляди, на что я стала похожа!

— Без тебя не пойду. — Молодой супруг решительно затряс головой, но Анна лишь рассмеялась и заторопилась с ужином.

Фредерик вошел в зал, где происходило собрание, одним из первых.

В этот вечер он видел перед собой только одно лицо — лицо, которое он назвал «божественным», слышал только один голос — голос, который «никогда не звучал резко или крикливо, был невозмутим и тих, как летнее небо, и так же чист и ясен».

Гаррисон был в то время молодым еще человеком с необычайно приятным, серьезным лицом.

«С самого начала борьбы против рабства, которую мы ведем с помощью морального убеждения, девизом, начертанным на нашем знамени было: «Наша родина — мир, наши соотечественники — все человечество», — говорил он. — Мы надеемся, что эти слова будут единственной нашей эпитафией. — Мы избрали еще один девиз — «Всеобщая эмансипация». До сих пор мы относили его лишь к тем, кого южные плантаторы считают живым товаром, имуществом, бессловесным скотом. Отныне мы намерены применять этот девиз в самом широком смысле: мы говорим теперь об освобождении всего рода человеческого от владычества тиранов, от эгоизма, от власти грубой силы, от господства греха, затем, чтобы отдать его во владычество бога, во власть духа, в подчинение закону любви и в свободное послушание Христу, который остается неизменным ныне и присно и во веки веков».

Сердце Фредерика билось часто. Он тяжело дышал. Слова Гаррисона едва доносились до него, ибо их заглушал ликующий внутренний голос. «Этот человек— пророк Моисей! Вот он, Моисей, что выведет мой народ из рабства». Юноше хотелось броситься к ногам этого человека, хотелось помогать ему во всем.

Потом вокруг него запели — песню подхватил весь зал, а Фредерик тихонько выскользнул на улицу. Всю дорогу домой он бежал. Идти обычным шагом казалось невозможным.

Наступило лето. Когда появился на свет сын Фредерика, на верфях была горячая пора. Фредерик лишь смеялся над трудностями. Он «им» еще покажет! «Они» — теперь это был весь мир: белые конопатчики, которые отказывались работать вместе с ним, все люди, которые не желали дать место в жизни его маленькому сыну, за то, что кожа у него розовато-коричневого цвета! Молодой отец поступил на медеплавильный завод, где всю следующую зиму он работал по семь дней в неделю да еще две ночи. Казалось бы, что тяжкий труд днем и ночью возле открытой печи, из которой расплавленный металл бежал ручьями, словно вода, не должен был бы настраивать на размышления. И все же, раздувая пламя в горне, Фредерик грезил о будущем; в пляшущих языках огня перед ним возникали яркие видения. Надо быть наготове! Надо больше знать, учиться. И Фредерик прибивал газету к столбу, врытому рядом с воздуходувкой, и читал, толкая вверх и вниз тяжелую рукоять.

Летом 1841 года Массачусетское общество борьбы с рабством созвало в Нантукете генеральный съезд. Фредерик решил на день отпроситься с работы и побывать на одном из заседаний.

Легкий ветерок свободы разрастался в ураган. Теологи, конгрессмены, губернаторы, купцы и промышленники обрушивали на Общество борьбы с рабством, на «Либерейтор» и его редактора Гаррисона оскорбления, брань, угрозы и пытались разделаться с ними при помощи закона. В Лондоне Гаррисон отказался присутствовать на заседаниях Всемирного конгресса Обществ борьбы с рабством, потому что в зал не были допущены женщины-делегатки. И теперь этого человека, который был зачинателем антирабовладельческого движения в Америке, осыпали проклятиями многие из прежних его последователей.

Но Фредерик знал лишь одно: Уильям Ллойд Гаррисон будет в Нантукете.

Судно обогнуло маяк Брэнт-Пойнт, и внезапно из моря вырос перед глазами Фредерика город. Мощеные улочки Нантукета пестрели летними платьями женщин, легкий ветер долетал сюда с маленького залива, где стояли на якорях старые китобойные суда; стройные мачты длинных шлюпов поднимались к небу, рыбачьи лодки покачивались на грязной воде; на молу теснились облезлые здания складов.

Фредерик без труда нашел дорогу к большому залу заседаний, так как съезд аболиционистов был сейчас в городе самым важным событием. Весь город жил им, на улицах стояли, возбужденно переговариваясь, небольшие группы мужчин; квакеры, не покидая своих крытых экипажей, сняв шляпы, негромко беседовали друг с другом; а женщины, стараясь не бросаться в глаза, укрывались под сенью деревьев; но и женщины не молчали.

Утреннее заседание было очень бурным. В рядах участников антирабовладельческого движения произошел серьезный раскол. Во время своего отсутствия Гаррисон подвергся нападению группы священников за ряд высказываний и поступков, которые они именовали «еретическими». Непосредственной причиной нападок явилось сейчас несоблюдение им «воскресного дня». Гаррисон, по-видимому, не понимал, почему следует «отдыхать» от борьбы против рабства в какой-либо день недели. Он утверждал, что все дни недели должны быть священными. Гаррисон не знал снисходительности, не проявлял христианского терпения, заявляли его противники. Он «публично ворошил грязное белье» Америки в Европе. Он «оскорбил» своих английских собратьев, высказавшись за полное признание полномочий женщин на Всемирном антирабовладельческом конгрессе, хотя, как известно, святой Павел заклинал женщин хранить молчание. Гаррисон опубликовал в «Либерейторе» следующее обращение: «Со всей определенностью заявляю, что я основываюсь на библии, и только на библии во всех моих взглядах на воскресный отдых, церковь и духовенство, и знаю, что если в библии не найду опоры и поддержки для достижения победы, то мне не найти опоры и в целой вселенной. Все мои аргументы почерпнуты из библии и не из какого другого источника».

Несколько недель бушевал этот спор; ему посвящались проповеди, газетные статьи и письма в редакции. Теодор Паркер, молодой священник из Бостона, был единодушно осужден духовенством за то, что выступил в защиту Гаррисона. Теперь все они собрались в Нантукете — приверженцы и противники Гаррисона; вопрос о рабстве был отодвинут в сторону, пока ученые мужи на все лады изощрялись в казуистике, а теологи монотонно повторяли догматы.

Все утро Гаррисон просидел в молчании. Правая кисть его нервно подергивалась. Острая боль пронизывала всю руку до самого плеча. Лицо его выражало страдание и глубокую усталость. На душе лежала тяжесть. То одно, то другое растерянное темное лицо в огромной аудитории с надеждой обращалось к нему. Уильям Ллойд Гаррисон опускал глаза и стискивал зубы, чтобы удержать стон, вырывающийся, казалось, из самой глубины его сердца.

Поэтому он и не заметил, как еще один темнокожий человек с трудом пробрался в переполненный зал. Однако Уильям К. Коффин, квакер и ревностный аболиционист, заметил его. Он встречался с Фредериком в доме своего друга Нэйтана Джонсона. Коффин пробился сквозь толпу и положил ладонь на руку Фредерика.

— Ты пришел в добрый час, мой друг, — произнес он.

Фредерик напряженно смотрел на платформу, где сидели ораторы. Юноша находился так далеко, в зале было так тесно и люди, так напирали друг на друга, что он уже отчаялся что-либо услышать или увидеть,

— Пойдем со мной, впереди есть свободные места, — сказал Коффин.

Он повел Фредерика через боковой проход — на скамье у самой стены оставалось немного места. Фредерик с трудом втиснулся на скамью рядом со своим спутником.

— Вот хорошо-то, — шепнул он, — я так боялся пропустить что-нибудь. Но… но ведь я не должен здесь сидеть, — сконфуженно проговорил он, оглянувшись на других обладателей боковых мест.

Квакер усмехнулся.

— Твое место здесь! — Потом придвинулся ближе и посмотрел на него очень серьезно. — Дуглас, я прошу тебя сказать сегодня несколько слов на этом съезде.

Фредерик уставился на него, горло у него перехватило от неожиданности.

— Это мне-то? Говорить?

Огромный переполненный зал казался ему ареной, куда собрался народ со всего света! Квакер, конечно, шутит. Нет, он говорит очень тихо, но со спокойной уверенностью.

— Расскажи им историю своей жизни, Дуглас, так, как ты рассказывал ее рабочим на заводе. Говори им одну только правду, не думай о словах.

Фредерик беспомощно замотал головой. Не может он выйти и встать перед всеми этими людьми! Он пытался вслушаться в то, что говорил сейчас очередной оратор, но слова, казалось, не имели никакого смысла. В зале стояла удушающая жара. Мужчины вытирали лица влажными платками. Фредерик расстегнул ворот рубашки и спустил с плеч сюртук.

— Ты не можешь уклониться от своего долга, Дуглас, — тихо, но настойчиво продолжал мистер Коффин. — Оглянись вокруг! Сегодня твоему народу нужно, чтобы ты говорил от его имени.

Фредерик затаил дыхание, а квакер прибавил очень серьезно:

— И он нуждается в тебе. Этому доброму человеку, который так много работает, нужна твоя помощь.

Следуя за взглядом квакера, Фредерик пристально посмотрел в лицо Гаррисона, человека, которого ‘он так почитал и любил. Какой у него усталый вид, какие запавшие глаза!

— Он нуждается в тебе, — снова повторил квакер.

Губы Фредерика зашевелились сначала беззвучно.

— Я постараюсь, — прошептал он наконец.

Фредерик не мог бы сказать потом, сколько времени прошло, но внезапно он оказался на ногах и его тихонько подталкивали к платформе. Только поднявшись на нее, стоя перед аудиторией, он сообразил, что так и не надел свой сюртук. Рубашка на нем была чистая, свежевыстиранная и отутюженная Анной, но все же!.. Неуклюжими, словно закоченевшими пальцами он безуспешно попытался застегнуть пуговицу у ворота. Не может он застегнуть ее, когда все эти лица — целое море лиц — обращены к нему в ожидании его речи. Какая тишина вокруг! Все ждали. Он с трудом глотнул.

— Леди и джентльмены!

Маленькая девочка с большими серьезными глазами откинула со лба влажные от пота кудряшки и улыбнулась ему, подбадривая. И внезапно Фредерика словно подхватила и подняла могучая волна. Он понял: все эти люди радуются, что он стал свободным. Они хотели, чтобы он стал свободным! И он начал снова.

— Друзья, еще совсем-совсем недавно я был рабом. Теперь я свободен! — Он увидал, что слушатели наклонились вперед. — Я не могу рассказать вам о том, как мне удалось бежать, потому что, если это станет известным, люди, которые помогли мне, пострадают страшно, страшно. — Фредерик произнес это слово во второй раз и увидел по лицам, что в какой-то мере люди поняли его.

— Я ничего не прошу для себя. У меня есть руки— есть силы. Я могу работать. Все моря и океаны на свете не могли бы вместить мою благодарность всемогущему господину… и вам.

Фредерик помолчал несколько мгновений, и все увидели, что глаза его потемнели, а лицо исказилось, словно от боли. Когда он заговорил снова, голос его дрожал, и людям приходилось наклоняться вперед, чтобы услышать.

— Но я только один. Где мои братья? Где мои сестры? Их стоны звучат в моих ушах. Их голоса доносятся ко мне, моля о помощи. Моя мать, моя собственная мать — где она? Я надеюсь, что она мертва. Я надеюсь, что она обрела единственное успокоение, которое приходит к рабу, — последний покой в могиле. Но, может быть, в эту самую минуту, когда я стою перед вами… может быть… — Фредерик умолк и закрыл лицо руками. И когда снова поднял голову, глаза его сверкали решимостью.

— Слушайте меня, — сказал он, — слушайте меня, я расскажу вам о рабстве.

И затем твердым голосом он стал рассказывать им о Кэролайн, о том, почему она волочила ногу, о Генри и Джоне, о Наде и Джебе. Он рассказывал им о маленьких детях, отчаянно цеплявшихся за своих матерей, продаваемых на другие плантации: о мужчинах и женщинах, «норов» которых надо было укротить; об унижениях, о потере людьми человеческого облика. Он рассказывал им о том, что такое рабство.

— Я свободен, — хотя голос его снова упал, слушатели, вытянувшись вперед, старались не упустить ни одного слова. — Но клеймо бича осталось на мне навеки.

Одним движением он распахнул свою рубашку. Потом повернулся, и все увидели, что вся его широкая молодая спина покрыта глубокими, узловатыми шрамами— следами ран, что доходили до самой кости и, затянувшись, оставили красноватые шишки на гладкой коричневой коже.

По залу прошел шорох.

— Я не забыл, я ничего не забыл. Я не забуду до тех пор, пока останется на земле хоть одно место, где есть рабы.

Он повернулся, чтобы сойти с платформы. И тогда в тишине раздался другой голос — звучный, мелодичный голос. Казалось, боевая труба зовет их в поход.

— Что ж это, вещь, имущество или человек?

Уильям Ллойд Гаррисон стоял рядом с Фредериком, преображенное лицо его осветилось воодушевлением. Он ждал ответа, держа в своей руке руку Фредерика, неподвижно стоя перед публикой. И тысяча голосов ответила ему мощным возгласом:

— Он человек!

— Человек! Человек!

Гаррисон не пытался успокоить гул возбужденной толпы. Мужчины плакали, не стыдясь своих слез. Аплодисменты и возгласы были слышны далеко на улице, люди бежали к зданию, где происходил съезд, чтобы узнать, в чем дело.

Все это время Гаррисон стоял перед аудиторией, не выпуская сильной коричневой руки. Наконец он легонько пожал ее, и Фредерик, спотыкаясь, пошел на свое место. И тогда Гаррисон шагнул к краю платформы.

Даже люди, которым часто приходилось слышать Гаррисона, люди, давно знавшие его, были потрясены тем, как он говорил в тот день. Это был поистине волшебник, и огромная аудитория внимала ему как единое существо.

— И этому делу мы торжественно посвящаем наши силы, наш ум, наши души и нашу жизнь!

Даже через много лет мужчины и женщины, которые слышали тогда Гаррисона, вспоминали этот августовский день в Нантукете.

Когда заседание окончилось, Джон А. Коллинс, генеральный агент Массачусетского общества борьбы с рабством, оказался возле Фредерика.

— Мы хотим сделать вас своим сотрудником, — сказал он. — Пойдемте, мистер Гаррисон просил привести вас к нему.

И снова, окруженный взволнованной толпой, великий человек держал в своей руке руку Фредерика; но теперь он испытующе всматривался в коричневое лицо.

— Вы будете работать с нами, Фредерик Дуглас? — спросил он.

— Сэр, я член общества в Нью-Бедфорде, — быстро и горделиво ответил Фредерик.

Гаррисон усмехнулся.

— Разумеется. Но я имею в виду нечто большее, гораздо большее. Я прошу вас оставить все, чем вы занимаетесь, и начать работать со мной. Жалованье-жалованье неопределенное. Мне сказали, что у вас есть семья. У меня тоже семья.

— Да, сэр, я знаю, — ответил Фредерик, глядя на него с детским обожанием.

— Я прошу вас оставить свою семью, чтобы потрудиться на благо более обширной семьи созданий божьих.

— Да, сэр, понимаю. Я хочу помочь. Но ведь я невежественный человек. Я собирался поступать в школу.

— Вы будете учиться в пути, Фредерик Дуглас. Сейчас ваша сила нужна людям. Вы нам нужны.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

Глава XI. Парашют «РК-1» на фронте. Спасание наблюдателей. Первый русский парашютист. «Парашют — вещь вредная»

Глава XI. Парашют «РК-1» на фронте. Спасание наблюдателей. Первый русский парашютист. «Парашют — вещь вредная» Когда я был призван в армию, то на фронте мне самому пришлось увидеть свои парашюты.Тогда я заведывал фронтовыми авторемонтными мастерскими. Однажды я заехал в

Страшная вещь — воспоминания друзей

Страшная вещь — воспоминания друзей Литературовед и биограф Владимира Маяковского Илья Зильберштейн, долгие годы редактировавший журнал «Литературное наследство», попросил как-то Раневскую написать воспоминания об Анне Ахматовой.— Ведь вы, наверное, ее часто

Факты – упрямая вещь

Факты – упрямая вещь Попробуем сопоставить факты.Факт первый. Ш. Басаев еще в пору Абхазо-Грузинской войны имел тесные контакты с ГРУ ГШ ВС РФ. Во всяком случае, его батальон специального назначения готовили по тяжелому вооружению и технике офицеры 345

Вещь под диваном

Вещь под диваном Начнем с того, что привязные ремни в этих аэропланах отличаются от наших. Вместо американской лямки с пряжкой они используют приспособление с четырьмя застежками, которое так приковывает человека к кабине, что он чувствует себя мухой, запутавшейся в

Глава 23. ФАКТЫ — УПРЯМАЯ ВЕЩЬ

Глава 23. ФАКТЫ — УПРЯМАЯ ВЕЩЬ Хорошо помню, как я «набрела» на статью Г.Косицкого. Журнал «Здоровье» интересовал меня как представительницу двух профессий — медицины и фотожурналистики, и я всегда старалась не пропустить появление в киоске свежего номера.И в то

Субъективность — ужасная вещь…

Субъективность — ужасная вещь… Волнения, вызванные письмом Д. В. Григоровича, постепенно улеглись, но приятные события продолжали следовать одно за другим. Пришло новое хорошее письмо от Григоровича и его портрет с надписью: "От старого писателя молодому таланту". В

«Старайся понять, как сделана вещь…»

«Старайся понять, как сделана вещь…» Моим любимым предметом, как я уже упоминал, было рисование. Впрочем, правильнее сказать – уроки ИЗО (изобразительного искусства). Потому что наш преподаватель Владислав Матвеевич Измайлович учил нас не только держать в руке карандаш

Глава пятая «ВЕЩЬ НЕБЫВАЛАЯ, ЭКСЦЕНТРИЧЕСКАЯ»

Глава пятая «ВЕЩЬ НЕБЫВАЛАЯ, ЭКСЦЕНТРИЧЕСКАЯ» Журнальная потасовка. — «Египетские ночи». — Бдительность Каткова. — Лето в Люблине. — Время «Игрока». — Курсы Ольхина. — Семейство Сниткиных. — Стенографическое приключение. — Начало любви. — Роман-авантюра. — Уроки

Странная это вещь – зрительская любовь…

Странная это вещь – зрительская любовь… В общей сложности количество кино– и телефильмов, в которых я снялся, равняется приблизительно пятидесяти. Не равнозначны они по художественным достоинствам, и судьбы их разные.Популярность картины заранее определить

Глава 2 «Эта вещь дает заряд на всю жизнь»

Глава 2 «Эта вещь дает заряд на всю жизнь» Его изгнали из школы за то, что он протестовал против школы. Он украл паспорт у художника Ленина, пообещав ему, что вернет, когда станет вождем. Но когда он стал вождем, он отправил этого художника в ссылку. Из школьных сочинений о

Заговор на покраденную вещь

Заговор на покраденную вещь «На море на Окиане, на острове на Буяне, стоит железный сундук, а в железном сундуке лежат ножи булатные. Подите вы, ножи булатные, к такому-то и сякому-то вору, рубите его тело, колите его сердце. Чтобы он, вор, воротил покражу такого-то, чтобы он не

ИДЕАЛЫ — ВЕЩЬ ЖЕСТОКАЯ

ИДЕАЛЫ — ВЕЩЬ ЖЕСТОКАЯ В ту зиму К. поехал в Индию с Мери Зимбалист и Аленом Ноде, посетив вместе с ними и индийскими друзьями все обычные места проведения бесед и дискуссий. В декабре 1965 года, находясь в Индии, К. получил неожиданное приглашение от Раджагопала (которое

Импровизация – вещь трудоемкая

Импровизация – вещь трудоемкая В те годы я работал главным редактором по программам дирекции Центрального телевидения и смотрел многие передачи, делал заметки. Ираклий Луарсабович не раз говорил мне: «Вы каждый день просматриваете программы, каждый день делаете записи.

Что это? («Бог с ним, со счастьем, — вещь неверная…»)

Что это? («Бог с ним, со счастьем, — вещь неверная…») Бог с ним, со счастьем, — вещь неверная. Куда надежнее беда. Но этот холод, тьма пещерная, Со стен текущая вода, Ненарушимое молчание И теснота и тяжесть скал, — Что это — месть иль испытание? Зачем? И кто его послал? Иль