Глава шестая

Глава шестая

Г-н Паскаль. — Роман-поэма «Плодородие». — Самоубийство Анри 31 августа 1898 года. — Кавеньяк, Жорес и «улики».

— Легенда о «патриотическом подлоге». — Агония генералов. — Туман и скука. — Друг животных. — Признание Эстергази.

— Поучительная смерть одного президента Республики. — Возвращение изгнанников.

Сразу же по прибытии в Англию он пишет Эрнесту Вицетелли, своему переводчику:

«Не говорите никому на свете, а главное не сообщайте в газеты, что я в Лондоне. И сделайте одолжение — приезжайте ко мне завтра, в среду, к одиннадцати часам, в отель „Гросвенор“. Спросите г-на Паскаля. Помните — абсолютная тайна, так как дело очень важное».

А пока что взбешенный Золя бродит в одиночестве по Сент-Джеймс-парк. Он не знает английского языка. У него нет белья. Он входит в магазин, неподалеку от Букингемского дворца. На голове серая шляпа, на животе толстая цепочка от часов, на груди ленточка Почетного легиона. Он жестикулирует, показывая приказчику на запястья и на ноги. Тот упорно отказывается понять, что покупателю нужны манжеты и носки! Возможно, он делает это назло — от возмущения, что кто-то не знает его языка, или же от недостатка воображения. В общем англичанин отказывается понять язык жестов, и Золя с тяжелым сердцем возвращается в гостиницу.

Наконец приходит Вицетелли. Он тоже хорош в роли конспиратора: канотье, усы и родимое пятно! Ни дать, ни взять мушкетер королевы, перерядившийся для шлюпочных гонок на Темзе. В холле с него не сводят глаз два подозрительных субъекта. Вицетелли тоже следит за ними. Он не менее близорук, чем Золя. Французы! Странно! А затем… все сходятся в номере «господина Паскаля». Это были Демулен и Бернар Лазар!

Комната, находящаяся под самой крышей, окружена балконной решеткой, что придает ей вид тюремной камеры. Вицетелли протягивает писателю статью Клемансо. Золя вспыхивает:

— Долго еще он будет издеваться надо мной, печатая идиотские статьи под моей фамилией? Да еще такую галиматью!

Золя всегда приходил в ярость, если кто-нибудь искажал его творения. Но на сей раз возмущение усугублялось тем, что удар исходил от Клемансо! Они почти ровесники, знакомы уже сорок лет и преисполнены взаимного уважения. Они совершенно разные люди. Только силою обстоятельств они очутились в одном лагере вместе с Анатолем Франсом, не имеющим ничего общего с ними! Золя ненавидит воинствующую политику, он верит в правду и справедливость. Его пессимизм зиждется на неистребимом оптимизме. Клемансо — лев в политике, он верит только в действие, и его пессимизм — безусловный.

— Так вот для чего понадобилось спровадить меня! — сердится Золя.

Да, дебют изгнанника был неудачен!

Тем временем в Париже префект полиции вызвал к себе Мукена, начальника охраны Золя на версальском процессе.

— Однако вас можно поздравить! Где Золя?

— Так ведь, господин префект…

— Вы упустили его!

— Но ведь приказ…

— А где инициатива? Мало того, что Золя улизнул, вы еще и помогли ему! Это уже не охрана, а пособничество! Где вы прикажете его разыскивать?

Разыгрывается новая комедия: все сыщики Франции — профессионалы и любители — устремляются на поиски Золя! Начальник Сюрте Женераль Вигье берет дело в свои руки, не преминув заметить, что никого не удивляет подобное легкомыслие со стороны префектуры. На вокзалы, на границы, в порты, агентам, действующим за границей, повсюду даны указания. Установлена слежка за адвокатами, за г-жой Золя, за Жанной Розеро, за друзьями. В отделе перлюстрации распечатывают письма. С телеграмм, адресованных главным действующим лицам этой драмы, снова снимают копии и пачками отправляют их на улицу Соссэ. Всех уже мутит от вопроса: «Не видел Золя?»

Он уехал на велосипеде. Он в предместьях Парижа. Он сбрил бороду. Он окопался в Вернейе. Его встретили на улице Четвертого сентября. Его видели в Женеве 19 июля. В Спа — 22 июля. В Антверпене — 24-го. И в Лейпциге. К сожалению, он в тот же день оказался в Гааге. Его заметили в Гамбурге. В Бергене. В Трондхейме. В Люцерне. Это эпизоды из буффонадной, интермедии, сценарий которой мог бы вдохновить раннего Чарли Чаплина или братьев Жак. Или же клоунские репризы, разыгранные в городских садах и павильонах и сделанные в манере майора Эстергази и его тайных друзей из Генерального штаба.

Господин Вигье не унимается. Все донесения противоречивы. Еще одна перехваченная телеграмма — от журналиста Лоретца, посланная им в «Пресс»:

«Обнаружил Золя в Лондоне. Прибыл 19 июля, остановился отеле „Гросвенор“ с г-ном Деру. Прописался под именем Паскаля. Узнал его почерк. Поселился в номере 164, затем 138…»

— Вот видите! Золя найдут журналисты! Проверить это сообщение!

Однако…

Однако достаточно было бы перехватить письмо Лабори, которое Золя перечитывает несколько раз и помечает карандашом:

«Дорогой господин Бошан!.. Здесь уже начинают ценить шутку, которую Вы с ними сыграли. Теперь о деле. По зрелом размышлении положение таково: кажется, французские агенты не имеют права (подчеркнуто Золя) действовать на иностранной территории, а иностранные агенты отказываются от слежки. Поэтому мы думаем, что Вас не тронут. Но, поскольку фактически Вас все-таки могут тронуть… Вы должны любой ценой ускользнуть от розыска. Теперь, когда Вы приняли все необходимые меры предосторожности, единственная опасность кроется только в письмах или же в визитах людей, навещающих Вас. Особенно, наверно, следят за г-жой Бошан». (Лабори, тоже человек наивный, сначала написал «г-жой Золя», а потом зачеркнул фамилию. Тем не менее фамилию можно разобрать даже без увеличительного стекла!) Письмо подписано «Г-н Пакен».

Это ротозейство шпиков объясняется только одним: они настолько были поглощены слежкой друг за другом и так упорно вглядывались в лица своих современников, что невольно забыли обо всем на свете.

Когда Золя осмеливается спуститься в холл, его разглядывают в упор. Робость писателя возрастает. «Г-н Бошан» переезжает и укрывается в отеле «Йорк». Увы, ненадолго. Вскоре автор «Земли» становится добычей в руках захудалых актеришек, бредящих «Фоли-Бержер» и принявших его за управляющего кафешантаном! Золя удирает, сунув под мышку зонтик.

В Уимблдоне, предместье Лондона, Вицетелли снимает изгнаннику комнату у своего друга — стряпчего, мистера Ф. У. Уорхема. Для Золя, кабинетного затворника, который редко бывал за границей, все ново. Лондон ему не нравится: «Не хватает Лувра! И почему здесь такие низкие, такие уродливые и однообразные дома?» Он ненавидит английские рубашки, находит их «непристойными».

Неприязнь к английским рубашкам объясняется раздражением чужеземца, лишившегося привычной обстановки.

Однако Эмиля Бошана опять опознали, и ему приходится бежать в деревню Пенн, в Отлендс Чез, где пятьдесят лет назад после революции 1848 года нашел пристанище Луи-Филипп. Писатель превращается в Ричарда Роджерса. Этот край нравится ему: там есть и мопассановская Темза, и тенистые дороги, и искусственный грот, и удивительное собачье кладбище герцогини Йоркской. Здесь он находит некоторый покой. Впрочем, только на время. Однажды является какой-то таинственный посетитель и твердит, что принес для г-на Золя чрезвычайно важное письмо, которое хочет вручить ему в собственные руки! Провокатор? Вицетелли упорно отпирается: здесь нет никакого Золя. Препирательство это могло бы продолжаться до бесконечности. Но в конце концов все выясняется. Письмо от Лабори, он сообщает о клеветнике Эрнесте Жюде.

Это самое горькое переживание изгнанника!

Анри раскопал в архивах Военного министерства историю отставки Франсуа Золя, когда тот служил в Иностранном легионе. Этот давно забытый факт не дал в свое время оснований для привлечения Франсуа к ответственности. Но под пером журналиста Жюде, опубликовавшего этот материал в «Пти журналь» 13 мая 1898 года, он был раздут и истолкован как должностное преступление; помимо всего, автор сократил и исказил текст письма к Маршалу Бюше полковника Комба (от 12 июля 1832 года), командовавшего в ту пору Иностранным легионом в Алжире. Документ этот был передан журналисту начальником Разведывательного бюро, который остался верен своему испытанному тактическому приему.

«В навязанной мне страшной борьбе, полной ловушек, нашлись низкие душонки, гнусно оскорблявшие меня, — и все из-за того, что я стремился отстоять правду и справедливость; нашлись такие осквернители могил, которые извлекли прах моего отца из гроба, в коем он покоился более пятидесяти лет…»[179]

И Золя брезгливо отворачивается от Дела. Ему противно читать газеты.

«Вы не можете себе представить, какое омерзение вызывают у меня вести, доходящие сюда из Франции… Видно, больше нечего рассчитывать на справедливость… Теперь мне остается только надежда на неведомое, непредвиденное. Нужен гром среди ясного неба или же кропотливый труд термитов».

И снова переезд. Золя покидает Отлендс и поселяется в «Доме с привидениями» в графстве Саррей, являющемся самым крупным поставщиком призраков. Знакомый садовник рассказывает ему жуткие истории о замурованных красавицах, о девочке, которой перерезали горло. У Эмиля пробегают мурашки по коже. Он ненавидит привидения, вареные овощи и пудинг — «изобретение варварской нации». Мисс Вайолетт Вицетелли, шестнадцатилетняя девушка, ведет его хозяйство и исполняет роль переводчика. Золя часто катается с нею на велосипеде по пыльным дорогам. Мало-помалу он снова принимается за работу. Чернильный поток возвращается в свое русло.

4 августа он приступил к роману-поэме «Плодородие».

«Меня уже давно занимал сюжет „Плодородия“. По первоначальному замыслу роман должен был называться „Подонки“, и я не собирался противопоставлять его мальтузианским рецептам наследственного бесплодия, поощряемым определенной частью буржуазии, приемам, следствием которых являются пороки, распад семей и самые ужасные катастрофы, словом, я не собирался противоставлять этому пример такой социальной группы, где не обкрадывают природу и где многодетность становится основой благосостояния. „Подонки“ должны были представлять неприглядную и неприукрашенную картину… И только когда я закончил „Три города“, этот замысел изменился. Я решил показать наряду с болезнью и лекарство…»

Не нарушая связи, Золя переключился от теории наследственности доктора Люка к Библии. Так, Пьер Фроман, главный герой «Трех городов» (Пьер — по аналогии с основателем Рима, а Фроман — по аналогии с легендой о злаке[180]), своего рода евангелическое и социологическое перевоплощение доктора Паскаля, имел от своей жены Мари (прототипом служила Жанна Розеро) четырех сыновей: Жана, Матье, Марка и Люка… (четыре евангелиста). Себя же изгнанник представляет Моисеем, этаким Моисеем-социологом, который сокрушает Фурье, упивается такой победой и пускается во все тяжкие грехи, производя на свет множество детей! Но, увы, самому писателю уже поздновато заниматься этим!

«И непрерывно осуществляется великое, доброе созидание, плодородие земли и женщины, созидание, побеждающее уничтожение и нарождающее преемственность с каждым последующим ребенком, созидание, творящее любовь, волю, борьбу и творчество через страдание, созидание, постоянно рождающее новую жизнь и новые надежды».

Плодородие — это биологический расцвет целомудрия.

Гюго постиг это в ссылке, Толстой — через творчество. О нет! Дело здесь ни при чем, и не оно вызвало сдвиг в творчестве Золя. Оно только ускорило его. Увы! Количество произведений не определяет их качества! Запала «Ругон-Маккаров» еще хватило на последние тома этой серии. Успехи, достигнутые натурализмом, были удачно применены в «Трех городах». Но эти романы напоминают перезрелые плоды. А «Четыре Евангелия», три из которых вскоре появятся в печати, — уже плоды явно недоброкачественные.

И все же новая шумиха, поднятая вокруг памфлетиста, маскирует упадок творчества Золя.

— Меня очень огорчают ваши слова, сударь!

— Сожалею, господин Золя, но я так думаю.

— Хуже всего то, что я вас не понимаю! Разве вы не уловили того, что я стремился вложить в этот роман? Давайте разберемся. Мне хотелось пропитать роман пламенным оптимизмом. Разве я не достиг этого?

— Увы, достигли.

— Тогда мне совсем непонятно. Ведь это естественное завершение всего моего творчества. После длительных жизненных наблюдений это — продление в будущем моей любви к силе, к здоровью, к плодородию и труду, моя скрытая потребность в справедливости. Я проводил один век и встречаю следующий!

— Конечно, господин Золя.

— Все это основывается на научных данных, это — мечта, подкрепленная знанием!

— Знание… «Жнание, — как говорил Леон Доде. — Гиганты жнания…» А не подвела ли вас наука, господин Золя?

— Нет. Наука не подводит человека. Просто вы слишком нетерпеливы… Прошу вас, выскажитесь яснее.

— Простите меня, но ваши последние романы-поэмы по существу являются одновременно и сводом законов и десятью заповедями священнослужителя. Это — мессианство в микромире. Нам оно кажется наивным. Что я могу поделать? Мне от души жаль вашей мечты. 1900 год… Новый век! Нулевой год… Начало «завтра»!

— Вот видите!

— Нет, нет и нет! Эта волнующая мечта не сбылась. И по вашей вине тоже. Вдохновение ослабевает. Труды разбухают. Ваши книги перегружены добрыми намерениями. Но не с вами первым случилось такое. Ваши последние произведения просто задавлены ими.

— Не могу согласиться, что добрые намерения могли стать плохими советчиками!

— Заметьте, господин Золя, это лишь мое личное мнение. Но вы можете не волноваться: ваши «Три города», которые мне нравятся, и «Четыре Евангелия», которые мне не нравятся, все еще имеют своих читателей и почитателей.

— У вас предвзятое мнение. Вы стоите на позиции чисто литературной концепции литературы.

— Возможно. Но не кажется ли вам, что биограф, который избегает навязывать свое мнение, все же имеет право на предвзятость? Вы не согласны с этим?

— Может быть. У меня всегда предвзятое мнение. Но меня интересует другое: как велико число людей, разделяющих ваши взгляды?

— Многие критики — ученые критики или критики по настроению, объективные и субъективные — согласны со мною.

— Жаль. Я… как бы это сказать… я боюсь, что в этом случае многое в вашем суждении определяется эпохой.

— Конечно. Вам же хотелось создавать поэмы. Но для нас поэзия — нечто совсем иное. Поэзия — это Нерваль и Бодлер, Лотреамон и Рембо. И Малларме, ваш друг Малларме… И еще другие, которых вы не знали. Поэзия — полная противоположность тому, что вы собирались создать.

— Итак, пристрастность литературной школы и эпохи.

— Почему вы упрекаете меня в том, что я принадлежу своей эпохе и свыкся с ней, если вы сами, господин Золя, так тесно, всем сердцем срослись со своей эпохой?

— А убежденность? Неужели я так ошибался? Не думаю. Я верю в добро и нравственность, в плодородие, в труд, в науку и в возможность осуществить замыслы, основанные на этой вере. Да, сударь, на вере и страсти, пламенной страсти!

— Однако я предпочитаю «Нана», «Западню» и «Жерминаль». А вы?

— Трудно сказать. Но я не отступлюсь ни на йоту от своей мечты.

— …Мечты романтического подростка?

— Ну и что же из этого?

— Ничего. Последнее слово скажет сотня… сотня лет, разумеется.

31 августа Вицетелли получает телеграмму без подписи: «Ждите большого успеха». Тщетно Золя перелистывает газеты, пытаясь найти хоть какой-нибудь намек. Незадолго до полуночи он ложится спать. В соседней комнате Вайолетт несколько раз вскрикивает во сне. Золя тревожно ворочается в кровати. Утром, за завтраком, он осведомляется у девушки о ее здоровье:

— Ох, какой страшный сон мне снился! Я была в каком-то ужасном месте. Там лежал человек, весь в крови. Вокруг него собралась толпа. И вас я тоже видела там, господин Золя. Вы были огромного роста и казались очень счастливым![181]

— Вот здорово! — сказал Золя.

Спустя некоторое время является ликующий Вицетелли:

— Полковник Анри покончил с собой!

Золя падает в кресло. Его рука тянется к газете, но не может удержать ее.

А в Париже, в тот самый момент, когда Золя бежал за границу, к следователю Бертюлюсу, ведущему дело Эстергази, явился полковник Анри, уполномоченный Генеральным штабом изъять из досье «все документы, относящиеся к обороне государства».

— Все опечатано, полковник. Но то, что не опечатано, я могу показать вам. Например, материалы о вашей встрече в Базеле с агентом-двойником Кюэрсом, которого вы всячески запугивали, дабы он никому не сообщал о том, что германская разведка ничего не знает о Дрейфусе!

У Анри темнеет в глазах. Он ненавидит этого шпака.

— Существуют вещи, которые выше правосудия. Видите ли, господин следователь, во время войны…

Мгновение Бертюлюс колеблется. Затем:

— Ну что ж, лучше всего, если Дю Пати пустит себе пулю в лоб, а правосудие будет продолжать следствие по делу Эстергази.

Итак, пистолет, протянутый некогда Дю Пати Дрейфусу, теперь приставлен к виску самого маркиза!

— И вы тоже хороши, полковник!.. Вы ведь знаете Эстергази со времен вашей первой нашивки. И вы всегда лгали начальству, когда речь касалась этого человека. И всегда пользовались им…

Побледневший Анри хватает Бертюлюса за плечи и умоляет:

— Поймите, это же наш лучший агент! Спасите разведку! Спасите нашу контрразведку! Спасите армию!

— Я не знаю, чей агент Эстергази. Знаю только, что это он — автор бордеро. И вы это знаете и знали, полковник Анри!

Однако Бертюлюс совершил ошибку, удовольствовавшись этой полупобедой и позволив улизнуть начальнику Разведывательного бюро. Анри — человек сильный, упорный и хитрый. Он тотчас же бросается к Гонзу и Роже. Генералы, ставшие отныне осторожными, прежде всего предупреждают обо всем Кавеньяка. Но военному министру наплевать на Эстергази.

— Если он виновен — тем хуже для него. Если скомпрометирован Дю Пати — тем хуже для него!

Кавеньяк, этот предтеча Клемансо, резок и неподкупен; он приверженец сильных методов. И в этот момент только что созданная Лига защиты прав человека — прямое следствие «Я обвиняю!..», организует по всей Франции ряд митингов. Жорес публикует «Улики», в которых с неистовой страстью доказывает факт подлога. Часть французов меняет свои позиции. Настала пора действовать. Кавеньяк приказывает капитану Кюинье возобновить следствие по военной линии и одновременно 11 августа предлагает Кабинету министров арестовать застрельщиков пересмотра — Шерера-Кестнера, Трарье, Леблуа, Клемансо, Юрбена Гойе, Жореса, Жозефа Рейнаха, Матье Дрейфуса и предать их Верховному суду! Но Бриссон сухо отвечает, что он не совершит подобный акт насилия. Последняя реальная возможность «покончить с этим сбродом» потеряна.

Вечером 13 августа капитан Кюинье снова изучает документ об «этом каналье Д.», вертит его и так и сяк… И вдруг замирает от неожиданности. Разграфленные клетки бумаги оказываются разных цветов! Анри, некогда соединивший два различных документа, чтобы сфабриковать фальшивку, не заметил этой детали. Кюинье мчится к Рожё. Потрясенный генерал приводит капитана к Кавеньяку. Военный министр мужественно принимает это сообщение, поздравляет следователя, вызывает Анри к двум часам 30 августа и сам допрашивает полковника в присутствии Гонза, Роже и терзаемого сомнениями Буадефра.

— Вот что произошло, Анри. В 1896 году вы получили письмо, содержание которого не представляло никакого интереса. Вы уничтожили подлинное письмо, но сохранили конверт и вложили в него другое, сфабрикованное вами. Не так ли?

— Так. Я сделал это для блага государства.

— Я не об этом спрашиваю. Все было так, как я сказал, да?

— Так точно.

Честный Буадефр, смертельно оскорбленный тем, что в течение четырех лет его водила за нос собственная служба разведки, тут же просит освободить его от занимаемой должности.

Подделывателя документов препровождают в Мон-Валерьен и помещают в ту же камеру, где раньше содержался Пикар. Все эти события похожи на заготовки для бульварного романа! В 6 часов вечера 31 августа дежурный офицер стучит в дверь камеры. Ответа нет. Он барабанит что есть силы, но замок заперт изнутри. Офицер взламывает дверь.

Полковник Анри лежит на койке почти голый. Кровь пропитала всю постель. В руке у него — бритва. Это и есть гром среди ясного неба, на который надеялся Золя![182]

Разоблаченный Эстергази бежит в Лондон через Брюссель.

— Наконец-то я смогу вернуться во Францию! — бросает Золя Демулену.

Но у него еще хватает времени, чтобы накропать тысячу двести страниц «Плодородия»!

Золя внимательно следил за развитием событий, связанных с самоубийством Анри. Он читает статью Рошфора:

«Преступление полковника Анри и гнусно, и глупо. Каким низменным чувством или какой нелепой идеей мог руководствоваться бывший начальник службы разведки? Я тщетно стараюсь понять это. Может быть, если б он вчера не покончил самоубийством, он постарался бы объяснить, что сфабриковал подложный документ, чтобы не представлять подлинника, обнародование которого могло бы нанести ущерб безопасности государства».

Эта версия, сначала робко, а затем все смелее и смелее, прокладывает себе путь. «Патри» пишет:

«Благодаря случайной откровенности („Опять Генеральный штаб!“ — возмущается Золя) мы узнали о следующем заявлении, якобы сделанном полковником Анри (газетное предположительное „якобы“, указывающее либо на шантаж, либо на подлог):

„Я был совершенно подавлен сознанием того, что не мог предать гласности материалы, неопровержимо устанавливающие виновность Дрейфуса. Опубликование их могло бы впутать в дело заграницу и привести к серьезным последствиям для Франции. Однако необходимо было противостоять кампании, имевшей целью доказать невиновность изменника. Находясь в безвыходном положении, я совершил подлог, сфабриковал документ (он совершил не один подлог, а сотню!); я сделал это с наилучшими намерениями в интересах справедливости, пойдя на этот шаг в силу невозможности опубликования секретных документов“».

Золя-журналист ликует. Теперь-то они непременно проговорятся! Распространяется версия «патриотического подлога», а Шарль Моррас придает этой версии определенную форму. Этот самый здравомыслящий, самый сметливый, самый ярый приверженец принципа «цель оправдывает средства» призывает патриотов украшать свои жилища портретами Анри: «В жизни, как и в смерти, Вы шли навстречу опасности. Ваш злополучный подлог стоит самых замечательных Ваших боевых подвигов!» Золя негодует и жадно ждет новых известий. Он нервничает, бегает по комнате вне себя, потому что вынужден оставаться в стороне от событий. Бриссон дает понять г-же Люси Дрейфус, что ждет от нее ходатайства о пересмотре дела. Заявление подано Кавеньяку, но он в свою очередь подает в отставку. Бриссон заменяет Кавеньяка генералом Цурлинденом, сторонником пересмотра дела. Но националистическая печать обвиняет генерала в предательстве. Цурлинден идет на попятную. Теперь генералам приходится столкнуться с таким же яростным антимилитаризмом, каким был в свое время антисемитизм Дрюмона. Надвигается второе Дело Дрейфуса — дрейфусарская революция. 17 сентября Кабинет министров принял решение о пересмотре. Цурлинден подает в отставку. 26 октября Цурлиндена сменяет Шануан. Он начинает с того, что арестовывает Пикара! Гражданские власти отвечают ударом на удар: дело Пикара прекращено. Генерал Шануан в свою очередь подает в отставку, не предупреждая своих коллег. Бриссон честит его мятежником, как и Кавеньяка, и ставит на голосование резолюцию о превосходстве гражданской власти над военной.

— Генералитет в агонии! — восклицает Золя.

Лихорадка прошла. Изгнанник все еще томится на чужбине. Стоит зима, туман… Тоска…

Писатель подумывает перебраться из Англии в Бельгию. Этот факт свидетельствует о силе патриотизма «герра Золя»!

Изгнанник становится все более раздражительным, мрачным и каким-то расслабленным. Известие о гибели Пемпена, «маленькой, злющей собачонки, которую он боготворил», производит на «беглеца» не менее тяжелое впечатление, чем некоторые эпизоды Дела. Смерть собаки повергает Золя в такое состояние, что он «в течение нескольких дней не в силах даже отворить дверь».

Вот что он пишет о своем отношении к животным, которых, к глубокому своему сожалению, не смог ввести в генеалогическое древо Ругонов:

«Вечером того дня, когда мне пришлось отправиться в изгнание, — писал он м-ль Адриенне Нейра, издательнице „Друга животных“, — я не смог зайти домой и даже не помню, взял ли на руки и поцеловал ли, как обычно утром перед уходом, моего Пемпена. Попрощался ли я с ним? Не уверен. Жена писала мне, что песик всюду искал меня, тосковал, ходил за нею следом, глядя на нее бесконечно печальными глазами. Смерть наступила мгновенно… Я плакал, как ребенок… Знаю, что это глупо…»

Тоска, чужбина, наступление зимы — все это больше и больше угнетает писателя.

«Мое бедное сердце и рассудок охвачены смятением».

Писатель устраивается в Эддлтоне, на холме Спинни, занимается фотографией, снимает пейзажи, Темзу, Виндзорский замок. Перечитывает «Красное и черное». Он по-прежнему считает, что Стендаль придает слишком большое значение рассудочности.

«Мозг человека, тесно связанный с организмом в целом, не менее важен, не менее таинствен, чем руки, ноги, желудок или ягодицы».

Чтобы иметь возможность читать газеты, он изучает английский язык и в конце концов овладевает им, хотя ни разу не отважился говорить по-английски. Его навещают Октав Мирбо, Лабори, Фаскель, Теодор Дюре, Ив Гийо.

В ту пору Жорес описал внутренний мир Золя, что значительно дополнило портрет писателя, сделанный Пеги:

«Он с удивительным спокойствием говорил мне об оказанной ему поддержке и о той радости, которую он черпал в творчестве. „Ах, какую большую пользу принесло мне это потрясение! — сказал он совершенно искренне. — Теперь я избавился от дешевой популярности и мелкого тщеславия, хотя прежде, подобно многим, я был далеко не безразличен к этим вещам! Потрясение это показало мне подлинную жизнь, поставило передо мною множество проблем, всей глубины которых я даже и не подозревал! Отныне я хочу посвятить себя делу освобождения человечества… Я читаю, размышляю о прочитанном, но отнюдь не стремлюсь изобрести какую-то новую систему — ведь их уже столько изобретено! Я просто хочу отобрать из книг о социализме то, что больше всего отвечает моему мировоззрению, жажде деятельности, изобилия и радости“».

Куда девался суровый юный завоеватель? Тот худющий южанин, жадный провинциал? Растиньяк растворился в старом великодушном человеке. В то время, когда во Франции его обвиняют в корыстолюбии, продажности, литературном сводничестве, он мог бы подвести итог своим убыткам! Спрос на его книги упал[183]. Золя упорно отказывается от баснословных гонораров, предлагаемых ему за статьи и мемуары:

«Я не хочу брать денег за то, что писал на эту тему. Французские газеты тоже не платили мне за статьи. Разрешаю вам перепечатать их».

Он лишен возможности вмешиваться во все детали разворачивающейся борьбы, но она страстно увлекает его. Золя пишет Лабори:

«В тот день, когда будут снова судить Дрейфуса, у меня, наверное, остановится сердце, потому что это будет поистине страшный день… Все наши помыслы и действия должны быть направлены только на то, чтобы предъявить в этот день неопровержимые доказательства и пресечь возможность возникновения любых преступных махинаций».

Разлука с Францией придает писателю прозорливость, однако творчество его становится с каждым днем все туманнее. Поразителен контраст между его политическими письмами и путаным «Плодородием» — произведением, далеким от проблемы перенаселения, «где все удается этому быку Матье — пашет ли он землю или оплодотворяет свою супругу», роману, в котором Золя выступает, как гигиенист и антимальтузианец, сочетая вопросы размножения с волшебной сказкой.

Долгую английскую зиму Золя провел в «Королевском отеле», в Верхнем Норвуде. Ему не хватает Жанны Розеро. Она с детьми навестила писателя дважды. Первый раз 11 августа и пробыла у него до 15 октября. Г-жа Золя приехала 30 октября и вернулась в Париж 5 декабря. Второй раз Жанна прожила у него с 29 марта по 11 апреля. Александрина — с 20 декабря 1898 года по 26 февраля 1899 года. В промежутках этот человек, имеющий две семьи, оставался совершенно одиноким.

«По вечерам, когда темнеет, мне кажется, что наступает конец света».

25 сентября 1898 года «Обсервер» опубликовала показания Эстергази, который признается — еще раз! — в том, что бордеро написано им самим под диктовку Сандгерра для того, чтобы получить вещественное доказательство вины Дрейфуса. Конечно, Сандгерр не вернется из царства теней, чтобы опровергнуть заявление Эстергази! Но на следующий день граф Валсин сам отказывается от своих слов.

В последний день декабря 1898 года Золя получил письмо от Клемансо: «Я встретил у Пикара г-жу Золя, только что приехавшую от Вас. Она сказала, что Вы хотите во что бы то ни стало и как можно раньше вернуться на родину. Ваше нетерпение легко понять, и мы бы с большой радостью снова свиделись с Вами. Но я полагаю, что все Ваши друзья, с кем бы Вы ни посоветовались, скажут Вам в один голос: сейчас Ваше присутствие может только осложнить и без того уже очень запутанное Дело, тогда как Ваш приезд после решения Кассационного суда выльется в демонстрацию Вашего полного триумфа».

В тактическом отношении Клемансо был прав, но Золя истолковал его письмо как стремление определенной части дрейфусаров вывести их вожака из игры. Чувство горечи охватывает его все сильнее и сильнее. Да это и понятно.

16 февраля 1899 года скончался Феликс Фор. Шутовская смерть подстерегла президента прямо в Елисейском дворце, напоминающем по духу дом свиданий и насквозь пронизанном трагическими отзвуками Дела.

Золя только со временем узнает все подробности, но и сейчас он уже угадывает их. Недаром в «Наследниках Рабурдена» сказалось влияние Бена Джонсона. В Феликсе (как называли президента в газетах) есть нечто от елизаветинской эпохи, а смерть его — достойное завершение «Вольпоне».

Писатель ненавидел Феликса Фора за его самодовольство, снобизм, за его тесную связь с аристократами. Золя не раз говорил: «Этикет вскружил ему голову». Этикет и сирены! Очаровательная г-жа Стейнхейль, жена бесталанного старика художника, была любовницей президента, походившего дородностью и странным взглядом светло-голубых, словно выцветших глаз, на незабываемого префекта будущей «Четырехгрошовой оперы». В день похорон Дрюмон пишет: «Человек, которому Франция, облеченная в траур, устраивает сегодня торжественные похороны, не заметил, что прелестная ручка предлагает ему неизъяснимое наслаждение, повторяя страшный жест Казерио, заносящего кинжал, спрятанный в букете». Сразу же называют Мег Стейнхейль. Но эта жрица любви отрицает: «Говорят, что я была в Елисейском дворце, когда он умер. Но в это время я спала в своей кровати». Да, но Шарль Дюпюи вынужден заявить в Палате: «Феликс Фор страдал болезнью сердца. Ему несколько раз становилось плохо по вечерам еще до 16 февраля. Утром в день смерти он председательствовал в Кабинете министров. Я зашел к нему в 8 часов вечера. Он был полураздет. Ему делали искусственное дыхание».

Что же произошло в промежутке между заседанием Кабинета министров, где обсуждался вопрос о пересмотре Дела, и искусственным дыханием?

Смерть президента была одновременно и естественной, и… необычной. Незадолго до приступа он принял кардинала Ришара, и того поразило «болезненное возбуждение Феликса Фора. Президент все время расхаживал по комнате. Мне показалось, что он почти не слышал, что я ему говорил». Почему же он был так рассеян? Ответ на это дает принц Монакский:

«В кабинете начальника канцелярии президента, Ле Галля, Фора ожидала посетительница; торопливый и нелюбезный прием, оказанный президентом прелату, можно объяснить только тем, что он сгорал от нетерпения очутиться наедине с Маргаритой Стейнхейль».

Из телеграммы принца Монакского, посланной им Золя во время первого процесса, видно, что принц был уверен в невиновности Дрейфуса и даже знал об этом благодаря франкмасонскому объединению всех царствующих домов Европы. 14 октября 1898 года он писал Эмилю Золя: «Почему французы, славящиеся своим умом, не подумали хоть немного о Деле, которое терзает всех порядочных людей? Ведь они могли бы уладить все это без шнура[184] и бритвы (намек на Анри), без всех этих инквизиторских штучек. Друзья Франции находят, что период смуты, приведший к тому, что несчастная страна потеряла чувство справедливости, непомерно затянулся…» Но монархисты-антидрейфусары оказались большими роялистами, чем принцы![185]

Действительно, принц Монакский пытался устроить встречу президента Республики и императора Вильгельма с целью убедить первого гражданина Франции в том, что немцы совершенно не знали Дрейфуса.

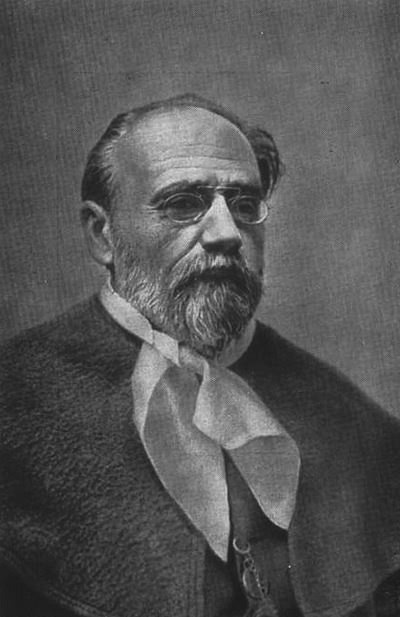

Жанна за чтением «Доктора Паскаля» (фото Золя).

Золя в период изгнания, в Англии.

Но Феликс Фор выслушал принца не более внимательно, чем кардинала. Он оборвал беседу, которая могла бы пролить свет на истину, и поторопился броситься, если можно так выразиться, в объятия красавицы Стейнхейль.

Один из пяти лейб-медиков президента описал его смерть с пленительным и, кстати, совершенно бессознательным юмором:

«Главной причиной смерти президента Феликса Фора явилось переутомление, связанное с умственным перенапряжением, а также злоупотреблениями пищевого или иного характера (sic), что при любых формах сердечных заболеваний становится последней каплей, переполняющей чашу (sic)».

Мег выбежала из Елисейского дворца, бросилась к фиакру и возвратилась домой на улицу Вожирар бледная, взволнованная, растрепанная, полуодетая, засунув корсет в муфту…

Золя лишь со временем узнает эти подробности. В этой гротескной и похотливой кончине он предвидит решительный поворот Дела:

— Вицетелли, история работает на нас!

Похороны состоялись 23 февраля. Льет дождь. Сидя на террасе Же-де-Пом, молодой Поль Моран видит, как появляются треуголки жандармов, «еще одетых, как петрушки». Газетчики продают тексты песенок, которые распевают на мотив «Пемполез»:

Он был, как мы, такой же свойский парень.

Работать умел…

Генерал Цурлинден, получивший пост военного коменданта Парижа, едет верхом, «сжимая обтянутыми белой замшей ляжками золоченое седло, украшенное мехом пантеры». Проходят господа из Сорбонны — интеллигенты! — в желтых мантиях.

— Гляди-ка, рогоносцы! — изощряется один остряк.

Ректор отвечает:

— Это только наши делегаты.

Когда войска возвращаются в казармы Рейи, Дерулед пытается увлечь генерала Роже в Елисейский дворец. Но генерал, чье самолюбие уязвлено новым поворотом процесса Дрейфуса, совсем не желает играть роль диктатора.

Спустя 48 часов Лубе, избранник левых и сторонник пересмотра Дела, сменяет Феликса Фора и вступает в Елисейский дворец под крики: «Панама! Панама!»

Смерть в духе Боккаччо, гром военных оркестров, пышные похороны, комическая революция, поражение одержимого — все это привело к тому, что о гражданской войне почти забыли.

Некий девятнадцатилетний юноша, оставшись наедине с собой, пишет:

«Ну, на сегодня достаточно. Расстаюсь с тобой и пожелаю, чтобы явился Суварин — тот светловолосый человек, который неизбежно должен появиться и который превратит в прах города и людей. И пусть 1899 год услышит голос, подобный голосу Золя. И тогда грянет революция!»

Этот последователь Равашоля и Золя, это… нежный Аполлинер!

29 мая 1899 года три палаты суда собрались на объединенное торжественное заседание. Балло-Бопре читает свое заключение:

«Кем же написано бордеро, главная улика обвинения и осуждения? Рукой Дрейфуса или нет? Господа, после тщательного исследования я пришел к убеждению, что бордеро написано не Дрейфусом, а Эстергази».

3 июня суд единодушно отменил прежний приговор по Делу Дрейфуса от 22 декабря 1894 года и передал дело обвиняемого в военный суд в Ренне.

9 июня Дрейфуса должны были отправить во Францию пароходом, а 5 июня Золя возвращается в Париж. Фаскель с женой проводили писателя до Викториа Стейшн. Когда поезд тронулся, Золя с детской радостью крикнул им в окно:

— Если встретите Эстергази, спросите у него, когда он вернется!

В купе он написал:

«Я возвращаюсь потому, что истина доказана неопровержимо, потому, что правосудие свершилось. Я мечтаю возвратиться незаметно, в состоянии умиротворения после победы. Я не хочу, чтобы мой приезд послужил поводом для каких-либо уличных волнений… Я — дома. Следовательно, господин генеральный прокурор может, когда ему будет угодно, предъявить мне приговор версальского суда… И тогда мы с ним снова встретимся в суде».

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

Глава шестая

Глава шестая Восхождение к перевалу Айгни. — Бесхитростная душа. — Предчувствия. Я устанавливаю рекорд в высокогорном скоростном спуске. — Йонгден падает в овраг и получает вывих стопы. — Мы застреваем в пещере без огня и еды; снегопад продолжается. — Его состояние

Глава шестая

Глава шестая Размышляя над судьбой генерала Власова, анализируя факты его биографии, его поступки, слова и мысли, легко опровергнуть любую выдвигаемую его врагами или почитателями версию.Только безумие нашего времени могло породить мысль о Власове как генерале ГРУ…Не

Глава шестая

Глава шестая Мы говорили, что генерал Власов сочинил себе бесчисленное множество биографий… Почти каждому своему собеседнику он преподносил события своей жизни так, как хотелось тому…Но все– таки это не совсем верно.И совсем не верно, если предположить, что Власов

Глава шестая

Глава шестая Жизнь Магомета после свадьбы. Он стремится к религиозной реформе. Его расположение к религиозным размышлениям. Видение в пещере. Провозглашение себя пророком.Брак с Хадиджей дал Магомету возможность занять место среди самых богатых людей своего города.

Глава шестая

Глава шестая Огромная пирамида из живых людей. Нижние распростерты и уже потеряли человеческое подобие от непосильной тяжести, давящей на них сверху. Здесь масса знакомых, но об этом можно догадаться только по косвенным приметам. Чем выше ярусы пирамиды, тем

Глава шестая

Глава шестая «Начальнику Главного управления кадров Красной армии.Генерал-майор Власов сможет быть направлен не ранее 25–26 ноября в связи продолжающимся воспалительным процессом среднего уха. Начальник штаба ЮЗФ Бодин. Зам. нач. военсанупра ЮЗФ Бялик — Васюкевич».Эта

Глава шестая

Глава шестая В эти дни Власов не только посылал в различные штабы радиограммы о бедственном положении армии, но и пытался найти решение: самостоятельно со своей стороны разорвать кольцо окружения.Болото… Чахоточная, сочащаяся водой земля.Здесь словно бы остановилось

Глава шестая

Глава шестая 17 сентября 1842 года Андрея Андреевича Власова привезли в Берлин.«Штаб» русских сотрудников Отдела пропаганды Верховного командования располагался в Берлине на Викториаштрассе, в здании номер 10.Чтобы попасть туда, нужно было миновать пост охраны.Обстановка

Глава шестая

Глава шестая «Власов и его соратники, — пишет Штрик-Штрикфельдт, — всегда надеялись, что здравый смысл должен когда-то победить. Было роковым для германского народа, что в то время не оказалось рядом с Гитлером никого, кто мог бы ему противостоять».Поначалу

Глава шестая

Глава шестая Размышляя над судьбой генерала Власова, анализируя факты его биографии, его поступки, слова и мысли, легко опровергнуть любую выдвигаемую его врагами или почитателями версию.Только безумие нашего времени могло породить мысль о Власове как о сотруднике

Глава шестая

Глава шестая Мы говорили, что генерал Власов сочинил себе бесчисленное множество биографий. Почти каждому собеседнику он преподносил события своей жизни так, как хотелось тому.Но все-таки не совсем верно предположить, что, примеряясь к слушателям, Власов преследовал

Глава шестая

Глава шестая Процесс шел к концу. После перерыва, который задержался на двадцать минут, в 18 часов 20 минут В.В. Ульрих зачитал определение суда об отклонении ходатайств Благовещенского, заявленных в начале судебного заседания.— Судебное следствие по делу окончено, —

Глава шестая

Глава шестая По дороге, вьющейся меж гор, мы двигались в глубь Трансильвании.Впереди ротных повозок верхом на коне скакал старший лейтенант Панаско, принявший роту после отъезда в госпиталь Антонова. Мы надеялись на скорое выздоровление нашего ротного и поэтому

Глава шестая

Глава шестая В письмах Яна Матушиньского были недомолвки. И намеки, по которым нетрудно было догадаться, что Констанция Гладковская выходит, а может быть уже вышла замуж. Выходит или вышла? Сказал бы ты прямо, Ясь! А то ведь надежде легко притаиться между этими двумя

Глава шестая

Глава шестая Во второй половине 1904 года в Баку на жительство приехали два человека, обратившие на себя внимание губернского жандармского управления.Один из них, прибывший из Грузии, был исключен из Тифлисского учительского института за участие в

ГЛАВА ШЕСТАЯ

ГЛАВА ШЕСТАЯ Теперь сны и воспоминания Фаины были ровнее, упорядоченнее. Шмель редко беспокоил ее и стал, казалось, добрее. Она перестала бояться, что он ужалит.Понемногу выплывая из небытия, Фаина как бы заново переживала свою не очень долгую жизнь. Но она, эта жизнь, так