ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

1

«Опять Дума, опять выбирать… Да ну их, эти выборы! Ведь уже выбирали, а что толку, разве Думы нам что-нибудь дали? Пожалуй, стоит в этом разобраться и решить, будем ли мы мараться из-за следующей.

Но прежде всего спросим себя, что значит: „Дума дала“.

Если „дала“ понимать вроде как бы „подарила“, то Дума нам ровнехонько ничего не дала. Но этого от Думы никто и не ждал, понимая, что если народу самому не удалось добыть землю и свободу, то и Дума для него их не добудет. Все понимали, что и с Думой и без Думы свободу придется добывать своими руками и только путем борьбы.

Рабочий класс силой добыл для своей страны манифест 17 октября 1905 года, обещавший свободы…

…Но правительство, оправившись от потрясений, арестовало передовых рабочих, закрыло рабочие газеты, разогнало рабочие организации, подавило декабрьскую забастовку, разослало во все концы страны карательные экспедиции, воздвигло целый лес виселиц.

Опять Дума, опять выбирать. Да ну их, эти выборы!»

Эту листовку, выпущенную Екатеринославским комитетом РСДРП еще в 1907 году, читал Григорию Ивановичу приехавший в его мариупольскую квартиру в сентябрьское воскресное утро 1912 года член Екатеринославского подпольного комитета РСДРП, назвавшийся товарищем Василием.

— Я не без умысла привез вам эту давнюю прокламацию, Григорий Иванович, — сказал он. — Настроение рабочих, даже сознательных, по поводу Думы в тысяча девятьсот седьмом году и теперь, в двенадцатом, почти одинаковое. А Пражская конференция РСДРП, как вы знаете, нацеливает большевиков принять самое активное участие в выборах членов в Четвертую Государственную думу. Поэтому основная задача на сегодня — разъяснить рабочим, что наша партия идет в Думу не для того, чтобы играть там в «реформы», а для того, чтобы с думской трибуны звать массы к борьбе, разъяснять учение социализма, вскрывать всякий правительственный и либеральный обман… для того, чтобы готовить армию сознательных борцов новой русской революции. Вы понимаете, конечно, что депутаты предыдущих Дум, крупные помещики России Шульгин, Пуришкевич, Марков-Второй, Крупенский и им подобные не сомневаются в прохождении своих кандидатур от землевладельческой курии. Тем более что эти кандидатуры одобрены как царем, так и нынешним председателем Совета министров Коковцовым, заменившим убитого Столыпина.

— Мы здесь внимательно читаем «Правду», — сказал Григорий Иванович, — и наши рабочие знают, что в Четвертую Думу помещикам обеспечивается почти половина выборщиков, а рабочим — чуть больше двух процентов. Известно также, что рабочие курии созданы лишь в шести губерниях России, а женщины и молодежь вообще лишены права голоса.

— Екатеринославский комитет РСДРП постановил, Григорий Иванович, избрать вас уполномоченным и выборщиком по выборам членов в Четвертую Государственную думу, — сказал напоследок гость.

Провожая его, Григорий Иванович распахнул двери в сенцы, выходящие на восток, откуда золотым потоком хлынуло в комнату утреннее солнце. И тут же в дверях показались ребята — Петя, Леня и Тоня. Детвора бесцеремонно уставилась на незнакомца, с интересом разглядывая его летний серый костюм, дырчатую, с широкими полями шляпу из рисовой соломки и легкие серые туфли. Вошла Доменика, поздоровалась и позвала детей.

— Славная у вас семья, — прощаясь, улыбнулся гость.

— Доменика, тебе случайно не снился сегодня какой-нибудь сон? Плывущая лодка или широкая река? — спросил Григорий Иванович, лукаво поглядывая то на жену, то на сыновей, забавлявших сестренку.

— Ничего не снилось, — ответила Доменика. — Уж если уезжать, то хотя бы вместе… А я здесь обжилась, вон даже цветы развела…

Григорий Иванович время от времени окидывал мысленным взором сделанное, как бы подводя итоги и анализируя свою работу. Вот и теперь он подумал о том, что уже выполнил часть возложенного на него задания, приняв участие в выборах уполномоченных по рабочей курии, разъясняя рабочим каждую строку, сказанную Лениным и напечатанную в «Правде».

«Как-то у меня получается, что, где бы я ни жил и ни работал, в конечном счете дорога моя всегда лежит в Екатеринослав. В Екатеринославе я нашел работу, получил профессию токаря». Петровский вспомнил первого своего наставника по токарному делу Савватия Гавриловича. «Обязательно надо его повидать», — решил он про себя, не зная еще, что через несколько дней на открытии губернского собрания по рабочей курии Савватий Гаврилович будет первым, кого он увидит.

Собрание уполномоченных проходило в здании городской думы. Зал заседаний до отказа был заполнен рабочими, газетчиками, депутатами городской думы. Едва Петровский открыл собрание, как вдруг двери широко отворились, и в зале появилась группа полицейских во главе с помощником полицмейстера. Полицейские остановились в проходах, офицер сел в переднем ряду. На лицах собравшихся — замешательство и растерянность. «Вот она, свобода, — подумал Григорий Иванович и поднялся, — дают, да из рук не пускают». Вспомнился Иван Васильевич Бабушкин, разговаривавший с заводским начальством без страха и с достоинством, в то время как при виде кокард и золоченых пуговиц рабочих бросало в дрожь.

— Господин помощник полицмейстера, своим присутствием вы нарушаете избирательный закон, — спокойно сказал Петровский. — Я прошу вас немедленно увести из помещения полицейский наряд.

Полицейский чиновник привстал и заявил:

— Продолжайте собрание, господин председатель.

— Пока в помещении будет находиться полиция, мы собрания не начнем.

— Как вам будет угодно, — произнес офицер.

— Господин помощник полицмейстера, как блюститель порядка вы обязаны следить за неукоснительным выполнением приказов, а не нарушать их. Положение о выборах гласит, что никто из посторонних лиц не имеет права присутствовать на них… Здесь собрались уполномоченные от всей губернии, и мы не начнем свою работу, пока тут будут находиться посторонние…

Помощник полицмейстера начинал чувствовать, что проигрывает бой, но так скоро не намерен был сдаваться.

— В таком случае мы будем жаловаться губернатору, — подвел итог переговорам Петровский и тут же отправил делегацию к губернатору.

Все напряженно ждали.

Через некоторое время, после продолжительных разговоров по телефону с губернатором, полицейский офицер увел наряд.

На собрании были избраны четыре выборщика — меньшевики Худокормов и Жовтенький, эсер Способный и большевик Петровский. Из этих четырех предстояло теперь выбрать одного депутата по рабочей курии.

В небольшом зале с низким потолком продолжалось предвыборное собрание рабочих — большевики и меньшевики отстаивали своих кандидатов.

— Мы все знаем Григория Ивановича Петровского как последовательного революционера и преданного борца за рабочее дело.

Петровский не верил своим ушам: выступал заядлый меньшевик Кердан, коренастый, с громовым, самоуверенным голосом, в тесном пиджаке и ярком галстуке. «Что он говорит, к чему ведет?» — недоумевал Петровский.

— Но все заслуги указанного товарища, — рокочет Кердан, — в прошлом.

«Вот оно что…» — понимает Петровский и обводит взглядом присутствующих. Возле двери возвышается высокая фигура Савватия Гавриловича в знакомом потертом синем костюме.

— Я не желаю ни в чем обвинять товарища Петровского, повторяю: ни в чем! Вероятно, он устал, ведь может же человек устать, в конце концов, — у него большая семья, трое детей, он должен о них заботиться, кто посмеет упрекать за это? — И Кердан назидательно поднял вверх указательный палец. — Бывают случаи, когда активные работники отходят от революционной деятельности, и мы их не судим. Но нам нужен человек деятельный! Вот почему я предлагаю в депутаты товарища Худокормова, который является, повторяю, является, а не являлся образцом партийца и революционера!

— Не верьте ему! — крикнул Савватий Гаврилович и вместе с другими направился к трибуне. — Можно сказать?!

— Говори, говори, Савватий.

— Вы нарочно брешете на Петровского, чтобы протащить своего кандидата. Но мы его не знаем! Зато екатеринославские и донецкие рабочие хорошо знают Петровского! Знают и уважают!

— Правильно! Петровского!

— Хотим Петровского!

Савватий Гаврилович сошел в зал, дрожащими от волнения руками свернул цигарку и глубоко затянулся.

— Мы — за Петровского! — голосуют рабочие.

Кердан, видимо не ожидавший подобного отпора, примирительно сказал:

— Чтобы не провалить выборов по рабочей курии, мы тоже поддержим кандидатуру Петровского.

18 октября 1912 года на губернском съезде выборщиков Екатеринославщины Григорий Иванович Петровский тайным голосованием был избран депутатом IV Государственной думы от рабочей курии.

2

На тихой улице Петербурга Петровский подошел к дому, где помещалась редакция газеты «Правда». Надо было узнать там адрес депутата от петербургской рабочей курии — Бадаева. Подергал дверь. Заперта. Осторожно постучал. Ни звука. Нашел дверь с черного хода. Снова постучал. Услышал за дверью какой-то шорох, потом голос:

— Кто там?

— Откройте. Я по делу.

Щелкнула задвижка, на пороге показался тощий пожилой мужчина с веником и ведром в руках.

— Чего тебе, мил человек? Сегодня редакция не работает, воскресенье.

— Какая жалость! Я только что приехал…

— Откуда?

— Из Екатеринослава.

— Тогда заходи.

Человек пошел впереди, Петровский с чемоданом — за ним. Когда поравнялись с дверью, дежурный открыл ее и пропустил Петровского вперед, а сам выключил в коридоре свет.

— Бережливость, — объяснил он. — На рабочие копейки не размахнешься. Садись вот тут, — указал он на стул.

Петровский огляделся. На полу и на столах громоздились подшивки газет и журналов, лежали кипы бумаги, стояли чернильницы.

— Ты, верно, новый депутат? И тебе некуда деваться?

— Угадали, — засмеялся Петровский. — Мне бы адрес Бадаева.

— Он живет на Шпалерной, возле Таврического дворца. А меня Сидоровичем зовут.

— Спасибо, Сидорович, выручили.

— А ты долго стучал? — полюбопытствовал Сидорович. — Только в воскресенье и можно кое-чего убрать, а в будни ни днем, ни ночью двери не закрываются. Питерские рабочие любят нашу газету. Будешь жить в Питере, убедишься.

— Еще раз большое спасибо, Сидорович!

— Бывай здоров! — бросил новый знакомый и открыл дверь.

Не торопясь Петровский шел по улицам, жадно разглядывая незнакомый город. Остановился возле Таврического дворца, где 15 ноября должно было состояться первое заседание IV Государственной думы. Все двери во дворце были закрыты, а шторы опущены. За железной решеткой в саду порхали вездесущие воробьи.

В доме на Шпалерной его встретил стройный, красивый, с открытым, приветливым лицом человек лет тридцати.

— Алексей Егорович Бадаев? — спросил Петровский.

— Он самый. С кем имею честь?

— Григорий Иванович Петровский. Из Екатеринослава.

— А! — радостно воскликнул хозяин. — Очень рад. Заходите. А как вы меня нашли?

— Заходил в «Правду».

— Ясно. Сидорович направил? Чудесный человек, хотя с виду и хмуроват.

— Он мне таким не показался.

— В редакции Сидорович незаменим. Он и сторож, и завхоз, и курьер, и мастер на все руки — словом, находка. А главное, всей душой предан газете.

Через несколько минут они сидели в столовой. На столе шумел самовар, и жена Алексея Егоровича потчевала их чаем.

Вскоре они уже все знали друг о друге. Алексей Егорович — металлист, выходец из крестьян, в Петербурге закончил Смоленскую вечернюю техническую школу, работал слесарем в Главных вагонных мастерских Николаевской железной дороги. С девятьсот четвертого — большевик, активный участник революции девятьсот пятого года.

— Во всех шести губерниях по рабочей курии прошли большевики! Это победа! — с восторгом произнес Бадаев. — Понимаете, Григорий Иванович, все депутаты от рабочей курии — большевики!

— Здорово! — согласился с ним Петровский.

— Интересно, как мы поладим с меньшевиками? — вопросительно посмотрел на Петровского Бадаев. — Нам ведь придется с ними работать в одной фракции.

— Думаю, что не все будет гладко. Судя по выборам, они станут гнуть свою линию. Но поживем — увидим.

— Из меньшевистских депутатов я знаю только Чхеидзе и Скобелева, встречался с ними в редакции «Правды», они несколько раз заходили к нам, вероятно желая показать, что держат связь не только с меньшевистской газетой «Луч». Чхеидзе — человек солидный, с образованием, журналист, пять лет, как вы знаете, возглавлял социал-демократическую фракцию Третьей Государственной думы. Скобелев — инженер. Словом, ученая братия.

Алексей Егорович вышел из комнаты и тут же вернулся с целой охапкой свежих столичных газет. Тут были кадетская «Речь», меньшевистский «Луч», «Петербургские новости».

— Вот сколько мусора. Перечитаешь все это — сплошной туман застелет глаза. Основная забота этих писак — создать видимость демократии в Думе и заморочить людям голову.

— Какая там демократия! — воскликнул Петровский. — У нас в Екатеринославской губернии в списки для голосования внесена лишь одна десятая часть фабрично-заводских и рудничных рабочих. От трех с половиной миллионов населения нашей губернии послано всего два депутата — один рабочий и один крестьянин. А от четырехсот тысяч землевладельцев и буржуев избрано в Думу восемь депутатов.

— Об этом газетки умалчивают, но до рабочих истина все равно доходит. На днях пришел слесарь с Путиловского, рассказал про заводской профсоюз, приглашал почаще заглядывать к ним. Мы тебя послали в Думу, говорит, не для того, чтобы ты один свалил царский трон, а затем, чтобы ты объединил нас в непобедимую силу. И никогда не забывай о тех, кто тебя избрал.

— Точно определил наши задачи, — заметил Петровский.

— Я, Григорий Иванович, поддержку рабочих чувствую с первых дней выборной кампании.

— Вижу, Алексей Егорович, что вы не сидите сложа руки.

— Что вы, Григорий Иванович! Питерские рабочие — люди активные, они не дадут сидеть, — усмехнулся Бадаев. — Знают, что на них равняется пролетариат всей России. Я понял одно: только рука об руку с рабочими, прислушиваясь к их советам, я смогу справиться со своими обязанностями.

— Вы совершенно правы, — согласился Петровский. — Депутат, оторванный от своих избирателей, словно растение без корней.

В столицу съезжались депутаты-большевики. Из Москвы прибыл Роман Малиновский, из Костромы — Николай Шагов, из Владимира — Федор Самойлов. Позднее всех приехал депутат от рабочих Харьковской губернии Матвей Муранов. Прежде чем отправиться в Петербург, он побывал в Кракове у Владимира Ильича Ленина.

Петровский и Муранов поселились в одной гостинице. Они вставали рано, бродили по улицам города — хотели осмотреть красавец Петербург до начала работы Думы, потом завтракали всегда в одном и том же трактире на Невском. В день первого совещания социал-демократической фракции они заблаговременно явились в Таврический дворец. Вслед за ними пришел Николай Шагов, молчаливый, невысокого роста человек с пытливым и немного настороженным взглядом. Подошел к Муранову, протянул большую узловатую руку, глухо произнес:

— Рад познакомиться. Шагов — из Костромы.

— Очень приятно, — приветливо улыбнулся Муранов. — Именно таким я представлял рабочего из прославленного текстильного края.

— А вот идет еще один текстильщик, — сказал Петровский.

Самойлов неторопливо приблизился к группе, поздоровался со всеми, познакомился с Муратовым, которого видел впервые. На продолговатом, смуглом лице Самойлова горел румянец, над верхней губой выделялся треугольник светлых усов.

Вскоре появился Малиновский — в темном костюме, в белоснежной сорочке, светло-каштановые волосы блестят от бриллиантина, усики нафабрены. Бадаев также был одет достаточно щегольски.

— Какими франтами представлены Петербург и Москва! — шутливо заметил Муранов.

Собрались в кружок и меньшевики. Знакомились:

— Бурьянов — из Таврии.

— Туляков — с Дона.

— Хаустов — из Уфимской губернии.

Чхеидзе, Скобелев, Чхенкели избраны на Кавказе.

Сразу было видно, что основная фигура среди меньшевиков — Николай Семенович Чхеидзе. Он был старшим по возрасту, прекрасно усвоил видимую и невидимую механику всего, что происходило в Думе: недаром пять лет возглавлял социал-демократическую фракцию предыдущей Думы. Од имел обыкновение внимательно и пристально смотреть на собеседника темными, навыкате глазами, время от времени трогая крупный, с чуть заметной горбинкой нос.

По праву старшего он открыл заседание фракции.

Депутаты сели за длинный полированный стол в отведенной комнате Таврического дворца. Так уж получилось, что с одной стороны оказались большевики, с другой — меньшевики. «Как в кулачном бою, друг против друга», — мелькнула у Петровского озорная мысль.

— Товарищи, мне выпала высокая честь открыть наше заседание и приветствовать вас с избранием в Четвертую Государственную думу, — торжественно произнес Чхеидзе. — Перед нами открывается широкое поле общественно полезной деятельности. Нам, к сожалению, во время выборов не удалось выбить реакцию из думских кресел. — Слова он выговаривал твердо, словно очерчивая каждое, с едва заметным грузинским акцентом.

— Ее так просто не выбьешь! — авторитетно бросил Малиновский.

— Конечно. Мы — четырнадцать человек — капля в огромном черносотенном думском море…

Петровский заглянул в думский справочник, розданный депутатам: всего избрано 442 человека. По фракциям: правых — 65, националистов и умеренно правых — 120, октябристов — 98, прогрессистов — 48, кадетов —59, национальных групп — 21, трудовиков — 10, социал-демократов — 14 и беспартийных — 7.

— Между тем, — продолжал Чхеидзе, — пятнадцатого ноября, как вам известно, открытие Думы. К этому сроку мы должны выбрать руководство фракции, зарегистрировать фракцию в секретариате Думы, решить судьбу члена Польской партии социалистов товарища Ягелло, избранного рабочими Варшавы, и утвердить декларацию нашей фракции, в которой мы изложим взгляды на политику царского правительства.

Говорил мягко, не спеша, упиваясь своим лидерством.

На следующий день думские социал-демократы избрали президиум фракции в составе Малиновского, Петровского, Скобелева, Туликова и Чхеидзе. Председателем фракции стал Николай Чхеидзе, его заместителем — Роман Малиновский.

Заняв место председательствующего, Чхеидзе обратился к присутствующим:

— Дорогие товарищи! Я весьма благодарен вам за дружеское доверие, и единственное, чего бы мне хотелось пожелать нам всем, — это солидарности, общности мыслей и действий — только при таких условиях мы можем противопоставить себя мутному океану реакции, который, безусловно, будет главенствовать в Думе. Мы, знаменосцы высоких идей, должны смело идти вперед, но для этого нам нужно объединиться.

— Правильно, — поддержал Муранов. — Но объединиться можно лишь на принципиальной основе.

— Конечно, Матвей Константинович, — приветливо улыбнулся Муранову Чхеидзе. — Пусть простят мне те, которым то, что я сейчас буду говорить, покажется азбучной истиной, но здесь есть новые товарищи, незнакомые с государственным правом и вообще с юриспруденцией, впервые избранные в Думу, и это для них будет, я смею надеяться, полезным. Нам придется выступать с декларациями и речами, посвященными определенным участкам государственной деятельности, нам придется готовить запросы. Запрос или интерпелляция — одно из преимуществ парламента, заключается в том, что члены парламента имеют право требовать от правительства объяснения по вопросам внутренней и внешней политики. От вопроса запрос отличается мотивированностью, дальнейшими прениями и резолюцией по предмету интерпелляции. Сообразуясь с порядками, установившимися в Думе, запрос подписывает группа, в которой состоит не менее тридцати трех депутатов. Теперь у нас остался вопрос о товарище Ягелло. Из Сибири прибыл депутат Маньков, он — за принятие Ягелло во фракцию. Вы хотите что-то сказать, Григорий Иванович?

— Да, — поднялся Петровский. — Я скажу от имени всех большевиков. Фракция наша — социал-демократическая, а Ягелло — член Польской социалистической партии. Мы не должны забывать, что он избран депутатом не от рабочих Варшавы, как вы сказали, а прошел в Думу благодаря блоку ППС, националистической еврейской буржуазии и Бунда, то есть враждебных социал-демократии сил. Поэтому мы настаиваем, чтобы по внутрипартийным вопросам фракции Ягелло имел только совещательный голос…

— Товарищи, мне известно, — поднимаясь, начал Бадаев, — о чем думают питерские рабочие, чем они живут. Они наказали строго придерживаться революционных завоеваний, не сдавать революционных позиций и не простят нам такого шага.

— Хорошо, хорошо, — поспешно прервал его Чхеидзе.

— По внутрипартийным вопросам Ягелло должен иметь только совещательный голос, — повторил предложение Петровского Муранов.

— Ну что ж, — заключил Чхеидзе. — Будем голосовать… Проходит следующее предложение: в общедумской работе товарищ Ягелло будет иметь полновластный голос, а в вопросах внутрипартийной жизни фракции — совещательный. Теперь последнее. Тут некоторые товарищи, — доверительно улыбнулся Чхеидзе, — уж очень нападали на нас, обвиняя в том, что мы, меньшевики, якобы пользуясь формальным большинством, слишком настойчиво проводим свои предложения. Чтобы опровергнуть это преувеличенное утверждение, я предлагаю декларацию нашей фракции прочитать большевику Малиновскому.

Чхеидзе обвел всех вопросительным взглядом:

— Возражений нет? Возражений не было.

Малиновский нервно заерзал на месте, ударил обеими ладонями по поручням кресла и порывисто встал…

«Остановиться на этой квартире или подыскать другую? — размышлял Григорий Иванович, подкладывая дрова в большую кафельную печь и пробуя рукой медленно нагревающуюся стенку. — Самое главное, чтобы Доменике с детьми здесь было нехолодно и уютно». Еще раз обошел квартиру. «Пожалуй, великовата. Но стоит сравнительно недорого; кроме того, здесь может поселиться еще кто-нибудь. Например, Шагов. Поживем некоторое время вместе».

Садился на широкую железную с пружинным матрасом кровать, вставал, поглядывал в окно. Вот они в Петербурге, в том городе, где зарождалось и росло революционное движение, где жил и учился в воскресной школе первый его учитель Иван Васильевич Бабушкин. А теперь и сам он депутат IV Думы. Что они, депутаты от шести губерний России, в которой всего их восемьдесят семь, могут сделать для своих избирателей-рабочих?..

Запрос… отличается от вопроса, объяснил Чхеидзе, обоснованностью. Разве, обосновав вопрос тяжелого положения рабочего класса в России, депутаты заставят царя и его приспешников пойти на уступки? Землевладельцы и фабриканты, заседающие в Думе, прежде всего думают о том, как удержать свои позиции. Разве им что-нибудь докажешь? Это все равно что метать бисер перед свиньями. Как быть шести избранникам от рабочей курии? Необходимы разумный совет и помощь. И помочь может только один человек — Ленин. А пока надо снова и снова рассказывать с трибуны о том, как тяжело живут рабочие и крестьяне России, о том, что они поднимаются на борьбу. Надо бывать среди рабочих, сплачивать их, объяснять, как идти к завоеванию политических прав.

Несмотря на глубокую ночь, Григорий Иванович вынул из портфеля тетрадь в клетку, свернул ее вдвое, чтобы помещалась в кармане, и четко написал: «Дневник».

Доменике квартира понравилась. Она купила недорогую мебель, уютно обставила новое жилье. Мальчики вскоре пошли учиться в гимназию.

— Ну вот и началась новая жизнь…

— Знаешь, Григорий, депутат ты ненадежный, — задумчиво произнесла Доменика.

— Ты о чем?

— Вот приехали мы в Петербург, вроде бы все как надо, а на сердце тревожно…

Григорий, бросив взгляд на жену, почувствовал, что она говорит так не по настроению, а после долгих раздумий. Он подошел к ней.

— Почему?

— Чует мое сердце, они с вами расправятся… Им не впервой… — Потом, чуть помолчав и как о давно решенном — «Пускай меня арестовывают хоть сегодня, я все равно не покаюсь, а буду плыть против течения к „нашей пристани“!»

Сдерживая наплыв горячего чувства благодарности и восхищения, Григорий взял ее руки в свои:

— Всегда помню эти слова… А что думает делать в Петербурге моя жена?

— Пойду, Гриша, учиться на медицинские курсы…

3

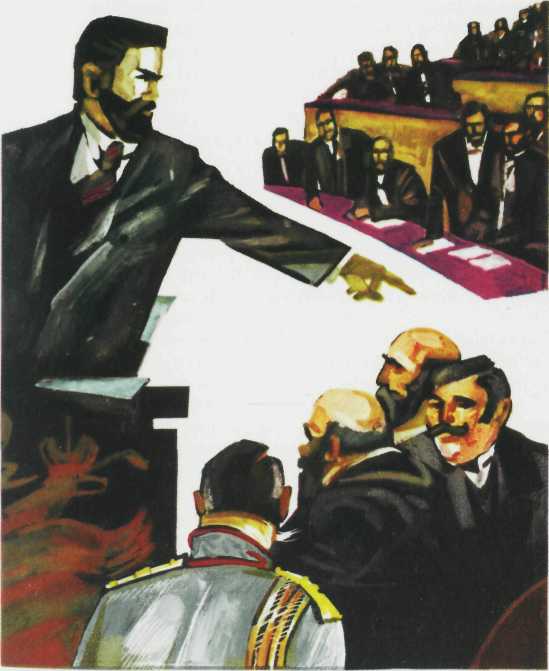

Как и во всех парламентах Западной Европы, в русской Думе были так называемые «большие дни», когда обсуждалась правительственная декларация, когда каждая фракция от имени своей партии выступала с оценкой правительственного курса. Сегодня был именно такой день. В Таврическом дворце сверкали хрустальные люстры, драгоценные камни, благородный металл, эполеты, поповские кресты, лысины, льстивые улыбки, лаковая обувь… Правительственную ложу занимали министры и высшие царские сановники. Холеная, праздная публика заполнила хоры.

За столом президиума в парадном облачении возвышается массивная фигура председателя Думы Михаила Владимировича Родзянко, крупного екатеринославского помещика, камергера двора его величества. Он расплывался в самодовольной улыбке, поглаживая полной, белой рукой изящный серебряный колокольчик.

Малиновский в новом элегантном костюме поднялся на трибуну, положил перед собой декларацию социал-демократической фракции, которую ему надлежало прочесть.

Окинув цепким взглядом зал, хоры и ложи, начал уверенным голосом:

— Господа члены Государственной думы!

Дамы на хорах приложили к глазам лорнеты и с любопытством уставились на молодого щеголеватого депутата от московских рабочих.

Малиновский держался на трибуне уверенно и с достоинством, иногда подчеркивая какое-либо слово скупым, выразительным жестом.

— «…система политического провокаторства остается одним из главных устоев правительственной политики», — читал Малиновский.

— Что он плетет? — зашелестело справа.

— Долой с трибуны!

— «Одним из преступнейших актов провокации был заговор против социал-демократической фракции Второй Государственной думы…»

— Довольно!

— «…призванный служить делу государственного переворота третьего июня тысяча девятьсот седьмого года. Третья дума, рожденная переворотом, конечно, одобрила этот акт правительственной провокации», — продолжал Малиновский.

Хрустальные люстры разливали яркий свет по большему белоколонному залу.

— Член Государственной думы Малиновский, вы можете с трибуны только говорить, но не читать! — прервал выступавшего Родзянко, держа наготове серебряный колокольчик, на котором трепетал солнечный зайчик.

— Я говорю, — ответил Малиновский, но его взгляд снова забегал по бумаге.

— Повторяю, — Родзянко поднялся так порывисто, что стул отодвинулся в сторону.

Малиновский обернулся к президиуму, и ему бросилось в глаза отражение света на никеле телефона, стоявшего на приставном столике, за спиной Родзянко, точно такого, какой ему секретно поставил за счет полиции директор департамента полиции Белецкий, нынче утром напомнивший по телефону: непременно пропустить в декларации заранее отмеченные им места.

— Член Государственной думы Малиновский, не читайте, иначе я лишу вас слова!

— Лишайте! — крикнул Малиновский, торопливо перевернул несколько листов и наскоро дочитал декларацию.

Он шел к своему месту, бросая быстрые взгляды на товарищей и пытаясь догадаться, как они расценили его поступок.

Предваряя вопросы, сел и виновато пожал плечами:

— Сам не знаю, как вышло! Все время дергал и сбивал председатель. Растерялся…

— Конечно, жаль, что в газету не попадут столь важные положения из декларации: ведь печататься может только то, что записано в думскую стенограмму. Как видите, друзья, тяжек думский хлеб, — подытожил председатель фракции Чхеидзе.

«Да, тяжкий, — подумал Петровский. — А как мы готовили декларацию! С каким нетерпением ждали писем Ленина, как тщательно вносили в текст исправления и дополнения».

Вспомнил о том, что и ему вскоре придется подниматься на думскую трибуну. Впервые в жизни. Он должен будет выступить по вопросам страхования. Григорий Иванович уже решил для себя, что построит свое выступление на материале из жизни рабочих Екатеринослава. Он подумал, что ему очень поможет вопросник ЦК, присланный в свое время Екатеринославскому комитету. Там спрашивается о длине рабочего дня, о количестве работающих мужчин и женщин, о сверхурочной работе, о расценках, штрафах, о несчастных случаях, о предохранительных приспособлениях, о санитарных условиях, о вентиляции. Если подробно и правдиво ответить на эти вопросы, составится самая мрачная картина жизни российского рабочего класса.

4

Среди однообразной толпы в зале и кулуарах Таврического дворца выделялась крикливая, бесцеремонная троица правых — самых убежденных и заядлых реакционеров. Дородный, курносый Марков-Второй, красноречивый и владеющий метким словом; толстолицый, слоноподобный, с круглыми воспаленными глазами и голосом, напоминающим иерихонскую трубу, Хвостов. Около них постоянно крутился лысый Пуришкевич с небольшой редкой бороденкой и выступающими вперед желтыми, лошадиными зубами. Это он кричал с думской трибуны: «Драть их розгами!», призывая широко применять кнут как основной метод воспитания русского мужика, а в кругу друзей часто говаривавший: «Мне не нужен Стенька Разин. Мне люб мужик, ползущий ко мне на брюхе».

— Вот собаки! — бросил Муранов, провожая взглядом неразлучных дружков.

Петровский с Бадаевым остановились у колонны. Сегодня у них «боевое крещение»: социал-демократическая фракция подготовила два запроса, по поводу которых они должны выступить. Оба очень сосредоточенны, почти сердиты.

— Волнуетесь, Алексей Егорович?

— Волнуюсь.

— И я тоже.

— Все будет хорошо, друзья! — ободряюще улыбнулся Муранов, кладя руки на плечи Бадаева и Петровского.

Прошелестела рясами шеренга священников: у каждого на груди блестел массивный серебряный крест.

Петровский сел рядом с Бадаевым.

Занял свое место председатель Родзянко, коснулся рукой колокольчика. Заседание началось.

Бадаев на трибуне. Петровский внимательно смотрит на него, и ему кажется, что тот совершенно спокоен, только брови почти сошлись на переносице да слишком долгим становится молчание.

Бадаев заговорил — голос его звучал решительно и твердо:

— Господа члены Государственной думы! Шестого октября тысяча девятьсот двенадцатого года особое присутствие в Петербурге отказало в регистрации профессиональному союзу металлообрабатывающей промышленности.

Бадаев говорил о том, что мотивов для отказа не было, просто вверху не хотели, чтобы профсоюзы способствовали идейному и политическому развитию рабочих.

Петровский оглянулся, пытаясь уловить реакцию зала, потом вновь вслушался в невозмутимый голос Бадаева:

— Изданные в тысяча девятьсот пятом — девятьсот шестом годах законы, манифест девятьсот пятого года нарушаются; свобода слова, печати; на словах — «неприкосновенность личности», на деле — зверское издевательство и избиение. А закон о свободе союзов создан для разрушения союзов: за шесть лет закрыто не менее шестисот союзов и отказано в регистрации не менее семистам союзам. Вот она, свобода союзов! По закону — свобода забастовок, на деле ж — аресты за экономические забастовки; я не говорю уже о пятистах расстрелянных ленских рабочих, по поводу которых министр Марков хвастливо говорил: «Так было, и так будет!»

Аплодисменты, выкрики, оглушительный свист.

— Член Государственной думы Бадаев, я вас лишаю слова, потрудитесь оставить трибуну, — раздраженно потребовал председатель.

Побледневший Бадаев покинул трибуну. Петровский ободряюще улыбнулся товарищу: он выдержал испытание, не растерялся, бросил в лицо царским палачам неопровержимые доказательства. Завтра все это будет напечатано в «Правде» и заставит рабочих еще раз задуматься над своей судьбой.

5

Не торопясь Петровский поднялся на трибуну, сообщил, что собирается поставить вопрос о страховании рабочих от несчастных случаев. Глухой ропот прокатился по залу. Главное — не сбиться, не пропустить чего-нибудь важного. Он ни в чем не собирается убеждать представителей помещиков и буржуазии, он думает не о кучке пустых болтунов, а о тысячах, миллионах пролетариев России. Перед его глазами встал искалеченный Иван Непийвода, убитые и изуродованные донецкие шахтеры, рабочие екатеринославских заводов…

— Царский закон о страховании рабочих является как бы уступкой рабочему движению после ленских событий. На самом же деле он вконец ухудшает и без того тяжелое положение трудового народа. Законы охватывают лишь седьмую часть русского пролетариата, вытаскивая из его кармана около одиннадцати миллионов рублей и устанавливая выплату денежной помощи изувеченным всего на тринадцать недель. Предано забвению страхование по инвалидности и старости, принимаются на завод рабочие не старше сорока пяти лет. Забыто страхование по безработице, в законе даже не упоминаются рабочие-строители. За тяжелые травмы строителей подрядчики отделываются лишь церковным покаянием и двухнедельным арестом. В законе не упоминаются сельскохозяйственные рабочие и женщины-служанки, которые из-за жалкого заработка втягиваются в проституцию теми же буржуа, которые их эксплуатируют.

Ряды зашипели:

— Лишить слова!

— Да что они, сговорились все, что ли?

Шум усиливался. Пускай зал не услышит, лишь бы стенографистка записала каждое слово и материал попал в газету…

— На знаменах всех правительств их могущество олицетворяется изображением какого-либо зверя. У одних лев, у других слон, у третьих крокодил, а у нашего правительства хищный орел… У пролетариата нет никакого устрашающего символа, но наш флаг вызывает у многих ужас, потому что на нем написано: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь — для дружной борьбы и за осуществление на земле того братства, равенства и социализма, которые несут избавление нам и всему человечеству от того рабства, которое так сильно господствует над нами».

Взорвались редкие, но звучные аплодисменты с левого крыла.

Петровский медленно сошел с трибуны.

С правого крыла к трибуне проследовал другой оратор, похожий на хорошо откормленного кота. Он замурлыкал что-то о заботах правительства его величества самодержца всероссийского, и зал понемногу возвращался к своему обычному сонному состоянию.

Но через несколько дней Думу всколыхнуло еще раз. На одном из заседаний на кафедру, украшенную двуглавым орлом, поднялся Матвей Муранов, опротестовавший внесенный в Государственную думу срочный законопроект министра финансов об ассигновании четырех миллионов восьмисот сорока девяти тысяч девятисот девяноста девяти рублей на проведение празднования трехсотлетия дома Романовых.

Зал насторожился: что еще выкинут эти представители фабрично-заводской, нищенской России?

— Социал-демократическая фракция, исходя из своих республиканских побуждений и учитывая реакционное значение предстоящих торжеств двадцать первого февраля тысяча девятьсот тринадцатого года, — негромким, но страстным голосом говорил Муранов, — …считает необходимым в полном соответствии с поднимающимся движением рабочего класса и всей демократии вотировать как против участия Думы в этих торжествах, так и против ассигнования народных денег.

Громкие рукоплескания взорвались слева, и вся правая сторона словно взбесилась — неистово застучали пюпитры, повскакивали со своих мест Пуришкевич, Марков-Второй, Крупенский, Шульгин. Удивленно пожимая плечами, поднялся в центре зала лидер кадетов — профессор Милюков, а вслед сходящему с трибуны Муранову Родзянко закричал:

— Член Государственной думы Муранов, я призываю вас к порядку…

На второй день о выступлении депутата от социал-демократической фракции знал весь Петербург, а «Правда» сделала этот мужественный протест достоянием трудового народа всей страны.

6

Приближались рождественские каникулы. Доменика заблаговременно купила пушистую елку и поставила ее в кадку с водой. Тоня не отходила от отца, радуясь, что он дома: ведь это случалось так редко.

Григорий Иванович вместо с другими рабочими депутатами собирался в конце декабря ехать в Краков к Ленину. В последние минуты Доменика спохватилась, что не приготовила мужу праздничную сорочку с пикейной манишкой. Набрала из печи жара в большой утюг и, чтобы скорей нагрелся, размахивала им, перекидывая из руки в руку. Сначала Григорий протестовал, а потом вдруг сказал:

— Пожалуй, ты права, к Владимиру Ильичу следует явиться в самой красивой…

…Медленно отошел от перрона поезд, Краков остался позади — теперь такой близкий для них город. Сколько они узнали нового, сколькому научились!

Там несколько дней они провели в обществе Ленина, Крупской и других товарищей, приехавших с Урала, Кавказа, из Москвы, Петербурга на партийное совещание, чтобы обсудить наболевшие вопросы революционного движения в России. Петровский, впервые встретившись с Владимиром Ильичей, был поражен его простотой и доступностью, его доверительным тоном. Как и все большевистские депутаты, он был очень доволен тем, что наряду с решением нескольких важных вопросов совещание заслушало доклад и о работе социал-демократической фракции Думы, дало рабочим депутатам директиву добиваться полного равноправия обеих частей фракции: большевистской и меньшевистской. Резолюция совещания требовала строгого проведения в жизнь «всех партийных решений». Вне Думы, отмечалось в резолюции, «депутаты являются в первую голову партийными организаторами». Большевистская партия на нелегальном положении, и, сказал им Владимир Ильич, вы, рабочие депутаты, должны держаться особенно крепко, чтобы вас не сбили с верного пути. Ваш разговор должен быть обращен не к царю и черносотенной Думе, а к народу. При поездках к избирателям депутат-большевик должен организовывать партийные ячейки, объединять передовых рабочих, вносить в умы рабочих революционное сознание, говорить им то, чего нельзя сказать с думской трибуны, и тем самым готовить рабочий класс к революции и к свержению самодержавия. Большое значение будет иметь пролетарская пресса…

Шагов сел в угол, прислонился головой к стене и закрыл глаза. Бадаев устроился напротив Петровского, им не терпелось поделиться впечатлениями.

— Значит, вы теперь будете издателем «Правды»? — сказал Петровский.

— А вас кооптировали в редакцию «Правды» и в Центральный Комитет, — улыбаясь, произнес Бадаев и тут же спохватился: — Я должен кое-что записать. Ведь Владимир Ильич говорил и с каждым из нас в отдельности.

— Запишите, запишите, — сказал Петровский и весело добавил: — Не забудьте записать, как на квартире Ульяновых вы стояли у двери, размахивали кепкой и все время повторяли: «Массы, они ведь подросли за эти годы». А Владимир Ильич и Надежда Константиновна смотрели на вас и улыбались. Как хорошо, что мы встретились с Лениным!

— Встреча очень нужная, — подтвердил Бадаев.

Петровскому и Бадаеву о многом хотелось поговорить, но в купе появился новый пассажир. Бадаев положил блокнот на колени и начал быстро писать.

Григорий Иванович вспомнил разговор с Владимиром Ильичей. Ленин расспрашивал его о положении дел на Украине, особенно интересовался национальным вопросом…

За окном блестели заснеженные поля. В купе становилось тесно. По-прежнему неподвижно сидел Шагов с закинутой назад головой и закрытыми глазами. Чему-то улыбался, скрестив на груди руки, Бадаев. Каждый был занят своими мыслями, но каждый мог с уверенностью сказать, о чем думает другой…

7

В Петербурге Григорий Иванович обрадовался неожиданному известию — в городе оказался, хотя и на нелегальном положении, кооптированный после Пражской конференции в члены ЦК партии и назначенный редактором газеты «Правда» Яков Михайлович Свердлов, бежавший из Нарымской ссылки. Он жил у Бадаева и Малиновского, а у Самойлова в отдельной комнате днем и ночью писал и редактировал материалы для «Правды». За этой квартирой была замечена слежка, и Яков Михайлович собирался теперь перебраться к Петровским. Здесь его уже ждала жена Клавдия Тимофеевна Новгородцева с трехлетним сыном Андреем. Мальчуган то и дело спрашивал у матери, скоро ли придет папа.

Совсем некстати явилась супруга Малиновского, изысканно одетая дама с букетом сирени и тюльпанов. Села и принялась рассказывать, сколько оранжерей ей пришлось посетить, пока купила эти цветы. Наговорила массу комплиментов Клавдии Тимофеевне. Мальчик с интересом смотрел на цветы, но на руки к незнакомой тете не пошел.

Малиновская ушла, когда начало темнеть, а вскоре появился Яков Михайлович.

— Хочу взглянуть на сына, — прежде всего сказал он.

Хорошо Андрейке лежать в чистой, мягкой кроватке: раскинул руки, дышит ровно, глубоко. Отцу хочется потрепать сына за хохолок, подбросить кверху, ощутить его тепло.

— Завтра, — улыбаясь, говорит Клавдия, читая мысли мужа. — Он так тебя ждал и ни за что не хотел ложиться.

— А ты?..

В памяти Клавдии Тимофеевны возникли картины их совместной беспокойной жизни. Познакомились осенью 1905 года в Екатеринбурге, на ее родине. Она только что вышла из тюрьмы. Тогда и встретились. Она удивилась его молодости: не больше двадцати, а столько испытал. Но в первую встречу чуть было не поссорились. По решению комитета она должна была оставить родной город: ее слишком хорошо знали полиция и жандармерия. Он спросил ее: «Бежать собрались?», а она не сдержалась, ответила очень резко: «Я никогда и никуда не убегала! Это чтоб вы знали! И, между прочим, так решил комитет!..»

Клавдия заулыбалась. Яков Михайлович вопросительно поднял брови.

— Вспомнила нашу первую встречу! А ты помнишь?

— Еще бы! Ты была тогда в такой милой кофточке с кокеткой и кружевами. Она очень тебе шла… Я все-таки счастливый человек! Надо же было, чтобы именно меня послали в Екатеринбург. Как бы я жил без тебя?!

В соседней комнате звенела посуда — Доменика Федоровна убирала со стола.

— Какие они милые люди, как сердечно меня приняли! — сказала Клавдия Тимофеевна.

— Они — настоящие люди, — охотно согласился Яков Михайлович.

Все звуки в доме постепенно затихли. Яков Михайлович подошел к темному окну, посмотрел вниз:

— Высоко…

— Что ты там высматриваешь? Кто-нибудь видел, как ты сюда шел?

— Не волнуйся, милая. Никто не видел и никто не знает. Мое местопребывание известно только депутатам-большевикам. Здесь, в квартире Петровского, я в полной безопасности. Ты же знаешь, существует депутатская неприкосновенность. — Яков Михайлович старался успокоить жену, а сам не мог избавиться от смутной тревоги: раз выследили на квартире у Самойлова, теперь уже не выпустят из вида. Хотя, кажется, шпики потеряли след…

Резкий звонок прервал его мысли. Яков Михайлович набросил на плечи пиджак, подошел к жене, нежно провел рукой по ее волосам:

— Это за мной…

Крепко спит Андрейка. Звонок повторяется — длинный и нетерпеливый. Слышно, как Петровский, не открывая, спрашивает:

— Кто там?

— Телеграмма.

В дверях — жандармский ротмистр с целой оравой полицейских.

— У нас предписание на арест.

— Это нарушение депутатской неприкосновенности! — возмутился Петровский. — Я сейчас же позвоню министру внутренних дел…

Но Свердлова все-таки арестовали, забрали и Клавдию Тимофеевну с сыном.

Петровские в эту ночь уже не ложились. Бледная, расстроенная Доменика сидела на диване и плакала. Григорий Иванович из угла в угол ходил по кабинету. Ведь о переезде Свердлова к нему знали очень немногие… Разумеется, могли выследить…

Утром Петровский отправился в Думу, высказал там свое недовольство по поводу вторжения в его квартиру полиции, а также подал председателю официальный протест.

8

Лариса давно собиралась посетить Петровских. Одно вызывало сомнение: вспомнят ли ее, ведь столько лет прошло… А как задушевно и сердечно они тогда беседовали с Доменикой Федоровной у Кухаревских, а потом в Екатеринославе…

Напрасно волновалась Лариса. Лишь одно мгновение удивленно смотрела Доменика Федоровна на гостью, а потом крепко ее обняла:

— Вы все такая же красивая, Лариса… — Доменика Федоровна замешкалась на минуту, — простите, не знаю вашего отчества.

— Сергеевна. Но лучше называйте меня просто по имени, как в Полтаве…

— Рада вас видеть, — искренне сказала Доменика Федоровна. — Я одна, дети в гимназии, ведь их у меня теперь трое… А Григорий Иванович с утра до вечера занят делами — то в Думе, то в редакции «Правды», то на заводе, забегает только пообедать. — Прислушалась. — Вот, кажется, и он…

Лариса не видела Петровского со времен полтавской тюрьмы. В Екатеринославе не удалось встретиться. Какой он теперь? Узнает ли ее?

Но Григорий Иванович улыбнулся ей прямо с порога и пошел к ней через всю комнату, как к старой знакомой.

Лариса с любопытством смотрела на него: темный элегантный костюм, из-за очков в тонкой металлической оправе поблескивают карие, с золотыми искорками глаза.

— Мне Доменика много рассказывала о вас, очень рад встрече.

— Вы на меня больше не сердитесь, Григорий Иванович?

— Боже сохрани, — махнул рукой Петровский. — За что мне сердиться? Вы давно из Полтавы?

— Недавно. А вообще я в Петербурге уже два года. Много раз собиралась зайти, но все как-то не осмеливалась…

— Неужели мы такие страшные? Негоже так долго собираться, — приглашая к столу, говорил Григорий Иванович. — Но лучше поздно, чем никогда.

— Меня совесть мучила… Тот нелепый визит в тюрьму… — Ларисе трудно было подобрать слова.

— Пустое, — перебил ее Петровский. — Вы меня извините, это я вас тогда незаслуженно обидел. Но не будем вспоминать. Расскажите, как поживает доктор Кухаревский? Хороший человек, мы часто его вспоминаем.

— Очень славный, — подхватила Лариса. — По-прежнему день и ночь работает. Еще бодрый и крепкий.

Лариса и не заметила, как разговорилась. Петровский и Доменика Федоровна внимательно ее слушали.

— А я особенно благодарна ему. Он помог мне избавиться от неуверенности в себе, убедил в том, что я тоже смогу стать врачом. Два года назад я приехала сюда и поступила в медицинский институт. Простите меня.,. Разболталась я…

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ …С бородою бородинской Завербованный в певцы, Ты, наездник, ты, гуляка, А подчас и Жомини, Сочетавший песнь бивака С песнью нежною Парни! П. Вяземский 1Аресты продолжались всю зиму. Восстание в самом конце декабря вспыхнуло и на юге, где тоже не обошлось без

Часть третья

Часть третья ...Итак, 23 января 1934 года Эрнст Тельман был Возвращен в следственную тюрьму Моабит.Семнадцатого марта Политбюро Коммунистической партии Германии получило сведения об истязаниях, которым подвергся в гестапо вождь немецкого рабочего класса. И мгновенно это

Часть третья

Часть третья Все собранные здесь типологические единицы – это анекдоты в чистом виде. Их больше всего. Некоторые просто забавны, другие несут немалый философский заряд. Тем более что очень похоже на то, что некоторые легендированные высказывания вождя суть его реальные

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ И З Д - В О « К И Е В» «» Н Ь Ю - Й О Р К , 2 0 0 0Натан Гимельфарб ЗАПИСКИ ОПАЛЬНОГО ДИРЕКТОРАNATAN GIMELFARB NOTES OF A PERSECUTED DIRECTORMemories.Copyright @ by N. Gimelfarb, 1999.All Rights Reserved.Printed in the United States of America.Library of Congress Catalog Card Number: 99 94104.Набор, вёрстка и техническая редакция Семёна Смоляра.Ч А С Т Ь Т Р

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ