Глава десятая. КИЕВ. ХРИСТИАНИН

Глава десятая.

КИЕВ. ХРИСТИАНИН

На рис. — изображение князя Владимира на сребренике I типа. Лицевая сторона.

Принятие христианства совершенно изменило князя Владимира. Он принял новую веру горячо, искренне, со всей страстностью своей незаурядной натуры. Причем принял не только внешние проявления новой религии — новые обряды, пышность и торжественность церковной службы, но и новые для себя представления о добре и зле, грехе и добродетели, о ценностях видимого и невидимого мира.

Правда, было бы преувеличением утверждать вслед за авторами княжеских Житий, будто Владимир-христианин совсем уж ничем не походил на прежнего Владимира-язычника. Такое вряд ли возможно. Как мы увидим, внутренняя и внешняя политика князя, его отношение к родной державе не претерпели значительных изменений. Ибо правил Владимир «не в худой и не в неведомой земле», по замечательному выражению митрополита Илариона, «но в земле Русской, что ведома во всех наслышанных о ней четырех концах земли»; он был не какой-то безродный, но «славный, будучи рожден от славных, благородный — от благородных», «внук старого Игоря и сын славного Святослава», и вовсе не собирался отказываться от исторического наследия своих предков. Его крещение стало в какой-то степени продолжением его прежней политики, направленной на упрочение его державы и укоренение его власти. В глазах подданных Владимир оставался полноправным князем, «великим каганом земли своей», обладавшим сверхъестественной силой, нисколько не уменьшившейся после его перехода под покровительство нового Бога.

Владимир пришел к Крещению не сразу, но вследствие долгого и трудного поиска своей веры, смысла и оправдания собственной жизни. И теперь, после принятия святого таинства, он ищет свой путь к Спасению. Христианство досталось ему, можно сказать, силой, в качестве своего рода военного трофея. И он спешит утвердить его в Русской земле как зримое свидетельство своей мощи, своего величия. И в то же время — не парадокс ли? — принимая нравственную, этическую сторону христианства, он готов разделить со своими подданными то, что имеет, поступиться материальными благами и даже частью собственной власти. Все его деяния — даже обычные, привычные для князя — наполняются теперь новым содержанием, приобретают новый смысл. Владимир пытается строить жизнь на основе евангельской заповеди — хотя, как мы увидим, ему далеко не всегда удается это.

Торжество христианства над язычеством проявляется прежде всего в возведении храма, поставлении креста, сменяющего прежние языческие кумиры. Храмоздательство стало важнейшим государственным делом Крестителя Руси.

Уже вскоре после свержения идолов и крещения киевлян он ставит на месте прежнего Перунова холма церковь во имя своего небесного покровителя святого Василия. По-видимому, это был небольшой деревянный храм. Подлинным же памятником Крещению Руси стала соборная церковь Пресвятой Богородицы, получившая впоследствии название Десятинной. Владимир начал возводить ее, по-видимому, в 991 году{372}.

Строили церковь греческие мастера, «каменосечцы» и «зиждители палат каменных», приглашенные Владимиром из Греческой земли, а украшали греческие же иконописцы. Но в возведении храма участвовали и русские строители, о чем неоспоримо свидетельствуют кирпичи с изображением княжеского знака самого Владимира, найденные археологами при исследовании развалин церкви. К тому времени киевляне уже имели некоторый опыт каменного строительства, правда, гражданского, а не церковного.

Мы уже знаем, что Владимир не случайно выбрал место для возведения храма. Митрополит Иларион имел все основания воскликнуть впоследствии, что церковь поставлена поистине на «православном основании». Ибо храм был заложен «на крови» мучеников-варягов, отца и сына, погибших в разгар языческой реакции в Киеве в 983 году. Церковь стояла у самой линии прежних городских укреплений. Прежде чем начать работы, строителям пришлось засыпать древний ров, еще недавно служивший для зашиты Киева от нападения неприятеля.

Храм строился несколько лет и был завершен лишь в 996 году{373}. Его освящение произошло 12 мая. (Эта дата известна из древних русских Прологов и месяцесловов.) Владимир устроил грандиозный праздник в этот день и раздал щедрую милостыню. Праздник 12 мая, установленный с этого времени в Русской церкви, символизировал своеобразную преемственность Руси и Византии: накануне, 11 мая, в христианском календаре отмечался день «бытия святого и богохранимого Константинограда», то есть основания Константинополя, столицы всего христианского мира.

Древнейшие русские памятники называют киевскую церковь церковью Пресвятой Богородицы, без уточнения, какому именно празднику она была посвящена. Однако судя по указаниям источников XVI века (Тверского летописца и отдельных списков Жития князя Владимира){374}, храм был посвящен Успению Божьей Матери. Этот праздник станет одним из главных в древней Руси, а Успенские церкви вознесутся впоследствии и в Киеве (главный храм Киево-Печерского монастыря), и в Ростове, и во Владимире-на-Клязьме, а затем и в Москве. Пресвятая Богородица, икона которой украшала Десятинную церковь, станет защитницей и покровительницей Киева и всей Русской земли.

Величественный, немногим уступавший размерами будущему киевскому Софийскому собору, новый храм должен был производить неизгладимое впечатление на вчерашних язычников-киевлян, поражать их воображение и воочию свидетельствовать о величии христианского Бога. В памяти русских людей «Святая Богородица Десятинная» осталась чем-то совершенно необычным, непревзойденным: церковью «о полутретьятцати версех», то есть о двадцати пяти главах (несомненное преувеличение), называет ее неизвестный автор «Списка городов русских дальних и ближних», составленного в конце XIV века и дошедшего до нас в составе Новгородской Первой летописи младшего извода[100].{375}

Пышностью и великолепием поражало и внутреннее убранство храма — мраморные резные капители, мозаичная и фресковая живопись, о которой мы можем сегодня судить лишь по случайно дошедшим до нас фрагментам. Позднейший летописец, по-видимому, не сильно преувеличивал, называя церковь «мраморяной». Мозаичный пол, инкрустированный разноцветным мрамором, образовывал великолепный ковер, внутрь которого был вписан круг, или омфалий, выложенный концентрическими кругами разноцветного мрамора. (Фрагменты мозаичного пола Десятинной церкви также сохранились до настоящего времени.) В центре самого орнамента находился круг из порфира (пурпурного мрамора). По-видимому, этот орнамент повторял отделку полов не только византийских церквей, но и дворца византийских императоров в Константинополе и имел символическое значение. Из византийского придворного устава известно, что на порфирный круг — омфалий — в центре «зала Юстиниана» Константинопольского дворца имел право вступать ногой лишь сам василевс ромеев. Можно предположить, что повторение омфалия с пурпуром в середине в главном придворном храме Владимира свидетельствовало о стремлении князя перенести на свою землю элементы византийского придворного этикета{376}.

Десятинная церковь стала подлинным средоточием Киева. Ее окружали каменные дворцы, в том числе дворец самого Владимира и, вероятно, княжеская «гридница» — место пиров князя и его дружины. Вблизи церкви образовалась целая площадь, ставшая центральной в «городе Владимира». Летописец называет ее «Бабиным Торжком». Здесь стояли античные изваяния (по-видимому, и давшие название площади) и бронзовая квадрига коней, вывезенные Владимиром из Корсуни.

В саму же церковь, как мы уже знаем, Владимир передал святыни, которые также привез из Корсуни, — иконы, церковные сосуды, кресты, а также мощи святых Климента и Фива. Последние, внесенные в церковь, вероятно, в 1007 году, были положены в специально построенном приделе во имя святого Климента Римского{377}. Князь поручил церковь священникам-корсунянам, и прежде всего Анастасу, ставшему одним из главных его доверенных лиц. Анастас, в частности, распоряжался десятиной от всего «имения» князя, которую Владимир дал церкви для обеспечения ее нужд.

Летопись и Проложное сказание об освящении Десятинной церкви приводят молитву, с которой Владимир обратился к Богу после освящения храма:

«Господи Боже! Призри с небес и посети виноград Свой и сохрани то, что насадила десница Твоя, — новых людей, коих сердца обратил Ты в разум познать Тебя, Бога истинного. И призри на церковь Свою, которую создал я, недостойный раб Твой, во имя Родившей Тебя Матери приснодевой Богородицы. И если кто помолится в церкви сей, то услышь молитву его и отпусти грехи его молитвы ради Пресвятой Богородицы»{378}.

Церковь стала усыпальницей для всей семьи князя Владимира. Около 1000 года он перенес сюда мощи своей бабки, святой княгини Ольги. Обретенные нетленными мощи торжественно, «с фимиамом и псалмопением», были положены в небольшой каменный гроб и внесены в храм{379}.[101] Мних Иаков в «Памяти и похвале князю Владимиру» рассказывал о чуде, которое могли лицезреть верующие киевляне:

«В гробе, в котором лежит блаженное и честное тело блаженной княгини Ольги… сделано оконце, и через него видно тело блаженной Ольги, лежащее в целости. И если кто с верой придет, отворится оконце, и можно видеть честное тело, лежащее в целости, и удивляться чуду такому: столько лет в гробе лежит тело, не разрушаясь… А другим, тем, кто без веры приходит к гробу, не отворяется оконце, и нельзя им увидеть то честное тело, но только один гроб. Так прославил Бог рабу свою Ольгу, княгиню Русскую…»{380}

Прежняя неприязнь, которую питал Владимир к своей бабке, ушла. Дело просвещения Руси, начатое Ольгой, совершил теперь он сам — таков был несомненный смысл торжественного действа. Вероятно, с того времени день памяти княгини Ольги, 11 июля, стал отмечаться, по крайней мере в самой Десятинной церкви.

В 1011 году в церкви была похоронена и супруга князя Владимира, «царица» Анна. Она также многое сделала для просвещения Русской земли. По свидетельству сирийского историка Яхъи Антиохийского, Анна построила «многие церкви» на своей новой родине. Имя княгини Анны сохранено и в тексте Церковного устава князя Владимира. Пройдет четыре года, и рядом с Анной найдет последнее пристанище сам князь Владимир. (Тверской летописец сообщает о захоронении в Десятинной церкви в 1007 году еще и умерших ранее в Полоцке сына Владимира Изяслава и внука Всеслава; но это, вероятно, недоразумение позднейшего книжника{381}.)

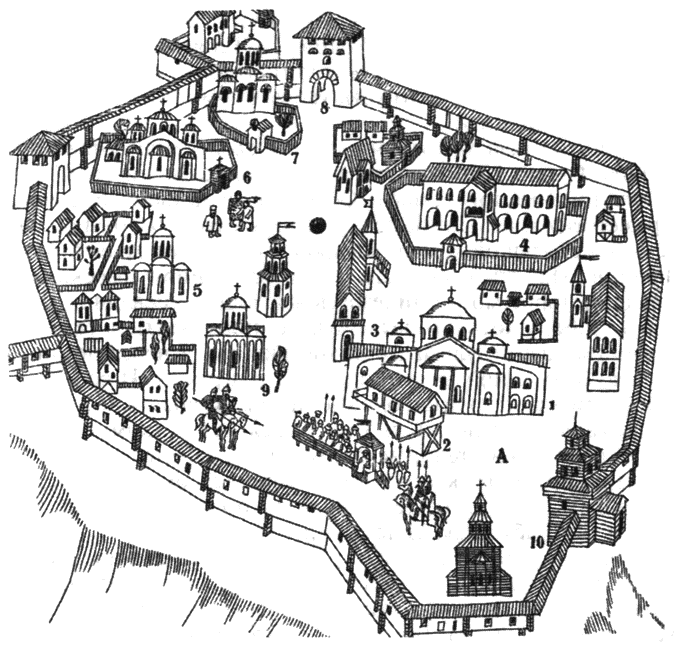

«Город Владимира». Фрагмент карты Киева X–XI вв. Реконструкция О.Д. Зорина, О.И. Кутового, В.А. Розенберга, С.Г. Сазонова, выполнена под руководством П.П. Толочко.

Цифрами обозначены: 1 — Десятинная церковь; 2 — каменный (Ольгин?) дворец; 8 — Софийские ворота «города Владимира»; 10 — Подольские ворота.

Судьба же самой Десятинной церкви оказалась трагически связана с судьбой Киева. Церковь просуществует два с половиной столетия. 6 декабря 1240 года, во время штурма Киева ордами монголо-татар, своды церкви обрушатся — то ли под тяжестью жителей, укрывшихся на них со всем своим скарбом, то ли под ударами стенобитных орудий. В течение последующих веков церковь будет представлять собой печальные, но в то же время величественные руины[102].

В августе 996 года Владимир поставил еще одну церковь — во имя Преображения Господня в Василеве, в память о своем спасении от печенегов. Этот деревянный храм, по-видимому, был обыденным, то есть поставлен всего за один день: по свидетельству летописи, спасшись от печенегов в день Преображения 6 августа, Владимир сразу же поставляет церковь и празднует в Василеве восемь дней, щедро одаривая и угощая народ, но уже 15 августа, на Успение Божией Матери, возвращается в Киев{382}. Возможно, позднее деревянную церковь сменила каменная. Во всяком случае, так полагал автор Никоновской летописи: по его словам, «Владимир поставил каменную церковь и украсил ее иконами и всякой утварью».

Известны и другие церкви, поставленные самим Крестителем Руси, — прежде всего в Киеве и других княжеских городах, а также в его загородных резиденциях. Такова, наверное, церковь Святого Василия в Вышгороде, возле которой впоследствии найдут пристанище убитые в кровопролитной смуте сыновья Владимира святые Борис и Глеб. Никоновская летопись называет еще церковь Преображения в Белгороде (996 год), а также каменные церкви Апостолов Петра и Павла в Киеве и Воздвижения Честного Креста в Переяславле (обе 1008 год){383}. Скорее всего именно Владимиром была поставлена церковь Святых Апостолов в Берестовом, известная тем, что в ней служил в 40-е годы XI века будущий киевский митрополит Иларион. Наконец, есть основания полагать, что Владимир поставил в Киеве и первую деревянную церковь Святой Софии: о ее гибели во время пожара 1017 года сообщает Титмар Мерзебургский.

(Легенда приписывает Владимиру личное участие в создании еще нескольких церквей — в Ростове, Владимирена-Клязьме и других городах. О степени достоверности таких преданий мы говорили в предыдущей главе книги.)

Однако число церквей, поставленных в годы княжения Владимира, было несравненно большим. Младший современник Владимира епископ Титмар Мерзебургский писал в своей «Хронике» о том, что только в одном Киеве к 1018 году насчитывалось более четырехсот (!) церквей{384}. И у нас нет оснований не доверять немецкому хронисту. Очевидно, что в это число вошли не только приходские, но и домашние церкви киевлян. А таковых становилось все больше: соратники и сотрудники Владимира, подражая князю, сооружали небольшие церковки на своих «дворах» и обеспечивали их всем необходимым. Но среди более чем четырехсот киевских церквей были, конечно, и приходские, и соборные — как, например, Десятинная церковь и, может быть, Софийская.

При Владимире появились и первые русские монастыри — вероятно, княжеские, находившиеся также на его полном обеспечении.

Церковь для верующего — вместилище Бога, незримо пребывающего в ней, «другое небо», явившееся на земле. Так смотрели на нее вчерашние язычники, какими были и сам Владимир, и подавляющее большинство его подданных. Именно в церкви перед ними представали лики Господа и Его святых (наиболее очевидная и воспринимаемая замена прежних языческих кумиров); именно в церкви они могли обратиться к Богу за помощью и поддержкой. Церковь напоминала о временной суетности человеческой жизни и о вечности, ожидавшей за нею, о посмертном воздаянии за грех и добродетель (чего совершенно не знало язычество). По способам воздействия на души людей христианская церковь, несомненно, опережала прежние языческие культы.

Однако долго еще в нашей истории церкви стояли по преимуществу пустыми. «Если плясуны, или гудцы, или иной кто из игрецов позовет на игрище или на какое сборище идольское, то все устремляются туда, радуясь… Когда же приглашают нас в церковь, то мы позевываем, и почесываемся, и потягиваемся, и так говорим: “Дождь”, или: “Холодно”, или по-другому как леностно… В церкви и крыша, и ветра нет — и не хотят придти на проповедь, ленятся», — сетовал некий русский книжник XII или XIII века. «А церкви пусты стоят; когда приходит время молитвы, мало молящихся оказывается в церкви», — восклицал другой ревнитель правой веры, автор Поучения «о казнях Божиих», включенного в «Повесть временных лет» под 1068 годом{385}.

Постепенно, далеко не сразу, заполнялись церкви в Киеве и других городах и весях Руси — сначала представителями высших слоев русского общества, князьями да боярами, и лишь затем «простой чадью».

Но Владимир строил храм в том числе (и, может быть, прежде всего) для себя. Он, несомненно, любил бывать здесь. Церковь становилась местом его раздумий, непрекращающейся беседы с Богом. Мы помним, какое впечатление некогда оказала на него картина Страшного суда, увиденная впервые на полотнище греческого философа. Теперь князь мог наблюдать ее в церкви. Владимир, по-видимому, так и не обучился чтению. (Ему это было и не нужно, поскольку рядом всегда находился священник с Божественными книгами наготове.) Он воспринимал Слово Божие на слух и прежде всего в храме. И не просто воспринимал, но многое буквально принимал к исполнению.

Трудно сказать, решился ли князь полностью отказаться от своего многочисленного гарема. Согласно позднему преданию, он предоставил своим женам самим избрать себе в мужья княжеских «вельмож», не обремененных еще узами брака. Тверской летописец приводит красивую легенду о Рогнеде, так будто бы ответившей на предложение Владимира: «Я, быв царицею, не хочу рабой быть земному царю или князю, но уневеститься хочу Христу и восприму ангельский образ». Бывший возле матери Ярослав при этих словах внезапно исцелился от своего недуга (хромоты) и встал на ноги, чего ранее сделать не мог. (Ярослав действительно страдал с детства болезнью ног.) Так Рогнеда стала монахиней (но по своей ли воле, или по воле супруга, неизвестно) и получила в иночестве новое имя — Анастасия{386}. Отголоски того же предания были записаны учеными в XIX веке в Белоруссии: Рогнеда будто бы жила в городе Изяславле, построенном Владимиром для нее и для ее сына Изяслава, и приняла пострижение здесь же, в основанном ею монастыре. Этот Изяславский монастырь и стал центром распространения христианства в Полоцком крае. (Заметим, что вблизи монастыря в XIX веке находилось озеро, известное среди местных жителей под именем «Рогнедь», то есть Рогнединого{387}.)

Но с другой стороны, известно, что наложницы князя имелись и в тех его резиденциях, в которых он любил бывать уже после принятия крещения. Так, триста наложниц содержались в Белгороде — а ведь этот город, по летописи, был заложен князем только в 991 году.

Как бы там ни было, единственной законной его супругой стала теперь византийская царевна Анна. О том, как в действительности относился к ней Владимир, нам, разумеется, ничего не известно. За двадцать два года совместной жизни Анна, кажется, не принесла ему ни одного сына, но лишь дочерей — Марию, ставшую впоследствии супругой польского князя Казимира, и, предположительно, Феофану, в будущем жену новгородского посадника Остромира. Но Владимир имел уже двенадцать сыновей, что было вполне достаточно для него, и, надо полагать, не требовал от супруги большего, чем та могла ему дать. По крайней мере, он считался с ее мнением и, вероятно, не только этикета ради поставил ее имя в подтвердительную грамоту о церковных судах, легшую в основу позднейшего Устава князя Владимира. («Се яз, князь Володимир, сгадал есми с своею княгинею Анною и с своими детми…» — так, кажется, начинался ее текст{388}.)

Анна была и связующим звеном между его державой и Византийской империей, залогом мира двух государств. Ее царственное происхождение в глазах современников делало царем и его самого. Будучи зятем правящих в Константинополе императоров, Владимир претендовал на одно из самых высоких мест среди христианских государей Европы.

Вероятно, вскоре после женитьбы на Анне Владимир начинает чеканить в Киеве свои монеты — «златники» и «сребреники». Они были нужны не для участия в денежном обращении, но как своего рода памятник, прославляющий и возвеличивающий князя-христианина. Известно несколько типов таких монет; большинство появилось уже позднее, вероятно, в связи с новым браком Владимира, то есть в последние годы его жизни.

Замечательно, что Владимир изображен на монетах во всем подобным императорам — в императорском облачении (длинной рубахе, украшенной узорчатой полосой или бахромой до подола, длинном плаще, также украшенном орнаментом по краю и скрепленном у правого плеча фибулой-застежкой), в шапке с подвесками, увенчанной крестом. В руках он держит крест и восседает на престоле. Вокруг головы князя изображен нимб — символ царского величия. (На византийских монетах он являлся обязательной принадлежностью императора{389}.) Наверное, не обязательно думать, что Владимир получил официальный титул «цесаря» (царя), признанный Византией. Летопись, официальные русские источники именуют его «князем», митрополит Иларион — «каганом». Но как зять василевсов Владимир был вправе претендовать и на цесарский титул[103]. Не случайно, наверное, арабские историки Яхъя Антиохийский, Абу-Шоджа и Ибн ал-Асир именуют его «царем» — так же, как византийского императора. Не случайно и появление императорских регалий, прежде всего нимба, на его монетах. (Замечу, что нимб появляется лишь на позднейших типах «сребреников» Владимира, которые исследователи датируют последними годами его княжения{390}. Вероятно, именно в это время усиливаются амбиции Владимира и его притязания на равенство с императорами Византии.) Не случайно, наконец, и то, что «царем» — правда, тоже неофициально — называли сына Владимира Ярослава (так он именован в надписи-граффити киевского Софийского собора, сообщающей о его смерти).

После кончины Анны, случившейся в 1011 году, Владимир женился еще раз, что вовсе не удивительно, а даже почти обязательно для князя. Русские источники, однако, ни словом не обмолвились об этом важном событии в его жизни, и мы узнаем о нем лишь из обмолвки Титмара Мерзебургского, который, описывая войну между Болеславом Польским и князем Ярославом Владимировичем, упомянул о «мачехе» последнего, попавшей в плен к польскому князю{391}. Кем была эта недолгая супруга князя Владимира и родила ли она детей князю, неизвестно[104].

Удивительно другое. В последние десятилетия жизни, в соответствии с новыми для себя нормами христианской морали, Владимир обуздывает свои «низменные» чувственные стремления, в прямом смысле слова укрощает свою плоть. Титмар Мерзебургский, в целом весьма неблагожелательно настроенный по отношению к киевскому князю и много наслышанный о его «жестоком» распутстве, сообщает следующее:

«Упомянутый король (то есть Владимир. — А. К.) носил венерин набедренник (lumbare venerium), усугублявший его врожденную склонность к блуду»{392}.

Столь интимную подробность немецкий хронист скорее всего узнал от самих русских, оказавшихся на Западе во время бурных событий русской междоусобной войны 1015–1018 годов. Но повязка на чреслах, по-видимому, должна была не возбуждать, а, напротив, усмирять Владимира, подобно веригам современных ему монахов-аскетов. Показательно, что и сам Титмар связывает ношение Владимиром повязки с буквальным исполнением евангельской заповеди: «Да будут чресла ваши препоясаны, и светильники горящи» (Лк. 12: 35), только неправильно понятой князем. «Спаситель наш Христос, заповедав нам препоясывать чресла, обильный источник губительных излишеств, разумел воздержание, а не какой-либо соблазн», — укоризненно замечает он.

Стремление к буквальному исполнению евангельских заповедей становится отличительной чертой Владимира-христианина. Наиболее ярко это проявляется в его милосердии и нищелюбии.

«Услыхав от своих проповедников о горящем светильнике, — продолжает рассказ Титмар Мерзебургский, — названный король смыл пятно содеянного греха, усердно творя щедрые милостыни. Ибо написано: подавайте милостыню, тогда все будет у вас чисто» (Лк. 11: 41).

Слова Титмара удивительно близки к тому, что рассказывают о Владимире русские авторы.

«Любил князь Владимир словеса книжные, — читаем мы в «Повести временных лет», — и услышал однажды евангельское чтение: “Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут” (Мф. 5: 7); и еще: “Продавайте имения ваши и давайте нищим” (Лк. 12: 33); и еще: “Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль истребляет и воры подкапывают, но собирайте себе сокровища на небе, где моль не истребляет их и воры не крадут” (Мф. 6: 19). И услышал слова Давида, сказавшего: “Блажен муж, который милует и взаймы дает” (ср.: Пс. 111: 15); и слова Соломона: “Дающий нищему дает взаймы Богу” (ср.: Притч. 19: 17). И услышав все это, повелел всякому нищему и убогому приходить на двор княжеский и брать все, что необходимо: питье, и еду, и из казны деньгами. Устроив же это, так сказал: “Немощные и больные не могут добраться до двора моего”. И повелел снарядить телеги и, положив на них хлебы, мясо, рыбы, овощи различные, мед в бочках, а в других квас, развозить по городу, спрашивая: “Где больной или нищий, не могущий ходить?” И тем раздавать все, что им нужно»{393}.

«Не могу сказать о всей его милости, — вторит летописцу Иаков мних. — Не только в дому своем милостыню творил, но и по всему городу, и не в Киеве одном, но по всей земле Русской — и в городах, и в селах — везде милостыню творил: нагих одевая, алчущих насыщая, жаждущих напояя, странников одаривая милостью, церковников почитая, и любя, и милуя, подавая требуемое, нищих, и сирот, и вдовиц, и слепых, и хромых, и больных — всех милуя, и одевая, и насыщая, и напояя. И так пребывал князь Владимир в добрых делах…»{394}

Это был не только личный подвиг князя Владимира, искавшего собственного спасения в будущей жизни, но распространение христианской добродетели на всю Русь, подвластную ему как князю. Он не просто подавал щедрую милостыню, но пытался дать каждому «потребное», то есть все, в чем тот нуждался, буквально исполняя тем самым евангельскую заповедь братства и общности имущества. Как обращенные к нему лично воспринимает он слова пророка Даниила, произнесенные некогда для Навуходоносора, царя Вавилонского: «Да будет благоугоден тебе совет мой: искупи грехи твои правдою и беззакония твои милосердием к бедным» (Дан. 4: 24)[105]. «Слыша это, — восклицает Иларион, патетически обращаясь к самому Владимиру, — не довольствовался ты только слышанием, но на деле исполнил сказанное, просящим подавая, нагих одевая, жаждущих и алчущих насыщая, болящих утешением всяческим утешая, должников искупая, рабам даруя свободу. И щедроты и милости твои и поныне поминаются в народе, но тем более — пред Богом и ангелом Его»{395}.

И не таким ли путем утверждались христианские нормы жизни, христианские ценности, христианская мораль в русском обществе? Нищелюбия, милости и милостыни будут ожидать от каждого властителя, правящего Русью. И эти добродетели станут обязательными для большинства русских князей и царей. Но, пожалуй, никогда более благотворительность, филантропия не достигнут у нас таких всеобъемлющих, поистине евангельских масштабов, как в первые десятилетия после Крещения.

Даже в области права Владимир пытается установить евангельские нормы всепрощения. Летописец так рассказывает об этом:

«Жил Владимир в страхе Божьем. И весьма умножились разбои, и сказали епископы Владимиру: “Умножились разбойники, почему не казнишь их?” Он же отвечал: “Боюсь греха”. Они же сказали: “Ты поставлен от Бога на казнь злым, а добрым на милость. Подобает тебе казнить разбойников, но с испытанием…”»

Мы еще будем говорить о той попытке радикальной судебной реформы, которую предпринял Владимир. Ее смысл не вполне ясен и по-разному понимается учеными. Но внутренние, духовные сомнения Владимира угадываются вполне определенно. «Боюсь греха», — говорит он епископам, очевидно, буквально понимая евангельские заповеди «не убий» и «возлюбите врагов ваших». «Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю» (Мф. 5: 5). Но власть и кротость несовместны. Наверное, Владимир пережил в душе настоящую драму: евангельская заповедь всепрощения оказалась в прямом противоречии с заповедью государственного, княжеского правосудия. И государственный интерес, как и следовало ожидать, пересилил. «Поставлен ты от Бога на казнь злым, а добрым на милость», — увещевают Владимира епископы-греки, всегда готовые к истолкованию Слова Божия. Внутренний конфликт в душе Владимира, кажется, разрешен; но он не исчезнет до конца и будет накладывать отпечаток на все последующее княжение Владимира{396}.

Такое буквальное понимание евангельской заповеди, по-видимому, характерно для человека, только что обратившегося к христианству. Оно отражает не столько глубину, сколько новизну восприятия христианского учения. Владимир принимает новую для себя систему ценностей, полностью меняющую его представления о мире, новые христианские нормы поведения. Но новое естественным образом накладывается на старое, привычное для него, в какой-то степени приспосабливается к нему.

Так, широкая благотворительность Владимира, обильная милостыня, стремление накормить и напоить каждого отнюдь не явились чем-то совершенно необычным для древней Руси. Евангельские заповеди милосердия и единения верующих наложились на прежние представления славян о единении князя с подвластной ему землей, о щедрости как одной из необходимых добродетелей князя и изобилии как проявлении дарованной ему свыше сверхъестественной силы. В языческие времена это проявлялось и в совместной трапезе с обязательным, ритуальным участием князя, и в особом покровительстве князя собственной дружине, и в праве миловать «изгоев», то есть людей, оказавшихся вне общества, вне какой-либо социальной защиты.

Совместные трапезы князя с дружиной и с «землею» («старцами») сохраняются и после Крещения Руси и даже приобретают в это время еще больший размах. Но они также наполняются совершенно новым содержанием — уже как празднования новых для Руси христианских праздников. Вот как описывает летописец праздник, устроенный князем Владимиром в Василеве и Киеве в августе 996 года, после счастливого для него избавления от печенегов и построения Василевской церкви:

«Избегнув опасности, Владимир поставил церковь и устроил великий праздник, наварив меду триста провар. И созвал бояр своих, и посадников, и старейшин из всех городов, и людей многих, и раздал убогим триста гривен. И праздновал князь восемь дней, и возвратился в Киев на Успение Святой Богородицы[106], и здесь снова устроил праздник великий, созвав бесчисленное множество народа. Видя же, что люди его христиане, радовался Владимир душою и телом. И творил так по вся лета…»{397}

Пышные празднования самому Спасу (Преображение Господне 6 августа) и Божьей Матери (Успение 15 августа) становятся с этого времени ежегодными и едва ли не главными в христианском календаре древней Руси. (По крайней мере, именно их выделяет летописец.) Но Владимиру этого мало.

«И еще нечто большее делал он для людей своих, — продолжает рассказ о Владимире-христианине летописец. — Каждое воскресенье на дворе своем, в гриднице, установил устраивать пир, чтобы приходить туда боярам, и гридям (дружинникам. — А. К.), и сотским, и десятским, и нарочитым мужам — при князе и без князя».

Угощение на этих пирах было исключительно богатым, как и в прежние языческие времена. Но Владимир, как видим, уже не всегда сам участвует в пиршестве, заботясь более о насыщении дружины.

Пиры для Владимира по-прежнему остаются в первую очередь делом государственным. На них князь все так же чествует дружину и «думает» с нею о «строе земляном, и о ратях, и о уставе земляном», то есть об управлении подвластной ему землей, о войнах и о законах. «Старцы градские» по-прежнему участвуют в княжеских празднествах, решая на них важные вопросы государственной жизни и вместе с тем принимая на себя ответственность за все, что сделает князь.

Особую заботу князь проявляет о Церкви, возникшей на Руси после Крещения. Епископы и священники придворных княжеских церквей становятся еще одними его советчиками, «думцами». Правда, летописец не упоминает их среди участников княжеских пиров: разгул всеобщего веселья, по-видимому, казался непристойным лицам духовного звания[107].

Место священника в храме, но также и в палате Владимира, куда иереи и иерархи — на этот раз вместе с ближайшими дружинниками и «старцами» — приходят подать князю совет не только о духовных, но и о вполне мирских делах. О «сънемах» (советах) Владимира с «новыми отцами нашими епископами» вспоминал позднее митрополит Иларион{398}: на этих встречах князь советовался о том, как «уставить закон народу, новопознавшему Господа».

Следы некоторых установлений Владимира отыскиваются в памятниках древнерусской письменности.

Так, князь Владимир изыскивает возможность включить Церковь в уже сложившуюся структуру государственной власти, обеспечить ее материально. В 995 или 996 году, после освящения киевской церкви Пресвятой Богородицы, князь вручает ей «десятину» от всего своего имущества.

«Се даю церкви сей Святой Богородице от имения моего и от град моих десятую часть» — такие слова, по летописи, произносит он в самом храме. «И установив так, написал клятву в церкви сей, сказав: “Если же кто осудит это, то будет проклят”. И дал десятину Анастасу Корсунянину, и сотворил праздник великий в тот день»{399}.

Судя по дошедшему до нас более раннему тексту летописной статьи 996 года, отразившемуся в Проложном сказании об освящении Десятинной церкви и в «Слове о том, како крестися Владимир, возмя Корсунь», «проклятие» Владимира появилось позже, уже при обработке летописи, вероятно, в 70–80-е годы XI века. Но само «установление» Владимира едва ли не передано буквально. Позднее такая же десятина была установлена и для соборных церквей других русских городов, прежде всего для епископских кафедр.

О том, что представляла собой церковная десятина, мы узнаем из более поздних источников XI–XIII веков. Князь отчислял в пользу Церкви десятину «от всего, что входит в княжеский двор», — «от всех скот своих и от жита на вся лета», «и от лова княжа», «от злата и серебра и от кун» (денег), а также десятую часть получаемых им государственных доходов — десятину «от даней», и «от всякого княжа суда десятую векшу»[108], и «с торга десятую неделю» (то есть торговую пошлину, которую каждый десятый торг должен был собирать епископский или митрополичий «пристав»), «а из домов, на всякое лето, десятое от всякого стада и от всякого жита»{400}.

Для иерархов-греков такая форма обеспечения их существования должна была казаться по меньшей мере необычной.

Дело в том, что ни Восточная, ни Западная церкви десятины не знали[109]. Устанавливая ее, Владимир, вероятно, руководствовался библейской заповедью, отраженной еще в Моисеевом законе и подтвержденной Евангелием: «И всякая десятина на земле из семян земли и из плодов дерева принадлежит Господу… И всякую десятину из мелкого и крупного скота… должно посвящать Господу» (Лев. 27: 30–33). Мних Иаков, рассказав об учреждении десятины, объяснил ее исполнением и евангельской заповеди: «Где сокровище ваше, там будет и сердце ваше» (Мф. 6: 21). «Блаженный князь Владимир сокровище свое на небесах имеет, сокрытое в милостыне и добрых своих делах, — там и сердце его в Царстве небесном», — восклицал агиограф.

Но не Владимир явился изобретателем этого церковного института. Десятина была хорошо известна в других славянских странах — прежде всего в Чехии и Польше, принявших христианство раньше Руси, — и притом известна именно в первые века их христианской истории. Тамошние правители также передавали Церкви десятую долю государственных доходов — даней, судебных штрафов, торговых сборов и т. п. Современные историки склонны считать, что славянская десятина имеет еще дохристианские корни и первоначально являлась способом обеспечения древних языческих культов{401}. Так, по свидетельству немецких хронистов (Гельмольда, Саксона Грамматика), десятую часть добычи еще в XII веке получали языческие святилища балтийских славян — бога Свентовита в Арконе и Триглава в Щецине. Возможно, такой же способ обеспечения волхвов и обслуживаемых ими капищ существовал и в древней Руси и был знаком князю Владимиру. Впрочем, учитывая роль славян-христиан в распространении христианства в русских землях, можно предположить, что церковная десятина была занесена к нам непосредственно из Чехии или Польши. Так или иначе, но Владимир чрезвычайно удачно использовал готовый славянский опыт (языческий или, может быть, уже христианский), облек его в приличествующую библейским заповедям форму и создал государственную систему, прижившуюся на Руси и надолго определившую положение Церкви в государстве. Служители Церкви, предстательствующие в своих молитвах за князя и за всю Русскую землю перед Богом, получили и свою долю государственного дохода наравне с другими структурами государственной власти (дружиной и княжеской администрацией).

До нас дошел так называемый «Устав князя Владимира о церковных судах и о десятинах», сохранившийся в огромном количестве списков (более двухсот) и во множестве редакций и переработок. Этот Устав составлен много позже Владимира, не ранее XII или даже XIII века, однако в его основе, по-видимому, лежит некая грамота, содержащая перечень «церковных судов», возможно, относящаяся ко времени княжения Владимира[110]. (Во всяком случае, в середине XI века, при князе Ярославе Владимировиче, в Киеве был составлен значительно более развернутый перечень преступлений, находившихся в ведении церковного суда; позднее из него разовьется Церковный устав князя Ярослава Мудрого.) Устав Владимира или, точнее, те установления, которые легли в его основу, представляли собой совершенно новое явление для древней Руси. Русь Владимировой поры знала княжеский суд. Он брал на себя прежде всего решение тех спорных вопросов, которые выходили за рамки обычных споров и конфликтов, разрешавшихся внутри общества на основе «обычного» права без какого-либо вмешательства князя. Теперь же, наряду с княжеским, возникал и церковный суд. В его ведении прежде всего оказывалась частная жизнь семьи — то есть та сфера, которой ранее вовсе не касалась публичная (княжеская) власть. К ведению церковного суда были отнесены такие нарушения христианских норм, как «умыкание» невесты (прежний, языческий способ заключения брака), двоеженство, заключение брака между лицами, находящимися в близких степенях родства, разводы («роспусты»), изнасилование («пошибание»), имущественные споры между супругами (очевидно, возникавшие при разводе), побои и драки в семье («иже отца и матерь бьють, или сын и дочи бьется»), а также «ведовство», «еретичество» и некоторые другие дела. «Сих судов не подобно судити князю, ни боярам, ни судиям его»{402}.

Перечень дел, находившихся в ведении Церкви, со временем пополнялся, но исключительно за счет тех областей права, в которые ранее княжеская власть не вмешивалась. Церковный устав и «Русская Правда» (свод княжеских законов и установлений) в XI–XIII веках будут дополнять друг друга, но не пересекаться между собой. Так Церковь заняла свое место и в правовой системе общества как одно из звеньев государственной власти и государственного порядка.

Конечно, возможности церковного суда во времена Владимира, да и позже, были ограничены. Христианский брак, например, еще и через сто лет после Крещения Руси совершенно не утвердился в русском обществе. «Одни бояре и князья в церкви венчаются; простые же люди жен своих, словно наложниц, поймают с плясаньем, и гуденьем, и плесканьем», — сетовал в 80-е годы XI века киевский митрополит Иоанн II; он же указывал, как именно следует поступать с таковыми «простецами» и «невежами», избегавшими христианского обряда: «Если же помимо Божественной церкви и без благословения свадьба происходит, то наречется это таинопоимание. Тому, кто таким образом сочетается, давать епитимью как блуднику»{403}. Но понятно, что искреннее исполнение накладываемой священником епитимьи возможно было лишь со стороны человека, действительно осознавшего свое прегрешение. Наверное, поэтому Устав о церковных судах князя Ярослава (XI–XII века) в большинстве статей предусматривает за правонарушения, подведомственные церковному суду, денежные штрафы и гораздо реже — епитимьи; в особых случаях (когда задевались честь и достоинство бояр или «добрых людей») вмешивалась и княжеская власть: «а князь казнит», — так заканчиваются некоторые статьи Устава{404}.

О митрополичьем суде во времена Владимира рассказывает позднейшая Никоновская летопись в летописной статье под условным 1004 годом[111]: «В том году митрополит Леонт посадил в темницу инока Андреяна скопца. Ибо укорял тот церковные законы, и епископов, и пресвитеров, и иноков. И понемногу исправился, и пришел к покаянию и к познанию истины, так что многие удивлялись кротости его, и смирению, и умилению»{405}.

Однако достоверность этого рассказа вызывает большие сомнения. И касается это не только имени митрополита Леона (Леонта), но и всего его содержания. Очевидно, в «деле Андреяна скопца» отразилась борьба с еретическими или нестяжательскими течениями в Русской церкви уже в XVI веке, когда составлялся сам Никоновский свод. Пафос рассказа — в осуждении и раскаянии еретика, ставящего под сомнение «церковные законы» и церковную иерархию, что вряд ли было актуально для времени Владимира. (Откуда извлек составитель летописи имя «Андреяна скопца», остается неизвестным.)

Со временем юрисдикция Церкви стала распространяться и на отдельные категории населения, подсудные церковному суду уже по всем вопросам. «Митрополичьи люди церковные: игумен и игуменья, поп, попадья, попович, чернец, черница, дьякон, жена дьяконова, проскурница, пономарь, вдовица, калика, сторонник (странник. — А. К.), задушный человек, прикладник, хромец, слепец, дьяк и все причетники церковные. Если кто из них провинится, судить тех митрополиту и епископам без мирян» — так звучала эта статья в одной из ранних редакций Устава Владимира, относящейся к XII или XIII веку{406}. Но практика выделения «церковных людей», несомненно, появилась раньше. Церковь брала под свое покровительство не только «людей церковных» в полном смысле этого слова (клирошан и членов их семей, а также иноков и инокинь), но и людей обездоленных, не имеющих средств к существованию, — либо недужных («хромец», «слепец»), либо оказавшихся по той или иной причине вне своего «мира»: таковы «вдовица», «калика» (паломник), «сторонник», а также «задушные люди» — бывшие в рабстве, но отпущенные на волю по завещанию их умершего владельца «на помин души».

Впоследствии при церквах и монастырях появятся «больницы», «гостинницы», «странноприимицы» — то есть разного рода благотворительные заведения, прообраз будущих богаделен. Княжеская власть не вмешивалась в их деятельность. Но вручая десятину Церкви, князь тем самым давал ей возможность поддержать наиболее нуждавшиеся слои населения и таким образом выполнить еще одну важнейшую функцию в государстве.

Однако было бы большим упрощением говорить об эпохе Владимира как о времени социальной безмятежности и всеобщего умиротворения в обществе. Скорее наоборот. Это действительно было время консолидации русского общества, его государственного обустройства, но вместе с тем и время ломки старого, привычного, основанного на кровнородственных и племенных отношениях порядка. Княжеская власть, а затем и Церковь все в большей степени вмешивались во внутреннюю жизнь славянского мира; появляющийся государственный аппарат нуждался во все больших средствах для своего функционирования; грандиозные замыслы князя требовали все больших материальных затрат и, главное, «воев» — а и то, и другое могла дать только община. В эти годы увеличивается число княжеских городов, возникавших в качестве оплотов княжеской власти и княжеского влияния и противостоявших старым племенным центрам. Князь заселял их людьми, «выведенными» с прежних мест обитания. Так, крепости по Десне, Остру, Трубежу, Суде и Стугне, поставленные Владимиром для защиты от печенегов, заселялись «лучшими людьми» из новгородских словен, кривичей, вятичей и чуди. Политика Владимира, несомненно, отвечала государственным интересам Руси, но задевала судьбы отдельных людей, отдельных семейств и общин. Не случайно в источниках, повествующих о времени Владимира, все чаще мелькают «нищие и убогие», «алчущие и жаждущие», «должники» и «работные» (рабы, или, как будут их называть на Руси, «холопы») — причем уже не только из пленных чужеземцев, но и из своих, местных.

Милосердие и нищелюбие Владимира в значительной степени явились следствием именно этого обострения социальных отношений, попыткой княжеской власти смягчить болезненную для общества ломку прежнего общественного строя.

Как это часто бывает, социальные коллизии сопровождались разного рода бедствиями для народа. Главным из них, несомненно, стали нашествия печенегов, потрясшие Русь в конце X — начале XI века По-видимому, в эти годы к ним прибавились и природные катаклизмы. Отрывочные сведения о необычных явлениях природы попали на страницы поздней Никоновской летописи, а также других летописных сводов, в том числе отразившихся в «Истории» В.Н. Татищева.

После благоприятного 990 года («в том же году умножение всяческих плодов было и тишина велия отовсюду») наступил 991 год, в который случилось наводнение, принесшее «много зла». В 994 году «была сухмень великая» и «жары вельми тяжкие», от которых «погибли жита в полях на многих местах». Под 1000 годом летописец отмечает «поводь велик)», а два года спустя — «дожди мнози». Год 1003-й, казалось, позволил земледельцу наконец вздохнуть с облегчением, поскольку отмечен был «умножением плодов всяких». Но уже в 1005 году Европу поразили голод и мор, вероятно, затронувшие и Русь. Год 1008-й отмечен небывалым нашествием саранчи{407}.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

Глава третья КИЕВ

Глава третья КИЕВ Когда Ахматова писала и говорила, что с Киевом ее связывает совсем недолгий период жизни и что проведенное там время не имело существенного значения для формирования ее личности и поэзии, в этом содержалась лишь доля истины. Упрямо предвзятое отношение

Глава XI Россия, Киев, 1909 г.

Глава XI Россия, Киев, 1909 г. Долгим взглядом твоим истомленная, И сама научилась томить. Из ребра твоего сотворенная, Как могу я тебя не любить? А. Ахматова Поэтический вечер был в самом разгаре. В просторном зале Купеческого собрания было шумно даже в те моменты, когда

Глава вторая Саратов – Киев – Саратов – Киев

Глава вторая Саратов – Киев – Саратов – Киев Лето 1908 года. Каникулы. Таня впервые ехала в другой город одна, и ей хотелось выглядеть в глазах окружающих взрослой девушкой, для которой это путешествие обычно и нисколько не страшит ее. Она вспомнила рассказ одного из

ГЛАВА ШЕСТАЯ КИЕВ

ГЛАВА ШЕСТАЯ КИЕВ Он вошел к Праховым с веселым Пушкиным на устах:– То ль дело Киев! Что за край!Валятся сами в рот галушки.Вином – хоть пару поддавай…– А молодицы, молодушки! – подхватила Эмилия Львовна, закатывая глаза. – Ей-ей, не жаль отдать души за взгляд красотки

Глава шестая. Киев

Глава шестая. Киев 1. 1952-53 гг. Киев. Доктор наук. Жизнь ускорилась: замелькали киевские годы...Первый год. Дали квартиру в доме при институте: комната 15 метров, проходная кухонька 2 метра. Плохо и тесно. Возвращение к Москве 1946-го.Ещё хуже помещения для больных: 20 кроватей в

Глава 1 Киев, 1873 год

Глава 1 Киев, 1873 год Уже в 1873 г. в Киеве возникла коммуна «интеллигентной молодежи». В нее входили студенты и девушки – учащиеся акушерских курсов. В то время в Киеве не было других женских курсов.Сначала у нас были две большие комнаты и кухня в светлом, сухом полуподвале. В

Я христианин

Я христианин Прошел год службы в Армии. Солдат из нашего полка, в том числе и меня, отправили в срочную командировку в Москву на строительство аэропорта Шереметьево. В своем полку я был писарем и здесь снова попал в писари. На строительные работы не ходил, хватало дел и в

Великая мать Ахматова и сокращенный христианин

Великая мать Ахматова и сокращенный христианин Кот – это такой сокращенный лев. Как мы – сокращенные христиане. Иосиф Бродский Иосиф мяукал за столом и в школьном хоре, он признавался, что если кем-нибудь и хочет стать в будущей жизни, так только усатым и хвостатым.

Христианин

Христианин Дела христианского благочестия, совершенные князем Пожарским, очень хорошо известны.Есть среди них действия, обычные для наших аристократов XVI–XVII веков. Многие знатные люди являлись крепко верующими сынами Церкви…Но есть и такое, на что оказался способен

Христианин идет вперед (Письмо к Щ…..ву)

Христианин идет вперед (Письмо к Щ…..ву) Друг мой! считай себя не иначе, как школьником и учеником. He думай, чтобы ты уже был стар для того, чтобы учиться, что силы твои достигнули настоящей зрелости и развития и что характер и душа твоя получили уже настоящую форму и не могут

ГЛАВА 5. КИЕВ

ГЛАВА 5. КИЕВ “Перемещение” из глубоко захолустного Орла в университетскую столицу Украины сыграло неоценимую, решающую роль во всей дальнейшей судьбе Лескова.Положительным “откровением” явился для него уклад общественной жизни, умственный пульс, культура этого, в те

Глава III КИЕВ

Глава III КИЕВ На протяжении всего своего детства Антон засыпал под рассказы о военных походах отца. Семья переехала во Влоцлавск. Мальчик пробирался во двор казармы, занимаемой стрелковым батальоном, и смотрел на учения. Он подстерегал уланов, водивших каждый день

Глава вторая Саратов – Киев – Саратов – Киев

Глава вторая Саратов – Киев – Саратов – Киев Лето 1908 года. Каникулы. Таня впервые ехала в другой город одна, и ей хотелось выглядеть в глазах окружающих взрослой девушкой, для которой это путешествие обычно и нисколько не страшит ее. Она вспомнила рассказ одного из

Глава 2. Киев

Глава 2. Киев Отличник из провинции в столичной школе Почти все школы центральной части Киева размещались в хороших помещениях. Особенно гордились киевляне несколькими недавно построенными типовыми трехэтажными школьными зданиями с просторными классными комнатами и