А. В. Адрианов. К биографии Г. Н. Потанина[5]

А. В. Адрианов. К биографии Г. Н. Потанина[5]

Это было уже очень давно. Более сорока лет тому назад. Осенью 1874 года я приехал в Петербург для поступления в Медико-хирургическую академию.

Теперь я не помню, кто меня надоумил познакомиться с Ядринцевым, «нашим сибиряком», литератором и проч., как человеком, который поможет мне устроиться.

Помню, что долго я собирался сделать первый визит к Ядринцеву, – все не хватало смелости пойти вдруг к писателю, хотя бы то был «наш земляк», так как в моем представлении «писатель» был чем-то недосягаемым, чем-то таким, перед чем все мы благоговели. Уж не помню, как это случилось, но я, наконец, поднялся в верхний этаж каменного дома, углом стоявшего в глубине двора в Басковом переулке.

Вероятно, моя робость и растерянность, моя молодость и то, что я отрекомендовался студентом– «сибиряком», скоро согнали вопросительно-скептическое выражение с лица Ядринцева, с каким он было меня встретил, и тотчас же познакомил со своей женой, сразу отнесшейся ко мне с приветливой простотой. Именно она, эта милая Аделаида Федоровна, своей простой и искренней лаской, своей кротостью приручила такого дикаря, каким я себя вел, и заставила чувствовать себя, как дома.

Как бы там ни было, я стал у них бывать по праздничным дням запросто и затем получил приглашение бывать на журфиксах, кажется, по четвергам.

Тут впервые мне пришлось познакомиться с людьми, которыми Сибирь по справедливости гордится. Постоянными посетителями этих журфиксов в то время были Гр. Н. Потанин с его женой Александрой Викторовной, Н. И. Наумов, тогда еще холостой человек, и А. И. Баркова, мать Ядринцевой. Все другие посетители, среди которых я помню С. С. Шашкова, И. Я. Фойницкого – знаменитого впоследствии криминалиста, П. А. Ровинского, Кичееву – жену редактора «Будильника», и проч., являлись на эти вечеринки спорадически, случайно, особенно Шашков, приезжавший из Новгорода, где он жил, всегда на короткое время.

Среди этой компании, собиравшейся обыкновенно за чайным столом в самой большой в квартире пятиугольной комнате, но мрачной, с одним окном в срезанном углу, самым оживленным всегда был сам хозяин, H. М. Ядринцев. Он рассказывал что-нибудь из своих последних встреч и впечатлений, жестикулировал, переходя от одного к другому из собеседников, и если присаживался на краешек стула, то тотчас же вскакивал, саркастически передавая какую-нибудь подробность и заливаясь добродушным смехом.

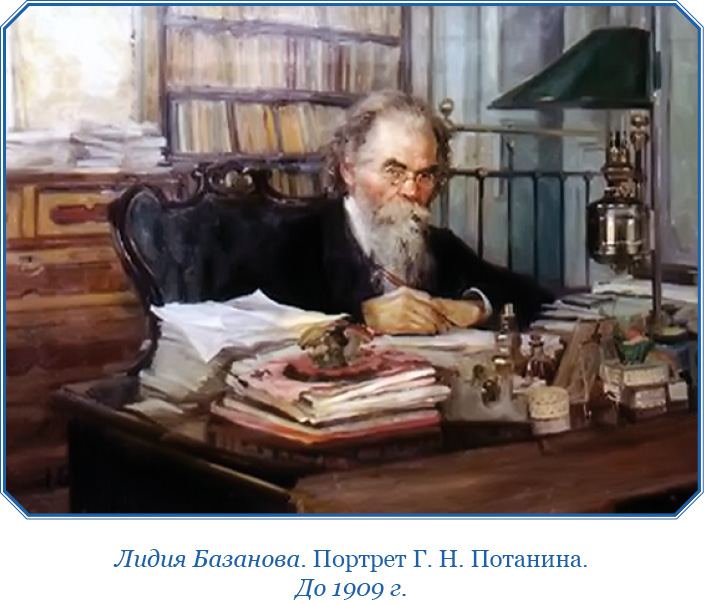

Совершенно особенно держался в этой своей компании Г. Н. Потанин. Одетый в неизменный черный сюртук, в крахмаленные воротничок и манжеты, без которых он никуда не выходил из своей квартиры, он скромно сидел за столом, внимательно и серьезно слушая все, о чем говорилось в оживленной компании, и вглядываясь через очки то в того, то в другого из говоривших… Как бы ни была оживлена компания разговором, как бы ни жестикулировал и ни заливался смехом сам Ядринцев, как бы ни обдавала иронической усмешкой говорившего Александра Викторовна, как бы ни разливалось добродушие Ровинского и все покрывавшая жизнерадостность Аделаиды Федоровны, все-таки казалось, что больше всех молчавший в этой компании Григорий Николаевич является самым деятельным, самым серьезным собеседником, к которому в ответственных местах беседы направлялись взгляды всех, вопросительно склонялись головы, ожидавшие одобрения, совета, возражения.

Хмыкнув и еще помолчав немного, Григорий Николаевич удовлетворял желание – серьезно и просто излагал свое мнение, высказывал свои соображения, но всегда в такой деликатной форме, которая нимало не задевала того, с чьим мнением он расходился, и, наоборот, поднимала его дух в случае полного одобрения.

Обыкновенная история, – хотя бы и в писательской среде, – позлословить или поиронизировать над отсутствующим или над только что ушедшим приятелем, собеседником, подчеркивая разные его слабости, мелкие недостатки. Никогда ничего подобного не приходило в голову по отношению к Григорию Николаевичу.

Это – «Божий человек», услышал я характеристику в доме Ядринцевых вскоре после первого знакомства с Потаниным, повторявшуюся затем неоднократно и в устах других лиц из той же компании сибиряков.

Это была та «молодая Сибирь», которая впервые нарождалась за трехсотлетнее историческое существование огромной обездоленной окраины; которая впервые сознательно выдвигала многообразные интересы края и свою преданную им службу. Думой этой компании, ее мозгом, ее сердцем и был тот «Божий человек», которого добрая фея послала Сибири в лице Григория Николаевича Потанина.

Это признание и характеристика сделаны тогда, когда еще и половина жизненного пути не была пройдена. Под этим названием понималось гармоническое сочетание положительных качеств ума, характера, всей деятельности, всего поведения. И теперь, спустя сорок лет, я нахожу эту характеристику чрезвычайно меткой и верной.

Весь облик «Божьего человека» рисуется как во внешней, так и во внутренней жизни, в необыкновенной кристальной чистоте на всем протяжении долгой жизни. У «Божьего человека» нет недостатков, нет слабостей, свойственных всякому человеку, нет, кажется, куска жизни, как личной, ибо вся эта жизнь до повседневных мелочей пропитана стремлением к благу для родной земли, для всех на ней живущих, которым принадлежит вся эта жизнь без остатка. И все, не принадлежавшие к компании «Молодой Сибири», но сталкивавшиеся с «Божьим человеком», имевшие случай узнать его, называли его также человеком «не от мира сего».

В ту пору, когда я стал знать Григория Николаевича и компанию сибиряков, центром которой он был, они только что вернулись из ссылки в Петербург и расправляли крылья после долгих лет жизни, связанной тюрьмами, этапами, даже каторгой для Потанина, пребыванием в глуши Вологодских и Архангельских захолустий. Они, собственно эти два человека, связанные тесной дружбой, Потанин и Ядринцев, жадно брались за работу, точно торопясь наверстать потерянное время. Невидимые нити тянулись от них в глубь Сибири, к рассеянным там друзьям, у которых они возбуждали жажду работы и прежде всего насаждение областной сибирской печати, первой ласточкой которой явилась Иркутская «Сибирь».

Ядринцев, снискивая себе пропитание литературным трудом, в это время возился с Казнаковым, назначенным генерал-губернатором Западной Сибири, и составлял ему докладные записки по различным кардинальным вопросам сибирской жизни (об отмене ссылки, о сибирском университете, судебной реформе, инородцах и т. д.), предвидя в нем будущего сибирского реформатора. Ни одна из докладных записок и проектов реформ, ни один план Ядринцева на этом пути не предпринимался без совета, без руководительства Г. Н. Потанина. Сам Григорий Николаевич в это время составлял монументальное дополнение к третьему тому Риттеровой Азии (Алтайско-Саянская горная система), достигшее 46? печатных листов, а также задумывал путешествие в Монголию, которым в 1876 году и положил начало своим почти двадцатилетним исследованиям Монголии, Тибета и Китая, самым замечательным по ценности добытого им материала из всех, какие когда-либо были произведены в этой части азиатского материка.

* * *

Биография Г. Н. Потанина – дело очень большое и сложное, ибо сам по себе он необыкновенный, выходящий из ряда вон человек, правильная оценка которого возможна лишь на расстоянии, на которое нужно от него отойти, чтобы увидеть его во весь рост. Для близких ему современников это чрезвычайно трудно.

Такие люди появляются редко, столетиями. Для Сибири же это за все время ее бытия – единственный такой человек и другого, равного ему, не было и нет и если будет, то не скоро.

Г. Н. Потанина нельзя назвать талантом, как нельзя назвать, в строгом смысле слова, ученым, писателем, публицистом, общественным деятелем, ибо у него нет какой-либо облюбованной области, в которой бы он на чем-нибудь специализировался, где бы он сам себя считал полным хозяином. Он многогранная личность, доступным полем деятельности которой были различные области, если они доставляли простор его духу, его жизнедеятельной природе, если они доставляли средства для достижений, составлявших смысл его жизни.

Казак по воспитанию и первоначальному образованию и «застоя» высших интересов казачьего войска; переводчик с киргизского языка и участник первых исследований вновь присоединенных областей на сибирском юго-западе; чиновник губернского управления и возбудитель общественных настроений, превративший официальные «Губернские ведомости» в местный орган печати; студент университета и первый объединитель сибирской молодежи на почве служения родине, экскурсант-натуралист, обогативший своими сборами академические гербарии; тюремный сиделец и историк, изучающий древнейшие архивы в заточении и объединяющий в этом изучении всех товарищей по острогу; каторжник и невольный житель российского захолустья и первый этнограф этого последнего; европейски известный путешественник и исследователь Азии, этнограф и фольклорист, деятельный член многих ученых обществ, виновник возникновения некоторых из них, самый большой и деятельный друг областной печати и т. д. и т. д.

И всегда, с ранней юности и до глубокой старости, он – центр, около которого группируется молодежь и, согретая лучами любвеобильного сердца, обогащенная его опытами, знанием и наставлениями, ободренная и поднятая на высоту в собственных глазах, они, эта молодежь, формируется и радостно выступает на указанный ей путь неизменно стойкого и честного служения своей родине.

Вот в чем сила и значение «Божьего человека», в то же время всегда скромного, деликатного и остающегося в тени, никогда никому не отказывающего ни в какой просьбе, без отказа расходующего свое время на разные мелочи устройства тех, кто к нему обращается, – не смущаясь и как бы не замечая, что, пользуясь такой его добротой, иные его недобросовестно эксплуатируют…

Выше, кое-где в характеристиках Г. Н. Потанина я разбросал общие, неопределенные замечания, вроде того, что добрая фея послала Сибири «Божьего человека» в лице Григория Николаевича, что «вся его жизнь пропитана стремлением к благу для родной земли», что полем его деятельности были многие и различные между собой области, лишь бы они «доставляли средства для достижений, составлявших смысл его жизни».

Я не хочу быть неясным и скрываться за драпировкой общего места и красивой фразы и скажу, что я разумею под всеми этими замечаниями. Григорий Николаевич всю свою жизнь, всеми своими действиями был выразителем идеи областной автономии, идеи мало распространенной, слабо у нас разработанной и для такого полицейского государства, каким было Российское, совершенно неприемлемой.

Успех культурного развития каждой области, каждого района, входящего в состав государства, Григорий Николаевич видел быстрее, полнее и справедливее осуществимым только при наличии автономии, предоставляющей достаточный простор для самодеятельности местных сил, в этом развитии кровно заинтересованных. Для себя, как сибиряка, полем деятельности в этом направлении в территориальном отношении он избрал Сибирь.

Отсюда, на самой заре его сознательной жизни, вытекала необходимость образования и соответствующей подготовки для такой деятельности, как для него самого, так и для всей сибирской молодежи, которую он считал обязанной работать в этом направлении на сибирской почве. Считая поэтому недостаточным полученное в кадетском корпусе образование, а кастовую принадлежность к казачьему сословию связывающей его, он стремится выйти из этого положения и, несмотря на все препятствия, выходит в отставку, поступает в университет и усердно занимается там науками в течение учебного года, а во время каникул совершает «весьма серьезные и обширные географические экскурсии, начиная от озера Ильменя до устья р. Урала[6]…

В годы студенчества он сводит знакомство с земляками различных учебных заведений, сводит знакомство и с не-сибиряками, но сочувствующими его идее, и на регулярно устраиваемых вечеринках энергично проводит мысль о единении всех на почве служения интересам края всеми доступными способами.

Исходя все из той же идеи областной автономии, он хлопочет о скорейшем открытии сибирского университета, чтобы он на месте готовил кадры нужных Сибири деятелей, хлопочет о женском университете, всячески поддерживая сначала философские курсы Сергеевой, а затем и Высшие женские курсы. Хлопочет еще в половине 60-х годов об устройстве в Томске публичных лекций Шашковым, энергично поддерживает публичную деятельность Кузнецова, учителя в Томской мужской гимназии, устроившего публичную библиотеку при гимназии, занимавшегося изучением архивов и разработкой истории Сибири по ним и печатавшего свои статьи в «Губернских ведомостях», редактором которых был.

Могучим орудием внедрения в сибирском обществе идей областной автономии Григорий Николаевич считал периодическую печать и в создании ее в Сибири, в самом зарождении ее, в направлении ее, сыграл важнейшую роль, большую, чем кто-либо из ее деятелей, не своим личным в ней участием, а организацией ее, намечением и подбором сил, указанием вопросов и тем для разработки, материалов, нужных для этого направления, в котором следовало вести разработку, – словом, это был и руководитель, и вдохновитель выступающих деятелей печати.

Обладая живым, деятельным умом, в котором постоянно роились мысли, он возбуждал энергию своих сверстников и той молодежи, которая всегда около него группировалась; он постоянно будил самосознание представителей многоплеменной инородческой молодежи и руководил направлением ее деятельности. Где бы Григорий Николаевич ни жил, в его скромной квартире, состоявшей обыкновенно из одной, редко двух комнаток, у него еженедельно устраивались людные вечеринки, на которых неугасимо горел огонь той творческой работы мысли, которая так характерна для «Божьего человека» и так незаметна со стороны, потому что виновник ее всегда оставался в тени.

В 1865 году эта творческая деятельность была прервана правительственной властью, выдвинувшей против Потанина и его друзей обвинение в намерении отторгнуть Сибирь от Российской державы. Долгие годы тюремного заключения, каторги и ссылки, выпавшие больше всего на долю Г. Н. Потанина, не сломили его духа, не изменили направления его деятельности. Он, сидя в тюрьме, как было указано выше, занялся разборкой архива и своих товарищей по заточению направил на эту работу; он во время ссылки оказал самую деятельную поддержку только что возникшему в ту пору областному органу печати Волжско-Камского района, участвуя сам и подбивая своих друзей к той же работе.

И впоследствии, много лет спустя, когда уже сибирская печать достаточно развилась и окрепла, когда об руку с нею шли старейшие местные отделы Географического Общества и другие организации, неизменным другом, а нередко и деятельным участником которых оставался Григорий Николаевич, когда Сибирский университет уже глубоко пустил корни и в лице целого кадра профессоров развивал местную деятельность, когда интеллигенция больших сибирских городов и качественно, и количественно выросла, – Григорий Николаевич оживляет своим участием разработку вопроса о сибирском земстве.

Я не могу дольше останавливаться здесь на том, что составляло основную идею деятельности Григория Николаевича, что являлось смыслом его жизни. Тема эта сама по себе очень большая и может послужить для большого, весьма нужного и своевременного труда.

* * *

Здесь мне хотелось бы показать, как вся его жизнь была приспособлена к тому, чтоб распространять ее влияние на других, служить идее, которой было проникнуто его существо, как все мелочи жизни, частою сетью опутывающие человеческое море, были ему чужды, шли мимо него или стояли вокруг, нимало его не задевая.

Всякий другой должен был затрачивать много труда на то, чтоб устроить свою материальную жизнь, создать в ней необходимый комфорт, обстановку; всякий другой специализировался на чем-нибудь и становился хозяином в облюбованной области, создавая те или другие ценности; всякий другой разными способами ограничивал затрату своего труда и времени на услуги для других, тяготясь ими и жалуясь на даром потраченное время и не отказываясь от удовольствия того или иного порядка.

Совсем не так вел себя Григорий Николаевич. Казалось, вопроса о насущном хлебе для него не существовало, хотя у него никогда ничего не было, как не было ни службы, ни специальности, которая бы его обеспечивала материально. Он жил всегда так скромно, расходуя на свои потребности такой незначительный минимум, как редко кто мог мириться с этой жизнью.

Дверь его простенькой комнатки всегда была открыта для всякого, искавшего его поддержки, совета, даже материальной помощи. И отказа не было никому.

Григорий Николаевич шел, искал, оббивал пороги и просил за своего клиента, тратя на это часы, и не переставал ходить, пока не добивался своего.

Если у него не было денег, чтоб оказать нужную поддержку просителю, он доставал эти деньги, принимая на себя обязательство возместить их, иногда на очень тяжелых условиях, и чаще бывало так, что он годами нес это бремя, расплачиваясь за своего неисправного, вырученного из беды, клиента.

Он никогда не жалел ни своего труда и энергии, ни своего времени на то, чтобы помочь другому материально, а что касается какого-нибудь идейного предприятия, где требовалось его руководительство, его личное участие, то он отдавался ему весь беззаветно, принимая на себя тяжесть невидной, черновой работы и выдвигая вперед других. Вот почему его и считали «человеком не от мира сего», вот почему его называли «Божьим человеком».

H. М. Ядринцев – признанный сибирский патриот, оставивший по себе самый крупный след в литературе о Сибири; он – более популярный, чем Г. Н. Потанин, в интеллигентских кругах России и Сибири и прежде, при его жизни, и теперь, после его смерти. А между тем, что такое Ядринцев без Потанина?

Вот ответом на этот вопрос я хочу иллюстрировать роль и значение Г. Н. Потанина в развитии общественного самосознания в Сибири, так как Г. Н. Потанин был и остается по отношению ко множеству людей, с которыми он соприкасался за свою долгую жизнь, тем же, чем он был и для H. М. Ядринцева; разница только в том, что это соприкосновение с Ядринцевым было длящимся в течение всей жизни последнего и представлявшим редкий пример самой тесной дружбы. Я еще и потому остановлюсь на этом примере, что о нем имеются многочисленные и непреложные доказательства в признаниях самого Ядринцева, собранных в книге М. Лемке[7]. Из приведенных в этой книге данных отчетливо выступает, как формировалось миросозерцание Ядринцева, а затем развивалась и вся его деятельность под непосредственным и постоянным влиянием и руководством Г. Н. Потанина. Потанин открыл в Ядринцеве драгоценный материал – его личные качества душевные, умственные, его литературные дарования и, так сказать, использовал его для Сибири.

18-летним юношей, не окончившим курса Томской гимназии, Ядринцев уезжает в Петербург и здесь, по письму Щукина (при проезде в Сибирь остановившегося в Томске и квартировавшего у матери Ядринцева в их доме), знакомится с Потаниным, тогда 25-летним юношей, студентом университета.

«Я застал Потанина, – пишет Ядринцев,[8] – в квартире на Васильевском острове; помню его почти всегда расхаживавшего с книгою по комнате (NB! характерная манера Потанина во всю его жизнь), увлеченного естествознанием, но читавшего также много по тогдашней литературе и знакомого уже с общественными вопросами. С первого разговора, я помню, речь зашла о сибиряках в Петербурге и о необходимости перезнакомиться (тоже характерно для Потанина, всегда отыскивавшего и затем направлявшего нужные силы). Потанин проповедовал сближение как потребность чисто платоническую, видеться с земляками, вспоминать родину и придумать, чем мы можем быть ей полезны… Мы отдавали друг другу отчеты о наших привязанностях, говорили, как о решенном вопросе, о нашем возвращении домой, говорили, что те же намерения нужно поддерживать в других… В беседах с Потаниным я не только сходился, но увлекался его умом, его планами, и он был для меня первым ментором, наставником; он же определил мое призвание.

Я фанатически последовал его патриотической идее, и мы начали развивать мысль среди товарищей о необходимости группирования. В результате образовалось землячество, должно быть, первое в жизни университета». М. Лемке по этому поводу делает такое замечание: «Мысль сгруппироваться, т. е. образовать землячество, принадлежала Потанину и была горячо поддержана Н. М.»[9] (т. е. Ядринцевым). «Понемногу, – продолжает в своих «Воспоминаниях» Ядринцев, – мне представлял Потанин то студента-юриста, сибиряка, то естественника… Потанин, при всей кабинетности и несветскости, однако, обладал завидной способностью не только сближаться, но и угадывать характер способности у земляков (талант и всю жизнь не оставлявший его и давший немало полезных слуг родине, совершенно верно замечает в скобках Ядринцев). Одного он мне рекомендовал как будущего техника в Сибири, другого как талантливого музыканта, третьего как химика, иных он отмечал за мягкую, симпатичную натуру. Он умел сближать сибиряков и не в одном университете. В Академии Художеств у него был уже знакомый художник из Иркутска Песков…» и т. д.

В этом и была вся суть. Именно Потанин был пропитан мыслью служения Сибири, мыслью, сочившейся из всех его пор; это был ум, это был вождь, верно следовавший раз взятому направлению и по бездорожью, по глухой чаще ведший за собой других, хотя бы и более его от природы одаренных. Ядринцев вождем не был и по особенностям своего характера и не мог им быть. Он был слишком личный, с резко выраженными субъективными чертами, человек, большой насмешник – врожденная его черта, – человек увлекающийся, со слабостями, занятый собой, любующийся собой. Не то – Потанин. Чуждый насмешливости, в высшей степени терпимый, не склонный строго осуждать других за их поступки, всегда и ко всем благожелательно и серьезно настроенный, он всего себя отдавал другим, любимому делу, любимой идее. Он был вождем не в силу властности своего характера, а, напротив, в силу своей мягкости, незлобивости, кротости, ничем не проявляя желания выдвинуться. Он вел, потому что за ним шли, и тех, кто этого сам желал.

Ядринцев среди нас был только самым горячим, самым преданным и любящим. И без Потанина он был бы, как множество полезных, но неярких, незаметных работников. Рассказывая о земляческих вечеринках, Ядринцев пишет: «Помню, на этих собраниях впервые раздался вопрос о значении в крае университета и необходимости его для Сибири». Кому первому пришла эта мысль, Ядринцев не говорит, но только не ему, иначе бы он это отметил, но для читателя, я думаю, не подлежит сомнению, кто пустил в оборот мысль о сибирском университете. Но зато Ядринцев подметил эту мысль и понесся: «…Портал должен быть из белого мрамора с золотой надписью „Сибирский университет”, внутренность из малахита, яшмы, кругом сад, в котором сосредоточивается вся сибирская флора. В кабинеты доставлены коллекции со всей Сибири, общественная подписка дала огромные средства. Аудитория кишит народом, где рядом с сибиряками мы встречаем инородцев; университет привлечет японцев и китайцев, говорят другие».

Вот тут и разница между Потаниным и Ядринцевым; последний увлекался до самозабвения и фантазировал; Потанин никаким таким увлечениям не поддавался, но радовался им в других, «как хорошим дрожжам…» В товарищеских разговорах развивалась мысль «о необходимости подготовки к будущей деятельности в Сибири, о необходимости изучать край и читать о нем сочинения, явилась мысль составлять библиографию сибирских книг, причем Потанин брался руководить этим делом, советовал издать календарь или памятную книжку и рекомендовал мне быть издателем (рекомендовал, конечно, потому, что Ядринцев получил в наследство от матери 15000 руб.), причем я изъявил горячую готовность. Говорили о будущем журнале, газете… в конце все соединилось на убеждении и вере, что нашей отдаленной окраине предстоит блестящая будущность».

Вот какую, стало быть, роль играл на земляческих собраниях Потанин. Его мысли и желания только долго спустя начинают осуществляться, преемственно переходя от поколения к поколению, как задачи, которые надо решить, но и теперь еще не решенные. Например, сибирского календаря все еще нет; памятной книжки тоже нет, по крайней мере в том виде, как она намечалась, и как, примерно, намерено было ее выпустить Сибирское товарищество печатного дела вслед за изданной им книгой «Город Томск».

Сибирской библиографии, этого необходимейшего издания, на осуществлении которого так настаивал Потанин более полусотни лет тому назад, до сих пор еще не сделано за последнюю четверть века.

Собрания сибирской молодежи, организованные Потаниным, были бурными, как замечает Ядринцев, „собрания длились года два при мне”. На них скоро произошла дифференциация: возникли две партии – „потанинская” с Григорием Николаевичем и Николаем Михайловичем во главе, и „павлиновская”. Потанинцы представляли себе Сибирь, в настоящем пустынную, бедную и убогую, – нарядною в будущем; невежественную – образованной, усеянной школами; вместо несчастной, слышавшей только звон цепей и проклятия ссыльных, рисовали себе ее населенной, свободной, жизнерадостной и ликующей; назвали эту страну „страной будущего”; мечтали о счастливой будущности нового девственного края, подобно Америке и Австралии, перечисляли неистощимые ее богатства, рисовали ее в будущем видным мировым рынком, царицей Азии»). Так определял Ядринцев credo «потанинцев», коему оба друга оставались верными до конца, в противовес «павлиновцам», надеявшимся только на постороннюю помощь из-за Урала и не верившим в возможность проявления собственного «я».

С самого приезда в Петербург, Ядринцев, под влиянием Потанина, обзавелся хорошими книгами и под его же влиянием начал пробовать свои литературные силы, так как у Потанина, в ту пору печатавшегося в «Русском слове», был уже опыт и были связи в литературном мире.

Волнения среди университетской молодежи, как известно, вызвали закрытие университета в течение 1862 г. и арест Г. Н. Потанина в течение трех месяцев в Кронштадтской крепости, по освобождении из которой он уехал в Омск.

Осенью 1863 г. и Ядринцев бросил университет и уехал в Томск для устройства своих личных дел и тотчас же поспешил оттуда к своему другу в Омск, поселившись с ним на одной квартире. Но прожил недолго, так как в половине зимы его друг, Григорий Николаевич, уехал с экспедицией К. В. Струве на озеро Зайсан и Тарбагатай. Ядринцев остался один в Омске, перебиваясь уроками, но, заряженный своим другом, он здесь, в знакомых кругах, пропагандировал мысль о сибирском университете, строил планы насчет издания сборника, календарей, газеты. Но все это были лишь планы, порывы экспансивного Ядринцева, не переходившие в дело.

В 1864 г. Потанин вернулся из экспедиции в Омск, но здесь мало задержался и, как только добился назначения его Секретарем Томского Статистического комитета, так тотчас же перебрался в Томск, оставив своего друга опять одного в Омске. Но это продолжалось не слишком долго. Ориентировавшись в Томске, Потанин зовет туда своего друга, предлагая ему постоянное сотрудничество в «Томских губернских ведомостях», редактором которых состоял учитель гимназии Д. Л. Кузнецов. Хотя Ядринцев «к литературничанью в губернаторской прихожей», как он пишет в своей автобиографии, и отнесся отрицательно, тем не менее предложение друга принял, тотчас же переехал в Томск (в ноябре 1864 г.) и «с увлечением отдался интересам губернской газеты». Эту зиму у Ядринцева группировавшаяся около Потанина молодежь положительно кипела, поднимая общественное настроение мертвого Томска.

Публичные лекции по истории Сибири О. С. Шашкова, выписанного Потаниным из Красноярска, зажигательные статьи в «Губернских ведомостях», вечеринка у Д. Л. Кузнецова, агитация среди семинаристов Е. Я. Колосова, выступления такого самородка-томича Пичугина делали свое дело. Но это скоро оборвалось. Уже весной 1865 г. Потанина, Ядринцева и Колосова жандармы арестовали во время их естественноисторической экскурсии на заимке Пичугина и увезли в Омск. Так началось «Дело о злонамеренных действиях некоторых молодых людей, стремившихся к ниспровержению существующего в Сибири порядка управления и к отделению ее от империи».

Потанина обвиняли в сношениях с кадетами и в пропаганде среди них идей сепаратизма, обвиняли в образовании кружка сибиряков в Петербурге; Ядринцева, Потанина и Шашкова обвиняли даже в том, что они писали в «Томских губернских ведомостях» статьи о необходимости для Сибири университета.

В чем заключалась вина всех арестованных, хорошо выражено Ядринцевым в его рукописной «Автобиографии», которой пользовался Лемке. «Что мы могли отвечать на вопросы следственной комиссии? В нашем сердце было искреннее желание мирного блага нашей забытой родине; нашей мечтой было ее просвещение, гражданское преуспеяние… Мы отвечали, что желаем Сибири нового гласного суда, земства, большей гласности, поощрения промышленности, больших прав для инородцев… Что было преступного в горячей любви к своей родине? Но здесь патриотизм был принят за сепаратизм».

И это признание было вполне искренно. Теперь, в годину величайших испытаний для всей Русской земли, в годину, когда так остро сознается и наша отсталость, и все значение задержки в осуществлении стремлений сибирской молодежи того времени с Потаниным во главе, теперь особенно больно читать эти признания…

Девять лет тюрьмы и ссылки Г. Н. Потанин считает вычеркнутыми из жизни. Но это не так. Напротив. Это было время сосредоточения мысли, время усиленного чтения и обогащения запаса своих знаний, время усиленной литературной работы.

В 1872 г. Потанин был выпущен из арестантских рот Свеаборга и водворен сначала в Тотьме, а потом в Никольске, Вологодской губернии. И тогда, отмечает Ядринцев в автобиографии, «у нас началась оживленная переписка, и, хотя она шла через исправника, мы не стеснялись обмениваться мыслями, предлагать темы статей и проч. Обрадованный возвращением своего друга, я ожил. Масса сибирских тем вертелось в голове. Я писал огромные письма Г. Н. Потанину, он отвечал мне». Несомненно, Потанин направлял работы Ядринцева, указывал темы, вдохновлял его.

Например, когда Потанин познакомился в Никольске с сосланным туда К. В. Лаврским, фактическим редактором «Камско-Волжской газеты», он написал Ядринцеву предложение заняться в этой газете освещением жизни Сибири, – Ядринцев тотчас же пишет редактору Агафонову предложение о сотрудничестве и, когда оно принято, с 1873 г. присылает редакции массу материала: нет недели, чтобы не было напечатано его одной-двух статей, а сколько пропадало в наборе![10]. «Г. Н. Потанин не отставал от своего друга, и даже есть рассказ „Аул”, подписанный ими обоими, замечает Лемке, а Ядринцев, в своей автобиографии говорит: „Мы писали с жаром, свободно, не стесняясь редакцией. Это был орган, где мы были равноправны с редактором. Даже серьезный ученый, друг мой Потанин, сделался на это время публицистом”[11].

В конце декабря 1873 г. Ядринцев получил свободу и тотчас уехал в Петербург. И тут опять удивительно выступает роль Потанина в жизни друга. «По приезде в Петербург, – пишет Ядринцев[12], – я познакомился, по поручению Г. Н. Потанина, с корреспонденткой „Камско-Волжской газеты”, Аделаидой Федоровной Барковой, жившей с матерью в Петербурге. Полгода она была почти моим секретарем, я совещался с ней о делах любимой „К.-В. газеты”, это связало нас духовными интересами. В 1874 г. я женился на ней и нашел товарища, друга и сотрудника».

В 1874 году в Петербург приехал Г. Н. Потанин из ссылки, амнистированный по ходатайству Географического общества (т. е. П. П. Семенова, конечно), и Ядринцев радостно отмечает это: «В Петербург явился и освобожденный мой друг, Г. Н. Потанин. Мы радушно встретились и часто виделись. Он писал по поручению П. П. Семенова дополнение к Риттерову „Землеведению Азии”. В это время он был женат. Все изменилось: люди, бывшие в опале, в ссылке, появились вновь у очага сибирских дел».

Ядринцев, жизнерадостный молодожен, в это время кипел и переливался как ртуть, бегал по редакциям. Зимой 1874 г. в Западную Сибирь был назначен генерал-губернатором Н. Г. Казнаков, пожелавший познакомиться с Ядринцевым и высказавший ему желание быть полезным Сибири, отозваться на ее нужды. Поэтому-то он и обратился к сибирскому патриоту с просьбой помочь ему ознакомиться с сибирскими нуждами. Можно себе представить, как это захватило Ядринцева и как ему было необходимо присутствие друга-наставника. По целым неделям Ядринцев строчил докладные записки для Казнакова, забрасывая свои литературные работы, являвшиеся единственным источником его существования. Восторгам Ядринцева не было конца, когда Казнаков сообщил ему, что Государь согласился на учреждение университета в Сибири и поручил ему выработать проект.

А зимой 1875 г. у Ядринцева и его друга явилась новая радость: их Иркутские друзья А. П. Нестеров, В. И. Вагин и М. В. Загоскин купили у Клиндера право на издание газеты «Сибирь» и принялись за ее издание. Другая мечта юных дней получила осуществление!

В 1882 году выходит замечательная книга «Сибирь как колония», и Потанин пишет о ней статью в «Устоях» (под псевдонимом «Л.»), вполне присоединяясь к выводам друга. В том же году при самой длительной поддержке Григория Николаевича он начал издавать (с 1 апреля) «Восточное обозрение». Это была счастливая и самая суетливая полоса в жизни Ядринцевых, окруженных сибирскою молодежью. В имеющихся материалах не содержится сведений о какой-либо крупной роли друга в жизни Ядринцева за этот период, к тому же Потанин с 1884 г. уехал снова в Китай в трехлетнее путешествие. Но уже с 1886 г. настают для Ядринцева черные дни. В этом году подписка на «Восточное обозрение» с 1300 номеров падает на 150 вследствие отдачи газеты под цензуру…

Потанин советует перенести газету в Иркутск, и Ядринцев с 1888 г. этот совет выполняет, но газета успеха не имеет и широкою поддержкой местной интеллигенции не пользуется; напротив, она встретила даже враждебное к себе отношение со стороны группы интеллигентов с H. М. Астыревым во главе. К этому присоединился тяжелый удар для Ядринцева – смерть его жены 17 июля 1888 г. Ядринцев, почувствовав свое одиночество, упал духом, заперся и запил. И тут на выручку явился его друг. Письмом из Кяхты, где в это время находился со своей экспедицией Потанин, он убеждает его, во имя покойной жены, продолжать служить делу печати до гробовой доски. «Я повиновался долгу, укрепил дух свой и продолжал вести газету», – писал Ядринцев В. И. Семидалову[13].

В целях поддержать самочувствие Ядринцева, иркутские друзья помогают ему организовать летом 1889 г. экскурсию из Кяхты в долину Орхона с целью отыскания загадочного Каракорума для выяснения вопроса, откуда вылились потоки варваров, прошедших через равнины России в Европу в ХIII–XV вв. и завоевавших Римскую и Византийскую империи. Ядринцеву удалось сделать это замечательное открытие, и он снова воспрянул духом. «Не судите же строго, – пишет он Потанину из Кяхты в Иркутск. – Я знаю, что ваши требования огромны. Вы знаете, как ограничены были средства наши и как неопытны помощники. Я выехал из Иркутска слабый и больной, но должен был скрыть это…» и т. д.

Поддержка друзей сделала свое. В 1890 г. Ядринцев, оживившийся, едет в Петербург с докладом о своей выдающейся находке, передав газету в дружеские руки; в том же году едет в Париж, а по возвращении в Петербург готовит второе издание своей книги «Сибирь как колония» и выпускает новую книгу «Сибирские инородцы», а в мае 1893 г. едет в Чикаго на Всемирную выставку и оттуда в письмах к другу делится своими впечатлениями. «Америка меня поразила; это – Сибирь через тысячу лет, точно я вижу будущее человечества и родины. Этого достаточно… Пишу Вам 4 июля – праздник Независимости; все во флагах, выстрелы, пальба… Представьте мои чувства… Сердце замирает, и боль и тоска за нашу родину. Боже мой! Будет ли она такой цветущей?»

Перед нами весь Ядринцев в его собственных признаниях, на протяжении всей его жизни и деятельности. Но в этой последней он всем лучшим обязан Г. Н. Потанину, той поддержке, какую оказывал этот всегда стоявший на посту человек, зорко следивший за каждым шагом своего друга, подававший ему мысль, подыскивавший ему аргументы, направлявший его деятельность и всегда вовремя приходивший на помощь, когда Ядринцев падал духом и опускался, но эту поддержку друг оказывал так деликатно и незаметно, что и сам Ядринцев не чувствовал, кто ведет его по дороге еще не проторенной, кто водит его пером и начинаниями. Кроме материала, какой дает на этот счет книга Лемке, много таких указаний содержится и в выходящих теперь «Воспоминаниях» самого Г. Н. Потанина.

Вот, например, эпизод с переносом «Восточного обозрения» в Иркутск, состоявшемся под влиянием Григория Николаевича. Мотивы этого переноса газеты сам Потанин объясняет так: «Одно уже то, что он появился на родине, что он окружен здесь толпой своих земляков, за счастье которых он столько лет ратовал, жертвуя своим временем, трудом и даже личной свободой, – должно было ободрять и поддерживать его в его публицистической работе. Сверх того, близость к местному обществу должна была сделать статьи его более содержательными, более богатыми фактическими материалами»[14]. И Потанин, когда решение о переносе газеты состоялось, едет осенью 1887 г. в Иркутск и подготовляет там почву, а Ядринцев приезжает сюда в январе 1888 г., останавливается на квартире друга и читает ему уже приготовленные для первого иркутского номера газеты свод статьи. Но Потанин огорчен, – одна из его сокровенных мыслей не осуществилась. «Прежде всего нас огорчил отказ Аделаиды Федоровны ехать в Иркутск; так разрушилась надежда на открытие в Иркутске салона, в котором Аделаида Федоровна, предполагалось, будет играть роль цемента»[15]. Вот какого рода мысли сидели в голове Потанина, бившего всегда в одну точку.

«Хотя я и привык уже немного к ее (Аделаиды Федоровны) отсутствию, – продолжает он, – но все-таки не терял надежды, что когда-нибудь она приедет в Иркутск. Случилось иначе: Аделаида Федоровна умерла»[16]. Известие об этом Потанин получил в Троицкосавске. «Для меня это был большой удар. В течение дня я еще стоял крепко на ногах… но, когда поздно вечером я ушел в свою комнату, я упал на свою кровать и заплакал. Мне было обидно расставаться со своими мечтами, с которыми я приехал в Иркутск (курсив мой. – А. А.). Потанин теперь сокрушается о своем осиротевшем друге, боится за него. «Он упал духом. Мой приезд (т. е. возвращение в Иркутск из экспедиции в Монголию) не произвел на него целебного действия; я не мог заменить ему того друга, которого он потерял в своей жене»[17].

К этой боли за друга присоединялась другая, неприятно действовавшая на Потанина: это столкновение двух течений – областнического и централистического. Отношение к этому эпизоду в жизни друга настолько характерно для самого Потанина, что я позволил себе сделать довольно большую выписку из его «Воспоминаний», так как здесь сжато и выпукло изложено credo и самого Григория Николаевича: «Представителем одного здесь явился Ядринцев, а другого – Астырев. Для Ядринцева все сводилось к интересам Сибири. Он видел перед собой свою родину, лишенную культурных благ. Он все свои силы хотел употребить на изменение тяжелых условий, в которых его родина живет.

Он видел ее отсталость и хотел уравнять ее в культурном отношении с остальными областями России. Ему хотелось, чтобы на его родине было равное количество школ; чтобы безопасность и удобства жизни здесь были бы такие же, как и к западу от Урала; чтобы и здесь также процветали и богатели города; чтобы выросла местная интеллигенция, столь же просвещенная, столь же гуманная и воспитанная в любви к местному населению. Конечно, он не забывал общечеловеческих интересов, но отказывался от широкой программы служения целому человечеству; он думал, что, потрудившись для Сибири, добившись для нее равных прав на культуру, он тем самым окажет услугу и всему человечеству.

Против этого областнического течения выступает централистическое. В большинстве это последнее не только не желает развития дремлющих особенностей в отдельных областях, но оно готово стереть и те различия, которые созданы к современному моменту историческою жизнью. Кроме этого националистического централизма, в центре русской жизни появился еще космополитический централизм. Стали говорить, что блага, вырабатываемые наукой, техникой, искусством, не являются уделом всего населения; значительная часть последнего обойдена цивилизацией, интересы этой части забыты. Сторонники этого течения, призывая интеллигенцию к служению этой забытой части населения, постоянно напоминают, что под блеском цивилизации скрывается пустоцвет…» «Между этими двумя течениями произошел конфликт… большинство молодой интеллигенции стало на сторону Астырева и его друзей. На стороне Ядринцева оставалось только два-три старых друга – Загоскин, Нестеров и я…»

Я долго остановился на отношениях Потанина к Ядринцеву, в течение всей жизни последнего, потому, во-первых, что Ядринцев – признанный из сибирских патриотов, сыгравших в жизни Сибири такую огромную роль, какой никто до него не играл, а во-вторых, потому что вся деятельность Ядринцева так проникнута дружеским руководительством Потанина, что оно само ярко выясняет великое, а для Сибири еще большее, значение Потанина.

Таким же дружеским руководительством Потанина, как носителя идеи областной автономии, проникнуты и его отношения ко всем, на чью работу в этом направлении он мог рассчитывать. И не от него зависело, что не всякий мог воспринимать, как Ядринцев, и черпать из того духовного богатства, какое предлагалось.

Про себя я могу сказать, что направление и моей, малозаметной, деятельности формировалось в лучах воздействия Григория Николаевича. Ему я обязан тем, что совершил ряд путешествий и сохранил до старости любовь к местным исследованиям. Он толкнул меня и на журнальную, публицистическую деятельность. Он заставил меня крепко связать себя с Сибирью и со служением ее интересам. Много ли в мое время сибиряков, кончивших университет, возвращалось в Сибирь? Я был одним из тех, что сознательно, по окончании университета, застряли в Сибири, отказавшись от всяких стремлений выехать из нее, и с 1879 г. по 1903 г. я ни разу не перевалил за Урал.

Манера подходить к людям бережно, деликатно и благожелательно, эта готовность быть им чем-либо полезным и не словом, а делом оказывать услуги, это устранение мелочей личной жизни, не стоящих того, чтоб на них тратить время и средства, и сосредоточенность на интересах умственных и духовных, в связи с определенностью взглядов и их стойкостью, в связи с большой начитанностью, и делали Григория Николаевича авторитетом всюду, в каком бы обществе он ни вращался, делали его, в глазах узнавших его, «человеком не от мира сего», «Божьим человеком».

Приведу одну из многих, характерную для «Божьего человека» черточку.

Когда в следственной комиссии Потанину дали лист бумаги и предложили сделать на нем откровенное признание, он поступил, как сам пишет об этом в своих «Воспоминаниях», так: «Когда я давал первые ответы комиссии, я воздерживался в признании, чтобы не втянуть в дело непричастных к нему людей, поэтому часто приходилось отзываться незнанием и чувствовать себя в ложном положении, – это нестерпимо тревожило совесть. (Курсив, конечно, мой. – А. А.). Поэтому я без протеста принял предложение сделать откровенное признание, но это признание не дало комиссии ничего нового». Потанин признал, что главным агитатором «в нашей компании был я».

И еще. «Теперь, 50 лет спустя, вспоминая это время, я нахожу, что суровая конфирмация (5 лет каторги), осудившая меня, исключительно основана на моем „откровенном признании”. Я заявил, что я распространял сепаратистические идеи, что я убедил своих товарищей разделять мои мысли, что все причастные к этой идее были увлечены мною. И это признание было единственным основанием к тому, чтобы выделить меня из среды моих товарищей, наложить на меня кару, значительно более тяжкую. Если бы я не сделал „откровенного признания”, то, может быть, я пострадал бы меньше всех. Кроме этого признания, против меня других, более сильных, улик не было…» – пишет Григорий Николаевич в «Воспоминаниях».

В одном этом признании того, что «нестерпимо тревожило совесть», заключается характеристика кристально чистой души, отлившаяся, в представлении близко знавших Григория Николаевича людей, в присвоенное ему название «Божьего человека». Таким он всегда и был, как его помнят смолоду, таким сохранился и до глубокой старости.

Такому внутреннему состоянию его души вполне соответствовала и вся его внешняя материальная жизнь со всей ее обстановкой. Никогда у него не было так называемой «квартирки» до самых последних лет, до второй женитьбы; обычно, живя в Петербурге, в Омске, Иркутске, Красноярске или Томске, он довольствовался одной, иногда двумя, комнатками с той меблировкой, какую могли предоставить бедные хозяева верхних этажей в дальних линиях Васильевского острова; довольствовалась этим и его столь же неприхотливая Александра Викторовна. И, несмотря на эту тесноту помещения и бедность обстановки, как часто убогая квартирка наполнялась избранным обществом, привыкшим к иной обстановке, но и здесь чувствовавшим себя тепло и уютно.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

Глава XV. СОТРУДНИКИ Г. Н. ПОТАНИНА В ПУТЕШЕСТВИЯХ

Глава XV. СОТРУДНИКИ Г. Н. ПОТАНИНА В ПУТЕШЕСТВИЯХ Роль и значение сотрудников в больших экспедициях. Александра Викторовна, жена и помощница Г. Н. Потанина. Ее молодость, образование, выход замуж за ссыльного, участие в экспедициях, занятия и литературные труды. М. М.

ПЕРЕЧЕНЬ КНИГ, В КОТОРЫХ ОПИСАНЫ ПУТЕШЕСТВИЯ Г. Н. ПОТАНИНА

ПЕРЕЧЕНЬ КНИГ, В КОТОРЫХ ОПИСАНЫ ПУТЕШЕСТВИЯ Г. Н. ПОТАНИНА 1. «Путешествие на озеро Зайсан и в речную область Черного Иртыша до озера Марка-куль и горы Сары-тау летом 1863 г.» «Зап. Русск. геогр. общ. по общ. географии», т. I, 1867 г., стр. 363—428.2. «Зимняя поездка на озеро Зайсан (зимой

Предисловие ко II изданию «Путешествия Г. Н. Потанина по Монголии и Тибету»[25]

Предисловие ко II изданию «Путешествия Г. Н. Потанина по Монголии и Тибету»[25] Монголия до последнего времени была провинцией Китайской империи; ее население, отличающееся от остальных частей Китая языком и образом жизни, хотя и управлялось своими наследственными

Немного биографии

Немного биографии Если очень коротко, то можно написать так:Франц Кафка (кстати, Кафка в переводе с чешского — «галка») родился 3 июля 1883 года в Праге, в угловом доме у Староместской площади, в семье галантерейщика-фабриканта, человека грубого, самодовольного, властного.

По следам биографии

По следам биографии Генрик Ибсен родился 20 марта 1828 года в небольшом норвежском городишке Шиене в семье коммерсанта Кнуда Ибсена. Ходили слухи, что Генрик — незаконорожденный, и называли отцом некоего Турмуда Кнудсена, поэта, позднее ставшего бургомистом и депутатом.

Немного биографии

Немного биографии Помимо философских взглядов, весьма интересна и фигура самого философа. Неординарный. Необычный. Эксцентрический человек. Мизантроп и пессимист.Артур Шопенгауэр родился 22 февраля 1788 года в Данциге (ныне Гданьск, Польша). Отец Генрих Флорис Шопенгауэр,

Вехи биографии

Вехи биографии Альберт Эйнштейн родился 14 марта 1879 года почти в полдень, в 11.30, в небольшом швабском городке Ульме на юге Германии. Отец Герман Эйнштейн был предприимчивым, но неудачным коммерсантом. Мать Полина — домохозяйка. На вопрос, кто был главный в семье, ученый

СТРОКИ БИОГРАФИИ

СТРОКИ БИОГРАФИИ Михаил Сергеевич Евдокимов родился 6 декабря 1957 года в городе Новокузнецке Кемеровской области. Отец, Сергей Васильевич, – сварщик. Мать, Анна Петровна, работала на шахте. У Евдокимова шесть братьев и сестер. В 1958 году семья переехала в село Верх-Обское

Биографии

Биографии Геращенко Владимир СергеевичРодился 26 июля 1905 года в селе Галичи Климовичского уезда Гомельской губернии Белоруссии (сейчас это Могилевская область Республики Беларусь).Май 1920 — ноябрь 1920Переписчик Уездного продовольственного комитета Наркомпрода г.

Биографии родственников

Биографии родственников Ниже представлены биографии только ближайших родственников Клеменса – родителей, братьев, сестры, жены и детей.ДжонМаршаллКлеменс (1798–1847), отец Клеменса, родился в Виргинии. Юношей переехал с матерью, братьями и сестрами в Кентукки, где изучал

Начало биографии

Начало биографии …В эту ночь никто не спал. Завтра — тринадцатое число — «невезучее», как в это многие верят. К тому же к концу дня стала портиться погода.Люди то и дело выходили и прислушивались, не начинает ли завывать ветер. Они с опаской посматривали на небо. Сквозь

Глава XXXIII Адрианов не согласен

Глава XXXIII Адрианов не согласен Как я уже говорил, всякий, кто попадал в тюрьму, был обречен на полное безделье. Единственным спасением в нашей ситуации были разговоры. Темы для бесед были разные и касались, главным образом, деятельности, которой занимался каждый до ареста.

Биографии.

Биографии. «Но где же найдёте вы людей, пригодных для этого?» У. Шекспир. «Бесплодные усилия любви» Все битлы происходили из рабочих семей, в которых знали цену хлеба, не всегда имевшегося у них вдоволь.Их родители были обычными рядовыми членами британского общества –