Глава VI. СВЕТ И ТЕНИ

Глава VI. СВЕТ И ТЕНИ

Каков был душевный облик Петра Ильича в годы его московской жизни? Вне сомнения, это труженик, бескорыстно преданный своему искусству. За двенадцать лет Чайковский создает ни много, ни мало, как двадцать одно крупное произведение; пять опер, музыку к балету, музыку к «Снегурочке», кантату, четыре симфонии, четыре симфонические поэмы, фортепьянный концерт, вариации для виолончели с оркестром, три струнных квартета. Не говоря о хорах, романсах, фортепьянных пьесах, небольших оркестровых и скрипичных произведениях, всякого рода переложениях и т. п. Не говоря точно так же об учебниках, критических статьях и переводах. При всем этом он ведет утомительную педагогическую работу, участвует в сопутствующих ей заседаниях, состоит членом Общества древнерусского искусства[71] и др.

Легко вообразить себе, что это суровый отшельник, бегущий людей, добровольно отказавшийся от простых радостей жизни ради строгого искусства. Нисколько. На людях это чаще всего обаятельно-веселый, отзывчивый и необыкновенно-приятный в обиходе человек, сохранивший черты мальчишеского безобидного озорства и детского любопытства. То при разъезде из Большого театра ему приходит шальная мысль попросить дежурящего у подъезда жандарма кликнуть карету «генерала Чайковского», то он танцует мазурку в проходе железнодорожного вагона, то с увлечением импровизирует вместе с французским композитором Сен-Сансом целый маленький балет, под аккомпанемент Н. Рубинштейна. Он смешлив, как школьник, в нем кипит неистощимая сила выдумки. «Никогда я никого не видел, кто бы умел так искренне и заразительно радоваться, как П. И. Чайковский, — вспоминал его приятель артист де Лазари. — В его радости было что-то детски милое и бесконечно симпатичное».

Под мягкостью и ребячливостью, под изящной приветливостью «маркиза XVIII века», как называет Чайковского знаменитый скрипач Л. Ауэр, таился мир сложной и богатой душевной жизни. Но впускать в этот мир людей, даже наиболее близких, ему было не дано. Вряд ли сам Чайковский отчетливо сознавал протекавшие в этом мире процессы, но уж во всяком случае делиться своими наблюдениями он не умел и не хотел. «Привыкнув к сосредоточенности с юношеских лет, — вспоминает Кашкин, — Петр Ильич вообще не был особенно экспансивен; скорее он был скрытен, но скрытность его была формой застенчивости. Свои общие мысли и «пожелания он высказывал очень свободно и охотно, однако немногим лишь и очень редко доводилось проникнуть в глубокие тайники его души, где он стыдливо прятал свои дорогие мечты и чувства». Чайковского, по словам одного из друзей, пугало чужое понимание, так как всякое враждебное прикосновение отзывалось на нем чрезвычайно болезненно.

Петру Ильичу, как кажется, было всего легче с людьми, дружески к нему расположенными и в то же время вполне свободными от подозрения в намерении прикоснуться к дорогим ему мыслям и чувствам.

Таким был прежде всего Николай Дмитриевич Кашкин. Будущий автор воспоминаний о Петре Ильиче и других деятелях музыкальной Москвы, он уже тогда — проявлял чуткое понимание личности Чайковского, и, самое главное, это понимание не было Чайковскому в тягость. Природная мягкость характера Кашкина и его искренняя любовь к Петру Ильичу делали возможной их многолетнюю ровную дружбу. Ежедневно встречаясь в стенах консерватории, нередко проводя вместе осенние и зимние вечера сперва за роялем, потом за чайным столом, они быстро сблизились, тем более, что их музыкальные вкусы во многом совпадали, а появлявшиеся из-под пера Чайковского новые произведения почти всегда вызывали сочувственный и вдумчивый отклик со стороны Кашкина.

В большей мере приятелем, чем другом, был П. И. Юргенсон, также непременный участник вечерних встреч консерваторской профессуры. Добродушный балагур, весьма сметливый и практичный музыкальный издатель, он был искренне расположен к Чайковскому. Некоторую щепетильность и обидчивость композитора он прощал тем охотнее, что издание сочинений Чайковского составляло крупнейший источник издательского дохода. Теплую ноту в их отношения вносила дружба Петра Ильича с маленькой дочкой издателя Сашенькой Юргенсон, которой композитор писал не только ласковые письма, но и шутливые стихи. Он вообще был очень хорош с детьми.

Совсем к другому кругу принадлежал Н. Л. Бочечкаров. Это был живой обломок Москвы Фамусовых и Тугоуховских, законченный тип приживала и «вестовщика», заменявшего московским барам и барыням городскую газету. Петр Ильич упивался его колоритным старомосковским языком, его занимательными рассказами, его наивным жизнелюбием и незаметно все сильнее привязывался к нему. Вскоре он стал регулярно помогать деньгами старичку, не имевшему, несмотря на свою светскую внешность, никаких доходов, кроме дружеских вспоможений.

Однако эта забота была не слишком легкой. Материальное положение самого Петра Ильича было из рук вон плохо. В его хозяйстве концы никогда не сходились с концами. С непостижимой быстротой проживались и раздавались не только скромные ежемесячные получки, но и сравнительно крупные суммы, приходившие временами от богатых покровителей-меценатов, вроде бывшего ученика Петра Ильича, коллекционера бриллиантов и музыканта-любителя Владимира Шиловского. Петр Ильич, в первые месяцы московской жизни терзавшийся невозможностью вернуть товарищу в срок пятерку или десятку, все глубже погружался в трясину неоплатных долгов. Во второй половине 70-х годов его задолженность у ростовщиков достигает солидной цифры. Тем не менее выплаты Бочечкарову не прекращаются вплоть до самой его смерти. Как и раньше, Чайковский готов отдать последние деньги действительно или мнимо нуждающемуся. А если уж денег нет, просителю торопливо вручаются оказавшиеся под рукой ценные вещи, вплоть до только что подаренных композитору по случаю дня рождения карманных часов, как об этом вспоминает де Лазари.

Эта отзывчивость, это переживание чужого страдания как своего или еще мучительнее, как чего-то поистине нестерпимого, требующего немедленного утоления, чрезвычайно характерны для душевного склада Чайковского. Как и у его благороднейших современников — Глеба Успенского, Гаршина, а позднее Короленко, Чехова, — личная доброта перестает быть только лишь домашним делом, своего рода чертой характера, почти всегда приятной, но иногда досадной, она вырастает в принцип отношения к людям, становится выражением органического неприятия недоброй действительности.

Потребность в тепле, жажда любить, заботиться, помогать сопровождали каждый шаг его жизни. Но с особенной силой они проявлялись в отношении к младшим братьям. Он входит во все подробности жизни Анатолия и Модеста, утешает их в горестях, делится житейским опытом, учит уму-разуму. Эта дружба, в которую Петр Ильич вкладывал чисто материнскую ласку и заботу, началась еще в Петербурге-, В самый год поступления в Музыкальные классы, когда для будущего композитора навсегда окончилась пора беспечной и легкой жизни.

С переездом в Москву любовь к братьям, учившимся, как и он сам, в Училище правоведения, стала еще глубже. Его тревожат настроения Толи и Моди. Тлетворному влиянию привилегированной школы Петр Ильич настойчиво и в то же время бесконечно мягко и тактично противопоставляет свой идеал. «Касательно преследующей тебя мысли о ничтожности и бесполезности, — пишет он Анатолию в 1866 году, — советую тебе эти глупейшие фантазии отбросить. Это чрезвычайно несовременно; в наше время такие соболезнования о своей персоне были в моде, это было общее веяние, свидетельствовавшее только о том, что наше воспитание делалось крайне небрежно. Юношам в шестнадцать лет не годится тратить время на обдумывание и оценивание своей будущей деятельности. Ты должен только стараться… чтоб ты собою… был доволен. А для того нужно: 1) трудиться, трудиться и избегать праздности, чтобы быть готовым переносить труд впоследствии; 2) очень много читать; 3) быть относительно себя как можно скромнее, т.-е., сознавая себя не дураком, не вообразить уже по этому самому, что все остальные дураки и что какое-то сверхъестественное влияние мешает толпе распознать твои таланты и умственные способности; вообще приготовляться быть обыкновенным хорошим человеком, а не гением, для которого закон не писан; 4) не увлекаться желанием нравиться и пленять; в отношениях с товарищами… быть не слишком гордым, но и не заискивающим их дружбы;.. 5) не смущаться неудачами… — все это в сравнении с тем, что будет в жизни после выпуска, совершеннейшие пустяки. Я желал бы, чтоб ты был первым в классе, но хоть бы ты был последним, то в глубине души я бы не сердился на тебя, если б только знал, что это произошло не от лени;.. 6) Но главное, главное — много не воображать про себя и готовить себя к участи обыкновенного смертного…» Осторожно, как бы невзначай, пробует он внушить им серьезные интересы, горячо поддерживает Модеста в его попытке избрать необычный жизненный путь воспитателя глухонемого мальчика, а позже в его первых писательских опытах. Переживая глубокое горе, он делится с Модестом: «Я тебя уверяю, что единственное спасение в душевном горе, это — работа».

Переписка П. И. Чайковского с Анатолием и Модестом является драгоценным материалом для характеристики композитора. Однако нужно припомнить и наблюдения вдумчивого Кашкина: «Письма Петра Ильича… почти всегда выражают настроение минуты… Пишущему эти строки довелось быть по временам почти единственным свидетелем, иных случаев в его жизни… Прочитывая теперь длинный ряд писем Чайковского и сопоставляя их с известными мне обстоятельствами жизни, я особенно ясно вижу, как мало, в сущности, он сообщал о своих действительных интересах». О музыке Чайковский в московские годы и в самом деле почти не писал братьям, хотя Анатолий недурно пел и одно время серьезно учился играть на скрипке, а Модест хорошо играл на рояле. Не это связывало Петра Ильича с братьями; они заменяли ему семью, давали выход неизрасходованному чувству и, пользуясь его собственным выражением, «согревали» его. Сердечная чуткость Петра Ильича и его доброта должны были, казалось, найти полное развитие в семейной жизни.

Был момент в жизни Чайковского, когда эта возможность была близка к осуществлению. В 1868 году в жизнь Чайковского вошел человек, сумевший оставить в ней глубокий след. «Лицом она была некрасива: нос ее был широк, губы немного слишком толстые, но, несмотря на это, в выражении глаз, в манерах, изящных и грациозных, в обращении со всеми, в умении каждому сказать милое слово, приветливо поклониться и прочее — было столько прелести, что обаяние ее распространялось решительно на всех». Так пишет де Лазари о Маргарите-Жозефине Дезире Арто. Обаяние Арто не было внешним, оно было скорее выражением ее богатой душевной одаренности. Ей было около тридцати трех лет, когда она впервые приехала в Россию в итальянской оперной труппе. Арто была в полном расцвете дарования. Она непросто пела, она жила на сцене, создавая полные поэзии женственные образы. «Ах, Модинька, если бы ты знал, какая певица и актриса Арто! — пишет Петр Ильич брату Модесту. — Еще никогда я не бывал под столь сильным обаянием артиста, как в сей раз. И как мне жаль, что ты не можешь ее слышать и видеть. Как бы ты восхищался ее жестами и грацией ее движений и поз!»

Впервые Арто выступила в Москве весной, а к концу 1868 года они уже были женихом и невестой. Свадьбу назначили на лето. Окончив гастроли, труппа уехала.

«Когда в следующем сезоне, — пишет Кашкин, — артистка выступила в первый раз на сцене Большого театра, мне пришлось сидеть в партере рядом с Чайковским, волновавшимся очень сильно. При появлении артистки на сцене он закрылся биноклем и не отнимал его от глаз до конца действия, но едва ли много мог рассмотреть, потому что у него самого из-под бинокля катились слезы, которых он не замечал…» Дело в том, что за время отсутствия из Москвы Маргарита Арто успела стать госпожой Падилла-и-Рамос, женою оперного баритона той же труппы.

Устрашилась ли она трудностей совместной жизни с гениальным музыкантом, условия работы которого так мало отвечали кочевому быту знаменитой оперной певицы? Или просто нелепая случайность сыграла над влюбленными жестокую шутку? Кто знает?

Памятью о прошедшем остался написанный Чайковским еще в дни счастья и посвященный Арто «Романс» для фортепьяно. В его глубоко прочувствованной мелодии, в насыщенном, горячем колорите сопровождения, в вопросительной, почти скорбной интонации заключительных тактов оживают для нас минуты, пережитые композитором в темные ноябрьские вечера 1868 года; спектакли в Большом театре, бурные овации, вызовы, грациозные поклоны, и один в сторону, для него; усталость, встреча рук, встреча взглядов, с полуслова угаданные мысли, с полувздоха услышанные тревоги; пустынные московские переулки, могучие, развесистые ветлы под снегом и сияющие морозные звезды в разрывах туч…

Все это стало музыкой, стало кристаллом мелодии, чудесно запело под руками Н. Рубинштейна, запало в сердце тысячам слушателей. Но ведь это было лишь началом, лишь залогом большой, длительной жизни чувства. Поэтическая прелесть любви в операх, увертюрах, симфониях Чайковского идет не от книг, не от пылкой фантазии. Это огонь, выбитый из души счастьем и страданием.

И еще одну утрату пережил Петр Ильич в 1869 году: он потерял друга своей юности Лароша. К этому времени Герман Августович успел почти совсем забросить свои композиторские опыты, на которые многими (Балакиревым в том числе) возлагались серьезные надежды. Он стал музыкальным критиком — не без влияния Чайковского, еще за несколько лет до того советовавшего Ларошу попробовать свои силы в этой области.

Обширные знания, литературный талант и тесная связь с московским консерваторским кружком, выразителем художественных идеалов и стремлений которого он явился в начале своей деятельности, быстро дали Ларошу почетное положение лучшего московского критика.

Его отношения с Петром Ильичом, казалось, были по-прежнему очень хороши. На лету угадывая намерения друг друга, Ларош и Чайковский могли свободно импровизировать в четыре руки за фортепьяно. Сочиняя свою первую оперу почти на глазах Лароша, Петр Ильич мог, не задумываясь, попросить его гармонизовать женский хор «На море утушка» и, так же не задумываясь, заменить превосходную гармонизацию Лароша своей, более отвечавшей общему характеру музыки.

Тем поразительнее был появившийся в феврале 1869 года печатный отзыв Лароша об опере «Воевода». Умно, остроумно, с великолепным пренебрежением Герман Августович объяснял читателям, что Чайковский обладает лишь ограниченной способностью применяться к требованиям оперного жанра, а также что в его опере на чисто русский сюжет отсутствует русский народный элемент. Эти тяжкие упреки, в различных вариациях повторявшиеся затем по адресу опер Чайковского многими критиками и. в течение многих лет, обличали на деле лишь ограниченную способность самих рецензентов понять новое и сложное музыкальное явление. Но, что, еще гораздо хуже, эти упреки, как и весь холодно-оскорбительный тон отзыва, говорили о болезненной изломанности человека и беспринципности критика, нанесшего начинающему композитору предательский удар в спину.

Существует любопытный рассказ о разрыве. между, недавними товарищами:

— Вы получили, Петр Ильич, мою статью? — будто бы спросил встреченного в консерватории друга Ларош.

— Да, я получил ее, изорвал и бросил в печку, как заслуживает подарок от вас, — ответил Чайковский[72].

Отношения были порваны и возобновились только через два года. Разумеется, возврата к прошлому быть не могло.

«Как критик он имеет много достоинств, — писал Чайковский несколько лет спустя. — Во-первых, он не узкий музыкант-специалист; он вообще человек, обладающий громадной массой сведений. Во-вторых, он превосходно пишет.

К сожалению, эти два громадных достоинства парализуются следующим недостатком. Он непоследователен. Он часто противоречит себе; он руководствуется в своих оценках личными отношениями. У него нет искренности и прямоты… Нельзя требовать, чтоб критик был всегда справедлив и безусловно непогрешим в своих оценках. Но нужно, чтобы он был правдив и честен».

В 1871 году Ларош покинул Москву, чтобы занять должность профессора Петербургской консерватории. Его увлекла грандиозная идея стать суперарбитром в борьбе музыкальных партий и примерить балакиревцев с их противниками. Но для того чтобы не совершить, а хоть попробовать совершить этот подвиг, нужны были авторитет и нравственная сила побольше, чем у Лароша. Случилось неожиданное — даровитый и красноречивый критик постепенно оказался в полном одиночестве. Он в какой-то степени утратил внутреннюю связь с великим музыкальным движением своего времени и лишился необходимой опоры в сплоченном общими идеалами кружке.

То, чего так не хватало Ларошу, в избытке было у автора не совсем удавшейся оперы «Воевода». С отъездом Лароша Чайковский начинает вести в печати регулярные обзоры московской музыкальной жизни. Это не свободная, непринужденная болтовня на музыкальные темы и не деловитые справки об исполнителях, произведениях и композиторах. Вслед за Одоевским, Серовым Чайковский выступает как музыкальный публицист, как страстный и целеустремленный борец.

По преданию, беспощадный враг Карфагена, римский патриот Катон, каждую свою речь, независимо от темы, кончал словами: «Все же полагаю, что Карфаген должен быть разрушен». Таким «Карфагеном» была в Москве 1860-х— 1870-х годов итальянская оперная антреприза. Пять, а то и шесть раз в неделю шли в Большом театре небрежно поставленные и плохо срепетированные оперы, на языке, не понятном для девяноста девяти из ста слушателей. Гениальные творения Глинки давались редко и в убийственном исполнении. Оперы Римского-Корсакова и Мусоргского появлялись на московской сцене, как правило, десятилетия спустя после их создания.

«На основании каких соображений на поприще нашего искусства происходит систематическое принижение всего хорошего, полезного, дельного в пользу пошлого, бессмысленного и вредного? — спрашивал Чайковский в одной из самых сильных своих статей. — Кому это нужно? Кто от этого выигрывает?»

Отдавая дань искусству подлинно выдающихся исполнителей-гастролеров, Чайковский то гневно, то с беспощадной насмешкой клеймит светское общество, поклоняющееся итальянским знаменитостям и упорно не замечающее гениальных творений русских композиторов. Он терпеливо и дальновидно воспитывает общественное мнение, приучает читателей за феноменальной безурядицей театрального мирка видеть произвол, корыстный расчет и самоуверенное всевластие сановных сфер[73].

Из сезона в сезон с неослабевающей энергией Петр Ильич бьет в одну точку. Сам он однажды метко сравнил свою критическую деятельность с упорной работой дождевой капли, незаметно то-чащей камень. Каждой строкой он борется за музыкальное просвещение масс, за чисто народное, по его определению, дело Русского музыкального общества, за высокий идеал глубокого по содержанию и прекрасного по форме искусства. На страницах газет Чайковский продолжает войну с невежеством и мракобесием, какую неутомимо ведет московский консерваторский кружок, тесно сомкнувшийся вокруг Н. Рубинштейна. Критик вполне сознает свое место в этой войне: «Я никогда не должен терять из виду роль, принадлежащую мне как представителю того кружка, который в Москве имеет исключительное право компетентности по части моего искусства», — заявляет он в одной из статей и прямо сравнивает себя с депутатом парламента, выражающим мнение своих избирателей.

Прочной опорой, немеркнущим художественным идеалом являются для Чайковского-критика творения Глинки. В них видит он непередаваемое богатство образов, целую галерею ярко обрисованных музыкой характеров, сюжетных ситуаций и душевных состояний. Его поражает совершенное слияние у Глинки пластической мелодии с красотой самобытной гармонии и прозрачностью инструментовки, широчайшей доступности с высокой степенью мастерства.

Верой и правдой служит Чайковский своим пером славному делу просвещения масс. Ограниченный тесными рамками газетной статьи-обзора, он тем не менее успевает дать в своих рецензиях целую портретную галерею композиторов и выдающихся исполнителей, драгоценный альбом беглых, но метких и выразительных зарисовок, не утративших значения и посейчас, а в свое время научивших десятки тысяч читателей любви и уважению к искусству.

Во имя заветов Глинки и подлинного музыкального просвещения Чайковский сурово осудил концертную деятельность хора Славянского. Выдвинутый и поддержанный группой московских славянофилов, певец Д. А. Агренев, принявший звучный псевдоним Славянский, заявил претензию на открытие русской народной песни, остававшейся будто бы до него неведомой слушателям и музыкантам. Его имевшие шумный успех эстрадные выступления, порою интересные и удачные, но чаще лишенные вкуса и откровенно бившие на эффект, противопоставлялись наивными или заинтересованными людьми всей деятельности Музыкального общества и кропотливой повседневной работе Московской консерватории. Их печатно объявляли истинно русскими и подлинно народными в отличие, очевидно, от не истинно, русских опер Глинки и Даргомыжского, от не подлинно народных произведений Бетховена и Шуберта.

Чайковский верно понял грубо-демагогический характер подлаживания Славянского под неразвитый вкус. Ему претил квасной патриотизм, фальшивый и поверхностный, под флагом которого действовал «апостол русской песни», к слову сказать, доживший со своим хором до 1905 года и совершенно закономерно превративший свои концерты в демонстрацию верноподданнических чувств к «обожаемому монарху».

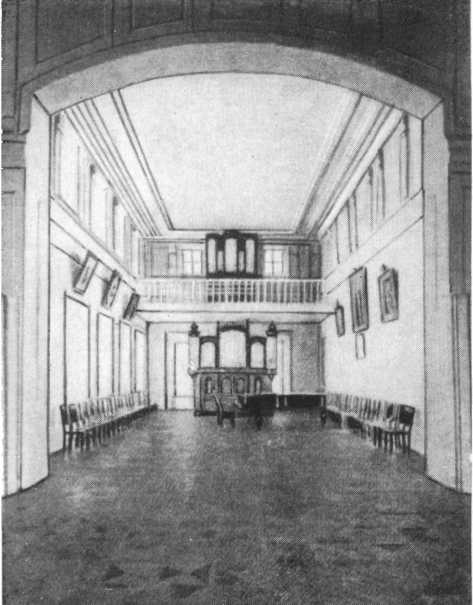

Концертный зал Московской консерватории до перестройки здания.

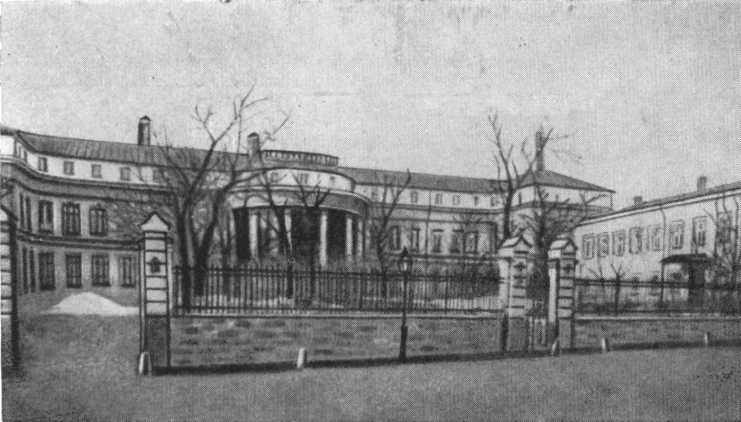

Здание Московской консерватории до перестройки.

С. И. Танеев. С фотографии 80-х годов.

Н. Д. Кашкин. С фотографии 60-х годов.

Смелые и энергичные статьи Чайковского вызвали целую бурю в тех кругах, какие он сам заклеймил именем темного музыкального царства. К концу 1875 года нападки на Петра Ильича принимают характер настоящей травли. Московская славянофильская газета «Современные известия» и петербургский умеренно-либеральный «Голос» предоставляют свои страницы для самых беспардонных выпадов против композитора. В разгар этой полемики, перешедшей из области музыки на почву чисто личную, Чайковский обрывает спор. Его последняя статья, имеющая подзаголовок «Генеральное сражение с моими газетными врагами», появляется 10 декабря, а двумя неделями позже очередной «подвал» музыкальной хроники подписал уже другой критик. «От фельетонства отказался наотрез», — читаем в письме к Модесту. Музыкального критика Чайковского более не существовало.

В течение пяти лет своей рецензентской работы Петр Ильич ярко проявил «мужественную энергию, лежавшую в основе его личности». В финале сказалась также острая впечатлительность его натуры: в состоянии тяжелого нервного расстройства он уехал в декабре 1875 года за границу, чтобы хоть на несколько недель изменить ставшую непереносимой обстановку.

Но плоды критической деятельности были прочнее, чем могло показаться. И когда несколькими годами позже итальянская оперная антреприза в Большом театре была уничтожена, когда Московское отделение Музыкального общества и Московская консерватория окончательно стали на твердую почву, так что соперничество эстрадного хора перестало быть для них тревожным, немалая доля заслуги в этом падала на самоотверженную работу музыкальных критиков — Одоевского, Лароша, Кашкина и, быть может, в первую очередь Петра Ильича Чайковского.

Эта полоса жизни принесла Петру Ильичу бурные волнения, большие радости, большие страдания. Это был трудный сев и трудная, но богатая жатва. Оглядываясь назад, он, вероятно, мог бы выразить это сложное чувство словами одного из своих писем: «Жизнь имеет только тогда прелесть, когда состоит из чередования радостей и горя, из борьбы добра со злом, из света и тени, словом, из разнообразия в единстве… Давайте же жить на земле, пока живется!»

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

«There is a certain slant of light…» Зимний свет, ты — тихий свет

«There is a certain slant of light…» Зимний свет, ты — тихий свет Зимний свет, ты — тихий свет, Ты — не ураган. В тех лучах уж много лет Чудится орган. Отойди, поберегись (Сердцем рвешься ввысь!) Металлический регистр Над тобой завис. Этот холод нам знаком: Только запоешь, Только

Глава XV ТЕНИ И СВЕТ В СТРАНЕ ЛИНКОЛЬНА

Глава XV ТЕНИ И СВЕТ В СТРАНЕ ЛИНКОЛЬНА Отрава в сознании американца. Пустующие дома при бездомных. Обывательские критерии. Капитан в океане буржуазной прессы. Как губернатор прошел мимо теории Маркса. Беседы с Кейнсом. Чем заменяют серьезное искусство. Беспощадное сито

«Свет, всегда свет!» (1873–1878)

«Свет, всегда свет!» (1873–1878) Летом 1873 года роман о революции закончен, и писатель возвращается в Париж. Туда зовет многое — и борьба за амнистию, и хлопоты, связанные с изданием книги, и, главное, тяжелая болезнь сына; надежды на его выздоровление уже нет.Франсуа Виктор

ГЛАВА VIII СВЕТ И ТЕНИ

ГЛАВА VIII СВЕТ И ТЕНИ Уныло выглядел Копенгаген в декабре 1839 года. На заснеженных улицах не слышно громкого смеха и веселых разговоров, у прохожих на шляпах черный креп, вечерами у подъезда театра темно и пусто. В городе был объявлен траур: умер король Фредерик VI. Многие

5. Крещения: свет и тени

5. Крещения: свет и тени * * * Привели крестить двух мальчишек, 12 и 10 лет от роду. Рассказываю им о Христе и о Церкви. Мамаша: Да вы можете много не рассказывать, они ведь уже крещеные. - ??? - То нам перекрестить надо. А то крестные гадами оказались. * * * Задаю вопрос пришедшей

Глава 12. Работа в тени

Глава 12. Работа в тени Как только баронесса уехала, я отправил несколько открыток в Берн, Базель и Цюрих, чтобы предупредить некоторых агентов о моем приезде. А потом, несмотря на ордер на мой арест, я отправился на прогулку по солнечной Лозанне. Все это дело казалось мне в

Свет и тени моторизации

Свет и тени моторизации Старики в Польше еще помнят газетную дискуссию на тему, как по-польски называть автомобиль. Наряду с повсеместно принятым впоследствии названием «самоход» употреблялось и слово «самоезд», причем сторонники второго термина ссылались на логику.

Свет и тени

Свет и тени Пехота продолжает наступать по железной дороге в направлении Двинская — Екатеринодар. Мы охватываем расположение противника с севера, занимая станицу за станицей. Сейчас мы уже подходим к Новотитаровской.Наш игрушечный начальник конвоя, хорунжий К., вчера

Свет и тени

Свет и тени Не удовлетворяясь изучением вод земных, океанских течений, волн морских и речных, маг Леонардо изучает и воды лунные.Он проводит целые ночи у окна, наблюдая за светлыми и темными участками Луны, и затем делает вывод, что более темные участки— твердые, а более

Глава 22. В ТЕНИ ПОДПОЛЬЯ

Глава 22. В ТЕНИ ПОДПОЛЬЯ В один из жарких майских дней 1957 года я навестил свою тетушку, которая жила в гаванском районе Альмендарес. Моя тетушка да Дидель Пино и его семья - вот единственные мои родственники, живущие в старом гаванском доме на 17-й улице. До недавнего времени

СВЕТ И ТЕНИ

СВЕТ И ТЕНИ Памяти матери — света моего детства Предисловие Мнемозина — самая занятая и драгоценнейшая из муз. Если бы она не воссоздавала для нас события прошлого, сохраняя их в веках и в поколениях, не существовало бы ничего: ни искусства, ни истории, ни общества, не

Из тени на свет

Из тени на свет Смена руководителя идеологической работы в крае сказалась на отношении ко мне. Возвращалось незаслуженно отнятое доверие и уважение. После многолетнего пребывания в тени, меня снова вывели на свет, учитывая и по достоинству оценивая мой опыт, знания,