Расти в ответ Москва. 1954-1971

Расти в ответ

Москва. 1954-1971

Андрей учился во ВГИКе на курсе кинорежиссера Михаила Ромма (1901–1971), пользовавшегося большим авторитетом как среди официальных кинодеятелей, так и у «продвинутой» вгиковской молодежи.[48]

По признанию Андрея Тарковского, его художественная учеба начиналась с фильмов Александра Довженко и Бориса Барнета. А Михаил Ромм был для него учителем в прямом, «школьном» смысле слова, – человек, который научил Андрея быть самим собой. И не только Андрея. Роль Михаила Ромма в судьбе нескольких поколений советских кинорежиссеров кратко и точно определила искусствовед Майя Туровская:

Почти нет сегодня крупного режиссера, который не был бы его учеником. В известной мере его опыт как раз был тем, от чего ученики отталкивались: это был насквозь жанровый, повествовательный зрительский кинематограф тридцатых годов в самом чистом его виде. Но Ромм был и самым живым, подвижным из кинематографистов старшего поколения. Он учил тому, что умел (а он был профессионалом в полном смысле), но, кажется, единственный – готов был учиться у своих учеников. Он давал им взаймы деньги, вытаскивал из неприятностей, протежировал им на киностудиях, защищал их работы, не похожие и даже опровергающие его собственные. К ученикам своим он был заботлив и самоотвержен, как наседка.

В ноябре 1971 года, когда хоронили Ромма, Андрей Тарковский хотел сказать небольшую речь, однако выступить на панихиде по каким-то причинам не смог. Текст речи уцелел. Приводим его полностью.

Нет больше с нами Ромма.

Ромма, который для нескольких поколений своих цеховых коллег был символом человеческой и профессиональной порядочности.

Когда нам становилось плохо, если на нас обрушивалась беда, или неотступно преследовали неприятности, – мы приходили к Ромму, чтобы поделиться ими. Вернее, переложить на его плечи большую часть собственных горестей.

Мы делали это, чтобы не заболеть, и инстинктивно стремились вдохнуть глоток воздуха в доме человека с чистой совестью. И вот пришел день, последний день жизни Ромма. И Ромма не стало.

Ученики какого иного Мастера могли бы свидетельствовать о том, что учитель делится с ними самыми сокровенными?

Не замыслами, нет! Не успехами и победами! Нет!

Мы понимаем – на это всегда готова прежде всего бездарность.

Ромм делился с нами сомнениями, неудачами.

Разве мы это забудем? Он никогда не боялся говорить нам правды о себе.

И тем не менее, был неуязвим, ибо был полон чувства собственного достоинства.

Умер Михаил Ильич. Обладавший безмерной полнотой благожелательства к людям.

Когда уходят близкие, мы плачем не потому, что жалеем их. Нет.

Утверждать это было бы лицемерием.

Мы жалеем себя. Это мы потеряли. Поэтому мы плачем.

В этом мире, пораженном энтропией совести и человеческого достоинства, мы испытываем чувство вины перед ушедшим. Потому что мы были бездушными и эгоистичными. А он каждый день, каждый час – фактом своего существования бессознательно старался вдохнуть в нас это чувство, которое делает нас свободными – чувство собственного достоинства. Поэтому он умер.

Прощайте, дорогой Михаил Ильич!

И если в нас теплятся еще остатки достоинства и совести, мы постараемся, чтобы они не угасли. Во имя Вас.

Среди тех, кто прошел «школу Ромма», – такие мастера, как Тенгиз Абуладзе, Георгий Данелия, Глеб Панфилов, Василий Шукшин, Реваз Чхеидзе, Александр Митта… Процент выхода «радия» из руды в мастерской Михаила Ромма всегда был много выше среднего.

Ромм размышлял:

…Вот собирается мастерская, 15 человек студентов, из которых выходят режиссеры или актеры. И хороший педагог, опытный педагог всегда знает, если в этой мастерской два-три очень ярких, талантливых человека, мастерская в порядке.

По существу говоря, он может сам и не учить. Они сами будут друг друга учить, они сами будут учиться. Группа сильных ребят, которая формирует направление мастерской, ее запал, так сказать, систему мышления. Тогда в мастерской весь уровень необыкновенно повышается…

Шукшин и Тарковский, которые были прямой противоположностью один другому и не очень любили друг друга, работали рядом, и это было очень полезно для мастерской. Это было очень ярко и противоположно. И вокруг них группировалось очень много одаренных людей. Не вокруг них, а благодаря, скажем, их присутствию.

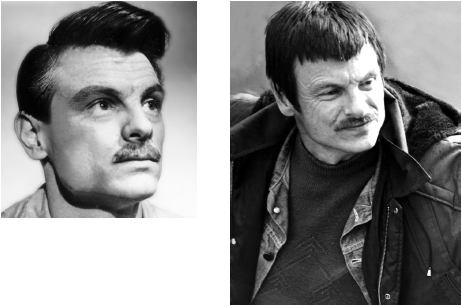

Андрей Тарковский.

Начало 1960-х годов (слева) и середина 1970-х годов

Однокурсниками Тарковского были Александр Гордон (будущий муж его сестры), Мария Бэйку, Василий Шукшин, Владимир Китайский, Валерия Андерсон, Юлий Файт, Александр Митта, Хельмут Дзюба, Валентин Виноградов…

Все однокурсники в той или иной мере влияли на формирование каких-то сторон режиссерского метода Андрея Тарковского, но влияние это не стоит переоценивать. Конечно, они были спарринг-партнерами, однако, так сказать, для разминки, для разогрева. Творчество большинства своих успешных сокурскников Андрей не раз критиковал, как бы ища точку отталкивания. Но настоящими соперниками-учителями Андрей всегда считал великих режиссеров. Как замечательно сказано у Рильке:

Он ждет, чтоб высшее начало

Его все чаще побеждало,

Чтобы расти ему в ответ…[49]

Сохранился листок, на котором по просьбе искусствоведа Леонида Козлова Андрей написал фамилии режиссеров и фильмы, которые были для него вехами. Среди них – Бунюэль, Бергман («Земляничная поляна»), Брессон («Дневник священника», «Мушетт»), Антониони, Куросава («Семь самураев»), Тэсигахара («Женщина в песках»), Мидзогути, Чаплин («Огни большого города»), Виго.

Эти режиссеры учили Тарковского не каким-то формальным приемам, не стилю, а умению найти адекватное соответствие формы и содержания, искусству раскрепощения образного мышления.

Впрочем, на определенном этапе развития Андрей как бы перестал учиться у внешнего мира, перестал делать открытия в том, что его окружало. Terra incognita переместилась для него в сферы собственного подсознания, в область духовного (мистического) опыта. В письме одному из друзей в январе 1973 года он сообщает:

Раньше мне казалось, что Новое формирует меня, вытягивает из меня новые возможности, деформирует и развивает. В конструктивном смысле этого слова. А сейчас нет. И впечатления сталкиваются во мне, словно в какой-то игре, суть которой – бесконечный обмен, размен (вроде шашек или шахмат), в результате которого твоя информация сводится к нескольким, более или менее выпуклым, впечатлениям, которые как бы доказывают тебе твою правоту по тому или иному поводу.

То есть какая-то дикая схоластика, где ты наперед знаешь и не веришь в чудеса, способные изменить твое отношение к действительности.

Грубо говоря: сколько бы ни накапливалось сведений, впечатлений, мыслей, вплоть до образов прекрасного – все обессмысливается тем, что все это не способно изменить меня самого.

Есть нечто, что способно меня изменить, сдвинуть, потрясти: это чудеса. А с чудесами сейчас сам знаешь. Не густо!

Выходит, уже на стадии «Зеркала» учеба и постижение нового прекратились? Это и так, и не так.

В конце жизни Андрей говорил, что было время, когда он мог назвать имена людей, влиявших на него, ставших для него учителями. Но теперь в его сознании сохраняются лишь «персонажи», наполовину святые, наполовину безумцы, подобные Доменико из «Ностальгии» или Александру из «Жертвоприношения». Режиссер объяснял:

Эти «персонажи», может быть, слегка одержимы, но не дьяволом; это, как бы сказать, Божьи безумцы. Среди живущих я назову Робера Брессона. Среди усопших – Льва Толстого, Баха, Леонардо да Винчи… В конце концов, все они были безумцами. Потому что они абсолютно ничего не искали в своей голове. Они творили не при помощи головы… Они и пугают меня, и вдохновляют…

Совершенно особое место среди учителей Андрея занимал отец. Хотя был воспитан Андрей матерью, но нельзя не заметить значительного влияния судьбы и творчества Арсения Тарковского на мировоззрение сына.

Эстетика фильмов Андрея – это не только обогащенное личным опытом наследие кинематографа Довженко, Бергмана и итальянских неореалистов, это и аура русской классической поэзии – Тютчева, Блока, Ахматовой и, конечно, Арсения Тарковского.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

ОТВЕТ СТРАНЫ И ОТВЕТ МАТЕРИ

ОТВЕТ СТРАНЫ И ОТВЕТ МАТЕРИ Осень 1951 года.Поджигатели войны считают, что они основательно укрепили свои позиции, и потому предпринимают такие действия, которые можно считать прямым вызовом борцам за мир.В один день вышли из заключения несколько тысяч японских фашистов.

И СТАЛА РАСТИ ПОПУЛЯРНОСТЬ

И СТАЛА РАСТИ ПОПУЛЯРНОСТЬ «Оставь Россию в покое!»В годы войны наша героиня прославилась не только среди жителей Балкан, весть о ее необычайных способностях вышла далеко за пределы близлежащих государств.2 февраля 1943 года, в самый разгар войны, ее навестил сам Адольф

Головастик начал расти

Головастик начал расти Если бы вам, столичному предпринимателю, пришла в голову идея строить бизнес в регионах, то что бы вы сделали?Вы бы, наверное, посчитали, сколько у вас денег, и вложили их в точки в самых больших и прибыльных регионах. Потом, заработав денег, вложили бы

Глава 6 «И будет сладкая тревога Расти при имени твоем». Н.Г.

Глава 6 «И будет сладкая тревога Расти при имени твоем». Н.Г. Я говорил: «Ты хочешь, хочешь? Могу я быть тобой любим? Ты счастье странное пророчишь Гортанным голосом твоим. А я плачу за счастье много, Мой дом — из звезд и песен дом, И будет сладкая тревога Расти при имени

Москва, МХАТ, 1954 год

Москва, МХАТ, 1954 год – Ольга Леонардовна, позвольте я вас провожу. – Алла Тарасова мягко взяла под руку Книппер-Чехову и неспешно повела ее в ложу. Следом семенили директор театра и стайка администраторов. – Сегодня в честь вашего юбилея, как уславливались, даем «Три

Приложение 4. ЛЕТОПИСЬ СОВЕТСКОЙ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ И МЕРОПРИЯТИЙ СССР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА (хронология событий: 1954—1971 гг.)

Приложение 4. ЛЕТОПИСЬ СОВЕТСКОЙ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ И МЕРОПРИЯТИЙ СССР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА (хронология событий: 1954—1971 гг.) 1954 год25 января —18 февраля — совещание министров иностранных дел СССР, Англии, США и Франции в Берлине по вопросам уменьшения

КОМАНДИРОВКА (Москва, 28 февраля 1971 г.)

КОМАНДИРОВКА (Москва, 28 февраля 1971 г.) Хмурая, холодная столица СССР. У здания Главпура на Гоголевском бульваре топчется группа людей в кургузых пальтишках и шапках-ушанках. Курят «Яву», «Приму», «Север». Это советские военспецы. С ними я — 20-летний переводчик-арабист.Нас

В поисках пути Москва – Туруханский край – Москва 1940-1950-е

В поисках пути Москва – Туруханский край – Москва 1940-1950-е В архивах Музея кино хранится автограф стихотворения Андрея Тарковского «Тень», датированный 5 апреля 1955 года. Я и молод, и стар, я и мудр, и глуп, Смертью пахнет левкой, флоксы – грецким орехом. А брезгливая складка

Что значит расти Лайзой

Что значит расти Лайзой В раннем детстве Лайза редко оставалась одна, и если родители в чем и соперничали между собой, так это в том, кто окружит ее большим вниманием. Постепенно Лайза превратилась в неотъемлемую часть их профессиональной деятельности. Она играла с детьми