Андрей Сахаров — аспирант Тамма

Андрей Сахаров — аспирант Тамма

С патронного завода в теоретическую физику

Морально-политические сложности ядерной физики были неведомы двадцатитрехлетнему инженеру Ульяновского патронного завода Андрею Сахарову, когда в июле 1944 года он отправил письмо директору ФИАНа:

Прошу допустить меня к приемным экзаменам в аспирантуру Физического института по специальности «Теоретическая физики», которую считаю своим призванием. Так как я работаю в системе НКВ [Наркомата вооружений], то для сдачи экзаменов мне необходимо выслать вызов по адресу: Ульяновск. Заволжье. До востребования.[84]

Два заводских года не прошли даром: к заявлению прилагалось авторское свидетельство на изобретение, а также рукописи трех работ, — «переданы проф. Иг. Евг. Тамм», — приписано другой рукой. Видимо, то была рука отца (тогда доцента в Педагогическом институте), передавшего эти рукописи Тамму.

В сопутствующей автобиографии Сахаров рассказал о своих занятиях во время, названное им «“инженерным периодом” моей жизни», и с гордостью — о большом экономическом эффекте его изобретения.[85] Так что он вполне мог считать, что уже внес свой вклад в победу, когда почувствовал непреодолимый зов науки.

К теоретической физике его привели размышления о «патронных» изобретениях, но было бы призвание, а повод найдется. Удивительнее, что он отказался остаться в аспирантуре сразу после окончания университета, когда ему это предложили в 1942 году. Ведь способность к науке включает в себя способность сосредоточиваться на ней даже в самых, казалось бы, неподходящих условиях.

Однокурсник Сахарова не может забыть его, сидящего на рюкзаке и углубленного в научный журнал осенью 1941 года, когда студенты-физики, выбравшись иэ Москвы в Шатуру, ожидали эшелон, который должен был эвакуировать университет в Ашхабад.

Я подошел, заглянул к нему через плечо. Вижу — обзор по колориметрии [о методах измерения цветов — предмет мало увлекательный]. Испросил ошарашенно: «Для чего ты это читаешь?!» Андрей ответил с исчерпывающей ясностью: «Интересно».[86]

Сам Андрей помнил о другом своем чтении в ожидании эшелона:

Эти дни оказались для меня почему-то очень плодотворными в научном смысле — читая книги Френкеля по квантовой механике и теории относительности, я как-то сразу очень много понял.

Эшелон наконец отправился, и жизнь в нем установилась.

В каждой теплушке с двумя рядами двухъярусных нар и печкой посередине помещалось человек сорок. Дорога заняла целый месяц, и за это время в каждом вагоне сформировался свой эшелонный быт, со своими лидерами, болтунами и молчальниками, паникерами, доставалами, объедалами, лентяями и тружениками. Я был скорей всего молчальником, читал Френкеля, но прислушивался и присматривался к происходящему вокруг, внутри и за пределами вагона, к раненной войной жизни страны, через которую проходил наш путь.

Физика, которая притягивала тогда Андрея Сахарова, была вовсе не ядерной. О делении урана и цепной реакции он узнал еще до войны, но, как он пишет, «к своему стыду», не оценил важность открытия, и «до 1945 года просто забыл, что существует такая проблема». Почему «к стыду»? Ведь физика так богата проблемами! В ашхабадской эвакуации, вопреки тяготам жизни и последнего сжатого года учебы, Андрей вместе с товарищем организовал кружок по теории гравитации.[87] Трудно найти тему более удаленную от специальности «оборонное металловедение», с которой они выпускались из университета.

Но Сахаров, видно, хорошо освоил эту специальность, раз его не отпускали с оборонного завода даже по вызову из Академии наук. То был военный завод и военная осень 1944 года. В декабре директору ФИАНа Вавилову пришлось специально ходатайствовать об «откомандировании [А.Д. Сахарова] с завода в наш Институт». Нашли обходный маневр — Сахарова утвердили в аспирантуре «без отрыва от основной работы». И только с 1 февраля 1945 года — «с отрывом».

Уже в первые фиановские месяцы до нового аспиранта дошли разговоры о какой-то Лаборатории № 2, которая якобы стала «центром физики», но мир науки открылся ему слишком широко, чтобы интересоваться лишь одним каким-то центром. Он получил возможность делать настоящую физику в общении с мастерами этого дела.

Аспирант изучал высокую науку — теорию относительности и квантовую теорию — по немецким книгам, полученным от Тамма: «Почти не отрываясь, прорабатывал обе книги Паули, и они меняли мой мир».

Оторвался он только для небольшой работы, доставившей ему удовольствие и запомнившейся на всю жизнь. Доклад, который новичок-аспирант сделал уже в марте, назывался «О причине аномального поглощения звука в воде с наличием “пузырьков”». У фиановских акустиков возник вопрос о затухании звука в пене, которая получается при встряхивании воды, и они пришли с этим вопросом в теоротдел. По словам Тамма: «Сахаров сразу нашел качественное объяснение и через неделю пришел с готовой теорией».

В мае — доклад об электрическом пробое в диэлектриках. И в мае «незабываемое событие — Победа над фашизмом».

Сразу же за победным маем 45-го года в сахаровских воспоминаниях следует август.

Утром 7 августа я вышел из дома в булочную и остановился у вывешенной на стенде газеты. В глаза бросилось сообщение о заявлении Трумэна: на Хиросиму б августа 1945 года в 8 часов утра сброшена атомная бомба огромной разрушительной силы в 20 тысяч тонн тротила. У меня подкосились ноги. Я понял, что моя судьба и судьба очень многих, может всех, внезапно изменилась. В жизнь вошло что-то новое и страшное, и вошло со стороны самой большой науки — перед которой я внутренне преклонялся.

Вскоре газета «Британский союзник», издававшаяся Английским посольством на русском языке, начала печатать официальный американский «Отчет Смита» о создании атомной бомбы.

Я с нетерпением хватал и изучал каждый вновь поступающий номер. Интерес у меня при этом был чисто научный. Но хотелось и изобретать — конечно, я придумывал при этом либо давно (три года) известное <> либо непрактичное <> Мой товарищ школьных и университетских лет Акива Яглом говорил тогда — у Андрея каждую неделю не меньше двух методов разделения изотопов.

Когда публикация в «Британском союзнике» завершилась, я остыл к этим вещам и два с половиной года почти не думал о них.

Думал он о большой науке. В отчете теоротдела за 1945 год по «основной проблеме элементарных частиц» сказано:

И.Е. Тамм выдвинул новую гипотезу о характере взаимодействия между протоном и нейтроном и при участии аспиранта А.Д. Сахарова приступил к вычислениям, необходимым для количественной проверки предложенной теории. Соответствующие вычисления являются крайне трудоемкими.

Ноябрьский доклад Сахарова уже об этом — «Рациональная вычислительная схема для вычисления шпуров».

Без пояснений ясно, что это на пальцах не объяснишь. Это ядерная физика, одним из пионеров которой был Тамм. А большой наукой для него и его нового аспиранта было тогда понять закон, управляющий жизнью атомного ядра.

Капля ядерной физики

Ядерная физика во многом определила судьбу этого аспиранта и судьбу «очень многих, может всех». Поэтому для любознательных нефизиков попробуем дать простой ответ на вопрос, что, собственно, так интересовало Тамма.

Сейчас уже любой нефизик знает, что все предметы, окружающие его, состоят из атомов. Разновидностей этих стандартных частей мироздания — элементов — меньше сотни, ничтожно мало по сравнению с разнообразием предметов, из них составленных.

Еще в прошлом веке химик Дмитрий Менделеев обнаружил порядок в свойствах химических элементов. Он разложил по полочкам все известные тогда элементы и предсказал новые, для которых предназначил пустые места на полочках. Предсказанные элементы были открыты, встали на приготовленные им места, а весь «шкаф» получил название Периодическая система Менделеева.

Совершенно непонятным, однако, оставалось, почему у элементов столь различные свойства. Почему, например, одни — блестящие металлы, а другие — прозрачные газы. Столь же непонятно было, что такое атом, как он устроен. Загадки атомного мира копились, пока истории это не надоело. И тогда, как не раз случалось в истории науки,

Сто загадок ? одна отгадка.

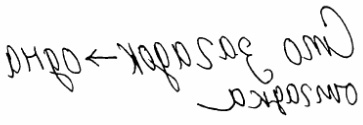

Не зря же Андрей Сахаров, демонстрируя как-то свою способность зеркального письма, запечатлел эту поговорку — в ней общая формула научного триумфа. Таким триумфом стало открытие или, лучше сказать, раскрытие атома.

Сначала в 1911 году Резерфорд, изучая радиоактивность, экспериментально обнаружил, что атомы в основном состоят… из пустоты. Только самый центр атома, занимающий одну миллион-миллиардную его часть, заполнен. Это и есть ядро, вокруг которого на огромных расстояниях движутся электроны. Если ядро увеличить до размеров яблока, то электроны — пропорционально — удалились бы от яблока-ядра на десяток километров. Это означало, что проблема радиоактивности кроется в ядре и что радиоактивная, или внутриатомная, энергия должна именоваться ядерной. Когда ядро меняет свое состояние, излишек энергии уносят из него частицы или световое излучение — ?-, ?-, и ?-излучения. ?, ? и ? — первые буквы греческого алфавита и первые буквы ядерной азбуки.

Два года спустя Нильс Бор разгадал законы, по которым движутся электроны в атоме, — квантовые законы атомной физики. И на этой основе затем объяснил устройство «шкафа Менделеева». Именно тогда стало ясно, что свойства атома определяются его ядром.

Ядра различаются зарядом и массой. Разные по заряду ядра — химически разные элементы. Одинаковые по заряду, но разные по массе — это химически неотличимые изотопы одного элемента. Самое легкое ядро у водорода — это всего одна частица, и ее назвали протоном. Самое тяжелое — ядро урана, в котором двести с лишним частиц.

Тут самое время для второй общей формулы научного прогресса:

В сердцевине отгадки — новые загадки.

Устройство ядра оказалось загадкой еще более трудной, чем устройство атома. Ведь противоположно заряженные электрон и ядро связывает сила электрического притяжения — сила, известная со времен Максвелла и давно одомашненная. А что удерживает вместе одноименные заряды ядра? Что преодолевает огромные силы электрического отталкивания? Ведь эти силы в миллиарды раз больше атомных из-за того, что ядро в сто тысяч раз меньше атома.

Этот ядерный вопрос до сих пор не получил полного ответа, но один из первых шагов к его решению сделал Игорь Тамм в 1934 году.

Незадолго до того экспериментаторы открыли новую частицу — электрически незаряженную, нейтральную, — назвали ее поэтому нейтрон. Но во всем остальном нейтрон оказался похож на протон. Их признали равноправными составляющими ядра и объединили общим названием — нуклон. Уже это решило несколько ядерных головоломок, но остался вопрос о силе, связывающей частицы ядра.

Тамм предположил, что связывать протон и нейтрон может обмен известными легкими частицами (из которых самая известная — электрон), как будто нуклоны все время перебрасываются мячиками из рук в руки. Это была новая идея. Новая и… неправильная. Тамм сам провел соответствующий расчет, убедился, что сила слишком мала, и опубликовал свой отрицательный результат. Отрицательный только на первый взгляд.

По пути, намеченному Таммом, пошел в 1935 году японский теоретик Юкава, который, однако, не стал заранее назначать частицу, обмен которой связывает нуклоны в ядре. И тоже получил отрицательный результат — подходящая частица должна была иметь массу в 200 раз больше массы электрона, а поскольку такой частицы никто не наблюдал, грустно заметил он, «изложенная теория находится, по-видимому, на неверном пути».[88]

Путь был верный. Через два года, в 1937 году, экспериментаторы открыли частицу с такой массой. Ее назвали мезон, от греческого слова, означающего промежуточный, средний по массе между электроном и протоном. Нашли новую частицу, но не закон ядерного взаимодействия. Путь был верный, но очень извилистый. Физики не догадывались тогда, что найденная частица — не та, которую предсказал Юкава. Убедятся они в этом только через десять лет, к счастью для научного прогресса тут же найдут «ту» частицу и передадут ей имя мезон.

А пока — и все следующее десятилетие — проблема ядерных сил стояла перед физикой, и все следующее десятилетие Тамм видел перед собой эту проблему.

Игорь Тамм, безработный фундаментальный теоретик

Десятилетие это было самым черным в жизни Тамма. В 1937-м он лишился троих близких ему людей: младшего брата, друга юности и любимого ученика. Почему его самого не объявили врагом народа, понять трудно, но в хаосе Великого террора таких непонятных вещей много. Ясно только, что звание члена-корреспондента Академии наук тогда не защищало, и ядерной физике было еще далеко до стратегической профессии.

Потери тридцать седьмого года повлекли за собой, однако, оргвыводы — ректор университета порекомендовал Тамму подать в отставку с должности заведующего кафедрой теоретической физики. А после ареста в 1938 году сотрудника ФИАНа Румера приняли меры и в Академии наук. Из-за «необеспеченности руководства со стороны заведующего отделом [Тамма], недостаточной работы по подготовке кадров» теоротдел формально закрыли, а его сотрудников распределили по лабораториям.[89]

Затем мрачные годы войны и эвакуации института в Казань до осени 1943 года.

Только после возвращения ФИАНа в Москву теоротдел восстановили и Тамм занял свое место.

Труднее было с творческой безработицей — за десятилетие после 1937 года Тамм не решил никакой задачи, сопоставимой с результатами предшествующих лет. Условия военного времени многое могут объяснить. Но для страстной натуры Тамма такие объяснения мало что значили. Значила бесплодность усилий построить теорию ядерных сил.

К природному энтузиазму Тамма добавлялось то, что в физику он входил в революционное для нее время, когда радикально менялись самые основные ее понятия: пространство, время, причинность. Осуществилась мечта алхимиков — ядерные «алфизики» научились превращать один элемент в другой. Выдающиеся физики, начиная с Бора, даже вполне серьезно обсуждали другую несбыточную мечту — вечный двигатель. А Тамму самому удалось внести вклад в понимание неэлементарности элементарных частиц.

Это теперь ясно, что революционный период в фундаментальной физике закончился в начале 30-х годов. А поколение, на глазах которого революция совершалась, надолго сохранило революционный азарт. Азартный от рождения Тамм — в особенности. У него, настоящего профессионала, за плечами было семь первоклассных результатов, включая теорию излучения Вавилова — Черенкова (за которую ему предстояло получить Нобелевскую премию). Однако сам он больше всего ценил свою — неправильную в узком смысле слова — идею 1934 года о механизме ядерных сил. Тогда он имел дело с передним краем физического знания, и выдвинутая им идея была шагом за этот край.[90]

К физике он относился глубоко эмоционально. «В красивую теорию можно влюбиться, как в красивую женщину», — говорил он.[91] А когда «научный роман» оказывался лишь опьянившей на время страстью, он — опустошенный и несчастный — просил молодых сотрудников «подкинуть какую-нибудь задачку» и называл это «опохмелиться после запоя».[92] Последние полтора десятилетия своей жизни он отдался безответной, увы, влюбленности в чарующе-прекрасную и смелую идею, обещавшую, казалось ему, фундаментальное продвижение в глубь микромира:

Истинная его [И. Е.Тамма] страсть, мучившая всю жизнь и дававшая его жизни высший смысл, — фундаментальная физика. Недаром он сказал за несколько лет до смерти, уже тяжело больной, что мечтает дожить до построения Новой (с большой буквы) теории элементарных частиц, отвечающей на «проклятые вопросы», и быть в состоянии понять ее.

Ко времени появления нового аспиранта Андрея Сахарова ФИАН состоял из семи лабораторий (атомного ядра, колебаний, оптики, люминесценции, спектрального анализа, диэлектриков, акустики) и теоретического отдела.

Теоротдел возглавлял Тамм, его заместителем был В.Л. Гинзбург, работали старшие научные сотрудники Д.И. Блохинцев, М.А. Марков, Е.Л. Фейнберг и акад. В.А. Фок (по совместительству); восемь докторантов и аспирантов.[93]

Под руководством Тамма действовал Большой теоретический коллоквиум, на котором, помимо фиановцев, выступали другие ведущие физики страны, включая Ландау и Померанчука, и собиралась аудитория около трех десятков человек. Темы докладов представляли всю физику: от квантовой теории до расширяющейся Вселенной, от ядерной физики до распространения радиоволн.

Однако в самом теоротделе, согласно отчету за 1945 год, «внимание было сосредоточено на проблеме элементарных частиц и их взаимодействия». И эта проблема должна была остаться центральной: «В предстоящей пятилетке Теоретический отдел предполагает в еще большей мере, чем раньше, сконцентрировать свою работу на основных проблемах современной физической теории: теории элементарных частиц и их взаимодействий».[94]

При этом выделялись «а) Общие вопросы релятивистской квантовой теории и возможные пути устранения весьма глубоких затруднений; б) Теоретический анализ вопроса о возможном числе и свойствах встречающихся в природе элементарных частиц; в) Особо важная и актуальная проблема природы и механизма ядерных сил».

Трудно это читать без сострадания, понимая, сколь многого еще не знала физика 1945 года об элементарных частицах. К счастью для аспиранта Сахарова, ни он, ни его руководитель этого не ведали. Поэтому аспирант успешно осваивал ремесло физика-теоретика, проводя сложные расчеты и готовя свою первую публикацию, которая появилась в 1947 году.[95] Тогда же он увидел, что проблема ядерных сил вошла в область государственной безопасности.

Редакция [журнала] при публикации заменила название «Генерация мезонов» на неточное «Генерация жесткой компоненты космических лучей»; И.Е. [Тамм] объяснил мне замену так:

— Даже Лаврентий Павлович [Берия] знает, что такое мезоны.

Однако тогда даже маршал Госбезопасности не мог знать по-настоящему, что такое мезоны. Летом 1947 года теоретики ФИАНа опубликовали сборник «Мезон» под редакцией Тамма, посвященный состоянию теории ядерных сил, — состоянию неудовлетворительному.[96] В предисловии указано:

Все авторы сборника являются в первом и втором поколении учениками незабвенного Леонида Исааковича Мандельштама, светлой памяти которого они решаются посвятить этот сборник.

Это грустная книга не только потому, что авторы ощущали себя осиротевшими, но и потому, что она слишком наглядно демонстрирует отличие теоретической физики от рубки дров, если воспользоваться сравнением Эйнштейна, — результат виден далеко не сразу. Поэт Маяковский когда-то позаимствовал метафору из истории науки:

Поэзия — та же добыча радия.

В грамм добыча, в год труды.

Изводишь единого слова ради

Тысячи тонн словесной руды.

В еще большей степени это относится к теоретической физике. Сборник «Мезон» весь оказался словесной рудой. Единственное зерно оптимизма в этой книге связано с исследованиями А.И. Алиханова и А.И. Алиханьяна, которые объявили, что обнаружили в космических лучах целое семейство новых частиц и придумали даже название для них — варитроны. Экспериментаторы ФИАНа крайне скептически отнеслись к этим находкам, однако теоретики так нуждались в прорыве, что — вместе с авторами — приняли желаемое за действительное.

Теоретики ошиблись: удостоенные Сталинской премии 1948 года варитроны оказались миражом. Но теоретики были правы в своих ожиданиях: в экспериментах того же рода примерно в то же время, хотя и в другой стране — в Англии, — были открыты настоящие мезоны. Впрочем, и это открытие, награжденное Нобелевской премией, не решило проблему ядерных сил так, как об этом мечтал Тамм. Как напишет через сорок (!) лет Сахаров:

Вся очень хитрая механика [ядерных] взаимодействий до конца не выяснена до сих пор, хотя каждое последующее десятилетие приносило удивительные экспериментальные открытия и глубокие теоретические идеи.

Исследовательский тупик, в котором оказался Тамм, был, возможно, на пользу его аспиранту, так же как научная безработица Мандельштама в Одессе начала 20-х годов помогла Тамму: учитель мог уделять больше внимания ученику.

Это было не только личное общение, но и обязанность аспирантов рассказывать на семинарах новые статьи из научных журналов. прежде всего из главного тогда — «ФизРев’а» (Physical Review). Для этого надо было на ходу освоить английский язык и — главное, безо всяких скидок — освоить язык живой теоретической физики, что еще трудней, потому что «язык» этот меняется с каждым новым продвижением науки.

Другое требование Тамма к аспирантам — преподавать. Сахаров прочитал тогда курсы электричества, теории относительности, ядерной физики в Энергетическом институте. Готовясь к лекциям, он сам систематически осваивал

предметы и потом сожалел, что судьба дала ему на это лишь полтора года, что он не успел так — преподавательски — проработать другие области теоретической физики.

И тем не менее фундаментом для всей его научной жизни он считал «понимание, которое приобрел в первые фиановские годы под руководством Игоря Евгеньевича».

Переходы типа 0?0

Так, мало вдохновляюще, звучала тема диссертации, которую Андрей Сахаров выбрал себе, убедившись, что выдвинутая Таммом ядерная гипотеза не работает. Речь все равно шла о жизни ядра, но уже не «о смысле его жизни», а о тех — нечастых — случаях, когда ядро переходит из одного состояния в другое почему-то без излучения. На это «почему» и ответил Сахаров в своей диссертации.

Вопрос был насущный. Тремя годами позже той же теме посвятил свою диссертацию в Кембриджском университете известный ныне английский теоретик Р.Г. Далитц.[97]

Был ли это главный вопрос в тогдашней физике? Нет. Но это был жизненный вопрос, или, старомодно выражаясь, загадка природы. История физики показывает, что вопрос, считающийся самым главным, со временем, бывает, вообще теряет смысл и смывается потоком знания, а вопрос, кажущийся частным, конкретным, открывает новое русло для этого потока. И заранее никто не знает, чего можно ждать от данной загадки природы. Такое впечатление, что сама природа не делит свои загадки на большие и маленькие. Так относился к науке и Андрей Сахаров.

Об этом, в сущности, сказал на защите его диссертации 3 ноября 1947 года председатель экзаменационной комиссии Г.С. Ландсберг:

У молодых теоретиков, которые заняты такими областями, как область космических лучей, как область ядра, часто бывает некоторое пренебрежение к более классическим разделам, далеким от этого круга вопросам. Но Сахаров на всех экзаменах выступал с полным пониманием любого вопроса, с которым он сталкивался. Все проклятые, каверзные вопросы, на которых большинство аспирантов так или иначе спотыкаются, у него пе вызывали никакого затруднения. Это внешнее проявление того, что этот человек в молодом возрасте обладает достаточно широким научным кругозором и не только по специальным разделам, но и по всем разделам теоретической физики.[98]

В устах Ландсберга это звучало особенно весомо. Целостное восприятие здания физики — от фундамента до крыши — было характерно для его учителя Мандельштама. И кроме того, как раз тогда под руководством Ландсберга готовилось первое издание «Элементарного учебника физики» (вышло в 1948 году) — лучшего курса физики для старших классов, выдержавшего более 10 изданий. В составлении учебника принял участие и отец А. Сахарова, из рук которого диссертант получил свои первые представления о науке.

Впрочем, широта кругозора — это не то же самое, что глубина и прочность знаний. Ландсберг не присутствовал на экзамене по квантовой механике (июнь 1946 г.), о котором на защите рассказал Тамм, объясняя, почему среди экзаменационных оценок Сахарова есть одна оценка «хорошо». Когда тот на экзамене излагал свои соображения, Тамму они показались неверными:

Я с ним очень долго спорил, считая, что они неверны. И поставил ему оценку «хорошо». Через день он пришел ко мне на дом и убедил, что я был не прав…[99]

А завершил свой отзыв Тамм, отметив, что «у Андрея Дмитриевича очень редкое сочетание того, что особенно для теоретиков нужно — двух основных вещей». умение ясно и наглядно представить себе картину явления и мастерское владение математическим аппаратом для решения задачи.

Самостоятельность, оригинальность, которые отмечаются в его диссертации и во многих его беседах, которые играют большую роль и для наших теоретиков, и для наших смежных лабораторий, — все это показывает, что Андрею Дмитриевичу очень многое дано и от него очень многого можно ждать. И я очень рад, что наш теоретический отдел ФИАН может в ближайшее время обогатиться таким сотрудником.

Неудивительно, что после таких отзывов Ученый совет проголосовал единогласно за присуждение Андрею Сахарову ученой степени кандидата физико-математических наук.

Ученый совет не обратил внимания на то, что экзамен по марксистско-ленинской философии Сахаров сдал со второй попытки.

Меня спросили, читал ли я какие-нибудь философские произведения Чернышевского — тогда уже начиналась мода на чисто русских ученых и философов, без западного душка. Я с излишней откровенностью ответил, что не читал, но знаю, о чем речь, — и получил «двойку». Через неделю я прочитал все требуемое и пересдал на «пятерку»…

Память тут ему немного изменила — он получил «хорошо».[100] И новые вопросы были интереснее. Во-первых, надо было рассказать о взглядах Герцена — русского западника, чтением которого, напомним, утешалась в революционные годы родная тетя Андрея Сахарова. Агитационные утопии Чернышевского несопоставимы по глубине с публицистикой Герцена. Другой вопрос — о роли советской интеллигенции в советском обществе — можно считать провидческим. Самым трудным был третий вопрос о борьбе Ленина «против физического идеализма». Сахаров, скорее всего, сам был такой же идеалист, как и его учитель Тамм, который за двадцать лет до того написал: «Что такое материализм в точных науках, я вообще не понимаю — есть наука, и все».

После кандидатских испытаний по диалектическому и историческому материализму Сахарову пришлось вполне эмпирически испытать материальность мира. Был уже конец июня, началось время отпусков, и защиту диссертации перенесли на осень. А на аспирантскую стипендию и карточки содержать семью, когда дочке два года и жена не работает, было очень трудно. Выручал немного огород, на котором молодой теоретик сажал картошку плечом к плечу с другими фиановцами.

Главной тяготой жизни было отсутствие жилья. У родителей — одна комната в общей квартире. Приходилось снимать комнаты — холодные, сырые, проходные, подвальные и на небольшие сроки. Пока подыскивалась следующая, жили вместе с родителями Андрея — пятеро в одной комнате.

Бедой было то, что мать не приняла невестку с самого начала, как только та приехала в Москву с младенцем (дочка родилась в Ульяновске через несколько недель после отъезда Андрея). Мать была уверена, что ее горячо любимый сын заслуживает большего, чем провинциальная девушка Клава Вихирева, с которой жизнь свела его на Ульяновском патронном заводе. Как считал Андрей, в этом треугольнике все «в равной мере были виноваты — или не виноваты»: и он, и жена, и мать.

Андрей подрабатывал, преподавая в Энергетическом институте и в вечерней школе, но на оплату жилья денег хронически не хватало, Помогали родители, дал в долг И.Е. Тамм. Лишь после защиты диссертации Сахаровы, по ходатайству ФИАНа, получили комнату в академической гостинице.

Понимая столь острую нужду в жилье, можно оценить… его отказ решить эту проблему. Он дважды получил такое заманчивое предложение — за год до защиты диссертации и накануне ее. Первый раз предложение исходило от неизвестного ему человека, назвавшегося «генералом Зверевым», второй раз от самого Курчатова. Первый раз Сахарову предложили перейти работать в нашу систему для участия в выполнении важных правительственных заданий», второй — перейти в институт Курчатова и заниматься теоретической ядерной физикой. Так работали хорошо известные Сахарову теоретики — его оппоненты по диссертации А.Б. Мигдал и И.Я. Померанчук. Ему предлагалась высокая зарплата и, главное, квартира в Москве.

Но он отказался:

Я подумал, что не для того я уехал с завода в последние месяцы войны в ФИАН к Игорю Евгеньевичу для научной работы на переднем крае теоретической физики, чтобы сейчас все это бросить. Я сказал коротко, что сейчас я хочу продолжить свою чисто теоретическую работу в отделе Тамма.

Диссертация была лишь малой частью этой работы, но ее содержание было многими кровеносными сосудами связано с другими вопросами, над которыми думал молодой теоретик. Один из этих вопросов касался фундаментальной проблемы квантовой теории, другие были весьма конкретны, но все их Сахаров сам задавал себе и природе. И эта творческая свобода была ему дороже благ специальной физики:

…для власти, для ливреи

Не гнуть ни совести, ни помыслов, ни шеи;

По прихоти своей скитаться здесь и там,

Дивясь божественным природы красотам…

Впрочем, Сахаров знал, что и в ФИАНе ученая степень сильно облегчит ему материальные тяготы жизни. Не мог он не чувствовать и расположение к нему научных руководителей. За два дня до защиты распоряжением директора ФИАНа Вавилова его назначили на должность научного сотрудника.[101] И то было распоряжение уже не просто директора ФИАНа, а президента Академии наук СССР.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

Андрей Сахаров и Елена Боннэр

Андрей Сахаров и Елена Боннэр Все время, начиная с лета 1971 года до осени 73го, я ни в каких общественных делах не участвовал, писем не подписывал, даже когда очень хотелось, вел себя тихо. Несмотря на нажим Максимова и призывы других диссидентов. Я с большим уважением

САХАРОВ Андрей Дмитриевич

САХАРОВ Андрей Дмитриевич (1921–1989)

САХАРОВ АНДРЕЙ

САХАРОВ АНДРЕЙ САХАРОВ АНДРЕЙ (академик, трижды Герой Соцтруда, один из активных участников правозащитного движения в СССР; скончался 14 декабря 1989 года на 69-м году жизни).У Сахарова было больное сердце, которое он надорвал в годы своей правозащитной деятельности. Однако

Андрей Сахаров и Елена Боннэр

Андрей Сахаров и Елена Боннэр Все время, начиная с лета 1971 года до осени 73-го, я ни в каких общественных делах не участвовал, писем не подписывал, даже когда очень хотелось, вел себя тихо. Несмотря на нажим Максимова и призывы других диссидентов. Я с большим уважением

Юрий Андропов и Андрей Сахаров

Юрий Андропов и Андрей Сахаров

САХАРОВ Андрей

САХАРОВ Андрей САХАРОВ Андрей (академик, трижды Герой Соцтруда, один из активных участников правозащитного движения в СССР; скончался 14 декабря 1989 года на 69-м году жизни). У Сахарова было больное сердце, которое он надорвал в годы своей правозащитной деятельности. Однако

Академик Андрей Дмитриевич Сахаров

Академик Андрей Дмитриевич Сахаров Эта биографическая справка была составлена весной 1989 г. во время кампании по выборам народных депутатов СССР. Основу справки составляет текст выступления О. П. Орлова на собрании избирателей в Доме кино, где А. Д. Сахаров был выдвинут в

Кристоффер Йоттеруд Андрей Сахаров и Норвегия

Кристоффер Йоттеруд Андрей Сахаров и Норвегия Выступление на первой Международной сахаровской конференции по физике в Москве 22 мая 1991 г.Андрей Сахаров способствовал повышению престижа Нобелевской премии Мира, наверное, в большей степени, чем Нобелевская премия —

АКАДЕМИК АНДРЕЙ ДМИТРИЕВИЧ САХАРОВ

АКАДЕМИК АНДРЕЙ ДМИТРИЕВИЧ САХАРОВ Лишь тот достоин жизни и свободы, Кто каждый день за них идет на бой. «Фауст», Гете Когда Андрей Дмитриевич появился у нас, сразу стало ясно, что пришел большой талант, личность совершенно незаурядная, мыслящая по своей собственной,

АНДРЕЙ САХАРОВ, ЧЕЛОВЕК И УЧЕНЫЙ

АНДРЕЙ САХАРОВ, ЧЕЛОВЕК И УЧЕНЫЙ (Речь на собрании Национальной АН Израиля, посвященном присуждению А.Д.Сахарову Нобелевской премии Мира в1976.) Прежде всего зададим себе вопрос: мог ли бы А.Сахаров в такой мере заинтересовать мир, как это реально произошло, только как

Андрей Сахаров АВТОБИОГРАФИЯ

Андрей Сахаров АВТОБИОГРАФИЯ Я родился 21 мая 1921 г. в Москве. Мой отец — преподаватель физики, известный автор учебников, задачника и научно-популярных книг. Мое детство прошло в большой коммунальной квартире, где, впрочем, большинство комнат занимали семьи наших

Андрей Сахаров АВТОБИОГРАФИЯ

Андрей Сахаров АВТОБИОГРАФИЯ Я родился 21 мая 1921 г. в Москве. Мой отец — преподаватель физики, известный автор учебников, задачника и научно-популярных книг. Мое детство прошло в большой коммунальной квартире, где, впрочем, большинство комнат занимали семьи наших

Андрей Сахаров ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧЕНЫХ

Андрей Сахаров ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧЕНЫХ Ученые в современном мире, в силу интернационального характера науки, образуют единственное пока реально существующее международное сообщество. Это несомненно так в профессиональном плане: уравнение Шредингера или формула E =mc2

Е. Гнедин "Андрей Дмитриевич Сахаров в изгнании…"

Е. Гнедин "Андрей Дмитриевич Сахаров в изгнании…" Андрей Дмитриевич Сахаров в изгнании. Под строгим надзором. Лишен переписки и контакта с людьми, не только с учеными и друзьями. Отрезан от мира. И все же можно с полным основанием сказать о нем словами Анны Ахматовой,

В. Войнович АНДРЕЙ ДМИТРИЕВИЧ САХАРОВ

В. Войнович АНДРЕЙ ДМИТРИЕВИЧ САХАРОВ Сахарова я "рассекретил" раньше, чем это сделали советские власти, и вот каким образом.Году, я думаю, в 1964 сидел я в редакции одного московского журнала и в ожидании вышедшего куда-то редактора листал лежавший у него на столе справочник

С. Каллистратова АНДРЕЙ ДМИТРИЕВИЧ САХАРОВ…

С. Каллистратова АНДРЕЙ ДМИТРИЕВИЧ САХАРОВ… Это не только глубокий ум ученого, это не только чуткая совесть гражданина, это не только мужество борца за справедливость. Это — большое доброе сердце, отзывчивое на чужую боль. Это стремление помочь не только людям, но и