Часть вторая Годы службы в Кронштадте и театральные увлечения

Часть вторая

Годы службы в Кронштадте и театральные увлечения

I

Тоска no училищу. — Балы и скандалы. — Л. А. Клечковская. — Кронштадтская крепостная артиллерия. — Быт и нравы офицеров

Гауптвахта СПБ. Коменд<антского> упр<авления>. Апрель 1907 года.

Несмотря на всю радость столь долго ожидаемого производства в офицеры, удобства и свободу в новом положении, я довольно скоро почувствовал тоску по училищу, с которым удивительно сжился. Довольно долго я наблюдал в себе странную борьбу двух чувств: с одной стороны, мне казалось странным и даже глупым тосковать по училищу, ибо цель училища была сделаться офицером, а с другой стороны, я часто, в особенности уже в бытность на службе, вспоминал с тоской об училище как о лучших и счастливейших днях своей жизни. Теперь, уже прослуживши 3 года и бросив военную службу, я еще больше убедился, что жизнь в училище была действительно самое счастливое и беззаботное время моей жизни, и насколько я не сумел сжиться с корпусом и легко и с радостью расстался с ним, настолько близко сошелся с училищем, и хотя и расстался легко, но потом почувствовал всю силу связи и не раз совершенно серьезно желал и мечтал, чтобы производство и служба оказались сном, кошмаром, от которого я проснулся бы на своей юнкерской кровати в лагере в бараке «с протекцией».

Удивительнее всего то, что я, при своем характере, ужился в течение 2-х лет с училищем, юнкерами, начальством и даже с самим духом училища. Впрочем, дух Константиновского артиллерийского училища был очень симпатичный и сильно разнился от духа всех остальных военных и специальных училищ России. Даже вскоре после производства, веселясь в течение 28-дневного отпуска и кутя напропалую, я скучал иногда по лагерю, некоторым товарищам, нашему театру, импровизированным литературно-музыкальным вечерам, устраиваемым в маленькой и тесной музыкалке, скучал даже по своей любимой строевой лошади и т. д. Последняя зима в бытность мою юнкером была особенно весела и беззаботна; денег я имел всегда столько, сколько уже никогда почти не имел, будучи офицером (хотя это была большая и глупая ошибка, за которую именно и пришлось расплачиваться, будучи офицером).

На второй день своего производства я, уже не будучи связан словом, сильно кутнул, кажется, даже слишком сильно. Днем в Павловск приехал Савицкий (он был еще юнкером, ибо остался на 3-й курс; впоследствии я сильно пожалел, что не сделал того же, имея на это возможность), и мы втроем с С. Денисьевым обедали в Павловском вокзале. Денисьев, как пробывший уже год офицером, счел почему-то нужным держать со мной покровительственный и поучающий тон (что, впрочем, после 6-й или 7-й рюмки водки прекратилось). Денег у меня было всего около 50 рублей, которые я взял при отъезде из училища у своего офицера авансом впредь до выдачи, так что особенно раздаваться было нельзя, но все же после изрядной зарядки мы отправились вечером в Царское Село в Общественное собрание, где в этот вечер был спектакль и бал. По приезде туда я узнал, что в спектакле участвовала Л. М. <Куроптева>, которая теперь всюду бывала со своим женихом г-ном Н. Маклаковым (по сцене Ржевский, оказавшийся впоследствии редким негодяем, альфонсом и т. п., и не думал даже на ней жениться). Просидевши весь спектакль в буфете и выпив вчетвером огромное количество водки и коньяку (четвертым был кавалерийский тверской юнкер Н. Абрамов), мы победоносно, но не совсем твердо вошли в зал, где бал уже был в разгаре. Ржевский дирижировал танцами, а Л. М. сидела со своей тетушкой, обмахиваясь веером. Я подошел к ней и пригласил на вальс, но не успели мы пройти и одного круга, как Р. заорал: «Valse est fini»[47], — тогда, ничего еще не чуя, я взял с нее слово, что она придет за наш стол со мной ужинать и выпить шампанского по случаю моего производства. Когда мы сидели за столом и ужинали, то Р. буквально каждую минуту присылал официанта к Л. М. с просьбой выйти к нему и наконец появился к нам. Бедная Л. М. не знала, что ей делать, я же заявил, что если она встанет из-за стола, то обидит и меня, и моих товарищей. Р. же сходил с ума от ревности и рвал волосы на голове. После шампанского я предложил ей пройтись мазуркой, что мы и сделали, но только что начавшаяся мазурка была г-ном дирижером прекращена, тогда я, близко к нему подойдя, весьма громко заявил: «Если это еще раз повторится, то Вы будете сегодня биты», — и, повернувшись, направился в буфет. Через минуту туда прибежала взволнованная Л. М. и стала меня упрашивать, чтобы я не делал скандала и извинился, я наотрез отказался и просил ее передать ему, чтобы он близко подле меня не вертелся, ибо я не ручаюсь за себя и обращу его напарфюмеренную рожу в яичницу натюрель. Что было дальше, я не помню, но знаю только, что, когда, выходя в зал, я расслышал какое-то замечание, пущенное Р. по моему адресу, я бросился на него, он же, лавируя между столами, удрал за сцену, тетушка грохнулась в истерику, Л. М., бледная как полотно, куда-то исчезла, а когда через ? часа Денисьеву не захотели чего-то отпустить в буфете, то в один момент мы подняли такой скандал, что публика почти вся покинула собрание. В зале произошло настоящее сражение между нами четверыми и целой толпой старшин, буфетчиков и полиции: венские стулья летали через всю залу, Денисьев, обладающий громадной силищей, ухитрился свернуть в комок бронзовый канделябр и запустил им в околоточного. После получасовой битвы полиция отступила, предоставив нам поле сражения, и забаррикадировалась в прихожей. Когда буквально весь инвентарь буфета и двух гостиных был обращен нами в кучу какой-то рухляди, мы двинулись соединенными силами на главный неприятельский операционный пункт. Дверь оказалась запертой снаружи, и за ней слышно было совещание, происходившее между полицейскими и старшинами. Блюстители порядка не на шутку перетрусили и не знали, что предпринять. Несмотря на то, что дверь была громадная, дубовая, Денисьев ухитрился выворотить ее со всеми опорами так, что даже со стен осыпалась штукатурка. Видя, что и последнее убежище взято приступом и скандал принимал уже грандиозные размеры, полиция пошла на уступки, а именно: стала умолять нас только уехать с обещанием со своей стороны не составлять даже протокола. Мы согласились и демонстративно вышли из собрания. Дальнейшее уже спуталось в голове, ибо я в 9-м часу утра проснулся в почтовой тройке, где-то около Чугунных ворот в Павловске.

11 августа, одевши парадный мундир, я поехал в Петербург представляться начальнику училища и получать деньги. Около часа дня я получил 3 чека и поехал в Казначейство и Сберегальную кассу, потом в Государственный банк. Получив в трех местах 2118 рублей, я нанял хорошего лихача и, купив букет живых цветов, поехал к Е. Д. Поляковой.

Прокатившись по набережной и Морской, мы поехали вечером вместе в Павловск, где смотрели в театре оперетту «Нищий студент», потом поужинали в Павловском вокзале, где она наотрез отказалась от шампанского и мы пробавлялись Ch?teau Iguem’ом. Приехав последним поездом обратно в Петербург, мы опять прокатились по набережной и островам. Она все время рассказывала о своем детстве и братьях, а я вдыхал полной грудью свежий ночной воздух и целовал ее руки… Отвезя ее домой, я отправился ночевать к Родионову, который остановился в меблированных комнатах где-то на Серпуховской. На другой день мы вечером смотрели балетный дивертисмент в «Новой опере» (театр «Олимпия» на Бассейной)[48] и потом ужинали с балетными артистами в «Малом Ярославце», а на следующий день, обратив Савицкого в акцизного чиновника и захватив с собой, отправились в сад Неметти, где учинили здоровый дебош, ибо в протоколе значилось, что «16 молодых офицеров, согнав с эстрады румын и разобравши инструменты, стали производить ими громкие и несообразные звуки и шум, а потом во время объяснения в конторе сломали телефон, налив в него пива и чернил, а слуховую трубку, оторвавши, увезли с собой». Оттуда вереницей в 8 извозчиков мы направились в какой-то притон на Песках, где пьянствовали до утра.

Через несколько дней вернулась из-за границы А. П. Павлова, и я один день очень мило провел в ее обществе, катались на автомобиле, обедали у Кюба[49] и вечером были в Павловске на музыке.

Между тем с Л. Клечковской я опять как-то встретился в вокзале, она взяла с меня слово, что я буду на дневном балу в Розовом павильоне. После этого бала я у них обедал, а вечером мы были вместе на музыке, причем все три отделения проходили вдвоем по саду, разговаривая о моих и ее взглядах на жизнь и сцену, главным образом на ее балетное искусство, о котором она была самого скверного мнения. Из этого всего разговора я заключил, что она очень и очень неглупа и, видимо, много читала, чего я раньше не замечал. Конечно, теперь, когда вся эта глупая и недостойная комедия кончилась, я рассуждаю более здраво, и главное, смотря на эти отношения со стороны и анализируя их, замечаю много такого, чего раньше не видел, да и не мог видеть. Теперь для меня вполне ясна ее тогдашняя тонкая политика вскружить мне голову не красотой и изяществом (ибо их у нее не было), а чисто моральной, умственной стороной наших устанавливающихся отношений. Она верно и ловко поймала мое больное место и сумела поставить себя в положение человека, постепенно убеждающегося в правдивости и силе моего образа мыслей в большинстве вопросов, интересовавших тогда меня. Но это было так тонко и умело сделано, что я в течение 2-х лет не мог и думать о том, что это была лишь уловка. Впрочем, она так увлеклась впоследствии своей ролью, что действительно стала мыслить почти моей головой и поглощала массу книг по моим указаниям и толкованиям. Вообще в чем ей нельзя отказать, так это в удивительном уме, тактичности, умении себя держать и жизненном опыте, непостижимом для 17-летней девушки. Одним словом, как это случилось, я не знаю и не могу отдать себе отчета ни теперь ни тогда, но мы быстро сошлись характерами, стали друзьями, а впоследствии и еще более… 17 августа после бала, севши вдвоем в извозчика под проливным дождем, мы, вместо того чтобы ехать домой, катались 2 часа по парку, и кончилось тем, что я безо всяких объяснений обнял ее и стал целовать, чему она сначала сопротивлялась (ах, как я теперь жалею, что была непроницаемая тьма и у меня не было электрического фонаря!..), но потом мы уже говорили на «ты» и расстались, как мне казалось, любящими сердцами и вместе с тем друзьями.

Остальная часть моего 28-дневного отпуска вся идет сплошь в продолжении этих новых отношений. Мы несколько раз ездили вдвоем на автомобиле далеко от Павловска и, летя с чертовской быстротой по тенистым аллеям баболовского парка, адски целовались и говорили на нам одним понятном каком-то любовном языке. Я уже целыми днями не расставался с ней и, поздно засиживаясь после чая, когда ее родители уже спали, уходил через садовую калитку, которую она за мной запирала, и долго болтая еще, разделенные этой калиткой. Потом, обыкновенно, я отправлялся в вокзальный буфет, где постоянно можно было найти Денисьева и К?, сидящих где-нибудь в саду на веранде или в кабинете, и, как какой-нибудь счастливый принц Зигфрид, попивал вино и посматривал на созвездие Большой Медведицы, которую еще с детства считал чем-то с собой связанной, и когда ее не мог видеть на небе, то считал дурным признаком. 31 августа я помогал Клечковским укладываться при переездке в Петербург и, пообедав вместе с ними в вокзале, поехал в Петербург, где впервые вступил в столь памятную впоследствии квартиру в 4-м ярусе Александрийского театра[50]. Вечером мы катались с ней по островам и набережной, уговорились писать друг другу и самым трогательным образом расстались. На другое утро она уехала в Театральное училище, а я открывал балет в Мариинском театре.

Шла «Спящая красавица». Я сидел в 4-м ряду и весь вечер был в каком-то меланхолически упоительном настроении. Отправляясь последним поездом в Павловск, я всю дорогу простоял в расстегнутом пальто на площадке и простудился. Через 3 дня, вставши почти прямо с постели, все-таки поехал смотреть «Раймонду», во время которой у меня была такая лихорадка и головная боль, что я почти ничего происходящего на сцене не видел, и лишь последнее действие, перед которым по совету В. В. Абаза выпил 4 больших рюмки коньяку, несколько пришел в нормальный вид. После «Раймонды» я в Павловск не поехал и остался ночевать у оркестрового артиста М. Р. Гукова.

13 сентября кончался срок отпуска, нужно было являться в Кронштадт, а у меня денег осталось ровно 4 рубля. Положение было довольно затруднительное, и я только накануне отъезда спохватился и бросился доставать финансы. Медников помогал мне в этом, но у нас ровно ничего не вышло, а Гуков достал какого-то музыканта, но предупреждал, что это адский ростовщик. Оказалось, что он хотел за 25 рублей получить через 3 дня 50, и я послал его к черту. Наконец, мать выручила меня, дав мне 40 рублей, и 13-го утром я, воссевши на пароход «Русь», торжественно отбыл в Кронштадт. Остановившись там в довольно вонючей и паршивой (но, как оказалось, лучшей во всем Кронштадте) гостинице «Лондон», я надел парадную форму и явился генералу Н. А. Чижикову и сделал около десятка визитов старшим офицерам по указаниям Л. А. Митурича, тамошнего офицера, моего однокорытника по корпусу. Вечером на другой день (это была суббота) ко мне приехал Савицкий, и мы, пройдясь по городу и убедившись, что, кроме грязи и пьяных «иоаннитов»[51] ничего интересного не было, вернулись в гостиницу и за дружеским разговором о балете и училище ухитрились выпить вдвоем 3 бутылки водки и дюжину пива, имея для закуски всего половину селедки! (за поздним временем нельзя было достать даже хлеба), а затем, пожелавши подышать чистым воздухом, наняли заспанного извозчика на форт «Обручев» (находящийся посреди моря в 9 верстах от Кронштадта!) и, вывалившись вместе с извозчиком и пролеткой где-то около гавани, вернулись домой и улеглись спать.

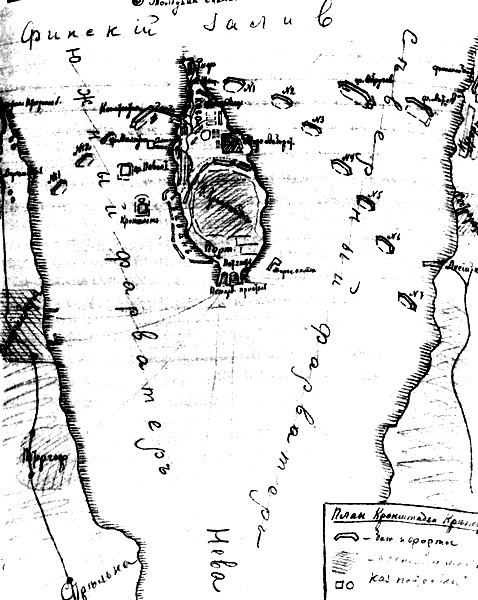

Потом началась моя служба и потекла серо и однообразно. Кронштадтская крепостная артиллерия обслуживает одну из самых важных и больших морских крепостей России. Она состоит из 6 батальонов по 4 роты каждый. В каждой роте около 150 солдат. Крепость состоит из островных укреплений (батарей) и 18 морских фортов, раскинутых дугообразно по двум фарватерам: северному и южному. Каждый форт или батарея вооружены 8–60 артиллерийскими орудиями всевозможнейших (преимущественно устарелых) образцов. Половина фортов и батарей совершенно, или почти совершенно, негодны для тех целей, для которых они предназначены.

Вскоре я перезнакомился со всеми офицерами артиллерии. Общество офицеров оказалось сбродом из всевозможных крепостей России (Кронштадт, как близко расположенный к Петербургу, является приманкой и мечтой для всех крепостных артиллеристов). Попадаются и такие экземпляры, которые, выйдя из кантонистов[52] или выслужившихся нижних чинов, не блещут никаким образованием. Общественная жизнь оказалась совершенно неразвитой, ? состава офицеров живут с женами и семьями (или с содержанками) и не показывают носа в собрание. Пьянство и картежная игра развиты до чрезвычайности. То, что я видывал собственными глазами, далеко превосходило все известные армейские анекдоты и даже этюды Куприна. В период начала моей службы царила редкая и исключительная распущенность среди артиллерии. (Собственно говоря, порицать распущенность офицеров я не имею нравственного права, ибо весьма и весьма ею пользовался, но судить ее и описывать считаю себя вполне вправе.) Командир артиллерии Г. М. Чижиков — весьма симпатичная и светлая личность, но сдерживать такую громадную часть — совершенно не подходящее для него дело. Офицеры (за ничтожным исключением) делали все, что заблагорассудится. Ходить в роту на занятия, на стрельбы и иногда даже на дежурства можно было в зависимости от настроения и желания. Уезжать в Петербург без всяких отпускных билетов можно было почти всегда. Бывали случаи, что офицер пропадал по 2–3 недели, и когда возвращался, то его отсутствие начальством даже не замечалось. Было даже 3 или 4 «мифических офицера», которых можно было видеть только раз в месяц: 20-го числа в комнате у казначея.

После зрелого рассуждения я пришел к выводу, что более подходящей службы для меня не найти во всей России. Я мог служить, не утруждая себя, ездить на все балетные спектакли в Петербург, чувствовать, что работаю на пользу государству отнюдь не меньше, а даже иногда и больше остальных своих товарищей. Видя, как били баклуши месяцами другие, я даже чувствовал нравственное превосходство в смысле сознания и исполнения долга службы, ибо довольно часто бывал и на занятиях, и на стрельбах. Когда же получил даже однажды благодарность Чижикова, то окончательно успокоился. Из офицеров я сначала сблизился с поручиком Шавриновым, подп<оручиком> Клифусом, ш<табс>-к<апитаном> Бурксером и пор<учиком> Тимковским. С нижними чинами, конечно, как и всякий молодой офицер, я сначала чувствовал себя неуверенно, глупо и потому к ним долго не приближался.

Жизнь почти сразу же приняла автоматически регулярный круг: занятия, собрание, сон и через 2 дня в третий — отъезд в Петербург на день, на два и иногда на более долгий срок. Максимум моего неофициального пребывания в Петербурге был 2 ? недели (в начале 1905 года), официального 4 ? месяца (по болезни в 1906 году).

Кронштадт как город представляет из себя нечто отвратительное, грязное и колоссально скучное. Никаких увеселений, ни театров, ни концертов (в особенности в период войны с Японией), и потому естественно, что офицерство, особенно молодежь, удирало в Петербург при всяком удобном и неудобном случае. Жизнь в Офицерском собрании почти исключительно ограничивалась пьянством и азартной игрой. Игра часто бывала очень крупная. (Многие из кронштадтских офицеров женаты на богатых кронштадтских купчихах, в глазах которых, подобно московским и среднероссийским купчихам, престиж «офицера» остался еще очень высок; многие кронштадтские мануфактурные, мебельные, кондитерские и табачные магазины только по вывескам числятся принадлежащими г-дам Кудрявцевым, Манохиным, Корольковым и <Квар.>, а на самом деле принадлежат капитанам С., Б., К. и подполковнику П., а потому деньги у многих бывают крупные.) Я застал еще игру, оканчивающуюся иногда тысячными расчетами. Впрочем, обыкновенно, хорошо выигравший офицер ехал со своим выигрышем «продолжать» в Петербург в Железнодорожный клуб, где почти всегда его и оставлял. Один капитан, проигравший как-то большую сумму, встав из-за стола, сказал: «Эх! Вам-то, господа, проиграть не обидно, а обидно отдавать эти деньги на жранье шулерам Железнодорожного клуба!»

Я сначала сторонился игры, но потом постепенно в нее втянулся, впрочем удачно, особенно первый год. Потом стал ездить и в Железнодорожный и другие клубы и играл тоже довольно удачно.

Пьянство процветало в собрании тоже на славу, особенно в декабре и январе 1905 года с появлением на горизонте прапорщиков запаса, призванных для отправления с одним батальоном на Дальний Восток. Большинство этих прапорщиков (Парийский, Стрекачев, Бровкин и др.) пили как бездонные бочки и в течение двух месяцев споили буквально всех молодых офицеров. Сплошь и рядом прапорщиков и подпоручиков, и случалось и полковников, выносили в пятом часу утра из собрания как трупов. (Для этого имелась специальная комната в собрании — «мертвецкая», а если она переполнена, то 4 денщика для «выноса» домой.) Могу похвастать, что за 3 года я был «выносим» всего 2 раза. С прибытием прапорщиков температура нашей общественной жизни сильно повысилась. Они внесли кроме массы безобразия все же массу веселья и разнообразия.

II

Военная характеристика Кронштадтской крепости. — Игра в клубах. — Система абонементов на балетные спектакли. — Театральное барышничество

СПБ. Ком<ендантское>упр<авление>. Апрель 1907 года.

При ближайшем моем ознакомлении с грозной крепостью «Кронштадт» я все более и более поражался. После долгих сомнений и кажущихся ошибок я все-таки должен был прийти к выводу, что одна из важнейших в России крепость, охраняющая столицу государства, резиденцию Высочайшего Двора и административный центр России, — с точки зрения военной, почти совершенно никуда не годна. Побывавши почти на всех фортах и батареях, я, конечно, с любопытством и вниманием рассматривал вооружение, наружное укрепление и внутреннее сообщение этих грозных бастионов и, к ужасу и удивлению своему, нашел на некоторых фортах орудия образца конца 60-х годов! Всюду и везде ржавчина, грязь и крайнее запущение; подъемные башни совершенно не действуют, нет ни одной батареи, в которой не было бы испорченных и недействующих орудий. Пороховые погреба так умно устроены, что годность их в боевом отношении равна нулю.

Иногда мне приходили даже столь дерзкие мысли, что не только английская эскадра, но даже 3–4 хорошо вооруженных крейсера могли бы в весьма короткий срок взять один за другим все форты и батареи. Знаменитое же «минированное пространство», судя по рассказам практикующих на нем ежегодно минеров и саперов, не далеко ушло от фортов, и более 50 % данных мин настолько не оправдывают возлагаемых на них надежд, что наотрез отказываются взрываться, когда это требуется. Таким образом, Кронштадт как крепость грозен больше для петербуржцев, чем для неприятельских эскадр. Из всех 18-ти береговых и морских укреплений могут оказать более или менее серьезное сопротивление только 4 или 5 («Демидов», «Константин» и недавно возведенные форты «Обручев» и «Литера А»), Впрочем, на «Константине», как рапортовал летом 1906 года полковник М. коменданту крепости, из 64-х орудий «недействующих» — 17. Сплошь и рядом недействующее орудие, сделавшись раз таковым, остается оным стоять на батарее 3 или 4 года. Вооружаются батареи столь умными и продуманными распоряжениями, что после двухмесячного каторжного труда орудия, поставленные на батарею, оказываются негодными для стрельбы. Так, батарея «Николай-шанц», вооруженная осенью 1906 года девятидюймовыми пушками, при первой же практической стрельбе оказалась негодною (документальный факт), ибо орудия оказались различной нарезки и различной длины дула, так что для каждого потребовалась бы при стрельбе особая таблица!! Перед подобной «грозной батареей» любой броненосец мог бы стоять неподвижно и безопасно в течение хоть четырехчасового обстрела! А на «сильном форту» «Константин» амбразуры в бетоне так мудро прорезаны, что каждое орудие, даже при среднем ходе цели, может успеть дать только один выстрел! Вся практика стрельб, из году в год, почему-то ведется почти исключительно с одной батареи «Тотлебен» (вооруженной самыми старыми и почти неупотребляющимися орудиями), а из новейших образцов за 3 года моей службы была всего одна пробная стрельба на форту «Обручев».

Железная дорога, соединяющая береговые батареи с городом, не выдерживает никакой критики и жалка до карикатурности. Это поистине родная сестра нашей петербургской конки 2-го общества. Приблизительно в подобной же исправности находится и состояние всего хозяйства и управления крепости. Об интендантских святостях и о пищевом содержании нижних чинов я еще скажу впоследствии, при описании «поводов к восстанию 1905 и 1906 годов».

Об основах военной службы вообще и о размере «законной инициативы» офицеров, особенно младших, здесь говорить, за избежанием длиннот, не стоит. Всякому известно главное правило военной службы — «исполняй приказание старших (а следовательно, и более умных…) и не суй свой нос не в свое дело». А потому большинство, в том числе и я, подивившись вдоволь господствующим порядкам, отошло в сторону и занялось своей личной жизнью.

В начале 1905 года 6-й батальон (усиленный 12-ю трезвенниками-прапорщиками) готовился к отъезду на восток. Я было попал в число 6-ти человек, долженствующих тянуть жребий на замещение 2-х ваканций, но нашлось двое желающих ехать, и жеребьевка не состоялась.

В собрании под флагом прощальных обедов и ужинов шел такой пропой, что кирпичи в стенах потели. Сплошь и рядом приходишь в собрание пообедать и на приказание дать рюмку водки перед супом получаешь ответ: «Так что, Вашескобродие, водки нетути, потому господа прапорщики недавно отобедали!»

Я жил первые 5 месяцев в комнате, которую снимал в квартире отставного генерала Барабаша. При найме комнаты хозяева находились где-то в Варшаве, так что я во всей квартире жил solo с двумя денщиками. Имея это в виду, у меня частенько собиралась компания, и «пьянство с музыкой» (я держал довольно паршивое пианино) продолжалось иногда «до следующего вечера». Из этого винного омута я вырывался только в балет, куда я ездил аккуратно на каждый спектакль. В конце ноября как-то в Петербурге после балета составилась небольшая, но теплая компания поужинать. Ввиду присутствия среди нас юнкера Савицкого можно было ехать только во второразрядный ресторан, и то в кабинет. Поехали в «Pole du Nord» и, занявши кабинет, начали обычные тосты. Около часу ночи я напомнил Савицкому, что ему пора в училище, но он заявил, что дежурный шт<абс>-кап<итан> Бутыркин и, значит, можно опоздать. Однако и через ? часа он не поехал, несмотря на просьбы и предостережения. Еще же через >? часа он уже был так хорош, что ехать уже становилось весьма рискованным. Однако он поехал. На другой день я узнал, что он явился в училище только в 4-м часу утра и, вдребезги пьяный, отколол что-то дежурному офицеру (не Бутыркину, а Егорову), загнул пятиэтажное словцо командиру батареи и… через неделю явился подпоручиком в Кронштадт. Это святое явление придало тамошнему пьянству 30 % свежести, и если бы не отъезд прапорщиков на восток, то потребление превысило бы функционирование 11-ти казенных винных лавок совместно с собранием.

На Рождество я сложил свои манатки и удрал на неделю в Петербург. В этот период времени мне особенно везло в клубах. Преимущественно я играл в компании со студентом М. К. Ральфом, который имел иногда прямо собачье чутье на «метки». Я заметил, что игра в клубах во мне азарта никогда не развивала. Я очень мало волновался во время игры и почти никогда не рисковал крупными ставками. Ральф был совершенно прав, говоря, что при моем счастии, если бы хватало храбрости идти подо все, можно было не раз выиграть большие деньги. В большинстве случаев я задаюсь известной цифрой и, когда достигаю ее, ухожу. Бывали прямо оригинальные случаи. Я в течение этой зимы посылал при каждом участии А. П. Павловой в заглавной роли живые цветы на сцену, и случилось, что шла под Рождество «Жизель», а я явился из Кронштадта с капиталом в 7 рублей, послать же цветы ужасно хотелось. Пришлось действовать по пословице «либо пан, либо пропал», отправился в 7 часов вечера в Немецкий клуб и оставшиеся за вычетом платы за вход и штраф 5 рублей поставил на первую попавшуюся карту. Карта была дана 3 раза, и ровно через 10 минут я ушел с 154 рублями. Таким образом, игра завлекла меня не азартом и не страстью легкой наживы, а как средство, часто выручавшее из «енотового» положения, причем я почти никогда не продолжал игры после выигрыша нужной в данную минуту суммы. Наибольший единовременный выигрыш мой в клубе был около 380 рублей, а у себя в собрании около 200. Проигрывал максимум 150 рублей. Но бывали случаи, что выходил из клуба буквально без копейки и в шестом часу утра однажды путешествовал pizzicato через весь Петербург на Балтийский вокзал, откуда с помощью начальника станции (привычного к такого рода явлениям) доставлялся до Ораниенбаума. В эпоху частых выигрышей я поставил себя во мнении многих (особенно танцовщиц) человеком с солидными средствами, в чем некоторые и по сю пору не разубедились. Кстати, в середине зимы 1905 года подоспела неожиданно и премия.

В ноябре 1904 года я пришел к логическому выводу, что абонемент на балетные спектакли в креслах (особенно в 8-м ряду, где я был абонирован) в высшей степени неудобен и невыгоден. У меня еще значительно раньше, в бытность юнкером, созрела благая мысль абонировать в компании нескольких человек ложу 2-го или 3-го яруса (о бенуаре, как о невозможном, я даже и не мечтал). В этот же ноябрь, благодаря любезности М. Ф. Кшесинской, я получил право на абонемент лучшей ложи в бенуаре № 10. (Ложа эта принадлежала лично Кшесинской, и она передала право абонировать ее мне.) Я принял этот абонемент как нечто святое и ценное (на эту ложу уже в течение нескольких лет точили зубы весьма многие) и, собрав компанию в 6 человек, абонировал ее в начале декабря 1904 года.

Мариинский театр в смысле абонементов и продажных билетов представляет при более глубоком рассмотрении весьма оригинальное явление. Балет в России издавна имеет довольно большой круг своих поклонников и любителей-фанатиков, которые не пропускают ни одного спектакля годами и десятками лет. Таким образом, первые ряды кресел и лучшие ложи, а также большинство мест галереи из году в год абонируются одними и теми же лицами, причем круг этих лиц с каждым годом заметно расширяется. Когда я стал постоянным посетителем балета, постоянными абонентами было заполнено около 5 первых рядов кресел и штук 20 лож, теперь же (в 1907 году) абонировано уже 12 рядов кресел и из остальных рядов ? всех кресел, а лож поступает в продажу только 16 шт<ук> (следовательно, абонированных около 80 штук). Благодаря этому обыкновенному смертному попасть в балет с каждым годом становится труднее и труднее, и не долго ждать того времени, когда буквально все места в театре будут абонированы постоянными абонентами и балет как театральное представление сделается достоянием постоянно одних и тех же 2000–3000 счастливцев. Что же касается передачи при жизни или освобождения за смертью кресел, особенно первых рядов, то это составляет целое событие в нашем театральном мирке.

В первом ряду заседают 24 маститых балетомана, так сказать, старейшины и профессора в своем роде. Они своих мест никогда не меняют и сидят на них «не одну земскую давность». Так, скончавшийся 7 мая 1906 года К. А. Скальковский просидел на своем № 16 всего-навсего 41 год, а ныне здравствующий Н. М. Безобразов насчитывает 39 лет своего сидения на кресле № 19. Когда умирают такие старые театралы, то захват и владение их абонементом подымает шум не только в нашем мирке, но и во всем городе и даже в прессе. Когда в 1905 году скончался почт-директор Чаплин, просидевший в балете в 1 ряду 28 лет, то из<-за> его кресла в кабинете директора театров чуть не дошло дело до драки. Предполагалось одно время разыграть его в лотерею между десятком претендентов, но в конце концов оно досталось (не совсем справедливо) морскому министру, вице-адмиралу А. Бирилеву. После этого случая открыта была запись кандидатов на освобождающиеся кресла первого ряда, и я в этой записи, находящейся в конторе Императ<орских> театров, вот уже 2 года как состою 143-м кандидатом, и если не случай, то, даже проживши еще 50 лет, не достигну до 1-го ряда. Большинство обладателей этих ценных абонементов включают владение их и переход в наследство в свои духовные завещания (что они ценны даже не в переносном смысле слова, может служить доказательством то, что нередко за передачу такого абонемента предлагали премию до 10 000 рублей).

Что же касается продажи неабонированных кресел и лож, то они в большинстве попадают в руки опытных барышников, которые сплошь и рядом перепродают их в день спектакля в 3,4, 5 и 6 раз, а иногда и более, дороже. На моих глазах ложа бельэтажа на прощальный бенефис М. Кшесинской, стоящая номинально 22 рубля 80 копеек, была продана за 165 рублей! Барышничество театральными билетами в Петербурге уже зло давнишнее и в своем возникновении теряется в последних годах XVIII столетия, когда, по описаниям наших театральных историков, «некие подлые посадские люди перепродавали в темных углах Крюковской площади театральные билеты с наживой на оные тройной их цены». В 70-х годах театральное барышничество (особенно Мариинского театра) постепенно сконцентрировалось в руках одного крупного барышника Н. И. Королькова, который за 30 лет этой своей «общественной деятельности» составил себе солидное состояние. Весьма интересная его история и целый ряд анекдотов и инцидентов и посейчас еще ходят среди театралов, в особенности балетоманов. Этот Корольков последние годы своей деятельности сам никогда не покупал и не продавал на площади билетов. Это исполнялось целой бандой его «служащих», которых ввиду сильного преследования полиции он постоянно, и иногда даже ежедневно, менял, прибегая к помощи бараков, что против Андреевского рынка, где ежедневно собирается до тысячи прислуги и рабочих, ищущих занятий. Они нанимались им за «разовую плату», становились с вечера в хвосты перед кассами и приобретали билеты на лучшие и дорогие места театра. Корольков был знаток своего дела, прекрасно изучил вкусы нашей театральной публики и скупал билеты весьма обдуманно, и редко попадал впросак. Обороты его достигали громадных пределов, иногда у него в руках бывала половина всех мест в театре. Агенты, приобретавшие билеты, получали смотря по важности спектакля от 20 копеек до 1 рубля за каждый купленный билет, а Корольков наживал иногда по 1500 рублей за вечер. Гастроли Цукки, Леньяни и Брианцы были праздниками для Королькова.

На прощальных бенефисах Цукки и Леньяни получили прекрасные и дорогие подарки с подписью «От благодарного Н. И. Королькова!». Говорят, что и М. Кшесинская имеет громадный и дорогой серебряный альбом с такой же надписью… Благодаря Королькову явилась специальная статья о театральном барышничестве в законах. Покойный градоначальник Грессер издал указ о штрафах за уличение в театральном барышничестве первый раз 500 рублей, второй раз 1000 рублей, третий раз 3000 рублей, а потом высылка административно из пределов столицы. Корольков был, конечно, известен полиции; его фотографические карточки имелись даже в сыскном отделении, но при уличении он аккуратно уплачивал вышеозначенные штрафы до 3000 рублей (это показывает, насколько выгодно было его дело). И наконец был административно выслан из Петербурга. Он купил себе прекрасную дачу на Поклонной горе (по Неве близ Шлиссельбурга) и продолжал свои дела. (Административно высланные имеют по закону право бывать проездом не свыше суток в столице… ему и этого было много — достаточно было быть с 2 часов до 8 вечера.)

На особенно выдающихся спектаклях и бенефисах билеты продавались не агентами на площади, а лично Корольковым в его постоянной резиденции, трактире «Углич» на Никольской площади, где он восседал за самоваром в отдельном кабинете на «чистой половине». К этому грязному извозчичьему трактиру в дни таких спектаклей подъезжали нередко вереницы изящных ландо и одиночек. Это была форменная вторая касса Мариинского театра с той разницей, что билеты продавались «по особо возвышенным ценам». Само собой разумеется, что полиция знала и об этом притоне, но существует интересная история сближения и дружбы Королькова с полицией и даже высшими слоями тогдашней администрации. Однажды в день бенефиса Пьерины Леньяни, около трех часов дня, министр внутренних дел послал своего камердинера приобрести на вечер ложу, который, конечно, ничего в кассе не достав, вернулся. Министр звонил по телефону в контору Императорских] театров с просьбой достать для него с семейством ложу. Чиновник, удостоверившись, что все казенные и имеющиеся в распоряжении дирекции ложи уже заблаговременно розданы и проданы, не нашел ничего лучше, как передать в виде приказания директора достать ложу полицмейстеру театра. Покойный полковник Лаппа-Старженецкий бегал высунув язык из кассы в кассу и тоже ничего не достал. Как в подобных случаях всегда бывает, паника и страх не угодить начальству переходили постепенно со старших чинов на младших. В 6 часов вечера дежурный пристав, три его помощника со всем синклитом околоточных и городовых предпринимали все возможные и невозможные меры, дабы достать для министра ложу. В 7 часов собрался в кабинете полицмейстера военный совет, что далее предпринять, ибо отказать министру считалось совершенно невозможным. Наконец пришли к единственному возможному случаю — послать к Королькову. Посланный околоточный, вернувшись через 10 минут из «Углича», заявил, что Корольков, хотя и имеет нужную ложу, не желает продавать ее хотя бы даже за тысячу рублей. Все собрание было в отчаянии, и наконец старший пристав и полицмейстер театра отправились самолично с просьбой к Королькову «выручить». Корольков догадался, в чем суть, и, поняв свою силу в этот момент, сумел ее использовать прямо гениально. Продержав полковников несколько минут в грязной половине трактира в ожидании, когда соблаговолит принять, после долгих упрашиваний с величанием «уважаемым Николаем Ивановичем» и с пожатием его рук согласился отдать ложу с условием лично передать ее министру. Подкатив на своем рысаке к квартире министра около 8 часов, он попросил личного свидания, в котором, объяснив министру, что ни одного места в театре достать немыслимо, просил разрешения преподнести его семейству собственную ложу, почтя за счастье уступить ее ему, и наотрез отказался взять деньги. Министр искренно его благодарил и положительно не знал, как отплатить этому, судя по всему, простому и неинтеллигентному человеку. Корольков, оставив свою визитную карточку и распрощавшись дружески с министром, уехал. С тех пор на долгое время полиция относилась к нему весьма почтительно и отнюдь не преследовала. Барышничество это иногда сильно походило на биржевую игру со всеми ее повышениями и понижениями. Так, однажды Корольков потерпел чистого убытку в один вечер около 4000 рублей. (Это был бенефис Э. Ф. Направника, когда в один день заболели и были заменены Н. Н. и М. И. Фигнер — у Королькова осталось на руках более 800 билетов.) Говорят, что Корольков скопил на барышничестве около 600 000 рублей капитала. После его смерти, последовавшей в конце 1905 года, дело это распалось и теперь находится в руках единичных барышников и маленьких банд, кормильцами которых являются Ф. Шаляпин и М. Кшесинская. С увеличением количества постоянных абонентов барышничество постепенно уменьшает круг своей деятельности, а с абонированием всего театра, очевидно, и совершенно пропадет.

III

На московских гастролях петербургских артистов. — Московские рестораны. — Дружба с А. П. Павловой. — Преподавание электротехники в специальных военных командах. — Препятствия со стороны начальства. — Флирт с кронштадтской «демимонденкой». — Болезнь. — «Философское» осмысление жизни

В конце января 1905 года я, взяв 100 рублей из офицерского заемного капитала, отправился в Москву на бенефис г-жи Гримальди. 28 января в 8 часов вечера я и Савицкий скорым поездом выехали вслед за М. Кшесинской, уехавшей накануне. 29-го утром приехали и остановились в гостинице на Петровке. Оба мы удрали из Кронштадта без отпускных билетов и в душе сами удивлялись этой смелости. Днем мы явились в театр и, по просьбе Кшесинской и благодаря редкой любезности тамошнего полицмейстера подполковника Переяславцева, водворились на генеральной репетиции во 2-м ряду кресел. В креслах же с нами сидели Е. В. Гельцер, Ю. Н. Седова и другие артисты московского балета. После репетиции отправились в гостиницу к Ю. Н. Седовой, пили там чай и зубоскалили о петербургских театральных новостях часа 2. Она показала нам свою годовалую дочь, которая на руках у няньки показывала, «как мама в „Коньке-Горбунке“ танцует и как посылает воздушные поцелуи при аплодисментах». Оттуда поехали к Кшесинской обедать, где просидели до вечера. Вечером толкались по Тверской и попали в театр «Эрмитаж» на какой-то весьма пикантный фарс и, поужинав по традиции у Тестова, поехали мирно домой спать. 30-го, накупив в театральной фотографии карточек, пошли осматривать Исторический музей, катались по Кузнецкому мосту, обедали у Тестова, пили чай у Кшесинской и вечером приехали в балет. Мне везет 3-й раз по приезде в Москву попадать на «Баядерку». Гримальди встречали не особенно восторженно, но все же тепло. «Фиаметта» с Кшесинской была рядом восторгов и все solo покрывались бурей аплодисментов. Само собой, мы послали от себя корзину цветов на сцену. В последнем антракте отворилась дверь и в ложе появился… Денисьев, случайно бывший в театре и увидевший нас из партера. Это было поистине несчастье, ибо окончилось неслыханным пьянством. Проторчавши законное количество времени на артистическом подъезде, мы поехали, влекомые Денисьевым, в ресторан Чистова у Иверских ворот и, зарядившись там на скорую руку солидным количеством водки почти без закуски (которая оказалась неважною), переправились к Тестову, где, поглотив под прелестные расстегаи с ухой еще больше, уже сильно на взводе, поехали на парном рысаке в «Эрмитаж». Там выпив за здоровье Кшесинской 2 бут[ылки] шампанского и столько же ликера (там в честь Гримальди и Кшесинской был ужин, устроенный московскими балетоманами), поехали в «Яр», где под звуки цыганского хора окончательно перепились. После этого, переменив еще, по заведенному в Москве порядку, 2 или 3 кабака, проснулись утром где-то за городом, не то в «Стрельне», не то в «Мавритании». Вернувшись в свою гостиницу и приняв по холодному душу (Денисьева мы под утро где-то потеряли), отправились в 2 часа завтракать в Hotel National к Кшесинской. Когда я и Савицкий явились, там уже сидело за столом общество человек 6–7. Были М. Кшесинская, Гримальди, Де Лазари, Александров, Рафалович, Готч и др. Меня посадили между Кшесинской и Гримальди, и темой разговора почти в течение всего завтрака были всевозможные предположения о том, что случилось со мной и Савицким, могущее придать нам столь оригинальный цвет лиц (рожи наши действительно не внушали никакого доверия, были бледно-серые с глубокой синевой вокруг очей). Гримальди все время допытывала, где мы ухитрились так натрескаться, что потеряли подобие Божие, и, по-видимому, с большим знанием дела перечисляла мне на ломаном итальяно-русском языке все злачные местечки кутящей Москвы. Кшесинская же взяла нас под свое покровительство и не позволяла подсмеиваться компании. Готч и Александров проговорились и сами выдали себя, заявив, что видели нас в 7-м часу у «Яра». Это был замечательно веселый и симпатичный завтрак, на котором, впрочем, я и Савицкий при всем желании ничего, кроме содовой со льдом, не могли пить. Около 6-ти часов пили чай у Е. В. Гельцер и, разорив ее на две карточки, отправились на вокзал. В 9 часов 30 минут в севастопольском поезде, вместе с Седовой, поехали в Петербург. Почти до Твери болтали с ней о ее московских гастролях, потом я спал вплоть до Петербурга.

2 февраля мне пришлось еще раз сильно напиться на именинах у А. П. Павловой. Это был день нашего примирения после двухмесячной ссоры. (Она позволила себе однажды некоторую нетактичность, на которую я ужасно разозлился и в течение 2-х месяцев ни разу не был у нее и при встречах в театре не кланялся. Накануне она подошла к моей ложе и так мило извинилась за происшедшее недоразумение, что я потерял всякую обидчивость.)

В феврале я довольно неожиданно получил премию Военно-судебного ведомства по своей стипендии, о которой, кончивши корпус, даже перестал думать. Премия оказалась в размере 350 рублей, которые пришлись мне весьма кстати.

В этот период времени я частенько выигрывал в клубах и у себя в собрании и жил весьма шикарно. Мать моя и сестры всю эту зиму остались жить в Павловске, а я по приезде в Петербург останавливался у М. Ральфа и целыми днями торчал у Павловой. В эту зиму я очень с ней сдружился. Эта оригинальная женщина бывает иногда незаменима в советах, которые я почти всегда исполнял как закон, что принесло мне много пользы и удачи. Она хорошо знала все подробности моей жизни со всеми хорошими и скверными сторонами и сумела заставить меня не делать многих глупостей и рискованных номеров. Об этих наших долгих беседах t?te-?-t?te у меня во всю жизнь останутся лучшие воспоминания. В посту А. П. уехала на 4 недели за границу, и я ужасно скучал и иногда не знал прямо куда деться. За это время я сблизился опять с Медниковым, с которым не встречался с момента конфликта на почве Е. С. Т. Тогда у нас, у глупых мальчишек, дело чуть не кончилось самой серьезной дуэлью.

А. Медников появился снова на моем горизонте благодаря какому-то любительскому спектаклю, на котором должен был танцевать с моей сестрой входивший тогда в моду кекуок. При одной из таких встреч у нас на квартире мы замирились, посмеявшись оба по поводу причин нашей ссоры, которые теперь казались нам не стоившими выеденного яйца. Е. Т, как я узнал от него, теперь играет в водевилях на каких-то маленьких сценах и в смысле нравственности вступила уже на торную дорожку. Как-то на днях после замирения мы сидели с ним вдвоем у Лейнера[53] и вели довольно оригинальный спор о том, кто, собственно, из нас двоих более виновен в падении нравственности Е. T.!..

На 7-й неделе я, как всегда, с позволения сказать, «говел» в церкви Театрального училища. В этом мне помогал А. Медников, и мы довольно мило проводили время. Он абонировался у меня в ложе и понемножку вошел в круг нашей балетной жизни. На Пасхальной заутрене явилась только что приехавшая из-за границы А. Павлова. Я ухитрился похристосоваться с ней 9 раз на том основании, что 3?3=9.

Первые 3 дня Пасхи я не вылезал из парадного мундира и перецеловал почти весь кордебалет!.. Последние же дни Пасхальной недели почти целиком просидел у Л. Клечковской.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

ОГНЕВЫЕ ГОДЫ (Из воспоминаний генерала внутренней службы III ранга К. И. Григорьева)

ОГНЕВЫЕ ГОДЫ (Из воспоминаний генерала внутренней службы III ранга К. И. Григорьева) Константин Иванович Григорьев — один из старейших ветеранов советской милиции. Комсомолец с 1921 года, член партии с 1930 года, он всю свою жизнь посвятил нелегкой, но почетной работе. Еще в

Часть вторая В земле Нод, или Зрелые годы Ли Кранца

Часть вторая В земле Нод, или Зрелые годы Ли Кранца И сделал Господь Каину знамение, чтобы никто, встретившись с ним, не убил его. И пошел Каин от лица Господня и поселился в земле Нод, на восток от Едема. Бытие, 4: 15,16 Если Всевышний с тобой, чего ты боишься? А если Он не с

ПЕРВЫЕ ГОДЫ СЛУЖБЫ М. П. ЛАЗАРЕВА В ВОЕННО-МОРСКОМ ФЛОТЕ (1800–1813 гг.)

ПЕРВЫЕ ГОДЫ СЛУЖБЫ М. П. ЛАЗАРЕВА В ВОЕННО-МОРСКОМ ФЛОТЕ (1800–1813 гг.) Отношение генерал-адъютанта Х. А. Ливена в морской кадетский корпус об определении в корпус трех сыновей П. Г. Лазарева – Андрея, Михаила и Алексея 25 января 1800 г. Государь император указать соизволил

часть вторая ГОДЫ ЗАКАЛКИ

часть вторая ГОДЫ ЗАКАЛКИ

ГОДЫ УЧЕБЫ И МОРСКОЙ СЛУЖБЫ ХАРИТОНА ЛАПТЕВА

ГОДЫ УЧЕБЫ И МОРСКОЙ СЛУЖБЫ ХАРИТОНА ЛАПТЕВА Харитон Прокофьевич Лаптев[10] происходил из старинного дворянского рода. Среди его предков, исправно служивших Московскому государству в XVI веке был некий Варфоломей Глебов, сын Сорокоумов, по прозвищу Лапоть. Его потомок

Часть вторая РОКОВЫЕ ГОДЫ

Часть вторая РОКОВЫЕ ГОДЫ Перелом Весна и лето рокового 1917 года проходят в Нескучном относительно спокойно, а для Серебряковой оказываются чрезвычайно плодотворными в творческом отношении. Почти закончен второй — главный — вариант «Беления холста»; написаны такие

Часть вторая Специальные действия в военном искусстве советского времени 2.1. Теория и практика специальных действий РККА: 1918–1937 годы

Часть вторая Специальные действия в военном искусстве советского времени 2.1. Теория и практика специальных действий РККА: 1918–1937 годы Смена политической власти в России в ноябре 1917 года привела к кардинальным изменениям в концептуальном подходе к ведению вооруженной

Часть первая. Воспитанница Часть вторая. Мариинский театр Часть третья. Европа Часть четвертая. Война и революция Часть пятая. Дягилев Часть первая

Часть первая. Воспитанница Часть вторая. Мариинский театр Часть третья. Европа Часть четвертая. Война и революция Часть пятая. Дягилев Часть

Последние годы службы

Последние годы службы Безусловно, горное дело, металлургия были близки Якову Вилимовичу, поскольку они связаны с артиллерией, а генерал-фельдцейхмейстер в конце Северной войны, да и после нее продолжал совершенствовать артиллерию и укреплять этот род войск.Иоганн

ГЛАВА ВТОРАЯ. УЧЕБНЫЕ ГОДЫ. 1904 - 1914 ГОДЫ

ГЛАВА ВТОРАЯ. УЧЕБНЫЕ ГОДЫ. 1904 - 1914 ГОДЫ Дела давно минувших дней, Преданья старины глубокой… А.С. Пушкин Чугунолитейный завод инженеров Марковых. Его жизнь и население. Реальное училище. Революция 1905 г. в Туле. Яков Сергеевич. Друзья и товарищи, забавы и развлечения.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ ГОДЫ ВЕЛИКИХ СВЕРШЕНИЙ

ЧАСТЬ ВТОРАЯ ГОДЫ ВЕЛИКИХ СВЕРШЕНИЙ Глава XIV НА РУБЕЖЕ ДВУХ СТОЛЕТИЙ О, дивная пора для всех сердец, Как после стужи вешнее цветенье! Я полон вновь истомы и волненья — Мой скорбный дух воспрянул наконец (38). В дальнейшей судьбе Микеланджело большую роль сыграл римский

Глава третья ГОДЫ СЛУЖБЫ НА ВОЕННО-МОРСКОМ ФЛОТЕ. ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ, «ДЗЕРЖИНКА» И КИМС

Глава третья ГОДЫ СЛУЖБЫ НА ВОЕННО-МОРСКОМ ФЛОТЕ. ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ, «ДЗЕРЖИНКА» И КИМС В это время (весной 1945 года) мать Юры — Любовь Алексеевна Соловьёва, вернувшаяся, как и мы, из эвакуации, стала работать не в школе, а в Ленинградском военно-морском

Часть вторая ГОДЫ СТАНОВЛЕНИЯ

Часть вторая ГОДЫ СТАНОВЛЕНИЯ О боже! Бысть остроумным — До чего же это