14 СЛАВЕН В ВИКТОРИАНЦАХ

14

СЛАВЕН В ВИКТОРИАНЦАХ

Дальнейший путь Гексли резче обозначает для нас его несхожесть с путем Дарвина. Если метаморфозу, пережитую Дарвином, можно сравнить с онтогенезом ракообразного, то метаморфозу Гексли — с онтогенезом бабочки.

Дарвин, словно рак-отшельник, все более замыкался в своей раковине; Гексли, широко расправив крылья, покорял все новые просторы. Для эволюции и науки эти два процесса были примерно равнозначны, однако полет выглядел, естественно, импозантней. Благодаря своим дружеским связям, своим популярным лекциям и научным докладам, своим выступлениям в газетах и журналах Гексли стал важной фигурой во всех сражениях, какие разыгрывались в духовной жизни Европы, стал живым олицетворением воинствующей науки.

Заседания, доклады, комитеты, конференции, всевозможные дела, общественные и научные, из года в год заставляли его проводить столько времени в поездах и отелях, что он стал как бы гостем в собственном доме. Вернется, расскажет о своих похождениях, ахнет, увидев, как выросли и поумнели дети. Но далеко ли он был, близко ли, он неизменно и властно присутствовал в самой гуще их жизни. «Как бы не так, злючка несчастная, стану я с тобой спорить о политике в Афганистане», — пишет он своей дочке Джесси и немедленно со всем своим наступательным пылом заводит с нею об этом долгий спор.

«Дети заставляют нас меняться больше, чем что-либо другое в нашей жизни, — писал он Геккелю. — Они удивительно способствуют нашей зрелости, и жизнь становится с ними в десять раз более стоящей». Своих друзей холостяков он постоянно уговаривал жениться.

В супружестве Гексли обрел спасительную твердыню, защиту от своей затаенной тоски и одиночества, «…любовь, — писал он в знаменитом письме к Кингсли, — открыла мне святые стороны человеческой природы и внушила глубокое чувство ответственности». Нет сомнений, что ему довелось испытать романтическую любовь во всей силе ее викторианской высоконравственности и серьезности, а впрочем, построенную на добротной практической основе. Из биографии Гексли непосредственно о его жене узнаешь немногое: она терпеть не могла званых обедов, писала заботливые записки холостякам и всякому старалась всучить стихи Теннисона. «Ты подвергаешь беднягу Дарвина жестокой пытке Теннисоном», — остерегал ее муж. И все же, читая между строк, видишь, что, несмотря на все ее материнские и хозяйственные заботы, она всегда способна была оправдать его доверие, вникнуть в любую проблему, в какую ему случалось ее посвятить. Все, что касалось его, вызывало в ней горячий интерес. «Я предвижу, что тебе до смерти захочется узнать, как сошла моя сегодняшняя лекция, — писал он ей в 1875 году, — и оттого я сел черкнуть тебе несколько строк, хотя у тебя уже нынче были от меня вести». Во всех затруднительных этических вопросах она была его совестью. Скажем, брать ли ему деньги за доклад на открытии Университета Джонса Гопкинса? Решено было не брать. Он отдавал ей на суд все, что писал. Нет-нет да и мелькнут среди его бумаг любопытные замечания о ее роли первого критика его работ.

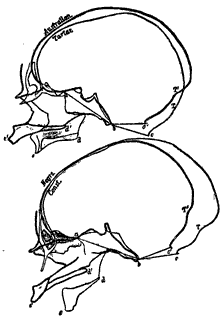

Схема обмера черепов по методу Т. Гексли.

«Мне встретился Гроув, редактор „Макмиллана“… — писал он ей в 1868 году. — Он вытащил из кармана оттиск моей лекции и говорит:

— Слушайте, тут у вас есть одно место, в котором ничего не разберешь.

…Взглянул я, куда он тычет пальцем, — и что ты думаешь, оказалось, это тот самый кусок, который ты разбранила, когда я читал тебе эту лекцию у моря! Я ему рассказал про это и обещал, что признаюсь тебе, — хоть, может быть, ты после этого и заважничаешь».

Понимая, что «Хэл» все время переутомляется, Генриетта правдами и неправдами норовила отправить его отдохнуть, а в 80-х годах, когда у него пошатнулось здоровье, сумела заставить его слушаться врача. Сэр Эндрю Кларк, как писал Гексли в 1884 году своему ассистенту Фостеру, велел ему прожить четыре месяца на юге. «Чертовская незадача, но, откровенно говоря, я думаю, он требует этого не зря. К тому же я обещал жене, что сделаю, как он решит». Есть все основания полагать, что не кто иной, как она, в конечном счете убедила его подать в отставку. Одно из писем 1884 года ясно свидетельствует, что на сей счет меж супругами давно уже ведется спор. Гексли доказывает, что его долг по отношению к его непосредственному начальнику и к Горному училищу — как можно дольше не уходить от дел:

«Мне никогда не избавиться от сознания, что я дурно поступил, если я не сделаю все возможное, чтобы отплатить Доннелли, который вот уже двенадцать лет таким молодцом стоит за меня и за училище. А так как мне и без того очень свойственно хандрить из-за своих упущений, я не хочу, чтобы ты приумножала число бесов, которые меня мучают. Ты должна тут помочь… и еcли я веду себя по-донкихотски, возьми на себя разок роль Санчо».

Разумеется, в роли Санчо она выступала бессменно.

Но в 60-х годах весь белый свет был Гексли тесен, и обязанностей всегда не хватало, и все, за что бы он ни брался, лишь увеличивало его силу и влияние. Обнаружив, что непомерное количество дел и нагрузок отрывает его от самых близких друзей, он предложил Гукеру, чтобы чаще встречаться — а кстати, придумывать себе новые дела и нагрузки, — преобразовать их кружок в клуб. Гукер охотно согласился, и 3 ноября 1864 года члены клуба собрались за обедом на Албемарл-стрит в отеле «Святой Георгий», который, таким образом, и стал развеселым Олимпом современной науки вплоть до конца 80-х годов, когда обеды перенесли в «Атеней». Озадаченные избытком предлагаемых названий, члены клуба так долго пребывали безымянными, что по предложению супруги одного из них, миссис Беек, их окрестили «Икс-клуб». Очень скоро это название обросло чуть зловещей таинственностью. Как-то раз в курительной «Атенея» Гексли с изумлением, но с таким видом, будто его это нисколько не касается, подслушал нижеследующий диалог двух ученых собратьев:

— Кстати, А., вы что-нибудь знаете про «Икс-клуб»?

— Как же, Б., слыхал. Чем у них там занимаются?

— Да вот, вершат дела науки, и, в общем, надо признать, справляются недурно.

Состав клуба — Беск[192], Франкленд[193], Херст, Леббок, Споттисвуд[194], Тиндаль, Спенсер, Гукер и Гексли — являл собой весьма избранный и замкнутый круг, плеяду ярчайших звезд науки. Все они, кроме Спенсера, были президенты и секретари научных обществ, обладатели Королевских, Коплеевских, Румфордовских медалей — таким людям стоит даже в самом беззаботном расположении духа собраться вместе за столом, как непременно будут приняты какие-то серьезные решения. Они обсуждали, часто с большой обстоятельностью, политику научных обществ, проекты новых музеев, журналов, ход борьбы против религии и классического образования на страницах печати, место науки в современном образовании. Больше того, это были не просто девять знаменитостей. Сообща они были знакомы почти со всеми крупнейшими учеными мира, а также со многими видными радикалами и людьми, сочувствующими науке. На их обедах в разное время перебывали гостями Дарвин, Гельмгольц, Аза Грей, Агассис, Юмэнс[195], Джон Морли, Роберт Лоу[196], епископ Коленсо и многие другие. Сами члены клуба представляли столько наук и так достойно, что могли бы, как похвалялся Гексли, спокойно написать своими силами почти все статьи для научной энциклопедии. В английской науке они, по сути дела, составляли как бы неофициальный кабинет министров, объединенный надежной близостью дружеского застолья.

Для Герберта Спенсера «Икс» был сущей находкой. Среди этой ученой непринужденности он чувствовал себя как рыба в воде, тем более что постоянно подыскивал себе новые способы добывать информацию. С годами он сделался совсем не способен к послушливой безучастности, необходимой для того, чтобы одолеть большую книгу, — при нем довольно было прочесть вслух хоть кусочек, как, он тут же рвался возразить или дополнить. Ни один современный ему мыслитель не читал так мало перед тем, как так много написать. К своей «Психологии» он готовился главным образом, копаясь в «Пролегоменах к логике» Мэнселя[197], к своей «Биологии» — изучая «Основания сравнительной физиологии» Карпентера. Он создал трактат по социологии, не читая Конта, и трактат по этике, не читая, по всей видимости, ничего на эту тему. Клубы служили Спенсеру отличной заменой чтению. Он самолично выкачивал все, что нужно, из авторов. Пройдется часов в двенадцать вдоль Кенсингтон-Гарденс по пути в «Атеней», позавтракает с одним светилом, подцепит за пуговицу другое, сразится на бильярде с третьим, полистает в библиотеке журналы, набираясь фактов, — и он уже превосходно оснащен для утренней порции трудов над очередным сочинением.

В физиологии собственного организма Спенсер теперь разбирался не хуже, чем в метафизике внешнего мира. Он установил, что свойственные ему «неприятные ощущения в голове», в чем бы они ни проявлялись, объясняются недостаточным кровоснабжением мозга. Потому в 1860 году, когда он приступил к созданию своей философской системы, он нанял себе секретаря и отправился с ним на горное озеро в Шотландию. Тут он распределял свои занятия таким образом: минут пятнадцать гребли, чтобы в мозг свободно поступала кровь, и затем минут пятнадцать диктовки: плавный поток отточенных и ученых слов — простая и сложная эволюция, нестабильность гомогенного… Иные из наиболее заумных глав «Психологии» диктовались подобным же манером под Лондоном, в перерывах между партиями в теннис. Эксцентричности в интеллектуальной жизни Спенсера с течением лет явно не убавилось.

Наверное, обеды в «Икс-клубе», искрящиеся живым весельем, щедро сдобренные фактами, были для Спенсера чем-то вроде энциклопедии. И, когда ему присылали домой составленное в форме алгебраического уравнения извещение о том, что состоится обед, он не считался ни с какими «ощущениями в голове» и приступами «сердечной слабости» и отважно шествовал в Клуб.

Не найдешь, пожалуй, другого человека, который в столь широких масштабах ратовал бы за столь узкие принципы. Возводя обширное и очень современное здание своей вселенной — с определенными неувязками внутри ее самой, но в полном соответствии с давними наклонностями ее созидателя, — Спенсер отыскивал вселенские причины быть утилитаристом, либералом, натуралистом, эволюционистом, материалистом и, наконец, агностиком.

С Гексли его сближали агностицизм и довольно расплывчатый материализм, опирающийся на идею эволюции, на небулярную гипотезу[198] Лапласа — Канта и закон сохранения энергии. Кто из них находился под влиянием другого, отнюдь не ясно. После 1852 года они поддерживали тесную и дружескую связь и несколько лет каждое воскресенье вместе гуляли перед обедом. Спенсер нередко признавал, что обязан Гексли многим по части фактов и первоклассной критики. Гексли при случае несколько уклончиво, но с отменной учтивостью отдавал должное спенсеровским воззрениям: Спенсер-де обещает стать Бэконом нашего времени; в своей классификации наук он столь же основателен, сколь шаток Конт.

Материализм Спенсера нашел свое выражение в ряде работ начиная с 1853 года, материализм Гексли — начиная с 1863-го. Может быть, Спенсер и оказывал какое-то влияние на Гексли, но, безусловно, меньшее, чем ученые, особенно Дарвин и Гельмгольц. К философам Гексли относился с присущей ученым подозрительностью. Он редко изъявлял бурные восторги по поводу Спенсеровых обобщений, преимущественно словесных, и в обосновании собственных идей строго придерживался данных науки.

В отличие от Дарвина Гексли, надо полагать, читал газеты, сидя у себя в лаборатории чинно и прямо, с микроскопом по одну руку и скальпелями по другую. Он не позволял себе никаких предрассудков, никаких сентиментальностей, никаких иллюзий. Факты он встречал так бесстрашно, что они иной раз сами отступали перед ним. Мало того, по всякому вопросу, какой бы ни возникал, начиная от женской эмансипации и кончая вивисекцией, он высказывался в твердом убеждении, что научный метод способен внести ясность в мораль и политику так же победно, как он совершает переворот в промышленности и в здравоохранении. И высказывался, естественно, в духе ясно ощутимой непререкаемости, особой осведомленности и провидческого озарения.

По отношению к гражданской войне в Америке он испытывал некую раздвоенность, о чем и писал своей сестре Элизабет, у которой в армии конфедератов находился сын, подросток пятнадцати лет: «Сердцем я с Югом, разумом — с Севером». К неграм у него не было «ни тени жалких чувств». Дело в другом: рабство — это значит никудышная экономика, скверная политика, гнусная мораль. Поэтому, какая бы сторона ни победила, с рабством должно быть покончено.

Примерно те же взгляды он изложил в статье «Эмансипация для белых и черных», напечатанной в «Ридере» в конце войны. Это на редкость емкая работа, в которой резко, с геометрической строгостью расписано, что верно, а что неверно. Всего одной страницы ему было довольно, чтобы разделаться с проблемой эмансипации черных. Все остальные посвящены эмансипации белых — иными словами, женскому вопросу, который тогда еще только-только начинал привлекать к себе внимание, исторгая столько чувствительности у поэтов, мелодраматизма у драматургов и вздора у философов. Отец, страстно любящий своих многочисленных дочек, Гексли, как и в неграх, без всяких околичностей признает в женщинах неполноценность. Историей доказано, говорит он, что женщина по всем статьям уступает мужчине: и по уму, и по чувству ответственности, по артистичности и темпераменту, по красоте, что она, грубо говоря, просто не доросла до мужчины. Ясно, что Гексли никоим образом не сторонник «новомодного женопочитания». Но он хотя бы не поступает как Теннисон, который со всех сторон обвешивает женщину сусальными совершенствами лишь затем, чтобы упрятать их под чадрой домашних забот, или как Милль, который возводит ее в титаны духа только для того, чтобы закрепить за нею право голосовать и соперничать с мужчинами. Пусть ее, соперничает, соглашается Гексли, ради бога, дайте ей образование, предоставьте ей все возможности. «Златые кудри не станут хуже виться… оттого что под ними будут мозги». Быть может, женщина при этом станет сильней и разумней, и мужскому потомству от нее прибавится силы и разума. А мужчину ей все равно никогда не перегнать.

На деле, впрочем, Гексли либеральничал меньше, чем на словах. Он хоть и объявил за пять лет до того в письме к Ляйеллу, что женское образование — существенное условие прогресса, однако явно считал его излишним для взрослых женщин. Да и вообще, он со спокойной душой полагался на то, что его передовые взгляды никогда не привьются повсеместно.

«Я твердо решил, что дам своим дочерям такую же подготовку в области физических наук, какую получит их брат, как все мальчики… Но Вы не хуже меня знаете, что другие так не поступят, и пять женщин из шести останутся глупыми куклами и не пойдут дальше, а в будущем сделаются оплотом для церковной братии, обузой для цивилизации, помехой в любом важном деле, к которому будут причастны, — интриганками в политике, обманщицами в науке».

В 1872 году по милости мисс Джекс Блейк, студентки-медички из Эдинбурга, Гексли столкнулся с женским вопросом на конкретном примере и ответил на него чистой воды викторианским компромиссом. До сих пор женщинам читал отдельный курс анатомии ассистент из Ассоциации хирургов; теперь же университетский совет отказал ему в праве вести занятия под тем предлогом, что не имеет доказательств его квалификации. А устроить ему экзамен совет тоже отказывался. Вот студентки через мисс Блейк и попросили профессора Гексли проэкзаменовать их преподавателя. Гексли ответил, что всецело сочувствует молодым особам, которые стремятся подготовить себя к врачебной деятельности. А вслед за тем прибавил, что с не меньшим сочувствием относится «к преподавателям анатомии, физиологии и акушерства, которые возражают против того, чтобы читать подобные предметы в аудиториях, где присутствуют молодые люди обоего пола, ведь, кроме платы за обучение, нет никаких свидетельств того, что они, как с нравственной точки зрения, так и интеллектуально, пригодны для совместных занятий». Сославшись на нездоровье и скудость лабораторного оборудования, он отказался экзаменовать бывшего лектора.

В 1865 году губернатор Эр зверски подавил негритянский мятеж на Ямайке[199]. Он ввел военное положение, предоставил войскам полную свободу в расправе с мирным населением и повесил негритянского священника-баптиста по фамилии Гордон. Рабство в Британской империи давно отменили, однако эти события были настолько типичны, что по многим причинам овладели умами англичан. Люди свободомыслящие, вольнолюбивые и гуманные усмотрели в них угрозу справедливости и закону, а консерваторы, приверженцы англиканской церкви и культа героев, — угрозу британскому могуществу и престижу. Милль возглавил комитет наидостойнейших в одной партии; Карлейль — комитет наидостойнейших в другой. С истинно ямайской свирепостью наидостойнейшие англичане вцепились друг другу в глотку. Кроткий и мягкосердечный Милль потребовал, чтобы Эра привлекли к суду за убийство. Голдвин Смит[200] обозвал Рёскина[201] «сентиментальным евнухом». Карлейль уничтожал бедного Милля снисходительной жалостью, а отец Герберта Спенсера, хватив лошадиную дозу опийной настойки, в последние мгновения перед смертью лихорадочно бредил о случившемся. Для Британской империи эта история стала тем же, чем дело Дрейфуса для Франции.

Из ученых Тиндаль последовал за своим героем Карлейлем; Дарвин, Ляйелл и Гексли поддержали Милля. Дарвин внес в Ямайский комитет десять фунтов, пробормотал своим равнодушным друзьям какие-то слова в оправдание собственного фанатизма, а в печати хранил величавое молчание.

Стоило Гексли войти в состав Ямайского комитета, как его немедленно втянули в полемику. Газета «Пэл-Мэл» заметила, что человеку, который ратует в науке за одухотворенность гориллы, ничего другого не остается, как защищать в политике достоинства негров. Гексли, который пуще смерти ненавидел, когда его обвиняли в сентиментальности, тотчас разразился отповедью, любезно напечатанной тою же «Пэл-Мэл». Сам Карлейль не мог бы с такой жестокой, обнаженной ясностью показать, как мало значат негры сами по себе для существа дела. Вопрос не в том, кто такой Гордон и кто такой Эр. Пусть Гордон негодяй, а Эр — сама добродетель; «по английским законам не разрешается, чтобы хорошие люди просто так, ни за что ни про что вешали нехороших». Письмо завершается целым фейерверком логических сзрказмов, переливающихся под толстой ледяной коркой официальной сдержанности.

Ямайские события чуть было не рассорили Гексли с Тиндалем. «Боюсь, что, если бы в этой злополучной истории дело дошло до крайности, — писал после смерти Тиндаля Гексли, — каждый из нас оказался бы способен отправить другого на плаху. Но и тогда приговор сопровождался бы заверениями в неизменном почтении и благорасположении».

В самый разгар перепалки он писал в духе, едва ли выражающем непреодолимое ожесточение: «Если нам с Вами достанет выдержки и мудрости, мы сможем… <не сходясь во взглядах> сохранить тем не менее любовь друг к другу, которой я дорожу, как редко чем еще в своей жизни». Тиндаль был не из тех, кто мог бы устоять против подобного излияния.

Однако ни сторонники Эра, ни его враги — хотя и те и другие насчитывали в своих рядах самых блестящих в Англии мастеров пера — не обладали даром творить те изощренные злодейства, которые произвели драматический поворот в деле Дрейфуса и сообщили ему такой накал. Здесь страсти довольно-таки прозаически побурлили несколько лет и улеглись. Губернатора Эра отозвали, но так и не отдали под суд.

Ямайские волнения явились также своего рода вехой, отмечающей то время, когда Гексли перестал принимать Карлейля всерьез как мыслителя. Любопытная подробность: Гексли столь непоколебимо смотрел в лицо фактам — таким, в частности, как нищета и угнетение, что в некоторых отношениях сам был консерватором не хуже Карлейля. Но подобно тому, как впоследствии из-за глупостей Гладстона и либералов он едва не стал консерватором, так теперь из-за глупостей Карлейля и консерваторов он оставался либералом. По мнению Гексли, Карлейлю не хватало логики и здравого смысла. В свою очередь, Карлейль мог упрекать Гексли в недостатке души и творческой жилки. Карлейль рассматривал общество как организм, управляемый людскими страстями, инстинктом и фантазией, которая находит себе выражение в поэзии и в почитании героев. Гексли же рассматривал общество как совокупность индивидуумов, объединенных общей историей и управляемых разумом и принципом целесообразности, которые находят идеальное воплощение в науке. Для Гексли конечной инстанцией была истина. Конечной инстанцией для Карлейля все более становилась сила и fait accompli. Он не мог простить Гексли его «Места человека в природе», а между тем его собственный герой, претерпев ряд неожиданных и плачевных перевоплощений, все больше походил на ту самую гориллу, о которой писал Гексли. По сути дела, Карлейль двигался в том же направлении, что и иные приверженцы дарвинизма, только обставлял это более романтично и витиевато.

В своей статье, посвященной памяти Тиндаля, Гексли говорил, что видит в Карлейле не учителя, а «мощное тонизирующее средство». Карлейль, в сущности, сделался для него чем-то вроде торжественного нравоучительного хорала, возбуждавшего в нем набожное отношение к материям отнюдь не божественным[202].

Безусловно, Карлейлю не нравились в Гексли те качества, которые были присущи и ему самому. Ведь и Гексли был головорезом на столбовой дороге литературы и науки — всегда начеку и наготове, всегда с парой бумажных пистолетов за поясом на случай словесной перепалки, всегда при абордажной сабле. Такой только взглянет, чихнет, кашлянет — и то жутко. Вот у У. X. Мэллока[203] в сатире «Новая республика» доктору Сторксу (понимай — Гексли) во время утренней воскресной службы достаточно просто высморкаться, пока доктор Дженкинсон (он же Джоуетт[204]) читает «Символ веры», чтобы все уже всполошились. А в другом месте:

«Мистер Сторкс круто обернулся и смерил мистера Сондерса грозным взглядом, исполненным такого негодующего пренебрежения, что тот умолк. Несколько секунд мистер Сторкс держал его в оцепенении, а затем голосом мрачным и безучастным произнес:

— Горчицу мне передайте, пожалуйста».

Карлейлю нравились люди мягкие, покладистые.

Несколько лет спустя Гексли как-то повстречал старца уже под самый конец его жизни на улице: он медленно шагал в одиночестве; Гексли подошел к нему и заговорил. Карлейль глянул на него, промолвил:

— Позвольте, вы ведь Гексли? Это вы утверждаете, будто мы все происходим от обезьян? — и пошел дальше.

История то по одному чрезвычайному случаю, то по другому постоянно околачивалась у порога Гексли, неистово названивая у дверей. А он был человек занятой и потому мог иной раз бесцеремонно отмахнуться от назойливой гостьи. Так произошло, когда его стали донимать спиритизмом. Ну как скажешь что-то с уверенностью о душах усопших, ежели их нельзя препарировать? К тому же лягушка, у которой удален головной мозг, не в пример занимательней:

«Если бы меня кто-нибудь наделил способностью слышать, о чем болтают старушки со священником у церкви в соседнем городишке, я отклонил бы этот дар, потому что могу найти себе занятие поинтересней. А обитателей загробного мира — если они и в самом деле городят такой вздор, как рассказывают их друзья, — я отношу к той же категории. По-моему, доказательство истинности „спиритизма“ могло бы принести пользу единственно как лишний довод против самоубийств. „Лучше жить дворником, чем умереть, чтобы всякий „медиум“, каких нанимают по гинее за сеанс, заставлял вас нести чепуху“».

Но в конце концов он все-таки поддался искушению вывести жульничество на чистую воду. Как-то в январе 1874 года к нему обратились с просьбой, которую, он принял, пожалуй, как приказание.

«Однажды под вечер мы очень славно развлеклись, — писал из Лондона Дарвин, гостивший у Эразма, — Джордж пригласил медиума, и он заставил скакать по столовой флейту, колокольчик, подсвечник и огненные точки — у всех дух занялся, так это было поразительно. Все совершалось в темноте, но Джордж с Гексли Веджвудом все это время держали медиума с двух сторон за ноги и за руки».

Дальше, рискуя вызвать некоторое разочарование, Чарлз прибавил, что было душно, утомительно и он ушел к себе до того, как начали твориться чудеса. Народу собралось порядочно, были Люис[205] и Джордж Элиот, был Френсис Гальтон. Люис все мешал, отпускал шуточки и не желал сидеть тихо в темноте Чарлз, хоть и признавал действо поразительным, был уверен, что спиритизм — сплошная ерунда, и подозревал, что Джордж и Гексли держались друг за друга, а медиум как-то вывернулся у них из рук. Но Джорджа и Френсиса Гальтона разбирало любопытство и недоумение. Нужно устроить еще один сеанс, и Гексли должен прийти разоблачить эти плутни. Гексли пришел, увидел и разоблачил. Дарвин, конечно, вновь уклонился от присутствия, но получил исчерпывающий отчет от своего друга.

«Мое заключение таково, — писал под конец Гексли, — мистер Икс — проходимец и мошенник, он нарочно усадил справа от себя мистера Игрека, смекнув по его разговору, что отвлечь его внимание будет нетрудно, а после ногою придвигал к мистеру Игреку стул и в конце концов преспокойно поставил <этот стул> на стол — ручаюсь, это такая же правда, как то, что я сейчас пишу эти строки».

И Дарвин заявил, что Гексли спас его доброе имя в глазах всего семейства.

Прошло несколько месяцев, и друзья объединились, чтобы дать отпор новому, на сей раз более опасному безрассудству. В 1875 году достигла высшей точки ожесточенная кампания против вивисекций. Давно уже многие англичане полагали, что добывать знания — занятие отчасти предосудительное и нездоровое, но, добывая знания, резать животных — это извращенность не только ума, но и сердца. Люди возмущались и искали достойного обоснования своему гневу. И выискали: можно состряпать превосходное обоснование, слегка передернув кое-что из Гексли. И вот в «Рекорде» было помещено обвинительное письмо: Гексли-де выступает за то, чтобы при вивисекциях присутствовали — а может быть, и участвовали в них — дети; приводились и выдержки из «Основ физиологии», которые в этой связи звучали достаточно зловеще. Во всяком случае, они успешно ввели в заблуждение графа Шафтсбери[206], и он повторил то же обвинение в своей речи. Гексли тотчас ответил огнеметным письмом в «Таймс», указал на искажения в цитатах, а графа уличил в невежестве и передержках. Лорд Шафтсбери слегка изумился, узнав, что за сильными выражениями «Физиологии» кроется вполне безобидный смысл, но так простодушно и чистосердечно принял слова Гексли на веру, что последовал обмен частными дружественными письмами, и тем распря завершилась.

Этот случай и некоторые другие привели к тому, что Гексли опять сошелся за одним столом со своими недругами богословами, на этот раз в Королевской комиссии, созданной, дабы разобраться, как обстоит дело с вивисекциями. Гексли сам не ставил опытов на высших животных, однако признавал, что другие — ради благой цели и не причиняя без надобности страданий — вправе это делать. Неясно, почему нам дозволено есть мясо и истреблять паразитов, почему мальчишкам можно удить рыбу на живца, уткам — заглатывать живьем лягушек и потом медленно давить их мышцами желудка, а ученым возбраняется даже в строго ограниченных случаях и под наркозом препарировать животных ради пополнения объема знаний и спасения многих жизней.

Несмотря на леденящий кровь зубовный скрежет филантропов, Гексли был настроен бодро, хоть и полагал, что от слюнтявого мракобесия Англию скорее спасет не уважение членов палаты общин к науке, а их страсть к охоте. Какое-то время все шло хорошо. Гексли начал с того, что собрал показания видных ученых. И тут неожиданную дееспособность и добрую волю выказал Дарвин. Как знаменитый биолог, а также покаянный истребитель бекасов, Дарвин был в этом вопросе кровно заинтересован. Он, если уж на то пошло, воспринимал страдания людей и бессловесных тварей острее и болезненней, чем Гексли. До самой старости его преследовали, в особенности по ночам, вопли истерзанных бразильских рабов. Увидев во время прогулки, как кто-то жестоко обращается с лошадью, он возвращался домой бледный и потрясенный — недаром кучера со всей округи из страха, «как бы их не расчихвостил» мистер Дарвин, не решались, подъезжая к Дауну, понукать лошадей, даже когда те плелись шагом. И все же Дарвин был уверен, что физиология может двигаться вперед только в том случае, если будут проводиться опыты на живых животных. Побуждаемый Гексли, он делал заявления, подписывал свидетельства и с отнюдь не свойственной ему стремительностью поднялся до таких высот эпистолярного геройства, что послал собственноручное письмо в «Таймс». Больше того: еще и Королевская комиссия не была назначена, а он уже совещался в Лондоне с учеными и помог своему зятю Личфилду составить законопроект о вивисекции, очень похожий на тот, что получил частичное одобрение Гексли и был, к сожалению безуспешно, представлен на рассмотрение парламента Лайоном Плейфером.

Собрав в высших сферах викторианской науки все мыслимые и немыслимые свидетельства, Гексли во всеоружии жреческой непререкаемости принялся обрабатывать своих коллег по Королевской комиссии: кого просвещал, кого умиротворял, кого стращал. Казалось, против него не устоит самая нежная филантропическая душа, самый твердый филантропический лоб. Но в один прекрасный день, когда он был занят на заседании совета Королевского общества, комиссия — как видно, по чистой случайности — слушала показания какого-то ретивого вивисектора. «Говорят, он открыто признался в полнейшем равнодушии к страданиям животных, — писал Дарвину Гексли, — а наркоз, по его собственным словам, он дает только для того, чтобы они не мешали работать». Гексли был возмущен не меньше любого из членов комиссии. «Честное слово, я просто не мог поверить, что на свете бывают такие отъявленные, такие циничные скоты, которые исповедуют эдакие, с позволения сказать, принципы и руководствуются ими в своих действиях, — я приветствовал бы любой закон, по которому этого субъекта можно было бы сослать на каторгу».

Гексли все-таки не прекращал своих героических усилий. Он ухитрился даже явить deus ex machina[207]. Свидетельствовать будет сам Дарвин! «Завтра в два часа ждем Вас на Дилихей-стрит, 13, — писал Гексли. — Я присмотрел для Вас самый высокий стул, какой только тут имеется». Однако преградить путь милосердию было уже невозможно. В 1876 году комиссия в осторожных и нерешительных выражениях составила доклад, и через несколько месяцев, к некоторому изумлению ее членов, лорд Карнарвон внес в парламент проект сурового закона, запрещающего вивисекции; закон надлежащим порядком и был принят.

Неудивительно, что при таком количестве разнообразных дел у Гексли оставалось все меньше времени для научных занятий, а между тем с 1864 по 1870 год он напечатал тридцать девять работ, и из них по меньшей мере три чрезвычайно важных. Особенно важное значение имеет работа, в которой прослеживается развитие от пресмыкающихся к птицам. Раньше пресмыкающихся и птиц принято было считать противоположностями. Пресмыкающиеся ползают; они существа тяжелые и холоднокровные. Птицы летают; они существа легкие и теплокровные. Весь во власти изучения эволюции и человека, Гексли был вполне готов воспринимать парадоксы приспособления, создавшего такое несходство меж изначальной и нынешней формами. В 1864 году он показал, что многие вымершие пресмыкающиеся обладали признаками птиц, а многие вымершие птицы — признаками пресмыкающихся. И соответственно предложил троякое деление для позвоночных: 1) млекопитающие, 2) рептилиеподобные (птицы и пресмыкающиеся) и 3) рыбообразные (рыбы и земноводные). Теперь родство птиц и пресмыкающихся общепризнано. В 1867 году Гексли совершил переворот в классификации самих птиц, обнаружив, что для резкого разграничения их существенны не перепончатые конечности или привычка к обитанию в воде, а главным образом некоторые мелкие и на первый взгляд не стоящие внимания небные косточки. Скелет животного — это история, которую причудница-адаптация одела мышцами и кожей.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

Не всяк фронтовик славен

Не всяк фронтовик славен Уже несколько дней наслаждается Игорь, капитан Веский жизнью дома, в Москве, в такой забытой обстановке любви, уюта. Неважно, что рука еще в гипсе, на перевязи, что нога еще непригодна для бега, даже для быстрой ходьбы. В доме каждый день довоенные

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ ВСЯКИЙ ТРУД СЛАВЕН

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ ВСЯКИЙ ТРУД СЛАВЕН Я стоял, прислонясь к стенке, внутри маленькой проходной института. Начинался рабочий день. Кивая на ходу, проскакивали мимо сотрудники, разворачивая пропуска перед пожилой вахтершей в гимнастерке и юбке защитного цвета, с пистолетом на

Глава десятая Всякий труд славен

Глава десятая Всякий труд славен Я стоял, прислонясь к стенке, внутри маленькой проходной института. Начинался рабочий день. Кивая на ходу, проскакивали мимо сотрудники, разворачивая пропуска перед пожилой вахтершей в гимнастерке и юбке защитного цвета, с пистолетом на

ТРУДЕН, НО СЛАВЕН БЫЛ ПУТЬ...

ТРУДЕН, НО СЛАВЕН БЫЛ ПУТЬ... И. М. АФОНИН, бывший командир 18-го гвардейского Станиславско-Будапештского Краснознаменного стрелкового корпуса, генерал-лейтенант в отставке, Герой Советского СоюзаВойска 1-го Украинского фронта в марте 1944 года перешли в наступление. 18-й