9 ИНТЕРЛЮДИЯ: ГЕКСЛИ, КИНГСЛИ И ВСЕЛЕННАЯ

9

ИНТЕРЛЮДИЯ: ГЕКСЛИ, КИНГСЛИ И ВСЕЛЕННАЯ

В личном дневнике Гексли — на чистом месте сразу же под записью о рождении первого ребенка — появились новые знаменательные строки:

«20 сентября 1860 года.

И вот этого ребенка, нашего Ноэля, нашего первенца, который почти четыре года был нам утешением и отрадой, в два дня унесла скарлатина. Неделю назад мы с ним возились и играли как ни в чем не бывало. В пятницу его головка с блестящими синими глазами, со спутанными золотистыми кудрями весь день беспокойно металась по подушке. В субботу вечером, пятнадцатого числа, я внес сюда в кабинет его холодное, неподвижное тельце и положил на то самое место, где я сейчас пишу. Сюда же в воскресенье ночью пришли мы с его матерью свершить священный обряд прощания».

Нет сомнений, что Гексли получал много писем с изъявлениями соболезнования и писал ответы, одни более сдержанные, другие менее, а в общем такие, как полагается. Но одно письмо взволновало его до самых глубин души, исторгнув из нее настоящую исповедь, горячее оправдание своей веры — или, точней, своего неверия. Письмо было от совершенно постороннего человека: преподобного каноника Кингсли — романиста, поэта, автора памфлетов и капеллана ее величества. Письмо, которое Кингсли прислал в знак соболезнования, не сохранилось. По-видимому, он откровенно признался, что сам не мог бы перенести утрату любимого существа без твердой уверенности, что встретится с ним в иной жизни. По счастью, у него такая уверенность есть. Сильно развитое в человеке ощущение личности есть доказательство того, что личность непреходяща. Возможно, Кингсли еще коснулся своих былых сомнений и внутренней борьбы, очень схожих с теми, какие пережил в юности Гексли, а также утешений, которые приносят работа и счастливая супружеская жизнь. И безусловно, с удвоенной прозорливостью писателя и родственной натуры он угадал душевное состояние Гексли в эту минуту горестного потрясения.

Гексли отвечал:

«Мои убеждения в тех вопросах, о которых Вы говорите, их приятие или неприятие выношены за долгое время и имеют прочные корни. Правда, тяжкий удар, который на меня обрушился, как будто поколебал их до самого основания, и, живи я на два-три столетия раньше, я мог бы, верно, вообразить, что надо мною и над ними глумится дьявол и допытывается, много ли я выгадал, лишив себя надежд и утешений, к которым прибегает большая часть человеческого рода. На это у меня был и есть один ответ: „Нечистый! Истина превыше любой выгоды“. Я перебрал вновь все, на чем зиждется моя вера, — и я говорю: пусть у меня одно за другим отнимется все: жена, дитя, доброе имя, слава — я все равно не буду лгать».

Что касается бессмертия, Гексли не отрицает его, но и не признает. Априорных возражений у него нет:

«В нем было бы несравненно меньше удивительного, чем в сохранении энергии или неуничтожимости материи… Чем дольше я живу на свете, тем очевидней для меня становится, что самое священное деяние жизни человеческой — ощутить и сказать:

— Я верую, что то-то и то-то — правда. На этом держится все — величайшие награды и тягчайшие казни нашего бытия. Вселенная во всем одна и та же, и если я могу распутать какой-то крохотный клубочек в анатомии или физиологии, ни в коем случае не принимая на веру то, что не подтверждено в достаточной мере доказательствами, — то не думаю, что великие тайны бытия откроются мне на каких-либо иных условиях… Я знаю, что имею в виду, говоря: я верю в закон всемирного тяготения, и на менее твердых убеждениях я свою жизнь и свои надежды строить не соглашусь».

Первый долг человека — правдоискательство. В этом науки, протестантизм да и пантеизм находят общую почву. Действовать, исходя из ложной теории, значит не считаться с законами природы и навлечь на себя неизбежную кару. Казалось бы, разговор идет о практике. Но не только в практике дело. Мыслить, выдавая желаемое за действительное, пребывать в утешительном заблуждении, когда видишь, что досягаема научная истина, — значит осквернять и самого себя, и вселенную. Но священны сомнение и неведение, когда в основе их твердая решимость не верить ни во что, кроме правды.

Объяснив, что он стал агностиком, прочитав сочинение Гамильтона о необусловленном, Гексли возвращается к предмету спора:

«Наука… учит меня проявлять сугубую осторожность в суждениях, которые сами собой напрашиваются из моих заранее сложившихся представлений, и требовать для подобных взглядов более убедительных доказательств, чем для тех, к которым я был заведомо не расположен.

Моя обязанность в том, чтобы приводить свои соображения в соответствие с фактами, а не пытаться подогнать факты под свои соображения.

Наука, как мне представляется, самым наглядным и убедительным образом учит нас великой истине, заключенной также и в христианском понятии о полном подчинении воле господней. Взгляните на факт свежими глазами, как малое дитя, будьте готовы отказаться от всех предвзятых представлений, смиренно следуйте за природой, в какие бы бездны она вас ни завела, иначе вы не познаете ничего. Я изведал довольство и душевный покой с того лишь времени, как решился любой ценой поступать именно так».

Смирение в умственной деятельности по сути своей не отличается от религиозного. Изначальная тайна подступает к самым границам известного. Поиск и открытие становятся, таким образом, религиозным послушничеством. Химик за своим рабочим столом — это жрец у алтаря. Гексли возмущенно отрицает, что для житейской нравственности или для нравственного управления миром необходима «система наград и наказаний в будущей жизни».

«Я не оптимист, но я питаю самую твердую уверенность в том, что власть божья (если позволительно употребить эти слова в смысле совокупности „способов существования материи“) справедлива от начала и до конца.

Чем ближе я знакомлюсь с жизнью других людей (не говоря уже о своей собственной), тем мне становится очевидней, что порок действительно не торжествует, а добродетель и в самом деле не бывает наказана. Но, чтобы это стало ясно, нельзя упускать из виду то, о чем почти все забывают: награды в жизни даются нам в зависимости от соблюдения всех сторон закона — и физических и моральных — и что соблюдение моральных его сторон не искупает физического прегрешения, и наоборот.

Гроссбух всевышнего ведется строго, и в каждый миг нашего существования нам выплачивают по балансу наших поступков.

Жизнь была бы невозможна без определенного согласия с окружающим миром — и согласие это предполагает известную долю счастья среди избытка страданий. Короче говоря, пока мы живем, жизнь платит нам за это.

А в связи с видимым противоречием между делами человека и воздаянием за них следует помнить, что Природа справедливее нас. Она принимает в расчет, что человек приносит с собою в мир, а людской суд этого учесть не может.

Совершенная справедливость существующего порядка вещей мне очевидна не меньше, чем любой факт науки. Грех притягивает к себе несчастье с такою же неизбежностью, как Солнце притягивает Землю, и прямое доказательство этому — рядом с каждым из нас, оно даже есть в нашей собственной жизни, надо только открыть глаза и увидеть».

Этот отрывок представляет собой сжатое изложение основ веры, которую большую часть своей жизни исповедовал Гексли. Как отмечает в своей неопубликованной статье Дэвид Дж. Эйвас, главная проблема для Гексли — это место человека в природе, или соотношение ценности и факта. А решил он ее просто: провозгласив их тождество. Для признания факта не требуется отрицания ценности, и точно так же для признания ценности не требуется никаких метафизических подпорок в виде ложной информации. Так истина становится добродетелью, заблуждение — грехом, агностицизм — верой, а наука, если продолжить эту цепь, — религией. Если человек будет знать достаточно, он увидит, что получает ровно столько, сколько заслужил, и, надо полагать, поспешит заслужить все, что позволяют ему его природные способности.

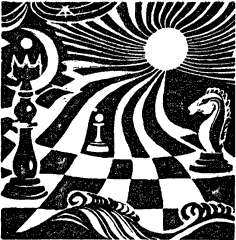

Со многих точек зрения такое решение было героическим. Сразу приходит в голову Дарвинов кишечный глист и случайное, единственное в жизни Дарвина озарение. Гексли в самом личном и драматическом смысле оказался поставлен перед фактом точно такого же рода. Ответом его было новое страстное подтверждение своей веры: он пойдет вслед за научной истиной, какими бы путями она ни плутала, с твердым сознанием, что она приведет к какому-то нравственному или духовному эквиваленту божества. Кстати, он часто близок к тому, чтобы под прикрытием метафор контрабандой протащить бога в свою непорочно безликую вселенную, как в знаменитом своем примере с невидимым игроком в шахматы.

«Шахматная доска — мироздание, фигуры — явления вселенной, правила игры — то, что мы именуем законами природы. Игрок по ту сторону доски скрыт от нас. Мы знаем, что игру он ведет всегда честно, по справедливости, с терпением. Но мы также по горькому опыту знаем, что никогда он не простит ошибок, не сделает ни малейшей скидки на неискушенность. Тому, кто хорошо играет, платят по высшей ставке, с изобильной щедростью сильного, восхищенного силой в другом. Тому же, кто играет дурно, ставят мат — не спеша, но и нещадно».

Такое же наделение природы душой и характером пронизывает письмо к Кингсли. В час горя потребность в ясности стала неодолима. Гексли стремился к ясности без бога, а пришел к чему-то похожему на бога — без ясности.

Потом, вероятно в ответ на нечто похожее в письме Кингсли, Гексли предается неожиданным самообвинениям: «Мальчуганом, без руководителя, без всякой подготовки — а может быть, еще хуже того — меня швырнули в мир, и признаюсь, к стыду своему, немного найдется людей, которым довелось бы глубже меня погрязнуть во всевозможных грехах». Это признание не следует понимать буквально. Оно выражает лишь недовольство пуританина своими природными инстинктами. «К счастью, — продолжает он, — меня вовремя остановили на этом пути». Затем следуют широкоизвестные строки о том, что стало его избавлением:

«„Сартор Резартус“[113] привел меня к сознанию того, что глубокое религиозное чувство совместимо с полной непричастностью к богословию. Наука и ее методы даровали мне обитель, недоступную влияниям авторитетов и сложившихся устоев. И, наконец, любовь открыла мне святые стороны человеческой натуры и внушила глубокое чувство ответственности».

Гексли заканчивает свое письмо почти угрожающе, указуя беспощадным перстом на простертое тело недавней своей жертвы — епископа Самуила Уилберфорса.

«Я с особой охотою пишу об этом Вам, ибо мне ясно: спасти такое могучее орудие добра и зла, как англиканская церковь, дабы оно не разлетелось вдребезги под напором наступающей науки, — что мне печально было бы видеть, но что неизбежно произойдет, если участь ее будет вверена людям, подобным Самуилу Оксфордскому, — могут только усилия людей, которые, подобно Вам, видят возможность сочетать дела церкви с духом науки».

Переписка между ними длилась несколько лет. Тут есть что-то от встречи Главка[114] с Диомедом[115]: два славных предводителя враждующих войск сошлись лицом к лицу и убедились, что между ними есть глубокая связь. И эта связь — близкое сходство в характерах и во взглядах. Под колышущимся плюмажем воина слова и пера каноник чувствовал себя ничуть не хуже, чем профессор. Он был так же неиссякаемо энергичен, так же неукротим, при той же хрупкости и болезненности, так же щедро и многосторонне одарен, так же собран и готов к действию, а по складу ума так же великолепно оснащен для любого интеллектуального дерзания, не способный лишь терпеливо нащупывать в лабиринтах логики дорогу к непростой и нелегкой правде.

Его одиссея была чредой ослепительных побед над викторианскими сциллами и цирцеями, очень похожей на одиссею Гексли. И он в младые годы спускался в преисподнюю земной жизни, и жуткие видения мук и погибели не миновали его. И он совершал чудеса ученического прилежания, и занимал первые места с тою же устрашающей и непостижимой легкостью, хоть и не с такой страстью к знанию, ибо истинным предметом его вожделений были гончие, охота и военная служба. Пустить его по военной части семье было не по средствам — ему пришлось стать поэтом-пророком. И все-таки всю жизнь немалое удовольствие от прогулок и поездок заключалось для него в том, чтобы мысленно возводить укрепления с учетом особенностей той или иной местности, а когда через многие годы он впервые произносил проповедь в часовне одного военного училища, у него слезы навернулись на глаза от бряцания офицерских шпаг и мерной воинской поступи.

Он пережил время сомнений и под конец в ущерб логике и ясности пришел к подтверждению своих взглядов. Его царствие небесное даже в большей, быть может, степени, чем научная утопия Гексли, превратилось в нечто вполне земное: конечную станцию на тернистой дороге социального прогресса; сам он уже обрел рай в своем собственном доме: счастливое супружество, Карлейль и трубка в час досуга. Как Гексли ополчился на ортодоксальную церковь по научным соображениям, так он ополчился по политическим; он тоже познал высокое блаженство ритора, поколебавшего в роковой для нации час враждебную толпу. Короче говоря, этот человек — разительное доказательство того, что в широкополой шляпе священника Гексли мог бы пройти свой путь точно так же, как в квадратной шапочке профессора, и жизнь по одну сторону викторианской пропасти могла быть очень похожа на жизнь по другую ее сторону.

В то время, когда умер Ноэль, жена Гексли давно уже ждала другого ребенка. И декабря 1860 года у них родился второй сын, Леонард. Миссис Гексли настаивала, чтобы младенца крестили, и в конце концов, несмотря на угрызения своей агностической совести, муж дал согласие, рассудив, что «по отношению к ребенку будет только справедливо приобщить его к официальному духовному институту его родины». Тем не менее, как он писал будущему крестному отцу младенца Гукеру, он знал, что, пока обряд не совершится, он будет в дурном настроении.

Весной 1863 года Гексли и Кингсли обменялись несколькими письмами. Дарвиново «Опыление орхидей» и «Путешествие натуралиста по реке Амазонке» Бэтса[116]вызвали в душе Кингсли буйный прилив восторга и благочестия. Ему было очень любопытно побольше узнать о науке и очень любопытно побольше узнать о Гексли, конечно, не без умысла обратить его в истинную веру. Что касается Гексли, тот вовсе не испытывал к Кингсли особого любопытства и с высоты своего научного величия склонен был непререкаемо вещать о невежестве человеческом и о бессмертии души. А между тем невольно подозреваешь, что с этим неуемным, напористым служителем церкви он был откровеннее, чем обыкновенно с самим собой. Кингсли будоражил и подзадоривал, но никогда не пытался сбить с толку, завести в тупик. Чутьем, рожденным общностью натур, он мог понять Гексли, но не судить — для этого ему недоставало глубины и изощренности. Ну и во всем, что касалось нравственности, они с Гексли говорили на одном языке. Прямота и смелость, с какой он ставил вопросы, простота, с какой толковал о неизъяснимом, отмыкали в душе Гексли самые заветные тайники. «Я часто недоумеваю, как это я вдруг навязался Вам на шею со всеми своими невзгодами», — сознался он Кингсли вскоре после того, как они в первый раз написали друг другу.

Более поздние письма Кингсли пробудили в Гексли философа-скептика. П. Э. Мор[117] указывает, что стратегия Гексли в войне с епископами и архидиаконами грешит непоследовательностью. В наступлении он — непреклонный материалист, отстаивает первичность материи и непреложную причинную обусловленность законов природы. Однако под напором встречных вопросов и доводов он ловко переходит к защите в духе Пиррона[118]:

«Я ничего не знаю о Необходимости, терпеть не могу слово „Закон“, кроме как в том смысле, что мы не знаем, чем его опровергнуть, и вполне готов признать, что где-нибудь, par exemple[119] „по ту сторону неведомого“, 2 + 2 = 5 и все тела отталкиваются друг от друга, а не испытывают взаимное притяжение.

Я не знаю, отличается ли чем бы то ни было Материя от Силы. Я не знаю — может быть, атомы не что иное, как чистая выдумка».

Он заходит еще дальше: «Для меня основополагающая аксиома спекулятивной философии такова: материализм и спиритуализм есть два полюса одной и той же нелепости, а нелепость эта — воображать, что нам хоть что-либо известно о духе и материи». Именно тут он в первый раз прибегает к метафоре насчет незримого игрока, которая приведена выше в самом известном ее варианте, с прозрачно-двусмысленными намеками на некую безликую личность. Он подводит итог:

«Теперь, когда политеизм отошел в прошлое, допустимы, если вдуматься, всего четыре онтологические возможности:

1. х не существует — атеизм берклианского образца.

2. Существует только один х — материализм или пантеизм, смотря по тому, каким концом повернуть.

3. Существуют два х: Дух и Материя — мыслители „incertae sedis“[120].

4. Существуют три х: Бог, Дух, Материя — ортодоксальные богословы.

Говорить, что какую-то одну из этих возможностей я приемлю как воплощение истины, было бы, мне кажется, нелепо; но в качестве рабочей гипотезы меня больше других устраивает та, что под номером два. Она, как мне думается, более остальных созвучна с правилами игры, которую ведет природа.

Но как знать, когда великому Банкомету придет в голову опрокинуть стол, смахнуть прочь карты и обучить нас правилам новой игры? Что останется тогда от жалких фишек, выигранных мною? Вдруг окажется, что я совершенно не прав и что нет никаких Иксов — или что их целых двадцать штук».

В конце письма он без ложной скромности заявляет: «Мне прислал свою книгу Морис. Я прочел, но, сознаюсь, уразуметь его взгляды решительно не способен».

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

Кингсли Холл

Кингсли Холл Когда в конце 1950-х гг. Лэйнг приезжает в Лондон, он практически никого не знает и потому очень тоскует в одиночестве. Он вспоминает о группе исследователей, с которыми сотрудничал в Глазго, об их встречах и дискуссиях, но ничего подобного ни в Тавистокской

Вселенная по Бартини

Вселенная по Бартини Пятимерная Вселенная открывает совершенно невероятные возможности. Одна из них — существование «параллельных» миров. Представьте себе летящий мяч. Четырехмерное изображение мяча вообразить относительно несложно — это вся совокупность его

Глава 4 Мистер Вселенная

Глава 4 Мистер Вселенная — Я всегда смогу устроить тебя спасателем в Талерзее, так что просто имей в виду, что даже если что-то пойдет не так, ты можешь ни о чем не беспокоиться.Так напутствовал меня Фреди Герстль, когда я зашел к нему попрощаться. Фреди всегда с

Неоднородная Вселенная

Неоднородная Вселенная «Законы Природы формируются на уровне макрокосмоса и микрокосмоса. Человек, как живое существо, существует, в так называемом промежуточном мире – между макро- и микромиром. И в этом промежуточном мире человеку приходится сталкиваться только с

47. Расширяющаяся Вселенная

47. Расширяющаяся Вселенная Открытие Эйнштейном общей теории относительности привело к образованию целой науки – физической космологии. Эта область физики занимается моделированием Вселенной во всём её многообразии для того, чтобы понять устройство нашего мира и

Гэри Вайс Вселенная Айн Рэнд

Гэри Вайс Вселенная Айн Рэнд Посвящается Сеймуру Цукеру и памяти Билла Уолмана, а также издателям и экономистам, которые неизменно верны своим твердым моральным принципам Если б деньгами Грехи искупались, Лишь богачи бы На свете спасались. Мои испытания (народная

ГЛАВА ПЕРВАЯ АРХИМЕД И ВСЕЛЕННАЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ АРХИМЕД И ВСЕЛЕННАЯ Нужда до смерти надоела Винченцо Галилею. Его не тешило ни знатное происхождение, ни слава отличного музыканта и глубокого теоретика музыки. Какая от этого радость, если он вынужден зарабатывать на жизнь торговлей сукном! А ведь его род

Его Вселенная

Его Вселенная Каждый из нас живет в своей собственной вселенной, масштабы которой он часто склонен считать измерениями великого и безграничного мира звезд, планет и людей.Для некоторых она ограничена стенами коммунальной квартиры, события в которой они готовы

Вселенная Антуана де Сент-Экзюпери

Вселенная Антуана де Сент-Экзюпери Консуэло Сунсин (1901–1979)Вдова гватемальского писателя Энрике Гомеса Каррильо, Консуэло изучала искусство и французский язык. Это было словно удар молнии. Они с Антуаном поженились 12 апреля 1931 года в Аге, где ее приняла семья его сестры.

Панельная вселенная

Панельная вселенная Две следующие недели я проживу в Улан-Баторе. По большей части в хостеле за пять баксов – двухкомнатной конуре, насквозь провонявшей корейской жратвой. В комнатах смердит так, что я прихожу сюда буквально на несколько часов, чтобы поспать. На соседней